Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 5, 2017 2:58 AM

|

Par Solène Cordier dans Le Monde

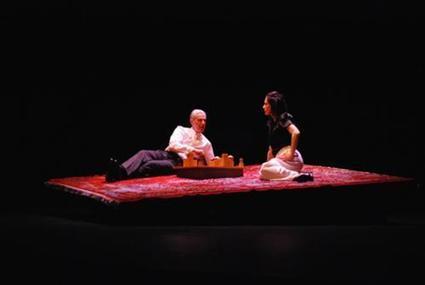

Du 4 au 14 mai, dix-huit comédiens, parmi lesquels six hommes condamnés à de longues peines de prison, interpréteront l’épopée d’Homère à Paris.

Dix soirs d’affilée, du 4 au 14 mai (avec une relâche le 8), six hommes condamnés à de longues peines de prison vont jouer l’Iliade, aux côtés de comédiens professionnels. Le public découvrira chaque fois un chant différent de l’épopée grecque, interprété par cette troupe peu ordinaire de dix-huit comédiens.

« C’est une création théâtrale à part entière », insiste Valérie Dassonville, directrice avec Adrien de Van du Théâtre Paris-Villette, partenaire du spectacle et qui l’a inscrit dans sa programmation. Iliade coche en effet les cases habituelles : sept mois de répétition, plusieurs dates de représentation, des comédiens tous rémunérés. Il n’empêche, cette fresque théâtrale, dont les deux premières dates affichent complet, est le fruit d’une collaboration inédite entre deux sphères qui se rencontrent rarement : la culture et l’administration pénitentiaire.

Une femme, Irène Muscari, est à l’origine du projet. Coordinatrice culturelle du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne), elle a sollicité le metteur en scène Luca Giacomoni après les attentats de novembre 2015 pour un travail théâtral sur la notion de conflit. Il choisit l’Iliade, texte fondateur et miroir des passions humaines.

Leur vie à travers les mots d’Homère

De novembre 2015 à janvier 2016, une petite équipe de comédiens se constitue, et des détenus de la prison de Meaux quittent trois fois par semaine leurs cellules pour les répétitions du chant I de l’œuvre. « L’histoire particulière de certains de ces hommes, la compréhension qui est la leur de l’Iliade que, pour beaucoup, ils ne connaissaient pas, tout cela donnait une très grande force à leur interprétation », estime le metteur en scène. A travers les mots d’Homère, certains lisent leur vie. La mort d’un proche ou la notion d’honneur qui justifie la guerre ne sont pas des abstractions pour certains des interprètes d’Iliade.

Une version de trente minutes est jouée pour la première fois devant un public à la fin de janvier 2016, lors du festival Vis-à-Vis, organisé au Théâtre Paris-Villette, qui propose des créations artistiques réalisées en milieu carcéral. « La présence sur scène de comédiens professionnels et d’amateurs, de détenus et d’hommes libres, racontait ce qu’était cette Grèce que nous fait vivre Homère, se souvient Valérie Dassonville. Ça a été foudroyant, majestueux. Un moment de théâtre étonnant. »

Debout, les spectateurs applaudissent à tout rompre pendant dix longues minutes. Mourad est sur scène. Plus d’un an après, l’homme, âgé de 34 ans, a gardé en mémoire ce moment fondateur. « J’ai vu que des gens avaient pleuré dans la salle. Je ne m’y attendais pas. Quand on est sur scène, on ne voit pas l’énergie qu’on envoie », explique l’ancien détenu, pour qui l’Iliade est avant tout comme « une histoire d’amour, entre un roi et son peuple, un homme et une femme, un père et son fils… ».

« Juste de l’humain et le texte »

Impossible d’en rester là. Le succès rencontré convainc Luca Giacomoni et l’équipe du Théâtre Paris-Villette de transformer l’essai. Tous se battent pour qu’Iliade ne soit pas juste un projet culturel en prison, mais devienne une œuvre théâtrale d’envergure. Fait rarissime, trois anciens détenus qui faisaient partie de l’aventure au tout début – comme Mourad – ont souhaité poursuivre malgré leur sortie de prison.

Le pari est alors lancé de programmer plusieurs représentations, avec une billetterie payante, comme n’importe quelle création. C’est une gageure. Et cette fois, il faut travailler non pas un mais dix spectacles, réunir les fonds, convaincre l’administration pénitentiaire, obtenir douze permissions de sortie pour chaque comédien incarcéré… Les répétitions reprennent en octobre 2016, marquées par une grande intensité. Elles se partagent cette fois encore entre le centre de détention de Meaux et les planches du Théâtre Paris-Villette. Seules deux journées de répétition générale, réunissant l’ensemble des interprètes, sont prévues, les anciens détenus n’étant pas autorisés à se rendre en prison.

« Je crois qu’on atteint rarement sur scène ce degré zéro, ce dépouillement. Pas de costume, pas de décor. Juste de l’humain et le texte. Ça ramène au sens premier du théâtre. On fait ça pour se réunir et vivre ensemble une expérience humaine », résume Luca Giacomoni.

Sur scène, Armelle Abibou est à la fois Hélène et Cassandre. A 31 ans, la comédienne lumineuse a été séduite à l’origine par « la part d’inconnu » que recelait le projet. Et aussi par cette « forme d’engagement social et politique qui nous interroge, qui questionne le rapport de l’artiste dans la société ». Les répétitions en prison, « un lieu qui [lui] a glacé le sang », l’ont évidemment marquée. A la veille de la première représentation, elle espère emmener le spectateur « voyager avec nous », comme elle le formule joliment. « On aura réussi si le public ne se pose pas la question de qui est qui, comédien amateur ou professionnel, libre ou détenu. »

« Iliade », une série théâtrale en 10 épisodes d’une heure, au Théâtre Paris-Villette. Du 4 au 14 mai. Renseignements sur le site du théâtre ou par téléphone : 01 40 03 72 23.

Solène Cordier

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 6:07 PM

|

Par Delphine Coutier dans La Nouvelle République :

Le festival de jeune création contemporain du Théâtre Olympia a battu son plein le week-end dernier. L’équipe est heureuse de cette très belle édition.

Jacques Vincey est un directeur de théâtre « extrêmement content » après la deuxième édition du WET° qui s'est tenue le week-end dernier au Théâtre Olympia mais aussi à la salle Thélème à Tours et à La Pléiade à La Riche.

C'est d'ailleurs toute l'équipe du Théâtre Olympia et les membres du Jeune Théâtre en région Centre Val de Loire (JTRC) qui ont affiché leur satisfaction dès dimanche soir à la clôture de ce festival de jeune création contemporaine.

« Nous avons vendu 2.500 places pour les neuf spectacles du festival, a révélé Jacques Vincey et accueilli 90 professionnels de la région mais aussi d'un peu partout en France. » Deux mille cinq cents spectateurs, soit une belle augmentation de la fréquentation. Près de 30 % par rapport à la première édition de ce WET°, porté par la « troupe maison » du Théâtre Olympia, le JTRC.

C'est là la grande spécificité du WET° : que des jeunes mettent en musique un festival de jeune création. « Les compagnies, les professionnels nous l'ont dit : il y a une vraie chaleur humaine et une effervescence artistique réelle. Le retour des équipes accueillies est unanime : une exigence artistique et une générosité humaine. »

Un public plus jeune

L'une des grandes volontés du Théâtre Olympia est de toucher un public plus jeune. Avec le WET°, c'est chose faite. « Nous avons mis en place un nouveau projet cette année avec l'Éducation nationale : le projet Bain de théâtre. Ainsi, douze lycéens de quatre établissements ont assisté à tous les spectacles sur les deux jours, ont rencontré les artistes. C'était très chouette. »

Les abonnés du théâtre ont répondu un peu plus présent que l'an passé : « On a touché une nouvelle frange des abonnés. Ça va fonctionner au bouche à oreille. L'enjeu reste le mélange des publics. Il faut arriver à mixer un public qui n'est pas celui de la saison et les abonnés. On y arrivera au fil des éditions. »

L'an prochain, on peut déjà bloquer les dates du WET° 3 : du 23 au 25 mars 2018 au Théâtre Olympia. Et plus loin encore.

Delphine Coutier

Dimanche en fin de soirée, après deux jours de festival, les membres du JTRC ont exprimé leur joie. - (Photo NR)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 5:55 PM

|

TRIBUNE publiée dans Le Figaro - L'administrateur général de la Comédie-Française évoque l'engagement de son père, homme de haute culture. Une réflexion courageuse et digne qu'il nous livre sous l'incipit : «Mon père était un homme intelligent...».

Mon père était un homme intelligent et lettré. Il vantait à sa descendance la lecture nécessaire des classiques, l'éduquait à la musique, il était de ces gens qu'on qualifie d'élite.

Mon père était électeur du Front national, à une époque où il était dur de le dire. Sur la table du salon, côtoyant les grands auteurs qui sont le socle de notre conscience au monde, se trouvait National Hebdo, le journal du Front national au discours haineux et à la prose déficiente. Je ne comprenais pas ce paradoxe mais il m'est vite apparu alors que les thèses de Jean-Marie Le Pen, loin de faire appel à l'intelligence ou aux qualités d'analyse de mon père, ne faisaient que répondre à ses peurs et à sa solitude profonde en leur donnant un moyen d'expression et une justification aisés.

«Ni l'âge, ni le sexe, ni le niveau de diplôme, ni la culture, ni la couleur de peau n'ont autorité au théâtre»

Mon père était un homme peu aimable, je l'ai aimé, je suis son fils, mais il m'a malheureusement légué une grande part de ses angoisses et de son incapacité au monde.

J'ai peur mais cette peur qui m'appartient, qui me taraude, je refuse de la remettre en des mains indélicates et intéressées. C'est à moi de la combattre et de la transformer si je puis.

Mon métier, le théâtre, m'a sauvé. Je l'ai choisi et il est devenu ma vie parce qu'il m'oblige tous les jours à rebattre mes cartes, à rencontrer sans cesse de nouvelles personnes et de nouvelles méthodes, parce que ni l'âge, ni le sexe, ni le niveau de diplôme, ni la culture, ni la couleur de peau n'y ont autorité, parce qu'il ne travaille que sur l'universalité du monde et qu'il le brasse dans son infini mystère. Le théâtre me sauve parce qu'il m'oblige à sortir de ma tanière et travaille le meilleur de moi-même en ne laissant pas grandir le pire. Ce combat en moi n'est et ne sera jamais gagné mais je sais, pour l'avoir vécu, ce que donneraient des générations nourries au lait empoisonné du Front national.

«Marine Le Pen n'est que le simple réceptacle de nos peurs et de nos colères individuelles»

Ce parti auquel adhérait mon père, celui qui accède au second tour de l'élection présidentielle aujourd'hui, n'a pas changé. Sa force consiste toujours à remuer en nous nos facilités, notre dépit, notre haine de nous-mêmes et des autres. Actuellement on parle de peur du déclassement ou du refus de la mondialisation mais la recette est la même qu'hier: vanter des solutions simplistes en désignant des boucs émissaires, faire croire qu'un État plus fort, plus autoritaire, plus protectionniste aurait des solutions à tous nos problèmes, et donner crédit à cette omnipotence au simple prétexte que ceux-là on ne les aurait pas encore essayés. C'est faux. Aucune équation simple ni aucune posture martiale ne dénoueront jamais la complexité du monde dans lequel nous sommes précipités et l'Histoire témoigne douloureusement d'expériences plus que malheureuses, d'essais avérés et terrifiants.

Ce n'est pas Marine Le Pen qui est dangereuse, c'est nous qui le sommes à nous-mêmes. Si des millions d'électeurs lui apportent leur suffrage, ce n'est pas parce que son autorité est grande, elle n'est finalement que le simple réceptacle de nos peurs et de nos colères individuelles. Si ce n'était elle, nous en inventerions un autre.

Alors, pour interdire qu'on élève en nous ce que nous devons refuser de voir poindre, je voterai Emmanuel Macron sans aucune hésitation.

Eric Ruf

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 3:12 AM

|

Propos recueillis par DOMINIQUE MARÇON dans Zibeline

Nathalie Cabrera a succédé à Jacques Téphany à la direction de la Maison Jean Vilar, à Avignon. Rencontre avec celle qui veut perpétuer la mission fondatrice du lieu tout en repensant un théâtre populaire d’aujourd’hui.

Zibeline : Comment avez-vous été nommée, et par qui ?

Nathalie Cabrera : J’ai rédigé un projet, et été auditionnée par un jury. Composé du président de l’Association Jean Vilar, Eric Ruf, Didier Deschamps, Cécile Helle, Maire d’Avignon, Olivier Py, directeur du festival d’Avignon, un représentant de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), et deux représentants du ministère de la Culture.

Quelle est la fonction de la Maison Jean Vilar ?

L’Association a été créée en 1972 par Paul Puaux, autour de la mémoire de Jean Vilar, et en 1978 a été ouverte la Maison, avec la Ville, qui a mis à disposition l’Hôtel de Crochans, l’État et la BNF. La mission de ces deux structures est de prendre soin et de valoriser le fonds Jean Vilar. Et aussi de garder la mémoire du Festival d’Avignon, l’antenne de la BNF continuant à archiver tous les documents relatifs au Festival, et depuis une quinzaine d’années ceux du Festival Off.

Comment s’inscrit votre projet au sein de ce fonctionnement ?

Dans la continuité, et dans le changement. Je pense qu’il faut replacer l’héritage de Jean Vilar dans le contexte actuel, l’ancrer dans le présent, aux côtés du Festival d’Avignon. Car de son origine, en 1947, à nos jours, c’est toute l’histoire du théâtre contemporain que l’on traverse. La Maison doit proposer cette ouverture au public, le plus large possible.

Sous quelles formes ?

C’est d’abord un lieu d’exposition. La Maison en a toujours fait et je souhaite poursuivre cette politique, en faisant en sorte qu’elles s’adressent à chacun, pas seulement au public très connaisseur de théâtre, et pas sous un angle pédagogique. Je voudrais proposer une approche sensible de l’histoire du théâtre, notamment par le biais des œuvres. Mon idée est de privilégier des formes immersives qui permettent des modes de lecture très différents, de trouver des voies d’accès qui ne soient pas fondées sur la seule connaissance, mais aussi sur la sensibilité. Il faut pouvoir faire appel à des projets portés par des artistes qui interprètent cette histoire.

En dehors de la période estivale, comment envisagez-vous de faire vivre cette Maison ?

Un des enjeux fondamentaux est de pouvoir agir toute l’année. En plus des expositions et du travail de médiation qui sera mené autour, j’imagine une programmation en lien avec les opérateurs culturels du territoire de proximité, pour organiser des temps de rencontres, de débats et d’échanges avec les avignonnais, autour de l’actualité artistique et culturelle. La Maison a la capacité de donner à cette actualité une assise patrimoniale : on a ici des images, des éléments de décors… qui entrent en résonance avec elle. Nous sommes en train d’en discuter avec des partenaires réguliers comme les Hivernales, Festo Pitcho… Mais aussi d’autres institutions, comme la Collection Lambert, le Théâtre d’Arles, ou l’Opéra à Avignon…

Qu’en est-il du Théâtre Populaire aujourd’hui ?

C’est un élément fondamental ! L’Association Jean Vilar est là pour faire vivre sa mémoire, et doit se poser la question de cet héritage aujourd’hui. De son accompagnement, de la mise en œuvre de ses valeurs dans les pratiques artistiques et culturelles de nos jours. Nous allons inviter des jeunes gens en formation dans les écoles d’art et d’art dramatique à se saisir de ces histoires et de ces archives pour produire des formes en direction du public. Nous allons, avec le monde professionnel, réfléchir à la façon de valoriser l’engagement des théâtres concernant le travail sur les publics.

Et pour s’inscrire dans cette réalité, il faut qu’on puisse développer le volet numérique, faire en sorte que le nouveau site Internet de la Maison Jean Vilar, qui ouvrira dans le courant de l’année, nous permette de valoriser le fonds et les activités du lieu, et de développer de nouveaux outils et supports, notamment en direction des enfants.

Comment est financée la Maison Jean Vilar ?

Elle est portée par la Ville d’Avignon, qui met à disposition le bâtiment ainsi que du personnel, plus une subvention, et le ministère de la Culture. Cela équivaut à peu près à 200 000 euros chacun. Elle est aussi soutenue par la Région PACA et le conseil départemental du Vaucluse à hauteur de 20 000 euros chacun.

Quels sont vos projets à court terme ?

Concernant le Festival d’Avignon, cet été, le programme de la Maison Jean Vilar a été nettement densifié. Il y aura dans la Maison deux spectacles : celui de Rezo Gabriadze (du 11 au 17 juillet), Ramona, et Hamlet, mis en scène par Olivier Py avec des détenus du centre pénitentiaire du Pontet ; et dans le jardin les lectures de textes africains, celles de l’Adami avec le TgSTAn et de jeunes comédiens. Et deux autres projets, d’importance, qui sont pour l’heure en cours de finalisation… et s’installeront au-delà du Festival.

Propos recueillis par DOMINIQUE MARÇON

Avril 2017

Photo : Nathalie Cabrera -c- X-D.R

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 3, 2017 7:26 PM

|

Par Stéphane Capron pour Sceneweb

Après quatre ans de travaux, la salle Firmin Gémier de Chaillot va rouvrir ses portes en septembre 2017 pour la nouvelle saison du Théâtre national de la danse. Rêvée par jean Vilar, inaugurée par George Wilson, elle s’offre une nouvelle jeunesse. Anne Nguyen, Tatiana Julien, Lia Rodrigues, Yuval Pick, Christian Rizzo, Annabelle Bonnéry, Fabrizio Favale et Jann Gallois vont s’y produire. Une ouverture avant la fermeture en 2021 de la salle Jean Vilar, comme nous l’a confirmé Didier Deschamps, le directeur de Chaillot.

A quoi destinez-vous la salle Firmin Gémier ?

Cette salle va permettre d’inviter des artistes nouveaux qui ne pouvaient pas trouver leur place sur le grand plateau ou dans le studio Béjart. La diversification de notre programmation est donc plus grande. La réouverture change aussi la circulation dans le théâtre pour le public avec un nouvel accès par les jardins du Trocadéro pour les personnes à mobilité réduite (qui sera ouvert à tous). Pour les équipes techniques de Chaillot cela améliore considérablement les conditions de travail avec un meilleur accès pour charger les décors. C’est d’autant plus enthousiasmant que la salle est modulable.

Une salle ouvre, mais la grande va fermer à l’automne 2021

Les travaux dans la salle Jean Vilar sont nécessaires. Il nous faut renouveler les centrales de traitement de l’air, cela détermine la sécurité de tout le théâtre. Autant en profiter en même temps pour réaménager toute la scène en la modernisant avec la motorisation des cintres. Cela nous permettra de remplacer le gradin qui date de 1972 et l’on pourra y construire en dessous une salle de répétition dont les dimensions seront pratiquement à l’identique du grand plateau. On fera un sacré bond en avant dans nos capacités de production.

La saison s’articule autour de trois temps forts

On a choisi de porter un regard sur les pays nordiques. Ils sont un creuset de la création avec des danseurs magnifiques et un soin particulier apporté à l’espace scénique, ce sera en janvier 2018. Et puis c’est tellement compliqué de faire venir des compagnies du Pacifique, alors on les regroupe le temps d’un focus austral en avril 2018 (avec le Sydney Dance Company et The New Zealand Dance Compagny). Et nous proposerons notre 3ème biennale au Flamenco qui reste un art pétri de traditions et de modernité en novembre 2017.

Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Didier Deschamps photo Patrick Berger

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 3, 2017 6:57 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

« Chantiers d’Europe » à Paris, « Scènes d’Europe » à Reims ; deux festivals sont censés explorer l’Europe du théâtre. Mais ce n’est pas une Europe sans frontières, ni même sans mur.

Le mur de Berlin est tombé depuis longtemps. Il n’y a plus officiellement de frontière entre l’Est et l’Ouest, les pays de l’ex-bloc soviétique sont devenus indépendants. On le voyait bien, ce mur, il nous faisait horreur. On l’a abattu, vendu à la découpe en petits morceaux qui trônent désormais sur des cheminées, sur des étagères entre deux livres comme un trophée.

Un spectre diffus

Mais il est un autre mur qui s’est élevé depuis en Europe sans qu’on puisse le voir, sans même que l’on s’en rende compte. Il ne saute pas aux yeux, il est impalpable. C’est un mur qui, à nouveau mais autrement, sépare l’Est et l’Ouest, élevé par l’Ouest insidieusement, quelque part entre la méfiance, l’indifférence et l’absence de curiosité. Il y a eu des histoires comme celle du plombier polonais naguère et Whirlpool aujourd’hui, des reportages sur les mafias albanaises ou serbes comme si on n’avait pas les nôtres, des « filles de l’Est » en veux-tu en voilà encore. Il y a eu ces pays pour qui l’« Europe avait tant fait » qui se sont égoïstement repliés sur eux-mêmes à l’heure des réfugiés. Des pays comme la Hongrie des événements de 56 ou la Pologne qui inventa Solidarnosc qui ont élu des gouvernements réactionnaires qui contestent les autorités européennes, les quotas, verrouillent les médias, etc. Alors on est retombé dans le nous et eux, dans le nous c’est nous et eux c’est eux. Avec là-bas au fond, le diable, Poutine, qui nous tourne le dos, regarde vers l’Asie, rejette hors d’Europe tout un pan de son pays. Oubliée la « vieille culture européenne »? Entre dépit et désillusions, on se replie dans un protecteur entre-soi, entre nous, gens de l’ouest. On pensait l’art au-dessus de cela, transfrontalier dans l’âme, fédérateur, un et indivisible, haut lieu de résistance faisant preuve d’une solidarité internationale (comme on l’a vu pour la Grèce, ce berceau de la culture occidentale) ; ce n’est pas toujours le cas.

Ce spectre diffus d’un mur impalpable touche la sphère du théâtre en France, encore une fois sans que cela soit volontaire, sans que cela relève d’une décision. Prenons les « Chantiers d’Europe ». Une belle initiative du Théâtre de la Ville dont la huitième édition vient de s’ouvrir. Au programme : des spectacles venant du Portugal, des Pays-Bas, de l’Espagne, du Royaume-Uni et de la Grèce. Des pays de l’Europe de l’ouest. Seule incursion à l’est, la Croatie, mais avec des artistes qui vivent à Berlin ou à Londres depuis dix ans et plus. Même répartition dans l’édition de l’an dernier des « Chantiers d’Europe » avec, seule incursion, une modeste contribution polonaise.

Et il en allait à peu près de même pour le festival « Scènes d’Europe » 2017 qui s’est tenu en février dernier à Reims. Cependant, en 2016, le programme affichait le Polonais Krzysztof Warlikowski et, une nouvelle fois, le passionnant Hongrois Viktor Bodó. Il y a donc lieu de nuancer mais cela n’ôte pas une impression persistante : l’Est est délaissé, entre ignorance et méfiance. Et que dire de l’Odéon-Théâtre de l’Europe dont l’univers européen semble s’être sérieusement rétréci.

Deux arbres et une forêt

Certes il y a les figures de Warlikowski et Krystian Lupa (dont le Festival d’automne a eu la bonne idée d’offrir le premier volet d’un portrait en trois spectacles), mais ne sont-ils pas des arbres qui cachent l'absence de forêt ?

Deux festivals avaient choisi d’explorer l’Est, et jusqu’en Russie. Le festival Standard Idéal fondé par Patrick Sommier à la MC93 lorsqu’il en était le directeur, le festival Passages fondé par Charles Tordjman et Jean-Paul Angot (festival dont j’ai été le conseiller artistique jusqu’en avril 2016) à Nancy puis Metz. Le premier s’est arrêté après le départ de Sommier, le second a changé de directeur et perdu son appellation de « festival des théâtres de l’est et d’ailleurs ».

Que se passe-t-il en République tchèque ? A part les frères Forman, on ne sait pas. Et en Slovaquie, en Slovénie, en Bulgarie, en Roumanie ? Rien ? Les festivals censés rendre compte de la vivacité du théâtre européen ignorent tout un pan de l’Europe. A Caen, le festival Boréales fait chaque année un programme consacré aux pays baltes. Une exception mais limitée.

Et en Albanie ? Que se passe-t-il en Albanie, dans ce pays dont le maire de la capitale, Tirana, fut un temps un artiste, Edi Rama, qui fit repeindre en couleurs les façades de la ville (l’exposition « Hétérotopies » qui vient de s’achever au Musée d’art moderne de Strasbourg lui consacrait une salle) ? En Albanie, Eric Vigner met en scène présentement Lucrèce Borgia en langue albanaise. Il y était allé il y a dix ans monter Berberi y Seviljes (Le Barbier de Séville). Christophe Rauk, lui, est allé à Moscou monter Amphytrion de Molière avec la troupe historique du regretté Piotr Fomenko (lire ici), le spectacle est à l’affiche du Théâtre du Nord avant de l’être au TGP dont le directeur Jean Bellorini a des projets de mise en scène à Saint-Pétersbourg. Les metteurs en scène français voyagent à l’est d’où ne nous viennent plus guère de spectacles, hormis ceux qu’ils signent.

Finissons par une note plus enjouée. Il y a aussi des gens de théâtre européens (leur nationalité est secondaire) dont chaque création est un chantier d’Europe. Ils nous y promènent en mettant en vrille ou en question la notion même de spectacle. Je pense en particulier à Milo Rau, à Rimini Protokoll, au groupe Berlin.

Chantiers d’Europe, du 2 au 24 mai, proposé par le Théâtre de la Ville à l’Espace Cardin, au Théâtre des Abbesses.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 1, 2017 5:02 PM

|

Par Macha Séry pour Le Monde des Livres

Le poète est mort il y a 40 ans. De belles parutions célèbrent l’homme et son œuvre.

Les poètes, Jacques Prévert (1900-1977) les jugeait peu fréquentables. A tort retirés de la vie, en marge de la foule, qui sait, égoïstes ? Peut-être trop snobs, a pu estimer celui qui arrêta l’école à 14 ans, après l’avoir pratiquée de façon buissonnière dans ces rues de Paris qu’il fera plus tard découvrir à ses amis photographes Brassaï et Doisneau.

Lorsqu’il se rendit à Saint-Paul-de-Vence pour la première fois (il serait bientôt un familier de ce village provençal, au même titre qu’Yves Montand, qui le chanta si bien), Prévert aperçut un homme endormi à l’ombre d’un arbre. Qui est-ce ?, demanda le promeneur. « Un type d’ici, un poète », lui répondit-on. « Les poètes, moi, je m’assois dessus », s’écria Prévert. Et, pour le prouver, il posa ses fesses sur le dormeur. Selon la petite histoire, l’écrivain local en question, André Verdet, ne se formalisa guère de cette pesante entrée en matière. Mieux, il s’en amusa et fit bientôt du Parisien – qui n’eût aimé ce chaleureux intransigeant ? – l’un de ses plus chers amis.

Goût des canulars

C’est l’une des mille anecdotes rapportées par Hervé Hamon dans Prévert l’irréductible (TohuBohu, 144 p., 15 €), précieux hommage rendu à Prévert à la faveur des quarante ans de sa disparition, parmi d’autres parutions dont quelques-unes sont signées par une spécialiste de cette œuvre, Carole Aurouet (Prévert et le cinéma, Jean-Michel Place, 128 p., 10 € ; Prévert & Paris. Promenades buissonnières, Parigramme, 128 p., 14,90 €).

Par la suite, Verdet animera un réseau de la Résistance et Prévert lui prêtera main-forte en qualité de messager. Pas question, toutefois, d’accepter de porter un revolver en mission. L’« anar » n’aimait pas plus l’armée que le clergé (« Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y »), les militaires que les patrons. Mobilisé à la veille de la guerre, il fut réformé, au motif qu’il était « goitreux, atteint par surcroît de sénilité précoce ». Sénilité ou jeunesse incurable ? Toute sa vie, Prévert garda l’esprit facétieux de son enfance, qu’il raconta dans une série d’entretiens diffusés sur les ondes (Enfance, de Jacques Prévert, INA/Radio France, « Les grandes heures », 2 CD). A cause de son goût des canulars, le jeune Prévert perdit – sans regret – un emploi au Bon Marché puis au Courrier de la presse, ou comme rédacteur publicitaire.

Ce fantasque aux yeux de chien battu

Oui, Prévert goûtait peu le terme « poète », au point de refuser de se considérer comme tel, y compris après l’immense succès populaire de Paroles, paru en 1946. Un véritable miracle éditorial, ce premier recueil. Car, sans la ténacité de René Bertelé, les vers de Prévert, l’amoureux des oiseaux et des cancres, se seraient éparpillés à tous vents. Pour les colliger, l’éditeur a couru tout Paris. Fouillé les tiroirs de la librairie d’Adrienne Monnier, où se produisit ce fantasque aux yeux de chien battu. Consigné des textes transmis par le bouche-à-oreille dans son cercle d’amis. Epluché les revues confidentielles auxquelles Prévert collaborait depuis les années 1930 (Editer Prévert. Lettres et archives, 1946-1976, Gallimard, « Les cahiers de la NRF », 528 p., 25 €, en librairie le 25 mai). « Grâce à toi, ces poèmes de moi n’auront pas été déchirés… », confiera plus tard l’écrivain, reconnaissant, à René Bertelé.

Scénariste de plus de cinquante films, parmi lesquels Les Enfants du paradis, Le Quai des Brumes, Le Crime de monsieur Lange, Prévert collabora avec les plus grands cinéastes de son temps. Du Jour se lève (1939) aux Visiteurs du soir (1942) et aux Portes de la nuit (1945), les spectateurs pouvaient aisément passer une belle journée en sa compagnie. « Le mot dialoguiste isolé du mot scénariste, c’est comme si en peinture on distinguait le type qui peint la campagne et celui qui peint les arbres, “l’arbriste” », remarquait Prévert. Le conteur adorait les acteurs. Il leur taillait des rôles sur mesure et considérait le cinéma comme un art forain. En témoigne le projet de film inabouti, Jour de sortie ou La Lanterne magique, l’un des trois scénarios, inédits jusque-là, publiés dans Cinéma (Folio, 400 p., 9,30 €) : l’histoire d’un projectionniste itinérant séparé de son amoureuse par des villageois, qui parvient à pénétrer l’univers féerique de la toile. « Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple », disait Prévert.

Lire un large extrait de Jacques Prévert n’est pas un poète, de Christian Cailleaux et Hervé Bourhis, sur Le Monde.fr

Macha Séry

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 1, 2017 10:30 AM

|

Par Séverine Kodjo-Grandvaux dans Le Monde :

Représenter le drame qui a meurtri le Rwanda en 1994 peut-il aider à en panser les plaies ? Réponses à partir de trois spectacles donnés en France ou en Afrique.

Avril 1994. Le temps suspend son vol au-dessus des collines rwandaises, et une violence inouïe s’abat sur les Tutsi de ce petit pays d’Afrique de l’Est. En cent jours, 800 000 d’entre eux, hommes, femmes, enfants, nourrissons, perdront la vie. Un génocide populaire commis par leurs voisins, ceux avec qui ils partageaient le quotidien… et avec qui, désormais, les survivants doivent bâtir le futur. Comment alors se tourner vers l’avenir sans détourner le regard du passé ? Entretenir la mémoire pour panser les âmes blessées ? Et avec quels mots dire l’indicible ?

Bourreaux et victimes

« Avec des mots machettes, des mots gourdins, des mots hérissés de clous, des mots nus et (…) des mots couverts de sang et de merde », tranche Cornelius, personnage du roman de Boubacar Boris Diop Murambi. Le livre des ossements (Stock, 1999). Exilé retournant chez lui après le génocide, Cornelius renonce à écrire une pièce de théâtre sur cette tragédie à laquelle son père a pris part. Comme si la dramaturgie ne pouvait narrer l’inénarrable… C’est pourtant avec un texte puissamment poétique que Felwine Sarr a écrit We Call it Love, pièce jouée au mois de mars à Paris et à Reims.

LE METTEUR EN SCÈNE DE « WE CALL IT LIVE », DENIS MPUNGA, A CHOISI DE FAIRE CIRCULER LES ACTEURS PARMI LES SPECTATEURS, POUR QUE LA « PAROLE SE FAUFILE DANS L’INTIMITÉ DE LEUR ÉCOUTE »

A partir d’une histoire vraie, ce huis clos entre une femme, dont le mari et le fils ont été assassinés, et le meurtrier de son enfant explore les questions du pardon, de la justice et de la réconciliation. Et s’interroge sur la possibilité de faire œuvre d’humanité ensemble après un tel crime. Le metteur en scène, Denis Mpunga, a choisi de faire circuler les acteurs parmi les spectateurs, pour que la « parole se faufile dans l’intimité de leur écoute » et que chaque acteur devienne non pas « un personnage mais un témoin, l’intermédiaire d’une parole qui appartient à la mémoire collective ».

Même dispositif choisi par Adrien Maufay pour Hagati Yacu (qui signifie « entre nous » en kinyarwanda), pièce en trois temps de Dalila Boitaud-Mazaudier et Cécile Marical, qui revient sur la proximité entre les bourreaux et leurs victimes. Il y est décrit comment le génocide, qui puise ses racines dans un passé complexe fait de métissage et d’exil, a été commis par tout un chacun. Le dernier tableau revient sur le terrible massacre de Murambi, où près de 60 000 personnes ont été tuées. Inspiré de Murambi. Le livre des ossements, ce spectacle s’interroge sur la violence, la manière dont on peut « être de nouveau l’un à côté de l’autre après s’être fait mal », et surtout sur la manière de ne pas recommencer. Cette pièce a été jouée en 2015 sur les lieux mêmes du drame, là où l’armée française est accusée de s’être rendue complice en laissant faire.

Une certaine appréhension

Ecrit en français, traduit en kinyarwanda, Hagati Yacu est interprété par des acteurs français et rwandais qui jouent en binôme. Cette mixité peu commune ne passe pas inaperçue au vu du rôle trouble que Paris a pu jouer au Rwanda. Elle n’est pas allée sans créer une certaine appréhension auprès des acteurs français. « Certains spectateurs les ont questionnés, reconnaît l’une des actrices rwandaises, Carole Karemera. Ils leur ont demandé de quel droit ils venaient raconter cette histoire. »

« L’HISTOIRE DU GÉNOCIDE DES TUTSI, C’EST AUSSI L’HISTOIRE DE LA FRANCE. CETTE PAROLE, NOUS DEVONS LA PORTER NOUS-MÊMES ET NE PAS LAISSER LES VICTIMES SEULES », AFFIRME DALILA BOITAUD-MAZAUDIER, AUTEURE DE LA PIÈCE « HAGATI YACU »

Pourtant, cela paraît évident à l’auteure, la Française Dalila Boitaud-Mazaudier : « Après avoir assisté à un colloque où il avait été question de l’opération “Turquoise” [opération militaro-humanitaire organisée par la France avec l’autorisation de l’ONU en juin 1994, et vivement critiquée depuis lors, qui avait pour mission de mettre fin aux massacres, éventuellement en utilisant la force], il m’a paru nécessaire que cette pièce soit jouée aussi par des acteurs français blancs, parce que l’histoire du génocide des Tutsi, c’est aussi l’histoire de la France. Cette parole, nous devons la porter nous-mêmes et ne pas laisser les victimes seules. Continuer à attendre uniquement des rescapés ce témoignage, c’est encore les abandonner. » Au final, constate-t-elle, « on nous a aussi remerciés de porter cette parole justement parce que nous étions français. Pour les victimes, savoir que ce spectacle tournait chez nous et que l’on n’oubliait pas était très important. “C’est le silence qui nous fait mal”, nous ont-elles confié ».

Jouer Hagati Yacu sur les lieux de mémoire n’a pu se faire qu’en concertation avec les autorités rwandaises, pour des questions de sécurité évidentes. Mais aussi avec un certain accompagnement psychologique. Des groupes de parole étaient organisés avec des psychothérapeutes français et rwandais avant les représentations, à l’issue de chacune d’entre elles et une dizaine de jours après, pour les spectateurs comme pour les acteurs.

« Les souvenirs refaisaient surface ; certains spectateurs n’arrivaient pas à faire la distinction entre la pièce et le réel, et venaient frapper les acteurs. D’autres, parfois, notamment chez les jeunes, percevaient les bourreaux comme des héros parce qu’ils l’emportaient sur les victimes », raconte Dalila Boitaud-Mazaudier. Elle analyse lucidement ce qu’elle découvre alors : « On était confronté à l’échec du théâtre, de ce que nous faisions, et il importait de déconstruire ensemble ce qui avait été mis en scène, montré. Cela signifie que le théâtre ne se suffit pas à lui-même. »

Groupes de parole

Pour la psychologue et psychanalyste Marie-Odile Godard, qui a été chargée de mission au Rwanda pour Médecins du monde et l’association Ibuka, œuvrant pour la mémoire du génocide, les réactions qui suivent les représentations théâtrales montrent plus que jamais que les survivants ont besoin de dire leur propre histoire. « Sans ce dispositif de groupes de parole proposés avec des psychothérapeutes, le théâtre peut tout aussi bien aider au travail de deuil qu’être dangereux, ajoute-t-elle. Après le spectacle, on a vu des femmes revenir, expliquer qu’il était important de porter cette parole car elles-mêmes n’en avaient pas la force. Elles ont besoin d’échanger à ce sujet, ce que les gacacas [le mot signifie « herbe » en kinyarwanda, et par extension « la justice sur l’herbe »] n’ont pas permis. »

Le bilan de ces gacacas, tribunaux populaires traditionnels réactivés de 2001 à 2012 pour juger les génocidaires, est mitigé. La prise de parole y est codifiée (interdiction de pleurer ou de manifester sa colère, par exemple), et s’ils ont permis que la justice soit rendue symboliquement, ils n’ont pas toujours réussi à protéger les rescapés.

« Alors que les victimes avaient perdu leur famille et se présentaient seules, les bourreaux, eux, venaient accompagnés de leurs amis et de leur famille. Pendant le témoignage des rescapés, on entendait parfois des rires. Pour que ces hommes et ces femmes puissent se reconstruire, il est important que d’autres puissent écouter et recevoir ce qu’ils ont à dire », défend Marie-Odile Godard. Toute la question est alors de savoir à qui la parole théâtrale s’adresse.

Réparation symbolique

Coauteur de Rwanda 94, la première pièce à traiter du sujet, présentée à Avignon en 1999 et multiprimée en Europe, Dorcy Rugamba s’est posé cette question. « Il est difficile d’apprécier l’impact du théâtre au Rwanda, confie-t-il. Tout dépend de la période donnée. Rwanda 94 s’adressait à un public européen, à une époque où il était nécessaire d’apporter la preuve qu’un crime idéologique venait d’être commis. Le génocide en tant que tel n’était pas encore reconnu. Toutes sortes d’informations circulaient, on parlait de guerre tribale. »

« APRÈS UN ÉVÉNEMENT COMME CELUI-LÀ, ON NE SAIT PLUS QUOI FAIRE, D’OÙ REPARTIR. IL NOUS FAUT RETROUVER LE SENS ET, POUR CELA, ON A BESOIN DE GESTES », DIT DORCY RUGAMBA, COAUTEUR DE LA PIÈCE « RWANDA 94 »

Pour écrire la pièce, les auteurs se sont appuyés sur les premiers travaux de journalistes, d’historiens et de chercheurs spécialisés. Pour autant, le dramaturge le reconnaît : le théâtre n’a pas à proprement parler vocation à informer. « Le livre est plus efficace en cela », précise-t-il. Mais « le théâtre propose une expérience à vivre ensemble, artistes et spectateurs. Son rôle est plus conséquent dans le travail de deuil. Après un événement comme celui-là, on ne sait plus quoi faire, d’où repartir. Il nous faut retrouver le sens et, pour cela, on a besoin de gestes ».

Par sa performance cathartique, l’expérience théâtrale peut offrir aux survivants le moyen de se reconstruire, du moins symboliquement, notamment en les resituant dans leur statut de victimes. « Le théâtre offre cette réparation symbolique envers les morts mais à l’usage des vivants », explique Dorcy Rugamba. Il est ce qui permet de recréer du lien en faisant œuvre de mémoire, pour les générations futures mais aussi pour que l’entreprise d’extermination voulue par les génocidaires ne réussisse pas. Pour que l’effacement des noms ne soit pas définitif. Et pour qu’une nouvelle expérience d’humanité en partage puisse être proposée.

Dès lors, pratiquer le théâtre de rue devient « un moyen de réinvestir l’espace public, dans un contexte où les villes ont été totalement réorganisées après le génocide, détaille Carole Karemera. Ce qui m’intéresse, c’est de voir si, avec du théâtre, on peut retisser du lien et créer une nouvelle expérience collective. Vous savez, les rues, les collines n’ont plus rien d’innocent désormais. Elles portent en elles la mémoire de ce qui s’est passé. Alors, est-ce qu’on peut recréer dans ces lieux une sorte d’état d’innocence qui nous permette de nous ouvrir et d’accueillir celui qui vient, qui est là, ou reste-t-on dans la suspicion ? »

L’actrice, fondatrice de l’Ishyo Art Centre, à Kigali, souhaite proposer également des pièces qui évoquent une histoire rwandaise autre que celle du génocide, afin que « notre mémoire ne soit pas seulement un caveau ». « Nous sommes un pays de monoculture, reconnaît Dorcy Rugamba. Pendant vingt ans, il était impossible de parler d’autre chose. Aujourd’hui, la jeune génération, celle née après le génocide, a extrêmement conscience de ce qui s’est passé, mais elle se donne de l’oxygène avec d’autres sujets. Il est important qu’ils se racontent eux-mêmes. Le théâtre peut ainsi redonner à l’identité rwandaise, attaquée par les génocidaires, toute sa dimension et sa richesse. »

Séverine Kodjo-Grandvaux

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 27, 2017 6:30 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération

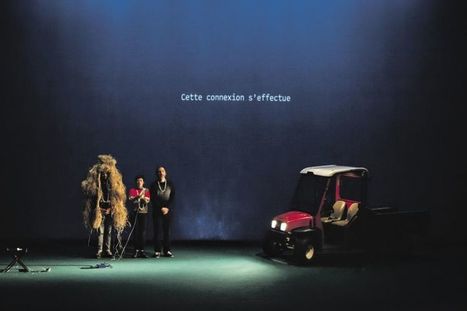

A la fois scénique et radiophonique, la création interactive de l’Amicale de production peine à établir une connexion durable avec le public.

Une loupiote avec une enveloppe fermée est remise au public au début de la représentation. A un instant T, on devra déchiqueter l’enveloppe, pour découvrir un mode d’emploi sous forme de pictogramme : faire chauffer de l’eau, monter la tente, ouvrir l’ordinateur, cliquer sur l’icône pour avoir du réseau et, magie, une à une les bûches électriques sur le plateau s’allument. «Brigade» (Mathilde Maillard) et ses deux acolytes (Arnaud Boulogne et Sébastien Vial), isolés en pleine cambrousse à côté d’un tracteur où ils passent la nuit, peuvent enfin avoir chaud. Comment les bûches se sont-elles mises en marche et à qui s’adresse la lettre ? Tout simplement à des auditeurs qui écoutent sur une webradio la pièce en même temps qu’on y assiste dans la salle, et qui ont généreusement accepté d’actionner les touches adéquates de leur ordinateur, provoquant le feu à distance.

Pouvoir d’agir

Il ne s’agit cependant pas de radiodiffusion. Ce qu’ils entendent en direct n’est pas exactement la même pièce que celle qui se construit sous nos yeux. Parfois, l’un des acteurs parle à ces auditeurs sans qu’on entende ce qu’il lui dit. Quand, de chez lui, un auditeur intervient, son message est lisible sur un écran géant. Comme les spectateurs, ils ont le pouvoir d’agir sur la représentation, d’en modifier le cours, en refusant par exemple que les trois personnages de fiction aient chaud.

Arrêtons-nous sur l’épisode de l’enveloppe déchirée : sur une feuille, en très gros, un numéro à composer sur nos propres téléphones avant de cliquer sur la touche haut-parleur. Toute la salle s’exécute avec une diligence qui laisse pantois comme si on était de grands drogués à qui on autorisait enfin de fumer en avion. Des mélodies assez planantes s’échappent en canon des mobiles. On peut en altérer la composition en s’accordant avec le ballet d’une petite voiture téléguidée sur scène. Spontanément, l’ensemble de la salle éteint son portable lorsque Brigade reprend la parole. Enfin pas tous. L’idée ne nous traverse pas l’esprit qu’il y a des codes et que, dès lors que l’actrice parle, on doit retourner fissa dans le moule fictionnel. A un autre moment, Brigade, notre coach à tous, nous invite à une expérience de dissociation : penser en même temps et exclusivement à deux choses différentes. Il paraît que c’est aussi reposant que l’hypnose. Ou encore, suivant son exemple, on peut s’amuser à répéter très vite un même mot, jusqu’à ce que son sens s’annihile.

Ce que questionne cette dernière pièce de l’Amicale de production est la possibilité d’impliquer le spectateur dans la fiction sans pour autant le contraindre. Les auditeurs sont ainsi invités à reconfigurer leur intimité chez eux en construisant avant la représentation un genre d’espace scénique : en l’occurrence, une cabane où ils s’installeront dans le noir avec leur ordinateur dont l’écran renvoie le même éclairage que celui du plateau. Ainsi, lorsque survient un éclair, leur bécane foudroie leur espace intime.

Résistance

L’intrigue est ténue : une durite casse, la conductrice marche derrière la bande d’arrêt d’urgence à la recherche d’une pince à collier, elle s’égare et croise un animateur radio qui parle seul dans son truck à l’ensemble de la planète. La pièce se termine par l’usage du conditionnel cher aux enfants. «Ce serait un peu émouvant, on se dirait à bientôt.» Durant le spectacle, on aura fait tout ce qu’on déteste : écouter un pseudo-coach, regarder quelqu’un résoudre des problèmes pratiques comme celui de la durite, ce qui nous aura ramenée, effectivement, à l’enfance : «Bouge-toi un peu, sois moins empotée !» Il y a un déséquilibre encore non résolu entre la sophistication de la forme expérimentale et l’insoutenable légèreté de ce qui est présenté. La pièce a au moins le mérite de poser très clairement la question de la résistance de certains spectateurs. Pourquoi refuse-t-on de jouer le jeu, d’entrer dans la danse ? Ce serait si simple d’obéir.

Anne Diatkine

On traversera le pont une fois rendus à la rivière de l’Amicale de Production CentQuatre, 75019. Jusqu’au 13 mai et sur une webradio. Rens. : www.104.fr

On traversera le pont une fois rendus à la rivière, de l’Amicale de production. Photo Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 27, 2017 11:38 AM

|

Par Vincent Bouquet pour son blog Du Théâtre par gros temps

« Erich von Stroheim » / Crédit photo : Jean-Louis Fernandez.

Stanislas Nordey est un touche-à-tout. Loin de se cantonner à un seul registre, le directeur du TNS prouve, au gré des spectacles qu’il monte, qu’il est à l’aise avec tous les sujets qu’ils soient politiques (Je suis Fassbinder), métaphysiques (Affabulazione) ou intimes. Erich von Stroheim, la pièce de Christophe Pellet, dont il s’empare au Théâtre du Rond-Point, appartient à cette dernière catégorie, et Nordey démontre, une nouvelle fois, qu’il a la sensibilité nécessaire pour en faire un joli objet scénique, sur lequel peu de choses, formellement, sont à redire. Sauf, qu’en lui-même et pour lui-même, le texte de Pellet apparait pour le moins limité, prisonnier d’un triangle sexuel névrotique auquel il a donné naissance mais dont il ne sait finalement que faire.

Car, entre Elle (Emmanuelle Béart), l’Un (Victor de Oliveira) et l’Autre (Thomas Gonzalez), il n’est pas, ou peu, affaire de sentiments. Elle est une femme-maîtresse, accomplie et mûre, pour qui le travail occupe une place prépondérante ; l’Un est un acteur porno, las de passer ses soirées déguisé en militaire, en plombier ou en marin, alors qu’il anticipe son déclin physique ; l’Autre est un jeune premier, un « tigre », frais d’une insolente jeunesse mais excessivement paumé, tentant de trouver sa place au milieu, ou plutôt en périphérie, de ce couple qui semble l’utiliser pour mieux se sauver. Entre eux, tout juste est-il question d’une attirance sexuelle bilatérale, où le sexe est considéré comme un bien de consommation, à la limite de la prostitution. Le désir, la passion, toutes ces choses qui font le sel des relations, ont laissé la place à une intense névrose – ponctuée de fluctuants rapports dominant-dominé – qui les ronge, tous les trois, à petit feu.

Friable substrat

S’il proclame que « cette histoire privée est celle de l’humanité », Christophe Pellet dépeint, paradoxalement, une situation qui en manque cruellement. Les passions supputées y sont si froides que rien, ou presque, dans ce sombre tableau ne renvoie aux attributs mêmes de l’être humain, et, a fortiori, au fonctionnement du sentiment amoureux ou sexuel. Le sujet initial de la transformation, voire de la mort, du couple, vu comme un carcan sclérosant pour l’individu, peut paraître universel mais le traitement que lui inflige Pellet est d’une superficialité telle qu’il ne parvient jamais à lui conférer une dimension réflexive. Touchant du doigt d’ambitieuses thématiques dignes d’intérêt – Comment s’aimer ? Sexe et amour sont-ils liés ? Comment se construire une place dans la société ? -, il n’échappe pas aux écueils trop cuistres, attendus ou caricaturaux pour convaincre.

Malgré tout, sur ce friable substrat, Stanislas Nordey construit un bel édifice théâtral, où le trio de comédiens, particulièrement bien dirigés, donne du relief et de la chair à leurs personnages. Utilisant l’élégante scénographie d’Emmanuel Clolus et la voix de la Callas (Mon coeur s’ouvre à ta voix, extrait de Samson et Dalila de Saint-Saëns) avec une infinie délicatesse, il crée un univers d’une sensibilité palpable, qui tranche avec la raideur du texte de Pellet. Seul point négatif : l’utilisation du dispositif scénographique, aussi réussi soit-il, est trop systématique pour ne pas devenir lassante. Surtout, la pièce se voit saccadée par des interruptions trop régulières qui brisent les prémices d’un élan dans lequel, parfois, elle venait tout juste de s’embarquer. Elle n’en avait pourtant nul besoin.

Erich von Stroheim de Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey au Théâtre du Rond-Point (Paris) jusqu’au 21 mai. Durée : 1h20. **

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 27, 2017 10:09 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde :

Catherine Hiegel incarne une déportée victime d’Alzheimer dans « Votre maman », au Théâtre de l’Atelier à Paris.

Votre maman, la pièce de Jean-Claude Grumberg qui est présentée au Théâtre de l’Atelier, à Paris, s’inscrit dans la lignée de L’Atelier, la pièce qui a rendu l’auteur célèbre. Il y est question du génocide et des camps de concentration, d’une manière détournée, mais profondément présente. L’histoire est on ne peut plus banale : un fils rend visite à sa mère dans une maison de retraite médicalisée. Selon les jours et les moments, celle-ci le reconnaît, ou pas. Elle n’a plus toute sa tête, mais elle a ses jambes, et un caractère bien trempé.

Dans la première scène, on la voit vissée à une chaise roulante qu’elle a prise dans un couloir et que le directeur de la maison de retraite voudrait récupérer pour la passer à un pensionnaire invalide. Dans la deuxième scène, on la voit accusée par le directeur de donner des coups de parapluie à des femmes qui viennent profiter des toilettes dans sa chambre. Car, comme toutes les maisons de retraite, celle de Votre maman est à deux vitesses : il y a ceux qui peuvent payer une chambre avec toilettes privées, et les autres, qui doivent aller dans les toilettes communes.

Ce seraient des détails si la vie n’était pas ainsi faite, dans un quotidien rythmé par les repas, les médicaments et l’attente. « Votre maman », comme le dit sans arrêt le directeur au fils de la pensionnaire dont il massacre le nom, Mme Puterflam, attend bien sûr que son fils vienne. Elle attend aussi que vienne sa propre mère, dont elle a été séparée dans une forêt quand elle était enfant. Cette forêt était en Pologne, où la mère et sa fille avaient été déportées. L’une n’est jamais revenue.

Jean-Claude Grumberg sait dire sans raconter. Dans Votre maman, comme dans ses autres pièces sur le sujet, le passé est là, présent et indicible, niché dans des souvenirs qui ne s’avouent pas, sauf au détour d’une allusion, et troué par un humour où l’absurde le dispute à l’horrible. On rit, en écoutant Votre maman au Théâtre de l’Atelier, où la pièce est mise en scène par Charles Tordjman, compagnon fidèle de Jean-Claude Grumberg. On rit, oui, mais on n’est pas pris comme on devrait l’être.

Il y a, dans le décor, une forêt lointaine et mouvante. Il y a aussi un couloir aux colonnes de fer si hautes qu’elles empêchent toute sortie. Et y a les comédiens : le fils (Bruno Putzulu), le directeur (Philippe Fretun). Quand ces derniers jouent, rien n’advient sinon du théâtre courant. Il suffit que la mère (Catherine Hiegel) entre en scène pour que tout change : elle est là, on la regarde et on ne voit qu’elle. En un instant, elle impose une présence, un personnage, une vie. Comment fait-elle ? D’où vient sa présence ? Où puise-t-elle sa force ? On ne saurait le dire, mais la même chose se produit chaque fois qu’elle joue : on n’en revient pas.

Catherine Hiegel est l’une de nos plus grandes actrices. Elle tire vers le haut toutes les pièces qu’elle joue. Même quand, et c’est le cas de Votre maman, la mise en scène n’arrive pas à trouver un point d’équilibre entre le texte et la scène. Charles Tordjman zigzague entre les registres. Il faut dire à sa décharge que Jean-Claude Grumberg ne lui facilite pas la tâche, et que Votre maman n’est pas sa meilleure pièce. N’empêche : elle vaut mieux qu’une petite heure de représentation sans anicroche.

Votre maman, de Jean-Claude Grumberg. Mise en scène : Charles Tordjman. Avec Catherine Hiegel, Bruno Putzulu, Philippe Fretun, Paul Rias. Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, Paris 18e. Tél. : 01-46-06-49-24. Du mardi au samedi, à 19 heures ; dimanche, à 16 heures (relâche 29 avril, 7 mai, 13, 15, 15 et 21 juin). De 10 € à 37 €. Le texte est publié chez Actes Sud (56 p., 13 €)

Brigitte Salino

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 27, 2017 7:47 AM

|

par Cécile Rousseau dans L'Humanité

Ewlyne Guillaume : « La situation est épouvantable, il fallait que ça explose. Le théâtre est un espace d’insoumission, nous nous inscrivons donc naturellement dans cette mobilisation... » Photo Pascal Gely

Le théâtre-école Kokolampoe, épicentre de la formation des comédiens et techniciens dans l’Ouest guyanais, est aujourd’hui en difficulté financière.

Créer un théâtre-école multiculturel dans un bagne. Ewlyne Guillaume et Serge Abatucci, codirecteurs de la compagne Ks and Co, ont su entrevoir en ce lieu glaçant un havre de formation professionnelle. Au début des années 2000, ils dispensent des stages pour les jeunes Guyanais. Dans ce bassin de Saint-Laurent-du-Maroni au carrefour des identités créoles, bushinengués, amérindiennes, Pôle emploi entrevoit des possibilités d’insertion : « Ils sont venus nous chercher, explique Serge Abatucci. Ces jeunes ont beaucoup de talent. Mais pendant longtemps, nous avons porté le projet à bout de bras. Ce n’est pas que du théâtre, c’est une vision de société. » Enthousiasmés par l’expérience, l’Ensatt (École nationale supérieure d’art et techniques du théâtre) et le CFPTS (Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle) apportent leur pierre à l’édifice à travers un partenariat. Le théâtre-école Kokolampoe (Tek) éclôt finalement en 2012.

Humphrey n’a jamais quitté le Tek. Jonglant avec les petits boulots, le jeune homme de 30 ans issu de la première promotion (2012-2014) a été recruté au bout d’un an et demi de formation comme régisseur principal de la structure. Avec une pointe de fierté dans le regard, ce Surinamais d’origine, ancien cuisinier, raconte son parcours. « Je n’avais jamais été à l’école. Ce qui me plaît le plus, ce sont les créations de pièces, on a constamment des choses à inventer, des solutions à trouver. »

Une fois diplômés, la plupart des comédiens et techniciens en herbe rejoignent le chemin de l’emploi. « Deux compagnies de théâtre ont été montées par des anciens élèves, nous les avons aidés, explique Émilie Blettery, administratrice chez Ks and Co. Nous sommes souvent le seul référent pour eux. Nous échangeons aussi sur le plan technique et artistique. »

Pour la deuxième promotion (2014-2017), l’accompagnement a encore été renforcé. Pôle emploi a sélectionné des candidats parmi des demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA : « Une grande partie du public ne maîtrise pas le français, précise Nerielza Ferreira, responsable de l’agence du bassin ouest à la collectivité territoriale de Guyane (CTG). 70 % ont des enfants. Ils continuent à toucher leur allocation mais avec un accompagnement spécialisé, en cas de besoin, ils peuvent percevoir des aides aux transports, à l’hébergement, des solutions pour les gardes d’enfant… »

Cette insertion, basée sur la circulation de savoirs, constitue aussi une richesse pour l’Ensatt et le CFPTS. Les deux structures envoient des professeurs pour des sessions de formation. Pour Patrick Ferrier, directeur du CFPTS : « Ce projet est une redécouverte des autres et d’eux-mêmes, nos formateurs appréhendent différemment l’enseignement après cette expérience. » Dans la pièce de cette fin d’année, la Nuit des rois, de William Shakespeare, deux anciens comédiens de l’Ensatt complètent d’ailleurs la distribution. Pour Thierry Pariente, directeur de l’école, « ces échanges les nourrissent. Certains auteurs puisent aussi dans ce partenariat une source d’inspiration pour écrire des pièces sur la Guyane ».

Mais cette expérience est aujourd’hui menacée. 50 % des financements ont disparu en deux ans. Du chômage partiel est envisagé en 2017. « Notre prochaine promotion ne démarrera qu’en 2018. Nous cherchons activement de nouveaux fonds », souligne Émilie Blettery. Pour que cette « petite lampe à pétrole » (traduction de Kokolampoe en bushinengué) continue à éclairer l’Ouest guyanais.

Cécile Rousseau

journaliste

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 27, 2017 7:16 AM

|

Par Aurélie Sfez dans Le Monde

Le raï sentimental de l’Algérien enchante depuis treize ans les usagers du métro parisien.

C’est vendredi soir et il y a foule sur la ligne 2 entre les stations Père-Lachaise et Pigalle. Nez à nez, les premiers fêtards et les travailleurs las se bousculent et se massent dans les rames du métro parisien. Sur cette ligne en demi-cercle, qui traverse le nord de la capitale d’Est en Ouest, chaque arrêt annonce son cortège de musiciens souterrains.

Pour les habitués de « la 2 », ce voyage en commun est un théâtre musical sans relâche. On croise le bluesman habité par John Lee Hooker qui, au prochain arrêt, se fera voler la vedette par le danseur à chapeau rejouant le « moonwalk » de Michael Jackson.

Recroquevillé au fond du train, le vieux Chinois frotte l’archet inlassablement sur l’unique corde de son erhu et peine à faire entendre sa complainte, quand une station plus tard surgit l’accordéoniste colossal, galvanisé par les mélismes espagnols de sa femme qui tente de se frayer un chemin entre deux strapontins…

Tourbillon

A chaque instant, les entrailles de Paris gargouillent à guichets fermés et révèlent un cabaret sans frontières sous la terre. Pour certains, c’est le paradis, pour d’autres, l’enfer.

Dans ce tourbillon, la fine mélodie d’un piano électrique se détache et charme les oreilles des passagers pour réconcilier tout le monde. Mohamed Lamouri vient de se faufiler à pas de loup entre les portes du métro et entonne sa première douceur.

Comme si le train avait ralenti sa course, il est l’heure d’écouter la plus émouvante bande originale de nos trajets quotidiens. « Momo », comme on l’appelle dans les réseaux souterrains, est une lueur qui brille dans l’ombre. Depuis treize ans, il saupoudre la ligne 2 de fragiles mélopées orientales et nous cajole d’arpèges candides. Sur l’épaule gauche, il porte son synthétiseur rafistolé comme Orphée tenant sa lyre, la tête légèrement inclinée vers le haut-parleur. Son vibrato enroué psalmodie un raï sentimental qui nous touche le cœur, que l’on comprenne l’arabe ou pas.

Antihéros mélancolique, Mohamed Lamouri ne s’étale pas et reste une figure énigmatique même pour ceux qui le fréquentent depuis ses débuts. Pour en savoir plus, il faut s’y prendre avec précaution. On apprend qu’il a grandi à Tlemcen, dans le nord-ouest de l’Algérie. Son père était ouvrier dans une usine de travaux électriques et sa mère s’occupait des cinq enfants.

Troubadour de la RATP

Depuis sa naissance, en 1982, Mohamed est aveugle de l’œil droit et ne voit qu’à 10 % de son œil gauche. Ce handicap va aiguiser sa sensibilité et sa perception des sons. Inscrit à l’école pour non-voyants, il suit les leçons de son professeur, Hami Benosmane, luthiste virtuose qui dirige la chorale et transmet l’héritage arabo-andalou dans la cour de l’école.

Dans les rues de son quartier, Mohamed s’exerce et chante a cappella les tubes diffusés dans l’émission de télévision « Bled music », présentée par le duo Kamel Dynamite et Farid Rockeur. Comme toute la jeunesse algérienne des années 1990, il s’identifie à Cheb Hasni, star du « raï love ».

Il se souvient bien de ce 29 septembre 1994 quand, à la télévision, on annonce que son idole vient d’être assassinée au faîte de sa gloire, en pleine rue, à Oran. « Tout le monde écoutait Hasni. Le jour de sa mort, Oran est devenue une ville fantôme. Depuis, je pense toujours à lui, il m’inspire et je reprends ses chansons d’amour comme El Baïda mon amour ou Omri Omri… », murmure Mohamed, qui avait 12 ans quand les intégristes ont tué son héros.

Aujourd’hui, le troubadour de la RATP pianote de belles odes à l’amour et revisite Billie Jean, de Michael Jackson, ou Hotel California, des Eagles, sur fond de boîtes à rythmes « cheap », typiques des synthétiseurs Casio. Débarrassé des effets de style, son blues bricolé captive aussi bien les friands de pop minimale que les nostalgiques du pays.

« Rencontres »

Chauffeurs, contrôleurs, musiciens, sans-abris, usagers, tous connaissent le petit protégé de la ligne 2. « Parfois, j’ai peur de déranger mais je sens quand les gens m’écoutent. Je n’imaginais pas venir en France. Un jour mon cousin m’a dit : “Tu sais, Idir a joué dans le métro à Paris et il est devenu une star”, confie-t-il les yeux dans la brume. Heureusement qu’il y a la musique dans ma vie, elle me remonte le moral et m’apporte des rencontres. »

De fait, de grandes maisons de disques ont courtisé Mohamed Lamouri, mais quand un intéressé lui glisse sa carte de visite, en général il la perd. Néanmoins, Mohamed s’est lié d’amitié avec Benjamin Caschera, le fondateur du collectif bien nommé La Souterraine ; un groupe de défricheurs qui s’affranchit des marchés pour défendre une pop française hors norme, minoritaire et précieuse.

Lire aussi : La Souterraine, un vent d’airs frais

« Je sais que Benjamin ne changera pas l’âme de ma musique. Je veux bien faire des disques avec lui et j’adore faire des concerts. Un jour, je quitterai le métro, quand je serai devenu un professionnel », rêve modestement « Momo » qui, dans la lignée des chansonniers de Ménilmontant, souffle le nouveau son underground de Paris.

En concert le 29 avril à 21 heures au Verre bonheur, 28, rue Jean-Baptiste-Clément, à Villejuif (Val-de-Marne), et le 13 mai à La Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e (dans le cadre du Beau Festival). Mixtapes sur www.souterraine.biz

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 6:15 PM

|

Entretien réalisé par Urs Jenny et Helimut Karasek pour le magazine Der Spiegel. Traduit et publié dans L'Humanité

Seize ans après sa première création, le grand maître du théâtre russe, Anatoli Vassiliev, remet en scène Médée-Matériau de Heiner Müller, au Théâtre National de Strasbourg (1), avec Valérie Dréville dans le rôle titre, unique actrice sur scène. Un retour éblouissant aux sources de la tragédie antique, comme un écho aux fureurs de notre temps.

Quand on demande à Anatoli Vassiliev s’il pense qu’Heiner Muller établissait un lien entre le mythe de Médée et l’actualité de son temps, il répond sans hésiter : « absolument, on voit ça d’une façon très claire dans le texte, » tout en ajoutant que ce n’est cependant pas sur cette interprétation moderne qu’il s’est appuyé pour mettre en scène son nouveau Médée-Matériau, « parce qu’on plongerait alors dans le drame psychologique contemporain. » Or, c’est bien à l’esprit de la tragédie antique que veut revenir le metteur en scène russe parce que, explique-t-il, « dès que le mythe est vraiment ressuscité, il devient contemporain et nous touche tout de suite. » Pour lui, la qualité du mythe, tient dans cette particularité : il est éternel et toujours contemporain. C’est chez le spectateur que s’accomplit, aussi bien dans l’émotion que par la réflexion, cette résonnance entre l’histoire immémoriale et les convulsions de l’époque.

Les éléments du mythe de Médée, comme toutes les structures des tragédies antiques, sont simples et brutales: Médée, la barbare de Colchide, trahit son peuple et tue son frère par amour pour le conquérant grec, Jason. Elle le suit ensuite dans sa patrie, où elle aura deux fils, jusqu’à ce que Jason la trahisse à son tour, en lui préférant une autre femme. Médée se vengera cruellement, en assassinant ses propres enfants. L’amour, la conquête, la trahison et la mort. Autant d’éléments qui, combinés de manières différentes, ne manquent pas de remuer des souvenirs, voire de nous plonger dans les affres du présent. Heiner Müller voyait lui-même dans l’épisode de Jason, le plus ancien mythe de la colonisation. « L’histoire européenne, telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à maintenant, commence avec la colonisation » disait-il (2), ajoutant que « le véhicule de la colonisation écrase le colonisateur, » (allusion aux roches qui broient le navire de Jason), et que « cela laisse présager de sa fin. C’est la menace de cette fin qui est actuelle, la « fin de la croissance, » pronostiquait le dramaturge de la RDA dans les années 90, prenant l’exemple d’une des interprétations possibles du mythe antique.

Dans la mise en scène d’Anatoli Vassiliev, toute l’action dramatique repose exclusivement sur la voix de Valérie Dréville. Une voix dotée d’une puissance d’expression inouïe, résultant d’un travail de « laboratoire » entrepris par le metteur en scène au sein de l’Ecole d’Art Dramatique de Moscou, avec une équipe resserrée d’une vingtaine de personnes. « Vassiliev a été élève de Maria Knebel, une des dernière élèves de Stanislavski, il est donc un héritier direct de l’école russe, » explique la comédienne. Elle parle du « training verbal » auquel elle doit se soumettre avant toute répétition ou toute représentation, car, dit-elle, « avant les mots et leur sens, il y a le son. » Le résultat, sur scène, c’est une parole vertigineuse où les mots et les phrases sont scandés selon une rythmique et des césures totalement inédites, donnant une intonation qui n’a aucun rapport avec les façons de parler habituelles, que ce soit dans la vie courante ou sur une scène de théâtre. Un mélange de langage articulé et presque de cri, qui évoque une langue primitive plongeant dans la nuit des temps. « C’était ça mon but, » nous explique Anatoli Vassiliev, « j’ai essayé de ressusciter cette langue archaïque et c’est aussi à cause de ça que je suis revenu vers cette œuvre, pour essayer cette approche là. »

Bouleversante performance de Valérie Dréville

Valérie Dréville parle, elle, « d’intonation affirmative », charnelle, une intonation qui ne raconte pas, mais qui « dit ce qui est » ajoutant que l’exercice qui permet de parvenir à cette forme d’expression doit être fait tous les jours, car l’appareil vocal n’y est pas habitué. « Il faut s’entraîner », dit-elle, « sans cet exercice, je n’aurais jamais pu faire Médée-Matériau. » Bouleversante également la performance de la comédienne, qui, assise au centre de la scène, procède elle-même, à intervalles réguliers, au maquillage de son propre corps qu’elle finit pas dénuder entièrement - comme autant d’étapes de la métamorphose de Médée vers l’acte monstrueux. « Elle va », dit Valérie Dréville, « au delà de la limite, brûle ses idoles, fait table rase de tout. »

Anatoli Vassiliev se défend d’avoir voulu faire de cette nouvelle mise en scène de Médée-Matériau un spectacle d’avant-garde destiné à un petit public de connaisseurs. Retrouvant là aussi l’esprit de la tragédie antique telle que l’ont inventée les Grecs, il explique travailler pour un public large, « pour tout le monde, que ce soit accessible et assez démocratique. » Cette fonction sociale du théâtre, obtenue chez les Grecs par la mise en scène de héros mythiques connus de tous, sur un fond de mystère qui entourait les rites sacrés - les premières tragédies ont été jouées à l’occasion des fêtes accompagnant le culte de Dionysos - fait partie des préoccupations d’Anatoli Vassiliev, comme elle intéressait également Heiner Müller. « Confronter la masse des gens à un message singulier, c’était aussi le rêve d’Heiner Müller, » explique Anatoli Vassiliev qui ajoute : « il y a toujours des choses qui restent cachées, une énigme, un mystère, (…) et ça, c’est dans le théâtre sacré. D’un autre côté, il y a la surface, quelque chose qui est accessible, qui est lisible pour nous tous. Il y a cette histoire, ce sujet qu’on comprend. »

Pessimiste et provocateur, Heiner Müller ne voulait pas que les personnes sortent heureuses de ses pièces. Avec Médée-Matériau, il y a peu de risque. Excellente occasion pour engager la conversation avec ses voisins, histoire de se sentir un peu moins seul face à la menace immémoriale qui rôde toujours.

Au TNS jusqu’au 14 mai, aux Bouffes du Nord, Paris, du 24 mai au 3 juin

Entretien réalisé par Urs Jenny et Helimut Karasek pour le magazine Der Spiegel

Photo : Valérie Dréville et Anatoli Vassiliev répètent Médée-Matériau au Théâtre National de Strasbourg. Photo : Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 5:59 PM

|

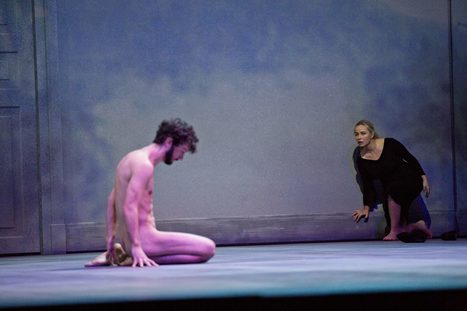

Au Théâtre National de Strasbourg, Valérie Dréville poursuit avec Anatoli Vassiliev le travail entamé en 2002 sur le Médée-Matériau d’Heiner Müller. Elle offre, à travers une expérience incroyablement radicale et viscérale, le spectacle cru de la violence et de la souffrance d’une femme meurtrie.

Au centre du plateau dégagé, surélevée sur une estrade de bois clair, la comédienne trône en majesté. Entre ses jambes écartées apparaîtra un sexe en érection. Elle est aussi bien homme que femme, jeune que vieille, belle que laide. Elle se fait la synthèse d’une identité multiple et défaite. Le regard fixe, la voix rauque, le corps quasi immobile, c’est une présence monstre qui éructe la douleur. Faisant montre d’une autorité furieuse, elle n’est pourtant que fêlure, faiblesse. Mise à nu, sa peau est comme une plaie à panser. L’actrice s’enduit d’un baume et couvre de pansements certaines parties de son visage et de son torse.

La reine barbare, exilée de son pays, abandonnée par Jason, a trahi, tué. Ses enfants assassinés sont figurés par deux petites poupées de chiffon aussi minces et fragiles que des brindilles. La meurtrière les sert contre sa poitrine avant de les immoler par le feu dans une vasque à ses pieds. Elle se consume tout autant. La mise en scène et l’interprétation se fondent sur la déconstruction. Tout est lambeaux, chaos, dans la restitution du texte de Müller. La parole y est brutalement disloquée, syncopée.

Valérie Dréville qui a travaillé avec de nombreux Maîtres, (Vitez, Régy, Ostermeier…) dit à quel point la rencontre avec Vassiliev a été pour elle déterminante et déstabilisante. Conduite dans une maîtrise totale de l’exercice vers un abandon qui s’apparente à la transe, elle impressionne. Elle use comme une possédée de mystérieux sortilèges et s’adonne à un rite expiatoire et extatique qui renvoie aux origines du théâtre, du mythe, de l’humanité. Derrière elle, défilent sur un écran les mouvements lents d’une mer calme puis agitée qui inspire le vertige. Devant ce paysage virtuel et originel exulte l’éloquence subversive de la chair, de la vie, de l’extrême. Tout agit avec force dans une forme à la fois rigoureuse et explosive, d’une intensité absolue.

Comment Médée peut-elle être toute aussi concrète et insaisissable, archaïque et universelle ? C’est la force de cette proposition cinglante, effrayante. A la fin, tout n’est que cendres et fumée. Plus rien n’existe. Alors que Médée est confrontée à l’oubli, ce grand moment de théâtre qui s’apparente à un choc marque durablement les spectateurs.

Christophe Candoni – www.sceneweb.fr

Médée-Matériau

Texte Heiner Müller

Mise en scène Anatoli Vassiliev

Traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger

Scénographie Anatoli Vassiliev et Vladimir Kovaltchouk

Vidéo Alexandre Chapochnikov

Costumes, maquillage et accessoires Vadim Andreïev

Lumières Anatoli Vassiliev

Composition sonore Andreï Zatchessov

Travail corporel Ilya Kozin

Avec Valérie Dréville

Production Théâtre National de Strasbourg

Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS.

Valérie Dréville est actrice associée au TNS.

Le texte est publié aux Éditions de Minuit.

Durée 1h15.

Théâtre National de Strasbourg

Du 29 avril au 4 mai

Bouffes du Nord

Du 24 mai au 3 juin 2017

Du mar. au sam. à 20h30

Matinée le dim. 28 à 17h00

Relâche le jeu. 25 mai

Photo

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 4:19 AM

|

Par Aurélien Ferenczi dans Télérama

Priver les comédiens de leur texte en répétitions, les impliquer dans la création des pièces, le choix des décors... A la tête du collectif In Vitro, la jeune femme fait bouger les lignes de la mise en scène.

Ne pas se fier à sa silhouette de brunette gracile : Julie Deliquet, 36 ans, sait ce qu'elle veut et où elle va. A l'automne dernier elle a emmené, de gré ou de force, une poignée de sociétaires de la Comédie-Française dans une version personnelle et ultra contemporaine d'Oncle Vania, d'Anton Tchekhov. Le spectacle a fait un tel tabac qu'il sera repris la saison prochaine. Et ce succès n'a étonné que ceux qui ignoraient tout des précédentes aventures de son collectif, In Vitro. Qu'il s'agisse d'une adaptation de Brecht ou d'une création collective, voilà un théâtre en ébullition permanente, branché sur l'ici et le maintenant, où rien ne se fige jamais.

Cette foi en un art toujours vivant, elle la raconte avec précision, d'une voix au timbre un peu voilé, qui rappelle parfois celui de... Karin Viard. Elle dit l'histoire d'une petite fille qui se rêvait comédienne et qui se découvre jeune metteuse en scène aux méthodes empiriques et spectaculaires. Son destin est très français : sans les mécanismes d'enseignement, sans le système de l'intermittence, sans les soutiens publics à la création, Julie Deliquet aurait sans doute eu plus de difficultés, mis plus de temps à être ce qu'elle est aujourd'hui, l'une des metteuses en scène les plus prometteuses du moment. Apprécions ce parcours exemplaire.

Le théâtre, est-ce une vocation de toujours ?

Je n'ai pas le souvenir d'avoir pris un jour cette décision : je ferai du théâtre. J'en ai toujours fait, dès l'enfance. Que cela devienne mon métier ne posait pas de problème à mes parents... A l'école, en début d'année, quand je remplissais mes fiches d'information, j'écrivais « comédienne ». Les profs me demandaient : « D'accord, mais en vrai ? » Mais pour moi c'était tout tracé. J'ai eu la chance d'être dans un lycée, à Lunel, entre Nîmes et Montpellier, où il y avait une section cinéma très cotée, avec des profs formidables. L'expression « mise en scène » est arrivée par le cinéma : pour le bac, il fallait réaliser un film, et j'avais déjà tourné pas mal de courts métrages, l'été, avec ma petite caméra...

Vous êtes montée sur une scène très jeune ?

J'ai commencé le théâtre amateur à Saint-Germain-en-Laye, avant que mon père, consultant dans le privé, et ma mère, prof, ne soient mutés dans le Midi. Ensuite, de la cinquième à la terminale, j'ai fait partie d'une troupe semi-professionnelle, qui tournait dans l'Hérault et ses environs : on jouait aussi bien Huit Femmes, de Robert Thomas, qu'une pièce sur les résistantes d'Aigues-Mortes. Je ne pensais qu'au théâtre. Comme comédienne, j'étais sans doute un peu dangereuse, sans limite, je me faisais souvent mal : j'ai joué des filles possédées, je finissais la représentation couverte de bleus, ou des rôles tragiques, j'allais trop loin dans la souffrance. Après le bac, j'ai été prise au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, et là, j'ai appris le plaisir de jouer avec les autres. Le travail ensemble a été une révélation.

“Premier grand choc : ‘Et soudain, des nuits d'éveil’par Ariane Mnouchkine.”

Etiez-vous une spectatrice de théâtre assidue ?

Bizarrement, mes parents m'ont assez peu emmenée au théâtre. J'allais davantage au cinéma. Mais l'année de mon bac, en 1998, je suis souvent allée à Paris voir des spectacles. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard en tant que spectatrice. Et là, premier grand choc : Et soudain, des nuits d'éveil, d'Hélène Cixous, monté à la Cartoucherie par Ariane Mnouchkine. C'était une pièce sur les réfugiés tibétains, des comédiens se mêlaient au public. Juste à côté de moi, une femme s'est levée : « Il faut les aider ! » J'ai mis quelques secondes à comprendre que cela faisait partie du spectacle, et j'ai trouvé incroyable ce moment de doute, de trouble. Je n'avais jamais ressenti cela au cinéma. Une partie de mon travail, aujourd'hui, s'appuie encore sur ce choc, cette façon de mêler fiction et réalité.

Bac cinéma, puis écoles de théâtre : vous êtes un pur produit des politiques sociales et culturelles françaises...

Effectivement ! Un an après mon bac, je me suis installée à Paris, et j'ai intégré le Studio-Théâtre d'Asnières, qu'avait fondé six ans plus tôt Jean-Louis Martin-Barbaz : l'une de ses caractéristiques, outre son enseignement très complet, proche de celui du Conservatoire national, c'est qu'au bout de deux ans, on accède à l'intermittence, en intégrant la compagnie de l'école. On a joué, par exemple, La Cuisine, d'Arnold Wesker, au Théâtre Monfort : trente comédiens sur le plateau, une grande aventure ! J'en ai gardé l'envie du collectif, de créer un groupe. Ensuite, il était courant que les gens d'Asnières poursuivent leur apprentissage à l'école Jacques-Lecoq. C'est une école assez chère, mais comme j'avais déjà des cachets de comédienne, l'Afdas [Assurance formation des activités du spectacle] a pris en charge une partie des frais. J'y suis entrée en 2002.

La pédagogie y est-elle différente ?