Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 21, 2020 2:07 PM

|

Par Philippe Noisette dans Paris-Match le 19/12/2020 A 47 ans, la sociétaire de la Comédie-Française ne cesse de se réinventer, en jouant aussi bien Proust que Visconti. Ou en chantant « Grease ». « Mais quelle Comédie ! » Le titre du spectacle que la Comédie-Française répètent pour la fin de l’année pourrait à lui seul résumer la carrière d’Elsa Lepoivre. De « La règle du jeu » à « Phèdre », sans oublier « Le côté de Guermantes », la vie de l’actrice est une succession de rôles plus remarqués les uns que les autres. Dans cette revue hommage à la comédie musicale mitonnée par le tandem Serge Bagdassarian et Marina Hands, Elsa se mue notamment en chanteuse. « J’ai choisi un titre de la BO de “Grease” », s’amuse-t-elle, consciente d’être à mille lieues de la tragédie. J’aime par-dessus tout le côté artisanal du théâtre, où le travail seul porte ses fruits Après un début de carrière du côté d’Agen, elle entre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique à la fin des années 1990. Surtout, l’actrice se voit proposer de rejoindre la Comédie-Française en 2003. « Comme si on me disait : “Viens avec nous.” » Le 1er janvier 2007, elle devient la 516e sociétaire du Français. « J’étais bouleversée. Molière est le sociétaire numéro 1. J’imagine qu’avec tous ces acteurs avant moi, on pourrait remplir les deux tiers du théâtre ! Je dois à mon tour m’inscrire dans cette histoire-là. » On peut dire que c’est réussi. Elle porte chaque personnage avec une intensité à part. Ivo van Hove ne s’y est pas trompé, la choisissant pour « Les damnés », qui lui vaudra un Molière en 2017. Elle garde un souvenir brûlant de cette descente aux enfers inspirée du film de Visconti. Elle y jouait Sophie von Essenbeck. « Lorsque vous avez une pièce aussi dure à traverser, où la haine et le chagrin sont les moteurs des héros, avoir une compagnie aussi soudée que l’est la Comédie-Française, c’est essentiel. » A la rentrée, Elsa Lepoivre endossait encore un autre costume, celui de la duchesse de Guermantes, d’après Marcel Proust. « Christophe Honoré, notre metteur en scène, avait de quoi être frileux face à une troupe qui se connaît si bien. Mais la Comédie-Française, c’est une matière vivante à malaxer. Il faut juste sentir que l’on peut être autonome dans cette communauté. » On y voyait la duchesse partir dans une danse improbable. « Christophe, dans son cahier servant à préparer le spectacle, décrivait cette scène en faisant référence à Nadine Morano levant les bras dans un meeting ! Pas évident », plaisante à peine Elsa Lepoivre. Mais voilà justement ce qu’elle aime par-dessus tout : « Cette prise de risque, ce point d’équilibre à trouver. Toutes les nouvelles propositions font un peu peur. On se doit de dépasser ces angoisses, de les malmener. » Un verbe revient souvent dans sa bouche : oser. Elle a d’ailleurs fait siens ces quelques mots de Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » C’est cela qui fait que « l’on est vivant ». Pourtant, elle avoue avoir le trac avant de monter sur scène. « Je me fais une italienne – une répétition sans mettre le ton – pour moi-même avant la représentation. J’aime par-dessus tout le côté artisanal du théâtre, où le travail seul porte ses fruits. » C’est en jouant que je peux “passer” mon art, plus qu’en donnant un cours Comme le reste de la troupe, Elsa Lepoivre s’est réinventée durant le premier confinement, jouant les speakerines d’un soir ou répondant dans « La causerie » aux questions d’internautes pour « La Comédie continue ! », Web TV du théâtre. Le rythme au Français est soutenu, favorisé par l’alternance des spectacles. D’un seul coup, la mécanique se grippait. Etre présent autrement, garder un contact avec le public aura été une chance pour tous. « Nous avons un petit fan-club mais, durant cette période, on a compris que l’on élargissait notre audience. Notamment à des gens jamais venus dans nos murs. On voit parfois encore la Comédie-Française comme un mausolée, un musée du théâtre. C’est dans l’inconscient collectif de certains. Or, depuis une vingtaine d’années, aucune maison n’a autant évolué. Le Français se transforme de l’intérieur comme jamais. » De Muriel Mayette à Marcel Bozonnet ou Eric Ruf, son directeur actuel, l’institution prend même des risques. La preuve : on y croise Thomas Ostermeier, la star du théâtre allemand, ou Julie Deliquet, on y joue « Fanny et Alexandre » d’Ingmar Bergman et on y chante Serge Gainsbourg. De quoi ravir une interprète « transformiste » comme Elsa. « Je suis toujours disponible pour les metteurs en scène dans un premier temps. Je ne me sens pas pour autant marionnette », résume celle qui n’hésite pas à proposer une idée qui fait sens. « Après, les directeurs d’acteurs rebondissent ou pas. » Elle ne se voit pas diriger à son tour, ni même enseigner. « C’est en jouant que je peux “passer” mon art, plus qu’en donnant un cours. » Elsa n’a pas peur d’être blasée, juste de perdre sa curiosité. Ivo van Hove lui a un jour demandé pourquoi elle ne faisait pas une autre carrière en dehors de la Comédie-Française. « Je me sens forte avec et pour cette troupe. Et puis peut-être que je n’ai pas reçu de proposition au cinéma qui me ferait m’absenter un long moment. » A croire que les réalisateurs français sont parfois aveugles… On la verra heureusement en janvier sur Arte dans la série « En thérapie », avec aux manettes le duo Olivier Nakache et Eric Toledano. Pas l’ombre d’un regret néanmoins dans les propos de la comédienne. « J’aime être dans le concret. Je ne trimballe pas mes personnages avec moi, heureusement. » Elle défend tous ses rôles de la même manière et s’avoue encore et toujours exaltée. « Cela dit, il y a des spectacles qui me rendent plus ou moins heureuse… » Avant qu’on ne se quitte, Elsa Lepoivre nous interpelle en riant : « Je me sens encore comme une débutante. Parfois je me dis : “Elsa, est-ce que tu vas grandir un peu ?” » Etre au sommet de son art, c’est bien là le plus beau des vertiges.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 21, 2020 7:14 AM

|

Par Rosita Boisseau et Brigitte Salino dans Le Monde le 19 décembre 2020

RÉCIT L’établissement public parisien, haut lieu du théâtre et de la danse, œuvre depuis sa création à la démocratisation de la culture.

Par quelle face attaquer la montagne qu’est Chaillot-Théâtre national de la danse ? Par la face sud, celle de l’entrée officielle, incroyablement majestueuse avec sa volée de portes dégageant sur les fontaines du Trocadéro ? Ou par la face nord, aujourd’hui la seule utilisée car à quelques pas du métro Trocadéro ? Et ensuite, par où commencer ? Les peintures chatoyantes des Nabis restaurées en 2019 ou la toile rougeoyante sur La Tragédie (1937-1938), de Louis Billotey, située au-dessus de la caisse centrale ? Et pourquoi ne pas plonger directement dans le ventre de la bête en se faufilant dans le couloir « des gazés » datant de la première guerre mondiale ou dans le souterrain relié aux catacombes et aux égouts ? Vertige de Chaillot ! Ce haut lieu du théâtre et de la danse est une mine de merveilles, un monstre architectural fabuleux de 26 000 mètres carrés. « Je fais chaque jour plus de six kilomètres dans ce dédale, glisse Olivier Morales, directeur technique. J’adore ce théâtre où les styles et les époques des années 1930 aux années 1970 et à aujourd’hui se télescopent sans le dénaturer. » Où que l’on aille, on est happé par une sculpture, la volute d’une rampe d’escalier ou le rythme visuel des baies vitrées ouvrant sur la tour Eiffel. Une explosion d’images que l’on retrouve dans le film Intouchables (2011), d’Olivier Nakache et Eric Toledano, ainsi que dans la série de France 2, Dix pour cent. Et même, depuis le 15 décembre, sur l’application TikTok. A la suite d’une proposition d’Eric Garandeau, de TikTok France, qui veut secouer les habitudes de ses ados, des performances ont été réalisées dans les espaces les plus insolites de Chaillot. Ce monument du spectacle vivant fête ses 100 ans. Si l’édification du premier bâtiment, le pharaonique Palais du Trocadéro, date de 1878, c’est en 1920 que fut inauguré le premier Théâtre national et populaire par le metteur en scène Firmin Gémier (1869-1933). « Chaillot additionne les symboles, déclare Didier Deschamps, directeur depuis 2011. Il incarne dès le début un lieu de création, de rassemblement populaire et de mixité qui ne tient pas compte des origines sociales ni des convictions religieuses. C’est à Chaillot qu’en 1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme – auxquels on devrait d’ailleurs ajouter ceux de la femme ! – est adoptée par cinquante-huit pays. Il participe depuis toujours à la démocratisation de la culture en portant l’excellence théâtrale et chorégraphique au plus grand nombre. » 125 salariés permanents Avec 125 salariés permanents, cinq studios de répétition, et deux salles qui fonctionnent à plein régime, Chaillot vend chaque saison 120 000 tickets pour une quarantaine de spectacles et plus de deux cents représentations. La première salle est dédiée à Jean Vilar (1912-1971) et compte 1 200 places : son système-son est l’un des plus sophistiqués du moment. « C’est un outil très novateur du point de vue acoustique que peu de théâtres possèdent, affirme Séverine Krouch, régisseuse-son. C’est ce qui m’a d’ailleurs tentée lorsque j’ai postulé ici. Je me suis par ailleurs beaucoup attachée au lieu et j’aime passer de Vilar, avec ses grandes troupes, à Gémier, un peu plus confidentielle. » La seconde salle, celle donc de Firmin Gémier, refaite en 2017 en creusant dans la carrière de calcaire qu’est la colline, est modulable et dotée de 390 sièges. Cocon noir et rouge, elle abrite des pièces plus intimistes. Deux ans d’étude et quatre ans de travaux ont été nécessaires pour cette réhabilitation menée par l’architecte Vincent Brossy, car « l’enveloppe historique de Chaillot est intouchable ». Un puits de 15 mètres a été foré, deux tunnels de 45 mètres et 22 mètres de long ont été creusés en excavant 45 000 mètres cubes de terre pour gagner mille mètres carrés. Et économiser les forces des techniciens dont les trajets, de 12 kilomètres en moyenne parfois par jour entre les salles, se sont raccourcis. Lire le reportage (en 2017) : Le Palais de Chaillot rouvre le bal à Paris Bascule majeure dans la saga de Chaillot, le cap vers la danse contemporaine. Depuis le 13 novembre, un décret entériné par le premier ministre, Jean Castex, sur proposition de la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a officialisé l’appellation Chaillot-Théâtre national de la danse. Il compte parmi les six théâtres nationaux dont la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris. « Cela fait plus de dix ans que Chaillot soutient et diffuse la danse, et ce décret marque une réalité, poursuit Didier Deschamps. Il met surtout un point final au combat souterrain persistant qui oppose les partisans du théâtre à la danse. On oublie trop souvent que l’art chorégraphique était déjà très présent dès les années 1920 ici. » Et de rappeler la venue, en 1913, d’Isadora Duncan (1877-1927) dans l’Orphée et Eurydice, de Gluck, puis sa présence trois ans après pour le festival Schubert-Tchaïkovski-Beethoven-Wagner. Un peu plus tard, le ballet fait son apparition avec Giselle, de Serge Lifar, en 1939, puis avec les Ballets de Monte-Carlo. Théâtre populaire et engagement politique L’histoire du théâtre pèse merveilleusement lourd. La liste des neuf directeurs depuis 1920 raconte dans ses plis les mille et une péripéties d’un art qui cavale en permanence sur le front de l’audace artistique et du partage populaire. Aiguillonné par Romain Rolland et Maurice Pottecher, le fondateur du Théâtre du Peuple, à Bussang (Vosges), Firmin Gémier dirige Chaillot jusqu’à sa mort, en 1933, sans réussir à lui donner forme, faute d’argent. Mais la graine est plantée : le désir d’un théâtre pour tous, civique, élevé. C’est au début des années 1950 que commence la grande histoire du TNP, dont la part la plus flamboyante se joue entre les deux V : Jean Vilar et Antoine Vitez (1930-1990). Fort de son succès au Festival d’Avignon, qu’il a créé en 1947, Vilar ancre son utopie à Chaillot : prix bas, élargissement du public en travaillant avec les comités d’entreprises ; prise en compte des banlieusards en adaptant les horaires. Les pièces sont jouées par des comédiens entrés au panthéon : Gérard Philipe, Maria Casarès, Jeanne Moreau… Le répertoire est une éducation littéraire – Molière, Corneille, Musset, Kleist… –, et l’engagement politique s’affirme à travers des œuvres comme La Résistible Ascension d’Arturo Ui (1941), de Brecht, ou La Paix, d’Aristophane. Quand, en 1963, Vilar quitte Chaillot, le sigle du TNP est connu dans le monde entier. Mais il faudra attendre l’arrivée d’Antoine Vitez, en 1981, pour que le théâtre à Chaillot retrouve son lustre. Avec son fameux oxymore du théâtre « élitaire pour tous », Vitez renouvelle le vœu de Vilar. Lire le récit :Avignon, 1947, et Jean Vilar transmit le virus du théâtre… Pendant sept ans, il déploie ses spectacles dans la grande salle totalement remodelée par des travaux engagés sous la courte direction de Jack Lang. Il met en œuvre une esthétique plastique au service de Shakespeare, Victor Hugo ou Paul Claudel, avec Le Soulier de satin, spectacle majeur de la décennie. Il fait aussi événement avec la création d’auteurs contemporains comme Pierre Guyotat ou René Kalisky. « J’avais 18 ans lorsque j’ai été embauché en 1981 à Chaillot, se souvient Alain Lefrançois, chef électricien. La création était foisonnante avec de grosses productions mais aussi, par exemple, un castelet de marionnettes dans le grand foyer pour les enfants. J’ai travaillé ensuite sous la houlette de Jérôme Savary, on faisait venir des chevaux sur le plateau. C’était extraordinaire ! J’adore ce lieu tellement étrange dont les éclairages patrimoniaux sont aussi sous ma responsabilité. J’ai passé quarante ans ici : c’est toute ma vie ! » Art multiple Après Jérôme Savary (1942-2013) et son style festif, Chaillot prend un virage avec Ariel Goldenberg, en 2000 : le directeur, qui n’est pas un artiste, est assisté du chorégraphe José Montalvo pour la danse. Il privilégie l’international, en invitant les metteurs en scène Frank Castorf ou Christoph Marthaler, qui côtoient dans la programmation les chorégraphes comme William Forsythe et Philippe Decouflé. En 2008, le pas est franchi : Chaillot devient un théâtre consacré à la danse. Depuis 2011, Didier Deschamps, militant discret mais déterminé, l’enracine dans une histoire qui n’a jamais cessé de s’écrire au pluriel. De la compagnie de Katherine Dunham (1909-2006), personnalité fonceuse d’une danse afro-caraïbe, en 1949, aux Ballets de Bali, en 1957, en passant par Zizi Jeanmaire (1924-2020) elle-même, en 1963, l’art chorégraphique est multiple. En personnalité phare, Maurice Béjart (1927-2007), régulièrement présent entre 1950 et 2000. « Il était même question qu’il dirige Chaillot en 1972 mais il refusa car il voulait aussi y installer son école, commente M. Deschamps. Il aurait fallu construire des studios sur les toits de Chaillot et ça n’a pas marché. » Aujourd’hui, Chaillot voit défiler les plus fameux chorégraphes, comme l’Israélien Ohad Naharin, le Nederlands Dans Theater de La Haye, la Brésilienne Lia Rodrigues, ou encore Carolyn Carlson, Blanca Li, Olivier Dubois, Thomas Lebrun… Les jeunes pousses se bousculent aussi comme Jann Gallois ou Arthur Perole. « J’aime beaucoup Chaillot, déclare le chorégraphe Angelin Preljocaj. Le bâtiment semble prendre à bras-le-corps la place du Trocadéro d’un côté et embrasser la tour Eiffel de l’autre. Quant à la salle Vilar, son volume, ses gradins créent une relation forte avec le public que je n’ai vécue dans aucun autre théâtre au monde. Le Théâtre national de Chaillot en quelques dates 1920 Inauguration du premier Théâtre national et populaire par Firmin Gémier qui le dirige jusqu’en 1933. 1951 Jean Vilar prend les rênes du Théâtre national populaire (TNP). 1981 Antoine Vitez est nommé à la tête de Chaillot. 2011 Didier Deschamps prend la direction du théâtre et affirme le virage vers la danse contemporaine. 2020 Le Théâtre national de Chaillot devient officiellement par décret Chaillot-Théâtre national de la danse sous la direction de Didier Deschamps. Rosita Boisseau Brigitte Salino

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2020 5:18 PM

|

Par Vincent Bouquet pour la série d'articles Génération sceneweb (12/30). Publié le 12/12/2020 Au long d’un parcours plus progressif qu’il n’y paraît, la metteuse en scène a patiemment gravi les marches, du CDN de Lorient à la Comédie de Reims qu’elle dirige aujourd’hui. Chloé Dabert aura pris son temps pour éclore. Entre sa sortie du Conservatoire, en 2002, et le prix du jury du festival Impatience, décroché en 2014 pour Orphelins de Denis Kelly, la metteuse en scène aura ménagé sa monture, appris à se faire confiance et à dompter son art. « A l’époque, il y avait beaucoup moins de lieux d’émergence qu’aujourd’hui et il était assez compliqué de faire de la mise en scène en étant comédienne, se souvient-elle. J’avais déjà une petite compagnie, je montais des pièces à côté, mais il était difficile, au milieu des figures de mise en scène impressionnantes du moment, de montrer ce travail et d’avoir de la visibilité. » Pour faire ses armes, et gagner en assurance, Chloé Dabert trouve alors refuge au CDN de Lorient où, pendant sept ans, elle anime des ateliers à destination des jeunes et des amateurs. Jusque ce que Bénédicte Vigner, alors directrice artistique du lieu, l’aide à monter une tournée pour Orphelins, et que le directeur du Centquatre-Paris, José-Manuel Gonçalvès, la repère. « Cette période m’a permis de me construire à l’abri de la pression et je crois que j’en avais besoin pour dissiper mon trac naturel, analyse-t-elle. Le spectacle a aussi rencontré le public au bon moment de mon travail, qui avait gagné en maturité et esquissait un tournant artistique. » Comme pour rattraper le temps passé, la metteuse en scène ne s’est depuis plus arrêtée, de Nadia C. à Girls and Boys, en passant par J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne au Vieux-Colombier et Iphigénie au Festival d’Avignon. La famille d’abord Au-delà de son compagnonnage avec Denis Kelly, et exception faite de son incursion chez Racine, Chloé Dabert trace sa voie parmi les auteurs contemporains, dans l’univers de ceux qui ont, à un endroit ou un autre, une parole qui résonne. « Je cherche des auteurs qui questionnent, plus qu’ils n’assènent, car, pour moi, le théâtre sert, avant tout, à se poser des questions ensemble, précise-t-elle. Mais je fonctionne aussi beaucoup sur l’écriture puisque, à mon sens, le fond est aussi important que la forme. » Outre le texte, à qui elle ménage toujours une place de choix, la metteuse en scène accorde aussi beaucoup d’importance à la collégialité, aux apports de cette famille artistique qui la suit de spectacle en spectacle. « Je me vois comme l’élément qui fait le lien entre plusieurs créateurs très investis et toujours force de proposition, assure-t-elle. Il est très important que nous cherchions ensemble, notamment avec les acteurs, pour occasionner une rencontre et voir comment le texte nous déplace. » Un sens du collectif qu’elle cultive désormais à la tête du CDN de Reims. Mue par la volonté de rendre ce qui lui a été donné lorsqu’elle était à Lorient, elle a ressenti le besoin d’être implantée afin de tisser un lien avec un endroit, une équipe et des spectateurs. « En plus des relations avec les artistes associés, en résidence, ou simplement accompagnés, que nous soutenons plus que jamais dans cette période compliquée où nous devons tout faire pour réussir à sauver ce qui devait voir le jour, j’aime avoir un contact avec le public, avec des personnes qui ne font pas de théâtre, histoire de rester dans la vie. » Preuve que, même en pleine lumière, Chloé Dabert garde la tête solidement vissée sur les épaules. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 14, 2020 6:57 PM

|

Messages aux spectateurs, par des directrices et directeurs de théâtres

Catherine Marnas, directrice du TNBA Théâtre national Bordeaux-Aquitaine : Cher, cher, cher public Vous voilà encore une fois « baladés » de reports en annulations, de changements d’horaires en changements de date et je voulais tout d’abord vous remercier pour votre grande patience mais aussi partager avec vous aujourd’hui ma colère. Nous avons été jusqu’à présent sages et obéissants ; conscients de notre responsabilité vis-à-vis de vous et de la société toute entière.

Après les dernières déclarations du gouvernement, nous informant 5 jours avant la date prévue que finalement nous n’ouvririons pas, faisant fi des répétitions, des montages et démontages de décor, de tous les services mobilisés pour vous avertir des changements, le sentiment d’une injustice, voire même d’une punition, mettant la culture dans un état de dépendance la conduisant au découragement et à la soumission nous assaille.

Car enfin, puisqu'on nous apprend jour après jour à analyser des données sanitaires, il nous paraît évident que l’augmentation exponentielle de la propagation du virus correspond à l’assouplissement des règles de confinement. Nous l’avons tous constaté dans les rues, dans les transports en commun, dans les commerces : « cela » circulait plus. Mais pas dans « les établissements recevant du public » puisque nous étions fermés. Et, double peine, nous ne pouvons pas rouvrir !

Je me permets, ici, de souligner l’absurdité du sort qui nous est réservé ! C’est pour cela que le TnBA s’est associé à la demande de référé porté au niveau national sur un principe d’égalité. À règles sanitaires égales, à jauges égales, bénéficier du même traitement.

Pour l’instant, en attente de la réponse du Conseil d’Etat, nous sommes toujours dans la même incertitude angoissante, une attente au jour le jour qui n’est plus possible.

La prochaine échéance est fixée au 7 janvier, date à laquelle les chiffres seront réexaminés pour une éventuelle réouverture.

Que faisons-nous vis-à-vis de vous d’ici là ? L’équipe d’Hamlet répète dans nos lieux pour des représentations qui devaient commencer le 5 janvier. Ils seront prêts, vous attendront, mais peut-on encore vous faire attendre ? Une nouvelle fois ? Et jusqu’à quand ?

Nos équipes sont épuisées par le « stop and go » et risquent de se démobiliser. Vous êtes fatigués par le « stop and go » et risquez de vous démobiliser.

Quel gâchis !

Je parlais d’absurdité, je n’en suis plus si sûre.

Il s’agit bien d’un projet de société et des valeurs que l’on défend.

Travailleurs, consommateurs d’accord. Citoyens émancipés, désireux de mener leur vie au plus près de leurs interrogations, de leurs rêves, de leurs émotions communes, quel intérêt ?

Non essentiel ?

La société tout entière souffre, la peur, l’angoisse du monde futur quand les certitudes sont ébranlées sont des virus puissants et délétères. Les interroger collectivement, par le partage de la poésie, la défense de l’invisible ou de l’indicible, du « tremblant » du fragile, de l’insoupçonné, de l’inédit, sont les anticorps du monde de demain. Un vaccin « essentiel » contre la désespérance et la perte d’énergie vitale…

Au début de la pandémie nous avons tous entendu les propos de notre président ; cette crise sans précédent devait nous inciter à changer les modèles jusqu’alors en vigueur ; l’urgence climatique, la découverte soudaine que les plus mal payés d’entre nous étaient ceux qui permettaient à notre société de fonctionner, l’importance vitale d’un service public de la santé…

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Cette remise en question de notre monde, où a-t-elle disparu ?

Cette lettre veut partager avec vous mes doutes, mes espoirs et mes croyances en cette période troublée où votre confiance est un moteur et une motivation de chaque jour.

J’ose dire à bientôt et bonnes fêtes ! Catherine Marnas -------------------------------------------------------------- Jean Bellorini, directeur du TNP Villeurbanne : Résistons encore. Soyons du côté des optimistes. Depuis plusieurs mois, l’idée que le théâtre, l’opéra, la musique, le spectacle qu’on dit « vivant » pourraient nous parvenir aussi bien via nos écrans que dans une salle, que l’œuvre d’art pourrait se dématérialiser et s’exprimer pleinement à distance, s’insinue dans les esprits. Nous faire croire que l’on peut avoir accès à l’art par le biais du numérique est un mensonge. Car l’appréhension solitaire d’un spectacle le transforme automatiquement en produit. Pour révéler son essence même, esthétique et symbolique, l’art nécessite de partager en silence le temps du regard. Et de former ainsi communauté, bien qu’on soit en présence d’inconnus. L’ absence, le manque révèlent en profondeur ce besoin. Nous ressentons alors combien il est impossible de faire société sans un art partagé. Le fait, en tant que spectateur de se sentir acteur (c’est-à-dire agissant pendant la représentation, par l’écoute, la présence, l’appartenance à un groupe) est unique et n’a lieu qu’en présence d’Hommes face à d’autres Hommes. Au théâtre, c’est précisément la question de l’être qui est proposée. Le spectateur n’est pas passif, il ne consomme pas. L’ art est une valeur et non un produit. Ce moment de crise aura au moins permis de délimiter plus précisément cette frontière. Alors aujourd’hui, je ne m’adresse pas au gouvernement qui, sans lui faire de procès d’intention quant au mépris affiché envers le monde du spectacle vivant, démontre surtout une méconnaissance profonde de ce besoin vital d’art. Je m’adresse à vous, spectateurs. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, trop longtemps que vous n’avez pas franchi les portes du TNP. Nous n’avons même pas eu le temps de faire connaissance, alors que mon arrivée à la tête de ce grand théâtre remonte maintenant à une année. Quelle année… Choc après choc, j’ai tenté d’adapter, de reconstruire, d’impulser un travail d’équipe où tous (artistes, techniciens, personnel administratif) trouvent une place juste. Le second confinement a été, d’une certaine façon, moins douloureux que le premier, car nous avons au moins pu répéter. Nous avons tenté de préparer l’avenir et j’ai eu le sentiment de pouvoir faire une partie de mon métier. L’ annonce jeudi 10 décembre du maintien de la fermeture des lieux de culture a brisé net l’illusion fragile de cette semi-liberté. Car sans vous, notre existence n’a pas de sens. Nous ne sommes que trop prêts. Nous vous attendons. Nous attendons que le noir se fasse de nouveau avant le début de la représentation. Nous attendons ce vertige partagé, ce suspens au-dessus d’une promesse. Pour que les histoires des Hommes parviennent aux Hommes, pour que la chaîne ne rompe jamais, pour que la reconnaissance de soi dans l’autre répare, pour que la poésie des mots traverse les corps. Pour voir vos yeux brillants allumés par une voix. Comment continuer à faire du théâtre sans vous ? Comment supporter encore ce silence qui est un vide, celui de votre absence ? Malgré tous ces doutes, je veux croire à votre retour proche. Je vous souhaite, pour les fêtes de fin d’année, du repos après les épreuves. Reprenez souffle. À bientôt, chères spectatrices, chers spectateurs. -------------------------------------------------------------------------------- Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, co-directeurs du Théâtre des 13 Vents, CDN de Montpellier : En ce mois de décembre, nous avons failli entrouvrir les portes…. Failli… Et nous reviennent, à la fin de cette année si dure, et comme maxime pour l’année qui vient, ces mots de Samuel Beckett : « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » Car dans les temps qui viennent, il faudra persister sans céder à une continuité (ou à des discontinuités) intenable(s), il faudra creuser le chemin en évitant les autoroutes et les culs-de-sac. Pour l’heure, nous sommes signataires, en tant que membres du Syndeac et de l' ACDN - Association des Centres dramatiques nationaux du référé-liberté qui a été transmis au Conseil d’État pour contester la décision de fermeture des théâtres et des cinémas, qui écarte encore de nos vies quotidiennes les lieux où l'art se pratique, se discute, se fréquente. Et en attendant la décision, nous sommes d’ores et déjà contraints d’annuler trois des quatre lectures prévues cette semaine, en nous réservant la possibilité de vous inviter vendredi soir à un programme impromptu… Puis viendra janvier, et l’équipe d’ Adeline Rosenstein, pour jouer deux pièces tellement importantes, ou ne pas les jouer… Mais maintenir l’invitation, maintenir la porte ouverte aux artistes, maintenir le temps et l’argent alloués à leurs travaux est aujourd’hui essentiel, charge à nous d’inventer des points de rencontre souterrains entre ces œuvres, avec un public, et ces moments si durs, historiquement durs, que nous traversons collectivement. Nathalie Garraud, Olivier Saccomano et l'équipe du théâtre des 13 vents. ---------------------------------------------------------- Marc Lainé, directeur de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche Chère spectatrice, cher spectateur, Nous espérions vous retrouver le 15 décembre. Le gouvernement a finalement choisi de laisser fermer les lieux de culture. Ils sont donc sacrifiés alors que les centres commerciaux, qui brassent chaque jour une population beaucoup plus grande, ainsi que les lieux de culte sont, eux, autorisés à ouvrir. Cette décision nous semble inique et incohérente, aucun cluster n’ayant jamais été signalé dans un théâtre, une salle de cinéma ou un musée, preuve de l’efficacité du protocole sanitaire mis en place dans ces lieux. C’est pourquoi l’ensemble du monde de la culture se mobilise : un référé-liberté est déposé ce jour devant le Conseil d’État pour que soit reconsidérée la situation des lieux culturels avec une ouverture dès le 15 décembre. Cependant, même si ce recours aboutit, nous sommes malheureusement contraints d’annuler les représentations de Mithridate de Racine mis en scène par Éric Vigner prévues du 15 au 18 décembre et celles du mois de décembre de Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière mis en scène par Guillaume Bailliart. Bien que nous fassions preuve d’une grande réactivité depuis le début de la pandémie, présenter un spectacle au public demande du temps de préparation pour les équipes technique et administrative, comme pour les équipes artistiques. Nous attendons maintenant une réponse claire de la part du gouvernement afin de savoir si nous pourrons rouvrir dès la rentrée du mois de janvier. Nous vous tiendrons informé.e.s dans les prochains jours. Marc Lainé et l’équipe de la Comédie de Valence. .----------------------------------------------------- Clément Poirée, directeur du Théâtre de la Tempête (Cartoucherie) "Resituer notre colère... " Cher public, Nous ne pourrons donc pas vous retrouver dans l’immédiat, ni même prendre date sans craindre de faire faux bond. Cette situation est profondément injuste. Elle relève d’une inégalité de traitement devant la loi. Les commerces ont rouvert leurs portes. Pourquoi pas les lieux artistiques ? Pourtant, nous respectons scrupuleusement les normes sanitaires : distanciation, port du masque, désinfection, aération. Je doute fort qu’une représentation journalière réunissant un nombre limité de spectateurs regardant en silence, dans la même direction, soit plus dangereuse que le flux ininterrompu de consommateurs dans un centre commercial tout au long d’une journée par exemple. Les lieux de cultes eux aussi ont pu rouvrir. Ce choix injuste est incompréhensible, malheureusement il n’est pas incohérent. Il s’inscrit sur une échelle de valeur nouvelle, édictée sans égards pour les principes républicains. On y hiérarchise les activités en fonction de leur utilité : être essentiel ou ne pas être. Au bas de cette échelle, on retrouve pêle-mêle les arts, la convivialité et la jeunesse estudiantine. Faisons l’expérience, fort difficile en ces temps d’épidémie bien réelle et ravageuse, d’oublier un instant les circonstances. Que dire du tableau que nous offrent les orientations politiques de ces derniers mois ? Une société en état d’urgence prolongé qui restreint massivement les libertés, gangrénée par la violence d’état, se détournant des arts et de la jeunesse, proposant à l’un de l’argent et des larmes de crocodiles, à l’autre, des psychiatres. Est-ce incohérent ? Toute ressemblance avec des régimes ayant existé est, soyez-en sûrs, fortuite. Il ne s’agit pas ici de parler politique politicienne mais bien de resituer notre colère qui dépasse l’inquiétude légitime que nous ressentons pour le vivier bouillonnant des compagnies indépendantes qui sont la richesse, la diversité et le garant de la liberté de notre pratique aujourd’hui gravement fragilisée. Ces compagnies se trouvent dans l’impossibilité de jouer et par là même de diffuser leur spectacle, et bien souvent aussi, d’amorcer leur création future. Cela signifie qu’elles subiront les conséquences des fermetures sur les deux, trois voire quatre années à venir. Combien d’entre elles seront encore debout alors ? Cette période est dure pour tous et nous pensons à vous qui êtes privés de votre activité artistique de spectateurs. Elle est aussi éclairante, et nous décille : l’art est toujours intempestif, il n’est pas socialement utile – et d’ailleurs utile à qui ? à quoi ? Il est le lieu du divertissement, du doute, du paradoxe. Les temps sont graves, le théâtre ne l’est pas ; il est fondamentalement jeu et légèreté. Nous revendiquons cette fonction même : désordonner joyeusement notre représentation du monde. C’est avec ces armes que nous attendons la réouverture. Nous respecterons les règles sanitaires et le calendrier imposé, bien entendu, mais nous ne respecterons en rien cette vision du monde qui ne sait plus espérer en son propre avenir. Clément Poirée et l’équipe du Théâtre de la Tempête. --------------------------------------------------------------------------- Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, Le Monfort, Paris Revenons sur votre allocution, Monsieur Castex, tout en sachant que vous avez pris votre décision à la hâte dans l’après-midi du 11 décembre - ce qui prouve encore une fois le peu de considération que vous nous portez. Dans un premier temps, vous rassurez les français en prenant une décision qui vous semble sage : laisser nos lieux fermés en raison des chiffres de contamination en hausse. Pas d’objection : nous suivons scrupuleusement l’actualité, nous sommes d’accord avec vous, un objectif sur deux n’a pas été atteint, la barre des 5 000 contaminations. Vous évoquez une réouverture dans 3 semaines, ce qui n’est pas complètement contestable au regard de ces chiffres, nous en convenons. La décision est douloureuse déstabilisante, difficile à accepter. Nous nous sommes tous battus pour offrir une fin d’année plus réjouissante et moins anxiogène aux spectateurs. Les équipes artistiques et techniques avaient déjà réintégré nos salles, nous étions tous prêts ! Mais nous vous suivons, il faut que cette pandémie disparaisse au plus vite. Dans un second temps, vous employez ces mots « revoyure le 7 janvier ». Ce qui nous laisse perplexes. Que voulez-vous nous dire exactement ? Vos éléments de langage ne sont pas très clairs. Le 20 janvier est aussi évoqué. Ouvrons-nous donc dans 3 semaines, ou encore plus tard ? Alors que vous disparaissez des écrans, nous nous empressons de joindre l’Elysée qui nous précise qu’une réouverture est seulement « probable » à partir du 20 janvier, soit presque 7 semaines plus tard … Coup de massue. La colère nous envahit. Si, depuis le début de la crise sanitaire, le milieu culturel s’est adapté à toutes vos injonctions et a respecté toutes les mesures à la lettre, pour la première fois, nous réagissons et faisons entendre notre voix : trop, c’est trop ! Arrêtez de nous infantiliser, de nous mépriser. Vos mensonges sont inadmissibles et portent atteinte à la crédibilité de la parole publique. Ayez au moins l’honnêteté d’assumer votre position : en l’occurrence, celle d’avoir fait un choix politique (et certainement pas sanitaire). Assumez les contradictions flagrantes qui sautent aux yeux de tous : rouvrir les lieux de culte (à croire que nous ne sommes plus dans un pays laïque ?), les grandes enseignes commerciales, laisser les gens s’entasser dans les transports pour travailler et consommer … mais taxer la culture de « non essentielle » à la nation et lui faire quasiment porter la responsabilité de la crise sanitaire. Chercher à nouveau à nous calmer avec des aides financières publiques, pour faire face à des salles closes ne suffit pas (nous vous laissons imaginer la souffrance de notre équipe permanente qui alterne entre chômage partiel et travail en urgence pour l’ouverture tant attendue de mi-décembre). C’est le sens même de nos métiers, nourri par la passion et le lien avec les spectateurs et les artistes, que nous sommes en train de perdre, Monsieur Castex. Et il faut bien l’avouer, la charge de travail va fatalement se réduire dans les mois à venir si cela continue ainsi … Vous avancez trois arguments : - Le premier : le risque majeur d’attraper le covid dans nos salles. Celui-ci est réfuté par de grands médecins sur toutes les antennes, qui constatent la rigueur des protocoles sanitaires mis en place par les lieux culturels pour accueillir le public. Il semblerait que le corps médical soit écouté quand cela vous arrange … - Le deuxième : ce n’est en fait pas nos salles elles-mêmes qui sont le danger (puisque qu’aucun foyer ne s’y est déclenché) mais le « flux » de personnes qu’elles occasionnent. C’est peut-être la seule chose que nous apprécions encore dans votre gouvernance, votre sens de l’humour malgré vous ! « Je vous invite à vivre un flux extraordinaire ! Les Galeries Lafayette, Métro Opéra entre 14h et 17h un samedi après-midi de décembre. C’est la libération, le bonheur. Le covid a disparu dans cet arrondissement chic de Paris. Nous déambulons dans les allées – jeunes, moins jeunes voire très âgés, le masque dans le cou. Il faut dire qu’il fait très chaud et puis ça donne un certain style ! On se regarde de nouveau, on se sourit, on est heureux, les vêtements s'entassent dans les cabines d’essayage. Au vu de la situation et pour être aussi nombreux, c’est certain, nous sommes en sécurité maximale. Concernant l’ascenseur qui mène au parking, c’est un futur gag pour grand humoriste : nous sommes entre 10 et 12 personnes tassées, les sacs pleins les bras, les enfants ne portent pas de masque et hurlent après avoir déambulé plusieurs heures au milieu de cette foule compacte, le visage écrasé sur les parois de l’ascenseur jamais désinfecté et qui fait le manège du 1er au 5e sous-sol depuis 9h du matin … C’est effectivement extraordinaire de vivre ces moments qui nous manquaient tant. » - Enfin, le troisième : rester fermé en décembre, pour mieux ouvrir en janvier. Soit une parfaite contradiction avec vos discours sur les fêtes de fin d’année qui feront presque inévitablement remonter le niveau des contaminations. Alors s’il vous plaît, cessez de nous décrédibiliser face aux français et à nos spectateurs, qui continuent à nous soutenir. Nous sommes respectueux de la République, responsables, nous avons su protéger nos maisons, nos équipes permanentes, le public, les artistes et toute la chaîne de nos différents corps de métiers, costumier.e.s, régisseu.ses.rs, ingénieur.e.s son et lumière... et toutes les professions invisibles. Les protocoles sanitaires que vous nous avez imposés ont tous été respectés et nous n’avons demandé aucun traitement de faveur. Nous ne sommes pas dans le complotisme ou toute autre forme de déni face à cette terrible crise sanitaire. Mais ne nous incitez pas trop à être désobéissants. Cette décision est absurde et injuste. Nous serons donc fermés car nous ne sommes pas un secteur assez fiable et nous ouvrirons au mieux le 20 janvier (peu probable), ou peut-être en février, au pire après les élections présidentielles en 2022 ! “ Laurence de Magalhaes, Stéphane Ricordel et toute l'équipe du Monfort Théâtre

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 17, 2020 5:36 AM

|

Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama 16/12/2020 La vibration unique d’une salle remplie, les échanges d’émotions intenses avec les spectateurs, le don de soi, ce que l’on reçoit : le comédien Denis Podalydès comme l’actrice-chanteuse Ludmilla Dabo sont dans les starting-blocks pour retrouver la scène. Dès que possible. Sentir l’ombre peuplée d’âmes vibrantes, respirer ensemble, deviner les sourires ou entendre l’émotion sourdre dans le silence… Autant de sensations précieuses que les acteurs désirent ardemment retrouver. Joie la plus grande de leur métier, sans doute, que cette relation avec le public — instinctive et viscérale, propre à leur art si vivant. Mais pourtant déséquilibrée. Car si l’un avance sur scène à visage découvert, l’autre se niche avec volupté dans l’obscurité. Comment les comédiens envisageaient-ils la fête des retrouvailles ? Denis Podalydès, 57 ans, acteur phare de la Comédie-Française, polymorphe et suractif (il a tourné dans quatre films, dont ceux d’Arnaud Desplechin et des frères Foenkinos, depuis la fin du premier confinement), n’est pas remonté sur les planches depuis mars dernier. Alors le 505e sociétaire du Français est impatient. Lui qui s’apprêtait à endosser avec délices la chasuble des médecins de Molière pour la reprise du Malade imaginaire dans la mise en scène de Claude Stratz. “Soliste sur scène, on est comme sur une île déserte, étrangement si proche et si loin du public. On a plus de mal à déterminer si le silence de celui-ci est soutien ou condamnation.” Denis Podalydès Sa « première » aurait dû avoir lieu le 25 décembre, salle Richelieu. Une date festive envisagée avec bonheur mais pas sans trac, même s’il comptait en savourer tous les instants : « Les grands rôles comiques de Molière se jouent avec la conscience du public et ce rapport direct est si fort que les spectateurs sont des partenaires : les rieurs deviennent des acteurs malgré eux. Comme je n’ai jamais vécu de période si longue sans fouler la scène, je me sens un peu rouillé. Or les rôles de Purgon et de Diafoirus demandent un engagement précis et rythmé. » La difficulté de se projeter dans l’avenir Le comédien avoue pourtant un « trac encore plus grand » à l’idée de créer début 2021, aux Bouffes du Nord à Paris, La Disparition du paysage, monologue écrit par le romancier Jean-Philippe Toussaint et mis en scène par Aurélien Bory : « Il n’y aura pas de troupe pour se sentir secouru, le cas échéant. Soliste sur scène, on est comme sur une île déserte, étrangement si proche et si loin du public. On a plus de mal à déterminer si le silence de celui-ci est soutien ou condamnation. » Il travaille son futur solo sans trop oser se projeter dans l’avenir. « Par superstition » : il avoue avoir été tellement « douché » par les arrêts et reprises successifs. Mais, à cette joie des retrouvailles, même teintée d’angoisse, il ne renoncerait… « pour rien au monde » ! “Nous, artistes de la scène, sommes le miroir déformant dans lequel les spectateurs aiment se regarder. Et nous-mêmes, sans lui, ne sommes rien !” Ludmilla Dabo On sent la même fébrilité chez Ludmilla Dabo. Actrice-chanteuse surdouée de 34 ans et meneuse de revue d’Une femme se déplace — comédie musicale concoctée par le metteur en scène David Lescot —, elle fut stoppée net dans son élan, à la mi-octobre, en pleine tournée. D’autant plus « fauchée en plein champ » qu’elle a ensuite attrapé le Covid-19 et s’est recluse longtemps, par précaution. La perspective de reprendre le spectacle est pour elle une « libération et une immense joie ». Partagées par une équipe de techniciens et d’interprètes (une quinzaine) qui n’attend que ça « pour finir avec grâce une année bouleversante ». Car il y est question d’une femme qui réinvente sa vie : « L’héroïne cherche dans son passé à quels endroits elle aurait manqué de légèreté ou d’autodérision pour envisager son existence avec moins de pression. Une dynamique idéale, au moment où il s’agit d’interroger nos manières de vivre ! Le public sort en fredonnant et j’ai hâte de lui offrir cela à nouveau. Nous, artistes de la scène, sommes le miroir déformant dans lequel les spectateurs aiment se regarder. Et nous-mêmes, sans lui, ne sommes rien ! » Emmanuelle Bouchez - Télérama Légende photo : L’actrice-chanteuse Ludmilla Dabo rêve de repartir en tournée pour défendre la comédie musicale de David Lescot, Une femme se déplace. Photo Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 16, 2020 1:31 PM

|

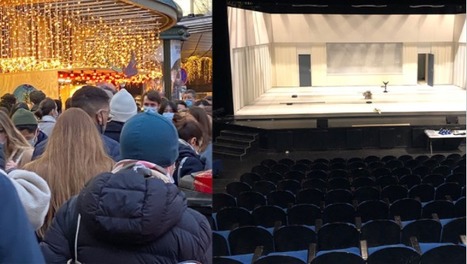

Par Louisa Benchabane dans Le Monde 16/12/2020 Le personnel des théâtres a travaillé « sans relâche » pendant le second confinement pour préparer la réouverture à l’origine prévue le 15 décembre. Mais l’annonce de la prolongation de la fermeture a plongé leurs salariés dans une profonde détresse. Gérant de La Boîte à Rire, un petit théâtre lillois de comédie, Sébastien Martinez ne cesse de compter les pertes. Plein d’optimisme à l’annonce d’une réouverture probable le 15 décembre lors de l’allocution d’Emmanuel Macron sur les modalités du déconfinement, il avait rallumé les projecteurs de la salle, qui compte 39 places, pour accueillir son futur public. Les tracts et les affiches des représentations à venir, fraîchement sorties des rotatives d’une imprimerie du Nord, n’attendaient qu’à être distribuées pour attirer les spectateurs pendant la période des fêtes de fin d’année. « Mais elles ne serviront plus jamais », déplore Sébastien Martinez, qui les a rangées comme un triste souvenir. Son enthousiasme a été freiné jeudi 10 décembre, lorsque le premier ministre Jean Castex a annoncé que les lieux culturels garderaient finalement portes closes, au moins jusqu’au 7 janvier. Face à la persistance de l’épidémie et au risque d’une nouvelle flambée du nombre de contaminations lors des fêtes de fin d’année, l’exécutif veut « éviter d’accroître les flux, les concentrations, les brassages de public », a justifié Roselyne Bachelot, la ministre de la culture. L’annonce a provoqué la colère et la frustration du monde de la culture, qui pointe le contraste frappant avec les grandes surfaces et boutiques, qui accueillent de nouveau leurs clients depuis le 28 novembre. Les professionnels et syndicats du secteur dénoncent « une mise à mort » et réclament la réouverture de tous les lieux culturels, faisant valoir la mise en place d’un protocole sanitaire strict auprès de la ministre. Lire notre analyse : La fermeture prolongée des lieux culturels, inéquitable et inquiétante Etre prêts à « tout annuler » du jour au lendemain Pour appeler le gouvernement à l’aide, la CGT-Spectacle a organisé mardi plusieurs rassemblements dans toute la France. A Paris, quelque 3 500 professionnels du monde de la culture ont manifesté sur les marches de l’Opéra Bastille, puis plusieurs dizaines d’entre eux devant le théâtre de l’Atelier à Montmartre. Parmi eux, nombreux étaient ceux qui se disaient déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu’à la réouverture des lieux culturels. Syndicats et artistes ont annoncé saisir le Conseil d’Etat, via un « référé liberté », une procédure d’urgence. Car tous sont allés jusqu’à l’épuisement pour préparer la réouverture le 15 décembre dans le respect des normes sanitaires. En vain. Récit : A Lyon et Villeurbanne, les élus réclament la réouverture des lieux culturels dès le 15 décembre Au milieu de la foule parisienne, à Bastille ce mardi, François Lecour brandit une pancarte bleue, aux couleurs de la scène nationale de l’Essonne dont il est secrétaire général : « la ministre de la culture nous avait envoyé tous les signaux pour que l’on puisse rouvrir, alors on s’est attelé à la tâche pour pouvoir travailler pendant la période des fêtes », s’indigne-t-il. Pendant le confinement, malgré la fermeture au public, le théâtre public est resté ouvert aux salariés. De la billetterie à la technique, toutes les équipes étaient sur le pont pour continuer d’informer les clients en vue de l’ouverture. Une cadence de travail « plus intense » qu’à l’accoutumée, décrit Mariame Diop, chargée de production au sein de la même structure. Chaque jour, elle emprunte les transports bondés pour se rendre dans les locaux du théâtre vide. Dans sa boîte mail, une cinquantaine de messages quotidiens, tous urgents, venant d’artistes et de compagnies. « Il faut que je confirme des contrats et que je sois prête être à tout annuler dans la foulée, explique Mme Diop. On ne s’ennuie jamais. » Désormais rodée aux procédures d’annulation, elle a pris l’habitude de rédiger les contrats et leurs avenants en même temps. « On écoute, on rassure aussi et on met un point d’honneur à payer les artistes pour les commandes passées », souligne-t-elle. Un financement plus facile pour les théâtres subventionnés, « moins soumis au risque de fermeture », confie François Lacour. Car les annulations ou reports de spectacles, qui n’ont fait que s’enchaîner, vont de pair avec le remboursement de la clientèle et pèsent sur le budget des théâtres. « Notre quotidien était de faire et de défaire : on vendait le spectacle aux clients, puis on devait les rappeler pour annuler quelques jours plus tard », explique Maxime Bailly, employé à la billetterie du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Pour maintenir un lien avec le public, plusieurs salles subventionnées ont organisé des représentations et des lectures consultables sur Internet, une mission supplémentaire pour les équipes techniques en charge de la scénographie. « On avait sûrement deux fois plus de choses à faire qu’avant, entre la mise en œuvre d’un protocole draconien dans la salle, la captation des spectacles et leur diffusion », décrit le directeur technique de la scène nationale de l’Essonne, Jean-Louis Martineau, pour qui les représentations enregistrées à huis clos sont une première en 25 ans de carrière. La valse de l’incertitude Le directeur du Théâtre Firmin-Gémier-La Piscine d’Antony et de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) navigue lui aussi à vue. Depuis un mois, Marc Jeancourt et son équipe visaient une réouverture en décembre. La programmation n’a cessé d’être bouleversée. « Les trois quarts de nos projets, sur lesquels nous avons abouti pendant le confinement, tombent à l’eau. Maintenant, nous devons arbitrer entre les reporter tous à la saison prochaine, ou bien attendre une décision claire. » L’incertitude, jusqu’ici diluée dans « beaucoup d’espoir », a refait surface chez le directeur, attristé par la grande précarité qui s’installe dans le paysage artistique. C’est avec impuissance qu’il observe le départ d’une compagnie de cirque, dont il avait réservé les services un an plus tôt. La troupe du collectif Baraka a installé son chapiteau le mardi 8 décembre à Antony, où elle devait donner ses premières représentations une semaine plus tard. « On était impatients de retrouver la scène et le public », témoigne Olivier Pasquet, l’un des artistes du spectacle qui avait été adapté afin de répondre aux normes sanitaires. « Défaire le chapiteau sans y avoir vu de spectacle, c’est une première. On ne voit même pas le fruit de notre travail », déplore Hakim Galie, régisseur du théâtre, agacé par la volte-face de l’exécutif. D’ordinaire, le stress et la fatigue que génère l’installation se dissipent dès que les comédiens foulent la scène et que le public les acclame. « On s’était activé juste pour pouvoir revivre cette adrénaline qui nous manquait », insiste le régisseur. « On a encore six mois de trésorerie » D’autres, comme Jean-Marc Dumontet, directeur de théâtres prestigieux comme le Point-Virgule ou le théâtre Antoine à Paris, n’ont même pas imaginé rouvrir, dissuadés par les pertes financières qu’une telle décision pouvait entraîner en cas de revirement. M. Dumontet garde les yeux rivés sur les chiffres de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Des chiffres qui le guident dans toutes ses décisions. Pour lui, « le 15 décembre était une illusion ». « Pour que l’on retrouve notre public, il faut que l’épidémie soit derrière nous », ajoute-il. Un report qui n’assombrit pas les perspectives de cette grosse machine dont la trésorerie permet de passer sans trop craindre la tempête. M. Dumontet annonce mettre à profit la période pour découvrir de nouvelles pièces et artistes qui pourront fouler ses planches une fois l’épidémie passée, tout en suspendant plusieurs répétitions. « C’est illusoire et vain d’avancer un travail si on ne sait pas quand on va le délivrer », estime M. Dumontet, prudent dans ses dépenses. Le directeur a confiance en son public d’habitués, qui « reviendra » lorsque les portes rouvriront. Un optimisme déjà entamé dans les plus petits théâtres qui, eux, craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Lors du premier confinement, La Boîte à Rire a frôlé la faillite avant de se relever grâce au soutien de son public, qui s’est mobilisé autour d’une cagnotte solidaire. « On a encore six mois de trésorerie devant nous grâce à eux, aux comédiens professionnels qui ont fait don de leur cachet en juin et aux aides de l’Etat, mais on n’attend que la réouverture, c’est insoutenable de ne pas pouvoir jouer », signale Sébastien Martinez. Pour tenter de calmer la grogne, le premier ministre a confirmé qu’une « rallonge de 35 millions d’euros » serait accordée au secteur de la culture. Mais comme la scène lilloise, de nombreux lieux de spectacle plaident surtout pour une réouverture au plus vite, avant qu’une nouvelle vague de Covid-19 vienne balayer encore fois leurs efforts et fasse vaciller ce secteur déjà dans la tourmente. Louisa Benchabane Légende photo : Les professionnels de la culture ont manifesté, mardi 15 décembre, pour protester contre le report de la réouverture des salles de spectacle. THOMAS COEX / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 17, 2020 5:29 PM

|

par Véronique Hotte dans son blog Hottello 15/12/2020

Giordano Bruno, Le Souper des Cendres, adaptation et mise en scène de Laurent Vacher, à partir des textes de Giordano Bruno et des minutes de son procès.

Giordano Bruno, Le Souper des Cendres, adaptation et mise en scène de Laurent Vacher, à partir des textes de Giordano Bruno et des minutes de son procès. Musiques de Clément Landais, à la contrebasse. Avec Benoit Di Marco.

Dès la fin du XVI è siècle, porté par une intuition inouïe, Giordano Bruno (1548-1600) affirme avec détermination ce sur quoi étudient encore et toujours actuellement les astronomes contemporains : « un nombre infini de soleils existent, un nombre infini de terres tournent autour de ces soleils, des êtres vivants habitent ces mondes… ».

La Terre n’est plus le centre du monde et, dans le cosmos, l’homme sort enfin de l’ombre pour voir les étoiles – la lumière. L’écriture du Souper des Cendres, raconte Laurent Vacher, s’immisce dans la philosophie et l’histoire des sciences, de l’astronomie et des religions, afin de comprendre l’époque, les idées qui la traversent et la violence de l’Eglise.

Le génial novateur de la pensée est répudié par sa hiérarchie; il part en exil à Genève, Toulouse, Paris et Londres, avant de se réfugier en Allemagne, pour revenir enfin en Italie, à Venise, où il est arrêté par l’Inquisition et transféré à Rome où se tient son procès.

Il ne consent pas au choix alternatif que lui tend l’Eglise, celle de l’abjuration, une trahison. Le Nolain – originaire de Nola – ne s’y résoudra jamais, tentant inlassablement d’attirer ses détracteurs sur le terrain objectif de la science, en vain, jusqu’au bûcher de l’Inquisition :

« J’aspire sans varier, sans me lasser, au but de ma carrière.

Je sens mes souffrances, mais les méprise, je ne recule point Devant le trépas et mon coeur ne se soumettra à nul mortel. » écrit-il.

Prêtre rebelle, visionnaire et philosophe, réformateur et insoumis, Giordano Bruno s’accroche à ses convictions « révolutionnaires », quand bien même celles-ci bafouent le dogme de l’époque, une posture impensable pour l’Eglise qui chasse les « hérétiques ».

Le Souper des Cendres s’impose comme un plaidoyer contre l’intolérance et l’obscurantisme, faisant le récit d’une pensée révoltée, qui propulse en même temps un homme à la découverte du monde dans une Europe en pleine guerre de religions.

En 2002, le metteur en scène Laurent Vacher avait créé Des Signes des temps, spectacle déambulatoire sur Giordano Bruno déjà; le Nolain était en errance à travers l’Europe. La nouvelle création offre un point de vue autre, depuis la cellule du condamné, l’impasse à laquelle il est réduit par les tenants du dogme, et prenant la décision de ne rien abjurer.

Arrêté en 1592, il passe huit ans en prison, avant d’être placé dans sa cellule romaine ultime, le 8 février, dans laquelle il « voit » mentalement sa défense, à partir de son seul raisonnement et de la science. Le 17 février 1600, il est livré au bûcher de l’Inquisition, une planche de bois clouée sur la langue pour avoir proféré ce qui ne saurait être pensé : la Terre n’est plus un centre mais une planète appartenant à un système, une planète douée d’une force interne, relative à son évolution dans l’infini, tournant à la fois sur elle-même et tournant autour du soleil, d’où le cycle régulier des saisons selon les positions.

Une cellule monastique de dépouillement et d’austérité impose l’ombre tandis que la lumière – métaphore de la cosmologie – perce l’obscurité, donnant à voir la vie mouvante.

Incarné par le comédien Benoit Di Marco – à la fois figure réfléchie et emportée, en même temps que convaincue de la force existentielle de ses propos émancipateurs -, le philosophe et scientifique vit une libération, un sentiment d’ivresse face au vide vaincu.

La dernière journée au fond de sa cellule est vécue par le condamné à la façon d’un combat dont l’arme est le verbe : il a écrit son oeuvre en moins de dix ans (1582-1591).

Une écriture précise et vivante qui met à mal le mensonge et l’ignorance, usant d’images poétiques, parfois crues qui désignent ainsi, comme des ânes, ses ennemis incapables de toute réflexion objective hors du carcan de la religion. Des animaux qu’il ne méprise pas pourtant : il est né non loin de Naples, à Nola, au pied du Vésuve, d’où le feu qui l’élance.

L’élaboration de son discours ultime suit les mouvements d’une pensée entre doutes et tempêtes, un discours mental construit sans papier ni crayon, depuis « l’art de la mémoire », discipline dont il est exemplaire, sachant par coeur maints longs textes érudits.

Mouvements d’humeur et caractère emporté, impétueux et haussant aisément le ton, le discoureur suit un raisonnement courageux et frondeur qui ne peut que forcer l’admiration.

Au côté du comédien pris par les pleins et les déliés d’une pensée articulée dans le temps même où elle s’énonce, résonne la contrebasse du musicien Clément Landais. La capacité d’expression humaine de l’instrument – fantaisie et gravité – prolonge la fluidité des propos, telle une entrée en résonance et en écho avec l’infini en question. La musique et ses vibrations semblent faire physiquement partie de la compréhension de l’univers.

Mystère, vie bouleversée et résistance, la mélodie mène à une autre plus sentie – l’univers infini qui brise le dogme et accorde la liberté à une pensée et à une réflexion autonomes.

« Six planètes ont été placées par Ptolémée autour de la terre, plus le soleil et la lune, puis la sphère des étoiles fixes. Chaque planète a été placée et ordonnée comme une partition parfaite où chaque note semble être à sa place », rapporte Laurent Vacher.

Un spectacle grave et lumineux, vif et tonique, infiniment poétique et politique, qui stimule naturellement, de façon implicite, la perspective urgente de sauvegarde de notre planète.

Véronique Hotte

Spectacle vu le 14 décembre à La Reine blanche, scène des Arts et des Sciences, 2 bis passage Ruelle 75018 Paris. En tournée en 2021…

Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 13, 2020 3:00 PM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde le 13/12/2020 Les confinements et les couvre-feux dus à la pandémie en 2020 poussent les lieux à s’interroger sur l’amplitude de leur ouverture au public.

Les théâtres resteront portes closes au moins jusqu’au 7 janvier 2021. Ils avaient espéré rouvrir le 15 décembre, mais leur espoir a été douché par les mauvais chiffres de l’épidémie de Covid-19 qui ont poussé le gouvernement à maintenir la fermeture des lieux culturels. En réalité, pour bon nombre de théâtres subventionnés, ces trois nouvelles semaines d’arrêt ne correspondent qu’à une semaine sans lever de rideau pour le public. En effet, l’immense majorité des centres dramatiques nationaux (CDN) et une très grande partie des scènes nationales allaient, quoi qu’il en soit, être fermés pendant les vacances scolaires, comme c’est le cas chaque année. Les deux confinements de 2020, qui ont contraint les lieux à réorganiser sans cesse leurs programmations, n’avaient pas pour autant modifié le calendrier traditionnel de fermeture. Mais la crise liée au Covid-19 pousse les lieux à s’interroger sur l’amplitude de leur ouverture au public. « Les vacances scolaires sont très souvent des moments de créations et de résidences d’artistes. Pour cette fin d’année, il y avait peu de changement de planning de représentations, uniquement quelques ajustements qui permettaient de profiter de cette fenêtre entre le 15 et 22 décembre avant la reprise, qui était prévue autour du 6 ou 12 janvier », constate-t-on à l’Association des centres dramatiques nationaux après un sondage auprès des trente-huit centres répartis sur le territoire. En dehors de celui de Vire (Calvados), qui prévoyait de maintenir la deuxième édition de son festival Les Feux de Vire, du 26 au 28 décembre, seul le CDN de Nice devait rester ouvert jusqu’au 31 décembre. « Ce n’était pas une habitude ici, explique Muriel Mayette-Holtz, à la tête du Théâtre national de Nice depuis novembre 2019. Mais on a tellement enchaîné de difficultés que des liens de solidarité ce sont créés, et cela avait été facilement accepté par l’équipe. » « Pas le moment de tout bousculer » Au CDN de Normandie-Rouen, la question d’ouvrir pendant les vacances de fin d’année « ne s’est pas posée », assure son directeur, David Bobée. « JoeyStarr va venir répéter comme c’était prévu. Le personnel permanent du théâtre est très perturbé, a besoin de repos. Ce n’était pas possible de les mobiliser à nouveau pour tout chambouler sur des calendriers pensés depuis un an. Il ne fallait pas ajouter de la crise à la crise », estime le metteur en scène. A Toulon, Charles Berling, directeur de la scène nationale Châteauvallon-Liberté, a interrogé ses administrateurs sur la possibilité d’un prolongement de la programmation pendant les fêtes. « J’avais obtenu une ouverture jusqu’au 20 au lieu du 18 décembre, mais pas au-delà. Les gens sont tendus, fatigués, ce n’était pas le moment de tout bousculer, argumente-t-il. Les équipes ont été très mobilisées pour faire et défaire la billetterie. J’ai pesé le pour et le contre et ne voulais pas rouvrir à tout prix. Je préférais me battre pour la motivation de l’équipe plutôt que pour ces dix jours. » Sans compter que les théâtres publics « se heurtent aussi au droit du travail », ajoute le comédien, les congés et RTT étant pris pendant les vacances scolaires. « Pourquoi ne pas ouvrir pendant les vacances, lorsque le public est davantage disponible ? C’est une bonne question, reconnaît Frédéric Maurin, coprésident du Syndicat national des scènes publiques. Même si c’est compliqué pour les équipes, le service public des arts et de la culture se doit de remplir au mieux sa mission. » A la faveur de la crise engendrée par le Covid-19, « de plus en plus d’opérateurs s’interrogent sur le rythme de nos maisons, et notamment sur les fermetures pendant les congés scolaires, poursuit M. Maurin. Mais cela a des conséquences en termes de budget et de ressources humaines ». Déjà, à l’issue du premier confinement, peu de lieux avaient ouvert pendant l’été. Néanmoins, un peu comme s’est posée la question de l’ouverture des bibliothèques le dimanche, le débat est désormais ouvert sur l’étendue du calendrier des théâtres publics. « A situation nouvelle, réponses nouvelles » Interrogez Emmanuel Demarcy-Mota sur l’ouverture des théâtres pendant les vacances scolaires et vous ne l’arrêtez plus. « La crise est un révélateur et un accélérateur des carences du système, insiste le directeur du Théâtre de la Ville, à Paris. Il est indispensable de travailler aux modifications structurelles de nos institutions dans le temps présent, car cela permettra de construire le temps d’après. A situation nouvelle, il faut des réponses nouvelles. » Au Théâtre de la Ville, qui a fait le choix de rester ouvert cet été et avait prévu plusieurs spectacles pendant les fêtes pour tous les âges, « les priorités ont été réarbitrées dans une démarche de solidarité avec les artistes, défend Emmanuel Demarcy-Mota. Nous avons utilisé une partie du budget que nous consacrons habituellement à la communication, aux pots de première et aux voyages à l’étranger pour découvrir de nouveaux artistes – bref, tout ce qui a été stoppé à cause du Covid –, pour soutenir les intermittents ». Au CDN de Nice, des propositions ont aussi été faites aux spectateurs pendant tout l’été en extérieur. Et deux spectacles auraient dû se jouer jusqu’au 31 décembre : du théâtre avec Chat en poche, de Georges Feydeau, et de la magie avec Larsene magie. « Du fait de la situation, on avait densifié notre calendrier. L’équipe avait conscience qu’on jouait notre avenir en faisant cela, il y avait une grosse envie de rester vivant, sinon on avait l’impression de ne pas être nécessaire », souligne Muriel Mayette-Holtz, pour laquelle « il est logique de jouer pendant les fêtes ». Mais, reconnaît-elle, « c’est grâce à la présence d’une troupe sur place et parce que c’est moi qui fais la mise en scène du Feydeau qu’on a pu réagir très vite ». Emmanuel Demarcy-Mota en est persuadé, « l’année 2020 restera comme un pli dans l’histoire. On ne peut pas en ressortir à l’identique en reprenant les pratiques d’avant. Nos institutions, notre système doivent avoir l’humilité de se réinventer ». De cette crise sans précédent, qui va entraîner un fort embouteillage avec les spectacles reportés sur la saison 2021-2022, émergeront de nouvelles questions. Et Frédéric Maurin de lister tout ce qui pourrait sortir de « positif » de cet annus horribilis : « Il faut réinterroger notre rythme de travail, se questionner sur la possibilité de semestrialiser nos programmations, ouvrir davantage nos séances à un public occasionnel, de non-abonnés, et inventer de nouvelles propositions artistiques, notamment dans les espaces publics. »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 12, 2020 7:39 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 8 décembre 2020 La Tempête de William Shakespeare, nouvelle traduction et adaptation de Clément Camar-Mercier, mise en scène de Sandrine Anglade.

La Tempête de Shakespeare, avant-dernière pièce avant Henri VIII, jouée à la cour de Jacques Ier en 1611, est une comédie-féérie tragi-comique et pastorale publiée en 1623. L’époque est à la découverte du globe par la mer, à la recherche philosophique et à la littérature de la Renaissance, le monde des modernes se superposant à celui des anciens. Exilé sur son île depuis douze ans avec sa fille Miranda, Prospéro, duc de Milan et magicien, déclenche une tempête, conduisant un bateau au naufrage. A son bord, Antonio, frère de Prospéro qui a usurpé son pouvoir, Alonso, roi de Naples, et Ferdinand, fils de ce dernier, et d’autres hommes honnêtes ou plus douteux mêlant sérieux et comédie. La magie du conte se mêle à la critique des excès et des mensonges, en appelant aux valeurs de tolérance et de compassion. Les humains s’acheminent vers la vertu, le salut et la mort finale à travers les obstacles et les péripéties de la vie : « (…) nous sommes de l’étoffe/ Dont les rêves sont faits, et notre vie/ Infime est entourée par un sommeil. » L’île de Prospéro est un théâtre dans le théâtre, le lieu de l’illusion extrême, car metteur en scène et manipulateur, il crée sa comédie sur le plateau avec l’aristocratie et le peuple. Une île à la fois allégorique et poétique et théâtre du monde – vents violents et tempêtes. Dans cet exil, près de ses livres, le magicien a acquis maturité et sagesse. Lucide sur son erreur – le goût de l’étude l’ayant conduit à délaisser le gouvernement de Milan au profit de son frère -, il pardonne à ses anciens ennemis qui avaient su mal négocier cette faute. Indépendant et puissant grâce à la « prescience » de sa magie, Prospéro préfère démissionner pour se fier davantage aux autres, préférant un chemin moral et existentiel. Sandrine Anglade fait naviguer le spectacle sous le pavillon d’un imaginaire heureux et festif, grâce aux soins du scénographe Mathias Baudry, avec Caty Olive aux lumières, un jeu onirique d’apparitions et de disparitions soutenu par les musiciens Nina Petit à l’accordéon et Benoît Segui aux guitares, visitant les baroques Johnson, Purcell… , et chœurs et voix solistes sous la baguette du chef de chant, Nicola Takov.. Quand gronde la tempête, les voiles se hissent – parois de plastique transparent qui jouent des éclairs et de la foudre menaçante, illuminant ou bien assombrissant un ciel indistinct. Théo Cardoso est à la création sonore, et le public est comme embarqué sur le pont, au milieu des grondements du tonnerre. Et à la baguette de la direction des vents, l’orchestrateur Prospéro, incarné avec recul et sérénité amusée, par Serge Nicolaï. Le magicien sourit à la présence de sa fille Miranda à ses côtés, père admiratif d’une jeune beauté qu’il veut conduire sur les chemins du monde et de la rencontre des autres. Marie Oppert est une Miranda ravissante, à la fois comédienne et chanteuse lyrique. Le père – narrateur et commentateur – et la fille forment un duo inattendu et convaincant. De plus, métamorphosée en clown, Marie Appert interprète également le bon Gonzalo, débarqué du bateau, dont les paroles sont pleines d’humour et de raison. Les costumes significatifs reviennent à Cindy Lombardi. L’autre figure de modération est Ariel au service de Prospéro, qui aimerait s’en affranchir, comme promis. La facétieuse Sarah-Jane Sauvegrain est un esprit sincère et libre. Elle chante avec talent et assiste à l’action, moqueuse et tranquille, dans les coulisses de scène, quand elle n’est pas opportunément sur le plateau, juchée sur des talons brillants. Figure négative, associée au mal, Caliban est réduit en esclavage par le maître de l’île. Condamné à travailler, il grogne, se plaint, ramasse du bois, plie les voiles du navire. Damien Houssier compose la voix et la gestuelle d’un être tordu et malin, alors même qu’il assume alternativement le rôle du jeune premier Ferdinand, héritier du trône de Naples. Echoué sur l’île avec les siens, il les croit morts. Pour Miranda, Ferdinand est le seul être digne qu’elle ait croisé, après son père : ils se reconnaissent un coup de foudre mutuel. Telles sont les figures heureuses ou malheureuses des habitants de l’île; restent d’autres naufragés de la dernière tempête, peu recommandables, si ce n’est le trouble Alonso – Marceau Deschamps Segura -, roi de Naples, et Gonzalo, son vieil et honnête conseiller. Les rôles de déchus ou de pauvres bougres reviennent à Sébastien et à Antonio, deux traîtres, frères des rois légitimes Alonso et Prospéro. Entre mensonges et tromperies, ils sont de faux civilisés en mal de régicide, empêchés par la magie du maître et d’Ariel. A Antonio et Sébastien correspondent encore le grotesque Trinculo et Stefano l’ivrogne – les quatre tristes sires sont joués alternativement par deux comédiens, Alexandre Lachaux et Laurent Montel -, ridicules et misérables, voleurs des vêtements du maître qui sèchent. Le divertissement final et grandiose que s’offre pour le plaisir Prospéro avec l’aide d’Ariel – spectacle dans le spectacle et image merveilleuse de scénographie inventive -, est l’apparition d’opéra du char de Junon avec Iris, Cérès, nymphes et moissonneurs. Aux prises avec le déchaînement des éléments, des mouvements et des vents, cette Tempête est bouleversante, comme attendu, grâce à d’excellents comédiens à l’esprit de troupe, spectacle qui, plus il sera joué, plus gagnera en envolée scénique, rythme, élan. Véronique Hotte Création les 13 et 14 octobre à Bayonne – Scène Nationale du Sud Aquitain. Spectacle vu au Théâtre Jacques Carat à Cachan, le 4 décembre. En tournée en 2020-2021 : à l’Espace Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan; au Théâtre de Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse; au Théâtre de l’Olivier à Istres; à la Scène 55 à Mougins; à Théâtres en Dracénie à Draguignan; au Théâtre Ducourneau à Agen; à la Comédie de Picardie à Amiens.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 11, 2020 7:11 PM

|