Your new post is loading...

Your new post is loading...

Comment utiliser au mieux la Revue de presse Théâtre

Quelques astuces pour tirer profit de tous les services de la Revue de presse théâtre Les publications les plus récentes se trouvent sur la première page, mais en pages suivantes vous retrouverez d’autres posts qui correspondent aussi à l’actualité artistique ou à vos centres d’intérêt. (Navigation vers les pages suivantes au bas de la page) Les auteurs des articles et les publications avec la date de parution sont systématiquement indiqués. Les articles sont le plus souvent repris intégralement. Chaque « post » est un lien vers le site d’où il est extrait. D’où la possibilité de cliquer sur le titre ou la photo pour lire l’article entier dans son site d’origine . Vous retrouverez la présentation originale de l'article : les titres, les photographies et les vidéos voulues par le site du journal ou l’auteur du blog d’où l’article est cité. Pour suivre régulièrement l’activité de la Revue de presse : vous pouvez vous abonner (bouton bleu turquoise INSCRIPTION GRATUITE ) et, en inscrivant votre adresse e-mail ou votre profil Facebook, recevoir des nouvelles par mail des publications les plus récentes de la Revue de presse Vous pouvez aussi, si vous êtes inscrits sur Facebook, aller sur la page de la revue de presse théâtre à cette adresse : https://www.facebook.com/revuedepressetheatre et vous abonner à cette page pour être tenu à jour des nouvelles publications. sur X (anciennement Twitter), il y a un compte "Revue de presse théâtre" qui propose un lien avec tous ces posts, plus d'autres articles, brèves et nouvelles glanés sur ce réseau social : @PresseTheatre https://x.com/PresseTheatre Vous pouvez faire une recherche par mot sur 12 ans de publications de presse et de blogs théâtre, soit en utilisant la liste affichée ci-dessus des mots-clés les plus récurrents , soit en cliquant sur le signe en forme d’étiquette à droite de la barre d’outils - qui est le moteur de recherche de ce blog ("Search in topic") . Cliquer sur le dessin de l'entonnoir (Filtres) et ensuite taper un mot lié à votre recherche. Exemples : « intermittents » (plus d’une centaine d’articles de presse comportant ce mot) « Olivier Py» ( plus de cinquante articles ), Jean-Pierre Thibaudat (plus de cent articles), Comédie-Française (plus de cent articles), Nicolas Bouchaud (plus de cinquante articles), etc. Nous ne lisons pas les "Suggestions" (qui sont le plus souvent jusqu'à présent des invitations, des communiqués de presse ou des blogs auto-promotionnels), donc inutile d'en envoyer, merci ! Bonne navigation sur la Revue de presse théâtre ! Au fait, et ce tableau en trompe-l'oeil qui illustre le blog ? Il s'intitule Escapando de la critica, il date de 1874 et c'est l'oeuvre du peintre catalan Pere Borrel del Caso

Par Thierry Jallet dans Wanderer — 15 juillet 2025

Le Canard sauvage (Vildanden), d'Henrik Ibsen, par la Schaubühne de Berlin, Festival d'Avignon 2025

Ibsen à Avignon : Le jeu (dangereux) de la vérité

Avignon, Festival d'Avignon 2025, Opéra Grand Avignon, jeudi 10 juillet 2025, 17h Premiers pas dans la 79ème édition du Festival d’Avignon qui nous conduisent l’Opéra Grand Avignon vers l’entrée duquel les spectateurs convergent. C’est que l’élan du public est à la hauteur de l’événement avec le retour de Thomas Ostermeier, dix ans après son éblouissante mise en scène de Richard III, douze après Un Ennemi du peuple. C’était Ibsen déjà et sa peinture d’une bourgeoisie en proie à ses bassesses, à ses ombres. Ce retour attendu divise autant qu’il passionne. Les déçus perçoivent ici une forme de tassement qui tend à durer depuis les derniers spectacles du patron de la Schaubühne. On peut cependant s’accorder sur l’intérêt que son théâtre recouvre encore aujourd’hui et, même si les avis sont plus mesurés qu’il y a une dizaine d’années, ce Canard sauvage parvient à captiver. D’abord, par l’avancée du metteur en scène allemand dans l’œuvre d’Ibsen et les sujets qu’il aborde traduisant le relativisme du dramaturge – auquel notre rapport complexe à la réalité comme aux Fake news entre en résonance aujourd’hui ; ensuite, par la virtuosité des comédiens – et on retrouve Thomas Bading déjà en tête de la distribution d’Un Ennemi du peuple ; par une scénographie certes familière mais au raffinement esthétique indiscutable ; par le fait enfin, que les créations les plus fécondes du metteur en scène allemand ont par le passé, brillamment illustré et défendu un propos singulier qu’on retrouve explicitement ici. C’est pourquoi j’ai voulu me faire son opinion et même si certains signes d’essoufflement peuvent apparaître, la mise en scène de ce drame familial en forme de tragédie traduit bien sa maîtrise si reconnaissable d’Ibsen. En cette fin d’après-midi, l’Opéra Grand Avignon accueille un large public venu assister à la représentation du Canard sauvage. Ce n’est pas seulement Ibsen mais le travail de Thomas Ostermeier sur un de ses plus célèbres textes qui exerce pareille attraction sur la place de l’Horloge. Le personnel du Festival accueille, conseille, oriente chacun et chacune vers sa place dans l’effervescence des grands soirs. Le rideau est baissé : rien ne transparaît et on perçoit autour de soi l’attention de tous en direction de la scène encore dissimulée aux regards. Comme un secret bien gardé – sans doute en faut-il et, en ce sens, cela croise presque la pièce d’Ibsen. Le lever de rideau ne déçoit aucunement, laissant découvrir sans attendre le remarquable travail de Magda Willi sur la scénographie. L’utilisation d’un plateau tournant – certes déjà vu entre autres dans Vernon Subutex 1 récemment – dévoile un premier plateau figurant un intérieur raffiné bien qu’exigu, une entrée ou bien un vestibule. Une tapisserie à motifs géométriques très – peut-être volontairement trop – réguliers au mur. Des appliques à pampilles de verres, aux reflets irisés. Deux fauteuils en cuir noir signés Le Corbusier, séparés par une table à la structure chromée. On entend des voix derrière la porte qui s’ouvre et laisse entrer tour à tour plusieurs personnages qui se croisent et se font ainsi connaître du public. Une fête de famille a lieu en hors scène, on entend même des voix entonner un morceau a cappella. « Every day is so wonderful / Then suddenly it’s hard to breathe… » Une manière de se convaincre que tout va bien ? « No matter what they say » pour reprendre le refrain de Christina Aguilera. L’un des convives est Gregers Werle – prodigieux Marcel Kohler aussi émouvant que redoutable sous ses faux airs de prédicateur moderne. Il est le fils de Werle, le patriarche. Thomas Bading est toujours aussi épatant à travers cette figure dominatrice et insensible de chef de famille plus soucieux de faire prospérer ses affaires et de collectionner les maîtresses que de s’occuper de sa femme souffrante et de son fils. Cette dernière est décédée et Gregers veut en découdre avec son père qu’il rend responsable alors que Werle lui propose d’être son associé, alors qu’il est sur le point d’épouser sa dernière conquête. Cette dernière – élégante Stéphanie Eidt – leur demande de parler moins fort car on entend leur dispute – Faut-il donc sauver les apparences pour les invités ? Pour le public aussi peut-être ? Gregers explose néanmoins : « Ta vie n’est qu’un champ de bataille ». Et le père de lui répondre : « Il n’y a personne au monde que tu détestes autant que moi ». Peut-être ne fallait-il pas l’inviter alors, comme Gregers en proie à une grande agitation le lui rappelle pour éviter le drame. En effet, les secrets de famille affleurent avec l’arrogante désinvolture du père, les blessures béantes du fils. Tout rappelle l’examen cher à Ibsen des sordides turpitudes de cette bourgeoisie qui ne sont pas sans rappeler le tout aussi nordique Festen de Thomas Vintenberg, adapté sur scène par Cyril Teste en 2017. Werle reproche à Gregers de « regarder la vie à travers une vitre », d’avoir une vue déformée du monde qui l’environne. C’est que le jeune homme s’est fixé pour objectif de faire émerger la vérité coûte que coûte, de repousser le mensonge source de malheurs. Grand, droit, d’une rectitude maladive, il a toute l’allure d’un apôtre de l’honnêteté poussée à son paroxysme, indifférent à toute alternative. Redoutable même sans le savoir, même sans le vouloir. Sectaire. Il avait rencontré avant son père, Ekdal, qui passait discrètement afin de pouvoir poursuivre un travail pour Werle. Le vieil homme alcoolique et gâteux – joué avec beaucoup de brio par Falk Rockstroh – a tout perdu à cause du riche homme d’affaires. Stefan Stern est absolument remarquable dans le rôle de son fils, Hjalmar aux cheveux longs et filasses, toujours au bord de la folie. Gregers est troublé par sa présence à la soirée de Werle : avec son sens très aigu des bienfaits à dispenser, il décide donc de lui apporter son aide en réparation des actes odieux de son père qui a manipulé le sien pour échapper à ses ennuis et lui en faire endosser la responsabilité. Grâce à la tournette qui pivote lentement – autant sur la musique de Kate Bush que sur celle de Led Zeppelin à la fin – on change de décor, d’endroit pour arriver chez les Ekdal. Dans un intérieur plus vaste, on découvre une espèce de bric-à-brac associant pièce de vie plutôt modeste et mal rangée avec un lieu de travail comportant un comptoir et un photoautomat, du mobilier des années 70–80 et du matériel informatique d’aujourd’hui. En dédommagement du sacrifice d’Ekdal, Werle a permis à la famille de rebondir en tenant un commerce de photographie – art possible de l’illusion. Comme une aumône ayant permis à Hjalmar de cultiver sa supposée fibre artistique qui peine tant à s’affirmer dans cet environnement en apparence bancal, à l’apparence incertaine mais toujours ouvert avec des fenêtres, des portes, un hors-scène à cour qui laisse aller et venir les comédiens. Un autre espace hors-scène au fond à jardin attire l’attention : l’enclos du père Ekdal, ce lieu où il se voit chasseur de poules, pigeons et lapins, véritable utopie au sens étymologique, transposition d’un espace mental fantasque qu’on atteint péniblement par le regard hormis lors des rares mouvements de la tournette. C’est aussi l’enclos où le canard sauvage du titre a trouvé refuge, sans qu’on ne le voie jamais, comme dans le texte original où il est censé être abrité dans le grenier. D’emblée, le lieu est dissonant, entre réalité modeste, espoirs insatisfaits et vaines échappatoires dans le rêve. Gina – très belle prestation de Marie Burchard, toute en tension – était la domestique de Werle et elle a finalement épousé Hjalmar. Ils ont eu une fille : Hedvig, plus âgée ici que dans le texte original. Son rôle est d’ailleurs considérablement densifié et c’est l’extraordinaire Magdalena Lermer qui l’incarne avec concision et justesse. Comme son père qui se rêve en rock star – on retient sa piètre prestation de Mettalica à la guitare électrique plongeant sa famille dans une certaine perplexité, Hedvig veut devenir journaliste, voulant s’extraire de sa classe sociale, reprenant la figure de la transfuge de classe que le metteur en scène a déjà développée en adaptant le Retour à Reims de Didier Eribon. Pourtant, les événements en décident autrement. Pour chacun des personnages, la vérité est trop difficile à affronter. Même pour Gregers qui considère Hjalmar comme son meilleur ami et qui veut lui venir en aide quoi qu’il en coûte. C’est la raison pour laquelle il assène ses principes de défense d’une vérité absolue comme source de bonheur. « Le mensonge est la ruine » alors il ne peut y avoir d’autres alternatives. Quoi qu’il en coûte, sous la lumière crue des projecteurs. Même Relling que campe David Rulland ne peut rien empêcher. Et Gregers lui aussi devra affronter ce qu’il n’aurait jamais envisagé car, non, toutes les vérités ne sont certainement pas bonnes à dire. Briser le sceau du secret sur la naissance d’Hedvig, sur les raisons du mariage de Gina et de Hjalmar, lancer cette cascade de révélations et ce qu’elle engendre, tout cela rapproche le drame de l’inéluctable mécanique tragique « qui se démocratise et qui frappe la famille bourgeoise », comme le mentionne le philosophe Michel Meyer à propos du théâtre d’Ibsen. Tout cela jusqu’à la catastrophe finale, implacable et prévisible dans le mouvement circulaire de plus en plus rapide du plateau, sur les paroles de Robert Plant dans Kashmir diffusé à plein volume avant le noir final. Même s’il l’a considérablement modifiée dans son adaptation, Thomas Ostermeier parvient à restituer toute la richesse de la pièce d’Ibsen et son attachement revendiqué à l’œuvre du dramaturge norvégien n’est plus à démontrer. Ces études de mœurs à l’atmosphère nordique sont ici transposées dans une plus grande indéfinition temporelle qui, comme le cycle infernal de la tournette, nous ramène plus au présent, laissant poindre la dénonciation du profit comme vertu cardinale dans les sociétés capitalistes contemporaines, affaiblissant la capacité à être en relation avec autrui, promouvant davantage la croyance au détriment de la réflexion et du sens, rendant la vérité labile et souvent insaisissable. Loin d’un théâtre didactique trop asséchant pour le démontrer, Thomas Ostermeier s’appuie plutôt sur un texte modernisé et charpenté ainsi que sur la prodigieuse authenticité de ses comédiens malgré une première partie au rythme quelque peu distendu et quelques facilités comme l’échange de Gregers-Marcel Kohler avec le public autour du mensonge dans le couple et la famille qui s’étire et laisse Magdalena Lermer en attente en fond de scène. Ainsi, les retrouvailles entre le directeur de Schaubühne et le public avignonnais ont bien eu lieu même si elles n’ont pas tout à fait la flamboyance d’il y a dix ans. Il reste que Thomas Ostermeier est un fabuleux metteur en scène d’Ibsen et que si, comme le dit Relling dans la pièce, « à peu près tout le monde est malade », sa dramaturgie demeure un moyen privilégié de l’entendre. Crédit photo : © Christophe Raynaud de Lage

Par Thierry Jallet dans Wanderer Publié le 10 juillet 2025

Les Paillettes de leur vie ou la Paix déménage, de et avec Mickaël Délis, Théâtre Avignon – Reine Blanche, Avignon OFF 2025

Avignon, Théâtre Avignon – Reine Blanche, dimanche 6 juillet 2025 à 21h30. Clap de fin pour la Trilogie du Troisième Type de Mickaël Délis avec son dernier opus que nous nous sommes empressés d’aller voir dès les premiers jours du Festival, toujours au Théâtre Avignon – Reine Blanche. Après Le Premier Sexe dans lequel il s’attache au genre masculin puis La Fête du Slip qui aborde le sexe des hommes et le « pipo de la puissance » qui y est associé, le formidable comédien, aux textes toujours ciselés, s’intéresse enfin à la filiation et à la paternité pour achever son cycle. C’est donc un dernier spectacle un peu plus émouvant, un peu plus grave, qui révèle encore l’incroyable artiste qu’il est et qui semble avoir mûri jusqu’à ce dernier seul en scène. On retrouve son sens de la formule qui fait mouche, les personnages qui sont désormais familiers pour le public, sa fantaisie naturelle mais ici, la matière autofictionnelle se nourrit davantage du réel et de ses ombres qui traversent tout un chacun. Les Paillettes nous font tourner avec lui vers ce qui nous survit, vers les inquiétudes, les doutes que cela engendre. De surcroît, être père ne semble pas vraiment aller de soi pour un homosexuel qui en éprouve le désir. La route est souvent longue et pleine d’obstacles aux effets dissuasifs, surtout lorsqu’on passe la quarantaine. Ces zones d’ombre peuvent pousser au renoncement, a fortiori quand elles ont également trait à sa propre histoire familiale. Bien sûr, nous avons été emportés une fois de plus par l’acteur virevoltant. Mais nous avons été émus aussi par une sensibilité nouvelle qui affleure tout au long de ce dernier spectacle. Après avoir patienté dans le hall, le public attentif au signal du personnel, avance vers la salle, billet en main. Une fois le QR code reconnu, on peut alors entrer. Certains spectateurs sont déjà en salle puisqu’ils ont assisté à l’une, si ce n’est aux deux précédentes représentations qui ont permis de voir le début de la Trilogie du Troisième Type dans l’ordre. En ce premier week-end de festival, tous sont là pour voir Mickaël Délis dont ils connaissent le travail, comme les bribes de conversations entendues çà et là le confirment. Ce troisième volet à valeur conclusive pour le cycle commencé il y a deux ans, suscite un grand intérêt et à très juste titre. Il reste que l’acteur n’est pas encore arrivé : on remarque seulement de gros confettis rectangulaires blancs disposés en tas au centre de la scène. C’est alors qu’il entre, tout de noir vêtu, portant une espèce de surchemise blanche attachée dans le dos. Il s’installe parmi les spectateurs, sur un tabouret haut, face à la scène. « Ouh là, y’a vachement de monde dans cet hôpital ! » La phrase amuse autant qu’elle désarçonne. Où nous trouvons-nous ? Les réponses ne tardent pas à arriver. La scène prend place dans un service hospitalier réservé au don de sperme. Il va bien être question de la semence masculine et de sa conservation par cryogénie – les fameuses « paillettes ». Mickaël Délis fait décidément le tour de son sujet ouvert deux ans plus tôt avec Le Premier Sexe. Il endosse encore tous les rôles – y compris le sien – avec une lisibilité parfaite qu’on lui connaît parfaitement. Les personnages qu’on croise dans son parcours sont suffisamment typés pour être identifiés et véhiculent la force comique du spectacle, révélant l’absurdité des entraves du quotidien, les travers des proches égratignés affectueusement, les propres impasses et tourments que le comédien affronte ainsi sans doute – le théâtre, cet « espace où il est encore possible de réfléchir devant et avec les autres », comme le dit Georges Lavaudant. S'exposer sous les projecteurs C’est pourquoi on rencontre l’infirmière brute de décoffrage qui fait exploser un canon à confettis au moment de son souhait de faire un don de sperme ; on croise les couples de proches – mélanges subtils et fantaisistes de vécu et de fiction – avec les mamans un peu égarées (« PMA dans l’Ohio. GPA ? GPRD »), les papas un peu dépassés (« Ça se joue ailleurs pour le père ils disent en consult’, mais moi, j’ai pas encore trouvé où c’était, l’ailleurs… ») ; on croise le médecin du CECOS – Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain, pareil acronyme ne s’invente pas – qui « est APMS. Assez particulière mais sympa » ; on retrouve le docteur Jean-Daniel Deeck (à prononcer à l’anglaise évidemment) dans une nouvelle drôlissime démonstration au tableau – schéma des testicules à l’appui – convoquant en vrac données scientifiques et analogies entre la biologie, le MEDEF, Aristote, l’histoire, la pornographie, tout cela afin de rendre le propos des plus explicites, avec la même redoutable efficacité que dans les deux précédents spectacles. Le professeur Jean-Daniel Deek et son balai-néon Enfin, on reconnaît bien sûr les proches : sa mère aux inflexions de voix et à la gestuelle si reconnaissable dans son raffinement et son incorrigible tabagisme ; son frère jumeau, David « Dadou » qui ne l’épargne pas (Allez… Psychologie Magazine nous prépare un nouvel édito… ») comme un autre double de soi-même dont le théâtre permet de faire entendre les rudoiements à voix haute ; Lorenzo, l’ancien amant italien, d’abord acteur de film X puis pâtissier, qui le réconforte en lui préparant un tiramisu (« Remonte-moi ») et lui parle de sa propre future paternité en faisant la bibliographie de [ses] spectacles. « Si c’est pas marrant la vità des fois ». Des fois, oui. Mais des fois non car la Paix déménage justement. Il y a aussi le père et le séisme de l’abandon ressenti par toutes et tous dans la famille. La solitude qui s’installe et ne dit pas son nom. La violence de l’événement par-delà les années qui laisse sédimenter les doutes sur soi, sur sa capacité à être père soi-même, à procréer, même pour autrui. Dans Les Paillettes de leur vie, la tonalité se voile par moments d’une certaine mélancolie qui ne semble jamais trop quitter le joyeux comédien. Les fêlures persistent et on entend en creux le besoin de la scène pour les travestir suffisamment dans le champ autofictionnel afin de les supporter. Alors, le sourire s’efface y compris chez le spectateur. Des fois, è così, pourrait dire Lorenzo. « Y’a rien de plus galère qu’être papa quand t’es pédé. » Cette phrase prononcée au début du spectacle porte en substance le propos des Paillettes. Être père, être père homosexuel, être père dans l’ombre plus ou moins massive, plus ou moins transparente de son propre père, voilà ce que ce dernier opus aborde frontalement. Et ce sont autant de tempêtes sous un crâne que nous partageons avec Mickaël Délis, au fil du spectacle qui se déploie d’une séquence à l’autre, toujours sur le fil de l’émotion, jamais trop loin quand même d’une drôlerie qui désamorce même partiellement l’angoisse – celle de l’acteur autant que la nôtre très certainement. Puis, il y a l’absence définitive que la mort impose inéluctablement. C’est une chose de voir partir son père pour une autre vie, avec une autre femme, loin de soi, de sa mère dévastée. Autant d’impacts qui laissent assurément des blessures longues à se refermer. C’en est une autre de vivre le deuil avec ces béances et son autre lot d’incertitudes sur soi. Bien sûr, le comédien convoque ses personnages qui nous sont devenus familiers, des éléments scéniques tout aussi reconnaissables (le tissu blanc modulable, le néon lumineux qui fait office de manche à balai…) mais, avec lui, à l’occasion de cette conclusion au rythme toujours aussi enlevé, nous franchissons un autre seuil, peut-être plus intime, plus émouvant, ouvrant sur les peurs qui nous habitent tous. Toujours aussi montaignien – son inspiration dans l’ancrage bordelais ? – Mickaël Délis fait de lui « la matière » de son spectacle, plus que jamais. Et on l’y voit « tout entier et tout nu » finalement. Cette démarche artistique est tout à fait remarquable tant l’acteur ouvrant sa propre boîte de Pandore, nous invite dans un reflet spéculaire à faire de même, avec une subtilité propre à lui. Le spectacle est ici encore très écrit, charpenté avec rigueur et sa composition épouse avec justesse la courbe descendante de l’existence. Cela n’empêche évidemment pas le comique mais la gravité qu’il recèle toujours, scintille ici sous les paillettes. À l’aide des paillettes. Le corps du danseur qui n’est jamais loin, engagé dans une partition véritablement chorégraphique, exprime également tout cela avec beaucoup de grâce. On garde, par exemple, l’image – sublime – de Mickaël Délis exécutant des mouvements circulaires et emportant en l’air les paillettes au sol qui se soulèvent et volettent autour de lui, sous la lumière douce des projecteurs, comme un probable écho à ce besoin d’envoyer valser les inquiétudes. Coup de balai en public Ce dernier voler aurait dû s’achever sur un premier noir au plateau mais la vie en décide quelquefois autrement. Dans un épilogue tout en pudeur, l’acteur évoque la disparition brutale de la figure tutélaire qui a dominé sa trilogie. L’absence soudaine de cette mère si présente conduit à regarder lucidement ce qu’elle lui laisse dans un dialogue imaginaire plein d’une tendresse qui fait briller les yeux : « un courage épatant, une liberté insolente et un amour qui déborde pour le monde entier ». L’hommage n’exclut pas la pudeur mais on sent vibrer le cœur de l’artiste pour celle qui est, sera « toujours là » et qui « danse ». Il était une fois, l’homo… Il était une fois, l’homme… Mickaël Délis nous a raconté un peu de notre histoire. Crédits photo : © Pascal Gély/Hans Lucas

A 26 ans, le metteur en scène de «Mami», pièce traversée par son histoire personnelle, nourrit son théâtre de dessin et de cinéma Toute une édition sans révélation, ce ne serait pas tenable, et heureusement, cette année, au neuvième jour du Festival, Mario Banushi, 26 ans, Albanais d’Athènes, dont le In vient de montrer la troisième création et dont le travail n’avait jamais été encore présenté en France, illumine la programmation. Mami, c’est donc le spectacle du Festival, qui ne ressemble à rien de connu. Qui plus est, un spectacle sans paroles – mais avec une giboulée d’images aussi profondes que marquantes, comme sorties du tréfonds de la vie intime de son auteur. Des images oniriques ? Mario Banushi récuse ce terme quand on le rencontre à côté d’une citronnade bienvenue. «Je comprends qu’on puisse dire que mes images sont oniriques, mais pour moi, elles sont surtout extrêmement familières, elles font partie de moi. En concevoir la ligne, les dessiner, c’est un peu comme d’improviser au piano.» Il ajoute cette phrase définitive : «L’imagination est ma solution.» Théâtre nourri de dessin et de cinéma Mario Banushi est né à Athènes, mais à 8 mois, il est envoyé chez sa grand-mère dans un village en Albanie tandis que ses parents tentent de s’en sortir dans la capitale grecque. Lorsqu’il a 6 ans, sa mère le reprend avec elle. L’enfant doit accepter la séparation d’avec sa «Mami», trop vieille, trop pauvre, apprendre une nouvelle langue, s’adapter à la grande ville qu’est la capitale hellénique. «Alors vous comprenez pourquoi l’imagination est mon arme ? Elle était ma manière de voyager, d’aller voir ma famille disparue de mon monde, mon passé éclipsé.» Ses parents, qui se sont séparés peu de temps avant sa naissance, sont des rescapés. Ils survécurent au naufrage du bateau de marchandise Viora qui transportait 20 000 migrants le 7 août 1991. Le cargo parvint tout de même à accoster le 8 août. Mario nous montre sur son téléphone les images d’archives impressionnantes de la marée humaine qui tente alors de quitter le bateau et l’enfer. «Dans cette foule, il y a mes parents. Vous les voyez ?» Beaucoup sont morts durant la traversée. Partis sans leur passeport, ses parents avaient le projet de s’installer en Italie, mais finalement gagnent à pied la frontière grecque. Sage-femme en Albanie, sa mère devient femme de ménage et nettoie, du matin très tôt au soir très tard, divers intérieurs athéniens avec l’aide de son petit garçon. Le spectacle Mami, qui rend donc hommage à toutes les femmes qui ont élevé Mario Banushi n’oublie pas ce métier de sage-femme, que sa mère n’a jamais pu exercer en Grèce. Elle est aujourd’hui propriétaire d’une petite boulangerie tandis que son père a acquis une taverne. Mais le théâtre, qui durant son adolescence lui paraît un art poussiéreux : comment est-il arrivé jusqu’à Mario Banushi ? Eh bien, il aurait pu ne jamais se trouver sur son chemin même si à 13 ans, il découvre qu’il prend plaisir à concevoir des costumes et des décors à l’école. L’adolescent dessine constamment. Tourne un court métrage à 19 ans avant d’entrer, pour suivre une amie, au conservatoire d’Athènes. Encore aujourd’hui, il pense que son théâtre est nourri du dessin et du cinéma, bien plus que de l’histoire théâtrale, par nature peu revisitable – «Par exemple je storyboarde complètement mes pièces, ce qu’on fait peu au théâtre. Et des amis m’ont dit que ma manière de recruter les acteurs ressemblait beaucoup plus à la manière de faire des directeurs de casting au cinéma qu’au théâtre». Sans fil narratif autre que celui qu’imposent les images Sa première pièce, Ragada, a vu le jour pendant le Covid et a été créée dans une maison. Il avait 22 ans et a appelé tous les directeurs de lieux pour qu’ils se déplacent voir le spectacle qu’ils avaient refusé de produire. Sa deuxième pièce, Goodbye Lindita, aurait dû être jouée quinze jours au théâtre national d’Athènes, elle a tourné pendant quatre saisons sur toutes les scènes du théâtre national. Sa troisième, Taverna Miresia, a été produite par le prestigieux festival d’Epidaure et a été programmé durant deux saisons à ce même festival. Même succès international. La plus grande des reconnaissances provient des spectateurs qui lui envoient des photos de paysages ou de lieux avec ces mots : «C’est très Banushi !» On le compare souvent (déjà !) à David Lynch, mais une actrice du Sacrifice de Tarkovski lui disant que cela faisait des années qu’elle recherchait des œuvres qui puissent lui rappeler le grand cinéaste russe mort en 1986 a visé juste. Sinon Mario Banushi préfère ne pas être comparé. Il dégage un drôle de mélange de confiance en lui, simplicité et irréductibilité. Il prévoit de faire un long métrage. A condition que ce soit à sa manière, sans fil narratif autre que celui qu’imposent les images. Il préférera ne pas le tourner plutôt que de céder à des normes commerciales. Son théâtre a voyagé jusqu’en Australie mais n’a jamais été montré dans le pays où il a grandi. Et pourtant : «Toutes mes références sont albanaises.» Anne Diatkine / Libération Légende photo : Le metteur en scène Mario Banushi. (Andreas Simopoulos)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 17, 3:52 AM

|

Par Sonya Faure dans Libération, 17 juillet 2025 «La Neige est blanche», «le Journal de Maïa» et «la Peau des autres» : pensés pour être joués dans les établissements scolaires et destinés aux adolescents, ces trois spectacles sondent leurs tourments. Chacun son festival d’Avignon. Nous voilà dans une salle de cours, à attendre devant le tableau Velleda que la pièce commence. Les spectateurs sont moins nombreux que les élèves des classes surchargées de l’Education nationale, mais les néons accrochés aux faux plafonds sont bien là. Soudain notre voisine se lève d’un bond : «Toi et moi, on a une décision à prendre. Continuer ou arrêter ?» Il faut bien répondre, alors la plupart d’entre nous n’hésitons pas : continuer. La fille en tenue de sport s’avance devant le tableau et se présente, elle est en section sport-études de ski alpin, son père, qui vient d’un pays où on ne fait pas de sports de neige, est si fier d’elle qu’elle continue même si elle voudrait surtout avoir la vie d’une fille de son âge. En finir avec la compétition, utiliser son corps autrement, sortir des traces et bifurquer vers la poudreuse. Continuer ? Arrêter ? Il n’est pas évident, à la fin de la performance, qu’on soit nombreux à être si sûrs de nous. Précise, jamais maniérée comme beaucoup d’adultes qui campent des ados, la comédienne Galla Naccache-Gauthier joue d’un rien, de ce qu’il y a dans la salle de classe, du petit rideau pelé qu’elle ouvre et ferme, de la lueur des néons. Et pour toute ingénierie son et lumière, elle a une petite enceinte et une boule qui scintille et transforme le tableau Velleda en nuit étoilée. «Ce que tu vis, c’est normal et ce n’est pas si grave» La neige est blanche, monté par Marine Mane, est un seul en scène léger. «Pièce pour une interprète en établissement scolaire», elle doit pouvoir s’implanter dans n’importe quelle salle de lycée. Elle a été pensée pour ça, pour rencontrer un public de l’âge de l’héroïne. Elle est systématiquement suivie d’un moment d’échange après la représentation : et vous, vous feriez quoi ? «Dans les lycées de sport-études où nous sommes passées, les jeunes nous ont souvent répondu qu’ils ne préféraient pas y penser, rapporte Galla Naccache-Gauthier. Ils se dirigent souvent vers une carrière de sportifs de haut niveau pour faire plaisir à leurs parents, eux-mêmes anciens champions. Dans les formations de sports de glisse, ils portent aussi toute la pression de leurs profs qui doivent justifier leur existence alors que la neige fond et que, comme elle, ils sont voués à disparaître…» L’anxiété est le sujet central et diffus d’une autre pièce présentée dans le off d’Avignon, Le Journal de Maïa, du metteur en scène Cédric Orain. Sur scène cette fois, les deux jeunes filles pourraient sortir des pages d’une BD, sautillantes avec leur sac sur le dos (Louise Bénichou et Marion Brest), et tentent de trouver leur voie de collégiennes : faut-il vraiment croire la redoutée prof de français quand elle affirme qu’on peut aimer lire (et du Chateaubriand en plus) ? On a aimé chez Orain cette manière de prendre au sérieux les vagues d’anxiété des ados (un sur deux y serait confronté selon un sondage Ipsos de 2022) sans en faire un drame – seulement une pièce de théâtre. «En quatrième, j’aurais bien aimé moi aussi qu’un spectacle me dise : ce que tu vis, c’est normal et ce n’est pas si grave», répond-il. S’offrir aux adolescents Dans les collèges, il arrive sans rien. «Il nous faut juste un peu d’espace, une salle de permanence ou une grande salle de classe. On prend les chaises du lieu et si les peintures sont moches et les carrelages affreux, c’est bien aussi ! On arrive tous les trois, sans préparation technique. On est un peu nus, on n’a pas grand-chose pour se sauver : pas de lumière, pas de fond sonore. C’est intéressant et troublant.» Ce qu’il faut construire en revanche, c’est l’espace symbolique, «implanter un cadre de théâtre». Dans le dossier de sa pièce, il est écrit que le temps de montage en établissement scolaire est estimé à une heure : «Aucune installation technique n’est nécessaire, mais un temps de concentration et de prise de l’espace est précieux pour les actrices avant la représentation.» Cédric Orain explique : «On doit parfois insister, ça n’a pas l’air évident pour tous dans les collèges : pas de passage au milieu de la salle de représentation, pas d’interruption pendant le spectacle, pas de surveillant qui vienne chercher un élève.» De plus en plus de pièces s’offrent aux adolescents – les établissements s’appuient notamment sur la partie collective du pass culture pour financer leur venue. Un dernier exemple, présenté lui aussi à Avignon, La Peau des autres de Lauriane Goyet. Deux jeunes actrices (Lucie Giuntini et Colomba Giovanni) et une danseuse (Marie Orticoni), toutes excellentes, un seul banc noir comme un bloc de béton, donnent un spectacle beaucoup plus sombre et tendu, sur les violences familiales, l’amitié et les désirs adolescents. La neige est blanche, jusqu’au 26 juillet à 11 heures à Présence Pasteur. Relâche les 8, 15, 22 juillet (cinquante minutes). Le Journal de Maïa, jusqu’au 24 juillet à 9 h 45 au théâtre du Train bleu. Relâche les 11 et 18 juillet (cinquante minutes). La Peau des autres, jusqu’au 23 juillet, à 13 h 15 les jours impairs au théâtre du Train bleu (une heure et vingt minutes).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 16, 5:36 AM

|

Analyse par Fabienne Darge / Le Monde du 16 juillet 2025 A mi-parcours de la manifestation, le réel a fait une incursion dans la 79ᵉ édition, les artistes cherchant comment le dire, avec plus ou moins de naïveté ou de bonheur. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/16/au-festival-d-avignon-le-theatre-bouscule-par-l-actualite-immediate-livre-toujours-ses-lecons_6621572_3246.html

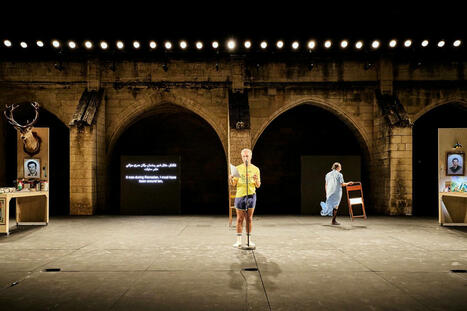

Que Gaza ou l’Ukraine ont semblé loin d’Avignon, en cette première partie de la manifestation créée par Jean Vilar, en 1947, dans l’esprit issu de la Résistance… Le Festival a donné, jusque-là, le sentiment d’être une bulle. Certes, de nombreux artistes, dans cette 79e édition, qui met la langue arabe à l’honneur, sont apparus, à l’heure des saluts, avec un keffieh palestinien sur les épaules. Certes, un rassemblement a eu lieu et une « nouvelle déclaration d’Avignon » prononcée, le samedi 12 juillet, sur le parvis du Palais des papes, pour dénoncer « les massacres orchestrés par l’Etat israélien à Gaza et dans les territoires occupés » – une déclaration lue par des artistes comme Anne Teresa De Keersmaeker ou Milo Rau, en présence du directeur du Festival, Tiago Rodrigues. Mais, annoncée tardivement et mal diffusée, cette initiative n’a pas attiré les foules : moins de 1 000 personnes devant le Palais des papes. La profession théâtrale, traditionnellement très politique, semble, en cette année 2025, tétanisée par les problèmes budgétaires qui la touchent et qui ravagent un écosystème déjà fragile. On attendait la soirée Nour (« lumière », en arabe) du mardi 15 juillet pour voir si Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, à Paris, allait prendre la parole, mais, finalement, c’est Radhouane El Meddeb, directeur artistique de l’événement, qui s’est exprimé en son nom propre avec autant de gravité que de sobriété : « Nour dénonce l’anéantissement programmé de la Palestine et le silence complice de ceux qui ne dénoncent pas cette barbarie. » Cette soirée poétique et musicale, magnifique, a sans doute plus fait pour la Palestine que bien des discours, dans le partage du sensible mis en œuvre ici, qui n’attaquait pas frontalement le sujet, mais l’a distillé de manière subtile. « La poésie est aussi une méthode qui nous permet de résister à une vie inhumaine », disait le grand poète palestinien Mahmoud Darwich, disparu en 2008. Le réel est donc là et bien là, dans cette édition, et l’on voit bien que les artistes cherchent comment le dire, quitte à vouloir le faire entrer le plus directement possible dans la représentation, avec plus ou moins de naïveté ou de bonheur. Les curseurs entre réel et imaginaire ne sont pas toujours évidents à ajuster, le théâtre documentaire, souvent réduit à un théâtre de témoignages, n’étant pas toujours le mieux à même de permettre à l’art de jouer le rôle qui est le sien, et qui n’est pas celui du journalisme ou de la politique. Aussi émouvante que réjouissante Ces questions, largement brassées ces temps-ci, ont donné lieu à l’une des créations les plus formidables de cette édition. Il se trouve qu’elle est aussi celle qui sera vue par le public le plus varié et le plus éclectique, puisqu’il s’agit du traditionnel spectacle itinérant du Festival, joué, jusqu’au 26 juillet, dans des villages de la région, de Vacqueyras (Vaucluse) à Vallabrègues (Gard). Il a été confié au metteur en scène suisse Milo Rau, actuel directeur du Festival de Vienne, en Autriche, découvert ici, à Avignon, en 2013, avec une extraordinaire pièce documentée sur le génocide rwandais, Hate Radio. Milo Rau a, depuis, développé un théâtre du réel, notamment sous la forme de représentations de procès. C’est donc lui qui sera aux commandes, également, de la soirée d’hommage à Gisèle Pelicot, programmée vendredi 18 juillet au Cloître des Carmes. Un théâtre du réel qui n’a pas toujours évité certains écueils, celui de la communion entre personnes bien-pensantes, entre autres, avec Antigone in the Amazon, présenté au Festival en 2023. Avec La Lettre, il est contraint à une forme modeste, qui s’avère ici une vraie petite leçon de théâtre aussi émouvante que réjouissante, et entrelace le réel et l’imaginaire avec autant de simplicité que de maestria. Le réel étant d’abord, dans l’art vivant du théâtre, celui de l’existence en chair, en os, en âme et en esprit des êtres humains présents de part et d’autre du quatrième mur (lequel n’existe plus beaucoup, de nos jours), le metteur en scène est parti de l’histoire personnelle de ses deux jeunes acteurs. Elle, Olga Mouak, est d’origine camerounaise et réunionnaise. Elle a grandi à Orléans, s’est passionnée très tôt pour la figure de Jeanne d’Arc, et a toujours rêvé de jouer Nina, dans La Mouette, d’Anton Tchekhov. Ce qui, jusque-là, n’a pas été possible, parce qu’elle est noire, qu’elle a un corps de femme terrienne et bonne vivante, et que cela ne correspond pas aux clichés éthérés attachés à ce rôle. Lui, Arne De Tremerie, est le petit-fils d’une femme, Nina De Tremerie, présentatrice star d’une émission culturelle de la radio flamande, qui aurait rêvé d’être actrice et de jouer Nina ou Arkadina dans La Mouette. C’est d’elle que tout part, et de cette fameuse lettre qui donne son titre au spectacle. Une lettre que Nina De Tremerie a trouvée sur une table de sa maison, quand elle avait 9 ans, et où sa propre mère, l’arrière-grand-mère d’Arne, donc, lui disait qu’elle partait, et qu’elle ne savait pas quand elle reviendrait. C’était en 1949, la mère de Nina n’est jamais revenue. Depuis qu’il est devenu acteur, Arne a un rêve : mettre en scène La Mouette de Tchekhov. La lettre est-elle vraie ou inventée ? Milo Rau entretient le flou à dessein – il semblerait qu’il y ait bien eu lettre, mais qu’elle ait été réécrite pour les besoins du spectacle. Elle est en tout cas le point de départ d’une mise en acte aussi vertigineuse que ludique sur la manière dont nos vies sont tissées d’imaginaire et de fiction, qui repose sur le talent éblouissant de ses jeunes interprètes. Lesquels joueront bien Constantin et Nina, les deux jeunes héros de La Mouette, mais aussi une foule d’autres choses, dans ce spectacle qui orchestre de troublantes correspondances biographiques. Tous deux ont un charme fou, lui, Arne, avec son côté showman, sa manière de décaler par l’agilité burlesque son air de petit prince blond aux yeux bleus. Elle, Olga (prénom tchékhovien lui aussi), avec une transparence de jeu renversante, une forme de naturel pour autant jamais banale ni ennuyeuse. Théâtre et réel, la question n’est pas épuisée, jamais épuisable, toujours à remouliner dans les coordonnées spécifiques d’une époque. La Lettre, par Milo Rau. En itinérance dans la région d’Avignon, jusqu’au 26 juillet. Puis tournée jusqu’en mai 2026, notamment au Théâtre Silvia Monfort, à Paris, du 28 décembre au 31 janvier 2026, et au Théâtre public de Montreuil (Seine-Saint-Denis), du 20 au 30 mai 2026. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo Arne De Tremerie et Olga Mouak dans « La Lettre », mis en scène par Milo Rau, au Festival d’Avignon, en juillet 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 15, 9:34 AM

|

Par Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 15 juillet 2025 Pour la première fois, la troupe de la Maison de Molière se produit dans les deux Festivals, dans la Cour d’honneur avec « Le Soulier de satin » et à la Scala Provence avec « Les Serge (Gainsbourg point barre) ».

Lire l'article sur le site du "Monde":

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/15/a-avignon-la-comedie-francaise-a-l-affiche-du-in-et-du-off_6621368_3246.html Pour la première fois, cette année, la Comédie-Française est à l’affiche des deux Festivals d’Avignon. Dans le « in » avec Le Soulier de satin au sein de la Cour d’honneur du Palais des papes, du 19 au 25 juillet, et dans le « off » avec Les Serge (Gainsbourg point barre) au théâtre La Scala Provence, du 15 au 26 juillet. Pas moins de 28 comédiens et comédiennes de la vénérable institution se répartiront sur ces deux scènes. Pour le public avignonnais, qui navigue entre le « in » et le « off » sans se soucier de savoir s’il assiste à un spectacle issu du secteur subventionné ou privé, cette double présence peut paraître anecdotique. Mais pour le milieu théâtral, elle a une portée symbolique forte. Avec un tempérament toujours prompt à s’emballer, Frédéric Biessy, directeur de La Scala Provence, parle d’un « moment de bascule. Ce qui paraissait improbable devient soudain naturel ». Pour l’occasion, l’entrepreneur a organisé, lundi 14 juillet, une conférence de presse, avec à ses côtés Françoise Nyssen, présidente de l’association de gestion du Festival (« in ») d’Avignon et ancienne ministre de la culture, et Harold David, coprésident de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C), qui coordonne le « off ». Soit un trio très rarement réuni autour d’une même table. « Après avoir été face à face, le “in” et le “off” sont côte à côte », se réjouit Frédéric Biessy, persuadé que « les lignes bougent » et que cette initiative « aurait fait sourire Jean Vilar [créateur du Festival d’Avignon en 1947] ». Décloisonnement public-privé inédit Autour d’eux, les comédiens et comédiennes du Français qui joueront Les Serge écoutent, presque surpris, ces prises de parole enthousiastes sur ce décloisonnement public-privé inédit. « Je n’ai pas le sentiment d’appartenir à une caste ou à un milieu social du théâtre, résume Noam Morgensztern. Quand on nous a annoncé que la tournée des Serge irait à La Scala, on s’est dit “chouette !, on va à Avignon”, sans penser à ces histoires de “in” et de “off”. » Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Maison, se souvient : « En 2006, je jouais aux Ateliers d’Amphoux dans le “off” et rêvais de la Comédie-Française. » « En 2009, je jouais à La Manufacture dans le “off” et dans un spectacle de Christophe Honoré dans le “in” », rappelle Sébastien Pouderoux, pensionnaire. Cette double venue de la Comédie-Française correspond aussi à une édition avignonnaise qui, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, affiche des dates communes pour les deux Festivals. Une concordance dont se félicitent aussi bien Harold David que Françoise Nyssen. « Il faut coopérer, sortir des silos ; “in” et “off”, c’est absurde, il y a d’abord un public et du théâtre », insiste l’ancienne ministre. Mais un tel rapprochement nécessite d’« inventer un autre modèle économique », précise le coprésident d’AF&C. Car si la Comédie-Française peut venir dans le « off », c’est parce que La Scala dispose d’une salle de 600 places (la plus importante de ce festival) et a les reins financiers suffisamment solides pour acheter un spectacle du Français et équilibrer, grâce aux recettes de billetterie, avec un tarif des places (48 euros à l’orchestre, 37 euros au balcon) bien plus élevé que ce qui se pratique habituellement dans le « off ». Le Soulier de satin, mis en scène par Eric Ruf. Cour d’honneur du Palais des papes, Avignon, du 19 au 25 juillet. Les Serge (Gainsbourg point barre), mis en scène par Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux. La Scala Provence, Avignon, du 15 au 26 juillet. Sandrine Blanchard (Avignon, envoyée spéciale)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 14, 4:30 PM

|

Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 13 juillet 2025 Avec sa nouvelle pièce, qui réunit six personnages dans un chalet bavarois, le metteur en scène suisse offre un spectacle jubilatoire, à la fois politique et poétique.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/13/au-festival-d-avignon-folie-douce-au-sommet-avec-christoph-marthaler_6621016_3246.html

C’est comme une drogue. Un shoot de folie douce dans la dureté des temps, qui vous enivre et vous fait entrer en lévitation. Une ivresse indéfinissable, comme si l’air des montagnes s’était engouffré dans la fournaise avignonnaise. Avec Le Sommet, le maître suisse Christoph Marthaler, 73 ans, a offert au Festival, où il n’était pas revenu depuis 2013, une merveille de spectacle, où son sens de l’absurde aérien le dispute à l’acuité politique sur les temps de désagrégation que nous vivons. Un cadeau. Lire l’entretien avec Charlotte Clamens, comédienne : Article réservé à nos abonnés « Le théâtre de Christoph Marthaler, c’est la performance de l’antiperformance » Alors, d’abord le décor. Un chalet en bois qui semble construit directement sur la roche de la montagne, puisque celle-ci affleure à même le plancher. L’endroit est tellement perché que l’on n’y accède que par un monte-charge, qui recrache en premier lieu une copie de La Joconde ainsi que divers objets tout aussi inattendus, déclenchant l’hilarité générale. Avant de laisser la place à un petit groupe d’humains, arrivant un par un, trois femmes, trois hommes. Chapeaux à plumes, gilets en laine jacquard, culottes de peau tyroliennes et chaussures de randonnée, il semblerait bien que l’on soit dans les Alpes bavaroises – peut-être suivez-vous notre regard, déjà. Que viennent-ils faire là, ces humains qui parlent en français, en italien, en anglais (d’Ecosse), en allemand et même dans un dialecte autrichien aux accents archaïques ? S’agit-il là d’un de ces sommets entre grands de ce monde, réunis discrètement en lieu sûr (en apparence, du moins, comme on le verra plus tard) ? Absurdité des temps Après avoir chanté mezza voce à l’unisson, histoire de mieux établir leur communauté, les voilà qui ouvrent de grands classeurs pour se livrer à une irrésistible séance de traduction simultanée, d’autant plus drôle qu’elle ne porte que sur des mots aussi simples que « one », « yes », « no », et surtout « but » – le « mais » étant visiblement l’alpha et l’oméga de ces négociations entre dirigeants réduites jusqu’à l’os. Comme pour mettre à nu une structure révélant l’inanité de ces prétendus échanges. Le sens de la poésie sonore de Christoph Marthaler et de son dramaturge, Malte Ubenauf, atteint ici des sommets, avec ce concert itératif suivi d’une séance de sauna, laquelle fera dangereusement grimper la température alors que dehors il neige, en plein été. Il faut bien se détendre, après un tel effort, une telle accumulation de « mais ». Et avant la cérémonie officielle qui va suivre, réduite elle aussi, mais cette fois par l’expression des corps, à la vanité de sa représentation. Peu à peu, pourtant, l’inquiétude gagne. Un hélicoptère passe très près du chalet, et le bruit d’une forte explosion se fait entendre. Un autre appareil survole les lieux, et largue un gros paquet, qui s’avère rempli… d’extincteurs gonflables – un objet qui, oui, existe bien dans notre monde réel, destiné notamment à tous ceux qui voudraient se déguiser en pompiers. Artefact en lequel Christoph Marthaler semble avoir trouvé le symbole parfait de l’absurdité des temps. Dans la montagne, une voix résonne, annonçant que les routes sont coupées, que la zone est condamnée, pour une durée « de quinze à dix-huit ans ». Puzzle délicat La dramaturgie en apesanteur, d’essence profondément musicale, de Christoph Marthaler tisse sa toile de manière impalpable, laissant le spectateur faire les liens lui-même. Des textes du poète – trop méconnu – Christophe Tarkos, de Pasolini, d’Olivier Cadiot ou de Dylan Thomas se mêlent à des morceaux de Schubert, de Mozart ou d’Adriano Celentano, dans ce puzzle délicat qui sans cesse se redistribue entre cacophonie et harmonie, loin des formes documentaires parfois paresseuses et souvent lourdement démonstratives qui se multiplient sur les plateaux. La jubilation provoquée par ce Sommet marthalérien vient aussi, bien entendu, de la vision de ces pompiers pyromanes que sont les grands de notre monde pris à leur propre piège – celui qu’ils ont fabriqué pour les autres, d’une société invivable. Le rire est doublé d’une note de fond d’une gravité sans appel, dans ce spectacle fourmillant de détails dadaïstes, qui peu à peu, sans que ce soit jamais explicite, convoque les réminiscences d’un autre chalet : le Berghof, à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Adolf Hitler passa la moitié de sa vie, avant et pendant la guerre, dans ce refuge où, en tant que chef d’Etat et de gouvernement allemand, il reçut nombre de personnalités en visite officielle, des Britanniques David Lloyd George et Neville Chamberlain à l’amiral français François Darlan en passant par le duc et la duchesse de Windsor et une noria de diplomates. Pour un homme de la génération de Marthaler, l’histoire du nazisme n’est pas une abstraction. Ne reste alors, sur scène comme dans la salle, qu’à fredonner « Now it’s time to say good night », variation tout en douceur sur Good Night, des Beatles. En attendant la fin du monde. Le Sommet, par Christoph Marthaler. Festival d’Avignon, La FabricA. Jusqu’au 17 juillet. Puis tournée française et européenne jusqu’en avril 2026, notamment à la MC93 de Bobigny, dans le cadre du Festival d’automne, du 3 au 9 octobre. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo : « Le Sommet », de Christoph Marthaler, au Festival d’Avignon, le 12 juillet 2025. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 14, 7:05 AM

|

Propos recueillis par Laurent Goumarre / Libération du 13 juillet 2025 De passage dans la cité des Papes pour trois jours, la metteuse en scène raconte son Festival, où «tout va plus vite qu’ailleurs». Etre en retard, c’est possible quand on monte sur scène ? Non, jamais. L’acteur doit être, avant, bien avant que le public rentre. Parce que je crois et je sais qu’il existe quelque chose avant l’entrée des spectateurs. Le théâtre a déjà commencé. L’acteur n’est jamais en retard, il est en avance. Aller au théâtre, mais pourquoi ? Dans quel espoir ? Aller au théâtre, ce n’est pas rien. Ce chemin est déjà une histoire qui peut faire peur. Il faut aider les gens à ouvrir et passer cette porte-là. Pour espérer d’être ensemble. L’espoir s’il y en a un, c’est celui-là : trouver les autres. Quand je suis spectatrice, je garde la même place que j’ai quand je travaille : au milieu. Je ne sais pas s’il faut espérer quelque chose d’autre. La dernière fois où vous vous êtes endormie dans une salle ? Je ne dors jamais ; je peux être dans un état de rêve éveillé, je décroche, et ce n’est pas négatif. C’est comme si parfois les spectacles me permettaient d’avoir un temps à moi, de suspension, de contemplation. Je quitte le sens, je regarde une couleur, un objet, un costume, d’autres chemins pour m’échapper. Je suis dans un autre regard, donc je ne peux pas m’endormir. Jamais. Un geste de la vie quotidienne que vous ne savez pas faire quand vous êtes à Avignon ? Prendre le temps, c’est impossible, on passe d’un spectacle, à un autre avec des tas de rendez-vous. Tout va plus vite qu’ailleurs. Le plus grand risque comme spectateur ? Rester enfermé dans une idée des choses, de ce qu’un spectacle doit être. Il y a un risque à ne pas ouvrir toutes les portes, c’est l’étouffement. Le coup foudre artistique ça existe ? Oh oui. Au pluriel. C’est Raimund Hoghe au Cloître des carmes, c’est une installation de Romeo Castellucci : des petits pieds d’enfants en argile, avec un moteur dessus, qui bougeaient doucement. C’est cette étudiante de Marina Abramovic, à l’école d’art d’Avignon, de dos, qui regardait un coucher de soleil, sans bouger, pendant très longtemps. A pleurer. Qui pour mettre en scène votre vie ? Moi. tout le monde me dit ça : «Arrête de mettre en scène ta vie !» La langue invitée du festival est l’arabe, mais la langue qui s’invite en vous ? Celle du corps. Dans chacun de mes spectacles, c’est sujet-verbe-complément : un acteur à côté d’une table, et une musique, et un ventilateur, et une langue. Ce sont les seules phrases que je comprenne. Des phrases de couleur, de matière. Vous pourriez nous dire en deux mots ce que vous faites à Avignon ? Je sors d’une lecture cabine à Artcena pour présenter une commande Jeune public du CDN de la Commune en 2026 : monster parade. Je lisais des textes dans une cabine, le public ne m’entendait pas, les acteurs avaient une oreillette et disaient le texte qu’ils entendaient. Et là je pars en rendez-vous, en trois jours j’aurai vu tous ceux que j’aurais pu rencontrer en un an. Ses rendez-vous de rentrée : Velvet, 25-27 septembre au CDN de Tours, 6 novembre Scène nationale Saint-Nazaire, 13 novembre Espace Pluriel à Pau, puis une énorme tournée en 2026 Propos recueillis par Laurent Goumarre / Libération Légende photo : La metteuse en scène nathalie béasse à Paris le 4 janvier. (Lisa Miquet/Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 12, 2:58 PM

|

Par Fabienne Darge, envoyée spéciale du Monde à Athènes - 12 juillet 2025 Le metteur en scène né en Albanie et installé en Grèce présente à Avignon sa nouvelle création, «Mami », dans laquelle il explore les figures maternelles.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/07/12/festival-d-avignon-les-voyages-balkaniques-de-mario-banushi_6620889_3246.html

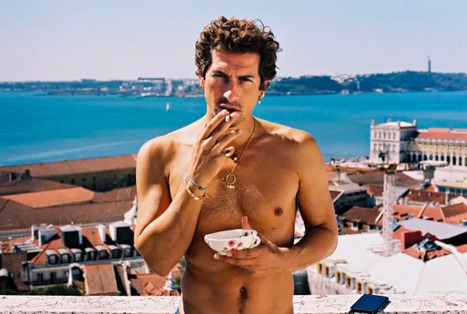

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Athènes ne ressemble pas à un cliché pour touristes, en ce jour de mai. Un vent venu d’Afrique a recouvert la ville d’une fine couche de poussières sahariennes, comme un voile de cendres. On suit Mario Banushi dans un quartier modeste et tranquille aux immeubles assoupis, et l’on se croirait dans une petite ville des Balkans, loin, bien loin de la grandeur athénienne. Le jeune metteur en scène, qui est l’artiste à découvrir dans ce Festival d’Avignon 2025, où il présente sa création intitulée Mami, a grandi entre ce quartier d’Ilioupoli et la périphérie campagnarde de Tirana, en Albanie. Il emmène sur les lieux de son enfance comme autant de stations sur un parcours qui l’a vu, en quelques années et trois spectacles, devenir à 26 ans la coqueluche des programmateurs de théâtre du monde entier, d’Avignon à Taipei en passant par Montréal ou Sydney. Un « conte de fées » dont il ne revient pas lui-même. D’emblée, dès sa première création, Ragada (2022), il a imposé son univers, totalement singulier : un théâtre sans paroles, marqué du sceau du rituel et gorgé d’images à la beauté irradiante, qui fait irrésistiblement penser dans son étrangeté poétique au monde du grand cinéaste géorgien Sergueï Paradjanov. « Comme j’ai grandi dans un milieu totalement éloigné de l’art, et dans l’idée que personne n’allait m’aider, j’ai vraiment dû partir de moi-même, de mes émotions, de mes sensations, pour créer », dit-il en montrant le petit terre-plein, dans le parc jouxtant l’immeuble de son enfance, où il venait seul, en son adolescence, déclamer des monologues. Mario Banushi a très vite su que sa vie se construirait entre les arts plastiques, la musique et le théâtre, sans avoir la moindre idée de ce qui avait pu le conduire vers ce désir. Pour lui permettre de mener ses études au Conservatoire d’Athènes et économiser le loyer de leur appartement, sa mère est allée vivre avec lui dans le minuscule local qui surplombe la boulangerie qu’elle tient aujourd’hui encore à Ilioupoli. « Ma mère est vraiment mon héroïne, et plus généralement les femmes de ma famille, qui traversent tous mes spectacles, affirme Mario Banushi. C’était extraordinaire pour moi d’intégrer le conservatoire, mais, pour autant, je ne me suis pas du tout reconnu dans l’enseignement, qui était globalement très classique, stanislavskien [du nom du comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique russe Constantin Stanislavski]. J’ai vite compris que le théâtre de texte n’était pas mon truc et que ce que je voulais, c’était chercher dans le corps, dans l’énergie, pour pouvoir exprimer des motifs très personnels. » Intimité dans l’étrangeté C’est au conservatoire, pourtant, qu’il découvre le travail de Pina Bausch ou de Christoph Marthaler, dont il se sent beaucoup plus proche, et qui s’est combiné chez lui avec son « amour » pour la musicienne-performeuse Laurie Anderson et pour le cinéaste Andreï Tarkovski. Ces découvertes ont ouvert des portes, même si son univers n’a rien à voir avec celui de ces illustres prédécesseurs, de même qu’avec celui de Romeo Castellucci, avec lequel on le compare pourtant souvent. « J’ai vu mon premier spectacle de Castellucci il y a deux ans, alors que j’avais déjà créé mes trois premières pièces », dit-il en s’amusant. « Je n’ai pas créé mon propre univers parce que je me suis dit que je voulais le faire, insiste Mario Banushi. C’est vraiment venu de mon esprit, de mon âme, et de ceux de mes performeurs, et surtout performeuses, que je choisis d’abord pour les personnes qu’elles sont, ce qui émane d’elles. Mon premier spectacle, Ragada, qui a été imaginé dans une maison d’Ilioupoli, en dehors de toute institution, a été déterminant pour la suite, dans la manière de créer un sentiment d’intimité, de familiarité avec les spectateurs, au sein d’une forme d’étrangeté. » « Cette pièce, avec son parfum balkanique, a d’emblée séduit le public grec, qui se sent très coupé de cette culture, en raison de l’européanisation et de l’américanisation générales », explique Konstantinos Tzathas, le programmateur des spectacles vivants du Centre Onassis d’Athènes, qui a produit Mami. « Mes pièces sont très balkaniques dans leurs inspirations, confirme Mario Banushi. Et cela ne pose aucun problème : que l’on joue à Londres ou à Taipei, les spectateurs se reconnaissent quand même, parce que je parle à leur âme, depuis la mienne. » Le metteur en scène reste marqué par l’Albanie de son enfance, où il a vécu jusqu’à l’âge de 6 ans, chez sa grand-mère, à qui sa mère, qui élevait seule ses enfants, l’avait confié. « L’Albanie est un pays où les traditions ont été beaucoup plus sauvegardées qu’ailleurs en Europe. Les rituels y sont encore très présents dans la vie quotidienne, avec leurs costumes, leurs chants polyphoniques. Toutes ces sensations, ces couleurs, ces odeurs, ces sons sont encore très présents en moi. Et le fait d’avoir été élevé entre deux langues a certainement produit chez moi un rapport particulier au langage. » De ses spectacles sans paroles Mario Banushi dit qu’ils sont « des livres immatériels », qui doivent conduire chacun à la rencontre avec soi-même. Il les travaille en peintre, plus qu’en metteur en scène au sens classique du terme, en réinventant des formes de rituel de deuil et de renaissance : ses deux précédentes créations, Goodbye, Lindita (2023) et Taverna Miresia. Mario, Bella, Anastasia (2023), sont parties de la mort de sa grand-mère, puis de celles de sa belle-mère et de son père, qui tenaient un restaurant à Tirana. Substrat pictural Toute création commence donc par un intense travail pictural, reposant sur le dessin et la photographie. Puis vient l’étape de la composition, directement sur le plateau. « Je travaille beaucoup avec les couleurs, les corps, la lumière. Je choisis moi-même le moindre élément scénique, costumes ou objets : je veux que tout soit exactement comme le sentiment que j’ai. C’est un travail très particulier pour les performeurs : il faut essayer, essayer encore, et petit à petit on choisit, on enlève, pour que finalement il y ait une histoire, et pas seulement des images. C’est le montage entre les images qui fait histoire, il ne s’agit pas de faire de l’image pour faire de l’image. » Même si le substrat pictural est fondamental chez ce grand amoureux de Jérôme Bosch ou de Fra Angelico, de Sophie Calle ou de Nan Goldin, Mario Banushi fuit comme la peste le côté « vitrine » que pourraient avoir ses spectacles. « Même si la beauté compte beaucoup pour moi, on ne doit pas en rester à ce niveau-là, ce que l’on cherche avant tout, ce sont les formes du réel, l’expérience profondément vécue. Idéalement, ce que je veux, c’est faire pleurer les spectateurs… » Avec Mami, il revient vers la figure de la mère, qui était déjà au cœur de son premier spectacle, Ragada (mot qui, en grec, signifie « vergetures », celles que laisse la grossesse sur le corps des femmes). Mais une mère multiple, diffractée. « Cela peut paraître étrange, mais le mot “mère” a toujours désigné pour moi plusieurs personnes. J’ai été élevé par toute une série de figures maternelles, grand-mère, sœurs aînées, femmes travaillant à la boulangerie… » En Albanie, avant de venir vivre en Grèce, la mère de Mario Banushi était sage-femme. Le jeune homme a grandi entouré d’histoires d’accouchements. Après les pièces précédentes, baignées par la douleur et le deuil, Mami se tourne donc vers la naissance et la vie. « Depuis longtemps, je me demande qui protège qui, dans une famille. Est-ce toujours le plus grand qui veille sur le plus petit ? Rien n’est moins sûr. Je suis un grand amoureux d’Alice au pays des merveilles, et j’avais envie de jouer sur les rapports entre des corps très grands et très petits. J’aime travailler cette dimension onirique, de conte de fées. » En regardant le théâtre du parc d’Ilioupoli, où il a vu ses premiers spectacles, des tragédies venues du théâtre antique d’Epidaure, Mario Banushi sourit : « Mon théâtre est aux antipodes de la tragédie classique, tellement remplie de mots… Mais, finalement, nous parlons de la même chose, de ce foyer fondamental qu’est la famille. » Sauf que Mario Banushi a injecté dans le bruit et la fureur de la grande forme grecque une mélancolie et une douceur toutes balkaniques. Sa Grèce à lui n’est pas celle, calcinée par le soleil et les passions, de la tragédie canonique. Elle s’offre dans l’ombre cendreuse de sentiments plus ordinaires mais intensément éprouvés, passés au tamis des souvenirs qui forment l’étoffe de nos vies. Mami. Création et mise en scène de Mario Banushi. Avec Vasiliki Driva, Dimitris Lagos, Eftychia Stefanou, Angeliki Stellatou, Fotis Stratigos, Panagiota Υiagli, Ilia Koukouzeli. Gymnase du lycée Aubanel, les 13, 14, 16, 17 et 18 juillet à 18 h 30. Durée : 1 h 10. Fabienne Darge (Athènes) Légende photo : Ilia Koukouzeli et Fotis Stratigos dans « Mami », de Mario Banushi, lors d’une répétition à Athènes, le 4 février. ANDREAS SIMOPOULOS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 2, 7:42 AM

|

L'hommage de Philippe Lançon dans Libération - 2 juillet 2025 Jeanne d’Arc devant la caméra de Robert Bresson, l’écrivaine et académicienne s’est éteinte mardi 1er juillet à 84 ans. Florence Delay est morte juste après l’aube, mardi 1er juillet, à 84 ans. Depuis quelque temps, le souffle lui manquait. Depuis deux jours, elle rêvait. Dans Mon Espagne : or et ciel (Hermann, 2008), elle rappelait que le lexique espagnol n’a qu’un seul mot pour désigner rêve, songe et sommeil : sueño. Cette polysémie allait comme un gant – de soie et d’acier, tenant la cape et l’épée – à la romancière, la traductrice, l’actrice qui fut à 20 ans la Jeanne d’Arc de Robert Bresson, l’amoureuse du Siècle d’or espagnol, l’enseignante universitaire, l’amie et, par-dessus tout, la femme qu’elle était. Polysémie qui conduisait, par éducation et comme par miracle, à une admirable clarté d’expression. La légèreté signait la précision, le jeu enveloppait l’érudition. Ce qui émane de cet estuaire intime entre dormir, songer, rêver, c’est en effet ce qu’elle incarnait avec un naturel souverain et discrètement scandaleux pour nous autres, pauvres bipèdes : la grâce ; autrement dit, une classe presque absolue, intérieure et extérieure. Sa voix grave, sa diction parfaite, son sourire affectueux mais inquiétant, son regard transparent, distingué mais sauvage, ce qu’on sentait parfois de rudesse retenue, rien ne semblait tout à fait soumis en elle aux lois ordinaires de la pesanteur. «Je dois une chandelle à ce tricot» Elle a raconté, entre autres dans la Vie comme au théâtre (Gallimard, 2015), sa passion d’enfance pour cet art, pour la dynamique de la troupe, qui ne l’a pas plus quittée que son amour parallèle de l’Espagne. Elle allait avoir 20 ans quand Lydia Michel, la mère de son amie la future militante maoïste et écrivaine Natacha Michel, lui dit en roulant les r, un soir d’hiver à la sortie du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne : «Notre ami Robert Bresson cherche une jeune fille pour jouer Jeanne d’Arc dans son prochain film. Je me demande si tu ne ferais pas l’affaire. Je vais dire à Natacha (elle accentuait le nom sur la deuxième syllabe), de te conduire à lui […]. J’ai oublié la pièce qu’on jouait au TNP, pas le tricot bleu marine à col roulé que je portais ce soir-là. Je dois une chandelle à ce tricot, et à Natacha qui me conduisit quai de Bourbon, île Saint-Louis, où habitait Bresson. Je conduirais là, trois ou quatre ans après, Anne Wiazemsky pour Au hasard Balthazar. Telle était, secrète et originale, la chaîne qui se créait entre les “modèles” de Robert Bresson.» Après quelques essais, elle ne fut pas retenue, jusqu’au jour, à la veille de l’été, où elle trouva sous sa porte «un petit bleu qui disait de ne pas partir en vacances, d’appeler tout de suite, que j’étais “Jeanne”. Plus rien n’existe de tout ça, ni les êtres aimés, ni les petits bleus». Cependant, «le tournage du Procès de Jeanne d’Arc à l’orangerie de l’observatoire de Meudon, l’été de mes 20 ans, est un moment important de ma vie par sa densité, sa grâce, son enseignement, ses retombées immédiates et futures». De ce tournage, quelque chose d’essentiel a survécu : «Bresson m’a appris comment dire à haute voix. Comment faire entendre une parole, un texte, sans les intonations qui fourvoient, et ce dont je lui suis peut-être le plus reconnaissante, comment dire la poésie.» «Obstination splendide» Son enfance apparaît, sous forme romanesque, dans un de ses derniers livres, Un été à Miradour (Gallimard, 2021). Madelou est un surnom de sa mère, écrit sur le porte-cigarettes de celle-ci. Son grand-père, chirurgien, a été maire de Bayonne. Son père, le psychiatre et écrivain Jean Delay, est l’auteur de livres qu’on a peut-être tort de ne plus lire, par exemple la Jeunesse d’André Gide (Gallimard, 1957). Dans la Vie comme au théâtre, elle décrit en détail ce qu’elle appelle «le coucher du père», qui est un lève-tôt. Il se déshabille avec soin, met une chemise de nuit : «Je suis contente que mon père porte des chemises de nuit et pas ces banals pyjamas à rayures qui transforment le sommeil en bagne. Je m’en souviendrai.» Il a sorti la monnaie de ses poches : «Je m’approche ensuite de la cheminée et demande si je ne pourrais pas le débarrasser de quelques centimes encombrants. Il acquiesce. Je fais un tas de centimes. Il l’augmente avec libéralité de quelques francs, puis s’assure que j’ai appris mes leçons. J’hésite un peu et c’est le terrible moment du congé.» En 1986, père et fille sont invités sur le plateau d’Apostrophes. L’émission, assez perverse, s’intitule ce jour-là : «Un stylo dans le patrimoine génétique». Emmanuel Carrère, également présent avec sa mère, raconte drôlement l’épreuve œdipienne dans son prochain livre, Kolkhoze (P.O.L, parution début septembre). Soudain, au milieu d’une phrase, «Jean Delay a écarquillé encore plus grand les yeux et il est d’un seul coup tombé en avant, le front butant sur la table basse couverte de livres, tout son grand corps distingué, sanglé dans un costume bleu nuit, glissant hors du fauteuil. A suivi un moment d’une extrême confusion, tout le monde croyant qu’il était en train de mourir en direct – un grand moment de télévision, comme on dit, dont Pivot se serait bien passé. Florence Delay s’est précipitée sur son père, lui a relevé la tête, il avait le regard vitreux, des techniciens sont arrivés pour le transporter en coulisse». Pivot enchaîne, avec embarras et souplesse, l’émission continue et Jean Delay revient sur le plateau, s’excuse. Carrère note que, dans son souvenir, tout cela dura quatre ou cinq minutes, autrement dit une éternité, mais que ces minutes, si elles ont existé, ne sont plus visibles sur le site de l’INA : «Je pourrais interroger Florence Delay, entre-temps devenue académicienne et qui m’a affectueusement serré dans ses bras à l’enterrement de ma mère.» Il ne pourra plus le faire. Jean Delay, mort l’année suivante, avait été académicien avant sa fille. Elle entre dans l’institution en 2000, au fauteuil numéro 10, qui fut celui d’Alfred de Musset, de François Coppée et de Jean Guitton auquel elle rend hommage. Elle est sans doute portée par le souvenir de son père, mais aussi animée par le souci de faire venir des écrivains qu’elle aime. Elle échouera. L’échec est une forme d’éclair qu’elle a su évoquer aussi bien que la fête. L’un de ses romans, l’Insuccès de la fête, conte comment un grand poète méconnu, Etienne Jodelle, fut chargé, sous Henri II, de composer et de mettre en scène une tragédie pour recevoir le duc de Guise, qui venait de reprendre Calais aux Anglais. Il avait quatre jours. Il échoua. Elle conclut : «L’échec retentissant que connut sa fête eut sur Etienne Jodelle des conséquences graves dont je suis, pour ma part, les traces jusqu’à sa mort et où je vois l’origine de sa double vie exemplaire, l’une, de la sinistre mobilité du jeu social, l’autre, de l’obstination splendide du secret poétique.» Florence a participé à «la sinistre mobilité du jeu social», mais «l’obstination splendide du secret poétique» a toujours prévalu en elle. «Impeccable» Elle a été chrétienne, puis cessé de l’être, avant de l’être de nouveau ; mais elle le fut à sa façon, selon ses propres rites et inspirations, à sa fantaisie. Elle a été la filleule de lettres et d’esprit de l’écrivain espagnol José Bergamín. Elle a connu le curé qui donna l’extrême-onction à Bernanos. «Affection» était un mot qu’elle aimait et employait volontiers. Elle aimait le champagne, le mystère, les chevaliers, le Pays basque (et même, à un moment, l’ETA), Biarritz où elle avait une maison. Elle aimait aussi les récits médiévaux et les chants indiens, réécrivant les uns pour la scène (ou pas) et traduisant les autres avec son ami le poète Jacques Roubaud. Ce qu’elle écrivait de Gérard de Nerval dans Dit Nerval, l ’un de ses meilleurs livres, largement consacré à son père, on pourrait le dire d’elle : «Fatalité ou providence, les chemins aussi s’écrivent, il s’empresse de les suivre.» Dans le même livre, elle se demande aussi : «Le roman rendra-t-il jamais l’effet des combinaisons bizarres de la vie ?» Dormir, rêver peut-être… «Dormir est, depuis l’enfance, a-t-elle écrit, ce que je fais le mieux et le plus volontiers, même si je fais volontiers d’autres choses. Disons : ce que je fais de plus impeccable.» Et, sensible à l’étymologie du langage comme à des racines qui vous emportent vers un terrier magique en libérant les attaches, suspendue à cet adjectif, «impeccable», que tout autre qu’elle risque toujours d’utiliser comme un juge ou un tailleur, elle ajoutait : «Ciel ! Il vient droit du “péché”. Impeccabilis, en latin ecclésiastique, signifie “incapable de pécher”. Par extension, “qui ne peut faillir”.» Pour le corriger aussitôt afin de lui redonner un sens plus ancien et, du même coup, sa «vivacité» : «Quitter la bonne route, le droit chemin, dévier, se perdre, s’égarer.» Son dernier livre, publié en 2023, s’intitule Zigzag. Elle y célèbre la forme brève, la vitesse de la pensée, de l’écrit et, en creux, son orgueil brandi et dérouté : «S’ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter, les orgueilleux auteurs de formes brèves se croient sortis de sa main et tiennent, comme eux, leur attribut à la main : le zigzag.» Légende photo : Florence Delay en juin 2021. (Vincent Muller/opale.photo)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 1, 12:34 PM

|

Par Nathalie Simon dans Le Figaro - Publié le 19 juin 2025 Selon une étude de Médiamétrie présentée ce mercredi matin au Théâtre des Bouffes Parisiens, la fréquentation dans les salles privées se maintient. Et rajeunit. Deux bonnes nouvelles en ces temps tourmentés. La première : 11,3 millions de Français sont allés au théâtre ces douze derniers mois. C’est ce que révèle l’étude de Médiamétrie qui a interrogé 1541 personnes de 15 à 80 ans. L’âge moyen est de 40,5 ans. « L’assiduité est très marquée. Elle s’est maintenue par rapport à 2024, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui communiquent de façon importante, et aux bouche-à-oreille », signale Marine Boulanger, directrice du pôle cinéma et entertainment de Médiamétrie. Seconde bonne nouvelle, le public a rajeuni : 47 % des spectateurs ont moins de 35 ans et le public est « globalement engagé dans des activités culturelles ». « L’image qu’il a du théâtre est très bienveillante et positive », reprend Marine Boulanger. Il associe spontanément au théâtre les mots « divertissement » et « plaisir ». 68 % en attendent plus de légèreté, de comédies et d’humour, ce qu’ils trouvent avec Le Roi lion à Mogador ou le Cirque du Soleil. « Des auteurs de la génération Netflix » S’ils ne sont pas enthousiastes à l’idée de voir des spectacles sur la guerre, les génocides et la religion, ils ne sont pas contre des sujets sur la « pauvreté et la misère », comme le prouve le succès de Passeport, d’Alexis Michalik, sur un migrant, au Théâtre de la Renaissance, ou Oublie-moi (4 Molières en 2023), avec Marie Julie-Baup et Thierry Lopez, qui traite d’Alzheimer. La fréquentation augmente depuis 2022. 8,6 millions de billets ont été vendus ces douze derniers mois, c’est 30 % de plus qu’en 2019 Anne-Claire Gourbier, déléguée générale de l’ASTP « Beaucoup de pièces abordent des thèmes contemporains. Plus aucun sujet ne nous fait peur, et aucun producteur n’en refuserait un disant qu’il est trop risqué, estime David Roussel, président de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). On a l’impression que les créateurs, comme Mélody Mourey (Big Mother), Nicolas Le Bricquir (Denali) ou Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi (Coupures), prennent le pouvoir. Ce sont des auteurs de la génération Netflix, qui ont été biberonnés aux séries. Ils suscitent l’engouement des spectateurs. Le devoir des artistes est de témoigner de leur époque. » « La dimension sociétale est essentielle, il y a une nécessité de se projeter », renchérit Anne-Claire Gourbier, déléguée générale de l’ASTP. On note enfin que 70 % de Français sont d’accord pour aller plus au théâtre. Même si beaucoup considèrent encore que le théâtre, ce n’est « pas pour eux », qu’il reste compliqué de s’y rendre et que l’accueil et le confort des salles laissent à désirer. Ils se disent prêts à payer 31 à 54 euros pour une place, mais continuent de penser que les prix sont trop élevés. « La fréquentation augmente depuis 2022. 8,6 millions de billets ont été vendus ces douze derniers mois, c’est 30 % de plus qu’en 2019 », assure Anne-Claire Gourbier. Des chiffres très encourageants. Nathalie Simon / Le Figaro

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 10:25 AM

|