Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 2018 10:08 AM

|

Strikingly, some phytopathogenic fungi are able to produce the well-known plant hormone abscissic acid (ABA). While biosynthesis of ABA in plants is derived from carotenoid, chemistry studies demonstrated that fungal ABA is produced by the direct cyclisation of farnesyl diphosphate (FPP) followed by oxidation steps. Previous studies in Botrytis cinerea identified a cluster of co-localized genes (Bcaba1 to Bcaba4) encoding P450 mono-oxygenases that are responsible for the final oxidation steps, but the key enzyme required for the cyclisation of FPP in fungi remained unknown so far. In a fungal genomic study recently published in Environmental Microbiology, the groups of Muriel Viaud at BIOGER (INRA/AgroParisTech, Thiverval-Grignon) and Isidro G. Collado at the University of Cadiz (Spain) present how they identified the gene Bcaba5 encoding the sesquiterpene cyclase (STC) acting as the key enzyme for ABA production in B. cinerea. While fungal genes contributing to the biosynthesis of one secondary metabolite are usually clustered at one genomic locus, Bcaba5 is physically independent from the locus that contains Bcaba1 to Bcaba4. Inactivation of the Bcaba5 gene confirmed that the fungal ABA biosynthesis route is distinct from the plant one and paved the ways for further studies (i) to decipher the fungal ABA biosynthetic pathway and to improve the industrial production of this hormone, (ii) to investigate the evolution of un-clustered secondary metabolism genes in fungi, and finally (iii) to elucidate the enigmatic role of ABA in fungal/plant interactions. Contact: Muriel.Viaud@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 2018 3:24 AM

|

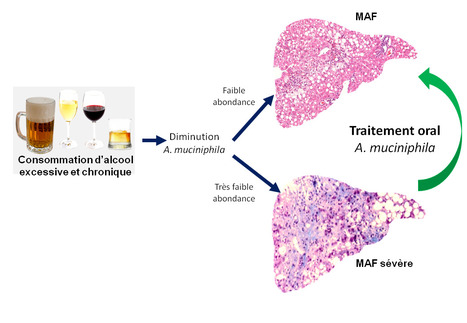

La susceptibilité individuelle à développer des formes graves de lésions hépatiques au cours de la maladie alcoolique du foie (MAF) ne dépend pas de la seule quantité d’alcool ingérée mais également de cofacteurs tels que la consommation de tabac, certains polymorphismes génétiques, d’un surpoids et de manière plus prégnante du microbiote intestinal (MI) comme il a été récemment démontré, Gut 2016. L’équipe Microbiote intestinal, macrophages et inflammation hépatique de l’unité INSERM UMR-S 996 (INSERM/UPSud, Clamart) a en effet mis en évidence l’existence d’un MI, délétère, chez les patients alcooliques qui développent les formes les plus sévères, et protecteur chez ceux ne développant pas de MAF sévère. L’utilisation de modèles murins de MAF a fourni la démonstration du rôle bénéfique de la modulation du MI, par fécalothérapie ou traitement prébiotique à base de pectine sur la prévention des lésions du foie au cours de l’alcoolisation (J. Hepatology 2017). Dans le dernier numéro de mai 2018 de Gut, cette équipe, en collaboration avec l’équipe d’H. Tilg (University Innsbruck, Austria), a identifié la bactérie Akkermansia muciniphila comme un constituant clé du MI protecteur, capable de prévenir mais surtout d’améliorer les lésions du foie au cours de la MAF. Les patients consommant chroniquement de l’alcool en excès présentent des taux d’Akkermansia muciniphila plus faibles que des personnes ne consommant pas d’alcool et les taux chez les patients atteints des formes sévères de MAF sont diminués par rapport à ceux recouvrés chez les patients alcooliques avec des lésions peu sévères. Dans un modèle murin d’alcoolisation chronique, l’alcool induit une perte de cette bactérie qui peut être restaurée par un traitement oral (A. muciniphila, souche CCUG 64013). Ce traitement s’avère suffisant pour permettre l’amélioration des lésions du foie qui est corrélée à une restauration de la barrière intestinale : couche de mucus et jonctions serrées améliorées. Akkermansia muciniphila du phylum des Verrucomicrobia est consommatrice d’oligo-polysaccharides et présente une affinité pour le mucus de l’épithélium digestif qui est dépendant de sa composition. Cette bactérie a déjà démontré son intérêt dans l’amélioration des complications associées à l’obésité (dyslipidémie et résistance à l’insuline) (Plovier et al. 2017). Elle se retrouve donc sur le devant de la scène parmi les candidats « médicament » pour des pathologies chroniques dont la MAF, pour laquelle, il n’y a à ce jour pas de traitement. Il s’agit donc désormais d’éclaircir ses mécanismes d’action afin de prouver l’innocuité de son usage dans l’optique d’une utilisation thérapeutique. Contact : cassard.doulcier@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 9, 2018 8:15 AM

|

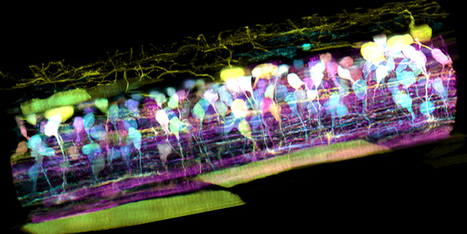

Meiosis is a universal step of sexual reproduction during which paternal and maternal chromosomes find each other, recombine, associate into pairs and eventually segregate one from the other, allowing the formation of haploid cells at the origin of the gametes. These processes go together with tremendous conformational changes that occur at multiple scales in meiocytes: whole nucleus, individual chromosomes but also DNA molecules that are involved in homologous recombination. In order to better understand how these events are interrelated, Nicolas Christophorou, Mathilde Grelon and their colleagues at the Institut Jean-Pierre Bourgin (UMR1318 INRA-AgroParisTech, Université Paris-Saclay, Versailles, LabEX SPS) set up a protocol to study meiosis in 3D-preserved Arabidopsis meiocytes. In an article just published in the Plant Journal, they showed that this technique was compatible with FISH as well as with the use of a large variety of antibodies for immunohistochemistry. The ability to maintain the nuclear organization of meiocyte nuclei in combination with the powerful genetic and cytogenetic tools available in A. thaliana will help address the potential links between chromosome dynamics and other meiotic processes such as meiotic recombination, pairing and synapsis. Figure legend: 3D-investigation of an Arabidopsis male meiocyte. Left panel: The immunodetection of the ZYP1 protein on 3D-preserved male meiocytes reveals the five pairs of Arabidopsis chromosomes. The preservation of the 3D-structure of the nucleus allows the reconstruction (central panel) and the individual segmentation (right panel) of each of the five pairs of chromosomes. Contact : mathilde.grelon@inra.fr ou nicolas.christophorou@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 10, 2018 4:30 AM

|

Le Point du 10 mai 2018 publie un dossier sur « Comment apprendre vite et mieux », et rend compte des découvertes de Stanislas Dehaene, « le pape du cerveau ». Dans une interview accordée à l’hebdomadaire, Stanislas Dehaene, qui dirige depuis 2008 le laboratoire d’imagerie cérébrale NeuroSpin-CEA, sur le plateau de Saclay, explique que « l’idée de Jean-Philippe Lachaux – directeur de recherche à l’Inserm – est intéressante. Avec son programme Atol (Attentif à l’école), il propose d’expliquer aux jeunes élèves comment se concentrer ». Il ajoute : « J’y vois un domaine essentiel : la métacognition, c’est-à-dire la connaissance de soi et la confiance en ses propres capacités ».

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 2018 5:33 PM

|

Entre 2008 et 2016, les recrutements des EPST (établissements publics à caractère scientifique et technologique) opérés par la voie des concours externes "ont baissé de 32 %". C’est ce qu’indique une note d’information du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation consacrée à l’évolution et à la structure des recrutements en EPST sur cette période, publiée en avril 2018. Si tous les personnels sont touchés par cette baisse des recrutements, elle est notamment sensible pour "les corps les moins qualifiés".

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 1, 2018 10:04 AM

|

Le pathogène bactérien Agrobacterium tumefaciens provoque des galles sur les tiges et racines d’un large spectre de plantes hôtes comme les plants de tomate, peupliers, rosiers et cerisiers. Le mécanisme de formation des galles est bien connu : le pathogène transfère une partie de son ADN dans le noyau des cellules végétales, puis l’expression des gènes de cet ADN bactérien provoque la prolifération des cellules végétales et la formation des galles. Agrobacterium tumefaciens colonise la surface et l’intérieur des galles. Mais comment le pathogène est capable de vivre dans les galles ? Quelles voies métaboliques du pathogène sont actives lorsqu’il exploite les nutriments provenant de l’hôte ? Pour répondre à cette question, l’équipe Interactions Plante-Bactéries de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec l’Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS, Villeurbanne) et avec le soutien de la plateforme de séquençage à haut débit de l’I2BC, a entrepris de comparer l’abondance relative des transcrits des gènes (les ARN) du pathogène lorsqu’il vit hors et dans les galles. La principale contrainte à résoudre est que les bactéries Agrobacterium tumefaciens représentent moins de 1/100 000 du poids frais des galles. Dans ce travail, qui vient de paraître dans New Phytologist, les chercheurs ont réussi à extraire les bactéries des galles, puis à analyser leur contenu en ARN. Les voies métaboliques qui permettent l’exploitation des nutriments (sucres, acides aminés et organiques, sels minéraux), ainsi que des mécanismes de contournement des défenses de la plante ont pu être identifiés. Ce travail met en lumière les stratégies de persistance des pathogènes lors de l’infection d’un hôte. Illustration issue de l’article : Carte physique du génome d’Agrobacterium tumefaciens montrant les gènes dont l’expression est augmentée (en vert) ou réduite (en rouge) lorsqu’il colonise les galles formées sur l’arabette des dames, Arabidopsis thaliana. Contact : denis.faure@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 6, 2018 5:10 PM

|

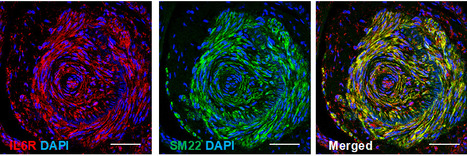

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est caractérisée par un remodelage obstructif des petites artères pulmonaires qui est responsable de l’élévation permanente de la pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPm) conduisant à une défaillance du ventricule droit. Bien que plusieurs éléments cliniques et précliniques aient souligné qu’il existait un lien entre l’interleukine (IL)-6 et la sévérité de ces désordres cardio-pulmonaires, les mécanismes sous-jacents unissant ces observations restaient jusqu’à présent méconnus. Dans l’objectif de mieux appréhender les mécanismes impliqués dans cette association, le Dr Christophe Guignabert et son groupe de recherche (INSERM UMR-S 999, LabEx LERMIT, Faculté de Médecine, Université Paris-Sud, Le Plessis-Robinson) ont étudié cette voie IL-6/gp130 et ces éventuels dysfonctionnements dans l’HTAP. C’est ainsi qu’ils ont pu identifier une expression ectopique du récepteur de l'IL-6 (IL6R) à la surface des cellules musculaires lisses des artères pulmonaires (CML-AP) de patients HTAP (voir l'image associée). En effet, en situation physiologique, l'expression cellulaire d’IL6R est limitée aux hépatocytes, cellules épithéliales et intestinales, mégacaryocytes polynucléaires neutrophiles, monocytes/ macrophages et lymphocytes CD4+. Des analyses fonctionnelles in vitro, menées avec des CML-AP de patients HTAP ou de sujets contrôles, ont permis de souligner qu’IL6R contribue à la mise en place d’une signalisation pathologique médiée par Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT) et ainsi facilite la survie exagérée des CML-AP. L’importance jouée par l’IL6R dans l’accumulation de cellules vasculaires dans les artères pulmonaires et dans l’infiltration de cellules inflammatoires a pu être validée dans les modèles précliniques d'hypertension pulmonaire sévère (HTP) chez le rat ainsi qu’au travers des souris déficientes en IL6R dans leur muscle lisse (souris Sm22/Il6r-/-). En effet, la perte ou l’inhibition à l’aide de petites molécules non peptidiques ciblant l’IL6R comme le 20S,21-epoxy-resibufogenin-3-formate (ERBF) protègent partiellement contre l’HTP en réduisant l'activation de STAT3 dans les tissus musculaires lisses et en diminuant également l'infiltration inflammatoire associé. Ainsi, cette découverte jette les bases de thérapies ciblant la signalisation de l’IL6R pour les patients atteints d'HTAP comme le souligne l’éditorial qui l'accompagne des Dr. Soni Pullamsetti, Werner Seeger et Rajkumar Savai. Cette étude vient de paraître dans le numéro du mois de mai 2018 de Journal of Clinical Investigation. Ce travail a notamment reçu le support de l’ANR (ANR-16-CE17-0014 - TAMIRAH), du Département Hospitalo-Universitaire (DHU) Thorax Innovation (TORINO) et de la Chancellerie des Universités de Paris. Le Dr Yuichi Tamura (Department of Cardiology and Medical Education, International University of Health and Welfare School of Medicine, Narita, Japan) a été lauréat d’une bourse européenne de l’European Respiratory Society (ERS)/EU RESPIRE Marie Curie (RESPIRE2-2013-4919) pour effectuer son séjour post-doctoral au sein de l’UMR-S 999 et du Centre de Référence de l’Hypertension Pulmonaire de l’Hôpital Bicêtre (AP-HP) dirigés par le Pr Marc Humbert. Melle Carole Phan est soutenue par une bourse doctorale de Fonds de Recherche en Santé Respiratoire et la Fondation du Souffle. Contact : christophe.guignabert@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 30, 2018 1:12 PM

|

Séminaire Centrale Supélec / Gustave Roussy le jeudi 24 mai 2018

Les développements récents en mathématiques appliquées et sciences de l’information vont révolutionner à court terme la médecine, et plus particulièrement la cancérologie. Partant de ce constat, Centrale Supélec et Gustave Roussy ont noué un partenariat visant à faciliter les échanges de matériel, d’idées et visent à intégrer les équipes de recherche travaillant sur des projets communs. Dans l’objectif de mettre en place de nouveaux projets et piloter ceux existant, les deux instituts organisent une demi- journée d’échanges scientifiques, suivis d’une réunion de structuration de projets.

Ce séminaire a pour but d’échanger entre chercheurs en cancérologie et chercheurs en mathématiques appliquées, et de développer un programme commun Centrale Supélec / Gustave Roussy portant sur les mathématiques appliquées et la médecine digitale en oncologie. Contact : cecile.tableau@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 6, 2018 5:23 PM

|

Il s’agit de soutenir des projet trans-établissements contribuant au développement d’une identité Paris-Saclay ou au rayonnement de notre Université via : - une aide financière jusqu’à 5000 € (pouvant être étendue à 8000 €)

- une aide à l’élaboration d’une stratégie de communication

- une visibilité accrue auprès de la communauté Université Paris-Saclay

Actions sportives, scientifiques, culturelles… les candidatures en ligne sont ouvertes jusqu’au 14 juin 2018 pour les projets se déroulant de septembre à décembre 2018 (annonce des lauréats fin juin). Retrouvez toutes les informations sur : http://www.universite-paris-saclay.fr/aap-vie-de-campus2018 Contact : camille.paoletti@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 5, 2018 6:30 PM

|

Le Projet international de coopération scientifique (PICS) est un projet scientifique établi conjointement par deux équipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération suivie avec un partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications communes. Date limite des candidatures : 30 mai 2018.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 29, 2018 12:19 PM

|

Contrairement au dogme longtemps admis, le cerveau adulte est capable de générer de nouveaux neurones chaque jour, en particulier dans l’hippocampe, une structure essentielle pour la mémoire. Ce processus finement régulé inclut différentes étapes : prolifération cellulaire, différenciation, maturation et éventuellement intégration des nouveaux neurones au sein des réseaux préexistants. Selon la littérature, ces nouveaux neurones jouent un rôle essentiel dans des fonctions cognitives comme la mémoire ou la fonction de séparation de patterns qui permet d’encoder sans ambiguïté des souvenirs d’épisodes de vie relativement similaires. Depuis quelques années, des études montrent que cette neurogenèse hippocampique adulte semble altérée chez certains modèles animaux de déficience intellectuelle. Des chercheurs de l'Institut NeuroPSI (CNRS/Université Paris-Sud) ont étudié la neurogenèse adulte chez une souris modèle du syndrome de Coffin-Lowry, une maladie rare caractérisée par une forme sévère de déficience intellectuelle. Chez l’homme, ce syndrome est causé par des mutations du gène rsk2 qui code la protéine RSK2 impliquée dans de nombreux processus cellulaires. Dans un article paru en avril dans Neurobiology of Disease, les chercheurs ont montré que les souris dépourvues de RSK2 présentent des déficits de mémoire spatiale et de leurs capacités de séparation de patterns. En étudiant la neurogenèse adulte chez ce modèle animal, ils ont découvert qu'en absence de RSK2, les nouveaux neurones mettent plus de temps à devenir matures et que ce retard de maturation altère l’intégration des jeunes neurones lors d'un apprentissage. L’ensemble de ces dysfonctionnements pourrait contribuer aux altérations cognitives observées chez ce modèle. Contact : roseline.poirier@u-psud.fr ou charlotte.castillon@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 29, 2018 11:57 AM

|

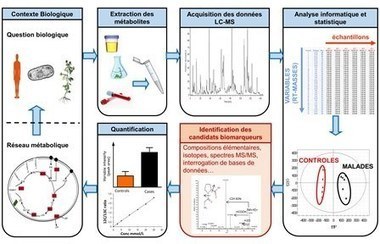

Dans une étude publiée dans Analytical Chemistry, l'équipe de spectrométrie de masse du Laboratoire d'Etude du Métabolisme des Médicaments (SPI) du CEA de Saclay a démontré l'intérêt de l'Orbitrap Fusion, un spectromètre de masse de dernière génération pour l'identification de métabolites d'intérêt sur la base de leurs masses et isotopes mesurés avec une grande précision. L'analyse métabolomique consiste en l'analyse de l'ensemble des molécules organiques de petites tailles (<1500 Da), ou métabolites, présents dans un système biologique donné (cellule, tissu, organisme). Elle a pour objectif une meilleure compréhension des systèmes biologiques en mettant en évidence des interrelations métaboliques qui n'auraient pas pu être détectées par des approches biochimiques conventionnelles. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire mettant en jeu a. la chimie analytique (acquisition des empreintes métaboliques les plus informatives et les plus robustes possibles), b. le traitement du signal (afin de retirer l'information analytiquement pertinente des empreintes générées) et c. les analyses statistiques multivariées. Ces dernières permettent de résumer, visualiser et comparer l'information biologiquement pertinente contenue dans les différents profils métaboliques (Figure 1). Contact : francois.fenaille@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 29, 2018 11:41 AM

|

As a participant in the Jean d’Alembert Fellowship Programme, Professor Sergey Karpov spent six months visiting Université Paris-Saclay (UPS) from the Invertebrate Zoology Department at Saint Petersburg State University in Russia. The majority of Prof. Karpov’s time spent working revolves around the study of organisms that are not quite plants and not quite animals. We eat them and often use them to make foods like wine and beer. They have saved millions of human lives but have also taken just as many. Some live on their own while others act as parasites. Fungi and their close relatives, which include organisms commonly known to us as mushrooms, molds, yeasts and others form part of a group of over 99,000 known living species and they are the organisms that have captured Prof. Karpov’s interest. Hosted by UPS researchers, Professors Purificación López-García and David Moreira, Prof. Karpov carried out the majority of his work at the lab for Ecologie Systématique Evolution (ESE). The lab, which is supported by UPSacaly partners CNRS, Université Paris Sud and Agro Paris Tech, carries out a variety of activities related to applied and fundamental research on ecology and evolution.

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 8, 2018 10:41 AM

|

Les méthodes comparatives phylogénétiques (en anglais, PCM, pour Phylogenetic Comparative Methods) ont pour but d’étudier la distribution de traits quantitatifs au sein d’un ensemble d’espèces, en prenant en compte les relations de parentés qui existent entre elles. Ces relations sont représentées de manière classique par un arbre phylogénétique. Cependant, ces arbres, qui supposent une transmission verticale du patrimoine génétique d’une génération à l’autre, ne tiennent pas compte des événements d’hybridations, ou de transferts de gènes horizontaux, qui peuvent modifier la filiation de certaines espèces. Ce type d’événement peut être fréquent pour certains groupes de plantes, ou de bactéries. On a alors recours à un réseau phylogénétique, dans lequel certaines branches horizontales sont ajoutées à la structure arborescente pour représenter ces événements. Dans un article récemment publié dans le journal Systematic Biology, nous proposons un nouveau modèle d’évolution brownien d’un trait quantitatif sur un tel réseau. Ce modèle induit une structure de variance-covariance pour les traits observés aux feuilles, pour les espèce actuelles. Nous montrons qu’il est possible de calculer cette structure de manière efficace, et ainsi d’étendre plusieurs outils d’analyses statistiques propres aux PCM, comme la régression phylogénétique ou la reconstruction d’états ancestraux, à des espèces liées par une histoire évolutive réticulée. Nous montrons également comment certains phénomènes propres aux réseaux phylogénétiques, comme la vigueur hybride, peuvent être étudiés dans ce cadre. Ces outils ont été implémentés de manière flexible dans le paquet PhyloNetworks, disponible librement sur Julia. Note sur les auteurs: Paul Bastide a préparé sa thèse entre 2014 et 2017 dans l’école doctorale de mathématiques Hadamard (EDMH), sous la direction de Stéphane Robin et Mahendra Mariadassou, entre les laboratoires MIA Paris et MaIAGE.

Cécile Ané est une ancienne membre du Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (LMO), maintenant professeure à l’Université du Wisconsin - Madison, où ont été conduites la majorité des recherches présentées ici, et dont sont issus Claudia Solís-Lemus, Ricardo Kriebel et William Sparks. Contact : paul.bastide@m4x.org

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 9, 2018 1:12 PM

|

Au niveau des cardiomyocytes (cellules musculaires cardiaques), l’activation aiguë de la voie AMPc/PKA via la stimulation des récepteurs β-adrénergiques (β-ARs) joue un rôle fondamental dans la régulation de la fonction cardiaque, puisque elle permet l’augmentation de la contraction cardiaque en phosphorylant les différentes protéines cibles du couplage excitation-contraction. En revanche, l’activation chronique de cette voie est délétère, car elle est source de survenue d’arythmies cardiaques et de remodelage hypertrophique du cœur, qui implique la phosphorylation de certains facteurs de transcription au niveau des noyaux. Dans le cœur, il existe principalement deux sous-types de récepteurs β-ARs ; β1- et β2-ARs. Contrairement aux effets modestes des récepteurs β2-ARs, les récepteurs β1-ARs exercent de puissants effets sur la contraction cardiaque. Ces effets sont en partie dus au fait que les récepteurs β1-ARs ont la capacité de produire des signaux AMPc diffus, induisant ainsi la phosphorylation de l’ensemble des protéines cibles du couplage excitation-contraction, alors que les signaux générés par les récepteurs β2-ARs sont confinés au niveau de certains microdomaines sous-membranaires et induisent principalement la phosphorylation des canaux calciques de type L. De plus, la stimulation prolongée des récepteurs β1-ARs exerce un effet pro-apoptotique sur les cardiomyocytes alors que celle des récepteurs β2-ARs exerce un effet anti-apoptotique. Dans une étude qui vient de paraitre dans Cardiovascular Research, Grégoire Vandecasteele et ses collaborateurs au sein de l’UMR-S 1180 (INSERM/UPSud/Faculté de Pharmacie, Châtenay-Malabry) se sont intéressés à l’étude du rôle des récepteurs β1- et β2-ARs dans la régulation différentielle de l’activité PKA cytoplasmique et nucléaire. Ils ont pu montrer que contrairement aux récepteurs β1-ARs qui ont la capacité d’activer la PKA au niveau du cytoplasme et aux noyaux, les récepteurs β2-ARs activent la PKA uniquement au niveau du cytoplasme, et ce indépendamment de la capacité des récepteurs β2-ARs à induire une augmentation des niveaux d’AMPc dans les noyaux. En accord avec ces résultats, les récepteurs β1- mais pas β2-ARs activent le facteur pro-apoptotique régulé par la PKA, ICER. Ainsi, cette différence dans la capacité à activer la PKA au niveau des noyaux représente un nouveau mécanisme qui pourrait expliquer la différence des effets de la stimulation chronique des récepteurs β1- et β2-ARs sur la survie des cardiomyocytes. Dans une seconde partie de cette étude, les chercheurs se sont intéressés aux différents mécanismes responsables de l’incapacité des récepteurs β2-ARs à activer la PKA au niveau des noyaux. Leurs résultats pointent vers la PDE4, un isoforme particulière de phosphodiestérase hydrolysant l’AMPc, comme un régulateur central permettant de limiter l’activation de la PKA holoenzyme responsable des réponses PKA nucléaires. Leurs résultats montrent également que la mAKAP, une protéine d’ancrage de la PKA localisée dans la partie externe de la membrane nucléaire, est un élément clé dans la transduction de la signalisation PKA nucléaire induite par les récepteurs β2-ARs et à un moindre degré, les récepteurs β1-ARs. Ce travail, qui a fait l'objet de la thèse de doctorat de Ibrahim Bedioune, a mis à jour une nouvelle différence dans la signalisation entre les récepteurs β1- et β2-ARs au niveau des noyaux des cardiomyocytes. Contact : gregoire.vandecasteele@u-psud.fr ou ibrahim.bedioune@gmail.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 8, 2018 12:28 PM

|

Les Echos (07/05) consacrent un article à Brainvectis, spin-off de l’Inserm créé par le Dr Nathalie Cartier-Lacave, médecin-chercheur pionnier de la thérapie génique à l’Inserm, qui « espère stopper l’évolution de maladies neurodégénératives en introduisant un cheval de Troie au cœur des cellules neuronales ». Il s’agit d’une enzyme porteuse d’un gène capable de restaurer un fonctionnement normal au cœur même des cellules neuronales, explique le journal. Ce dernier souligne que Brainvectis s’appuie sur IDF Innov pour accélérer ses essais cliniques. L’équipe espère lancer le premier essai chez un patient Huntington en 2019. Présidente de la Société française de thérapie cellulaire et génique (SFTCG) jusqu’en 2014, et présidente de l'European Society of Gene and Cell Therapy jusqu'en 2016, Nathalie Cartier-Lacave participe à la promotion et au développement de nouvelles approches de thérapie génique. Elle pilote, au Centre d’imagerie Moléculaire (MirCen) du CEA de Fontenay-aux-Roses le groupe Biothérapies dans le laboratoire Inserm U1169 (unité mixte entre l'Inserm et le CEA), où elle travaille à la mise en place d'un traitement par thérapie génique de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 2018 5:25 AM

|

Continuing the resolution revolutionThe living cell contains dynamic, spatially complex subassemblies that are sensitive to external perturbations. To minimize such perturbations, cells should be imaged in their native multicellular environments, under as gentle illumination as possible. However, achieving the spatiotemporal resolution needed to follow three-dimensional subcellular processes in detail under these conditions is challenging: Sample-induced aberrations degrade resolution and sensitivity, and high resolution usually requires intense excitation. Liu et al. combined noninvasive lattice light-sheet microscopy with aberration-correcting adaptive optics to study a variety of delicate subcellular events in vivo, including organelle remodeling during mitosis and growth cone dynamics during spinal cord development. Voir aussi l'article paru récemment dans Science par le prix Nobel Eric Betzig et la vidéo.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 30, 2018 12:25 PM

|

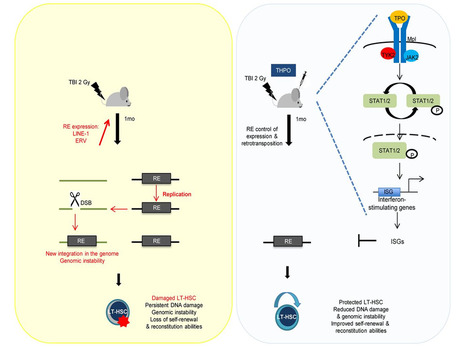

Les cellules souches hématopoïétiques (CSH) sont les cibles majeures indésirables des radiothérapies utilisées pour le traitement de nombreux cancers. Les radiations ionisantes affectent les fonctions des CSH, induisent leur vieillissement prématuré et un risque élevé de développer une leucémie myéloïde. Dans étude parue dans The Journal of Experimental Medicine l’équipe de Françoise Porteu (INSERM/UPSud UMR-S 1170, Gustave Roussy) met en évidence un nouveau mécanisme responsable de cette perte de fonction : l’expression et la mobilisation des rétrotransposons. Les CSH expriment de nombreux rétrotranposons (rétrovirus endogènes et LINE-1) actifs. L’irradiation corps entier chez la souris induit la dérépression et la mobilisation de ces éléments. Les inhibiteurs rétroviraux restaurent les fonctions et la stabilité génomique des CSH après irradiation, ce qui démontre l’importance des rétrotransposons dans les effets délétères de l’irradiation sur les CSH. L’équipe montre aussi que l’expression et la mobilisation des rétrotransposons dans les CSH peuvent être bloquées par Thrombopoiétine (THPO), une cytokine cruciale à l’auto-renouvèlement des CSH. Cet effet est dû à la capacité de la THPO d’induire dans les CSH une réponse immune anti-virale de type interféron (IFN), dépendante des voies de signalisation STAT1 et STAT2. Un effet similaire est observé avec l’injection d’IFN-a. A l’inverse de la THPO, l’IFN est produit lors des infections et affecte toutes les cellules. La THPO serait donc un IFN constitutif, spécifique des CSH, capable de protéger celles-ci des rétrotransposons tout en maintenant leur auto-renouvèlement. Ces résultats renforcent les relations entre dommage à l’ADN, rétrotransposons et immunité anti-virale. Ils ouvrent des perspectives pour prévenir les effets délétères des radiothérapies sur les CSH. D’autre part, ces données permettent aussi de comprendre pourquoi dans certains cas l’activation chronique de STAT1 et de la voie IFN induit la résistance de cellules cancéreuses à la radio/chimiothérapie. Contact : francoise.porteu@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 3, 2018 6:36 PM

|

La trigonelline (N-méthylnicotinate, ou N-méthylpyrimidine-3-carboxylate) est un composé produit par de nombreuses plantes qui a un rôle d’osmoprotectant. Pour les physiologistes, c’est aussi un ingrédient majeur du café dont les propriétés thérapeutiques potentielles font l’objet de plus en plus d’études. Pour quiconque s’intéresse au métabolisme microbien, c’est-à-dire aux phénoménales capacités enzymatiques de transformations des micro-organismes, c’est une molécule qui peut servir de nutriment. Cette fonction est établie de longue date, mais bizarrement, aucune étude décrivant sa voie de dégradation n’avait transparu jusque-là. Dans une étude qui vient de paraître dans PNAS, des chercheurs de l'unité de recherche Génomique métabolique du Genoscope (Institut François Jacob, CEA/CNRS/UEVE/UPSaclay, Evry) ont fait croître la bactérie Acinetobacter baylyi ADP1 sauvage, ainsi qu’une collection de souches mutantes pour chacun de ses gènes (un outil développé dans notre laboratoire), en présence de trigonelline et ont ainsi identifié un groupe de gènes, qu’ils ont appelés Tgn, impliqués dans son transport et sa dégradation. Les chercheurs ont reconstitué in vitro, en présence de trigonelline et de six protéines recombinantes purifiées, une voie métabolique qui conduit à la formation de méthylamine et succinate. Ils ont élucidé l’ordre des réactions (voir l’illustration), et résolu la structure de deux métabolites ‘nouveaux’ (inconnus dans les bases de données). L’ouverture du cycle aromatique de la trigonelline est catalysée par une oxygénase flavine-dépendante à deux composants et fournit le métabolite (Z)-2-((N-methylformamido)methylene)-5-hydroxybutyrolactone (MFMB). Celui-ci est oxydé en (E)-2-((Nmethylformamido)methylene) succinate (MFMS) et le MFMS est clivé en succinate semi-aldéhyde (SSA), méthylamine, acide formique et dioxyde de carbone. L’oxydation du SSA est assurée par une SSA déshydrogénase, assistée en cela d’une protéine au rôle inattendu. La parenté structurale de la trigonelline avec d’autres molécules dont la voie de dégradation est connue ne laissait pas entrevoir cette stratégie métabolique, de prime abord. Enfin, l’analyse de la distribution des gènes Tgn dans les différents génomes microbiens renforce l’idée que ce composé est aussi un acteur nutritionnel non négligeable dans le sol et des environnements soumis à des variations de salinité. Illustration (d’après l’article) : Enzymes et métabolites de la voie de dégradation de la trigonelline chez A. baylyi ADP1. Contacts : fischer@genoscope.cns.fr & aperret@genoscope.cns.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 1, 2018 9:51 AM

|

Dans le cadre l'activité du groupe du travail "imagerie hyperstpectrale" de la Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques (SFSTP), les collègues de l’Unité Lip(Sys)² (Lipides , Systèmes analytiques et biologiques) de la Faculté de Pharmacie de l’UPSud (Châtenay-Malabry) organisent une session d'étude le jeudi 24 mai. Contact : ali.tfayli@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 5, 2018 5:34 PM

|

AgroParisTech et Agrocampus s’associent pour proposer du 19 au 21 juin 2018 un module doctoral de 3 jours consacré à l’évaluation des services écosystémiques des espaces agricoles et péri-urbains. Ce module aura lieu à Paris et est destiné en priorité aux doctorants ; à ce titre, il est reconnu par les écoles doctorales ABIES d’AgroParisTech et EGAAL de l’université Bretagne-Loire, mais la participation de doctorants d’autres écoles doctorales est possible. L’inscription à cette formation soutenue par Agreenium est gratuite, mais les frais de déplacement et de logement à Paris doivent être pris en charge. La date limite d'inscription est fixée au 1er juin. L’objectif de ce module doctoral est de présenter les bases conceptuelles et méthodologiques de l’évaluation des services écosystémiques au sein d’espaces agricoles, mais aussi péri-urbains. A travers l’intervention d’experts internationaux issus de différents champs disciplinaires, il s’agit de présenter l’état de l’art des méthodes d’évaluation des services écosystémiques, tout en mettant en lumière leurs limites actuelles. Une visite de terrain et une table ronde visent à illustrer les questions de recherche posées et à permettre une discussion contradictoire sur les approches possibles de valorisation des services écosystémiques. L’ensemble du module est délivré en anglais, selon la trame suivante : The concept of ecosystem service European perspective on the evaluation of ecosystem services Linkage between biodiversity and ecosystem services Toward mapping the services of agricultural ecosystems at national level Evaluation of ecosystem services in agricultural landscapes and in sub-urban environments Monetary valuation of ecosystem services Visits: - Urban gardens in Paris

- ASSETS project on the Saclay plateau

Round-table: « How can we value/valuate ecosystem services? » Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’Agreenium ou sur celui des écoles doctorales : Vous pouvez aussi nous interroger directement. Patricia Garnier (INRA) David Montagne (AgroParisTech) Christian Walter (Agrocampus Ouest)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 5, 2018 6:31 PM

|

La Fondation de France lance un appel à projets en matière de santé humaine sur des études portant sur l’impact sanitaire des facteurs de risques environnementaux ou des déterminants socio-économiques des maladies ; sur le traitement des questions de santé environnementale dans le débat et l’action publics et sur des actions de prévention en santé environnementale. Date limite des candidatures : 23 mai 2018.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 5, 2018 6:28 PM

|

Le groupement d’intérêt scientifique Institut du genre décernera le prix de thèse d'un montant de 7000€, dans le domaine du genre et des sexualités. Date limite des candidatures : 21 mai 2018.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 29, 2018 8:14 AM

|

Dans un article du New England Journal of Medicine paru le 19 avril, les résultats intermédiaires d’un essai clinique (HGB-205) conduit par la Pr. Marina Cavazzana et ses équipes à l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP en collaboration avec l’Institut Imagine (AP-HP/Inserm/Université Paris Descartes) ainsi que ceux d’un essai multicentrique international (HGB-204) mené aux Etats-Unis, en Thaïlande et en Australie, montrent que la thérapie génique est efficace pour améliorer l’état de santé ou guérir les patients atteints de bêta-thalassémie. Huit ans après la première thérapie génique dans cette maladie, réalisée par les Pr Cavazzana et Leboulch (Cavazzana-Calvo et al. 2010), le vecteur lentiviral « LentiGlobin » de cette thérapie a été généré sous la direction du Pr. Leboulch des universités Paris-Sud et d’Harvard et ses collaborateurs, comme le Dr. Emmanuel Payen, au CEA où le Pr Leboulch est Haut-Conseiller pour l’innovation médicale de la Direction de la Recherche Fondamentale du CEA et Directeur Scientifique Honoraire de l’Institut de recherches François Jacob. Ces essais sont promus par la société américaine bluebird bio, qui a été fondée par le Pr Leboulch à Boston. Cumulant 15 à 42 mois de suivi, les patients des deux essais ne présentent aucun effet adverse et ont repris leurs activités professionnelles ou scolaires. Voir aussi le communiqué de presse du CEA. Contact : philippe.leboulch@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 29, 2018 11:48 AM

|

Des chercheurs de l’unité Agronomie (Inra, AgroParisTech), du Laboratoire des sciences de l’environnement et du climat (CNRS, CEA, UVSQ) et du Laboratoire Climat, environnement, couplages et incertitudes (CNRS/Cerfacs) montrent que les températures anormalement élevées à la fin de l’automne accentuent, pour 2016 mais aussi pour d’autres années, l’effet négatif des précipitations excessives du printemps suivant sur la production de blé. Ces conditions climatiques extrêmes dont certaines sont susceptibles de se reproduire à l’avenir, interrogent tant les systèmes de productions agricoles que la prévision des rendements de culture. Ces résultats ont été publiés le 24 avril 2018 dans la revue Nature Communications. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’Institut de convergence CLand. Contact : tamara.ben-ari@inra.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...