Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 17, 2022 9:21 AM

|

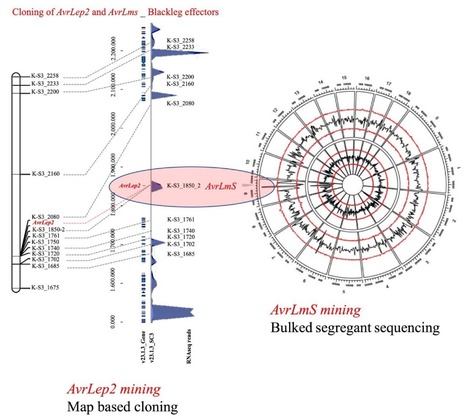

L’interaction entre le colza, Brassica napus, et Leptosphaeria maculans, responsable de la nécrose au collet, suit une relation gène-pour-gène entre gènes d’avirulence (AvrLm) chez le champignon et gènes de résistance (Rlm) chez la plante. AvrLmS et AvrLep2 ont été décrits comme perçus par les gènes de résistance RlmS et LepR2, respectivement, présents dans la variété 'Surpass 400'. Deux approches indépendantes, impliquant trois équipes (Australie, Canada et Unité BIOlogie et GEstion des Risques en agriculture - BIOGER, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval-Grignon) et visant à cloner ces gènes ont identifié le même gène candidat. AvrLep2 a été identifié classiquement par marche chromosomique, et AvrLmS par séquençage de bulks d’ADN de descendants virulents et avirulents d’un croisement in vitro. La complémentation d'isolats virulents avec le gène candidat a confirmé son rôle dans l'induction de la résistance sur Surpass 400, Topas-LepR2, et une lignée RlmS. Le gène, renommé AvrLmS-Lep2, possède toutes les caractéristiques des gènes AvrLm : localisé en région riche en éléments répétés, il est surexprimé in planta, et code pour une petite protéine secrétée riche en cystéines de fonction inconnue. De façon inattendue, le phénotype d'interaction AvrLmS-Lep2/LepR2 diffère selon les laboratoires, allant d'une réponse hypersensible typique à une résistance intermédiaire, voire à une sensibilité, même en utilisant les mêmes souches, lots de graines et technique d’inoculation. Il est suggéré que l’expression du phénotype est dépendant de paramètres environnementaux non encore identifiés. AvrLmS-Lep2 est néanmoins suffisant pour ralentir la croissance systémique de l'agent pathogène et réduire la taille des lésions de la tige sur les plantes portant LepR2, suggérant une efficacité potentielle de cette résistance pour contrôler la maladie au champ. Les résultats de cette étude sont publiés dans Molecular Plant Pathology. Contact : marie-helene.balesdent@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 29, 2021 12:02 PM

|

Dans de nombreuses cultures, les sources de résistance aux maladies sont rares. Les cultures agricoles sont souvent des allopolyploïdes résultant de croisements interspécifiques entre espèces apparentées, qui sont des sources de diversité pour les gènes de résistance. C'est le cas du colza, Brassica napus, un hybride interspécifique entre Brassica rapa (navet) et Brassica oleracea (chou). B. napus a une base génétique étroite et peu de gènes de résistance efficaces contre la maladie de la nécrose au collet (ou phoma), causée par le champignon Leptosphaeria maculans, sont actuellement disponibles. Si la diversité de B. rapa a été une source précieuse de gènes de résistance, les génotypes de choux sont pour la plupart considérés comme sensibles. Dans une étude parue dans Molecular Plant Pathology, les chercheurs de l’unité Biologie et Gestion des Risques en Agriculture - BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval-Grignon) ont identifié une nouvelle source de résistance dans des génotypes de B. oleracea d'Amérique, efficace contre les isolats français de L. maculans aussi bien en conditions contrôlées qu’au champ. L'analyse chez le champignon du contrôle génétique de l'avirulence sur ces génotypes a conduit au clonage d’un nouveau gène d'avirulence, AvrLm14, suggérant une interaction gène-pour-gène entre AvrLm14 et le gène de résistance postulé Rlm14. AvrLm14 partage toutes les caractéristiques des gènes d'avirulence de L. maculans : il est hébergé dans une région génomique enrichie en éléments transposables, est fortement surexprimé 5-9 jours après l'infection du cotylédon, et code une petite protéine sécrétée enrichie en cystéines et sans homologie dans les bases de données. Comme AvrLm10-A, AvrLm14 contribue à réduire la taille des lésions sur les cotylédons sensibles, ce qui suggère un équilibre complexe entre les effecteurs favorisant (tel AvrLm4-7) et ceux réduisant le développement des lésions foliaires. Contact : marie-helene.balesdent@inrae.fr ou thierry.rouxel@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 22, 2021 10:35 AM

|

Chaque année, l’Académie d’Agriculture de France attribue des prix et distinctions lors de sa séance solennelle de rentrée. Cette année ce sont quatre scientifiques des centres INRAE franciliens qui sont récompensés pour leurs travaux. La médaille d'argent est décernée à Anne-Lise Boixel. Anne-Lise Boixel est récompensée par l’Académie d’Agriculture de France pour ses travaux de thèse portant sur l’hétérogénéité environnementale, un moteur d'adaptation à la température des populations d’agents pathogènes foliaires ?. En combinant plusieurs approches, ses recherches ont permis d’approfondir la compréhension des effets de l’environnement climatique sur l'adaptation des populations d'agents phytopathogènes, avec comme modèle la septoriose du blé. Elle reçoit la médaille d’argent Dufrenoy de l’Académie. Ingénieure de recherche en épidémiologie végétale au sein de l’unité BIOGER (Inrae/AgroParisTech/UPSaclay, Grignon), Anne-Lise Boixel continue d’explorer l’adaptation des populations d’agents pathogènes à des environnements hétérogènes, cette fois d’un point de vue variétal. Ses recherches portent notamment sur l’organisation du déploiement des variétés cultivées à l'échelle des paysages agricoles pour améliorer l'efficacité et la durabilité des résistances aux maladies. Voir l'Actu INRAE ICI. Contact :anne-lise.boixel@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 9, 2021 5:19 PM

|

Rouilles, mildious, septorioses : attrapez-les tous ! Afin de redorer le blason des champignons phytopathogènes, l’épidémiologiste Frédéric Suffert a photographié, identifié puis partagé sur Twitter, de mars 2020 à juin 2021, 196 plantes « malades » croisées lors d’ « excursions phytopathologiques » pendant le confinement. Objectif : faire prendre conscience au grand public que ces organismes ne sont pas (seulement) des nuisances à éradiquer, mais des organismes singuliers par leur diversité, voire leur beauté… avec lesquels nous devons composer. L’année internationale de la santé des végétaux et le Covid-19, sources d’inspiration 17 mars 2020, début du premier confinement. Nombre de parents se retrouvent enfermés chez eux à télétravailler, tout en chapeautant l’instruction de leurs enfants. Frédéric Suffert, épidémiologiste en santé végétale à INRAE dans l’unité BIOlogie GEstion des Risques en agriculture - BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval-Grignon), et Muriel Suffert, scientifique à l’Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP), ne font pas exception. Principal exutoire : les promenades, dans un rayon de 1 km. En cette année internationale de la santé des végétaux éclipsée par le Covid-19, une idée leur vient à l’esprit : pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, revenir aux fondamentaux de leur métier, et photographier les agents phytopathogènes croisés lors des courtes excursions autorisées, puis les partager sur un réseau social ? De mars 2020 à juin 2021, Frédéric Suffert se prend au jeu, en famille. Photographe amateur, il tire le portrait de 196 plantes malades, qu’il complète par des observations réalisées à l’aide d’un vieux microscope. Il essaye d’intéresser ses enfants et poste sur son compte Twitter des photos des parasites ainsi identifiés, parfois accompagnées de commentaires malicieux. Résultat : une fenêtre ouverte sur le monde, salvatrice en ces temps de confinement, et un joli succès d’estime, avec en moyenne 33 réactions par publication. Les rouilles, avec leurs structures complexes et bigarrées qui évoluent en différents stades à la manière des Pokémon, volent la vedette (42 réactions par publication en moyenne), loin devant les mildious (28 réactions) et autres septorioses (19 réactions). Une initiative qui change la perception des maladies des plantes Photo, identification, partage : cette approche toute simple entraîne un basculement de l’image d’un « agent phytopathogène », expression consacrée un peu angoissante, qui passe du coupable au coup de cœur. Un coup de cœur parfois banal, croisé « près de chez soi » sur un trottoir non désherbé, dans le petit bois d’à côté, ou tout simplement au jardin. C’est son intérêt pour ces symptômes, fruits de l’interaction entre une plante et un champignon souvent bien spécifique, qu’a voulu transmettre Frédéric Suffert. Il scrute ces invisibles de la biodiversité avec passion depuis près de 20 ans, et en est convaincu : encourager le grand public à les rechercher et porter sur eux un regard naturaliste permettrait in fine de mieux comprendre pourquoi certains menacent les systèmes agricoles ou les milieux naturels… mais d’autres pas. Rédaction : François MALLORDY

Date de création : 13 Juillet 2021

Mise à jour : 21 Juillet 2021 Voir la publication dans Plant Pathology. Contact : frederic.suffert@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 3, 2021 9:35 AM

|

La lutte contre la maladie de la nécrose au collet de Brassica napus (colza), causée par le champignon Leptosphaeria maculans, repose en grande partie sur la résistance génétique des plantes : la résistance spécifique monogénique (gènes Rlm) ou la résistance quantitative, polygénique, au stade adulte. Dans une étude parue dans New Phytologist, des chercheurs de l’UMR BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles-Grignon) ont voulu tester leur hypothèse que la résistance quantitative obéit en partie au modèle gène-pour-gène, les gènes de résistance "reconnaissant" les effecteurs fongiques exprimés lors de la colonisation systémique tardive. Cinq gènes LmSTEE (stem-expressed effector) ont été sélectionnés et placés sous le contrôle du promoteur AvrLm4-7, un effecteur fortement exprimé au stade cotylédon de l'infection, pour effectuer un test d'inoculation miniaturisé sur cotylédon d'un pool génétique de 204 génotypes de colza. Les chercheurs ont identifié un génotype de colza, 'Yudal', exprimant une réponse hypersensible à LmSTEE98. L'interaction LmSTEE98-RlmSTEE98 a été validée par l'inactivation du gène LmSTEE98, par l'approche CRISPR-Cas9. Les isolats avec des versions mutées de LmSTEE98 ont induit des symptômes sur tige plus sévères que l'isolat sauvage dans 'Yudal'. Cette résistance monogénique a été cartographiée dans un intervalle de 0,6 cM sur la carte génétique 'Darmor_bzh' x 'Yudal'. Ainsi, une interaction gène-pour-gène typique contribue en partie à la résistance quantitative lorsque L. maculans colonise les tiges du colza. Avec de nombreux autres effecteurs spécifiques à la colonisation de la tige, cette étude fournit une nouvelle voie pour la découverte de gènes de résistance, l'élucidation des mécanismes de résistance quantitative et la sélection de résistances durables. Contact : audren.jiquel@gmail.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 3, 2020 5:25 PM

|

Les résidus de colza sont une composante essentielle de l'épidémiologie du phoma du colza : ils sont le siège de la reproduction sexuée du champignon pathogène Leptosphaeria maculans. Dans une étude parue dans Molecular Plant Pathology les chercheurs de l'UMR BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval‐Grignon) ont eu pour objectif de caractériser l'impact d'un gène de résistance à ce champignon sur les communautés microbiennes de résidus et d'identifier les micro-organismes qui interagissent avec lui. Pour cela ils ont utilisé des lignées quasi-isogéniques pour obtenir au champ des plantes hôtes saines et infectées. Le microbiome associé aux deux types de résidus végétaux a été caractérisé par métabarcoding. Une combinaison d'analyse discriminante linéaire et d'analyse de réseau écologique a été utilisée pour comparer les communautés microbiennes et pour identifier les micro-organismes interagissant avec L. maculans. Le champignon pathogène semble finalement jouer un rôle mineur dans les réseaux, tandis que Plenodomus biglobosus (syn. Leptosphaeria biglobosa), une autre espèce du complexe d'espèces Leptosphaeria, peut être considéré comme un taxon clé dans les réseaux. Cette approche pourrait être utilisée pour identifier (et promouvoir ?) les micro-organismes ayant des effets bénéfiques contre les agents pathogènes transmis par les résidus, et plus largement, pour déchiffrer les interactions complexes entre des pathosystèmes multi-espèces et les autres composantes microbiennes des résidus de culture. Contact : frederic.suffert@inrae.fr et valerie.laval@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 13, 2019 3:52 AM

|

La plante hôte est souvent la principale variable expliquant la structure des populations chez les champignons pathogènes des plantes, car la spécialisation à l'hôte contribue à réduire le flux de gènes entre les populations associées à différents hôtes. Des travaux antérieurs avaient établi que les populations françaises du pathogène Botrytis cinerea, agent de la pourriture grise, étaient structurées sur tomate et vigne, ce qui suggérait une spécialisation chez cette espèce pourtant fortement polyphage. Cependant, l'amplitude de cette spécialisation restait inconnue, de même que la gamme d'hôtes concernée. Dans un article paru dans Environmental Microbiology, Anne-Sophie Walker et ses collaborateurs de l’unité de Biologie et Gestion des Risques en Agriculture (UMR 1290 BIOGER, INRA/AgroParisTech/Université Paris‐Saclay, Thiverval‐Grignon) démontrent formellement la spécialisation des populations de B. cinerea sur tomate et vigne, mais pas sur les autres plantes testées. Les analyses de génétique des populations ont révélé deux sous-populations associées à la tomate et à la vigne, tandis qu'une population généraliste a été observée à la fois sur fraise, hortensia et ronce. Les tests d'inoculations croisées confirment une préférence adaptative des populations collectées sur tomate pour cet hôte et, dans une moindre mesure, des populations collectées sur vigne pour ce second hôte. Les populations de B. cinerea collectées sur hortensia et fraise croissent de manière équivalente sur la gamme d'hôtes testées, tandis que les populations collectées sur ronce peuvent être faiblement spécialisées. Ces résultats suggèrent que la polyphagie de B. cinerea est en réalité associée à une collection d'individus généralistes et spécialisés dans les populations. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion pratique de la pourriture grise dans les paysages agricoles. Contact : anne-sophie.walker@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 18, 2019 6:39 PM

|

La reconnaissance spécifique d’un agent phytopathogène par sa plante-hôte dépend classiquement d’une relation gène-pour-gène entre un gène d’avirulence de l’agent pathogène et un gène de résistance de la plante-hôte. Cependant, les interactions entre gènes d’avirulence et gènes de résistance se révèlent parfois plus complexes, notamment chez Leptosphaeria maculans, champignon responsable de la nécrose du collet du colza (Brassica napus). L. maculans représente un modèle de choix pour explorer la multiplicité de ces interactions et leur diversification au cours de la co-évolution avec sa plante-hôte. Le locus d’avirulence AvrLm10, reconnu par le gène de résistance Rlm10, en est un nouvel exemple. En combinant clonage positionnel et données génomiques, Marie-Hélène Balesdent, Isabelle Fudal et leurs collègues (UMR BIOGER, INRA, AgroParisTech, Université Paris‐Saclay, Thiverval‐Grignon) ont identifié deux candidats pour AvrLm10. Ces deux gènes voisins et en orientation inverse codent deux petites protéines sécrétées, sont localisés dans une région génomique riche en répétitions sub-télomériques, et sont surexprimés en phase précoce d’infection. Dans un article paru dans New Phytologist, les chercheurs ont démontré, par complémentation fonctionnelle et silencing, que la reconnaissance par Rlm10 nécessite la présence simultanée de ces deux gènes (AvrLm10A et AvrLm10B). Ils ont également montré qu’AvrLm10A et AvrLm10B interagissent physiquement in vitro et in planta. Enfin, ils ont identifié des homologues de ces gènes, avec une conservation de leur organisation génomique, chez d'autres champignons phytopathogènes, suggérant une fonction effectrice conservée nécessitant l'hétérodimérisation d’AvrLm10A et AvrLm10B. Après la découverte chez L. maculans de plusieurs cas d’interactions non-conventionnelles (gènes d'avirulence reconnus par deux gènes de résistance, protéine d'avirulence masquant d’autres interactions), ce travail illustre un cas de figure original où deux gènes d’avirulence sont nécessaires pour induire la résistance. Contact : isabelle.fudal@inra.fr ou marie-helene.balesdent@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 16, 2018 12:20 PM

|

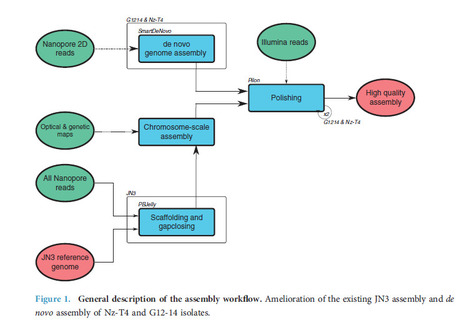

Qu’ils soient saprophytes, symbiontes ou pathogènes, les champignons ont un rôle économique et environnemental majeur. Ainsi les champignons phytopathogènes peuvent être dévastateurs pour les plantes cultivées ou avoir des incidences sur la santé via la production de mycotoxines. Les premiers génomes de champignons filamenteux, obtenus au début des années 2000, souffraient d’assemblages génomiques fragmentaires et d’annotations géniques imprécises, tant en ce qui concerne la structure que la fonction des gènes. En particulier les gènes impliqués dans les interactions avec l’hôte (codant pour des protéines appelées « effecteurs ») étaient mal annotés voire omis. La compréhension des interactions plante-champignon bénéficie désormais d’outils de génomique et transcriptomique puissants, mais nécessite l’obtention préalable de génomes de référence et d’annotations géniques fiables. Le Genoscope et l’équipe EPLM de Bioger publient dans Scientific Data une version de référence du génome de Leptosphaeria maculans, agent pathogène du colza, et d’une espèce associée, Leptosphaeria biglobosa. Cette nouvelle version intègre des données de séquence « long-read » (Nanopore), des séquences Illumina, une carte optique et une cartographie génétique haute densité, générant un assemblage du génome à l’échelle chromosomique. Un programme de « grand séquençage » France Génomique a permis en parallèle la génération d’un grand jeu de données RNAseq, dont une partie a été utilisée pour annoter les gènes, améliorant ainsi la prédiction des effecteurs fongiques. Ces données ouvrent la voie à l’analyse fonctionnelle des interactions tripartites colza-L. maculans-L. biglobosa. Contact : marie-helene.balesdent@inra.fr ou Jmaury@Genoscope.Cns.Fr ou thierry.rouxel@inra.fr

|

Rescooped by

Life Sciences UPSaclay

from Plant Sciences

July 25, 2018 3:13 AM

|

Recrutement «Ingénieur(e) d’affaire» pour promouvoir l’innovation en biologie et biotechnologie végétale de Paris-Saclay. Date limite de candidature : 10 septembre 2018.

Contexte Sciences de Plantes de Saclay (SPS) regroupe plus de 50 équipes de recherche en biologie végétale de la région parisienne réparties sur cinq unités (IJPB, IPS2, BIOGER, GQE, I2BC). Labellisé Laboratoires d'Excellence (LabEx) de 2011 à 2019, SPS vient d’obtenir le statut d’école universitaire de recherche EUR (2018-2028) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir PIA3 accompagné d’un soutien à hauteur de 1,6 M€/an (2018-2027). Ainsi, sur le modèle reconnu internationalement des Graduate Schools of Research (GSR), SPS est destiné à animer et valoriser la recherche, la formation et l’innovation dans le domaine de la biologie et des biotechnologies végétales. Les activités de recherche du LabEx SPS portent sur la compréhension des mécanismes génétiques, moléculaires et cellulaires qui contrôlent le développement et la physiologie des plantes, et leurs interactions avec l’environnement biotique et abiotique. Ces études s’étendent du gène au peuplement végétal, et utilisent les concepts et les outils de la biochimie, la biophysique, l’imagerie, la biologie moléculaire, la génétique, la génomique, la biologie cellulaire, la modélisation la biostatistique et la bioinformatique. SPS représente un outil opérationnel dédié qui permet d’apporter une dynamique extraordinaire à cette communauté de biologistes végétaux de l’Ile de France. Saclay Plant Innovation (SPInn) est une plateforme interne à SPS consacré au développement du partenariat et au transfert de connaissances/technologies dans son périmètre géographique et thématique. Objectif de SPInn Assurer la promotion, le développement et consolider la valorisation des compétences scientifiques et technologiques des unités de recherche et de formation en biologie végétale du périmètre Paris-Saclay. Les objectifs sont les suivants : -

(i) œuvrer au développement du partenariat et/ou du transfert de savoirs et de technologie pour promouvoir la créativité et l’innovation. -

(ii) favoriser la promotion et le ressourcement des activités de recherche et de formation et le support des infrastructures de SPS. Sur la base de l’inventaire des compétences et des technologies disponibles pour la recherche partenariale et le transfert technologique, l’objectif sera de définir la stratégie et des actions permettant d’optimiser les interactions entre les équipes de recherche et les plateformes de SPS avec des partenaires extérieurs (PMEs, grandes entreprises, coopératives, autres laboratoires,...), de mettre en place des actions de communication et d’enseignement ciblées et d’améliorer la capacité d’innovation et de valorisation des connaissances en biologie végétale dans les secteurs prioritaires suivants : amélioration des plantes et biotechnologies vertes, valorisation alimentaire et non-alimentaire des ressources végétales. Ceci en lien et en concertation avec les structures partenariales des établissements tutelles de SPS, avec les Instituts Carnot dont dépendent les unités de SPS, la SATT Paris-Saclay, le GIS-BV et les pôles de compétitivité. Environnement de travail et organisation : L’« Ingénieur(e) d’affaire » sera recruté(e) par INRA-Transfert pour un premier contrat à durée déterminée de 12 mois à l’automne 2018. Il/Elle sera rattaché(e) au centre INRA de Versailles-Grignon (RD10 Route de St-Cyr, 78026 Versailles cedex).

L’« Ingénieur(e) d’affaire » sera basé(e) sur les deux sites principaux de SPS, l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB) à Versailles et l’Institut de Sciences des Plantes de Paris- Saclay (IPS2) à Orsay. Profil L’« Ingénieur(e) d’affaire » devra : -

- posséder des compétences en science de la vie et d’excellentes aptitudes à la communication -

- avoir des connaissances des modes de financement de la recherche et de l’innovation dans les secteurs public et privé et, éventuellement, des structures existantes permettant l’animation et la réalisation de ces actions au niveau national et régional. -

- connaître, si possible, les acteurs industriels majeurs de l’agriculture, des biotechnologies végétales, de l’agrochimie, de la sélection variétale, de la chimie verte et de la valorisation des végétaux au niveau français, européen et mondial -

- avoir, si possible, une expérience d’interaction avec l’industrie lui permettant de comprendre les besoins des entreprises dans les secteurs d’activités précités, leurs attentes en termes d’expertises scientifiques et techniques et leur positionnement stratégique dans le choix de leurs partenaires -

- maitriser la gestion d’organisation et de conduite de projets -

- posséder une aisance relationnelle et de bonnes qualités de communication (à l’écrit et à l’oral) -

- être autonome et créatif -

- maîtriser l’anglais parlé et écrit Missions et Tâches 1) Prospection vers de partenaires socio- économiques L’« Ingénieur(e) d’affaire » prospecte auprès des partenaires socio-économiques pour comprendre leur situation (axes stratégiques de développements, problèmes de concurrence,...) et analyser leurs besoins en développements scientifiques ou technologiques. Il/Elle contribue à l’identification de la meilleure offre scientifique et technique permettant de répondre aux besoins des partenaires, quelle que soit la forme (contrats de recherche, accueil, prestations de service, prestation de recherche...).

Il/Elle met en relation les scientifiques de SPS et les acteurs socio-économiques de façon pertinente, facilite le dialogue pour faire émerger de nouveaux partenariats et joue un rôle moteur dans l’émergence et la construction de projets, jusqu’à la signature du contrat. En lien étroit avec le scientifique porteur du projet, il/elle contribue au montage du projet, à la conduite des négociations avec le(s) partenaire(s) et il/elle participera à l’instruction du contrat faite par les services d’appui au partenariat et les autres acteurs de l’appui pertinents des établissements tutelles de SPS. 2) Appui à la structuration et au rayonnement de SPS Il/Elle contribue, avec sa connaissance des partenaires, à l’établissement d’une stratégie globale de partenariat socio-économique et de maturation (choix en matière de propriété intellectuelle, montée en TRL, ...) de SPS. Il/elle met en place et tient à jour un annuaire des compétences de SPS permettant d’identifier rapidement la meilleure offre de recherche Il/Elle propose une présentation pertinente de résultats et compétences de SPS, permettant d’intéresser et convaincre (« marketing de la recherche »). Il/Elle définit et met en place un plan de communication externe mettant en valeur l’excellence scientifique de SPS et ses infrastructures, et assurant sa visibilité par les partenaires socio-économiques aussi bien au niveau national qu’international. 3) Accompagnement des scientifiques vers l’innovation (« faire fructifier les résultats ») Il/Elle participe à l’analyse du potentiel d’innovation (notamment à partir des déclarations d’invention) et identifie les partenaires, utilisateurs finaux et parties prenantes potentiellement intéressés, en collaboration avec les chargés de valorisation des établissements tutelles de SPS. Il/Elle met en place des actions pour développer la culture interne en faveur de l’innovation sous toutes ses formes, depuis la recherche partenariale jusqu’au développement de produits / services / technologies / procédés / etc. Déroulement et modalités de la procédure de recrutement Les candidatures, constituées d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que des noms et adresses d’au moins deux références professionnelles (industrie ou académique), si possible, sont à adresser au format électronique en un seul envoi aux deux personnes suivantes : Marie-Jeanne Sellier Manager de SPS marie-jeanne.sellier@inra.fr Date limite de candidature : 10 septembre 2018.

Via Saclay Plant Sciences

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 19, 2018 7:22 AM

|

Le projet « Saclay Plant Sciences Graduate School of Research » (SPS-GSR) fait partie des 29 projets sélectionnés en 2017 à l’échelle nationale dans le cadre d’un appel à projets Écoles universitaires de recherche (EUR) du programme Investissements d’Avenir. Il réunit une cinquantaine d’équipes spécialisées en biologie végétale, issues de cinq instituts de recherche de la région sud parisienne : l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB), l’Institut de Sciences des plantes de Paris Saclay (IPS2), l’Institut de Biologie intégrative de la cellule (I2BC), l'UMR de Génétique quantitative et évolution (GQE-Le Moulon) et l’UMR Biologie et gestion des risques en agriculture (BIOGER). Ce projet est soutenu par 9 institutions : l’INRA, le CNRS, le CEA, AgroParisTech, les Universités Paris-Sud, Evry-Val d’Essonne, Versailles-Saint-Quentin et Paris-Diderot, ainsi que l’Université Paris-Saclay qui porte le projet. L’objectif principal des EUR consiste à renforcer la relation entre recherche et formation et à internationaliser les formations, le but à terme étant de créer des « graduate schools » avec un continuum master / doctorat / laboratoires de recherche. Pour cela, SPS-GSR dispose de programmes d’enseignement réunissant un large panel de disciplines de la biologie végétale et d’infrastructures permettant aux étudiants de se former aux nouvelles technologies et approches dans ce domaine.

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 13, 2021 2:10 PM

|

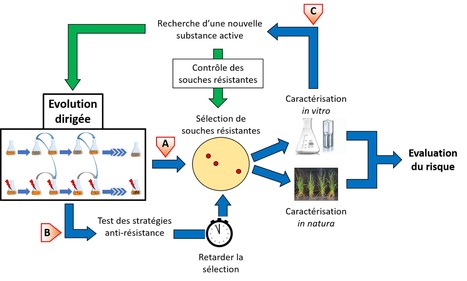

Prédire l’adaptation des champignons phytopathogènes à leur environnement est une gageure, en particulier du fait de la grande plasticité de leurs génomes. La littérature décrit une grande diversité de mécanismes permettant l’adaptation aux antifongiques, i.e. la sélection d’isolats résistants. Ainsi, anticiper les chemins adaptatifs les plus probables représente un enjeu fort pour gérer durablement les résistances. Dans une étude parue dans Environmental Microbiology, les chercheurs de l’unité Biologie et Gestion des Risques en Agriculture - BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval-Grignon) ont utilisé l’évolution dirigée comme nouvelle approche pour sélectionner des mutants résistants au fenpicoxamide, un fongicide inhibiteur du cytochrome b (QiI), chez Zymoseptoria tritici, agent de la septoriose du blé. L’isolement d’individus résistants au fil des générations a permis aux chercheurs d’identifier la substitution G37V comme mécanisme adaptatif le plus probable. En effet, cette substitution, qui entraîne de forts facteurs de résistance au fenpicoxamide in vitro, a été la seule sélectionnée dans les différents fonds génétiques testés. De plus, la modification du codon 37 du cytochrome b est fréquemment impliquée dans la résistance aux QiI chez plusieurs eucaryotes, soutenant le concept d’évolution parallèle. Ces résultats confirment l’intérêt de l’évolution dirigée dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, chez les procaryotes mais aussi chez les champignons. L’identification des mécanismes adaptatifs, en amont de leur émergence dans les populations naturelles, permettra d’implémenter des stratégies d’utilisation des QiI adaptées pour retarder la sélection des mutants attendus, et ainsi améliorer leur durabilité en évitant les applications inefficaces et inutiles de fongicides. Sur le plan théorique, ces travaux offrent un cadre conceptuel pour comprendre les dynamiques et mécanismes de l’adaptation chez une espèce modèle de la phytopathologie. Légende Figure : Intérêt de l’évolution dirigée dans la gestion de la résistance aux antimicrobiens. A. L’évolution dirigée mime la sélection naturelle de souches résistantes dont la caractérisation permet d’attribuer une valeur prédictive au scénario évolutif, et ainsi associer un risque à cette résistance. B. L’évolution dirigée permet des tester divers régimes de sélection, dont l’efficacité à retarder la sélection de la résistance peut être comparée. C. L’identification d’un mécanisme de résistance permet d’orienter la recherche de substances actives vers des composés qui ne sont pas affectés par ce mécanisme. Ces nouvelles substances actives peuvent alors à leur tour être utilisées en évolution dirigée. Contact : sabine.fillinger@inrae.fr ou anne-sophie.walker@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 29, 2021 11:56 AM

|

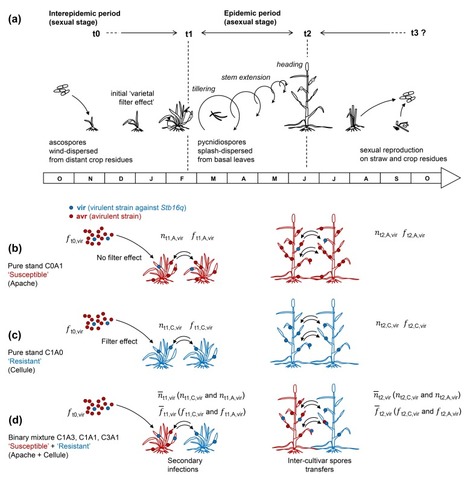

Les associations variétales (mélanges d’une ou plusieurs variétés d’une même espèce dans une parcelle) permettent de limiter l’intensité de certaines épidémies fongiques. Carolina Orellana-Torrejon, dans le premier article issu de la thèse qu’elle réalise entre les deux unités INRAE-AgroParisTech de Grignon, EcoSys (sous la direction de Sébastien Saint-Jean) et BIOGER (sous la direction de Frédéric Suffert), montre que ces associations pourraient également avoir un impact sur la durabilité des gènes de résistance utilisés. La cause : une modulation de la structure des populations pathogènes consécutive à une diversification des pressions de sélection exercées par les variétés associées, porteuses de sources de résistance différentes. Ces pressions de sélection résultent de l’expression à l’échelle du couvert de différents processus épidémiques : dispersion des spores, mode de reproduction, modalités d’infection, etc. C’est ce qui ressort de l’étude expérimentale réalisée en utilisant une variété de blé porteuse du gène de résistance Stb16q récemment contourné (Cellule). La « taille » de la population pathogène (niveaux d’attaque) et sa « composition » (fréquence de souches virulentes vis-à-vis de Stb16q) ont été comparées dans trois mélanges (proportions 0,25, 0,5 et 0,75). Cela a nécessité de phénotyper plus de 3000 souches de Z. tritici sur plantules de blé en conditions contrôlées. Les mélanges ont eu un impact à la fois sur (i) la diminution de la taille de la population pathogène, (ii) le nombre et la (iii) fréquence d’individus virulents, en comparaison aux cultures pures. Les résultats de cette étude, parue dans Plant Pathology, suggèrent que les proportions optimales d’un mélange peuvent différer entre ces trois indicateurs, selon les grands objectifs – « efficacité » et « durabilité » – assignés à ce mélange. Il est donc probable qu’un compromis entre ces deux objectifs soit à prendre en compte lors du déploiement de gènes de résistance dans les associations variétales. Contact : sebastien.saint-Jean@agroparistech.fr ou frederic.suffert@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 21, 2021 5:15 PM

|

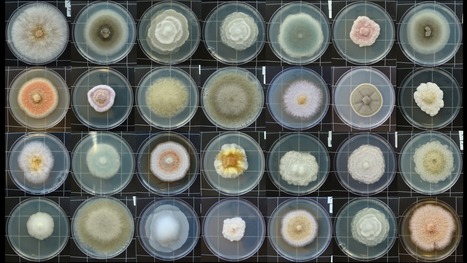

En combinant des approches « culture-dépendantes » (isolement de souches et identification moléculaire) et « culture-indépendantes » (métabarcoding), une étude menée par les chercheurs de l’UMR Biologie et Gestion des Risques en Agriculture - BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval-Grignon) a permis la caractérisation de la diversité du microbiote de résidus de blé et de colza en système de grandes cultures. Il s’agit d’un travail assez classique, mais souvent sous-valorisé compte tenu des perspectives agroécologiques appliquées qu’il ouvre. Parue dans le journal Diversity, il s’agit de la cinquième et dernière publication issue des travaux de thèse de Lydie Kerdraon [1-2-3-4-5], encadrée par Frédéric Suffert et Valérie Laval dans le laboratoire BIOGER. L'objectif était de développer une méthodologie pour estimer la « cultivabilité » des micro-organismes des taxons fongiques et bactériens les plus abondants identifiés par une approche globale de métabarcoding et, à plus long terme, pouvoir élaborer des communautés microbiennes synthétiques pour des études d’interaction plus approfondies (par exemple, tests d’agents de lutte biologique contre les agents phytopathogènes pendant leur phase de survie). Des isolements « à haut débit » ont été pratiqués à partir de quelques échantillons de résidus, sans a priori, pour les bactéries, et des isolements à « bas débit » à partir de nombreux échantillons, avec à priori (basé sur une sélection de morphotypes), pour les champignons. La diversité bactérienne (158 ASV, 36 genres) est apparue comme étant relativement plus élevée que la diversité fongique (131 ASV, 17 genres). L'isolement et le métabarcoding ont fourni des informations en ce sens, cohérentes et complémentaires : ils ont révélé plusieurs ASV communes, mais aussi spécifiques, et au final à des profils fongiques et bactériens assez proches. Contact : Frederic.Suffert@inrae.fr ou valerie.laval@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 15, 2021 8:40 AM

|

Les champignons phytopathogènes présentent souvent des cycles de vie complexes, et certaines phases de vie demeurent mal connues ou sont difficiles à appréhender expérimentalement. C’est le cas de Leptosphaeria maculans, responsable de la nécrose au collet du colza. Son cycle infectieux comprend une succession d’étapes de colonisation de la plante, depuis la colonisation hémibiotrophe des feuilles à l’automne jusqu’à la nécrose du collet, responsable des pertes de rendement, en fin de culture. L. maculans vit ensuite plusieurs années en saprophyte sur résidus de culture, où il effectue sa reproduction sexuée. A ce jour, seule la phase d’infection primaire a été étudiée au niveau moléculaire, démontrant le rôle des effecteurs protéiques fongiques dans l’établissement de l’infection et/ou la reconnaissance de l’infection par la plante. Pour mieux comprendre le dialogue moléculaire entre la plante et le champignon lors de l’infection, le Genoscope (CEA-Jacob, UPSaclay, Evry), l’UMR IGEPP (Rennes) et l’unité BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles-Grignon) ont initié une vaste étude transcriptomique. L’ARN de plusieurs centaines d’échantillons biologiques, obtenus sur des cinétiques de colonisation en conditions contrôlées ou en conditions d’infection naturelle, a été séquencé. L’analyse bio-informatique de ce jeu de données hors norme a permis d’identifier 1200 gènes fongiques (9% des gènes prédits) spécifiquement induits lors de l’infection ou sur résidus. Ils sont répartis en huit vagues d’expression, parfaitement cohérentes avec les phases du cycle infectieux, et dépendant aussi de l’organe colonisé ou du type trophique adopté par le champignon. Toutes ces vagues d’expression sont enrichies en gènes codant des effecteurs protéiques, mais aussi en gènes localisés dans un environnement génomique de type hétérochromatinien, démontrant l’importance de la régulation épigénétique dans l’expression concertée des gènes impliqués dans la pathogénie chez L. maculans. Cette étude vient de paraitre dans BMC Biology. Contact : marie-helene.balesdent@inrae.fr ou thierry.rouxel@inrae.fr

|

Rescooped by

Life Sciences UPSaclay

from Plant Sciences

December 3, 2020 9:51 AM

|

L’utilisation de produits de protection des plantes (PPP) en agriculture constitue une forte pression de sélection sur les populations pathogènes, pouvant mener à l’émergence de résistances. Ces résistances diminuant l’efficacité de la protection et induisent globalement un usage plus important des PPP, peu compatible avec la transition agroécologique. Comprendre l’évolution des résistances aux PPP est donc un pré-requis pour mieux les anticiper et les gérer et s’inscrire dans une optique d’agriculture durable. Dans une étude parue dans New Phytologist, Florence Carpentier et ses collaborateurs de l’UMR BIOGER (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Thiverval‐Grignon) ont modélisé l’évolution interannuelle des fréquences de résistance observées dans les populations françaises du champignon phytopathogène Zymoseptoria tritici (agent de la septoriose, maladie la plus importante sur blé), en utilisant le réseau d’essais Performance (30 à 70 essais annuels, entre 2004 et 2019). Ce jeu de données original et sans égal en Europe, leur a permis de mieux comprendre et de quantifier l’effet de (i) la pression de sélection induite par l’utilisation régionale des fongicides, (ii) la proportion des surfaces non traitées et (iii) la taille de la population du pathogène ; à grande échelle. Leurs modèles statistiques ont mis en évidence que l’utilisation régionale des fongicides représente la composante majeure permettant d’expliquer l’évolution des résistances aux modes d’action principalement utilisés pour contrôler la septoriose du blé. De plus, les chercheurs ont montré que les estimations d’évolution produites à l’échelle régionale sont cohérentes avec les caractéristiques phénotypiques des souches résistances, obtenues au laboratoire. Ces résultats montrent qu’une gestion collective de la résistance par le pilotage de l’utilisation des PPP à l’échelle régionale peut s’avérer un levier décisif pour limiter l’usage des PPP, car complémentaire à la gestion parcellaire. Contact : florence.carpentier@inrae.fr

Via Saclay Plant Sciences

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 18, 2020 5:45 PM

|

Les métabolites spécialisés de champignons, aussi appelés métabolites secondaires, sont de petites molécules ayant des activités très diverses. Certaines d’entre-elles ont des applications médicales qui ont révolutionné la médecine moderne (antibiotique tel que la pénicilline, anticholestérol tel que la lovastatin, immunosuppresseur pour la transplantation d’organes tel que la ciclosporine). En réponse aux stress d’origine biotique, les plantes sont capables de percevoir le stress et d’activer des voies de défenses leur permettant de limiter voire supprimer les effets néfastes de ce stress. Les champignons pathogènes sont l’une des sources de stress biotique. Dans une étude publiée dans Journal of Experimental Botany des chercheurs ont pu mettre en évidence que Colletotrichum higginsianum, l’agent pathogène responsable de l’anthracnose des crucifères, produit un métabolite spécialisé capable d’inhiber la mise en place des défenses de la plante. Grâce à des approches mêlant purification par bioguidage et l’emploi de lignées rapportrices d’Arabidopsis thaliana, il est apparu que le mode d’action de l’higginsianin B est l’inhibition de la voie de défense des jasmonates. Plus particulièrement, ce métabolite spécialisé est capable d’empêcher la dégradation du répresseur (protéine JAZ) de cette voie de signalisation par le protéasome de la plante. Des tests ont par la suite confirmé que l’higginsianin B inhibe les activités catalytiques du protéasome que ce soit in vivo ou in vitro. Des inhibiteurs du protéasome sont actuellement évalués dans la lutte contre certains cancers et l’higginsianin B pourrait être à l’origine d’un futur traitement de ce type. Le consortium à l’origine de ces découvertes rassemble des équipes de 5 grands instituts européens : l’UMR BIOGER (INRAE, AgroParisTech, Saclay Plant Sciences), ICSN (CNRS, Gif-sur-Yvette), Leibniz IPB (Halle, Allemagne), MPIPZ (Cologne, Allemagne) et Université d’Athènes (Grèce). Légende Figure : Racines d’Arabidopsis exprimant une protéine fluorescente jaune fusionnée au répresseur JAZ de la voie de défense des jasmonates. La protéine chimérique s'accumule dans les noyaux des cellules végétales. Suite à l’ajout de jasmonate (MeJA) le répresseur est dégradé et la voie activée, les noyaux ne sont plus jaunes. Un pré-traitement à l’higginsianin B empêche la dégradation de la protéine chimérique malgré l’ajout de MeJA, les noyaux restent jaunes. D'autres molécules structurellement similaires ne sont pas capables d'inhiber la dégradation du répresseur. Contact : jean-felix.dallery@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 9, 2019 6:11 AM

|

Lydie Kerdraon, récemment diplômée de l’ED ABIES, et des collègues phytopathologistes de l’unité INRA-AgroParisTech BIOGER viennent de publier dans la revue Microbiome les résultats d'une importante étude épidémiologique visant à caractériser la diversité microbiologique de résidus de blé. Les résidus laissés à la surface des champs après la récolte sont le siège de la reproduction sexuée du champignon Zymoseptoria tritici responsable de la septoriose du blé. L’étude, faisant appel à des techniques de metabarcoding (séquençage à haut débits de gènes « barcode »), confirme que les résidus sont un compartiment écologique particulièrement riche. Jusqu’alors négligé, ce compartiment mérite d’être pris en compte, dans un contexte où l’agroécologie tend à promouvoir les techniques culturales simplifiées (non labour). Les chercheurs ont caractérisé le microbiome (bactérien et fongique) associé aux résidus présents dans une parcelle de blé, avec et sans inoculation préliminaire de Z. tritici, en comparant un lot de résidus en contact avec le sol et un autre lot sans contact. Différentes analyses biostatistiques des données de métabarcoding (analyses discriminantes linéaires et analyses de réseaux d’interactions) ont illustré l’impact de la présence de l’agent pathogène sur les communautés microbiennes. L’analyse comparative des réseaux d’interactions a notamment permis d'identifier des taxons bactériens et fongiques, originaires à la fois du compartiment végétal et du sol, dont la présence est corrélée avec la présence de Z. tritici. Plusieurs de ces taxons avaient déjà été décrits comme « agents de biocontrôle » dans la littérature. L’étude suggère que les préserver, voire les exploiter, pourrait contribuer à améliorer les stratégies de protection des cultures contre certaines maladies fongiques. Contact : frederic.suffert@inra.fr

|

Rescooped by

Life Sciences UPSaclay

from Plant Sciences

January 30, 2019 4:06 AM

|

First of all, with the SPS Directory Board, we wish you a very Happy New Year 2019 and all the best for your research, teaching or innovation activities!

As you know, the kick-off meeting of our new SPS “Graduate School of Research” took place on October 3, 2018. Claude Chappert presented the history of the creation of the new Université Paris-Saclay, the contribution of the plant sciences and prospects for the future. I then reminded the main objectives of SPS for the next 10 years, such as support for interactions between education and research and the internationalization of these activities. Our goal is to establish SPS as a permanent framework for discussion and coordination of research, training and innovation activities, thus contributing to the overall impact and attractiveness of the Université Paris-Saclay in Plant Sciences. In this context, we are pleased to announce the arrival of several new teams from BIOGER and GQE labs within our network.

In this Newsletter, you will also find, among other things, news concerning the arrival of our new business developer (Edith Francoz) as part of the SPINN project, as well as information on several highlights of the year 2018: the “Plant epigenetics and epigenomics” Summer School (July 8-13), the Fête de la Science (Science Fair), in which SPS has participated the last 6 years, and the international symposium "SPS Conference 2018: Plant Sciences for the Future " from July 4 to July 6, in Gif-sur-Yvette.

Finally, please note the next two major scientific events, a summer school that we organize on Plant Specialized Metabolites (June 30 to July 4) and the IPGSA meeting that will take place just before in Paris (June 25-29) and which organization involves SPS members.

Happy reading!

Loïc Lepiniec

Via Saclay Plant Sciences

|

Rescooped by

Life Sciences UPSaclay

from Plant Sciences

September 10, 2018 4:44 AM

|

Recrutement «Ingénieur(e) d’affaire» pour promouvoir l’innovation en biologie et biotechnologie végétale de Paris-Saclay. Date limite de candidature : 28 septembre 2018.

Contexte Sciences de Plantes de Saclay (SPS) regroupe plus de 50 équipes de recherche en biologie végétale de la région parisienne réparties sur cinq unités (IJPB, IPS2, BIOGER, GQE, I2BC). Labellisé Laboratoires d'Excellence (LabEx) de 2011 à 2019, SPS vient d’obtenir le statut d’école universitaire de recherche EUR (2018-2028) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir PIA3 accompagné d’un soutien à hauteur de 1,6 M€/an (2018-2027). Ainsi, sur le modèle reconnu internationalement des Graduate Schools of Research (GSR), SPS est destiné à animer et valoriser la recherche, la formation et l’innovation dans le domaine de la biologie et des biotechnologies végétales. Les activités de recherche du LabEx SPS portent sur la compréhension des mécanismes génétiques, moléculaires et cellulaires qui contrôlent le développement et la physiologie des plantes, et leurs interactions avec l’environnement biotique et abiotique. Ces études s’étendent du gène au peuplement végétal, et utilisent les concepts et les outils de la biochimie, la biophysique, l’imagerie, la biologie moléculaire, la génétique, la génomique, la biologie cellulaire, la modélisation la biostatistique et la bioinformatique. SPS représente un outil opérationnel dédié qui permet d’apporter une dynamique extraordinaire à cette communauté de biologistes végétaux de l’Ile de France. Saclay Plant Innovation (SPInn) est une plateforme interne à SPS consacré au développement du partenariat et au transfert de connaissances/technologies dans son périmètre géographique et thématique. Objectif de SPInn Assurer la promotion, le développement et consolider la valorisation des compétences scientifiques et technologiques des unités de recherche et de formation en biologie végétale du périmètre Paris-Saclay. Les objectifs sont les suivants : -

(i) œuvrer au développement du partenariat et/ou du transfert de savoirs et de technologie pour promouvoir la créativité et l’innovation. -

(ii) favoriser la promotion et le ressourcement des activités de recherche et de formation et le support des infrastructures de SPS. Sur la base de l’inventaire des compétences et des technologies disponibles pour la recherche partenariale et le transfert technologique, l’objectif sera de définir la stratégie et des actions permettant d’optimiser les interactions entre les équipes de recherche et les plateformes de SPS avec des partenaires extérieurs (PMEs, grandes entreprises, coopératives, autres laboratoires,...), de mettre en place des actions de communication et d’enseignement ciblées et d’améliorer la capacité d’innovation et de valorisation des connaissances en biologie végétale dans les secteurs prioritaires suivants : amélioration des plantes et biotechnologies vertes, valorisation alimentaire et non-alimentaire des ressources végétales. Ceci en lien et en concertation avec les structures partenariales des établissements tutelles de SPS, avec les Instituts Carnot dont dépendent les unités de SPS, la SATT Paris-Saclay, le GIS-BV et les pôles de compétitivité. Environnement de travail et organisation : L’« Ingénieur(e) d’affaire » sera recruté(e) par INRA-Transfert pour un premier contrat à durée déterminée de 12 mois à l’automne 2018. Il/Elle sera rattaché(e) au centre INRA de Versailles-Grignon (RD10 Route de St-Cyr, 78026 Versailles cedex).

L’« Ingénieur(e) d’affaire » sera basé(e) sur les deux sites principaux de SPS, l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB) à Versailles et l’Institut de Sciences des Plantes de Paris- Saclay (IPS2) à Orsay. Profil L’« Ingénieur(e) d’affaire » devra : -

- posséder des compétences en science de la vie et d’excellentes aptitudes à la communication -

- avoir des connaissances des modes de financement de la recherche et de l’innovation dans les secteurs public et privé et, éventuellement, des structures existantes permettant l’animation et la réalisation de ces actions au niveau national et régional. -

- connaître, si possible, les acteurs industriels majeurs de l’agriculture, des biotechnologies végétales, de l’agrochimie, de la sélection variétale, de la chimie verte et de la valorisation des végétaux au niveau français, européen et mondial -

- avoir, si possible, une expérience d’interaction avec l’industrie lui permettant de comprendre les besoins des entreprises dans les secteurs d’activités précités, leurs attentes en termes d’expertises scientifiques et techniques et leur positionnement stratégique dans le choix de leurs partenaires -

- maitriser la gestion d’organisation et de conduite de projets -

- posséder une aisance relationnelle et de bonnes qualités de communication (à l’écrit et à l’oral) -

- être autonome et créatif -

- maîtriser l’anglais parlé et écrit Missions et Tâches 1) Prospection vers de partenaires socio- économiques L’« Ingénieur(e) d’affaire » prospecte auprès des partenaires socio-économiques pour comprendre leur situation (axes stratégiques de développements, problèmes de concurrence,...) et analyser leurs besoins en développements scientifiques ou technologiques. Il/Elle contribue à l’identification de la meilleure offre scientifique et technique permettant de répondre aux besoins des partenaires, quelle que soit la forme (contrats de recherche, accueil, prestations de service, prestation de recherche...).

Il/Elle met en relation les scientifiques de SPS et les acteurs socio-économiques de façon pertinente, facilite le dialogue pour faire émerger de nouveaux partenariats et joue un rôle moteur dans l’émergence et la construction de projets, jusqu’à la signature du contrat. En lien étroit avec le scientifique porteur du projet, il/elle contribue au montage du projet, à la conduite des négociations avec le(s) partenaire(s) et il/elle participera à l’instruction du contrat faite par les services d’appui au partenariat et les autres acteurs de l’appui pertinents des établissements tutelles de SPS. 2) Appui à la structuration et au rayonnement de SPS Il/Elle contribue, avec sa connaissance des partenaires, à l’établissement d’une stratégie globale de partenariat socio-économique et de maturation (choix en matière de propriété intellectuelle, montée en TRL, ...) de SPS. Il/elle met en place et tient à jour un annuaire des compétences de SPS permettant d’identifier rapidement la meilleure offre de recherche Il/Elle propose une présentation pertinente de résultats et compétences de SPS, permettant d’intéresser et convaincre (« marketing de la recherche »). Il/Elle définit et met en place un plan de communication externe mettant en valeur l’excellence scientifique de SPS et ses infrastructures, et assurant sa visibilité par les partenaires socio-économiques aussi bien au niveau national qu’international. 3) Accompagnement des scientifiques vers l’innovation (« faire fructifier les résultats ») Il/Elle participe à l’analyse du potentiel d’innovation (notamment à partir des déclarations d’invention) et identifie les partenaires, utilisateurs finaux et parties prenantes potentiellement intéressés, en collaboration avec les chargés de valorisation des établissements tutelles de SPS. Il/Elle met en place des actions pour développer la culture interne en faveur de l’innovation sous toutes ses formes, depuis la recherche partenariale jusqu’au développement de produits / services / technologies / procédés / etc. Déroulement et modalités de la procédure de recrutement Les candidatures, constituées d’un CV, d’une lettre de motivation ainsi que des noms et adresses d’au moins deux références professionnelles (industrie ou académique), si possible, sont à adresser au format électronique en un seul envoi aux deux personnes suivantes : Marie-Jeanne Sellier Manager de SPS marie-jeanne.sellier@inra.fr Date limite de candidature : 28 septembre 2018.

Via Saclay Plant Sciences

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 2018 10:08 AM

|

Strikingly, some phytopathogenic fungi are able to produce the well-known plant hormone abscissic acid (ABA). While biosynthesis of ABA in plants is derived from carotenoid, chemistry studies demonstrated that fungal ABA is produced by the direct cyclisation of farnesyl diphosphate (FPP) followed by oxidation steps. Previous studies in Botrytis cinerea identified a cluster of co-localized genes (Bcaba1 to Bcaba4) encoding P450 mono-oxygenases that are responsible for the final oxidation steps, but the key enzyme required for the cyclisation of FPP in fungi remained unknown so far. In a fungal genomic study recently published in Environmental Microbiology, the groups of Muriel Viaud at BIOGER (INRA/AgroParisTech, Thiverval-Grignon) and Isidro G. Collado at the University of Cadiz (Spain) present how they identified the gene Bcaba5 encoding the sesquiterpene cyclase (STC) acting as the key enzyme for ABA production in B. cinerea. While fungal genes contributing to the biosynthesis of one secondary metabolite are usually clustered at one genomic locus, Bcaba5 is physically independent from the locus that contains Bcaba1 to Bcaba4. Inactivation of the Bcaba5 gene confirmed that the fungal ABA biosynthesis route is distinct from the plant one and paved the ways for further studies (i) to decipher the fungal ABA biosynthetic pathway and to improve the industrial production of this hormone, (ii) to investigate the evolution of un-clustered secondary metabolism genes in fungi, and finally (iii) to elucidate the enigmatic role of ABA in fungal/plant interactions. Contact: Muriel.Viaud@inra.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...