Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 23, 12:07 PM

|

Cette semaine, un FOCUS PLATEFORME dédié aux activités du SOERE-PRO, l’Observatoire de recherche en environnement rattaché à ECOSYS (UMR INRAE / AgroParisTech) ! Cet observatoire, unique, a pour objectif d’évaluer les effets agronomiques et les potentiels risques du retour au sol de divers produits résiduaires organiques (PRO) : effluents d’élevage, composts de déchets organiques urbains, digestats de méthanisation, etc. Créé au début des années 2000, il compte actuellement 8 sites expérimentaux. Depuis 2014, les sites QualiAgro, PROspective, EFELE, La Réunion et son système d’information sont intégrés à l’infrastructure de Recherche AnaEE-France. En 2018, les sites QualiAgro, PROspective et EFELE ont été labellisés en tant qu'Infrastructure Scientifique Collective INRAE (renouvellement en cours en 2025). L’originalité du SOERE-PRO tient dans la mise en place d’expérimentations de longue durée au champ dans différents contextes pédoclimatiques où l'évolution de la qualité des sols, des cultures, de l'eau et de l'air est mesurée après l'application répétée de PRO et la dynamique de ces évolutions est reliée aux caractéristiques des PRO appliqués (origine x traitement) ainsi qu’aux conditions pédoclimatiques. Le SOERE-PRO fournit des services d'Observation à la communauté scientifique : accès aux sites dans le cadre de programmes de recherche, fourniture d’échantillons (sol, PRO, plantes), fourniture de données (sol, PRO, plantes, eaux, GES). L’enjeu pour ce réseau de longue durée est de maintenir ses capacités d’expérimentation et de suivis (monitoring) ainsi que la motivation de son personnel scientifique et technique dans le temps. Pour cela, une coordination avec des responsables techniques et scientifiques a été mise en place dès le départ. Des temps d’échanges, de rencontres lors d’assemblées générales, de comités techniques, de groupes de travail notamment, rythment la vie du réseau. Des outils tels que des bulletins de veille presse et médias sur les PRO (publiés tous les deux mois), un site web dont la mise à jour complète a été réalisée de 2023 à 2025 (une version anglaise est en projet), un espace de partage institutionnel Nextcloud fournissent aux acteurs du réseau et aussi à la communauté scientifique, de précieuses informations scientifiques et techniques sur les dispositifs. N’hésitez pas à visiter le site web de cet observatoire pour mieux connaître ses objectifs, ses dispositifs, les suivis ainsi que les productions : https://valor-pro.hub.inrae.fr/. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus et en quelques clics sur les travaux de recherche menés sur les dispositifs du SOERE PRO, n’hésitez pas… Michaud et al., Science of The Total Environment 2025 ; Jacquin et al., Agriculture, Ecosystems & Environment 2025; Didelot et al., Agriculture, Ecosystems & Environment 2025; Mora-Salguero et al., Front Microbiol 2025 ; Chen et al., Soil Use and Management 2024 -> Contact : Christophe Montagnier (christophe.montagnier@inrae.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI ECOSYS / SOERE PRO : Observatoire de recherche en environnement étudiant le recyclage agricole des Produits Résiduaires Organiques (PRO). Le SOERE PRO est un Observatoire de recherche en environnement composé de 8 dispositifs expérimentaux au champ de longue durée, étudiant les effets agronomiques et les potentiels risques du retour au sol de Produits Résiduaires Organiques (PRO). Cinq sites sont instrumentés pour suivre les PRO épandus, les compartiments de l'agrosystème, les émissions de gaz à effet de serre, le climat du sol, les eaux et la météo (Qualiagro en Ile de France, PRO'spective Grand-Est, EFELE en Bretagne, SOERE PRO - Réunion et SOERE PRO - Sénégal). Trois sites associés, sont peu ou pas instrumentés (La Bouzule Grand-Est, Couhins Nouvelle Aquitaine, MetaMetha Centre-Val de Loire). Le SOERE PRO a été labellisé en 2011 et 2015 par ALLENVI, 4 sites sont intégrés à ANAEE-France. En 2018, l'observatoire a été labellisé en tant qu'infrastructure scientifique collective (ISC) par INRAE. Les évolutions des agro-systèmes sont mesurées, à l'échelle de la parcelle agricole, au fur et à mesure d'apports de PRO issus d'activités urbaines et agricoles et de différentes filières de traitements. Les suivis de monitoring sont harmonisés entre les sites (PRO, sol, plante, eau, air) : éléments majeurs, rendements cultures, contaminants chimiques/organiques, pathogènes humains, reliquats azotés, propriétés physiques du sol. Les résultats du SOERE PRO sont intégrés dans des analyses multi-critères globales associant bénéfices et risques. Ils permettent de développer des modèles utilisés pour tester des scénarios d'insertion des PRO dans les systèmes de cultures pour optimiser leur usage. Les travaux contribuent également à l'accueil de nombreux projets de recherche (27 projets en cours en 2025) ainsi qu'à la formation d'étudiants (masters, doctorats).

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:53 PM

|

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare pour laquelle 15 traitements ont été mis au point dans les 30 dernières années. Malgré cela, la maladie reste grave avec une survie moyenne de 7 ans après le diagnostic. Le sotatercept est une biothérapie inhibant la signalisation de l'activine. Il a été démontré que le sotatercept réduit la morbidité et la mortalité chez les patients atteints d'HTAP diagnostiquée de longue date, mais ses effets chez les patients diagnostiqués récemment ne sont pas connus. Dans ce contexte, HYPERION est un essai multicentrique de phase 3 en double aveugle dans lequel des patients adultes atteints d'HTAP diagnostiquée depuis moins d'un an, en classe fonctionnelle II ou III et recevant un traitement de fond double ou triple étaient randomisés pour recevoir un traitement par sotatercept sous-cutané (dose initiale de 0,3 mg par kilogramme de poids corporel, augmentée jusqu'à la dose cible de 0,7 mg par kilogramme) ou un placebo tous les 21 jours. Le critère d'évaluation principal était l'aggravation clinique (définie par le décès, l'hospitalisation imprévue d'au moins 24 heures pour aggravation de l'HTAP, l'atrioseptostomie, la transplantation pulmonaire ou la détérioration des performances lors d'un test de marche de 6 minutes en raison de l'HTAP) évaluée dans une analyse du délai avant le premier événement. L'essai a été interrompu prématurément après la publication des résultats positifs de l'essai ZENITH qui rendaient non éthique le maintien sous placebo des patients à haut risque de mortalité. Au total, 320 patients ont été inclus (160 dans le groupe sotatercept et 160 dans le groupe placebo). La durée médiane du suivi était de 13,2 mois. Au moins un événement d'intérêt principal s'est produit chez 17 patients (10,6%) dans le groupe sotatercept et chez 59 patients (36,9%) dans le groupe placebo (rapport de risque, 0,24 ; intervalle de confiance à 95%, 0,14 à 0,41 ; P < 0,001). Les effets indésirables les plus fréquents associés au sotatercept étaient l'épistaxis (31,9%) et les télangiectasies (26,2%). Le centre de référence de l'hypertension pulmonaire (Hôpital Bicêtre, AP-HP) et l'UMR-S 999 HPPIT (Inserm/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) ont joué un rôle majeur dans les différentes étapes du développement de cette innovation thérapeutique, dont les résultats font l’objet de quatre publications dans le New England Journal of Medicine (Humbert et al., 2021 ; Hoeper et al., 2023 ; Humbert et al., 2025 ; McLaughlin et al., 2025). Le sotatercept a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen et américain en 2024. Légende Figure : Critère d'évaluation principal de l'étude HYPERION : critère composite d'aggravation clinique (décès, hospitalisation imprévue d'au moins 24 heures pour aggravation de l'HTAP, atrioseptostomie, transplantation pulmonaire ou détérioration des performances lors d'un test de marche de 6 minutes en raison de l'HTAP). -> Contact : marc.humbert@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:17 PM

|

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare et incurable caractérisée par un rétrécissement progressif des artères pulmonaires (AP), entraînant une hypertrophie du ventricule droit (VD), une insuffisance ventriculaire droite et, à terme, le décès du patient. En 2022, l’équipe 2 du laboratoire HPPIT « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et Innovation Thérapeutique » (UMR-S 999 Inserm/UPSaclay, Le Plessis-Robinson) avait montré que le canal calcique Orai1 est impliqué dans le développement de l’HTAP et qu’il représentait une approche thérapeutique prometteuse pour atténuer le développement de l’HTAP (Masson et al., 2022). Dans une nouvelle étude publiée dans JCI Insight et réalisée dans le cadre de la thèse d’Anaïs Saint-Martin-Willer (Bourse de thèse ED ITFA), les chercheurs ont évalué l’efficacité d’un inhibiteur sélectif d’Orai1, le CM5480 (dérivé du CM4620 actuellement testé en phases cliniques 2/3 pour d’autres maladies). Les résultats obtenus montrent que chez des rats mâles et femelles atteints d’HTAP (modèle monocrotaline), la monothérapie par le CM5480 améliore l’hémodynamique et le remodelage des AP et du VD. Cela a été mis en évidence par le cathétérisme cardiaque droit, par échocardiographie, par des analyses histologiques et d’importants changements moléculaires mesurés par une approche de séquençage d’ARN non biaisée (RNAseq). De plus, des expériences in vitro montrent que l'inhibition d'Orai1 réduit le dysfonctionnement des cellules endothéliales pulmonaires provenant de patients atteints d'HTAP et que l’expression d’Orai1 est indépendante des voies classiquement ciblées contre l'HTAP. In vivo, les résultats obtenus de cette étude montrent que les traitements standards de l’HTAP, inhibiteur des récepteurs de l’endothéline 1 ou inhibiteur de phosphodiestérase 5, ne permettent que des améliorations modestes de l’HTAP expérimentale induite chez les rats. Comparativement aux monothérapies, ces traitements combinés avec le CM5480 apportent des bénéfices supérieurs en termes de réduction du remodelage vasculaire pulmonaire et d’amélioration de la fonction cardiaque droite. L’ensemble de ces résultats révèle que l'inhibition d'Orai1 représente une stratégie thérapeutique nouvelle et complémentaire pour l'HTAP, agissant au niveau vasculaire pulmonaire et ventriculaire droit. Cette, coordonnée par le Dr Fabrice Antigny (UMR-S 999), est le fruit d’une collaboration entre deux équipes de l’université Paris-Saclay (UMR-S 999, UMR-S 1180), des équipes des universités de Nantes Porto et Madrid, et la société Américaine (CalciMedica Inc.). -> Contact : fabrice.antigny@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 9:16 AM

|

Le système nerveux central (SNC) est un régulateur clé de l'homéostasie énergétique et glycémique, intégrant les signaux périphériques tels que les hormones et les nutriments pour maintenir un équilibre métabolique. Au sein du SNC, l'hypothalamus est une région qui joue un rôle central dans la surveillance du statut énergétique et l'orchestration des réponses physiologiques via des circuits neuronaux et gliaux. Des recherches récentes ont mis en évidence l'influence de la synthèse de novo de lipides appelés les céramides sur la régulation du métabolisme énergétique et glucidique par le système nerveux central. En effet, les céramides apparaissent comme des molécules de signalisation essentielles reliant la détection des acides gras au contrôle hypothalamique de la prise alimentaire, de la dépense énergétique mais également de la régulation de la glycémie. Dans cette revue publiée dans Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, les chercheurs de l’équipe « Neuroendocrinologie moléculaire de la prise alimentaire » au sein du laboratoire NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) font le point sur le rôle de la synthèse de novo des céramides dans le développement de l'obésité et du diabète de type 2. Il apparait que des enzymes comme la sérine palmitoyl-transférase et certaines isoformes de la céramide synthase jouent un rôle dans la médiation des réponses neuronales aux stress métaboliques. Par ailleurs, le métabolisme hypothalamique des céramides peut être modulé par des signaux hormonaux et suggèrent ainsi que le ciblage de cette voie pourrait offrir de nouvelles stratégies pour le traitement de l’obésité et du diabète de type 2. -> Contact : herve.le-stunff@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 24, 3:06 PM

|

Offres d'emploi / Job Offers

New this week: - Biochimie des protéines (24/11/25)

Assistant ingénieur | I2BC – Gif-sur-Yvette

More information | Clôture : 08/12/25 Posted earlier: - Modélisation informatique de tissus végétaux en 3D (07/11/25)

Postdoctoral position | IJPB – Versailles

More information | Clôture : 20/12/25 - Single Cell Proteomics (07/11/25)

Postdoctoral position | Servier – Gif-sur-Yvette

More information | Clôture : 20/12/25 - Antisense oligonucleotides brain delivery (07/11/25)

Postdoctoral position | Servier – Gif-sur-Yvette

More information | Clôture : 20/12/25 - Cancer Biology (07/11/25)

Postdoctoral position | Servier – Gif-sur-Yvette

More information | Clôture : 20/12/25 - Oncology (07/11/25)

Postdoctoral position | Servier – Gif-sur-Yvette

More information | Clôture : 20/12/25 - Genetic data analysis (12/10/25)

Engineer/expert | CESP – Villejuif

More information | Clôture : 31/12/25 - Responsable d’animalerie rongeurs (05/10/25)

ingénieur-e en CDI| IERP – Jouy-en-Josas

More information | Clôture : 31/12/25

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 11:30 AM

|

En dépit des efforts de recherche consentis par la communauté scientifique depuis quelques décennies, l'insuffisance cardiaque (IC) reste une des premières causes de mortalité dans les pays industrialisés. S'il existe des traitements permettant de ralentir l’évolution de la maladie, aucun ne soigne totalement l’IC et ne cible les altérations métaboliques largement décrites dans le myocarde insuffisant. Dans la continuité d’un vaste projet visant à évaluer les bénéfices de trois vitamines B (nicotinamide riboside (B3), folate (B9) et cobalamine (B12)) dans un contexte d’IC, des chercheurs du laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Orsay) ont étudié l'efficacité d'un régime non synthétique (à base de céréales et de légumineuses) enrichi en vitamines B (B3, B9 et B12) pour protéger le métabolisme énergétique cardiaque et la fonction cardiaque de souris présentant une IC induite par une surcharge de pression. Publiée dans Biology of Sex Differences, cette étude a montré que l’introduction du cocktail de vitamines B, après le développement des premiers symptômes d’IC, améliorait la survie, la fonction cardiaque et les capacités physiques des souris mâles. Les souris femelles traitées avec les vitamines affichaient, quant à elles, des améliorations plus modestes de la survie et de la fonction cardiaque, mais présentaient toutefois de meilleures performances physiques et une hypertrophie cardiaque plus légère que les femelles soumises au stress cardiaque et nourries avec un aliment non complémenté en vitamines B. Chez les deux sexes, le cocktail de vitamines B contribuait à protéger les capacités de production d’énergie des mitochondries du myocarde en soutenant leur renouvellement et leurs fonctions. De manière intéressante, les effets du cocktail de vitamines sur le métabolisme énergétique cardiaque semblaient impliquer des mécanismes moléculaires distincts chez les mâles (voie de l’AMPK) et les femelles (voie de SIRT1). Dans l'ensemble, les résultats de cette étude suggèrent que la supplémentation en vitamines B3, B9 et B12 aide à préserver le métabolisme énergétique et la fonction cardiaque dans le modèle étudié, en particulier chez les mâles qui sont plus vulnérables au stress cardiaque. Si cela appuie l'idée qu’une supplémentation en vitamines et que les thérapies métaboliques pourraient constituer de nouvelles approches prometteuses pour traiter l’IC, ce travail démontre en outre que la réponse au traitement peut être influencée par le sexe des individus, poussant ainsi à considérer au moins le sexe du patient dans le développement de thérapies personnalisées. Légende Figure : Mécanismes moléculaires activés par le traitement aux vitamines B pour soutenir le métabolisme énergétique cardiaque : chez les mâles, les vitamines B3, B9 et B12 activeraient l'AMPK qui phosphorylerait et activerait PGC-1α, stimulant ainsi la biogenèse mitochondriale et divers aspects du métabolisme énergétique cardiaque pour aider le cœur à faire face à une surcharge de pression. Chez les femelles, le traitement activerait SIRT1 via une action synergique des trois vitamines, conduisant à la stabilisation de la SIRT1 qui désacétylerait et activerait PGC-1α, soutenant alors la biogenèse mitochondriale et le métabolisme énergétique cardiaque. (Ac, groupe acétyle ; ADPR, adénosine diphosphate ribose ; Me, groupe méthyle ; Nnmt, nicotinamide N-méthyl-transférase ; THF, tétrahydrofolate). -> Contact : jerome.piquereau@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 11:56 AM

|

Dans une étude publiée dans Molecular Biology and Evolution et dirigée par Maud Fagny au laboratoire Génétique Quantitative et Evolution – GQE-Le Moulon (UPSaclay/CNRS/INRAE/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec la Harvard T.H. Chan School of Public Health et l’Université de Virginie aux États-Unis, les scientifiques ont montré que l’organisation des réseaux de régulation explique comment des phénotypes complexes ont pu s’adapter à de nouveaux environnements. De nombreux phénotypes humains, comme la taille d’un individu ou la prédisposition génétique à de nombreuses maladies, sont complexes, déterminés par plusieurs loci, gènes ou éléments régulateurs. Inversement, un même locus influence souvent plusieurs phénotypes à la fois. Comment est-il donc possible de sélectionner des mutations qui modifient ces phénotypes complexes lors de l’adaptation d’une population à un nouvel environnement, sans affecter des phénotypes essentiels ? Les chercheurs se sont intéressés à l’importance de l’organisation de ces réseaux de régulation, constitués de nombreux modules de gènes très connectés entre eux, mais faiblement reliés au reste du réseau (voir Figure). Cette organisation varie aussi selon les tissus. Les chercheurs ont montré que cette organisation permet de cloisonner les effets des mutations, qui affectent donc l’expression d’un processus biologique précis dans un tissu donné, tout en atténuant leur effet sur les autres processus et dans les autres tissus. L’ensemble de ces résultats leur a permis de développer un cadre conceptuel pour comprendre l’architecture et l’évolution des phénotypes complexes et qui pourrait être utilisés pour améliorer les prédictions de risque de développer des maladies. Légende Figure : Représentation de la modularité d’un réseau de régulation. Chaque cercle bleu correspond à un module, et les traits gris relient les mutations aux gènes dont elles modifient le niveau d’expression -> Contact : maud.fagny@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 19, 3:51 PM

|

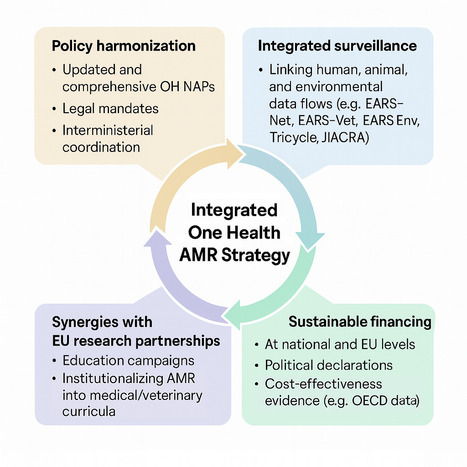

Dans une étude publiée dans The Lancet Regional health - Europe, les scientifiques coordonnant l’initiative européenne EU-JAMRAI-2, dont Benjamin Davido (hôpital Raymond Poincaré, AP-HP/UVSQ/UPSaclay, Garches), analysent les obstacles persistant à la lutte contre l’antibiorésistance (RAM) en Europe. L’antibiorésistance cause plus de 35 000 décès par an dans l’UE/EEE et constitue une menace croissante pour la santé humaine, animale et environnementale. Bien que la plupart des pays disposent d’un plan d’action national, sa mise en œuvre reste limitée par un manque de ressources, une coordination insuffisante entre secteurs et une gouvernance encore fragmentée. EU-JAMRAI-2, qui rassemble 128 partenaires de 30 pays, propose une stratégie intégrée fondée sur l’approche Une Seule Santé. Les équipes impliquées ont évalué les lacunes des politiques nationales et identifié les besoins prioritaires pour renforcer la surveillance, harmoniser les actions de prévention et de bon usage des antibiotiques, améliorer l’accès aux antimicrobiens essentiels et soutenir la sensibilisation du public comme des professionnels. L’étude montre que les défis majeurs concernent le financement, la disponibilité des ressources humaines et la faiblesse de certains mécanismes de coordination intersectorielle. Les auteurs soulignent l’urgence de consolider la gouvernance de la RAM, facteur déterminant pour traduire les stratégies en actions durables. Leur analyse met en lumière les opportunités de collaboration entre États membres, ainsi que le rôle central de l’initiative EU-JAMRAI-2 dans la structuration d’une réponse européenne cohérente et efficace face à cette « pandémie silencieuse ». -> Contact : benjamin.davido@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 19, 4:20 PM

|

La duplication de gènes et les éléments transposables (ET) sont des moteurs majeurs de l'innovation génomique, favorisant l'adaptation. Si le rôle de la duplication et de la diversification induite par les ET est bien documenté chez les phytopathogènes, il reste insuffisamment exploré chez les insectes ravageurs tels que les pucerons, où les gènes des récepteurs olfactifs (RO) et gustatifs (RG) sont essentiels à la reconnaissance de l'hôte. Une étude publiée dans Molecular Biology and Evolution menée par l'équipe ECLECTIC du laboratoire Génétique Quantitative et Evolution – GQE-Le Moulon (UPSaclay/CNRS/INRAE/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec l’unité Génomique Info – URGI (INRAE/UPSaclay, Versailles) et le laboratoire Évolution, génomes, comportement, écologie - EGCE (CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), explore comment la duplication génique et les éléments transposables (ET) contribuent à l’adaptation des pucerons, insectes ravageurs dont les gènes olfactifs (RO) et gustatifs (RG) déterminent la reconnaissance des plantes hôtes. L’analyse de plus de 900 gènes (RO et RG) dans 12 espèces met en évidence que les pucerons à large gamme d’hôtes présentent des taux d’évolution accrus, avec une expansion de gènes liés à l’immunité, au métabolisme lipidique et à l’activité transposase. Les RO et RG ont évolué par duplications rapprochées sous l’effet d’une sélection diversifiante, suivie d’une sélection purificatrice. Les ET récents, enrichis à proximité des RO, semblent avoir favorisé leur diversification mais au détriment de leur fonctionnalité, tandis que les RG associés aux ET montrent des signatures d’adaptation conservée. L’étude propose ainsi un modèle où les ET stimulent l’innovation fonctionnelle tout en modulant les contraintes évolutives, et elle fournit le premier génome complet de Dysaphis plantaginea. Figure Legend: Functional relevance of positively selected sites in aphid gustatory and olfactory receptors. (A) Site-level attention scores computed with the MuLAN deep learning framework for gustatory receptor families GR03, GR04, GR06, and olfactory receptor family OR20. Sites under positive selection (detected by codeml models M1a vs. M2a, M7 vs. M8, and M0 vs. M3) show significantly higher attention scores than neutrally evolving sites in GR03, GR04, and GR06 (Wilcoxon–Mann–Whitney test, p < 2.2 × 10¹⁶). In contrast, no significant difference was detected for OR20. The dashed horizontal line indicates the median attention score across all sites. (B) Predicted 3D structures with the Boltz-1 model (Wohlwend et al. 2025) of GR03, GR04, GR06, and OR20 mapped with MuLAN attention scores. Residues are color-coded from blue (low attention score) to red (high attention score), highlighting predicted functional and binding sites on ligand-binding pockets, consistent with structural markers such as S1–S4 helices. Positive selection sites are represented as spheres in the predicted structures. For each gene family (GR03, GR04, GR06, OR20), a single representative protein sequence was chosen for 3D structure visualization because members within the same family showed highly similar predicted structures. -> Contact : johann.confais@inrae.fr / amandine.cornille@cnrs.fr / david.ogereau@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 23, 6:45 AM

|

Communiqué de presse de l’Inrae Le tube digestif abrite des milliards de microbes qui transforment nos aliments en milliers de petites molécules, appelées métabolites. Loin d’être de simples déchets, ces métabolites interagissent avec notre système immunitaire et régulent la réponse inflammatoire. Deux récents travaux menés, en partie, par des chercheuses et des chercheurs de Sorbonne Université, de l’AP-HP, d’INRAE (Harry Sokol de l’Institut MICALIS, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et de l’Inserm, montrent comment certains métabolites produits par le microbiote peuvent « reprogrammer » le métabolisme énergétique des cellules immunitaires et modifier leur comportement, avec des conséquences directes sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Ce projet a été cofinancé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC ; ENERGISED, ERC-2021-COG-101043802) et le Fonds de dotation MSDAVENIR via la fondation Sorbonne Université. Ces métabolites circulent localement dans l’intestin et dans tout l’organisme, agissant à la fois comme « signaux » et comme « carburants ». L’état énergétique des cellules immunitaires influence directement leur comportement : une cellule « bien alimentée » peut réguler l’inflammation, tandis qu’une cellule en déficit énergétique peut amplifier la réaction inflammatoire. Dans les MICI, où l’équilibre entre microbiote et immunité est perturbé, ces ajustements fins peuvent déterminer la différence entre rémission et poussée. Après un criblage approfondi, deux métabolites d’origine bactérienne ont été identifiés pour leur effet sur le métabolisme de cellules immunitaires spécifiques : - Cadavérine : produite principalement par des Enterobactéries telles qu’Escherichia coli. À faible dose, elle permet aux macrophages de fonctionner de manière équilibrée et de limiter l’inflammation. À forte dose, elle déclenche un état d’alerte qui favorise l’inflammation. Dans des modèles animaux de colite, la dose appropriée apaise l’inflammation tandis que la dose excessive l’aggrave. Chez des patients atteints de MICI, des niveaux élevés de cadavérine sont associés à des poussées inflammatoires. La cadavérine module le métabolisme des macrophages via les voies de signalisation moléculaires Nrf2 / thioredoxine et le récepteur H4 de l’histamine.

- Indole-3-propionate (IPA) : issu de la transformation du tryptophane, acide aminé, par le microbiote. Il cible les lymphocytes T CD4+ et soutient leur fonction normale pour favoriser un profil anti-inflammatoire. Chez la souris, l’IPA protège contre l’inflammation intestinale, et des observations chez l’humain vont dans le même sens. L’IPA agit via la voie de signalisation moléculaire PPAR-β pour réguler le métabolisme énergétique des lymphocytes.

Ces travaux démontrent que des métabolites spécifiques du microbiote peuvent reprogrammer le métabolisme énergétique de deux acteurs majeurs de l’immunité et en modifier le destin inflammatoire : la cadavérine agit comme un « interrupteur » sensible à la dose, tandis que l’IPA sert de « carburant » favorable aux lymphocytes T CD4+. Perspectives ouvertes : - Développer des thérapies « immuno-métaboliques » pour moduler l’énergie des cellules immunitaires.

- Utiliser le dosage de ces métabolites pour anticiper les poussées ou guider des interventions alimentaires/probiotiques et personnaliser la prise en charge.

- Mener des essais cliniques pour définir des seuils efficaces et sûrs, tester l’IPA ou des agonistes de PPAR-β, et combiner ces signaux à d’autres métabolites pour des traitements de précision.

La diffusion coordonnée de cette étude dans les revues scientifiques de référence Nature Metabolism et Cell Host & Microbe souligne l’importance de cette avancée pour l’ensemble de la communauté médicale et des patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin. -> Contact : harry.sokol@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 23, 11:37 AM

|

Le médecin-chercheur sera honoré, jeudi 27 novembre 2025, pour la découverte des mécanismes en jeu dans une maladie rare mais très grave, l’hypertension artérielle pulmonaire, ce qui a conduit au développement d’un médicament innovant Jeudi 27 novembre 2025, le pneumologue Marc Humbert recevra le Grand Prix de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). En récompensant ce spécialiste mondialement reconnu de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), l’Inserm honore un pionnier de l’exploration des processus responsables de cette maladie aussi rare que grave. Mais aussi ses recherches qui ont abouti à un traitement novateur, le sotatercept, autorisé en 2024 par l’Agence européenne du médicament. « Ce qui me motive, c’est de trouver des solutions thérapeutiques pour des maladies aux besoins non couverts », confie le médecin-chercheur, d’une courtoisie sans faille, dans son bureau de doyen de la faculté de médecine de l’université Paris-Saclay. Nous sommes à l’hôpital de Bicêtre, dans le Val-de-Marne. C’est là qu’il dirige le service de pneumologie et de soins intensifs respiratoires. Lire la suite de l’Article dans Le Monde (sur abonnement) -> Contact : marc.humbert@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 21, 5:54 PM

|

Les « Highly Cited Researchers 2025 », publiés le 12 novembre 2025 par Clarivate Analytics, mettent à l’honneur 17 scientifiques de l’Université Paris-Saclay, parmi les 7 100 chercheurs et chercheuses les plus influents au monde, en particulier ceux ayant été le plus souvent cité·es par leurs pairs au cours de la dernière décennie. L’Université Paris-Saclay est la deuxième université française rassemblant le plus grand nombre de scientifiques distingués. Parmi les 17 chercheurs et chercheuses mis à l’honneur cette année, 14 relèvent du domaine des sciences de la vie et de la santé : - Fabrice Barlesi:spécialiste du cancer du poumon, de la médecine de précision et de l’immunologie des cancers, directeur général de Gustave Roussy et professeur de médecine à l’Université Paris-Saclay, Fabrice Barlesi fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Benjamin Besse: oncologue médical spécialiste de la prise en charge des cancers thoraciques et directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy, Benjamin Besse est professeur l’Université Paris-Saclay et membre de l’équipe Adaptation génétique aux inhibiteurs de kinases au sein de l’unité Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie (PMNCO – Univ. Paris-Saclay/Institut Gustave Roussy/Inserm). Il fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Claire Chenu : Professeure en sciences du sol à AgroParisTech et directrice de recherche au sein du Laboratoire écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes (Ecosys – Univ. Paris-Saclay/AgroParisTech/INRAE), Claire Chenu fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Sciences agricoles ».

- Franck Courchamp: écologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire Écologie, société et évolution (ESE – Univ. Paris-Saclay/CNRS/AgroParisTech), Franck Courchamp fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Environnement et écologie ».

- Stanislas Dehaene : neuroscientifique spécialisé en psychologie cognitive, professeur au Collège de France, directeur de recherche au sein du laboratoire Neuroimagerie cognitive (Unicog – Univ. Paris-Saclay/CEA), dont il est également responsable, Stanislas Dehaene fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Transversal ».

- Charles-Antoine Dutertre: chercheur au sein du laboratoire Immunologie des tumeurs et immunothérapie contre le cancer (Itic – Univ. Paris-Saclay/Inserm/Gustave Roussy) et membre de l’unité Analyse moléculaire, modélisation et imagerie de la maladie cancéreuse (Ammica - Univ. Paris-Saclay/CNRS/Inserm/Gustave Roussy), Charles-Antoine Dutertre fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Transversal ».

- Karim Fizazi: oncologue médical spécialiste de la prise en charge du cancer de la prostate, directeur du comité génito-urinaire de l’Institut Gustave Roussy, professeur de cancérologie à l’Université Paris-Saclay et membre de l’équipe Résistance adaptative aux thérapies anti-cancéreuses au sein de l’unité Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie (PMNCO – Univ. Paris- Saclay/Institut Gustave Roussy/Inserm), Karim Fizazi fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Florent Ginhoux: responsable du département Développement et fonctions des cellules myéloïdes rattaché au laboratoire Immunologie des tumeurs et immunothérapie contre le cancer (Itic – Univ. Paris-Saclay/Inserm/Gustave Roussy) et professeur invité ou associé dans de prestigieuses universités (Mount Sinai School of Medicine à New York, Singapore Immunology Network (SIgN)/A*STAR, Institut d’immunologie de l’Université Jiao Tong de Shanghai), Florent Ginhoux fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Immunologie ».

- Marc Humbert: doyen de la Faculté de médecine Paris-Saclay, professeur de pneumologie à l’Université Paris-Saclay, chef du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires de l’hôpital Bicêtre (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) et directeur de l’unité Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique (HPPIT – Univ. Paris-Saclay/Inserm), Marc Humbert fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Philippe Langella: directeur de recherche INRAE, responsable de l’équipe Interactions des bactéries commensales et probiotiques avec l'hôte (Probihôte) au sein du laboratoire Microbiologie de l'alimentation au service de la santé humaine (Micalis – Univ. Paris-Saclay / INRAE/ AgroParisTech), Philippe Langella fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Transversal ».

- Aurélien Marabelle: oncologue médical et professeur à l’Université Paris-Saclay, Aurélien Marabelle est responsable du Laboratoire de recherche translationnelle en Immunothérapie (LRTI), affilié à l’unité Immunologie des tumeurs et immunothérapie contre le cancer (Itic – Univ. Paris-Saclay/Inserm/Gustave Roussy). Il fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- David Planchard: oncologue thoracique, chef du comité de pathologie thoracique de Gustave Roussy et professeur associé à l’Université Paris-Saclay, David Planchard fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Caroline Robert: cheffe du service de dermatologie à Gustave Roussy, professeure à l’Université Paris-Saclay et responsable de l’enseignement de la dermatologie au sein de la Faculté de médecine Paris-Saclay, Caroline Robert dirige également l’équipe Résistance adaptative aux thérapies anti-cancéreuses au sein de l’unité Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie (PMNCO – Univ. Paris-Saclay/Inserm/Institut Gustave Roussy). Elle fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique ».

- Jean-Charles Soria: oncologue médical de renommée internationale, spécialiste de la médecine de précision, de l’immunothérapie et du cancer du poumon et professeur de médecine et d’oncologie médicale à l’Université Paris-Saclay, Jean-Charles Soria a été directeur général de Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, de janvier 2020 à fin juillet 2021. Il fait partie des scientifiques les plus cités au monde dans la catégorie « Médecine clinique».

Depuis 2014, Clarivate Analytics, l’organisme qui administre le Web of Science, une importante base de données de publications scientifiques, dresse chaque année une liste de scientifiques et les chercheur·euses en sciences et en sciences sociales qui ont démontré une influence significative et étendue dans leurs domaines de recherche sur la dernière décennie. Les Highly Cited Researchers, comme on les appelle, sont ceux dont les articles figurent parmi le 1 % des publications les plus citées dans leur discipline au sein du Web of Science.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 21, 5:42 PM

|

Le premier workshop du pôle IA et numérique de l’Inserm aura lieu le 23 janvier 2026. Conférence/atelier d'une journée pour fédérer les expert.e.s Inserm qui développent des approches d'IA et de Machine Learning pour le drug discovery & development (dans le sens le plus large) et ceux qui voudraient les utiliser. Cette première réunion sera plus spécifiquement centrée sur le drug discovery, d’autres pourront ensuite porter sur l’axe développement. Pour en savoir plus sur la programmation de l’évènement, veuillez consulter le lien d’inscription suivant : https://aiml4ddinserm.sciencesconf.org/ - Date: 23 janvier 2026

- Lieu: Salles Paris + Trocadéro, étage 2, site Biopark, 8, rue de la Croix-Jarry, 75013 Paris

N’hésitez pas à nous contacter en cas d’interrogations : pole.ia@inserm.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:09 PM

|

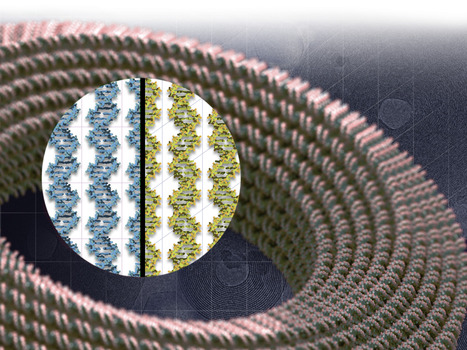

La compaction de l’ADN dans les capsides virales ou les chromosomes combine densité élevée et courbure. Les forces microscopiques qui régissent ces assemblages sont mal comprises. Des études théoriques suggèrent que la forme de la molécule en double hélice joue un rôle fondamental dans les interactions, modulées hélicoïdalement le long de la molécule, induisant des corrélations. Mais ce phénomène est encore mal documenté expérimentalement et incompatible avec la courbure. Dans une étude parue dans Nucleic Acids Research, une équipe de l’Université Paris Saclay, au Laboratoire de Physique des Solides, en collaboration avec le Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée (Sorbonne Université), a pu caractériser les corrélations entre hélices lors de la formation de tores, nano-objets modèles obtenus par condensation de l’ADN in vitro. En utilisant la cryo-microscopie électronique, les chercheurs ont découvert un lien entre interactions entre hélices, géométrie de l’assemblage et conformation de la double hélice elle-même. Les alignements d'hélices en phase sont privilégiés pour une large gamme de conditions expérimentales. L'optimisation de ces corrélations dans un assemblage courbe est obtenue par des réarrangements au sein des tores lors de leur croissance : la nucléation d'alignements radiaux est suivie d'une propagation circonférentielle par un mécanisme de type fermeture éclair, et conduit à un facettage, avec l’apparition de pentagones et tétragones dont le rapport est directement relié à la compacité de l’édifice et au pas hélicoïdal de la molécule. De vastes domaines plats, avec des hélices en phase alternent ainsi avec des régions localisées, fortement courbées et frustrées, avec des hélices déphasées. Pour maintenir cet ordre, le facettage des tores s’accompagne d’une réduction locale du pas hélicoïdal de la double hélice au cœur des régions courbes, qui pourrait correspondre à une transition entre ADN B et A. Cette transition, jusqu’à présent observée dans des formes déshydratées, pourrait donc également être induite par l’optimisation des interactions dans les formes courbes. Ce travail montre ainsi comment les interactions intermoléculaires modulent à la fois la forme des condensats à l'échelle mésoscopique et la conformation des molécules à l'échelle nanométrique. Les phénomènes observés ici dans les tores d'ADN sont susceptibles de se produire dans toutes les formes d'ADN condensé, et, plus généralement, dans tous les édifices compacts de molécules hélicoïdales (collagène, actine, …). Les corrélations entre hélices jouent probablement un rôle dans l'établissement et le maintien des architectures chromosomiques et dans tous les processus impliquant le rapprochement de doubles hélices d'ADN, en particulier la reconnaissance de séquences. Ces résultats pourraient également présenter un intérêt pour la conception de matériaux - tels que les origamis - et de vecteurs d’ADN condensé. -> Contact : amelie.leforestier@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:32 PM

|

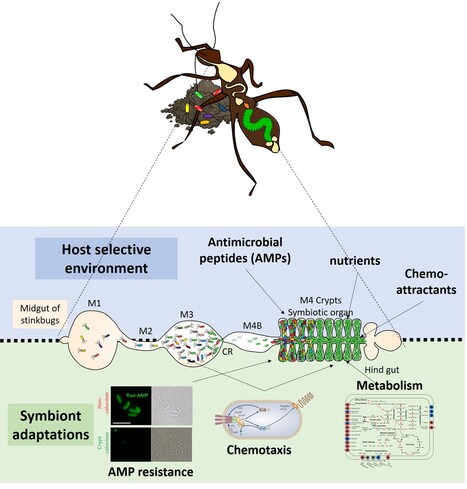

Dans une étude publiée dans The ISME Journal, les scientifiques de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule - I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) examinent la spécificité des symbiontes intestinaux bactériens chez deux espèces de punaises Coreoidea, Riptortus pedestris et Coreus marginatus, qui acquièrent leurs symbiontes de l'environnement. Les auteurs de l’étude démontrent que la sélection du partenaire microbien dans l'intestin est régie par une forte compétition inter-souches au sein du genre Caballeronia, ce qui entraîne des préférences spécifiques à l'hôte pour différentes sous-clades (alpha ou bêta). Des expériences d'infection avec des co-cultures révèlent que la domination d'une souche est déterminée par des facteurs multifactoriels tels que la chimiotaxie, la résistance aux peptides antimicrobiens abondamment produites par l’intestin et la correspondance des capacités métaboliques avec les nutriments disponibles dans l’intestin. En outre, l'étude suggère que chez R. pedestris, le symbionte le plus compétitif confère également des avantages reproductifs supérieurs à l'hôte par rapport aux souches moins favorisées. -> Contact : peter.mergaert@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 9:41 AM

|

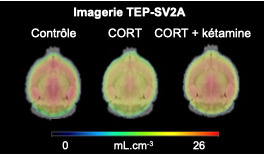

Dans une étude publiée dans Molecular Psychiatry, les chercheurs des unités Biomaps (UPSaclay/Inserm/CEA/CNRS, Orsay) et MOODS (Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP, INSERM/UVSQ/UPSaclay, Orsay et Le Kremlin-Bicêtre) ont utilisé une approche de neuroimagerie moléculaire innovante pour étudier les effets de la kétamine sur la densité synaptique dans un modèle préclinique de dépression. Grâce à la tomographie par émission de positons (TEP) utilisant le radiotraceur [¹¹C]UCB-J, ciblant la protéine SV2A, un marqueur de densité synaptique, ils ont pu observer de manière non invasive les modifications synaptiques associées à la dépression et au traitement par la kétamine. Les résultats révèlent une diminution de la densité synaptique chez des souris exposées à la corticostérone, un modèle validé de dépression. Une dose unique de kétamine améliore rapidement les symptômes comportementaux, mais sans changement immédiat de la densité synaptique. En revanche, un traitement répété restaure cette densité trois semaines après la dernière administration, en lien avec une normalisation des comportements sociaux et émotionnels. Ces observations, confirmées par des analyses ex vivo, soulignent le rôle clé de la synaptogénèse dans l’effet antidépresseur de la kétamine En plus d’apporter de nouvelles informations sur la dynamique des effets centraux de la kétamine, cette étude valide l’interprétation moléculaire de l’imagerie TEP-SV2A comme outil translationnel pour étudier le lien entre la plasticité synaptique et l’efficacité des traitements antidépresseurs – l’étude clinique correspondante est en cours. À terme, cette approche pourrait permettre une médecine de précision en psychiatrie, en identifiant des biomarqueurs prédictifs ou tout au moins précoces de la réponse thérapeutique. Légende Figure : L’imagerie TEP-SV2A permet de mettre en évidence, de manière non invasive, une diminution globale de la densité synaptique chez les souris exposées à la corticostérone (CORT), modèle validé d’anxiété/dépression. Des doses répétées de kétamine restaurent la densité synaptique 3 semaines après la dernière dose. -> Contact : nicolas.tournier@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 9:09 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Firas Zghal, Maître de conférences en physiologie de l’exercice

Firas Zghal est enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université Paris-Saclay, où il est membre du laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS, EA 4532). Spécialiste de la physiologie et de la biomécanique de la performance motrice, il consacre ses travaux à l’étude des déterminants biologiques, mécaniques et fonctionnels de la performance sportive, ainsi qu’à leurs applications à l’entraînement et à la prévention des blessures. Titulaire d’un double doctorat — en Physiologie et biomécanique de la performance motrice (Université d’Évry-Val d’Essonne, 2013) et en Sciences biologiques appliquées aux activités physiques et sportives (Université de Bizerte, 2014) — Firas Zghal a construit un parcours académique international, à la croisée de la recherche scientifique et de la pratique sportive de haut niveau. Avant de rejoindre l’Université Paris-Saclay en 2024, il a exercé comme enseignant-chercheur à l’Institut Supérieur du Sport et de l’Éducation Physique de Ksar Saïd (Université de La Manouba, Tunisie) de 2014 à 2018 et à la faculté des Sciences du Sport de l’Université Côte d’Azur de 2018 à 2021. Il a également conduit des travaux postdoctoraux à l’Université de la Réunion, au sein de l’équipe IRISSE (EA 4075) de 2021 à 2023, et a collaboré avec plusieurs équipes de recherche en France et à l’étranger, où il a participé à des travaux de recherches sur la performance, la récupération et la charge d’entraînement. Parallèlement à sa carrière académique, Firas Zghal a mis son expertise au service du sport professionnel en tant que préparateur physique dans de nombreux clubs de première division (Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Tunisie, Liban, Maroc, Libye, France), ainsi qu’en tant que conseiller scientifique pour le pôle de recherche de l’OGC Nice. Cette double expérience, scientifique et de terrain, nourrit sa réflexion sur l’intégration des données biomécaniques et physiologiques dans la conception des programmes d’entraînement individualisés. Ses projets de recherche au sein du CIAMS portent sur l’évaluation intégrée de la performance motrice, la modélisation de la fatigue, et l’optimisation de la charge d’entraînement chez l’athlète de haut niveau. En enseignement, il transmet sa passion pour la science du mouvement et la rigueur méthodologique, en articulant théorie et pratique dans la formation des futurs préparateurs physiques et chercheurs en sciences du sport. « La performance n’est pas seulement le fruit du talent, mais celui de l’équilibre entre la connaissance, l’effort et la mesure. » -> Contact : firas.zghal@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 11:15 AM

|

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare et grave, caractérisée par une élévation progressive de la résistance vasculaire pulmonaire, entraînant une insuffisance cardiaque droite. Parmi les thérapies actuelles, des médicaments visent à augmenter les voies des nucléotides cycliques (cAMP et cGMP), qui jouent un rôle clé dans la vasodilatation et l’inhibition de la prolifération cellulaire. Parmi les enzymes régulant ces voies, les phosphodiestérases (PDE) dégradent les nucléotides cycliques. À ce jour, seuls les inhibiteurs de la PDE5 (comme le sildénafil) sont approuvés pour le traitement de l’HTAP. Dans un article paru dans Cells, Boris Manoury et ses collègues du laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Orsay) passent en revue les différentes familles de PDE (11 au total) et leur potentiel thérapeutique dans l’HTAP. Plusieurs études montrent une surexpression de certaines PDE (comme PDE1, PDE3, PDE4, et PDE5) dans les vaisseaux pulmonaires des patients atteints d’HTAP, contribuant à la pathologie. Par exemple, la PDE1, activée par le complexe calcium-calmoduline, est surexprimée dans les cellules musculaires lisses des artères pulmonaires (PASMC) des patients, favorisant la prolifération cellulaire et le remodelage vasculaire. La PDE3, inhibée par le cGMP, et la PDE4, spécifique du cAMP, jouent également un rôle dans la régulation de la vasodilatation et de la prolifération cellulaire. Les inhibiteurs de ces PDE ont montré des effets bénéfiques dans des modèles animaux, mais leur utilisation clinique reste limitée en raison d’effets secondaires systémiques, comme l’hypotension. Les perspectives thérapeutiques incluent le développement d’inhibiteurs plus sélectifs, ciblant des isoformes spécifiques de PDE ou des compartiments cellulaires précis, ainsi que des stratégies de livraison ciblée (comme l’aérosolisation). La combinaison de ces inhibiteurs avec d’autres agents, comme les analogues de la prostacycline ou les stimulateurs de la guanylate cyclase soluble (comme le riociguat), pourrait améliorer l’efficacité du traitement. Enfin, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes de compartimentation des nucléotides cycliques et optimiser les stratégies thérapeutiques. -> Contact : boris.manoury@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 11:45 AM

|

Dans une étude publiée dans Radiotherapy and Oncology, des scientifiques du Laboratoire signalisation, radiobiologie et cancer (UMR 3347 CNRS/UMR-S 1021 INSERM/Institut Curie/UPSaclay, Orsay) en collaboration avec les équipes de l’Institut Mutualiste Montsouris ont étudié les effets d’une irradiation FLASH sur des échantillons pulmonaires humains. Cette technique innovante de radiothérapie, caractérisée par un débit de dose ultra-élevé, est connue pour réduire les toxicités dans différents modèles précliniques, mais son impact direct sur les tissus humains restait à démontrer. Les chercheurs ont utilisé un modèle ex vivo de coupes de tissu pulmonaire sain, prélevées chez 19 patients atteints d’un cancer pulmonaire, puis irradiées soit en mode conventionnel, soit en mode FLASH à une dose unique de 9 Gy. Ils ont observé qu’après 24 heures, l’irradiation FLASH préserve significativement la proportion de cellules en division, avec un effet protecteur détecté chez 95% des patients. L’analyse transcriptomique a confirmé ces résultats : comparé à l’irradiation conventionnelle, l’irradiation FLASH induit une activation beaucoup plus faible des voies liées aux dommages à l’ADN, à l’apoptose et au stress oxydatif, tout en limitant l’inhibition du cycle cellulaire. Ces premiers résultats sur des échantillons humains suggèrent que les bénéfices de la radiothérapie FLASH seront observées chez la quasi-totalité des patients, ouvrant la voie à une augmentation de l’index thérapeutique grâce à cette nouvelle modalité de radiothérapie. -> Contact : charles.fouillade@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 5:56 PM

|

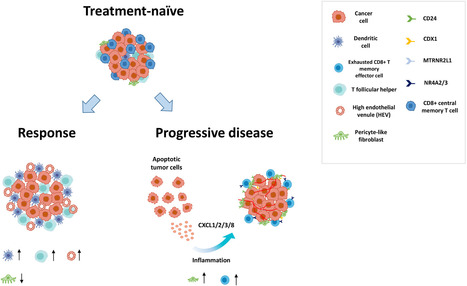

Dans une étude publiée dans Cancer Letters, les scientifiques de l'Université Paris-Saclay et de Gustave Roussy (UMR-S 981 et UMR-S 1015 Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy et US 23/UMS 3655 Inserm/Cnrs/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) ont utilisé le séquençage d'ARN unicellulaire (scRNA-seq) pour analyser 50 échantillons de cancers colorectaux (CCR), incluant des tumeurs n'ayant jamais reçu de traitement et des tumeurs traitées par chimiothérapie. L'objectif était de décrypter les mécanismes de chémorésistance, un défi clinique majeur. L'étude révèle des signatures pronostiques et des caractéristiques distinctes dans le microenvironnement tumoral (MTE) et les cellules cancéreuses, associées à la réponse ou à la progression de la maladie. Chez les patients qui répondent bien au traitement, une forte présence de cellules dendritiques (DC) est observée, signature qui est associée à une meilleure survie globale. En revanche, chez les patients dont la maladie progresse, le TME est enrichi en fibroblastes de type péricyte (FC2) et en lymphocytes T CD8 épuisés. Leurs cellules tumorales expriment également des marqueurs protecteurs, MTRNR2L1 et CDX1, co-exprimés avec le point de contrôle immunitaire CD24, suggérant un rôle dans l'évasion à la chimiothérapie. Ces travaux soulignent l'importance de cibler à la fois les cellules tumorales et le MTE pour améliorer l'efficacité des traitements contre le CCR. -> Contact : sergey.nikolaev@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 19, 4:03 PM

|

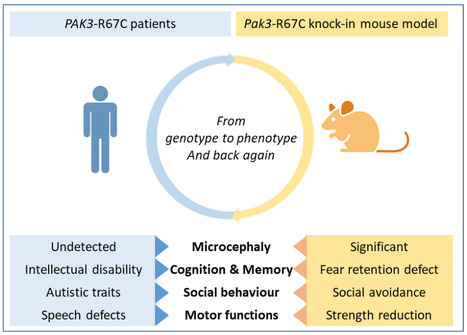

Les données de séquençage permettent d’identifier de nouveaux variants dans les maladies rares neurodéveloppementales. L’augmentation du nombre de variants identifiés révèle souvent dans certaines maladies monogéniques, un large spectre clinique qu’il est difficile d’expliquer. Grâce à la description clinique d’une nouvelle occurrence et grâce à l’étude de la souris knock-in correspondante, les chercheurs de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et des collaborateurs cliniciens ont pu caractériser finement le phénotype associé à cette variation, et mettre en évidence des défauts comportementaux ainsi que des anomalies morphologiques et synaptiques. Dans leur étude parue dans Neurobiology of Disease, les auteurs s’appuient sur des analyses biochimiques et cellulaires pour proposer un mécanisme pathogénique reposant sur une altération de la dynamique des complexes protéiques contrôlant une voie de signalisation cruciale pour la motilité cellulaire et le fonctionnement synaptique. -> Contact : jean-vianney.barnier@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 20, 5:56 AM

|

La fréquence des réarrangements chromosomiques induits par les radiations n’est pas spécifiquement affectée par un débit de dose extrême par rapport à des temps d’exposition standards Les radiations ionisantes génèrent des cassures double-brin de l’ADN, qui peuvent mettre en difficulté les mécanismes de réparation et favoriser la mutagenèse, les réarrangements chromosomiques et la mort cellulaire. Ces propriétés sous-tendent leur utilisation en radiothérapie. Les cassures double-brin résultent soit d’une ionisation directe de l’ADN, soit de l’action indirecte d’espèces réactives produites lors des dépôts d’énergie. Alors que les interactions particule–matière sont généralement considérées comme indépendantes aux échelles de temps des irradiations classiques, l’impact de doses délivrées à des débits extrêmement élevés — comparables aux demi-vies des espèces réactives — reste mal compris. Dans un article publié dans Scientific Reports, des chercheurs de l’UMR Stabilité Génétique, Cellules souches et Radiations - SGCSR (DRCM, UMR 1274 UPSaclay/INSERM/CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses) et de l’ASNR ont utilisé un test génétique de capture de fusions chromosomiques (CFC) pour quantifier les réarrangements chromosomiques induits par les radiations dans diverses conditions. Ils ont confirmé la sensibilité du test et obtenu des résultats cohérents avec les études précédentes concernant les ratios d’amplification liés à l’oxygène et les effets de l’énergie des photons. Ils ont ensuite examiné si la délivrance de la dose d’irradiation sur une échelle de temps proche de celle des réactions chimiques menant aux cassures de l’ADN pouvait modifier la formation des réarrangements chromosomiques. Ils ainsi ont pu observer que la fréquence des réarrangements chromosomiques induits par les radiations, n’était pas spécifiquement affectée par un débit de dose extrême par rapport à des temps d’exposition standards. Ce résultat suggère que la quasi-simultanéité des événements de dépôt d’énergie ne modifie ni la fréquence des cassures double-brin induites par les radiations, ni les réarrangements chromosomiques qui en découlent, pour la gamme de doses évaluée. Cette conclusion est pertinente pour le développement en cours des protocoles de radiothérapie FLASH visant le traitement des tumeurs solides. -> Contact : stephane.marcand@cea.fr / gaetan.gruel@asnr.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 11:05 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Jules Bernard-Espina, Maître de Conférences en sciences du mouvement humain

Jules Bernard-Espina est kinésithérapeute de formation (diplôme d’état en 2015). Il débute à l’hôpital de Garches, au sein du service de rééducation neurologique du Pr. Azouvi, où il prend en charge des patients cérébrolésés. La même année, il rejoint l’équipe de recherche clinique de l’IFMK Saint-Michel, sous la direction de Fabien Billuart, pour étudier les conséquences fonctionnelles de la chirurgie de prothèse totale de hanche sur le contrôle de l'équilibre. Suite à cette première expérience de la recherche, et riche de son expérience clinique, il décide de poursuivre le Master BME-Paris (Biomedical Engineering) à l’Université Paris Cité. Il rejoint alors l’INCC (Integrative Neuroscience & Cognition Center) où il réalise sa thèse de doctorat sous la direction de Marc Maier et Michele Tagliabue. A l’interface entre les neurosciences intégratives et leur application dans le domaine clinique, Jules s’intéresse à la façon dont le cerveau intègre et combine différentes sources d’informations sensorielles (visuelle, proprioceptive, et vestibulaire) afin de contrôler nos mouvements. En parallèle, il se forme à la rééducation vestibulaire (Diplôme Universitaire de Sorbonne Université en 2023). L'année suivante, il rejoint la Faculté des Sciences du Sport de l’Université Paris-Saclay et le laboratoire Complexité, innovation, Activités Motrices et Sportives - CIAMS comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Il est recruté comme maître de conférences en 2024. Au CIAMS, il développe une ligne de recherche translationnelle sur l’intégration multisensorielle et le contrôle sensorimoteur, avec deux axes principaux : (1) La modélisation et l'étude des mécanismes cérébraux sous-jacents au traitement des informations sensorielles, et (2) le développement d'outils pour l'évaluation sensorielle de patients à la suite de lésions cérébrales ou du système vestibulaire. Au-delà du contexte clinique, Jules s'intéresse également à l’adaptation sensorielle dans le cadre de la plongée en apnée : un terrain qu’il connaît aussi comme apnéiste, moniteur et compétiteur. Publications “All models are wrong, but some are useful” – George Box -> Contact: jules.bernard-espina@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 22, 12:03 PM

|

Les Trophées de l’Entreprise, organisés par Radio Classique, sont remis chaque année à des entreprises et des institutions françaises « qui font l’économie d’aujourd’hui et celle de demain ». À l’occasion de la troisième édition qui s’est tenue le mercredi 19 novembre à Paris, Gustave Roussy s’est vu remettre le premier Prix de l’Innovation. Sophie Paolini, directrice adjointe de la rédaction de Radio Classique, a tenu à saluer un « modèle unique, internationalement reconnu, intégrant les patients aux études cliniques et en leur donnant accès aux nouveaux traitements », puis de conclure : « Gustave Roussy innove chaque jour ». Le Pr Fabrice Barlesi a de son côté rappelé l’engagement sans faille de l’ensemble des personnels de l’Institut dans la lutte contre le cancer, et leur a dédié cette récompense. Invité sur la matinale de Radio Classique ce jeudi 20 novembre, le Pr Barlesi a souligné la volonté de Gustave Roussy de guérir 80% des malades de cancer d’ici à 2040. « La France compte de grands chercheurs et de grands instituts de recherche. Aujourd’hui, l’enjeu est de transformer cette recherche en innovation et en progrès pour la société, c’est-à-dire d’en assurer le transfert, notamment à travers la création d’entreprises qui feront de ces avancées scientifiques de véritables avancées sociétales », a conclu le Pr Barlesi.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 19, 11:23 AM

|

Ana Maria Gómez explore depuis plusieurs décennies la « langue cachée » du cœur. Son projet de recherche, soutenu à hauteur de 30 000 euros par la Fondation Recherche Cardio-Vasculaire, vise à comprendre pourquoi les femmes présentent, à âge et condition cardiaque équivalents, une plus grande susceptibilité à certaines arythmies que les hommes, notamment lors de situations de stress aigu. Une chercheuse qui écoute battre le vivant Directrice de recherche à l’Inserm, Ana Maria Gómez dirige l’unité « Signalisation et physiopathologie cardiovasculaire » à l’Université Paris-Saclay. Son domaine : les mécanismes intimes du battement cardiaque, ces échanges de calcium qui orchestrent chaque contraction du cœur. Derrière cette expertise reconnue, il y a un parcours international façonné par la curiosité et la ténacité. Formée d’abord en pharmacie à Madrid, puis docteure en sciences, elle part affiner sa vision dans un laboratoire américain pionnier en physiologie cardiaque. Enfin, elle choisit la France pour poursuivre sa vocation au sein de la recherche publique, dans un cadre qui lui permet de mener des projets exigeants, durables et profondément collaboratifs. Lire la suite du Portrait -> Contact : ana-maria.gomez@inserm.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...