Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 5:00 PM

|

2025, année hautement radioactive ! Trois anniversaires se fêtent dans le calendrier scientifique : les 90 ans du prix Nobel des Joliot-Curie pour la découverte de la radioactivité artificielle, les 80 ans du CEA, et les 50 ans du premier cyclotron biomédical installé au Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ, Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot, Orsay). Né en 1958 au cœur de l’hôpital d’Orsay, le SHFJ incarne depuis ses débuts une volonté affirmée de rapprocher la recherche sur les radioisotopes des patients et de la clinique. À l’origine, les isotopes provenaient des réacteurs de Saclay. Mais en 1975, tout change : le SHFJ s’équipe de son propre cyclotron biomédical, construit par CGR MeV (filiale de Thomson), une première en France. L’année suivante, l’inauguration est à la hauteur de l’événement, sous le regard du ministre de l’Industrie Michel d’Ornano et de la ministre de la Santé Simone Veil. Dès lors, le SHFJ entre dans une nouvelle ère : production autonome d’isotopes, maîtrise de la radiochimie, et innovation en imagerie TEP. En 1998, coup d’éclat : avec CisBio International, le SHFJ dépose la première autorisation de mise sur le marché d’un médicament radiopharmaceutique pour la TEP — le 18F-FDG, désormais incontournable dans le diagnostic du cancer. Le tournant du siècle marque un nouveau cycle : le premier cyclotron prend une retraite méritée (il sera complètement démantelé en 2009), remplacé par une machine IBA (réceptionnée fin 2001, pour une mise en service courant 2003), semblable à celles équipant aujourd’hui les sites industriels de production de radiopharmaceutiques. En 2017, un troisième cyclotron rejoint l’aventure, en partenariat avec PMB, pour créer une chaîne de fabrication entièrement automatisée, de la production de l’isotope au conditionnement final du produit. En un demi-siècle, le SHFJ a bâti une expertise unique dans la chimie du fluor-18 et du carbone-11, deux isotopes émetteurs beta+ à vie brève (109,8 min, et 20,38 min, respectivement), d’importance primordiale pour l’imagerie par Tomographie par Emission de Positions (TEP). Au travers de ses plateformes (BIOMAPS – CEA, CNRS, Inserm, Université Paris-Saclay) et ses partenaires, PASREL-Imagerie offre aujourd’hui à la communauté scientifique saclaysienne et au-delà un accès unique à des outils préclinique et clinique de pointe. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, l’imagerie devient « théranostique », le diagnostic accompagne la thérapie grâce à de nouveaux radioisotopes à visée thérapeutique, comme le lutécium-177 (émetteur beta-) ou l’actinium-225 (émetteur alpha). Le SHFJ, fidèle à son ADN d’innovation, explore ces voies prometteuses tout en consolidant son expertise autour du fluor-18 et du carbone-11, compagnons d’imagerie diagnostique idéaux de ces radiothérapies vectorisées émergentes. Prochaine étape, un nouveau cyclotron (?) pour BIOMAPS / PASREL Tracers (SHFJ), le déménagement du SHFJ vers l’infrastructure PASREL, à proximité de l’hôpital Paris Saclay, à l’horizon 2029. La plateforme a déjà publié plusieurs FOCUS PLATEFORME ces dernières années. Les relire ? -> Contact: Bertrand Kuhnast (bertrand.kuhnast@cea.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI BIOMAPS / PASREL Tracers (SHFJ). La plateforme PASREL tracers fabrique à façon des radiotraceurs et radiopharmaceutiques expérimentaux marqués avec des isotopes émetteurs de positons (C-11, F-18, Cu-64, Zr-89) pour une utilisation en imagerie TEP préclinique ou clinique, ainsi qu’avec du Lu-177, émetteur béta- pour la thérapie en préclinique et bientôt avec des émetteurs alpha. Ces médicaments diagnostiques (petites molécules et biomolécules) aux indications variées (oncologie, neurologie, infectiologie, etc.) peuvent être utilisés au sein de nos plateformes d’imagerie ou distribués dans votre établissement (hors C-11). A propos de l’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot : L’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot (CEA-Joliot) étudie les mécanismes du vivant pour, à la fois, produire des connaissances et répondre à des enjeux sociétaux au cœur de la stratégie du CEA : la santé et la médecine du futur, le numérique et la transition énergétique. Les travaux, fondamentaux ou appliqués, reposent sur des développements méthodologiques et technologiques. Les collaborateurs du CEA-Joliot sont pour moitié impliqués dans des unités mixtes de recherche (UMR), en partenariat avec le CNRS, l'INRAE, l’INRIA, l'Inserm, l’Université Paris-Saclay et l’Université de Paris. Le CEA-Joliot est implanté principalement sur le centre CEA-Paris-Saclay. Des équipes travaillent également à Orsay, Marcoule, Caen, Nice et Bordeaux.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:36 PM

|

Dans une étude fondamentale publiée dans Journal of the American Academy of Dermatology, les scientifiques de l’équipe Génomique Translationnelle du Cancer dirigée par Sergey Nikolaev au sein de l'UMR-S 981 (Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif), de l'Université de Bordeaux (Dr Lea Dousset) et de l'Hôpital Saint-Louis (Prof Nicole Basset-Seguin), ont décrypté le carcinome basocellulaire anogénital (agBCC). Cette pathologie est ultra-rare, avec une incidence 1400 fois inférieure aux BCCs classiques, et se développe dans des zones non exposées au soleil. Menée sur une cohorte nationale de 50 patients, l’étude a révélé des caractéristiques uniques. Contrairement aux BCCs cutanés, l'agBCC présente une faible charge mutationnelle (TMB) et aucune signature liée aux rayons UV. Les analyses génomiques (séquençage du génome entier) ont démontré une dépendance quasi universelle à la voie de signalisation Sonic Hedgehog (SHH), avec l'inactivation du gène PTCH1 dans 100% des cas. L'agBCC présente également une fréquence de mutations du gène TP53 significativement réduite (16%) par rapport aux BCCs cutanés (69%). Ces résultats confirment son étiologie distincte, souvent associée au lichen scléreux ou à une radiothérapie antérieure. Cliniquement, ces tumeurs affichent un taux de récidive locale élevé (15% après excision conventionnelle), un chiffre nettement supérieur aux BCCs habituels. Ces résultats confirment la nécessité d'une vigilance accrue, et valident l'utilisation des inhibiteurs Hedgehog (HHI) comme option thérapeutique ciblée, y compris en néoadjuvant pour faciliter des chirurgies complexes. -> Contact : sergey.nikolaev@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:46 PM

|

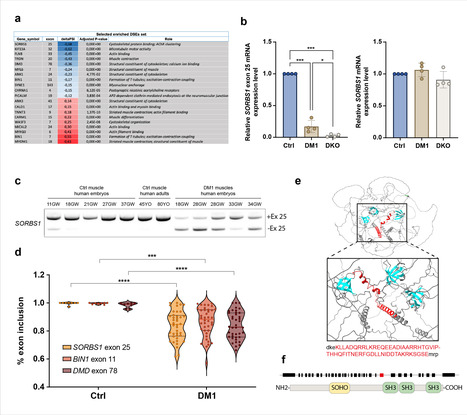

Un défaut d’épissage de SORBS1 altère la formation et la stabilité de la jonction neuromusculaire dans la dystrophie myotonique de type 1

Une étude collaborative entre des équipes de l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques – I-Stem (UMR-S 861 Inserm/AFM-Téléthon/Université Evry Paris-Saclay, Evry), de l’institut de Myologie et de l’institut Imagine (Paris) a récemment démontré les conséquences d’un défaut d’épissage alternatif dans la mise en place et la stabilité de la jonction neuromusculaire. Les auteurs démontrent que l’exon 25 du gène SORBS1, subit une exclusion anormale chez des patients atteints de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1). L’analyse de biopsies musculaires provenant de sujets atteints de DM1 comparées à des sujets contrôles montre une réduction marquée de l’inclusion de l’exon 25. Afin d’évaluer les conséquences fonctionnelles de cette altération d’épissage, les chercheurs ont modifié in vivo chez la souris et le poisson-zèbre, et in vitro dans des cellules musculaires dérivées de cellules souches humaines (hiPSC) l’inclusion de l’exon 25. Chez la souris, l’exclusion forcée de l’exon 25 aboutit à une diminution de l’intégrité de la jonction neuromusculaire, avec une augmentation de la dénervation et une instabilité postsynaptique. Dans les cellules musculaires dérivées d’hiPSC, la formation des groupements de récepteurs à l’acétylcholine, essentielle à la transmission neuromusculaire, est également altérée. Ces résultats, publiés dans Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, suggèrent qu’un défaut d’épissage de l’exon 25 de SORBS1 constitue un mécanisme pathologique important dans la DM1, en compromettant la formation et la stabilisation de la jonction neuromusculaire. Cette étude enrichit la compréhension des conséquences fonctionnelles de l’épissage alternatif sur l’intégrité musculaire, un aspect central de la physiopathologie de la DM1. -> Contact : Mgazzola@istem.fr / Cmartinat@istem.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:54 PM

|

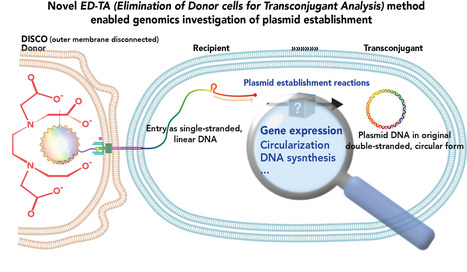

La conjugaison bactérienne est un mode principal de transfert génétique horizontal qui a des implications importantes dans les sciences de la vie, telles que l'évolution du génome bactérien, la dissémination des traits génétiques et les applications en bio-ingénierie. Notamment, La propagation de la multirésistance aux médicaments via des plasmides conjugatifs constitue l'une des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale. Bien que la conjugaison soit étudiée depuis les années 1940, les détails moléculaires des réactions qui établissent un plasmide transféré dans la nouvelle cellule hôte restent élusifs. En outre, il existe des mécanismes de régulation spécifiques pour l'expression temporelle des gènes plasmidiques, qui sont également cruciaux pour le succès de la conjugaison, car ils permettent l'expression et le fonctionnement en temps opportun de l'arsenal codé par le plasmide contre les mécanismes de défense de l'hôte. Les études génomiques sur l'établissement des plasmides étaient auparavant limitées par la nature même de la conjugaison, qui se déroule au sein d'un mélange de populations cellulaires. Essentiellement, elles nécessitent la séparation des sous-populations avant l'extraction de l'ADN/ARN afin d'éviter la contamination par l'ADN/ARN plasmidique provenant des cellules donneuses, qui est impossible à distinguer. Dans une étude publiée dans Nucleic Acids Research, les scientifiques de l’équipe « Integrity of genome and polarity in bacteria » au sein de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont décrit le développement d'une nouvelle méthode, appelée ED-TA, qui exploite un mutant donneur hypersensible au choc hypoosmotique. ED-TA permet une « élimination de la population donneuse pour l'analyse des transconjugants » d'une rapidité et d'une efficacité sans précédent. À l'aide d'un modèle cliniquement pertinent de plasmide conjugatif multirésistant, pESBL, les auteurs ont élucidé son profil de transcription dans le cadre d'une conjugaison réussie et avortée. Ils ont également montré que les promoteurs d'ADN simple brin permettent une induction robuste d'un sous-ensemble de gènes aux premiers stades de la conjugaison. La méthode ED-TA étant simple et largement applicable, des recherches supplémentaires tirant parti de cette méthode permettront de mettre en lumière d'importants mécanismes moléculaires de l'établissement du plasmide après la conjugaison. -> Contact : yoshiharu.yamaichi@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 5:04 PM

|

La mitose est un processus cellulaire fondamental, dont la défaillance a des conséquences dramatiques sur la stabilité de notre génome, pouvant conduire au cancer. Chez les mammifères, l’enveloppe nucléaire (EN), subit des modifications morphologiques importantes pendant la mitose, afin de faciliter la séparation des chromosomes. En particulier, la lamina, un réseau fibreux essentiel à la structure de l’EN, est complétement désassemblée au début de la phase mitotique et réassemblée à la fin de cette phase. En dehors de ces étapes de désassemblage/réassemblage de l’EN, la fonction de ces principaux composants, les lamines, dans le processus de la division chromosomique a longtemps été peu explorée. Dans une revue publiée dans Communications Biology, les chercheurs du laboratoire Réparation et Vieillissement de l’UMR Stabilité Génétique, Cellules souches et Radiations - SGCSR (DRCM, UMR 1274 UPSaclay/INSERM/CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses) mettent en lumière les liens récemment identifiés entre la mitose et les lamines, qui sont importants pour une ségrégation correcte des chromosomes. Des recherches récentes révélant les rôles multiples des lamines dans la régulation mitotique sont discutées. En effet, malgré leur désassemblage, les lamines de type A et B soutiennent la progression mitotique et la formation du fuseau mitotique. Enfin, cette revue résume les liens entre les défauts mitotiques et les dérégulations des lamines, associées fréquemment au cancer et dans des pathologies génétiques rares, et discute de leurs conséquences sur la stabilité du génome. Ainsi, cette revue apporte de nouvelles perspectives sur la contribution des lamines lors de la mitose et sur l’impact de leur dérégulation pendant cette étape essentielle du cycle cellulaire dans des contextes pathologiques, et par conséquent sur l’intégrité de notre patrimoine génétique. -> Contact : gaelle.pennarun@cea.fr / pascale.bertrand@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 10, 4:59 PM

|

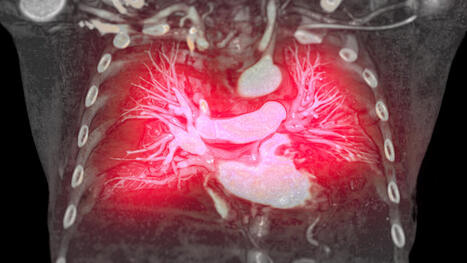

Dans une étude récemment publiée dans Circulation: Cardiovascular Interventions, le médecin-chercheur Dr Raymond N. Haddad, sous la direction du Pr Sébastien Hascoët de l’Université Paris-Saclay (UMR-S 999 Inserm/UPSaclay), et en collaboration avec les équipes de cardiologie congénitale de l’Hôpital Marie-Lannelongue (Le Plessis-Robinson), présentent la première comparaison en conditions cliniques réelles d’une technologie émergente en remplacement percutané de la valve pulmonaire : la valve auto-expansible Venus-P (Venus MedTech, China), évaluée face à la valve ballon-expansible SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, USA). L’étude repose sur l’analyse prospective de 145 patients traités entre 2022 et 2024 à l’Hôpital Marie-Lannelongue. Tous ont bénéficié d’un remplacement valvulaire percutané, une alternative mini-invasive à la chirurgie cardiaque chez des patients souvent opérés du cœur dans l’enfance. Les chercheurs ont évalué les caractéristiques cliniques, les paramètres techniques et les événements indésirables précoces, avec une adjudication indépendante des complications. Les résultats montrent que les valves auto-expansibles, spécifiquement conçues pour s’adapter à des anatomies larges ou irrégulières, permettent une implantation sûre et efficace dans des voies de sortie natives ou patchées du ventricule droit — des situations où les valves ballon-expansibles sont souvent limitées. Les performances hémodynamiques immédiates étaient excellentes dans les deux groupes, avec une réduction marquée des gradients et des fuites pulmonaires. L’étude met toutefois en évidence une incidence plus élevée d’arythmies ventriculaires transitoires après implantation de valves auto-expansibles. Toutes ont été contrôlées par un traitement medical de courte durée, sans recours à une thérapeutique antiarythmique chronique ni procédure d’ablation electrophysiologique. Ces travaux soulignent le rôle complémentaire des valves auto-expansibles, qui élargissent l’accès à la thérapie percutanée pour des patients jusqu’ici considérés comme inéligibles, tout en rappelant l’importance d’une surveillance rythmique attentive dans les premiers jours postopératoires. -> Contact : s.hascoet@ghpsj.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 3:48 PM

|

Ce Prix a été créé en hommage au professeur Jean Bernard, cofondateur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Il honore une personnalité du monde scientifique qui a enrichi par l’exposé de ses recherches les connaissances du public dans le domaine de la santé. Suzette Delaloge est oncologue, spécialiste du cancer du sein et de la prévention des cancers. Elle est directrice du programme de prévention personnalisée « Interception » de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif, où elle exerce au sein du département de Médecine oncologique et mène ses recherches. Prévention du cancer : informer pour diminuer le risque individuel Son ambition : construire, aux échelles nationale et européenne, une prévention individuelle du cancer en identifiant les personnes à risque accru, et leur proposer un suivi spécifique pour changer cette trajectoire. Dès 2017, elle publiait Prédire et prévenir le cancer (CNRS Éditions). Depuis, ses interventions publiques dans les médias et la presse visent à expliquer les bénéfices en santé publique de cette approche préventive pluridisciplinaire pour lutter contre la constante augmentation de l’incidence des cancers. En savoir plus sur le projet de Suzette Delaloge -> Contact : suzette.delaloge@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 3:31 PM

|

Ce Prix, d’un montant de 25 000 €, a été créé par Yves Burrus en l’honneur de sa femme, Marie-Paule Burrus. Il est destiné à récompenser un chercheur menant des travaux sur les maladies neurodégénératives.

Carole Escartin est directrice de recherche au CNRS, responsable de l’équipe « Signalisation astrocytaire en physiologie et dans les maladies neurodégénératives » à l’Institut des neurosciences Paris-Saclay - NeuroPSI (CNRS/UPSaclay) à Saclay. Astrocytes, interactions avec les neurones et maladies neurodégénératives Elle étudie le rôle des astrocytes, des cellules cérébrales indispensables au fonctionnement des neurones. En contact étroit avec ces derniers, ils régulent finement leur activité. Son équipe a montré que certaines cascades moléculaires qui régulent les gènes des astrocytes impactent le fonctionnement et la survie des neurones dans des modèles de maladies neurodégénératives. Elle cherche maintenant à disséquer les mécanismes impliqués en conditions normales et pathologiques pour, à terme, proposer de nouvelles options thérapeutiques ciblant ces voies. En savoir plus sur le projet de Carole Escartin -> Contact : carole.escartin@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 10:45 AM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 12, 8:09 AM

|

Le Conseil européen de la recherche a annoncé le 9 décembre les lauréats des bourses « Consolidator », qui soutiennent chaque année de nombreux projets de scientifiques en milieu de carrière. Leandro Quadrana, directeur de recherche à l’Institute of Plant Sciences Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), a été retenu pour son projet HosTEome La recherche de Leandro Quadrana combine des approches de génétique moléculaire, de génomique des populations et de biologie computationnelle pour comprendre comment les éléments transposables façonnent les génomes et l’adaptation des organismes. Après une thèse (2008-2013) réalisée à l’Université de Buenos Aires, il rejoint l’équipe de Vincent Colot à l’Institut de biologie de l’École normale supérieure à Paris comme chercheur post-doctoral, où il étudie le contrôle épigénétique des éléments transposables. Recruté au CNRS en tant que chargé de recherche en 2017, il crée et dirige depuis 2021 l’équipe « Génomique et épigénomique des plantes » au sein de l’Institute of Plant Sciences Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette). Grâce au programme Momentum du CNRS et une ERC Starting Grant, son équipe a mis en place des approches expérimentales et bio-informatiques pour suivre l’activité des éléments transposables dans des populations entières de plantes et en réponse aux changements environnementaux. Ses travaux ont été récompensés par la médaille de bronze du CNRS en 2021 et ont contribué à positionner son équipe comme un acteur majeur de l’étude des « gènes sauteurs » chez les plantes. Le projet « HosTEome » s’intéresse aux éléments transposables (ETs) dans le génome des plantes, parfois appelés « gènes sauteurs », qui sont des séquences d’ADN capables de changer de position et de se multiplier dans le génome. Longtemps considérés comme de l’« ADN poubelle », ils sont aujourd’hui reconnus comme des moteurs essentiels de l’évolution, et occupent une part importante des génomes de la plupart des organismes. Jusqu’à présent, la recherche s’est surtout concentrée sur les mécanismes associés à leur mobilisation, sur leurs impacts en termes de mutations génétiques, et sur les mécanismes épigénétiques qui les maintiennent sous contrôle. Pourtant, les ETs ne sont pas de simples séquences répétées : ils codent des protéines spécialisées qui catalysent leur déplacement et interagissent avec l’environnement cellulaire. La nature de ces interactions et leur impact sur la capacité des ET à se propager restent cependant largement méconnus. Le projet « HosTEome » vise à mieux comprendre comment les protéines des ETs et celles de leurs génomes-hôtes s’influencent mutuellement, et comment ces relations contribuent, à long terme, à façonner la structure et l’évolution des génomes. Pour cela, le projet mobilisera des approches de protéomique, d’interactomique, d’épigénomique, de bioinformatique, et de génomique guidée par l’intelligence artificielle, afin d’explorer ces interactions et leur diversification à grande échelle au cours de l’évolution des eucaryotes. ->Contact : leandro.quadrana@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 10, 4:38 PM

|

Rodolphe Fischmeister, distingué par l'Académie internationale des sciences cardiovasculaires

Rodolphe Fischmeister, Directeur de Recherche CE Emérite INSERM au Laboratoire de Signalisation et physiopathologie cardiovasculaire (UMR-S 1180 INSERM/UPSaclay, Orsay), s’est vu décerner la Vladimir Jakovljevic Award for Excellence in Cardiovascular Sciences lors du congrès annuel de la International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) qui s’est tenu à Prague (Tchéquie) du 2 au 4 novembre 2025.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 13, 6:48 AM

|

Les Lundis de l'IPSIT - Lundi 12 janvier 2026 : « Mécanismes et applications des thérapies photodynamique et radiodynamique dans le cancer »

Lundi 12 janvier 2026 de 9h15 à 12h15 ENS Paris-Saclay - salle gradinée 1Z62- 4 avenue des sciences 91190 Gif-sur-Yvette INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE par mail : nadine.belzic@inserm.fr (Limitation des places disponibles) Programme: - 9h15 - 9h30 Accueil des participants

- 9h30 - 10h15 : Céline FROCHOT (Directrice de recherche CNRS, LRGP UMR 7274 CNRS-Université de Lorraine, Nancy-54) : Photodynamic therapy: from fundamental research to clinical applications

- 10h15 - 10h45 Pause-café – Discussions

- 10h45 - 11h30 : Mans BROEKGAARDEN (Chargé de Recherche INSERM, direction du projet RADIOCONTROL de l'ERC Starting Grant, coordinateur du projet PANCARAS de l'ARC Pancréas, Institute for Advanced Bios-ciences, Cancer targets and Experimental therapeutics group, La Tronche) : Radiodynamic therapy with liposomal porphyrins and phthalocyanines

- 11h30 - 12h15 : Anne-Laure BULIN (Chargée de Recherche INSERM, INSERM Tenured Researcher, PI of the RADIANCE project -ERC Starting Grant-, Institute for Advanced Biosciences, Cancer targets and Experimental therapeutics group, La Tronche): Harnessing Radioluminescence for Deep-Tissue Photodynamic Therapy: Promise and Complexity

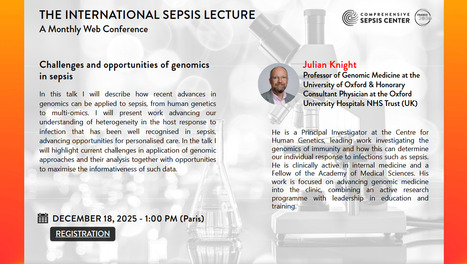

📅 December 18, 2025, at 1:00 PM (Paris time) 🎤 Prof. Julian Knight (University of Oxford, United Kingdom) 💬 Challenges and opportunities of genomics in sepsis 👉 Registration

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:32 PM

|

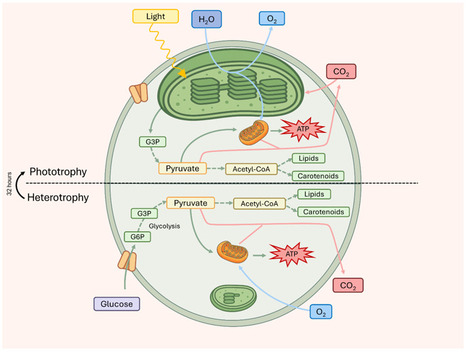

La production industrielle de microalgues est aujourd’hui à un croisement. D'un côté, la photosynthèse, produisant des cellules de très grande qualité (fort taux de protéines, teneur élevée en pigments ayant des vertus antioxydantes), mais avec une productivité encore trop limitée. De l'autre côté, la fermentation, dont les rendements sont exceptionnels, mais au prix de taux de protéines et de pigments plus faibles. Une solution existe pour réconcilier ces deux approches : la photo-induction, c’est-à-dire leur alliance séquentielle. Mais les progrès à l'échelle du procédé industriel sont ralentis par l'absence de connaissance fine des mécanismes cellulaires sous-jacents. Ainsi, la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec (LGPM) a mené la première étude visant à identifier les différentes phases par lesquelles passent les microalgues lors d’une transition de la fermentation vers la photosynthèse. L’équipe a utilisé la microalgue modèle Chlorella vulgaris (microalgue verte) pour mener des expériences de transition sous différentes intensités lumineuses (de douces à extrêmes). Cinq grandes étapes (indépendantes de l’intensité lumineuse) ont pu être identifiées : activation des gènes (environ 3 heures), reprise de la photosynthèse (entre 9 et 17 heures), réactivation de la division cellulaire (à environ 24 heures), reprise de la synthèse des pigments (vers 32 heures), et retour à une croissance photosynthétique stable (au bout de 72 heures). Ces résultats, publiés dans Bioresource Technology, offrent enfin une compréhension claire des mécanismes en jeu et fourniront une base solide pour améliorer et industrialiser cette méthode de production de microalgues. -> Contact : victor.pozzobon@centralesupelec.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:41 PM

|

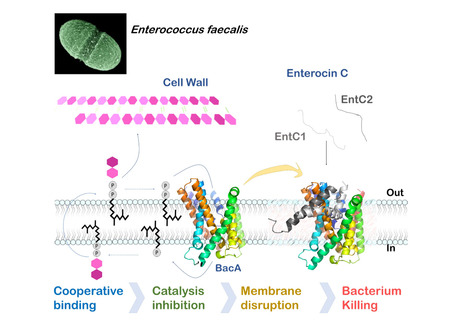

La résistance aux antibiotiques constitue un enjeu majeur de santé publique, soulignant l’urgence de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans ce contexte, les bactériocines apparaissent comme des alternatives antibactériennes prometteuses. Dans une étude publiée dans Journal of Biological Chemistry, des scientifiques de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et de l’institut MICALIS (INRAE/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont révélé le mécanisme moléculaire d’une bactériocine à deux peptides, l’Entérocine C, doté d’une forte activité contre Enterococcus faecalis, un pathogène opportuniste majeur connu pour sa multirésistance. Ils ont démontré que l’Entérocine C exploite la protéine membranaire BacA comme récepteur à la surface de la cellule cible. BacA, largement conservée dans le monde bactérien, joue un rôle clé dans la biogenèse de la paroi grâce à son activité de recyclage du transporteur lipidique undécaprényl phosphate. En combinant des approches biochimiques, biophysiques et microbiologiques, appuyées par une modélisation structurelle AlphaFold, ils ont décrypté l’action coopérative des deux peptides de l’entérocine C. À des concentrations nanomolaires, le peptide EntC1 s’insère profondément dans la poche catalytique ouverte vers l’extérieur de BacA, inhibant son activité enzymatique et facilitant la liaison du peptide EntC2. Cet ancrage coopératif au sein du cœur hydrophobe de la membrane déclenche une perméabilisation de la membrane menant à la mort cellulaire. Ces résultats révèlent les déterminants moléculaires de ce ciblage de haute précision. Ils identifient BacA comme une cible de choix par des bactériocines et ouvrent la voie à la conception rationnelle de peptides antimicrobiens afin de développer des traitements sur mesure contre les infections résistantes aux antibiotiques. -> Contact : thierry.touze@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:49 PM

|

L’ingénierie d’« ordinateurs microbiens », capables d’effectuer des tâches logiques, est un pilier de la biologie de synthèse et présente de nombreuses applications potentielles industrielles et médicales. Dans un article publié dans Biotechnology Advances, les chercheurs de l’équipe Bio-RetroSynth de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) retracent la genèse de ces dispositifs ainsi que leur évolution conceptuelle au cours des deux dernières décennies. Ils soulignent les limites des premiers circuits génétiques et analysent les différents paradigmes mis en œuvre afin de s’affranchir de ces contraintes. S’inspirant du reservoir computing, une approche étudiée en intelligence artificielle, ils proposent finalement de concevoir une nouvelle génération de « bio-ordinateurs » basée sur l’exploitation et l’ingénierie des circuits computationnels naturellement présents chez les micro-organismes. -> Contact : paul.ahavi@inrae.fr / jean-loup.faulon@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 4:58 PM

|

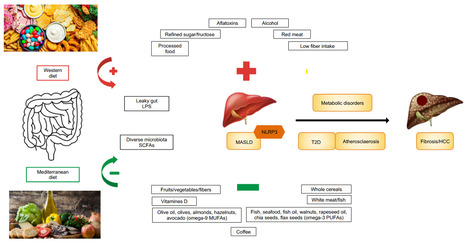

La stéatopathie métabolique (MASLD, metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease) est désormais le principal facteur de risque de carcinome hépatocellulaire dans les pays occidentaux, en raison de l’évolution des habitudes alimentaires. Dans une revue narrative récemment publiée dans Nutrition Reviews, les équipes du service d’hépato-gastroentérologie et nutrition de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) et de l’UMR-S 996 (INSERM/AP-HP/UPSaclay, Orsay), en collaboration avec l’International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon), synthétisent les connaissances sur le lien entre alimentation et développement de ce cancer. L’analyse de la littérature montre que les facteurs nutritionnels associés à un risque accru de carcinome hépatocellulaire incluent : la contamination par des aflatoxines, la consommation de viandes rouges et transformées, un apport élevé en acides gras saturés, les aliments à forte charge glycémique et l’alcool, même modéré. À l’inverse, une alimentation riche en légumes, légumineuses, fruits et céréales complètes — sources de fibres, polyphénols et glucides à faible index glycémique — pourrait atténuer le microenvironnement hépatique pro-tumorigène. Sur le plan physiopathologique, la revue met en évidence le rôle central de l’inflammation chronique de bas grade (méta-inflammation), la résistance à l’insuline et les perturbations du microbiote intestinal dans la carcinogenèse hépatique. Les auteurs soulignent l’importance des interventions nutritionnelles pour promouvoir une alimentation saine, réduisant ainsi le risque de carcinome hépatocellulaire, y compris chez les patients sans fibrose hépatique avancée, actuellement exclus des stratégies de dépistage. Légende Figure : Interaction des facteurs alimentaires avec l'axe intestin–foie et la méta-inflammation. HCC, hepatocellular carcinoma ; LPS, lipopolysaccharide ; MASLD, metabolic dysfunction–associated steatotic liver disease ; MUFA, monounsaturated fatty acid ; NLRP3, NOD-like receptor pyrin domain containing 3 ; PUFA, polyunsaturated fatty acid ; SCFA, short-chain fatty acid ; T2D, type 2 diabetes. -> Contact : cosmin.voican@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 9, 5:10 PM

|

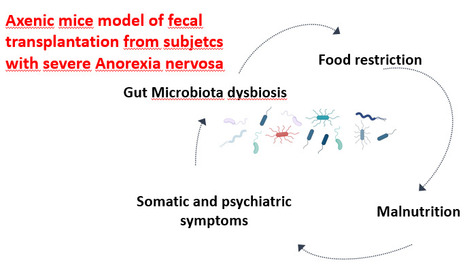

Dans une étude publiée dans Gut Microbes les scientifiques de l’Institut MICALIS (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont étudié le rôle de la dysbiose du microbiote intestinal (MI) rapportée dans l'anorexie mentale (AM), dans la genèse de l’ensemble du spectre des symptômes de la maladie. Pour cela, ils ont développé un modèle murin de transplantation de microbiote fécal (TMF), en utilisant des souris BALB/c axéniques colonisées avec des échantillons fécaux de patientes atteintes d’AM bien phénotypées et de témoins sains. Les paramètres physiologiques, somatiques et comportementaux ont été recueillis de manière systématique. Il a été constaté que des symptômes clés liées à l’AM (notamment la restriction alimentaire, les symptômes anxieux, l’hyperactivité physique et des réponses inflammatoires élevées) étaient transmis à des souris axéniques après transplantation d’un microbiote issu de patientes souffrant d’AM et en situation de dénutrition comparativement à des souris transplantées avec du microbiote de donneurs sains. De plus, des atteintes d’organes associées à l’AM, telles les anomalies hépatiques, la perturbation des cycles et des follicules ovariens, ont également été reproduites. En conclusion, le transfert de microbiote provenant de patientes avec AM induit des altérations comportementales, physiologiques et d’organes rappelant la symptomatologie humaine. Ces résultats mettent en évidence un rôle majeur du microbiote intestinal dans l’expression et la progression de l’AM et ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques ciblant cet écosystème. -> Contact : mouna.hanachi@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 8, 3:43 PM

|

Portrait Jeune Chercheur – Bruno Guillotin, chercheur en biologie végétale

Bruno Guillotin est chargé de recherche CNRS au sein de l’Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) depuis février 2025. Après ses études en Biologie et Physiologie Végétale, il a effectué sa thèse de doctorat entre 2013 et 2016 au Laboratoire de recherches en Science Végétale (LRSV-Toulouse) sous la direction de Guillaume Bécard et Jean-Philippe Combier. Ses recherches portaient sur l’autorégulation de la symbiose mycorhizienne à arbuscules chez Medicago truncatula. Suite à son doctorat, il s’est orienté vers l’étude du développement des racines chez plusieurs espèces de plantes, en tant que post-doctorant dans le groupe de Kenneth Birnbaum à l’Université de New York. Là-bas, et grâce à l’obtention d’une « Human Frontiers Long-Therm Fellowship », il a développé de nombreux protocoles pour la transcriptomique en cellule unique (« single cell RNAseq ») appliqués à l’étude de l’évolution des gènes entre des espèces d’intérêt agronomique (Maïs, Sorgho, Millet), mais aussi à l’étude de la régénération cellulaire dans la racine d’Arabidopsis thaliana. En 2025 il a été recruté comme chargé de recherche CNRS, et a aussi été lauréat de la bourse ATIP-Avenir CNRS-INSERM. Aujourd'hui, à IPS2, Bruno Guillotin s'intéresse à comprendre comment les cellules de plantes communiquent entre elles via les plasmodesmes afin d’identifier quelles protéines et peptides migrent d’une cellule à l’autre et participent à la morphogenèse des organes des plantes. Ses travaux utilisent une combinaison d’approches de « single cell RNAseq », de protéomique, de génomique, et de bio-informatique. « The better we feel about these workplace relationships, the more effective we will be. » - Shawn Achor -> Contact : bruno.guillotin@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 3:40 PM

|

Ce Prix, d’un montant de 40 000 €, provient d’un legs de Louise Guillaumat. Il est destiné à soutenir les travaux de recherche biomédicale sur les maladies infantiles et/ou du sang. Véronique Minard-Colin est professeure de pédiatrie à l'Université Paris-Saclay et responsable du programme Immunothérapie au sein du Département d’hématologie et d’oncologie de l’enfant et de l’adolescent de l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Elle y mène ses recherches dans l’équipe « Immunologie des tumeurs et immunothérapie ». Des immunothérapies innovantes dans la lutte contre les cancers pédiatriques Ses travaux sont consacrés à deux cancers pédiatriques, le lymphome non hodgkinien et le sarcome des tissus mous. À ce titre, elle coordonne des essais cliniques internationaux pour évaluer de nouvelles immunothérapies – des traitements modifiant la réponse immunitaire naturelle de l’organisme. Elle co-coordonne par ailleurs le programme CRESCENDO, qui vise à comprendre comment les cancers pédiatriques échappent au système immunitaire. En savoir plus sur le projet de Véronique Minard-Colin -> Contact : veronique.minard@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 11:11 AM

|

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) touche les petites artères des poumons, augmentant progressivement la pression artérielle et pouvant provoquer une insuffisance cardiaque sévère. Se manifestant par un essoufflement et des malaises, cette maladie rare ne se guérit pas, mais de récentes avancées dans la recherche ont permis de mettre au point un traitement prometteur : le sotatercept. En quoi consiste ce traitement ? Comment les patients sont-ils actuellement pris en charge ? Les travaux d'un médecin chercheur français viennent d'être couronnés du Grand prix Inserm 2025 et du Grand prix de la Fondation de l'Assistance Publique AP-HP : le Pr Marc Humbert, médecin pneumologue et doyen de la Faculté de médecine de Paris-Saclay s'est engagé, depuis 30 ans, dans des recherches pour mieux comprendre et prendre en charge l'hypertension artérielle pulmonaire. Après en avoir cerné les caractéristiques inflammatoires, il a développé une biothérapie ciblant une protéine qui active cette inflammation de la paroi des vaisseaux. Ce traitement a été autorisé en 2024 par l'Agence Européenne du Médicament. L'amélioration de la prise en charge des patients atteints d'HTAP a permis de doubler leur espérance de vie en l'espace de 20 ans. Lire la suite et écouter le podcast de l’émission -> Contact : marc.humbert@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 12, 8:25 AM

|

Le Conseil européen de la recherche a annoncé le 9 décembre les lauréats des bourses « Consolidator », qui soutiennent chaque année de nombreux projets de scientifiques en milieu de carrière. Nataliya Petryk, chercheuse CNRS au sein de l’unité Intégrité du Génome et Cancers (UMR 9019 CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) et responsable de l’équipe Réplication du génome et de l’épigenome, a été retenue pour son projet REGEM, « REvealing the mechanisms linking Genome replication and Epigenome Maintenance ». Nataliya Petryk étudie les mécanismes de réplication des chromosomes en intégrant de manière conjointe l’impact de l’architecture du génome et celui de la chromatine, support de l’information épigénétique. Ainsi, ses travaux associent le développement de méthodologies génomiques innovantes à une analyse approfondie de la biologie de la chromatine. Originaire d’Ukraine, elle se forme à la génétique à l’Université de Lviv avant de rejoindre la France pour réaliser sa thèse à Orsay (2007–2010) dans le laboratoire de Monique Bolotin-Fukuhara. Elle poursuit son parcours par un premier post-doctorat dans l’équipe d’Olivier Hyrien à l’IBENS à Paris (2010–2014), puis un second dans l’équipe d’Anja Groth au BRIC à Copenhague (2015–2019). En 2019, elle intègre le laboratoire de Pierre-Antoine Defossez à l’Université Paris Cité et est recrutée au CNRS comme chargée de recherche en 2021. Mère de deux enfants, elle dirige aujourd’hui l’équipe “Réplication du génome et de l’épigénome” au sein de l’unité “Intégrité du Génome et Cancers” à Gustave Roussy, avec le soutien des programmes ATIP-Avenir (2021), Fondation Gustave Roussy (2022) et ANR (2024). Le projet REGEM vise à comprendre comment nos cellules coordonnent la copie de leur ADN avec la préservation de leur épigénome, la couche d’information supplémentaire qui contrôle l’activité des gènes et définit l’identité et la fonction de chaque type cellulaire. Bien que toutes les cellules possèdent quasiment le même ADN, celui-ci est organisé différemment grâce à la chromatine, une structure composée d’ADN, de protéines et de diverses marques chimiques. Lors de la division cellulaire, l’ADN et ces marques de chromatine doivent être fidèlement reproduits. Pourtant, la réplication de l’ADN perturbe la chromatine, menaçant la stabilité de l’information génétique et épigénétique. Les deux brins d’ADN sont copiés selon des mécanismes très différents : un brin est synthétisé de manière continue, tandis que l’autre brin est assemblé de manière discontinue, sous forme de courts fragments, dits fragments d’Okazaki. Par conséquent, les mécanismes de maintien de l’information épigénétique diffèrent entre les deux brins, et le brin discontinu est particulièrement vulnérable aux erreurs et à l’insertion d’éléments génétiques mobiles. Ce projet dévoilera de nouveaux principes fondamentaux reliant la réplication de l’ADN et le maintien de la chromatine, offrant ainsi une meilleure compréhension de la manière dont le (épi)génome est transmis d’une génération cellulaire à l’autre — et de la façon dont la synthèse du brin discontinu peut influencer l’identité cellulaire, le risque de maladies et l’évolution. ->Contact : nataliya.petryk@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 10, 4:47 PM

|

Ce Prix, d’un montant de 12 000 €, est issu d’une donation de Jean-Paul Binet. Il est destiné à récompenser des travaux sur des recherches cliniques ou expérimentales sur les pathologies cardiovasculaires ou sur les xénogreffes.

Cécile Denis est directrice de recherche à l’Inserm, et est à la tête de l’unité « Hémostase, inflammation, thrombose » (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay) sur le site de l’hôpital Bicêtre (Paris-Saclay). Les liens étroits entre facteurs de coagulation sanguine et vaisseaux Elle s’attache à décrypter les mécanismes de formation des caillots sanguins. En étudiant les facteurs de coagulation, son équipe a révélé l'interaction complexe entre ces composants sanguins et la paroi des vaisseaux. Elle a ainsi pointé le rôle central de l’un de ces facteurs, appelé facteur Willebrand, dans les processus pathologiques comme les accidents vasculaires cérébraux et l’inflammation, menant aujourd’hui vers le développement d’approches thérapeutiques novatrices. En savoir plus sur le projet de Cécile Denis

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 14, 4:09 PM

|

Le prochain Café International virtuel sera consacré aux opportunités EUGLOH, l'European University Alliance for Global Health. Jeudi 18 décembre, 12:30 pm - 01:30 pm - 12h30 Ouverture par le Pr. Agnès Linglart

Vice-Doyenne Relations Internationales et Européennes de la Faculté de Médecine Paris-Saclay - 12h40 Présentation de EUGLOH par le Dr. Slavka Kascakova

Maître de Conférences, Coordinatrice scientifique et académique EUGLOH - 12h50 Témoignage du Dr. Alice Huertas

Chargée de recherche Inserm, Unité de Recherche DYNAMIC "Dysfonction d'organes et Microcirculation", Université Paris-Saclay

Témoignage pour l’AAP Recherche EUGLOH (partenariat avec l'Université de Szeged) - 13h Témoignage du Dr. Béatrice Rondinelli

Chercheuse, UMR 9019 « Fonction de la chromatine dans la réparation de l’ADN », Gustave Roussy

Témoignage pour l’AAP Recherche EUGLOH (partenariat avec l'Université de Ludwig-Maximilians) - 13h10 Témoignage de Mme Anne Sougné

Cadre de santé formatrice aux Instituts de Formation Paramédicale du Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil

Témoignage pour l’AAP Formation EUGLOH (partenariat avec l'Université de Lund) - 13h20 Informations pratiques par Jane Brégier-John

Responsable du pôle des relations internationales et européennes de la Faculté de Médecine de Paris-Saclay pré inscription en ligne

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 10, 5:11 PM

|

Ce Rendez-Vous, qu’AdvanThink aura le plaisir d’héberger une nouvelle fois en ces temps de pénurie de salles à cause de la fermeture d’Henri Moissan, sera l’occasion d’échanger avec Ismaël Boussaid, de l’Institut Cochin, qui nous présentera la plateforme POSTCODE qui permet d'explorer les régulations post-transcriptionnelles dans les données omiques. Les régulations post-transcriptionnelles jouent un rôle clé dans la manière dont l’information génétique est traduite en protéines, mais elles restent difficiles à étudier à grande échelle. POSTCODE est une plateforme que nous avons développée pour annoter différents jeux de données omiques (transcriptomique, protéomique, ribosome profiling…) avec des indicateurs reflétant ces régulations, afin de mieux comprendre comment les cellules contrôlent la stabilité, la séquestration, la traduction et l’utilisation de leurs ARN. Cette présentation a pour but d'offrir un aperçu accessible des principes de l’approche et mettra en lumière ce que ces analyses apportent à l’interprétation des données biologiques. Pour cela, plusieurs exemples d’application notamment en hématologie et dans la leucémie aiguë myéloïde permettront d'illustrer l'apport de POSTCODE. L’objectif est de nourrir les échanges autour de ces outils et de leurs perspectives. Inscription

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...