Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 5, 5:39 PM

|

La plateforme de BIOInformatique Intégrative (BIOI2) de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) accueille depuis fin 2024 un nouvel ingénieur, Baptiste Roelens. Le parcours de Baptiste, commençant par une formation à l'Ecole Polytechnique, combine l'informatique théorique et les sciences du vivant. Il a perfectionné ses compétences à l'Institut Curie, où il a obtenu son doctorat. Sa recherche doctorale s'est concentrée sur le développement d'approches quantitatives pour analyser le rôle du chaperon d'histone CAF-1 dans le maintien d'une structure chromatinienne d'ordre supérieur pendant la prophase méiotique chez la drosophile. Poursuivant son parcours de recherche, Baptiste a rejoint l'Université de Stanford pour développer des pipelines d'analyse d’images, explorant davantage les mécanismes régulant l'organisation des chromosomes et la progression du cycle cellulaire dans la lignée germinale de C. elegans. De retour en France, il a développé des approches d'apprentissage profond de pointe pour la conception de protéines au sein de la société de biotechnologie Viroxis. Grâce à sa double expérience, expérimentale et in silico, Baptiste sera un atout majeur pour la plateforme BIOI2 et est idéalement placé pour collaborer avec la communauté d'imagerie de l'I2BC, en particulier la plateforme Imagerie-Gif, afin de développer des pipelines qui rationalisent le traitement et l'analyse de données d'imagerie complexes. BIOI2 donne accès aux ressources et activités bioinformatiques développées et utilisées à l'I2BC, organise des sessions de formation ciblées sur les outils bioinformatiques, et est une plateforme contributive officielle de l'Institut Français de Bioinformatique (IFB). Pour plus d'informations, veuillez consulter https://bioi2.i2bc.paris-saclay.fr. Contact : contact-bioi2@i2bc.paris-saclay.fr. -> Contact : contact-bioi2@i2bc.paris-saclay.fr Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI Enfin, en octobre 2020, la plateforme publiait son premier FOCUS PLATEFORME … Redécouvrez- le ! FOCUS PLATEFORME : La modélisation structurale pour la prédiction des interactions protéine-protéine: Comment les cellules humaines évitent les conflits entre réplication et transcription ? I2BC / Plateforme de bioinformatique intégrative (BIOI2). La plateforme BIOI2 offre un accès aux ressources et activités en bioinformatique développées et utilisées à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC). Elle regroupe plusieurs outils dans le domaine de l'analyse comparative des génomes, de l'étude des ARN, de la modélisation structurale des machineries cellulaires et de l’analyse de données d’imagerie. BIOI2 offre des services de support pour faciliter et améliorer le traitement des données de séquençage NGS, d’imagerie, de protéomique ou de biophysique et organise des formations en bioinformatique en étroite collaboration avec l'Institut Français de Bioinformatique (IFB). La plateforme est située au cœur des 17 plateformes technologiques de l'I2BC, qui sont membres d’autres Infrastructures Nationales en Biologie et Santé (FRISBI, FBI, France-Génomique, ProFI), afin de favoriser l'intégration et l'exploitation des données générées par les utilisateurs. A propos de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC - UMR 9198). L’I2BC est une Unité Mixte de Recherche (CEA, CNRS, Université Paris-Saclay), accueillant une soixantaine d’équipes de recherche et hébergeant 17 plateformes technologiques, réparties en 6 pôles. 2025 est aussi une année clé pour l’I2BC : cette unité fête ses 10 ans cette année.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:53 PM

|

Le réseau de Cytométrie Paris-Saclay (CyPSay) organise sa 3ème journée scientifique le mardi 4 novembre 2025 à l’Institut de Chimie Physique – ICP, Orsay. Programme : - 9h00-9h30 : Accueil des participants

- 9h30-10h00 : Présentation du réseau (Marie-Laure Aknin)

- 10h00-10h30 : Cytométrie conventionnelle (Peggy Sanatine)

- 10h30-11h00: Pause café

- 11h00-11h30 : Cytométrie spectrale (Sony Biotechnology)

- 11h30-12h00: COPAS (Union Biometrica)

- 12h00-14h00 : Buffet

- 14h00-14h30: Détection des microvésicules (Cytek Biosciences)

- 14h30-15h00 : Mesure de la taille de génome par cytométrie en flux (Mickael Bourge)

- 15h00-15h30 : Pause

- 15h30-16h00 : Tri pour l’analyse en cellule unique (Claudia Bevilacqua)

- 16h00-16h30 : Cytométrie de Masse (Matthieu Van Tilbeurgh)

- 16h30-16h45 : Conclusion de la journée

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:37 PM

|

L’ANR, en collaboration avec la NSF, le DOE et le NIH (Etats-Unis), la BSF (Israël, à confirmer) et le NICT (Japon), lance un appel à projets collaboratifs de recherche ou de partage de données (« Data Sharing ») en neurosciences computationnelles. L’appel correspond à l’ouverture du programme « Collaborative Research in Computational Neuroscience » (CRCNS) de la NSF, décrit dans le document « Solicitation 24-510 » de la NSF. Ce programme se focalise sur des approches multidisciplinaires (biologie, mathématiques, informatique, ingénierie, …) et innovantes (expérimentales ou théoriques) permettant d’améliorer notre connaissance de la structure et de la fonction du système nerveux, des mécanismes sous-jacents aux maladies du système nerveux, ainsi que des stratégies computationnelles mises en œuvre par le système nerveux. L’accent est également mis sur le partage des données et des logiciels. Les projets sollicitant une aide de l’ANR peuvent être binationaux ou multinationaux. Le consortium doit toujours inclure au moins un partenaire français et un partenaire américain, et peut aussi impliquer des partenaires israéliens (à confirmer) et/ou japonais. Les projets seront évalués selon les procédures de la NSF, en association avec l’ANR et les autres agences partenaires du programme. Chaque agence financera les équipes de son pays selon ses modalités propres. Documents Ouverture : 08/10/2025 à 06:00 CEST Limite de dépôt des projets : 12/11/2025 à 17:00 CET

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:22 PM

|

ARIA Launches £55 Million Call to Program Mitochondria

Backed by at least £55m, this programme sits within the Bioenergetic Engineering opportunity space and aims to create a foundational toolkit for engineering the mitochondrial genome in vivo. Concept papers (submit by 27 October 2025) This programme will fund the creation of a versatile toolkit to empower researchers with new capabilities. This toolkit will enable the delivery of nucleic acids into the mitochondrial matrix, the expression of functional proteins from the introduced genetic code, and the maintenance of engineered genomes through cellular replication. Additionally, it will allow for the transfer of either the engineered mitochondria or the engineering toolkit itself into various cells and tissues. Success in this programme would provide a catalysing set of tools for future mitochondrial engineering efforts, promising a significant impact. It would transform research by enabling definitive experiments that move the field from documenting correlation to establishing causation. This advancement would also create new therapies, opening a new domain of intervention for conditions that current medicines and gene therapies cannot reach, from rare monogenic disorders to the chronic diseases of ageing. Ultimately, this would foster a new UK-led industry in organelle engineering with broad applications in health, bioenergy, and agriculture. Technical focus areas We are funding ambitious projects across five interconnected Technical Areas (TAs). - TA1: Deliver – Focused on the delivery of nucleic acid payloads across the mitochondrial double membrane into the matrix.

- TA2: Express – Focused on mitochondrial genome engineering and the expression of functional proteins or RNAs.

- TA3: Maintain – Focused on ensuring the persistence, replication, and functionality of engineered mtDNA.

- TA4: Transfer – Focused on achieving in vivo mitochondrial engineering via transplantation or direct toolkit delivery.

- TA5: Standardisation, Translation, and Reproducibility – Focused on providing replication, standardisation, and translation capacity across the programme.

Who should apply? We invite applications from interdisciplinary teams that bridge fields such as mitochondrial biology, synthetic biology, virology, and nanotechnology. We welcome proposals from scientists and engineers at universities, research institutes, startups, and established companies, as well as from individuals. We encourage collaborative teams, but solo applicants are also invited to apply and we can assist in forming teams. Applicants can be based in the UK or abroad. Join a team Our teaming tool is live, allowing applicants to find complementary expertise that address multiple TAs. After a quick registration, you can browse other researchers and request an introduction from the ARIA team to explore potential collaborations. Register for the teaming platform

How to apply The first stage of the application process is the submission of a concept paper (3-page maximum), which allows applicants to receive feedback from the programme team. - Concept paper submission deadline: 27 October 2025

- Full proposal window opening: 01 December 2025

- Full proposal submission deadline: 15 January 2026

Resources

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:38 PM

|

Il n'y a plus un endroit en France qui n’est pas investi par les vélos : vélo sur route en campagne, VTT en montagne et vélos électriques dans nos villes. Alors que les pratiques se sont largement diversifiées ces dernières décennies, le vélo s’est imposé comme un objet d’étude pour la sociologie. Avec Ecouter l’émission -> Contact : david.sayagh@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 6:02 AM

|

Cécile Courret, lauréate ATIP-Avenir, rejoint l'I2BC pour y créer son équipe

Cécile Courret, chargée de recherche CNRS et boursière ATIP-Avenir, a rejoint le Département de Biologie des Génomes de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) pour créer son équipe « Conflits Intragénomiques et Évolution ». Les recherches de Cécile portent sur les conflits génétiques et leur impact sur l'évolution des génomes. Les principes fondamentaux de l'hérédité mendélienne stipulent que chez les individus hétérozygotes, deux allèles ont des chances égales d'être transmis à la génération suivante. Cependant, certains éléments génétiques ne suivent pas ces règles. Ces éléments génétiques dits égoïstes, tels que les transposons ou les moteurs méiotiques, biaisent l'hérédité en leur faveur, souvent au détriment de l'organisme. Parce qu'ils perturbent des processus essentiels comme la méiose, la régulation de l'hétérochromatine et la division cellulaire, les éléments égoïstes créent un conflit persistant avec le génome de l'hôte. Ce conflit déclenche une « course aux armements » évolutive, au cours de laquelle les génomes développent des mécanismes de défense pour contrebalancer les effets néfastes de ces éléments. Loin d'être des exceptions rares, ces conflits sont désormais reconnus comme une force majeure qui façonne la structure et la fonction des génomes. Les recherches de Cécile s'appuient sur le modèle de la drosophile et combinent des approches génomiques, moléculaires et cytologiques pour étudier comment les éléments égoïstes perturbent les processus biologiques fondamentaux et comment les organismes réagissent pour atténuer ces perturbations. En étudiant les systèmes où ces conflits sont encore actifs dans les populations naturelles, ainsi que les signatures génomiques laissées par les événements passés, l'équipe de Cécile vise à mieux comprendre comment les conflits stimulent l'innovation évolutive et à éclairer les bases moléculaires des mécanismes biologiques essentiels. -> Contact : cecile.courret@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 5:28 PM

|

Le DIM BioConvergence pour la Santé (BioConvS) vise à structurer un territoire d’excellence, référence internationale en matière de bio-ingénierie, de bioproduction et de biothérapie. BioConvS s’appuie en particulier sur la biologie de synthèse et les biothérapies génétiques, (sub-)cellulaires et sur celles basées sur le microbiote. BioConvS soutient la synergie, l’interdisciplinarité et le potentiel d’innovation qui porte ces interfaces afin de lever des verrous technologiques et construire des leviers scientifiques pour l’innovation de rupture. Cet AAP équipement du DIM BioConvS est ouvert du 2 février 2026 au 1er juin 2026 et consacre un budget prévisionnel d’environ 1M€ afin de financer l’achat d’équipements. Les équipements seront financés par la Région Île-de-France avec un taux d’intervention maximum de 66% des dépenses HT. Un co-financement de 34% devra donc être justifié dans la demande de financement. Vous pouvez présenter une seule demande par investigateur principal pour le financement d’un équipement dont le cout total doit s’élever à au moins 7 500€ (donc pour une subvention d’au moins 4 950€). Le montant de la subvention décidée par le DIM est un montant maximum : les dépenses réelles (sur présentation des factures) sont subventionnées à hauteur du taux d’intervention jusqu’au montant total de la subvention. Par exemple, si les dépenses réelles présentées pour un équipement sont de 37 879 € HT avec un taux d’intervention à 66%, le montant de la subvention sera de 25 000 €. En savoir plus

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 5:06 PM

|

L’Iresp ouvre l’appel à projets 2026 « Services, interventions et politiques favorables à la santé » (SIP). Cet appel vise à soutenir, jusqu'à 250 000 €, des projets autour de la prévention, de l’organisation des services de santé et de la lutte contre l’antibiorésistance. Trois types de financements sont proposés : projets pilotes, projets complets et mise en place de projets européens. Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme EVA3.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 4:44 PM

|

Le traitement de première intention actuel des patients atteints de mélanome avec mutation de BRAF V600E/K métastatiques comprend une immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et une thérapie ciblée anti-BRAF + anti-MEK. Un essai de phase 2 (EBIN) coordonné par Caroline Robert à Gustave Roussy (UMR-S 981 Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif), ouvert, randomisé et contrôlé, a été mené dans 37 centres et huit pays européens. L’objectif de l’essai était de savoir si un traitement de trois mois par thérapie ciblée suivi, après juste 7 jours d’interruption, par une double immunothérapie par anti-PD1 + anti-CTLA-4 permettait d’obtenir une meilleure survie sans progression chez ces patients. Les résultats de l’étude sont publiés dans The Lancet. Les patients éligibles ont été répartis aléatoirement (1:1) dans le groupe d'induction où ils ont reçu un traitement ciblé (encorafenib oral 450 mg plus binimetinib oral 90 mg, suivi d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg une fois toutes les 3 semaines pour quatre doses, suivis de nivolumab intraveineux 480 mg une fois toutes les 4 semaines jusqu'à 2 ans de traitement) ou le groupe contrôle où ils recevaient des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire sans traitement ciblé d'induction. Le stade et l'activité de la lactate déshydrogénase étaient les facteurs de stratification. 271 patients ont été randomisés : 136 au groupe d’induction et 135 au groupe témoin. Après une durée médiane de suivi de 21 mois (IQR : 13–33) aucune donnée n’indiquait une survie sans progression plus longue dans le groupe d’induction que dans le groupe témoin (rapport de risque : 0,87, IC à 90% : 0,67–1,12 ; p = 0,36) dans la population en ITT (Figure 1A). La survie sans progression médiane était de 9 mois (IC à 95% : 7–13) dans le groupe d’induction et de 9 mois (5–14) dans le groupe témoin. Cependant les analyses en sous-groupes suggéraient que les patients ayant un taux de LDH>2N et les patients avec métastases hépatiques pourraient bénéficier de ce régime d’induction (Figure 1B). Des événements indésirables graves liés au traitement sont survenus chez 45 (33%) des 136 patients du groupe d'induction et 33 (25%) des 131 patients du groupe témoin. En conclusion : 12 semaines d'induction par thérapie ciblée n'améliorent pas la survie sans progression dans la population globale mais si la thérapie ciblée est choisie comme traitement de première intention pour contrôler rapidement la maladie, le passage aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires juste après la thérapie ciblée constitue une stratégie viable en termes de sécurité. Des recherches supplémentaires sont en cours pour comprendre le bénéfice de l'induction par thérapie ciblée chez les patients présentant une activité lactate déshydrogénase très élevée ou des métastases hépatiques. -> Contact : caroline.robert@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 4:42 AM

|

Les nanomédicaments photoactivables sont des agents thérapeutiques qui en fonction de leur nature et leur composition peuvent générer de la chaleur, produire des espèces réactives de l'oxygène ou même déclencher des réactions photochimiques suite à leur interaction avec la lumière. Ces agents peuvent ainsi être utilisés pour le diagnostic, la surveillance et l'induction à distance d'effets thérapeutiques. Cependant, à cause de leur complexité et/ou leur interaction limité avec la lumière, peu de nanomédicaments photoactivables ont été approuvés pour un usage clinique. Par conséquent, les nanomédicaments photoactivables bioinspirés ont connu des progrès considérables ces dernières années, accompagnés de nombreux développements essentiels visant à améliorer leurs applications biomédicales. En effet, la nature est une source d'inspiration considérable pour concevoir des nanosystèmes photoactivables innovants. Par exemple, la bioinspiration tirée des espèces photosynthétiques, des antennes collectrices de lumière, des chlorophylles et des caroténoïdes a conduit au développement des nanostructures uniques présentant de larges sections spectrales et des mécanismes de photoprotection efficaces. Dans un article de revue publiée dans Chemical Society Reviews, des chercheurs des équipes MULTIPHASE de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, UMR 8612 CNRS/UPSaclay, Orsay) et « Biologie Moléculaire des Corynébactéries et Mycobactéries » de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) présentent une perspective globale sur la manière dont la bioinspiration a contribué au développement de nanomédicaments photoactivables en surmontant certaines des limites des nanosystèmes photoactivables conventionnels. Cette étude bibliographie a fait l'objet de la couverture du journal. -> Contact : ali.makky@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 5:39 PM

|

Les plantes sont largement considérées comme faisant partie de la solution pour lutter contre le changement climatique. Elles capturent le CO2 de l'atmosphère et en envoient une grande partie sous terre par leurs racines. Lorsqu'elle n'est pas perturbée, cette nouvelle matière organique reste en place et s'accumule dans le sol pendant des millénaires, en particulier lorsqu'elle s'associe à des minéraux réactifs du sol. La majeure partie du carbone du sol est ainsi stockée dans des associations minérales-organiques qui inhibent l'accès microbien et enzymatique à la matière organique, ce qui suggère que le carbone organique présent dans ces associations minérales-organiques est résistant à la décomposition. Cependant, on sait que les racines des plantes et les microbes de la rhizosphère transforment les minéraux par des réactions de dissolution et d'échange, ce qui implique que les associations minérales-organiques dans la rhizosphère ont une nature dynamique. Dans une étude publiée dans Nature Communications, des chercheurs de l’UMR EcoSys (Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau), en collaboration avec des collègues suisses, suédois et américains, identifient les principaux facteurs, mécanismes et contrôles de la perturbation des associations minérales-organiques dans la rhizosphère et présentent un nouveau cadre conceptuel pour la vulnérabilité du carbone du sol au sein des associations minérales-organiques. Ils introduisent un spectre de vulnérabilité qui met en évidence la manière dont les caractéristiques des associations minérales-organiques de certains écosystèmes sont particulièrement sensibles à des mécanismes de perturbation spécifiques liés aux racines. Ce spectre de vulnérabilité fournit un cadre permettant d'évaluer de manière critique l'importance de mécanismes de perturbation spécifiques des associations minérales-organiques à l'échelle de l'écosystème. Sur cette base, les auteurs esquissent les orientations futures de la recherche. -> Contact : tobias.boelscher@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 5:22 PM

|

Dans une étude parue dans Bioorganic Chemistry, des chercheurs de l’Institut de Chimie des Substances Naturelles - ICSN (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) se sont intéressés à des molécules naturelles appelées schweinfurthines, isolées de la plante Macaranga tanarius. Ces composés suscitent un fort intérêt car ils présentent un profil d’action original et des propriétés anticancéreuses prometteuses. L’avancée majeure de cette étude réside dans la conception, pour la première fois, d’un PROTAC dérivé d’une schweinfurthine. Contrairement aux inhibiteurs classiques qui se contentent de bloquer l’activité d’une protéine, les PROTACs vont plus loin : ils l’éliminent en la dirigeant vers le protéasome, véritable système de recyclage des protéines de la cellule. Cette approche permet un effet plus durable avec des doses plus faibles. La protéine ciblée ici est l’OSBP, un acteur clé du métabolisme lipidique cellulaire. Les chercheurs ont réussi à synthétiser, en seulement deux étapes, une série de PROTACs, dont certains conservent ou améliorent l’activité des schweinfurthines naturelles. Les expériences ont montré que ces molécules pénètrent rapidement dans les cellules, se lient spécifiquement à l’OSBP et déclenchent sa dégradation. Une analyse protéomique a confirmé leur sélectivité, démontrant que seule l’OSBP est ciblée, sans impact significatif sur les autres protéines de la famille ORP. Ce travail met en évidence le potentiel des PROTACs issus de produits naturels comme nouvelles stratégies thérapeutiques. Il ouvre également la voie au développement d’outils pour identifier les protéines responsables de leur mécanisme d’action, illustrant la complémentarité entre chimie des substances naturelles et biologie cellulaire. -> Contact : fanny.roussi@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 4:54 PM

|

L'adaptation des espèces repose-t-elle plus sur les mutations qui modifient l'expression des gènes, ou bien sur celles qui modifient la séquence, et donc la fonction, des protéines? En plus d'apporter un avantage direct, ce que toute mutation peut faire, le changement ne doit pas trop perturber l'organisme, et on a souvent considéré que l'expression des gènes, qui est contrôlée par de complexes réseaux de régulation, devait être une cible privilégiée de l'évolution de par sa capacité à limiter les effets indésirables. Étonnamment, cette hypothèse simple en apparence s'est souvent avérée difficile à confirmer empiriquement. Dans une étude publiée dans Evolution, les scientifiques du laboratoire Évolution, génomes, comportement, écologie - EGCE (UMR 9191 CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont montré, à l'aide de simulations théoriques, que cette question n'admettait pas de réponse absolue, car elle dépendait de l'organisation de la régulation des gènes. Quand le réseau de régulation est hiérarchique (peu de gènes en contrôlent beaucoup), une organisation fréquente dans les systèmes biologiques, les mutations d'expression sont en effet moins délétères que les modifications de la séquence codante. Au contraire, quand le réseau de régulation est plus équitablement distribué, c'est l'exact opposé: les effets des mutations codantes sont plus faibles que les mutants d'expression. Il s'avère donc que le destin évolutif des mutations n'est pas seulement déterminé par l'effet qu'elles ont sur le gène, mais aussi dans la manière dont le système biologique est régulé. -> Contact : arnaud.le-rouzic@universite-paris-saclay.fr

|

La Graduate School Life Sciences and Health a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui aura lieu mardi 14 octobre à 13h30, à l’amphithéâtre 1 du Bâtiment Eiffel CentraleSupelec 8 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette L'occasion sera saisie pour vous présenter les projets réalisés par la GS LSH durant l'année précédente et les projets en cours.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:43 PM

|

DIONYSOS est un projet de biocontrôle innovant développé au sein du laboratoire LIONS (NIMBE, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay). Son objectif : proposer une alternative durable aux fongicides traditionnels pour lutter contre le mildiou de la vigne, pour faire face aux limites d’usage du cuivre. Soutenu et financé par la SATT Paris-Saclay, le projet bénéficie d’un accompagnement stratégique et opérationnel qui lui a permis de passer des premiers essais en laboratoire aux tests en conditions réelles. À travers cet interview, Pierre Picot, chercheur au laboratoire LIONS , revient sur la genèse de DIONYSOS, ses avancées et ses perspectives de transfert industriel. Lire la suite de l’Actu SATT Paris-Saclay

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:31 PM

|

Une étude menée au laboratoire BioMaps (SHFJ, UMR CEA/CNRS/Inserm/UPSaclay, Orsay) ouvre la voie à une nouvelle piste pour localiser la zone épileptogène dans le cerveau de certains patients. Non invasive, cette méthode permettrait d'éviter le recours à une opération supplémentaire dans des cas d'épilepsie pharmaco-résistantes qui nécessitent déjà une intervention chirurgicale curative. Lire la suite de l’Actu CEA et l’article publié dans Epilepsia -> Contact : viviane.bouilleret@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:13 PM

|

EUGLOH : recrutement de quatre chargé.es de mission "Animation scientifique"

Dans le cadre de son développement, l'Alliance européenne EUGLOH, coordonnée par l'Université Paris-Saclay, a défini ses grandes thématiques scientifiques (Focus areas), qui devront, entre autres permettre de structurer et de renforcer les collaborations en recherche entre ses membres et ses partenaires internationaux. Ces thématiques structurantes, présentées dans le dossier EUGLOH du Fil Prune publié le mois de septembre (disponible ici), que nous vous invitons à lire, sont les suivantes : - Santé en contextes : santé urbaine et santé rurale, explorant les liens entre environnements de vie et santé publique.

- Soutenabilité et biodiversité : analyse de l’impact de la biodiversité et de la durabilité écologique sur la santé humaine.

- Résilience et anticipation des crises : étude des capacités de réponse aux crises sanitaires et aux catastrophes.

- Santé numérique et intelligence artificielle (IA) : exploration des transformations liées au numérique, à l’IA et aux innovations médicales.

La structuration de ces axes vise à dépasser les cloisonnements disciplinaires, à couvrir l’ensemble des dimensions du « carré de la connaissance » (éducation, recherche, innovation, service à la société) et à développer des projets internationaux innovants au service des grands défis sociétaux. Dans ce cadre, les vice-présidences Recherche et Relations internationales et européennes lancent le recrutement de 4 chargés de Mission "Animateur.ices scientifiques", chacun rattaché à l’une de ces thématiques. Ces missions annuelles (de 50h HCC pour 2025/26) seront menées au sein de l’Université Paris-Saclay, en lien étroit avec les partenaires de l’Alliance EUGLOH. Les candidatures (CV et lettre de motivation, en précisant la thématique choisie) sont à adresser à Pedro Santiago (pedro.santiago@universite-paris-saclay.fr) avant le 20 octobre 2025. Une présentation détaillée des thématiques et du rôle attendu des Animateur.ices scientifiques est disponible sur demande. Toute question en lien avec cette offre pourra lui être adressée également. La mission, annuelle et renouvelable, débutera le 1er novembre 2025.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:26 PM

|

Il touche chaque année 61000 femmes et provoque a provoqué 12 757 décès en 2022 en France, le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Mais heureusement, grâce à une recherche active, les traitements évoluent et offrent ainsi une meilleure prise en charge de la maladie et de la patiente. Pour en parler, Noham Huclin reçoit dans cette émission deux invités engagés : - Ludivine a 38 ans. Il y a 4 ans, le diagnostic tombe, elle est atteinte d’un cancer du sein triple négatif. Après une première phase de traitement, Ludivine est en rémission et décide de participer à un programme de recherche avec l’Institut Curie.

- Eric Solary, Professeur d'hématologie à l'Université Paris-Saclay, chercheur à Gustave Roussy et Vice-Président de la Fondation ARC.

Voir ou revoir la vidéo -> Contact : eric.solary@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 5:35 PM

|

Le DIM BioConvergence pour la Santé (BioConvS) vise à structurer un territoire d’excellence, référence internationale en matière de bio-ingénierie, de bioproduction et de biothérapie. BioConvS s’appuie en particulier sur la biologie de synthèse et les biothérapies génétiques, (sub-)cellulaires et sur celles basées sur le microbiote. BioConvS soutient la synergie, l’interdisciplinarité et le potentiel d’innovation qui porte ces interfaces afin de lever des verrous technologiques et construire des leviers scientifiques pour l’innovation de rupture. Cet appel financera cinq allocations doctorales sur des projets liés à une des thématiques du DIM BioConvS : - Ingénierie des sciences du vivant et bioproduction

- Développement de preuves de principes thérapeutiques

- Nouvelles méthodes analytiques à haut débit et standardisables

- Outils numériques ou IA pour améliorer l'analyse ou la modélisation des données dans les méthodes de contrôle de la qualité et de production

- Garantir une Bioconvergence inclusive, responsable et durable

Il est ouvert du 5 janvier au 4 mai 2026. Seules les thèses encadrées par au moins deux équipes (la seconde équipe peut être une entreprise) localisées en Ile-de-France sont éligibles à cet appel. En savoir plus

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 5:13 PM

|

Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy (PACE) has issued its third Call for Proposals - Antibacterial Therapeutics - to support the development of novel, early-stage antibacterial therapeutics aimed at treating bacterial infections with high unmet need. There is a total funding allocation of £6 million for the 2025 call, with a maximum funding limit of £1 million over two years. Our funding is open to researchers in academia and small and medium enterprises (SMEs) worldwide. Expressions of Interest for the 2025 Call for Applications should be submitted by the deadline on 5 November 2025. More information

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 5:02 PM

|

Jeudi 23 octobre 2025 à 12h30, nous aurons le plaisir d’échanger autour de la présentation de Florent Dumont et Philippe Benech sur le thème : « Complémentarité biologie des systèmes, IA et bioinfo pour la bioanalyse », Ce sera dans la nouvelle salle de séminaire à AdvanThink, bâtiment Euclide du parc des Algorithmes (Route de l’Orme, 91190 Saint-Aubin). Inscription obligatoire

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 3:46 PM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 8, 4:30 AM

|

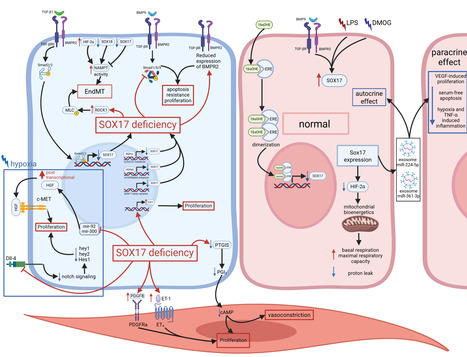

Thomas Lacoste-Palasset et ses collègues, sous la supervision de Grégoire Ruffenach au sein de l’UMRS-999 (Inserm/UPSaclay, Hôpital Marie‑Lannelongue, Fondation Saint‑Joseph, Le Plessis-Robinson) ont publié dans European Respiratory Review un article très documenté sur le rôle physiologique du facteur de transcription SOX17 et les conséquences de ses mutations. SOX17 joue un rôle cardinal dans le développement cardiovasculaire. Lorsqu’une mutation apparaît, les porteurs peuvent présenter des malformations vasculaires pulmonaires, digestives et intracrâniennes. Ces malformations pulmonaires entraînent une hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare et grave fréquemment associée à des cardiopathies congénitales. Ces pathologies, qui diminuent sévèrement l’espérance de vie, sont souvent diagnostiquées tôt dans l’enfance. Les auteurs expliquent que la diminution de l’expression de SOX17 dans l’hypertension artérielle pulmonaire ne se limite pas aux patients porteurs d’une mutation, mais semble être une caractéristique pathologique fréquente retrouvée dans différentes formes de la maladie. Cette diminution de SOX17 se retrouve également dans des modèles animaux, ce qui permet une meilleure compréhension des mécanismes pathogéniques et la validation de cibles thérapeutiques potentielles. Enfin, les mécanismes pathogéniques du déficit en SOX17 menant à une modification des cellules composant la paroi des artères pulmonaires, et donc à l’hypertension artérielle pulmonaire, sont résumés. En conclusion, les auteurs soutiennent le rôle central de SOX17 dans la pathogenèse de l’hypertension artérielle pulmonaire. Ainsi, des thérapeutiques visant à augmenter son expression pourraient être prometteuses pour le traitement de cette maladie rare. -> Contact : gregoire.ruffenach@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 5:32 PM

|

Dans un contexte de changement climatique marqué par l’intensification des vagues de chaleur, les conséquences sur le métabolisme hydrique et la santé rénale restent mal documentées, notamment chez les patients atteints de maladie rénale chronique (MRC). Une étude publiée dans Environment International par un consortium mené par INSPIIRE (UMR 1319 Université de Lorraine/Inserm) et le Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (Inserm/UVSQ/UPSaclay, Villejuif), en collaboration avec Météo-France et l’Agence de Biomédecine, a analysé 38 740 mesures de natrémie issues de la cohorte CKD-REIN (2013-2020). Ces données ont été croisées avec les épisodes de vagues de chaleur en France métropolitaine. Les résultats révèlent une association positive et significative entre exposition aux vagues de chaleur et hyponatrémie, définie comme une concentration de sodium plasmatique ≤ 135 mmol/L, en particulier après une exposition prolongée (≥ 3 jours), chez 2 964 personnes atteintes de MRC, déjà vulnérables aux dérèglements hydro-électrolytiques. Ces résultats originaux invitent à repenser la prise en charge des personnes atteintes de MRC lors des épisodes de forte chaleur, aussi bien en santé publique qu’en pratique médicale, notamment adapter les conseils sur la quantité d’eau à boire ainsi que la surveillance des taux sanguins de sodium dans ce contexte. Cette étude ouvre également des perspectives de recherche pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques de la régulation hydrique en lien avec la température, dans un contexte où le changement climatique est appelé à s’aggraver. -> Contact : emeline.lequy-flahault@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 5:16 PM

|

Dans une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition les scientifiques de l’équipe PROSPECT de l’unité Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire - PNCA (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau) et du laboratoire Paris-Saclay Applied Economics (PSAE, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau) ont modélisé le remplacement complet de la viande, du lait et des desserts lactés par des substituts d'origine végétale dans l'alimentation des adultes français, selon différents scenarios, et évalué les répercussions qui pouvaient être attendues. Les scenarios ont considéré la qualité nutritionnelle des substituts sur le marché français, tels qu’établis dans une étude qu’ils avaient menée précédemment. Globalement, le risque de déficience nutritionnelle n’augmente pas significativement. Les chercheurs notent cependant un risque accru de déficience en vitamine B12 et riboflavine (B2). Le remplacement de la viande apparaît comme le levier le plus efficace pour réduire la mortalité liée aux maladies chroniques (cardio-métaboliques et cancers), avec une estimation de 3000 à 6500 décès ainsi évitables par an en France. L’analyse a fait ressortir un bémol : la teneur en sodium des substituts de viande peut atténuer une partie des bénéfices cardiovasculaires. Le remplacement des produits laitiers apporte moins de bénéfices sur la santé à long-terme que celui de la viande, et en l’état actuel de composition des substituts, il y a un risque accru d’apport insuffisant en calcium. L'impact sanitaire des substituts végétaux dépend fortement de leur qualité nutritionnelle. Les meilleurs produits (enrichis, moins ultra-transformés, moins salés) offrent le meilleur bilan entre réduction des risques chroniques et limitation du risque de carences. -> Contact : francois.mariotti@agroparistech.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 4:46 PM

|

Dans une étude publiée dans Nature Communications, les scientifiques du laboratoire « Immunologie intégrative des tumeurs et immunothérapie du cancer » (UMR-S 1186 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif), dirigé par Fathia Mami-Chouaib, ont caractérisé les populations de lymphocytes T impliqués dans la réponse aux immunothérapies ciblant les checkpoints immunitaires PD-1 et CTLA-4. Dans des modèles de souris greffées avec des tumeurs colorectales, ils ont démontré que les bénéfices du traitement anti-PD-1 impliquent des cellules T résidentes mémoires (TRM) CD8 exprimant l’intégrine CD103, tandis que les bénéfices du blocage de CTLA-4 impliquent des TRM CD4 exprimant l’intégrine CD49a. Les chercheurs se sont ensuite focalisés sur la sous-population CD4+CD49a+ en analysant les séquences d’ARN en cellules uniques des TRM issues des tumeurs murines et de mélanomes humains. Ils ont observé que les TRM CD4+CD49a+ expriment fortement CTLA-4 et des molécules impliquées dans la cytotoxicité, comme le granzyme B et la perforine, plus fréquemment produites par les lymphocytes T CD8. Les TRM CD4 murins produisent ces protéines et tuent leurs cibles tumorales de manière spécifique suite à la neutralisation de CTLA-4, et cette lyse est inhibée en bloquant CD49a. Ils ont enfin étudié la valeur prédictive des TRM CD4 de la réponse à l’immunothérapie en réalisant des marquages par immunohistochimie sur des tumeurs issues d’une cohorte de patients atteints de mélanome traités avec une combinaison d’anti-CTLA-4 et anti-PD-1. Les résultats montrent une corrélation nette entre une forte densité en TRM CD4+CD49a+ dans les tumeurs prélevées avant traitement et la survie sans progression des patients. Ces TRM peuvent donc être considérées comme un nouveau biomarqueur prédictif de réponse à l'immunothérapie anti-CTLA-4. -> Contact : fathia.mami-chouaib@gustaveroussy.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...