Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 25, 5:22 PM

|

La plateforme de simulation et réalité virtuelle du laboratoire CIAMS (CIAMS / Plateforme Bernstein) est un environnement de simulation et d'analyse interactive du comportement, conjuguant réalité virtuelle immersive, système de capture du mouvement avancé et serveurs de simulation de pointe. Hébergés au sein du Virtualdata Center, ces serveurs intègrent des modèles computationnels innovants pour étudier les déterminants du comportement de manière immersive et interactive. La plateforme intègre le système de capture du mouvement Qualisys de la salle Bernstein, utilisant des ensembles de marqueurs passifs et actifs, ainsi qu'un équipement de réalité virtuelle complet, incluant oculométrie et capture des expressions faciales. Cette infrastructure permet d'intégrer des modèles computationnels de la cognition, tels que le modèle de Conscience Projective (PCM), et des outils d'Intelligence Artificielle avancés, notamment les Large Language Models (LLM). L’ensemble permet de contrôler des agents artificiels incarnés dans des humains virtuels, avec lesquels les participants peuvent interagir en temps réel dans des environnements immersifs. Cet ensemble technologique de pointe est dédié à l'étude des mécanismes cognitifs et affectifs influençant les comportements, avec un accent particulier sur les interactions sociales et les interactions humain-machine. Il offre des opportunités uniques pour explorer le rôle causal de ces processus dans des contextes variés et immersifs. En savoir plus ? Rudrauf et al., Brain Sciences 2023 ; Sergeant-Perthuis et al., Biological Cybernetics 2025 -> Contact : David Rudrauf (david.rudrauf@universite-paris-saclay.fr) et Jean Jeuvrey (jean.jeuvrey@universite-paris-saclay.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI La plateforme a déjà publié plusieurs FOCUS PLATEFORME ces dernières années. Les relire ? CIAMS / Plateforme Bernstein. Cette plateforme accueille 2 principaux environnements dédiées à des thématiques spécifiques. (i) Le premier environnement est un mur interactif NeoOne de la société NeoXperience. Ce mur immersif et interactif représente une nouvelle génération d'exergames et permet de jouer aux jeux vidéo tout en bougeant, en situation d'opposition et/ou de coopération (jusqu'à 10 joueurs simultanés). Plusieurs environnements (sport, écologie, voyage, aventure...) exigent des joueurs de toucher des cibles statiques ou dynamiques, à la main ou avec un lancer de balles. Il existe également 5 casques de RV permettant de la TERV (thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle) de la société C2Care. Les casques permettent d'exposer à des situations de phobies, d'addiction. Elles permettent aussi de la stimulation cognitive et/ou physique en RV ou en RA (réalité augmentée). (ii) Le second euxième environnement est une plateforme de simulation et analyse interactive du comportement, combinant réalité virtuelle immersive, système de capture du mouvement, et serveur de simulation implémentant des modèles computationnels. Le serveur de simulation est hébergé dans le Virtualdata Center de l’Université Paris-Saclay. La plateforme est aussi associée au système de capture du mouvement Qualisys de la salle Bernstein, des ensembles de marqueurs passifs et actifs, et un kit réalité virtuelle. La plateforme permet d’implémenter des modèles computationnels de la cognition, comme le modèle de Conscience Projective (PCM), et divers outils d’Intelligence Artificielle, comme des Large Language Models (LLM), pour contrôler des agents artificiels, qui sont incarnés dans des humains virtuels, avec lesquels des participant.e.s en réalité virtuelle peuvent interagir en temps réel. L’ensemble est utilisé pour étudier le rôle causal de mécanismes cognitifs et affectifs dans la génération des comportements, avec un intérêt particulier pour les interactions sociales, et plus généralement les interactions humains-machines. A propos du CIAMS. Le CIAMS est un laboratoire multidisciplinaire (SDV et SHS) en sciences du mouvement et facteurs humains. Il contribue notamment au réseau Neurosciences, Mouvement, Handicap des unités de recherche en Sciences de la Vie de l'Université Paris-Saclay. Le CIAMS est un membre fondateur de la Fédération Demenÿ-Vaucanson (FéDeV), une Structure Fédérative de Recherche impliquant une quinzaine d’unités de recherche, dont la mission est de structurer la communauté scientifique de Paris-Saclay dans le domaine des sciences du mouvement.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:37 PM

|

Mardi 8 juillet 2025, de 14h à 19h, dans l’auditorium du Lumen à Gif-sur-Yvette, se déroulera la deuxième édition du concours Starthèse start'up pitch-iD. Une occasion pour les doctorant·es et jeunes docteur·es de l’Université Paris-Saclay intéressé·es, de confronter leurs travaux de recherche au prisme de l’innovation et de se livrer à l’exercice du pitch, et pour le public, de découvrir des idées innovantes. Starthèse start’up pitch-iD est un concours territorial organisé par la Maison du doctorat de l’Université Paris-Saclay, dans le cadre de l’initiative Starthèse portée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dont l’objectif est de faciliter le transfert des travaux de recherche vers le monde socio-économique, en les transformant en projets entrepreneuriaux à impact. - Vous êtes doctorant·e ou docteur·e depuis moins de cinq ans et souhaitez relever le défi ?

Participez dès maintenant aux bootcamps préparatoires pour transformer vos travaux de recherche en projet à fort impact sociétal. Deux parcours sont proposés : - Un bootcamp dédié aux sciences humaines et sociales (17 et 26 juin, 4 juillet après-midi). Lien d’inscription.

- Un bootcamp pour les sciences exactes, sciences de la vie, ingénierie, etc. (26 juin et 4 juillet matin). Lien d’inscription.

Ces sessions seront animées par des professionnel·les de l’innovation et de la médiation scientifique. La participation à l’un de ces bootcamps constitue une étape clé pour accéder à la sélection du challenge Starthèse start’up pitch-iD. Ce parcours vous permettra d’identifier le potentiel d’innovation de vos travaux, de construire une proposition de valeur solide et d’apprendre à présenter efficacement votre projet, en français ou en anglais. Vous aurez, suite à ces bootcamps, l’occasion de pitcher votre projet durant la finale territoriale, le 8 juillet. À l’issue de cette finale, un seul projet aura l’opportunité de représenter l’Université Paris-Saclay à la finale nationale du programme Starthèse, organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à l’automne 2025. Par ailleurs, tous les finalistes bénéficieront d’une opportunité exceptionnelle : présenter leur projet sur la scène de l’Accor Arena de Paris, lors de l’événement BIG organisé par Bpifrance le 23 septembre 2025. - Vous êtes professionnel·le, acteur·rice socio-économique du plateau Paris-Saclay, passionné·e d’innovation ou simple curieux·euse ?

Venez découvrir et soutenir la nouvelle génération d’entrepreneur·euses lors du concours Starthèse start’up pitch-iD, le 8 juillet prochain. Une occasion privilégiée de plonger au cœur de projets ambitieux, portés par de jeunes chercheur·euses passionné·es, et d’échanger autour d’un cocktail convivial en fin de journée. Pour assister à l’événement en tant que public, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici Venez découvrir les talents de demain sur le territoire de Paris-Saclay ! Pour plus d’informations concernant le concours et les bootcamps, rendez-vous sur le site web de l’université Action mise en place dans le cadre du Pôle universitaire d’innovation (PUI) Innovation Alliance Université Paris-Saclay, regroupant l’Université Paris-Saclay, l’Université Évry Paris-Saclay, l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, AgroParisTech, CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, l’Institut d’Optique Graduate School, le CNRS, l’INRAE, Inria, l’Inserm, IncubAlliance et la SATT Paris-Saclay, et financé par l’État dans le cadre de France 2030.

La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions à la journée scientifique : "CRISPR tools: more than a knockout" qui se tiendra le 24 juin 2025 de 8h30 à 18h dans le bâtiment Henri Moissan (amphithéâtre Olivier Kahn) de l'Université Paris Saclay. Nous aurons le plaisir d'accueillir 3 keynote speakers : Pour vous inscrire : cliquez ici Clôture des inscriptions : mardi 3 juin 2025 à minuit Inscription gratuite mais obligatoire

Avec près de 150 000 décès par an, les maladies cardiovasculaires sont l’une des premières causes de mortalité en France. De plus, les troubles métaboliques sont devenus un problème de santé publique et laissent présager l’apparition de maladies cardiovasculaires chez des personnes de plus en plus jeunes. Grâce à une meilleure prévention, les conséquences des maladies cardiovasculaires ont diminué durant ces trente dernières années. De nouvelles techniques chirurgicales, et, surtout, les avancées de la recherche ont permis ces progrès. C’est sur ce dernier point déterminant que la Fondation de France s’engage et axe son soutien. Parce que le secteur privé y prête une attention qui n’est pas à la hauteur du problème de santé publique, nous encourageons les efforts de recherche sur ces maladies, leurs évolutions et les traitements possibles. En 2025, la Fondation de France soutient des projets de recherche clinique et fondamentale, portant sur une pathologie cardiovasculaire associée obligatoirement à un contexte pathologique métabolique (diabète, obésité, dyslipidémie). Pour être éligibles, les projets devront impérativement contenir une composante cardiovasculaire et une composante métabolique et être centrés sur le lien entre ces 2 éléments. Une attention particulière sera portée à l'inclusion de cohortes ou d'approche in vivo (via des modèles animaux et/ou organoïdes) dans la méthodologie utilisée. Au-delà de la qualité du projet, les candidatures présentant une méthodologie clairement détaillée et des mécanismes innovants seront particulièrement privilégiés. Les critères d’évaluation incluront l’originalité, la faisabilité, la qualité et l’implication de l’équipe, les publications sur le sujet et la précision de l’évaluation budgétaire. La Fondation de France sera vigilante à l’adéquation du budget à la demande et notamment aux co-financements disponibles ou en attente. Date limite de réception des dossiers : 4 juin 2025, 17h En savoir plus

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:57 PM

|

Les dégradeurs de protéines en oncologie : une nouvelle opportunité thérapeutique pour les tumeurs solides ?

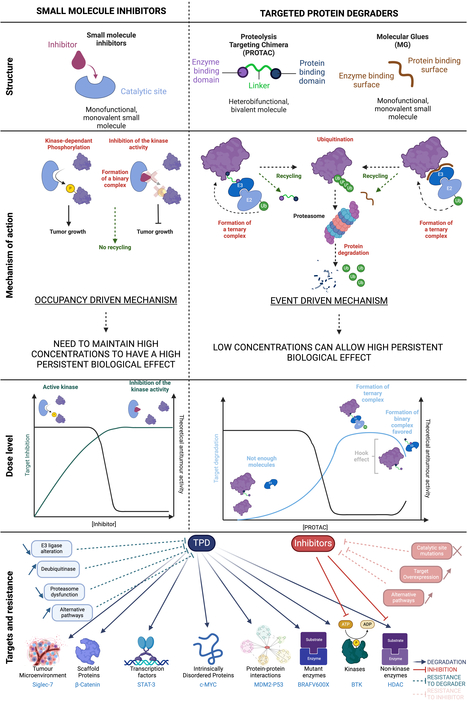

Dans une revue publiée dans Molecular Oncology, les chercheurs du laboratoire (Epi)genetic Vulnerabilities in Solid Tumors and Sarcoma (UMR-S 981 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) font le point sur les opportunités thérapeutiques offertes par les dégradeurs de protéines (Targeted Protein Degraders, TPDs) en oncologie. Alors que les thérapies ciblées et immunothérapies ont amélioré le pronostic de certains cancers, la résistance reste fréquente, et une grande partie du protéome demeure inaccessible aux approches classiques en raison de contraintes structurales, fonctionnelles ou de localisation intracellulaire. Les TPDs, en particulier les PROTACs (chimères hétérobifonctionnelles formant un complexe ternaire entre la protéine cible et une ligase E3) et les molecular glues (petites molécules monovalentes facilitant l’interaction entre une ligase et la cible), permettent de détourner le système ubiquitine-protéasome pour dégrader sélectivement des protéines d’intérêt. Cette stratégie pourrait notamment permettre de viser des protéines jusqu’ici non ciblables et de contourner certains mécanismes de résistance. Les auteurs soulignent toutefois plusieurs défis à relever pour une traduction clinique optimale : ajustement des doses, identification des patients répondeurs, et amélioration des systèmes de délivrance. Cette approche innovante ouvre la voie à une nouvelle génération de thérapies anticancéreuses, en particulier pour les tumeurs solides. -> Contact : sophie.postel-vinay@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:38 PM

|

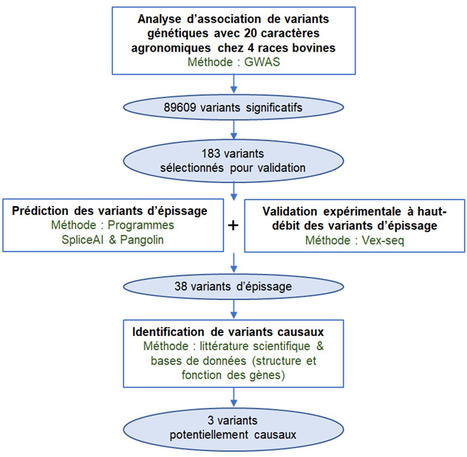

Grâce aux technologies de séquençage à haut-débit du génome, des millions de variations génétiques ont été identifiées chez le bovin. L’exploitation de ces données au travers d’études d’association à l’échelle du génome (GWAS) a permis de mettre en évidence une association statistique entre certains de ces variants et une ou plusieurs caractéristiques biologiques. Pour autant, une simple association ne permet pas de savoir si ces variants agissent directement sur le fonctionnement du génome. Pour identifier les variants responsables de modifications phénotypiques, également appelés variants « causaux », il faut mettre en œuvre des analyses fonctionnelles complémentaires des approches statistiques. Ces dernières permettront d’évaluer l’impact des variants sur l’expression et la fonction des gènes, en lien avec les phénotypes étudiés. L’identification des variants causaux est importante pour développer des méthodes de sélection génomique plus précises et efficaces, nécessaires à la mise en place d’un élevage durable et résilient. Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, les scientifiques de l’UMR Génétique Animale et Biologie Intégrative – GABI (Equipe GBOS, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont mis en place une approche innovante, spécifiquement créée pour explorer le rôle des variants impactant l’épissage sur l’élaboration des caractères agronomiques complexes chez le bovin. Pour rappel, l’épissage est le processus post-transcriptionnel qui a lieu chez les eucaryotes et par le biais duquel les introns des ARN non matures sont excisés afin d’obtenir des ARN fonctionnels. Des GWAS ont d’abord permis d’isoler un ensemble de variants associés à des caractères d’intérêt concernant la santé, la production et la fertilité, et donc potentiellement impliqués dans la modification de fonctionnalité des gènes. Puis, une approche fonctionnelle basée à la fois sur des algorithmes d’intelligence artificielle prédisant les variants d’épissage et sur un criblage moléculaire à haut-débit sur lignées cellulaires a permis d’identifier 38 variants d’épissage associés aux phénotypes étudiés. L’exploitation de la littérature scientifique a permis de valider que 3 d’entre eux étaient très probablement causaux pour les variations phénotypiques associées. Légende Figure : Stratégie d’identification de variants d’épissage causaux impliqués dans les caractères agronomiques bovins. -> Contact : arnaud.boulling@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 12:25 PM

|

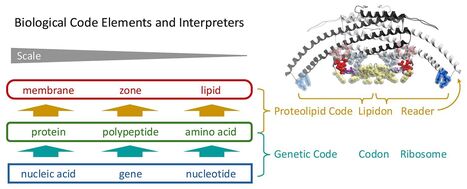

Dans une revue publiée dans Current Opinion in Structural Biology, des chercheurs, dont Michael Overduin et Thibaud Dieudonné de l'I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) proposent d'examiner et de catégoriser les interactions lipides-protéines qui recrutent les protéines vers diverses membranes cellulaires et régulent leur activité. Grâce à de nouvelles technologies, les complexes moléculaires peuvent être purifiés intacts à l'aide de polymères actifs sur les membranes, et leur structure peut être résolue par imagerie cryoélectronique in vitro et in situ. Cela permet de visualiser in vivo les orientations natives des lipides liés aux protéines, montrant comment ils forment des machines fonctionnelles sur les membranes courbes des cellules. Cela contribue à la compréhension du code protéolipidique, dans lequel des ensembles de lipides (« lipidons ») déterminent où les protéines sont activées dans les cellules. Ce code est analogue aux codons, qui déterminent quels acides aminés sont ajoutés à un polypeptide. Ensemble, les codes génétique et protéolipidique forment le code biologique qui détermine la structure cellulaire à partir des informations de la séquence d'ADN. -> Contact : michael.overduin@i2bc.paris-saclay.fr / thibaud.dieudonne@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 12:09 PM

|

Portrait Jeune Chercheuse – Gloria Buriticá, Maître de conférences en statistiques

Gloria Buriticá est Maître de conférences en statistiques à AgroParisTech. Elle a rejoint AgroParisTech en Septembre 2024 et exerce depuis ses missions de chercheuse au sein de l’unité MIA-Paris-Saclay (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau) en Mathématiques et Informatique Appliquées. Elle travaille sur la modélisation et la prévision des risques liés aux aléas climatiques. Elle fait également partie du département MMIP (Modélisation Mathématique, Informatique et Physique) à AgroParisTech où elle exerce ses missions d’enseignements intervenant principalement dans les unités d’enseignements en statistique et apprentissage statistique. Après des études en mathématiques à Bogotá, Gloria arrive en France pour poursuivre son master en probabilités et modélisation à l’université Paris VI (Sorbonne Université) et continue en thèse au Laboratoire de Probabilités Statistiques et Modélisation - LPSM. Durant son doctorat (2019-2022), elle a travaillé sur la modélisation des séries chronologiques à queues lourdes pour des applications en hydrologie. Pour ces séries à queues lourdes, les épisodes extrêmes peuvent avoir un fort impact et entraîner des conséquences majeures. Pour cette raison, il est important de caractériser les effets des dépendances temporelles sur les événements extrêmes de la série. De manière complémentaire à ses travaux de modélisation, ses recherches proposent des méthodes statistiques pour identifier des épisodes extrêmes ayant une étendue dans le temps et estimer leurs caractéristiques de propagation dans le temps. Au cours de son post doctorat à l’Université de Genève (2022-2024), elle s’intéresse aux défis de l’apprentissage machine en matière de généralisation du domaine d’apprentissage des algorithmes de régression. Les outils des statistiques de valeurs extrêmes sont à nouveau au cœur de son travail, car ils lui permettent de proposer des méthodes d’apprentissage capables d’extrapoler la fonction de régression estimée au-delà du domaine des covariables observées et notamment lorsque les prédicteurs deviennent extrêmes. Comprendre les effets des indicateurs extrêmes sur une variable de réponse est crucial dans un contexte de prévision des risques, afin de décrire les impacts d’événements qui se produisent rarement ou qui n’ont pas encore eu lieu. Motivée par des applications en sciences de l’environnement et face aux défis d’adaptation et de prévention des risques liés au changement climatique, elle rejoint MIA-Paris-Saclay. En effet, dans un contexte de changement climatique, les épisodes climatiques perçus aujourd’hui comme rares ou extrêmes pourraient se produire plus souvent et avec plus d’intensité dans l’avenir. Son projet de recherches consiste donc à proposer des méthodes d’apprentissage avec des garanties statistiques pour mieux quantifier les conséquences du changement climatique en termes de risques associés aux aléas climatiques. “Al norte está la razón estudiando la lluvia, descifrando los truenos. Al sur están los danzantes engendrando la lluvia, al sur están los tambores inventando los truenos.” - William Ospina -> Contact : gloria.buritica@agroparistech.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 3:44 PM

|

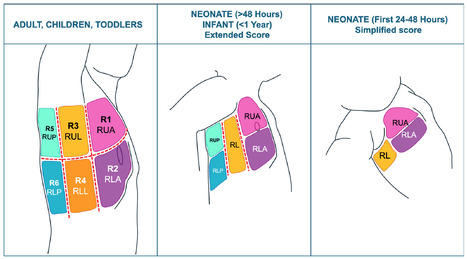

La Société européenne de médecine de soins intensifs (ESICM) et la Société européenne de soins intensifs pédiatriques et néonatals (ESPNIC) viennent de publier les premières recommandations internationales, “evidence-based", concernant l'utilisation de l'échographie pulmonaire quantitative chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né. Le Pr. Daniele De Luca, PUPH en réanimation néonatale à la Faculté de Medicine UPSaclay et membre de l’UMR-S 999 « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique » (INSERM/UPSaclay) en est le dernier auteur et concepteur. Grâce à un effort interdisciplinaire unique, les deux sociétés européennes de réanimation ont publié des recommandations pour une utilisation optimale de l'échographie pulmonaire quantitative, une technique qui a révolutionné l'imagerie au lit du patient gravement malades de tout âge confondu, partout dans le monde. Conscientes de l'importance de cette technique et de son développement rapide, l'ESICM et l'ESPNIC ont souhaité créer ce projet afin d'optimiser son utilisation et d'éviter les interprétations erronées ou la création de scores échographiques non validés. Ce projet a bénéficié de la participation de 22 leaders provenant de la réanimation des adultes, enfants ou nouveau-nés, dont des représentants des pays en voie de développement et deux méthodologistes. La transdisciplinarité a constitué une vraie valeur ajoutée significative, permettant de mutualiser les connaissances pour créer un consensus véritablement actualisé qui s'est traduit en 46 recommendations (4 seulement pour patients adultes, 4 pour nouveau-nés et 38 pour toute catégorie de patients). Ce travail va guider la pratique clinique de tous les réanimateurs pendant de nombreuses années et a été publié, après 2 ans d'efforts, dans Intensive Care Medicine, revue officielle de l'ESICM et principale revue au monde dans le domaine de la réanimation. -> Contact : daniele.deluca@aphp.fr / daniele.de-luca@universite.paris.saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 4:03 PM

|

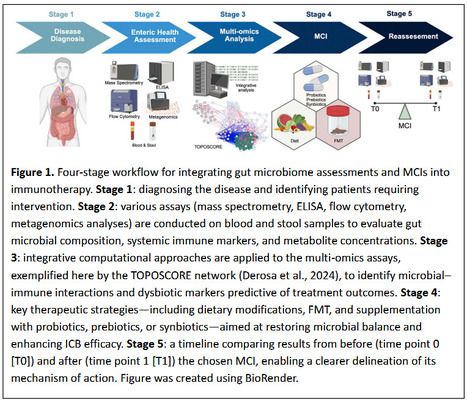

Dans une revue publiée dans Journal of Experimental Medicine, des chercheurs de l’UMR-S 1015 Immunologie des tumeurs et immunothérapie (INSERM/Gustave Roussy/UPSaclay, Villejuif) font le point sur les méthodes émergentes modulant le microbiote intestinal pour optimiser les immunothérapies par blocage des points de contrôle immunitaire. En effet, malgré l’efficacité des immunothérapies dans le traitement du cancer, la résistance thérapeutique et les toxicités liées au système immunitaire demeurent des préoccupations majeures. De même, il est démontré que la dysbiose intestinale, c’est-à-dire une altération de la composition et la fonction microbienne, impacte négativement l’efficacité des immunothérapies, tandis qu’un microbiote intestinal diversifié et la présence de bactéries bénéfiques sont corrélés à des meilleurs taux de réponse thérapeutique. Ainsi, manipuler le microbiote intestinal pourrait restaurer ou améliorer l’efficacité thérapeutique. -> Contact : simon.thomas@gustaveroussy.fr / andrew.almonte@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 4:32 PM

|

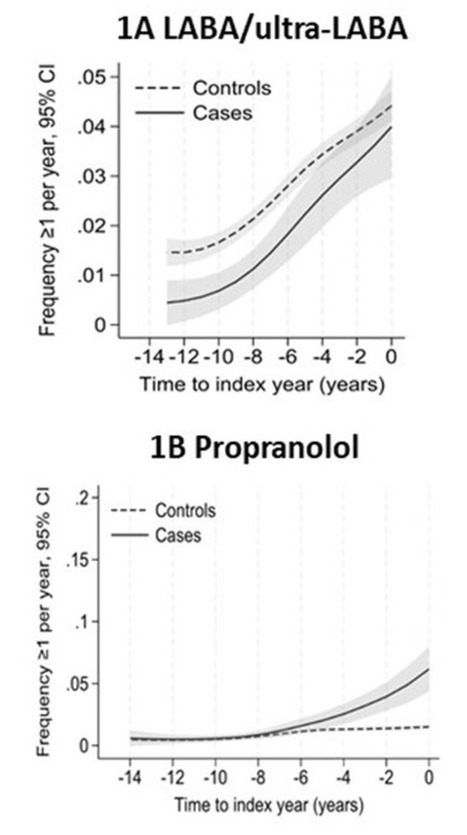

Dans un article publié en 2017 dans Science, une équipe de chercheurs Nord-américains et Norvégiens avait montré, à l’aide d’une analyse épidémiologique dans des bases médico-administratives et de modèles expérimentaux in vitro, que l’utilisation d’agonistes bêta-adrénergiques (bêta-agonistes pour le traitement de l’asthme) seraient associés à un risque diminué de maladie de Parkinson, tandis que l’utilisation de bêta-bloquants (traitement principalement à visée cardiovasculaire) serait associée à un risque augmenté. L’analyse épidémiologique souffrait de deux limites importantes : pour les bêta-agonistes, les auteurs n’ont pas pu prendre en compte un biais de confusion par le tabagisme (associé à un risque diminué de maladie de Parkinson et un risque augmenté de consommation de ces médicaments) ; pour les bêta-bloquants, les auteurs n’ont pas pu éliminer un biais de causalité inverse lié au fait que ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter un tremblement qui peut être présent dans les années précédant le diagnostic de maladie de Parkinson. Une étude récente publiée dans Journal of Parkinson’s Disease, menée par Thi Thu Ha Nguyen de l’équipe « Exposome et Hérédité » du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif), en collaboration avec l’équipe de « Biostatistiques en grande dimension » du CESP, a eu pour objectif d’étudier la relation entre la consommation de bêta-agonistes et de bêta-bloquants et le risque de maladie de Parkinson dans la cohorte de femmes E3N, tout en prenant en compte les limites décrites ci-dessus. La consommation des médicaments a été évaluée à partir de bases de délivrances de médicaments disponibles depuis 2004 ; les chercheurs ont distingué parmi les bêta-agonistes, ceux à demi-vie courte (SABA) ou longue/ultra-longue (LABA/ultra-LABA), tandis que parmi les bêta-bloquants, ils ont distingué le propranolol (principal traitement du tremblement) des autres bêta-bloquants non-sélectifs et des bêta-bloquants sélectifs. Afin d’éviter un biais d’utilisateur prévalent, les analyses ont été restreintes aux participantes ayant initié un traitement au cours du suivi. Les chercheurs ont utilisé des modèles de Cox multivariés (ajustés notamment sur le tabac) pour des expositions dépendantes du temps, avec un décalage de 5 ans entre l’exposition et l’incidence (lag) pour prendre en compte la causalité inverse ; des analyses sans lag ou avec un lag de 2 ans ont également été réalisées. De plus, les trajectoires des délivrances annuelles des médicaments (échelle de temps rétrospective) ont été examinées dans une étude cas-témoins nichée à l'aide de modèles logistiques mixtes. Les analyses ont inclus près de 80 000 femmes, dont environ 550 ont développé une maladie de Parkinson au cours du suivi (2004-2018) ; sur cette période, 15 169 femmes ont débuté un traitement bêta-agoniste et 13 081 un traitement bêta-bloquant. Bêta-agonistes : La fréquence des délivrances annuelles de bêta-agonistes, en particulier de LABA/ultra-LABA, était plus élevée chez les cas que chez les témoins tout au long de la période pré-diagnostique (Figure 1A). L'incidence de la maladie de Parkinson était inférieure de 36% (rapport de risque = 0,64, intervalle de confiance à 95% = 0,41-0,98 ; p-tendance = 0,04 pour le nombre de délivrances) chez les utilisatrices de LABA/ultra-LABA par rapport aux non-utilisatrices. Il n'y avait pas d'association pour les bêta-agonistes en général et les SABA. Bêta-bloquants : La fréquence des délivrances annuelles de bêta-bloquants, en particulier de propranolol, devenait plus élevée chez les cas que chez les témoins uniquement dans les 5 ans avant le diagnostic (Figure 1B).L'incidence de la maladie de Parkinson était similaire chez les femmes ayant débuté un traitement par bêta-bloquants et chez celles n'en ayant jamais pris dans les analyses avec un décalage de 5 ans ; en revanche, elle était plus élevée dans les analyses avec un décalage de 2 ans ou sans décalage, surtout pour le propranolol. En conclusion, ces résultats sont cohérents avec l'hypothèse selon laquelle les LABA/ultra-LABA pourraient être associés à un risque plus faible de maladie de Parkinson chez les femmes. Les mécanismes qui sous-tendent cette association restent à élucider. Inversement, ces résultats montrent clairement que l'association entre les bêta-bloquants et la maladie de Parkinson est liée à la causalité inverse. -> Contact : alexis.elbaz@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 4:53 PM

|

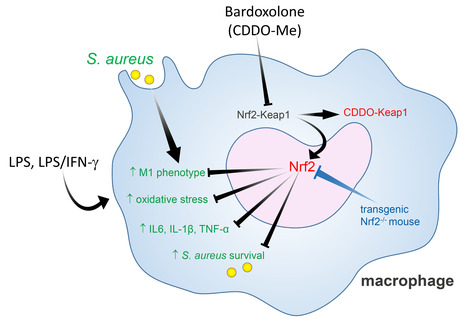

De nombreuses pathologies chroniques augmentent la susceptibilité aux infections bactériennes chez l’homme, en particulier à Staphylococcus aureus. La dérégulation de l’activité des macrophages et un stress oxydatif excessif exacerbent le dysfonctionnement immunitaire et l’inflammation dans ces conditions. Le facteur de transcription Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) joue un rôle clé dans la régulation des défenses antioxydantes et des fonctions macrophagiques. La bardoxolone (CDDO-Me), un triterpénoïde synthétique, active la voie Nrf2, procurant des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Cependant, le rôle précis de ce médicament dans la modulation de l’activité, de la polarisation des macrophages et la clairance bactérienne reste mal compris. Dans une étude parue dans Frontiers in Immunology, les chercheurs de l’Unité End:icap UMR-S 1179 (INSERM/UPSaclay/UVSQ, Montigny le Bretonneux) ont évalué les effets du CDDO-Me sur la fonction des macrophages in vitro (lignées de macrophages humains THP-1 et murins RAW 264.7) et in vivo chez la souris. Les résultats montrent que le CDDO-Me active la voie de signalisation Nrf2, réduit le stress oxydatif et l’inflammation des macrophages en régulant à la baisse l’expression de cytokines pro-inflammatoires. Il module la polarisation des macrophages en diminuant l'expression des marqueurs M1 et M2, et améliore considérablement l’activité bactéricide contre S. aureus. Ces effets sont dépendants de Nrf2, comme démontré par l’utilisation de souris KO pour le gène Nrf2. La capacité du CDDO-Me à réguler le stress oxydatif, l'inflammation, et la clairance bactérienne souligne son potentiel thérapeutique pour la prise en charge des maladies inflammatoires et infectieuses. Ces travaux s’inscrivent dans les projets de l’équipe visant à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les pathologies inflammatoires chroniques invalidantes. Légende Figure : représentation schématique des voies modulées par la bardoxolone dans les modèles d’infection de macrophages. -> Contact : marcel.bonay@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 24, 5:08 PM

|

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:46 PM

|

La GS LSH vous invite à participer à sa Journée du Doctorat le 13 juin 2025 pour rencontrer les étudiant.e.s qui seront peut-être vos futurs stagiaires. Par ailleurs, suite aux restructurations récentes de l’offre de formation de la GS-LSH et de ses graduate programs, nous profitons de ce message pour vous demander d’indiquer quel(s) graduate program(s) correspond(ent) le mieux à vos thématiques de recherche afin de bien cartographier les différentes équipes de la GS. Merci de compléter ce court questionnaire Sphinx. Vous aurez le choix de répondre au titre de : - Responsable d'équipe souhaitant repositionner son équipe dans les nouveaux graduate programs de la GS LSH ==> 2 minutes !

- Responsable d’équipe souhaitant repositionner son équipe dans les nouveaux graduate programs de la GS LSH & participer à la Journée du Doctorat ==> 4 minutes !

- Encadrant, non responsable d'équipe, souhaitant participer à la Journée du Doctorat ==> 3 minutes !

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:32 PM

|

Le programme "équipements 2026" de l'appel à projets recherche & valorisation de l'UPSaclay est ouvert depuis le 26 mai 2025. Ce programme a pour objet le financement d'opérations d'acquisition et de jouvence d’équipements scientifiques. Les informations générales sur l'appel à projets, ainsi que le cadrage du programme "équipements 2026" et le lien vers le formulaire de candidature, sont disponibles sur le site web de l'université.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:23 PM

|

La Fondation de France finance des recherches collaboratives sur les maladies psychiatriques (jusqu'à 200 000 euros). Elle propose d'associer des équipes cliniques et des chercheurs en neurosciences ou en sciences sociales pour travailler sur des méthodes de prévention, de diagnostic précoce et de traitement des maladies psychiatriques invalidantes.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:12 PM

|

Les chercheur·euses de l’équipe « Exposome et Hérédité » du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont publié une étude dans Environmental Research sur les associations entre des biomarqueurs de polluants organiques persistants (POP) et de stress oxydatif dans le sang. Les POP sont un groupe de produits chimiques organiques potentiellement toxiques pour la santé humaine, et l’un des mécanismes d’actions suspecté est l'induction du stress oxydatif. Les niveaux de biomarqueurs ont été mesurés dans le sang de 467 femmes de l'étude de cohorte française E3N âgées de 45 à 73 ans, entre 1994 et 1999. Au total, 41 POP quantifiés dans au moins 75% des échantillons et 3 enzymes antioxydantes (la superoxyde dismutase 1, la superoxyde dismutase 2 et la α-gutathion S-transférase) ont été inclus dans l’étude. Une approche dite « multi-polluants » a été utilisée, basée sur une méthode bayésienne flexible permettant de prendre en compte des effets non-linéaires et non-additifs (la méthode BKMR). Un modèle BKMR a été construit pour chaque enzyme antioxydante, incluant les 41 POP sélectionnés et ajustant les estimations sur les facteurs de confusion potentiels. Une approche « uni-polluant » a également été utilisée, basée sur des modèles de régression linéaire. Les résultats du modèle BKMR révèlent des relations positives ou non, linéaires ou non, entre les biomarqueurs de POP et les enzymes antioxydantes. Certaines sont cohérentes avec les associations obtenues avec les modèles de régression linéaire. D'autres études épidémiologiques portant sur des populations plus importantes, ainsi que des études toxicologiques, seraient nécessaires pour confirmer ces résultats. -> Contact : pauline.frenoy@inserm.fr / francesca.mancini@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:47 PM

|

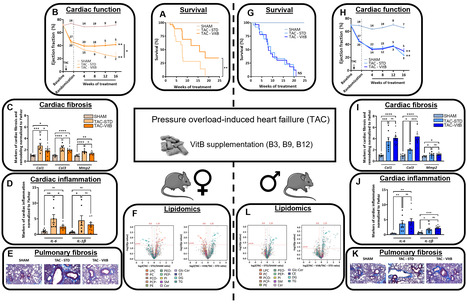

Bien que plusieurs décennies de recherche aient permis le développement d’un arsenal thérapeutique élaboré pour traiter l’insuffisance cardiaque, ce syndrome reste une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés. Certains aspects connus de la pathologie, notamment les perturbations du métabolisme lipidique, ne sont toujours pas ciblés par les traitements actuels et font l’objet d’importants efforts de recherche pour proposer de nouvelles thérapies. Sur la base de résultats d'études antérieures démontrant des effets cardioprotecteurs de vitamines B, des chercheurs de l’UMR-S 1180 (INSERM/UPSaclay, Orsay) et leurs collaborateurs de l’Université de Montréal ont étudié l'efficacité d'un régime synthétique enrichi en vitamines B (B3, B9 et B12) pour restaurer le métabolisme lipidique cardiaque et améliorer la fonction cardiaque dans un modèle murin d'insuffisance cardiaque établie (induite par surcharge de pression). Leur étude, publiée dans American Journal of Physiology, révèle que ce cocktail améliore significativement la survie et la fonction cardiaque seulement chez les femelles. Ces effets bénéfiques s’accompagnent d’une réduction de la fibrose cardiaque et pulmonaire, d’une diminution de l’inflammation et d’une normalisation du lipidome circulant, ces paramètres n’étant pas améliorés chez les mâles. Dans le contexte de l’étude, ceci montre une réponse spécifique au traitement selon le sexe et suggère un remodelage lipidomique différentiel uniquement favorable aux femelles. A l’heure où les différences entre les femmes et les hommes suscitent un intérêt croissant dans le domaine des maladies cardiovasculaires, cette étude souligne que les réponses à un traitement donné peuvent varier, prônant le développement de thérapies personnalisées adaptées au sexe du patient. Légende Figure : Effets d’une supplémentation en vitamines B sur la survie (A et G), la fonction cardiaque (B et H), la fibrose cardiaque (C et I), l’inflammation cardiaque (D et J), la fibrose pulmonaire (E et K) et le profil lipidique (F et L) de souris ayant développé une insuffisance cardiaque induite par une surcharge de pression du ventricule gauche. -> Contact : jerome.piquereau@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 12:39 PM

|

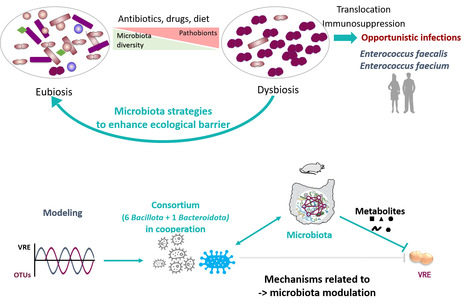

Des chercheurs de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et de l’unité MaIAGE (INRAE/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont conçu un consortium de bactéries commensales capable d'améliorer l’effet barrière contre l'Entérocoque Résistant à la Vancomycine. (Jan et al., 2025). Plusieurs facteurs, dont les traitements antibiotiques, peuvent déstabiliser le microbiote et permettre la prolifération de pathogènes ou de pathobiontes ESKAPE qui représentent une menace pour la santé humaine. Il s'agit notamment des entérocoques résistants à la vancomycine (ERV), dont la prolifération intestinale chez les patients immunodéprimés augmente le risque d'infections potentiellement mortelles. L'importance de la composition du microbiote dans l’inhibition de la prolifération intestinale des pathogènes, connue sous les termes de résistance à la colonisation ou effet barrière, a conduit au développement de thérapies ciblées visant à restaurer la communauté microbienne intestinale par l'introduction de bactéries symbiotiques. Ces stratégies basées sur le microbiote sont particulièrement importantes pour la restauration du microbiote des patients hospitalisés traités avec des antibiotiques à large spectre. Dans une étude parue dans Microbiome, les chercheurs ont identifié 7 espèces moléculaires qui sont en corrélation négative avec le portage d'ERV chez des souris traitées avec des antibiotiques en modélisant des données biologiques longitudinales. Ils ont démontré que la supplémentation avec le mélange de 7 bactéries représentatives (Mix7) de ces espèces améliore l'effet barrière contre l’ERV in vivo de manière dépendante du microbiote. Ils ont constaté que le microbiote initial influence l'efficacité de la supplémentation et ont identifié des biomarqueurs bactériens potentiels, prédictifs de la réponse au traitement. Ils ont montré qu’aucune des souches du Mix7 n'inhibe directement la croissance de l’ERV in vitro. Par contre, l'une d'entre elles est essentielle pour promouvoir l'effet barrière in vivo, indiquant un mécanisme coopératif entre les souches et/ou le microbiote. La recherche d'équivalents fonctionnels chez l'homme a révélé que 5 des 7 souches appartiennent à des espèces partagées entre la souris et l'homme, alors que moins de 3% des espèces sont partagées entre l'homme et la souris. Cela indique que ces espèces sont des espèces clés du microbiote intestinal des mammifères, soulignant le potentiel translationnel pour une application chez l'homme. Ce travail a un impact majeur pour deux raisons principales : i) il montre que le consortium de 7 bactéries est un bon candidat pour la bactériothérapie afin de raccourcir la période de dominance des entérocoques chez les individus à risque, limitant ainsi le risque d'infection, et ii) il démontre un mécanisme indirect impliquant le microbiote initial et la modulation du microbiote au cours de la récupération après traitement antibiotique. L’effet du Mix7 sur l’accélération de la restauration globale des fonctions du microbiote pourrait contribuer à la récupération des fonctions du microbiote dans le contexte d'autres pathologies liées à un déséquilibre du microbiote. -> Contact : lionel.rigottier-gois@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 12:18 PM

|

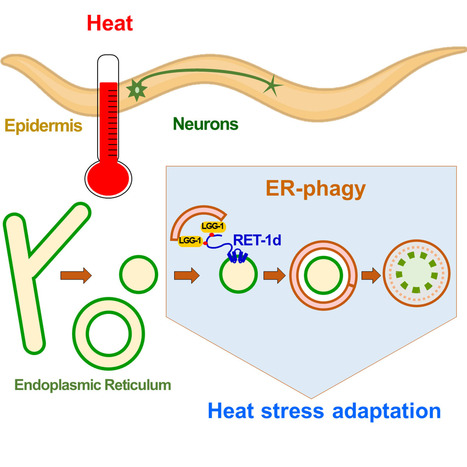

Dans une étude publiée dans Current Biology, l’équipe Autophagie, Stress et Développement (I2BC, CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) montre qu’un stress thermique aigu induit dans les neurones et l'épiderme de C. elegans une autophagie sélective du réticulum endoplasmique (RE). Les chercheurs ont identifié un nouveau mécanisme cellulaire qui participe à l'adaptation du nématode à un stress thermique. La dégradation sélective du RE par autophagie, appelée RE-phagie, favorise le rétablissement de l'homéostasie du RE après un stress. En fonction du stress du RE, différents types de RE-phagie impliquent divers récepteurs sélectifs de l'autophagie. Cette étude dirigée par Renaud Legouis et Christophe Lefebvre décrit une macro-RE-phagie induite par la fragmentation du RE tubulaire en réponse à un stress thermique aigu. L’équipe a identifié un nouveau récepteur de la RE-phagie codé par l'isoforme longue du réticulon RET-1d. RET-1d est principalement exprimée dans le système nerveux et l'épiderme et colocalise avec la protéine d'autophagie « ubiquitine-like » LGG-1/GABARAP pendant l'autophagie induite par le stress thermique. Deux motifs LIR (LC3-interacting region) dans la longue région intrinsèquement désordonnée de RET-1d médient son interaction avec la protéine LGG-1. La déplétion spécifique de l'isoforme RET-1d, ou les mutations des motifs LIR, entraînent une autophagie défectueuse et une diminution de la capacité des animaux à s'adapter au stress thermique. Ces données révèlent un mécanisme de RE-phagie dépendant de RET-1d et LGG-1 qui a lieu dans les neurones et l'épiderme et qui participe à l'adaptation de C. elegans au stress thermique. -> Contact : renaud.legouis@i2bc.paris-saclay.fr / christophe.lefebvre@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 3:32 PM

|

Un modèle de moelle osseuse humanisée pour améliorer les connaissances sur le développement sanguin humain normal et pathologique

L’étude du développement sanguin humain in-vivo est possible grâce à des modèles de souris immunodéficientes (ID). Cependant, malgré la proximité génétique entre l’homme et la souris, la différenciation hématopoïétique humaine dans ces modèles est biaisée, produisant une hématopoïèse peu représentative de la physiologie humaine. Une étude menée par Laurent Renou dans l’équipe de Françoise Pflumio au sein de l’UMR Stabilité Génétique, Cellules souches et Radiations - SGCSR/iRCM (UMR 1274 UParis/UPSaclay/INSERM/CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses), en collaboration avec des équipes de l’Institut Cochin, Curie-Paris, des équipes cliniques de l’hôpital Béclère, St Louis, et publiée dans HemaSphere, propose un modèle de tissu osseux humanisé, appelé "osselet", qui est généré après implantation et différenciation de cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines sur le dos de souris ID. Les chercheurs de l’UMR 1274 montrent que l’osselet reproduit la structure osseuse humaine, incluant des vaisseaux sanguins, niches hématopoïétiques et matrice osseuse. Dans l’osselet, ils observent une normalisation du développement sanguin humain avec une meilleure représentation de la diversité cellulaire et un maintien accru des cellules souches après injection de cellules souches/progénitrices humaines, reproduisant les étapes de la transplantation de moelle osseuse. Ils démontrent également que les cellules à l’origine de l’osselet peuvent être réisolées et régénérer un osselet fonctionnel. Ce modèle de niche osseuse humanisée représente un outil standardisé pour étudier l’hématopoïèse humaine de façon plus physiologique et permet actuellement des recherches sur les interactions entre les cellules hématopoïétique pathologiques, les leucémies, et leur microenvironnement osseux. Ce travail ouvre aussi d’autres champs d’études touchant les os humains, notamment l’analyse des mécanismes impliqués dans des processus métastatiques de tumeurs solides. -> Contact : francoise.pflumio@cea.fr / laurent.renou@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 3:54 PM

|

Les perturbations du rythme circadien liées à l'exposition à la lumière artificielle nocturne (LAN) sont suspectées d’entraîner un risque accru de cancer du sein. Dans une étude publiée dans Environmental Health Perspectives, des chercheurs du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont étudié l’association entre le cancer du sein et l’exposition à la LAN provenant de l’éclairage urbain. L’étude comportait 5222 cas de cancer du sein diagnostiqués entre 1990 et 2011 et 5222 témoins appariés sur l’âge issus de la cohorte E3N-Générations, une vaste cohorte de 100 000 femmes. Le niveau d’éclairage nocturne autour du domicile des femmes a été évalué à partir d'images satellite issues du programme américain DMSP-OLS. Dans les analyses multivariées ajustées sur les facteurs de risque hormonaux du cancer du sein, l’exposition aux polluants atmosphériques (dioxyde d’azote et particules fines PM2.5) ainsi que sur la proximité d’espaces verts mesurée par un indice de végétalisation (NDVI), une association statistiquement significative persistait entre le risque de cancer du sein et l’exposition à la LAN (augmentation du risque de 11% par interquartile d’exposition). Les associations observées confortent l’hypothèse d’un lien entre pollution lumineuse nocturne et cancer du sein. De nouvelles études devront prendre en compte l’ensemble des sources d’exposition à la LAN intérieures et extérieures, et caractériser au sein du spectre lumineux le rôle de la lumière bleue dont l’impact sur le risque de cancer pourrait être prépondérant en raison de ses effets marqués sur la suppression du pic nocturne de mélatonine et les perturbations du rythme circadien. Légende photo : Photo satellite de pollution lumineuse. -> Contact : pascal.guenel@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 4:15 PM

|

L'identification de composés chimiques régulant la croissance des plantes dans un contexte génétique peut considérablement enrichir notre compréhension des mécanismes biologiques. Dans une étude publiée dans iScience, les équipes MeioMe et Min de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (UPSaclay/INRAE/AgroParisTech, Versailles) ont mis au point une méthode de criblage chimique phénotypique à haut débit chez les plantes, afin de comparer deux génotypes et d'identifier de petites molécules induisant des phénotypes spécifiques au génotype. Les auteurs ont utilisé Arabidopsis thaliana de type sauvage et mus81, un mutant de réparation de l'ADN, et ont criblé des médicaments brevetés de la librairie Prestwick pour identifier sélectivement les molécules affectant la croissance de mutant mus81. L'équipe a développé deux programmes complémentaires de segmentation et de classification d'images, basés sur des réseaux de neurones convolutifs (CNN), pour quantifier la croissance des plantules d'Arabidopsis. En utilisant ces approches sophistiquées, ils ont détecté qu'environ 10% des molécules de Prestwick provoquent une croissance altérée dans les deux génotypes, suggérant leurs effets toxiques sur la croissance des plantes. Ils ont identifié trois molécules de Prestwick affectant spécifiquement le mutant mus81. Dans l'ensemble, les chercheurs ont développé une méthodologie simple, précise et adaptable pour effectuer un criblage à haut débit des bibliothèques chimiques de manière efficace, accélérant ainsi la découverte de régulateurs chimiques spécifiques au génotype de la croissance des plantes. -> Contact : rajeev.kumar@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 20, 4:44 PM

|

La moisissure utilisée dans le monde entier pour la fabrication du fromage bleu, Penicillium roqueforti, a été domestiquée, c’est-à-dire qu’il y a eu une évolution vers des caractères bénéfiques pour l’affinage du fromage, résultant d’une sélection sous pression humaine. Deux populations différentes avaient été identifiées dans des études précédentes, une présente principalement dans les fromages d’AOP Roquefort, et l’autre dans les autres fromages bleus. Ces deux populations domestiquées de P. roqueforti présentent chacune une faible diversité génétique, mais sont génétiquement très différentes. Cette faible diversité pose des problèmes pour garder une bonne viabilité des souches et pour générer de nouvelles variétés. D’ailleurs, ces populations montrent une baisse de fertilité par rapport aux populations de la même espèce trouvées dans d’autres environnements naturels, comme les aliments moisis. Dans une étude récemment publiée dans PLOS Genetics, réalisée en collaboration avec des équipes du Laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), de l’Université de Brest, de l’INRAe, et le Laboratoire Interprofessionnel de Production d’Aurillac, les auteurs ont réalisé des croisements entre ces populations pour régénérer de la diversité génétique et de la diversité dans les caractères importants pour l’affinage des fromages. Comme attendu, les descendances présentaient une grande variation pour de multiples caractères impliqués dans la fabrication du fromage, notamment les caractères impliqués dans l'aspect, la saveur ou la sécurité alimentaire, tels que la couleur, la lipolyse, la protéolyse ou encore la production de toxines. Les chercheurs ont détecté des déterminants génétiques pour la plupart de ces caractères, ce qui ouvre la voie à la création de nouvelles variétés. Ils ont identifié plusieurs régions génomiques qui ont un impact sur plusieurs caractères à la fois, comme c'est souvent le cas chez les organismes domestiqués. Ces résultats contribuent à notre compréhension des mécanismes génétiques impliqués dans l'adaptation rapide à de nouveaux environnements. De plus, les chercheurs ont généré une nouvelle diversité dans la moisissure bleue utilisée pour affiner les fromages, ce qui pourra permettre une amélioration variétale, la fabrication de nouveaux types de fromages, et permet de lutter contre la perte de diversité dans les populations de moisissures affinant les fromages. Légende Figure : Croisements entre populations distantes génétiquement de la moisissure bleue affinant les fromages bleus ; mesure des caractères chez les descendants (couleur, capacité à dégrader les gras et les sucres du lait, production de toxines, …) ; analyse de la distribution des caractères ; analyse conjointe des caractères et des données génomiques pour identifier les déterminants génétiques des caractères. -> Contact : tatiana.giraud@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 23, 4:54 PM

|

Dans un travail publié dans International Journal of Pharmaceutics , les équipes de la pharmacie de Gustave Roussy, de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay) et de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay - ISMO (CNRS/UPSaclay, Orsay) ont proposé le développement d’une nouvelle forme galénique de sulfamethoxazol et Trimethoprime pour répondre aux problèmes de non adhérence au traitement. Ce travail combine des approches galéniques et analytique pour caractériser le développement de ce « printlet ». Ce travail est particulièrement intéressant car les « encres pharmaceutiques » sont imprimables sur demande pendant plus de 6 mois permettant leur utilisation en pratique courante. Une fois le développement réalisé, ces encres et printlet sont utilisés en pratique courante depuis 6 mois au sein de Gustave Roussy avec une meilleure adhérence au traitement des enfants sous traitement contrairement aux formes précédemment commercialisée. Ce travail combine les approches galéniques et analytique dans un but de répondre à un besoin clinique quotidien. -> Contact : maxime.annereau@gustaveroussy.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...