Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 12, 1:56 PM

|

Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 11 octobre 2025 (UICN) – Près de 100 espèces supplémentaires d’abeilles sauvages en Europe ont été classées comme menacées dans une nouvelle évaluation de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™, plus de 20% des espèces dans des groupes tels que les bourdons et les abeilles cellophanes étant désormais menacées d’extinction. De nouvelles évaluations de la Liste rouge de l’UICN révèlent également que le nombre d’espèces de papillons européennes menacées a fortement augmenté de 76% au cours de la dernière décennie. Communiqué de presse 11 Oct, 2025 "... « Cette nouvelle évaluation montre que l’état de conservation des abeilles sauvages, des papillons et autres pollinisateurs européens est désastreux. Ces espèces sont les fondements de nos systèmes alimentaires, de nos écosystèmes et de nos sociétés. Une action urgente et collective est nécessaire pour faire face à cette menace. "... On estime que 10% des abeilles sauvages en Europe (au moins 172 des 1 928 espèces évaluées) sont menacées d’extinction. Cela se compare à 77 espèces menacées en 2014. À l’époque, 57% des espèces d’abeilles sauvages étaient classées dans la catégorie Données insuffisantes, un pourcentage qui a été réduit à 14% dans cette nouvelle évaluation, ce qui en fait l’évaluation la plus complète de la situation des abeilles sauvages européennes à ce jour. Quinze espèces de bourdons, connues pour leur rôle dans la pollinisation de légumineuses comme les pois, les haricots, les arachides et le trèfle, ainsi que 14 espèces d’abeilles cellophanes, qui aident à polliniser les plantes de la famille des marguerites et des arbres comme les érables rouges et les saules, sont désormais considérées comme menacées. L’espèce d’abeille minière Simpanurgus phyllopodus, la seule espèce de ce genre en Europe et unique sur le continent, est désormais considérée comme En danger critique d’extinction. Les nouvelles évaluations de la Liste rouge indiquent que 15% des papillons sont menacés d’extinction en Europe (65 des 442 espèces évaluées), contre 37 espèces en 2010. Plus de 40% des papillons uniques à la région européenne et présents nulle part ailleurs dans le monde sont désormais menacés ou sur le point de l’être. Une espèce, la piéride du chou de Madère (Pieris wollastoni), qui était limitée à l’île portugaise de Madère, est aujourd’hui officiellement considérée comme Éteinte." (...)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 12, 6:39 AM

|

Même avec moins d’êtres humains, la faune sauvage dispose de moins d’espace et de moins de niches écologiques où s’installer. Publié: 5 novembre 2025, 09:21 EST Peter Matanle, Kei Uchida et Masayoshi K. Hiraiwa "... Depuis 2003, des centaines de citoyens japonais collectent des données sur la biodiversité pour le projet gouvernemental Monitoring Sites 1 000. Nous avons utilisé 1,5 million d’observations d’espèces enregistrées provenant de 158 sites. Ces zones étaient boisées, agricoles et périurbaines. Nous avons comparé ces observations aux changements observés au niveau de la population locale, de l’utilisation des sols et de la température de surface sur des périodes de cinq à vingt ans. Ces paysages ont connu le plus fort déclin démographique depuis les années 1990. En raison de la taille de notre base de données, du choix des sites et du positionnement du Japon en tant que fer de lance du dépeuplement en Asie du Nord-Est, il s’agit de l’une des plus grandes études de ce type. Notre étude, publiée dans la revue Nature Sustainability, a tâché d’analyser les populations d’oiseaux, les papillons, les lucioles, les grenouilles et 2 922 plantes indigènes et non indigènes sur ces mêmes sites. Le constat est sans appel : la biodiversité a continué de diminuer dans la plupart des zones que nous avons étudiées, indépendamment de l’augmentation ou de la diminution de la population. Ce n’est que là où la population est restée stable que la biodiversité était la plus stable. Cependant, la population de ces zones vieillit et va bientôt décliner, ce qui les alignera sur les zones qui connaissent déjà une perte de biodiversité." (...) image : Relationships between biodiversity change and human population change at the study sites

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 10, 1:24 PM

|

Vidéo - Une équipe de scientifiques a découvert dans cette grotte connue sous le nom de « Sulfur Cave », une toile occupée par plus de 111 000 araignées. Par Service vidéo du Monde (avec Reuters) Publié le 08 novembre 2025 à 13h33, modifié le 08 novembre 2025 à 14h10 "C’est la toile la plus grande jamais observée et elle est occupée par 111 000 araignées. D’après les scientifiques, la popularité de cette grotte auprès des araignées s’explique par la forte présente de moucherons offrant une source de nourriture abondante aux arachnides."

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 9, 12:22 PM

|

Habituation leads to short but not long term memory formation in mosquito larvae Journal of Insect Physiology

Martin Dessart, Claudio R. Lazzari, Fernando J. Guerrieri Available online 20 May 2024 ------ ndé traduction Points clés -

L’habituation à un stimulus visuel a été utilisée pour étudier la mémoire chez les larves de moustiques. -

Différents intervalles entre les essais ont été appliqués pour évaluer la persisttance de la mémoire. -

Aucun effet n’a été observé au-delà de deux heures après l’entraînement. -

Aucune mémoire à long terme n’a pu être constatée. Résumé Chez les animaux, la mémoire permet de se souvenir de lieux importants et d’économiser de l’énergie en ne réagissant pas à des stimuli sans importance. Cependant, la formation et le maintien de la mémoire sont coûteux sur le plan métabolique, ce qui justifie l’étude des mécanismes sous-jacents aux différents types de mémoire et de leur valeur adaptative. Dans cette étude, nous avons examiné la persistance de la mémoire chez les larves du moustique Aedes aegypti, après habituation à un stimulus visuel. Nous avons utilisé un système de suivi automatisé pour quantifier la réponse des larves au passage d’une ombre, simulant l’approche d’un prédateur. Tout d’abord, nous avons comparé différents temps de rétention, de 4 minutes à 24 heures, et constaté que les larves ne montraient des capacités de mémoire que moins de trois heures après l’entraînement. Ensuite, nous avons étudié le rôle des intervalles entre les essais dans la formation de la mémoire. Contrairement à d’autres invertébrés aquatiques, les larves de moustiques n’ont montré aucune mémoire à long terme même avec de longs intervalles inter-essais (c’est-à-dire 5 min et 10 min). Nos résultats sont discutés en lien avec les contraintes écologiques. Introduction Retenir une information, ou mémoire, est une capacité cognitive adaptative essentielle chez les animaux (Menzel, 1999). La valeur adaptative de la mémoire est liée à la capacité de prendre des décisions rapides et précises lorsqu’un individu est confronté à une situation similaire à une expérience passée (Menzel et Benjamin, 2013). La mémoire permet aux animaux d’éviter des situations dangereuses, de se souvenir de lieux importants ou d’informations spécifiques, et d’éviter une dépense d’énergie en ne réagissant pas à des stimuli non pertinents ; en d’autres termes, elle contribue à la fitness globale (Couto et al., 2023). Cependant, la formation et le maintien de la mémoire ont un coût (Niven et Laughlin, 2008). Comme le cerveau est métaboliquement coûteux, les ressources mobilisées pour encoder, consolider et accéder à l’information représentent des dépenses importantes (Kandel, 2001). Différents types de mémoire coexistent, définis par leur durée et les processus physiologiques impliqués dans leur développement. Selon le contexte, ces mémoires peuvent s’avérer adaptatives ou non. Par exemple, dans des environnements stables, où la probabilité de rencontrer à nouveau la même situation est élevée, il peut être avantageux d’investir dans une mémoire à long terme. En revanche, dans un environnement changeant, la mémoire à court terme peut être privilégiée (Pull et al., 2022). Les propriétés et les mécanismes physiologiques associés aux différents types de mémoire ont été largement étudiés chez les invertébrés, notamment chez la mouche Drosophila melanogaster (Tully et al., 1994) et l’abeille Apis mellifera (Menzel, 2001a). De plus, l’habituation à des stimuli visuels et la mémoire ont été bien caractérisées chez le crabe de vase Neohelice granulata (Tomsic et Silva, 2023). Ces travaux ont montré l’importance de la durée de la mémoire au regard de l’écologie d’une espèce. Dans une étude de Tomsic et al. (1993), les auteurs ont comparé l’habituation de deux crabes semi-terrestres apparentés occupant des habitats différents, Neohelice granulata et Pachygrapsus marmoratus. En analysant l’influence de différents paramètres (par ex. taille de l’individu, nombre d’essais) sur les performances d’habituation visuelle, ils ont montré que l’habituation dépend de l’espèce et que les signaux contextuels sont mémorisés différemment. Ils ont conclu que l’écologie joue un rôle majeur dans l’origine de ces différences. En effet, Neohelice granulata vit dans des terriers creusés près du substrat vaseux et entourés de congénères et de végétation halophyte. À l’inverse, Pachygrapsus marmoratus vit sur des rochers proches de la mer et dépourvus de végétation. Ainsi, le passage d’une ombre au-dessus de Neohelice est plus ambigu (par exemple, mouvement de l’herbe) et induit une habituation plus forte et plus durable, tandis que chez Pachygrapsus, la probabilité qu’il s’agisse d’un véritable prédateur volant est plus élevée dans leur environnement pauvre en objets mobiles au-dessus d’eux, ce qui conduit à une habituation plus faible (Tomsic et al., 1993). Un paramètre clé pour l’habituation et la trace mnésique qu’elle peut générer est l’intervalle entre les essais (inter-trial interval) (Giurfa et al., 2009). Des intervalles courts (de quelques secondes à quelques minutes) favorisent plutôt la mémoire à court terme, qui repose sur une facilitation neuronale (augmentation de la force synaptique) et des modifications réversibles (Hemmi et Tomsic, 2012), mais ne permettent pas une rétention prolongée. À l’inverse, de longs intervalles favorisent la formation d’une mémoire à long terme, impliquant l’activation de gènes spécifiques, la synthèse de nouvelles protéines et des modifications structurales dans les circuits neuronaux (Tomsic et al., 1996 ; revue dans Margulies et al., 2005 chez Drosophila). Entre les deux, des intervalles intermédiaires permettent l’établissement d’une mémoire intermédiaire, reposant sur une consolidation synaptique via l’activation de kinases spécifiques (par ex., la protéine kinase dépendante de l’AMPc, PKA) et l’expression génique précoce (Tomsic et Romano, 2013). Dans ce travail, nous avons étudié la capacité de développement de la mémoire après apprentissage chez un insecte aquatique, la larve de moustique (Aedes aegypti). Les larves de moustiques passent la majorité de leur temps en surface de l’eau. Lorsqu’un stimulus est perçu comme dangereux, elles plongent (Clements, 1999). Si le stimulus se révèle inoffensif après répétition, les larves cessent de réagir : c’est l’habituation, une forme d’apprentissage non associatif pouvant générer une trace mnésique (Baglan et al., 2017 ; Dessart et al., 2023). Bien que la cognition chez les moustiques adultes ait été largement étudiée, il s’agit de la première étude portant sur la mémoire chez les larves. Dans les écosystèmes d’eau douce, les larves de moustiques font partie du neuston (organismes vivant à la surface). Elles sont soumises à des prédateurs aquatiques et aériens imprévisibles, tels que les larves de libellules ou les punaises d’eau (Vinogradov et al., 2022). Dans un tel environnement, une ombre passant plusieurs fois en peu de temps a de fortes chances d’être produite par le même objet, tandis qu’une ombre apparaissant des heures plus tard peut être due à une autre source. Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que les larves cessent de réagir à court terme, mais réinitialisent leur réactivité à long terme — autrement dit, ne pas mémoriser pourrait être la stratégie la plus adaptative. ------ Précédemment - A Mosquito Brain Like a Sieve: Evaluating the Memory Persistence in Mosquito Larvae by MARTIN DESSART, Claudio R. Lazzari, Fernando Guerrieri, :: SSRN, 08.12.2023 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm

------ En relation Evaluation des écosystèmes aquatiques par l’observation du comportement de larves d’insectes - COMPORTATE, 2020-2023 – RTR MiDi https://rtrmidi.univ-tours.fr/projetsderecherche/comportate-2020-2023/

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 8, 11:29 AM

|

Quatre spécimens de ce petit crustacé inconnu ont été remontés depuis l'une des zones océaniques les plus profondes du monde. Leurs analyses… Théa Doulcet – 6 novembre 2025 à 12h00 "Ce sont quatre spécimens qui ont été collectés à près de 8 000 mètres de profondeur, soit presque autant que la hauteur du mont Everest. Les scientifiques ont baptisé le crustacé Dulcibella camanchaca, en référence au mot désignant les ténèbres dans les langues des peuples andins. Sa carapace blanche lui confère une apparence fantomatique, rappelant le terrifiant facehugger du film Alien. Vivant à 7 000 mètres, dans la zone aphotique (zone de la mer tellement obscure et profonde que la photosynthèse n'y est plus possible), cette nouvelle espèce décrite dans la revue Systematics and Biodiversity relayée par le média Popular Mechanics a élu domicile dans la fosse d'Atacama, ou fosse du Pérou-Chili." (...) Image : Post-preservation photo of Dulcibella camanchaca gen. nov. sp. nov. Holotype female (MNHNCL AMP-15974). ------ via New Predator Emerges From the Deepest, Darkest Part of the Ocean, 03.11.2025 https://www.popularmechanics.com/science/animals/a69235688/deep-ocean-atacama-trench-crustacean-predator/

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 6, 1:06 PM

|

Une étude du WSL révèle que les scolytes, loin d'être des nuisibles, favorisent la biodiversité forestière. Ces coléoptères produisent du bois mort, essentiel pour de nombreuses espèces, notamment les pics. ATS Agence télégraphique suisse "L'étude menée par le WSL sur l'importance des scolytes pour la biodiversité dans les forêts a la particularité d'avoir été menée sur une longue durée. Près de 30 ans de données de surveillance ont été analysées et interprétées. « Ces données nous aident à répondre à des questions en matière d'écologie auxquelles nous ne pourrions pas répondre avec des études à court terme d'un ou deux ans », estime Marco Basile, experte en ornithologie au WSL, cité dans le communiqué. L'étude du WSL, qui a bénéficié de l'aide de la Station ornithologique suisse de Sempach, a fait l'objet d'un article dans la revue spécialisée Journal of Animal Ecology." ------ ndé l'étude Image : Concept of the spruce–bark beetle–woodpeckers interaction network.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 4, 1:20 PM

|

Une larve de moustique de 99 millions d’années, découverte dans l’ambre de Birmanie, montre que la morphologie de ces insectes a peu changé depuis le Crétacé, selon une étude de l’université LMU de Munich. Publié le 04.11.2025 à 16h08 Mosquitoes (Diptera: Culicidae) have been hypothesized to have originated during the Jurassic Period, about 201–145 million years ago, primarily based on fossil evidence from their sister group, Chaoboridae (phantom midges). However, direct evidence for such an early origin of Culicidae is currently absent. The oldest known mosquito fossils, all adults and recovered from Cretaceous amber deposits about 99 million years ago, display morphologies that differ substantially from modern forms and are regarded as representatives of an extinct lineage, Burmaculicinae. Here we report the discovery of a fossil that represents both the first mosquito larva preserved in amber and the first immature mosquito from the Mesozoic Era, named as a new genus and species Cretosabethes primaevus Amaral & Borkent gen. et sp. n. The specimen exhibits typical mosquito larval morphology and can be confidently identified as an ingroup of Sabethini, a lineage with numerous extant representatives. This finding provides strong support for the Jurassic origin of Culicidae and suggests that the larval morphology of mosquitoes has remained relatively conserved for at least the past 99 million years. Image : Graphical abstract

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 2, 11:14 AM

|

Among the highly diverse parasitoid fly family Tachinidae, the Phasiinae flies are the least speciose subfamily, with around 620 species. Despite their small number of species, phasiines are know ------ via Noticing nature helps us connect with each other | October Newsletter, iNaturalist, 31.10.2025 Première observation de ce genre de mouche au Brésil Cette incroyable mouche (Hermya anhamberu) est une espèce nouvellement décrite ! L'entomologiste Rodrigo Dios a rédigé la description scientifique à partir de spécimens collectés au Paraguay. Quelques semaines après la publication, le biologiste Bruno Henrique Aranda a partagé une observation iNaturalist de l'espèce au Brésil, la première observation dans ce pays. Rodrigo explique : « Ce genre n'était auparavant connu qu'en Asie et en Afrique, et ces mouches sont assez distinctes pour passer inaperçues. Lorsque j'ai trouvé les trois spécimens du Paraguay au Smithsonian Natural History Museum, ce fut déjà une grande surprise. Puis, quelques jours seulement après la publication de la description, cette observation est apparue de nulle part (l'article a été publié le 23 septembre et Bruno l'a photographiée le 20 octobre). Il s'agit également de la première observation de ce genre au Brésil, ce qui est intéressant car cela élargit l'aire de répartition de cette espèce magnifique et insaisissable. » Image : Hermya anhamberu de Parque do Estado, São Paulo - SP, Brasil le 20 Oct 2025 à 12:41 par Bruno Henrique Aranda. @rodrigodios · iNaturalist https://www.inaturalist.org/observations/322066672

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 30, 2:22 PM

|

Insect cell expression system: advances in applications, engineering strategies, and bioprocess development Nongyu Huang, Yuquan Wei & Jiong Li

Journal of Biological Engineering Published: 06 October 2025 ------ ndé traduction À mesure que la technologie et les directives réglementaires continuent de s'améliorer, le système d'expression des cellules d'insectes suscite un intérêt croissant en tant que support prometteur et polyvalent pour la production de produits biopharmaceutiques. Cette étude offre un aperçu complet des avancées récentes dans ce domaine, en mettant l'accent sur leurs applications dans les vaccins humains et vétérinaires, les protéines thérapeutiques et les protéines à structure complexe pour la recherche biomédicale. Une attention particulière est accordée aux stratégies émergentes telles que les systèmes d'expression larvaire, les technologies d'affichage d'antigènes à médiation par baculovirus et le développement de vecteurs de thérapie génique. Malgré leur utilité croissante, les systèmes de cellules d'insectes sont confrontés à des barrières techniques critiques qui limitent leur évolutivité, leur productivité et leur conformité réglementaire. Nous discutons des innovations récentes visant à relever ces défis, notamment les améliorations apportées à la dynamique d'infection par les baculovirus, l'ingénierie génomique et l'optimisation des bioprocédés en amont et en aval. En synthétisant les connaissances actuelles et les tendances technologiques, cette revue esquisse les orientations futures pour libérer tout le potentiel des systèmes de cellules d'insectes dans la biofabrication de nouvelle génération. Traduit d'après DeepL.com (version gratuite) image : The insect cell expression system production workflow and corresponding challenges are summarized as follows.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 28, 2:40 PM

|

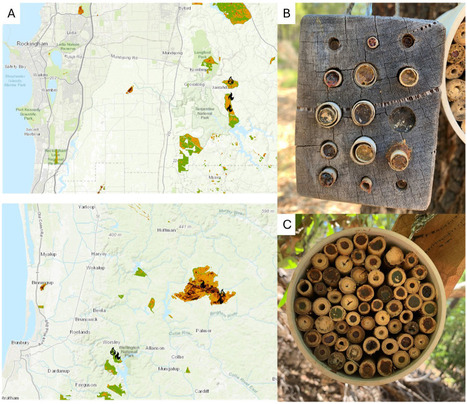

Bee hotels can play an essential role in helping native bee populations recover from wildfires, new research has found. Bee Hotels Can Help Native Pollinators Recover in the Wake of Climate-Fueled Wildfires: Study ------ ndé traduction Mme« Alors que la régénération de la flore après les feux de brousse a fait l'objet d'une grande attention, pratiquement aucun moyen n'a été consacré à la régénération des pollinisateurs de la flore, qui sont pourtant essentiels à la restauration des plantes à fleurs et à la durabilité des populations végétales », a déclaré Mme Prendergast dans un communiqué de presse de l'UniSQ. « Les abeilles indigènes sont souvent les principaux pollinisateurs des fleurs sauvages, il est donc crucial de trouver un moyen pratique de soutenir leur recolonisation et leur rétablissement après les feux de brousse. » L'étude démontre que les hôtels à abeilles ont la capacité de favoriser l'établissement et la recolonisation des populations d'abeilles nichant dans des cavités à la suite d'incendies de forêt. Prendergast et son père Stephen ont construit 1 000 hôtels à abeilles, dont la moitié à partir de blocs de bois percés de trous de nidification, et l'autre moitié à partir de tuyaux en PVC et de bambou. L'équipe Prendergast a installé les hôtels à abeilles sur cinq sites dans les forêts de Jarrah en Australie occidentale, l'une des nombreuses régions dévastées pendant la saison des feux de brousse 2019-2020. « Les feux de brousse sont de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique anthropique et constituent une menace pour les communautés de plantes et de pollinisateurs. Une grande partie du territoire australien est sujette aux incendies, et bien que le feu fasse partie de certains types d'habitats, l'ampleur et la nature des incendies récents sont sans précédent », ont écrit les auteurs de l'étude. Les Prendergast ont mené des enquêtes pendant sept mois afin de surveiller l'activité des abeilles indigènes, ainsi que celle des abeilles mellifères, leurs principales concurrentes, sur les plantes à fleurs situées à proximité des hôtels à abeilles et sur trois sites témoins touchés par les incendies et dépourvus d'hôtels. « Les efforts de rétablissement ont été couronnés de succès : tous les hôtels à abeilles ont été utilisés, les abeilles indigènes occupant plus de 800 nids au total », a déclaré M. Prendergast. « Nous avons également enregistré une activité nettement plus importante des abeilles sur les sites des hôtels par rapport aux sites témoins. Cela prouve clairement que des hôtels à abeilles bien conçus peuvent favoriser la recolonisation naturelle et accélérer le rétablissement des populations. » Les chercheurs ont observé que moins d'abeilles indigènes « s'enregistraient » dans les hôtels à abeilles ou butinaient dans les zones où l'activité des abeilles mellifères était plus importante. « Cela n'est pas surprenant, car les abeilles mellifères peuvent supplanter les abeilles sauvages dans la course aux ressources essentielles telles que le nectar et le pollen, en particulier dans les zones post-incendie où la nourriture est rare », a expliqué M. Prendergast. « Nous recommandons d'exclure l'apiculture des zones touchées par les incendies afin de donner aux abeilles indigènes une chance de recoloniser et de persister dans les environnements post-incendie. » Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Image : Map (A) showing locations of bee hotels installed in Western Australia (infilled fire symbol) and control areas (outlined fire symbol) in Western Australia. Map shows areas burned by bushfires in 2019/2020, with fire severity from lowest (green) to highest (maroon). Fire map from The Australian Google Earth Engine Burnt Area Map (AUS GEEBAM): a rapid, national approach to fire severity mapping. Fire severity is defined as a metric of the loss or change in organic matter caused by fire using a vegetation index (Relativised Normalised Burnt Ratio, RNBR) that is calculated for burnt areas and adjacent unburnt areas, before and after the fire season. The result is a map of four fire severity classes that represent how severely vegetation was burned during the 2019/2020 fires. Top map shows the Jarrahdale sites; bottom map shows the Harris River and Wellington State Forest sites. Bee hotels installed in pairs at each site included wooden (B) and bamboo (C) types. Occupancy is “capped” in nests.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 28, 9:04 AM

|

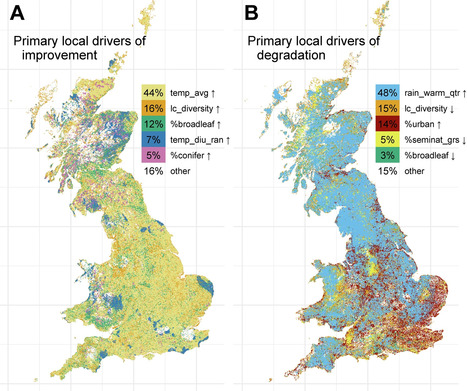

Britain’s insect populations are not collapsing as previously believed, according to a study published in Nature Communications. However, it’s not all good news. While some species hold steady, many suffer due to climate change and urban development. It’s not all bad news for insects in the UK, but some populations are suffering Alex Reis - 22.09.2025 ------ ndé traduction Selon une étude publiée dans Nature Communications, les populations d'insectes britanniques ne sont pas en train de s'effondrer comme on le croyait auparavant. Cependant, tout n'est pas rose pour autant. Si certaines espèces restent stables, beaucoup souffrent du changement climatique et du développement urbain. L'équipe nationale d'étude des insectes de Rothamsted a analysé 30 années de données couvrant plus de 1 200 espèces de papillons de jour, papillons de nuit, libellules, sauterelles, coléoptères, abeilles, guêpes et syrphes. À l'aide de modèles avancés d'apprentissage automatique, les chercheurs ont suivi l'évolution des habitats des insectes à travers la Grande-Bretagne au fil des ans et ont identifié les principaux facteurs environnementaux à l'origine de ces changements. Contrairement aux craintes généralisées d'un effondrement global, les auteurs n'ont constaté aucun déclin global de la population d'insectes depuis 1990. Cependant, malgré ce chiffre général, les résultats ont révélé de profonds changements locaux dans la composition des communautés d'insectes. Le développement urbain et agricole est apparu comme l'un des principaux facteurs du déclin de certaines espèces. Les insectes ayant des besoins spécifiques en matière d'habitat sont particulièrement vulnérables à la perte de diversité, tandis que les espèces qui peuvent se reproduire plusieurs fois par an s'adaptent mieux au réchauffement climatique. « Les résultats suggèrent que si la Grande-Bretagne ne connaît pas un effondrement total du nombre d'insectes, elle subit néanmoins un remaniement écologique plus subtil mais non moins important », a déclaré le Dr Yoann Bourhis, modélisateur de population à Rothamsted, qui a dirigé l'étude. Cela pourrait avoir des répercussions sur la pollinisation, la lutte contre les parasites et la biodiversité en général. » Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Image : Maps of the primary local drivers of insect occupancy changes

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 26, 12:22 PM

|

Mauvaise nouvelle pour le département d'Eure-et-Loir, qui était jusqu’à présent le seul de la région Centre-Val de Loire à avoir échappé au moustique tigre. L’insecte est désormais bien établi dans deux communes euréliennes. Par Estelle Rosset Publié le 21 octobre 2025 à 06h05 "Son arrivée a été observée à la fin de l’été 2025, dans le département d'Eure-et-Loir. D’abord à Chartres, en août, puis à Champhol, en septembre, confirme l’Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire. Ces deux communes sont désormais déclarées colonisées par le moustique tigre. Des pièges sont posés dans l’ensemble du département et l’ARS les relève régulièrement avec l’aide d’un laboratoire, ce qui permet de connaître son expansion. La présence d’œufs de moustique tigre a été observée à plusieurs reprises, dans des pièges des deux communes. Une enquête entomologique a ensuite été réalisée, pour s’assurer que le moustique était bien installé." Image : Une enquête entomologique a ensuite été réalisée, pour s’assurer que le moustique était bien installé. ------ ndé illustration Un moustique-tigre asiatique (« Aedes albopictus »), le 18 août 2025. MARTIN LELIEVRE / AFP L’implantation du moustique-tigre s’étend à de nouvelles régions françaises, bouleversant la carte des maladies vectorielles et posant de nouveaux défis sanitaires.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 23, 12:12 PM

|

C'est Björn Hjaltason, un local féru d'insectes, qui a partagé sa trouvaille sur le groupe Facebook «Insectes en Islande»: «Mesdames et messieurs, pour la première fois en Islande… UN MOUSTIQUE!», s'enthousiasmait-il. Les trois spécimens qu'il avait trouvés et capturés ont ensuite été confiés à l'Institut des sciences naturelles d'Islande. Théa Doulcet – 23 octobre 2025 à 14h00

"Là, l'entomologiste Matthías Alfreðsson a confirmé qu'il s'agissait bien de moustiques, appartenant à l'espèce Culiseta annulata, une variété commune dans le nord de l'Europe. Selon le spécialiste, les insectes ont pu survivre quelques jours en Islande, une première. Jusqu'ici, les seuls moustiques repérés en Islande provenaient d'avions étrangers, mais aucun n'avait jamais survécu à l'environnement hostile de l'île.

Le réchauffement climatique, toujours lui En cause: le réchauffement climatique. L'Islande connaît depuis plusieurs décennies une hausse des températures environ trois fois plus rapide que la moyenne mondiale. D'après les données du service météorologique national, la température moyenne y a augmenté de près de deux degrés Fahrenheit en vingt ans. Changement des cycles de gel et de dégel, intensification de l'activité volcanique, recul –voire disparition– des glaciers, diminution des épisodes de froid extrême et allongement des périodes d'été: autant de conséquences directes du dérèglement climatique qui favorisent directement la reproduction des moustiques." (...)

------ ndé illustration

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

Today, 12:13 PM

|

"In a first-of-its-kind study, scientists found that bumblebees can tell the difference between short and long light flashes, much like recognizing Morse code. The insects learned which signal led to a sweet reward, demonstrating an unexpected sense of timing." ------ traduction Discrimination de la durée chez le bourdon Bombus terrestris Alexander Davidson, Ishani Nanda, Anita Ong, Lars Chittka et Elisabetta Versace

Publié le 12 novembre 2025 — https://doi.org/10.1098/rsbl.2025.0440

Résumé La capacité à traiter l’information temporelle est essentielle pour de nombreuses activités animales telles que la recherche de nourriture, la reproduction et l’évitement des prédateurs. Si les rythmes circadiens ont été largement étudiés, on connaît encore peu de choses sur la manière dont les insectes perçoivent les durées à l’échelle de la seconde et de la fraction de seconde. Nous avons cherché à évaluer la capacité des bourdons (Bombus terrestris) à différencier la durée d’éclairs lumineux dans une tâche de butinage libre. Les abeilles ont été entraînées à associer soit un stimulus de longue durée, soit un stimulus de courte durée à une récompense sucrée, tandis que l’autre stimulus était associé à une solution au goût désagréable, jusqu’à atteindre un critère d’apprentissage. Elles ont ensuite été testées sans solution sucrée, avec les mêmes stimuli. Dans l’expérience 1, nous avons évalué la capacité à distinguer un stimulus long (2,5 ou 5 secondes) d’un stimulus court (0,5 ou 1 seconde). Les bourdons ont appris à discriminer entre les deux. Pour vérifier qu’ils ne résolvaient pas la tâche simplement à partir de la différence absolue de stimulation visuelle, une seconde expérience a été réalisée. Dans cette expérience 2, les stimuli clignotants étaient présentés pendant la même durée totale par cycle. Les bourdons ont tout de même réussi à distinguer les durées lorsque la quantité totale de stimulation visuelle était identique. Ces résultats montrent que les bourdons possèdent des capacités d’apprentissage générales leur permettant de discriminer des intervalles visuels à l’échelle de la seconde et de la fractionn de seconde. ------ image : Les chercheur·euses ont utilisé un dispositif en forme de labyrinthe pour tester la capacité des bourdons à reconnaître les signaux lumineux.

(Alex Davidson / Queen Mary University of London) via Bumblebees can learn to understand Morse code - Yahoo News UK https://uk.news.yahoo.com/bumblebees-learn-understand-morse-code-114019802.html

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 11, 12:39 PM

|

Alors qu’elle étudiait une fleur sauvage en voie de disparition en 2019, une chercheuse australienne est tombée sur une curieuse abeille, qui s’est révélée être une nouvelle espèce très rare et menacée d’extinction. Par Sascha Garcia Publié aujourd'hui à 12h14 Image : Cette espèce a été baptisée «Lucifer» en raison de ses deux petites cornes sur sa tête. ( Dr Kit Prendergast . Curtin University) ------ ndé communiqué Devilishly distinctive new bee species discovered in WA Goldfields | Curtin University, 11.11.2025 https://www.curtin.edu.au/news/media-release/devilishly-distinctive-new-bee-species-discovered-in-wa-goldfields/ ------ traduction Une nouvelle espèce d’abeille « démoniaque » découverte dans les Goldfields d’Australie-Occidentale 11 novembre 2025 | Lucien Wilkinson Une nouvelle espèce d’abeille native, dotée de minuscules « cornes » lui donnant un aspect diabolique, nommée Megachile (Hackeriapis) lucifer, a été découverte dans les Goldfields d’Australie-Occidentale, mettant en lumière tout ce que l’on ignore encore des pollinisateurs natifs du pays. Cette nouvelle espèce remarquable a été trouvée lors de relevés réalisés autour d’une fleur sauvage en danger critique d’extinction, Marianthus aquilonarius, qui ne pousse que dans la région de la chaîne Bremer, entre les villes de Norseman et Hyden. La chercheuse principale, la Dre Kit Prendergast, chercheuse associée à la Curtin School of Molecular and Life Sciences, explique que l’étrange face cornue de la femelle a inspiré son nom lucifer – qui signifie « porteur de lumière » en latin, mais fait aussi malicieusement référence à son apparence diabolique. « J’ai découvert l’espèce alors que j’étudiais une plante rare dans les Goldfields et j’ai remarqué que cette abeille visitait à la fois la fleur en danger et un eucalyptus nain voisin », a indiqué la Dre Prendergast. « La femelle avait ces incroyables petites cornes sur le visage. Pendant que j’écrivais la description de la nouvelle espèce, je regardais la série Lucifer sur Netflix, et le nom s’est imposé naturellement. Je suis aussi une grande fan du personnage ! » Un séquençage de l’ADN a confirmé que les mâles et les femelles appartenaient bien à la même espèce et qu’aucune correspondance n’existait ni dans les bases de données génétiques, ni parmi les spécimens des collections muséales. Il s’agit du premier membre nouveau de ce groupe d’abeilles décrit depuis plus de 20 ans, ce qui souligne à quel point la biodiversité reste encore largement méconnue — y compris dans des zones menacées par l’exploitation minière comme les Goldfields. La Dre Prendergast souligne que cette découverte montre à quel point il est essentiel de comprendre les abeilles natives avant que leurs habitats ne soient altérés. « Comme cette nouvelle espèce a été trouvée dans la même zone restreinte que la fleur en danger, toutes deux pourraient être menacées par des perturbations de l’habitat et par des facteurs aggravants comme le changement climatique. Beaucoup d’entreprises minières ne réalisent toujours pas d’inventaires des abeilles locales — nous risquons donc de passer à côté d’espèces non décrites, y compris celles qui jouent un rôle crucial pour des plantes vulnérables. » Sans connaître quelles abeilles existent ni de quelles plantes elles dépendent, nous risquons de perdre à la fois les insectes et les plantes, avant même d’avoir eu conscience de leur existence. Cette publication coïncide avec la Semaine australienne des pollinisateurs, un événement annuel célébrant le rôle essentiel des abeilles, papillons et autres insectes dans la santé des écosystèmes et la production alimentaire. L’étude a été soutenue par l’Atlas of Living Australia, le Goldfields Environmental Management Group et l’USDA Agricultural Research Service. - Megachile (Hackeriapis) lucifer (Hymenoptera, Megachilidae), a new megachilid with demon-like horns that visits the Critically Endangered Marianthus aquilonaris (Pittosporaceae) - Journal of Hymenoptera Research, 10.11.2025 https://jhr.pensoft.net/article/166350/

image : Megachile lucifer sp. nov. female, a lateral view

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 10, 12:33 PM

|

"Color-advertising strategies of invasive plants through the bee eye"

Front. Plant Sci., 22 May 2024

Sec. Functional Plant Ecology Martin Dessart et al. Image : Study areas, invasive species studied and sampling strategy. ------ ndé traduction Les plantes invasives représentent un défi majeur à l’échelle mondiale, car elles entrent en compétition avec les plantes natives pour des ressources limitées telles que l’espace, les nutriments et les pollinisateurs. Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur quatre espèces invasives largement répandues dans les Pyrénées françaises : Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Spiraea japonica et Impatiens glandulifera. Nous avons analysé leurs signaux visuels d’attraction en les comparant à ceux des espèces natives environnantes, en utilisant une approche perceptive basée sur les mécanismes neuronaux de la vision des abeilles, étant donné que ces dernières sont des pollinisatrices fréquentes de ces plantes. Nous avons recueilli 543 mesures de réflexion spectrale provenant des quatre espèces invasives, ainsi que de 66 espèces natives, et estimé les similarités achromatiques et chromatiques telles qu’elles seraient perçues par l’œil de l’abeille. R. japonica, S. japonica et B. davidii se sont révélées peu visibles sur le fond du feuillage et difficilement distinguables en termes de couleur par rapport aux plantes natives environnantes. Ces caractéristiques favorisent la généralisation et peuvent potentiellement attirer les pollinisateurs qui cherchent des ressources sur des espèces natives similaires. En revanche, les deux morphotypes d’I. glandulifera étaient très saillants, tant chromatiquement qu’achromatiquement, et se distinguaient nettement des espèces natives environnantes. Cette identité visuelle marquée facilite leur détection ainsi que l’apprentissage par les pollinisateurs, d’autant plus qu’elles offrent un nectar abondant. Bien que les signaux visuels ne soient pas les seuls indices sensoriels contribuant au succès des plantes invasives, notre étude met en évidence de nouveaux éléments permettant de mieux comprendre les processus d’invasion biologique du point de vue de la perception des pollinisateurs. Avec ChatGPT

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 8, 1:01 PM

|

Les Hyménoptères parasitoïdes sont des organismes qui se développent aux dépens d’un hôte, dont ils provoquent obligatoirement la mort au terme de leur croissance. L’issue de la relation physiologique entre un parasitoïde et son hôte dépend de leurs capacités respectives à mettre en œuvre des stratégies de virulence ou de résistance contre l’organisme adverse. Interactions moléculaires insectes hôtes/insectes parasitoïdes (1997-2025) Sébastien MOREAU

"Les stratégies de virulence des guêpes parasitoïdes sont déterminées génétiquement et soumises à de fortes pressions de sélection. Elles tendent à optimiser la survie de l’œuf parasite face à des contraintes physiologiques qui sont principalement imposées par le développement et le système immunitaire de l’hôte. De nombreux travaux ont rendu compte des effets physiologiques des principaux facteurs de virulence des Hyménoptères parasitoïdes (polydnavirus, particules de type viral, venins, sécrétions ovariennes ou salivaires, tératocytes...) et composition protéique de ces facteurs (ou dont ils permettent l'expression dans le cas des polydnavirus) est de mieux en mieux connu. Toutefois, peu d’auteurs se sont attachés à comprendre l'évolution fonctionnelle de ces protéines de virulence. Ceci constitue l'un de mes principaux axes de recherche.

Mon approche générale a consisté à utiliser des outils de biologie moléculaire, de bioinformatique, de biochimie et de microscopie pour caractériser les principales fonctions et l'évolution des facteurs de virulence des guêpes parasitoïdes (polydnavirus et venins). Le modèle biologique sur lequel j'ai travaillé à Tours est Cotesia congregata (co-encadrement de stages de M2 et d'une thèse 2011-2014), Hyménoptère braconide qui se développe en endoparasitoïde larvaire grégaire du sphinx du tabac, Manduca sexta. J'ai également travaillé directement, ou par le biais de collaborations sur d'autres espèces parasitoïdes: Asobara tabida et Asobara citri (travaux de thèse 1997-2002, co-encadrement de thèse 2007-2010), Chelonus inanitus (encadrement d'un travail post-doctoral en 2009-2010) et Leptopilina boulardi (co-encadrement d'une thésarde en fin de préparation de thèse). J'ai également participé au séquençage et à l'annotation des gènes venimeux des guêpes galligènes Biorhiza pallida et Diplolepis rosae, qui se développent en parasites de plantes.

En 2025, nous avons enfin publié la composition du venin de Cotesia congregata, 17 ans après nos premières analyses ! La recherche est une activité nécessitant du temps long."

Image : The venom reservoir of a female C. congregata observed in confocal microscopy imaging. ------ Du même auteur Non, toutes les abeilles ne meurent pas après avoir piqué (loin de là !), 06.11.2025 https://theconversation.com/non-toutes-les-abeilles-ne-meurent-pas-apres-avoir-pique-loin-de-la-268036

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 7, 12:02 PM

|

Deux espèces pourtant peu sociables cohabitent dans l'obscurité totale d'une cavité sulfurique. Leur toile collective, découverte en 2022, s'étend sur… 7 novembre 2025 – Théa Doulcet [...] Une cohabitation invraisemblable Les analyses ont donc révélé la cohabitation de deux espèces: la tégénaire domestique ainsi qu'une espèce du genre Prinerigone. Les chercheurs ont estimé la population à environ 69 000 Tegenaria domestica et plus de 42 000 Prinerigone vagans. Leur simple présence est en soi une surprise, ces araignées, largement répandues près des habitations humaines, n'étant pas connues pour former des colonies ni partager leurs toiles. [...] Image : The colonial spider web in Sulfur Cave, is home to a mixed colony of Tegenaria domestica and Prinerigone vagans. A. Side view; B. frontal view. The swarm of adult chironomids is visible near the cave stream. Photo A: Marek Audy.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 5, 6:28 AM

|

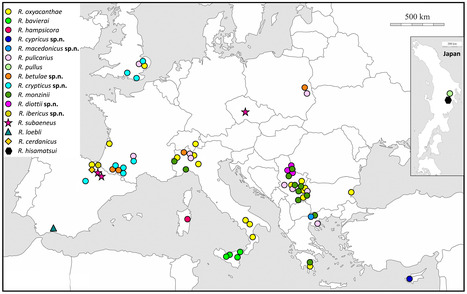

An Integrative Revision of the Genus Rhamphus (Curculionidae) from the Western Palearctic: Morphological and Molecular Data Reveal the Radiation of Multiple Species † by Ivo Toševski et al. Image : Sampling sites for Rhamphus species used for genetic analysis. Map from d-maps.com (https://d-maps.com/carte.php?num_car=2232&lang=en, accessed on 10 December 2024). ------ ndé traduction Nous rendons compte ici de la complexité de la taxonomie et de l'évolution des espèces au sein du genre monophylétique Rhamphus, qui comprend certains des plus petits membres de la famille des Curculionidae et dont les espèces sont morphologiquement presque impossibles à distinguer les unes des autres. Malgré leur apparence similaire, nous avons constaté une forte divergence et des taux d'évolution variables parmi les groupes d'espèces observés vivant à la fois en sympatrie et en allopatrie dans le Paléarctique occidental. Sur la base de subtiles différences morphologiques et de preuves moléculaires, nous avons défini huit groupes morphotypiques et 14 espèces, dont 6 sont nouvellement décrites dans cet article : R. diottii sp. nov. et R. ibericus sp. nov. (groupe monzinii), R. cypricus sp. nov. et R. macedonicus sp. nov. (groupe cypricus), R. betulae sp. nov. et R. crypticus sp. nov. (groupe pulicarius). Selon notre étude, les espèces Rhamphus se regroupent en groupes monophylétiques qui sont en partie définis par leurs associations avec des plantes hôtes et par de subtiles différences dans la forme du pénis. Aucune différence substantielle n'a été constatée dans les organes génitaux féminins. La plupart des espèces présentent une radiation relativement rapide, qui est de nature cryptique.

Mots-clés :

Curculionidae ; Rhamphus ; systématique ; taxonomie ; phylogénie ; morphologie ; limite des espèces ; nouvelles espèces ; clé dichotomique

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 3, 6:51 AM

|

Origin and function of beneficial bacterial symbioses in insects Published: 27 March 2025

Martin Kaltenpoth, Laura V. Flórez, Aurélien Vigneron, Philipp Dirksen & Tobias Engl

Nature Reviews Microbiology Image : Functional diversity of insect symbionts ------ ndé traduction Les symbiotes bactériens bénéfiques sont très répandus chez les insectes et influencent la condition physique de leurs hôtes en contribuant à leur nutrition, leur digestion, leur détoxification, leur communication ou leur protection contre les facteurs de stress abiotiques ou les ennemis naturels. Des décennies de recherche ont permis de mieux comprendre l'identité, la localisation et les avantages fonctionnels des symbiotes des insectes. La disponibilité croissante de séquences génomiques couvrant une grande diversité d'agents pathogènes et de bactéries bénéfiques permet désormais d'adopter des approches comparatives de leurs caractéristiques métaboliques et de leurs affiliations phylogénétiques, apportant ainsi un nouvel éclairage sur l'origine et la fonction des symbioses bénéfiques chez les insectes. Dans cette revue, nous explorons les caractéristiques métaboliques des symbiotes qui peuvent apporter des avantages aux insectes hôtes et discutons des voies évolutives qui ont conduit à la formation d'associations symbiotiques bénéfiques pour l'hôte. Les analyses phylogénétiques et les études moléculaires révèlent que les symbioses extracellulaires colonisant les organes cuticulaires ou le tube digestif ont évolué à partir d'une grande diversité de partenaires bactériens, tandis que les symbiotes intracellulaires bénéfiques semblent être limités à un nombre restreint de lignées au sein des bactéries Gram-négatives et proviennent probablement d'ancêtres parasites. Afin de démêler les principes généraux qui sous-tendent les interactions hôte-symbiote et de retracer les premières étapes évolutives menant à des symbioses bénéfiques, les efforts futurs devraient viser à établir davantage de systèmes symbiotiques se prêtant à la manipulation génétique et à l'évolution expérimentale. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 1, 2:09 PM

|

Genome-Wide Simplification of the AcMNPV Genome Using Synthetic Biology Research Article September 5, 2025 ACS Synthetic Biology

Yijia GuoHengrui HuHan XiaoXi WangXiquan KeJiang LiManli Wang*Zhihong Hu* ------ ndé traduction La simplification à grande échelle du génome représente un objectif fondamental de la biologie synthétique. Les baculovirus, avec leur cycle de vie biphasique et leur plasticité génomique inhérente, sont apparus comme des modèles idéaux pour l'ingénierie génomique synthétique. Bien que les génomes modifiés des baculovirus soient largement utilisés comme vecteurs d'expression pour la production robuste de protéines recombinantes, de nombreuses régions génomiques sont superflues pour la production in vitro de virus bourgeonnés (BV). Dans cette étude, guidés par le cadre « concevoir-construire-tester-apprendre » de la biologie synthétique, nous avons systématiquement réduit le génome du virus à nucléopolyédrovirus multiple Autographa californica (AcMNPV) et obtenu des virus synthétiques capables de produire des BV. En nous appuyant sur nos travaux antérieurs sur la synthèse du génome entier et la réduction partielle du génome, nous avons développé une stratégie pour sauver les virus en cotransfectant des fragments de génome linéarisés dans des cellules hôtes, accélérant ainsi l'évaluation itérative des délétions génomiques. Au total, 35 génomes réduits de tailles variables ont été synthétisés et les titres des virus sauvés correspondants ont été mesurés. Le génome fonctionnel le plus réduit, AcMNPV-Syn-mini, correspond à la délétion d'environ 28 kb englobant 39 gènes non essentiels. Nous analysons et discutons l'organisation et les caractéristiques génétiques de ce génome minimisé. Nos résultats fournissent une base pour le développement de vecteurs baculoviraux à haute capacité et contribuent à une meilleure compréhension de la génomique fonctionnelle des baculovirus. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Image1 : Graphical abstract Image2 : Autographa californica Jeremy deWaard, University of British Columbia Autographa californica, communément appelé l’Autographe de la luzerne, est une espèce nord-américaine de lépidoptères de la famille des Noctuidae. via Wikipédia

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 29, 2:47 PM

|

Les maladies transmises par les moustiques font des centaines de milliers de morts chaque année. Face à ce fléau, des scientifiques ont développé un piège à base de champignon dégageant un parfum floral, à la fois irrésistible pour ces insectes piqueurs et inoffensif vis-à-vis de l'humain. Par Nastasia Michaels, Journaliste spécialisée en environnement Publié aujourd'hui à 06h40. 90 à 100 % des moustiques éliminés lors des tests L'équipe internationale a en effet mis au point une nouvelle souche de champignon Metarhizium, qui dégage un arôme sucré semblable à celui des fleurs dont les moustiques se nourrissent. Le champignon modifié attire ainsi les insectes ailés et les infecte, provoquant leur mort au bout de quelques jours. La substance chimique à l'origine de ce parfum : le longifolène. "Après avoir observé que certains champignons pouvaient tromper les moustiques (…), nous avons réalisé que nous pouvions amplifier cette attraction en modifiant génétiquement les champignons pour qu'ils produisent davantage de longifolène", explique l'entomologiste Raymond St. Leger (communiqué). Lors de tests menés en laboratoire, le champignon modifié est parvenu à éliminer 90 à 100 % des moustiques – et ce, même lorsque des odeurs humaines ou des fragrances de fleurs naturelles étaient diffusées pour lui faire concurrence, selon l'étude publiée le 24 octobre (D. Tang et al. Nature Microbiology, 2025). ------ traduction Les insecticides chimiques ont longtemps été la principale méthode de lutte contre les moustiques, mais ces dernières années, les moustiques sont devenus résistants à ces composés. Les champignons Metarhizium apparaissent comme une alternative prometteuse et peuvent tuer les moustiques avec un petit nombre de spores. Il a été démontré précédemment que les chenilles touchées par des infections fongiques peuvent attirer les moustiques. Cependant, les mécanismes et les applications potentielles de cette attraction restent à déterminer. Nous montrons ici que les cadavres d'insectes colonisés par Metarhizium libèrent du longifolène volatil pour attirer et infecter des insectes sains, facilitant ainsi la dispersion des spores. Nous avons identifié les récepteurs olfactifs responsables chez Drosophila melanogaster et Aedes albopictus. Le pathogène virulent des moustiques Metarhizium pingshaense a été modifié pour exprimer le longifolène synthase du pin afin de produire une grande quantité de longifolène sur milieu. Les spores transgéniques ont efficacement attiré et tué les moustiques mâles et femelles A. albopictus, Anopheles sinensis et Culex pipiens. L'attraction des moustiques capturés dans la nature n'a pas été affectée par la présence humaine, mais les plantes à fleurs attirant les moustiques ont concurrencé le M. pingshaense transgénique en termes d'attractivité, bien que la mortalité soit restée supérieure à 90 %. Cette étude a mis en évidence un mécanisme actif de dispersion des spores chez Metarhizium, un entomopathogène à large spectre d'hôtes, améliorant ainsi l'efficacité de la lutte contre les moustiques. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) ------ ndé illustration Mosquitoes placed in a container. Credit: Mark Sherwood and Raymond St. Leger.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 28, 12:01 PM

|

Study of Met Office data one of first to show how nocturnal insects affected by factors such as light pollution Night-flying insects over UK in decline, weather radar study reveals | Insects | The Guardian Hannah Devlin Science correspondent Mon 27 Oct 2025 11.00 CET ------ ndé traduction Une étude des données du Met Office est l'une des premières à montrer comment les insectes nocturnes sont affectés par des facteurs tels que la pollution lumineuse Hannah Devlin, correspondante scientifique Lundi 27 octobre 2025, 11 h 00 CET Les scientifiques ont utilisé les données radar du Met Office pour suivre pour la première fois les milliards d'insectes volant au-dessus du Royaume-Uni, révélant un déclin inquiétant des espèces nocturnes. L'équipe a réutilisé les données du réseau britannique de 15 radars de surveillance météorologique, qui balayent le ciel des centaines de fois par jour. Entre 2014 et 2021, le nombre d'insectes diurnes est resté relativement stable, voire a augmenté dans les régions méridionales, mais les insectes nocturnes ont globalement diminué, en particulier dans l'extrême nord, selon l'analyse. « Il s'agit de l'une des premières études à montrer comment les insectes diurnes et nocturnes sont affectés différemment, et comment leurs habitats influencent ces schémas », a déclaré la Dre Mansi Mungee, qui a dirigé ces travaux en tant que chercheuse postdoctorale à l'université de Leeds et qui est désormais basée à l'université Azim Premji en Inde. « C'est une étape cruciale pour comprendre où concentrer les efforts de conservation. » Les radars modernes fonctionnent en émettant des impulsions micro-ondes qui rebondissent sur les précipitations et autres obstacles aériens. En mesurant le temps de retour du signal, son intensité et d'autres caractéristiques, le radar peut déterminer l'emplacement, le nombre et la taille des insectes dans l'air. Leurs résultats montrent qu'en moyenne, 11,2 tonnes d'insectes volent entre 500 et 700 mètres au-dessus du sol pendant la journée et un peu plus de 5 tonnes pendant la nuit. L'abondance des insectes était plus élevée dans les zones boisées, les prairies et même les zones urbaines, mais elle diminuait dans les régions intensivement cultivées et où l'éclairage artificiel était important. Les oiseaux, les chauves-souris et les insectes ont été repérés pour la première fois sous forme de mystérieux points sur les écrans de surveillance militaire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les opérateurs radar étaient tellement perplexes que ces signaux énigmatiques ont d'abord été appelés « anges ». Au cours des décennies suivantes, le radar ayant été détourné à des fins de prévisions météorologiques, les scientifiques du Met Office ont mis au point des algorithmes sophistiqués pour éliminer la « dispersion biologique » causée par les essaims d'insectes et les oiseaux migrateurs. « Ils rejetaient des quantités énormes de données sur la biodiversité », explique le Dr Christopher Hassall, chercheur en biologie animale à l'université de Leeds et coauteur de l'étude. « Nous avons réalisé que ces données pouvaient être extraites et qu'elles constituaient une mine d'informations plutôt qu'une source d'irritation. » Au lieu de cela, l'équipe chargée de cartographier les insectes a écarté l'autre moitié des données (la pluie, les nuages et la météo) afin de révéler les mouvements des insectes dans l'air. « Certains insectes volent activement, d'autres se contentent de suivre les courants thermiques », explique le Dr Ryan Neely, du Centre national des sciences atmosphériques et de l'université de Leeds. « C'est une façon incroyable de visualiser ce qui se passe dans l'air. C'est vraiment magnifique. » L'étude actuelle s'est concentrée sur les chiffres globaux plutôt que sur le nombre d'espèces différentes présentes, qui est souvent au centre de la surveillance citoyenne de la biodiversité des insectes. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) ------ l'étude Image : Predicted abundance densities of diurnal (shown in green; top row) and nocturnal (shown in purple; bottom row) aerial arthropods between 500 and 700 m height in the atmosphere, across the UK between 2014 and 2021. The model predictions across the entire country are derived by combining the stacked rasters of underlying covariates such as weather, land cover, elevation, and artificial light at night (ALAN), and using the modelled relationships between these covariates and arthropod abundance (as shown in Figures 3 and 4). Map lines delineate study areas and do not necessarily depict accepted national boundaries.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 27, 6:26 AM

|

Floral scent chemodiversity 🌸🧪 increases generalization in interactions with pollinators 🪰 – but reduces diversity of bacteria 🧫🦠 associated with flowers. New publication led by @mhanusch.bsky.social. @chemodiversity.bsky.social @unimarburg.bsky.social

@newphyt.bsky.social

https://doi.org/10.1111/nph.70600 ------ ndé traduction (extrait) Nos résultats révèlent qu'une grande diversité chimique des parfums floraux est associée à une richesse accrue des visiteurs des fleurs, mais à une richesse bactérienne réduite sur les fleurs. Ces résultats nous ont amenés à proposer l'« hypothèse du pollinisateur sale ».

Notre hypothèse repose sur deux idées fondamentales : les fleurs dont les parfums sont chimiquement diversifiés attirent un plus large éventail de visiteurs, augmentant ainsi le potentiel de transmission microbienne ; et la diversité chimique des parfums floraux agit comme un filtre sélectif, atténuant les risques de colonisation microbienne indésirable en empêchant l'établissement de microbes nuisibles tout en permettant l'établissement d'un microbiome sain.

La diversité chimique des parfums floraux pourrait donc non seulement façonner la spécialisation/généralisation des assemblages de visiteurs floraux, mais aussi agir comme un mécanisme de régulation des communautés microbiennes. En mettant en évidence la multifonctionnalité de la diversité chimique dans la structuration des interactions plante-animal et plante-microbe, notre étude fait progresser la compréhension de la diversité chimique et souligne son importance dans l'écologie végétale.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

------ via Post de @robinheinennl.bsky.social — Bluesky, 22.10.2025

https://bsky.app/profile/robinheinennl.bsky.social/post/3m3rhcfsltk2x

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 25, 12:45 PM

|

Découverte en Australie, une mouche fossile de 151 millions d’années prouve que les chironomidés, ces moucherons d’eau douce, pourraient être nés sur le supercontinent Gondwana. Par Joël Ignasse le 22.10.2025 à 13h06 "Une nouvelle espèce fossile, découverte en Australie, indique que les moucherons d’eau douce auraient évolué bien plus tôt et bien plus au sud qu’on ne le pensait." Image : Graphical abstract

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 21, 12:40 PM

|

CHRONIQUE. Une équipe japonaise a découvert que des cavités situées sur les pattes postérieures de certaines punaises femelles, que l’on prenait… pour des oreilles, abritent en réalité une substance pour protéger ses œufs. Nathaniel Herzberg Publié le 19 octobre 2025 à 15h30, modifié le 19 octobre 2025 à 23h52 (abonnés) ------ ndé l'étude traduction du résumé Les punaises de la famille des Dinidoridae possèdent un organe tympanique bien visible sur les pattes arrière des femelles. Dans cette étude, nous montrons que cet organe est spécialisé dans la rétention de symbiotes microbiens plutôt que dans la perception des sons. La surface de l'organe n'est pas membraneuse, mais se compose d'une cuticule poreuse dans laquelle chaque pore est relié à des cellules sécrétrices glandulaires. Chez les femelles reproductrices, l'organe des pattes arrière est recouvert d'hyphes fongiques qui se développent à partir des pores. Lors de la ponte, les femelles transfèrent les champignons de l'organe vers les œufs, où les hyphes protègent physiquement les œufs contre le parasitisme des guêpes. Les champignons comprennent une diversité de Cordycipitaceae, pour la plupart peu pathogènes.

Traduit d'après DeepL.com (version gratuite)

Image : A Japanese stinkbug Megymenum gracilicorne protects her eggs with symbiotic fungi.Minoru Moriyama/AIST via These stinkbugs coat their eggs in fungi to protect them from parasitic wasps | Science, 16.10.2025 https://www.science.org/content/article/these-stinkbugs-coat-their-eggs-fungi-protect-them-parasitic-wasps Traduction d'un extrait La présence de champignons sur les œufs est généralement une mauvaise chose. Mais le séquençage de l'ADN a révélé que les différents types de champignons présents sont tous considérés comme inoffensifs pour les insectes. Les chercheurs se sont demandé si les champignons pouvaient servir à éloigner une guêpe (Trissolcus brevinotaulus) qui pond ses propres petits œufs à l'intérieur des œufs des punaises. Pour le savoir, les scientifiques ont placé cinq guêpes femelles sexuellement matures, qu'ils avaient élevées en laboratoire, dans une petite chambre. La chambre contenait environ 20 œufs de punaises, dont la moitié était recouverte de champignons et l'autre moitié avait été débarrassée des champignons. Les guêpes se sont approchées des œufs et les ont tapotés avec leurs antennes. Elles n'ont pas aimé les œufs recouverts de champignons ; elles ont fait prudemment le tour et se sont nettoyées après les avoir touchés. En moyenne, sur plusieurs essais, les guêpes ont parasité 62 % des œufs propres, mais seulement 10 % des œufs recouverts de champignons. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...

Sous l'angle de la biodiversité également :

« Dans les tropiques et à proximité, les effets d'un réchauffement de la planète sur la phénologie des espèces sont plus susceptibles d'être déterminés par les changements du cycle saisonnier des précipitations que par la température. »

À (re)lire ici :

Le déclin actuel des populations d'insectes tropicaux pourrait s'expliquer davantage par les changements dans les régimes de précipitations que par les hausses de température - De www.sciencedirect.com - 13 février, 17:42