Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

September 12, 2023 5:27 AM

|

Les crédits carbone forestiers sont désormais considérés par diverses études scientifiques comme sans effet positif pour le climat. Retour sur l'avènement de cet outil de compensation carbone et ses limites vite atteintes. Alain Karsenty Économiste de l’environnement, chercheur et consultant international, Cirad Publié: 6 septembre 2023, 19:34 CEST [...] Passer d’une logique de compensation à une logique de contribution ? "Les crédits carbone sont aujourd’hui à la croisée des chemins. Contrairement à ce que beaucoup d’analystes prédisaient, leur prix restent bas, voire baissent (beaucoup sont à moins d’un ou deux euro), avec une offre toujours plus grande, sans que la demande ne suive. Suite aux révélations du Guardian, le prix des crédits de déforestation évitée ont baissé de 40 %. Une partie du public a compris ce qu’est le greenwashing, et le principe de compensation apparaît de plus en plus suspect. Il est possible que la logique de compensation cède progressivement le pas à une logique de contribution à l’effort collectif pour lutter contre les changements climatiques pour que les acheteurs de crédits carbone ne s’autorisent plus à déduire ces crédits de leurs propres émissions et que les consommateurs ne se donnent pas l’illusion qu’ils peuvent « effacer » leur empreinte carbone découlant de leurs choix de consommation. Quelle que soit la sémantique adoptée, un nombre croissant d’acteurs converge sur l’idée de viser des impacts et non des compensations. Certains experts proposent d’envisager des certificats d’impact positif, portant sur le carbone, la biodiversité, l’eau et les bénéfices apportés aux communautés locales. Cette clarification serait bienvenue. Mais est-ce que les entreprises auront la même appétence pour des certificats d’impact ? Combien seront-elles à accepter de sortir de l’ambiguïté ?"

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 8, 2023 6:40 AM

|

Prendre un avion pour aller en colloque ? Travailler sur une zone géographique très éloignée ? Risque d'altération du milieu étudié ? Utilisation d'outils énergivores pour effectuer la recherche ? Les chercheurs et chercheuses se demandent comment équilibrer la balance entre leurs pratiques de recherche et leurs conséquences sur le climat. Par Martin Clavey Le vendredi 6 janvier 2023 à 17:53 "Alors que le dérèglement climatique prévu par les climatologues commence à toucher notre quotidien, les scientifiques remettent en question leurs modes de fonctionnement. La recherche est un monde très concurrentiel où la présence à un colloque à l'autre bout de la planète peut jouer sur les carrières, où on ne peut parfois pas étudier son sujet de recherche depuis le lieu où se situe son université et où on utilise souvent des outils qui demandent beaucoup d'énergie sans forcément le réaliser au quotidien. Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, ils sont de plus en plus nombreux à se demander s'ils doivent aller à tel ou tel colloque très éloigné de leur lieu de travail. Mais supprimer les rencontres internationales entre chercheurs, c'est aussi changer totalement la façon dont nos sociétés ont construit la recherche en mêlant coopération et compétition internationales. Une équipe de recherche a même établi récemment une corrélation entre le nombre de citations obtenues par les articles des chercheurs et chercheuses et leur fréquence d'utilisation de l'avion. Leurs résultats ont été publiés dans un article scientifique titré « L'empreinte carbone de la visibilité scientifique ». [Image] Le CNRS a, à l'occasion de la communication de cette information, publié un billet qui explique son plan pour une « transition bas-carbone ».

|

Scooped by

Bernadette Cassel

April 20, 2022 11:29 AM

|

À Dijon, plus d’une centaine de chercheurs planchent sur ce que nous mettons dans nos assiettes et, surtout, sur ce que nous mangerons dans un proche avenir. Découverte. Par Alexandra CACCIVIO, 20.04.2022 "Proposer « une alimentation saine et durable », « avec une teneur réduite en sucres, en graisses et en sel », dont la production affiche une empreinte carbone réduite : c’est l’un des piliers de la stratégie de recherche au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CSGA), explique son directeur, Loïc Briand. Cette unité de recherche, basée à Dijon, est sous tutelle de l’Inrae*, du CNRS**, de l’université de Bourgogne et de l’Institut Agro. Elle compte 125 permanents et, hors salaires, elle dispose d’un budget de 3,2 millions d’euros par an. La nature de ses travaux, axés sur le goût et l’alimentation, la rend unique, « sans équivalent en France », souligne Loïc Briand. « Nous sommes beaucoup sollicités pour travailler sur des sources alternatives aux protéines animales – les plantes, les micro-algues et les insectes », détaille-t-il. Cela passe par un travail de fond pour améliorer le..." [Image] L’analyse sensorielle au Centre des sciences du goût et de l’alimentation, de Dijon Photo DR

« L’empreinte carbone ne prend visiblement pas en considération la destruction de la biodiversité. Est-ce le cas ? » La réponse courte est oui et non ! Regardons ça de plus près.

Via Pascal Jacques Dumoulin

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 11, 2019 10:31 AM

|

Alors que le dernier rapport du Giec nous enjoint de réduire rapidement et fortement nos émissions de gaz à effet de serre (GES), celles-ci ont repris leur hausse en France depuis 2015. En particulier, les efforts attendus dans des secteurs comme le transport - 30 % des émissions françaises - ne sont pas au rendez-vous : le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par voiture en France est en hausse depuis 2013 et les Français ont acheté, en 2017, des véhicules neufs émettant davantage de GES que l'année précédente. Par Marie Dégremont, mai 2019 "Pourquoi n'agissons-nous pas ? Bien sûr, les incitations économiques sont insuffisantes, le coût des activités émettrices de GES reflétant encore peu leur impact climatique. De surcroît, les citoyens n'ont pas tous la faculté de financer les efforts nécessaires, comme la rénovation de leur logement ou l'achat d'un véhicule propre, même avec les dispositifs existants, insuffisants ou mal ciblés.

Hors des déterminants économiques, cependant, plusieurs autres facteurs limitent notre propension à agir. D'une part, la méconnaissance des processus à l’œuvre reste forte - le « trou dans la couche d'ozone » est encore régulièrement avancé, à tort, comme cause de réchauffement climatique. L'empreinte carbone de notre alimentation, des biens d'équipement ou des transports reste mal appréhendée par les populations. Dès lors, difficile d'adopter des pratiques vertueuses ! La diffusion des connaissances est d'autant plus importante qu'une compréhension personnelle des sujets est un élément clé du changement des comportements. D'autre part, le passage à l'action implique des évolutions profondes de nos habitudes et de nos préférences individuelles. Habiter dans une maison isolée avec jardin demeure l'idéal d'une grande majorité des Français. Or c'est une aspiration qu'il va falloir modérer, car elle est difficilement compatible avec la nécessité de diminuer l'empreinte carbone des déplacements. Il va également falloir reconnaître que la voiture individuelle, le mode de transport que nous utilisons pour plus de 70 % des trajets, doit être plus souvent laissée au garage. Restreindre ce qui est pour beaucoup une évidence, contraindre ce qui apparaît comme des libertés acquises ne va pas de soi.

Le défi est d'autant plus grand que la psychologie humaine est mal adaptée à ce type de situation. Ce qui pousse le philosophe australien Clive Hamilton à affirmer qu'au fond, « nous sommes tous des climatosceptiques ». Ainsi, les recherches en psychologie cognitive montrent que nous éprouvons des difficultés à appréhender et à agir en fonction d'un risque éloigné dans le temps, soumis à des incertitudes, bien souvent perçu comme ne nous concernant pas directement. De plus, dans un contexte où tant d'aspects de notre existence sont remis en question, notre cerveau se comporte de manière sélective : les informations les plus perturbantes sont mises en sourdine, refoulant l'impératif d'action. Sans compter que, lorsqu'il n'y est pas contraint, l'individu n'est pas incité à agir individuellement pour un problème global. Ni même l'État français qui, pesant peu dans la compétition internationale, peine à mettre en place le cadre réglementaire adapté et à entraîner des évolutions de cette ampleur. L'Europe ne serait-elle pas le niveau qui nous permettra de prouver que nous ne sommes pas des climatosceptiques ?"

|

Scooped by

Bernadette Cassel

February 1, 2019 1:43 PM

|

Que ce soit pour assister à des conférences ou succomber à la réunionite, la communauté mondiale des chercheurs est très friande de déplacements aériens. Une habitude qui doit changer. Par Xavier Anglaret, Chris Wymant et Kévin Jean, 30.01.2019

Le poids carbone de l’aviation "Le trafic aérien représente actuellement environ 3 % des émissions mondiales, c’est trois fois plus que les émissions d’un pays comme la France. Ce trafic s’accroît de 4 % par an et va doubler d’ici 2030. Une telle situation est en complète contradiction avec les objectifs de l’accord de Paris qui voudrait que l’on réduise les émissions de gaz à effet de serre de moitié d’ici 2030. Avec une telle trajectoire, le secteur aérien pourrait à lui seul consommer le quart du budget carbone correspondant à l’objectif +1,5 °C, c’est-à-dire du total des émissions à ne pas dépasser pour rester sous ce seuil de réchauffement global moyen. Les progrès techniques vers des avions moins gourmands et des aéroports mieux organisés ne tempéreront qu’à la marge cette nuisance, que seules pourraient éviter une transition massive vers les biocarburants ou une diminution spectaculaire de la demande. La première solution se ferait au détriment de la sécurité alimentaire et de la biodiversité. Reste donc la deuxième option : voler moins." (...) [Image] Suivi des vols en temps réel ✈ FlightAware

https://fr.flightaware.com/live/

|

|

Rescooped by

Bernadette Cassel

from Variétés entomologiques

February 19, 2023 7:14 AM

|

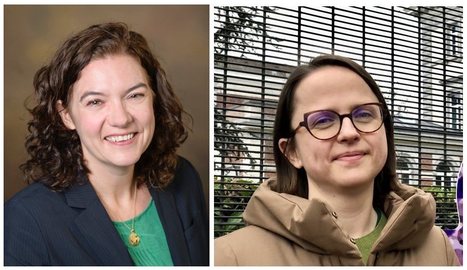

Ce samedi 18 février 2023, les invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont les deux directrices du Centre fédéral du Climat : Ella Jamsin, directrice opérationnelle et docteure en Physique, & Valérie Trouet, directrice scientifique, docteure en Ingénierie des Biosciences, dendrochronologue et Professeure à l’Université d’Arizona. DIFFUSION : samedi 18 février 2023 à 17h08 et dimanche 19 février 2023 à 23h08. Par Fabienne Vande Meerssche et Sarah Poucet Les éclaireurs La Première Sciences et Techno Ella Jamsin Ella Jamsin est la directrice opérationnelle du Centre Climat. Docteure en Physique, elle s’est formée à l’ULB où elle a défendu sa thèse sur les symétries cachées des trous noirs avec une bourse du FNRS. Elle a ensuite travaillé comme consultante en affaires pour le Cabinet McKinsey & Company avant de diriger sa carrière vers l’économie circulaire et le développement durable. Découvrez ici le TEDxLiège auquel a participé Ella Jamsin sur l’économie circulaire. En 2012, elle rejoint la Fondation Ellen MacArthur. Ella y développe des recherches et analyses sur l’économie circulaire et les possibilités de transition pour les entreprises et les gouvernements. Cheffe d’équipe, elle gère les activités de recherche et d'analyse de la Fondation. Elle a notamment corédigé le British Standard on Circular Economy. Ella Jamsin devient ensuite Professeure assistante dans la Faculté de Design industriel à l’Université de Delft, aux Pays-Bas, où elle travaille sur le développement durable, le rôle des technologies digitales dans l’économie circulaire ou encore sur le cycle de vie d’un objet. Elle y co-dirige le projet ENRGISED, financé par le NWO, sur la transition énergétique. Ella Jamsin s’est ensuite lancée comme consultante indépendante sur les questions climatiques, notamment au sein de CLIMACT, qui aide les institutions privées et publiques à réduire leur empreinte carbone. Ella Jamsin a récemment fait partie du jury pour la remise des prix "Genre et environnement" du Comité femmes et sciences . - Cliquez ici pour lire l’article d’Ella Jamsin où elle expose sa vision du design, pensé pour l’économie circulaire.

Valérie Trouet Valérie Trouet est la directrice scientifique du Centre Climat. Bioingénieure, docteure en Ingénierie des Biosciences, elle est spécialisée en dendrochronologie. Formée à l’Université de Gand puis à la KU Leuven, elle y a obtenu son doctorat avec une thèse sur les cernes de croissance d’arbres tropicaux. Elle a travaillé à l’Université de PennState dans le département de Géographie comme chercheuse postdoctorale, ainsi qu’en Suisse, dans l’Unité de dendrochronologie de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Elle est Professeure à l’Université d’Arizona où elle dirige aussi une équipe de recherche au Laboratory of Tree-Ring Research. Valérie analyse les cernes de croissance des troncs d’arbres pour étudier l’histoire climatique de ces 2000 dernières années et son influence sur les écosystèmes et les systèmes humains. Elle a notamment fait partie de l’équipe qui a découvert dans les Balkans l’arbre le plus vieux d’Europe, âgé de 1075 ans. Grâce à la dendrochronologie, elle reconstruit les modèles de circulation atmosphérique, les catastrophes naturelles comme les feux de forêt et le cycle du carbone terrestre. Elle a aussi étudié l’influence du climat sur des évènements historiques comme la crise Ottomane ou la chute de Rome. - Lisez ici l’article de la KU Leuven consacré à Valérie Trouet et à ses recherches.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 20, 2022 2:06 PM

|

Selon cette étude, la visibilité des travaux de recherche est corrélée à l'empreinte carbone des scientifiques. Dans la suite de l'actualité scientifique, la concentration en spermatozoïdes baisse mondialement, le décollage d'Artémis et le projet de sciences participatives Qubs. Le Journal des sciences, 16.11.2022

"Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces déplacées par l’Homme hors de leur aire de répartition naturelle et ayant un impact important lorsqu’elles s’établissent et se répandent. Ces espèces sont des milliers, de tous les groupes, des champignons aux plantes en passant par les animaux, viennent de tous les habitats et toutes les régions, et envahissent tous les pays du monde. Une mondialisation de la nature." Contact : franck.courchamp@universite-paris-saclay.fr "Bien que peu connues du public, les invasions biologiques sont actuellement la seconde plus grande menace pour la biodiversité. Elles ont aussi un coût économique et sociétal immense. Par exemple, les insectes envahissants coûtent 76 milliards d’euros tous les ans dans le monde. En parallèle, les élevages d’insectes sont une industrie en plein essor (400 millions de $), car ils réunissent beaucoup d’avantages économiques et environnementaux par rapport aux élevages de bovins, porcs ou volailles : ratios protéines-lipides plus élevés, moins gourmands en eau et autres ressources, réduction de l’empreinte carbone, faible investissement en capital, possibilités d’élevage en trois dimensions, plus courte durée de génération, plus grande fécondité, plus grande résistance aux maladies, etc. Malheureusement, les caractéristiques de ces espèces sont précisément celles qui en font également des envahisseurs efficaces. Ces élevages produisent annuellement des millions d’individus, et l’histoire montre que sans biosécurité et régulations adéquates, il y a toujours des échappées dans les élevages. Et même un minuscule pourcentage d’évasions est ici équivalent à des milliers d’insectes, largement de quoi constituer de robustes populations de départ. Pour éviter de nouvelles invasions, il est nécessaire de surveiller et réglementer les espèces à élever, d’améliorer les conditions de sécurité et les directives de quarantaine des centres d’élevage et d’être plus rigoureux quant aux politiques et aux pratiques qui permettent le déplacement d’espèces non indigènes à travers les frontières internationales. C’est l’objet de la revue rédigée par Alok Bang et Franck Courchamp (Ecologie Systématique Evolution - ESE, UPSaclay/CNRS/AgroParisTech, Orsay) et parue dans Ecology Letters. Légende Figure : Deux des espèces d’insectes les plus consommées et les plus cultivées industriellement (A-D), leurs recettes (B-E) et les dommages qu’elles causent déjà (C-F). (A-C) le charançon rouge des palmiers (Rhynchophorus ferrugineus), les larves crues ou leur soupe, et leur infestation causant la mortalité des palmiers; le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus), le hamburger fabriqué à partir de ses larves et son infestation des poulaillers. (G) élevage de criquets en Thaïlande. Images reproduites avec l’aimable autorisation de Wikimedia Commons et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Via Life Sciences UPSaclay

|

Scooped by

Bernadette Cassel

December 29, 2020 1:56 PM

|

L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la France se sont entendues pour redévelopper des lignes de nuit transfrontalières. Un élan bienvenu pour concurrencer l’avion, et ainsi diminuer les émissions de gaz à effets de serre. Par Coralie Schaub , Aude Massiot et Cyril Zannettacci, photos Vu — 28 décembre 2020 à 20:36 (abonnés) ___________________________________________________________________

SUR LE MÊME SUJET :

→ Voyager en Europe à bord d'un train de nuit : nouvelles lignes à partir de 2021 - De twitter.com - 25 décembre, 13:02

|

Scooped by

Bernadette Cassel

March 11, 2019 12:02 PM

|

L’Université de Neuchâtel taxera dorénavant les voyages en avion des membres de sa communauté afin de réduire son impact carbone. Publié le 01.02.2019

|

Scooped by

Bernadette Cassel

May 16, 2017 6:04 PM

|

Des jeunes universitaires spécialement formés organisent des coachings autour de la réduction de l’empreinte carbone à l’horizon 2050. Ils basent leur enseignement sur un outil web didactique et interactif où les élèves peuvent imaginer leur propre scénario.

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...