Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 5:09 PM

|

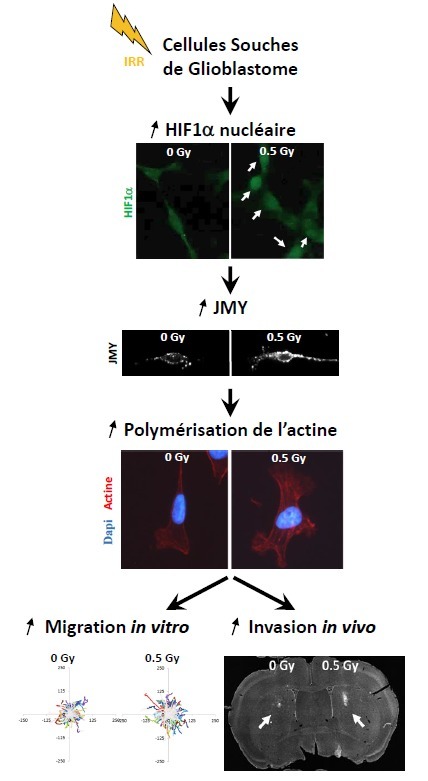

Le glioblastome (GBM) est une tumeur cérébrale particulièrement agressive ayant un très mauvais pronostic malgré une prise en charge multimodale associant chirurgie/radiothérapie et chimiothérapie. Une sous-population de cellules tumorales, les cellules souches de glioblastome, pourrait être responsable des rechutes après traitements, en raison de leur résistance particulière, de leurs capacités régénératives comparables à celle des souches neurales normales, et enfin de leurs capacités invasives. Des chercheurs du laboratoire Stabilité Génétique, Cellules Souches et Radiations (UMRE 008 et UMR-S 1274 CEA-Jacob/Inserm/UPSaclay, Fontenay-aux-Roses) ont mis en évidence que les radiations ionisantes stimulaient spécifiquement la migration des cellules souches de glioblastome (CSG) humaines. Ils ont pour cela utilisé diverses méthodes développées aussi bien in vitro qu’in vivo. Ils ont aussi montré que cette stimulation est contrôlée par une accumulation nucléaire transitoire du facteur de transcription HIF1α (Hypoxia-Inducible Factor 1a) qui entraine une augmentation de l’expression de JMY (Junction-mediating and regulatory protein) qui agit à son tour sur la nucléation des filaments d’actine. Le traitement de référence du glioblastome comprend des séances journalières de radiothérapie répétées pendant plusieurs semaines. Cette migration radio-induite pourrait permettre aux cellules souches de glioblastome de s’éloigner des zones irradiées et favoriser ainsi les rechutes post-traitements. Ces travaux, financés par le CEA (segment radiobiologie), la Ligue contre le Cancer, EDF et la Fondation de France ont été publiés dans Scientific Reports. Ils apportent de nouvelles perspectives thérapeutiques afin de prévenir les récidives du glioblastome. Contact : laurent-r.gauthier@cea.fr ou francois.boussin@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 5:34 PM

|

Dans un article publié dans Clinical Cancer Research les équipes de Marie Dutreix et Celio Pouponnot à l’UMR 3347 (CNRS/UPSaclay/Institut Curie, Orsay) et de François Boussin à l’IRCM (CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses) ont démontré que les inhibiteurs de réparation AsiDNA étaient capables d’atteindre les tumeurs cérébrales après injection systémique et augmentaient l’efficacité de la radiothérapie sans ajouter de toxicité dans des modèles de tumeur pédiatrique, le médulloblastome. Dans ces travaux, des modèles murins âgés de 10 jours ont été traités par irradiation du cerebellum et AsiDNA à des doses subléthales d’irradiation afin d’évaluer la toxicité des radiations et d’AsiDNA dans un organisme en développement. AsiDNA diffuse dans le cerveau et est retenu préférentiellement dans la région tumorale. Sa présence n’augmente pas le risque d’hémorragie post-radique ni l’inhibition de la croissance des souriceaux irradiés. Dans des modèles greffés avec des cellules humaines issues de méduloblastomes du groupe IV, l’addition d’AsiDNA a un effet supérieur à une augmentation de 50% de la dose d’irradiation quelle que soit la modalité de la radiothérapie, fractionnée ou en une seule irradiation. L’analyse des transcriptomes indique que effectivement la réponse induite par l’irradiation est augmentée par AsiDNA dans deux modèles de lignées de médulloblastomes qui diffèrent par leur statut P53 (P53wt et P53 muté) et dont la réponse à l’irradiation passe par des voies de régulation différentes. Ces résultats précliniques ont permis de rédiger un protocole d’essai clinique en pédiatrie, dirigé par l’Institut Curie, qui devrait débuter l’année prochaine dans plusieurs centres européens. Contact : marie.dutreix@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 5:56 PM

|

Nous ne sommes pas égaux pour l’expression de l’interféron béta (IFN-β) par nos cellules myéloïdes. C’est le résultat obtenu par des travaux réalisés au Laboratoire Réparation et Transcription dans les cellules Souches de l’IRCM (UMRE 008 et UMR-S 1174 Stabilité Génétique Cellules Souches et Radiations, CEA-Jacob/IRCM/Inserm/UPSaclay, Fontenay-aux-Roses) sous la direction de Germain Rousselet, en collaboration avec l’équipe de Lluis Quintana-Murci (Institut Pasteur). A partir d’un modèle murin, les chercheurs ont identifié un enhancer régulant à distance l’expression de l’IFN-β dans certaines cellules du système immunitaire appelées cellules myéloïdes. Ils ont ensuite montré que cet enhancer était conservé chez l’Humain, où il est porteur d’un polymorphisme nucléotidique. Alors que la majorité des gens sont porteurs d’une adénine (A) au centre de l’enhancer (allèle majeur), cette adénine est remplacée par une guanine (G) dans 30% des cas (allèle mineur). Cette substitution empêche la fixation du facteur de transcription C/EBP-β sur l’allèle mineur de l’enhancer, et diminue l’expression de l’IFN-β par les cellules myéloïdes. Ces résultats, publiés dans PLoS Genetics, mettent à jour le mécanisme moléculaire liant un polymorphisme localisé dans une région non-codante du génome et un phénotype cellulaire. A l’heure actuelle, l’allèle mineur du polymorphisme n’a pas été identifié comme étant porteur d’un risque pour une pathologie humaine. Des travaux sont en cours pour étudier son importance dans des processus physiopathologiques décrits récemment et impliquant l’expression de l’IFN-β, comme la COVID-19 ou la réponse immunitaire anti-tumorale radio-induite. -> Contact : germain.rousselet@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 13, 2020 8:56 AM

|

Contrairement aux mammifères et aux oiseaux chez lesquels le sexe est déterminé à la conception par des chromosomes sexuels, il est fréquent chez les poissons et les reptiles qu’il soit déterminé, au moins en partie, par la température ambiante à une période clé du développement. C’est le cas chez le bar, mais, de façon surprenante, la même température peut donner des mâles ou des femelles selon le stade de développement du poisson. C’est ce que montre une étude conjointe entre l’unité Génétique Animale et Biologie Intégrative (GABI, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et le laboratoire MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation (MARBEC,IRD, Ifremer, Université de Montpellier, CNRS), parue le 4 novembre 2020 dans la revue Ecology and Evolution. Lire la suite ICI. Contact : marc.vandeputte@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2020 12:53 PM

|

Cette année, les docteurs de l’Université Paris-Saclay se sont distingués par l’excellence de leurs travaux de recherche : sept d’entre eux ont été récompensés par un prix de la Chancellerie des Universités de Paris. Les prix décernés proviennent de revenus de dons et de legs consentis à l’ancienne Université de Paris allant de 1000 à 10000 euros. Ces sept jeunes docteurs de l’Université Paris-Saclay sont désormais les ambassadeurs de la diversité et de la pluridisciplinarité des travaux scientifiques menés dans nos différents laboratoires de recherche : Trois prix ont été attribués à des lauréats travaillant dans le domaine des Sciences de la Vie sont : - Le Prix Halimi est attribué au Docteur Myriam AMSALLEM pour sa thèse sur l’étude du Remodelage du Ventricule Droit dans l’Hypertension Pulmonaire: du Phénotypage approfondi à l'étude de la Protéomique (Laboratoire Hypertension Pulmonaire: Physiopathologie et Innovation Thérapeutique - UMR-S 999 Inserm/UPSaclay)

- Le 2ème Prix en Pharmacie est attribué au Docteur Diana LAMAA pour sa thèse sur la conception, synthèse et vectorisation de molécules apparentées à l'isocombrétastatine A-4 : exploration de nouvelles réactivités des composés diazo précurseurs (Laboratoire Biomolécules : Conception, Isolement et Synthèse - BioCIS CNRS/UPSaclay)

- Le 1er Prix en Pharmacie est attribué au Docteur Myriam NABHAN pour sa thèse sur l’agrégation et immunisation contre les protéines thérapeutiques : étude de la maturation des cellules dendritiques et de la réponse lymphocytaire (Laboratoire Inflammation, Microbiome, Immunosurveillance – UMR-S 996 Inserm/UPSaclay)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 2020 4:15 PM

|

Emmanuel Hirsch, président du conseil pour l’éthique de la recherche et l’intégrité scientifique de l’Université Paris-Saclay, nous invite à nous défier de l’annonce publique fracassante d’un vaccin antiCovid efficace à 90 %, faite par la multinationale américaine Pfizer et la start-up allemande BioNTech. Lire la suite ICI.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 10, 2020 6:31 PM

|

C'est une nouvelle étape encourageante dans la bataille contre le Covid-19. Lundi, le laboratoire américain Pfizer a annoncé que le vaccin sur lequel il planche est "efficace à 90%" contre les infections au Covid-19. Et ce, en deux injections, car la seconde se ferait trois semaines après la première. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Avec: Yves Gaudin, virologue et directeur de recherches CNRS à l'Université Paris-Saclay. Et Dr Alain Ducardonnet, consultant santé BFM TV.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2020 12:15 PM

|

L’équipe iGEM Evry Paris-Saclay 2020 s'intéresse au bois de rose, qui est le produit sauvage le plus vendu et trafiqué au monde. Contrairement à l'ivoire d'éléphant ou à la fourrure de tigre, une fois que le bois de rose est exploité, il est impossible de le distinguer des autres espèces de bois non protégées à l'œil nu et encore difficile à l'aide d'un microscope. À l'œil nu, les grumes de palissandre ne se distinguent pas des autres essences de bois non protégées. Cependant, il peut être distingué au niveau génétique avec une grande précision. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun outil d'identification du palissandre basé sur des signatures génétiques. L'équipe iGEM 2020 développe donc des biocapteurs bon marché, portables et faciles à utiliser, basés sur des interrupteurs de pied, qui accéléreront le processus d'identification et permettront ainsi aux autorités locales d'identifier et d'arrêter l'exploitation de cette espèce. Ce biocapteur utilise la machinerie moléculaire de la bactérie intestinale commune (E. coli) pour détecter les signatures d'acide nucléique spécifiques à l'arbre de palissandre.

L'équipe démontrera lors du concours international iGEM 2020 comment passer de la conception à l'application finale des biocapteurs, en identifiant le bois de rose trafiqué au niveau de la famille, du phylum ou de l'espèce.

Le déploiement de biocapteurs portables et économiques permettra une surveillance sur place et aidera à protéger cette espèce rare et précieuse.

Découvrir le projet

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 6:12 PM

|

Le 27e appel à projets Ecos Nord avec le Mexique soutient la collaboration sur un projet scientifique d'une équipe française et d'un partenaire mexicain, intégrant une formation doctorale. Date limite de candidature : 28 décembre 2020

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 8, 2020 5:26 PM

|

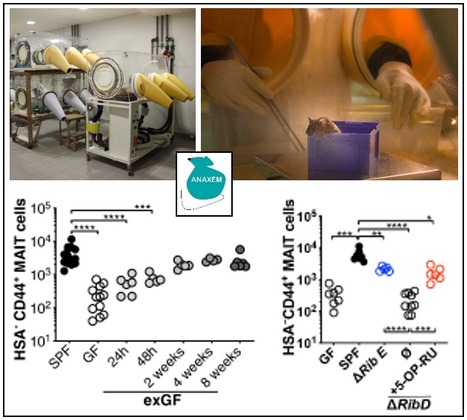

La plateforme Anaxem de l’Institut Micalis (INRAE, Jouy-en-Josas) propose, à la communauté scientifique académique comme industrielle de Paris-Saclay, des animaux axéniques (dépourvus de microbiote ou à microbiote contrôlé) et les équipements nécessaires pour étudier le dialogue entre les microbiotes commensaux et leur hôte. Exemple choisi d’une collaboration récente avec l’équipe dirigée par le Dr. Olivier Lantz, de l’Unité INSERM U932 – Immunité et Cancer à l’Institut Curie, sur le dialogue entre le microbiote intestinal et le système immunitaire, ou comment le microbiote intestinal contrôle le développement d’une population de lymphocytes T, les cellules MAIT (Mucosal-associated invariant T cells), sur leur lieu de production, le thymus. Si l’on sait que le microbiote intestinal (MI) est nécessaire à la maturation et au fonctionnement du système immunitaire (SI), les mécanismes sous-jacents sont encore loin d’être complètement élucidés. Pour étudier le rôle du MI dans le développement des cellules MAIT, des souris axéniques ont été hébergées en compagnie de souris SPF (Specific Pathogen Free), et leur thymus analysé sur une période donnée. Résultats ? La population de cellules MAIT a augmenté dans le thymus des souris initialement axéniques au fur et à mesure de leur colonisation microbienne, pour atteindre en 2 semaines un nombre comparable à celui du thymus des souris SPF. La suite a montré que ce développement dépend d’un intermédiaire métabolique, le 5-OP-RU (5-(2-oxopropylideneamino)-6-D-ribitylaminouracil), produit par certaines bactéries intestinales lors de la synthèse de riboflavine (vitamine B2). Des souris axéniques ont été colonisées avec des souches d’Escherichia coli génétiquement manipulées sur cette voie de synthèse. Les cellules MAIT se sont développées dans le thymus des souris colonisées avec la souche ΔRibE (délétion génétique en aval de la production de 5-OP-RU), mais pas dans celui des souris colonisées avec la souche ΔRibD (délétion en amont). Chez ces dernières, une injection de 5-OP-RU permettait d’obtenir un résultat identique à celui des souris "ΔRibE". Ces travaux enrichissent la compréhension du dialogue entre le MI et le système immunitaire. Plus généralement, ils illustrent les capacités du MI à influencer, via la production de métabolites circulants, le fonctionnement d’organes situés à distance du tube digestif. En savoir plus ? Legoux et al, Science 2019. MICALIS / Animalerie axénique (Anaxem). L'installation expérimentale Anaxem est une animalerie de rongeurs et oiseaux sans microbiote (axéniques) ou à microbiote contrôlé, maintenus en isolateurs. Elle propose aux équipes de recherche de l'Institut Micalis, d'INRAE et d'autres organismes (académiques et privés), les animaux, les infrastructures et l'assistance technique pour mener des protocoles expérimentaux dédiés à l'étude du dialogue entre les microbiotes commensaux et leur hôte. Contact : Sylvie rabot (sylvie.rabot@inrae.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ici A propos de l’Institut Micalis. Micalis est une unité mixte de recherche (UMR) associant l’INRA et AgroParisTech et faisant partie de l’Université Paris-Saclay (UPSaclay). Sa mission est le développement de recherches novatrices dans le champ de la « Microbiologie de l’Alimentation au service de la Santé ».

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 5:15 AM

|

Les chercheurs de l’équipe Epidémiologie des Radiations (CESP UMR-S 1018 INSERM/UPSaclay/UVSQ, Gustave Roussy, Villejuif), en collaboration avec l’unité d’épidémiologie des rayonnements ionisants du National Cancer Institute (NCI/USA), le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (USA), et l’Université de Birmingham (UK), ont réalisé une étude internationale regroupant les données individuelles de toutes les études épidémiologiques publiées sur le risque de leucémie secondaire après guérison d'un cancer de l'enfant, et comportant des informations sur la dose de radiations ionisantes reçues à la moelle osseuse active pendant la radiothérapie et les doses des agents de chimiothérapie. Cette étude a montré que l'administration d'inhibiteurs de la topoisomérase II est le principal facteur de risque de leucémie secondaire, et que les autres agents chimiothérapiques, en particulier, les agents alkylants, sont associés à des risques beaucoup plus faibles ou inexistants. Cette étude a aussi permis d'expliquer des résultats précédents apparemment incohérents et montré que la radiothérapie augmentait le risque de leucémie secondaire, mais seulement chez les enfants qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie pour le traitement de leur cancer. Chez ceux qui en avaient reçu, il n'y avait pas d'effet mesurable de la radiothérapie. Cette étude, publiée dans International Journal of Cancer, et qui est la plus importante publiée sur ce sujet, clarifie les connaissances sur le risque de leucémie secondaire en oncologie pédiatrique, et a des implications à la fois dans la planification de nouveaux traitements et dans le suivi post-thérapeutique. Contact : rodrigue.allodji@gustaveroussy.fr ou florent.devathaire@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 5:45 AM

|

Par rapport à la santé maternelle et périnatale, les indicateurs de qualité et de sécurité pour les urgences gynécologiques (y compris liées aux complications précoces de la grossesse) restent insuffisamment développés. Plusieurs affections gynécologiques, ou pelviennes aiguës peuvent être responsables de complications graves susceptibles d'entraîner des séquelles ou la mort en l'absence de diagnostic et de traitement en temps utile. Une étude, utilisant une méthode mixte a donc été menée au sein de 21 centres d’urgences gynécologiques en France et en Belgique. Cette étude, coordonnée par le Dr Arnaud Fauconnier, chef de service gynécologie & obstétrique, CHI Poissy-St-Germain, UVSQ/UPSaclay, Poissy, et Unité de recherche « Risques cliniques et sécurité en santé des femmes et en santé périnatale » (UR 7285 – RISCQ, Faculté de Médecine UVSQ, Montigny-le-Bretonneux) est parue dans Obstetrics & Gynecology. Une première étude Delphi auprès des professionnels a permis de définir les « urgences porteuses de risques » ainsi que les indicateurs de morbidité sévère s’y rattachant. Une étude prospective (Figure) a ensuite évalué la fréquence de ces pathologies ainsi que leur lien avec ces indicateurs. L’étude montre que les grossesses extra-utérines avec complications hémorragiques, les salpingites compliquées, la torsion d’annexe, la fausse couche hémorragique et les appendicites compliquées constituaient les principales urgences porteuses de risques. Elles représentaient de façon assez constante 4% des consultations pour douleurs pelviennes aigues et comparées aux autres types d’urgences comportaient un risque beaucoup plus important de progression vers une complications grave (Figure). Ces pathologies comportaient également un risque plus important d’erreurs de diagnostic que les autres pathologies responsables de douleurs pelviennes. Cette étude montre que le concept d’urgence porteuse de risque permet le regroupement de pathologies fréquentes qui se manifestent par un signal précurseur commun, la douleur pelvienne aiguë et présentent un risque relativement élevé d’évolution vers des complication graves. Le nombre d’urgences porteuses de risque évoluant vers de la morbidité sévère pourrait s’expliquer par des différences liées aux structures, et aux pratiques professionnelles. La collecte systématique de données utilisant ce cadre conceptuel pourrait permettre une analyse systématisée de la qualité des soins aux urgences gynécologiques selon le modèle de Donabedian. Légende Figure : phase de collecte prospective de l'étude avec sélection de type cas-cohorte de 736 femmes en âge de procréer consultant pour des douleurs pelviennes aiguës au sein des 21 centres d’urgence gynécologiques. Contact : arnaud.fauconnier@ght-yvelinesnord.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 6:52 AM

|

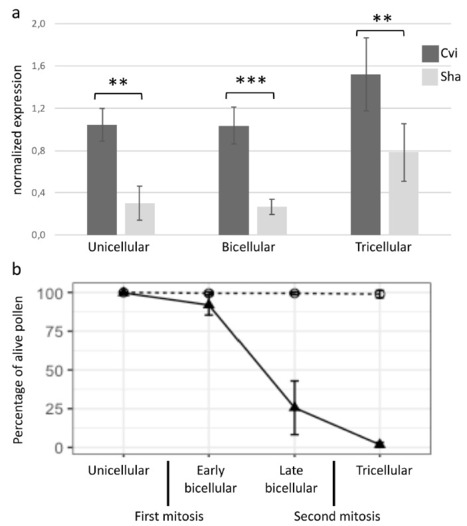

Chez de nombreuses espèces de plantes à fleurs, le déterminisme du sexe peut être contrôlé conjointement par le génome mitochondrial, hérité maternellement, et le génome nucléaire, à hérédité mendélienne. Ce phénomène, appelé stérilité mâle cytoplasmique (CMS), rend mâles-stériles (donc femelles) les individus porteurs d'un génome mitochondrial dit stérilisant et ne possédant pas de gènes nucléaires dits restaurateurs de fertilité (Rf). Les CMS induisent des polymorphismes sexuels dans les populations naturelles, et sont utilisées pour la production à grande échelle de semences hybrides de plantes cultivées. La plupart des gènes Rf identifiés à ce jour font partie d’une grande famille qui code des protéines adressées aux organites, les protéines à motifs pentatricopeptide répétés (PPR). La majorité des PPR permettent l'expression des gènes en se liant à des séquences d'ARN spécifiques, excepté les PPR-Rf, qui inhibent l'expression de gènes mitochondriaux stérilisants. Dans une étude parue dans The Plant Journal, les chercheurs de l’Institut Jean‐Pierre Bourgin (INRAE/UPSaclay/AgroParisTech, Versailles) ont identifié chez Arabidopsis thaliana une PPR conservée apparentée aux PPR-Rf, RFL24, qui, contrairement à toutes les PPR-Rf étudiées, favorise l'avortement du pollen en présence d’un cytoplasme stérilisant. Ainsi, en présence du cytoplasme de la souche naturelle Sha, l'allèle RFL24 de la souche Cvi-0 cause une stérilité mâle qui résulte de l’expression du gène au cours du développement précoce du pollen. Ces résultats suggèrent que la conservation de RFL24 serait liée à un rôle primaire consistant à assurer un bon fonctionnement des mitochondries, et que le gène de stérilité l’aurait recrutée pour sa propre expression. Légende Figure : a. Expression du gène RFL24 à differents stades de développement du pollen chez Cvi-0 et Sha. b. Viabilité du pollen au cours du développement chez Cvi-0 (ronds) et en contexte mâle-stérile (cytoplasme Sha et noyau Cvi-0 ; triangles). Contact : christine.camilleri@inrae.fr ou francoise.budar@inrae.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 5:21 PM

|

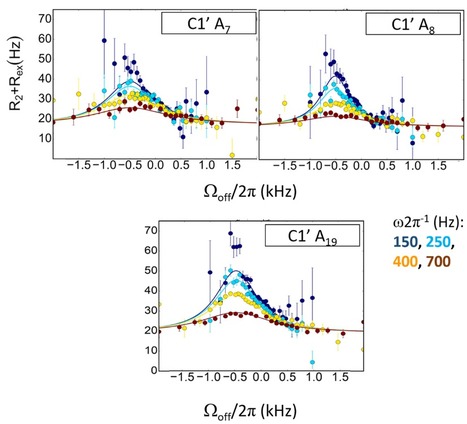

Les macromolécules biologiques comme la double hélice d’ADN-B sont animées de mouvements internes qui correspondent à des équilibres entre plusieurs états conformationnels se produisant à différentes échelles de temps. Des mouvements rapides, de l’ordre de la nanoseconde, avaient déjà été caractérisés en détail sur le squelette phosphodiester d’ADN-B. La caractérisation de mouvements plus lents, se déroulant sur une échelle de temps de l’ordre de la milliseconde, a été bien plus délicate. C’est seulement récemment que des méthodes de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) dites de dispersion de relaxation ont permis de prouver que certaines paires de base oscillaient entre deux appariements, l’un classique, majoritaire, dit Watson-Crick (WC) et l’autre, minoritaire, dit Hoogsteen HG), observable ~1% du temps. Dans le cadre d’étude du mécanisme de positionnement du nucléosome le long du génome, les chercheurs du Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée (LBPA, UMR 8113 CNRS/UPSaclay/ENS Paris-Saclay, Institut D’Alembert, Gif‑sur‑Yvette) ont été amenés à mener des expériences de dispersion de relaxation sur une série de séquences d’ADN. Dans leur étude publiée dans Scientific Reports, ils montrent qu’il existe un cluster de paires de bases en équilibre WC ↔ HG au sein d’un élément de séquence TTAAA, réputé pour être un facteur clé dans l’ancrage des histones sur l’ADN. Ils ont pu quantifier les paramètres cinétiques, thermodynamiques et conformationnels de ces échanges, et spécifier qu’ils se produisaient indépendamment les uns des autres. Enfin, en reprenant et en réinterprétant des données de la littérature, les chercheurs ont montré que l’équilibre WC ↔ HG était modulé par la séquence de l’ADN et largement favorisé dans les séquences riches en paires de bases A.T. Légende Figure : Profils des expériences de dispersion de relaxation pour les carbones C1’ des sucres pour les trois adénines de l'oligonucléotide dodécamérique montrant les phénomènes d’élargissement. La vitesses de relaxation R2+Rex correspond à la somme de la vitesse de relaxation intrinsèque transverse du 13C et de la vitesse d’échange liée à l’équilibre étudié, ces vitesses sont mesurées alors qu’un champ de radiofréquence faible est appliqué à des fréquences de plus en plus éloignées de la fréquence de l’état majeur (fréquence observable, position 0), les vitesses mesurées sont maximales lorsque le champ est appliqué exactement à la fréquence de l’état mineur, il est à noter que l’état mineur correspondant à des populations faibles de l’ordre de 1% n’est pas observable directement, il est qualifié d’état « invisible ». Contact : olivier.mauffret@ens-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 5:46 PM

|

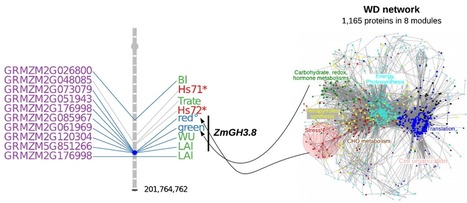

Les particularités du métabolisme du maïs lui assurent une bonne efficacité d’utilisation de l’eau, mais il est très sensible au déficit hydrique. Pour prendre en compte le changement global, les semenciers doivent sélectionner des variétés plus tolérantes en se basant sur les liens existant entre le polymorphisme génétique et les variations des caractères cibles. La connaissance des mécanismes moléculaires impliqués dans la tolérance au déficit hydrique est un atout, mais la relation entre la variabilité génétique de la tolérance à la sécheresse et celle des mécanismes de réponse reste difficile à déterminer. Afin d’étudier ce lien, les chercheurs du laboratoire GQE – Le Moulon (INRAE/CNRS/ AgroParisTech/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont analysé, sur un même ensemble de plantes, la variabilité de leur génome, celle de caractères phénotypiques affectés par le déficit hydrique, et celle d’un phénotype moléculaire intermédiaire : le protéome. Un panel de 254 génotypes a été cultivé en conditions d'irrigation normale et de déficit hydrique. Les données massives collectées, avec notamment la quantification de 2000 protéines sur 1000 plantes par la plateforme PAPPSO, ont permis de réaliser une étude de génétique d’association à l’échelle du génome pour les caractères phénotypiques et pour l’expression des protéines. Les résultats, publiés dans la revue Genome Research, montrent qu’un déficit hydrique, même léger, entraîne un profond remodelage du protéome et une restructuration du réseau de co-expression des protéines. Ils ont également mis en évidence plusieurs régions du génome associées à la fois à des variations à l'échelle du protéome et de la plante entière. Ceci suggère que les variations génétiques de l'abondance de certaines protéines ou groupes de protéines co-exprimées sont impliquées dans la variation de caractères phénotypiques. Cette étude ouvre des perspectives dans l’analyse de la relation génotype-phénotype et dans la découverte de gènes d’intérêt pour l’amélioration de la tolérance à la sécheresse. Légende Figure : Des modules de protéines co-exprimées ont été établis (à droite), permettant la détection de QTL de co-expression. A gauche, exemple de co-localisation entre QTL d'abondance de protéines (en rose) de caractères écophysiologiques de la plante (en vert) et de modules de protéines co-exprimées (en bleu). Les lignes bleues correspondent à des co-localisations sur le même SNP. ZmGh3 est le gène candidat. Contact : michel.zivy@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 6:04 PM

|

Les poissons ont développé au cours de l’évolution une remarquable diversité de mécanismes de contrôle du sexe phénotypique, allant de systèmes hétérogamétiques de type XX/XY comme chez les mammifères ou ZZ/ZW comme chez les oiseaux, à des systèmes polygéniques ou régulés par l’environnement. Chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), le sexe est gouverné par un système chromosomique simple (XX/XY) et le déterminant majeur du sexe est connu (gène sdY). Ce déterminisme génétique est exploité pour produire des populations d’élevage entièrement femelles (XX), plus intéressantes que les populations bisexuées. Cependant, des individus masculinisés sont régulièrement observés au sein de ces populations XX. Dans un article paru dans Scientific Reports, une équipe de l’UMR Génétique Animale et Biologie Intégrative - GABI (INRAE/AgroParisTec/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et ses partenaires ont recherché l’origine de ces masculinisations spontanées. Pour ce faire, le sexe phénotypique truites issues d’une population monosexe XX de pisciculture (Les Fils de Charles Murgat, Beaufort, France) a été déterminé par observation des gonades. Trois catégories ont été définies : individus femelles (deux ovaires), individus males (deux testicules) et individus intersexués (présence simultanée de tissu ovarien et testiculaire). En combinant un génotypage moyenne densité (30 000 marqueurs SNP) d’une partie des individus et le séquençage génomique complet de leurs mères, il a été possible de repérer une zone du chromosome 1, indépendante de sdY, et porteuse de plusieurs mutations ponctuelles présentes préférentiellement chez les individus masculinisés (mâles et intersexués). Au sein de cette région, trois gènes candidats potentiellement impliqués dans la masculinisation spontanée ont été mis en évidence : fgfa8, cyp17a1 ainsi qu’une protéine non caractérisée. Cette étude démontre que la masculinisation spontanée chez des truites femelles est en partie contrôlée par des facteurs génétiques qui coexistent avec le déterminant majeur du sexe. Elle est une première étape vers la compréhension des mécanismes sous-jacents, et ouvre aussi des perspectives appliquées d’utilisation des marqueurs génétiques pour repérer les porteurs de mutations propices à la masculinisation. Légende Figure : a. individu femelle, avec deux ovaires ; b. deux exemples individus intersexués, avec coexistence, dans au moins une gonade, de zones ovariennes et de zones testiculaires d’importance variable ; c. individu mâle avec deux testicules ; Genes candidats identifiés sur le chromosome 1 : fgf8 (fibroblast growth factor 8), fbxw4 (F-box/WD repeat-containing protein 4), wbp1l (WW domain binding protein 1-like), cyp17a1 (cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1), borcs7 (BLOC-1-related complex subunit 7), nt5c2 (cytosolic purine 5’-nucleotidase), ina (alpha-internexin), pcgf6 (polycomb group RING finger protein 6), LOC110527905 (RING finger protein 122-like), calhm2 (calcium homeostasis modulator protein 2), hells (lymphocyte-specific helicase-like), LOC110527930 (protéine non caractérisée). Contact : florence.phocas@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2020 12:05 PM

|

En poursuivant leurs travaux sur la mambaquarétine, des chercheurs du SIMoS (DMTS CEA-Jacob/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont mené une étude collaborative confirmant le potentiel thérapeutique de la toxine et ouvrant la voie à son utilisation comme outil diagnostique. L’étude a été publiée dans Theranostics. Lire la suite ICI. Contact : nicolas.gilles@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2020 12:25 PM

|

Nous nous étions entretenus début juin avec Marie-Anne Rameix-Welti, virologue à l'UVSQ, qui menait des recherches sur la Covid-19. Six mois après, nous faisons le point.

Outre sa recherche autour des Coronavirus déjà existants, Marie-Anne Rameix-Welti, chercheuse au laboratoire Infection et Inflammation (2I – UMR-S 1173 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Miontugy-le-Bretonneux) de l’UFR Simone Veil – Santé travaillait alors en collaboration avec des collègues du laboratoire VIM – UMR 0892 (INRAE/UVSQ) sur un projet de recherche en sérologie portant sur le nouveau Coronavirus. Lire la suite ICI.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2020 11:57 AM

|

Jean-Charles Soria est médecin oncologue et chercheur, professeur à l'Université Paris-Saclay. Mondialement connu pour ses recherches sur le cancer du poumon, il est expert de la médecine de précision, de l'immunothérapie et des essais précoces au sein de l’Institut Gustave Roussy, qu’il dirige depuis janvier 2020. Portrait d’un chercheur qui a très tôt décidé de consacrer toute son énergie à combattre le cancer. Lire la suite ICI.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 13, 2020 9:01 AM

|

Bienvenue au WEB-JST 2020 du Réseau des Microscopistes INRAE

Le comité de pilotage du réseau vous invite à partager une demi-journée d’animation scientifique et technologique en imagerie sous la forme d’un webinaire.

Nous tenions à vous proposer cette animation digitale pour pallier au report des JST du réseau sur site au CR INRAE à Tours à l’automne 2021 en raison de la crise sanitaire covid-19 dont nous vous avions préalablement informés.

Le programme de ce WEB-JST comprend quatre présentations orales (20’ + 10’ de questions) en microscopies photonique et électronique, en traitement d’image et en imagerie chimique et L’AG du réseau présentant les actions menées durant l’année écoulée.

Inscription gratuite mais obligatoire ICI.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 10, 2020 4:50 AM

|

Le pôle Développement Soutenable de l’Université Paris-Saclay a lancé le 18 septembre dernier un grand appel à idées auprès des personnels et étudiant.e.s de l’UPSaclay pour construire les projets en faveur de l’environnement qui seront mis en place demain à l’université. Il concerne l’université dans toutes ses dimensions : formation, recherche, sensibilisation, pratiques quotidiennes. L’appel à idées prend fin le 18 novembre ! Vous aussi venez proposer, débattre, construire ces projets en nous rejoignant vite sur la plateforme participative : https://consultation.ds2021-universite-paris-saclay.fr/nosprojets/debate/1 Nous serons ensuite invités du 3 au 23 décembre à voter pour nos projets préférés. Vous trouverez plus d’informations sur cette démarche, des actus et des aides à la participation ici : https://ds2021-universite-paris-saclay.fr/ A vos claviers !

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 9, 2020 4:03 PM

|

Le jury international des IdEx, qui accompagne les fondateurs de l’Université Paris-Saclay depuis 2012, conforte le nouveau modèle d’établissement en place depuis janvier 2020. Un nouveau tremplin pour permettre à l’Université Paris-Saclay de contribuer à la visibilité internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche français.

Avec cette confirmation, une page institutionnelle se tourne et ouvre un nouveau chapitre du développement de l’université.

« Nous sommes évidemment extrêmement contents de cette nouvelle reconnaissance : avec cette décision, le jury IdEx confirme la pertinence du nouveau modèle que nous avons construit avec les quatre grandes écoles de l’Université Paris-Saclay, AgroParisTech, CentraleSupélec, ENS ParisSaclay, l’Institut d’Optique Graduate School, ainsi qu’avec l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES) et avec les deux universités membres-associées, l’université d’Evry et l’UVSQ, qui fusionneront en 2025, dans un partenariat renforcé avec le CEA, le CNRS, INRAE, l’Inria, l’Inserm, l’ONERA, les 6 organismes nationaux de recherche qui nous accompagnent. Nous voilà dotés d’un nouveau levier pour confirmer notre position internationale, aux côtés des établissements IdEx confortés précédemment et de nos amis de PSL confirmés en même temps que nous aujourd’hui», témoigne Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay.

Elle ajoute : « Nous sommes reconnaissants aux membres du jury IdEx qui nous ont accompagnés huit années durant et nous ont aidés à progresser vers un modèle à la fois lisible internationalement et robuste, tout en étant à l’écoute des spécificités françaises ».

Désormais, l’Université Paris-Saclay peut mobiliser toute son énergie, au bénéfice des étudiants et du soutien à la recherche qui s’y développe. Au programme des prochaines semaines : les élections des instances de nos Graduate Schools qui portent désormais les masters, les doctorats et la politique de recherche commune, et celles de l’Ecole Universitaire Paris-Saclay qui porte une part importante des diplômes de premier cycle.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 5:05 AM

|

On sait depuis quelques années que les patients souffrant de troubles dépressifs ont des déficits olfactifs. Mais, on ne savait pas encore si ces déficits olfactifs se restauraient après la guérison d’un épisode dépressif avec un traitement antidépresseur. L’équipe MOODS (CESP UMR-S 1018 INSERM/UPSaclay/UVSQ, Faculté de Médecine Paris Saclay) (Pr Emmanuelle Corruble) a mené une étude clinique pour répondre à cette question. Cette étude, financée par l’ANR dans le cadre du Programme DEP-ARREST, est publiée dans Psychological Medicine. 69 patients souffrant d’un épisode dépressif sévère ont été inclus dans le service hospitalo-universitaire de Psychiatrie de l’Hôpital Bicêtre (Pr E Corruble). 32 sujets sains contrôles ont également été inclus par le Centre de Recherche Clinique (CRC) de l’hôpital Bicêtre (Pr L Becquemont). Tous les sujets ont été évalués au CRC, pour les patients déprimés avant et après 3 mois de traitement antidépresseur par venlafaxine. Par rapport aux sujets sains contrôles, les patients déprimés ont une sensibilité olfactive et un plaisir olfactif diminués. Après traitement antidépresseur, on observe une restauration de la sensibilité olfactive et du plaisir olfactif, seulement chez les patients en rémission (Figure). L’amélioration de l’olfaction est en effet médiée par l’amélioration de la symptomatologie dépressive. Cette étude ouvre donc des perspectives thérapeutiques avec l’entraînement olfactif dans le champ de la dépression et avec les antidépresseurs dans le champ somatique des troubles de l’olfaction. Ces travaux ont également une actualité particulière avec la pandémie COVID, puisque l’infection COVID induit à la fois des troubles de l’olfaction et des troubles dépressifs dont la fréquence est élevée. L’équipe MOODS va donc poursuivre ses travaux dans ces différentes directions. Légende Figure : Scores de Sensibilité et de plaisir olfactif avant et après traitement par venlafaxine chez les patients en rémission Les moyennes et erreurs standards sont présentées. En gris les patients déprimés ; M0: patients avant traitement par venlafaxine ; M1 : patients après un mois de traitement par venlafaxine ; M3 : patients après trois mois de traitement par venlafaxine ; * p<0.05 et **p<0.01 pour EDC (M0, M1 ou M3) vs sujets sains ; # p<0.05 et ## p<0.01 pour (M1 or M3) vs EDC M0 ; & p<0.05 et && p<0.01 pour EDC (M0) vs sujets sains après ajustement pour l’âge, le sexe et la consommation de tabac. Contact : romain.colle@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 5:22 AM

|

Des cas de seconds mélanomes primitifs, le plus souvent non mutés BRAFV600, ont été rapportés chez des patients présentant un premier mélanome avancé traité par thérapie ciblée, par inhibiteurs de BRAF/MEK. L’immunothérapie par anti-PD-1 (+/- associée avec un anti-CTLA-4), a, tout comme la thérapie ciblée, révolutionné la prise en charge des patients atteints de mélanome métastatique, avec plus de 40% de patients toujours en vie après 5 ans de traitement. Le risque d’apparition chez ces patients d’un second mélanome primitif, n’a pas été étudié. Une étude récente publiée dans British Journal of Dermatology a analysé pour la première fois ce risque chez 498 patients traités par immunothérapie pour un mélanome avancé, sur 2 centres de référence en oncodermatologie (Ambroise Paré à Boulogne Billancourt-UVSQ/UPSaclay et l’hôpital Cochin à Paris). 4 patients ont été identifiés pour avoir présenté un second mélanome cutané primitif, pendant leur traitement par anti-PD-1, soit un taux d’incidence globale de 0,8% (IC95% [0,3-2,0%]) et une incidence de 640,0 nouveaux cas pour 100000 personne-années (IC95% [240,9-699,8]). Ces 4 patients bénéficiaient pourtant d’une réponse complète à l’immunothérapie. Ces seconds mélanomes cutanés primitifs, pris en charge précocement (3 étaient in situ, 1 présentait une épaisseur limitée, à 0,3mm selon Breslow), ont pu être traités par chirurgie seule. Aucune récidive n’a été observée. Cette étude insiste sur la nécessité d’un examen dermatologique régulier chez tous les patients présentant un antécédent de mélanome, y compris pour les patients sous immunothérapie par anti-PD-1. Légende Figure : Lésion érythémateuse, pigmentée en périphérie et hypopigmentée au centre (Patient #2). Contact : elisa.funck-brentano@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 4, 2020 5:55 AM

|

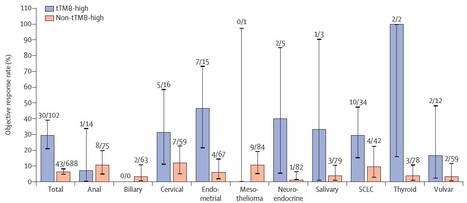

La quantité de mutations présentes dans l’ADN des cellules tumorales, ou charge mutationnelle tumorale, permet de prédire l’efficacité d’une immunothérapie. C’est ce que démontre de manière prospective l’essai clinique, multicentrique international de phase 2 baptisé Keynote-158 dont les premiers résultats sont publiés dans le Lancet Oncology. Ces travaux, menés par le Dr Aurélien Marabelle, directeur clinique du programme d’immunothérapie de Gustave Roussy,contribuent à définir un nouveau biomarqueur, pertinent pour déterminer les patients susceptibles de bénéficier d’un traitement par pembrolizumab, une immunothérapie anti-PD-1. Lire la suite ICI. Contact : Aurelien.marabelle@gustaveroussy.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...