Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 1, 5:30 PM

|

Créé en 2023 autour de 8 plateformes et fort de son dynamisme, le réseau CyPSay (pour Cytométrie Paris-Saclay) s’enrichit en accueillant 5 plateformes supplémentaires ! Ainsi, CyPSay fédère à présent 13 plateformes : Il y a 2 ans, ce réseau a réuni CYM (ex PLAIMMO, IPSIT / Plateforme de Cytométrie H. Moissan), SpICy (ICP / SpectroImageries et Cytométrie), FlowCyTech (IDMIT, Institut JACOB) et I2BC / Plateforme de cytométrie (IMAGERIE-GIF) au réseau des plateformes du biocluster GENOPOLE, nommé OCCIGEN. Ce réseau génopolitain regroupe des équipements complémentaires présents sur ImCy (Imagerie-Cytométrie, Généthon), sur la plateforme de bioproduction (cellulaire, automatisée) de l’I-Stem, au LGRK (Laboratoire de Génomique et Radiobiologie de la Kératinopoïèse, Institut F. Jacob) et sur la plateforme de tri et clonage de levures opérée par Hybrigenics Services. S’y ajoutent aujourd’hui les plateformes CYMAGES (Plateforme de Cytométrie et Imagerie) de l’UVSQ, CurieCoreTech CYPIC de l’institut Curie (site Orsay), CyACT (Plateforme de Cytométrie Analyse Cellulaire et Tri /iRCM, Institut JACOB / CEA), @BRIDGe et le plateau de phénotypage de l’IERP à l’INRAE de Jouy-en-Josas qui étoffent l’offre de cytométrie du réseau. CyPSay recense maintenant toute une panoplie d’équipements, tous complémentaires, dont : Fortessa et Fortessa X-20 (BD Biosciences) ; cytoFLEX S et cytoFLEX LX (Beckman Coulter) ; Partec (Sysmex) ; NovoCyte 3000 (Agilent), MACS Quant 10 et MACS Quant X (Miltenyi) ; SP6800 (Sony) ; ZE5 (Biorad) , Aurora (Cytek), HELIOS (Standard Biotools), très souvent situés à proximité de trieurs : SH800 (Sony), ARIA IIu, ARIA III SORP et ARIA Fusion (BD Biosciences) ; MoFlo AstriosEQ, cytoFLEX SRT (Beckman Coulter), Influx (BD Biosciences), ainsi qu’un COPAS FP1000 (Union-Biometrica), cytomètre original permettant l’analyse et le tri d’objets biologiques complexes (larves de poisson zèbre, organoïdes) et un cytomètre imageur en flux ISX (Cytek) . A travers ce FOCUS PLATEFORME, nous souhaitons rappeler les trois principaux objectifs de ce réseau de proximité. A l’échelle des plateformes, il s’agit de partager les expertises respectives des partenaires lors de réunions régulières, de discuter des évolutions des technologies pour acquérir et analyser des données de cytométrie, d’identifier les besoins en investissements et de se fédérer pour des demandes de financement d’instruments et/ou de logiciels spécifiques. Pour chaque utilisateur, le réseau permet de proposer un accompagnement optimal dans tous types de projets en cytométrie. Enfin, à l’échelle de la communauté Paris-Saclay, le réseau vise à promouvoir la découverte de la cytométrie et de ses variantes à travers différentes journées de formation ou séminaires ouverts à tous. Sur ce dernier axe, la deuxième journée de formation à la cytométrie en flux s’est déroulée le mardi 19 novembre 2024 à Henri Moissan et a regroupé 35 personnes autour de présentations, de tables rondes et d’un déjeuner financé par la GS Heads (Action workshop) et la société Standard Bio Tools. Cette journée a été l’occasion de présenter les différentes cytométries et quelques applications spécifiques proposées sur les plateformes du réseau (le FRET, la mesure du pH intracellulaire, la prolifération et étude du cycle cellulaire, l’analyse de la phosphorylation des protéines). Ce fut une très belle réussite que nous souhaitons renouveler très rapidement ! Le réseau CyPSay travaille maintenant à la mise en place de webinaires techniques au cours de l’année et à l’organisation d’une nouvelle journée le 5 novembre 2025 à laquelle vous serez prochainement invités. A cette occasion, nous espérons tous vous y retrouver très nombreux ! Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter la plateforme du réseau CyPSay la plus proche. ->Contact : Marie-Laure Aknin (marie-laure.aknin@universite-paris-saclay.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI CYM, à l’origine du réseau CyPsay, a déjà publié plusieurs FOCUS PLATEFORME, n’hésitez-pas à les relire … IPSIT / Plateforme de Cytométrie H. Moissan (CYM). La plateforme de cytométrie en flux (CYM) de l'Unité Mixte de Service, Ingénierie et Plateformes au Service de l'Innovation Thérapeutique (UMS-IPSIT), située au rez-de-chaussée du bâtiment Recherche Henri Moissan (HM1) offre régulièrement ses services aux équipes de recherche académiques du territoire Paris-Saclay ainsi qu'aux industriels. Le personnel de la plateforme est à votre disposition pour vous aider à la réalisation de projets de recherche fondamentale, préclinique sur des modèles expérimentaux ainsi que pour des protocoles de recherche clinique. Son personnel est aussi à votre service pour la mise au point de nouvelles techniques utilisant la cytométrie en flux. Les équipements de cytométrie en flux de la plateforme permettent le phénotypage des cellules par la détection de molécules membranaires et intracellulaires (biomarqueurs) mais aussi des études fonctionnelles telles que la détection de phosphorylation des protéines, la prolifération cellulaire, la quantification de cytokines ou chimiokines excrétées ou la détection d'ARN. Enfin, des tris cellulaires à haut débit sont aussi proposés par la plateforme. Et en parallèle, elle étend maintenant son offre de service en mettant à votre disposition un nouvel appareil de mesure de haute technologie, le QuickPlex® SQ 120 (Meso Scale Discovery, MSD) permettant l’analyse en multiplex de biomarqueurs par electrochemiluminescence. Nos activités qui peuvent être en relations avec celle d'autres plateformes, permettent l'identification de nouveaux biomarqueurs pouvant être des cibles thérapeutiques. A propos d’IPSIT. IPSIT (Ingénierie et Plateformes au Service de l’Innovation Thérapeutique) est une Unité Mixte de Service placée sous les tutelles conjointes de l’UPSaclay (UMS-IPSIT), l’Inserm (US31) et le CNRS (UAR3679). L’IPSIT regroupe 11 plateformes techniques, organisées en trois pôles technologiques (IMCELLF, OMICS et INTERACTIONS) et trois plateformes transverses. L’IPSIT se veut résolument à l’interface de la chimie, de la biologie et de la clinique en établissant le lien entre la cible pathologique et le médicament. L’IPSIT est adossée à une Structure Fédérative de Recherche (SFR) qui rassemble l’UMS et 25 équipes de recherche. Enfin, IPSIT participe à l’animation scientifique et à la formation des étudiants et des personnels tout en contribuant au rapprochement d’équipes d’horizons différents et à la transdisciplinarité des collaborations. Voir aussi leur FOCUS PLATEFORME décrivant toutes leurs expertises !

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 1:40 PM

|

Deux prix seront attribués : un prix de 100 000 euros décerné à un chercheur sénior (45 ans et plus*) et un prix de 50 000 euros pour un jeune chercheur (âgé de moins de 45 ans*), une année supplémentaire pourra être ajoutée pour les circonstances suivantes, dûment documentées : congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, maladie de longue durée.). Les prix seront remis à des chercheurs (DR, PU ou PU-PH) titulaires, rattachés à une équipe, exerçant dans un laboratoire de recherche à but non lucratif. Date butoir : 27 août 2025 avant 17h

La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2025 son appel à projets destiné à de jeunes chercheurs, français ou étrangers, désireux de rejoindre une structure de recherche en France pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de recherche. Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le cadre d’un appel à candidatures international, déjà sélectionné le/la chef d’équipe qu’elles souhaitent accueillir. Le but est d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation d’un groupe de recherche émergent avant l'obtention d’autres financements (programme Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses de l’ANR, programme ATIP/Avenir du CNRS et de l’Inserm, Starting Grant de l’ERC ou Impulscience de la Fondation Bettencourt-Schueller…) et, dans le cas d’un chercheur/d’une chercheuse non-statutaire, avant qu’il/qu’elle ne soit reçu(e) aux concours de recrutement des organismes publics de recherche ou d’enseignement supérieur. Le budget alloué en 2025 à cet appel à projets est de 2,7 millions d’euros. Attention : la demande de financement s’effectue en ligne via le nouveau portail Synto de la FRM. L’appel à projets est ouvert à partir du 24 février 2025, et, en fonction du budget disponible, jusqu’au 5 novembre 2025. Les dossiers sont évalués par un comité ad hoc, lors de 3 sessions, selon le calendrier ci-dessous. Calendrier de la Session 1 : - Date d'ouverture : 16 avril 2025

- Date de clôture : 4 septembre 2025

Télécharger l’AAP

Via Life Sciences UPSaclay

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 12:51 PM

|

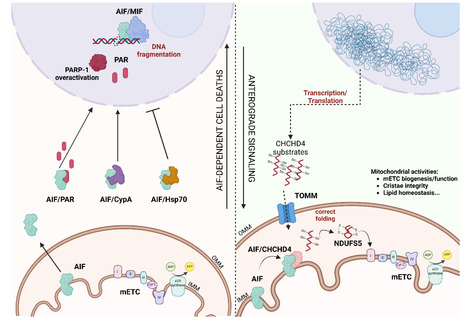

Dans une revue récente parue dans Cell Communication and Signaling, des chercheurs de l’UMR 9018 METSY (CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) font le point sur les connaissances concernant la protéine mitochondriale Apoptosis Inducing Factor (AIF). Longtemps, la seule fonction connue de cette protéine était dans la mort cellulaire programmée et les maladies mitochondriales, en raison notamment de nombreuses mutations fonctionnelles pouvant l’affecter. Mais, récemment il est apparu que le niveau d’expression de la protéine contrôle la biogénèse mitochondriale, la reprogrammation métabolique et influence la réponse de certains cancers solides pédiatriques et adultes aux traitements (figure). L’équipe de Catherine Brenner a pu montrer que la protéine jouait un rôle clé dans la reprogrammation métabolique observée dans certains cancers et que sa surexpression (et non les mutations) pouvait se révéler de mauvais pronostic. Ces avancées ont été possibles grâce à une collaboration étroite avec des cliniciens et chercheurs Inserm comme Dr B. Geoerger, Dr N. Gaspar et Dr. Marchais (UMR-S 1015 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) et l’essor des technologies -omiques telle la transcriptomique, la métabolomique, la protéomique et l’analyse de données moléculaires de patients (Essais cliniques OS 2006 et Mappyacts, R2 platform, Univ. Amsterdam). Désormais, la protéine apparait comme une cible potentielle innovante en oncologie et l’étude de son ciblage pharmacologique progresse en collaboration avec des chimistes de Paris Saclay, Dr Bruno Figadère et Pr Tâp Ha-Duong (BioCIS CNRS/UPSaclay, Orsay). Un inhibiteur d‘AIF pourrait se révéler intéressant à utiliser en combinaison avec d’autres thérapies afin de la potentialiser, lever des résistances et diminuer les toxicités des traitements. Légende Figure : Les deux rôles d’AIF dans la mort cellulaire et dans les fonctions mitochondriales vitales. Dans les morts cellulaires dépendantes d'AIF, la protéine est libérée des mitochondries, transloque dans le cytosol et se lie à des partenaires protéiques ce qui facilite son entrée dans le noyau. Une fois dans le noyau, AIF coopère avec les endonucléases et assure la dégradation de l'ADN. Au contraire, le rôle pro-survie d'AIF repose sur son interaction avec CHCHD4 dans la voie d'import mitochondrial de protéines-substrats riches en cystéine codées par le génome nucléaire (voie de signalisation antérograde). -> Contact : catherine.brenner@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 12:22 PM

|

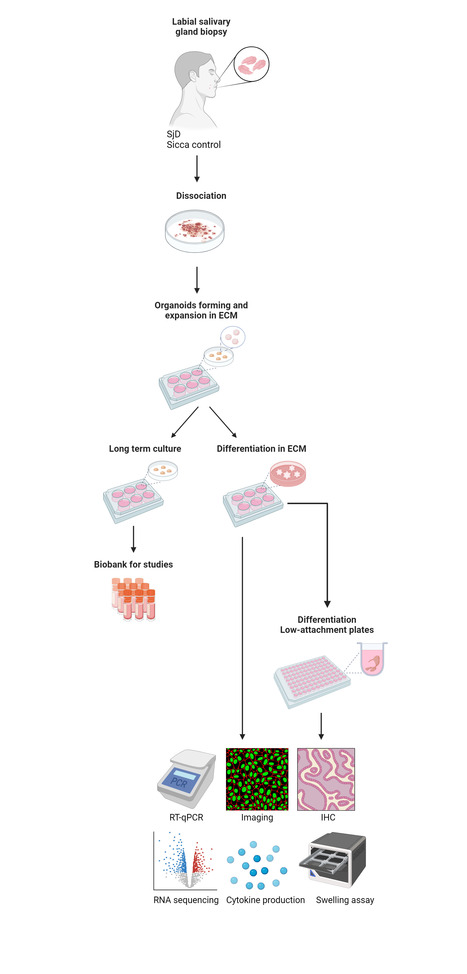

Dans une étude parue dans Annals of the Rheumatic Diseases, l’équipe « maladies auto-immunes » de l’UMR-S 1184 Center for Immunology of Viral Infections and Autoimmune Diseases-IDMIT (UPSaclay/Inserm/CEA, AP-HP, Le Kremlin-Bicêtre) a mis au point un modèle innovant d’organoïdes salivaires à partir de biopsies de patients atteints de la maladie de Sjögren, une maladie auto-immune systémique ciblant les cellules épithéliales salivaires. Les auteurs montrent que les organoïdes développés expriment des marqueurs épithéliaux acinaires, ductaux et myoépithéliaux. Ils sont capables de produire des cytokines en réponse à l’inflammation [Poly(I:C), IFNα)] et peuvent répondre à une stimulation cholinergique (test de gonflement) permettant d’approcher la fonction sécrétoire. L’étude montre que les organoïdes issus de patients, comparativement à des organoïdes dérivés de sujets contrôles, présentent une morphologie anormale (défaut de branching), une signature interféron persistante, ainsi qu’une capacité de réponse réduite à la stimulation cholinergique. L’exposition à un inhibiteur de JAK (tofacitinib) a permis d’améliorer cette réponse ce qui ouvre des perspectives thérapeutiques. Ainsi les organoïdes de glande salivaire développés à partir de biopsies de patients reproduisent le phénotype de la maladie de Sjögren avec une morphologie anormale, une signature IFN persistante et une fonction altérée. Ce modèle innovant pourra être utilisé pour l’évaluation de candidats médicaments et l’étude de la physiopathologie de la maladie. -> Contact : gaetane.nocturne@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 8:08 AM

|

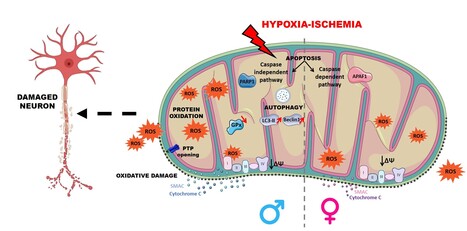

Dans une revue publiée dans Cell & Bioscience, des chercheurs du laboratoire d’Etudes de l’Unité Neurovasculaire et Innovation Thérapeutique (LENIT), DMTS/SPI (CEA/UPSaclay, Gif-sur-Ybvette) font le point sur les liens complexes entre hypoxie-ischémie néonatale, dysfonction mitochondriale et dimorphisme sexuel. L’encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale est une complication relativement fréquente, avec une mortalité ainsi qu’une morbidité neurologique importantes. En décrivant des données issues de la biologie cellulaire, de l’épigénétique et des approches multi-omiques, cette revue discute le rôle de la mitochondrie, organelle véritable sentinelle du métabolisme cellulaire, dans la réponse des cellules cérébrales à l’hypoxie-ischémie. Les auteurs soulignent que les mitochondries réagissent différemment selon le sexe biologique, influençant ainsi la vulnérabilité des cellules cérébrales. Ces observations in vitro sont mises en parallèle des données dans les modèles précliniques mais également chez l’homme démontrant la vulnérabilité des mâles, qui présentent des déficits neurologiques plus marqués et un taux de mortalité plus élevé que les femelles. En s’appuyant sur les avancées récentes dans la modélisation in vitro, cette revue met également en lumière l’usage des organoïdes cérébraux humain comme outils innovant pour étudier les effets au niveau cellulaires et moléculaires dans ce contexte particulier. Cette revue ouvre de nouvelles perspectives quant à la compréhension des fonctions mitochondriales dérégulées dans l’hypoxie-ischémie néonatale. Les données rapportées ouvrent également la voie au développement de thérapies ciblées sur cet organelle, tenant compte du sexe, et souligne l’importance d’une modélisation plus représentative de la diversité biologique humaine dans la recherche en neurosciences. Légende Figure : Mitochondrial dysregulation during HI events. Mitochondria play a crucial role in HI, injury with production of ROS species, apoptosis, increased membrane permeability, lipid peroxidation, autophagy, protein oxidation and disruption of calcium homeostasis. Created using BioRender.com and SMART Servier Medical Art -> Contact : aloise.mabondzo@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 7:44 AM

|

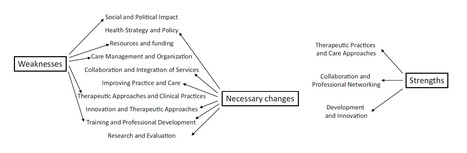

La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PEA) en France fait face à une crise majeure due à une demande croissante et une offre insuffisante, entraînant des délais d'attente souvent supérieurs à six mois. Face à cette situation préoccupante, la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA) et les chercheurs du centre de recherche en épidémiologie et santé des populations CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont lancé une recherche-action qualitative assistée par l'intelligence artificielle, afin d'envisager le futur de la PEA de 2026 à 2050. Ce projet a impliqué des professionnels nationaux ou internationaux, des parents et divers acteurs institutionnels. L'analyse thématique, appuyée par des techniques d'IA, a permis d'identifier cinq axes prioritaires : l'intégration sociale de la psychiatrie, l'interdisciplinarité des savoirs, l'amélioration de la prise en charge, le soutien aux soignants, et la réorganisation du système de soins. Ce travail a conduit à une publication dans European Journal of Child and Adolescent Psychiatry. Les propositions qui en sont issues préconisent notamment une clarification des rôles des professionnels, un renforcement du dépistage précoce et une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués. Présentées lors d'un symposium au ministère de la Santé en présence du ministre, ces recommandations visent à aider les politiques à engager des réformes sur une base rationnelle. Espérons qu’un maximum d’entre elles puissent voir le jour !

-> Contact : bruno.falissard@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 11, 8:12 AM

|

Dans une étude publiée dans Critical Care, les chercheurs de l’équipe du Pr. Xavier Monnet du Service de médecine intensive-réanimation de l’Hôpital Bicêtre (UMR S-999 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) ont effectué une nouvelle revue systématique de la littérature avec méta-analyse évaluant l'effet de l'initiation précoce de la noradrénaline chez les patients en choc septique. Cette revue systématique et méta-analyse actualisée inclut dix études (deux essais contrôlés randomisés, trois études avec appariement par score de propension et cinq études observationnelles), totalisant 4767 patients. Les résultats indiquent que l'administration précoce de noradrénaline est associée à une réduction significative de la mortalité en unité de soins intensifs, notamment dans les essais randomisés (OR 0,49 ; IC 95% 0,25–0,96). Des bénéfices supplémentaires incluent une réduction du volume de fluides administrés à 6 heures, un temps plus court pour atteindre la pression artérielle moyenne cible, une diminution de la dose totale de noradrénaline et un nombre accru de jours sans ventilation mécanique. Les analyses en sous-groupes suggèrent que ces effets sont particulièrement marqués lorsque la noradrénaline est administrée dans l'heure suivant le diagnostic et chez les patients avec un taux de lactate ≤3 mmol/L. Cependant, l'analyse séquentielle des essais prenant en compte les risques d’erreurs aléatoires due à l’accumulation progressive des données, indique que des données supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Ainsi, bien que l'initiation précoce de la noradrénaline semble prometteuse pour améliorer les résultats cliniques chez les patients en choc septique, des essais contrôlés randomisés supplémentaires sont requis pour établir des recommandations définitives. Légende Figure : Forest plot for mortality in (A) RCT and PSM studies, or in (B) observational studies. -> Contact : christopher.lai@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 11, 7:50 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Tadeusz W. Kononowicz, Chercheur en neurosciences cognitives

Tadeusz W. Kononowicz est chercheur avec le titre de professeur au CNRS, affilié à l'Institut de neurobiologie de Paris-Saclay. Ses travaux de recherche se déroulent à NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) en France et à l'Académie polonaise des sciences, dans le cadre de projets financés par une subvention OPUS du Centre national des sciences. Il a obtenu son doctorat à l'université de Groningue, en se concentrant sur la perception du temps. Au centre Neurospin de Saclay, il a étudié les mécanismes temporels dans le cerveau à l'aide de méthodes de neuro-imagerie avancées, puis a étendu ses recherches à des modèles animaux, étudiant la perception du temps chez les rats (NeuroPSI) et chez les primates à l'Institut des neurosciences cognitives de Lyon. Ses principales recherches portent sur la façon dont le cerveau représente le temps, gère l'incertitude associée à son évaluation et comment la perception du temps est liée à la métacognition - la capacité de réfléchir sur ses propres processus cognitifs. La perception du temps permet à l'homme et à d'autres espèces de sentir le passage du temps et d'utiliser cette connaissance pour coordonner des activités, comme jouer d'un instrument de musique. La métacognition, quant à elle, nous permet de contrôler et d'évaluer ces jugements et actions internes. Plus récemment, le Dr Kononowicz a commencé à étudier la capacité du cerveau à évaluer la précision de ses propres jugements temporels. Dans ce type d'expérience, les participants tentent de reproduire le plus fidèlement possible des intervalles de temps appris précédemment et évaluent ensuite la précision de leurs propres mesures. Ses travaux de recherche développent également des méthodes pour étudier les capacités métacognitives concernant la perception du temps chez les rongeurs et d'autres animaux. Dr Kononowicz utilise un large éventail de méthodes de recherche, notamment la modélisation informatique, des méthodes de mesure non invasives (EEG, MEG), la stimulation transcrânienne, ainsi que des enregistrements in vivo (enregistrements de la fonction neuronale, LFP) et des méthodes causales (injections pharmacologiques) chez les rats et les primates. Cette approche interdisciplinaire nous permet de découvrir les mécanismes complexes de la perception, de l'évaluation et de la réflexion du temps dans le cerveau. -> Contact : tadeusz.kononowicz@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 12:18 PM

|

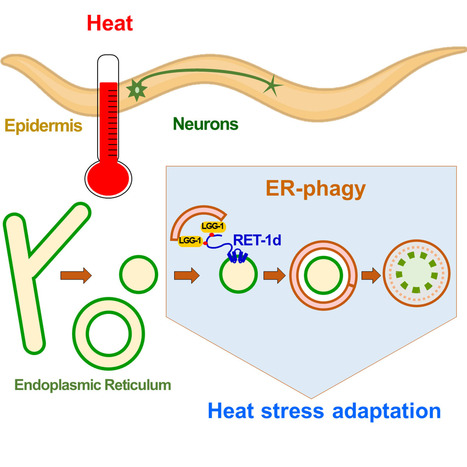

Dans une étude publiée dans Current Biology, l’équipe Autophagie, Stress et Développement (I2BC, CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) montre qu’un stress thermique aigu induit dans les neurones et l'épiderme de C. elegans une autophagie sélective du réticulum endoplasmique (RE). Les chercheurs ont identifié un nouveau mécanisme cellulaire qui participe à l'adaptation du nématode à un stress thermique. La dégradation sélective du RE par autophagie, appelée RE-phagie, favorise le rétablissement de l'homéostasie du RE après un stress. En fonction du stress du RE, différents types de RE-phagie impliquent divers récepteurs sélectifs de l'autophagie. Cette étude dirigée par Renaud Legouis et Christophe Lefebvre décrit une macro-RE-phagie induite par la fragmentation du RE tubulaire en réponse à un stress thermique aigu. L’équipe a identifié un nouveau récepteur de la RE-phagie codé par l'isoforme longue du réticulon RET-1d. RET-1d est principalement exprimée dans le système nerveux et l'épiderme et colocalise avec la protéine d'autophagie « ubiquitine-like » LGG-1/GABARAP pendant l'autophagie induite par le stress thermique. Deux motifs LIR (LC3-interacting region) dans la longue région intrinsèquement désordonnée de RET-1d médient son interaction avec la protéine LGG-1. La déplétion spécifique de l'isoforme RET-1d, ou les mutations des motifs LIR, entraînent une autophagie défectueuse et une diminution de la capacité des animaux à s'adapter au stress thermique. Ces données révèlent un mécanisme de RE-phagie dépendant de RET-1d et LGG-1 qui a lieu dans les neurones et l'épiderme et qui participe à l'adaptation de C. elegans au stress thermique. -> Contact : renaud.legouis@i2bc.paris-saclay.fr / christophe.lefebvre@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 12:39 PM

|

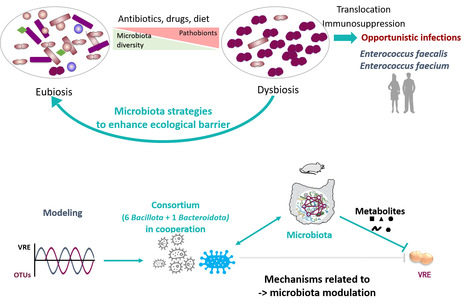

Des chercheurs de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et de l’unité MaIAGE (INRAE/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont conçu un consortium de bactéries commensales capable d'améliorer l’effet barrière contre l'Entérocoque Résistant à la Vancomycine. (Jan et al., 2025). Plusieurs facteurs, dont les traitements antibiotiques, peuvent déstabiliser le microbiote et permettre la prolifération de pathogènes ou de pathobiontes ESKAPE qui représentent une menace pour la santé humaine. Il s'agit notamment des entérocoques résistants à la vancomycine (ERV), dont la prolifération intestinale chez les patients immunodéprimés augmente le risque d'infections potentiellement mortelles. L'importance de la composition du microbiote dans l’inhibition de la prolifération intestinale des pathogènes, connue sous les termes de résistance à la colonisation ou effet barrière, a conduit au développement de thérapies ciblées visant à restaurer la communauté microbienne intestinale par l'introduction de bactéries symbiotiques. Ces stratégies basées sur le microbiote sont particulièrement importantes pour la restauration du microbiote des patients hospitalisés traités avec des antibiotiques à large spectre. Dans une étude parue dans Microbiome, les chercheurs ont identifié 7 espèces moléculaires qui sont en corrélation négative avec le portage d'ERV chez des souris traitées avec des antibiotiques en modélisant des données biologiques longitudinales. Ils ont démontré que la supplémentation avec le mélange de 7 bactéries représentatives (Mix7) de ces espèces améliore l'effet barrière contre l’ERV in vivo de manière dépendante du microbiote. Ils ont constaté que le microbiote initial influence l'efficacité de la supplémentation et ont identifié des biomarqueurs bactériens potentiels, prédictifs de la réponse au traitement. Ils ont montré qu’aucune des souches du Mix7 n'inhibe directement la croissance de l’ERV in vitro. Par contre, l'une d'entre elles est essentielle pour promouvoir l'effet barrière in vivo, indiquant un mécanisme coopératif entre les souches et/ou le microbiote. La recherche d'équivalents fonctionnels chez l'homme a révélé que 5 des 7 souches appartiennent à des espèces partagées entre la souris et l'homme, alors que moins de 3% des espèces sont partagées entre l'homme et la souris. Cela indique que ces espèces sont des espèces clés du microbiote intestinal des mammifères, soulignant le potentiel translationnel pour une application chez l'homme. Ce travail a un impact majeur pour deux raisons principales : i) il montre que le consortium de 7 bactéries est un bon candidat pour la bactériothérapie afin de raccourcir la période de dominance des entérocoques chez les individus à risque, limitant ainsi le risque d'infection, et ii) il démontre un mécanisme indirect impliquant le microbiote initial et la modulation du microbiote au cours de la récupération après traitement antibiotique. L’effet du Mix7 sur l’accélération de la restauration globale des fonctions du microbiote pourrait contribuer à la récupération des fonctions du microbiote dans le contexte d'autres pathologies liées à un déséquilibre du microbiote. Lire aussi l'Actu INRAE -> Contact : lionel.rigottier-gois@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 4:47 PM

|

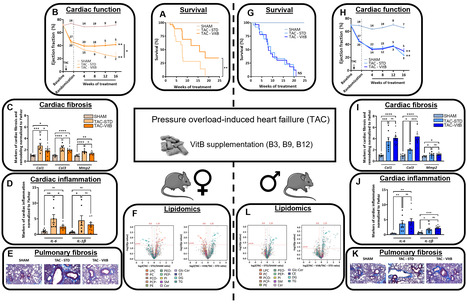

Bien que plusieurs décennies de recherche aient permis le développement d’un arsenal thérapeutique élaboré pour traiter l’insuffisance cardiaque, ce syndrome reste une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés. Certains aspects connus de la pathologie, notamment les perturbations du métabolisme lipidique, ne sont toujours pas ciblés par les traitements actuels et font l’objet d’importants efforts de recherche pour proposer de nouvelles thérapies. Sur la base de résultats d'études antérieures démontrant des effets cardioprotecteurs de vitamines B, des chercheurs de l’UMR-S 1180 (INSERM/UPSaclay, Orsay) et leurs collaborateurs de l’Université de Montréal ont étudié l'efficacité d'un régime synthétique enrichi en vitamines B (B3, B9 et B12) pour restaurer le métabolisme lipidique cardiaque et améliorer la fonction cardiaque dans un modèle murin d'insuffisance cardiaque établie (induite par surcharge de pression). Leur étude, publiée dans American Journal of Physiology, révèle que ce cocktail améliore significativement la survie et la fonction cardiaque seulement chez les femelles. Ces effets bénéfiques s’accompagnent d’une réduction de la fibrose cardiaque et pulmonaire, d’une diminution de l’inflammation et d’une normalisation du lipidome circulant, ces paramètres n’étant pas améliorés chez les mâles. Dans le contexte de l’étude, ceci montre une réponse spécifique au traitement selon le sexe et suggère un remodelage lipidomique différentiel uniquement favorable aux femelles. A l’heure où les différences entre les femmes et les hommes suscitent un intérêt croissant dans le domaine des maladies cardiovasculaires, cette étude souligne que les réponses à un traitement donné peuvent varier, prônant le développement de thérapies personnalisées adaptées au sexe du patient. Légende Figure : Effets d’une supplémentation en vitamines B sur la survie (A et G), la fonction cardiaque (B et H), la fibrose cardiaque (C et I), l’inflammation cardiaque (D et J), la fibrose pulmonaire (E et K) et le profil lipidique (F et L) de souris ayant développé une insuffisance cardiaque induite par une surcharge de pression du ventricule gauche. -> Contact : jerome.piquereau@universite-paris-saclay.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 12:53 PM

|

L’Université Paris-Saclay et la start-up deeptech HABS signent un partenariat structurant pour développer leurs relations scientifiques d’accès aux talents et institutionnelles dans le domaine des neurotechnologies non invasives - Juin 2025 À l’occasion du salon Viva Technology 2025, auquel elles participent toutes les deux, l’Université Paris-Saclay, qui place l’innovation au cœur de sa stratégie, et la start-up deeptech HABS, qui vise à libérer le potentiel de l’analyse des ondes cérébrales au bénéfice de nombreux secteurs d’activité, viennent d’annoncer la signature d’une convention de partenariat. L’objectif est de faire progresser ensemble la capacité de l’Université Paris-Saclay et de ses membres à répondre aux besoins d’innovation d’HABS en stimulant les relations avec les laboratoires, les talents et les plateformes du territoire. Le sujet clé est l’analyse des ondes cérébrales et de ses applications.

La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions à la journée scientifique : "CRISPR tools: more than a knockout" qui se tiendra le 24 juin 2025 de 8h30 à 18h dans le bâtiment Henri Moissan (amphithéâtre Olivier Kahn) de l'Université Paris Saclay. Nous aurons le plaisir d'accueillir 3 keynote speakers : Pour vous inscrire : cliquez ici

Via Life Sciences UPSaclay

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 1:23 PM

|

Le partenariat Hubert Curien Protea soutient les coopérations scientifiques entre laboratoires des deux pays. Les financements couvrent principalement les mobilités entre la France et l’Afrique du Sud, avec un budget annuel maximal de 20 000 €.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 1:09 PM

|

Two types of grants will be awarded for human prion disease research: - One-year grants of up to $50,000

- Two-year grants of up to $100,000

Projects may be focused on pathophysiology, molecular mechanisms, cell and animal disease models, diagnostics, clinical and translational research, studies identifying treatment targets or biomarkers, genetics, bioinformatics, or other areas related to human prion diseases. Download PDF

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 12:36 PM

|

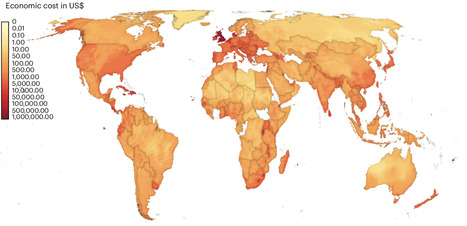

Les invasions biologiques sont l'un des principaux moteurs de perte de biodiversité dans le monde. Elles coûtent également des milliards de dollars aux économies mondiales, notamment en raison des dommages causés à l'agriculture, à la santé et à la sécurité alimentaire et hydrique. Cependant, ces coûts sont bien en deçà du coût réel, car les données n'existent que pour quelques pays et pour un petit nombre d'espèces exotiques envahissantes (EEE). Dans une nouvelle étude du projet InvaCost, un consortium d'auteurs dont des scientifiques du Laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette) ont utilisé les coûts existant pour les extrapoler spatialement dans les pays où les données sont absentes. En utilisant des modèles de niche (SDM ou modèles de distribution d'espèces) et en prenant en compte la surface d'habitat favorable occupée par chacune des espèces envahissantes dans chaque pays, ainsi que les caractéristiques socio-économiques de ces pays, les auteurs ont pu montrer des coûts près de 500 fois supérieurs aux estimations précédentes. Il existe également un décalage de près de 50 ans entre le début d’une invasion et l'observation des coûts économiques, laissant présager une augmentation future à la mesure de la croissance exponentielle des invasions observée ces dernières décennies. En conclusion, cette étude, publiée dans Nature Ecology & Evolution, montre que le coût économique des invasions biologiques, qui était déjà de l'ordre de celui des catastrophes naturelles, leur sont finalement supérieurs de deux ordres de grandeurs, avec une augmentation exponentielle pour les décennies à venir. Cela renforce les messages de l'importance cruciale de rapidement investir dans des outils efficaces de prévention, de détection précoce et d'élimination des invasions biologiques. -> Contact : franck.courchamp@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 8:18 AM

|

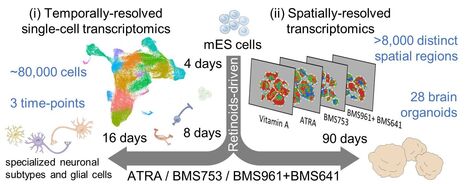

Dans une étude publiée dans le Journal NAR Molecular Medicine, les chercheurs de l’équipe SysFate au Genoscope à Evry ont pu tracer l’hétérogénéité cellulaire issue de la différentiation neuronale induite par traitement des cellules souches avec des ligands synthétiques pour les récepteurs nucléaires RAR. Spécifiquement ils ont étudié l'expression génique dans environ 80 000 cellules couvrant 16 jours de différenciation de cellules souches murines, induite par le pan agoniste « all-trans retinoic acid » (ATRA), l'agoniste RARα BMS753 ou l'activation des récepteurs RARβ et RARγ (BMS641 + BMS961). De plus, ils ont élucidé le rôle de ces rétinoïdes dans la formation du tissu nerveux dans les 90 jours de cultures d'organoïdes cérébraux, en analysant plus de 8 000 régions spatiales distinctes sur 28 organoïdes cérébraux. Malgré une progression retardée dans BMS641 + BMS961, les agonistes spécifiques de RAR ont conduit à une variété de sous-types neuronaux, d'astrocytes et de précurseurs d'oligodendrocytes. La transcriptomique spatialement résolue réalisée sur des organoïdes a révélé une expression isotypique de RAR spatialement distincte, conduisant à des signatures de spécialisation associées aux tissus matures, notamment une variété de sous-types neuronaux, des signatures de structure tissulaire de type rétine et même la présence de microglie. -> Contact : mmendoza@genoscope.cns.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 12, 7:58 AM

|

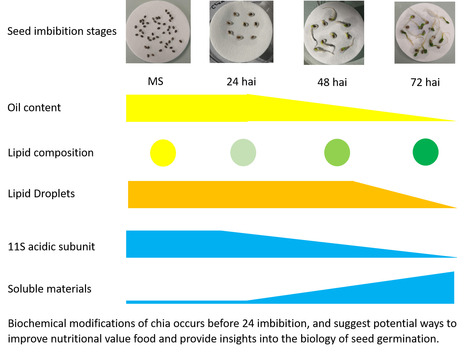

La chia (Salvia hispanica L.), une plante de la famille des Lamiacées originaire d’Amérique centrale, est aujourd’hui principalement cultivée dans le sud-ouest de la France, notamment la variété ORURO®. Les graines de chia sont reconnues pour leur richesse nutritionnelle, contenant plus de 30% de lipides et 19% de protéines. Elles sont particulièrement intéressantes en raison de leur forte teneur en acides gras oméga-3 et oméga-6, avec un rapport ω3/ω6 favorable pour la santé humaine. Les réserves lipidiques (huile) et protéiques sont stockées dans les graines sous forme de gouttelettes lipidiques et de corps protéiques. Ces réserves sont mobilisées au cours de la germination pour soutenir la croissance du plantule. Les chercheurs de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles), de l’INRAE, du CEA et la plateforme de protéomique PAPPSO se sont intéressés au potentiel de la germination pour améliorer la qualité nutritionnelle des réserves des graines de chia, en vue d’applications alimentaires. À l’aide d’approches de protéomique et de lipidomique, les chercheurs ont analysé les transformations biochimiques et métaboliques ayant lieu pendant la germination, notamment la dégradation et la mobilisation des réserves en protéines et en lipides. Les résultats mettent en évidence un remaniement moléculaire important au cours de ce processus, suggérant que la germination pourrait contribuer à améliorer la valeur nutritionnelle des graines de chia en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine. Ce travail, publié dans Food Chemistry, est dédié à la mémoire de notre collègue Yann Gohon, Maître de conférences à AgroParisTech, disparu en 2023. -> Contact : thierry.chardot@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 11, 8:24 AM

|

Dans une étude publiée dans Scientific Reports, des scientifiques de l’UMR Agronomie (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau) ont étudié comment la ponte d’œufs par des papillons déclenche l’émission de signaux volatils chez certaines plantes. Ces signaux, appelés OIPVs (Oviposition-Induced Plant Volatiles), sont perçus par les plantes voisines, qui activent alors des défenses anticipées contre les herbivores, avant même que les chenilles ne commencent à s'alimenter. Cette communication interplantes révèle un mécanisme d’alerte sophistiqué qui permet aux plantes non attaquées de mieux résister aux attaques imminentes, et notamment de limiter la croissance des chenilles. Cette étude ouvre des perspectives prometteuses pour des approches de protection des plantes agroécologiques innovantes, basées sur l’écologie chimique naturelle. Légendes Figures : 1) Figure de la ponte du papillon, 2) figure des méthodes d'expérimentation et 3) Croissance de la chenille sur différentes plantes. -> Contact : pius.otto@inrae.com / foteini.paschalidou@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 11, 8:01 AM

|

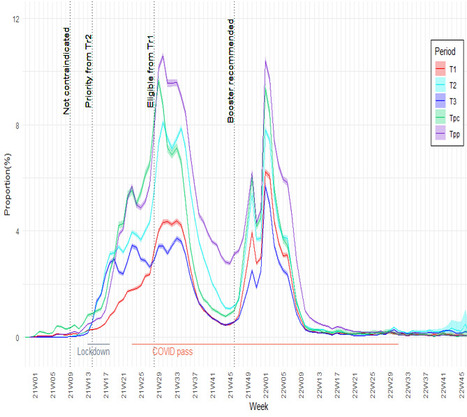

Dans une étude récemment publiée dans Vaccine, des scientifiques de l’équipe Biostatistique en Grande Dimension du CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont utilisé les données du Système National des Données de Santé pour identifier les femmes enceintes durant les années 2021 et 2022 (quelle que soit l’issue et la durée de leur grossesse) et analyser les données de vaccination et d’infection COVID de celles-ci. Ils montrent que 75% des femmes ont reçu au moins une dose de vaccin, contre 90% dans la population générale ayant une structure d'âge similaire. Environ 26% des femmes ont été vaccinées pendant leur grossesse, ce taux étant plus faible chez les femmes les plus jeunes, celles avec un faible niveau socio-économique et celles vivant dans le sud-est de la France métropolitaine ou en outre-mer. Ils ont également calculé les taux de vaccination hebdomadaires en fonction de la phase de la grossesse (premier, deuxième et troisième trimestres, périodes pré-conceptionnelle et post-grossesse), en tenant compte des périodes d’inéligibilité à la vaccination (six mois suivant chaque infection par Covid-19). Les femmes se faisaient vacciner le plus souvent en dehors de leur grossesse (après ou, dans une moindre mesure, avant la grossesse). Les vaccinations pendant la grossesse étaient principalement au cours du deuxième trimestre. Dans l'ensemble, les résultats de l’étude montrent l'impact positif des recommandations nationales sur la dynamique de la vaccination. Cependant, la couverture vaccinale des femmes enceintes, qui sont à risque accru de complications pour elles-mêmes ou pour leur fœtus, pourrait être améliorée par des campagnes ciblées. -> Contact : sylvie.escolano@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 5, 5:55 AM

|

Les personnels de la Faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay s’associent à l’hommage international rendu au Professeur Étienne-Émile Baulieu, professeur agrégé de Biochimie de la Faculté de médecine Paris-Sud 11 (aujourd’hui Paris-Saclay) et inventeur de la pilule abortive. Étienne-Émile Baulieu, médecin et enseignant-chercheur français de renommée internationale, s'est éteint ce 30 mai 2025 à l’âge de 98 ans. Il avait reçu en 1989 le prix Albert Lasker, considéré comme une antichambre au prix Nobel, pour ses contributions essentielles à la découverte et au développement clinique de l’antihormone antiprogestative RU486 connue actuellement par sa dénomination internationale mifepristone. Lire la suite de l’hommage et l’article publié dans Le Monde

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 12:25 PM

|

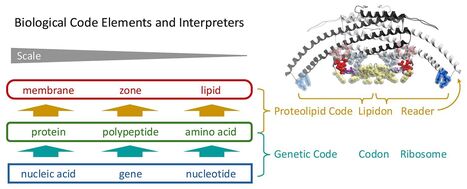

Dans une revue publiée dans Current Opinion in Structural Biology, des chercheurs, dont Michael Overduin et Thibaud Dieudonné de l'I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) proposent d'examiner et de catégoriser les interactions lipides-protéines qui recrutent les protéines vers diverses membranes cellulaires et régulent leur activité. Grâce à de nouvelles technologies, les complexes moléculaires peuvent être purifiés intacts à l'aide de polymères actifs sur les membranes, et leur structure peut être résolue par imagerie cryoélectronique in vitro et in situ. Cela permet de visualiser in vivo les orientations natives des lipides liés aux protéines, montrant comment ils forment des machines fonctionnelles sur les membranes courbes des cellules. Cela contribue à la compréhension du code protéolipidique, dans lequel des ensembles de lipides (« lipidons ») déterminent où les protéines sont activées dans les cellules. Ce code est analogue aux codons, qui déterminent quels acides aminés sont ajoutés à un polypeptide. Ensemble, les codes génétique et protéolipidique forment le code biologique qui détermine la structure cellulaire à partir des informations de la séquence d'ADN. -> Contact : michael.overduin@i2bc.paris-saclay.fr / thibaud.dieudonne@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 4:38 PM

|

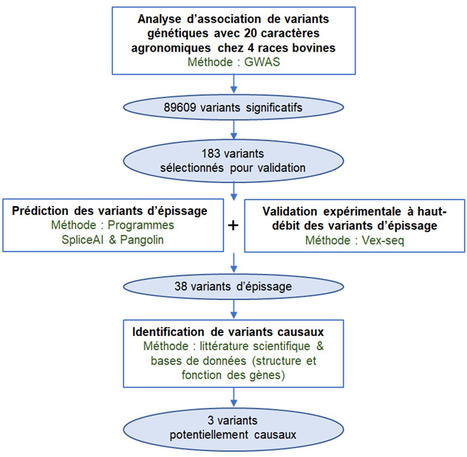

Grâce aux technologies de séquençage à haut-débit du génome, des millions de variations génétiques ont été identifiées chez le bovin. L’exploitation de ces données au travers d’études d’association à l’échelle du génome (GWAS) a permis de mettre en évidence une association statistique entre certains de ces variants et une ou plusieurs caractéristiques biologiques. Pour autant, une simple association ne permet pas de savoir si ces variants agissent directement sur le fonctionnement du génome. Pour identifier les variants responsables de modifications phénotypiques, également appelés variants « causaux », il faut mettre en œuvre des analyses fonctionnelles complémentaires des approches statistiques. Ces dernières permettront d’évaluer l’impact des variants sur l’expression et la fonction des gènes, en lien avec les phénotypes étudiés. L’identification des variants causaux est importante pour développer des méthodes de sélection génomique plus précises et efficaces, nécessaires à la mise en place d’un élevage durable et résilient. Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, les scientifiques de l’UMR Génétique Animale et Biologie Intégrative – GABI (Equipe GBOS, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont mis en place une approche innovante, spécifiquement créée pour explorer le rôle des variants impactant l’épissage sur l’élaboration des caractères agronomiques complexes chez le bovin. Pour rappel, l’épissage est le processus post-transcriptionnel qui a lieu chez les eucaryotes et par le biais duquel les introns des ARN non matures sont excisés afin d’obtenir des ARN fonctionnels. Des GWAS ont d’abord permis d’isoler un ensemble de variants associés à des caractères d’intérêt concernant la santé, la production et la fertilité, et donc potentiellement impliqués dans la modification de fonctionnalité des gènes. Puis, une approche fonctionnelle basée à la fois sur des algorithmes d’intelligence artificielle prédisant les variants d’épissage et sur un criblage moléculaire à haut-débit sur lignées cellulaires a permis d’identifier 38 variants d’épissage associés aux phénotypes étudiés. L’exploitation de la littérature scientifique a permis de valider que 3 d’entre eux étaient très probablement causaux pour les variations phénotypiques associées. Légende Figure : Stratégie d’identification de variants d’épissage causaux impliqués dans les caractères agronomiques bovins. -> Contact : arnaud.boulling@inrae.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...