Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 18, 11:17 AM

|

Un évènement à ne pas manquer ! Le 20 février 2026, le Service Hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ, Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot, Orsay) et le laboratoire de recherche BIOMAPS (CEA, CNRS, Inserm, Université Paris-Saclay) vous invite à l’inauguration de son IRM à bas champs (Magnetom Free.max 0,55T). Cet équipement unique sur Paris-Saclay, viendra compléter l’offre de PASREL-Imagerie avec un nouvel outil clinique de pointe, et renforcer le nœud Paris-Sud de l’infrastructure nationale France Life Imaging (FLI). Cette nouvelle IRM bas champs viendra accroître les capacités technologiques et scientifiques du SHFJ pour caractériser les solutions innovantes des acteurs industriels dans différentes aires thérapeutiques. Inscription gratuite, mais obligatoire : https://irm055t biomaps.sciencesconf.org Ci-dessous le programme de cette journée : 9:30 – 10:00: Accueil 10:00 – 10:10 : Le mot de France Life Imaging (Régine Trébossen) 10:10 – 10:20 : BioMaps vers les bas champs (Vincent Lebon / Nicolas Tournier) 10:20 – 10:40 : Champs magnétiques : des hauts et des bas (Marie Poirier Quinot) 10:40 – 11:00 : Bas champs : the come back (Angéline Nemeth) 11:00 – 11:10 : MAGNETOM Free.Max , une IRM à 0,55 T (Siemens Healthineers) 11:10 – 11:50: L’imagerie cardiovasculaire à 0,55T (Stanislas Rapacchi) 11:50 – 12:15 : Respirer à plus bas champs (Xavier Maître) 12:15 – 13:30 Buffet et visite -> Contact : Rose-Marie Dubuisson (rose-marie.dubuisson@universite-paris-saclay.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI BIOMAPS / PASREL / Imagerie préclinique et clinique, in vivo, IRM, 0.55 T (SHFJ). L’IRM 0.55T FreeMax permet l’imagerie anatomique de la tête et du cou, du rachis, du thorax, de l’abdomen, du genoux, coude, épaule. Le principal atout de cet IRM réside en ces contrastes propres au bas champ, rendant accessible l’exploration de régions habituellement difficiles à sonder telles que celles impactées par l’hétérogénéité due aux susceptibilités magnétiques (poumon, zone avec implants magnétiques). Sa grande ouverture de 80 cm de diamètre, contre 60 cm ou 70 cm habituellement, favorise l’accueil d’une population variée, incluant les personnes claustrophobes ou à forte corpulence. Le plateau IRM bas-champ 0.55T, réservée à la recherche clinique, présente l’avantage de pouvoir passer des cohortes en journée. Il appartient aux plateformes d’imagerie clinique du SHFJ, adossée au service de médecine nucléaire, permettant un accueil approprié à un examen clinique. La diversité d’imageurs de cette plateforme facilite les études multimodales (IRM, US, …). A propos de l’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot : L’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot (CEA-Joliot) étudie les mécanismes du vivant pour, à la fois, produire des connaissances et répondre à des enjeux sociétaux au cœur de la stratégie du CEA : la santé et la médecine du futur, le numérique et la transition énergétique. Les travaux, fondamentaux ou appliqués, reposent sur des développements méthodologiques et technologiques. Les collaborateurs du CEA-Joliot sont pour moitié impliqués dans des unités mixtes de recherche (UMR), en partenariat avec le CNRS, l'INRAE, l’INRIA, l'Inserm, l’Université Paris-Saclay et l’Université de Paris. Le CEA-Joliot est implanté principalement sur le centre CEA-Paris-Saclay. Des équipes travaillent également à Orsay, Marcoule, Caen, Nice et Bordeaux.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:12 PM

|

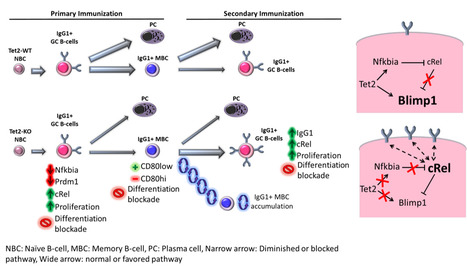

TET2 régule la différenciation des lymphocytes B et prévient la transformation lymphomateuse

Une étude récente publiée dans HemaSphere par les équipes de Saïd Aoufouchi (UMR9019 CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) et Olivier Bernard (UMR-S 1170 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) précise le rôle de l'enzyme TET2 dans le contrôle de la réponse immunitaire humorale et la prévention du lymphome B. Les centres germinatifs, structures transitoires qui se forment lors d'une infection, assurent la maturation de la réponse humorale en produisant des plasmocytes sécréteurs d'anticorps de haute affinité et des lymphocytes B mémoires garantissant une protection durable. TET2, une dioxygénase impliquée dans la déméthylation de l'ADN, joue un rôle central dans la sortie des lymphocytes B des centres germinatifs et leur différenciation en plasmocytes. Le gène suppresseur de tumeur TET2 est muté dans diverses hémopathies, notamment les lymphomes B. Dans le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), les mutations de TET2 sont associées à une expression préférentielle d'IgG1 et une activation des voies NF-κB et PI3K. Les chercheurs ont étudié via des modèles murins les conséquences de l’absence de Tet2 sur les lymphocytes B exprimant l'IgG1. L'absence de Tet2 perturbe la différenciation des lymphocytes B. Les cellules déficientes en Tet2 exprimant l'IgG1 présentent une réponse exacerbée à la stimulation, associée à une hyperméthylation du locus Nfkbia, une activation excessive de c-Rel et maintiennent des niveaux élevés d'IgG1 membranaire. Cette étude démontre que TET2 maintient l'équilibre entre prolifération et différenciation des lymphocytes B, et que sa perte favorise l'accumulation de cellules B IgG1⁺ anormalement réactives, susceptibles de contribuer à la transformation lymphomateuse vers les LDGCB IgG+. -> Contact : hussein.ghamlouch@hotmail.com / said.aoufouchi@gustaveroussy.fr / olivier.bernard@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 4:16 PM

|

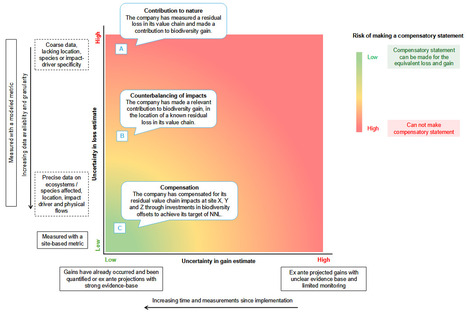

Défis et pistes pour la compensation des impacts sur la biodiversité des chaînes de valeur des entreprises

Pour atteindre les objectifs ambitieux de préservation de la biodiversité mondiale, la nécessité de compenser l'impact des activités des entreprises ne se limite plus aux impacts directs, mais s'étend à l'ensemble de leur chaîne de valeur. Dans une étude publiée dans Conservation Biology, les scientifiques du laboratoire Paris-Saclay Applied Economics (PSAE, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau), en collaboration avec des chercheurs de l’université d’Oxford (Royaume-Uni), ont examiné les sources d'incertitude qui entravent la précision des mesures d'impact des chaines de valeur des entreprises sur la biodiversité (données limitées, chaînes de valeur complexes, hypothèses dans les méthodes de calcul et les modèles, adéquation imparfaite entre les indicateurs et la réalité, absence de contrefactuels). Ils ont envisagé des approches permettant d'harmoniser les indicateurs de pertes et de gains : mesurer les deux avec un indicateur unique, établir des correspondances entre les indicateurs, ou utiliser une évaluation monétaire. Ils ont enfin élaboré un cadre représentant le risque de faire des déclarations compensatoires inappropriées, en fonction du niveau d'incertitude des impacts mesurés sur la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur, afin d'aider les entreprises à formuler des affirmations plus crédibles. -> Contact : margaux.durand@universite-paris-saclay.fr / vincent.martinet@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 12:09 PM

|

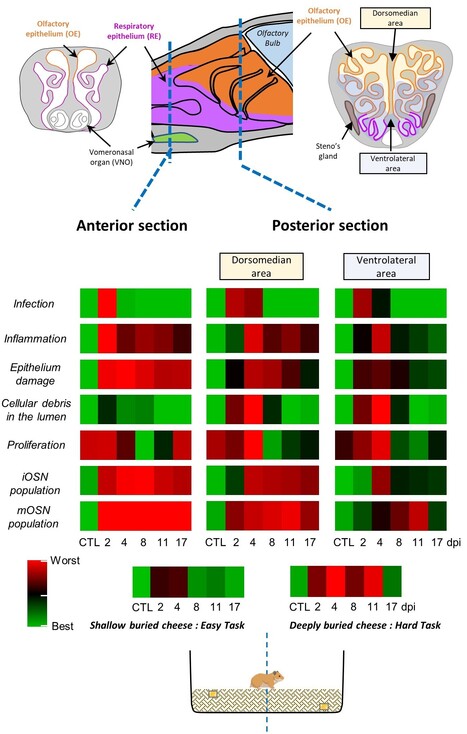

Dans une étude publiée dans Brain, Behavior, and Immunity, les scientifiques du laboratoire de Virologie et Immunologie Moléculaires – VIM (INRAE/UVSQ/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont cherché à comprendre l’origine des troubles olfactifs persistants suite à la COVID-19. L’olfaction commence dans la cavité nasale au sein de la muqueuse olfactive avec des neurones qui se renouvellent tout au long de la vie. Ces neurones sont entourés de cellules de soutien qui sont les cibles principales de l’infection par le SARS-CoV-2. En utilisant le modèle hamster qui est naturellement sensible à l’infection par le SARS-CoV-2, ils ont étudié l’évolution temporelle des populations de neurones olfactifs. Dans un premier temps, une partie des cellules de soutien infectées est envahie par des cellules immunitaires conduisant à leur destruction. Cette destruction libère de nombreux débris cellulaires dans la lumière de la cavité nasale ce qui perturbe l’arrivée d’air et donc la détection des odeurs par les parties de la muqueuse olfactives intactes. Dans un second temps, une grande partie de la muqueuse olfactive est infectée ce qui provoque une arrivée massive de cellules immunitaires et une inflammation locale très importante. Cette inflammation persiste après la disparition de l’infection et est accompagnée d’une perte de l’ensemble des neurones olfactifs matures. La récupération des capacités olfactive ne survient que lors de l’apparition des premiers neurones olfactif immature dans les zones ventrales de la cavité nasale ou l’inflammation est résolue. Dans les zones dorsales proches du système nerveux central, l’inflammation persiste et la muqueuse olfactive reste désorganisée. -> Contact : nicolas.meunier@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 11:17 AM

|

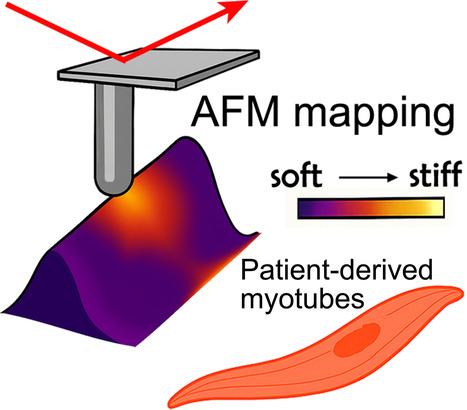

Des mutations du cytosquelette influencent la structure et la mécanique de cellules musculaires humaines dérivées de patients

Des chercheurs du LAMBE (Laboratoire Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement, UMR 8587 UE-PSaclay/CNRS/Cergy Paris Université, Evry‑Courcouronnes) montrent, en collaboration avec le laboratoire Dev2A de Sorbonne Université, et dans une étude récemment publiée dans Small, comment des mutations génétiques impliquées dans des maladies musculaires peuvent modifier la forme et la rigidité de cellules musculaires humaines. Ces pathologies, comme certaines myopathies ou la dystrophie musculaire de Duchenne, sont liées à des défauts dans des protéines qui assurent la structure et la résistance des fibres musculaires. Pour mieux comprendre ces altérations, les scientifiques ont développé un modèle cellulaire humain dérivé de patients, basé sur des myoblastes — les cellules précurseurs du muscle. Ces myoblastes ont ensuite été différenciés en myotubes sur des surfaces nanostructurées gravées de fines rainures favorisant leur alignement et une organisation proche du muscle humain. L’équipe a ensuite utilisé la microscopie à force atomique (AFM) pour mesurer précisément la rigidité et les signatures mécaniques de ces cellules. Les résultats montrent que les myotubes porteurs de mutations dans deux gènes essentiels — la desmine et la dystrophine — sont plus rigides que les cellules normales et présentent des changements visibles dans leur organisation interne. En appliquant des indentations répétées, les chercheurs ont également observé une moindre résistance à la fatigue mécanique chez les cellules mutantes de la desmine. Cette étude propose ainsi un modèle humain robuste pour explorer les effets mécaniques des mutations du cytosquelette et ouvre des perspectives pour le criblage et l’analyse mécanistique en biophysique cellulaire. -> Contact : guillaume.lamour@univ-evry.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 9:42 AM

|

Fanny Jaulin fait partie de ces personnes que l’on peut citer en exemple. Pour son parcours, mais aussi pour son abnégation et sa capacité à ne se fixer aucune limite. Biologiste de formation, chercheuse, cheffe d’équipe à Gustave Roussy, dirigeante et fondatrice d’Orakl Oncology, une start-up qui développe des avatars de tumeurs afin d’améliorer les traitements anticancéreux, la quadragénaire a également reçu plusieurs prix dont le Prix « Le Point » Science pour toutes en 2025 et, dernièrement, le prix Cancer de l’Académie de médecine 2025. Avant de remettre son prix à la prochaine lauréate, lors du Paris-Saclay Summit 2026, Fanny Jaulin a accepté de s’entretenir longuement avec nous afin d’évoquer deux thématiques : son parcours et la place des femmes dans la science. Lire l’entretien et voir l’interview complète sur le site du Point -> Contact : fanny.jaulin@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 12, 3:10 PM

|

Dans une revue publiée dans Signal Transduction and Targeted Therapy, les scientifiques du laboratoire « Biologie du Cancer et Métabolisme » (UMR 9018 CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) proposent une analyse approfondie consacrée à la voie mTOR (mammalian Target of Rapamycin), un régulateur central de la croissance cellulaire, du métabolisme et de l’homéostasie. Cette voie de signalisation intègre de nombreux signaux intracellulaires et extracellulaires, tels que la disponibilité en nutriments, les facteurs de croissance ou le stress cellulaire, afin de coordonner les processus anaboliques et cataboliques, incluant la synthèse des protéines, des lipides et des nucléotides, l’autophagie et la dégradation protéasomale. Sa dérégulation est impliquée dans de nombreuses pathologies humaines. À l’occasion du cinquantième anniversaire de la découverte de la rapamycine, les auteurs proposent une synthèse couvrant cinq décennies de recherche sur mTOR. Cette revue retrace l’évolution historique du domaine, depuis la caractérisation initiale des effets biologiques de la rapamycine jusqu’à l’identification de sa cible moléculaire et des voies de signalisation associées. Elle met en perspective les connaissances fondamentales et récentes sur le rôle de mTOR dans la plupart des champs de la biologie cellulaire et du développement, tout en soulignant l’essor des stratégies thérapeutiques ciblant cette voie. Une attention particulière est portée au dialogue étroit entre la signalisation mTOR et la régulation mitochondriale. Cette interaction dynamique entre deux hubs métaboliques gouverne l’adaptation cellulaire, la survie, l’équilibre énergétique et les décisions de destin cellulaire. Elle joue un rôle clé dans de nombreux contextes physiopathologiques, allant du cancer et du vieillissement aux maladies neurodégénératives et aux troubles immunitaires. -> Contact : svetlana.dokudovskaya@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 12, 3:25 PM

|

Le cancer du foie représente un défi majeur de santé publique en raison d’options thérapeutiques limitées. L’échec relatif des traitements actuels pour les cancers primitifs du foie, principalement les carcinomes hépatocellulaires et les cholangiocarcinomes intrahépatiques, est en partie dû à la forte hétérogénéité des tumeurs. Cette dynamique évolutive tumorale est pilotée par les cellules souches cancéreuses, une sous-population de cellules capables d’initier la maladie et de résister durablement aux traitements. Dans une étude récente publiée dans Cellular Oncology, des chercheurs des unités UMR-S-MD 1197, UMR-S 1193 et UMR-S 1310 (Inserm/UPSaclay, Hôpital Paul Brousse) ont identifié un acteur clé de cette résistance : le régulateur épigénétique SETDB1. En combinant l'analyse de données cliniques et des expérimentations sur des lignées cellulaires de cancers hépatiques, les chercheurs ont établi que SETDB1 est significativement surexprimé dans les tissus tumoraux et qu’il marque les formes de cancer les plus agressives. En tant que régulateur clé de l'expression génique, cette protéine maintient les propriétés « souches » des cellules cancéreuses. Ce mécanisme favorise non seulement la croissance tumorale, mais dresse également un double rempart : une résistance aux traitements oncologiques tels que le sorafénib et une capacité accrue des cellules malignes à échapper au système immunitaire. Ces découvertes positionnent SETDB1 comme un biomarqueur central pour affiner le pronostic des patients et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de médecine de précision. Cibler SETDB1 permettrait de neutraliser spécifiquement les cellules souches cancéreuses, offrant un espoir thérapeutique concret pour briser les mécanismes de résistance dans le cancer du foie.

-> Contact : mael.padelli@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 11:56 AM

|

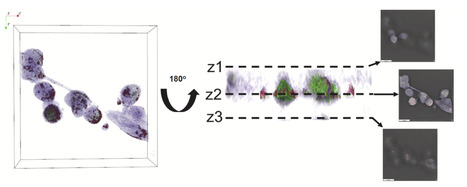

La chromatine constitue un cadre universel pour organiser et réguler les génomes à travers les trois domaines du vivant. Chez les bactéries, elle est formée d’un ADN intrinsèquement surenroulé, associé à de petites protéines liant l’ADN, appelées protéines associées au nucléoïde (NAPs). Leur liaison peut induire des phénomènes de courbure, de pontage, de revêtement et/ou d’enroulement de l’ADN, donnant lieu à des modes d’organisation chromatinienne spécifiques. La chromatine bactérienne peut adopter un état réprimé (chromatine silencieuse) ou un état activement transcrit (chromatine active). La chromatine silencieuse est majoritairement associée à H-NS, un répresseur xénogénique qui limite l’expression coûteuse des gènes acquis par transfert horizontal. À l’inverse, la chromatine active est fortement occupée par l’ARN polymérase et se caractérise par différents niveaux de surenroulement de l’ADN. Cependant, les changements d’occupation protéique et d’organisation de la chromatine qui accompagnent la transition entre ces deux états restent encore mal compris. Les chercheurs du département de Biologie des Génomes de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec les plateformes NGS et Imagerie de l’I2BC ainsi qu’avec le Trinity College Dublin (Irlande), ont mis en lumière l’organisation de la chromatine dans les régions acquises horizontalement chez Salmonella enterica sérovar Typhimurium, essentielles à sa pathogénicité. Ils montrent que l’expression de l’îlot de pathogénicité 1 (SPI-1) s’accompagne d’un remodelage local de la chromatine, marqué par des modifications profondes de l’organisation tridimensionnelle et de l’occupation protéique. Ce remodelage s’accompagne également d’un repositionnement du SPI-1 vers la périphérie du nucléoïde. Ces travaux apportent de nouveaux éclairages sur l’interaction entre la répression xénogénique, les mécanismes de contre-répression, l’architecture de la chromatine et l’intégration évolutive de l’ADN acquis. Ils révèlent également un remodelage chromatinien finement régulé, permettant de minimiser le coût cellulaire associé à l’activation des îlots de pathogénicité, et établissent un lien direct entre l’organisation linéaire (1D) du génome et son repliement tridimensionnel (3D). Voir aussi l’Actu CNRS -> Contact : virginia.lioy@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 12:13 PM

|

Les scramblases sont des protéines qui facilitent le passage rapide des phospholipides d’une feuillet à l’autre des membranes (le « flip-flop »). Ces protéines sont par exemple responsables de l’exposition de la phosphatidylsérine (PS) à la surface des cellules en apoptose, pour la reconnaissance et la phagocytose de ces dernières par les macrophages. Autant les mécanismes permettant l’exposition de la PS sur le feuillet externe des cellules ont été bien documentés, autant notre compréhension du mécanisme de flip-flop des lipides dans les organelles intracellulaires comme le réticulum endoplasmique (RE) sont bien plus énigmatiques. Dans une étude publiée dans The Journal of Cell Biology, des scientifiques du Centre de Recherche en Biologie Cellulaire de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier), de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule – I2BC (CEA/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), de l’Institut de Biologie et Chimie des Protéines (CNRS/Université de Lyon), de l’Institut Jacques Monod (CNRS/Université de Paris) et de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (CNRS/Université Côté d’Azur), ont identifié dans la levure S. cerevisiae une scramblase dans la membrane du RE. Après reconstitution en protéoliposomes, les scientifiques ont tout d’abord démontré que la protéine Ist2 catalyse in vitro le flip-flop de différents lipides. Ils ont ensuite identifié par simulations de dynamique moléculaire une cavité par laquelle la tête du lipide transite lors de son transport d’un feuillet à l’autre des membranes. Les chercheurs se sont ensuite intéressés aux conséquences cellulaires de cette activité de flip-flop dans les membranes du RE. Entre autres, ces études cellulaires ont révélé une relation étroite, matérialisée par un défaut de croissance des levures, une perturbation des sites de sortie du RE (ERES) et du trafic vers les vacuoles, entre les sous-unités du complexe COPII impliqué dans la formation de vésicules membranaires à partir du RE et la protéine Ist2. Les chercheurs ont également constaté que la délétion d’Ist2 stimule la formation des gouttelettes lipidiques dérivées du RE, ainsi qu’une modification de leur composition. Cette étude montre que le flip-flop des lipides dans le RE par la protéine Ist2 contrôle différentes fonctions cellulaires comme le transport vésiculaire et l’homéostasie des gouttelettes lipidiques, démontrant l’importance de la dynamique des lipides pour le fonctionnement du RE. -> Contact : guillaume.lenoir@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 18, 10:20 AM

|

Une équipe de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule – I2BC (CEA/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) a dévoilé les étapes clés du processus d'assemblage et de régulation de la synthèse des centres Fer-Soufre, cofacteurs métalliques essentiels à de nombreuses fonctions biologiques, dont la déficience entraine des pathologies sévères comme par exemple, l'ataxie de Friedreich. Ces travaux, publiés dans Nature Chemical Biology et Nature, constituent des avancées majeures pour le développement de futurs traitements de ces maladies. Les centres Fer-Soufre (Fe-S) sont des assemblages de fer et de sulfure constitutifs des sites actifs d'un très grand nombre de protéines intervenant dans une multitude de processus biologiques essentiels tels que la production d'ATP, la catalyse enzymatique, la synthèse protéique ou encore la maintenance de l'intégrité du génome. Ils sont synthétisés par des machineries multi-protéiques et sont ensuite insérés dans les protéines cibles, selon un processus complexe, en plusieurs étapes. La déficience de l'une des protéines de cette machinerie peut conduire à des pathologies sévères, dont la plus fréquente chez l'Homme est l'ataxie de Friedreich, une maladie rare, neurodégénérative et cardiaque, causée par un déficit génétique en frataxine. Les stratégies thérapeutiques basées sur le développement de composés mimant la fonction de la frataxine sont encore limitées par le manque de connaissance des mécanismes régissant la biogenèse de ces cofacteurs. Par ailleurs, la thérapie génique se heurte à la toxicité d'une surexpression en frataxine. Depuis plusieurs années, l'équipe de Benoit D'Autréaux travaille à élucider le mécanisme de biosynthèse de ces clusters en reconstituant in vitro la machinerie d'assemblage (iron-sulfur cluster, ISC) des centres Fe-S. Après avoir démontré en 2022 que la biosynthèse d'un cluster Fe-S était un processus hautement conservé, initié par l'insertion de fer au site d'assemblage de la protéine d'échafaudage IscU (iron-sulfur cluster assembly enzyme) (voir Actu CEA-Joliot), les auteurs ont publié en 2025 deux articles majeurs. Lire la suite de l’Actu CEA-Joliot -> Contact : benoit.dautreaux@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 5:34 PM

|

Le nombre de personnes vivant avec la maladie de Parkinson a plus que triplé dans le monde en trente ans, passant de 3 millions en 1990 à 11 millions en 2021. Cette progression spectaculaire s’explique avant tout par le vieillissement de la population – la maladie est diagnostiquée très majoritairement après 60 ans, avec un âge moyen entre 70 et 75 ans – et par l’allongement de l’espérance de vie des personnes touchées. Mais qu’en est-il du poids des facteurs environnementaux ? Pesticides, pollution, alimentation, activité physique… Le neurologue Alexis Elbaz, spécialiste de l’épidémiologie à l’Inserm, décrypte l’état des connaissances et livre les recommandations les plus solides en matière de prévention. Alexis Elbaz est directeur de recherche Inserm, codirecteur de l‘équipe Exposome, hérédité, cancer et santé au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations – CESP (Inserm/UVSQ/UPSaclay, Villejuif). Lire l'article dans Le Point (sur abonnement) -> Contact : alexis.elbaz@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 4:51 PM

|

La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions à la journée scientifique : "Go Sustainable Research" qui se tiendra le 6 février 2026 de 8h30 à 17h30 dans l'auditorium de l'I2BC, bâtiment 21, 1 avenue de la Terrasse Gif-sur-Yvette Cette journée sera dédiée à la réduction de l'impact environnementale de la recherche. Les objectifs de cette journée sont les suivants : - Mobiliser autour des questions de transition,

- Proposer des leviers d'action concrets pour comprendre et réduire l'impact environnemental de la recherche,

- Recueillir vos besoins sur le sujet.

- Inscription

- Clôture des inscriptions : vendredi 23 janvier 2026

- Inscription gratuite mais obligatoire, ouverte à toute personne travaillant en laboratoire.

- Programme prévisionnel ci-dessus.

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:25 PM

|

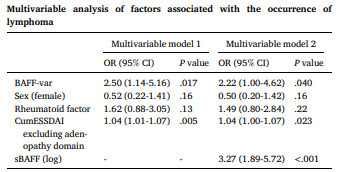

BAFF (B-cell activating factor) est une cytokine centrale dans la physiopathologie de la maladie de Sjögren (SjD), une maladie auto-immune caractérisée par une hyperactivation des lymphocytes B et un risque accru de lymphome B, notamment de type MALT. Une étude récente publiée dans Annals of the Rheumatic Diseases et coordonnée par Gaetane Nocturne de l’UMR-S 1184 Center for Immunology of Viral Infections and Autoimmune Diseases-IDMIT (UPSaclay/Inserm/CEA, AP-HP, Le Kremlin-Bicêtre) a identifié un variant génétique de BAFF (BAFF-var), associé à une augmentation des niveaux sériques de BAFF et à un risque accru de lymphome chez les patients atteints de cette maladie. BAFF-var agit en introduisant un site de polyadénylation alternatif dans l’ARNm de BAFF, ce qui entraîne une traduction accrue de la protéine, échappant à l’inhibition par les microARN. Cette surproduction de BAFF favorise la survie et la prolifération des lymphocytes B auto-réactifs, or on sait que dans la SjD le clone lymphomateux émerge à partir d’un pool auto-réactif. L’étude, menée sur 770 patients (cohorte ASSESS et Paris-Saclay), révèle que 13 % des porteurs de BAFF-var ont développé un lymphome, contre seulement 5,8 % chez les non-porteurs (p = 0,013). Les porteurs de ce variant présentent également des niveaux sériques de BAFF significativement plus élevés (1 392,7 pg/mL vs 1 107,0 pg/mL, p<0,001), un facteur déjà lié à l’activité de la maladie et à la survenue de lymphome. L’analyse multivariée confirme que BAFF-var reste indépendamment associée au risque de lymphome (OR = 2,50, IC 95 % : 1,14–5,16). Ces résultats suggèrent que le génotypage de BAFF-var pourrait devenir un biomarqueur pronostique pour identifier les patients à haut risque de lymphome, permettant une surveillance ciblée et personnalisée. -> Contact : gaetane.nocturne@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 9:58 AM

|

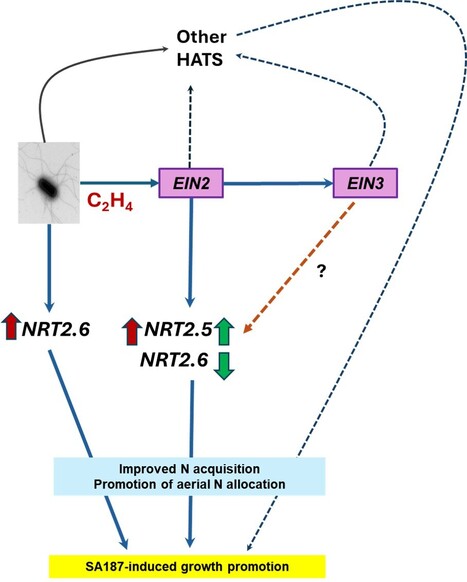

Une bactérie bénéfique améliore la croissance des plantes en conditions de faible fertilisation

Le développement d’alternatives aux engrais azotés de synthèse est un enjeu clé pour concilier productivité agricole et réduction de l’impact environnemental. Dans une étude publiée dans New Phytologist, des scientifiques de l’Institut des Sciences des Plantes Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont mis en évidence qu’Enterobacter sp. SA187, une bactérie endophyte non fixatrice d’azote, déjà connue pour renforcer la tolérance des plantes à divers stress environnementaux, pouvait améliorer la croissance des plantes placées en situation de faible apport azoté. En utilisant la plante modèle Arabidopsis thaliana, ils ont montré que cette bactérie stimule fortement la croissance lorsque celle-ci dispose de très faibles quantités de nitrate. Cette amélioration repose sur une augmentation de l’absorption et de la redistribution interne du nitrate, associée à l’augmentation de l’expression des gènes codant pour les transporteurs de nitrate à haute affinité NRT2.5 et NRT2.6. Par le biais d’approches transcriptomique et génétique, l’étude révèle également que ce processus est médié en grande partie via l’activation de la voie de signalisation de la phytohormone éthylène. Ces travaux apportent un éclairage intéressant sur la manière dont des microorganismes bénéfiques peuvent reprogrammer le transcriptome et le développement des plantes pour optimiser l’utilisation de l’azote. Ils ouvrent des perspectives prometteuses pour le développement de stratégies agricoles plus durables, reposant sur des intrants microbiens afin de réduire l’usage d’engrais azotés de synthèse. -> Contact : axel.de-julien-de-zelicourt@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 12:28 PM

|

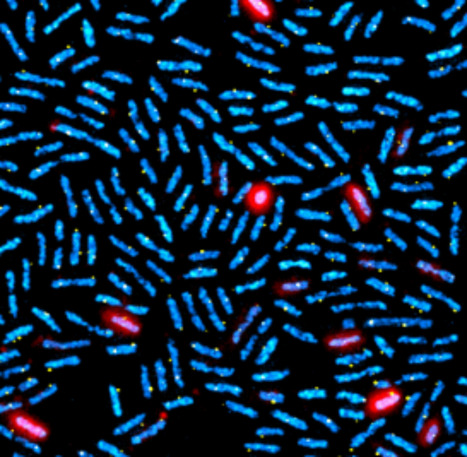

Dans une étude publiée dans Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, des chercheurs du laboratoire IJCLab (CNRS/UPSaclay/U Paris-Cité, Orsay), de l’ISMO (CNRS/UPSaclay, Orsay) et de l’Institut de physique nucléaire de l’Académie polonaise des sciences (IFJPan, Cracovie, Pologne) ont exploré comment des nanoparticules de platine (Pt NPs) peuvent augmenter l’efficacité de la protonthérapie, une radiothérapie utilisant des protons pour cibler avec précision les cellules cancéreuses. En s'internalisant dans les cellules, les nanoparticules augmentent la dose d'irradiation reçue localement. Pour visualiser leur localisation intracellulaire, les chercheurs ont utilisé un microscope holotomographique, qui reconstitue en 3D la lumière diffractée par les cellules pour distinguer les structures selon leur indice de réfraction. Contrairement aux méthodes classiques utilisant des marqueurs fluorescents, cette technique sans modification des nanoparticules n’induit aucune altération éventuelle de leur internalisation. Sur l’image choisie, on distingue une distribution claire des nanoparticules (en rouge) à l’intérieur des cellules de cancer du sein. Les résultats obtenus montrent une toxicité dépendant de la dose et du temps d’exposition, ainsi qu’un effet radiosensibilisant marqué lors de l’irradiation par un faisceau de protons, réduisant la viabilité cellulaire en présence de Pt NPs. Cette étude illustre non seulement l’intérêt des nanoparticules de platine pour la protonthérapie, mais elle renforce aussi la collaboration scientifique entre l’IJCLab, l'ISMO et l’IFJ PAN, témoignant du potentiel des partenariats internationaux pour faire progresser la recherche sur le cancer. -> Contact : josephine.courouble@ijclab.in2p3.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 11:36 AM

|

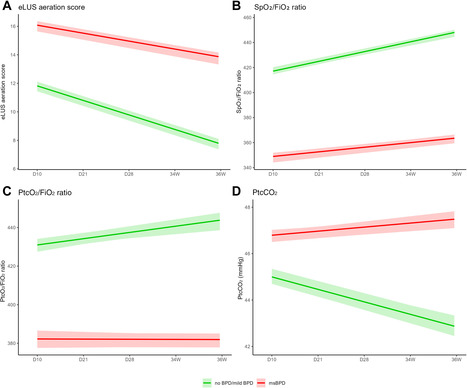

Nous manquons de données sur l'évolution précoce de la physiopathologie pulmonaire chez les enfants développant une dysplasie bronchopulmonaire modérée à sévère (msDBP) : celle-ci est la principale conséquence négative de la prématurité. Dans une étude publiée dans Lancet Regional Health - Europe des chercheurs de l'APHP/Université Paris Saclay (Service de réanimation néonatale, Hôpital Antoine Béclère, Clamart et UMR-S 999 INSERM/UPSaclay) ont étudié l'aération pulmonaire et les échanges gazeux au cours de la phase précoce du développement de la DBP. Pour ce faire ils ont aussi coordonné le travail d’autres équipes de recherche en Espagne et Italie. Il s'agit d'une étude prospective, multicentrique, de cohorte, portant sur des nouveau-nés prématurés (<30 semaines de gestation) évalués à 10, 21 et 28 jours (J) de vie et à 34 et 36 semaines (S) d'âge post-menstruel, tout en recevant des soins respiratoires légers (c'est-à-dire avec le moins de ventilation invasive possible). L'aération pulmonaire a été évaluée par échographie pulmonaire quantitative. L'oxymétrie de pouls et les mesures transcutanées des gaz sanguins ont été utilisées pour calculer les rapports SpO2/FiO2 et PtcO2/FiO2. La msDBP a été définie à l'aide des définitions NIH-2001, NICHD-2018 et Jensen. Au final, une très large population de 347 nourrissons a été étudiée, dont 80, 79 et 89 souffraient de msBPD, selon les trois définitions. L'aération pulmonaire et l'oxygénation étaient toujours plus faibles, depuis D10, chez les patients atteints de msBPD que chez ceux qui n'en souffraient pas. La différence en termes d'aération pulmonaire (β allant de +0,009 (IC à 95% : 0 ; 0,01) à +0,012 (IC à 95% : 0,01 ; 0,02), selon la définition utilisée, p < 0,001) et de CO2 (β allant de +0,01 (IC à 95% : 0 ; 0,02) à +0,014 (IC à 95% : 0,01 ; 0,02), selon la définition utilisée, p < 0,001) entre les patients atteints et non atteints de msBPD a augmenté au fil du temps. Les résultats étaient similaires quelle que soit la définition du BPD. La discrimination la plus forte a été obtenue par l'évolution de l'aération pulmonaire (β(t) = 0,227 (IC à 95 % : 0,152 ; 0,302), p < 0,001) avec un pic à 26 jours. En conclusion, les chercheurs ont découvert que les patients qui développent une msBPD présentent systématiquement des phénotypes physiopathologiques précoces et typiques, quelle que soit la définition de la BPD. Ces données mettent en évidence des moments critiques dans le développement de la msBPD qui ne sont pas pris en compte par les définitions actuelles de la BPD. Encore plus important cela permet l'identification précoce des patients à risque de msBPD pour les traiter avec les nouvelles thérapies, qui sont actuellement en cours d'expérimentation avancée à l'APHP/Université Paris Saclay et dans d'autres centres, comme le r-hu-IGF1/IGFBP, le r-hu-SPD ou les vésicules extracellulaires. -> Contact : daniele.de-luca@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 10:53 AM

|

Portrait Jeune Chercheuse – Melissa Kordahi, Maître de Conférences en immunologie

Melissa Kordahi est maître de conférences (MCU) en immunologie à l’Université Paris-Saclay depuis 2024. Elle exerce ses activités de recherche au sein de l’unité Inflammation, Microbiome et Immunosurveillance (UMR-S 996 Inserm/UPSaclay, Orsay), dans l’équipe Immunorégulation, chimiokines et persistance virale dirigée par Françoise Bachelerie. Ses travaux s’inscrivent à l’interface entre immunologie et microbiologie, avec un intérêt particulier pour les interactions hôte–microbiote et leur rôle dans les maladies inflammatoires chroniques et les pathologies associées. Docteure en pharmacie et titulaire d’un doctorat en sciences biomédicales, Melissa Kordahi a réalisé sa thèse entre la University of Southern California (Los Angeles) et la University of Washington (Seattle), sous la direction du Dr R. William DePaolo. Ses travaux ont porté sur la caractérisation du rôle du microbiote intestinal dans le développement du cancer colorectal, combinant approches génomiques, fonctionnelles et immunologiques. Elle a ensuite effectué un post-doctorat à l’Institut Cochin, puis à l’Institut Pasteur, sous la supervision du Dr Benoit Chassaing, où elle a étudié les bactéries associées au mucus intestinal et leur implication dans l’inflammation chronique et les désordres métaboliques. Depuis son recrutement à l’Université Paris-Saclay, elle développe un programme de recherche consacré à l’étude des interactions entre le microbiote, le virome — en particulier les papillomavirus humains — et le système immunitaire au niveau des muqueuses. Lauréate de plusieurs financements compétitifs, son approche repose sur l’analyse intégrée de données cliniques et multi-omiques, ainsi que sur le développement de modèles épithéliaux innovants, afin de mieux comprendre les déterminants microbiens et immunitaires de l’homéostasie épithéliale. Parallèlement à ses activités de recherche, Melissa Kordahi est fortement investie dans l’enseignement, l’encadrement d’étudiants et les responsabilités pédagogiques et administratives à l’Université Paris-Saclay. « Le savant n’a pas seulement un devoir de vérité, mais un devoir d’humanité » - Théodore Monod -> Contact : melissa.kordahi@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 20, 9:33 AM

|

Sur le plateau de Saclay, à Gif-sur-Yvette (Essonne), une entreprise discrète change la vie… de petits rongeurs ! Et bientôt celle de non-voyants ? C’est ici, au cœur d’un incubateur opéré par BioLabs au sein des infrastructures de Servier, que la biotech française GEG Tech a installé ses paillasses. Dans des bureaux vitrés et hauts de plafond que ne renierait pas la Silicon Valley, une équipe d’une dizaine de personnes pilote une révolution médicale : la thérapie génique de haute précision. En collaboration avec l’Université de Californie à Irvine (États-Unis), ce laboratoire a annoncé l’an dernier avoir réussi l’impensable : restaurer la vue chez des souris atteintes de cécité héréditaire. Fort de ce succès, il affirme aujourd’hui au Parisien que les essais cliniques chez l’Homme devraient débuter dès 2028 ou 2029, une fois lancée, outre-Atlantique, une start-up dédiée à la lutte contre les pathologies génétiques de l’œil. Lire la suite de l’article dans Le Parisien (sur abonnement)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 12, 3:18 PM

|

Dans une étude publiée dans Gastroenterology, les scientifiques de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas), de Sorbonne Université et de l’AP-HP se sont intéressés au virome sanguin. Chez les patients atteints de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin qui touche 0,4% de la population en Europe, l’altération de la paroi intestinale la rend très perméable, ce qui pourrait modifier la présence des virus dans le sang, d’où le choix de s’intéresser à ce compartiment. Les chercheurs ont analysé les échantillons sanguins provenant de 15 patients atteints de la maladie de Crohn et 14 sujets sains. Premier résultat majeur : il existe un virome sanguin, même chez les sujets sains, et de taille comparable dans les deux groupes (environ 100 000 virus par mL de plasma). Les bactériophages (ou virus de bactéries) sont les composants majoritaires de ce virome, avec environ 150 espèces différentes en moyenne par individu. Deuxième résultat clé : au niveau du type d’espèces de bactériophages présents, des différences sont observées entre les deux groupes. Ainsi, les bactériophages infectant les bactéries du genre Acinetobacter sont prévalents chez les sujets sains, et quasiment absents chez les patients. Et à l’inverse, un ensemble de phages infectant des espèces typiques de l’intestin sont trouvées uniquement dans le sang des patients. Cela pourrait être lié à un passage de certains virus depuis le microbiote intestinal, dû à la perméabilité intestinale causée par la maladie. -> Contact : marie-agnes.petit@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 10:20 AM

|

Publiée dans Scientific Data, une étude menée par des scientifiques de l’Ifremer et l’unité Génomique Métabolique du Genoscope (CEA-Jacob/CNRS/UEVE/UPSaclay, Évry), en collaboration avec de nombreuses équipes nationales et internationales, s’inscrit dans le cadre des projets « Pourquoi Pas les Abysses » (Ifremer) et « eDNAbyss » (France Génomique). Elle explore la biodiversité encore largement inconnue des grands fonds marins, qui constituent le plus vaste ensemble d’écosystèmes de la planète. Cette recherche repose sur l’application des approches méta-omiques à l’ADN environnemental (ADNe), une méthode innovante permettant d’assembler des jeux de données interopérables à différentes échelles spatiales. Une telle standardisation est indispensable pour progresser vers une évaluation globale et cohérente de la biodiversité des grands fonds océaniques. Le travail a nécessité l’adaptation et l’harmonisation de protocoles fondés sur l’ADNe. Il a conduit à la production d’un ensemble de données inédit portant sur la biodiversité benthique, à partir de plus de 1 500 échantillons collectés dans des contextes environnementaux très variés à l’échelle mondiale. Ces prélèvements couvrent un gradient bathymétrique exceptionnel, allant de la zone photique jusqu’aux fosses hadales du Pacifique Sud, à des profondeurs atteignant près de 10 kilomètres. Ce jeu de données représente la première ressource de cette ampleur consacrée au plus grand biome de la planète. L’ambition de cette initiative est de poser les bases d’une réévaluation approfondie de la biodiversité de l’océan profond, des microorganismes aux animaux, afin de mieux comprendre les facteurs environnementaux qui structurent sa distribution et d’évaluer le rôle encore méconnu de cet immense compartiment dans les grands cycles écologiques et biogéochimiques globaux. -> Contact : julie.poulain@genoscope.cns.fr / sophie.arnaud-haond@umontpellier.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 12:05 PM

|

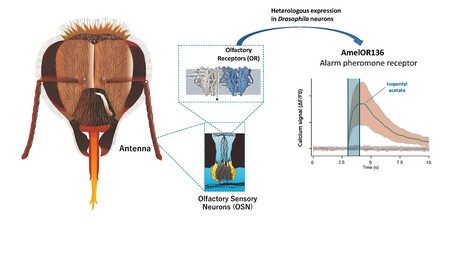

Les insectes sociaux, comme l’abeille domestique, utilisent un large répertoire de phéromones pour coordonner les comportements collectifs essentiels à la cohésion de la colonie. Parmi celles-ci, la phéromone d’alarme joue un rôle critique dans la défense collective. Malgré l’importance écologique de ces signaux, les mécanismes neurobiologiques régissant leur détection restaient mal compris, notamment l’identité des récepteurs olfactifs (ORs) impliqués. Dans une étude publiée dans Communications Biology, les chercheurs du laboratoire Evolution, Génomes, Comportement et Ecologie – EGCE (CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) (IDEEV) ont utilisé un système d’expression hétérologue dans des neurones olfactifs de drosophile pour enregistrer les réponses de récepteurs d’abeille à des mélanges de phéromones et à des composés individuels, par imagerie calcique transcuticulaire de l’antenne et électrophysiologie en sensille unique. Ces travaux ont permis d’identifier deux récepteurs olfactifs, AmelOR136 et AmelOR109, sensibles aux composés de la phéromone d’alarme. AmelOR136 se distingue par une spécificité étroite : il répond principalement à des esters de la phéromone d’alarme, en particulier l’acétate d’isopentyle (IPA), le composé majoritaire de la phéromone, et le plus actif au niveau comportemental. En revanche, AmelOR109 affiche un spectre de réponse plus large : il détecte non seulement des composés de la phéromone d’alarme, mais aussi d’autres phéromones sociales ainsi que des odorants non phéromonaux. Les recherches futures emploieront des outils de génétique inverse (comme CRISPR/Cas9) pour évaluer l’impact de leur inactivation et comprendre leur rôle dans les comportements de défense des abeilles. D’autre part, les chercheurs essaieront de comprendre l’évolution de ces récepteurs en lien avec l’apparition des comportements défensifs coordonnées chez les abeilles. -> Contact : jean-christophe.sandoz@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 12:26 PM

|

Les régions non codantes des génomes eucaryotes sont largement transcrites et constituent une source majeure de nouvelles microprotéines, dont certaines finissent par se fixer sous forme de gènes de novo. Ce processus, appelé naissance de gènes de novo, joue un rôle important dans l’adaptation des espèces. Cependant, les propriétés structurales de ces microprotéines et les facteurs gouvernant leur trajectoire évolutive restent mal compris. En particulier, l’influence de la composition nucléotidique des génomes (teneur en GC) sur leurs propriétés biophysiques demeure peu claire. Dans une étude parue dans Nature Communications, les scientifiques de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule – I2BC (CEA/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont analysé les propriétés structurales et de séquence de millions de microprotéines putatives codées par des cadres de lecture ouverts (ORFs) intergéniques issus de 3 379 espèces eucaryotes couvrant une large gamme de teneurs en GC (18–79%). Les auteurs montrent que la teneur en GC influence fortement la composition en acides aminés et les propriétés structurales de ces ORFs, suggérant distincts impacts cellulaires en cas d’expression invasive des régions non géniques. Les espèces à faible teneur en GC codent majoritairement des ORFs hydrophobes et sujets à l’agrégation, tandis que les espèces riches en GC produisent davantage d’ORFs hydrophiles et enclins au désordre structural. Les ORFs issus de génomes à teneur intermédiaire en GC présentent une composition plus équilibrée et un potentiel de repliement plus élevé. Enfin, en retraçant l’histoire évolutive de plusieurs centaines de protéines de novo dans 22 espèces à l’aide de la phylostratigraphie, de détection de gènes de novo et de reconstructions de séquences ancestrales, les auteurs montrent que les gènes de novo émergent préférentiellement à partir d’ORFs riches en GC dotés d’un potentiel intrinsèque de repliement. Dans leur ensemble, ces résultats indiquent que l’interaction entre teneur en GC et repliabilité, ancrée dans la structure du code génétique, façonne l’émergence de nouveaux gènes. -> Contact : anne.lopes@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 12, 3:02 PM

|

Portrait Jeune Chercheuse – Natalia Zapata-Linares, Maîtresse de Conférences en biochimie et physiopathologie cardiaque

Natalia Zapata-Linares est maîtresse de conférences à la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay. Spécialiste de la plasticité des cellules souches, elle s’intéresse à ce phénomène clé aussi bien pour le développement de thérapies innovantes que pour la compréhension de nombreuses pathologies. Ses travaux explorent la plasticité cellulaire à l’aide de biomatériaux, de l’épigénétique et de l’ingénierie génétique. Originaire de Colombie, Natalia Zapata-Linares a obtenu une licence en ingénierie biomédicale dans son pays natal. Elle a ensuite bénéficié d’une bourse du ministère colombien de la Science et de la Technologie, qui lui a permis d’explorer l’utilisation des biomatériaux pour moduler le phénotype cellulaire. Cette première expérience de recherche a confirmé son intérêt pour les interfaces entre ingénierie et biologie, et l’a conduite à poursuivre son parcours en Europe. Elle a réalisé son master puis son doctorat au sein du laboratoire de thérapie cellulaire de l’Université de Navarre, en Espagne. Elle s’y est spécialisée dans l’étude de l’épigénétique des cellules souches pluripotentes induites, avec pour objectif d’optimiser les processus de reprogrammation et de différenciation cellulaire, des étapes cruciales pour leur future utilisation thérapeutique. Lors de son premier postdoctorat, toujours à l’Université de Navarre, elle s’est concentrée sur le développement de thérapies innovantes pour l’hyperoxalurie primaire, une maladie rare. Elle a utilisé la technologie CRISPR/Cas9 dans des modèles murins et humains afin de corriger la mutation causale de la maladie, contribuant ainsi aux avancées dans ce domaine. Son second postdoctorat, réalisé au CRSA-Sorbonne Université, l’a amenée à s’intéresser à l’arthrose, la maladie musculosquelettique la plus fréquente. Ses travaux ont permis de mettre en évidence, pour la première fois, une corrélation positive entre la dégradation du cartilage et l’augmentation de l’adiposité médullaire. Elle a également montré que l’arthrose altère la différenciation des cellules stromales en favorisant l’adipogenèse, et que le profil transcriptomique des adipocytes médullaires varie selon leur localisation. Ces résultats ont révélé un nouveau rôle du tissu adipeux médullaire dans la physiopathologie de l’arthrose. Depuis septembre 2025, Natalia Zapata-Linares exerce ses fonctions de maîtresse de conférences. Elle développe ses activités d’enseignement dans le département de Biochimie et mène ses recherches au sein du Laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 INSERM/UPSaclay, Orsay), dans l’équipe Signalisation Calcique et Physiopathologie Cardiovasculaire. Elle s’intéresse en particulier à la cardiotoxicité induite par les traitements anticancéreux, notamment les immunothérapies, et explore l’hypothèse selon laquelle ces traitements modifient le profil épigénétique des cardiomyocytes, activant des voies cellulaires pouvant conduire à des complications cardiovasculaires sévères. « Toute science qui oublie la personne humaine perd son orientation la plus profonde. » - (Paraphrase inspirée de la pensée d’Edith Stein) -> Contact : natalia.zapata-linares@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 17, 5:08 PM

|

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...