Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 22, 4:56 PM

|

Les iPSC, des cellules reprogrammées pour explorer les maladies humaines. Encore peu connues du grand public, les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) révolutionnent la recherche biomédicale : elles permettent de créer des modèles expérimentaux uniques et complexes pour étudier les maladies humaines. En France, plusieurs plateformes IBiSA, comme iPSC et stemCARE, s'organisent pour structurer une communauté sur ce thème. Lire l'article. Les nouvelles thérapies au sein du GIS IBiSA. Les plateformes spécialisées sur les iPSC font partie d'un ensemble de structures IBiSA tournées vers les nouvelles thérapies. Celles-ci couvrent un champ de recherche large comprenant les iPSC, les organoïdes, la bio-impression de tissus, les thérapies géniques vectorisées et la génération d'anticorps, dont les nanobodies. Les plateformes nouvelles thérapies. Des candidatures en hausse lors des appels IBiSA. Avec le temps, les plateformes impliquées dans les nouvelles thérapies sont de plus en plus nombreuses à candidater aux appels IBiSA. En 2025, elles sont 11 à avoir demandé un label ou un financement, ce qui représente 12% des candidatures reçues ! Le bureau d'IBiSA se réunira courant décembre pour délibérer. Les plateformes nouvelles thérapies. Appel d’offres Plateformes IBiSA 2026. La prochaine édition de l'appel d’offres Plateformes IBiSA sera ouverte en janvier 2026. Les modalités de candidature seront mises à jour sur la page dédiée du site web. Appel d’offres Plateformes IBiSA. A propos d’IBISA. Le GIS IBiSA coordonne la politique nationale de labellisation et de soutien aux infrastructures de biologie, santé et agronomie. Placé sous la tutelle de 8 partenaires, il est l’unique instrument de financement commun à l’ensemble des établissements de recherche en sciences du vivant. Grâce à deux appels d’offres dédiés, les plateformes et centres de ressources biologiques (CRB) peuvent candidater à la labellisation IBiSA et accéder à des financements conséquents pour des investissements jugés nécessaires à leurs missions. Le GIS conditionne son soutien à une ouverture large à la communauté scientifique. Il encourage également la création de structures de pilotage, concertation et coopération, l'animation de réseaux thématiques et les démarches qualité. Plus d'infos sur le GIS IBiSA. Vous souhaitez découvrir le potentiel de Paris-Saclay en termes de plateformes ? L’interface Plug In Labs Université Paris-Saclay recense et rend visible plus de 200 plateformes dans le domaine des sciences de la vie - des plateaux techniques, des plateformes technologiques, des infrastructures d’expérimentation, mais aussi des collections - en d’autres termes, des espaces de laboratoires dotés d’équipements, souvent uniques, ou de banques de ressources, associés à un fort potentiel humain, les opérant et les maintenant au meilleur niveau technologique. A propos de Plug In Labs Université Paris-Saclay. Plug In Labs Université Paris-Saclay ou PILUPS pour les intimes, est le portail numérique unique retenu par l’Université Paris-Saclay pour la mise en valeur et promotions des compétences, expertises et technologies des laboratoires et plateformes technologiques de son territoire. Piloté par l’Université Paris-Saclay et la SATT Paris-Saclay, financé par l’IDEX et le Fonds national de valorisation, PILUPS est accessible à tous depuis 2017, partenaires académiques comme entreprises, en particulier les PME. Un seul site web : https://www.pluginlabs-universiteparissaclay.fr. Et une seule adresse mail : pluginlabs@universite-paris-saclay.fr.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 2, 10:43 AM

|

Dans une revue publiée dans Current Opinion in Insect Science, des chercheuses et chercheurs du laboratoire Évolution, génomes, comportement, écologie - EGCE (UMR 9191 CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) proposent une synthèse sur le rôle des systèmes de distorsion de ségrégation méiotique, des gènes égoïstes qui favorisent leur propre transmission lors de la formation des gamètes, souvent au détriment de la fertilité des individus porteurs. Loin d’être anecdotiques, ces éléments génétiques peuvent bouleverser l’évolution des chromosomes sexuels en déclenchant de véritables courses aux armements entre gènes distorteurs et suppresseurs. Cette revue met en lumière l’interaction dynamique entre les distorsions méiotiques et l’évolution des chromosomes sexuels, soulignant que ces phénomènes peuvent catalyser la divergence chromosomique, induire des transitions de détermination du sexe, voire conduire à la formation de nouvelles espèces. De plus, les distorteurs peuvent influencer les traits reproductifs et la sélection sexuelle : ils peuvent réduire la fertilité mâle en détruisant certains gamètes, ce qui favorise l’apparition d’adaptations compensatrices. L’influence réciproque de la sélection sexuelle et du comportement reproducteur sur la fréquence des distorteurs illustre la complexité de ces interactions. Ce travail de synthèse propose ainsi une vision intégrée, reliant génétique, écologie et comportement, pour mieux comprendre comment les conflits intragénomiques peuvent façonner l’évolution du vivant. -> Contact : cecile.courret@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 6:27 AM

|

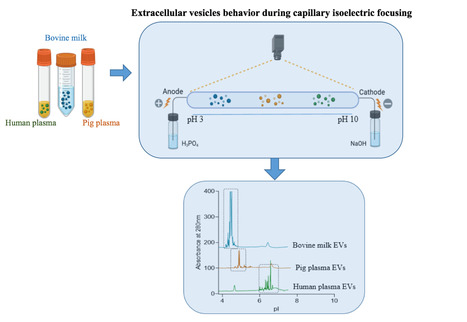

Dans une étude publiée dans Talanta, des scientifiques de l’équipe Protéines et Nanotechnologies en Sciences Analytiques (PNAS) de l’Institut Galien Paris-Saclay – IGPS (CNRS/UPSaclay, Orsay) ont mis au point une technique permettant pour la première fois l’analyse de vésicules extracellulaires (VEs) selon leur point isolélectrique (pI) par focalisation isoélectrique capillaire (cIEF). Pour cela, ils ont utilisé la cIEF couplée à une détection par imagerie de l’intégralité des zones focalisées dans le capillaire (WCID) et la cIEF conventionnelle couplée à la détection par fluorescence induite par laser (après marquage par un fluorophore des VEs) et à l’UV. L’étude révèle que les VEs présentent une agrégation significative lors de leur migration vers la zone de leur pI, mais qu’elles sont relativement préservées de la lyse. En optimisant des paramètres clés tels que la tension, l'ajout de solubilisants, la distance de focalisation, les scientifiques ont réussi à réduire ce problème. Leurs résultats démontrent qu’il est possible de distinguer différentes sous populations d’VEs de même origine, mais aussi que les VEs isolées de différentes sources présentent des pI différents : celles de lait bovin étant les plus acides (pI~4,0-4,1), tandis que les VEs de plasma porcin et humain montrent des pI plus basiques (4,7-4,9 et 5,8-6,7, respectivement). Leur étude révèle la nécessité d'une optimisation de la cIEF pour chaque source de VE. L'utilisation d'un capillaire court (< 10 cm), de la cIEF par imagerie, d'un faible champ électrique et de solubilisants (e.g. Tween 80) est recommandée pour préserver l'intégrité des VE lors des analyses. -> Contact : myriam.taverna@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 6:11 AM

|

Dans une étude publiée dans Science Advances, les chercheurs de l’équipe des Dystrophies Musculaires Progressives à Généthon (UMR-S 951 Integrare Inserm/UEVE/UPSaclay, Généthon, Evry) ont mis en évidence que la fonction lysosomale est fortement altérée dans le muscle dystrophique de patients atteints de la myopathie de Duchenne (Duchenne Muscular Dystrophy ou DMD) et de modèles animaux. Cela est mis en évidence notamment par le recrutement de Galectine-3, un biomarqueur de perméabilisation de la membrane lysosomale, sur des lysosomes endommagés. Ces altérations touchent la structure, le nombre et la capacité de récupération fonctionnelle des lysosomes. De plus, ces dommages ont été associés à des perturbations du métabolisme du cholestérol ; l’accumulation de cholestérol dans les lysosomes étant aggravée par un régime riche en graisses chez les souris dystrophiques. L’étude montre également que la thérapie génique par microdystrophine ne corrige pas complètement ces anomalies, tandis que son association avec le tréhalose, un disaccharide protecteur des lysosomes, améliore significativement la fonction musculaire, l’histologie et le transcriptome chez les souris dystrophiques. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques en soulignant l’importance des lysosomes dans la DMD et d’autres dystrophies musculaires, comme le montre l’observation de dommages lysosomaux similaires dans une dystrophie musculaire des ceintures (LGMDR5). -> Contact : israeli@genethon.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 5:57 AM

|

Les métabolites de la voie de la kynurénine régulent des systèmes physiologiques impliqués dans la dépression. L’équipe MOODS du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) a montré que leurs taux plasmatiques sont plus faibles chez les patients souffrant d’un épisode dépressif caractérisé, comparés aux témoins sains. Toutefois, leur évolution sous traitement antidépresseur n’avait pas été évaluée. De même, le lien entre l’évolution de leur taux plasmatique et l’amélioration clinique après traitement antidépresseurs restait à préciser. Dans une étude publiée dans Brain, Behavior, and Immunity, l’équipe a examiné l’évolution des métabolites kynuréniques chez 173 patients suivis pendant 6 mois dans la cohorte METADAP, évalués à l’inclusion et après 3 et 6 mois de traitement. Ces données ont été comparées à celles de 214 témoins sains appariés issus de la cohorte VARIETE. Les taux de plusieurs métabolites ont augmenté au cours du traitement, de façon significative pour l’acide kynurénique (PFDR=0.000014), l’acide hydroxy-3-anthranilique (PFDR=0.034) et l’acide picolinique (PFDR=0.0097). Toutefois, le ratio kynurénine/tryptophane et les taux d’acide kynurénique restaient inférieurs à ceux des témoins. Des augmentations du ratio kynurénine/tryptophane (coef=-1.08, IC95% [-1,92–-0,23], PFDR=0.045) et de la kynurénine (coef=-2.37, IC95% [-3,83–-0,91], PFDR = 0.0011) étaient associées à une réduction des scores à l’échelle Hamilton (HDRS), indiquant une amélioration clinique. Ainsi, l’étude montre que certains métabolites de la voie de la kynurénine augmentent sous traitement antidépresseur, et que l’élévation de la kynurénine est associée à l’amélioration clinique après traitement antidépresseur. Cibler ces métabolites pourrait être pertinent pour de nouvelles approches thérapeutiques dans le trouble dépressif unipolaire. Légende Figure : Les associations du score HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) (axe Y) aux changements au cours du traitement du ratio kynurénine/tryptophane (A) et les taux de la kynurénine (B ; axes X). Les boites textuelles montrent les coefficients, les intervalles de confiance de ces métabolites [IC95%] et les valeurs P (non-corrigées et corrigées). -> Contact : romain.colle@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 5:03 AM

|

Ne manquez pas le prochain Petit Déjeuner de l'Ecosytème PSCC sur le thème : Scientific Due Diligence for Biotech and Pharma companies: how to share your most strategic data leveraging AI Avec Kahéna Yahiaoui, Intralinks Mardi 18 novembre 2025, 08:45 – 10:00 PSCC, 3 mail du Dr Nicole Girard Mangin, 94800 Villejuif Inscription

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:56 AM

|

Dans une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, les neurologues du Centre de Référence Neuropathies Rares & Amyloïdes Ile-de-France-Caraïbes (CERAMIC) du CHU de Bicêtre ont participé à une étude de phase I évaluant un traitement d’édition génomique basé sur la technologie CRISPR-Cas9, le nexiguran ziclumeran (nex-z, anciennement appelé NTLA-2001), chez des patients atteints d’une maladie génétique rare et mortelle, l’amylose à transthyrétine (ATTRv). L’ATTRv résulte de mutations ponctuelles sur le gène TTR qui conduisent à la sécrétion par le foie d’une protéine TTR mal conformée qui, en s’accumulant dans les nerfs périphériques et le cœur, provoque la destruction de ces tissus et la mort du patient. Le nex-z, qui comprend un ARN de guidage (sgRNA) ciblant spécifiquement le gène TTR et un ARNm Cas9 inclus tous les deux dans une nanoparticule lipidique à ciblage hépatique via le récepteur ApoE, a été administré par voie IV à 36 patients pour inactiver sélectivement le gène TTR dans les hépatocytes et stopper ainsi la sécrétion de protéine TTR anormale (Figure). Ce traitement « one shot » visant à inactiver définitivement le gène TTR dans les hépatocytes a induit chez les patients une réduction des taux de TTR sériques de 90% à J28, encore observable 24 mois après l’injection, sans effet secondaire notable. Sur le plan clinique, les patients sont restés stables sans aggravation de leurs troubles neurologiques. Cette étude préliminaire de phase I, première mondiale, montre que l’édition génomique est réalisable in vivo chez l’homme sans effet secondaire majeur et avec une efficacité qui perdure 2 ans après l’injection. Ce travail ouvre la porte à des traitements d’inactivation génétique de type « one shot » qui pourraient révolutionner la prise en charge des maladies génétiques humaines. -> Contact : andoni.echaniz-laguna@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 5:04 AM

|

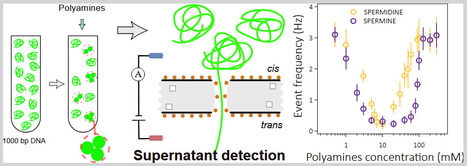

La compaction et la décompaction de l'ADN sont essentielles à de nombreux processus cellulaires, notamment la régulation des gènes, l'organisation de la chromatine. L'organisation du génome est également impliquée dans les maladies humaines. Il est donc très important d'étudier et de comprendre la compaction et la décompaction de l'ADN. Les polyamines sont des molécules polycationiques ubiquitaires et impliquées dans de nombreux processus physiologiques et fonctions biologiques, également dans des maladies humaines comme le cancer. Le laboratoire LAMBE (Laboratoire Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement, UMR 8587 UEVE/UPSaclay/CNRS/Cergy Paris Université, Evry‑Courcouronnes), spécialisé, en particulier, dans la détection de biomolécules, a montré qu’il est possible de suivre le processus d’agrégation de chaînes d’ADN en présence de polyamines, spermine (4+) et spermine (3+), mais également la resolubilisation des agrégats par excès de polyamines. Les transitions de précipitation et de resolubilisation sont comparables à des expériences réalisées en molécule unique (nanopore) et en volume (UV-Vis). Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Laboratoire de Physique des Solides – LPS (CNRS/UPSaclay, Orsay) et l’Institut Européen des Membranes de Montpellier. Les résultats ont été publiés dans le journal la Royal Society of Chemistry Chemical Science. La technique de nanopore est donc excellente pour détecter les transitions de phase de l’ADN et pourrait être utilisée dans le futur pour suivre des transitions d’autres biomolécules ou macromolécules. -> Contact : juan.pelta@univ-evry.fr / laurent.bacri@univ-evry.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:01 PM

|

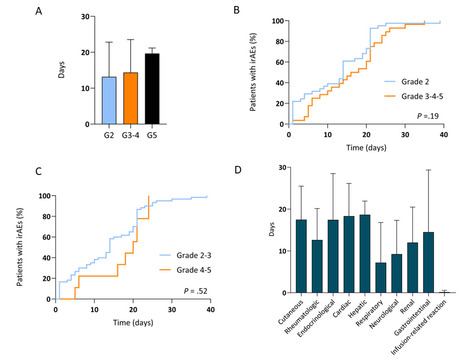

Dans une étude publiée dans Journal for ImmunoTherapy of Cancer, des chercheurs des unités UMR1184 IDMIT (INSERM/CEA/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre), UMR-S 1015 et UMR-S 1030 (INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) et de l’Hopital Bicêtre - AP-HP ont analysé pour la première fois les effets indésirables survenant après une seule dose d’immunothérapie anticancéreuse, de type inhibiteur de point de contrôle immunitaire (anti-PD-(L)1). Parmi plus de 3 500 patients atteints de cancer avancé ou métastatique suivis prospectivement, près de 2% ont développé des effets indésirables immuno-induits (irAEs) dès la première perfusion, souvent dans les 20 jours suivant le traitement. Plus de 40% de ces événements étaient sévères (grade 3–4) ou fatals (grade 5), touchant principalement la peau, les muscles, le cœur et le système endocrine. Aucun facteur clinique n’a permis de prédire la survenue rapide ou la gravité de ces toxicités, y compris la présence de maladies auto-immunes préexistantes. Ces résultats remettent en question l’idée qu’une exposition brève aux immunothérapies serait dépourvue de risques et soulignent la nécessité d’une surveillance clinique étroite dès la première administration. Ils ouvrent également la voie à une réflexion sur l’optimisation des schémas de doses, afin d’équilibrer efficacité antitumorale et sécurité. Cette étude, menée par le Pr Olivier Lambotte (Université Paris-Saclay, AP-HP), montrent que même une exposition brève à l’immunothérapie peut entraîner des complications graves. Ils soulignent l’importance d’une surveillance rapprochée dès la première dose et invitent à repenser les stratégies de traitement pour mieux concilier efficacité antitumorale et sécurité des patients. Légende Figure : (A) compare les temps médians de survenue des effets indésirables immuno-induits selon leur gravité. Les barres d’erreur représentent l’écart type (SD). (B) et (C) illustrent le délai de survenue des effets indésirables en fonction de leur sévérité au cours des 40 premiers jours suivant l’immunothérapie. (D) indique le temps médian (en jours) avant l’apparition des effets indésirables immuno-induits, classés par système d’organe ayant présenté au moins deux événements dans la cohorte. irAEs : immune-related adverse events (effets indésirables immuno-induits). -> Contact : olivier.lambotte@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:09 PM

|

Dans une revue publiée dans Philosophical Transactions of the Royal Society B [la plus ancienne revue scientifique en langue anglaise, NDLR] les chercheurs des laboratoires CellComp et SyBER de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) passent en revue les avancées réalisées dans la reconstruction de formes de vie alternatives à l'aide de systèmes cell-free. Cet article, publié dans le cadre d'un numéro spécial intitulé «Origins of life: the possible and the actual», souligne que la vie actuelle sur Terre résulte d’une série d’événements biochimiques spécifiques, mais que d’autres trajectoires auraient pu aboutir à des formes de vie différentes. Les auteurs explorent comment les systèmes cell-free, en tant que « bancs d’essai », permettent de tester et de comprendre les principes fondamentaux de la vie, ouvrant ainsi la voie à la création de systèmes biologiques artificiels et à l’étude de la diversité possible du vivant. Les systèmes cell-free (CFS) possèdent les propriétés nécessaires pour reconstituer les fonctions essentielles du vivant, comme l’auto-réplication ou la division cellulaire. Cependant, leur intégration en modules artificiels compatibles reste un obstacle majeur. Les voies synthétiques, souvent développées isolément, peinent à communiquer entre elles en raison de problèmes de synchronisation, de compétition pour les ressources ou de surcharge. Leur assemblage a posteriori s’avère ainsi peu efficace, car leur fonctionnement dépend fortement du contexte biologique. En résumé, si les CFS offrent un potentiel immense, leur plein essor dépendra de la résolution des défis d’intégration et d’une meilleure compréhension des réseaux biologiques sous-jacents. -> Contact : manish.kushwaha@inrae.fr / olivier.borkowski@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:18 PM

|

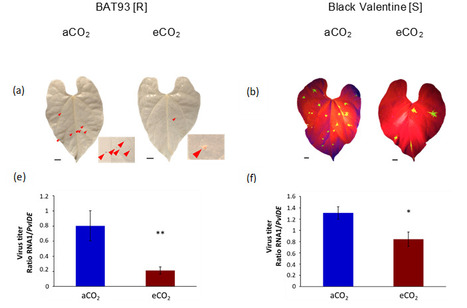

Un fort taux de CO2 atmosphérique augmente le degré de résistance au virus BPMV et module les réponses immunitaires dans deux génotypes de haricot commun, un génotype résistant et un génotype sensible

Dans une étude publiée dans Plant, Cell & Environment, les scientifiques de l'équipe GDYNPATH de l’Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont évalué l'impact d'une concentration élevée de CO2 atmosphérique (eCO2, 1000 vs. 400 ppm) sur deux génotypes de haricot commun (Phaseolus vulgaris L.), l'un résistant et l'autre sensible, infectés par le bean pod mottle virus (BPMV, Comovirus siliquae). Pour les deux génotypes, ils ont observé que la croissance, le développement et la physiologie des plantes n'étaient pas améliorés en condition eCO2 chez les plantes saines, au stade de l'inoculation par le BPMV. En eCO2, le nombre de sites primaires d'infection était réduit dans les deux génotypes. De manière cohérente, le titre viral dans les feuilles inoculées était plus faible, ce qui suggère une résistance accrue au BPMV chez les deux génotypes en condition eCO2. Afin d'étudier les mécanismes sous-jacents, les auteurs ont étudié l'expression des gènes impliqués dans différentes voies immunitaires antivirales : la signalisation de l'acide salicylique (SA), la voie du RNA-silencing et les voies d'immunité déclenchées par les PAMP (voie PTI). Dans les conditions expérimentales de l’étude, la condition eCO2 n'a déclenché ni la voie de signalisation du SA, ni la voie PTI, dans les deux génotypes. Cependant, le eCO2 a induit la voie du RNA-silencing dans le génotype résistant, et dans une moindre mesure dans le génotype sensible. Dans l'ensemble, cette étude montre que le eCO2 renforce le degré de résistance au virus et que ce résultat pourrait s’expliquer par la modulation de certaines réponses immunitaires. -> Contact : stephanie.pflieger@u-paris.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 22, 1:08 PM

|

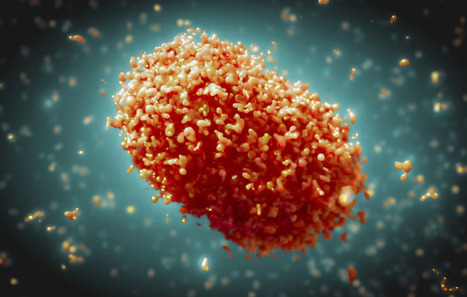

Des chercheurs du CEA-Jacob (UMR-S 1184 IDMIT Inserm/CEA/UPSaclay, Fontenay-aux-Roses), en collaboration avec l'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), ont démontré dans un modèle préclinique de transmission sexuelle du monkeypox que le vaccin MVA offre une protection solide lorsqu'il est administré avant l'exposition au virus, mais échoue à prévenir l'infection en post-exposition. Lire la suite de l’Actu CEA et l’article publié dans Nature Communications -> Contact : cecile.herate@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 22, 12:57 PM

|

Avec ses 38 hôpitaux, ses six groupes hospitalo-universitaires (GHU), ses 80 départements médico-universitaires (DMU) et ses 778 services, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) assure chaque année la prise en charge continue de près de 8 millions de patients. Pour récompenser les hommes et les femmes qui s’engagent au quotidien auprès de leurs patients, la Fondation de l’AP-HP a décerné, vendredi 17 octobre, ses trois prix scientifiques à deux professeur·es et une infirmière, dont le professeur Marc Humbert. Doyen de la Faculté de médecine de l’Université Paris-Saclay, directeur de l’unité Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique (HPPIT – Univ. Paris-Saclay/Inserm), chef du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires de l’hôpital Bicêtre AP-HP, ancien Président de la Société européenne des maladies respiratoires (ERS), Marc Humbert a reçu le Grand Prix de la Fondation de l’AP-HP pour l’ensemble de sa carrière. Formé à l’Université Paris-Sud (aujourd’hui Université Paris-Saclay), Marc Humbert s’est spécialisé en pneumologie et en soins intensifs respiratoires sous la direction des Professeurs Pierre Duroux et Gérald Simonneau à l’hôpital Antoine-Béclère AP-HP. Après l’obtention de son Diplôme d’Études Spécialisées en pneumologie et d’un doctorat en immunologie, il a poursuivi sa formation par un post-doctorat dans l’équipe du Professeur Barry Kay à l’Imperial College de Londres (1993-1995), une expérience déterminante qui a orienté ses recherches vers les bases cellulaires et moléculaires des maladies pulmonaires chroniques sévères. Depuis 2010, il dirige l’unité Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique (HPPIT – Univ. Paris-Saclay/Inserm), spécialisée dans l’innovation thérapeutique en hypertension pulmonaire. Ses responsabilités s’étendent au niveau national et international : vice-président recherche du directoire de l’AP-HP, coordonnateur de la filière des maladies respiratoires rares (RespiFIL), ou encore président de la Société européenne de pneumologie et éditeur en chef de l’European Respiratory Journal. L’excellence de ses travaux a été reconnue par de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le Grand Prix de la Société européenne des maladies respiratoires (2024), le Prix André Cournand (Société Européenne de Pneumologie, 2006), le Prix Descartes-Huygens (Académie Royale Néerlandaise des Arts et Sciences, 2009) et le Prix Eliane et Gérard Pauthier pour la recherche sur les maladies rares (Fondation des Maladies Rares sous l’égide de la Fondation de France, 2016). Depuis plus de 30 ans, ses recherches visent à élucider les mécanismes de l’hypertension pulmonaire sévère, avec un accent particulier sur le rôle de l’inflammation et de la famille du TGF-beta dans le remodelage vasculaire pulmonaire. Ses travaux, traduits en plus de 1 000 publications et huit brevets, ont contribué de manière significative à l’évolution des recommandations thérapeutiques internationales. Le Grand Prix de la Fondation de l’AP-HP salue une carrière exceptionnelle dans l’institution et confirme une reconnaissance déjà solidement établie sur le plan national et international. -> Contact : marc.humbert@universite-paris-saclay.fr

|

Le RIC Paris-Saclay a le plaisir de vous inviter à la conférence “IA & Analyse d’Images”, qui se tiendra le jeudi 20 novembre 2025 de 13h à 16h30 à la Faculté de Médecine Paris-Saclay (Bâtiment Recherche). S’inscrivant également dans la dynamique interdisciplinaire portée par l’OI BioProbe (UPSaclay), cette demi-journée est ouverte aux chercheurs, ingénieurs, cliniciens, enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants. Elle mettra en lumière les avancées récentes de l’Intelligence Artificielle et du Deep Learning appliqués à l’imagerie cellulaire et tissulaire, à travers les interventions de spécialistes académiques et industriels (UPSaclay, Université de Nantes, Institut Pasteur, École Polytechnique, Sartorius et Nanolive). L’événement sera reconnu comme formation doctorale pour les EDs BioSign, Cancérologie (CMBS) et Innovation Thérapeutique (ITFA). Intervenants invités et titres : - Perrine Paul-Gilloteaux (BioCore - Université de Nantes) — AI in Correlative Microscopy : Unlocking the Potential of Multimodal Imaging.

- Olivier Schwartz (Institut Pasteur) & Mathieu Fréchin (Nanolive SA) — Life in motion - From AI-enhanced imaging to cellular processes simulations.ns

- Anatole Chessel (LOB – École Polytechnique) — Understanding complex tissues from microscopy images.

- Catherine Guettier (AP-HP / UPSaclay) — Computational Pathology: From Code to Patient.

Comité d’organisation : Larbi Amazit, Régis Bobe, Laurent Combettes, Cécile Denis, Marie Erard, Evelyne Ferrary, Isabelle Garcin, Anne Guiochon-Mantel, Aude Jobart-Malfait, Valérie Nicolas, Oliver Nüsse.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 2, 8:46 AM

|

Les myocytes cardiaques possèdent une membrane de surface et un réseau dense de tubules transverses (TT), qui sont des invaginations de la membrane de surface qui pénètrent à l'intérieur de la cellule. De nombreuses protéines membranaires sont localisées à la fois dans la membrane de surface et dans la membrane des TT : c’est le cas notamment des récepteurs β-adrénergiques (β-ARs) qui régulent la fonction cardiaque lors de la stimulation sympathique. Mais on ignore si la localisation des β-ARs dans les TT ou à la membrane de surface modifie leur fonction. Dans le cadre d’un projet financé par l’ANR rassemblant quatre laboratoires de UPSaclay, le laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Orsay), l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay), le laboratoire BioCIS – Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse (CNRS/UPSaclay, Orsay) et le Service d’Ingénierie Moléculaire pour la Santé – SIMoS (DMTS CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), les scientifiques ont développé une technologie basée sur l'exclusion de taille afin d'étudier la fonction des β-AR situés dans la membrane de surface. Pour cela, ils ont synthétisé une molécule (PEG-Iso) en liant de manière covalente l'isoprénaline (Iso) à une chaîne de polyéthylène glycol (PEG) de 5000 Da afin d'augmenter la taille de l'agoniste β-AR et de l'empêcher d'accéder au réseau des TT. L'affinité du PEG-Iso et de l'Iso pour les récepteurs β1- et β2-AR a été mesurée à l'aide d'un radioligand. Des simulations de dynamique moléculaire ont été utilisées pour évaluer les conformations du PEG-Iso et quantifier l'impact du PEG sur l'accessibilité de l’Iso au solvant. À l'aide de la microscopie confocale, les scientifiques ont montré que la PEGylation contraint les molécules à l'extérieur du réseau de TT des myocytes ventriculaires adultes de rat en raison de la présence du glycocalyx extracellulaire. L'activation des récepteurs β-AR de la membrane de surface avec PEG-Iso produit une stimulation plus faible de l’AMPc cytosolique que l'Iso, mais une stimulation plus importante de la PKA cytosolique à des niveaux équivalents d’AMPc et des effets similaires sur les paramètres du couplage excitation-contraction. Cependant, le PEG-Iso produit une stimulation beaucoup plus faible de l’AMPc et de la PKA nucléaires que l'Iso. La conclusion de cette étude publiée dans eLife est que les récepteurs β-AR cardiaques situés dans la membrane de surface contrôlent principalement la voie cytosolique AMPc/PKA et la contractilité, tandis que les récepteurs β-AR de la membrane localisés dans les tubules T contrôlent principalement la voie AMPc/PKA nucléaire et la phosphorylation des protéines nucléaires qui en résulte. La stratégie d'exclusion par taille utilisant la PEGylation des ligands offre ainsi une approche unique pour étudier la fonction des récepteurs, canaux ioniques, transporteurs et enzymes membranaires présents à la surface des cellules cardiaques en comparaison avec leurs homologues présents dans les tubules transverses. -> Contact : rodolphe.fischmeister@inserm.fr / laurence.moine@universite-paris-saclay.fr / nicolas.tsapis@universite-paris-saclay.f / tap.ha-duong@universite-paris-saclay.fr / xavier.iturrioz@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 6:20 AM

|

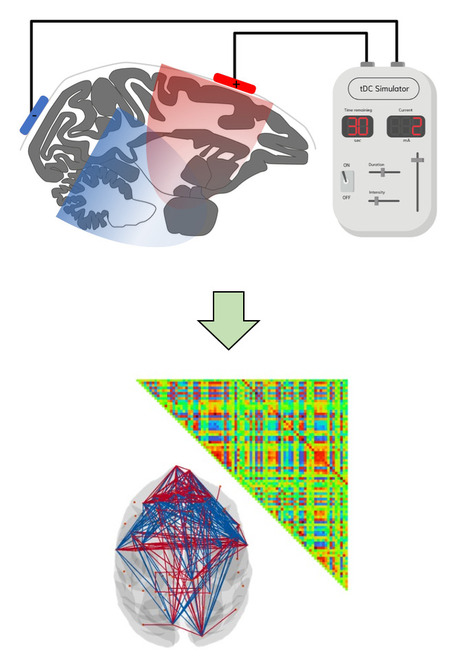

La stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) est une technique non-invasive qui utilise un faible courant électrique pour moduler l’activité du cerveau. Elle suscite beaucoup d’intérêt car elle pourrait aider à traiter certaines maladies neurologiques ou psychiatriques, comme la dépression ou les troubles de la conscience. Mais les mécanismes précis de son action restent encore mal connus. Dans une étude parue dans eLife, une équipe rassemblant des chercheurs et cliniciens du CEA (NeuroSpin Unicog, Inserm/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), de l’Hôpital Foch, de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’ICM et de NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) s’est intéressée aux effets de la tDCS sur le cerveau de primates non-humains, grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les scientifiques ont appliqué la stimulation sur la région préfrontale du cortex lors de deux états de vigilance : pendant l’éveil ou sous anesthésie profonde. Leurs résultats montrent que les effets de la tDCS dépendent non seulement de la polarité et de l’intensité de la stimulation, mais aussi de l’état de conscience. Certaines stimulations ont un impact remarquable sur la dynamique de la connectivité fonctionnelle et sur les signatures de la conscience, tandis que d’autres n’ont que peu d’effet. Ces travaux apportent un nouvel éclairage sur la façon dont la stimulation cérébrale influence l’activité du cerveau et pourraient aider à concevoir des protocoles de stimulation plus efficaces pour traiter les troubles neuropsychiatriques. -> Contact : guylaine.hoffner@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 6:04 AM

|

Dans leur article publié dans Chemical Science, l’équipe du Dr. Arnaud Chevalier, de l’Institut de Chimie des Substances Naturelles - ICSN (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), présente une technologie innovante de navette moléculaire intégrant un espaceur auto-immolable. Ce dispositif permet de fonctionnaliser des composés aminés d’intérêt afin de faciliter leur transport à travers la cellule jusqu’aux mitochondries, véritables centrales énergétiques du vivant. L’efficacité de cette approche a été démontrée à l’aide de sondes fluorescentes, puis confirmée par une preuve de concept reposant sur la libération intra-mitochondriale de la doxorubicine, un agent anticancéreux bien connu. Les chercheurs ont observé que cette stratégie permettait de contourner certains mécanismes de résistance dans un modèle cellulaire K562r. Ce travail constitue une première étape importante vers le développement de nouvelles navettes moléculaires capables d’acheminer divers composés thérapeutiques directement au cœur des mitochondries, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches ciblées en biologie cellulaire et en cancérologie. -> Contact : arnaud.chevalier@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 5:08 AM

|

L’origine de nombreuses complications obstétricales sévères, comme le retard de croissance intra-utérin, la mort fœtale in utero, les fausses couches ou la prématurité, demeure encore mal comprise. Dans une revue publiée dans The American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG), une équipe pluridisciplinaire associant obstétriciens, immunologistes, fœtopathologistes et anatomopathologistes propose une approche unifiée fondée sur l’étude des syndromes histoplacentaires chroniques tels que les intervillites ou les villites. Cette synthèse, menée par Pierre Hannoun sous la direction du Pr Alexandra Benachi (service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital Antoine Béclère AP-HP/UPSaclay, Clamart) et du Pr Julien Zuber (Hôpital Necker, Paris), montre que la chronic histiocytic intervillositis (CHI) et la villitis of unknown etiology (VUE) représenteraient deux formes de rupture de la tolérance immunitaire materno-fœtale, étroitement analogues aux rejets d’allogreffe. La CHI correspond à un rejet humoral, dominé par la présence d’allo-anticorps maternels anti-HLA spécifiques du fœtus, de dépôts trophoblastiques de C4d et de la surexpression anormale de molécules HLA polymorphes, rappelant les critères de rejet humoral selon la classification internationale de Banff. La VUE, évocatrice d’un rejet cellulaire, présente un microenvironnement inflammatoire où l’expression anormale de molécules HLA polymorphes et la production de signaux chimiotactiques favoriseraient l’activation et l’expansion clonale de lymphocytes T CD8+ et de lymphocytes mémoires, en interaction avec des macrophages fœtaux. En établissant ce parallèle entre immunologie de la transplantation et pathologie placentaire, les auteurs proposent un changement de paradigme dans la compréhension des complications obstétricales. Ces travaux ouvrent la voie à une médecine translationnelle de la grossesse, fondée sur l’identification de biomarqueurs immunologiques et le développement de stratégies d’immunomodulation ciblée, à l’interface entre obstétrique, immunologie et transplantation. -> Contact : pierrehannoun@me.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 30, 4:05 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Cyril Thomas, Maître de Conférences en histoire du sport

Cyril Thomas est historien du sport au sein de l’équipe « Corps, Sport, Genre et Rapports de Pouvoir » au laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS) à la Faculté des sciences du sport de l’Université Paris-Saclay. Ses recherches portent sur l’étude des relations internationales dans le champ sportif, principalement entre la France et certains pays africains. Sous la coupe des Postcolonial studies, sa thèse de doctorat en STAPS envisage la construction des relations entre la France et le Kenya en courses de fond comme un processus postcolonial singulier. Bien que les deux nations n’aient pas eu de liens coloniaux, l’évolution de leurs relations athlétiques reprend des modes de domination ou de fonctionnement similaires aux rapports de domination coloniaux ou postcoloniaux caractérisant l’ex-empire colonial français au sein d’un espace sportif mondialisé. Ses recherches actuelles explorent également les relations postcoloniales, au sens plus « conventionnel » du terme, entre la France et les pays d’Afrique francophone en athlétisme, s’intéressant notamment à l’institutionnalisation de la Francophonie dans le champ sportif au sein d’un processus ambivalent oscillant entre poursuite d’un rapport de domination culturelle et « aide au développement » dans une perspective émancipatrice. Cyril Thomas s’intéresse enfin aux questions raciales dans le champ sportif, notamment en coorganisant le séminaire Sport et racialisation, en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Saclay et le laboratoire Printemps de l’UVSQ, au sein duquel interviennent divers·es chercheuses et chercheurs analysant l’expression de la race dans le champ sportif dans une perspective intersectionnelle. Il analyse lui-même les processus de racialisation concernant l’évolution des représentations des journalistes ou des responsables fédéraux français sur la domination kényane dans les courses de fond qu’il met en relation avec les représentations sur la domination chinoise en tennis de table dans une démarche comparative, révélant différentes appréhensions de la racialisation selon les populations et les activités sportives concernées. S’appuyant sur son expérience professionnelle antérieure d’enseignant spécialisé dans les 1er et 2nd degrés, il co-dirige la Licence Staps éducation et motricité 1er degré, préparant les étudiant·es au concours de recrutement des professeurs des écoles. Lien vers les publications : https://cv.hal.science/cyrilthomas « S’intéresser aux représentations de l’altérité du point de vue de l’Histoire, c’est contribuer à défaire les images qu’elle a figées ». -> Contact : cyril.thomas@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 5:01 AM

|

Association entre l’utilisation d’antibiotiques et le risque d’artérite à cellules géantes et de pseudo-polyarthrite rhizomélique

Dans une étude publiée dans Journal of Internal Medicine, les scientifiques de l’équipe épidémiologie clinique du Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont étudié l’association entre la prise d’antibiotiques, et le risque de survenue dans les deux ans, d’artérite à cellules géantes (ACG) et de pseudo-polyarthrite rhizomélique (PPR). Le mécanisme de ces maladies fréquemment associées reste incertain. Des disparités géographiques, des pics épidémiques, une saisonnalité dans leur incidence, ont fait évoquer l’hypothèse d’un facteur déclenchant environnemental, en regard d’un terrain génétique prédisposé (HLA-DR4). De plus, l’inflammation vasculaire observée dans l’ACG fait intervenir des voies de signalisations inflammatoires classiquement impliquées dans les réponses anti-infectieuses. C’est ainsi que l’hypothèse d’un facteur déclenchant infectieux a émergé. A travers une étude cas-témoin nichée au sein de la cohorte E3N, les auteurs ont observé que les cas d’ACG étaient plus à risque d’avoir pris des antibiotiques sur une période de deux ans avant le diagnostic. Plus la prise d’antibiotique était proche du diagnostic, plus le risque était important. Il n’y avait par contre pas de surrisque pour les PPR. En s’intéressant aux différentes classes d’antibiotiques, la prise de quinolones était le plus fortement associée au risque ultérieur d’ACG, dans l’année suivant leur prise (aOR 2.07 [1.23 – 3.49]). Ces résultats supportent l’idée d’un facteur déclenchant antigénique infectieux pour l’ACG, cependant, un biais de causalité inverse ne peut être formellement écarté. L’hypothèse d’une dérégulation du microbiote par la prise des antibiotiques et notamment des quinolones, est également une des hypothèses supportées par ce travail. -> Contact : lucas.pacoureau@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 5:09 AM

|

La maladie de Willebrand (VWD) de type 1 est la forme la plus fréquente de VWD. Elle se caractérise par une déficience quantitative en facteur Willebrand (VWF) et par des phénotypes hémorragiques variables, rendant son diagnostic et son traitement difficiles. Les options thérapeutiques actuellement disponibles sont limitées et parfois inefficaces ; il existe donc un réel besoin médical non satisfait pour le développement de nouvelles approches plus performantes et mieux adaptées aux besoins des patients. Une incompatibilité entre le VWF humain et son récepteur plaquettaire murin GPIbα a jusqu’à présent limité l’utilisation de modèles murins dans certaines études précliniques. Pour surmonter cette limite et favoriser le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la VWD, les chercheurs de l’unité Hémostase Inflammation Thrombose (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) ont mis au point le premier modèle murin « entièrement humanisé » de VWD de type 1. Les souris hVWD1 expriment de faibles niveaux de VWF humain (et de facteur VIII), avec un profil multimérique et un rapport activité/antigène normaux, ainsi qu’un phénotype hémorragique modéré reproduisant la VWD de type 1. In vivo, le phénotype a été corrigé après administration de VWF recombinant, par libération endothéliale de VWF induite par l’histamine ou après injection sous-cutanée d’un anticorps bispécifique à domaine unique, le KB-V13A12, qui relie le VWF endogène à l’albumine, également conçu dans le même laboratoire. Une seule injection de KB-V13A12 a doublé durablement les niveaux d’antigène VWF pendant dix jours et normalisé l’hémostase dans un modèle de section de la queue. Cette étude démontre la valeur du modèle hVWD1 pour le développement de nouvelles thérapies ciblant la VWD. -> Contact : caterina.casari@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:05 PM

|

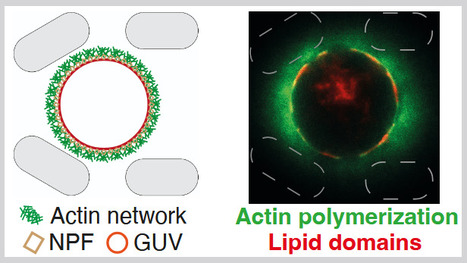

Une plateforme microfluidique pour décrypter le dialogue entre membranes et cytosquelette

Dans une étude publiée dans Small Science, les chercheurs du laboratoire LAMBE (Laboratoire Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement, UMR 8587 UEVE/UPSaclay/CNRS/Cergy Paris Université, Evry‑Courcouronnes) ont développé une plateforme microfluidique permettant d’explorer comment le cytosquelette d’actine module la forme des membranes biologiques. Les auteurs ont mis au point un dispositif capable d’immobiliser une population de vésicules géantes unilamellaires (GUVs), puis d’observer en temps réel l’interaction entre ces membranes lipidiques modèles et des réseaux d’actine reconstitués. Ce système permet de modifier séquentiellement la composition protéique de l’essai et d’étudier la dynamique de déformation membranaire. Grâce à cette approche, ils montrent que les réseaux branchés d’actine empêchent la coalescence de microdomaines lipidiques, stabilisant ainsi la structure membranaire. Réciproquement, la densité de domaines lipidiques dans la membrane influence la structure du réseau d’actine. Cette méthode microfluidique combinée à l'observation de populations de GUVs ouvre de nouvelles perspectives pour étudier comment le cytosquelette change la forme des membranes biologiques in vitro et pourra être adaptée à d’autre processus de remodelage membranaires. -> Contact : clement.campillo@univ-evry.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:14 PM

|

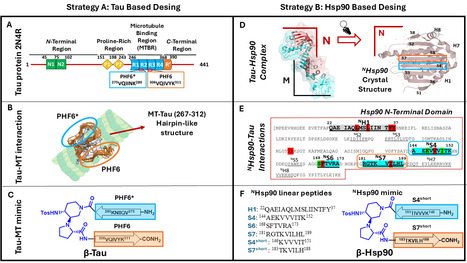

L'accumulation d'agrégats intracellulaires de protéine Tau est l'une des principales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer (MA) et résulte de changements conformationnels de la protéine Tau, d'une phosphorylation accrue et d'une auto-association conduisant à la formation d'agrégats fibrillaires. Ce processus pathologique empêche l'interaction physiologique de la protéine Tau avec les microtubules, au détriment de l'intégrité structurelle des neurones. Dans les cellules saines, le mauvais repliement et l'agrégation anormale des protéines sont contrecarrés par des protéines chaperonnes dont la capacité protectrice diminue avec l'âge. Le rôle de la protéine chaperonne Hsp90 et le mécanisme par lequel elle peut empêcher l'agrégation de la protéine Tau sont controversés. Dans une étude publiée dans Nature Communication les scientifiques du laboratoire BioCIS – Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse (CNRS/UPSaclay, Orsay), en collaboration avec plusieurs laboratoires européens dans le cadre du projet Européen ITN TubinTrain, ont développé une stratégie visant à imiter la protéine chaperonne Hsp90 grâce à la conception d'un peptidomimétique (β-Hsp90) de type β-hairpin, inspiré de deux séquences d'interaction Hsp90/Tau. Ce dérivé peptidique β-Hsp90 inhibe l'agrégation de la protéine Tau in vitro et dans les cellules, rétablissant l'interaction physiologique de la protéine Tau avec les microtubules. β-Hsp90, qui interagit avec la région P1 de la protéine Tau, est plus efficace que les séquences peptidiques individuelles de la protéine chaperonne HSP90 et qu'un autre peptidomimétique basé sur les séquences de la protéine Tau. De plus, β-Hsp90 réduit l'agrégation de Aβ1-42 associée à la MA, offrant ainsi la possibilité de développer un double inhibiteur d’agrégation des deux protéines impliquées dans la MA. Ces travaux ouvrent la voie à la conception de nouveaux médicaments ciblant les maladies amyloïdes dévastatrices non traitées, en imitant les chaperons physiologiques à l'aide de petits peptides synthétiques. -> Contact : sandrine.ongeri@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:45 PM

|

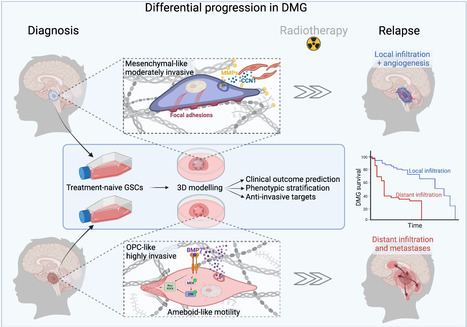

Les thérapies à base de cellules CAR-T ont transformé les résultats dans le domaine des cancers hématologiques, mais de nombreux patients souffrent de cytopénies prolongées, une affection connue sous le nom d'hématotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (hematotox). Les mécanismes biologiques à l'origine de cette toxicité restaient mal compris. Dans un article publié dans Science Translational Medicine, les chercheurs de Gustave Roussy (UMR-S 1015 Immunologie des tumeurs et immunothérapie contre le cancer INSERM/Gustave Roussy/UPSaclay, Villejuif) ont étudié pourquoi l'hématotoxicité se développe après une thérapie par cellules CAR-T et si les cellules CAR-T elles-mêmes contribuent à cet effet. Ils ont également examiné comment l'inflammation de la moelle osseuse pourrait favoriser l'émergence d'une hématopoïèse clonale, un état pré-leucémique. À l'aide de données sur les patients et de modèles précliniques, l'équipe a montré que l'hématotoxicité touche environ 40% des patients traités et constitue l'effet secondaire grave le plus fréquent après une thérapie CAR-T. Elle a également montré que les cellules CAR-T s'accumulent dans la moelle osseuse, où leur présence est directement corrélée à la gravité des cytopénies. Ces cellules déclenchent une inflammation locale intense, libérant des cytokines telles que l'IL-6, l'IL-7, l'IL-21 et la CXCL8, qui altèrent la production normale de cellules sanguines. Cet environnement inflammatoire stresse les cellules souches hématopoïétiques et favorise la sélection de l'hématopoïèse clonale. Ces travaux, menés par Myriam Ben Khelil, Camille Bigenwald et leurs collègues de Gustave Roussy, révèlent un mécanisme clé à l'origine de l'hématotoxicité liée à la thérapie CAR-T et de ses risques à long terme. Ils appellent à la mise en place de nouvelles stratégies pour limiter les effets sur les os. -> Contact : camille.bigenwald@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 4:47 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Heddy Soufari, Chercheur en biologie structurale

Heddy Soufari est ingénieur chercheur au CEA depuis septembre 2024. Il travaille à l’interface entre l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule - I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et le Synchrotron SOLEIL. Ses recherches portent sur le développement et l’application de la cryo-microscopie électronique (cryo-EM), avec un intérêt croissant pour la cryo-tomographie (cryo-ET) afin d’explorer l’architecture de complexes macromoléculaires dans leur environnement cellulaire natif. Heddy a obtenu son doctorat à l’Université de Bordeaux (2012-2015), où il a étudié la structure et la fonction de facteurs d’épissage alternatif chez Caenorhabditis elegans. Il a ensuite rejoint la Faculté de Médecine et de Biochimie de l’Université de Montréal pour un post-doctorat consacré à l’étude des mécanismes de défense hôte–pathogène. C’est dans ce cadre qu’il se forme à la cryo-microscopie électronique et développe une expertise sur l’analyse structurale de systèmes biologiques complexes. De retour en France, il effectue un second post-doctorat axé sur l’étude des complexes mitochondriaux et des mécanismes de traduction chez les plantes et les parasites. Il joue notamment un rôle central dans la caractérisation structurale et fonctionnelle des mitoribosomes d’Arabidopsis, de Chlamydomonas et des Trypanosomatidés, contribuant à une meilleure compréhension de l’évolution et des spécificités de la traduction mitochondriale. En 2020, il rejoint la société NovAliX, où il prend la responsabilité du pôle Cryo-EM. Il participe à des projets de structure-based drug design (SBDD) et à l’étude de complexes protéine–petites molécules et d’anticorps thérapeutiques, apportant son expertise en biologie structurale sur des cibles pharmaceutiques stratégiques. Depuis son recrutement au CEA en septembre 2024, Heddy accompagne les chercheurs en tant que collaborateur scientifique, en mettant son savoir-faire en cryo-EM au service de projets variés. Tout en poursuivant ses recherches sur la structure des complexes mitochondriaux, il développe une orientation méthodologique forte en cryo-tomographie, avec pour objectif d’élargir les possibilités offertes par la biologie structurale pour comprendre l’organisation et la dynamique des complexes multiprotéiques in situ. « La liberté n’est pas de faire ce que l’on veut, mais de vouloir ce que l’on fait. » - Albert Camus -> Contact : heddy.soufari@i2bc.paris-saclay.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...