Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 25, 4:12 PM

|

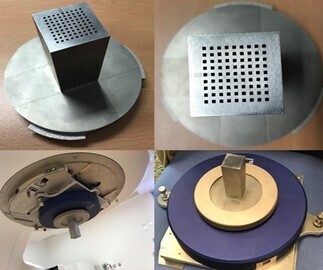

L'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC, CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) est une unité mixte de recherche soutenue par l'Université Paris-Saclay, le CNRS et le CEA, accueillant une soixantaine d’équipes de recherche et hébergeant 17 plateformes technologiques, répartis en 6 pôles. Redécouvrez toutes ces plateformes via un FOCUS PLATEFORME dédié ! Une des activités de cet institut généraliste est l’étude de la photocatalyse naturelle et artificielle. Ces études s’intéressent notamment à l’interaction lumière-matière et à la transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique, à la fois du point de vue des mécanismes fondamentaux mais aussi pour concevoir des photocatalyseurs capables d’oxyder l’eau ou de réduire le CO2. Pour se faire, l’I2BC peut s’appuyer sur son plateau de spectrométrie Raman, incluse dans la plateforme de Biophysique de Saclay, plateforme labellisée IBiSA (Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie), et membre de l’infrastructure nationale en biologie santé FRISBI (French Infrastructure in Structural Biology). Cette plateforme comprend quatre spectromètres Raman à double réseaux dont un spécialisé dans l’imagerie, et un spectromètre à simple réseau, ainsi que deux spectromètres FT-Raman. La plateforme met aujourd’hui à la disposition de la communauté scientifique son nouvel équipement de Raman stimulé femtoseconde. Cet appareil permet d’avoir accès à la structure des états excités transitoires générés par l’absorption d’un photon. Dans sa configuration prévue, il permettra de sélectionner le signal d’un état transitoire déterminé, ce qui en fera un banc de mesure à ce jour unique au monde. Vous avez dit nouvel équipement ? Le système repose sur un laser femtoseconde de haute performance, délivrant trois faisceaux distincts, un éclair actinique, qui enclenche une réaction photoinduite dans l’échantillon, qui sera suivi à un temps donné de deux éclairs superposés permettant de mesurer un signal de Raman stimulé, c’est-à-dire la signature vibrationnelle de l’échantillon à cet instant. Avec cet appareil il est donc possible d’étudier la structure des états moléculaires excités et leur évolution dans le temps à l’échelle de la centaine de femtosecondes. La configuration choisie permet de mesurer en parallèle l’évolution de l’absorption et/ou de la fluorescence de l’échantillon. Ce qui fait de lui un modèle unique à ce jour, est la possibilité de choisir la longueur d’onde utilisée pour induire le Raman et se positionner en conditions de résonance, et donc d’observer sélectivement un état excité particulier, pour peu qu’il possède une transition d’absorption spécifique. Cet appareil, conçu par Light Conversion en Lituanie, fait partie de l’infrastructure « ultrafast » du PEPR LUMA (interactions LUmière MAtière) et vient d’être installé au sein de l’I2BC. Il aura pour vocation non seulement l’étude de la réactivité des états excités des photocatalyseurs moléculaires, mais sera largement utilisé pour décrire et comprendre les étapes primaires de la photosynthèse, ces quelques dizaines de picosecondes qui est au cœur de la transduction de l’énergie lumineuse en énergie de potentiel chimique par les plantes, les algues et les bactéries. -> Contact : Bruno Robert (bruno.robert@cea.fr) et Manuel Llansola-Portoles (manuel.llansola@i2bc.paris-saclay.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI Aussi, en 2019, la plateforme publiait son premier FOCUS PLATEFORME. Le relire ? FOCUS PLATEFORME : Comment les ponts hydrogène modulent les transferts d'énergies photosynthétiques ? Éléments de réponse via la spectroscopie vibrationnelle ! I2BC / Plateforme de spectroscopie RAMAN de résonance. Cette plateforme met à disposition des équipements de spectroscopies avancées Raman et FLN (7 spectromètres, avec plusieurs accessoires, large gamme de température possible (thermostats 273-320 K, cryostats 4-250 K)). Analyses faisables sur échantillons de toutes formes physiques, en particulier ceux qui contiennent des molécules pigmentées (voir ci-dessous). Le laboratoire se spécialise sur les propriétés physico-chimiques des cofacteurs pigmentés en biologie (caroténoïdes, chlorophylles, hèmes, flavines…), y compris des études in vivo des réactions biochimiques, photo-induites et régulatrices. L'état de l'échantillon (liquide, poudre, gel, solide…) limité seulement par la taille du signal (présence de molécules pigmentées nécessaires pour des mesures en milieux complexes). Exemples récents : processus régulateurs dans des membranes photosynthétiques in vivo (feuilles entières et micro-organismes), structure moléculaire des caroténoïdes et opsines dans la rétine humaine ex vivo. Cette plateforme fait partie du pôle des plateformes de Biophysiques de l'I2BC qui comprend les plateformes de RPE, FTIR, Résonance Raman, Spectroscopies Electroniques et Microscopie de fluorescence à super-résolution. A propos de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC - UMR 9198). L’I2BC est une Unité Mixte de Recherche (CEA, CNRS, Université Paris-Saclay), accueillant une soixantaine d’équipes de recherche et hébergeant 17 plateformes technologiques, réparties en 6 pôles. 2025 est aussi une année clé pour l’I2BC : cette unité fête ses 10 ans cette année.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:26 PM

|

Les projets de recherche qui seront sélectionnés auront une durée de 48 mois et seront financés pour un montant de 200 000 € maximum. Afin d’éprouver ce modèle conceptuel théorique et d’encourager son utilisation et sa diffusion, l’Institut publie un premier appel à projets qui vise à soutenir des cas d’usage de recherche originaux et innovants s’appuyant sur le modèle de standardisation OSIRIS. L’appel à projets OSIRIS25 a pour objectifs principaux de : - valider l’intérêt du modèle OSIRIS comme norme de partage de données standardisées et interopérable à l’échelle nationale en oncologie ;

- évaluer la faisabilité de projets de recherche de typologies différentes s’appuyant sur cette norme ;

- encourager la réutilisation secondaire des données via des cas d’usages innovants dans les domaines de la recherche translationnelle, clinique, en épidémiologie ou santé publique.

-> Contact : ifernandez@institutcancer.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:05 PM

|

Créé fin 2018 par l’ANSM et la Cnam, EPI-PHARE réalise, pilote et coordonne des études de pharmaco-épidémiologie à partir des données complexes et massives du Système National des Données de Santé (SNDS), pour éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Les projets d’études devront concerner les médicaments ou les dispositifs médicaux, s’intégrer dans l’un des axes stratégiques du programme de travail d’EPI-PHARE : - Études sur l'utilisation et la sécurité des produits de santé en vie réelle

- Études en réponse à des alertes ou des crises

- Études de mesure d'impact des décisions, recommandations, communications

Et répondre à des questions majeures de Santé publique ou proposer des développements méthodologiques pour la pharmaco-épidémiologie (méthodes statistiques, développements et validation d’algorithmes, intelligence artificielle…). Chaque proposition devra reposer sur un projet d’étude de pharmaco-épidémiologie argumenté, justifié et scientifiquement solide. Les études pourront être menées à partir des données du SNDS, de registres, de cohortes existantes, d’entrepôts de données de santé hospitaliers ou de l’appariement de plusieurs sources de données. Les propositions soumises devront justifier le choix des sources de données pour la réalisation des projets. Les équipes sont responsables de l’accès aux données. Il n’est pas attendu dans le cadre de ce financement la constitution de nouvelles cohortes ou de nouveaux registres. Toute équipe académique souhaitant développer un projet compatible avec les critères d’éligibilité peut déposer un dossier de candidature, pour une subvention maximale de 120 000 euros et une durée maximale de 36 mois. Texte de l'appel à projets Les dossiers de candidatures sont constitués de 4 parties, dont les modèles sont à télécharger ci-dessous : Date butoir : 20 juin 2025 à 12h00.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:53 AM

|

Créée en 2001, la Fondation Recherche cardio-vasculaire – Institut de France a pour but d’aider et de favoriser le développement de la recherche médicale et biologique, sous toutes ses formes, dans le domaine cardiovasculaire. Chaque année, elle attribue le Prix Danièle Hermann, d’une dotation de 30 000 euros, destiné à récompenser un/une chercheur(se) et/ou clinicien(ne) français(e) (Directeur de recherche, Professeur d’Université, Professeur d’Université-Praticien Hospitalier) reconnu et œuvrant dans ce domaine. Le montant du Prix sera consacré au développement de ses recherches et de celles de son équipe. Modalités d’organisation Chaque candidat reconnaît accepter, après en avoir pris connaissance, les modalités d’organisation du Prix, telles qu’elles résultent du Règlement du « Prix Danièle Hermann », ci-annexé, et du présent appel à candidature. Le thème retenu pour 2025 est : « Maladies cardiaques et vasculaires ». Constitution des dossiers de candidature Le dossier de candidature comprend impérativement : - le CV du candidat

- la composition de l’équipe

- la présentation des principaux travaux réalisés (2-3 pages)

- le projet de recherche en cours – Préciser la part d’implication personnelle dans le projet de recherche (2 pages)

- la liste des dix principales publications

- une lettre d’appui d’une personnalité scientifique.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer sous forme numérique, au plus tard le 16 juin 2025 à l’adresse : alice.carron@institutdefrance.fr Attribution du Prix Le prix sera attribué par le Chancelier de l’Institut de France après délibération du jury. Le nom du lauréat sera communiqué en octobre 2025 et fera l’objet d’une publication sur le site internet de la Fondation. Obligation du lauréat La remise du prix fera l’objet d’une cérémonie particulière début 2026, à laquelle le lauréat est tenu de participer. -> Contact : alice.carron@institutdefrance.fr / 01 44 41 45 08 Documents à télécharger - Règlement Prix Danièle Hermann

- Appel à candidatures Prix Danièle Hermann 2025

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:39 AM

|

La prochaine édition de l'Atelier de Modélisation des Molécules d'Intérêt Biologique (AMMIB) se tiendra le 20 mai 2025 à la Faculté de Pharmacie de Paris-Saclay, Bâtiment Henri Moissan, 17 avenue des Sciences, 91400 Orsay.

RAPPEL ! « MSD Advancing Biomarker: Innovations, Applications, and Ultimate Sensitivity » Webinar - 15 mai 2025 de 13h à 14h

La plateforme CYM a le plaisir de vous convier à un webinaire exclusif dédié aux innovations et applications scientifiques de la technologie MESOSCALE DISCOVERY MULTI-ARRAY. Join us for an exclusive webinar exploring the latest advancements in MSD technology and our newest product updates. Discover how our solutions support PK/ADA assay development, method validation, and cell-based assays, providing high performance across multiple applications. Learn how MSD enables unparalleled sensitivity, reaching the femtogram per milliliter (fg/mL) range for ultimate biomarker detection. Our experts will showcase real-world applications and case studies to highlight the impact of MSD technology. Don’t miss this opportunity to stay at the forefront of bioanalytical innovation! Animé par Sophie Viel responsible plateforme MSD et Fatima Lamraoui biomarker specialist. Inscription obligatoire -> Contact : sophie.viel@universite-paris-saclay.fr

Via Life Sciences UPSaclay

Les inscriptions sont ouvertes pour le workshop état de l'art des essais cliniques sur les innovations en radiothérapie organisé le 27 mai 2025 de 9h à 12h. Le workshop aura lieu à la Faculté de Médecine du Kremlin Bicêtre et comportera des interventions des Dr Emmanuel Jouglar et Pierre Loap. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place ICI ou en scannant le QR code sur l’affiche.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:20 AM

|

Les ministères français en charge de l’Europe et de l'Enseignement supérieur et le ministère allemand de l'Éducation, soutiennent les collaborations de recherche franco-allemande en prenant en charge les frais liés à la mobilité de chercheurs entre la France et l'Allemagne.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:15 AM

|

Le programme Tremplin international (First Step) soutient, à hauteur de 10 000 €, l’émergence de collaborations entre de jeunes chercheurs Inserm et des équipes de recherche étrangères. Pour les candidats souhaitant déposer un projet collaboratif avec les États-Unis ou le Canada, le bureau Inserm Amérique du Nord organise un webinaire le 12 mai.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 7:35 AM

|

Les tumeurs radiorésistantes restent un défi pour la radiothérapie conventionnelle (RT), et souvent, seul un traitement palliatif peut être proposé. Des techniques récemment mises au point, telles que la radiothérapie fractionnée dans l'espace (SFRT), pourraient potentiellement améliorer le traitement. Cependant, les applications cliniques actuelles de la SFRT ne permettent pas d'en exploiter tout le potentiel. Des chercheurs de l’Université de Saint Jacques de Compostelle (Espagne) et du Laboratoire signalisation, radiobiologie et cancer (UMR 3347 CNRS/UMR-S 1021 INSERM/Institut Curie/UPSaclay, Orsay) ont optimisé la SFRT en développant une nouvelle technique appelée mini-GRID, qui utilise un accélérateur sans filtre aplatisseur. Dans ce travail publié dans Communications Medicine, les chercheurs ont mis en œuvre une technique optimisée SFRT employant des faisceaux étroits (≤2 mm2). L'augmentation des tolérances des tissus normaux apportée par cette nouvelle technique par rapport à la RT conventionnelle et à la thérapie GRID a été validée dans un modèle de rat (irradiation du cerveau) au moyen d'une étude d'imagerie longitudinale, de tests comportementaux et d'évaluations histopathologiques. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : (i) la mini-GRID RT permet l'utilisation de doses maximales plus de deux fois supérieures aux doses maximales généralement employées dans la thérapie GRID conventionnelle (dose maximale de 20 Gy). Cela permet d'utiliser des traitements plus agressifs et potentiellement curatifs ; (ii) la mini-GRID RT entraîne moins de modifications de la structure secondaire des protéines et moins de dommages oxydatifs que la RT conventionnelle. -> Contact : yolanda.prezado@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 7:13 AM

|

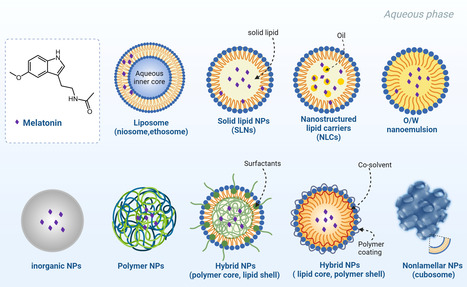

La mélatonine est une hormone neuro-régulatrice essentielle à la régulation du rythme circadien. Cette molécule bioactive est reconnue pour ses effets préventifs et thérapeutiques sur diverses maladies, notamment les troubles neurodégénératifs, le vieillissement, la dépression, ainsi que les maladies oculaires, cardiaques, immunitaires et orthopédiques. Elle peut exercer des effets neuroprotecteurs et thérapeutiques via plusieurs mécanismes. Cependant, son potentiel à moduler les liens entre les troubles du sommeil, le vieillissement et les maladies neurologiques reste encore largement inexploité. Dans une revue récente publiée dans Biomaterials Science, Fucen Luo et Angelina Angelova de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay) ont mis en évidence que les nanovecteurs chargés en mélatonine présentent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antitumorales supérieures à celles de la mélatonine libre, dans différents types cellulaires et tissus. En résumant les avantages des divers systèmes nanométriques de transport adaptés au développement des nanomédicaments, les auteurs ont démontré que les nanoparticules lipidiques chargées en mélatonine pourraient constituer une nouvelle approche pour traiter les maladies neurologiques, nécessitant ainsi des recherches supplémentaires pour confirmer ce potentiel. -> Contact : angelina.angelova@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 6:51 AM

|

La science mondiale est confrontée à des disparités géographiques persistantes

Une nouvelle analyse des études mondiales menées en écologie et biologie de la conservation, publiée dans Frontiers in Ecology and the Environment par Ivan Jarić du laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), a révélé d'étonnantes disparités régionales en matière de paternité des travaux, les collaborations et consortiums internationaux étant principalement concentrés sur quelques pays spécifiques du continent. Par exemple, parmi les études impliquant des chercheurs africains, seul un quart des auteurs provenaient de pays à faible PIB, tandis que la majorité provenaient d'Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud à elle seule a publié deux fois plus d'articles que l'ensemble des pays à faible PIB réunis. Des tendances similaires ont été observées sur tous les continents. Jusqu'à deux tiers des études impliquant des chercheurs d'Asie et d'Amérique du Sud ont été publiées respectivement par la Chine et le Brésil, tandis que l'ensemble des pays à faible PIB ont contribué à moins d'un quart des études. Cette disparité s'explique en grande partie par la tendance des réseaux de recherche internationaux à privilégier les partenaires traditionnels, les institutions établies et les experts des pays économiquement développés. Parallèlement, les experts issus de pays sous-représentés au niveau régional sont souvent confrontés à une visibilité professionnelle limitée et à un accès restreint aux réunions internationales, aux financements et aux réseaux de collaboration. De telles pratiques de collaboration excluent les voix des pays marginalisés et privent ces régions de l'opportunité de renforcer leurs recherches. La science doit de toute urgence dépasser les frontières continentales, privilégier l'équité géographique régionale dans la recherche, mobiliser activement les scientifiques des pays sous-représentés et dépasser les partenaires traditionnels au sein des régions lors de la planification des équipes et consortiums de recherche internationaux. Une autre solution prometteuse consiste à créer une base de données mondiale en libre accès qui regrouperait l'expertise locale et établirait des partenariats équitables en facilitant l'accès aux collaborations internationales et aux opportunités de financement. Légende Figure : Répartition des auteurs dans les études mondiales en écologie et en conservation. Les données représentent le nombre de publications co-écrites par pays, après transformation logarithmique ; les pays vides correspondent à l'absence d'auteur dans les publications évaluées. -> Contact : ivan.jaric@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:54 AM

|

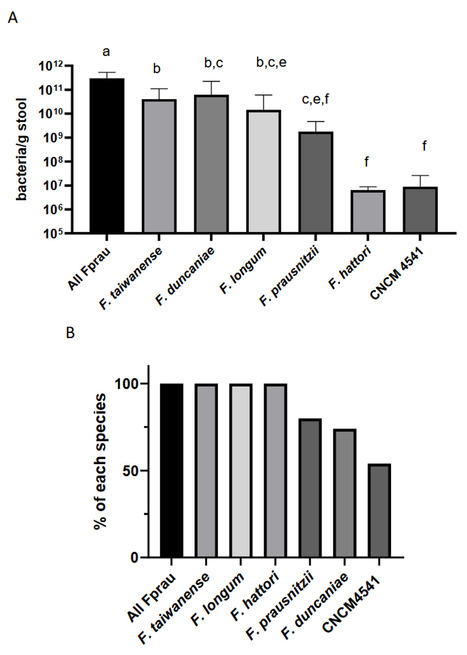

Etude de la diversité de Faecalibacterium dans le microbiote de personnes saines et de patients atteints de la maladie de Crohn

Dans une étude publiée dans United European Gastroenterology Journal les chercheurs de l’équipe ProbiHote de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) associés à ceux du Centre de Recherche de l’hôpital St Antoine (CRSA) ont quantifié pour la première fois par qPCR la présence de 6 différentes espèces du genre Faecalibacterium (prausnitzii, duncaniae, longum, hattori, taiwanense et CNCM4541) dans le microbiote de personnes saines et dans celui de patients atteints de la maladie de Crohn en poussée ou en rémission. Ils ont pu montrer que certaines espèces (taiwanense, duncaniae et longum) sont présentes chez toutes les personnes saines et en grande quantité, environ 1010 bactéries/g de fèces. Alors que d’autres (hattori et CNCM 4541) sont beaucoup moins abondantes, 107 bactéries/g de fèces, et présentes que dans la moitié de la population. Chez les patients en poussée atteints de la maladie de Crohn toutes les espèces testées diminuent et les moins abondantes deviennent même indétectables. Suivant les espèces, la quantité peut diminuer de 90% pour F. prausnitzii à 99,9% pour les autres. Chez les patients en rémission, la quantité détectée ne remonte pas mais il semble que l’espèce F. prausnitzii soit plus résiliente car le nombre de patients chez qui on peut la détecter remonte significativement. -> Contact : jean-marc.chatel@inrae.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:33 PM

|

Sont éligibles les actions de long terme organisées avec l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - Partager la démarche scientifique avec et pour tous les Franciliens, et en particulier les jeunes et les jeunes filles, ainsi que les publics dits éloignés des sciences – pour des raisons géographiques, sociales ou économiques,

- Favoriser la connaissance des innovations scientifiques et technologiques, et en particulier les avancées de la recherche francilienne,

- Encourager le dialogue Sciences-Société en favorisant notamment des échanges interactifs, pluridisciplinaires au sujet des grands enjeux de société actuels ou à venir,

- Développer les sciences participativeset encourager la participation citoyenne aux sciences,

- Aborder une pluralité de thématiques scientifiques,

- Être gratuit pour le grand public.

Qui peut en bénéficier ? Cet appel à projets s’adresse à tout établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, et toute structure publique ou privée à but non lucratif situé en Île-de-France, dont les missions incluent le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Les publics prioritaires sont : - Les jeunes,et en particulier les jeunes filles,

- Les Franciliens les plus éloignés de la sciencepour des raisons économiques, sociales ou géographiques.

Quelle est la nature de l'aide ? Sont éligibles à la subvention régionale tous les frais, tant en investissement qu’en fonctionnement, liés à l’organisation du projet, hors frais de personnel titulaire de la fonction publique, et ce à compter du 1er septembre 2025. En année 1 : - Le montant de la subvention en fonctionnement pourra être compris entre 10.000€ et 40.000€,

- Le montant de la subvention en investissement pourra atteindre 000€,

- Dans les 2 cas, ces montants représenteront jusqu'à 80% maximum du total des dépenses éligibles ; pour les projets dont le budget global en investissement est inférieur ou égal à 5.000€, le taux d’intervention régional pourra être porté à 100% du montant total des dépenses d’investissement.

En années 2 et 3 : - Les montants affectés pourront être reconduits à l’identique ou inférieursaux montants affectés en année 1, dans la mesure des disponibilités budgétaires.

Date butoir 30 juin 2025 En savoir plus

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 3:16 PM

|

Après le succès des appels à projets lancés en 2023 et 2024, ayant respectivement permis de financer 11 projets pour un montant de 22 M€ et 9 projets pour près de 16 M€, l’ANRS MIE annonce le lancement d’un nouvel appel à projets en 2025. Cet appel vise à renforcer les capacités de prévention, de préparation et de réponse face aux crises sanitaires futures, en mettant l’accent sur les maladies infectieuses émergentes prioritaires identifiées dans l’appel 2024 : viroses respiratoires, fièvres hémorragiques virales et arboviroses. Cet appel s’inscrit dans les trois volets fondateurs du PEPR MIE : - Volet 1 : Accélérer l’acquisition de connaissances fondamentales sur les maladies infectieuses émergentes

- Volet 2 : Promouvoir l’innovation et développer de nouveaux traitements, vaccins et autres outils de prévention, diagnostics et outils de surveillance pour les maladies infectieuses émergentes

- Volet 3 : Permettre aux politiques publiques et à la société de faire face aux crises épidémiques

Cet appel vise des projets de recherche d’envergure, interdisciplinaires et multipartenaires pour une durée de 2 à 3 ans et pour une demande de financement minimum de 1 M€ sur les volets 1 et 2. Aucun montant d’aide minimum n’est appliqué pour les projets de recherche soumis au volet 3. Les projets attendus devront adopter une approche interdisciplinaire et contribuer à faire progresser la recherche au service de la santé publique. Les demandes de financement sont à déposer sur la plateforme APOGEE dans la catégorie AAP flash. Les demandes d’allocation de recherche ne font plus l’objet d’un dépôt séparé, mais doivent être intégrées dans la demande de projet en tant qu’annexe, utilisant la trame dédiée qui sera fournie sur la plateforme Apogée.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 2:25 PM

|

Une bande dessinée de Franck Courchamp et Mathieu Ughetti : Qui sommes‑nous ? Chaque semaine, un épisode pour explorer l’état de la planète et les défis qui nous attendent. L'Héritage du dodo, c’est une bande dessinée pour tout comprendre à la crise du climat et de la biodiversité. Chaque semaine, on explore la santé des écosystèmes, on parle du réchauffement climatique mais aussi de déforestation, de pollution, de surexploitation… On y découvre à quel point nous autres humains sommes dépendants de la biodiversité, et pourquoi il est important de la préserver. On s’émerveille devant la résilience de la nature et les bonnes nouvelles que nous offrent les baleines, les bisons, les loutres… On décortique les raisons profondes qui empêchent les sociétés humaines d’agir en faveur de l’environnement. On décrypte les stratégies de désinformation et de manipulation mises au point par les industriels et les climatosceptiques. Le tout avec humour et légèreté, mais sans culpabilisation, ni naïveté. En n’oubliant pas de citer les motifs d’espoir et les succès de l’écologie, car il y en a ! La BD est gratuite, et une traduction dans 25 langues est en préparation !

Le consortium iNanoTheRad organise un colloque dédié à l’accélération du passage des nanoparticules thérapeutiques vers l’étape clinique. Cet événement se tiendra dans un cadre stimulant, réunissant chercheurs, cliniciens et structures d'accompagnement engagés dans le développement de solutions innovantes en radiothérapie.Vous y découvrirez les dernières avancées de la communauté scientifique sur les nanoparticules pour la radiothérapie, ainsi les solutions et structures qui existent pour accompagner votre projet vers l'étape clinique. Cet événement est co-organisé avec la SATT Paris-Saclay, Incuballiance, Gustave Roussy et le CEA. Nous recherchons des intervenant(e)s pour présenter leurs recherches à travers une présentation orale et/ou un poster le 01 juillet 2025. Pourquoi intervenir ? Vous êtes une équipe de recherche travaillant sur les nanoparticules appliquées à la radiothérapie, et votre projet est suffisamment avancé pour envisager une transition vers la clinique ? Ce colloque est l’opportunité idéale pour : - Partager vos avancéesavec une communauté scientifique et médicale d’excellence,

- Bénéficier de retours d’experts (SATT et IncubAlliance)pour optimiser votre stratégie de transfert clinique,

- Établir des collaborations stratégiquesavec des acteurs clés du domaine.

Format des interventions Les présentations auront lieu le matin et seront sélectionnées sur dossier. Elles devront mettre en avant les avancées scientifiques, les résultats précliniques et les perspectives cliniques de vos recherches. Vous pouvez candidater pour faire une présentation orale et/ou pour présenter votre poster. Comment candidater ? Les équipes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature incluant : - Un abstract (500 mots) incluant :

- Les principales avancées réalisées,

- Les défis à relever pour le passage à l’étape clinique et ce qui est envisagé à court et moyen termes.

📅 Date limite de soumission : 15 mai 2025 18:00 CEST 📩 Soumission des candidatures via CE LIEN Ne manquez pas cette occasion unique de faire avancer vos recherches vers une application clinique concrète ! Rejoignez-nous pour façonner l’avenir des nanoparticules en radiothérapie !

RAPPEL ! Les Lundis de l'IPSIT - Lundi 12 mai 2025 : « Biofilms : prévention, traitements et résistances »

Les Lundis de l'IPSIT Lundi 12 mail 2025, de 9h15 à 12h15 Université Paris-Saclay - Bâtiment Henri Moissan 17, avenue des Sciences 91400 ORSAY (Salle 2004 - HM1 recherche - 2e étage) Pour vous inscrire : envoyer un mail à nadine.belzic@inserm.fr Organisateurs : Sébastien Pomel (MCU, Laboratoire BioCIS, Equipe Chimiothérapie antiparasitaire-PARACHEM- Orsay) et Ali Makky (MCU, Institut Galien Paris-Saclay, Eq. MULTIPHASE-Multiscale Physical Chemistry for Pharmaceutical Sciences- Orsay) Thème : « Biofilms : prévention, traitements et résistances » Intervenants : - David Lebeaux (PU-PH, Département des maladies infectieuses, hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière-APHP, Paris)

“Prévention et traitement des infections associées aux biofilms” - Christophe Beloin (Directeur de Recherche de l’Unité Génétique des Biofilms, Directeur du Cours de Microbiologie, Institut Pasteur, Paris)

“Émergence de résistance aux antibiotiques lors du traitement des biofilms” - Nicolas Durand (Equipe Epidémiologie et Physiopathologie des Infections Microbiennes-EPIM- UMR1173 UVSQ-INSERM Infection et Inflammation-2I, Montigny-Le-Bretonneux)

“Importance des biofilms chez les mycobactéries pathogènes”

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:24 AM

|

L'Inserm et la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) lancent un appel à propositions pour un séminaire conjoint en sciences de la vie et de la santé au Japon en 2026.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:17 AM

|

L’appel Projets de recherche internationaux (PRI) s’adresse aux chercheurs Inserm engagés dans des collaborations scientifiques avec une ou plusieurs équipes étrangères. Il vise à consolider ces partenariats en leur apportant un soutien de 60 000 € (Europe) à 75 000 € (hors Europe) sur cinq ans.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 8:10 AM

|

La fondation Chaffoteaux attribue huit prix de 15 000 € pour saluer la recherche de jeunes scientifiques (Master 2, doctorants, post-doctorants) contre le vieillissement.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 7:26 AM

|

Dans un article publié dans Human Reproduction, les chercheurs du laboratoire de Reiner Veitia de l'Institut Jacques Monod (Université Paris Cité, CNRS) et de l’Institut Jacob du CEA et de l’Université Paris Saclay (Fontenay-les-Roses) font le point sur la structure du gène NOBOX, un acteur clé du développement ovarien, et revoient la classification des variants impliqués dans l’insuffisance ovarienne primaire (IOP), un trouble caractérisé par l'arrêt prématuré de la fonction ovarienne avant l'âge de 40 ans, entraînant infertilité, aménorrhée et déficit hormonal. En s'appuyant sur des données de génomique et de séquençage à haut débit issues d'ovaires fœtaux et de testicules adultes chez l’humain et 16 autres espèces de mammifères, l'équipe démontre que le modèle de référence actuel de NOBOX, utilisé pour évaluer la pathogénicité des mutations, est incorrect. Deux transcrits, dont celui dit "canonique", sont invalidés, tandis que deux autres isoformes, exprimées spécifiquement dans l'ovaire fœtal et les testicules adultes, sont validées. Cette révision profonde du modèle génique implique une réévaluation complète des mutations de NOBOX associées à l’IOP. Pour accompagner cette mise à jour, les chercheurs ont développé un cadre de classification quantitatif original, basé sur les recommandations de l’American College of Medical Genetics and Genomics /Association of Molecular Pathology, mais ajusté spécifiquement aux particularités de l’IOP. En utilisant ce système rigoureux, ils ont reclassifié 44 variants de NOBOX trouvés chez des patientes, 117 variants référencés dans la base de données ClinVar, et plus de 2600 variants identifiés dans la base de données GnomAD. Résultat : seules 14 mutations restent comme pouvant être considérées potentiellement causales. De plus, ces mutations ne sont classifiées comme pathogéniques que dans un contexte biallélique, remettant en cause des années d'interprétations cliniques basées sur des modèles fautifs. Cette étude met en lumière que les mutations hétérozygotes de NOBOX, longtemps suspectées de causer une forme dominante de IOP, sont en réalité peu ou pas impliquées, et qu'une transmission récessive est plus probable. Elle souligne aussi l'importance de reconsidérer les résultats d’anciens tests fonctionnels réalisés sur des protéines issues de transcrits invalides. Au-delà du cas de NOBOX, les auteurs proposent que leur approche combinant génomique comparative, transcriptomique moderne et cadres quantitatifs et ajustés de classification de variants puisse servir de modèle pour l'étude d'autres gènes liés à la fertilité ou à des maladies génétiques héréditaires. -> Contact : reiner.veitia@ijm.fr / sandrine.caburet@ijm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 7:04 AM

|

Dans une étude publiée dans Communications Biology, les scientifiques de l'équipe EPIM de l’unité Infection & Inflammation – 2I (UMR-S 1173 Inserm/UPSaclay/UVSQ, Montigny-le-Bretonneux) et du Laboratoire de Génétique et Biologie Cellulaire – LGBC (UR 4589, UVSQ/UPSaclay, Montigny-le-Bretonneux) ont mis en évidence que l’augmentation de l’activité du canal épithélial sodique (ENaC) confère à la mouche Drosophila melanogaster une hypersusceptibilité aux infections systémiques par les bactéries prévalentes chez les patients atteints de la mucoviscidose Mycobacterium abscessus, Burkholderia cepacia et Staphylococcus aureus. Ce phénotype est accompagné par des défauts de production de peptides antimicrobiens et de l’hormone stéroïdienne ecdysone, rappelant l’importance de la vitamine D dans la lutte contre les agents infectieux. L’ajout d’amiloride, un inhibiteur d’ENaC autrefois étudié et potentiellement proposé dans la modulation des activités des canaux sodiques dans la mucoviscidose, supprime l’hypersusceptibilité aux infections bactériennes de drosophiles ayant une activité ENaC exacerbée, et l’hypersusceptibilité de drosophiles ayant un niveau réduit de transcrits du gène Cftr. Ce dernier est l’orthologue du gène humain codant le canal chlore CFTR, dont les mutations perte de fonction entrainent l’accumulation de mucus notamment au sein des poumons de patients causant ainsi la mucoviscidose. Ce travail renforce l’intérêt de développer de nouvelles thérapeutiques basées sur les inhibiteurs d’ENaC pour restaurer la balance entre les différents canaux ioniques afin de réduire cette accumulation de mucus et diminuer ainsi le risque infectieux chez ces patients. Légende Figure : L’inhibition de l’activité d’ENaC supprime l’hypersusceptibilité de drosophiles déplétées en transcrits Cftr aux infections par des bactéries prévalentes dans la mucoviscidose. A-C Courbes de survies de mouches contrôles (bleu), déplétées des transcrits Cftr sans (rose) et avec ajout d’amiloride (marron) après injection de 10 CFU de Mycobacterium abscessus (A), Burkholderia cepacia (B) et Staphylococcus aureus (C). -> Contact : jean-louis.herrmann@aphp.fr / sebastien.szuplewski@uvsq.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:06 AM

|

Dans une revue publiée dans Critical Care, Djillali Annane, chef du service réanimation médicale adulte à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches et directeur de l'équipe Larene : Laboratoire d'étude de la réponse neuroendocrine au sepsis rattaché à l’unité Infection & Inflammation – 2I (UMR-S 1173 Inserm/UPSaclay/UVSQ, Montigny-le-Bretonneux), et deux collègues du Kings College et de l’Imperial College de Londres font le point sur le rôle essentiel de la NETose dans la perte de contrôle de la réponse immunitaire à un pathogène et la progression d’une infection vers le sepsis. La réponse immunitaire physiologique à l’intrusion d’agents pathogènes est, entre autres, caractérisée par la libération par les neutrophiles de fibres composées d'ADN et de protéines (neutrophils extracellular traps, NET) servant à piéger ces pathogènes. Ce phénomène appelée NETose neutralise physiquement les agents pathogènes, et facilite la communication entre les cellules immunitaires et le système du complément. Les NET et les DAMP (danger associated molecular patterns) qui leur sont associés sont des acteurs essentiels de l'immuno-thrombose, un processus physiologique qui relie l'immunité innée à la thrombose pour contenir et éliminer les agents pathogènes. Une NETose excessive ou de durée anormalement prolongée entraine un état thrombo-inflammatoire qui contribue à la physiopathologie du sepsis et d'autres maladies inflammatoires, notamment par l'amplification de la réponse inflammatoire et l'induction de complications thrombotiques. Dans cet article, les auteurs résument les données de la littérature confortant le rôle des neutrophiles et de la NETose dans la dérégulation de la réponse immunitaire à une infection. Les auteurs discutent également des stratégies potentielles pour moduler la NETose à des fins thérapeutiques. Celles-ci incluent la possibilité d’inhiber la formation de NET, d’accélérer leur dégradation, ou de cibler certains composants spécifiques des NET. Légende Figure : Intrusion d’un pathogène dans un capillaire pulmonaire, illustrant le lien entre la production de thrombine, le complément et les NET. L'infection des cellules endothéliales stimule 1) l'expression du Facteur Tissulaire (FT) et de la P-sélectine, 2) le recrutement des neutrophiles et des plaquettes. L'activation du complément favorise l'activation des plaquettes (voies classiques et alternatives du complément) et des neutrophiles (C3b, ligand 1 de la glycoprotéine P-sélectine, PSGL-1). Les NET capturent et se lient aux plaquettes, favorisant la production de thrombine et le recrutement des cellules immunitaires. Les monocytes détectent le pathogène et sont recrutés au site de la lésion/perturbation endothéliale. Les microvésicules porteuses de FT libérées par les macrophages sont piégées dans les NET. La charge négative des NET active le FXII, initiant la voie intrinsèque de coagulation et une production supplémentaire de thrombine. Les histones des NET antagonisent la thrombomoduline et la protéine C activée. Comme les NET peuvent s'étendre sur plus de 50 μm, le diamètre normal d'un capillaire pulmonaire étant de 20 à 30 μm, il existe un risque potentiel d'obstruction complète de la microcirculation. -> Contact : djillali.annane@uvsq.fr / djillali.annane@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 4:43 AM

|

Dans une étude publiée dans Molecular Biology and Evolution, des scientifiques du laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette) ont identifié un mécanisme fondamental à l'origine de la variation génétique quantitative. Ils ont examiné la fonction et la dynamique évolutive d'un locus de caractère quantitatif (QTL) presque cryptique, impliqué dans la production de composés de défense chez Arabidopsis. Leurs résultats ont révélé que ce QTL résulte de la variation génétique au sein d'une famille de quatre gènes étroitement liés, codant pour des O-méthyltransférases des indole glucosinolates. Fait important, une partie significative de cette variation est engendrée par la conversion génique ectopique (EGC), un processus au cours duquel des fragments de séquence sont transférés de manière non réciproque entre copies de gènes dans le contexte de la réparation de l'ADN. Le destin le plus fréquent des gènes dupliqués est la non-fonctionnalisation, entraînant la perte progressive de fonction d'une copie jusqu'à sa disparition. Cependant, certaines copies peuvent être préservées lorsqu'elles se répartissent les fonctions du gène ancestral, un processus connu sous le nom de subfonctionnalisation. Ce mécanisme permet aux copies de s'adapter à leurs contextes d'expression spécifiques, favorisant ainsi leur divergence et leur spécialisation fonctionnelles. L'EGC perturbe ce processus en introduisant des fragments de séquence optimisés pour une fonction cellulaire donnée dans un contexte inapproprié, générant ainsi des variantes mal adaptées qui, à l'échelle de la population, se manifestent sous forme de QTL. -> Contact : juergen.kroymann@universite-paris-saclay.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...