Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:33 PM

|

Ce dispositif, fruit de plusieurs années de préparation à l’échelle européenne, vise à moderniser et sécuriser le passage aux frontières extérieures de 29 pays européens, remplaçant progressivement le traditionnel tampon manuel sur les passeports par un enregistrement automatisé des entrées et sorties de l’espace Schengen des ressortissants de pays tiers. Concrètement, à chaque passage, les voyageurs non-européens effectuant un court séjour verront leurs données personnelles, leurs empreintes digitales, leur photo ainsi que la date, l’heure et le lieu précis de passage enregistrés dans une base de données commune. L’objectif affiché par les institutions européennes est double : renforcer la lutte contre le dépassement de séjour et adapter les contrôles aux nouveaux enjeux sécuritaires et migratoires. Le système EES permettra de détecter plus rapidement les fraudes documentaires et de mieux suivre les séjours irréguliers, tout en offrant des contrôles potentiellement plus fluides grâce à l’introduction de sas automatisés et de procédures en libre-service.

Pour les voyageurs d’affaires, ce tournant digital pourrait représenter un gain de temps, notamment via l’utilisation des bornes de contrôle automatisé dans de nombreux aéroports européens. Cependant, une période de rodage est à prévoir : les autorités recommandent d’arriver en avance lors des premières semaines, le temps que les nouveaux dispositifs trouvent leur rythme de croisière. Les passagers munis de passeports biométriques pourront profiter des portes automatiques dites « ABC gates », déjà présentes dans des hubs aéroportuaires, comme l’aéroport de Tallinn (Estonie). Si les citoyens européens ne sont pas directement concernés par la collecte de données biométriques liée à l’EES, ils pourraient malgré tout subir un ralentissement ponctuel aux frontières, en particulier dans les aéroports internationaux très fréquentés.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:31 PM

|

Après s'être transformée en usine du monde, la Chine va-t-elle devenir le magasin de la planète ? Le succès des plateformes Internet chinoises en Europe et en France annonce-t-il une vague de « décommercialisation » après celle de la désindustrialisation ? Les commerçants français s'en inquiètent. En moins de deux ans, Shein et Temu ont capté 5 % des achats de vêtements, calcule l'Institut français de la mode (IFM).

« C'est le coup de grâce ! Shein essaye de s'acheter une virginité en prétendant créer de l'emploi, mais la réalité c'est que ces plateformes chinoises n'ont cessé de fragiliser les commerces, en ne respectant pas ne serait-ce que les règles basiques de qualité et de sécurité pour les consommateurs », affirme au sujet de l'arrivée de Shein au BHV, à Paris, Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U et auteur d'un rapport sur la redynamisation du commerce en centre-ville.

Prix moyen de 9 euros

Le patron du numéro 4 de la distribution tricolore indique que 60.000 emplois ont été perdus dans le commerce de la mode et de la maison au cours de la dernière décennie. « Le phénomène s'accélère précise-t-il. La vacance commerciale atteint 10 % en centre-ville - et même 15 % dans les quartiers prioritaires, contre 6 à 7 % il y a à peine deux ans. »

Frédéric Merlin, le président de la SGM qui va accueillir le chinois sur 1.200 m² au BHV répond : « Nous avons réussi à convertir Shein au commerce physique », sous-entendant qu'il luttera désormais à armes égales avec les Zara, Kiabi et autres H&M, sans toutefois indiquer quel loyer il paiera…

Une chose est sûre : avec des articles à un prix moyen de 9 euros, Shein donne aux consommateurs français un accès direct aux usines chinoises et leur fait payer un prix plus proche des coûts de production que les tarifs des marques européennes. Le tarif moyen d'une pièce textile s'établit, selon l'IFM, à 28 euros chez Zara, 25 euros chez Decathlon et 74 euros aux Galeries Lafayette. Seuls Kiabi et les hypermarchés rivalisent avec les chinois avec des tarifs compris entre 18 et 13 euros.

Le mouvement est rendu possible parce que ces mêmes marques ont délocalisé depuis les années 1990 en Asie et en Chine. Les Chinois ont la maîtrise du produit, avec le commerce sur Internet ils ont la facilité de le vendre et l'expédier n'importe où. Surtout avec des petits colis qui ne paient pas de droits de douane - en Europe -, et des tarifs postaux avantageux.

97 % des textiles importés

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le croisement des courbes a eu lieu en 2004 selon un bilan établi par l'Insee en 2015. En 1990, la production textile française (y compris les chaussures et la maroquinerie) représentait environ 38 milliards d'euros. Les importations s'élevaient à 14 milliards. Un quart de siècle plus tard, les importations se montaient à 36 milliards d'euros et la production nationale était redescendue à 16,4 milliards.

En avril 2025, le secrétariat général à la planification écologique, qui dépend du Premier ministre, a indiqué que 97 % des textiles consommés en France étaient importés. Les douanes précisent, selon l'IFM, qu'entre 2020 et 2024, la part des importations depuis la Chine est passée de 12 % à 22 % et celles des importations depuis le reste de l'Asie de 21 % à 36 %. En gros, près de 60 % des vêtements achetés en France viennent d'Asie (même si dans le détail certaines importations sont réexportées). Comme les Etats-Unis, la France ne possède plus ni les savoir-faire, ni les usines pour filer et tisser.

Pendant longtemps, les marques françaises et européennes ont vendu aux consommateurs des produits fabriqués en Asie à des prix européens, empochant de larges marges. Shein propose d'acheter des produits chinois à des prix chinois. Le retour du bâton de la désindustrialisation.

Philippe Bertrand avec J.L.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:29 PM

|

Il est 15 heures à Paris. Ce n'est pas encore l'heure du goûter, mais à la gare de Lyon, pendant qu'une armée de voyageurs pressés slaloment dans le couloir des boutiques près du hall 2, une quinzaine d'entre eux patientent debout, sans broncher, leurs valises à la main, devant une boulangerie-pâtisserie.

Derrière les larges baies vitrées, une employée, vêtue d'une veste de cuisine immaculée, frotte sa spatule sur une boule de meringue pour la recouvrir d'une épaisse crème chantilly avant que sa collègue attrape la pièce et la roule dans un bac en métal rempli de copeaux de chocolat. Ainsi va la vie du merveilleux, spécialité répandue dans le nord de la France et dans les Flandres belges.

Le spectacle se répète tous les jours ici et dans dix-huit autres communes de l'Hexagone, et même dans dix autres pays sur trois continents, de la République tchèque aux Etats-Unis, en passant par les Emirats arabes unis et le Japon. Bienvenue Aux Merveilleux de Fred, l'enseigne lilloise devenue le « Ladurée » de son temps.

À l'inverse de la marque célèbre pour ses macarons - qui a tour à tour mis en avant Pierre Hermé, puis Claire Heitzler et aujourd'hui Julien Alvarez (ex-Bristol) - pas de pâtissiers stars ici. Certes, le prénom du fondateur figure sur la devanture à côté du nom de l'entreprise, mais il préfère rester discret.

Une seule pâtisserie pour 40 boutiques

On le rencontre un matin, par écran interposé. Donnant du « Monsieur » et accompagné de sa responsable du développement et de la communication, Frédéric Vaucamps refait l'histoire : les débuts du côté de Dunkerque comme barman dans un restaurant, avant de monter avec son frère aîné Dominique (décédé en 2016), formé chez un pâtissier renommé de la région, une affaire de boulangerie en porte-à-porte. « On a galéré pendant cinq ans », lâche-t-il. L'association se termine par un dépôt de bilan et des dettes importantes à rembourser.

Au bout de cette période, chacun se lance en solo. Direction Hazebrouck (Nord) pour Frédéric. Comme dans tous les magasins des environs, il vend le merveilleux - aussi courant que l'éclair ici - et chacun cherche à faire le meilleur. Surtout, Frédéric Vaucamps constate qu'il vend dix fois plus de merveilleux que les autres douceurs, et que c'est un produit à la marge particulièrement confortable.

« J'ai toujours su compter. On passe notre temps à multiplier les litres et les kilos dans notre métier ; je compte plus vite qu'une calculatrice », sourit-il. Très tôt, il se persuade qu'il vaut mieux vendre une sorte de gâteau dans 40 boutiques que 40 gâteaux dans une seule.

La nouveauté du mono-produit

Sa clientèle est solide, mais la cité de 20.000 habitants est trop petite pour ses ambitions. Un changement « dans (sa) vie personnelle » le pousse à quitter Hazebrouck pour Lille. L'ouverture, en 1997, est audacieuse. Non seulement l'artisan s'attaque à un nouveau marché, mais il décide de se concentrer sur la vente de merveilleux, à une époque où l'on ne parle pas encore d'enseignes mono-produit (comme ce sera le cas plus tard pour les éclairs, les choux, les cookies…).

Quelques mois plus tard, « un copain passe à la boutique ; il me dit de venir boire un coup avec lui à l'occasion d'une fête de la Confrérie du Houblon d'Or. C'était un samedi, il était environ 17 heures. L'une de mes vendeuses, Laetitia, me pousse à y aller, m'assurant que l'équipe tiendra pendant mon absence. Mon comptoir était plein quand je suis parti. Je reviens vers 19 h 30 et tout est déjà rangé. Je me dis : 'Punaise, ce n'est pas cool, elle se presse pour fermer dès que j'ai le dos tourné'. Laëtitia me regarde en souriant ; je comprends qu'elle avait en réalité tout vendu. Et là, j'ai pleuré. »

Même si l'entrepreneur a conscience qu'il doit assurer le remboursement de ses dettes à la suite du dépôt de bilan de la société créée avec son frère quelques années auparavant, il comprend, ce jour-là, que la réussite est enfin à sa portée.

Le succès de cette première boutique, Vaucamps le doit aussi à la déco. « J'ai toujours voulu avoir la plus belle boutique du monde. » Il s'inspire des fresques de style Directoire (1795-1799), période qui suit l'abolition de la Terreur. Le fondateur d'Aux Merveilleux de Fred ne joue pas les spécialistes passionnés ; il reconnaît être nul en histoire.

Il se souvient qu'au cours d'une soirée chez lui, on lui a offert une lithographie avec des personnages et des petites phrases « incroyables » liées à cette époque. Bien plus tard, lorsqu'il réfléchit au lancement de son adresse lilloise, « un copain visionnaire me glisse : 'Tu as un thème avec le Directoire, il faut t'en servir, les gens ont besoin d'histoire'. J'ai foncé à la Fnac acheter un petit bouquin de 20 pages sur cette ère-là. »

Amateur de lustres, Frédéric Vaucamps en place un dans sa boutique. Ce grand cristal devient un incontournable dans les 69 points de vente Aux Merveilleux de Fred de la planète. Tout comme les meubles noirs peints à la feuille d'or et le marbre rouge des comptoirs, sans oublier les grandes baies vitrées, qui permettent d'observer les gestes du personnel. Quant au local, la politique de la maison veut qu'il soit toujours situé à l'angle d'une rue, « pour être vu deux fois ».

Cramique et pain au lait brioché

Autant de marqueurs visuels qui compensent habilement l'absence de stratégie de communication. Contrairement aux autres grands noms de la pâtisserie boulangerie, l'enseigne n'invite ni journalistes ni influenceurs à découvrir son offre, d'autant qu'il y a une, voire deux, nouvelles déclinaisons par an. Instagram et les réseaux sociaux ?

Aux franchisés d'utiliser leur propre téléphone. Ce fonctionnement à l'ancienne a aussi ses avantages : à la différence de la majorité des franchises, l'entreprise n'impose pas de droits d'entrée - ailleurs, ils peuvent aller de 50.000 à plus de 400.000 euros. En revanche, le patron exige une formation terrain de six mois à un an pour capter l'esprit des merveilleux.

Désormais Aux Merveilleux de Fred comptent plusieurs boutiques dans l'Hexagone et dans des pays sur trois continents, de la République tchèque aux Etats-Unis, en passant par les Emirats arabes unis et le Japon, à Tokyo (photo).Aux Merveilleux de Fred

Au-delà de la pâtisserie phare, un autre produit fait la réputation de l'enseigne dès les débuts lillois : la cramique. Grosse brioche aux raisins, originaire de Belgique et populaire dans le nord de la France, elle est déclinée en version chocolatée ou aux gros cristaux de sucre.

Une autre viennoiserie, lancée plus tard, s'arrache elle aussi : un pain au lait brioché, fendu en deux et garni - non pas d'une barre de chocolat comme dans les boulangeries traditionnelles - mais d'une ganache au chocolat, bien plus souple, appliquée à la poche, qui apporte encore plus de gourmandise.

Fort du rituel des brioches chaudes

Quand Raphaël Koskas, ancien cadre de Coca-Cola et du groupe de restauration Big Mamma, s'allie avec le fondateur - minoritaire au capital - et son associée Valérie Avernin, pour exporter la marque Aux Merveilleux à Madrid, il espère toucher le coeur des Espagnols avec ce pain au chocolat singulier, eux qui ont grandi avec les « Weikis », l'équivalent du « DooWap », petite brioche garnie de pépites de chocolat, en France.

Le succès pour cette viennoiserie ne se fait pas attendre. À l'instar des merveilleux et des cramiques, qui ont vite séduit les Français de la capitale ibérique, nostalgiques de ces douceurs réconfortantes. Par téléphone, Koskas estime qu'ils représentent entre 20 et 25 % de la clientèle de sa boutique, située à proximité du Museo del Romanticismo.

Raphaël Koskas joue à fond la carte tricolore, avec une bande-son allant de Balavoine à Vianney, et commercialise aussi des viennoiseries plus classiques, des produits salés et propose des places assises, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone. Le bouche- à-oreille fonctionne, auquel s'ajoute un autre atout : l'odeur persistante des brioches.

« Il y a un petit rituel du produit chaud, parce qu'on cuit toute la journée, et c'est plutôt atypique dans la boulangerie en France. Dimanche, j'ai enfourné ma dernière plaque de brioche à 20 heures, juste avant de fermer », précise-t-il.

Un modèle international

Avant son implantation, le franchisé installé en Espagne avait envoyé un simple e-mail à Frédéric Vaucamps pour lui faire part de son envie de proposer des merveilleux dans le pays. « Fred, il attend qu'on le contacte ; il ne fera jamais de business plan. Il se base beaucoup sur le ressenti avec la personne, il est de la vieille école », explique Raphaël Koskas.

Mis à part le format salon de thé où s'asseoir, il n'y a pas d'adaptation de la marque - même minime - aux marchés où elle se lance. En Amérique du Nord, en revanche, on utilise à la fois « Aux Merveilleux de Fred » et « Marvelous by Fred », les anglophones ayant parfois du mal à prononcer le premier.

D'autres entrepreneurs, très inspirés, ont ouvert à Los Angeles, « Le Mervetty », ou à New York, « O Merveilleux ». De vraies boutiques Aux Merveilleux doivent, elles, être inaugurées en 2026 en Suède, à Miami, au Maroc, à Shanghai et à Abou Dabi. Une sacrée collection d'ambassades françaises pour un gâteau qui a fait son apparition dans Le Petit Larousse 2023.

La marque, lancée en 1997, a généré 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son fondateur reste présent, mais il a vendu toutes ses parts de la structure française en 2019 aux investisseurs avec lesquels il avait signé une décennie plus tôt pour ouvrir à Paris et ailleurs en France. Vingt-huit ans plus tard, son domicile est désormais aussi beau que ses boutiques.

Ezéchiel Zerah

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:25 PM

|

Dacia n'a pas attendu que le sujet des voitures électriques abordables soit mis à l'ordre du jour par Bruxelles pour s'y intéresser. La marque a dévoilé ce lundi un concept car baptisé Hipster, un mini-véhicule de quatre places, sur lequel elle planche depuis des années. Et qu'elle se dit prête à produire… si la réglementation évolue.

Le Hispter attire l'oeil à double titre. Avec son design tout en arêtes tout d'abord, tel un cube posé sur quatre roues. Et surtout avec ses dimensions. La voiture fait seulement trois mètres de long, soit 60 centimètres de moins qu'une Twingo. Le constructeur y a casé néanmoins « quatre vraies places » selon ses dires, et un coffre modulable de 70 à 500 litres (si le véhicule n'embarque que deux passagers).

Ce format, à mi-chemin entre les quadricycles comme l'Ami de Citroën et les petites citadines, existe au Japon (les fameuses Kei cars), mais pas sur nos routes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut y remédier : elle a annoncé le mois dernier une initiative pour lancer des « petites voitures abordables », c'est-à-dire avec un prix inférieur à 15.000 euros.

Toujours capable de casser les prix

Du côté des constructeurs, chacun pousse ses solutions pour donner corps au projet. Mais Dacia, qui se pose en champion de la voiture à petit prix, a d'ores et déjà un objet roulant à montrer.

La marque roumaine s'est débarrassée de l'étiquette low cost en 2022 et revendique désormais le « meilleur rapport qualité-prix ». Mais au passage, elle a augmenté ses prix (et son niveau d'équipement), tout en veillant à rester le modèle le moins cher sur chaque segment. Avec le Hipster, Dacia veut montrer qu'elle est encore capable, comme avec la Logan il y a 20 ans, de proposer une voiture neuve, électrique de surcroît, aux ménages qui n'en ont pas les moyens.

La marque a mobilisé pour cela toutes les techniques du « design-to-cost », cette recette qu'elle est la seule à maîtriser, et qui consiste à intégrer la chasse aux économies dès la conception. Elle a fait par exemple l'économie des vitres pour les feux arrière, ceux-ci étant protégés par le hayon vitré qui couvre tout l'arrière.

L'écran d'infodivertissement est remplacé par une station d'accueil connectée qui accueillera le smartphone du conducteur. Les poignées de porte sont remplacées par de simples sangles. Le constructeur a toutefois maintenu deux airbags pour les places à l'avant.

Au total, la masse du véhicule est contenue à moins de 800 kg, soit 20 % de moins que pour la Dacia Spring. Cette légèreté se traduit par un supplément d'autonomie pour la batterie. Le Hipster serait capable de parcourir 150 kilomètres avec une charge, ce qui serait largement suffisant pour les déplacements de la vie quotidienne. « En France, 94 % des automobilistes parcourent moins de 40 kilomètres par jour », abonde la marque. Dacia est donc dans les starting-blocks. « Si l'opportunité se présente de le produire en série, nous sommes prêts », a expliqué Katrin Adt, la nouvelle directrice générale de la marque, à l'agence Reuters. Mais le passage à la phase de production n'est pas pour tout de suite.

Un objectif lointain

Avant de se lancer, Dacia va devoir attendre que Bruxelles trace le cadre réglementaire pour ces kei cars européennes, en définissant la vitesse maximale, les exigences en termes de crash-test, le niveau d'équipements… Un processus qui devrait prendre des années avant d'aboutir.

Cet objectif est jugé si lointain que Renault n'en fait pas une de ses priorités dans son lobbying à Bruxelles. Le groupe estime qu'il serait plus rapide d'accorder certains avantages et dérogations à des modèles déjà existants, comme sa future Twingo, lancée l'an prochain.

Par ailleurs, la Twingo devrait disposer dès 2027 d'une petite soeur à moins de 18.000 euros dans la gamme Dacia. Une décision imposée au début de l'année par l'ex-patron Luca de Meo pour mieux amortir l'investissement industriel. Mais cette future petite voiture risquerait de cannibaliser le Hipster, et vice versa. De quoi pousser le groupe à se montrer très prudent avant de commercialiser son concept car.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:23 PM

|

L'année 2025 restera marquée dans les annales de SEB comme un millésime particulièrement difficile. Pour la deuxième fois en deux mois et demi, le groupe français de petit électroménager, qui avait réalisé un bon exercice 2024, revoit à la baisse ses prévisions de résultats.

L'industriel français ne table plus que sur une croissance organique des ventes stable ou légèrement positive au lieu d'une fourchette entre 2 % et 4 % avancée en juillet, à la place des 5 % initialement annoncés en début d'année.

Le résultat opérationnel d'activité n'est plus attendu qu'entre 550 et 600 millions d'euros, contre 700 à 750 millions prévus en juillet. L'an dernier, il avait atteint 802 millions. La Bourse a lourdement sanctionné cette annonce avec un recul de 20,2 % du cours vers 11 h 30.

Un attentisme américain persistant

Pour justifier cette nouvelle révision de ses perspectives, SEB met l'accent sur un mois de septembre n'ayant pas tenu ses promesses et pesant sur un troisième trimestre qui devrait afficher un léger recul. Avec, en particulier, une « activité moins soutenue qu'anticipé en Europe ». Même si une « bonne dynamique » persiste dans plusieurs pays du Vieux Continent.

Les Etats-Unis, qui représentent un peu moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, continuent pour leur part à subir les effets de l'attentisme des distributeurs commercialisant les produits de SEB auprès du grand public, ces derniers ayant déjà retardé les commandes plus tôt dans l'année. Et le groupe évoque pour la première fois une attitude identique de la part de la clientèle professionnelle. Il est vrai que certains acteurs de la restauration outre-Atlantique sont aussi frappés par un recul de leur fréquentation et révisent leurs propres plans de développement.

Le groupe de petit électroménager met, en revanche, l'accent sur la « solidité des performances » en Asie, sans plus de précisions. Il faudra donc attendre les résultats du troisième trimestre le 23 octobre pour avoir la confirmation que la Chine, où il réalise plus d'un quart de ses ventes, poursuit bien son retour à la croissance.

Nouveaux efforts d'efficacité

Autre signal jugé positif par SEB : le succès des lancements récents de produits. L'entreprise table d'ailleurs notamment sur un portefeuille d'innovations solide pour 2025 et 2026 pour « renouer rapidement avec sa trajectoire de croissance rentable ». Et promet des efforts supplémentaires pour gagner en efficacité.

Le groupe peine, en effet, à profiter d'un marché du petit électroménager qui a plutôt le vent en poupe. NielsenIQ évalue à 5 % la hausse des ventes du secteur dans le monde sur les six premiers mois de l'année. Un acteur comme l'Américain SharkNinja, qui ne possède pas ses propres usines mais fait évoluer ses approvisionnements, avait d'ailleurs enregistré une hausse de ses ventes nettes de 15,7 % au deuxième trimestre, comprenant une augmentation de 20,3 % à l'international.

Marchés très concurrentiels

En août, il a révisé à la hausse ses prévisions de ventes, avec en ligne de mire une progression de 13 à 15 %. Il entretient son succès actuel en s'installant sur de nouveaux segments et en affichant une hausse de ses investissements commerciaux et marketing de 18 %.

Pour SEB, qui évoque un « contexte de marchés toujours concurrentiels », il reste maintenant à voir quelle tonalité prendra réellement le quatrième trimestre, une période clé de l'année à la fois en termes de ventes et de rentabilité.

Clotilde Briard

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:22 PM

|

Sans doute est-ce parce qu'elle le vaut bien. Il y a cinq ans, Delphine Viguier-Hovasse fut la première femme à accéder au poste de directrice générale internationale de L'Oréal Paris, marque leader de cosmétiques qui a atteint 7, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'an passé.

Ses collègues l'avaient désignée comme la « femme du changement ». Ce surnom, cette « L'Oréalienne » le porte encore à travers ses nouvelles responsabilités : âgée de 49 ans, elle occupe, depuis juillet, un poste nouvellement créé de directrice générale « innovation et prospective » du groupe.

Grande brune à la longue chevelure, cette native de Perpignan, à l'autorité naturelle, ne passe pas inaperçue, que ce soit au siège de L'Oréal ou dans un environnement plus festif, tel que la Croisette lors du Festival de Cannes, dont L'Oréal Paris est partenaire officiel, depuis plusieurs années. « Delphine voit toujours plus loin ; mais elle sait aussi écouter », murmure une collaboratrice.

Diplômée d'AgroParisTech

Désormais, sous la houlette de la Directrice général adjointe Barbara Lavernos, Delphine Viguier-Hovasse supervise les équipes innovation et le département de prospective stratégique. Un poste qui semble taillé sur mesure pour cette ingénieure - diplômée d'AgroParisTech en 1996 - qui a fait toute sa carrière chez le numéro un mondial de la beauté.

Fille d'une exploitante agricole et d'un architecte, elle se rêvait pourtant en médecin ou en astrophysicienne. Son diplôme sous le bras, elle met donc le cap sur la recherche, et cible L'Oréal pour ses laboratoires. Mais lors de l'entretien d'embauche, le DRH l'oriente vers le marketing.Et dès 1997, cette scientifique s'est prise de passion pour les marques de beauté grand public.

« Elle a été la meilleure. J'aime beaucoup son état d'esprit et j'admire sa volonté de se dépasser », confie Alexis Perakis-Valat, directeur général de la division des produits grand public, dont L'Oréal Paris est la marque phare.

Innovation et autonomie des femmes

Le nouveau rôle de cette battante renoue avec sa vocation première, à l'heure où le groupe souhaite renforcer son leadership sur un secteur de la beauté en constante évolution. « Son parcours exceptionnel en matière d'innovation et sa vision stratégique font d'elle la candidate idéale pour porter l'innovation de notre entreprise vers de nouveaux sommets », souligne Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

En septembre, cette mère de deux enfants qui loue l'école de la République comme « un vecteur de liberté », a rejoint le comité exécutif du groupe.

Soucieuse de promouvoir tant la nouveauté que l'autonomie des femmes, elle estime qu'en cosmétique, toute innovation compte, qu'elle soit liée aux tendances actuelles, à une meilleure expérience, à une performance accrue ou qu'elle prépare les succès de demain. Elle évoque la recherche avancée pour inventer « des produits révolutionnaires » mais aussi des créations plus rapides et « réactives » aux demandes, à l'instar de Lumi Glotion, un produit de maquillage satiné de L'Oréal Paris.

A ses yeux, l'innovation peut aussi jouer de l'alliance d'une formule et d'un packaging. Mais elle défend également la rupture, issue de découvertes moléculaires, citant notamment les protections solaires avancées de La Roche-Posay.

Stefan Zweig et Amélie Nothomb

Rodée à la pression, elle ne ménage pas ses efforts et aime trancher, mais elle sait préserver sa vie privée et profite d'une complicité avec son mari, « cardiologue interventionnel à l'hôpital ». Grande lectrice, elle dévore des classiques, tels « Magellan » de Stefan Zweig, comme les nouveautés littéraires. « Je lis tout sur mon iPhone, partout et tout le temps », avoue-t-elle.

Par intérêt professionnel, elle a lu « Le vieillissement n'est pas une maladie », de Clémence Guillermain. Elle a aussi aimé le dernier opus d'Amélie Nothomb, dont elle a avalé toute l'oeuvre. Elle cite les romans de Pascal Lemaistre, quelques polars et surtout les récits sur les transferts de classes sociales : « Le Jeune Homme », d'Annie Ernaux, « Mauvais élève », de Philippe Vilain, « En finir avec Eddy Bellegueule », d'Edouard Louis… Lorsqu'elle manque de temps pour lire, elle se concentre sur des mots fléchés. L'esprit toujours en alerte.

Virginie Jacoberger-Lavoué

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:15 PM

|

ICN Business School, école de management, veut repenser les parcours de communication et d’engagement des futurs étudiants. Pour cela, l’école fait appel à Impulse Analytics, cabinet de conseil en acquisition digitale, afin d’adapter sa stratégie aux nouveaux usages de la Gen Z.

Mettre en avant les atouts de l’école

Les écoles de commerce vivent une forte concurrence. ICN Business School veut accélérer sa croissance pour la prochaine année universitaire. L’école souhaite mettre en avant ses atouts, tels que sa triple accréditation internationale (EQUIS, AMBA, AACSB), sa présence multi-campus (Paris, Nancy, Berlin), sa pédagogie et plus de 24 000 alumni. Elle souhaite améliorer la conversion des leads et optimiser le suivi des candidatures avec une expérience digitale fluide et des parcours en ligne mieux orchestrés, tout en étendant son rayonnement à l’international.

ICN Business School veut accroître le volume et la qualité des leads sur ses programmes Bachelor, IBBA, Programme Grande École, MSc et AST. Il s’agit d’améliorer la conversion et le suivi des leads grâce à une meilleure expérience utilisateur sur le site, des landing pages plus performantes et un pilotage précis jusqu’au lead qualifié. L’école veut aussi enforcer son rayonnement international en ciblant de manière différenciée les marchés prioritaires.

Une stratégie média multi-canal

La démarche vise à construire une stratégie média multi-canal qui est adaptée aux différentes audiences que sont les étudiants, les parents et les enseignants, avec des campagnes SEA, SMA et TikTok calibrées sur les temps forts des admissions. Il y aura la mesure et la qualification des leads jusqu’à l’inscription en utilisant HubSpot, un tracking optimisé et l’exploitation de données offline pour affiner le ciblage et nourrir les algorithmes publicitaires. HubSpot est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui centralise le marketing, la vente, le service client et l’automatisation pour aider les entreprises à attirer, convertir et fidéliser leurs clients.

Côté contenus diffusés et mis en avant, la stratégie consiste à amplifier l’impact créatif par une approche de test & learn, en produisant des contenus adaptés aux codes de chaque plateforme avec des témoignages étudiants, de l’UGC (contenus générés par les utilisateurs), des vidéos inspirationnelles et des preuves sociales afin de résonner avec les attentes des nouvelles générations.

Relier l’expérience éducative et l’expérience digitale

L’ambition est de faire de l’expérience digitale un prolongement naturel de l’expérience éducative. Cela passera par des campagnes marketing plus segmentées, des messages mieux adaptés à chaque étape du parcours de l’étudiant avant son inscription et une utilisation renforcée de la donnée pour piloter la performance.

Impulse Analytics va repenser la manière dont on s’adresse aux étudiants et à leurs familles. « Avec ICN, nous avons l’opportunité de créer des parcours digitaux inspirants, performants et alignés sur les ambitions de l’école » décrit Vincent Chevalier, CEO d’Impulse Analytics. « Le défi des écoles pour les prochaines années est de s’adapter aux attentes des nouvelles générations et multiplier les canaux de communication » poursuit-il.

Un cabinet créé en 2016

Impulse Analytics est un cabinet de conseil en stratégie digitale, misant sur la transformation de la data en profit. Le cabinet a été créé en 2016 à San Francisco, et a ouvert son bureau parisien en 2018.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 3, 4:35 AM

|

Des champs de bataille où sont déployés par milliers des essaims de drones, où des algorithmes se sont substitués aux humains pour reconnaître et traquer l'ennemi, et où la décision de frapper une cible est prise en une fraction de seconde. Longtemps reléguées à la science-fiction, de « Terminator » (James Cameron, 1984) à la série « Black Mirror » (2017), ces visions dystopiques sont désormais invoquées par les experts militaires eux-mêmes pour illustrer les dilemmes posés par l'essor exponentiel de l'intelligence artificielle dans la guerre.

En Ukraine, au Pentagone ou à Pékin, l'intelligence artificielle (IA) est passée du scénario de fiction au statut d'outil stratégique, accélérant le cycle « détecter, décider, frapper » et bouleversant l'équilibre entre nécessités militaires et contrôle humain. Les plaines de l'est de l'Ukraine font désormais office de laboratoire à ciel ouvertde la guerre demain.

Innover, faute de moyens

Face à un ennemi supérieur en nombre, le commandement ukrainien est contraint de déléguer de plus en plus de tâches à des systèmes autonomes afin de préserver la vie de ses soldats et de compenser son déficit en armes et en munitions. « L'absence de moyens conventionnels nous a forcés à innover », confirme Yaroslav Honchar, l'un des cofondateurs d'Aerorozvidka.

Créé au début de la guerre dans le Donbass et désormais intégré au sein de l'armée ukrainienne, ce collectif de volontaires rassemble ingénieurs, informaticiens et soldats. Développant en continu de nouvelles technologies militaires, Aerorozvidka expérimente également l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses opérations.

« C'est une véritable révolution dans la manière de faire la guerre, née de notre besoin vital de survivre », souligne Yaroslav Honchar. L'apport le plus immédiat de l'IA sur le champ de bataille en Ukraine concerne le traitement massif de données issues des capteurs et des drones. Comme le raconte l'expert, une mission de huit heures nécessitait autrefois quarante heures d'analyse humaine pour exploiter les vidéos. « Aujourd'hui, grâce à l'IA, ce cycle se mesure en secondes », explique-t-il.

Accélération à tous les niveaux

Le passage à une exploitation quasi instantanée des images et des signaux audio a transformé la conduite des opérations : l'ennemi est localisé plus rapidement et les informations sont transmises aux états-majors en temps réel. Le rapport du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centre de réflexion basé à Washington, confirme cette tendance : dans certains domaines comme l'analyse de sons ou de textes interceptés, « l'IA remplace jusqu'à 99 % du travail humain ».

Les systèmes de reconnaissance intégrant l'IA sont désormais capables d'identifier et de classer des objets - véhicules, tranchées, infrastructures - avec une précision estimée à entre 80 et 100 %, selon les conditions.

Le drone de reconnaissance Saker Scout, développé par la start-up ukrainienne Twist Robotics, illustre cette évolution. Il reconnaît cibles et signatures thermiques, mais ne prend pas l'initiative de la frappe, se limitant à signaler les menaces à un opérateur. « Le Saker Scout reconnaît les objets par leur taille, leur forme ou leur signature thermique, mais il ne frappe jamais automatiquement, confirme un représentant de la jeune pousse. Nous avons intégré plusieurs garde-fous. »

D'autres plateformes ukrainiennes, comme le système Vezha, couplent déjà reconnaissance automatique et guidage final des drones kamikazes. Cette plateforme d'analyse vidéo en temps réel agrège les flux de drones et permet d'analyser simultanément les images de centaines d'appareils, de détecter et de classifier plus de 4.000 cibles de renseignement chaque jour, tout en facilitant la communication entre les équipages de drones, l'artillerie et les postes de commandement. Résultat : le taux de réussite des frappes a été multiplié par trois ou quatre, atteignant 70 à 80 %, selon les données publiées par l'industrie et confirmées par le CSIS.

Viser la rapidité plutôt que la perfection

L'IA joue également un rôle de plus en plus central face à la guerre électronique russe, qui vise à brouiller les communications et le GPS, en permettant aux drones ukrainiens de recourir à des méthodes alternatives de navigation pour continuer leur mission en cas de brouillage. Pour les opérateurs de drones, l'IA offre aussi un avantage crucial dans les « derniers mètres » d'approche de la cible, lorsque la qualité de l'image se dégrade.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 3, 4:01 AM

|

Lufthansa révolutionne l’expérience à bord avec Allegris, une nouvelle offre de sièges et services premium, pensée pour répondre aux attentes variées et exigeantes de ses passagers les plus fidèles.

Parce que le monde ne se résume pas à des classes “Éco”, “Business” et “First”, La compagnie aérienne Lufthansa introduit dans son offre de sièges un degré de personnalisation supplémentaire pour répondre encore mieux aux demandes de ses passagers. Avec Lufthansa Allegris, la nouvelle génération d’aménagements de cabine lancée par Lufthansa dans toutes les classes, notamment sur ses classes Business et First, la compagnie entend redéfinir l’expérience à bord pour répondre à la diversité des besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.

Un test où tout le monde est gagnant

Lufthansa introduit avec Allegris une variété de configurations, permettant à chaque passager de choisir son expérience de vol : il est désormais possible de réserver des suites individuelles fermées en First, des sièges convertibles en lits de 2m20 de long en Business, des suites doubles pour voyager à deux, mais aussi des espaces privés avec portes coulissantes. Le dispositif propose aussi de bénéficier d’équipements spécifiques, écrans géants, rangements personnalisés, ou encore options de contrôle de température et d’éclairage. En First Class, les passagers bénéficient d’un accès Wi-Fi haut débit gratuit. Les passagers en Business, Premium et Economy Class ont accès à des forfaits payants. Des ports de chargement multiples et un système de divertissement sont proposés à tous. La nouvelle offre s’accompagne d’options de restauration améliorées et de services additionnels accessibles à la carte, pour une expérience entièrement modulable.

Lufthansa encourage donc ses clients à se prêter à un test via l’interface “The Perfect Match”, accessible en ligne, qui permettra de cerner au mieux leurs besoins et identifiera la configuration d’équipement la plus adaptée à chacun.

Un investissement inspiré par les clients

Lufthansa, très engagé dans la recherche et le développement via notamment son Innovation Hub, précise que cette évolution de l’offre est rendue possible par la nécessité de renouveler les équipements mais aussi et surtout d’un travail en amont pour percevoir l’évolution de la demande. Les équipes se sont appuyées sur de nombreuses études : enquête de satisfaction des passagers, feedback des équipages et services commerciaux, groupes de discussion avec les clients les plus fidèles qui ont été impliqués dans toutes les phases de développement du produit.

L’entreprise semble avoir été convaincue par ces études de la nécessité de répondre à ce besoin de personnalisation pour se différencier. 2,5 milliards d’euros ont été investis dans ce nouveau produit. “Nous souhaitons établir des standards inédits pour nos passagers”, expliquait Carsten Spohr, CEO Lufthansa Group. “Le plus important investissement dans des produits premium de notre histoire conforte notre ambition de rester la première compagnie aérienne premium occidentale à l’avenir.”

Le déploiement d’Allegris a débuté en 2024 sur les nouveaux Airbus A350 de Lufthansa, principalement sur les lignes long-courriers au départ de Francfort et Munich. Progressivement, l’ensemble de la flotte long-courrier bénéficiera de ces nouveaux aménagements, avec un calendrier d’installation s’étalant jusqu’en 2027. Pour la France, dès l’hiver 2025/2026, les voyageurs au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Strasbourg via Munich et/ou Francfort bénéficieront sur certaines destinations de cette innovation. Les passagers pourront ainsi découvrir l’expérience Lufthansa Allegris sur un nombre croissant de destinations à travers le monde, au fur et à mesure de la conversion de la flotte.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 3, 3:48 AM

|

Société Générale franchit un cap en intégrant ses stablecoins dans la finance décentralisée. (Photo Shutterstock)

Par Samir Touzani

La filiale crypto de Société Générale avance ses pions, avec ses stablecoins maison en euro et en dollar, au coeur de la finance décentralisée. Société Générale-Forge a annoncé, ce mardi, le déploiement de l'EURCV et l'USDCV, ses deux actifs numériques qui répliquent la valeur de l'euro et du billet vert, sur des protocoles permettant d'effectuer des emprunts et des prêts sur la blockchain. Après avoir été pionnier avec l'émission de ces stablecoins, Société Générale-Forge crée pour la première fois une passerelle entre une grande banque traditionnelle et la finance décentralisée.

Abrégée DeFI, la finance décentralisée désigne l'ensemble des services financiers accessibles à partir de la blockchain. Dans la DeFI, pas de banquier : les opérations sont automatisées par des « smart contracts », des programmes qui s'exécutent dès que les conditions fixées à l'avance sont remplies. Société Générale-Forge ne fournit pas directement ces services, mais les permet à partir des stablecoins qu'elle émet.

Emprunts et prêts en crypto

Sur la plateforme de finance décentralisée Morpho, Société Générale ouvre ainsi des « pools de liquidité » où ses stablecoins en euro (EURCV) et en dollar (USDCV) peuvent être prêtés ou empruntés. Les prêteurs placent leurs stablecoins dans ces pools et perçoivent des intérêts en échange de la liquidité qu'ils apportent.

Ces prêts sont sécurisés par du collatéral : l'emprunteur doit déposer en garantie des cryptomonnaies comme le bitcoin ou l'ether, qui pourront être liquidées en cas de défaut de remboursement. Ils peuvent aussi être garantis par des parts de fonds monétaires tokenisés, c'est-à-dire des actifs numériques adossés à des fonds investis en bons du Trésor.

Le gestionnaire d'actifs MEV Capital supervisera les réserves, en définissant les règles sur les garanties acceptées et en intervenant pour gérer d'éventuels défauts de remboursement. De plus, les jetons de Société Générale seront désormais cotés sur Uniswap, la principale Bourse décentralisée d'Ethereum.

Cela ouvre un véritable marché au comptant pour des stablecoins émis par une banque, où les utilisateurs peuvent échanger de l'EURCV ou de l'USDCV en continu, sans passer par les circuits traditionnels. Pour garantir la fluidité des transactions, c'est Flowdesk qui agira comme teneur de marché et assurera la liquidité.

Un écosystème de 153 milliards de dollars

« Avoir un acteur comme Société Générale-Forge qui se déploie dans la finance décentralisée est une source de légitimation pour l'écosystème, et un modèle pour comprendre le potentiel des stablecoins », souligne Merlin Egalite, un des cofondateurs de Morpho.

La plateforme fondée par des Français revendique actuellement l'équivalent de 4,5 milliards de dollars de prêts actifs. Morpho dispose de plus de 13 milliards de dollars d'encours, dans un écosystème qui totalise environ 153 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL), selon DefiLlama.

Pour la banque de la Défense, c'est une étape supplémentaire dans le développement de son activité de stablecoin. Sa filiale crypto compte sur ces nouveaux services pour accroître leur usage et augmenter les volumes. Les deux jetons sont encore marginaux par rapport aux leaders du marché, Tether et Circle.

L'EURCV pèse 66 millions de dollars, contre 260 millions pour l'EURC de Circle, selon les données de CoinMarketCap. L'USDCV, avec 32,2 millions, est loin derrière l'USDT de Tether et ses 174,8 milliards en circulation. Mais la banque veut croire à la force de ses stablecoins émis selon des standards bancaires et mise sur sa conformité avec le règlement MiCA comme atout pour séduire des investisseurs institutionnels et des particuliers en quête de sécurité et de traçabilité.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

September 30, 5:14 AM

|

La Région Normandie a annoncé, mardi 23 septembre, avoir entamé des négociations avec RATP Développement pour exploiter plusieurs lignes normandes dès juillet 2027. Si une augmentation du nombre de trains est annoncée, les syndicats pressentent une hausse de la tarification pour les usagers.

Faut-il se réjouir de l'ouverture des lignes normandes à la concurrence ? Peut-on rêver de meilleures conditions de voyage, de moins de retards ? Mardi 23 septembre, la Région Normandie a dévoilé son intention de remettre la gestion d'un premier lot à l'opérateur RATP Développement, mettant fin au monopole historique de la SNCF.

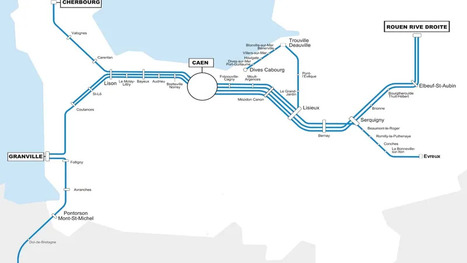

Au total, 10 axes de circulation devraient être concernés par ce changement entre Caen / Saint-Lô, Coutances, Évreux, Cherbourg, Rouen, Lisieux, Granville, Rennes ; Lisieux / Trouville - Deauville et Trouville Deauville / Dives-Cabourg.

Y aura-t-il plus de trains en Normandie ?

"Nous allons augmenter de 50% le nombre de trains circulant le réseau Étoile de Caen à partir de juillet 2027. Il y aura par exemple huit allers-retours par jour entre Caen et Cherbourg, contre quatre aujourd'hui", promet Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région Normandie délégué aux transports.

Autre changement à notifier : le nombre d'aller-retour journalier passera à huit sur la ligne Caen / Évreux (contre un seul actuellement) et sur le Caen / Cherbourg (contre quatre actuellement).

Depuis 2019, nous avons augmenté l'offre de seulement 10 à 15 % sur tout le réseau normand. L'ouverture à la concurrence nous permet de faire un saut d'offre important.

Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région Normandie

L'élu précise que ces trains supplémentaires circuleront en journée, le week-end, et peut-être plus tardivement en soirée. Les premières transformations pourraient intervenir dès juillet 2027, en cas de signature du contrat par les élus régionaux au mois de décembre.

Les billets seront-ils plus chers ?

Pour la CFDT, ce changement d'opérateur sera dommageable pour le porte-monnaie des usagers.

"L’ouverture à la concurrence ne répond pas aux enjeux liés à la transition écologique et engendrera une dégradation du service et une augmentation des coûts pour les contribuables et usagers", dénoncent les syndicats dans un communiqué de presse publié mardi 23 septembre.

Une information que dément la Région Normandie. "Le coût des billets est totalement indépendant de l'ouverture à la concurrence puisque c'est le conseil régional qui statue sur les tarifs sur l'ensemble du réseau normand", explique le vice-président de la Région Normandie en charge des transports.

Faut-il craindre des problèmes de correspondance ?

Une partie du réseau normand devrait donc être exploitée par deux opérateurs différents : la SNCF et RATP développement. Cette cohabitation est redoutée par les syndicats qui craignent "des manières différentes de fonctionner".

Nous sillonnons toute la Normandie et s'il y a le moindre retard sur les lignes, les correspondances risquent de ne pas être assurées. Résultat, il y aura encore plus de naufragés du rail.

Michaël Lainey, secrétaire général CFDT Cheminots Normandie

"Le choix d'une filiale de la SNCF aurait été plus simple pour nous car les cheminots possèdent les mêmes statuts et des communications simplifiées", défend Michaël Lainey, secrétaire général CFDT Cheminots Normandie.

De son côté, la Région met en avant l'expérience collaborative des deux opérateurs sur les lignes franciliennes. "RATP Dev disposera de 18 mois pour se préparer à exploiter le lot Étoile de Caen, opérer le transfert de personnel et assurer la continuité du service", ajoute Jean-Baptiste Gastinne.

Entre 2030 et 2034, quatre autres lots − Étoile de Rouen, Paris/Granville, Étoile Mancelle et Normandie-Saint-Lazare, seront progressivement ouverts à la concurrence.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

September 30, 5:11 AM

|

Airbus met à jour sa feuille de route concernant son projet ZEROe, le concept d’avion à hydrogène entièrement électrique. Le consortium aéronautique européen compte désormais mener des essais en 2027 afin de commercialiser un premier appareil dans la seconde moitié des années 2030.

La troisième édition de l’Airbus Summit qui s’est tenue les 24 et 25 mars dernier a été l’occasion de livrer quelques précisions techniques sur le projet d’appareil décrit comme “commercialement viable” par le communiqué d’Airbus. Cet appareil sera propulsé par quatre moteurs électrique de 2 mégawatts, chacun entraîné par un système de pile à combustible qui convertit l’hydrogène et l’oxygène en énergie électrique. Ces systèmes de piles à combustible seraient alimentés par deux réservoirs d’hydrogène liquide. Le concept demande encore, précise Airbus, à être affiné au cours des prochaines années et dépendra des capacités des techniques de stockage et de distribution de l’hydrogène à murir. Des essais au sol seront d’ailleurs menés à Munich en Allemagne en 2027.

Dans la quête d’un transport aérien plus propre, l’hydrogène est la principale alternative aux carburants d’origine non-fossile capables de se substituer au kérosène. Mais l’hydrogène, à priori plus “propre” car n’émettant que de la vapeur d’eau, pose d’énormes difficultés logistiques : l’hydrogène doit être liquéfié à une température proche du zéro absolu, environ -253°C. Les réservoirs doivent donc être cryogéniques pour maintenir cette température et d’un volume considérable puisqu’on estime que l’hydrogène liquide occupe 4 fois plus d’espace que le kérozène pour un apport énergétique équivalent.

Un engagement répété, malgré les défis

Airbus avait en effet fait savoir en février 2025 que le projet ZEROe aurait du mal à tenir son objectif initial de se concrétiser en 2035 en raison de ce manque de maturité des technologies liées à l’hydrogène.

« L’écosystème hydrogène reste un défi et progresse à un rythme plus lent que prévu initialement » nous fait savoir un porte-parole d’Airbus. « L’« économie hydrogène » au sens large a actuellement au moins 5 à 10 ans de retard par rapport aux hypothèses de 2020. »

Cette prise de parole vient donc, outre les précisions techniques apportées, redire l’engagement du consortium européen dans la voie de l’hydrogène.

“L’hydrogène est au cœur de notre engagement à décarboner l’aviation” explique Bruno Fichefeux, responsable des programmes futurs d’Airbus. “Notre feuille de route a connu des ajustements mais notre engagement en faveur des vols à l’hydrogène est inébranlable. Comme nous l’avons vu dans le secteur automobile, les avions entièrement électriques alimentés par des piles à combustible à hydrogène ont le potentiel, à long terme, de révolutionner le transport aérien pour le meilleur, en complétant la filière des carburants aéronautiques durables.”

Annoncé dès 2020, le projet ZEROe regroupait 3 concepts d’avions, Airbus se donnant alors 5 années pour choisir une solution. En 2025, le constructeur est au rendez-vous et opte pour la solution entièrement électrique. Les responsables de ZEROe espèrent que l’environnement technologique mais également règlementaire faciliteront la concrétisation de ce projet crucial pour le transport aérien mais également pour d’autres secteurs qui pourrait voir dans l’hydrogène l’opportunité de décarboner leur activité.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

September 28, 2:36 AM

|

Il n'y avait jamais eu aussi peu de pauvres en Argentine depuis 2018. « Par rapport au second semestre 2024, le taux de pauvreté a enregistré une baisse de 6,5 points de pourcentage », a dévoilé jeudi l'Institut national des statistiques (Indec). Le taux de pauvreté est en effet situé à 31,6 % de la population au premier semestre 2025, alors qu'il était à 38,1 % fin 2024. « La diminution de la pauvreté et de l'indigence [extrême pauvreté, NDLR] concerne toutes les régions du pays », détaille l'Indec.

« La pauvreté continue de baisser. […] Vive la liberté ! », s'est réjoui le président Javier Milei sur son compte X, quelques minutes après la publication de ces chiffres. Cette nouvelle a, en effet, de quoi satisfaire l'exécutif argentin car, au global, le taux de pauvreté a perdu plus de 20 points de pourcentage par rapport au premier semestre 2024 où il s'élevait à 52,9 % de la population. Une période qui correspond à l'arrivée du président libertarien au pouvoir.

4,5 millions de pauvres en moins

Dès sa prise de fonction en décembre 2023, Javier Milei met en place sa thérapie de choc, une politique d'austérité particulièrement rapide où il dévalue le peso de moitié et coupe drastiquement dans les dépenses publiques. Ces premières mesures font plonger rapidement de nombreux Argentins sous le seuil de pauvreté.

Mais depuis un an, la forte baisse de l'inflation et la stabilisation macroéconomique ont permis à de nombreux Argentins de sortir de la misère. En effet, de 25,5 % en décembre 2023, l'inflation mensuelle est passée à 1,9 % en août 2025. En tout, depuis l'arrivée de Javier Milei au pouvoir, il y a environ 4,5 millions de pauvres en moins en Argentine.

|

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:32 PM

|

Quel est le point commun entre le Nigeria, géant pétrolier dont la moitié de la population vit dans la pauvreté et laRépublique démocratique du Congo, qui détient 70 % des réserves mondiales de coltan, un minerai critique pour l'électronique, mais pointe tout en bas du classement africain du PIB par habitant ? Réponse : ils sont touchés de plein fouet par « la malédiction des ressources naturelles », ce phénomène paradoxal qui veut qu'un pays riche en matières premières accuse d'importants retards de développement.

Pour tenter de conjurer en partie cette « malédiction », plusieurs pays d'Afrique tentent tant bien que mal de reprendre la main sur leurs sous-sols, y voyant la promesse d'une manne financière. Du Zimbabwe au Gabon, en passant par le Nigeria, près de la moitié des 54 pays africains ont ainsi restreint l'exportation de matières premières ces deux dernières années, d'après un rapport de l'OCDE cité par le « Wall Street Journal ».

« Cette tendance date d'il y a plusieurs années, et correspond à la signature de l'Africa Mining Vision », rappelle Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Ce document adopté par l'Union africaine à la fin des années 2000 définissait déjà la manière dont les pays africains devaient gérer leurs ressources minières pour en tirer un développement durable.

Créer des filières locales

Dans les faits, la tendance s'est brusquement accélérée récemment. Il faut dire que la demande mondiale de minerais stratégiques a explosé ces dernières années, en même temps que les ventes de batteries et de voitures électriques.

Le Zimbabwe, premier producteur de lithium du continent, a annoncé en 2022 qu'il prévoyait d'interdire l'exportation de ce minerai pour développer son industrie de transformation. Le ministre des Mines a même affiché comme objectif la construction de panneaux solaires et de batteries à l'intérieur des frontières du pays, avec des milliers d'emplois à la clé.

En 2023, c'était le Ghana qui interdisait l'exportation de ce composant essentiel dans la construction de batteries électriques. Il y a quelques mois, le Gabon, à son tour, a décidé d'interdire l'exportation de manganèse brut, dont il est le deuxième producteur mondial, à partir du 1er janvier 2029.

C'était également l'objectif d'Aliko Dangote lorsqu'il a inauguré sa méga raffinerie au Nigeria : raffiner le pétrole brut sur place et augmenter ainsi ses bénéfices à l'exportation. À chaque fois, le but recherché est le même : permettre la création de filières locales et gravir les échelons dans la chaîne de valeur.

« Cette stratégie s'appuie sur l'idée que les ressources minières peuvent servir de levier pour accélérer l'industrialisation. Beaucoup de ces pays espèrent que la transition énergétique sera l'occasion de rattraper le retard accumulé, après avoir manqué la révolution industrielle et le boom d'Internet. » analyse Christian-Geraud Neema Byamungu, consultant spécialisé dans les ressources naturelles.

Electricité chère

Problème de taille : certains de ces pays africains souffrent d'importants déficits d'infrastructures, notamment électriques. Dans ces conditions, difficile d'inciter des entreprises étrangères à venir investir et construire des usines à domicile.

« L'électricité coûte cher et le raffinage en demande de grandes quantités. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises étrangères vont raffiner là où elle est moins onéreuse : en Asie par exemple », rappelle Thierry Vircoulon. Au Gabon, par exemple, où les infrastructures électriques sont vieillissantes, le pays arrive à peine à fournir suffisamment d'électricité pour la vie quotidienne de sa population.

Reste donc à savoir si les sociétés étrangères qui exploitent ces minerais accepteront de jouer le jeu en raffinant sur place. Au Zimbabwe, la partie semble plutôt bien engagée : la compagnie minière d'Etat chinoise, Sinomine Resource Group, est déjà en train de construire une usine de traitement du lithium. Reste à savoir si le pays parviendra à attirer d'autres investisseurs. Même chose au Ghana, où une entreprise publique chinoise a engagé des fonds dans la construction d'une raffinerie de manganèse. Au Mali, ce sont les Russes qui mettent sur pied une raffinerie d'or industrielle, en collaboration avec les autorités de Bamako, qui en détiendront la majorité du capital.

Pari gagné pour l'avenir ? Pas si sûr, si l'on regarde vers l'Asie et que l'on s'intéresse au cas de l'Indonésie qui a fait le choix en 2020 d'interdire ses exportations de nickel brut. Certes, le pays est désormais le premier producteur mondial de nickel, mais d'après la société d'intelligence économique britannique « Commodities Research Unit », ce sont les entreprises chinoises qui ont massivement investidans les usines de transformation qui ont raflé la majorité des bénéfices, au détriment, encore une fois, des acteurs locaux.

Pierre Favennec (Correspondant à Dakar)

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:30 PM

|

Mettre un « assistant personnel de shopping virtuel » dans la poche des internautes, c'est le nouveau pari d'OpenAI. L'entreprise derrière ChatGPT accélère sur l'e-commerce en s'alliant avec la start-up de paiements Stripe pour donner aux utilisateurs la possibilité d'acheter des produits directement dans le chatbot, sur la plateforme Etsy et plusieurs marques présentes sur Shopify.

La nouvelle fonctionnalité, disponible seulement aux Etats-Unis et au Canada pour l'instant, est un pas de plus dans la conversion de la start-up vers l'e-commerce, une potentielle manne en matière de revenus. OpenAI avait lancé en avril une option « buy » sur ChatGPT, mais elle renvoyait l'internaute vers un lien externe sur un navigateur.

Alternative à Google

L'entreprise de Sam Altman a aussi publié un nouveau standard technique pour les vendeurs sur Internet, afin qu'ils puissent vendre leurs produits dans ChatGPT. Les géants américains de la distribution Amazon et Walmart ont déjà commencé à l'utiliser, d'après OpenAI, même s'ils ont développé leur propre chatbot d'IA sur leurs plateformes respectives.

La start-up a dévoilé dans la foulée une nouvelle application, Sora, pour créer et éditer des vidéos courtes grâce à l'IA. En ligne de mire, l'ambition de plus en plus évidente pour OpenAI de se poser en alternative au géant de la recherche en ligne Google, et aux mastodontes des réseaux sociaux TikTok et Meta. Derrière ces annonces se dessine une ambition de long terme : créer un écosystème complet et fermé, permettant à l'utilisateur de tout faire sans avoir à quitter l'univers ChatGPT.

Le virage pris par le champion américain de l'IA n'est pas surprenant. Avec ses 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ChatGPT s'illustre peu à peu comme un canal de diffusion notable, et par la même occasion, un futur canal d'achat.

« Avec 10 % de la population mondiale utilisant ChatGPT, une montagne de données sur les utilisateurs et un capital de confiance développé, OpenAI se trouve devant une source de revenus potentiellement monumentale », commente Hanan Ouazan, associé au sein du cabinet de conseil en data et IA Artefact.

Recrutements stratégiques

En outre, la star française de la tech Fidji Simo, fondatrice de l'entreprise d'e-commerce Instacart, vient de rejoindre OpenAI. « Nous permettons aux entreprises de toutes tailles d'aller à la rencontre de leurs clients, là où ils se trouvent, et aux acheteurs de finaliser leurs achats de manière fluide au coeur d'une conversation », a commenté dans un communiqué la Française, qui dirige désormais le département des applications.

La possibilité de faire son shopping grâce aux chatbots d'IA pourrait devenir particulièrement lucrative si l'adoption continue à progresser. Dans cet écosystème, la pépite de Palo Alto prendra une petite commission - dont le pourcentage est inconnu à ce stade - pour chaque transaction conclue par l'intermédiaire de ChatGPT, à l'image d'Apple avec son App Store, ou d'Instagram. Nous permettons aux entreprises de toutes tailles d'aller à la rencontre de leurs clients, là où ils se trouvent.

Fidji Simo, directrice des applications chez OpenAI La start-up, qui a atteint les 500 milliards de dollars de valorisation ce jeudi, cherche de nouvelles sources de revenus pour assumer les coûts de développement faramineux de ses modèles. D'après le média américain The Information, OpenAI a généré 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre, en hausse de 16 %. L'objectif est fixé à 13 milliards cette année. Du côté des dépenses, les coûts de R&D s'élèvent à 6,7 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, soit plus d'un milliard brûlé chaque mois.

Agents et publicité

Actuellement, ses revenus sont issus des abonnements et des contrats avec les entreprises. Pour ce qui est de l'usage des API par les développeurs, c'est-à-dire l'interface logicielle des modèles, la tarification intervient selon la consommation, et les prix ont dégringolé depuis trois ans dans un contexte d'intense concurrence.

Une inconnue demeure dans le modèle économique d'OpenAI : l'arrivée de la publicité ou d'un système d'affiliation, semblable au modèle de Google. Les revenus publicitaires du géant de la recherche en ligne ont atteint 265 milliards de dollars en 2024. « OpenAI n'est qu'au début de son virage e-commerce. Les marques doivent se préparer à ce nouveau mode de consommation pour tirer profit du trafic croissant des chatbots », commente Matthieu Poitrimolt, fondateur de la start-up Mint.ai, spécialiste du référencement IA.

« Le futur passera par les agents IA, qui seront partout », soulignait, lundi, Emily Glassberg Sands, à la tête de la data et l'IA chez Stripe. Avec l'émergence des grands modèles d'IA et de futurs agents autonomes, l'étape du paiement deviendra cruciale dans le parcours de l'utilisateur. Stripe est bien positionné pour faire partie des grands gagnants. Le géant Alphabet a, pour sa part, annoncé un partenariat avec PayPal pour ses modèles d'IA.

Joséphine Boone

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:27 PM

|

La SNCF voit enfin le bout du tunnel pour la mise en service de son « TGV du futur ». Cela aura pris beaucoup plus de temps que prévu - le lancement initial était programmé avec Alstom pour 2023. Mais cette fois, ça y est : la cinquième génération de ses trains rapides arrive, et elle est attendue avec impatience pour relancer l'activité TGV, arrivée « au taquet » depuis un certain temps, par manque de rames.

Les premiers passagers devraient pouvoir embarquer autour d'avril dans quatre à six rames neuves sur l'axe Paris-Marseille, si tout se passe bien. Le parc des TGV M grimperait ensuite à 19 rames à la fin 2026. Puis 15 nouveaux TGV à deux niveaux seront produits chaque année, pour atteindre progressivement la centaine d'unités commandées pour le réseau national, ainsi que 15 unités pour l'Italie. Soit des livraisons échelonnées au total sur plus de sept ans et demi.

Des « trains laboratoires »

Après des longs essais sur le réseau ferré français - opérés avec des « trains laboratoires » bourrés de capteurs et d'instruments d'analyse - pour gommer certains défauts de jeunesse dont des vibrations à haute vitesse, la SNCF a passé un cap. La première rame de série (matricule 1008), habillée dans sa version commerciale définitive, a quitté son technicentre de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), pour entrer dans la phase 2 des tests. Des « essais d'endurance » en conditions réelles, sur tout le territoire.

En théorie, cette phase n'est pas obligatoire mais la SNCF y tient, pour fiabiliser le matériel au maximum jusqu'à ce qu'il embarque ses premiers passagers. L'entreprise vient de recruter des volontaires en interne, « chargés de mission pour les tests de pré-exploitation ».

Ces derniers vont traquer les moindres scories sur les trains de nouvelle génération : embarquement des bagages de grande dimension, réglages de la modularité des éclairages, tests de la qualité du wi-fi dans chaque voiture, montée à bord des usagers en fauteuil roulant… Sans oublier le fonctionnement du paiement automatique sur la toute nouvelle voiture-bar, une cafétéria très novatrice avec armoires vitrées en libre-service.

Ensuite, le dossier officiel de demande d'homologation de ce TGV entièrement nouveau sera transmis à Bruxelles à l'ERA, l'entité compétente, et à l'EPSF en France. Le très volumineux dossier compilé par Bureau Veritas « sera livré par grands blocs », indique une source interne à la SNCF, dans l'attente d'une homologation définitive dans quelques mois. Sans cette approbation très attendue, les premiers clients ne pourront pas monter à bord.

Si l'entreprise publique est aujourd'hui sereine sur le calendrier des prochains mois, c'est qu'un jalon décisif a été atteint à la mi-août, avec la fin des « essais d'admission ». Au total, six rames d'essai (qui seront transformées ensuite pour revenir dans le parc commercial) ont accumulé presque 300.000 kilomètres pendant plus de deux ans avec des équipes mixtes SNCF-Alstom, pour corriger les moindres défauts de jeunesse.

A bord du nouveau TGV à deux étages, les clients ne seront pas bluffés par la vitesse de pointe, identique à celle des trains déjà en service (320 km/h maximum). Car une vitesse de 350 km/h aurait fait bondir les coûts d'exploitation inutilement, assume l'entreprise. L'essentiel du gain technologique est ailleurs, avec une amélioration notable de la traction et des performances énergétiques.

Le nouvel aérodynamisme du TGV M conçu en soufflerie permettra « la même performance qu'avant, avec une puissance de traction maximale inférieure de 16 % », explique sur un post LinkedIn David Goeres, directeur des projets TGV M à la SNCF. Un élément décisif, d'autant plus que les trains rapides sont très souvent accouplés deux par deux, des « unités multiples » dans le langage ferroviaire.

C'est là que tout le processus prend son sens : au quotidien, les TGV existants doivent réduire de 15 % leur puissance de traction quand ils roulent en double. Cette fois, « la puissance consommée par deux TGV M restera inférieure aux limites de l'infrastructure », détaille-t-il encore. De quoi s'éviter des pannes inutiles, et mieux préserver le réseau des caténaires, qui seront moins sollicitées pour alimenter les trains. Cela avec des rames doubles qui transportent jusqu'à 1.200 passagers, soit beaucoup plus que les premiers TGV Duplex.

Du neuf avec du vieux

Cette quasi-certitude sur le démarrage commercial du TGV M sur le réseau Sud-Est ne remet pas en cause le programme d'allongement de la durée de vie des anciennes rames en service, de 2 à 10 ans selon les cas. Car la SNCF manque plus que jamais de trains, avec un parc trop juste pour pouvoir faire de la conquête commerciale sur la voiture ou l'avion.

En 2017, l'Etat-actionnaire avait poussé en faveur d'une forte réduction de la flotte de TGV, en contrepartie du déploiement des rames à deux étages. Cela, dans un contexte de fort endettement de l'entreprise. Finalement, un nouveau programme étalé sur la période 2026-2033 visera à corriger le tir, avec les moyens du bord.

Certains TGV anciens seront modernisés en profondeur pour durer jusqu'à 50 ans au lieu de 40. D'autres seront super-liftés à l'intérieur pour prolonger leur existence. Enfin, une partie sera transformée en magasin de pièces détachées pour les deux premières catégories. Une économie circulaire non prévue avec la commande initiale chez le fournisseur attitré Alstom, mais imposée par la « demande de train » du public, qui ne se dément pas depuis la sortie du Covid.

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:25 PM

|

C'est un géant de la tech à l'appétit insatiable. Dernièrement, Amazon a frappé un grand coup dans le monde de la publicité en ligne en révélant, à quelques semaines d'intervalle, deux partenariats d'ampleur : la firme de Seattle fournit désormais, à l'échelle mondiale, son DSP maison (« Demand Side Platform », un outil de programmation et de ciblage publicitaire) à Netflix et Spotify, deux mastodontes du streaming.Un gage de crédibilité pour sa solution adtech, ainsi qu'une illustration éclairante des ambitions grandissantes du groupe dans la publicité. « En France ils sont les seuls à proposer l'intégralité des inventaires des poids lourds du streaming, de Disney+ à Prime Vidéo en passant par Netflix », pointe Arick Abbou, directeur associe en charge des innovations digitales de l'agence média iProspect.

« Leur positionnement n'est plus le même et on ne peut plus considérer Amazon comme un simple acteur d'un seul segment du marché. C'est désormais un acteur publicitaire global et mondial, comme Meta ou Google », précise-t-il.

Près de 30 milliards de dollars de revenus en six mois

Ces dernières années, Amazon est devenu un poids lourd de la publicité en ligne, confirmant la prophétie de Sir Martin Sorrell - l'ancien grand manitou du géant britannique de la pub WPP -, qui l'avait qualifié, dès 2017, de « troisième force » sur ce marché dominé par le duopole Google-Meta.

Lors du premier semestre, les revenus publicitaires d'Amazon ont frôlé les 30 milliards de dollars. Un niveau qui le situe loin de Meta (88 milliards de chiffre d'affaires sur la même période) et d'Alphabet (138 milliards), mais a progressé de plus de 20 % en un an.

La spécialité historique d'Amazon dans la publicité ? Le « retail media », un idiotisme qualifiant tout ce qui a trait à la monétisation des espaces publicitaires sur les sites marchands des grands commerçants ainsi que de leurs données clients. Expert de l'e-commerce, Amazon a su parfaitement s'appuyer sur sa plateforme et son audience pour devenir un as de la publicité. Très prisée, la place de marché d'Amazon dispose d'un gisement unique : les très granulaires données comportementales d'achat de ses utilisateurs permettant aux annonceurs de cibler finement les campagnes. Le nerf de la guerre dans la publicité en ligne.

Et ces datas transactionnelles ont fait office de rétropropulseur pour son DSP, puisque les grandes marques peuvent s'appuyer sur celles-ci pour orchestrer des campagnes publicitaires sur des sites tiers en utilisant la solution adtech du groupe de Seattle.

Un segment de marché concurrentiel

Au sein du complexe et vaste réseau de tuyauterie de la publicité en ligne, le DSP est l'outil qui permet aux annonceurs de programmer et cibler leurs campagnes tout en centralisant leurs opérations d'achats publicitaires. Une brique technologique majeure qui donne accès aux inventaires des écosystèmes avec lesquels le DSP est branché.

« La force d'un DSP, c'est de proposer l'inventaire le plus large possible, ce qui permet de centraliser tous vos achats médias et d'optimiser vos campagnes et vos frais. Amazon est par exemple le seul à proposer des achats unifiés pour toutes les plateformes de streaming, note Guillaume Grimbert, patron de l'adtech Greenbids. Mais il faut aussi pouvoir proposer un inventaire unique pour se différencier, ce que fait Amazon avec sa place de marché ou Prime Video, de même que Google avec YouTube ».

Contrairement à d'autres maillons de la chaîne de la publicité en ligne, ce segment de l'adtech n'est pas ultra-dominé par Google et ses solutions maison (DV360 et Google Ads) ; ce dernier n'a d'ailleurs pas été condamné sur le pan de marché des DSP par la justice américaine, dans le cadre de son procès antitrust, qui a jugé qu'il faisait face à une rivalité en bonne et due forme. Et pour cause…

Refonte du DSP

« Amazon fait mal à tout le monde avec son DSP. Si Microsoft a récemment arrêté sa solution Xandr, ce n'est pas étranger à la montée en puissance d'Amazon, croit savoir un expert de la publicité. Ils ont lourdement investi dans leur interface DSP pour la mettre à niveau. Amazon mène aussi une politique de prix très agressive pour gagner des parts de marché, ce qui témoigne de leur ambition ».

Parmi ses rivaux, on compte ainsi l'adtech The Trade Desk (TTD) qui a fait son entrée cet été au S&P 500, le saint des saints boursiers américains. Mais à l'annonce du partenariat entre Amazon et Netflix début septembre, son cours a chuté de près de 12 %.

« Le DSP d'Amazon se développe plus rapidement que prévu », ont fait valoir les analystes de Morgan Stanley dans une note où ils revoient les perspectives de TTD à la baisse pour cette raison notamment. Comme à chaque fois qu'il accélère sur un nouveau marché, Amazon a la délicatesse d'un tank dans un magasin de porcelaines.

Nicolas Richaud

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:22 PM

|

Marché de niche, le coliving - une forme d'habitation partagée avec des services - poursuit sa progression en France. Pour l'heure, il totalise à travers le pays 21.000 lits en exploitation répartis au sein de 1.000 unités (résidences, maisons ou appartements), selon le cabinet spécialisé CBRE. « Au moins 6.000 lits supplémentaires devraient arriver dans les deux prochaines années, dont 3.000 en Ile-de-France », indique Estelle Lefebvre, chargée d'études résidentielles chez CBRE.

Le conseil en immobilier précise qu'il a une définition restreinte du coliving : « il faut qu'il y ait des services proposés autres que le ménage, des espaces communs et l'idée de créer une communauté », par exemple grâce à l'organisation d'animations, précise la spécialiste. Autrement dit, il s'agit de bien plus que d'une simple colocation. Les espaces de coliving très spécifiques - réservés aux personnes âgées ou aux personnes handicapées - et qui commencent à se développer, ne sont par ailleurs pas comptabilisés dans ces chiffres.

Forte implantation en Ile-de-France

La région parisienne concentre déjà près de la moitié de l'offre de ce nouveau type d'habitat, devant Lille, Bordeaux et Toulouse, puis la région d'Annecy. « Initialement destiné plutôt à des jeunes actifs ou à des gens en transition de vie - personnes récemment divorcées ou jeunes retraités -, le coliving attire en réalité beaucoup d'étudiants », note Adrien Prigent, responsable investissement résidentiel géré chez CBRE. Notamment à la Défense, remarque Pierre-Yves Guice, directeur général de l'établissement public Paris-La Défense, alors que les résidences du quartier d'affaires auraient pu capter davantage les salariés de passage des entreprises avoisinantes.

« Il y a une telle tension sur le marché du logement locatif que finalement, le coliving fait le travail » et permet à des étudiants en mal de logement de trouver un toit, complète Estelle Lefebvre. Même s'il n'est pas à la portée de toutes les bourses et va plutôt attirer des jeunes issus de familles aisées : il faut compter en moyenne 1.000 euros par mois pour un studio avec services en Ile-de-France.

Ces dernières années, les opérateurs se sont bousculés pour se faire une place sur ce marché qui paraissait alléchant. Après les pionniers - The Babel Community, Colonies ou Sharies -, bien d'autres acteurs se sont lancés : des spécialistes de la résidence étudiante, des professionnels de la colocation, des promoteurs immobiliers.

Nouveaux concepts

Aujourd'hui, selon CBRE, le marché est dominé par UXCO Group - qui totalise plus de 3.350 lits en exploitation, avec sa marque Ecla, The Babel Community (2.800 lits), Colonies (2.700 lits), The Boost Society avec Kley et Hife (1.600 lits), puis Nomo (marque de Bouygues Immobilier, 1.580 lits).

Les investisseurs d'abord très emballés par ce nouveau concept marquent toujours de l'intérêt pour le coliving, selon CBRE… mais ils se posent tout de même quelques questions. Notamment sur la frontière un peu floue qu'il peut y avoir entre coliving et logement étudiant. Il est aussi complexe de mesurer la demande réelle qui subsistera si le marché de la location traditionnelle finit par se détendre. « Quel est le vrai public qui restera alors pour vraiment profiter des services et de la communauté ? », interroge Estelle Lefebvre.

« Nous sommes en train de réaliser un travail pour voir quelle est la profondeur réelle du marché », indique d'ailleurs Pierre-Yves Guice à la Défense, et quelle est la vraie demande pour loger de jeunes actifs et des salariés en transit. Il ne s'agirait pas de voir les projets se multiplier sur le territoire au risque de se retrouver avec un marché à saturation.

Adrien Prigent note par ailleurs que de nouveaux concepts arrivent sur ce marché, « comme avec Harvey, dont le modèle s'apparente à celui de The Babel Community [plus proche de l'hôtellerie que du logement traditionnel, NDLR] mais avec une dimension ESG (environnement, social, et gouvernance) très forte. L'entreprise, dont l'ex-judoka David Douillet est actionnaire, a notamment la volonté de loger des sportifs à des tarifs abordables », raconte-t-il. Bref, le marché encore jeune du coliving continue à se chercher.

Elsa Dicharry

|

Scooped by

Georges-Edouard DIAS

October 6, 5:20 PM

|

Depuis un mois, les élèves et les étudiants ont retrouvé le chemin de l'école. Et les enseignants, leurs paquets de copies. Et si, avec l'intelligence artificielle, les choses changeaient ?