Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 1, 2017 10:23 AM

|

Par Yves POEY pour son blog De la cour au jardin

1 DÉCEMBRE 2017

Voilà !

C'est ce qui s'appelle assister une nouvelle fois à une leçon de théâtre !

L'un de ces trop rares moments de grâce, durant lequel des comédiens et leur metteure en scène vous transportent, vous détachent du monde dans lequel vous vivez, et vous plongent dans un état proche de l'euphorie.

Sent-on bien combien j'ai adoré ce « Après la pluie » ?

Et pourtant, je suis non-fumeur !

Sur cette terrasse d'un immeuble de bureaux d'une hauteur de 170,5 …. euh non.... 171,5 mètres, vont se retrouver les membres du très secret CFP, le Club des Fumeurs Planqués.

Et ce, pour plusieurs raisons.

- Tous travaillent dans le même établissement financier.

- Tous viennent prendre le frais, depuis que sévit sur le pays depuis deux ans déjà une implacable sécheresse.

- Et puis surtout, tous viennent s'adonner en plus ou moins totale clandestinité au plaisir de l'herbe de Nicot, depuis que fumer a été totalement interdit.

Nous allons donc être plongés dans une chronique de la transgression de l'interdit.

Publiée en 1993, cette pièce du catalan Sergi Belbel n'a pas pris une ride.

D'une écriture acérée, appuyant là où ça fait mal, d'un regard on ne peut plus aiguisé, l'auteur va nous dépeindre par le biais de la bravade de l'interdiction de fumer les relations qui peuvent s'installer entre des collègues de boulot.

Des secrétaires, des cadres, un coursier, un informaticien, tous faisant partie du même microcosme viennent s'épancher tout près du ciel plombé, orageux, "proche de l'apocalypse", dit Lilo Baur la metteure en scène.

Elle a traité de bien belle façon tous ces moments, ces petites saynettes qui vont constituer cette heure et quarante cinq minutes. Nous sommes presque dans une écriture cinématographique, dans ce "huis clos en plein air"...

Tous les personnages se cachent les uns des autres, communiquent plus ou moins artificiellement. Les rapports de force qui sont là, les rapports de hiérarchie, de jalousie, toutes ces relations malsaines de travail vont déclencher les rires en cascade de la salle.

Car nous assistons bel et bien à une comédie. Une comédie très acide, certes, mais une comédie.

Une nouvelle fois, les comédiens français sur le plateau, et dans la merveilleuse scénographie d'Andrew D Edwards, (qui m'a fait penser au film Inception, de Christopher Nolan, des immeubles stylisés en plexiglas dans une ville qui perd son horizontalité pour se tordre verticalement), les huit comédiens sont époustouflants.

Pléonasme, me direz vous ? Certes.

Tous sont purement et simplement étonnants et enthousiasmants.

Ils nous entraînent là où personne ne les attendait. C'est l'un des grands mérites de Lilo Baur que de leur permettre d'aller là où elle les emmène.

Je n'en finirais pas de citer leurs grands moments.

Une nouvelle fois, Anna Cervinka m'a bluffé. En secrétaire (blonde...) apparemment nunuche, très limitée, mais sachant parfaitement mener sa barque, celle qui décrocha la saison passée un Molière est formidable. Elle déclenche énormément de rires avec ses intonations à la « Non mais Allô quoi... »

Quant à Cécile Brune, c'est un véritable bonheur que de l'entendre en directrice exécutive très revêche et très collet monté proférer de sa voix reconnaissable entre toutes des chapelets de grossièretés et autres injures.

Mais tous sont irréprochables. Une leçon, vous disais-je un peu plus haut !

Et après la pluie, me direz-vous ?

La sécheresse sera-t-elle un mauvais souvenir, les relations seront elles apaisées ?

L'interdiction de fumer sera-t-elle maintenue ?

Sergi Belbel nous l'affirme : « On peut nous interdire de fumer, mais on ne pourra jamais nous interdire d'aimer. Ni d'être. »

Oui, cette soirée relevait du Bonheur !

Par la Comédie-Française, Au Vieux Colombier, jusqu'au 8 janvier 2018 https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/apres-la-pluie

(c) Photo Y.P. -

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 20, 2017 8:25 PM

|

Sur le site des Fictions de France Culture

Sur le projet de réaliser une intégrale de mises en ondes des pièces de Racine, avec France Culture.

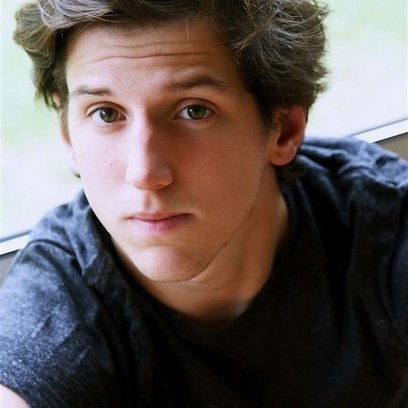

Eric Ruf administrateur général de la Comédie Française et directeur artistique de Bérénice

Ecouter l'entretien (12 mn) https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/entretien-eric-ruf-et-blandine-masson

Eric Ruf en septembre 2014, à la Comédie Française• Crédits : Olivier Lejeune - Maxppp

Entretien autour de Bérénice, sa mise en ondes, le jeux des comédiens pour la radio....! de la scène de La Comédie Française au studio 104 de Radio France

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2017 3:35 PM

|

Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire.

Une création France Culture et la Comédie-Française

Direction artistique : Eric Ruf

Réalisation : Blandine Masson et Christophe Hocké

Dramaturgie : Adrien Dupuis – Hepner

Conseillère littéraire Caroline Ouazana

Enregistrement en public de Bérénice de Racine avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française le mardi 31 octobre à 20h en public au Studio 104 de la Maison de la Radio

« Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire.

Cette action est très fameuse dans l'histoire, et je l'ai trouvée très propre pour le théâtre, par la violence des passions qu'elle y pouvait exciter. […]

Le dernier adieu que [Bérénice] dit à Titus, et l'effort qu'elle se fait pour s'en séparer, n'est pas le moins tragique de la pièce, et j'ose dire qu'il renouvelle assez bien dans le cœur des spectateurs l'émotion que le reste y avait pu exciter. Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie.»

Extrait de la préface de Racine.

Avec la troupe de la Comédie-Française

Claude Mathieu (Phénice )

Michel Favory (Paulin)

Eric Génovèse (Titus)

Alain Lenglet (Arsace)

Clotilde de Bayser (Bérénice )

Clément Hervieu-Léger (Antiochus )

Et

Adrien Dupuis-Hepner (Rutile, un académicien)

Claire Lefilliâtre : chant

Composition musicale originale

Nima Ben David : viole de gambe

Miguel Henri : Luth et Théorbe

Michèle Claude : percussions

Equipe de réalisation : Jean-Michel Bernot, Pierre Henry, Bastien Varigaud, Tahar Boukhlifa Assistant à la réalisationFélix Levacher

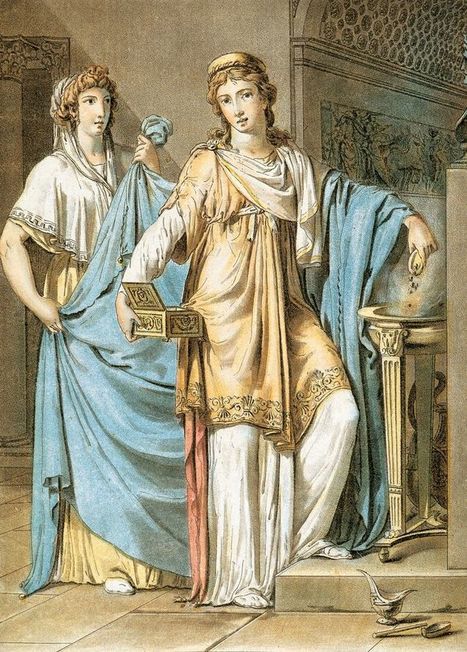

Légende photo : Gravure de Philippe Chery du costume de Bérénice, Bibliothèque des arts décoratifs• Crédits : DEA / G. DAGLI ORTI - Getty

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2017 7:37 AM

|

Par Hélène Chevrier dans Théâtral Magazine

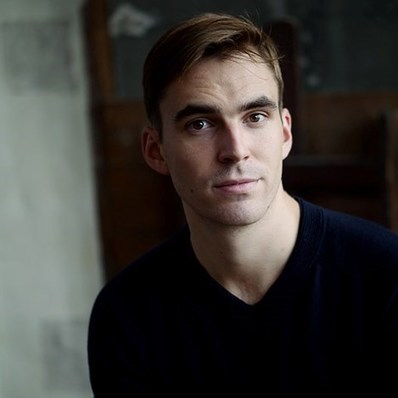

La troupe de la Comédie-Française accueillera donc début 2018 deux jeunes nouveaux acteurs : Yoann Gasiorowski, dont nous avons déjà parlé ici et Jean Chevalier. Ce dernier, fraîchement sorti du Conservatoire National d’Art Dramatique cette année, rejoindra la Maison de Molière en février. Il fera ses débuts salle Richelieu dans L’Éveil du printemps de Frank Wedekind mis en scène par Clément Hervieu-Léger du 14 avril au 8 juillet. Dans le cadre de sa formation il a déjà joué Ruy Blas de Victor Hugo sous la direction de Nada Strancar, Comme il vous plaira de Shakespeare sous la direction de Didier Sandre ou encore Shakespeare in the Woods avec Philippe Calvario. On l’a également vu au cinéma dans Nos femmes de Richard Berry en 2014, ou L’amant d’un jour de Philippe Garrel en 2017.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 16, 2017 5:37 PM

|

Par Odile Morain @Culturebox

La Comédie-Française ouvre une nouvelle saison avec la fameuse pièce "Les Fourberies de Scapin" de Molière mise en scène par Denis Podalydès. A l'affiche de la salle Richelieu, trois autres pièces sont également programmées. L'occasion pour France 2 de passer de l'autre côté du rideau rouge et de visiter les coulisses de l'institution, appelée "la ruche" en raison de son activité fourmillante.

Tout le monde se fait une idée de la Comédie-Française, même sans y être jamais allé. Sa "Troupe", emblème des scènes françaises, remonte au temps de Molière. Mais sait-on vraiment comment fonctionne ce théâtre mythique ? Une équipe de France 2 s'est glissée dans les coulisses.

Reportage : A. Guillemin / B. Poulain / J. Martin / S. Malin / S. Gravelaine - Voir la vidéo sur le site de Culturebox : http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-classique/de-scapin-a-feydeau-dans-les-coulisses-de-la-comedie-francaise-263911

Les coulisses de la Comédie française

335 ans totalement dédiés au théâtre

Depuis sa fondation en 1680, la Comédie-Française ne cesse de surprendre et de s’imposer comme une exceptionnelle, foisonnante "fabrique de spectacles". Dans "La maison de Molière", l'activité ne s'interrompt jamais complètement. Sans relâche de septembre à fin juillet, la Salle Richelieu propose une douzaine de spectacles, en alternance, issus des répertoires les plus variés. En ce moment à l'affiche, quatre pièces de styles et d’esthétiques différents : "L'hotel du libre-échange" de Feydeau mise en scène par Isabelle Nanty, "Les Damnés" d'après le texte de Visconti, "La Règle du jeu" adapté du film de Jean Renoir et "Les Fourberies de Scapin" mis en scène par Denis Podalydès. Benjamin Lavernhe campe un époustouflant Scapin. Pour tromper le trac, le jeune comédien a ses petits rituels personnels, sa plus grande peur est de perdre sa voix dès le premier acte.

De la salle Richelieu au théâtre du Vieux-Colombier en passant par le Studio-Théâtre, l'institution offre aux amateurs de théâtre huit cents représentations par an. En tout, ce sont 400 personnes - acteurs, machinistes, tapissiers, couturières - qui font bourdonner la ruche. Les costumes des fourberies de Scapin sont dessinés par Christian Lacroix. Le couturier est associé au travail des comédiens.

L'alternance : une règle de la maison

Fondée en 1680 sur ordre de Louis XIV, désireux de réunir les troupes rivales de la capitale afin d’améliorer la qualité des représentations, la Comédie-Française a accueilli des centaines de comédiens, les sociétaires. Parmi eux, Gilles David qui joue deux pièces différentes "L'hotel du libre-échange" mis en scène par Isabelle Nanty et "Les Fourberies de Scapin". Entre les deux pièces, le comédien fait le vide et pense uniquement à prendre du plaisir et à en donner aux 862 spectateurs installés dans la grande salle.

Jouer dans plusieurs pièces en même temps, c'est la particularité de la Comédie-Française. Un savoir-faire et une énergie qui font depuis plusieurs siècles la renommée de ce lieu mythique. Plusieurs comédiens sont distribués sur un même rôle et se relaient

Ce sont des athlètes des sentiments

La programmation suit aussi un régime d'alternance. Cinq œuvres différentes jouées chaque semaine par une troupe de 56 comédiens entourés des maquilleuses, habilleuses, accessoiristes. Avec une seule idée en tête : que la magie soit au rendez-vous. Le Répertoire de la Comédie-Française compte à ce jour près de 3000 pièces.

Légende photo : Gilles David (Argante) face à Benjamin Lavernhe (Scapin) © Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 4, 2017 5:32 PM

|

Les metteur·e·s en scène sont de plus en plus nombreux à revendiquer l'improvisation comme processus d'écriture théâtrale. Ces "écrivains de plateau" relativisent la suprématie du texte et préfèrent travailler sur la manière dont il fait écho. Jusqu'à la Comédie française.

Lire sur le site de France Culture (avec photos, liens audio et vidéo) : https://www.franceculture.fr/theatre/tchekhov-sans-les-mots-de-tchekhov-improviser-pour-mieux-creer?

Un Tchekhov aussi tragique que comique, au rythme enlevé et tourbillonnant : le spectacle Vania, d'après Oncle Vania, dans la mise en scène de Julie Deliquet, reprend ce mercredi 4 octobre sur la scène du Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 12 novembre. Avant le succès des représentations, le processus de création n'a pourtant pas manqué de décontenancé les acteurs de la Comédie Française. En effet, dans une institution où la tradition théâtrale du texte est très magistrale, l'invitation de Julie Deliquet est un geste audacieux de la part d'Eric Ruf, directeur du Français. Car la jeune metteure en scène s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle les "écrivains de plateau". Une tradition très différente de celle qui prévaut historiquement à la Comédie française.

à réécouter Julie Deliquet, Jade Herbulot et Clara Herdouin - Les nouvelles héroïnes de la mise en scène

L'expression "écrivain de plateau", utilisée à partir des années 1990, désigne les metteur·e·s en scène qui écrivent leurs spectacles à l'épreuve même du plateau et font de l'improvisation un levier d'écriture, un procédé d'écriture scénique. Parmi ces écrivains de plateau, on trouve notamment des artistes comme Ariane Mnouchkine, Joël Pommerat, Jan Fabre, le TG Stan ou encore Rodrigo Garcia et Roméo Castellucci.

"Aucune idée de ce que le spectacle sera"

Sur le plateau, sept comédiens de la Comédie Française se prêtent au jeu de la création collective : Laurent Stocker, Dominique Blanc, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern, Florence Viala et Anna Cervinka. Le geste d'écriture, dans ce processus de création, est partagé avec l'ensemble du groupe. Le spectacle est alors le fruit d'une recherche collective comme l'explique la metteure en scène avec ces mots adressés aux comédiens en début de répétitions :

"Le spectacle, je n’ai aucune idée de ce qu’il sera. Par contre, il sera en fonction de ce qu’on va trouver nous. S’il y avait eu une autre personne de différente parmi nous, ce spectacle aurait une autre facture."

Pour Julie Deliquet, qui a fondé le collectif In Vitro en 2009, travailler avec les acteurs de la Comédie Française, c'était aussi une manière de ré-interroger la notion de collectif avec un nouveau groupe. Le pari est ici singulier, il s'agit d'amener à l'écriture de plateau des comédiens qui ont une culture théâtrale toute autre :

Mon vrai challenge, c’était d’amener des gens dont ce n’était pas du tout leur culture et leur héritage théâtral à l’écriture de plateau. Ça a été ma préoccupation à chaque minute des répétitions. Et en ça, j’ai dû trouver une méthode nouvelle. C’était passionnant. C’était presque l’expérience du collectif, au sein d’un autre collectif, mais qui avait des codes tellement différents du mien.”

Comme le disait Georges Banu dans son ouvrage sur les répétitions au théâtre, le processus de répétition est une "élaboration progressive des idées" :

Parce qu'en mouvement, cette progression n'est nullement sécurisée, elle se nourrit de la présence de l'autre de même que du désir les pannes, les blocages, les bégaiements.

Improviser pour créer une mémoire collective

Aux grands discours de mise en scène, Julie Deliquet préfère que les comédiens prennent le pouvoir des répétitions. Elle leur a ainsi demandé d'arriver le premier jour avec un court-métrage, tourné par chacun d'entre eux. L'objectif est de partir d'eux en tant que comédien de la Comédie Française, et de petit à petit se métamorphoser en personnage de Tchekhov. Intéressée par cette porosité entre l'acteur et son rôle. Intéressée par cette porosité entre l'acteur et son personnage, il tient à ce que les personnages se nourrissent dans le processus de répétition de cette porosité entre eux, comédiens, et leurs personnages.

Lorsqu'elle leur demande ensuite de se départir du texte pour improviser et de ne pas se servir du textes pour improviser, les incompréhensions commencent. Que faire du texte, quel est son statut et son rôle, dans le processus de répétition, et a fortiori dans le spectacle ? L'incompréhension est palpable. Julie Deliquet trouve alors un entre-deux, et les mots de Tchekhov permettent ainsi de retrouver le dialogue en le troupe et la metteure en scène :

Et je suis arrivée, en réaction au malaise qui avait été présent en répétitions, avec l’idée de partir du texte : j’avais découpé le texte en un tas de “petits modules” comme je les ai appelés, et je proposais des situations d’improvisation où ils improvisaient avec les mots de Tchekhov. Les situations étaient improvisées, mais les mots qui sortaient n’était pas de l’écriture de plateau. C’était les mots de Tchekhov. Et du coup, les mots de Vania, et ce qui a fait l’équilibre du spectacle, est né de cette rencontre entre eux et moi. Je n’aurais pas fait ce spectacle avec mes acteurs, comme eux n’auraient pas fait un Tchekhov comme ça s’ils avaient eu un autre metteur en scène.

Les improvisations s'enchaînent et construisent peu à peu une mémoire collective sur l'ensemble des répétitions. La structure-même du spectacle devient ainsi la trace de la mémoire collectivement partagée et du trajet parcouru ensemble :

Il faudrait que la structure du spectacle soit qu’une mémoire collective de ce qu’on en a fait. Les priver d’une brochure, les priver de ce qu’on a d’habitude au théâtre où l’on suit une trace écrite sur un papier ou sur un livre. Je voulais que Tchekhov s’imprègne en nous. Il faut que Tchekhov rentre dans nos mémoire, même si c’est ses mots, ils seront de manière quotidienne passé par nous.

Si Julie Deliquet a privé les comédiens de leur texte, Ariane Mnouchkine avait choisi un procédé un peu différent, lors de la mise en scène de Tartuffe notamment en 1995. Elle demandait en effet aux comédiens de venir en répétitions sans connaître le texte, et d'aborder le texte, feuillets à la main, dans l'énergie du plateau et de l'improvisation qui se déroulait en scène. A force de répétitions du texte, le corps mémorisera autant les actions en scènes que le texte. L'enjeu était moins de rendre Molière mot-à-mot que de voir comment il pouvait résonner avec notre époque actuelle. Elle avait alors placé Tartuffe en Orient, en pointant la question de l'intégrisme religieux.

Disponibilité de l'acteur et philosophie de vie

En répétition comme en représentation, "c'est le plateau qui décide". La formule est courante chez les écrivains de plateau. Au fil des répétitions, les déplacements se fixent progressivement avec les habitudes de jeu, et non pas suite à la volonté du metteur en scène.

Pendant les représentations également, les comédiens conservent une part d'improvisation. Dans Vania, certaines scènes sont improvisées. C'est un état de disponibilité que les comédiens conservent ainsi tout au long de la représentation.

à lire aussi Ariane Mnouchkine :"Parfois, je me dis que l'art de l'acteur est aussi en danger que l'art du souffleur de verre"

Chez Ariane Mnouchkine, l'improvisation est un processus d'écriture autant qu'un art de l'acteur. Pour écrire Le Dernier Caravansérail (2004) ou encore Les Ephémères (2008), ce sont pas moins de dix mois de répétitions et sept cent improvisations qui ont été réalisées. Dès 1998, dans l'émission "A voix nue", Ariane Mnouchkine évoquait l'art de l'acteur :

Écouter

Écouter Ariane Mnouchkine "A voix nue" 3/5 le 03/06/1998 Ariane Mnouchkine "A voix nue" 3/5 le 03/06/1998

Pour Peter Brook, qui fonda en 1971 le Centre de Recherche International de Recherche Théâtral (CIRT), l'improvisation est un processus de création autant qu'un travail sur l'accueil de l'inconnu. Dès les années 1970, il se livra ainsi à de nombreux voyages, notamment en Afrique, allant à la rencontre de populations locales par l'intermédiaire de l'improvisation. Quand la langue ne permet aucune communication possible, comment se comprendre ? Un tapis pour désigner l'espace théâtral, un objet quotidien - une botte par exemple - et la situation était posée. Pour ce maître de l'improvisation qui se définit comme "un guide dans l'obscurité", l'improvisation est bien plus qu'un processus créatif. C'est une philosophie de vie.

Alisonne Sinard

Légende photo Vania, Julie Deliquet • Crédits : Simon Gosselin, collection Comédie-Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 28, 2017 3:34 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde

A 33 ans, il atteint le haut de l’affiche, premier Scapin à la Comédie-Française depuis vingt ans.

Difficile de l’attraper, ce Scapin-là. Il échappe. Comme échappe, un peu, Benjamin Lavernhe, derrière son allure impeccable de comédien classique, à la technique parfaite. Certains comédiens sont avant tout des personnalités singulières, d’autres semblent s’effacer derrière les rôles, pour mieux vivre leur part de folie dans le jeu.

Benjamin Lavernhe appartient visiblement à cette seconde catégorie, lui qui est l’acteur qui monte dans la troupe de la Maison de Molière. A 33 ans, le voilà en haut de l’affiche, premier Scapin à la Comédie-Française depuis vingt ans. Avant lui, il y a eu Philippe Torreton et Robert Hirsch dans le rôle, un des plus étourdissants du répertoire.

Avant cette consécration, le jeune pensionnaire, entré dans la troupe en 2012, s’était fait remarquer aussi bien en travesti de cabaret queer dans L’Interlope, la revue menée par son camarade Serge Bagdassarian, qu’en Narcisse d’un machiavélisme insondable dans Britannicus ou en ours mal léché et complètement déjanté chez Tchekhov. La palette est large, le dessin des rôles toujours précis et coloré, mais l’homme, derrière, reste discret.

Acteur ou journaliste ? Benjamin Lavernhe a longtemps hésité – un certain goût pour la diversité humaine, sans doute –, lui qui a mené en parallèle un master en communication et ses classes au Cours Florent. Mais c’est le théâtre qui l’a emporté, chez ce fils de bonne famille poitevine, qui a été scout et enfant de chœur.

Une forme de vertige

Un peu par hasard, à l’en croire : « Quand je jouais, j’étais galvanisé, mais quand je ne jouais pas, je n’étais pas malheureux. Du coup, je me posais des questions sur ma vocation, à voir nombre de mes camarades pour qui jouer semblait viscéral, existentiel. Au Cours Florent comme au Conservatoire, mes professeurs – Dominique Valadié, Yann-Joël Collin et Olivier Py, notamment – m’ont beaucoup encouragé. Je me suis dit : puisqu’il semblerait que je sois doué pour ce métier, allons-y. »

Pas viscéral, pas existentiel, le jeu, chez lui ? A voir. Denis Podalydès ne l’a pas choisi par hasard pour jouer Scapin, l’homme-acteur, l’homme-théâtre. Dans tous ses rôles, même les plus légers, il y a toujours un moment où Benjamin Lavernhe entraîne vers une forme de vertige. « Pourquoi on joue ?, se demande-t-il, rêveur. C’est quand même un acte étrange, qui a à voir avec le mystère de la vie. Et avec la liberté, une liberté tellement absolue qu’elle fait peur ».

Il lutte contre le côté « trop lisse, trop sage » que peuvent suggérer ses origines bourgeoises, son élégance naturelle de grand garçon mince et sa solidité technique. Il n’a pas envie d’être enfermé dans une identité d’acteur trop précise, de choisir entre le tragique et le comique, un style théâtral plutôt qu’un autre. « Pourquoi on joue ? Sans doute pour aller fouiller jusqu’aux recoins les plus secrets qu’on a en nous. »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 23, 2017 8:16 AM

|

Par Aurélien Ferenczi dans Télérama

Fripon rusé, pendard sans foi ni loi, valet libertaire… Qui est donc le Scapin de Molière ? Pour Denis Podalydès, qui le met en scène à la Comédie-Française, ce rôle est l’incarnation même du théâtre.

Des mises en scène du passé ne subsistent souvent que de médiocres photos en noir et blanc, comme celles que l’on voit dans les manuels scolaires. Elles tissent l’histoire d’un personnage. Que nous disent celles des Fourberies de Scapin, de Molière ? On rencontre d’abord un certain Maurice de Féraudy, un demi-siècle de Comédie-Française (de 1880 à sa mort, en 1932), qui prend la pose : les mains sur les hanches, il porte le costume blanc et vert (du moins, on l’imagine) hérité de Brighella, le valet querelleur de la commedia dell’arte. La postérité l’aurait oublié si de Funès, qui le vit jouer à l’adolescence, ne l’avait cité comme une inspiration, excitant la curiosité.

Puis Scapin s’anime davantage : en 1917, Jacques Copeau semble caracoler, menacé par un barbon — Louis Jouvet jouait alors Géronte, le vieillard que Scapin dupe et roue de coups. Copeau disait : « Ce n’est pas une comédie, c’est une pièce féroce, d’une férocité allègre. » Plus près de nous, Scapin s’incarne : Daniel Auteuil, au Festival d’Avignon 1990, court sur les toits de Naples, dirigé par Jean-Pierre Vincent, pour qui « la gageure est d’arriver à restituer l’anarchie de Scapin, homme désespérément seul ». Son Scapin « politique » préfigure le Figaro de Beaumarchais. Enfin, Philippe Torreton apporte son énergie, sa gouaille drolatique à son ultime rôle à la Comédie-Française, en 1997, qu’on peut apercevoir, en couleur, sur YouTube.

On en a négligé un dans la chronologie… Denis Podalydès, qui signe une nouvelle mise en scène de la pièce à la Comédie-Française, raconte qu’il fut « marqué par la photo de Robert Hirsch dans les Classiques Larousse, dans l’attitude d’un danseur contre le dos de Géronte que jouait — tout jeune — Michel Aumont. J’ai tant rêvé sur cette photo ! ». C’était à la fin des années 1950, toujours au Français, mise en scène de Jacques Charon. Mais Denis Podalydès a prévenu son jeune interprète d’aujourd’hui, Benjamin Lavernhe, 33 ans, qu’il y avait « autant de Scapin que d’acteurs ». Aucun canon à respecter, une vérité à trouver en soi pour incarner celui qui met son art de l’intrigue au service de deux jeunes gens malmenés par des pères désireux de les marier contre leur gré…

Molière “emprunte, il pastiche, il répète même des séquences déjà éprouvées dans son propre théâtre.” Denis Podalydès

Mai 1671, Molière a 49 ans ; il mourra moins de deux ans plus tard. Il doit occuper sa troupe, qui partage un soir sur deux avec celle des Comédiens-Italiens le Théâtre du Palais-Royal. La scène est partiellement encombrée par les machines en construction de Psyché, qui doit se reprendre en juillet. Il compose alors un spectacle aux décors facilement démontables. « Il revient à l’essence de son théâtre, explique Denis Podalydès, la farce, le canevas, la comédie héritée des auteurs latins Plaute et Térence, des acteurs du théâtre de foire comme Tabarin. Il emprunte, il pastiche, il répète même des séquences déjà éprouvées dans son propre théâtre. Ce pourrait donc être une pièce de raccroc, et Scapin un personnage daté, formel. Mais Molière est incapable de formalisme. »

Molière pille même l’authentique Cyrano de Bergerac. Dans Le Pédant joué (1645), celui-ci avait imaginé un personnage captif d’une galère turque, sur lequel on s’interrogeait sans cesse : « Que diable allait-il faire dans cette galère… ? » Plagiée par Molière à l’acte II, scène 7 des Fourberies, la réplique devient irrésistible et vite légendaire. D’où vient Scapin précisément ? Les valets de la comédie italienne ont des caractères proches sous des patronymes variables : il y eut donc un Scappino — dont le nom vient du verbe scappare, « s’échapper » — sous la plume du Beltrame, auteur et acteur piémontais qui avait plu à Louis XIII. Ce Scappino inspira d’abord à Molière le personnage de Mascarille, qu’il joua dans plusieurs de ses pièces, dont L’Etourdi, en 1653 : « Mascarille est un fourbe, et fourbe fourbissime », dit le vieillard Pandolphe, victime du valet rusé.

“Maître des intrigues, rusé, joyeux, amer, battu et battant, Scapin n’a d’ailleurs rien d’un domestique ordinaire.” Denis Podalydès

Vingt ans plus tard, Scapin est un autoportrait, selon Denis Podalydès. « Molière s’identifie au valet. Ce qu’il est héréditairement : le titre exact de la charge de “tapissier du roi” que son père avait achetée était “valet”. Poste important, mais serviteur quand même… Maître des intrigues, rusé, joyeux, amer, battu et battant, Scapin n’a d’ailleurs rien d’un domestique ordinaire : il est aussi mystérieux, n’explicite jamais ses raisons, ne relève d’aucune psychologie. » En jouant lui-même Scapin, malgré l’âge et la fatigue, Molière semble y mettre la colère de toutes les couleuvres qu’il a dû avaler, sa rage de vieillir, peut-être, mais aussi son admiration pour Tiberio Fiorilli (1608-1694), le patron des « Italiens », dont il ne rate, dit-on, aucune représentation. Le personnage doit beaucoup à cet inspirateur, jusqu’à sa biographie d’ancien truand, ayant goûté à la prison.

Scapin “dirige littéralement les autres personnages, fait répéter l’un, offre à un autre de faire l’acteur.” Georges Forestier, universitaire

« Molière se sentait probablement forçat de la Cour, prisonnier de la considération dont il jouissait auprès du roi, accablé de tâches et de pressions diverses. Fiorilli devait être pour lui comme le loup de la fable de La Fontaine Le Loup et le Chien : le loup n’envie le chien que jusqu’à ce qu’il voie la marque du collier le privant de sa liberté… » La colère est tout entière dans la célèbre scène du « sac » (acte III, scène 2) où Scapin, dont toutes les fourberies ont pourtant réussi, ne résiste pas au plaisir de se venger de Géronte, au risque d’aller trop loin. « On ne sait même plus de quoi il se venge, explique Benjamin Lavernhe : il ne sait pas s’arrêter, il y a quelque chose de sombre en lui… »

Le sac, justement : on connaît peut-être les vers de Boileau, dans L’Art poétique : « Dans ce sac ridicule où Scapin s’enveloppe, je ne reconnais plus l’auteur du Misanthrope. » Les Fourberies, pièce mineure ? Pas pour Georges Forestier, qui a dirigé la dernière édition des Œuvres complètes de Molière dans la Bibliothèque de la Pléiade : « Boileau veut se donner le magistère sur les lettres françaises, il donne des leçons, distribue des blâmes : le Molière classique, c’est celui du Misanthrope. Comment apprécierait-il celui qui joue en poussant des cris, en virevoltant ? » Culture savante contre culture populaire, déjà… Mais Scapin, pour l’universitaire, n’est pas qu’un irrésistible personnage de comédie, « il est l’incarnation même de l’acteur et du metteur en scène : il dirige littéralement les autres personnages, fait répéter l’un, offre à un autre de faire l’acteur, endosse lui-même plusieurs identités. A l’époque, Molière est le seul capable de mettre autant de théâtralité à l’intérieur d’une œuvre ». Sûr de lui, Scapin se dit lui-même « habile ouvrier de ressorts et d’intrigues » — ce qui est à peu près ce qu’on demande à un dramaturge… !

Benjamin Lavernhe resserre l’interprétation : « La pièce parle de la vocation d’acteur, de cette passion dévorante qui pousse Scapin à revenir aux affaires, remonter sur scène, alors même qu’il s’en est retiré. Comme un drogué qui replonge… » Curieusement, le jeune comédien dit le voir en « kamikaze », semblable à ces adeptes du wingsuit, qui se jettent dans le vide en combinaison ailée. L’adrénaline ou la mort… « En apprenant le texte, je regardais des vidéos de ces accros du danger. » Chaque soir, Scapin replonge dans l’arène, au risque de s’y perdre. Pour mieux nous faire peur et nous faire rire.

A voir

Les Fourberies de Scapin, Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1er, en alternance du 20 septembre 2017 au 11 février 2018. Tél. : 01 44 58 15 15. Diffusion en direct dans les salles de cinéma Pathé Live, le 26 octobre 2017 à 20h15.

Autre critique, de David Rofé-Sarfati dans Toutelaculture.com : http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/hilarantes-fourberies-de-scapin-de-moliere-a-la-comedie-francaise-dans-une-mise-en-scene-inspiree-de-denis-podalydes/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 19, 2017 4:05 AM

|

Au micro d'Europe 1, la comédienne revient sur ses cinquante années de carrière. Elle évoque sa passion et son métier de toujours : le théâtre.

INTERVIEW : Ecouter en ligne sur le site d'Europe1 : http://www.europe1.fr/culture/catherine-hiegel-le-theatre-est-un-des-derniers-espaces-de-liberte-3438710

Légende du théâtre rentrée à la Comédie-Française en 1969, Catherine Hiegel est de retour sur les planches dans La Nostalgie des blattes, au théâtre du Rond-Point, à Paris. Une pièce qui parle de la vieillesse et du temps qui passe. Un dernier thème cher à celle qui compte plus de 50 ans de carrière.

Poussée au théâtre par son père. Habituellement, les parents freinent les passions de leurs enfants, préférant qu'ils s'aventurent sur un tracé confortable. C'était tout l'inverse pour Catherine Hiegel, dont le père n'a eu de cesse de l'inciter à faire du théâtre. "Il a commencé à me faire travailler à sept ans", confie la comédienne dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Ensuite, il la poussera à arrêter le lycée pour se consacrer pleinement à cet art.

Les comédiens comme "messagers". Après 50 ans sur les planches, Catherine Hiegel explique que "le théâtre est un des derniers espaces de liberté qui existe dans le monde", précisant toutefois : "le théâtre ce n'est pas la vie, c'est autre chose, un travail". Un art qui sert à "rêver, ressentir, pleurer, rire et s'échapper", souligne l'artiste. Au milieu de cela, les comédiens interviennent comme des "messagers". "Les acteurs sont là pour faire passer quelque chose entre la pensée d'un auteur et un public."

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 5, 2017 6:01 PM

|

TOURNÉES

La Comédie-Française a toujours eu une tradition itinérante. Sa première tournée officielle remontant à 1869, elle s’ est produite depuis à travers toute la France et dans plus de 80 pays. Ces représentations hors les murs composent chaque saison entre 10 et 20% de sa programmation. Pour la saison 2016-2017, Comme une pierre qui... d’ après Greil Marcus a ainsi été donné dans 15 villes de France et de Suisse, Les Rustres de Goldoni dans 24 villes de France et d’ Europe et Lucrèce Borgia de Victor Hugo à Moscou et Montréal. Cette année, la Troupe est à nouveau sur les routes pour partager ses spectacles avec le plus grand nombre, francophones et non francophones, ces productions étant surtitrées dans la langue des pays d’ accueil.

« VANIA » D’APRÈS « ONCLE VANIA » D’ANTON TCHEKHOV

Mise en scène Julie Deliquet

ÎLE-DE-FRANCE DU 13 AU 28 SEPTEMBRE 2017

- Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis

du mercredi 13 au vendredi 15 septembre à 20h, samedi 16 septembre à 18h

- Théâtre des Sablons, Neuilly-sur-Seine

du mercredi 20 au vendredi 22 septembre à 20h30

- Théâtre-Sénart, Scène nationale - Lieusaint

mardi 26 septembre à 20h30, mercredi 27 et jeudi 28 septembre à 19h30

« 20 000 LIEUES SOUS LES MERS » D’APRÈS JULES VERNE

Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort

DU 12 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017

En 2015, Christian Hecq et Valérie Lesort relevaient le défi de créer un spectacle pour acteurs et marionnettes. Six comédiens de la Troupe allaient apprendre l’art de la manipulation pour donner vie à l’équipage du Nautilus et au monde qui l’entoure, celui des grands fonds. La poésie et l’univers fantastique de l’œuvre de Jules Verne se retrouvent dans ce tour du monde à travers les océans où les enfants, petits et grands, aiment à se replonger. Après deux séries de représentations à guichets fermés au Théâtre du Vieux-Colombier, le spectacle part en tournée.

FRANCE ET EUROPE SEPT > DÉC 2017

Avec Françoise Gillard (en alternance), Laurent Natrella, Christian Gonon, Christian Hecq, Nicolas Lormeau, Elliot Jenicot (en alternance), Noam Morgensztern (en alternance) et Thomas Guerry (en alternance).

Voix off : Cécile Brune.

Théâtre-Sénart, Scène nationale – Lieusaint

Mardi 12 septembre, 20h30

Mercredi 13 septembre, 19h30

Jeudi 14 septembre, 19h30

Vendredi 15 septembre, 20h30

Samedi 16 septembre, 18h

Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper

Du vendredi 22 au mardi 26 septembre à 20h

Relâche le dimanche 24 septembre

Maison de la culture d’Amiens

lundi 2 octobre, 20h30

mardi 3 octobre, 19h30 – rencontre avec le public

mercredi 4 octobre, 20h30

jeudi 5 octobre, 19h30

Scène nationale du sud-aquitain– Bayonne

Du mercredi 11 au vendredi 13 octobre à 20h30

Samedi 14 octobre à 15h & 20h30

Théâtre national de Marseille, La Criée

Jeudi 26 et vendredi 27 octobre à 20h

Samedi 28 octobre à 15h et 20h

Théâtre du Nord, CDN Lille

Mercredi 8 novembre à 20h

Jeudi 9 novembre à 19h – rencontre avec le public (représentation en audiodescription)

Vendredi 10 novembre à 20h

Samedi 11 novembre à 19h

Dimanche 12 novembre à 16h

CADO, Orléans

Les mardis 21 et 28 novembre 20h30

Le mercredi 22 novembre 19h

Le jeudi 23 novembre 19h

Le vendredi 24 novembre 20h30

Le samedi 18 novembre 20h30

Le samedi 25 novembre 16h00 et 20h30

Les dimanches 19 et 26 novembre 15h

Théâtre des Célestins, Lyon

Mardi 5 décembre, 20h

Mercredi 6 décembre, 15h & 20h

Jeudi 7 décembre, 20h

Vendredi 8 décembre, 20h

Samedi 9 décembre, 15h & 20h

Photo : Stéphane Varpenne dans Vania, mise en scène Julie Deliquet. (c) Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 20, 2017 8:31 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération (oct. 2016)

Julie Deliquet et les acteurs de la Comédie-Française donnent le sentiment de la vie même dans une relecture tonique de la pièce de Tchekhov.

C’est la gaîté qui l’emporte dans ce Vania, pièce désespérée s’il en est. La gaîté qui piège les personnages, qu’une tristesse soudaine submerge quand ils ne s’y attendent pas, lorsqu’ils baissent la garde au détour d’un moment d’euphorie. C’est la vie qui se déploie au présent, avec ses ratés et ses bousculades, et le sentiment amoureux qui poignarde celui qui l’éprouve, puisqu’on sait bien que chez Tchekhov l’amour n’est jamais aimé. Il y a l’illusion crescendo que les acteurs ne jouent pas, ils sont. Comment crée-t-on de la vie sur un plateau ? Comment s’y prend-on pour faire croire qu’un texte écrit ne l’est pas, que les mots sortent de la bouche au présent, comme on parle, et que la représentation ne se répétera pas, puisque c’est maintenant qu’on y assiste ? «Vous savez pourquoi on s’entend si bien ? Parce que je suis terne comme vous», dit à Vania Eléna, merveilleuse Florence Viala, pieds nus arqués sur un sol en ciment, qui sort de la douche en peignoir éponge et chapeau élégant, et ne cesse d’aimanter les hommes et de provoquer leur rivalité plus ou moins ingénument. Cette femme qui prétend avoir tout raté, mais qui ne peut s’empêcher d’être constamment séductrice et joueuse, on l’a forcément déjà rencontrée, on la connaît, et c’est l’un des grands plaisirs de cette mise en scène de Vania : elle nous présente des êtres proches, aux failles agrandies mais familières, alors que si souvent au théâtre les personnages restent enfermés en eux-mêmes, comme mis sous cloche.

Bulle de souffrance

Dès lors, ce pourrait être trivial, et d’ailleurs, l’équilibre est fragile. On craint au départ que, fildeféristes de génie, en s’exprimant avec les tics de langage d’aujourd’hui, les acteurs basculent. Et qu’ils frôlent le naturalisme, du moins langagier, à force de «pas de souci» et autres tics. Ça ne se produit pas. Car ce que multiplie Julie Deliquet (lire ci-contre), ce sont des effets de réel, et non son imitation. Il suffit de regarder les acteurs : leur posture, leur tension extrême, leur manière d’être à la fois aux aguets et de rester dans leur bulle de souffrance, comme la jeune Sonia en salopette (Anna Cervinka) lorsqu’elle comprend qu’elle n’est pas aimée d’Astrov, le médecin (Stéphane Varupenne). Ou encore Dominique Blanc en Maria, féministe soumise au professeur Sérébriakov, la curiosité toujours en éveil, une brochure à la main, une question au bord des lèvres, une petite vodka et de la tenue, la politesse et le cœur en miettes des femmes qui n’ont plus que la culture pour les égayer. Entre Maria, sa petite-fille Sonia, son frère Vania, et même le professeur, une femme morte en partage : leur fille, leur mère, leur sœur, leur épouse. Ce que produit la mise en scène de Julie Deliquet est de rendre visibles les micro-histoires non explicites et parfois muettes qui soudent les personnages entre eux. Vania, par exemple, fantastique Laurent Stocker, qui se sent si vieux, désespéré et oisif à 45 ans, alors même que son beau-frère, le vieux et pontifiant Sérébriakov (Hervé Pierre, idéal), homme de sciences, tonitrue et hurle sa joie de vivre, comme un soixante-huitard à la retraite qui n’en revient toujours pas de sa chance d’avoir eu 18 ans pile l’année qu’il fallait.

Sur scène, les acteurs ne cessent jamais de jouer. Normal ? Ce n’est pas toujours le cas : la plupart du temps sur un plateau, les personnages secondaires s’effacent et ne sont que des faire-valoir. De même, la lumière paraît constamment les éclairer tous en même temps et individuellement, si bien que plus que jamais, l’œil choisit sa focale - grand angle ou plan serré sur un acteur - et passe de l’un à l’autre. Dans cette lecture de Vania, Julie Deliquet rend chorales des scènes qui d’habitude sont plutôt jouées à deux.

Soir pluvieux

Le dispositif est bifrontal, comme on dit, ce qui implique que les spectateurs placés face à face sont forcément plus proches du plateau que d’ordinaire. Il faut donc traverser la scène pour se rendre sur les gradins, face à la grande table, unique décor, les autres spectateurs étant placés dans la jauge sur des fauteuils. On a testé les deux configurations, et il est préférable d’être sur les gradins, on voit mieux les détails, et notamment Vampyr, de Dreyer, que Sérébriakov choisit gaiement d’imposer à sa famille lors d’une séance de rétroprojection, ainsi que sa science sur le film, on prend. Dreyer est absent de Tchekhov ? Aucune importance, le ciné-club se substituant au jeu de cartes, dans la panoplie des activités un soir pluvieux à la campagne. De plus, cet ajout, qui n’est pas un caprice, permet une rareté : celle de voir les acteurs du Français improviser, les répliques variant d’un soir à l’autre. Maria (Dominique Blanc) qui ne perd jamais une occasion d’apprendre et d’aiguiser son féminisme : «Intéressant ! On peut donc parler ici de la première femme vampire ?»

Il est 20 h 30 quand le spectacle commence sur la scène où une horloge donne l’heure, comme sur notre montre. Il est 22 h 15 quand il se clôt dans la fiction, comme dans la vie. Entre-temps, un week-end s’est écoulé, une soirée, une saison. On a bu du café grâce à une cafetière électrique et non du thé dans un samovar, et beaucoup d’alcool. Il y a eu des bris de glace, les spectateurs retraversent le plateau, certains notent que ce sont de vraies roses (ils hésitent à en emporter), du vrai café, ils regardent dans les tasses et s’assoiraient presque à table pour une dernière «petite vodka». Ils ont raison. Rien n’est toc dans ce Vania.

Anne Diatkine

Vania (d’après Oncle Vania) de Tchekhov, m.s. Julie Deliquet, traduction de Tonia Galievsky et Bruno Sermonne. Repris au TGP Saint-Denis à partir du 13 septembre

Photo: Laurent Stocker (Vania), Anna Cervinka (Sonia) et Dominique Blanc (Maria). Photo Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 14, 2017 12:10 PM

|

Publié dans Sceneweb. Source : dossier de presse

On y retrouve la mythologie qui traverse son œuvre et entoure sa vie : sa fascination pour les criminels, la masculinité, l’ accomplissement de soi, la fatalité, le désir… L’action est resserrée autour de trois jeunes détenus. Le premier, nommé Yeux verts, figure charismatique, est un « vrai » assassin vénéré par deux délinquants, Maurice, gueule d’ ange à la beauté troublante, et Lefranc, le seul à ne pas être analphabète, qui a le privilège de lire et rédiger la correspondance entre le caïd et sa femme – l’absente, objet du fantasme commun.

Il fallait un amoureux et un praticien accompli de l’œuvre de Genet pour mettre en scène ce huis clos dense et poétique. Cédric Gourmelon a déjà monté Splendid’s, Le Funambule et Le Condamné à mort, poème mis en musique par Étienne Daho. Haute surveillance est un de ses textes fétiches qu’ il crée aujourd’hui pour la troisième fois. Il conduit les acteurs de la Troupe dans les revers de cette écriture qui réclame un engagement physique intense. Ensemble, ils apprivoisent le style unique de l’ auteur qui donne la parole, et une forme de noblesse, à de mauvais garçons comme lui mis au ban de la société. Là est l’ immense talent du théâtre de Genet : « c’est la politesse à l’ égard de la matière, il consiste à donner un chant à ce qui était muet ».

Haute Surveillance de Jean Genet

Mise en scène : Cédric Gourmelon

Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy

Costumes : Cidalia Da Costa

Lumières : Arnaud Lavisse

Assistanat à la mise en scène : Morgann Cantin-Kermarrec

Avec Pierre Louis-Calixte, Jérémy Lopez, Sébastien Pouderoux, Christophe Montenez

Studio de la Comédie-Française

16 sept 2017 29 oct 2017

18h30

Du mercredi au dimanche

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2017 1:35 PM

|

Ecoutez l'émission d'Eva Bester sur France Inter (45 mn) https://www.franceinter.fr/emissions/remede-a-la-melancolie/remede-a-la-melancolie-18-juin-2017

"La valse" de Camille Claudel, Anaïs Nin ou encore chanter à plusieurs voix...Voici quelques-uns des remèdes de notre invitée, à écouter sans plus attendre !

La comédienne Elsa Lepoivre est l'invitée de Remède à la mélancolie ! Sociétaire de la Comédie française depuis 2007, elle vient d'être couronnée du Molière de la meilleure Comédienne dans un spectacle de Théâtre Public pour son rôle de Sophie Von Essenbeck dans la pièce Les Damnés, mise en scène par Ivo Van Hove. Actrice lumineuse, elle travaille ses "zones d'ombre" et dit être constituée "d'une foule de personnages qui [la] protègent du monde réel". Rencontre avec cette actrice qui s'est démultipliée cette année en jouant à la fois dans Lucrèce Borgia,Les Damnés, La Règle du jeu, Le Cerf et le Chien....

Les remèdes d'Elsa Lepoivre

Tombe les filles et tais-toi, d'Herbert Ross

Répéter une chanson à plusieurs voix pour un spectacle

“Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on n’ose pas, c’est parce qu’on n’ose pas que tout devient difficile”, Sénèque

Me poser dans un lieu et regarder les gens passer

Regarder des animaux quand ils sont petits

Faire des cadeaux à ses proches, respirer à pleins poumons le bon air sur une plage déserte, entendre parler italien, penser à l’innocence et à la fraîcheur juvénile de Giulietta Masina dans Les Nuits de Cabiria de Fellini, le lac de Bolsena, une grande marche en ville ou à la campagne

Le feu, d'Anaïs Nin

The man who sold the world, de David Bowie

Quizas, quizas, quizas, de Nat King Cole

La Valse, de Camille Claudel

La Laitière, de Vermeer

Regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide

Aller voir un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale par exemple, et relativiser ses propres problèmes

La gourmandise d'Eva Bester

Misery, de Stephen King (1987)

La programmation musicale

Y a d'la rumba dans l'air, Philippe Katerine

I'm coming home, Lee Fields/The Expressions

The Man who sold the world, de David Bowie

Photo Elsa Lepoivre © Stéphane Lavoué, coll. Comédie-Française

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 30, 2017 5:07 AM

|

Par Eric le Mitouard dans Le ¨Parisien | 30 novembre 2017 Trois cabinets d’architectes travaillent aujourd’hui sur le projet de rassemblement des institutions du théâtre public dans le XVIIe. Une aubaine pour le quartier des Batignolles.

Brigitte Kuster, ancien maire LR du XVIIe arrondissement et aujourd’hui députée, a toujours cru en un projet théâtral sur le site des ateliers Berthier. « J’insiste depuis des années pour faire de ces bâtiments porte de Clichy (XVIIe) un haut lieu culturel, estimant notamment qu’il était dommage d’occuper ces ateliers pour faire les décors de l’Opéra ».

Le principe d’une Cité du théâtre avait été présenté par François Hollande en octobre 2016, à quelques mois de la fin de son mandat. « Cela avait été lancé de façon maladroite, même la Ville de Paris n’avait pas été prévenue de cette visite présidentielle », se souvient la députée.

La future entrée

L’idée rassemble les intérêts de quatre grandes institutions culturelles nationales sur ce site de 20 000 me plantés sur le boulevard Berthier, entre la future cité judiciaire et le nouveau quartier des Batignolles. L’opéra acceptant de libérer les lieux actuellement occupés en partie par les ateliers de décors, peut imaginer les voir réintégrer l’opéra Bastille. De nouveaux horizons s’ouvrent alors largement dans ces bâtiments de meulière. L’Odéon bénéficierait d’une salle totalement modernisée, la Comédie-Française y trouverait sa salle modulable tant rêvée et le conservatoire supérieur d’art dramatique, des locaux adaptés aux nouvelles exigences pédagogiques.

Aujourd’hui rapporteur du budget de la culture, Brigitte Kuster vient de redonner un coup de projecteur à l’opération en présentant le choix budgétaire de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, d’inscrire 7 M€ au budget 2018. Le ministère confirme en même temps que le concours d’architectes a été lancé en février dernier. Si 80 groupes architectes de l’Europe entière (avec architecte, acousticien et paysagiste) ont tenté de participer, 10 ont été sélectionnés dans un premier temps. Et actuellement, plus que trois agences planchent pendant six mois pour peaufiner l’ensemble des besoins des trois institutions. Le choix du lauréat est prévu en mai prochain pour le lancement des travaux de septembre 2019 à décembre 2022 avec un budget total de 145 M€ (dont 59 pour l’opéra Bastille).

Même à l’Elysée, l’affaire est suivie avec attention. Emmanuel Macron, alors à Bercy, avait reçu trois fois Eric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française. Aujourd’hui, il a repris très officiellement le flambeau en recevant en septembre les quatre directeurs concernés. « L’ensemble des deux projets Berthier et Bastille s’annonce comme l’un des investissements les plus ambitieux de la législature… » annonce Brigitte Kuster, dans son rapport à la commission des affaires culturelles. Un bel avenir pour le quartier des Batignolles.

Les projets concernés

- L’opéra Bastille va quitter Berthier (bâtiment A). En contrepartie, les ateliers des décors seraient rapatriés à Bastille où 50 000 m2 sont toujours en friche. En plus, à Bastille, une seconde salle de 800 places sera créée pour y accueillir danse et musique.

- L’Odéon (bâtiment B) conservera sa salle de 800 places totalement rénovée. De vraies loges seront créées. Deux salles de répétition seront aussi aménagées (D), dont une de 250 places pourra accueillir du public.

- La Comédie-Française, tout en conservant sa salle Richelieu historique, aura enfin une salle modulable de 650 places (C) ainsi qu’une seconde de 250 places (E). Le programme remplacera le théâtre du Vieux-Colombier (VIe) et le Studio Théâtre (Ier).

- Le Conservatoire s’installera dans le bâtiment central (A). Quatre salles de répétition sont prévues (deux de 200 places et deux de 100), qui pourront accueillir du public.

- Des espaces communs permettront de rassembler les bibliothèques de la Comédie-Française, de l’Odéon et du Conservatoire. Il y aura aussi une cantine et un restaurant unique pour le public qui entrera par l’ancien pavillon du gardien (F).

-------------------------------------------------------------------------------

« Il fallait une belle affiche pour convaincre »

Eric Ruf, à l'initiative du projet de la Cité du Théâtre

Eric Ruf, 48 ans, acteur, metteur en scène et scénographe, est administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014. Il est à l’initiative du projet.

7 millions ont été débloqués dans le plan de financement de l’Etat. Le projet est donc bien lancé ?

Il est très officiellement lancé. Le président Hollande, sur la fin de son mandat, nous avait fait la grâce d’annoncer le projet. C’était une étape symbolique importante, même si les promesses de fin de mandat sont toujours à relativiser. Et Emmanuel Macron a repris le flambeau en recevant les quatre directeurs impliqués, à l’Elysée, en septembre. Aujourd’hui, sur le plan financier et architectural, nous entrons dans le très concret.

D’où vous est venue l’idée ?

J’ai eu cette idée d’implantation de la Comédie-Française aux ateliers Berthier alors que j’inaugurais les lieux pour l’Odéon avec le Phèdre de Chéreau en 2003. Il y avait encore des grues et des terrains en friche tout autour. En jouant ici pendant trois mois, j’ai pu en éprouver la logique artistique et interroger les gens qui sont venus jusque-là. Une salle historique à l’italienne (Richelieu) est faite pour impressionner, la salle modulable est faite pour partager.

Vous aviez eu l’oreille de Hollande et maintenant, vous avez les finances de Macron.

Ce qui a rendu l’affiche assez belle pour convaincre, c’est que l’on a réussi à mutualiser des demandes. Berthier sera le lieu idéal pour que chaque établissement. Le Conservatoire, l’Odéon et la Comédie-Française trouvent ici la réponse technique qui leur manque depuis des années. Du coup, nous avons réussi à rendre les politiques attentifs à ce grand projet.

Géographiquement, les Batignolles, c’est une belle adresse ?

Le lieu est insensé. Les Maréchaux est une barrière symbolique entre un public conquis et un public à conquérir. Nous qui sommes historiquement au centre de Paris, nous serions déportés dans l’un des centres du Grand Paris. Peut-être même qu’un jour, la Cité du Théâtre sera le site principal de la Comédie-Française. A nous, maintenant, de faire sonner ce changement comme une très belle opportunité pour le public.

Légende photo : La grande opération de création d'une Cité du théâtre est possible avec le déménagements des actuels ateliers de décors de l'Opéra. Ateliers-Berthier - Photo : F.Sejourne

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 20, 2017 1:23 PM

|

Par Fabienne Darge / dans Le Monde

A la Comédie-Française comme au cinéma, la jeune actrice éblouit par l’intensité et la grâce qu’elle met dans chacun de ses rôles.

La lumière baigne la petite pièce, dont les fenêtres donnent directement sur les colonnes de Buren, au Palais-Royal, à Paris. C’est un hasard heureux que cette clarté inattendue un jour de novembre : elle s’accorde à merveille à celle d’Adeline d’Hermy. La jeune comédienne est dans la lumière, dans tous les sens du terme. Elle n’a cessé, ces dernières années, de marquer ses rôles à la Comédie-Française du sceau d’un tempérament d’actrice exceptionnel, que ce soit dans La Double Inconstance ou dans Le Petit-Maître corrigé, de Marivaux, dans La Mer, d’Edward Bond, ou dans Les Fourberies de Scapin et Les Damnés, deux spectacles à l’affiche de la Maison de Molière cette saison.

En cet automne, Adeline d’Hermy est aussi la vedette de Maryline, le film de Guillaume Gallienne, son comparse dans la troupe du Français, film qu’elle illumine littéralement. A 30 ans, elle passe des feux de la rampe aux projecteurs un peu crus de la célébrité cinématographique sans perdre sa grâce tranquille, enracinée dans une modestie foncière.

Lire la critique : Dans « Maryline », de Guillaume Gallienne, rien ne tient debout : http://abonnes.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/11/15/maryline-ou-le-recit-d-un-reve-artistique_5215045_4497271.html

Maryline, c’est elle, et ce n’est pas elle. « Bien sûr, le chemin de cette jeune femme humble, venue d’un milieu modeste et de sa campagne pour essayer de devenir actrice à Paris, peut évoquer le mien, mais l’histoire de Maryline n’est pas du tout la mienne, précise en souriant la jeune femme. Guillaume Gallienne s’est inspiré, pour l’écrire, d’une femme qu’il a connue il y a quinze ans, et dont il ne souhaite pas dévoiler l’identité. Son parcours me touche énormément : c’est celui d’une femme qui débarque dans un monde qu’elle ne connaît pas, dont elle n’a pas les codes. Et face à cela, elle n’a pas les mots, par d’armes pour se défendre. Ce genre de vie est si rarement relayé par la société et les médias… »

Lire la rencontre : « Maryline » ou le récit d’un rêve artistique : http://abonnes.lemonde.fr/cinema/article/2017/11/15/quand-maryline-s-emmele_5214987_3476.html ;

Adeline d’Hermy, elle, vient de Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais, un petit coin du bassin minier, près d’Hénin-Beaumont. Sa mère dirige une garderie pour enfants, son père est gérant d’une HLM, peintre à ses heures. Pas un seul plateau de théâtre à l’horizon. « Je n’ai jamais vu la moindre pièce durant mon enfance et mon adolescence. » Mais la petite fille est passionnée par la danse, qu’elle commence à 5 ans, avant d’être envoyée au conservatoire de Lille, à l’âge de 15 ans.

ADELINE D’HERMY, ACTRICE : « C’EST PLUS FACILE POUR MOI DE PARLER AVEC LES MOTS DES AUTRES QU’AVEC LES MIENS »

Ce sont ses professeurs du conservatoire qui la dirigent vers le théâtre, parce qu’ils la trouvent particulièrement expressive. A 18 ans, Adeline d’Hermy débarque à Paris, s’inscrit au Cours Florent, bosse comme serveuse pour assurer son existence et passe le concours du Conservatoire national d’art dramatique du premier coup.

Alors oui, le parcours de Maryline lui renvoie « beaucoup d’échos ». « Notamment sur cette question de la place, de réussir à trouver sa place. J’ai eu beaucoup de problèmes, et j’ai encore du travail à faire là-dessus, de confiance en soi. Quand on n’est pas issu de ce milieu, c’est difficile de se dire qu’on y est légitime. C’est aussi pour cela que ce métier m’apporte quelque chose d’énorme : c’est plus facile pour moi de parler avec les mots des autres qu’avec les miens, d’avoir ces mots-là pour jouer tous ces sentiments, toutes ces sensations que je peux ressentir. »

Un crépitement de jeu et de vie

Au conservatoire, où elle était dans la même promotion que Gaël Kamilindi et Benjamin Lavernhe, qui sont ses camarades dans la troupe du Français, elle a Dominique Valadié comme professeure, avec qui elle restera pendant ses trois années d’école. Un jour, il faudra faire le bilan du rôle que cette grande actrice joue comme pédagogue dans le théâtre français, où elle a formé nombre des jeunes acteurs les plus brillants d’aujourd’hui. Sans doute a-t-elle saisi, en voyant débarquer cette jeune femme timide, qui avait encore « un accent du Nord à couper au couteau », ce qu’il y avait de si fondamental dans son désir d’actrice, dans ce besoin, justement, de s’exprimer sans en avoir les mots.

Puis Adeline d’Hermy est entrée à la Comédie-Française, en 2010, après quelques vers d’Andromaque récités devant Muriel Mayette-Holtz. Elle y a joué d’abord de petits rôles, dans Bérénice, La Pluie d’été, Peer Gynt ou La Trilogie de la villégiature montée par Alain Françon. Le metteur en scène, qui est le compagnon de Dominique Valadié à la ville, et aussi un formidable débusqueur et directeur d’acteurs, lui offre son premier rôle important. Sur la scène du Théâtre de la Colline, elle est une inoubliable Hilde dans Solness le constructeur, d’Ibsen : un véritable feu follet, un crépitement de jeu et de vie. Depuis, son talent n’a cessé de s’affiner et de s’affirmer, de rôle en rôle, aussi divers, voire opposés, que ceux qu’elle joue cette saison dans la Maison de Molière. Rien de commun, en effet, entre celui, tragique et aristocratique, d’Elisabeth Thallman (que jouait Charlotte Rampling dans le film de Visconti) dans Les Damnés, mis en scène par Ivo van Hove, et celui, extravagant et comique, de Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin, vues par Denis Podalydès.

« Ne pas se jouer soi »

Rien de commun, sinon qu’Adeline d’Hermy y met chaque fois une intensité folle, un engagement total qui contraste avec la grâce légère et joyeuse dont elle fait montre dans la « vraie » vie. « C’est pour cela que je fais ce métier : pour pouvoir changer complètement d’univers, d’auteur, de personnage. Passer du coq à l’âne, se déguiser, ne pas se jouer soi, être surpris par ce qu’on est capable de trouver en soi : c’est magique. »

D’un registre à l’autre, d’un jeu à l’autre, du théâtre au cinéma, elle semble capable de tout faire, avec la même « gourmandise ». « Sur les planches ou devant la caméra, le travail préalable est le même : l’essence même de l’acteur, c’est toujours d’essayer de ressentir ce que la personne a vécu et de le revivre dans sa propre expérience. Ce qui change quand on passe du théâtre au cinéma, c’est qu’il faut réduire le jeu, travailler sur du minuscule. Le défi, il était là, pour moi, dans Maryline : sur scène, j’ai tellement l’habitude de hurler, de rire, d’en faire des caisses ! Et puis je m’exprime beaucoup avec mon corps, comme j’ai fait de la danse. Pour Maryline, il fallait montrer sans les mots, sans montrer qu’on montre… C’était une autre forme d’expression, du travail à la loupe que j’ai énormément aimé. »

« Vous avez déjà fait l’actrice, mademoiselle ? », lui demande, au début de Maryline, le personnage de metteur en scène dévorateur, joué par Lars Eidinger. Adeline d’Hermy ne fait pas l’actrice. Elle l’est.

Maryline, de Guillaume Gallienne en salle depuis le 15 novembre.

Les Damnés, par Ivo van Hove, et Les Fourberies de Scapin, par Denis Podalydès à la Comédie-Française jusqu’au 10 décembre et jusqu’au 11 février 2018.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2017 11:44 AM

|

Par Marion Thébaud dans le Figaro

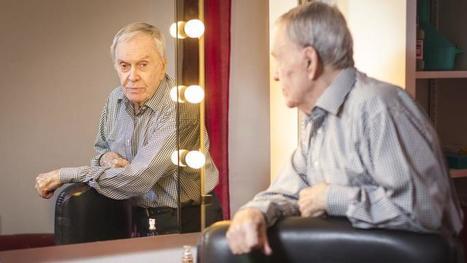

Il aura consacré toute sa vie au théâtre et avait triomphé dans Avant de s'envoler, pièce de Florian Zeller, tutoyant sur les planches la vieillesse, la maladie et la mort. Il est décédé à 92 ans.

Ce fut le dernier grand acteur baroque de la Comédie-Française. Le nom de Robert Hirsch est indissociablement lié à la maison de Molière dont il fut l'enfant chéri. Mais avant de régner sur le plateau de la salle Richelieu, Robert Hirsch, né le 26 juillet 1925 à L'Isle-Adam, avait fait des études chaotiques, plus assidu aux séances du cinéma Apollo - que tenait son père - qu'aux cours. Il passe par l'Opéra de Paris, engagé comme quadrille, rentre au Conservatoire national d'art dramatique. Quand il en sort, en 1948, il est directement pris à la Comédie-Française.

» LIRE AUSSI - Robert Hirsch tout-en-un : http://www.lefigaro.fr/theatre/2016/10/23/03003-20161023ARTFIG00073-robert-hirsch-tout-en-un.php

Le comédien est de la race des phénomènes. Et il met son talent au service d'un répertoire gigantesque, de Scapin à Richard III, du Bouzin de Feydeau au Néron de Britannicus. L'homme se montre à l'aise dans la clownerie comme dans le tragique. Sa formation de danseur sert son jeu. C'est dans sa façon d'aller trop loin tout en étant humain, comme Charlot, qu'il a marqué son temps. C'est l'époque, où sous la direction de Jacques Charon, il fait la pluie et le beau temps à la Comédie-Française.

«Moi qui avais été engagé comme quadrille à l'Opéra, j'ai pu, grâce à Béjart, renouer avec la danse. Certains rêves se réalisent sur le tard et sont d'autant plus beaux»

Cet acteur de premier plan frappe l'imagination de Jean Vilar. Il va l'inviter au TNP (théâtre national populaire) pour jouer La Résistible Ascension d'Arturo Ui de Brecht en 1969. S'il est fatigué du rythme de la Comédie-Française, il restera encore quelques années, jouant George Dandin, Becket d'Anouilh, Le Bourgeois gentilhomme. Il quitte l'institution en 1973. Après vingt-cinq ans passés dans cette maison qu'il a marquée et qui l'a également influencé, il reprend sa liberté.

» LIRE AUSSI - Robert Hirsch, la mémoire vive : http://www.lefigaro.fr/theatre/2013/10/31/03003-20131031ARTFIG00322-robert-hirsch-la-memoire-vive.php

À l'extérieur de la Maison, les performances sont moins probantes. Nommé sociétaire honoraire, il est invité à interpréter Le Molière imaginaire, sous la direction de Maurice Béjart en 1976. «Mon plus beau souvenir de théâtre, confiait-il au Figaro. Moi qui avais été engagé comme quadrille à l'Opéra, j'ai pu, grâce à Béjart, renouer avec la danse. Certains rêves se réalisent sur le tard et sont d'autant plus beaux.» Dans son amour de la danse, il a puisé son art de jouer. Il trouve d'instinct le trait, et de tout son corps il le prolonge.

Secoué par une première alerte en 1993 sur la scène d'Edouard-VII dans Une folie de Guitry, il retrouve la forme et la joie de jouer avec En attendant Godot de Beckett qu'il interprète aux côtés de Pierre Arditi, Marcel Maréchal et Jean-Michel Dupuis. En 2012, il crée Le Père de Florian Zeller, qu'il jouera trois années durant sous la direction de Ladislas Chollat. Et c'est encore sur la scène du théâtre de L'Œuvre dans la nouvelle création de l'auteur Florian Zeller, Avant de s'envoler.

La profession l'admirait et il reçut des mains de Renaud Donnedieu de Vabres les insignes de commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres en 2006 devant un parterre de stars. Belmondo, Delon, Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Jean Piat, ils étaient tous là saluant le roi des Arlequins.

Les grandes dates de Robert Hirsch

26 juillet 1925 - Naissance à l'Isle-Adam (Val-d'Oise)

1945 - Engagé comme quadrille à l'Opéra de Paris

1948 - Premier prix du Conservatoire d'art dramatique et entrée à la Comédie-Française

1952 - Sociétaire à la Comédie-Française

1972 - Prix du Syndicat de la critique: meilleur comédien pour Richard III

1973 - Départ de la Comédie-Française

1990 - César pour son rôle dans Hiver 54, film de Denis Amar

1992 - Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière

2016 - Création d'Avant de s'envoler, de Florian Zeller

16 novembre 2017 - Décès à Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 19, 2017 6:28 PM

|

Par Hélène Chevrier dans Théâtral-magazine

Un nouveau pensionnaire à la Comédie-Française - (20/10/17)

Il s’appelle Yoann Gasiorowski, est issu de la troupe des comédiens permanents du Théâtre Dijon-Bourgogne que dirige Benoît Lambert et a déjà joué sous la direction de prestigieux metteurs en scène tels que Alain Françon, Benoît Lambert, Cyril Teste, ou Arnaud Meunier.

Âgé de 29 ans, il est né en 1988 à Poitiers. Il a commencé son cursus au théâtre par un bac littéraire option théâtre puis a intégré le Cycle d’Enseignement Professionnel Initial de Théâtre (CEPIT) du Conservatoire de Poitiers avant d’intégrer l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en 2011.

Il vient d’être choisi pour intégrer la troupe de la Comédie-Française comme pensionnaire à partir du 2 janvier prochain.

Il interprètera son premier rôle dans le Faust de Goethe, mis en scène par Raphaël Navarro et Valentine Losseau, au Théâtre du Vieux-Colombier du 21 mars au 6 mai.

Hélène Chevrier

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 8, 2017 10:38 AM

|

Pat Jacques Nerson dans L'Obs

Son éblouissante prestation dans "les Fourberies de Scapin" fait crouler la Maison de Molière sous les rires et les bravos.

A 33 ans, il joue le fourbe Scapin sur la scène de la Comédie-Française, dans une mise en scène de Denis Podalydès, et se taille un joli succès au cinéma dans "le Sens de la fête", la dernière comédie d'Olivier Nakache et Eric Tolédano. Dix choses à savoir sur Benjamin Lavernhe, nouveau comédien prodige.

1 Scapin

"Le Figaro" dit qu'il fait des étincelles, "le Monde" s'extasie sur son allure : pensionnaire de la Maison de Molière depuis cinq ans, Benjamin Lavernhe a franchi un cap avec le Scapin mis en scène par Denis Podalydès.

"Je crois beaucoup à la rencontre d'un rôle et d'un acteur. Celui-ci est un tel cadeau ! C'est comme de jouer avec de bons partenaires. C'est pour ça que j'aime cette maison."

2 Cinéma

Un bonheur n'arrivant jamais seul, il se taille aussi un joli succès dans "le Sens de la fête", le nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Si le cinéma le réclame, ne risque-t-il pas de lâcher la Comédie-Française ? Il dit n'avoir aucune envie d'en partir. "C'est la première fois qu'on me confie un aussi grand rôle en création, ce serait dommage de s'en aller."

3 Sociétariat

Que fera-t-il s'il est, comme c'est probable, élu sociétaire du Français à la fin de l'année ? Il préfère ne pas envisager la situation. Mais on sent que rempiler ne lui déplairait pas. D'autant que, pour l'instant, il n'a pas l'impression d'avoir loupé grand-chose au cinéma.

"Etre à la Comédie-Française me permet de ne tourner que les films qui me tiennent à cœur."

4 Premiers pas

Il découvre le théâtre à Poitiers, en 4e, grâce à un professeur qui lui donne un rôle dans "la Jalousie du Barbouillé". Molière, déjà. Il monte par la suite sur les planches en amateur "mais ce n'était pas passionnel" . Il mettra longtemps à se décider.

5 Orientation

Comme il hésite, il poursuit ses études après le bac. Hypokhâgne, fac d'histoire, puis adieu Poitiers, bonjour Paris, il s'inscrit au cours d'art dramatique de François Florent où il se rend le soir, après avoir passé la journée à l'Institut français de Presse à Paris II-Panthéon-Assas. Deux ans plus tard, ayant été admis dans la classe libre de Florent (gratuite mais très exigeante), il renonce au journalisme et décide de devenir comédien.

6 Famille

Le choix de ce métier a-t-il fait le désespoir de ses géniteurs ? "J'ai la chance d'avoir des parents ouverts", dit-il. Les quatre enfants ont chopé le virus de l'art.

"Mon frère aîné est musicien, ma petite sœur danseuse, mon frère cadet veut produire de la musique électronique. Le côté artiste vient sans doute de ma mère qui peint et sculpte en amateur."

Le père, retraité depuis peu, dirigeait près de Châtellerault une usine de crépines, des structures grillagées pour filtrer l'eau, le pétrole ou le sucre. Mais il est féru d'opéra. Et de corrida.

7 Maîtresses

Il considère qu'au Cours Florent, il est tombé sur de bons profs mais voue une reconnaissance particulière à Pétronille de Saint-Rapt qui l'a initié à l'improvisation. Au Conservatoire national d'Art dramatique, c'est surtout Dominique Valadié qui l'a marqué.

"Il y a des professeurs qui vous encouragent à creuser le sillon de votre savoir-faire. Elle, elle vous emmène dans des zones où vous ne seriez jamais allé seul."

8 Ascension

Aussitôt après sa sortie du Conservatoire, Olivier Py l'engage à l'Odéon pour son "Roméo et Juliette". S'ensuit une longue tournée qui s'achèvera au Japon. Il tourne le film "Radiostars", de Romain Lévy, qui le lance au cinéma. En juillet 2012, coup de fil de Muriel Mayette, l'administratrice de la Comédie-Française qui ne l'a jamais vu jouer mais a entendu parler de lui. Elle l'engage. "Elle a procédé de la même façon avec Serge Bagdassarian ou Adeline d'Hermy et ça lui a réussi. Elle a des antennes."

9 Doublure

Dans une interview de 2014, Eric Ruf, fraîchement nommé à la place de Mayette, présente Benjamin Lavernhe comme le remplaçant de Pierre Niney, très demandé au cinéma. Lavernhe assure n'avoir été nullement agacé de servir de doublure lors de son arrivée dans la maison.

"Je me suis retrouvé le binôme de Niney dans 'Phèdre' et dans 'Un chapeau de paille d'Italie', c'est vrai, mais c'étaient des rôles géniaux !"

10 Célibat

Côté vie privée ? Pas de quoi faire la une de "Closer". "Rien de très croustillant…" L'ancien scout et enfant de chœur a 33 ans, il est célibataire. Un cœur à prendre…

Jacques Nerson

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 4, 2017 3:49 PM

|

Par Judith Sibony dans son blog Coup de théâtre :

« Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? ». Ce refrain dont on a tant ri dans Les Fourberies de Scapin mérite d’être écouté de près, même si c’est un barbon qui le ressasse quand Scapin lui fait croire que son fils est prisonnier d’un navire turc. Tiraillé entre son avarice et sa tendresse filiale, le vieillard (bien nommé Géronte) s’agrippe à cette lamentation, se débat pour ne pas payer la rançon, puis finit par céder sa bourse à Scapin triomphant.

Dans sa mise en scène pleine de profondeur, Denis Podalydès tire de cette séquence toute sa saveur comique, mais il parvient aussi à la rendre troublante, grâce à d’infimes détails qui changent tout. Interprété par Benjamin Lavernhe, son Scapin se montre littéralement épuisé par la négociation, suant à chaque nouvel argument, s’époumonant à chaque surenchère, comme s’il se battait sur un ring et que c’était une question de vie ou de mort. Quoique vainqueur à la fin, le pauvre diable n’en est pas moins à bout de force, en tout cas pour un temps.

On entrevoit alors l’envers de la comédie, et le refrain de Géronte se retourne comme un gant. Pourquoi le valet s’est-il embarqué dans son infernale machine à fiction, qui plus est au service de deux fils à papa très peu sympathiques, dont le premier l’a même rossé de coups au début de la pièce ? Précisons en outre que ce grand désintéressé ne récolte de l’argent que pour servir les amours de ses jeunes maîtres. Que fait-il donc dans cette galère qui l’épuise et ne lui rapporte rien ? La question ressassée par Molière sur un mode farcesque devient absolument sérieuse si on l’applique à Scapin.

Elle est d’autant plus grave qu’on sait dès le premier acte combien ce personnage est dans le besoin. « J’avoue que tu es un grand homme… mais l’argent nous presse pour notre subsistance, et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous », lui lance son compère Silvestre (fort bien joué par Bakary Sangaré) sans que jamais personne, par la suite, ne se préoccupe de ce petit détail : la « subsistance » du talentueux Scapin.

Alors, que diable fait-il dans cette galère ? On songe encore à cette question lors du dénouement, quand un coup de théâtre rend caduques tous ses efforts, puisque les filles qu’aimaient secrètement ses jeunes maîtres s’avèrent de bonne naissance, et même idéalement destinées au mariage. Les prouesses du valet n’en sont que plus dérisoires : tout au long de sa comédie, Scapin n’aura combattu que du vent.

Or c’est justement à cela que Podalydès rend hommage dans son spectacle où se superposent violence lancinante et farces acharnées : ce que Scapin incarne, c’est une forme de révolte par la fiction ; une nécessité vitale d’ouvrir les possibles pour échapper au réel.

Le monde est brutal (Scapin en fait régulièrement les frais), sans justice (la chose est dite à mainte reprise), et sans reconnaissance possible (comme en témoigne sa solitude finale). Pas question donc, pour le héros moliéresque, de se cantonner à ce qui est, quand bien même il faut rendre un avare généreux, convaincre un bourgeois étriqué de devenir magnanime, et s’inventer des aventures remplies de pirates turcs et de spadassins fictifs.

Ardante et nerveuse, l’interprétation de Benjamin Lavernhe éclaire très bien ce personnage littéralement drogué à l’imaginaire. Surtout quand sa machine à fiction s’emballe : lorsqu’il enferme Géronte dans un sac, pour jouer à son insu toutes sortes de personnages terribles, et le rouer de coups en leur nom. Archi fameuse et réputée hilarante, la scène est ici d’une brutalité inouïe. D’avare ridicule, le vieillard devient une victime poignante (fascinant Didier Sandre), sans pour autant qu’on en veuille à Scapin : si le jeu tourne mal, c’est à cause du réel qui résiste. Comme en témoignent plusieurs passages où Scapin-Benjamin Lavernhe prend des allures de don Quichotte, vaillant et pathétique sur son cheval imaginaire, ce qu’il faudrait, c’est pouvoir vraiment changer le monde.

C’est ce qu’on se dit au terme de la comédie, quand les pères et les enfants de bonne famille s’en vont fêter leur ordre familial intact, tandis que Scapin joue tout seul sa fable ultime : celle du pauvre mourant. Certes, il fait juste semblant d’avoir reçu un coup funeste sur sa tête trop bien faite. Mais son front sanguinolent évoque bel et bien celui du bouleversant Cyrano de Bergerac que Podalydès a mise en scène en 2012 et qui, malgré son imagination géniale, n’a pas réussi à vivre une belle vie.

Scapin, Quichotte, Cyrano, même combat : tous se démènent pour que dans l’existence, il y ait du jeu. À travers la nouvelle mise en scène des Fourberies au Français, on mesure combien cela est complexe, et beau.

Les Fourberies de Scapin, mise en scène Denis Podalydès (avec Bakary Sangaré, Gilles David, Adeline d’Hermy, Benjamin Lavernhe, Claire de La Rüe du Can, Didier Sandre, Pauline Clément, Julien Frison, Gaël Kamilindi, et les comédiennes de l’Académie de la Comédie-Française : Maïka Louakairim et Carle Aude Rouanet), à la Comédie Française, salle Richelieu, en alternance jusqu’au 11 février 2018.

Légende photo : Scapin : Benjamin Lavernhe, Géronte : Didier Sandre © Pascal Victor/ArtComPress

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 28, 2017 3:32 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde

Derrière la farce, Denis Podalydès invite à découvrir une dimension existentielle à ce classique de Molière.

Qu’il est réjouissant de (re)découvrir Les Fourberies de Scapin ! On croit connaître la pièce, elle fait partie des « tubes » de la vie scolaire et, comme les clichés ont la vie dure, on s’en souvient, vaguement, comme d’une bonne grosse farce occupant une place mineure dans l’œuvre de Molière. En la retrouvant, dans la mise en scène que signe Denis Podalydès pour l’ouverture de saison de la Comédie-Française, c’est tout autre chose que l’on voit : une pièce d’une puissance comique sensationnelle, certes, mais aussi une œuvre où les liens entre la vie et le théâtre s’expriment avec une profondeur et une élégance inégalées.

Lire le portrait : Benjamin Lavernhe, l’acteur qui monte au Français : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/09/28/benjamin-lavernhe-l-acteur-qui-monte-au-francais_5192655_1654999.html