Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 1, 2020 7:15 PM

|

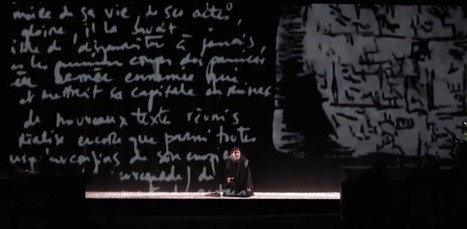

Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires à suivre" sur France Culture, le 30 septembre 2020 "La Vie invisible", spectacle mis en scène par Lorraine de Sagazan avec La Comédie de Valence, se déplace partout en France jusqu'au 16 octobre. Tiré de témoignages de personnes non-voyantes, ce spectacle interroge sur la prégnance de la vue dans notre rapport à un monde aujourd'hui saturé d'images.

Du 22 septembre au 16 octobre, La Comédie de Valence (Centre dramatique national Drôme-Ardèche) joue en itinérance "La Vie invisible". Ce spectacle, mis en scène par Lorraine de Sagazan, sur un texte de Guillaume Poix, est issu de témoignages recueillis par les auteurs de la pièce et leurs deux comédiens, Romain Cottard et Chloé Olivères) auprès de personnes non et mal-voyantes dans la région de Valence. Après avoir demandé à plusieurs personnes de raconter un souvenir de théâtre qui les avait particulièrement marqués, Lorraine de Sagazan et son équipe ont retenu celui de Thierry. Ainsi, "La Vie invisible" et ses deux comédiens reconstituent le spectacle en question tel que Thierry l'avait perçu et ressenti, pendant que ce dernier relate sur scène son souvenir.

Lorraine de Sagazan est au micro d'Arnaud Laporte dans Affaire à suivre pour nous parler de cette pièce qui interroge la différence de perception avec le public voyant, et la nature d'un rapport au monde privé de la vue, sens fondamental de la rationalité et de la communication.

Le spectacle La Vie invisible se joue donc jusqu’au 16 octobre prochain en itinérance (la liste des théâtres est disponible ici), mais aussi au Théâtre de la Ville à Paris en mars 2021 (du 2 au 13) ainsi qu’au Théâtre des 2 à Rouen plus tard le même mois (du 16 au 20). Légende photo : "La Vie invisible"• Crédits : La Comédie de Valence

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 21, 2020 5:46 AM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks, 15 mai 2020

Depuis le déconfinement, faute de studios accessibles en ce mois de mai, Gisèle Vienne répète à domicile avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez sa prochaine création, L’Etang de Robert Walser. Récit d’un projet au long cours. Le jour où la création de L’Etang de Robert Walser mis en scène par Gisèle Vienne aura lieu, elle sera lestée d’une longue gestation dont les ondes, telles celles provoquées par un caillou jeté à l’eau, viendront durablement se refléter à la surface du plateau. “C’est une longue histoire, nous dit Gisèle Vienne. J’ai commencé les répétitions en 2016 avec Kerstin Daley-Baradel. Elle jouait dans The Ventriloquists Convention et dans Crowd et je travaillais sur une série pour Arte où elle avait le rôle principal, quand elle est décédée en juillet 2019. Depuis 2013, Kerstin était omniprésente dans mon travail et était devenue une très proche collaboratrice. Cette pièce est pensée comme un duo interprétant dix personnages et on a longtemps cherché l’autre comédienne.” C’est lors d’auditions en mai 2018 que Gisèle Vienne rencontre Adèle Haenel, qui lui apparaît comme la partenaire idéale de Kerstin ainsi que la comédienne parfaite pour ce rôle. Le mois suivant se dessine déjà l’esquisse de toute la pièce, en seulement deux jours de travail… S’ensuivent de régulières et brèves séances de travail jusqu’en janvier 2019. Une méthode d’imprégnation sur la durée, habituelle pour Gisèle Vienne qui en fait une part essentielle du processus de création. “C’est en janvier 2019 que nous avons eu la période de travail la plus développée au Théâtre Nanterre-Amandiers. Nous avions pu filer l’ensemble de la pièce, avec déjà une partie de la musique, les décors, les poupées, les accessoires, les costumes et la lumière. Tout était là.” Alors que la pièce devait être jouée en allemand, le projet change de langue et passe au français Fin mai, Kerstin tombe malade et comprend que ses jours sont comptés. C’est en concertation avec elle que Gisèle Vienne proposera, plus tard, après son décès, à Ruth Vega Fernandez, une actrice repérée dans les pièces de tg STAN, de Tiago Rodrigues et au cinéma, la reprise du rôle qu’elle reprend comme un héritage. Alors que la pièce devait être jouée en allemand, le projet change de langue et passe au français.

L’Etang met en scène un jeune garçon, Fritz, tellement battu par sa mère qu’il simule un suicide pour voir si elle sera bouleversée par l’annonce de son geste.

“C’est la première fois que je travaille sur une pièce qui a comme sujet notamment la famille et qui pointe, à travers elle, notre construction culturelle, ses aspects fous et violents, le système qui nous imprègne, et à quel point les structures sociales sont intégrées dans notre intimité jusque dans notre chair.” Dissociation des voix Initialement prévue au TNB de Rennes et au Festival d’Automne à Paris en 2019, la création est reportée en 2020. Les répétitions auraient dû reprendre au mois d’avril quand le confinement est arrivé, mettant un nouveau point d’arrêt au travail. En attendant et en espérant qu’elle pourra répéter en juillet à Rennes, Gisèle Vienne et ses comédiennes travaillent chez elle l’aspect le plus technique du spectacle : la dissociation des voix. “Ruth joue deux mères et le père, et Adèle interprète Fritz et toutes les autres voix. Tous les autres enfants ou préadolescents sont représentés par quinze poupées de taille humaine qui sont dans des positions d’attente, d’écoute, d’effacement ou désabusées. Il s’agit pour chacune des comédiennes de pouvoir interpréter plusieurs voix différentes, qui peuvent être associées ou dissociées du corps qui les interprète… C’est plutôt mental et presque musical en fait. Cela permet une démultiplication des hypothèses d’interprétation, à travers l’interrogation de nos perceptions et des conventions du théâtre. Se déploient ainsi des sous-textes, cela permet de faire vaciller les évidences, et se pose notamment la question de ce que représentent les corps et les voix d’Adèle et de Ruth.” Une technique similaire de la ventriloquie qu’avait apprise Jonathan Capdevielle pour Jerk, mais n’utilisant pas la ventriloquie à proprement parler, car les lèvres bougent ici visiblement. Une technique de dissociation des voix qui vient des arts de la marionnette, présente chez Gisèle Vienne dès Splendid’s de Jean Genet en 2000. “Walser a un rapport subversif très singulier à la norme sociale et à l’ordre” Deux nouvelles interprètes, mais aussi un nouvel auteur (l’écrivain Dennis Cooper, auteur de la plupart de ses spectacles, signe ici encore la dramaturgie) : “C’est le seul texte que Robert Walser a écrit en suisse-allemand. Destiné à sa sœur, ce texte privé m’a bouleversée. Chez Walser, les personnages principaux sont tout le temps des subalternes. Il a un rapport subversif très singulier à la norme sociale et à l’ordre. Juste avant le confinement, j’étais à Kyoto pour travailler sur une quatrième réécriture de Showroomdummies, une pièce que j’avais créée en 2001 en collaboration avec Etienne Bideau-Rey. J’avais relu un texte qui m’avait semblé essentiel en 2001 pour la création de cette mise en scène théâtrale et chorégraphique, l’analyse de Deleuze sur Sacher-Masoch et Sade. Je retrouve dans l’écriture de Walser un masochisme qui est lié à celui de Sacher-Masoch dans son rapport extrêmement subversif aux lois et son humour. Dans Présentation de Sacher-Masoch – Le froid et le cruel, Gilles Deleuze écrit ainsi : ‘Il serait insuffisant, en revanche, de présenter le héros masochiste comme soumis aux lois et content de l’être. On a parfois signalé toute la dérision qu’il y avait dans la soumission masochiste, et la provocation, la puissance critique, dans cette apparente docilité. Simplement le masochiste attaque la loi par l’autre côté. Nous appelons humour, non plus le mouvement qui remonte de la loi vers un plus haut principe, mais celui qui descend de la loi vers les conséquences. Nous connaissons tous des manières de tourner la loi par excès de zèle : c’est par une scrupuleuse application qu’on prétend alors en montrer l’absurdité, et en attendre précisément ce désordre qu’elle est censée interdire et conjurer. On prend la loi au mot, à la lettre ; on ne conteste pas son caractère ultime ou premier ; on fait comme si, en vertu de ce caractère, la loi se réservait pour soi les plaisirs qu’elle nous interdit. Dès lors, c’est à force d’observer la loi, d’épouser la loi, qu’on goûtera quelque chose de ces plaisirs.” Un élément de plus à intégrer au travail, d’ici la création attendue, on l’espère, à la rentrée prochaine… Fabienne Arvers / Les Inrocks L’Etang de Robert Walser, mise en scène Gisèle Vienne, Festival d’Automne à Paris, Théâtre Nanterre-Amandiers Légende photo : Adèle Haenel © Estelle Hanania

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 18, 2020 9:56 AM

|

Hélène Châtelain dans « La Jetee » (1962), de Chris Marker. Everett/Bridgeman images/Leemage

Elle est apparue pour la première fois au cinéma dans l’un des plus beaux films du monde : La Jetée (1962), de Chris Marker, un court-métrage d’anticipation de 28 minutes, unique en son genre, car entièrement composé de photographies fixes. Son visage, familier et néanmoins mystérieux, était figé sur la crête de l’instant, pris dans la glaise durcie du temps, son rayonnement singulier se dérobant comme un souvenir lointain. Hélène Châtelain était alors une jeune comédienne de 25 ans, entrée au théâtre « comme en religion », engagée dans l’aventure politique de la décentralisation.

Proche du mouvement libertaire, passionnée par l’histoire de ses luttes, elle ne se refuserait, pour mieux les mettre au jour, aucun mode d’expression et deviendrait aussi bien scénariste et réalisatrice, que traductrice (du russe vers le français) et éditrice. Elle est morte le matin du 11 avril, à l’âge de 84 ans.

Lire aussi : Bel hommage à « La Jetée », de Chris Marker

Hélène Châtelain naît, à Bruxelles, le 28 décembre 1935, d’un père russe et d’une mère ukrainienne émigrés. Elle commence des études universitaires et théâtrales, qu’elle poursuit en France dès 1956. A Paris, elle travaille avec le metteur en scène Jean-Marie Serreau, joue Ionesco et des textes de l’écrivain algérien Kateb Yacine. Elle monte ensuite, selon l’expression consacrée, « sur le chariot de Thespis », battre la campagne française, de village en village, pour perpétuer la flamme du théâtre itinérant.

L’œuvre filmée d’Hélène Châtelain est considérable, une trentaine de films, principalement des documentaires, consacrés la plupart du temps aux figures de l’anarchisme

De retour à Paris, elle intègre la troupe du Théâtre national populaire (TNP) alors dirigé par Georges Wilson. En 1962, année charnière, elle joue dans La Jetée le rôle d’une jeune inconnue, à laquelle un voyageur du temps, venu d’un futur dévasté, rend des visites inopinées, sans se douter qu’elle n’est peut-être qu’un mirage, un fantôme de sa propre mémoire. C’est au même moment que Chris Marker, le réalisateur, lui présente Armand Gatti, auteur, dramaturge et cinéaste, auprès duquel elle s’engage pour un long et fructueux compagnonnage artistique.

Entre 1966 et 1968, Hélène Châtelain assiste Gatti dans la mise en scène de ses pièces. A l’automne 1968, après le tourbillon de mai, La Passion du général Franco, programmée au TNP, est frappée d’interdiction par le ministère des affaires culturelles, sous la pression du gouvernement espagnol. Le dramaturge s’exile à Berlin, et Châtelain consomme sa rupture avec les planches. Elle se tourne alors vers la réalisation avec un premier film, Les Prisons aussi (1973), au sujet du groupe d’information sur les prisons, fondé par Michel Foucault. Deux ans plus tard, elle retrouve Gatti à l’occasion d’une résidence d’écriture à Montbéliard (Doubs). Il en sortira une vaste et magnifique fresque de huit films, Le Lion, sa cage et ses ailes (1975-1977), sur la classe ouvrière et les travailleurs immigrés du site de Peugeot-Montbéliard. Tourné à six mains (avec Stéphane Gatti, le fils d’Armand) avec le tout nouvel outil vidéo, à l’usage léger, cet ensemble majeur, d’une durée totale de cinq heures trente, nécessitera deux ans de montage.

D’importantes pièces à conviction

L’œuvre filmée d’Hélène Châtelain est considérable, une trentaine de films, principalement des documentaires, consacrés la plupart du temps aux figures de l’anarchisme : Nestor Makhno, fondateur des premières communes libertaires autogérées en Ukraine (Nestor Makhno, paysan d’Ukraine, 1996), Sacco et Vanzetti (Chant public devant deux chaises électriques, 2001) ou encore Bobby Sands, activiste incarcéré de la cause républicaine irlandaise (Irlande, terre promise, 1982).

Au début des années 1990, la cinéaste se tourne vers la Russie et affronte le refoulé de la dissidence soviétique. Plusieurs de ses films constituent d’importantes pièces à conviction dans ce dossier historique, comme l’extraordinaire Goulag (2000), coréalisé avec son complice Iossif Pasternak, qui rassemble de rares images d’archives et nombre d’entretiens avec des survivants du système concentrationnaire.

Lire aussi « Récits de la Kolyma », de Varlam Chalamov, l’autre témoignage du goulag

Au milieu de tout cela, Hélène Châtelain a trouvé le temps de traduire de grands auteurs russes : Anton Tchekhov, Leonid Andreïev, Boris Pasternak, entre autres. En 2010, elle fonde la précieuse collection « Slovo », aux éditions Verdier, pour publier, notamment, les Récits de la Kolyma, de Varlam Chalamov (2003), et d’autre textes inédits de Sigismund Krzyzanowski, Daniil Harms, Iouri Dombrovski ou Vassili Golovanov.

C’est dire si le vide intellectuel, artistique et politique qu’elle laisse est immense, impossible à combler. Mais si l’on en croit la boucle temporelle de La Jetée, que sa présence illuminait, la fin n’est jamais qu’une façon de revenir au début et de tout recommencer de zéro.

Hélène Châtelain en quelques dates

28 décembre 1935 Naissance à Bruxelles.

1962 « La Jetée », de Chris Marker.

1966-1968 Travaille avec le metteur en scène Armand Gatti.

1975-1977 Réalise « Le Lion, sa cage et ses ailes ».

2000 « Goulag » (2000).

11 avril 2020 Mort.

Mathieu Macheret

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 28, 2020 7:40 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 28 février 2020 Toute nue – Variation Feydeau Norén, mise en scène d’Emilie Anna Maillet. Et à lire « La révolution du féminin » par Camille Froidevaux-Metterie – Edition actualisée et préface inédite de l’auteur, Gallimard, Folio Essais N°659.

Le féminisme a produit bien plus qu’une dynamique d’égalisation des conditions féminine et masculine, il a profondément transformé nos sociétés occidentales en initiant un double processus de féminisation du social et de masculinisation de l’intime, écrit l’autrice et philosophe Camille Froidevaux-Metterie (La révolution du féminin, nouvelle édition de l’ouvrage de 2015, actualisée et préfacée par ses soins).

Au-delà des inégalités discriminatoires et des violences, reste active une mutation de l’histoire humaine, la convergence des genres pour la venue d’un individu générique.

A l’orée d’un monde neutre et égalitaire, la condition incarnée de nos existences revêt un sens nouveau. Affranchie des déterminismes naturels et culturels, la sexuation des corps est d’abord singulière, tel un projet de libre volonté individuelle.

Analyser les modalités de l’expérience du féminin revient à définir ce dernier comme un rapport à soi, au monde et aux autres qui passe spécifiquement par le corps.

Le théâtre donne à voir les normes sociales traditionnelles comme leur mutations. Si une première vague de mouvements féministes s’est affirmée au XIX è siècle, revendiquant le droit à l’éducation et au vote de citoyenne, la deuxième vague des seventies impose enjeux d’indépendance et de droit des femmes à disposer de soi.

La troisième vague, valorisée par le mouvement #Metoo, se penche sur les relations entre les sexes et porte des enjeux de parité et de « Réappropriation par les femmes de leurs corps dans ses dimensions les plus intimes. » (Camille Froidevaux-Metterie)

Pour les femmes qui n’ont longtemps été que des corps, il s’agit encore et toujours d’éprouver une condition paradoxale vécue, écartelée entre aliénation et libération.

Toute nue, l’audace est belle, pour la metteure en scène Emilie Anna Maillet, de réunir deux auteurs – Feydeau et Lars Norén -, que non seulement un siècle sépare, mais que l’écriture et le monde de l’œuvre respective de chacun opposent.

Humour loufoque et grivoiseries faciles d’une bourgeoisie parvenue pour l’un, et pour l’autre, distance et cynisme amer d’une société décidément indifférente à autrui.

Tel se réalise le spectacle de la metteure en Emilie Anna Maillet, à partir de Mais n’te promène donc pas toute nue ! de Georges Feydeau et des extraits de l’œuvre de Lars Norén tirés de ses pièces La Veillée, Détails, Démons et Munich-Athènes.

Clarisse est l’épouse de Ventroux, un homme politique ambitieux qui n’hésite pas à exposer aux média son couple heureux pour arriver à ses fins. Réduite à n’être qu’un outil de communication et privée de toute intimité, Clarisse fait acte de résistance et décide de se promener toute nue, non par inconscience, mais bien pour exister.

En choisissant le cadre politique, le vaudevilliste critique l’ambition professionnelle, la compétition, le calcul, l’utilisation de l’image et les stratégies politiques dans l’absence même de propos politiques en tant que tels, univers où la femme n’est pas.

Celle-ci existe comme atout, béquille, accessoire, moyen et support, offrant mensongèrement au public et aux électeurs l’image d’un amour de papier glacé.

« La femme d’un homme politique est une machine à gouvernement, une mécanique à beaux compliments, à révérences ; elle est le premier, le plus fidèle des instruments dont se sert un ambitieux ; enfin, c’est un ami qui peut se compromettre sans danger, et que l’on désavoue sans conséquence. », écrit Balzac en son XIX è.

Il n’est qu’à voir Donald Trump et son épouse descendre d’avion, dans la même posture d’unité affichée du couple idéal, et plus proches de nous encore, les couples Macron – Emmanuel et Brigitte -, Sarkozy et Carla Bruni, Hollande et ses ratés promotionnels puisqu’on a vu se succéder à ses côtés, Ségolène, Valérie et Julie.

Dans ce jeu de la représentation sociale, la presse est un outil de promotion qui peut aussi détruire une réputation. D’un siècle à l’autre, rien ne change, tout perdure et s’aggrave, ne serait-ce que les événements récents d’une candidature annulée.

Pour ce qui nous occupe sur le plateau de théâtre d’Emilie Anna Maillet, les rapports de force entre Ventroux, Hochepaix, les concurrents, et le journaliste De Jaival mettent en évidence une éternelle compétition masculine ancestrale et atavique.

Obsédé par la peur de perdre sa place sociale et par le besoin d’être le dominant, l’homme politique en vue, député et peut-être bientôt ministre, est poussé à la folie.

La mise en scène est savoureuse, formellement parlant, faisant feu de tout bois, et d’abord d’un texte mixé, croisé, répété, à l’ombre de la vidéo et des relations par écrans interposés, de l’image en direct de reportages bâclés d’informations volées.

La sphère intime disparaît au seul bénéfice de la sphère sociale – l’espace même de la représentation -, car la scène est un bureau de travail entre un grand écran sur un mur destiné à Skype, iPhone et portables, un fauteuil, et des espaces latéraux qu’une vitre sépare, la cuisine, la salle de bain, le refuge des gradins de la salle.

Les journalistes – caméraman et prise de son – ne sont plus derrière le petit écran ou seulement nommés sur une colonne de papier de journal mais dans le foyer même, circulant où bon leur semble dans le hors-champ du regard des spectateurs.

Sébastien Lalanne dans le rôle de Ventroux, l’homme politique promouvable est parfait, satisfait de lui-même, heureux d’être et soumis à sa propre auto-admiration.

Il entame à l’envi un jeu de répétition des mêmes répliques qui s’enclenchent à n’en plus finir, avec son ancien rival Hochepaix, maire de commune, que joue à merveille Denis Lejeune : les deux s’engagent dans une danse ludique verbale fort délectable.

Matthieu Perotto, pour le rôle du journaliste du Figaro dont le nom n’est jamais correctement retenu – De Jaival -, en alternance avec Simon Terrenoire, incarne les jeunes loups des médias d’aujourd’hui, prêts à tout pour accumuler les scoops.

Le batteur François Merville – qui joue aussi le discret valet Victor – donne le la à cette partition verbale jazzy, bien balancée et volontairement heurtée, assénée, brusquée et cassée, donnant à entendre avec niaque le monde brutal tel qu’il est.

Un monde qui ne sied guère à l’épouse de Ventroux, Clarisse, qu’interprète avec flegme et belle tranquillité la comédienne Marion Suzanne qui n’en a plus que faire des préoccupations d’un mari indifférent, ne restant occupé que de lui-même.

Elle fait front, via sa nudité – une nudité toujours paradoxale et déconcertante sur une scène de théâtre, à la fois dénonciation d’une condition honnie et complaisance d’un corps exposé aux regards, et d’autant que ces messieurs de la ville sont vêtus.

Sûre d’elle, elle fait front, et sous ses coups de colère, des jets et des filets d’eau d’une bouteille incapable d’étancher sa soif, s’échappent sur les murs blancs quand la rage bat son plein, maculant les murs de taches noires explosées, façon de b.d.

Véronique Hotte

Théâtre Paris-Villette, 211 avenue Jean Jaurès 75019 – Paris, du 27 février au 21 mars, du mardi au jeudi à 20h, vendredi à 19h, samedi à 20h, dimanche à 15h30. Tél : 01 40 03 72 23. Et à lire « La révolution du féminin » par Camille Froidevaux-Metterie – Edition actualisée et préface inédite de l’auteur, Gallimard, Folio Essais N°659.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 18, 2020 8:50 AM

|

Par Catherine Robert dans La Terrasse, n° 284, le 3 février 2020 Pauline Bayle adapte et met en scène la deuxième partie d’Illusions perdues avec une maestria époustouflante, qui l’installe définitivement parmi les meilleurs. Un chef d’œuvre, à voir absolument !

En octobre 1917, Proust disait, dans une lettre à René Boylesve, son « admiration infinie » pour Illusions perdues. Un siècle plus tard, Pauline Bayle signe une version théâtrale de ce roman qui provoque le même enthousiasme ! Après avoir déjà très largement prouvé son intelligence de l’adaptation et sa maîtrise de la mise en scène en portant la geste homérique au plateau, Pauline Bayle récidive avec le récit de l’ascension, du triomphe et des déboires de Lucien de Rubempré. Elle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté, d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles. Voilà une pièce qui mériterait des spectateurs très nombreux tant elle réussit à lier une insolente audace artistique à une accessibilité totale. L’excellence à la portée de tous : peu d’artistes méritent une telle estampille ! Charlotte Van Bervesselès, Hélène Chevallier, Guillaume Compiano et Alex Fondja se partagent les seconds rôles autour de Jenna Thiam, qui joue Lucien, sur un vaste plateau nu où il suffit de quelques chaises pour faire surgir la conférence de rédaction de Finot, et d’une petite estrade pour faire renaître la scène du Panorama-Dramatique où Coralie séduit Lucien.

Le meilleur de Balzac, et plus encore !

Le théâtre, « trône de l’illusion », disait Balzac : rarement plus brillants princes l’ont occupé que les cinq complices de cette exploration des heurs et malheurs d’un poète de province monté à Paris pour y conquérir la gloire et se brûler les ailes… Alex Fondja, poignant dans la vertu adamantine de Daniel d’Arthez, Guillaume Compiano, bouleversant et inquiétant en Camusot blessé, Charlotte Van Bervesselès, déchirante dans la scène où Coralie tombe sous les quolibets, Hélène Chevallier, géniale en Bargeton prétentieuse, sont tous également éblouissants dans le passage d’un rôle à l’autre, pendant que Jenna Thiam, en marathonienne de l’émotion, campe un Lucien dont la naïveté oscille entre veulerie et sensualité, hardiesse et arrogance. « Balzac, grand, terrible, complexé aussi, figure le monstre d’une civilisation et toutes ses luttes, ses ambitions et ses fureurs. » disait Baudelaire. L’ascension et la chute de Rubempré se passe sous la Restauration. Serait-ce parce que cette période se termina par les Trois Glorieuses ou seulement parce qu’elle se caractérisa par le règne des petits esprits, étriqués, mesquins, égoïstes et médiocres : toujours est-il que ce que décrit Balzac résonne étonnamment à notre époque. Compromission de la presse, règne des courtisanes, gabegie politique et mise à l’encan de la culture : l’actualité du propos est stupéfiante et le choix des costumes, du phrasé et de la gestuelle contemporaines renforcent cette évidence. « C’est l’œuvre capitale dans l’œuvre » disait Balzac à Madame Hanska à propos d’Illusions perdues. De cette œuvre capitale, Pauline Bayle et les siens font un chef-d’œuvre !

Catherine Robert

A propos de l'événement

Illusions perdues

du Mercredi 11 mars 2020 au Samedi 4 avril 2020

Théâtre de la Bastille

76 rue de la Roquette, 75011 Paris.

Du 11 mars au 4 avril à 21h et du 6 au 10 avril à 20h ; relâche le dimanche et les 27 et 28 mars. Spectacle vu à l’Espace 1789 de Saint-Ouen. Durée : 2h30. A voir aussi les 11 et 12 février au Tandem Douai et le 28 février à la Scène Watteau.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 18, 2020 4:58 AM

|

Publié dans Sceneweb le 18 février 2020 L’année 2020 démarre sous les meilleurs auspices pour Caroline Guiela Nguyen. La metteuse en scène est devenue artiste associée de la Schaubühne à Berlin et prépare une création en mars. Elle débute aussi un nouveau projet intitulé FRATERNITÉ, un cycle de trois Contes Fantastiques (deux spectacles et un film) qui projettera l’Europe sur les soixante prochaines années.

Caroline Guiela Nguyen entame un cycle de quatre années, 2019-2022, autour d’un seul mot qui ne cesse de résonner : FRATERNITÉ. Elle a imaginé “plusieurs contes fantastiques qui projetteront notre Europe sur les 60 prochaines années. Et depuis cette future humanité, nous nous posons ces questions : Qu’auront-ils à réparer ? Quelle mémoire sommes-nous déjà pour eux ?”

Ce cycle Fraternité, Contes Fantastiques se déclinera jusqu’en 2022 en trois opus :

—Arles : un film tourné et réalisé en 2020 à la Maison Centrale d’Arles. Il est produit par Sylvie Pialat et Benoit Quainon – Les Films du Worso. Avec des détenus de la centrale d’Arles avec lesquels Caroline Guiela Nguyen et les Hommes Approximatifs travaillent depuis 4 ans et des comédiens professionnels.

—Paris : une pièce de théâtre créée en 2021 avec une quinzaine de comédiens provenant de différentes villes européennes. Produite en partenariat avec des structures européennes et internationales dont l’Odéon – Théâtre de l’Europe à Paris.

— Berlin : une pièce de théâtre créée en 2022 avec des interprètes de l’Ensemble de la Schaubühne de Berlin et des comédiens non professionnels.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 11, 2020 6:38 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello, le 8 février 2020 L’Eden Cinéma, texte de Marguerite Duras, mise en scène de Christine Letailleur.

L’Eden Cinéma (1977) de Marguerite Duras est une réécriture pour le théâtre d’Un Barrage contre le Pacifique (1950), représentée le 25 octobre 1977 par la Compagnie Renaud-Barrault au Théâtre d’Orsay, et mise en scène par Claude Régy.

Suzanne et Joseph racontent la vie de leur mère, arrivée en Indochine en 1912.

Dans les années 1920/1930, enseignante et veuve, elle travaille comme pianiste dans un cinéma de Saïgon, L’Eden, assurant ses finances pour élever ses enfants.

Après dix ans d’économies, elle achète une concession afin d’en tirer bénéfice.

Or, ces terres ne sont pas cultivables, trop proches de la mer ; il aurait fallu soudoyer les agents du cadastre – dessous-de-table et pots de vin-, apprendra-t-elle plus tard, afin que lui reviennent des terres à travailler, « honnêtes » et non mensongères.

Ruinée, la mère obstinée est brisée, n’ayant vécu que pour reconstruire le barrage.

Peu d’estime et de considération accordée aux « petits blancs » qui sont placés juste au-dessus des « indigènes » sur l’échelle sociale hiérarchisée et close des colonies.

A travers l’histoire du combat de cette femme, qui voit ses efforts ruinés par la corruption de l’administration coloniale, le fils et la fille revivent un passé prégnant.

Pour la metteure en scène Christine Letailleur qui a monté Hiroshima mon amour de Marguerite Duras en 2009, la pièce a valeur d’autobiographie romancée – un voyage à la fois exotique et trivial dans un espace mémoriel et territorial revisité, un retour en même temps à l‘éveil universel du désir et un réquisitoire contre le colonialisme.

« Les barrages, ce serait des talus de terre étayés par des rondins de palétuvier – imputrescibles – qui devaient tenir cent ans, au dire de la mère … Ecoutez les paysans de la plaine, eux aussi, elle les avait convaincus. Depuis des milliers d’années que les marées de juillet envahissaient les plaines… Non… disait-elle. Non… Les enfants morts de faim, les récoltes brûlées par le sel, non ça ne pouvait aussi pas durer toujours. Ils l’avaient crue. » Marguerite Duras, Gallimard, (1989).

Le dépouillement et l’abstraction de l’écriture de Duras fascinent Christine Letailleur. L’Eden Cinéma, inspiration scénique issue du roman, se présente telle une déambulation entre théâtre, cinéma et littérature – prose poétique et passages narratifs, dialogues, monologues, didascalies, époques et espaces enchevêtrés.

Les didascalies scéniques indiquent un espace vide autour du bungalow, une allusion à la plaine de Kam, dans le Haut-Cambodge, entre le Siam et la mer.

Quand les acteurs entrent dans la salle de cinéma, à l’Eden, la mère joue du piano, et des images sont projetées en noir et blanc, celles d’un extrait de film de l’époque du cinéma muet, en lien avec la sensualité à fleur de peau de jeunes gens éprouvés.

Ainsi, des images de couples des films Erotikon de Gustave Machaty (1929) et Le village de Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs de Gabriel Veyre (1900).

Le récit et la scène joue des allers et retours et va-et-vient entre passé et présent, selon les réminiscences ressenties et les mouvances d’une expérience singulière.

Les périodes varient, les acteurs changent, jouant leur personnage jeune ou âgé ; la narratrice Suzanne, fort attentive à l’existence, se réconcilie avec sa propre histoire.

Dans L’Eden Cinéma, celle-ci est l’alter ego de Marguerite Duras, et n’a qu’un frère, Joseph – fusion de l’aîné Pierre, le bandit, le préféré de la mère, et du petit Paul.

La représentation invite à un retour à soi littéraire, romanesque et réinventé – une fiction. De même, est donnée à voir la relation incestueuse implicite entre le frère et la sœur et la jeune fille privilégie ce chasseur indiscipliné au détriment de M. Joe.

Celui-ci, fils indigène d’un riche spéculateur qui possède des plantations de caoutchouc, sera le prétexte, dans l’esprit de la jeune Suzanne, de sa propre prostitution consentie et acceptée pour la survie morale et spéculative de la mère.

Si la ségrégation du temps se fait entre blancs et autochtones, elle se fait davantage encore entre les classes sociales – riches colons et petits colons. M. Joe ne peut épouser Suzanne qui n’est qu’une fille de déclassés ; son père le déshériterait.

La mère est hystérique, repliée sur le désir vengeur d’un enrichissement à l’arrache.

Pourtant, l’amour circule : « Les enfants embrassent les mains de la mère, caressent son corps toujours. Et toujours elle se laisse faire. Elle écoute le bruit des mots. ».

Musiques de La Valse de l’Eden de Carlos d’Alessio ; le public aborde les confins de l’imaginaire durassien, le bungalow, la plaine, les bords de mer, les rues de Saïgon.

L’espace d’Emmanuel Clolus est pur et troublant – un rêve mouvant – piste de danse de Réam, bordure de l’océan ou ombres de la forêt proche, qu’arrête encore le sol de bois du bungalow surélevé, limité par les murs de trois panneaux coulissants.

Annie Mercier est une mère mythique attachante, une figure populaire, dure et têtue.

Caroline Proust interprète Suzanne, jeune fille ou bien femme jeune, envahie par des sentiments passionnels pour son frère et pour sa mère. Le tonique Alain Fromager incarne le mauvais garçon, amant symbolique et dévoyé d’une mère et d’une sœur.

Quant à Hiroshi Ota, il est l’étrange M. Joe, acteur japonais qui jouait avec Valérie Lang dans Hiroshima mon amour de Duras, dans la mise en scène de Christine Letailleur encore, il parle quelquefois la langue vietnamienne pour L’Eden Cinéma.

Une balade entre théâtre et littérature, jeunesse et existence, désir et renoncement.

Véronique Hotte

TNS – Théâtre National de Strasbourg, 1 avenue de Marseille 67000 – Strasbourg, du 4 au 20 février, à 20h, relâches les 9 et 16 février. Tél : 03 88 24 88 24.

Théâtre de la Ville – les Abbesses-, du 2 au 19 décembre 2020.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 18, 2020 7:52 PM

|

Par Eric Demey dans La Terrasse 19 décembre 2019 Spectacle rituel, lamento funèbre en l’honneur de sa mère défunte, Madre d’Angelica Liddell propose une expérience théâtrale extrême.

Confrontée à la mort de ses deux parents, à peu de temps d’intervalle, Angelica Liddell a bâti un diptyque leur rendant hommage, Una costilla sobre la mesa : Madre sera joué en alternance avec Padre pendant un mois au Théâtre de la Colline. Un événement, comme toutes les apparitions de l’artiste espagnole sur nos scènes, celle dirigée par Wajdi Mouawad témoignant à cette dernière d’une remarquable fidélité. D’après le dossier de presse, Madre et Padre relèvent tous les deux d’un théâtre cérémoniel, le premier puisant son inspiration dans les rites religieux d’Estrémadure, région d’origine de la mère d’Angelica Liddell, tandis que le deuxième prendra un tour davantage philosophique en s’appuyant sur des écrits de Gilles Deleuze. En effet, Madre, que nous avons découvert à Lausanne, est un long lamento funèbre qui s’organise notamment autour du rite des empalaos de Valverde de la Vera. On voit ainsi au cœur du spectacle l’artiste performeuse se faire nouer à une croix par une corde, comme lors de ces fameux empalaos, une séance lente et oppressante à l’image d’un spectacle qui appuie ses effets.

Quand le cri remplace les mots

A l’horizon, un théâtre cathartique, qui renoue avec les cérémonies religieuses d’antan et d’ailleurs, quelque chose de ce fameux théâtre de la cruauté porté par Artaud, référence régulière des travaux de Liddell. Et derrière cet horizon, l’exploration des pulsions enfouies, des blessures inguérissables et des angoisses inexpugnables, parmi lesquelles notre rapport à la mort. On peut se réjouir de l’intégrité, voire de la radicalité, de la proposition de l’artiste espagnole. On peut même certainement être happé par cette cérémonie tripale, où le cri remplace les mots parce que « les mots ne correspondent jamais à ce qu’ils s’efforcent d’exprimer » comme l’écrivait Faulkner dans Tandis que j’agonise convoqué sur scène par Liddell. On peut également être sensible à la beauté des costumes traditionnels, à celle du chant déchirant de Nino de Elche, de la danse aux accents butô d’Ichiro Sugae. A ce mélange d’esthétique baroque, traditionnelle et surréaliste à la fois. Mais l’on peut aussi s’épuiser des propos hermétiques, puis des plaintes interminables de l’artiste espagnole. L’on peut se poser des questions sur l’exhibition de sa douleur, sur l’instrumentalisation des « figurants » longuement immobiles sur des chaises, sous des draps. L’on peut s’interroger sur ce qu’il y a là à partager, sur la place que peut occuper le spectateur face à un torrent doloriste ultra sonorisé. On peut. L’universelle douleur de la perte d’une mère, la singulière culpabilité de l’enfant quand il n’est plus possible de se réconcilier, la déréliction de l’individu moderne privé de Dieu par nul autre que Liddell ne seront ainsi traduits.

Eric Demey

Una costilla sobre la mesa : Madre écrit d’Angelica Liddell

du Samedi 18 janvier 2020 au Dimanche 9 février 2020

Théâtre de la Colline

15 rue Malte-Brun, 75020 Paris

Le samedi à 20h30, le dimanche à 15h30. Tel : 01 44 62 52 52. Durée : 1h30. Spectacle vu lors du festival Programme Commun à Lausanne.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2019 5:05 AM

|

Propos recueillis par Antonio Mafra / Le Progrès - Lyon 13-11-2019 L’actrice et réalisatrice met en scène Thélonius et Lola , une pièce drôle et décalée sur la différence, à découvrir dès le 14 novembre sur la scène d’Oullins. Pour les enfants de 7 à 107 ans. Pourquoi avez-vous choisi de monter cette pièce pour jeune public ?

Pas pour jeune public. Pour tous publics, comme nous l’avons constaté lors des premières représentations. C’est un spectacle pour adultes sans enfants et enfants sans adultes.

J’ai voulu monter cette pièce comme un conte, avec de la musique, parce qu’elle fait rire sur un sujet grave. Ici, il est traité de manière surréaliste et décalée.

Comment abolissez-vous le fossé entre les générations ?

Il faut être vigilant et éviter la mièvrerie lorsqu’on met en scène un spectacle pour le jeune public. La meilleure façon de le faire consiste à détourner les codes et de la traiter comme si on s’adressait aux adultes.

De quoi parle Thélonius et Lola ?

Sans jamais verser dans le gnangnan ou le manichéisme, la pièce de Serge Kribus aborde les problèmes de la langue, de la différence et de l’exclusion.

À la petite fille qui lui demande dans quelle langue il parle, le chien répond : « La grammaire du poil ». C’est cette tirade qui m’a décidée à monter ce projet. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce texte drôle et fort.

Sur quels projets travaillez-vous ?

En janvier prochain, à l’opéra de Montpellier, je vais mettre en scène Poil de carotte , une création de Reinhardt Wagner.

En avril, je monte Lire Parker… , un spectacle sur Dorothy Parker, l’une des plumes les plus incisives de la scène new-yorkaise d’après-guerre.

J’ai aussi des propositions d’adaptations, un exercice que j’aime particulièrement. Mais j’attends toujours un très beau rôle au cinéma et je rêve de travailler au théâtre avec Alain Françon.

Quelle place la scène lyonnaise occupe-t-elle dans votre carrière ?

Énorme ! J’ai eu la chance de débuter au TNP, en 1987. Je jouais Angélique dans George Dandin de Molière, une production de Roger Planchon qui a beaucoup tourné. J’avais 26 ans. Planchon a changé ma vie. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de retrouver le nom de Breitman , celui que mon père avait changé pour résister au climat d’antisémitisme de l’époque.

Au retour de la tournée, j’ai enchaîné sur une pièce de Schisgal, au Théâtre des Célestins. Je suis revenue en 1995 avec Tartuffe de Molière, monté par Jacques Weber ; puis La Jeune fille et la mort , de Dorfman, que nous avions créé à la Comédie de Saint-Etienne avec Daniel Benoin. Alors oui, Lyon a été déterminante dans ma carrière.

Lola, une petite fille héroïque, rencontre Thélonius, un chien qui chante, parle chien, chat et français mais n’a pas de papiers. Devenus amis, elle décide d’aider son nouveau compagnon à percer dans la chanson et à devenir célèbre. Mais une nouvelle loi prévoit d’expulser les chiens sans collier, stigmatisés parce qu’ils apporteraient des maladies.

Dans « ce drame qui fait rire, cette comédie qui fait pleurer », le dramaturge belge Serge Kribus aborde des problèmes sociaux, particulièrement celui des migrants isolés dans les métropoles, l’exil, les inégalités et le racisme.

Sarah Brannens et Charly Fournier interprètent cette pièce et chantent sur les compositions d’Éric Slabiak, co-créateur du groupe de musique yiddish et tzigane Les Yeux noirs.

14 au 16 novembre. Théâtre la Renaissance, 7 rue Orsel (Oullins). Tarif : 14 à 25 €. Tél. 04 72 39 74 91. Propos recueillis par Antonio Mafra / Le Progrès - Lyon Légende photo :Zabou Breitman a fait ses débuts dans une pièce de Molière montée au TNP par Roger Planchon. Elle y jouait le rôle d’Angélique. Photo Progrès /Photo DR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 12, 2019 6:35 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 12 nov 2019

Molly S., d’après Molly Sweeney de Brian Friel, traduction Alain Delahaye, mise en scène et adaptation de Julie Brochen.

Contemplation du cercle lumineux de pétunias – fleurs violettes, roses et blanches – admiration du jardin familial de l’enfance irlandaise de Molly S., que jouxte encore le petit carré de fleurs sauvages et pastels en fouillis, éclairé par les fameux « Baby Blue Eyes Flowers » et leur célèbre bleu romantique, avant un envoûtement final du massif d’arbustes plus éloigné, aux verts contrastés, des plus clairs aux plus sombres.

L’enfant découvre un détail de paysage grâce à l’art de la couleur et de la tapisserie.

Telle est la leçon de botanique – un rituel affectif d’initiation – initiée par le père de Molly S, que l’élève enfantine s’approprie malgré une cécité dès l’âge de dix mois.

Ces souvenirs de « leçons de choses » reviennent dans les monologues de la quarantenaire qu’est Molly aujourd’hui, héroïne du titre éponyme Molly S., d’après Molly Sweeney de l’auteur irlandais Brian Friel (1929-2015), une œuvre que met en scène avec inspiration et élan, Julie Brochen, femme de théâtre et artiste accomplie.

La pièce en deux actes, inspirée des travaux du neurologiste britannique Oliver Sacks (1933-2015), fait alterner les monologues de Molly, incarnée avec précaution par la metteure en scène, avec ceux de Frank Sweeney, l’époux, enthousiaste à l’idée d’une opération qui fasse recouvrer la vue à sa femme et ceux de M. Rice, l’ophtalmologiste.

Or, les couleurs n’existent pas : la couleur n’est pas une qualité des objets, comme la masse, la forme ou la texture -, ni une intuition, mais une construction cérébrale : nul vert de l’herbe à l’extérieur de nous. Seule, la langue – le poème en prose – y accède.

Les recherches contemporaines imposent dans les années 1970 une conception autre des couleurs, en dépit de la langue traditionnelle qui recourt à l’expression « vision ou perception des couleurs », moins pertinente que « vision ou perception colorée ».

Or, si la couleur ou lumière colorée, au pouvoir évocateur, symbolise la force créative et la clarté du verbe, elle exprime, par-delà l’évidence descriptive, les émotions de l’être.

Et c’est bien le droit à la sensation que défend Molly, une loi même pour la non-voyante. Si elle recouvre effectivement la vue, il reste que son monde intérieur, son univers, entre réalisme et imaginaire, se voit fortement troublé par la perte violente de ses repères.

Tout va vite, tout bouge, les mouvements ne lui laissent aucun répit. Molly décide de ne pas voir, refermant la corolle de ses pétales pleins de vie, comme une fleur dans la nuit.

Elle se souvient de la fête préparée par ses amis avant qu’elle ne soit opérée, et revoit l’élan et l’énergie de la joyeuse et charmante Rita qui chante en son honneur.

Danses, oubli des soucis du jour, les moments festifs entre amis ne se remplacent pas.

Des bouteilles vides, posées sur le sol et sur lesquelles la lumière joue, traversent de lignes géométriques et sobres le plateau de scène, un rappel lointain des verres et de leurs reflets lumineux et scintillants de la scénographie de la Cerisaie par Julie Brochen :

« Nous vivons tous sur une balançoire… Puis une crise survient dans notre vie, et alors… nous nous balançons maintenant de l’exaltation au désespoir, de la joie la plus inimaginable à la détresse la plus totale. » Molly n’éprouve plus rien, blessée à vie.

Julie Brochen est entourée sur la scène de deux beaux chanteurs lyriques, le ténor Olivier Dumait qui joue M. Rice et le baryton Ronan Nedelec qui endosse le rôle du mari de Molly, avec au piano Nikola Takov. Au menu, humanité et tendresse pour Molly.

Sur le plateau, résonnent des chants magnifiques et subtils, purs et libres, comme le spectacle, Sleep, Cradle Song de Britten, It was a lover de R. Vaughan Williams, What shall I do de Beethoven, Sleep de Ivor Gurney, Oft in the stilly night de Thomas Moore…

Un spectacle délicat, un chemin d’éveil à des paysages verdoyants – couleurs, instants festifs et douleurs -, quand ombres et lumières se faufilent entre la poésie et le drame.

Véronique Hotte

Théâtre Dejazet, 41 bd du Temple, 75003 – Paris, du 11 au 30 novembre 2019, du 11 au 30 novembre 2019, du mardi au vendredi à 20h30, le samedi à 16 h et à 20h30. Tél : 01 48 87 52 55.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 19, 2019 8:20 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 18/10/2019 L’Odyssée de Homère, traduction de Philippe Jaccottet, conception de Blandine Savetier, composition et percussions Yuko Oshima.

Ulysse est l’initiateur de L’Odyssée – il lui a fallu dix années pour rentrer chez lui et retrouver les siens à Ithaque. Tel est le récit de ce retour que raconte Homère.

Très loin de chez lui, Ulysse était parti à Troie, comme d’autres rois grecs, se battre contre les Troyens puisque Pâris, fils du roi des Troyens, avait enlevé Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte. L’Iliade raconte la dixième année de cette guerre.

Ulysse est un roi sage et respecté ; courageux et habile, il a le génie de la ruse du cheval de Troie. Or, tandis que les héros sont rentrés chez eux, il est condamné à errer sur la mer loin de sa terre natale, son épouse Pénélope et son fils Télémaque.

Depuis son départ de Troie, Poséidon a dirigé sur lui des maux à n’en plus finir. Le héros surmontera par sa subtilité légendaire, cyclopes tempêtes et sortilèges.

Arrivé, il chasse les prétendants qui se disputent la fidèle Pénélope et sa fortune.

La metteuse en scène Blandine Savetier, avec la dramaturge Waddah Saab, a mis en voix L’Odyssée de Homère, prenant un appui et un envol réussi sur la présence d’acteurs amateurs et de jeunes professionnels issus de la diversité culturelle.

Une histoire d’hommes, de dieux et de demi-dieux que porte avec brio le souffle épique du poème – force orale et mythologique -, selon la conceptrice admirative.

Les interprètes aux aventures différentes ont un parent ou un grand parent qui a connu l’exil, vivant plusieurs vies, tel Ulysse, le patient et le résistant mythique.

Une langue orale et fluide à la manière du poète traducteur Philippe Jaccottet, en vue d’une adaptation à la façon d’un scénario de série, entre sens et rythmique.

Ces jeunes gens déclament la modernité de L’Odyssée, avec la figure complexe du héros et des autres, dont aucun ne peut prétendre à la vérité ou à la justice absolue.

Les dieux sont amoraux et le déchaînement des passions laisse peu de place à la raison. Pour Blandine Savetier, Ulysse est à la fois un héros et un anti-héros, capable de refuser l’immortalité que lui offre la déesse Calypso, préférant partir pour redevenir mortel et bénéficier à nouveau de la liberté et d’une histoire à soi.

Quand il sera revenu sur son île, chez les siens, comme l’a prédit le devin Tirésias, il lui faudra repartir en voyage pour errer jusqu’à rencontrer un peuple ignorant la mer.

« L’Odyssée n’est pas l’épopée du retour d’Ulysse à Ithaque. C’est plutôt l’épopée du désir toujours renouvelé d’aventures, de voyages, de rencontres et de conflits qui transforment les êtres humains. Le récit d’une continuité dans la métamorphose… »

L’aventure théâtrale pour les interprètes et le public se décline en treize épisodes – soit deux épisodes par soirée, et le jeudi est consacré aux deux premiers épisodes – Au nom du Père, du Fils et d’Athéna et A la recherche du père perdu.

Le vendredi 18 octobre à 19h, suivent les deux autres épisodes, et le samedi 19 octobre à 16h, deux autres encore, puis à 19h, les trois autres suivants, jusqu’au dimanche 20 octobre à 15h, pour les deux suivants, et à 18h, pour les deux derniers.

Ils sont tous là, pour la soirée d’introduction aux deux premiers épisodes, face public devant leur pupitre, s’adressant aux spectateurs et les invectivant, fougueux, passionnés et habités par le verbe poétique qu’ils portent avec enthousiasme.

Grâce au Poète et à la Muse, apparaissent, Ulysse, Athéna qui prend les traits de Mentès, roi ami d’Ulysse, puis ceux de Mentor, Télémaque encore, Nestor, Ménélas.

Eux aussi sont là d’abord, Elan Ben Ali, Paul Fougère, Neil-Adam Mohammedi, Yuko Oshima, Julie Pilod, en alternance avec Claire Toubin, Mélody Pini, Souleymane Sylla.

Des interprètes radieux qui font entendre le souffle épique et poétique d’une aventure universelle, égrainant les situations délicates d’une réalité renaissante.

Une traversée palpitante entre les songes et l’art de l’imaginaire – une interrogation insatisfaite et constante sur l‘infinie complexité du monde – dont chacun relève.

Véronique Hotte

Pavillon Villette, métro Corentin Cariou ou Porte de la Villette, du 10 au 20 octobre 2019. Tél : 01 40 03 75 75.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 14, 2019 7:30 PM

|

Par Christine Friedel dans Théâtre du blog - 14 octobre 2019 Reconstitution : le procès de Bobigny d’Emilie Rousset et Maya Boquet

L’actualité force la porte du théâtre. Le recul, en Europe et dans le monde, du droit pour les femmes à disposer de leur corps et d’avoir accès à l’I.V.G., nous inquiète à juste titre. Deux jeunes femmes ont mis en scène la mémoire du fameux procès de Bobigny (Seine-Saint-Denis), un procès majuscule et voulu exemplaire par la grande avocate Gisèle Halimi : avec le cas de Marie-Claire, seize ans à l’époque, violée, puis enceinte et dénoncée par son violeur pour délit d‘avortement, ainsi que sa mère, deux amies ayant servi d’intermédiaire et la « faiseuse d’anges » !

Il fallait donc faire abolir la loi de 1920 (aggravée par la suite à deux reprises) qui interdisait toute publicité pour la contraception et criminalisait l’avortement. Loi meurtrière : des milliers de femmes mourraient chaque année faute d’encadrement médical. On le sait, mais certains ne veulent pas le savoir : aucune interdiction, aucune sanction, aucun danger n’arrête une femme qui refuse de mettre au monde un enfant dans des conditions qu’elle juge impossibles. Quitte à en passer pour elles par la peur, le traumatisme, l’humiliation et la « punition » avec curetage à vif : à lire entre autres dans L’Événement d’Annie Ernaux. Au printemps dernier a été créé au Vieux-Colombier à Paris avec les acteurs de la Comédie-Française, Hors la loi de Pauline Bureau (voir Le Théâtre du Blog). Le drame de l’adolescente et le retentissant procès qui a suivi, y étaient incarnés, et en même temps mis en perspective avec la Marie-Claire d’aujourd’hui. Un travail clair et fort.

À Gennevilliers aujourd’hui, Émilie Rousset et Maya Boquet en éclairent les enjeux d’une autre manière. Elles ont collationné les documents, rencontré les témoins de l’époque : « Nous avons choisi des matériaux où il y a un rapport très fort au langage et à la représentation, par exemple les débats politiques et le procès » pour «créer des formes théâtrales qui sont des sortes d’hypothèses de la réalité, révélant artificialité et merveilleux ». Nous voici donc invités à prendre place dans l’un des douze cercles de parole et d’écoute sur le double plateau du Théâtre de Gennevilliers. Stars, universitaires, avocats, prix Nobel : beaucoup de femmes parmi les grands témoins de l’époque mais aussi des hommes. L’avortement n’est plus seulement Une Affaire de femmes, selon le titre du film de Claude Chabrol (1988) sur la condamnation et l’exécution sous Pétain d’une femme qui pratiquait des avortements.

Ils se souviennent plus ou moins, parce que la mémoire trie, exagère, oublie et surtout ils racontent. Ces textes portent la marque d’une époque de libération et de violence politique : on apprend, sidéré, qu’au moment où la contraception et l’avortement étaient encore illégaux en France (1972), ils étaient activement promus à la Réunion, en vue d’un « équilibrage » ethnique selon son député « décomplexé » Michel Debré. On entend la journaliste Claude Servan-Schreiber affirmer que, oui, elle est une bourgeoise et qu’ elle a ainsi pu avorter dans de bonnes conditions en Suisse : la liberté des femmes est encore une question de classe sociale. On écoute le témoignage du professeur Milliez : « Je ne vois pas pourquoi nous, catholiques, imposerions notre morale à l’ensemble des Français. »

Chaque prise de parole dure environ un quart d’heure, puis l’auditeur et le comédien changent de cercle. Car il s’agit bien de comédiens qui jouent un rôle précis : faire passer une parole, une vie. Un jeune homme joue Françoise Fabian, témoin au procès mais peu importe, il entend l’humour, l’intelligence, l‘élégance de la comédienne et nous les restitue avec sa propre vivacité. On le retrouvera plus tard en professeure de sciences politique ou en médecin. « C’est aussi une façon de recréer pour le-la spectateur-trice, le rapport que nous avons eu, Maya et moi, à ce document d’archives : naviguer entre les plaidoiries, les réquisitoires, les témoignages et choisir ensuite d’aller interroger telle ou telle personne. »

Ces vérités multiples prennent de plus en plus de vie au fur et à mesure du parcours. C’est entendu, on ne pourra pas tout voir ni tout entendre mais tous ces points de vue construisent une vérité passionnante et ouverte, sans pour autant tomber dans le relativisme. Le plaisir grandit. Quand on nous a annoncé le dispositif avec casque d’écoute, on pouvait s’inquiéter d’un recours à la technologie, d’un projet conceptuel. Rien de cela : tout fonctionne avec une parfaite économie et une toute aussi parfaite efficacité ; le réglage impeccable du son y est pour beaucoup, comme les circulations aisées.

L’invention de cette forme théâtrale est en parfaite adéquation avec le projet philosophique. La scénographie est celle de l’écoute mais sur les deux fonds de scène opposés, des images du Palais de justice nous font un petit signe de biais, légèrement ironique : pesanteur solennelle des colonnes que le procès de Bobigny a ébranlées, Justice incarnée par une figure féminine d’une puissance illusoire, gros plans sur le masculin et le féminin de quelques statues, et même sur une feuille de vigne… Nous sommes captivés par cette adresse personnelle et vivante. Voilà du gai savoir, profond, effervescent. Voilà une Reconstitution comme en donne parfois le meilleur théâtre : un faisceau de pensées et d’émotions (qui, elles-mêmes, donnent à penser) à partager et qui ouvrent des espaces immenses.

Christine Friedel

Le spectacle a été joué au Théâtre de Gennevilliers (Seine-Saint-Denis), du 10 au 14 octobre.

Théâtre de la Cité Internationale, Paris (XIVème), les 19 et 20 octobre.

Et en Val-de-Marne : au P.O.C. d’Alfortville, le 16 novembre et au Théâtre de Rungis, le 30 novembre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 8, 2019 11:08 AM

|

Par Yvon Le Scanff dans la Revue Etudes - octobre 2019

Il n’est sans doute pas étonnant qu’un tel spectacle prenne place dans la programmation de saison d’un théâtre dirigé par Wajdi Mouawad : il superpose en effet trois strates de temps enchevêtrées autour d’une idée de théâtre, une ville – Mossoul - et sa mémoire : 2025 (du centre Data Geolog au Motel Assurbanipal, lieu de résistance de hackers aux USA), 2014-2016 (la guerre de Mossoul et les agissements de l’état islamique), 612 avant J.C (Ninive, son dernier empereur et son scribe). C’est en revanche une bonne surprise – du moins si on découvre Joséphine Serre – de passer près de trois heures à suivre avec attention une histoire captivante, à envisager des questions de civilisation et leurs enjeux profonds, sans ennui mais également sans paresse. Il est vrai que le spectacle, parfaitement informé mais sans didactisme pesant, ne manque pas de faire écho à des préoccupations actuelles concernant notamment les problèmes bio-éthiques liés au big data et à sa manipulation. Ainsi tour-à-tour sont évoqués les évaluations numériques des citoyens (qui rappelle le projet chinois de notation continue au sujet de l’attribution d’un crédit social), l’effacement de données sensibles (notamment liées à des recherches sur le changement climatique) ou la copie numérique intégrale des données d’un individu. Le spectacle montre bien que pendant qu’on s’effraie des androïdes de la Science-Fiction quand elle annonce et dénonce le risque et l’horizon de manipulations génétiques, l’informatique avance à grands pas vers la duplication numérique de l’être humain. Cette question de la conservation – copie, mémoire, archive, stockage etc. – est bien au cœur de ce spectacle éminemment pensif et un brin panique. De fait, ce qui est admirablement montré sur scène c’est bien la réversibilité des valeurs et des principes. Le personnage emblématique de cette bi-polarité est bien Mila Shegg (l’avatar lointain et un peu désorienté de Gilgamesh), l’informaticienne spécialiste de l’informatique quantique et donc de la duplication non binaire (ce qui est là est ailleurs, ce qui est autre est le même) : elle finira par renier son propre camp et quitter Geolog (les stockeurs-destructeurs) pour rejoindre les hackers conservateurs-réactionnaires (le projet internet archive ?) dans le Motel Assurbanipal, du nom de l’empereur bien connu sous le nom de Sardanapale, fondateur de la première bibliothèque, et notamment premier conservateur de l’épopée de Gilgamesh, dont la hantise millénaire est précisément de se conserver. Dans ce spectacle, l’instinct de conservation engendre l’idée-monstre d’une possible copie intégrale et numérique de l’être humain tandis que le nihilisme prend le masque d’une barbarie technologique et hégémonique aux bonnes intentions affichées (Geolog, double et avatar anagrammatique de qui vous savez) ou à l’inverse le visage de la brutalité obscurantiste et inhumaine (Daesh). Le finale, choral et chaotique, éperdu dans le chaos des temps et le labyrinthe des espaces quantiques concomitants nous apprend ce que nous avions fini par comprendre en suivant le fil d’Ariane d’un spectacle qui restera archivé dans notre mémoire vive : Mossoul c’est Ninive, il suffit juste de passer le fleuve de l’oubli.

Jusqu’au 12 octobre 2019 à La Colline – Théâtre national (Paris)

27 et 28 mars au LU – le lieu unique, Nantes

Novembre 2020 au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 20, 2020 3:59 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 19 septembre 2020

Après « Un démocrate », consacré à celui qui pensa la propagande, l’auteure, metteuse en scène et comédienne s’intéresse, avec « Bananas (and kings) », à la fortune que la culture du fruit en Amérique Latine offrit à quelques cyniques, dévastant populations indiennes et paysages.

Elle possède de l’audace et une maîtrise de l’art du théâtre qui sont bien réconfortantes en une période où la faiblesse des propositions est frappante. Julie Timmerman est une artiste remarquable. Elle a été comédienne en herbe, elle est devenue une femme de tête qui n’a jamais abdiqué une sensibilité extrême. Après Un démocrate –un livre complété d’un dossier très intéressant vient de paraître- Julie Timmerman poursuit son questionnement, par le théâtre même, d’épopées qui se sont dessinées grâce aux injonctions d’un monde capitalistique et sans états d’âme. Avec Bananas (and kings) , elle réussit, dans le même style, une plongée hallucinante dans le monde qu’elle évoquait rapidement dans Un démocrate. Elle y évoquait des faits qui sont la conclusion de Bananas, son dénouement, presque. Guatemala 1954 : un coup d’Etat est ourdi par la CIA et la très puissante United Fruit Company. Ce qui est très aigu dans le travail de Julie Timmerman, c’est qu’elle nous apprend, sans leçon rigide, comment les multinationales ont pu commencer à grignoter le pouvoir des Etats, dans l’unique pensée de leur profit financier. On ne vous résumera pas ici les faits et moins encore la manière dont l’auteure et metteuse en scène conduit son récit. Elle le développe avec intelligence et efficacité, sans jamais amoindrir le charme consubstantiel au théâtre. Avec quatre comédiens –elle évidemment et aussi Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, en s’appuyant sur une équipe artistique et technique de premier plan (décor, lumière, son, vidéo, musique, costumes), elle nous captive. Quatre pour quarante-trois personnages. Du XIXème siècle aux années soixante, on voit grandir une société tentaculaire et toxique, la United Fruit Company. On la vit détruire les Indiens, les réduire, les ruiner, les exploiter, les déposséder, pour pratiquer l’ultra culture de la banane et agir sur tous les rouages des pays utiles à ce déploiement arasant. Des pouvoirs de la communication, de la propagande, dans Un démocrate, à celui des atroces connivences dans Bananas, Julie Timmerman, mine de rien, écrit des pièces fortes, puissantes. Disons-le, en cette très morose rentrée qui offre une cascade de gentils essais d’un intérêt plus que faible, Bananas est un véritable morceau de théâtre, palpitant et enthousiasmant. Pas le temps aujourd’hui d’analyser les passages d’un mouvement à l’autre, d’un personnage à l’autre –Julie aime les personnages de garçons !- , pas le temps de louer dramaturge et collaborateur artistique. On y reviendra, Un seul mot : allez-y ! Du théâtre exigeant, élitaire pour tous, comme on le dit, reprenant Antoine Vitez. Allez-y et nous y reviendrons… Théâtre de la Reine Blanche, du mercredi au samedi à 21h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h50 sans entracte. Jusqu’au 1er novembre. Tél : 01 40 05 06 96. Lisez l’ouvrage consacré à la pièce précédente « Un démocrate », ou le parcours d’Edward Bernays, « petit prince de la propagande ». C&F éditions –Caen master édition. 18€. reservation@scenesblanches.com https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/bananas-and-kings Légende photo : Les Indiens, tous les Indiens en un personnage, femme-fantôme qui témoigne des faits. DR Photo de Pascal Gély.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 19, 2020 9:32 AM

|

Publié par Anne Monfort, metteuse en scène, dans L'Oeil d'Olivier - 18 avril 2020 lI y a le moment où ça arrive, où l’on vit sa vie, où l’on répète, où l’on joue des spectacles qu’on pense en lien avec le réel, où l’on prépare des projets.

Pour moi, ça arrive au moment de partir en tournée avec deux spectacles que j’aime beaucoup, Pas pleurer, l’adaptation du roman de Lydie Salvayre, et La méduse démocratique, où le fantôme de Robespierre vient nous parler des violences policières et de mesures actuelles que le Comité de Salut Public n’aurait jamais osé prendre. Au moment où je travaille avec mon équipe et de formidables jeunes comédien.ne.s sur L’avancée de la nuit de Jakuta Alikavazovic, un texte qui m’accompagne depuis quelques années, pour en faire un spectacle – le vendredi 13 mars, jour de la dernière répétition, les phrases résonnent avec une étrangeté particulière : « Une ville peut-elle mourir de peur ? », « Le fantastique est devenu la condition de nos existences »…. Au moment aussi de la naissance d’un projet de mise en scène très excitant sur un texte d’Anja Hilling – Nostalgie 2175. En 2175, les humains ne peuvent plus sortir à l’air libre sans combinaison de protection, le corps s’est modifié, la chaleur est intenable ; tout et rien à voir à la fois, mais difficile de ne pas penser à aujourd’hui, même si le texte a été écrit il y a dix ans…

Et il y a ce qui arrive

Après un bon moment d’inconscience et de sentiment factice d’invulnérabilité, on atterrit.

Il y a d’abord une sensation d’être privilégiée et totalement inutile au regard de celles et ceux qui sont en première ligne tous les jours, les soignant.e.s, les caissier.e.s, les agent.e.s de propreté, les postier.e.s, les livreurs….

Surtout la montée d’une immense colère vis-à-vis des politiques qui assèchent l’hôpital public depuis des années en clamant que le système français est le meilleur (si on regardait l’Allemagne ?), parlent d’un « argent magique » qui n’existerait plus pour l’hôpital, et ça a commencé bien avant… Une immense colère envers ceux qui parlent de guerre en nous rejouant les taxis de la Marne, et en ne perdant jamais une occasion de restreindre les libertés publiques et les acquis sociaux, tout en multipliant les injonctions contradictoires – n’allez pas dans les parcs mais allez voter, restez chez vous mais allez travailler.

Une colère aussi de voir l’inquiétude de mes parents qui l’ont servie, la médecine, en PMI, à l’hôpital, en libéral conventionné secteur 1 (oui, ce truc où la consultation est intégralement remboursée par la Sécurité Sociale, même en psychiatrie, car on peut avoir des convictions et considérer que la santé mentale n’est pas un privilège de classe ou en tout cas ne devrait pas l’être). Quand je vois leur peur, pour eux, pour les autres, pour les malades, pour les collègues éreinté.e.s sans le minimum pour travailler, j’ai le sentiment d’une immense trahison.

Dans L’amant des morts, Mathieu Riboulet donnait la parole aux morts de l’épidémie de sida, qui disaient aux vivants : « Mais même en tirant nos rideaux, en estompant nos ombres, en nous délitant dans la grande mascarade sans queue ni tête qui nous tient lieu d’existence, nous en sommes là. Et vous en êtes là avec nous. Et si vous êtes encore vivants c’est parce que nous sommes morts. » Le même Mathieu Riboulet citait Saint-Just en exergue d’Entre les deux il n’y a rien : « Ceux qui survivent aux pires crimes sont condamnés à les réparer ». Espérons qu’une fois les mort.e.s pleuré.e.s, cet épisode nous amènera à réparer notre modèle de société, notre hôpital public, nos systèmes de solidarité planétaires, nos façons de faire de la politique et de l’écologie, de travailler et de vivre.

Et quelques jours plus tard….

Ça dure. Mais c’est étrange à dire, on s’habitue- ou du moins on prend des habitudes. Dans mon cas, on s’organise, on syndicalise, on essaie de comprendre, d’informer, on revendique, on alerte. C’est tout petit, au sens où « ça ne sauve pas des vies » dirait ma mère, mais c’est tenter que notre métier traverse cette crise sans trop de « pertes humaines ». Là aussi, la phraséologie guerrière revient, avec tous ses relents détestables- du coup, comment faire pour qu’il n’y ait ni « dommages collatéraux » ni « bombes intelligentes », ni « cibles d’opportunité » ? Que cette crise ne soit pas une nouvelle preuve que la culture a intériorisé la logique concurrentielle d’une fausse méritocratie. Si l’on veut vraiment poursuivre ce vocabulaire, je préférerais la « doctrine zéro mort », dans tous les camps, et de ne pas voir disparaître du métier nombre de compagnies, d’intermittents dans la jungle de cette saison blanche.

Et même si j’ai la chance de ne pas avoir été interrompue en plein milieu de répétitions, ni arrêtée en pleine course juste avant une première, il y a une grande tristesse. Je me demande, comme nombre de mes collègues, comment continuer, faire mon métier, alors que nos outils de travail ne sont pas accessibles, qu’on est loin du plateau. Lire, bien sûr, préparer, écouter, travailler. Rencontrer des gens, même.

On se réunit, même ; je repense à notre toute première lecture de Nostalgie 2175 où nous débutions tous dans notre usage de réunion zoom, la fameuse réunion zoom qui, en l’espace de deux semaines, est devenue, notre meilleure amie du quotidien. Ironie du sort, la pièce d’Anja Hilling parle de l’impossibilité à se toucher dans le monde de 2175, et lors de cette première séance de travail, les adresses si intenses des acteurs auraient pu faire croire qu’ils traversaient les petites boîtes de l’écran… Bien sûr, on découvre le mille-feuilles d’un texte, comme on le ferait à la table- peut-être même avec plus d’étonnement, de concentration ?-, avec l’extrême joie de s’interroger sur ce que signifie ce point ou ce passage à la ligne, d’entendre soudain le texte s’ouvrir dans la voix et laisser apparaître des espaces inexplorés. Tout en ne faisant que constater une immense frustration -on se sent face au mur, en l’absence de plateaux, de corps, de se retrouver, difficile d’aller plus loin.

Et si cette crise permettait de déjouer les fétiches ?

ce laboratoire obligé nous montre bien ce qu’internet peut faire et aussi tout ce qu’il ne peut pas faire, et que le jouet, au regard du spectacle vivant, offre des possibles ,vastes certes, mais pas illimités. Je pense à ces musiciens qui en font un témoin du travail et mettent en ligne leurs gammes, leurs exercices, et surtout pas des concerts ou des représentations qui demanderaient autrement plus de temps, de secret et d’errance.

Et si cette mise à l’arrêt nous obligeait à repenser le temps de nos métiers – combien de dates fixées parfois depuis deux ans s’évaporent car il devient impossible de savoir ce qu’on fera dans dix jours –, à inventer un rythme de travail qui puisse être celui, intrinsèque, des artistes, de leur rencontre avec les spectateurs, et non des réseaux de financements et des habitudes de convocation du public, à repenser l’espace de notre travail, à déjouer la hiérarchie qui va de l’international au local, à ne plus accepter comme normal un système de reconnaissance qui passe par notre capacité à « produire » aux dépens parfois du sensible (un rien paradoxal, alors que plus grand’monde parmi les artistes ne croit plus à la croissance comme synonyme de bonheur).

Il n’est pas interdit d’espérer….

Anne Monfort, metteuse en scène

Crédit photo © Simon Gosselin, © Rita Martinos et © Patrice Forsans

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 17, 2020 2:49 PM

|

Texte de Lisa Guez publié dans Sceneweb - 17 avril 2020

Lisa Guez avec sa compagnie Juste avant la compagnie, dont la spectacle a reçu le prix du Jury et le prix des Lycéens du Festival Impatience 2019, devait présenter Les femmes de Barbe-bleue dans le cadre du Festival d’Avignon au Gymnase du Lycée Saint Joseph, du 18 au 22 juillet 2020. Elle n’ira pas à Avignon cette année, comme tous les artistes programmés. Elle envoie cette tribune, écrite au lendemain de l’annulation.

Pour tous ceux et celles qui comme nous, ne sont pas allés au Festival Mythos, n’iront pas à Avignon, ni en Anjou, ni aux Nuits de Fourvière… Pour tous ceux et celles qui n’ont pas pu jouer leurs spectacles… Pour tous ceux et celles qui ont dû fermer leurs lieux de rencontre et de culture. Pour tous ceux et celles qui n’ont pas pu aller au théâtre, participer à des ateliers, rencontrer des œuvres vivantes.

Avignon, comme une place forte est tombé.

La résistance, nous dit-on, passe par l’isolement et la fermeture pour encore des mois des universités, des festivals et des théâtres… Les maisons de nos vies intellectuelles, politiques et imaginaires.

Peut-être avec un peu de préparation, et une politique plus raisonnable depuis les premiers signes, les choses auraient pu se passer autrement. Peut-être, peut-être pas.

Lundi soir, on nous a cité les articles inventés par la Révolution française – pour éviter la guillotine.

Les français « indisciplinés » sont finalement un « bon peuple » qui fait courageusement le travail. Merci au peuple.

Il y a des choses plus grandes que nous, même si on ne comprend pas grand-chose.

Toujours est-il qu’Avignon est tombé, dans mon cou, comme un couperet

Avignon,ses défauts, cette « usine à spectacles », « trop de spectacles », ce « grand marché », ce « lieu aristocratique d’une culture bourgeoise », où les artistes sont jugés, comparés, etc.

MAIS Avignon, son histoire, ses découvertes, ses fêtes, ses embarcations, ses rencontres, ses lieux de questionnements, ce bouillonnement de formes et de vie, Avignon-Vilar, Avignon symbole !

Dans notre petit milieu de théâtre, tout le monde critique et pourtant se précipite à Avignon.

Sans doute qu’une idée de naissance et de rassemblement font l’identité de ce festival, qu’un rêve de théâtre y perdure, archaïque et puissant. Vilar disait : « construire des théâtres, folie nécessaire ».

Nous, qui croyons à la nécessité de créer des spectacles vivants pour ne pas devenir fous, et qui continuons même si nos infrastructures sont parfois viciées : que va-t-on devenir ?

Les équipes des festivals Mythos, Anjou, Nuits de Fourvière, Avignon Off et In ont tenu bon jusqu’à la fin dans l’espoir que quelque chose serait possible.

Moi aussi j’ai espéré très fort avec Les Femmes de Barbe Bleue être dans le In avec mes amies, mes sœurs. Pas seulement par égoïsme, mais parce qu’on ne peut pas passer sa vie cloitré dans la peur, dans nos maisons, sans contacts réels, sans présences, sans spectacles, sans l’aura des acteurs. Parce que la vie vaut la peine d’être vécue quand elle est la vie.

L’annulation de ces grands festivals, c’est un ébranlement, c’est un socle sur lequel toute une organisation tient. Des milliers et des milliers d’intermittents, d’artistes, d’intellectuels

tiennent en équilibre sur le festival d’Avignon. Cette année, nous aussi.

Après avoir travaillé avec frénésie longtemps, loin des plateaux institutionnels, la tasse n’a pas été facile à boire. Cela fait un an et demi que nous voulions aller jouer dans le festival. D’abord dans le off, au Théâtre des Carmes et nous en étions plus qu’heureuses, et puis, comme nous avons eu la chance d’obtenir le prix du jury du festival Impatience, au festival In. Le Graal.

C’était une immense joie. Nous étions prêtes, cœur vaillant. Ce spectacle dans lequel nous avons mis tout notre cœur, nous aimons le partager, nous voulons le jouer, longtemps.

Avignon était la possibilité d’éclore, de rencontrer un plus large réseau de professionnels, de nouveaux spectateurs, c’était la promesse d’une vie plus longue pour nos histoires de désir et de perdition.

Dans ce monde secoué, que vont devenir nos métiers ? Avec cette crise, les salles sont fermées jusqu’à l’été, et j’ai peur que ce ne soit que le début d’annulations, de fermetures, de reports, d’annulations, de fermetures et de reports. Combien de temps ?

Nous n’avons plus confiance dans le sol qui nous porte.

Combien de créations ne pourront pas naître ? Combien de créations vont disparaître ?

D’idées et de rêves noyés ? D’artistes gelés dans ce très long entracte ? Comment vont faire, sur le long terme, les créateurs, les comédiens, les techniciens, les administrateurs, les chargés

de diffusion et de production et les attachées de presse ? Ne voit-on pas le cataclysme qui s’abat sur les jeunes et moins jeunes compagnies qui voient les efforts de nombreux mois de travail se volatiliser ? Ce sont les artistes et surtout les indépendants qui vont payer le prix fort du confinement. Pourtant ce sont eux qui font la vitalité de la création et de l’invention aujourd’hui.

Comment va-t-on faire sans théâtre ? Comment se battre contre les terreurs qui nous guettent sans lieux de représentations ?

Je pense aux personnages des Femmes de Barbe Bleue qui pour conjurer la violence destructrice du féminicide singent leur bourreau et, dans le jeu, dissolvent son pouvoir.

Conjurer la mort et l’isolement par la mise en spectacle. Comme Persée qui affronte Méduse dans le miroir.

Comment va-t-on faire pour tenir, nous qui ne savons pas faire autrement que de jouer ? Comme disait Vilar, le théâtre, nécessaire comme le pain. On ne pratique pas ce métier pour réussir dans la vie, à moins d’être naïf. On le pratique parce qu’on a pas le choix et qu’il n’y a que ça qu’on sache faire, qu’on puisse faire, ou qu’on ne puisse pas ne pas faire. Parce que c’est vital : pour nous, cela donne un sens et une valeur à la vie, cela nous permet de ne pas

nous sentir impuissants.

L’annulation des festivals est une très grande tristesse. Un théâtre fermé, un théâtre qui ne peut être un lieu de pensée et de rencontre, ce n’est pas de bon augure. Face à ce trou béant, le vertige nous empoigne.

J’espère qu’à la mi-juillet, ce sera fini, derrière nous. Que l’on pourra se retrouver, avec le théâtre, la danse, le spectacle vivant, avec les cours à l’Université, les ateliers de théâtre.

J’espère vraiment, pour nous tous, pour la vie, pour la possibilité de dépasser à plusieurs la sidération, la peur et les solitudes. Nous en avons besoin.

Lisa Guez, Metteuse en scène et autrice.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 28, 2020 6:37 PM

|

par ARMELLE HÉLIOT dans son blog le 28 février 2020

Dans « Toute nue », elle marie Feydeau et Norén. Rien d’incongru, mais un grand morceau de théâtre interprété à la perfection par un groupe de comédiens audacieux.

Il y a des soirs où, en quelques minutes, une toute petite poignée de minutes, on est submergé par le sentiment d’une évidence : on est devant du grand théâtre, un travail intelligent, jubilatoire, à la fois très pensé et très libre.

C’est le cas avec Toute nue, spectacle sous-titré « Variation Feydeau Norén ». Pourtant, autant le dire, on était un peu circonspect devant cet intitulé ! Marier Feydeau et Norén, quelle drôle d’idée ! Or, c’était méconnaître la femme qui a rêvé ce projet huit années durant avant de parvenir à ses fins ! Emilie Anna Maillet a conçu Toute nue, signant dramaturgie et mise en scène. Entourée d’une équipe excellente, elle a réuni les interprètes adéquats. Il y a vingt ans, elle a fondé une compagnie de théâtre, « Ex voto à la lune ».

Elle est une artiste qui pousse les murs : sa formation plurielle l’a conduite à mêler les disciplines sur le plateau. Musicienne, chanteuse, comédienne, danseuse, elle a compris ce que la magie nouvelle comme les technologies numériques sophistiquées pouvaient apporter à la représentation, tout comme les subtilités de la spatialisation du son et un usage pertinent de la vidéo.

Comédienne, Emilie Anna Maillet a travaillé avec de grands metteurs en scène, des regrettés Pierre Debauche et Piotr Fomenko, à Alain Françon, en passant par André Engel, Jean-Pierre Vincent, Krystian Lupa ou Julie Brochen. Un sacré beau parcours.