Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 20, 2023 6:07 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 19 octobre 2023 Dans les Centres dramatiques nationaux (CDN), la parité est quasi atteinte en termes de direction et de programmation. Et elle progresse sur les scènes nationales. On revient pourtant de loin. Ne boudons pas, attrapons les bonnes nouvelles, même lorsqu’elles se présentent sous la forme d’une forêt touffue de chiffres. Longtemps, l’égalité des hommes et des femmes, dans et sur les scènes publiques labellisées, était un genre d’Himalaya supposé inaccessible. Pas assez d’autrices dramatiques, pas assez de metteuses en scène, pas assez d’artistes femmes ayant envie de diriger une structure, prétendait-on pour qu’il soit possible d’envisager des saisons théâtrales paritaires et une direction qui ne soit pas majoritairement masculine. Jusqu’à l’année dernière, les chiffres étaient impitoyables : lorsque les femmes étaient majoritaires, c’était parce que les spectacles dont elles se chargeaient avaient trait à la jeunesse ! Elles restent toujours surreprésentées dans cette catégorie. Pour le reste, ça s’arrange. Deux études dont Libération a eu la primeure indiquent une inflexion, qui prouve que la volonté collective vers moins de discrimination sexuelle est payante. La première provient de l’Association des Centres dramatiques nationaux (ACDN), dont les 38 directions ont signé en 2022 pendant le festival d’Avignon une charte les engageant à œuvrer concrètement en faveur de l’égalité femmes-hommes dans la programmation, les budgets alloués, ainsi que les jauges offertes aux spectacles. L’ACDN s’est associée à une chercheuse doctorante, Inés Picaud Larrandart, qui mène à ses côtés un travail d’analyse sur la mise en œuvre de la parité et explore également les questions de diversité – où tout reste à faire. L’analyse fine de la saison 2022-2023 constitue donc une sorte d’année zéro. Elle montre que dans les Centres dramatiques nationaux, ces structures dont la spécificité est d’être dirigées par un artiste, la parité est quasi atteinte en termes de direction et de programmation. On revient pourtant de loin. En 2006, seulement trois femmes étaient à la tête d’un CDN. Aujourd’hui, elles sont 19, dont 3 co-directrices qui partagent leur mission avec un directeur, sur les 38 structures existantes. Toujours dans les CDN, en termes de programmation, de durée des séries, de jauges allouées, les nouvelles sont bonnes : 50,5% des spectacles ont été mis en scène par des femmes et ils sont programmés aussi longtemps que ceux proposées par des hommes, dans des jauges légèrement plus restreintes, mais légèrement plus remplies Un seul théâtre national dirigé par une femme La metteuse en scène Emilie Capliez, qui préside l’association, incite pourtant à ne pas faire sonner trop vite les youyous de la victoire. Notamment parce qu’une disproportion dans les moyens alloués, nerf de la guerre pour produire des spectacles, est criante. Tout se passe comme si les tutelles acceptaient de nommer des femmes dans des structures à condition qu’elles soient petites, circonscrites, modestes, et qu’elles ne fassent pas trop de bruit. Leur art séculaire de savoir accommoder les restes est-il censé déteindre sur leur pratique et leur permet-il de savoir mieux que leurs homologues masculins comment faire plus avec moins ? Les cinq CDN les mieux dotés sont dirigés par des hommes tandis que quatre des cinq les moins lotis le sont par des femmes ! Qu’en est-il dans les autres structures publiques ? Et bien indiquons déjà, ce n’est pas un scoop, que si quatre des cinq théâtres nationaux – la Comédie française, l’Odéon, le Théâtre national de la Colline et Chaillot – sont dirigés par des hommes, un seul – le théâtre national de Strasbourg – l’est par une femme, Caroline Guiela NGuyen, et depuis peu. Si l’on zoome sur le théâtre du Châtelet, joyau de la ville de Paris, rappelons que c’est un homme qui vient d’y être nommé, Olivier Py, alors que la short list était constituée de deux candidatures féminines fortes (Valérie Chevalier et Sandrina Martins). Les 78 scènes nationales qui maillent le territoire français ne sont, sauf infime exception, pas dirigées par des artistes. Elles ont une mission davantage pluridisciplinaire que les CDN, au point que 23 d’entre elles intègrent un cinéma d’art et d’essai en plus de leurs salles de spectacles traditionnelles. Une autre différence de taille les distingue des CDN : la grande majorité des directions à la tête d’une scène nationale sont nommées en CDI, c’est à dire potentiellement pour la vie. Fabienne Loir , secrétaire générale de l’Association des Scènes nationales, observe elle aussi une progression nette des femmes à la tête des structures, qui passe de 26% en 2017 à 39% aujourd’hui – loin de la situation quasiment équilibrée des CDN. Et elle aussi note que les femmes, dernières arrivées, gèrent des structures plus petites et moins bien dotées que les hommes. «Plus les gens sont expérimentés, plus ils peuvent postuler à de grosses structures», constate Fabienne Loir. Nomination attendue à la tête de la Commune, à Aubervilliers On vous avait promis une forêt de chiffres, poursuivons notre promenade, armez-vous d’une machette. Les chiffres globaux de la saison 22-23 délivrés dans le nouveau rapport du Syndeac, principal syndicat des scènes subventionnées toutes catégories confondues, témoignent eux aussi d’une progression des femmes sur tous les terrains. Mais de moindre ampleur que dans les CDN, et ils sont tous en-deçà de la parité. Citons en deux : si 35% des spectacles étaient mis en scène par des femmes dans les structures adhérentes au syndicat en 2019-2020, ils sont 42% deux ans plus tard. Si elles n’étaient que 29% d’autrices représentées en 2019-2020, elles sont 35% en 2021-2022. Les pourcentages cachent de fortes disparités entre les structures, et le Syndeac promet «d’examiner, au cas par cas, la situation des adhérents dont les chiffres sont très éloignés des objectifs afin de trouver des soutions». On peut s’en réjouir : les tutelles – l’Etat, les municipalités, les collectivités locales, la région – prennent garde de nommer des femmes à la tête des structures. Mais savent-elle les renommer ? Autrement dit, les directrices jeunes et moins jeunes peuvent-elle faire fructifier leur expérience ? Ou se retrouvent-elles fatalement «à la rue» après leurs bons et loyaux services ? Pour l’instant, seulement deux femmes metteuses en scène ont pu renouveler leur expérience de directrice de CDN. La salve de nominations récentes – Bérangère Vantusso à la tête du CDN de Tours, Fanny de Chaillé au CDN de Bordeaux, Marcial Di Fonzo Bo au Quai à Angers – ne modifie pas l’équilibre. Restent encore deux lieux à pourvoir : la Comédie de Caen et, de manière imminente, la Commune – CDN d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, lieu emblématique de la démocratisation culturelle. Et où figurent en dernière sélection Célie Pauthe et Laetitia Guedon, toutes deux en fin de mandat. La Commune va donc concentrer tous les regards. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Fanny de Chaillé (CDN de Bordeaux), Caroline Guiela Nguyen (Théâtre national de Strasbourg) et Bérangère Vantusso (CDN de Tours). (Frédérick Florin/AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 17, 2023 4:20 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 17 mai 2023 La pièce réécrite par la metteuse en scène Lisaboa Houbrechts peine à ancrer ses personnages dans la tragédie d’Euripide.

Lire l'article sur le site du "Monde" :https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/05/17/une-medee-sans-amarres-a-la-comedie-francaise-a-paris_6173772_3246.html

Des comédiens qui jouent assis, prostrés ou couchés à terre, ce n’est pas un détail, c’est un écueil de taille. De là à déduire que Lisaboa Houbrechts, metteuse en scène de Médée, d’après Euripide, à la Comédie-Française, veut soustraire son spectacle aux regards du public, il n’y a qu’un pas. On comprendrait qu’il soit franchi par l’assemblée, qui doit se contorsionner pour apercevoir les corps présents sur la scène. Ces corps étant eux-mêmes contraints dans de rigides costumes taillés entre l’antique et le futurisme, la tragédie a bien du mal à se connecter à notre présent. Les ponts qui la relient au monde contemporain sont pourtant nombreux : quittée par son époux Jason, le père de ses deux fils, chassée de Corinthe par le roi Créon, Médée, fille du roi de Colchide, se venge de la plus terrible des manières. Elle assassine Créüse, nouvelle compagne de son mari (et fille de Créon), puis égorge ses enfants avant de se réfugier chez Egée, roi d’Athènes. Colère d’une amoureuse trahie, rage d’une reine constamment renvoyée à son statut d’étrangère : l’emboîtement des sphères privée et politique redouble l’impact du drame. Sans compter qu’à ce condensé d’ingrédients explosifs, s’ajoute le geste ultime, l’infanticide. Médée est un brasier qui n’attend que l’allumette pour prendre feu. Mais l’incendie ne prend pas, en dépit d’une musique apocalyptique dont le volume rivalise avec les hurlements de Médée. A l’image des « si seulement », réitérés par le comédien Bakary Sangaré (il joue la nourrice de la meurtrière), qui suggèrent que ce qui a lieu aurait pu ne pas advenir, le spectacle s’inscrit dans une sorte de conditionnel dubitatif, sans jamais vraiment affirmer l’ici et maintenant du théâtre. La faute à une représentation écartelée entre ses aspirations au sensible et la raideur stylisée de sa forme. La faute aussi à ces corps trop souvent invisibilisés au profit d’images qui cultivent la métaphore. Spectaculaires cérémonies visuelles L’œil fixé sur les cintres vers lesquels s’élèvent (ou dont descendent) des éléments de décor (longue traîne bleue, vêtements d’enfants, ballons de baudruche noirs, pluie de sable doré), Lisaboa Houbrechts semble suggérer qu’existe un conflit insoluble entre verticalité (lieu du divin) et horizontalité (siège du terrien, donc de l’humain). Ce qui se passe en altitude l’emportant en beauté, tenue et éloquence, les acteurs et leurs personnages errent sur les planches, l’air de se demander ce qu’ils y font, comme abandonnés par leur metteuse en scène. Si Lisaboa Houbrechts, née en Belgique en 1992, est indéniablement une femme de plateau qui sait organiser de spectaculaires cérémonies visuelles, son rapport à l’acteur reste à préciser. Un couple a toutefois retenu son attention : Médée et Jason. Coiffée d’une haute coupe en brosse à la Grace Jones époque Jean-Paul Goude, Séphora Pondi est une Médée somptueuse, tour à tour démunie et impitoyable, enjôleuse et féroce, vulnérable et guerrière. Cette récente pensionnaire de la Comédie-Française affiche une force brute, l’aplomb de la jeunesse et un charme qui désarme même au plus fort de l’abjection. D’où le regain d’intérêt lorsqu’elle se confronte à Jason, lequel est incarné avec une justesse émouvante par Suliane Brahim. Une femme, donc, pour être tout à la fois mari infidèle, amant ingrat, père distant et homme friable. Jason ne fait pas le poids face à la fureur et l’intelligence de celle qui, en tuant ses enfants, s’est mise hors-jeu de l’humanité. Tandis que Médée quitte le drame, juchée au sommet d’une sculpture (une tête ébréchée, où elle occupe la place du cerveau mis à nu), Jason ploie sous la coulée de sable qui chute depuis les cintres. Décidément, salle Richelieu, il ne fait pas bon vivre au ras du sol. Médée, d’après Euripide. Adaptation et mise en scène de Lisaboa Houbrechts. Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1er. Jusqu’au 24 juillet. De 5 € à 48 €. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photos : « Médée », d’après Euripide, mise en scène par Lisaboa Houbrechts avec, de gauche à droite, Bakary Sangaré (la nourrice), Suliane Brahim (Jason) et Séphora Pondi (Médée), à la Comédie-Française, à Paris, le 10 mai 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/HANS LUCAS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 10, 2023 5:58 PM

|

Par Cristina Marino dans Le Monde - Publié le 10 mai 2023

L’autrice, comédienne et metteuse en scène italienne est l’artiste invitée de la 11ᵉ Biennale internationale des arts de la marionnette, à Paris, avec une trilogie sur la place des femmes dans la société patriarcale.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/05/10/marta-cuscuna-et-ses-marionnettes-se-font-l-echo-des-luttes-feministes_6172815_3246.html

Marta Cuscuna pourrait parler des heures de ses deux passions : les marionnettes et les résistances féminines. Née en juin 1982 à Monfalcone, dans la région autonome du Frioul-Vénétie julienne (Italie) – une « petite ville ouvrière connue pour ses chantiers navals où se construisent les plus grands paquebots de croisière du monde, mais aussi tristement célèbre pour son taux extrêmement élevé de décès liés à l’amiante », comme elle la dépeint sur son site Internet –, elle s’imaginait pourtant faire une carrière d’actrice classique et partager les planches avec des condisciples de chair et d’os. Une rencontre décisive a bouleversé son parcours professionnel. On est au début des années 2000, Marta Cuscuna suit une formation de quelques semaines à Prima del Teatro, l’Ecole européenne pour l’art de l’acteur, à San Miniato, près de Pise, et elle croise le chemin d’un « maître catalan de la marionnette » : Joan Baixas. C’est grâce à lui et à son enseignement qu’elle découvre les arts de la marionnette et le théâtre d’objets. Elle n’en avait guère entendu parler auparavant, car, comme elle le souligne avec une pointe de regret, « ce type de langage artistique n’est pas du tout inclus dans les programmes d’études dans les écoles de théâtre italiennes traditionnelles ». L’apprentie comédienne, qui se destinait à se faire l’interprète de textes écrits par d’autres, est alors repérée par son professeur. « Ecoutez, à mon avis, ce sont les modes d’expression qui vous conviennent, et si j’en ai la possibilité, je vous appellerai pour travailler à Barcelone avec moi », lui dit-il. Promesse tenue en 2006. Joan Baixas lui propose de travailler sur le projet Merma Never Dies, la reprise à la Tate Modern Gallery de Londres de l’un de ses spectacles-phares, Mori el Merma, créé en 1978 avec le peintre Joan Miro d’après les figures imaginées par Alfred Jarry dans Ubu roi. A la fin des années 1970, dans une Espagne qui vient à peine de sortir de la dictature de Franco (mort en 1975), ce spectacle a une portée politique considérable et se moque férocement du « Caudillo ». Cette collaboration avec Joan Baixas dure jusqu’en 2009, date à laquelle Marta Cuscuna crée sa première œuvre en tant qu’autrice, metteuse en scène et interprète, E bello vivere liberi ! Un message politique De cette première expérience, Marta Cuscuna retient deux leçons fondamentales : le théâtre est un lieu idéal pour transmettre un message politique, et les marionnettes, ces créatures inanimées auxquelles l’artiste donne vie, « permettent souvent de traiter des thèmes extrêmement politiques et peuvent même être plus efficaces que des êtres humains ». Parallèlement à un fort engagement militant personnel, la comédienne se passionne pour l’étude approfondie des luttes féministes à travers les siècles et finit par en faire sa source d’inspiration principale pour ses pièces. Ses spectacles présentés dans le cadre de la 11e Biennale internationale des arts de la marionnette (BIAM) à Paris et à Pantin (Seine-Saint-Denis), de mercredi 10 à mercredi 17 mai, forment ainsi une trilogie « personnelle » sur la résistance des femmes face au patriarcat, à différentes époques et dans diverses sociétés : dans La Semplicita ingannata (2012), les Clarisses d’Udine, une communauté religieuse italienne du XVe siècle, ont transformé leur couvent en un espace de contestation et de liberté face à la domination masculine de l’époque ; dans Sorry, Boys (2015), une petite ville américaine du Massachusetts est confrontée, de nos jours, au pacte conclu par dix-sept lycéennes qui ont choisi d’accoucher simultanément pour élever leurs bébés en communauté (un fait divers bien réel, ayant inspiré films et romans) ; dans Il canto della caduta (2018), un peuple pacifique dirigé par des femmes et vivant en harmonie avec la nature est massacré par un roi belliqueux des temps préchrétiens, d’après le mythe ladin du royaume des Fanes. « Côté performeuse » Pour Isabelle Bertola, directrice du Mouffetard-Centre national de la marionnette, qui organise la BIAM, le choix de Marta Cuscuna comme artiste invitée de cette édition 2023 « fait réellement sens » dans une manifestation placée sous le signe des « résistances ». Séduite par les multiples compétences de cette artiste, à la fois autrice, metteuse en scène et unique interprète-manipulatrice de ses créations, et par son « côté performeuse » sur les planches, Isabelle Bertola voit dans sa trilogie une réflexion intelligente sur « le pouvoir des femmes à se mobiliser ensemble pour transformer les relations humaines ». Elle l’avait découverte au Théâtre de la Ville, à Paris, en 2015-2016 dans le cadre des Chantiers d’Europe, une programmation permettant à de jeunes artistes européens de se produire en France. BIAM, Chantiers d’Europe, Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières… autant d’initiatives françaises auxquelles Marta Cuscuna a pu participer pour faire connaître ses spectacles à l’étranger et rencontrer d’autres artistes, et dont elle déplore l’absence en Italie. Elle qui est pourtant artiste associée au Piccolo Teatro de Milan depuis 2022 dénonce « la précarité du travail » et « la situation des travailleurs du spectacle en Italie, qui est décidément terrifiante, par rapport à la France ». A son grand regret, dans son pays natal, « le soin et le respect pour le travail artistique, qui existent encore ailleurs, ont complètement disparu ». Toujours seule sur scène pour manipuler jusqu’à une douzaine de corps ou de têtes de personnages différents, Marta Cuscuna évoque l’importance d’un travail d’équipe en coulisses. Tout d’abord avec sa scénographe et conceptrice de créatures − et surtout des astuces pour les commander à distance, notamment avec un système à base de freins de vélo et de joysticks −, Paola Villani, rencontrée en 2009 dans les locaux de Centrale Fies, un centre de recherche sur les pratiques performatives contemporaines, à Dro, près du lac de Garde, dans la province de Trente, sa « maison », comme elle la surnomme, pendant près de dix ans. Mais aussi avec Marco Rogante, son complice de toujours pour l’écriture et la mise en scène. Sans oublier son indispensable traductrice, Federica Martucci, qui fait « un merveilleux travail » pour aider à la diffusion des spectacles en France, notamment en suivant de près le surtitrage qui va permettre au public de la BIAM de découvrir, jusqu’au 17 mai, la trilogie dans sa langue d’origine. La marionnette contemporaine voit grand Annulée il y a deux ans pour cause de Covid-19, la Biennale internationale des arts de la marionnette revient en force pour cette onzième édition. Avec des chiffres impressionnants : 39 spectacles proposés par 33 compagnies françaises et étrangères (sept pays représentés), répartis dans 27 lieux partenaires à Paris et en Ile-de-France, soit dix-huit villes dans six départements, pour un total de 138 représentations sur vingt-trois jours, jusqu’au 4 juin. Avec au programme, entre autres, des focus sur les compagnies Agrupacion Señor Serrano, venue de Barcelone, avec les spectacles Birdie et The Mountain, et Tro-Héol, originaire de Quéménéven (Finistère), avec Everest, Scalpel et Plastic. A noter : une sélection de formes courtes du programme OMNIprésences sportives (dans le cadre de l’Olympiade culturelle) sera visible gratuitement à Paris et en Seine-Saint-Denis. VIDEO Interview de Marta Cuscunà, artiste invitée de la BIAM Biennale internationale des arts de la marionnette. En Ile-de-France, jusqu’au 4 juin. Lemouffetard.com Légende photo : Marta Cuscuna et deux marionnettes animées de son spectacle « Il Canto della caduta », en octobre 2018. DANIELE BORGHELLO

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 24, 2023 8:05 AM

|

Par Valentin Pérez dans Le Monde - 24/04/2023 Cette metteuse en scène à succès est nommée trois fois aux Molières, qui seront diffusés le 24 avril sur France 3. Au sein d’une profession encore très masculine, elle n’aime rien tant que mettre les actrices dans la lumière. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/04/24/ceremonie-des-molieres-johanna-boye-donne-les-beaux-roles-aux-femmes_6170796_4500055.html

Parmi les professionnels éligibles pour être nommés aux Molières, la cérémonie qui récompense l’élite du théâtre français et qui sera retransmise en direct sur France 3 le 24 avril à partir de 21 h 10, Johanna Boyé était celle qui pouvait avoir l’avantage du nombre. Car ce sont pas moins de quatre pièces mises en scène par ses soins, toutes proposées à Paris à l’automne 2022, qui étaient susceptibles d’être sélectionnées. « Autant de spectacles, je craignais que cela puisse jouer en ma défaveur », redoutait celle qui se consacre à la mise en scène depuis dix ans. Finalement, trois d’entre eux figurent sur la liste des nominations : La Fille aux mains jaunes, de Michel Bellier, sur la solidarité entre ouvrières en 1917, au Théâtre Rive gauche ; Je ne cours pas, je vole !, des portraits de groupes d’athlètes célèbres (Laure Manaudou, Usain Bolt…), au Théâtre du Rond-Point ; et sa libre adaptation, traversée de sous-textes féministes et écologistes, de La Reine des neiges, à la Comédie-Française. Outre la course pour les prix de la mise en scène, de la pièce de théâtre public ou du jeune public, Johanna Boyé est aussi reconnue grâce aux nominations de ses comédiennes. Au point que, du côté des révélations féminines, trois des quatre potentielles lauréates – Vanessa Cailhol, Léa Lopez, Anna Mihalcea – concourent avec des rôles que Johanna Boyé leur a confiés. « C’est ce qui me rend le plus fière, dit-elle. Parvenir à éclairer des femmes sur un plateau. » Si son travail, enlevé, souvent rythmé par des séquences musicales et dansées, ne contient pas de propos frontalement militant, elle se déclare féministe, « au sens où il m’est important de mettre en valeur les femmes dans leur puissance, dans leur autonomie ». Ces galeries de personnages qu’elle affectionne A 39 ans, elle fait aujourd’hui partie d’une relève féminine de la mise en scène, un métier qui demeure majoritairement masculin, tant dans les distributions que dans les honneurs. Théâtres privé et public confondus, le Molière de la mise en scène a ainsi été remporté, au cours des deux dernières décennies, par seize hommes pour quatre femmes (et un duo, en 2022, Valérie Lesort et Christian Hecq pour leur Voyage de Gulliver). « On dira d’un homme qu’il est exigeant là où on dira d’une femme qu’elle est dure », remarque Johanna Boyé. « Les créations où il y a davantage de femmes sur le plateau sont les plus apaisées. Plus il y a d’hommes et plus je dois m’imposer, passer en force, gronder », ajoute-t-elle, alors qu’elle développe pour les mois à venir une relecture du roman de Jane Austen Orgueils et préjugés au casting 100 % féminin. Les comédiennes joueront indifféremment femmes et hommes dans une de ces galeries de personnages qu’elle affectionne, avide de confier à une poignée d’actrices les rôles d’une trentaine de protagonistes. « J’aime la force du transformisme : enfiler un chapeau, ajouter une moustache, et hop, devenir quelqu’un d’autre. » Fille unique élevée à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) par une mère psychologue-orthophoniste et un consultant en management, elle se souvient être toujours allée au théâtre, poussée par la gourmandise de son père qui l’emmenait voir « tout ce que Télérama conseillait ». Adolescente, elle est une claveciniste « timide au point de peiner à aller vers les autres ». Son père la pousse vers le cours Florent comme on prescrit une thérapie. Et lui fait trouver sa voie. Après une dizaine d’années d’une carrière de comédienne, elle bascule vers la mise en scène à 30 ans. « Je me sentais limitée dans mon statut d’interprète. J’avais envie de dire : pousse-toi, je vais le faire ! » Admiratrice de Mnouchkine et de Pommerat Après un Feydeau, elle fait mouche, dans le off du Festival d’Avignon 2018, avec Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Ce portrait bondissant et irrévérencieux de l’actrice lui vaut un Molière du spectacle musical et fait d’elle un nom courtisé dans le théâtre privé, avec des créations appréciées du public – en moyenne entre 200 et 300 représentations par pièce –, parfois adaptés de textes contemporains, comme L’Invention de nos vies, de Karine Tuil (Grasset, 2013). Ce succès attire l’attention d’Eric Ruf, le patron de la Comédie-Française, qui lui fait confiance pour sa Reine des neiges (pièce qui a divisé les critiques cet hiver, dans un nuancier d’adjectifs allant de « poétique » à « bécasson »). « Sans forcer, Johanna est mine de rien parvenue à flirter avec cette frontière si délicate entre théâtre privé et public, un pied dans chaque », louent ses fidèles coproducteurs, Fleur et Thibaud Houdinière. De fait, peu de metteurs en scène parviennent à frayer avec les deux mondes. « On est beaucoup dans ma génération à souffrir de cette dichotomie. Personnellement, je me suis toujours sentie à mi-chemin », indique cette admiratrice d’Ariane Mnouchkine, Joël Pommerat, Thomas Ostermeier ou Ivo van Hove, têtes d’affiche du subventionné. Que faire désormais de cette « phase ascendante », comme dit l’autrice et actrice Elodie Menant, qui a à la fois coécrit et joué dans Arletty et Je ne cours pas, je vole et qui décrit Johanna Boyé comme « plus en confiance, sachant où elle va » ? Ambitieuse, l’intéressée aimerait désormais s’autoriser une échappée vers l’opéra. Pourquoi pas diriger un théâtre. Et, d’ici là, repartir, qui sait, avec son premier Molière de la mise en scène. Valentin Pérez / Le Monde Légende photo : Johanna Boyé, au Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris, le 12 avril 2023. EMMA BALL-GREENE POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2023 6:14 AM

|

par Anne Diatkine dans Libération publié le 13 avril 2023 Dans un monologue qu’elle signe, la comédienne interprète au théâtre du Rond-Point plusieurs jeunes filles pour lesquelles s’adapter n’est pas une option. Une cabine rouge, façon armoire en tissu, et à l’intérieur un petit être pris dans ce rouge, hormis des bottines très blanches, qui déploie dans une succession de phrases courtes, au présent, et à la première personne, sa vie, ses besoins, sa violence, tandis qu’elle extrait ses membres de la cabine, et s’arrache – verbe sans complément, car il s’agit de s’arracher de tout et du décor en premier pour exister. La scénographie nous plonge dans un bain de lumière amniotique rouge, des sensations de la toute petite enfance sont partagées, une vivacité âpre saisit l’auditoire. Fille, vraiment ? Ou fille-garçon ? Au tout début de l’existence, ne pas être genré(e), susciter l’indécision, est plutôt agréable. Mais voilà qu’un serre-tête qui gratte enserre «le cerveau» afin d’aider les incertains à émettre un avis sur son identité sexuelle. Et rapidement, c’est tout le corps qui devient un problème tandis que l’actrice poursuit une énumération. Elle est ado, un visage «grenade» dès qu’elle prend feu, des plaques rouges submergent le cou de celle qui se surnomme Opale. Elle se tient droite dans la petite cachette en tissu rouge, et elle fait l’arbre, son corps tient «dans un tunnel de papier crépon», costume que lui a confectionné son père. «Tout ce que je veux, c’est détruire. Je commencerai par moi» Le Caméléon est le premier texte de l’actrice Elsa Agnès, qui l’interprète seule sur le plateau mais regardée avec précision par la comédienne Anne-Lise Heimburger qui la met en scène et portée par la scénographie lumineuse, au sens propre, de Silvia Costa, par ailleurs collaboratrice artistique de Romeo Castellucci. Le caméléon est un reptile qui existe réellement mais qui fascine tant qu’on ne peut s’empêcher de vérifier s’il est chimère. L’enfant en rouge, elle aussi, se transforme, change de couleur selon les états, prend des postures sauriennes parfois, mais contrairement au caméléon, elle ne s’adapte pas. Des notations font mouche – sur le soufflet ou les vêtements d’intérieurs – et sa violence porte. Comme le serre-tête des débuts dans la vie d’Opale, quelque chose gratte, dérange, dans cette litanie d’observations autocentrées qu’un programme résume : «Tout ce que je veux, c’est détruire. Je commencerai par moi.» Opale change de nom. Elle change même de corps, de lieux de naissance, de biotope. La transition se fait en couleur. L’espace scénique s’agrandit. Belle image qui restera, lorsque le premier personnage semble aussi fine qu’une crêpe au sol, recouverte par sa cabine repliée, avant que le deuxième alter ego n’advienne. Jeunes filles parallèles et rebelles Il y aura donc plusieurs destinées de jeunes filles parallèles et rebelles. On lâche l’affaire à la troisième, ce n’est plus le texte qu’on écoute, mais son squelette, la structure des phrases, et l’analyse grammaticale surgit à la place du sens. Pourquoi donc les «Je me souviens» de Perec suscitent-ils la reconnaissance, tandis qu’on éprouve ici plutôt un sentiment d’exclusion ? L’œil vagabonde dans les couleurs, et les transformations scéniques, l’oreille adoube les choix sonores, la tempête et la pluie martèlent le toit de cette salle du Rond-Point dont on n’avait jamais perçu qu’elle était en fait une soupente. C’est très beau, lorsque la cage de scène laisse apparaître dans la pénombre le grenier. Le Caméléon d’Elsa Agnès, mise en scène par Anne-Lise Heimburger, au théâtre du Rond-Point jusqu’au 23 avril. Crédit photo : (Simon Gosselin)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2023 9:47 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 28 mars 2023 Aux Ateliers Berthier, à Paris, la metteuse en scène adapte l’ultime roman de l’écrivain américain, sans parvenir à en exploiter toute la complexité.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/28/a-l-odeon-theatre-de-l-europe-tiphaine-raffier-reste-a-la-surface-de-nemesis-d-apres-philip-roth_6167336_3246.html

Chez les Grecs, elle était la déesse de la vengeance, abattant son courroux sur les humains coupables d’hubris, autrement dit de démesure. Némésis donne son nom à l’ultime roman de Philip Roth (1933-2018), signé par l’écrivain américain en 2010. Un roman de maître, cachant sous la limpidité de sa surface une polysémie riche et complexe, des lames de fond puissantes. Et notamment celle-ci, qui résonne avec autant de force que de trouble aujourd’hui : ce qu’une épidémie révèle et fracture dans une société. La jeune autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier, qui, pour la première fois monte un texte qui n’est pas de sa plume, a pourtant évité de tirer avec trop de facilité sur cette corde, et c’est tout à son honneur. Elle s’attache à restituer la complexité du roman, que Roth situe au sein du quartier juif de Newark, sa ville natale. C’est l’été 1944, un été caniculaire, où le soleil et la chaleur pèsent comme une chape de plomb. L’Amérique est en guerre sur deux fronts. Bucky Cantor est un jeune et vigoureux professeur de gymnastique, mais il a été réformé, à cause de sa vue défaillante. Bucky est rongé par la honte de ne pas être au front avec les autres, quand un mal sans visage s’abat sur sa petite ville à l’écart de l’histoire : la polio. L’épidémie se propage à la vitesse de l’éclair et touche particulièrement les jeunes. Elle est aussi une guerre, qui provoque la même stupeur impuissante que l’autre, dans laquelle sont exterminés des millions de juifs. Et elle entraîne la chute de Bucky Cantor, un garçon sain, honnête et droit, à l’image de l’Amérique telle qu’elle se rêve. Mais telle qu’elle n’est peut-être pas : Bucky est une déclinaison d’Œdipe, qui provoque la tragédie par tout ce qu’il fait pour lui échapper. Il a aussi quelque chose d’Ivan dans Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : une indignation sans effet, qui passe à côté de son but. Richesse polysémique Un tel roman est un défi pour le théâtre, dans la mesure où sa richesse polysémique se joue dans les replis de la narration, sans démonstration ni explication. Et le spectacle de Tiphaine Raffier reste en surface, très à plat, à l’image de la grande toile déployée dans l’espace scénique dans la deuxième partie, sur laquelle est imprimé un superbe paysage de lac et de montagne. Sa maîtrise du plateau est indéniable, les idées de mises en scène ne manquent pas, notamment dans cette deuxième partie, interprétée en comédie musicale (avec des petits chanteurs venus du Chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Denis), comme pour mieux jouer avec les paradis trompeurs de l’Amérique. Mais les enjeux et les personnages ne s’incarnent pas vraiment, de même que la matérialité du soleil, de la chaleur, du sentiment de souillure provoqué par l’épidémie, et l’ensemble reste largement anecdotique. Le Bucky Cantor un peu trop cérébral, fantomatique, d’Alexandre Gonin participe à cette sensation de désincarnation, de flottement à la surface. La troisième partie du spectacle, pourtant, qui se situe longtemps après les deux autres, en 1971, alors que Newark est frappé par des émeutes raciales (dans la réalité, elles ont eu lieu en 1967), retrouve une vraie force théâtrale, en revenant sur la tragédie de Bucky d’un autre point de vue et de manière rétrospective. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent la dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant Bucky Cantor, alors âgé, retrouve par hasard un de ses anciens élèves, Arnold Mesnikoff, qui lui aussi a été touché par la polio en 1944 et en a gardé des séquelles, mais a su néanmoins se construire une vie heureuse. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent cette dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant. La confrontation humaine entre Bucky et Arnold, qui a su dépasser la tragédie, rejoint la dimension la plus profonde du roman de Roth : son interrogation sur le complexe de culpabilité dans ce qu’il a de plus destructeur, notamment au sein de la communauté juive. Dommage alors qu’il ait manqué à Tiphaine Raffier un vrai corps-à-corps avec ce texte magnifique, dont la moindre des beautés n’est pas ce fil rouge, déroulé tout du long, du geste sportif comme métaphore du geste artistique. Beauté du geste du lanceur de javelot, et plus encore du plongeur, qui mêle l’envol et la profondeur. S’élever haut avec grâce et piquer sans éclaboussures inutiles vers les abîmes : tout l’art de Philip Roth. Némésis, d’après Philip Roth. Mise en scène : Tiphaine Raffier. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, Paris 17e. Jusqu’au 21 avril. De 7 € à 36 €. Puis les 16 et 17 mai au Théâtre de Lorient (Morbihan). Fabienne Darge Légende photo :« Némésis », d’après Philip Roth, dans une mise en scène de Tiphaine Raffier, le 19 mars 2023, au Théâtre de l’Odéon à Paris. photo : SIMON GOSSELIN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 23, 2023 2:34 PM

|

Par Cristina Marino dans Le Monde - 22/03/23

La comédienne et directrice artistique de La Compagnie de Louise adapte un texte inédit du dramaturge britannique avec une multitude d’effets spéciaux.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/22/odile-grosset-grange-met-en-scene-la-vie-de-famille-en-version-cartoon-d-apres-mike-kenny_6166578_3246.html

La Compagnie de Louise, fondée en 2013 par la comédienne et metteuse en scène Odile Grosset-Grange, installée à La Rochelle, propose un répertoire de quatre spectacles jeune public, dont trois adaptés de textes du dramaturge britannique Mike Kenny, grand spécialiste du « young people’s theatre » : Allez, Ollie… à l’eau ! (2014), Le Garçon à la valise (2016) et Jimmy et ses sœurs (2019). Sa cinquième et dernière création en date, Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !, dont les premières représentations ont eu lieu en février, au Théâtre de la Coupe d’or, à Rochefort (Charente-Maritime), s’inscrit dans cette lignée avec la mise en scène d’une pièce inédite. Comme elle le raconte dans sa note d’intention, datant de janvier 2020, Odile Grosset-Grange a découvert un peu par hasard l’existence de ce texte, jamais joué auparavant, lors d’une rencontre avec l’auteur : « Un soir, Mike me raconte cette pièce improbable d’une famille de personnages de dessins animés. La famille Normal. Je suis curieuse, car je n’ai jamais lu ça au théâtre. Il me l’envoie et je l’aime immédiatement. » De ce coup de foudre entre la metteuse en scène française et le texte du Britannique est né un beau spectacle jeune public plein d’inventivité et d’effets spéciaux. Odile Grosset-Grange s’est donné les moyens de mettre en images les péripéties de cette famille Normal haute en couleur, sortie de l’imagination fertile du dramaturge. Elle mêle astucieusement théâtre d’objets, marionnettes, tours de magie (avec des séquences impressionnantes où les acteurs semblent marcher dans les airs), comédie musicale, jeux de lumière dignes d’une production hollywoodienne à gros budget. Personnages hors norme Dès le générique d’ouverture (qui n’est pas sans rappeler celui des films de héros Marvel), le ton est donné : nous sommes dans l’univers du dessin animé, placé sous le signe de l’exagération, de la démesure, de l’invraisemblable. Ainsi, par exemple, les deux animaux domestiques de la famille Normal – un poisson rouge, d’abord appelé Sushi, puis Bubulle, et un chien à poils longs – sont campés par des marionnettes surdimensionnées. Les références aux cartoons foisonnent, de la famille Simpson au poisson Nemo des studios Pixar. Avec, en prime, la projection, au cours du spectacle, d’un petit film d’animation avec ses images comme dessinées au crayon à papier. Il faut une bonne dose d’énergie aux quatre comédiens et deux comédiennes de la troupe pour camper les nombreux personnages hors norme de ce dessin animé transposé de l’écran aux planches. Certains d’entre eux interprètent avec beaucoup de naturel des enfants ou des adolescents : Jimmy, le fils de la famille Normal, héros de la pièce (Pierre Lefebvre-Adrien) ; sa grande sœur Dorothy (Pauline Vaubaillon) ; Craig (François Chary), le cancre de service et caïd du quartier qui fait de Jimmy son souffre-douleur. L’intrigue générale est simple, accessible pour les plus jeunes (à partir de 7 ans) et riche en rebondissements scéniques. Une famille en apparence bien sous tous rapports – le père, la mère et leurs trois enfants, un garçon, une fille et un bébé, au prénom, Bébé, aussi indéterminé que son sexe – se révèle avoir une existence beaucoup plus étrange qu’il n’y paraît. Ce sont en réalité des cartoons, des personnages fictifs qui, chaque jour, revivent indéfiniment les mêmes aventures que la veille, ne ressentent pas la douleur (ils peuvent tomber du dernier étage d’un immeuble ou se fracasser une poêle sur la tête sans souffrir), ne connaissent ni la vieillesse ni la mort. Jusqu’au jour où tout bascule et se dérègle à cause d’une potion inventée par Norma, la mère de famille, et malencontreusement ingurgitée par Bébé et Jimmy. Ce dernier va commencer à ressentir des émotions « normales », comme la douleur ou la peur de la mort, jusqu’au choix final entre un retour à sa vie aseptisée de cartoon ou la poursuite de l’aventure en tant qu’être de chair et d’os. Les petits y verront sans doute uniquement un réjouissant spectacle plein d’humour et au rythme entraînant ; les grands y discerneront peut-être une réflexion sur la normalité et ses limites, mais tous auront passé un bien agréable moment en compagnie de ces personnages de cartoon somme toute tellement humains. Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous !, de Mike Kenny (texte traduit de l’anglais par Séverine Magois). Mise en scène d’Odile Grosset-Grange. Avec François Chary, Julien Cigana, Antonin Dufeutrelle, Delphine Lamand, Pierre Lefebvre-Adrien, Pauline Vaubaillon. Le 22 mars à La Comédie de Valence-Centre dramatique national Drôme-Ardèche ; du 4 au 6 avril à La Coursive-Scène nationale de La Rochelle ; les 15 et 16 avril à La Ferme du Buisson-Scène nationale de Noisiel (Seine-et-Marne). Cristina Marino / Le Monde Légende photo : De gauche à droite : Craig (François Chary), Norman Normal (Julien Cigana), avec la marionnette Bébé, Antonin Dufeutrelle avec la marionnette du chien, Norma Normal (Delphine Lamand), Dorothy Normal (Pauline Vaubaillon) et Jimmy Normal (Pierre Lefebvre-Adrien, au sol), le 22 février 2023, au Théâtre de la Coupe d’or, à Rochefort (Charente-Maritime). CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 11, 2023 5:59 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 11/03/23 Dans sa dernière pièce jouée au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Pauline Peyrade montre la représentation des femmes à l’écran et le parcours d’émancipation des actrices.

Lire l'article sur le site du "Monde": https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/11/des-femmes-qui-nagent-mille-et-une-histoires-de-femmes-de-cinema-s-invitent-au-theatre_6165103_3246.html

Intérieur nuit. Un grand hall de cinéma Art déco comme on les a tant aimés, avec portes battantes à hublot et fauteuils clubs. On se croirait dans un tableau d’Edward Hopper, avec une femme nimbée de solitude, attendant dans la coulisse la fin de la séance, la fin du rêve. Sauf que les femmes ici sont nombreuses, elles hantent la machine à jouer qu’ont imaginée Pauline Peyrade et la metteuse en scène Emilie Capliez ou la traversent avec fracas. Elles, ce sont les actrices et les réalisatrices que l’autrice convoque en un vaste puzzle, qui jette en l’air et réagence les représentations des femmes telles que l’usine à rêves du cinéma les a mises en place depuis le début du XXe siècle. Ce qui fait tout le prix du projet, c’est que l’on est justement au théâtre, dans son ici et maintenant, et que le spectacle serait comme un long plan-séquence en chair et en os, où tourbillonnent mille et une histoires, en un kaléidoscope à la fois jouissif et réflexif. Tout part de Marilyn, bien sûr, le mythe ultime, la figure sacrificielle par excellence. Le spectacle s’ouvre avec cette citation de Blonde, de Joyce Carol Oates : « Les yeux grands ouverts et l’air de voir, mais c’est un rêve qu’elle voit. » Les « femmes qui nagent », ce sont ces actrices d’Hollywood, mais ce sont aussi Romy Schneider ou Ludivine Sagnier, et bien d’autres. Comme autant de corps, de surfaces de projection. Figures du refus et de la reconstruction En un montage aussi ludique qu’intelligent, Pauline Peyrade nous promène et nous égare avec bonheur – avec l’aide du Mulholland Drive de David Lynch − au fil d’un parcours qui est aussi celui d’une émancipation. Ophélie Bau quittant la projection cannoise de Mektoub my Love : Intermezzo, en 2019, se sentant flouée par Abdellatif Kechiche ; Adèle Haenel se levant avec fracas de la cérémonie des Césars 2020, indignée par le prix remis à Roman Polanski ; Chantal Akerman inventant un nouveau cinéma, avec la divine Delphine Seyrig en étendard… Autant de figures du refus et de la reconstruction. Emilie Capliez, la directrice de la Comédie de Colmar (centre dramatique national), inscrit ce parcours dans une mise en scène très maîtrisée, inventant un espace-temps bien particulier, qui n’est ni celui du cinéma ni celui du théâtre traditionnel. Dans le superbe décor conçu par Alban Ho Van, les fragments se télescopent en un tourbillon où l’on ne reconnaît pas toujours toutes les histoires, mais cela n’a aucune importance. Le puzzle pourra être reconstitué après coup. S’il en est ainsi, c’est bien sûr grâce aux comédiennes : Odja Llorca, Catherine Morlot, Alma Palacios (en alternance avec Louise Chevillotte) et Léa Sery. Pour elles, cette matière est un formidable terrain de jeu, dont elles s’emparent avec jubilation. Avec elles, ces Femmes qui nagent creusent un vertige. Ce cinéma que l’on a tant aimé, sur quoi a-t-il bâti son rêve ? « J’ai tant aimé le cinéma. Sans peur. Dans l’innocence », disait Chantal Akerman. Aujourd’hui, le temps n’est plus à l’innocence, et ce n’est pas plus mal. « Des femmes qui nagent », de Pauline Peyrade. Mise en scène : Emilie Capliez. Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 19 mars. Puis à la Comédie de Reims, du 19 au 21 avril. Fabienne Darge / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 7, 2023 2:38 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 7/03/23 Dans sa pièce, Pauline Peyrade évoque les actrices qui, des années 50 à récemment, furent soumises aux regards et injonctions, mais furent aussi porteuses d’émancipation. Une création où l’abondance de citations finit par nous égarer. Des femmes qui nagent, ce sont donc des actrices – de Marilyn Monroe à Romy Schneider, en passant par Caroline Ducey (qui jouait dans Romance de Catherine Breillat), Ophélie Bau, mais aussi Isabelle Huppert, Gena Rowlands ou encore Barbara Loden, et bien sûr Delphine Seyrig – décidément omniprésente sur les plateaux cette saison – entraînées dans le fleuve des regards et des injonctions. Femmes scrutées autant que regardantes, comédiennes prises dans un filet ou qui se détachent de l’emprise du mâle gaze, comédiennes violentées – mais pas forcément par des hommes – ou porteuse d’émancipation : la multiplicité des points de vue et des situations se clôt par une voix intérieure : celle de l’ouvreuse dans Toute une nuit, de Chantal Akerman, qui ne reçoit les films qu’à travers les traces que laissent les spectateurs dans la salle, et ce qu’ils en disent à la sortie. Un puzzle par définition incomplet La pièce de Pauline Peyrade agence les morceaux d’un puzzle par définition incomplet. Le regard qui les attrape se situe à des distances ultra variables – du plus loin au plus près. La description attentive du moindre détail captive et suffit à révolter quand l’interprète Alma Palacios engage son regard sur une séquence de Romance de Catherine Breillat – reçue avec beaucoup de bienveillance (ou de complaisance) par la critique lors de sa sortie il y a vingt-trois ans. Les références ne sont pas livrées – et l’on remarque qu’on préfère reconnaître les films et les actrices, faire dialoguer l’instant scénique avec son souvenir du film, images ou propos recueillis. La pièce convainc moins et souffre d’arythmie lorsque le regard – le plan ? – est plus général. C’est trop court et schématique sur Godard pour bien s’imbriquer dans l’ensemble, mais peut-être est-ce la démarche qui embrasse trop de références pour ne pas nous égarer à certains endroits. Le chœur, pièce du puzzle constituée d’une multitude de citations piochées dans des siècles d’entretiens, devrait être un feu d’artifice évocateur. Il est, ce soir-là, statique, même si on s’étonne d’avoir nous aussi gardé en mémoire certaines phrases sans signe particulier, comme autant de trésors. Des femmes qui nagent de Pauline Peyrade, m.s. par Emilie Capliez, au Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis) du 8 au 19 mars. Légende photo :; «Des femmes qui nagent», au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis . (Klara Beck/Théâtre Gerard Philipe)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 22, 2023 5:35 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 février 2023 Appels d’urgence, écriture Agnès Marietta, mIse en scène Heidi-Eva Clavier, création lumière Philippe Lagrue, interprète Coco Felgeirolles. Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03. Appels d’urgence est un projet né de l’envie de l’autrice Agnès Marietta d’écrire pour Coco Felgeirolles, travail en trio avec Heidi-Eva Clavier, depuis l’intime sur « l’obsolescence d’une mère par sa famille ». Interviews, échanges, à travers l’expérience de l’actrice, entre fiction et réalité. Mme Waller, professeure de latin dans les sixties surgit de la mémoire de la comédienne: brillante et intransigeante et d’une aura sûre pour les élèves – un texte en aller-retour sur les deux figures. La metteuse en scène dit « opérer ce tissage entre réalité et fiction et comme les couturières, retirer tous les faux-fils pour qu’à la fin, il soit impossible de distinguer l’actrice du personnage ». En exergue au spectacle de Heidi-Eva Clavier, Appels d’urgence, écrit par Agnès Marietta interprété par Coco Felgeirolles, une jolie phrase de La Voyageuse de nuit de Laure Adler, qui se penche sur la vieillesse : « Je ne veux pas me croire jeune, mais je ne veux pas que la société m’ôte, en raison de mon âge, ce sentiment de la continuité de soi qui nous permet d’exister » Le Seule en scène de Coco Felgeirolles aborde les contrées d’un âge de la vie qui avance, toute proportion gardée, car sur le plateau, l’interprète mordante a toujours son mot à dire – vivacité. Depuis le plateau, elle accueille le public, regrettant tout haut qu’il ne prenne suffisamment la peine de regarder les photos d’elle-même, à tous les âges, de l’enfance au présent, exposées un peu en vrac sur les murs de la salle ou collées sur le sol de l’avant-scène. Un peu bougonne, et comme sur le fil du rasoir, elle souligne avec humour et ironie le léger retard des derniers spectateurs. Ella a quelque chose à confier au public de la salle, ces autres « elle-même » – honnêteté et vérité. Cette femme libre remonte le fil de sa vie, au rythme de l’apparition désordonnée des nouvelles technologies – ordinateurs, écrans, internet, i-phones, messages sms, mails et réseaux sociaux. S’impose, inéluctable, l’ère du numérique qui a bousculé les vies, comme s’il n’y paraissait rien. « Je me souviens de l’arrivée du répondeur Certes ça prenait les messages quand on était absents Formidable Mais encore plus formidable Ça nous permettait de filtrer les appels Et de décrocher en fonction de qui appelait Ma mère râlait « Tu es là je sais que tu es là réponds » je répondais encore moins j’appelais le lendemain Maman j’étais au cinéma A dix heures du matin ? t’as été voir quoi Elle n’était pas dupe Je ne lui répondais pas parce que sinon j’en avais pour des heures. » Après les modifications successives des comportements, les petits arrangements quotidiens, s’ensuivent des petits heurts personnels, des difficultés d’adaptation, de réactualisation à des temps autres – leur terminologie nouvelle -, et de soutien quémandé auprès des plus jeunes, obtenu ou pas: « Les réseaux sociaux façonnent la vie en fonction de celui qui va la recevoir : l’ubiquité, être ici et ailleurs en même temps, être là et pas là pareillement ». Méthodes et stratégies de survie pour le moins avouables et défendables, nécessaires à soi : « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange » Le monde entier me dérange, répète celle qui se penche sur la qualité de toute existence intime. « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange. » Constat d’une époque, retour sur une existence – réflexion et jeu – qui poursuit son cours bien vivant, l’interprète incisive répond avec facétie à une société oublieuse qui a tôt fait de séparer jeunes et vieux : elle prend sa télécommande et danse, l’accessoire à la main – ses bras levés dessinent une gestuelle expressive, loufoque et libératrice -, face une TV qui ne la soumettra pas. Elle refuse le mot de certains qui la caractériserait : « malaisante », comme si elle était coupable. Perfecto sur le dos, l’élégante et moqueuse Coco Felgeirolles ne s’en laisse pas conter, attentive aux jours qui passent, elle s’amuse de ces petits bouleversements imposés – puis surpassés – par la technologie et les repères nouveaux d’une société qui se métamorphose et qui met à mal le sentiment d’être, l’échange avec l’autre, la vraie présence, ce contre quoi elle œuvre via le théâtre. Véronique Hotte Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 14, 2023 7:57 AM

|

par Anne Diatkine dans Libération 14/02/2023 Donnant corps à une version fantasmée de l’icône québécoise, Laure Mathis épate avec un spectacle conçu par Juliette Navis, plein d’improvisations fabuleuses. Mea culpa, on a oublié de vous alerter. Céline, comme Céline Dion, s’est adonnée au public à l’Etoile du nord, une salle située dans le soubassement d’un centre sportif du XVIIIe arrondissement parisien, jeudi et vendredi. Elle était donc là, devant nous, longues mèches blondes, justaucorps pailletés fortement échancrés, traînant avec elle une remorque qui contenait toute sa vie et le minimum nécessaire à une ultime apparition scénique. «L’étoile du nord» : c’est ainsi que durant une heure et demi d’improvisations fabuleuses, cette Céline n’a cessé de nous interpeller, avec des moments en accéléré, des parenthèses, un accouchement dans un stade, une grotte en forêt, et donc une forêt, et la mort qui s’approche, le tout en québécois – et c’est plus d’une fois qu’elle nous a fait «capoter». Vous êtes nuls en «Dionologie» ? Aucune importance. Un clown jamais moqué Cependant s’ils poussaient la porte, les millions de fans de la chanteuse canadienne ne seraient en rien déçus par cette version inédite et imprévisible de leur idole. Celle qui incarne l’aimant à public est Laure Mathis, découverte dans Doreen, le spectacle culte de David Geselson, et ici aux antipodes du rôle mélancolique qui l’a fait connaître. Dans ce deuxième volet d’un triptyque qu’a conçu avec et pour elle la metteuse en scène Juliette Navis, c’est peu dire que la comédienne stupéfie, jouant de la métamorphose telle une Cate Blanchett et pulvérise toute notion d’emploi. Ici, la star québécoise est en partie un prête-nom, un masque, un clown, mais jamais moqué, ni pris en surplomb. Nulle question d’imitation, et du reste, on ignore d’où vient cette femme au chariot à l’identité flottante. Actrice de texte, c’est la première fois que Laure Mathis joue sans partition fixée, et pourtant, jamais elle ne dilue son propos. «Je mets de la chair sur le squelette extrêmement précis établi par Juliette Navis. C’est épuisant, on croit sauter dans le vide, les mots sortent au présent, je ne me suis jamais sentie aussi libre, certains éléments – la perte des eaux par exemple – surgissent sans que je ne les prémédite», nous dit-elle. Les retrouvailles avec Céline auront lieu la saison prochaine. On rêve d’une programmation qui l’associerait avec la 7e Vie de Patti Smith de Claudine Galéa, autre manière d’évoquer une star sans passer le biopic, mais par l’incarnation d’une interprète d’exception. Céline de Juliette Navis, tournée 2023, 2024 en cours Légende photo : Dans «Céline», la comédienne Laure Mathis stupéfie, jouant de la métamorphose à la Cate Blanchett. (Philippe Couture)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 10, 2023 4:45 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 10/02/23 Dans le cadre du Festival Bruit au Théâtre de l’Aquarium, Jeanne Candel met en scène « Baùbo » la nouvelle création de la compagnie La Vie brève qui pilote l’établissement et propose un divin frotti-frotta entre musique et théâtre. Déméter est pleine de chagrin. Comme si Hadès n’avait rien de mieux à faire que d’enlever Perséphone. Déméter, sa mère, erre, pleure, elle est sans dessus dessous. La voici arrivée, déconfite, à Éleusis. Pour soulager l’éplorée, à l’entrée du bureau des pleurs, Baùbo lui propose une coupe de cycéon (une mixture d’herbes). Déméter n’en veut pas. Que faire ? Baùbo, se fiant à son intuition, soulève d’un seul coup ses jupes et lui montre son sexe et les poils qui l’entourent. La déesse éclate de rire et finalement boit la potion. Cette histoire a bien plu à Jeanne Candel et elle a donné le nom de Baùbo comme titre à son nouveau spectacle au sous-titre qui en jette comme un titre de manuel philosophique : « De l’art de ne pas être mort ». C’est pas beau tout ça? C’est d’autant plus beau que le spectacle, le bien nommé Baùbo n’illustre pas à la lettre cette légende divine, mais s’en sert comme serpillière, tremplin, vagabondage et rêverie. Ce qui n’étonnera pas les fidèles des spectacles de la compagnie La Vie brève fondée en 2009 par Jeanne Candel, une compagnie où comédiens, musiciens et techniciens des deux sexes (et plus si affinités) font table et cause communes pour signer des spectacles faits à coeur. On le vérifie une fois encore en beauté avec Baùbo sur le plateau de la grande salle du théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie, établissement subventionné dont Jeanne Candel partage la direction collégiale avec Marion Bois et Elaine Meric. Des actrices, certaines et pour ainsi dire toutes musiciennes et chanteuses (voire musicien- et acteur), s’avançant pleureuses en robes noires couleur du deuil d’amour. Elles pimenteront la soirée par une pléiade d’étonnantes facéties comme celle de littéralement agrafer les dites robes noires au mur du fond maculé de blanc ou bien d’y frotter leur popotin pour faite apparaître ici un visage, là une main (décor astucieux signé Lisa Navarro) ou encore de recouvrir les corps de papier blanc pour mieux les percer et les déchirer (voir photo). Il sera aussi question d’une tentative de suicide avec un harpon livré par colis postal, d’ un matelas amovible, d’une porte qui se ferme mal, de bandes blanches qui finiront mal, de poignées de terre, d’échelle conduisant au firmament (une branche d’arbre feuillue), liste non exhaustive. Jeanne Candel n’est pas la dernière dans un inoubliable et périlleux numéro de pelle avec livres lesquels finiront, cloués au mur, par former un arc en ciel. C’est comme dans la vie : on pleure et puis on rit. Y circule un lâcher prise qui ne manque pas d’allure, un goût de l’inachèvement qui peut surprendre les aficionados du ficelé nickel mais ravit dès lors qu’on s’y laisse aller. Comme il se doit dans l’ADN de La Vie brève, tout cela est accompagné et entrecoupé de musique live. Pierre-Antoine Badaroux a jeté son dévolu sur l’œuvre de Schütz, un allemand du XVIIe siècle formé à Venise, « un compositeur singulier, entre deux mondes, il prolonge la polyphonie renaissante mais est influencé par le baroque » commente le directeur musical. L’un des charmes du spectacle est, comme toujours à La Vie brève, mais plus follement encore cette fois, l’imbrication entre le chant, la musique et le jeu, chacune et chacun des protagonistes ou presque œuvrant des deux côtés. Nommons les tous : Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon, Thibault Perriard. Ah, j’allais oublier le prologue ! Non, je ne dirai rien de l’étonnant prologue qui d’emblée instaure l’ambivalence qui sera la note première et dernière du spectacle. Jean-Pierre Thibaudat / Balagan Baùbo a été créé au Tandem, sur la scène du théâtre d’Arras, il est à l’affiche du Théâtre de l’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes) du mar au sam 20h30, dim 17h, jusqu’au 19 fév dans le cadre du festival Bruit et en partenariat avec le Théâtre de la ville. Puis du 24 au 30 mars au Théâtre Garonne à Toulouse, avant une tournée la saison prochaine. Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 2, 2023 6:29 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 2/02/23 Géraldine Martineau met en scène et interprète le rôle principal de la pièce d’Ibsen sans parvenir à trouver le juste équilibre entre réalisme psychologique et symbolisme.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/02/une-dame-de-la-mer-entre-deux-eaux-au-theatre-du-vieux-colombier-a-paris_6160290_3246.html

Comme on les aime, ces héroïnes d’Ibsen, les Hedda, Nora et autres Rebekka, grandes sœurs venues d’un XIXe siècle nordique pour montrer la voie d’une libération féminine se levant comme une vague puissante… Celle que l’on retrouve aujourd’hui s’appelle Ellida, on la croise moins fréquemment sur les scènes que les autres héroïnes du grand dramaturge norvégien. C’est donc avec bonheur que l’on prend le chemin du Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris, pour aller à la rencontre de cette Dame de la mer mise en scène et jouée par la jeune Géraldine Martineau. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Géraldine Martineau, la revanche d’une timide La dame de la mer, c’est elle, Ellida Wangel, autour de qui la pièce s’aimante et se joue. Quelques années auparavant, elle a épousé le docteur Wangel, un homme plus âgé qu’elle, qui avait déjà deux filles d’un précédent mariage. En apparence, rien ne vient troubler l’eau calme de cette vie de famille. Quelques signes, pourtant. Tous les matins, Ellida part se baigner dans cette mer à laquelle elle semble appartenir plus qu’à l’élément terrestre, une mer que, chaque jour, elle semble avoir de plus en plus de mal à quitter pour revenir à sa « vraie » vie. Ellida est là et pas là, dans cette famille qui n’est pas tout à fait la sienne – la pièce est, entre autres, une analyse d’une modernité percutante sur le rôle ingrat de belle-mère. Elle semble possédée par un mal insidieux qu’un certain docteur Freud ne va pas tarder (la pièce est écrite en 1888) à définir du nom de névrose. Sa parenté avec la Petite Sirène d’Andersen – que Géraldine Martineau a précédemment mise en scène, d’ailleurs – est patente : ce sont des femmes qui retournent à la mer, à l’élément liquide et à sa fluidité, tant l’existence terrestre leur est impossible, plombée par des formes sociales qui enserrent les femmes dans un faisceau de contraintes et de normes. Ici, l’état d’Ellida s’aggrave lorsque réapparaît, dans la petite ville au bord du fjord où vivent les Wangel, un marin qu’elle a aimé autrefois. Fantasme, fantôme, projection ? Qui sait… L’apparition de l’homme venu de la mer, fascinant et dangereux comme elle, déclenche une crise. Ibsen est un maître dans l’investigation de la psyché féminine telle qu’elle ressort de siècles de patriarcat, mais la pièce est bien plus que cela encore. Sa beauté tient à sa manière de s’approcher des confins de l’indicible, et La Dame de la mer scintille d’images et de symboles, profonds comme la mer et le temps. Spectacle bien joué Cet équilibre délicat entre réalisme psychologique et symbolisme n’est pas évident à mettre en scène, et explique sans doute que la pièce soit rarement jouée. Et c’est ce sur quoi le spectacle que signe Géraldine Martineau achoppe, sans pour autant démériter. La pièce est jouée avec une grande clarté, le spectacle est bien fait, mais il est un peu dommage que la metteuse en scène n’ait pas réussi à choisir entre un réalisme assez académique et une épure plus poétique. Sa mise en scène est à l’image du décor (signé par Salma Bordes), qui était suffisamment beau en soi pour n’être pas surchargé par des éléments kitsch et inutiles : une toile peinte suggérant le fjord en fond de scène, de fins troncs d’arbres comme une forêt de songes, les subtiles lumières en clair-obscur de Laurence Magnée… Pourquoi alors ajouter des fleurs en plastique et des fauteuils tapissés ? On chipote bien sûr, mais il est vrai qu’en matière de mises en scène ibséniennes, on s’est habitué dans les vingt dernières années à des sommets, notamment avec Thomas Ostermeier, Deborah Warner ou Alain Françon. Laurent Stocker ne saurait être autrement que parfait, avec son jeu si juste et sobre, dans la peau du docteur Wangel Le spectacle est bien joué, comme toujours à la Comédie-Française. Il révèle notamment deux belles actrices qui viennent d’entrer dans la troupe, Elisa Erka et Léa Lopez, dans les rôles, loin d’être négligeables, des deux filles du docteur Wangel. Laurent Stocker ne saurait être autrement que parfait, avec son jeu si juste et sobre, dans la peau du docteur Wangel. Clément Bresson, qui excelle dans ces rôles d’hommes qui viennent cristalliser les fantasmes des autres, est mystérieux à souhait. Mais Géraldine Martineau elle-même, qui est une excellente comédienne, souvent remarquée dans les productions de la Comédie-Française, n’embarque pas dans le rôle d’Ellida, dont elle fait un personnage assez lisse. Peut-être n’a-t-elle pas encore eu le temps, prise par son travail de mise en scène, de se donner tout entière à cette dame de la mer, passagère entre les mondes visible et invisible. Fabienne Darge / Le Monde

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2023 5:51 PM

|

Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks, 21 juillet 2023 L’artiste bretonne Patricia Allio s’empare de la crise des migrant·es, avec une série de témoignages et une mise en scène dépouillée. Un théâtre à la lisière de l’agora citoyenne, qui prend alors une dimension européenne.

On est au théâtre, à en juger par les gradins, mais l’on pourrait être ailleurs. On assiste à un spectacle, à en juger par le programme, mais le terme ne veut rien dire, ici. Dispak Dispac’h, de l’artiste bretonne Patricia Allio, est d’abord prétexte pour s’informer sur l’exil par-delà la Méditerranée, pour écouter des témoignages sur les parcours de ses héros·ïnes et pour (re)trouver le sens d’une effervescence collective à l’heure où la justice et l’humanité se fracassent contre les portes de l’Europe. Agora citoyenne Dans l’écrin d’une scénographie quadrifrontale, spectateurs et spectatrices sont invité·es à se déchausser, puis à prendre place aux côtés des acteur·ices. Ici Stéphane Ravacley, l’artisan-boulanger de Besançon, connu pour avoir entamé une grève de la faim empêchant l’expulsion de son apprenti guinéen. Là Gaël Manzi, le fondateur de l’association Utopia 56, œuvrant pour la défense des exilé·es, d’abord à Calais puis partout en France. De l’autre côté du plateau, Élise Marie, une comédienne hypermnésique, déclamant l’acte d’accusation remarquable émis en 2018 par le Groupe d’information et de soutien des émigrés à l’occasion du Tribunal permanent des peuples, pointant la responsabilité de l’Europe pour des milliers de violations des droits de l’homme. Et bien d’autres encore, qui se relaieront ponctuellement au fil de la tournée de cette agora citoyenne ambulante. On n’est pas au théâtre dirons certains, et à raison peut-être. Parce que l’esthétique – franchement inesthétique – est réduite à sa portion congrue : c’est un CRS qui se déglingue sur un techno tonitruante, un pas de danse amateur et plutôt malheureux. C’est dommage, mais passons… Car on est au théâtre, malgré tout. Parce que celui-ci provoque l’attention, encourage l’écoute, suscite l’empathie, impose son rythme, permet les échanges de regards, et, peut-être même, engendre une forme de communion envers les oublié·es. Dès lors, la tragédie de l’exil s’incarne, avec des noms, des visages, des anecdotes et des espoirs. Ainsi, Patricia Alliot prend le relais des médias défaillants et des lieux de débats inexistants. Et nous voilà aguerri·es. Igor Hansen Love / Les Inrocks Dispak dispac’h Crépuscule européen, par Patricia Allio. À 18 h au Gymnase du lycée Mistral (ce 21 juillet, durée 6 heures). Dans le cadre du festival Actoral au théâtre la Criée, les 4 et 5 octobre. Légende photo : Dispak Dispac'h” par Patricia Allio © Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 11, 2023 9:43 AM

|

Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 11 mai 2023 Son étonnant _jeanne_dark_ nous parlait de la jeunesse par le biais d’une représentation connectée, via Instagram. Marion Siéfert revient à l’adolescence avec un spectacle (offline) aux excès vivifiants. Un conte noir qui investit les sinuosités d’un monde virtuel et révèle une jeune comédienne époustouflante : Lila Houel. Elle n’a pas 16 ans, mais fait déjà preuve d’une force d’incarnation et d’expression impressionnante. Son nom est Lila Houel. Elle fera, c’est certain, parler d’elle. Elle a été choisie parmi près de 1000 candidates pour interpréter Mara, le personnage central de Daddy, une adolescente de 13 ans manipulée par un prédateur numérique qui a le double de son âge. Cet homme qu’elle rencontre en ligne se prénomme Julien. Il abuse de sa jeunesse et de son innocence, profite de ses rêves de lumière, de son désir de cinéma, de sa volonté de faire exploser les enfermements de sa classe sociale, pour l’entraîner dans les faux-semblants et la liberté factice d’un jeu intitulé Daddy. Au sein de cet environnement digital, tout devient possible. Le virtuel n’est plus vraiment virtuel, il n’y a plus d’avatar, tout s’achète et tout se vend. Les jeunes filles deviennent des valeurs marchandes sur lesquelles des daddys investissent. Ils les flattent, les entretiennent, les utilisent pour les jeter comme des kleenex du jour au lendemain. C’est un univers cynique et cruel auquel donne corps Marion Siéfert dans cette création (créée le 9 mars dernier au Centre national de danse contemporaine d’Angers, aujourd’hui à l’affiche de l’Odéon – Théâtre de l’Europe) qui creuse de troublantes réflexions sur la construction de l’individu, la parentalité, les conditionnements sociaux, les rapports de pouvoir, la dureté et la complexité de notre temps. Des monstres et des chimères du quotidien Cette escapade théâtrale au sein d’un jeu vidéo passe par diverses atmosphères et des registres variés. Elle trace le sillon d’une narration qui prend son temps, qui ne va jamais au plus direct, au plus court, qui s’accorde les obliques et les détours qu’elle estime naturels, sinon nécessaires. Elle nous raconte cette histoire de dominées et de dominants à travers autant de creux que de pleins, autant de sursauts de vérité que d’effets d’ombres portées. En se plongeant dans ce Daddy, on est pris par une vie qui se pare d’artifices parfois inattendus. On emprunte des chemins auxquels on ne s’attendait pas. Et on se retrouve dans des sphères fictionnelles qui brouillent les frontières entre réel et virtuel, tout en ouvrant sur le politique. Des monstres et des chimères du quotidien se dessinent de façon provocatrice, parfois burlesque, avant que ne s’imposent des instants de gravité, de poésie. Marion Siéfert et son complice Matthieu Bareyre signent une pièce qui déconcerte. C’est bien. Dans une société contemporaine qui survalorise le raccourci, l’efficacité, le formatage, le cadre, un tel travail sur les débordements souffle comme un vent de liberté. Ce mouvement d’affranchissement par l’imaginaire est porté par une distribution remarquable (Émilie Cazenave, Lou Chrétien-Février, Jennifer Gold, Charles-Henri Wolff), au sein de laquelle le jeune Louis Peres, dans le rôle de Julien, est lui aussi une révélation. Manuel Piolat Soleymat Daddy

du mardi 9 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023

L’Odéon-Théâtre de l’Europe

place de l’Odéon, 75006 Paris

Du mardi au samedi à 20h. Relâche les dimanches, les lundis, ainsi que les jeudis 11 et 18 mai. Durée de la représentation : 3h30 avec entracte. Tél. : 01 44 85 40 40. www.theatre-odeon.eu

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 7, 2023 3:36 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog, le 7/05/23 Après « Ce qui demeure », « Saint-Félix, enquête sur une hameau français », « A la vie ! » ou « Pères », depuis huit ans la compagnie Babel dirigée par Élise Chatauret et Thomas Pondevie poursuit, avec force et acuité, son exploration de notre société avec « Les moments doux ». Une subtile approche de la violence fondée sur des témoignages à travers un triple prisme : école, famille, travail. C’est la fin de la pièce. On se retrouve à l’école primaire comme tout début du spectacle. Entre temps, de multiples scènes de violences à la maison, au bureau, à l’école sont passées par là. Le maître qui vient de parler de la Révolution française pose la question aux enfants (et donc au public) : « Faut-il nécessairement faire couler le sang pour faire progresser les droits ? Peut-on faire aboutir les droits sans passer par la violence ? Faire aboutir des droits par la violence, est-ce encore de la violence ? Vous par exemple, vous seriez prêt à vous battre pour défendre vos copains et vos copines ? Pour défendre votre pays ? Pour défendre vos parents ? Vos idéaux ? » Alors la petite Sofa demande : « Monsieur : est-ce que ça existe les violences justes ?». Ce sont là les derniers mots de la pièce et ils résument son questionnement. C’est peu dire qu’à l’heure de l’Ukraine, de la répression policière lors des manifs contre la loi sur les retraites et celles contre les méga-bassines, des violences au parlements et dans les chambres conjugales et nombre de faits divers récurrents, ce spectacle tombe on ne peut plus juste alors que ses références en matière de violence sociale sont volontairement datées : l’affaire des chemises déchirées des cadres d’Air France et la casse sociale à France Télécom et sa vague de suicides. Dans un dynamique montage, les auteurs nous font passer tout au long du spectacle de la violence à l’école à la violence domestique et à la violence au travail (astucieuse scénographie de Charles Chauvet). Les trois axes cohabitent dans un formidable et pertinent entrelacement. Comme pour chacun de leurs spectacles, Chatauret & Pondevie, accompagnés par leurs actrices et acteurs ont d’abord mené un long travail d’enquête. Témoignages, rencontres et nombre de lectures. Les témoignages sont enregistrés et servent de base pour le travail sans s’en tenir à un paresseux verbatim. Tout est repris et relancé dans la sphère du travail théâtral : improvisations, discussions, écriture, montage. Un formidable théâtre documenté, affiné au fil des spectacles depuis Ce qui demeure (lire ici) jusqu’à Nos pères (lire ici), en passant par Saint-Félix, enquête sur un hameau français (lire ici) et A la vie ! (lire ici). On retrouve Solenne Keravis, Manumatte et Charles Zévaco vus lors de précédents spectacles, ils ont été rejoints par François Clavier, acteur buriné d’aventures théâtrales, le plus chevronné de tous, la presque débutante Samantha Le Bas (en troisième année du Conservatoire de Paris) et Julie Moulier. Tous, excellents, font troupe, bloc, manipulent le décor en le recomposant et jouent tous les rôles : le maître d’école, pour ne citer que lui, est joué tour à tour par chacun d’entre eux ou presque, le manager ici sera l’employé malmené deux scènes plus loin, etc. Le titre du spectacle st volontairement paradoxal : Les moments doux. Le spectacle commence, si l’on peut dire, en douceur, avec des scènes de violences à l’école : le maître interroge une image de bande dessinée où un kangourou, en train de sauter à la corde, se fait embêter zzzz par une abeille sous l’œil médusé d’un lapin. L’histoire se poursuivra dans d’autres scènes intercalées, le kangourou va se rebiffer en attaquant la ruche et les enfants se demanderont si sa réaction n’a pas été « disproportionnée ». On passe à une scène familiale au retour de l’école: Manon s’est battue avec Linda qui l’énervait, résultat un nez cassé pour l’une un conseil de discipline pour l’autre. La réaction des parents (« on n’utilise pas la violence physique ») sera éclairée plus loin par une autre scène similaire où les parents auront une réaction strictement inverse (« notre fils se fait tabasser et mettre en sang et lui il répond pas mais putain je vais tout casser moi ! »). Chatauret & Pondevie pratiquent un art savant du montage.Et d'éclairages internes. Ce qui leur permet d'intercaler cette jolie scène sucre d'orge: le dialogue entre un homme et une femme mariés, travaillant dans la même entreprise et débordés, se renvoyant à la face la liste des tâches domestiques à faire. C’est par le biais un peu tordu de l’école qu’on en vient à ce que les spectateurs ont plus ou moins en mémoire : l’histoire de France Télécom Orange et le plan de départ de 22000 salariés avec un détour par les écoles de management et ses jeux de rôles, du théâtre dans le théâtre donc.Par la suite, l’affaire des licenciements à Air France et des chemises déchirées des hauts cadres organisateurs du licenciement massif nous vaudra un désopilant effet de réel : une séquence audio où l’on entendra Manuel Vals, impayable, déclarer « Air France est sous le choc et quand Air France est sous le choc, c’est toute la France qui est sous le choc». L’une des dernières séquences, en forme d’arroseur arrosé, montre la troupe du spectacle réunie : les réductions budgétaires imposent le licenciement d’un des membres de l’équipe, mais qui ? Aussi cruel que savoureux. François, le plus ancien donc le plus menacé, se rebiffe : « je croyais qu’on s’appréciait, qu’on était une équipe ! Qu’on était censé vivre ensemble des moments doux. ». Le spectacle a été créé au CDN de Nancy. Il est passé par Saint-Étienne, Sevran, Béthune (où nous l’avons vu), il sera à l’affiche du Théâtre de Malakoff les 11 et 12 mai. Puis, à la rentrée prochaine, au Théâtre des Quartiers d’Ivry du 10 au 22 octobre, avant Sète, Villefranche-sur-Saône, Fontenay-sous-Bois et la MC2 de Grenoble. Crédit photo : © Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 24, 2023 7:34 AM

|

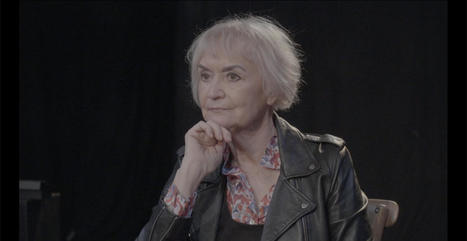

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 23/04/2023 Nommée aux Molières pour son rôle dans « Music-Hall », de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo, la comédienne a cultivé son art sur la frontière entre tragique et comique.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/23/catherine-hiegel-clown-magicienne-et-sorciere-la-femme-aux-cent-visages_6170720_3246.html