Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 27, 2023 1:07 PM

|

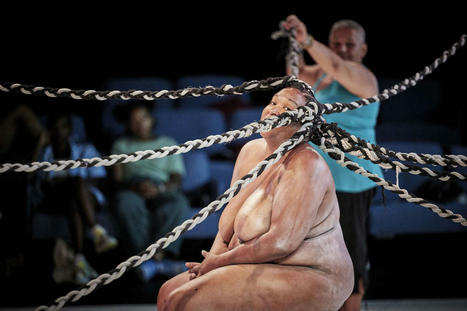

par Ève Beauvallet dans Libération, le 27 juillet 2023 Ironisant sur les stéréotypes racistes accolés aux femmes noires dans la société contemporaine, accueilli en triomphe dans le festival in, le spectacle «Carte noire nommée désir» a suscité les réactions agressives, verbales et physiques, de certains spectateurs. Pendant ce temps, la fachosphère fustige une oeuvre qu’elle n’a pas vue. Ces derniers jours, au Festival in d’Avignon, des spectateurs ont crié leur mécontentement pendant une pièce accueillie comme un chef-d’œuvre par une partie de la presse et du public. L’un d’eux a même frappé une comédienne sur la main. Une routine déplorable mais une routine, penserait-on a priori, celle du monde tumultueux du spectacle vivant qui en a vu bien d’autres en matière d’«interaction» violente et anti-démocratique entre scène et salle : un homme montant sur le plateau pour tordre le doigt de la chorégraphe Maguy Marin, un autre criant «Mange ton caca !» au metteur en scène Johan Simons… Sauf que la pièce en question, ici, s’intitule Carte noire nommée désir, qu’elle est interprétée par huit artistes afro-descendantes devant un public majoritairement blanc, et qu’elle revisite pendant 2h40 les clichés les plus lourds liés aux représentations de la femme noire dans la société française contemporaine, notamment son hypersexualisation. Dès lors, plus de «routine» du spectacle vivant derrière ces violences mais plutôt une routine sociétale, celle des «agressions racistes», ont déduit plusieurs spectateurs, manifestant depuis leur émotion sur les réseaux sociaux. L’équipe du Festival d’Avignon caractérisait de la même façon les événements lundi, par communiqué : «Les interprètes font face lors des représentations mais aussi dans les rues à des agressions verbales et physiques à caractère raciste.» Le directeur de l’événement Tiago Rodrigues a fermement condamné ces comportements en conférence de presse : «Au Festival d’Avignon, nous ne trouvons pas seulement cela inacceptable mais nous combattons [ces comportements].» Ni l’équipe du festival ni l’équipe artistique de la pièce n’ont souhaité décrire et commenter les faits auprès de Libération. Contre-offensive en salle Les tensions ont commencé dès la première représentation à Avignon, jeudi 20 juillet. Lorsque les spectateurs de Carte noire nommée désir entrent en salle, ils découvrent un gradin pour les blancs, un gradin pour les noires. A nous, une hôtesse d’accueil indique le gradin habituel, à ces afro-descendantes et métisses visibles elle indique à voix basse qu’elles peuvent, si elles le souhaitent, s’installer sur ces banquettes en fond de scène, face aux autres spectateurs, devenant ainsi le décor vivant d’un spectacle qui ambitionne justement de parler de «ça» : la ségrégation quotidienne plus ou moins larvée dans une société qui croit en être totalement débarrassée. Certaines spectatrices noires jouent le jeu, d’autres le refusent. On en verra une quitter la salle au milieu de la pièce. Faut-il vraiment le préciser ? Le geste relève évidemment, à l’image de l’ensemble du spectacle, de la mise en scène purement sarcastique. Libre à chacun de la trouver plus ou moins corrosive ou plus ou moins inspirée, mais quiconque aurait un problème idéologique majeur avec cet «humour noir» et le discours qu’il sert ici est invité, via une annonce diffusée pendant la durée de l’installation du public, à en discuter paisiblement avec l’équipe autour d’un verre à l’issue de la représentation. Un homme criera pourtant au «déni de démocratie» pendant la représentation du 21 juillet, rapporte le site Sceneweb. Le 20, date où nous étions, et alors que Rebecca Chaillon frotte interminablement le plateau pour le rendre plus blanc que blanc, un autre spectateur s’écrie : «Il y a une éthique au théâtre ! A Avignon, on dit ce qu’on pense !» La contre-offensive, massive, fuse immédiatement en salle, en chœur : «Ta gueule.» Stéréotype de la «nounou noire» Plus tard, les interprètes parodient un jeu télévisé participatif type Questions pour un champion avec ici l’équipe «ménage», là l’équipe «cantine». Soudain, une interprète s’élance dans les gradins pour dérober les sacs et objets des «blancs», évidemment sans leur consentement, puisqu’il s’agit d’un grand jeu de colonisation inversée, a-t-elle expliqué, les «pillés» en verront bientôt les bénéfices ! Un homme rechigne à laisser ses lunettes. «Il y a de la résistance, je vois !» crie-t-elle au public, toujours dans son personnage. La même comédienne recevra le lendemain une claque sur la main après qu’un spectateur, «âgé d’une soixantaine d’années», a refusé à plusieurs reprises de laisser son sac, rapporte encore le site Sceneweb : «L’une des comédiennes s’exclame alors : «Voilà on peut frapper une actrice pendant un spectacle et partir tranquillement, c’est ce qu’on appelle le privilège blanc».» L’équipe artistique a finalement choisi de couper cette scène interactive pour la remplacer par la lecture d’un texte. Les dates restantes ont été encadrées par un vigile. Toutes sont accueillies par une standing ovation d’une majeure partie du public. Un attaché de presse présent dans la salle lors de cette frappe s’est désolé sur son compte Facebook de n’être pas intervenu pour empêcher le mauvais joueur de quitter la salle et s’en est excusé auprès de la compagnie. Une artiste belge lui répond qu’ « à Bruxelles, ce spectateur se serait fait pisser dans la bouche. » Un autre témoin des faits déplore «la réaction très agressive (de ce) spectateur, agacé par la séquence de simulation de sac volé ou par trop de vérités ?. Réaction venue signifier exactement ce qui était démontré sur scène !» Quoi donc? Un racisme flagrant? Sur Sceneweb, un commentateur peine à comprendre le lien logique: « N’est ce pas un spectateur simplement agacé que l’on s’empare de son sac et qui a réagi un peu trop fermement ? Quel rapport avec la » race » ( sic)? » Pour l’heure, Rébecca Chaillon a préféré parler, sur sa page Facebook, de «violentes réactions», manifestant aussi son émotion d’avoir découvert une grande pancarte de soutien devant le théâtre : «Tous les messages, partages sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les débats menés avec l’entourage, les groupes, le soutien du festival… Comment dire ? Ça fout la chiale de sentir que certain·e·s sont là, nous entendent, nous accompagnent. Merci !» Les marques de solidarité du milieu culturel pleuvent depuis, notamment de la part de l’équipe du théâtre de l’Odéon à Paris qui doit accueillir la pièce à l’automne. Mais pendant ce temps, un autre public aux valeurs bien plus lisibles que celui d’Avignon s’est réveillé : la fachosphère bien sûr, qui n’a pas cru bon d’assister à ce spectacle «wokiste» et «financé par nos impôts» pour interpréter, avec une littéralité confondante, les images et extraits qui circulent sur le Web. Eric Zemmour s’est évidemment fendu d’un tweet, jeudi 27 juillet, pour se scandaliser de ce «racisme anti-blanc y compris au sein du public qu’on sépare entre femmes noires d’un côté mises en majesté, et le reste du public, blanc, auquel on fait vivre un petit apartheid». Comme si cette scène en forme de pied-de-nez relevait d’un rêve de société. Pire, l’homme politique y tient la preuve que les afro-descendants veulent «génocider les blancs, à commencer par les bébés». La preuve ? La photo du spectacle sur laquelle une comédienne noire embroche des bébés en plastique blanc. Dans Carte noire nommée désir, une comédienne incarne, le temps d’un tableau, le stéréotype de la «nounou noire» employée par les riches blancs et embroche des poupons en plastique (des blancs et des noirs). Faut-il encore le préciser ? Rien n’indique que cette scène relève d’un projet de société. C’est une mise en scène bouffonne, évidemment, des cauchemars racistes de certains blancs, qu’on pensait dater d’il y a cent ans. Tout cela, Eric Zemmour le sait bien. Mais dans la guerre culturelle d’aujourd’hui, tout est affaire de récupération. Eve Beauvallet / Libération Mis à jour le 27 juillet 2023 à 18h56 après le tweet d’Eric Zemmour Légende photo : Dans une scène bouffonne, une comédienne incarne le stéréotype de la «nounou noire» et embroche des poupons blancs en plastique. (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 22, 2023 5:57 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 22 juillet 2023 La metteuse en scène de 37 ans travaille le rapport aux corps, aux identités et aux questions décoloniales à travers la performance.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/22/rebecca-chaillon-figure-d-un-renouveau-theatral-queer-et-afrofeministe_6183015_3246.html

Il n’est pas rare que Rébecca Chaillon apparaisse avec les lèvres peintes en bleu cobalt, ou les paupières en rose fuchsia. En ce Festival d’Avignon qui s’achemine vers sa fin, son nom est sur toutes les lèvres. Carte noire nommée désir, sa dernière création en date, avait déjà tourné de-ci de-là, suscitant un bouche-à-oreille on ne peut plus flatteur. Mais la présentation à Avignon a considérablement accéléré le mouvement, et installé la metteuse en scène comme une figure majeure d’un renouveau théâtral qui passe par la performance et les approches intersectionnelles actuelles, en mêlant l’afroféminisme et les questions queer et décoloniales. L’impétrante est née en 1985 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). D’origine martiniquaise, fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère à la Sécurité sociale, elle a découvert le théâtre en Picardie, où elle a grandi. Puis elle a suivi des études en arts du spectacle à Paris, où elle est notamment passée par le conservatoire du 20e arrondissement. Très vite, elle a fait son chemin dans le théâtre-forum, avec la compagnie Entrées de jeu animée par Bernard Grosjean, et les milieux de l’éducation populaire incarnés par les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, tout en créant sa propre compagnie, qu’elle a nommée Dans le ventre, en 2006. Il lui faudra un peu de temps, et la rencontre avec l’univers de l’auteur-metteur en scène punk hispano-argentin Rodrigo Garcia, pour la confirmer dans ce qu’elle veut vraiment faire : un théâtre de performance, où le corps serait en jeu, de même que la pratique de l’automaquillage artistique, sur laquelle elle s’est également formée. Un théâtre où s’exprimerait, aussi, sa fascination pour la nourriture, qui traverse tout son travail. Nudité politique En 2012, elle signe un premier seule-en-scène, L’Estomac dans la peau, et d’autres créations de format court, qu’elle écrit et performe. Sa création suivante, Monstres d’amour (Je vais te donner une bonne raison de crier), en duo avec Elisa Monteil, tourne autour du cannibalisme amoureux. En 2016, elle participe à My Body My Rules, un documentaire expérimental d’Emilie Jouvet qui s’intéresse aux corps libres et sauvages et à la nudité politique. Ainsi qu’à Ouvrir la voix, d’Amandine Gay, qui donne la parole aux femmes afrodescendantes et à leur vécu. Cette expérience comptera pour beaucoup dans la création de Carte noire nommée désir. En 2018, elle crée Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, pièce sur le football féminin et les discriminations subies par les joueuses face à leurs homologues masculins. En 2020, elle commence la création en plusieurs étapes de Carte noire nommée désir, qui va muter et grandir jusqu’à aboutir à la version présentée à Avignon. Dans une époque où il est mal vu pour les femmes d’afficher leur gourmandise, et où l’injonction à la minceur pèse autant, sinon plus, dans des milieux intellectuels et artistiques supposément plus audacieux que le reste de la société, Rébecca Chaillon assume ses courbes plantureuses avec un aplomb tranquille. Elle en fait même un formidable accélérateur de particules. Le corps des femmes est au cœur de la révolution sociétale et artistique en cours, et elle le sait. S’inscrivant dans la grande tradition de la performance au féminin, glissant même au passage dans son spectacle, ni vu ni connu, le nom de Marina Abramovic, la papesse du genre, la Chaillon est dans son être même un des épicentres de cette révolution. Fabienne Darge Légende photo : Rébecca Chaillon, dans « Carte noire nommée désir », le 19 juillet, au Festival d’Avignon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2023 5:37 AM

|

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, en plein accord avec Pierre Hurmic, maire de Bordeaux et Alain Rousset, président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, a donné son agrément à la proposition de nommer Fanny de Chaillé à la direction du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Centre dramatique national. Née en 1974, Fanny de Chaillé est formée à l’Esthétique à la Sorbonne à Paris avant de créer, à partir de 1995, ses propres spectacles, installations et performances au sein de la compagnie Display. Elle construit depuis plus de vingt ans un théâtre de la relation qui s’appuie sur le regard actif du spectateur, un théâtre du corps qui puise dans les textes littéraires, mais aussi dans le rock et la musique populaire. Ses projets, au croisement d’une grande diversité de disciplines, fédèrent de multiples partenaires et acteurs culturels, qu’ils soient présentés au sein des théâtres ou en dehors, dans l’espace public, les galeries d’art, les salles de concert, les bibliothèques, les universités, dans un souci constant de rencontre avec les publics les plus variés.

Artiste associée à la scène nationale de Chambéry (2014-2022), au Centre national de la danse de Lyon (2017-2020), au Théâtre Public de Montreuil – Centre dramatique national et à Chaillot - Théâtre national de la danse depuis 2022, Fanny de Chaillé a également été invitée par le Centre Pompidou, le Festival d’automne, le Festival d’Avignon et de nombreuses autres institutions culturelles françaises, mais également en Europe et à l’international (Etats Unis, Brésil, Argentine, Colombie…). Fanny de Chaillé entend faire du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, un lieu de transmission et de partage, « un théâtre vivant, engagé et joyeux », qui accompagne l’émergence de formes et d’écritures nouvelles, pleinement ouvert à la jeunesse et au monde qui l’entoure. Accompagnée d’une communauté d’artistes (la compagnie ToroToro, Tamara Al Saadi, Baptiste Amman, le collectif Rivage, Rebecca Chaillon, Lionel Dray & Clémence Jeanguillaume, Mohamed el Khatib, Gwenaël Morin, Hatice Ôzer), dont une partie sont des équipes implantées en Nouvelle-Aquitaine, elle s’attachera à rapprocher le théâtre de celles et ceux qui hésitent à y entrer, produire des spectacles et des histoires où chacun peut trouver sa place et fabriquer un récit commun. Elle entend développer des coopérations étroites avec le tissu culturel régional (institutions, lieux intermédiaires, festivals), dans un souci de croisement des publics, d’accompagnement et de mutualisation des moyens en soutien à la création et de tournées plus écoresponsables. Elle propose également de nouvelles coopérations à l’échelle nationale et internationale. Sa programmation sera paritaire, ouverte à la scène théâtrale française dans toute sa diversité, à la danse, au cirque contemporain et aux projets pouvant investir l’espace public. Une attention particulière sera accordée à l’enfance et à l’adolescence, avec notamment Projet Kids sur le temps des vacances scolaires. Fanny de Chaillé prendra également la direction de l’Ecole supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine, en créant, à ses côtés, un collège pédagogique. De l’acquis des fondamentaux à l’ancrage dans la pratique, elle souhaite repenser le projet pédagogique pour faire participer activement les étudiants aux processus de création, les aider à s’autonomiser, à affirmer leur singularité et faciliter leur insertion professionnelle. Fanny de Chaillé prendra ses fonctions au 1er janvier 2024, succédant ainsi à Catherine Marnas, qui poursuivra son parcours en compagnie. Rima Abdul Malak salue l’action de celle-ci à la tête du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où elle a porté un projet ambitieux au bénéfice de tous les publics, tant à Bordeaux qu’en itinérance, permettant à plusieurs générations d’artistes de déployer des projets audacieux et fédérateurs. Photo : Fanny de Chaillé, (c) Marc Domage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 16, 2022 5:51 PM

|

Par Annabelle Martella dans Libération 16 janvier 2022 Légende photo : Rébecca Chaillon à Dijon, en décembre. (Romy Alizée/Libération) Le nouveau spectacle de la performeuse, «Carte noire nommée désir», joyeux chaos à la frontière du fantastique, développe une réflexion profonde sur la représentation des femmes noires. Les pièces qui pilonnent l’imaginaire colonial, on en voit (et heureusement) un joli paquet aujourd’hui. Il y en a surtout, des pédagos, des didactiques, des qui nous disent quoi penser, de façon très docte, avec beaucoup de gravité. Parfois, il y en a qui sortent du lot. Carte noire nommée désir, nouveau spectacle de la jeune metteuse en scène Rébecca Chaillon sur la représentation des femmes noires bouleverse nos repères sur le sujet parce qu’elle joue à fond la carte du baroque, de la potacherie, du détournement carnavalesque, du rire gras qui tâche, de la scatophilie. Sur le plateau chaotique s’enchaînent les numéros sans discontinuer, passant d’une choré sur du Aya Nakamura à une acrobatie aérienne ou à une session de chant lyrique. Ça twerke jusqu’à l’épuisement et ça lit avec malice les petites annonces récoltées dans Amina, «le magazine de la femme africaine et antillaise» : «Douce perle africaine voudrait nouveau départ pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage, svp uniquement homme européen et sérieux. Les autres abstenez-vous.» Ici, les huit performeuses noires ne s’attardent pas sur les fondements socio-historiques du racisme mais subvertissent avec inventivité et un humour féroce les stéréotypes auxquels elles sont encore trop souvent reléguées : la femme de ménage, la nounou, la danseuse ultra-sexualisée… Le discours sur leur beauté exotique passe à la moulinette de la parodie. Clin d’œil de calendrier : on pense évidemment avec elles au visage grimaçant de Joséphine Baker, s’extirpant, à la faveur de ses mimiques, des tableaux primitivistes dans lesquels on voulait l’enfermer. «Culpabilité ?» C’est un spectacle qui vogue sur les rives du surréalisme et d’un fantastique «queer». Les performeuses exagèrent leurs caractéristiques physiques pour apparaître en créatures étranges et c’est une «négritude» nouvelle qu’elles revendiquent. Ici : les tresses bicolores de Rébecca Chaillon s’étendent sur des kilomètres, créant un feuillage au-dessus de son tronc nu. Pendue au plafond, une circassienne évolue dans un écosystème digne des Métamorphoses d’Ovide. Là : un couple de femmes rondes et nues s’enlace sur du zouk joué à la harpe. Plus loin : une cantatrice étouffe sa camarade, jugée trop foncée, avec la crème lactée d’un café. La metteuse en scène joue sur la diversité des morphologies avec des figures qui, comme dans Alice au pays des merveilles, n’ont jamais la bonne taille ni la couleur adéquate. Et dans ce labyrinthe de visions psychédéliques, le noir et blanc se répondent dans un grand jeu symbolique. «Je me pose beaucoup de questions sur le public qui apprécie la pièce. L’aime-t-il uniquement par culpabilité ?» s’interroge Rébecca Chaillon, que Libé a rencontrée via Zoom, accompagnée de sa joyeuse bande de performeuses. L’artiste de 36 ans, également maquilleuse professionnelle, est une habituée des tenues flashy, lèvres peinturlurées de bleu turquoise et lentilles de contact bariolées. En repos pendant quelques jours dans les Pyrénées, on la retrouve toute en sobriété, habillée d’un pull zébré, clin d’œil non dissimulé aux métaphores colorées de la pièce. Adepte des métamorphoses, elle décline sur scène un nombre infini de looks et d’identités. Femme de ménage zombie dans Carte noire nommée désir, «crachoir public» en tenue de championne de natation pour «exorciser» la colère des militants lors de festivals féministes ou encore «Ariette la grosse sirène», mix entre l’héroïne de Disney version «grosse… et noire» et la déesse aquatique Mami Wata, honorée dans le culte vaudou. Fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère de la Sécu, Rébecca Chaillon a découvert le théâtre en Picardie, région où elle a grandi, avant de partir faire des études d’arts du spectacle à Paris. Mais c’est bien plus tard et après un bout de carrière dans le théâtre-forum et l’éducation populaire que son chemin croise celui de Rodrigo García et de la performance. Parcours militant L’idée du spectacle part d’une «blague», nous raconte-t-elle, autour du fameux slogan publicitaire qui lie couleur noire et désir pour devenir un conte politique autour des «peaux café». Il prend évidemment ses racines dans son parcours militant, notamment depuis sa participation au documentaire Ouvrir la voix d’Amandine Gay. En 2017, la même année que la sortie du film, Rébecca Chaillon décide de transformer la carte blanche que lui propose le théâtre de la Loge en «carte noire», mettant en place un dispositif bi-frontal où les femmes noires font face au reste du public. Y résonne déjà son texte, inspiré du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire et du concept de «biomythographie» développée par la poétesse américaine Audre Lorde, fusion de mythes afro-futuristes, épisodes historiques et paroles intimes. Dans les interstices de ce récit poétique habité par la végétation de la Martinique, son île d’origine, Rébecca Chaillon imagine ensuite des protocoles d’improvisation dans lesquels les autres performeuses pourraient évoquer leur parcours. La metteuse en scène, dont la compagnie ne s’appelle pas «Dans le ventre» pour rien, raffole de récits anecdotiques et de comparaisons entre nourritures et faits politiques : «C’est intéressant d’observer que les produits issus de l’exploitation coloniale, le sucre, le cacao, le café, étaient des produits bruts qu’on voulait sans cesse raffiner, blanchir, rendre moins amer», nous fait-elle remarquer. Pour mieux connaître son équipe, elle demande à chacune de se présenter à partir de leurs plats préférés. «Sur scène, je nomme par exemple le saka-saka [plat à base de feuilles de manioc pilées], explique Olivia Mabounga, une des comédiennes, tout juste sortie de l’école. C’est vrai que les plats congolais me tiennent à cœur et parlent de mon intimité.» Agées de 25 à 40 ans, ces performeuses viennent de France, de Suisse, de Belgique, connaissent Rébecca Chaillon depuis des années ou l’ont rencontrée lors du grand casting qu’elle a organisé. Une cinquantaine de filles s’y étaient présentées. «On voit souvent les mêmes actrices noires sur les plateaux français. J’avais envie d’un grand renouvellement et de ne pas travailler uniquement avec des comédiennes. J’aurai rêvé m’entourer d’artistes du Brésil, du Burkina Faso, mais l’économie du spectacle ne le permettait pas», explique celle qui a constitué une véritable communauté autour de son projet. Discours engagé et taquineries fusent dans une ambiance de franche camaraderie, lorsqu’on les rencontre. Parmi ces artistes, il y a Estelle Borel, circassienne aux cheveux rouges, perdue «dans les Alpes profondes» et qu’on confond systématiquement, nous dit-elle, aux deux autres femmes noires suisses qui officient dans sa discipline «alors qu’on ne se ressemble pas du tout». Voici également Bebe Melkor-Kadior, fakir, cracheuse de feu et travailleuse du sexe, passionnée par les rituels d’épuisement et autrice du manifeste Balance ton corps dans lequel elle développe le concept de «salope heureuse». Mais aussi Fatou Siby, poétesse avec qui Rébecca Chaillon a animé des colos dans un centre social ou encore Ophélie Mac, céramiste performeuse vivant à Bruxelles, «lesbienne d’origine martiniquaise». Pétries de pop culture, certaines égrènent leurs références communes : le magazine Fan 2, MTV, Beyoncé, etc., qui se mélangent, sans distinction, à leurs aspirations esthétiques et aux théories militantes qu’elles lisent. Toutes très engagées, elles ne servent pas pour autant un spectacle sur la révolte clés en main. Et c’est seulement guidé par leur désir insatiable de liberté que l’on traverse les zones troubles de l’hilarité. C’est que Rébecca Chaillon, «esprit bordélique» comme elle se qualifie elle-même, voulait sortir du documentaire, histoire que ces thèmes politiques se transforment sur scène en un chambardement d’images zébrées. Carte noire nommée désir de Rébecca Chaillon, le 16 janvier à Villeneuve-d’Ascq, du 2 au 4 février à Saint-Etienne, les 21 et 22 février à Paris, et en tournée.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 3, 2019 7:47 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 3 juin 2019 Sous le titre « Sous d’autres cieux », Kevin Keiss a traduit et Maëlle Poésy mis en scène une adaptation libre des six premiers chants de « L’Enéide » de Virgile, ceux du temps de la guerre et du long exil. Un remarquable poème scénique où chaque poste compte. Un spectacle créé au festival Théâtre en mai à Dijon qui offre, chaque année, une vue panoramique sur la jeune création française.

Chaque année en mai, ce qui me plaît, c’est d’aller à Dijon au festival Théâtre en mai. C’est un festival qui, sous différents noms, s’est installé dans la ville des ducs de Bourgogne depuis longtemps. François Chattot, l’ancien directeur du Centre dramatique national Dijon-Bourgogne, lui avait donné un nouvel essor avant que l’actuel directeur, Benoît Lambert (qui lui-même y avait fait ses premiers pas en 1998), et sa collaboratrice Sophie Chesne ne lui donnent une orientation dominante : un panorama de la jeune création française ou, dit autrement, un carrefour de singularités et d’aventures singulières.

Artistes associés

Cela va de créations ici ou là en France de la saison qui s’achève à des créations récentes ou nouvelles des artistes associés à la maison. Pas de thématique, fort heureusement, ce qui laisse le champ ouvert à une curiosité sans œillères. Et de pouvoir déroger à la règle en invitant une troupe étrangère comme cette année la compagnie Brasilerio do Teatro dont le spectacle chaotique Preto est comme le tracé sismographique de la situation affolante du théâtre au Brésil après l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. A ce sujet, Thomas Quillardet organise une soirée de soutien au « Brésil démocratique et à ses artistes » le 23 juin à 20h au Théâtre Monfort.

Du côté des artistes associés au CDN de Dijon, on a pu ainsi voir ou revoir La Bible de Céline Champinot, spectacle créé au Théâtre en mai 2018 (lire ici), Perdu connaissance par la compagnie Théâtre déplié d’Adrien Béal et Fanny Descazeaux créé au début de la saison 18-19 (lire ici), et découvrir Sous d’autres cieux d’après L’Enéide de Virgile, écrit par Kévin Keiss et mis en scène par Maëlle Poésy (on y vient).

Je suis arrivé trop tard à Dijon pour voir la création de Dernière ascension avant la plaine par Myriam Boudenia et Pauline Laidet, j’ai croisé avec plaisir Céline Milliat-Baumgartner qui y donnait Les Bijoux de pacotille (lire ici) et j’ai pu voir des spectacles que j’avais ratés lors de leur création cette saison : Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute de Rebecca Chaillon, Que viennent les barbares de Sébastien Poitevin et Myriam Marzouki, et Harlem quartet d’après le roman Just above my head de James Baldwin, adapté par Kevin Keiss (encore lui !) et mis en scène par Elise Vigier (un spectacle ample de premier ordre, créé il y a quelques mois et qui tournera la saison prochaine, j’y reviendrai prochainement à l’occasion d’un portrait de Baldwin que prépare Vigier au CDN de Caen).

J’ai regretté que ne soient pas programmés des spectacles forts de « jeunes compagnies » créés cette saison comme Je suis la bête de Julie Delille (lire ici) ou Crime et Chatiment par Nicolas Oton (lire ici) – deux spectacles à l’affiche du Printemps des comédiens qui vient de s’ouvrir –, J’ai la douleur du peuple effrayante au fond du crâne mis en scène par Margaux Eskenazi (lire ici), Orphée aphone de Vajrayana Khamphommala (lire ici) ou encore Saint-Félix d’Elise Chatauret (lire ici). Sophie Chesne s’en excuse par avance dans le programme : « Il y a beaucoup de compagnies passionnantes actuellement, bien plus que nous ne pouvons matériellement en accueillir. D’un strict point de vue artistique, le théâtre se porte très bien en France aujourd’hui, même si, sur le plan matériel, c‘est une tout autre histoire. »

Sauf que le plan matériel a tôt fait de gangrener le « point de vue artistique ». D’où cette impression que l’on a parfois – un « parfois » qui confine au « souvent » – de voir des spectacles inaccomplis comme arrêtés au milieu du guet. Manque de temps ? Manque de préparation en amont ? Manque de quoi financer une période de répétitions conséquente ? Manque d’exigence intime ou au contraire plongeon putassier dans la piscine de l’air du temps ? Trop grande place laissée à une intériorisation de la réception supposée du spectacle par les programmateurs ou frilosité de ces derniers conduisant à raboter les arêtes d’un spectacle ?

Identité et équipes nationales

On croise certains de ces éléments dans le spectacle de Myriam Marzouki (mise en scène) et Sébastien Poitevin (texte et dramaturgie) Que viennent les barbares. Un casting d’enfer : Albert Camus, Jean Sénac, Constantin Cavafis, James Baldwin, Mohamed Ali, Claude Levi-Strauss et j’en oublie. Autant de personnages incarnés par d’excellents actrices et acteurs comme Louise Belmas (troublante Jean Sénac) ou Marc Berman (surprenant Levi-Strauss). Hélas, cela tient plus d’un catalogue (genre : j’ai tout en magasin ; si si, servez-vous), d’un bout à bout (de grosses ficelles) sans articulation, avec, de surcroît, un décor dont les différents mouvements pèsent sur le déroulement de la représentation qui parvient mal à déployer son sujet, l’identité nationale, et à sortir le théâtre du seul discours, cette maladie infantile d’un théâtre prétendument politique.

Plus personnel est le spectacle de Rebecca Chaillon, Où la chèvre est attachée il faut qu’elle broute, consacré à une plongée affective et sans fard dans les coulisses du football féminin. Tandis que sur un écran se déroule un match de l’équipe de France féminine contre celle de l’Autriche (aucun suspense, le match est passé, la France a largement dominé), dans le même temps, 90 mn + 15 mn de vestiaires + arrêts de jeu, se déroule le spectacle. Cela commence par un long préambule où Rebecca Chaillon, assise en haut d’un gradin dressé au fond de la scène, boulotte une des trois pizzas apportées par un livreur pendant l’entrée du public et finit par nous parler foot-femmes. Préambule à l’entrée des joueuses qui, venues des coulisses en petites foulées, se réunissent sur un côté de la scène, tenant lieu de vestiaires. Elles se déshabillent pour revêtir leur tenue (maillot, short, protège-tibias, crampons). Toutes sauf une qui n’en finit pas de se déshabiller-rhabiller une bonne dizaine de fois, oscillant entre deux tenues, celle de la pompom girl ou groupie en tenue fluo et celle de la joueuse en maillot, tandis que les autres s’échauffent sur une bande de terre étalée sur la scène tenant lieu de terrain. Une scène qui insiste comme d’autres qui vont suivre, telle l’organisation d’un crachat collectif sur deux footballeuses qui s’embrassent au centre de la scène.

Pas de pelouse verte, mais de la terre où les corps viennent s’abîmer et se frotter avec délectation. On retrouve là ce côté animal cher à Rebecca Chaillon. Après la terre du terrain vient l’eau de la douche et on remet ça. Rebecca Chaillon se déshabille à son tour, se douche et, nue, retourne à sa place en haut des gradins où elle va façonner un tableau de genre : sainte Rebecca entourée des joueuses-anges agglutinées autour de ses cuisses ouvertes et lui suçant ses généreuses mamelles.

Le reste est plus anecdotique et fonctionne par accumulation : les filles en rang devant le public se déchargent la vessie avant le match (soit accroupie cul nu, soit debout comme les mecs) ; une joueuse jongle au pied avec un ballon encouragée par les copines assises sur les gradins dont l’une de plus en plus vociférante ; séquence d’interview des filles par l’une d’elles venue dans la salle avec micro, au passage questionnant vaguement le public sur sa connaissance footballistique mais surtout dialoguant avec ses copines assises sur les gradins pas forcément d’accord entre elles. Pourquoi le foot ? Depuis quand ? Violence ou pas violence, etc ? Cela s’éternise.

Maëlle Poésy et Kévin Keiss, duo de choc

C’est à ce moment que, sans grand regret, j’ai dû quitter la salle (le spectacle ayant commencé en retard et étant plus long qu’annoncé) pour ne pas rater le début, en ce soir de première, de Sous d’autres cieux d’après les premiers chants de L’Eneïde de Virgile, un spectacle traduit et écrit par Kevin Keiss et co-adapté par Maëlle Poésy qui signe la mise en scène. Un grand moment.

Vous fuyez. Une ville en feu, un pays occupé, un village assailli. Vous craignez pour votre vie, celle de votre famille, celle des voisins, des amis qui vous accompagnent dans la fuite en avant, loin, ailleurs, dans un autre pays. Vous devenez ce que vous n’avez jamais pensé être : un exilé. Vous n’y êtes pas préparé, votre vie organisée, réglée, verse dans l’improvisation, l’inattendu, l’imprévisible. Vous devez affronter des tas d’obstacles : des pluies diluviennes, des vents terribles, des tempêtes, des animaux sauvages, des individus rapaces, des frontières pleines de chausses-trappes. Vous avancez malgré tout, on vous dépouille de tout sauf de votre âme, mais celle-ci reste pour l’instant dans son coin, il y a trop de choses concrètes qui vous assaillent. Vous arrivez dans un pays dont vous ne parlez pas forcément la langue, dont vous ignorez les mœurs, les lois. Vous avez faim, vous avez tout le temps faim, vous avez soif de tout. Vous êtes une bête affamée, apeurée. Vous êtes comme un enfant qui après la bêtise craint les coups, les insultes, la privation de ses jeux. Vous avez oublié ce que veut dire jouer. Parfois, dans une lueur, vous pensez à votre maison perdue, peut-être occupée, peut-être incendiée. A tout ce que vous avez laissé. C’est comme un uppercut, une blessure ouverte, vous ravalez vite votre mémoire au fond du fond de votre âme. Vous apprenez les mots de l’ailleurs en vous y raccrochant comme à une bouée. On vous regarde parfois avec pitié, parfois avec compassion, souvent avec hostilité, peur, méfiance. Une porte s’ouvre, héberge, accompagne, nourrit. Une autre se ferme : qu’ils retournent d’où ils viennent, ceux-là. Vous repartez, ailleurs, toujours ailleurs, vous devenez un spécialiste du sans feu ni lieu. Votre âme qui s’est réveillée est tourmentée, instable, vous dormez mal, des cauchemars vous assaillent. Plus rien n’est fiable, pas même les souvenirs, surtout pas les souvenirs qui viennent hanter vos jours et vos nuits. Voilà ce qu’on éprouve en sortant de Sous d’autres cieux.

C’est ainsi depuis la nuit du temps des hommes et c’est ce que racontent les six premiers chants de L’Eneïde de Virgile : l’errance des vaincus, le voyage des exilés. Enée, aidé par Vénus, fuit Troie en portant son père Anchise sur son dos et son fils entre ses bras. Son épouse Créuse s’égare en cours de route, etc. Homère raconte l’histoire du côté des Grecs, vainqueurs. Virgile, du côté des vaincus, ce qui reste des Troyens fuyant leur ville en flammes, aidés par les dieux qui leur ont assignés une tâche : fonder Rome. Cela ne se fera pas sans guerre. Mais c’est une autre histoire, celle des six derniers chants de L’Enéide. Sous d’autres cieux s’en tient à la fuite, à l’exil, à Enée et aux Troyens vaincus, à ce qui leur arrive, aux dieux qui les observent et les manipulent. Et cela, non dans un ordre chronologique mais dans le prisme et l’espace-temps d’une mémoire traumatisée. Celle de tout exilé. Pour préparer le spectacle, Maëlle Poésy a passé beaucoup de temps au centre Primo Levi à Paris où l’on accueille les exilés en souffrance.

Une danse sauvage

C’est, au centre de la scène, une danse sauvage, rythmée, secouée de gestes cassés, de têtes comme rejetées sur le côté après la gifle qui les ont déstabilisées, c’est une marche vengeresse, comme une barque qui chaloupe dans les intempéries. Cela va, cela vient soutenu par une musique qui assène ses coups comme une enclume, c’est impressionnant, puissant. Noir. Une faible lumière (nocturne) se fait sur un homme assis sur un fauteuil côté jardin. Enée boit un verre, ramasse quelque chose sur le sol : une tête en bois, celle d’un cheval. Alors il se souvient de tout. Du cheval de Troie et du reste. C’est ainsi que cela commence. Cette danse initiale qui reviendra au fil des étapes du voyage est la base rythmique du spectacle.

« Nous voici face au silence insondable de l’immensité / Le bruit des rames et le bruit des eaux / Nous confions nos voiles au destin sans savoir où celui-ci nous portera / Sans savoir où nous arriverons / Les jours passent / Les jours passent / Le soleil surgit et le soleil s’écrase dans les flots / Nous voguons sans un mot / Chacun perdu dans son fracas », dira l’un des Troyens fuyant sa ville dévastée. Quel émigré ayant traversé la Méditerranée ne se reconnaîtrait pas dans ces mots ? « Même détruits par le sort / Même accablés / Même errants à travers les mers / Même rejetés, apatrides, de port en port / Votre existence m’est intolérable », dira Junon, comme diraient Orban, Marine Le Pen et bien d’autres Européens. L’actualisation d’un tel texte se fait d’elle-même.

Maëlle Poésy et Kevin Keiss sont sortis d’une même école, celle du TNS, il y a une dizaine d’années. C’est pour Maëlle que Kevin a traduit Purgatoire à Ingolstadt de Marieluise Fleisser, son premier spectacle à part entière créé en 2011 au Théâtre de Chalon-sur-Saône (lire ici). Depuis, ils forment un efficace tandem où le travail de l’un mord amicalement sur celui de l’autre. En 2014, Kevin écrit le texte de Candide, si c’est ça le meilleur des mondes d’après Voltaire (lire ici), spectacle créé à Théâtre en mai avant une longue tournée. En 2016, Kevin écrit pour Maëlle Ceux qui restent ne se trompent pas (lire ici) qui sera à l’affiche du 70e Festival d’Avignon comme l’est cette année leur vision de L’Enéide. Un beau parcours, une belle collaboration qui ne les empêche pas d’œuvrer chacun ailleurs. Elle du côté de l’opéra, du jeu ou de travaux en Amérique du Sud. Lui en étant l’un des auteurs du groupe Traverse ou en travaillant pour les metteuses en scène Laetitia Guédon, Lucie Berelowitch et Elise Vigier, en bricolant au Japon ou en Amérique du Sud, ou encore enseignant à Bordeaux et ailleurs.

Un tournant dans une aventure

Sous d’autres cieux marque un tournant. Kevin Keiss retrouve sa passion pour l’Antiquité grecque et romaine qui lui avait valu d’effectuer un doctorat sous la direction de Florence Dupont. Il se mesure, avec brio, à une nouvelle traduction de Virgile. « Malgré la complexité de la langue latine, je ne choisis pas comme certains traducteurs de construire des “effets d’étrangeté” susceptibles de rendre audible la langue ancienne dans la langue française. J’accorde une grande importance à une intelligibilité immédiate. Il s’agit de trouver une langue physique, sensuelle, âpre et directe », écrit-il. Il y parvient avec fluidité et clarté. Quant à Maëlle Poésy, cette langue orale et rythmée de Kevin Keiss, le travail adaptation mené en commun et une équipe complice (souvent de longue date) lui permettent de faire aboutir avec force une démarche – ici et là en filigrane dans ses précédents spectacles – celle d’une écriture scénique chorale faisant avancer de front tous les postes ; le jeu (fermeté de sa direction d’acteurs), la danse extraordinaire des corps (Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Roshanak Morrowatian, Rosabel Huguet) et du décor transformable (Damien Caille-Perret), le son (Samuel Favart-Mikcha en collaboration avec Alexandre Bellando), la lumière (César Godefroy), la vidéo (Romain Tanguy). Un poème scénique qui embrasse l’air(e) du plateau et qui, sous le ciel étoilé du Cloître des Carmes, devrait prendre un surcroît d’ampleur.

Un théâtre porté vigoureusement par un commando d’acteurs parlant en français, en espagnol, en italien et en farsi (Harrison Arevalo, Genséric Coléno-Demeulenaere, Rosabel Huguet, Marc Lamigeon, Roshanak Morrowatian, Philippe Noël, Roxane Palazotto, Véronique Sacri, et la voix de Hatice Ozer) sans autre logique que celle de la langue natale des acteurs. Si bien que tout se croise. L’histoire racontée et celle du spectacle. Jusqu’au spectateur qui, lui aussi, par les enroulements du texte, exerce sa mémoire du spectacle en train de se faire devant lui, de se souvenir de Junon en écoutant Vénus, de quitter Anchise dans une monde et de le retrouver dans un autre. Quelle joie de voir les morts revenir parler aux vivants ou les accueillir dans l’au-delà, quel baume de voir les dieux pleurer, eux aussi. Et puis quel grand plaisir pour le spectateur que de mêler celui des sens et celui de l’intelligence comme le fait constamment ce spectacle.

Sous d’autres cieux a été créé au Théâtre du Parvis à Dijon dans le cadre du festival Théâtre en mai du 31 mai au 2 juin. Il sera à l’affiche du Festival d’Avignon au Cloître des Carmes du 6 au 14 juillet. Puis, la saison prochaine, grande tournée de novembre à avril à Dijon, Belfort, Antibes, Châteauvallon, Château-Arnaux, Châteauroux, Saint-Nazaire, Toulouse.

Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, du 3 au 6 juin au Nouveau Théâtre de Montreuil, le 13 juin à la Scène nationale d’Orléans.

Perdu connaissance, en novembre et décembre à Beauvais, Béthune, Châtillon, Vitry-sur-Seine, Lorient.

Les Bijoux de Pacotille, en tournée de novembre à mars : Morlaix, Annecy, Miramar, Mondeville, Pont-Audemer, Conches -en-Ouche, Chevilly-la-Rue, Noisy-le-Sec, Nancy, Agen.

Scène de "Sous d'autres cieux" © Vincent Ardelet

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 25, 2023 5:13 AM

|

Article d'Anne Diatkine, Eve Beauvallet et Laurent Goumarre dans Libération - 25 juillet 2023 Mise en valeur des femmes, ouverture à l’international, adaptation aux fortes chaleurs… «Libération» fait le bilan de la 77e édition d’un festival de plus en plus sensible aux questions sociales et écologiques, qui s’achève ce mardi 25 juillet. Le souvenir de la Brésilienne Carolina Bianchi, droguée aux sédatifs et endormie plus d’une heure au milieu du plateau. Le souvenir de la Française Clara Hédouin, debout dans la campagne à 4 heures du matin entre les champs d’oliviers pour une enchanteresse randonnée autour de Jean Giono. Le souvenir de l’Allemande Susanne Kennedy et de ses créatures lynchéennes. Le souvenir de la Française Rébecca Chaillon et de ses cheveux interminablement nattés pendant les très belles vingt premières minutes de Carte noire nommée désir. Il y eut bien sûr des clap-clap mous, des déceptions et des sensations de rendez-vous manqués durant ce 77e Festival in d’Avignon. Cependant, à l’heure où se clôt cette première édition signée par l’équipe du Portugais Tiago Rodrigues, reste avant tout la certitude d’avoir vu se révéler ici plusieurs signatures puissantes de la scène contemporaine encore jamais invitées sur le Festival(75 % des artistes étaient primo-invités), parmi lesquelles beaucoup d’artistes femmes. Une autre certitude, encore : celle que les œuvres à fort ancrage politique et sociétal poursuivent leur expansion dans les programmations mais qu’elles peuvent être signées par de grands artistes audacieux et chercheurs de formes. On en avait un peu douté durant le mandat précédent d’Olivier Py, exception faite de Milo Rau, révélé à Avignon par la précédente équipe et à nouveau invité avec une très belle pièce créée avec les activistes du Mouvement des sans-terre en Amazonie. Le défi de démocratisation du public du in reste un chantier. Olivier Py en avait déjà le souci en programmant (entre autres) chaque année un feuilleton théâtral gratuit en espace public, mais beaucoup reste à faire : le résultat des études de public montrera à l’automne le degré de diversité d’âge ou de milieux socio-économiques. En attendant, l’absence de «minorités visibles» dans la salle était encore une fois… visible, excepté chez les nombreux groupes scolaires accueillis sur le festival. Le défi majeur, enfin, et qui conditionne directement la démocratisation, est un énorme défi budgétaire. Lors des précédentes éditions, Libération a déjà eu l’occasion de s’étonner de la faiblesse du budget de production du plus grand Festival de spectacle vivant au monde, au regard de l’étendard qu’il est censé agiter dans le paysage international : celui d’un Festival de création, création dont il a de moins en moins les moyens (le Festival travaillant à budget constant en dépit de la hausse de coûts de fonctionnement). Il s’agit de convaincre les partenaires publics de solidifier davantage le festival, histoire de donner à Tiago Rodrigues les moyens de ses ambitions, notamment de prolonger au fil de l’année l’expérience avignonnaise en la pérennisant au-delà de ses dates dans une ville qui n’a pas vocation à n’être qu’un écrin. Une convention pluriannuelle d’objectif sera signée dans quelques mois. Femmes émancipées et violences sexuelles Outre Carolina Bianchi déjà citée, qui connaissait l’incroyable actrice Kate O’Flynn, du Royal Court Theatre ? Cette dernière a donné vie avec force aux trois monologues sous le titre de All of It, écrits pour elle par Alistair McDowall, auteur peu repéré dans nos contrées, qui scrute ici les pensées naissantes de trois femmes et invente comme un art de la nouvelle scène. Avec The Confessions, autre coproduction du in, Alexander Zeldin signe lui aussi le récit d’une émancipation et le portrait d’une femme prise dans les griffes de son époque. Mais il faudrait aussi citer Black Lights, la dernière pièce pour huit danseuses de Mathilde Monnier, entièrement centrées sur les injonctions sexuelles adressées aux femmes. Dans la sélection suisse du off, Cécile, mise en scène par Marion Duval, a chaviré les salles au propre comme au figuré, par l’éblouissant jeu d’adresse au public et d’improvisation échevelée de la performeuse Cécile Laporte narrant les épisodes farfelus et hallucinés d’une vie hors norme. Toujours dans le off et dans une forme plus classique : J’avais ma petite robe à fleurs, portée par Alice de Lencquesaing, interroge avec acuité l’exploitation mercantile et vorace des récits de violences sexuelles et leur portée cathartique ou traumatisante. Avec cette question qui n’aurait sans doute jamais été posée avant #MeToo : peut-on montrer une vie sans violences sexuelles ? Egalité du nombre d’affiches et de tracts Mais où sont passés les tracteurs ? Non pas l’engin, mais celles et ceux qui distribuent des tracts afin d’aimanter l’indécis vers l’un des 1 500 spectacles du off ? Rues aérées, murs et grilles d’habitude couverts d’affiches, à nue : que se passe-t-il ? Non, toutes les compagnies ne sont pas devenues spontanément «écoresponsables» magiquement. L’affichage sauvage, autorisé pendant le Festival dépend d’un arrêté municipal qui restreint depuis 2015 chaque spectacle à 150 affiches et 5 000 tracts. Mais la ville, explique Harold David, à la gouvernance du off avec Laurent Domingos, s’est dotée cette année des moyens de faire respecter l’encadrement, en travaillant de concert avec le off. Un «éco-pack» constitué d’encre végétale, papier recyclé et recyclable, a été proposé aux compagnies et la moitié d’entre elles ont choisi de déléguer ainsi l’impression. Les autres ont reçu 150 stickers à coller sur leurs affiches, afin de rendre possible un contrôle par la municipalité. Selon Harold David, l’égalité du nombre d’affiches et de tracts a généré une forme d’équité. «Auparavant, plus vous aviez de pognon, plus vous étiez visible.» Selon les participants, pour la première fois, la nuit du 5 juillet, l’affichage a eu lieu de manière paisible. Les compagnies mutualisaient leurs tâches au lieu de se battre pour occuper le plus de parcelles possibles. Fait remarquable : la fréquentation n’a pas souffert de ce partage de l’espace public. «Il n’y a jamais eu aussi peu d’affiches, et autant de monde dans les salles, globalement, les ventes de billets ont augmenté de 20 à 30 % par rapport à 2022, et de 15 % par rapport à 2019, avant le Covid.» Une excellente surprise, qu’on a pu vérifier empiriquement, mais dont les retombées économiques sont insuffisantes pour colmater la fonte des budgets liée à l’inflation des matières premières. La diminution des déchets papiers est drastique : il passe de 60 tonnes en 2022 à 25 tonnes en 2023. La carte et le territoire Une pinède au cœur des remparts à trois minutes du cloître Saint-Louis et dont personne ne soupçonnait l’existence, investi (modestement) par le Festival? Un miracle. Durant six jours, le cycle de lecture de RFI qui explore le théâtre contemporain francophone s’est tenu dans l’ancien carmel fréquenté uniquement par des religieuses. Ce poumon vert de la ville devrait devenir un tiers-lieu avec des résidences pour artistes, étudiants, et personnes âgées. La cour, un cloître, des jardins, une carrière… C’est par essence la géographie plein air du Festivald’Avignon. Des lieux chargés, bien sûr hantés par les spectacles des années précédentes ; il y a toujours quelqu’un pour vous dire la carrière de Boulbon, c’est le Mahabharata de Peter Brook en 1985, le cloître des Carmes, l’apparition événement d’Angélica Liddell en 2016 avec Qué Haré Yo Con Esta Espada ? Et ce n’est pas négligeable, le théâtre à Avignon c’est à la fois la carte et le territoire. La réussite d’un spectacle tient aussi dans le rapport au lieu. On se souviendra pour cette édition du Jardin des délices de Philippe Quesne qui a fait de la réouverture de la carrière de Boulbon le sujet même de sa pièce en exposant magnifiquement ce cirque de pierre – espace vide – dans sa minéralité. Idem pour le jardin de la Maison Jean-Vilar, là encore pur espace scénographique rêvé par Gwenaël Morin : le succès de sa version du Songe, d’après Shakespeare, doit au déploiement du jeu dans la profondeur du verger sans autre effet scénographique. En revanche, aucune chance qu’on dise, hélas, la Cour d’honneur, c’était le Welfare de Julie Deliquet ou The Romeo de Trajal Harrell, deux productions qui auront résisté à la démesure du lieu. Résistance ou incapacité ? La question se pose, qui a le mérite de repenser le rapport à ce lieu hautement stratégique. Faut-il encore créer pour la Cour ou, au contraire, opter pour une décroissance symbolique ? La seconde hypothèse ouvrirait une nouvelle ère de jeu, pour un théâtre qui ne chercherait plus à marquer son territoire, mais se poserait plus modestement en locataire. Langue étrangère invitée La langue anglaise s’écoutait cette année au Festival sur les plateaux de Tim Crouch ou Tim Etchells. La langue espagnole sera l’an prochain «langue étrangère» invitée et s’écoutera notamment chez l’Argentin Mariano Pensotti, à qui le Festival confiera par ailleurs le soin de créer une forme mouchoir de poche destinée à voyager dans plusieurs lieux de la région. Ce dispositif de programmation s’accompagne d’un coup d’accélérateur donné sur les surtitrages, informe l’équipe du festival, politique qui sert notamment (au-delà du pur intérêt artistique) à drainer davantage de presse et de programmateurs étrangers. Et donc, de maximiser les possibilités de diffusion des artistes à l’international. Des pompiers embauchés au prix fort Qui dit chaleur et spectacles en plein air dit risque d’incendie. Mais qui eût cru que le coût du risque soit à la charge du Festival? C’est pourtant cette dépense inattendue qui a augmenté son budget de plusieurs centaines de milliers d’euros – jusqu’à 600 000 euros. La direction du Festival a effectivement dû appliquer les dernières directives (tombées en mai) contre le risque de feu afin de protéger le public bien sûr, mais aussi les massifs forestiers, tout cela à ses frais. «Si bien que les représentations à la carrière de Boulbon, lieu mythique, ont protégé du feu le massif de la montagnette qui a brûlé l’année dernière à la même époque», insiste le directeur délégué, Pierre Gendronneau. Le Festival a dû embaucher au prix fort des pompiers, acheter des camions, des citernes, et créer une réserve d’eau de plusieurs milliers de litres. Afin que vivent aussi deux expériences inédites au Festival: des randonnées artistiques de six heures entre champs, friches, forêts, oliveraies. Celle malheureusement décevante, au vu des ambitions affichées, des «Paysages partagés». Celle qui restera longtemps dans l’histoire du festival, on l’espère, de Que ma joie demeure autour de Jean Giono, créée par Clara Hédouin. S’adapter à la chaleur Ce n’est pas un scoop, il fait chaud à Avignon, et pour éviter que le parcours du festivalier tourne au cauchemar, l’équipe du in a pris cette question à bras-le-corps. D’abord en instaurant des horaires décalés, en privilégiant les matinées – départ à 4 heures du matin tout de même pour le spectacle randonnée de Clara Hédouin, les rencontres avec les artistes à 10 h 30 au cloître Saint-Louis, et les représentations à 11 heures, en respectant une sorte de «pause méridionale» aux heures les plus chaudes et en reprenant en soirée, aménageant aussi quelques représentations à 23 heures et minuit. Une protection du festivalier et des équipes techniques qui diminue en même temps l’empreinte carbone du Festival: «Décaler les horaires permet de baisser la climatisation des salles, explique Pierre Gendronneau. A la FabricA, seule salle pérenne du in, la charte interdit que la différence entre l’intérieur du bâtiment et l’extérieur excède 5 degrés.» Extension du domaine théâtral Retour sur une tendance lourde du Festival: la crise du texte de théâtre, qui ne date pas d’hier mais qui s’amplifie, à tort à raison ? Peu importe, d’abord le constat. En adaptant la littérature fortement incarnée de Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler, Julien Gosselin fait une nouvelle fois exploser le cadre scénique dans son génial Extinction. Les acteurs jouent dans le décor fermé ; filmés live, ils sont projetés en direct sur un immense écran. Un geste radical à la hauteur de la violence des textes pour, non pas une extinction, mais une extension du domaine théâtral. Ça ne marche pas à tous les coups : l’écriture contournée de Virginia Woolf est la fausse bonne idée pour être mise en scène sur un plateau ; Pauline Bayle se noie dans les Vagues avec Ecrire sa vie. Le style métaphorique ne se prête pas au jeu. Autre piste, l’adaptation documentaire n’aura pas vraiment convaincu : efficacité linéaire du Black Lights de Mathilde Monnier qui réinvestit par une danse théâtralisée les prises de paroles féministes de la série H24 de Valérie Urrea et Nathalie Masduraud, mais effondrement de la tension dramatique du Welfare, génial film documentaire de Frederick Wiseman de 1973 dans la transposition et mise en scène de Julie Deliquet. Il y a dans la pièce comme une impossibilité à porter la voix des personnes filmées par le cinéaste ; le théâtre élimine la violence dans le jeu des interprètes : on se dit qu’on est au théâtre, que ça joue comme au théâtre, et ce n’est pas bon signe. Fin de l’ambiance «pince-fesses» Au détour des remparts bruissait aussi l’impression d’un net virage vers plus de convivialité, visible depuis la chaleur des agents d’accueil du public jusqu’à ces grandes fêtes organisées pour fédérer les artistes et les professionnels en partenariat avec le Festival électro Antigel. «Ça change des traditionnels “pots de premières” un peu pince-fesses», nous ont soufflé plusieurs équipes artistes, ébahies de voir un directeur du Festival aussi disponible et partant pour partager un verre, entonner a cappella les trompettes de Maurice Jarre en fin de soirée (jingle du festival), porter le tee-shirt en hommage aux travaux des techniciens. Anne Diatkine, Eve Beauvallet, Laurent Goumarre / Libération Légende photo : Rébecca Chaillon (à gauche) et ses cheveux interminablement nattés dans son formidable «Carte noire nommée désir», à Avignon. (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2023 4:41 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 21 juillet 2023 La metteuse en scène et performeuse déconstruit la représentation de la femme noire dans un spectacle performatif et magistral. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/21/au-festival-d-avignon-rebecca-chaillon-penetre-l-inconscient-colonial_6182956_3246.html

Nouveau triomphe à Avignon : après Bintou Dembélé et Milo Rau, c’est la metteuse en scène et performeuse Rébecca Chaillon qui a mis toute la salle debout, jeudi 20 juillet au soir. Le public a semblé ne plus jamais vouloir s’arrêter d’applaudir, à l’issue de la première avignonnaise de Carte noire nommée désir. Cet accueil est venu saluer un spectacle impressionnant, et qui fera date, dans sa manière d’inscrire la pensée décoloniale dans une histoire du théâtre et de la performance, avec une intelligence magistrale, un humour dévastateur et un engagement du corps phénoménal. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Rébecca Chaillon jette son corps dans la bataille, de même que celui de ses performeuses, dans ce spectacle qui déconstruit, au fil de quelque trois heures, les représentations de la femme noire, et ce qu’elles révèlent de l’inconscient colonial français. Un spectacle qui commence avant de commencer, par l’annonce faite par des haut-parleurs : les femmes noires assistant à la représentation sont invitées à se regrouper dans un autre espace que celui du reste du public. Elles seront une vingtaine, installées sur des canapés de l’autre côté du plateau, et nous faisant face. En séparant ainsi les spectateurs en fonction de leur couleur de peau et de leur genre, en assignant à sa place le public « blanc », bien obligé de constater sa troublante homogénéité, en inversant les termes de la discrimination, Rébecca Chaillon n’en est qu’à son premier coup d’éclat, dans ce spectacle qui va en aligner bien d’autres. Tresse politique Et c’est elle que l’on découvre d’abord, en train d’astiquer le sol blanc de son plateau, encore et encore, dans une première performance stupéfiante, qui la voit mener cette tâche comme si sa vie en dépendait, enlever ton tee-shirt, son pantalon puis sa culotte pour frotter et frotter encore, et finir par dédier tout son corps ample, superbe et noir à la mission de rendre toujours plus pure cette surface déjà immaculée. Avant qu’une de ses compagnes, enfin, ne l’arrête, au bout de longues minutes où s’éprouvent en direct la dépense et le combat. S’ouvre alors une autre scène, magnifique, où ce corps malmené, instrumentalisé, va être réparé et bichonné. Les longs cheveux de Rébecca Chaillon, cachés sous la charlotte, sont libérés et dépliés, mèches noires et blondes mélangées. Ils vont être nattés avec des cordes elles-mêmes noires et blondes, pour finir par former une énorme tresse, si lourde à porter qu’elle devra être posée sur un portant métallique. Les cheveux des femmes, et singulièrement des femmes noires, sont un sujet éminemment politique, et cette tresse est le motif central de Carte noire nommée désir. Elle finira par être reliée à de nombreuses autres qui formeront un nid, mais qui, selon l’éclairage, peuvent aussi prendre l’apparence de chaînes. La scène se passe dans un salon de coiffure où, comme il se doit, on lit des magazines féminins : en l’occurrence Amina, dédié aux femmes antillaises et africaines, avec ses petites annonces sentimentales. Un vrai régal pour Rébecca Chaillon et ses partenaires, qui s’en donnent à cœur joie avec ces textes qui alignent comme à la parade tous les clichés qui collent à la peau de la femme noire. Cette chasse à la « perle noire », ces fantasmes de tigresses ou de gazelles, mais aussi les demandes des femmes, en recherche d’un homme blanc âgé et protecteur, feraient sourire, s’ils ne recouvraient la réalité affligeante d’un racisme qui s’infiltre au cœur le plus intime de l’amour et du désir. Ainsi va ce spectacle, qui subvertit tous les stéréotypes attachés à la femme noire – outre la femme de ménage, la nounou, la danseuse animalisée et sexualisée, la chanteuse, la racaille de banlieue… – et déploie les scènes les plus insensées, à l’image de ce banquet scatologique en forme de rituel défoulatoire et libératoire. Les huit femmes s’y livrent à un dynamitage en règle de toutes les représentations associant le noir et le marron aux excréments ou plus exactement – le mot est important – au caca. Avec une furie lacanienne et explosive, elles font éclater l’absurdité de ces associations, de ces inconscients structurés comme un langage où du caca on glisse au café et au cacao, qui ont été des matières premières au cœur de l’exploitation coloniale, mais sont aussi des mots employés pour définir des couleurs de peau. La chanson Couleur café, de Gainsbourg, en prend pour son grade au passage. Puissance créatrice inépuisable Une autre des scènes cultes de ce Carte noire est une parodie du jeu télévisé « Questions pour un champion », où il va s’agir, à partir de quelques mots, d’identifier un certain nombre de situations ou de personnages encapsulés dans cette construction du Noir. Rébecca Chaillon fait monter la folie théâtrale jusqu’à une forme de chaos (très maîtrisé) où certains spectateurs – dont nous fûmes – se voient dépouiller de leur sac à main (restitués à la fin de la représentation), alors que les participants au jeu sont en train de deviner le mot colonisation. Encore n’est-ce là qu’une partie des mille et une actions, images, idées, idées-images, que Rébecca Chaillon sort de son chapeau avec une puissance créatrice qui semble inépuisable. Il y a un côté Alice au pays des merveilles grotesque, queer et surréaliste dans cette Carte noire qui adresse un vrai bras d’honneur à ce monde où les femmes n’ont jamais la couleur, le poids ou la taille imposés par le modèle dominant – un monde qui a érigé ses fantasmes de blancheur, de pureté et de légèreté comme un absolu permettant d’asservir une bonne partie de l’humanité. En tissant cette dialectique du noir et du blanc de toutes les manières possibles, Rébecca Chaillon renvoie un miroir aussi drôle qu’impitoyable à ce monde-là, tel qu’il s’est construit sur cette binarité. Performeuse exceptionnelle, qui semble capable de tout oser, elle ne mange pourtant pas toute la lumière. Elle est accompagnée par sept artistes à la présence éclatante, qui toutes sont des personnalités fortes, aux parcours de vie peu ordinaires : Estelle Borel, Aurore Déon, Maëva Husband, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Davide-Christelle Sanvee et Fatou Siby. Le plus beau est sans doute la manière dont, après cette traversée ravageuse, elle ramène de la beauté, de la douceur et une sororité qui forme l’étoffe même du spectacle. Alors que se tisse le fameux nid protecteur, l’action, la provocation et la performance laissent la place au texte, sorte de long poème-essai qui s’inscrit dans la filiation d’Aimé Césaire et de la poétesse américaine Audre Lorde, et où la Chaillon revendique sa « pensée blanche et noire, tressée ». Elle apparaît alors, irradiant de force tranquille sous son énorme tresse dressée comme un tronc d’arbre vers le ciel, nue toujours – elle n’a pas cessé de l’être, ou presque, tout au long du spectacle. Souveraine comme une idole. Carte noire nommée désir, de et par Rébecca Chaillon. Gymnase du lycée Aubanel, à Avignon, jusqu’au 25 juillet (complet). Puis à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, du 28 novembre au 17 décembre, au Havre et à Malakoff. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / Le Monde « Carte noire nommée désir », de Rébecca Chaillon, au Festival d’Avignon en juillet 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 8, 2023 10:30 AM

|

Par Camille Paix dans Libération - 8 mai 2023 «Boudin Biguine Best of Banane», la bible bouillonnante de Rébecca Chaillon

La metteuse en scène et comédienne signe chez les éditions montreuilloises l’Arche un recueil entre poésie brute et langue militante. Rébecca Chaillon a le sens du titre. Après Carte noire nommée désir, et Où la chèvre est attachée il faut qu’elle broute, deux de ses derniers spectacles, la metteuse en scène publie aux éditions montreuilloises l’Arche un recueil de poésie nommé Boudin Biguine Best of Banane. Ce titre-là nous amène directement au creux de nos nuits d’insomnies, peuplées par ce jeu que décrivait Patti Smith dans son livre M Train : pour tenter de piéger son cerveau, partir d’une lettre de l’alphabet et la décliner en mots jusqu’à l’épuisement – des lettres et du corps, de ses résistances. C’est ce qu’on se dit forcément, quand sur la première page s’égrènent comme ça des mots que rien ne relie sinon leur autrice et leur initiale : «Banane barbie barbecue best of bible bière bile bigoudi biguine bordel bouche boudin braisée.» Chez l’Arche, Rébecca Chaillon faisait déjà partie de la bande des ouvrages collectifs Lettres aux jeunes poétesses et Décolonisons les arts. Ce recueil à elle toute seule contient l’oralité brute de la langue de l’artiste performeuse («Qui a les mains assez larges pour modeler des corps-grumeaux, des corps fentes qui s’enlacent, des corps métisses qui se mélassent ?»), le «besoin de dire ce qui dérange, ce qui ronge, ce qui démange» et aussi dans le désordre toutes ses obsessions, féminisme, corps noir, normes, colonisation, amies, chattes, foot – elle fait partie des Dégommeuses, équipe de footballeuses LGBT et militantes auxquelles elle a consacré son dernier spectacle. Tout un programme qui se balade entre l’insomnie et les cauchemars, dont les contours sont poreux et se confondent avec ceux de la vie vraie (le poème «Une patte retombe toujours sur ses chattes», avec ses morts félines en cascade, se lit par exemple sans respirer et avec effroi). Notons que, c’est assez rare pour être souligné, l’un des poèmes du livre est adapté en créole, par la poétesse martiniquaise Simone Lagrand, ce qui lui donne une toute autre amplitude. Boudin Biguine Best of Banane de Rébecca Chaillon. L’Arche, 122 pp., 15,50 €. L’extrait OFF On ne m’a pas prévenu·e, on m’a laissé·e à poil devant l’inconnu, On ne m’a pas touchée assez pour que je sache qu’on ne peut pas me toucher tant, On ne m’a pas expliqué ce qui sortait de moi, de la colère avant le sang, de la honte avant le poil, du dégoût avant le pus, de la peur depuis tant de temps. Qui a mis le loup sous mon lit, le vieux blanc barbu dans mes présents, la souris dans ma bouche, le marchand de sable dans mon lit ? Qui a besoin que je me haïsse autant, que je me dégoûte autant, que je sois pétrifié·e autant, que je m’abrutisse autant, que j’obéisse autant, que j’oublie autant, que je me taise tout le temps ? Qui ça arrange de perdre la moitié de sa population dans sa morve ? Qui me préfère lassé·e, las·se, malade, dégueulasse ? Qui a la nécessité de m’habituer à un monde sans saveur, de me couper le moteur ? J’avance de dos si lentement. Je fais reset, je m’éteins, je m’allume, j’espère que ça marchera mieux demain. Je débranche et n’ai plus d’image pour le moment. Légende photo : Rébecca Chaillon, à Paris, le 7 février 2020. (Jérémie Jung/Signatures)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2021 11:45 AM

|

Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks 17/11/2021 L’autrice, performeuse et metteuse en scène signe un spectacle ébouriffant pour déconstruire le regard porté sur les femmes noires en France. Drôle, énervée et intelligente, son écriture théâtrale est aussi singulière que jubilatoire. Dans des cas comme ceux-ci, il est inutile d’y aller par quatre chemins : l’émotion s’impose avant toute tentative d’analyse. Carte Noire nommée désir de Rébecca Chaillon est l’une des pièces les plus puissantes, les plus inventives et les plus brillantes qu’il nous ait été donné de voir depuis… On ne sait plus très bien combien de temps d’ailleurs… Impossible de ne pas sortir de là sonné par ces moments de théâtre lumineux, réjouit par l’humour punk et bravache de ses huit interprètes et, on l’espère aussi, un peu mieux armé pour réfléchir à la condition des femmes noires en France et essayer de déconstruire notre regard porté sur celles-ci. Avant même de rentrer dans la salle, Rébecca Chaillon et les siennes déstabilisent. Dans le hall du théâtre, un message est adressé aux spectateur·ices. La scène, nous explique-t-on, est construite selon un dispositif dit “bi-frontal”. De part et d’autre du plateau, deux gradins se font face. À droite, les fauteuils sont exclusivement réservés aux femmes noires, métisses et afrodescendantes ; le reste du public est invité à prendre place à gauche. Jamais nous n’avions vu une telle séparation selon des critères de couleurs de peau, et, en toute franchise, il nous aura fallu une bonne demi-heure pour comprendre la pertinence de ce dispositif. Mais ici, cette non-mixité permet d’appréhender la réaction au même spectacle de “l’autre” public dans les gradins sur la question du racisme, entre autres. Et la rencontre a bien lieu. Scène mémorable La scène d’ouverture est à la fois effroyable et sublime. Une femme noire nettoie le sol avec une éponge ; triste spectacle d’un corps martyrisé. Elle est en culotte, à quatre pattes, sa forte taille rend son travail d’autant plus pénible et humiliant. On peut même sentir l’odeur âcre d’eau de Javel dans le public. Et rapidement, ses mouvements vont se détraquer. Elle se met à passer l’éponge sur sa peau, frénétiquement. Jusqu’à l’intervention d’une deuxième comédienne qui la prend dans ses bras, l’assoit sur un tabouret et se met à natter ses cheveux, lentement, patiemment, avec des cordelettes accrochées sur une structure en haut du plateau. S’en suit une dizaine de scènes survoltées où les effets et les émotions se bousculent. On hurle de rire devant le détournement de la publicité pour Carte noire où l’érotisation grotesque des corps de femmes noires est poussée à l’extrême. On est gênés de se retrouver dans les portraits d’employeurs bobo, plus ou moins “cool”, quand ils s’adressent à Fatou, l’assistante maternelle surmenée. On est sidérés à la lecture des petites annonces véridiques d’hommes de plus de soixante ans qui tentent de faire venir chez eux des “Africaines” pour qu’elles se partagent entre l’amour et le ménage. On participe, avec le reste du public, au jeu de mimes visant à deviner des personnalités de femmes noires connues. On s’amuse devant les chorégraphies des neuf comédiennes qui commencent avec des twerks hyper sexuels et se déglinguent comme les mouvements d’un automate abîmé. Et petit à petit, on assiste à ces corps se débattant face aux injonctions contradictoires et aux stéréotypes qui les assignent ; femmes inquiétantes mais désirables, femmes sauvages mais dominées, femmes respectables mais infantilisées… Et de bout en bout, le dosage entre le rire, l’effroi, la colère et la connivence provoqués est toujours juste. À la fin du spectacle, au fil d’une scène mémorable que nous ne dévoilerons pas, le corps de Rébecca Chaillon réapparaît, en écho avec la scène d’ouverture, mais cette fois magnifiquement libéré. Chapeau. Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon, avec BeBe., Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby. Du 18 au 20 novembre 2021, à L’Aire Libre, dans le cadre du festival TNB, à Rennes. Du 1er au 4 décembre 2021, au Théâtre Dijon Bourgogne, à Dijon. Du 9 au 11 décembre 2021, au Maillon, au Théâtre de Strasbourg, à Strasbourg. Le 16 janvier 2022, à La Maison Folie Wazemmes, dans le cadre du festival DIRE, à Villeneuve-d’Ascq. Du 2 au 4 février 2022, à la Comédie de Saint-Etienne, à Saint-Etienne. Les 21 et 22 février 2022, au Carreau du Temple, à Paris. Le 25 février, au Phénix, Scène Nationale de Valenciennes. Le 1er mars 2022, à la Scène nationale d’Orléans, à Orléans. Du 9 au 11 mars 2022, aux Subs, à Lyon. Le 24 mars 2022, à La Maison de la Culture d’Amiens, à Amiens. Le 22 et 23 avril 2022, à Fort-de-France, au Tropique Atrium, en Martinique. Igor Hansen Love / Les Inrocks Légende photo : “Carte Noire Nommée Désir“ de Rébecca Chaillon @ Vincent Zobler

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...