Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 27, 2017 12:17 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

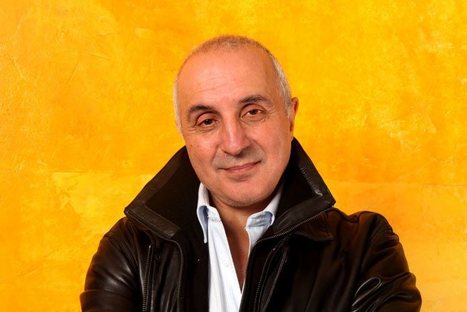

Comédien, metteur en scène, professeur, fondateur de plusieurs théâtres, d’une école, d’un festival, poète, chanteur, Pierre Debauche fut un inlassable pionnier et poète. Un bel artiste-artisan du théâtre.

Venu de Belgique (né à Namur en 1930, étudiant à Louvain) c’est en France que Pierre Debauche mènera une vie itinérante jusqu’à finir par s’établir dans le Sud ouest à Agen où il fonde sa dernière aventure, le Théâtre du jour, à la fois troupe et école, c’est dans cette ville qu’il vient de s’éteindre au terme d’une vie théâtrale que l’on peut aisément qualifier de bien remplie. Sa foi dans le théâtre et la poésie resta intacte et active jusqu’au bout.

De Vincennes à Nanterre

Il débuta comme comédien, Jean Vilar qui avait l’œil le distribua dans La mort de Danton de Büchner (1959). Jacques Mauclair et André Cellier firent aussi appel à lui. Et puis, très vite, il se lance dans une première aventure en créant le Théâtre Daniel Sorano à Vincennes au début des années 60. Antoine Vitez qui écrivait alors des articles dans Les lettres françaises dira avoir ressenti dans ce nouveau théâtre le goût « pour la jeunesse et la poésie » . C’est l’époque où, au Festival du Marais, Pierre Debauche monte ses premiers Michel de Ghelderode, auteur flamand qui lui était cher. C’est à Vincennes qu’il fait découvrir Judith de Friedrich Hebbel. Vitez voit là « un théâtre absolument baroque au-delà du mauvais goût » il y voit également l’actrice Évelyne Istria dont il fera plus tard sa première Electre.

Après Vincennes, voici Debauche à Nanterre en 1965 où il crée le Théâtre des Amandiers. Rien à voir avec ce que sont aujourd’hui la ville et et son théâtre. En 1965, 14 000 personnes, essentiellement maghrébines, vivent dans les bidonvilles de Nanterre, le dernier d’entre eux ne disparaîtra que sept ans plus tard. Des années durant Debauche et ses acteurs vont aller faire du théâtre dans les quartiers, ici un préau d’école, là un foyer ouvrier. Antoine Vitez (qui s’inspirera de Nanterre plus tard quand il concevra la Théâtre des quartiers d’Ivry) est entraîné dans l’aventure, y créant plusieurs spectacles. Debauche fait aussi appel à lui comme professeur quand il ouvre « L’école des Amandiers » à Nanterre. Ensemble ils devaient aussi animer une cours parisien durant trois ans (1967-1969) dans un petit local de la rue Lhomond dans le 5ème arrondissement de Paris (où ils eurent comme élèves Jean-Baptiste Malartre, Brigitte Jaques et bien d’autres) avant de se retrouver professeurs au Conservatoire National Supérieur d’art Dramatique , deux « modernes » pas toujours vus d’un bon œil par les professeurs traditionnels.

Dans L’école de l’imaginaire , un texte paru en marge de cet enseignement, Pierre Debauche écrivit un long texte expliquant l’esprit de son travail pédagogique en seize points . En voici le premier : « Comment parler d’une école ? / Que chaque acteur adopte ou refuse ce qui lui a été proposé./ Je n’enseigne pas de projet artistique qui serait ma croyance. / A travers la variété remarquable des styles de jeu contemporains, je respecte les affinités de chacun. / Nous essayons de déchiffrer le paysage. Par l’analyse. Par la connaissance amoureuse. / Nous y installons nos machines à rêver : lectures exactes, regards jetés, gestes tentés, langages en fusion, pièges à bonheur. Fragiles. /Que chacun se sente plus libre . Fût-ce au cœur de tel instant en étant contre. »

Du Conservatoire à Agen

Debauche devait rester professeur au Conservatoire jusqu’au 1982.

A Nanterre il signe bon nombre de mises en scène (Marivaux, Tchekhov, Shakespeare, La fuite de Boulgakov dans une traduction de son ami Vitez, La cigogne de Gatti, etc..). A Paris, sa mise en scène de Ah Dieu! Que la guerre est jolie de Charles Chilton et Joan Littlewood créé au Théâtre Récamier (1966) connaîtra un beau succès.

L’aventure des Amandiers à Nanterre prend fin en 1978 (après la construction du théâtre l’année précédente), on se conduit de façon peu élégante à son égard, il démissionne. Debauche a toujours regardé devant et non derrière lui. En 1984 il est nommé directeur du Centre National du Limousin où il crée ce qui va devenir le festival international des Francophonies. Beau signe d’amitié, quand Vitez à Chaillot met en scène Hernani de Victor Hugo, il partage le rôle de Dom Louis Gomez da Siva avec son complice, en outre, ils avaient en commun un physique anguleux et un visage acéré.

Puis voici le vagabond Debauche au Grand Huit à Rennes (1986-1989) avant qu’il ne crée encore un théâtre, le Théâtre du jour à Agen où il reprendra Ah Dieu ! Que la guerre est jolie en 2013, un théâtre inséparable de son école. C’est là qu’il formera ses derniers élèves. En arrivant à Dijon à la direction du Théâtre de Bourgogne, Benoît Lambert associa à chaque édition du festival théâtre en mai (principalement consacré à la jeune génération) un parrain, le premier d’entre eux fut Pierre Debauche.

Enfin sa vie, comme celle d’un Jean Dasté ou celle d’un Gabriel Garran, autres pionniers, resta inséparable d’un amour de la poésie. Il en écrivit tout au long de sa vie. Trois recueils en attestent parus sans trompettes. Le regretté Michel Corvin qui a écrit la note qu’il lui consacre dans son dictionnaire, le résume bien : « sa principale qualité (était) la polyvalence et le principal défaut la discrétion ».

Légende photo portrait de Pierre Debauche © Jean-Marc Ramel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 10, 2017 10:37 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog "Le Grand théâtre du monde"

Comédienne et metteuse en scène, elle s’est éteinte samedi, vaincue par la maladie à l’âge de 65 ans.

Brune, vive, avec un visage très architecturé, un teint clair, un regard noir mais de feu, voix à large tessiture, telle était Marianne Epin, l’une des plus douées des comédiennes de sa génération. Sa silhouette fine, sa taille plutôt petite, ajoutaient à la jeunesse qu’elle avait toujours inspirée. Elle appartenait à une génération formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique par Antoine Vitez. De lui, elle avait hérité l’amour des grands textes, la curiosité, la discipline, mais elle n’avait pas fait partie du groupe informel et fidèle constitué autour du metteur en scène dans les années 70-80.

C’était un grand caractère, une personnalité forte qui s’était construite dans l’ombre d’une mère journaliste à grand tempérament.

Marianne Epin était née le 8 mai 1952. Dès le conservatoire, elle joue dans de nombreuses productions dramatiques. Elle aura joué dans une bonne cinquantaine de pièces, des rôles très importants, tourné pour le cinéma et la télévision. Elle sera passée par la Comédie-Française (1986-1991), aura été directrice du Théâtre national de la Criée de Marseille au temps de Gildas Bourdet (1995-2001), et elle-même mis en scène de nombreux spectacles, organisant, prenant l’initiative. Elle construisait, elle édifiait : c’était sa réponse au cancer qui avait commencé de l’attaquer il y a vingt ans et contre lequel elle aura lutté avec un courage, une dignité qui forcent l’admiration.

L’été dernier, elle était encore à Avignon. Elle jouait, sous la direction de Marion Bierry, dans une pièce de L'étrange destin de Mr et Mme Wallace de Jean-Louis Bourdon au Théâtre Girasole. On la croisait dans les rues, se déplaçant dans les nacelles des vélos-taxis, légère et souriante.

Deux saisons plus tôt, en 2015, elle avait monté et joué avec beaucoup de talent les Petits crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmitt et elle avait beaucoup souffert de ne pas avoir l’autorisation de reprendre ce très bon spectacle à Paris, une autre production du même texte lui ayant été préférée.

Dès ses débuts la profession avait reconnu son talent et elle aura reçu le prix Gérard-Philipe en 1985 et, un an auparavant, le prix de la révélation du syndicat de la critique. Dans ces années-là, elle travaille principalement avec Gildas Bourdet, qu’elle a épousé et dont elle a deux grandes filles, belles et ardentes comme leur mère. Au début, Bourdet est encore dans le Nord : Le Pain dur de Claudel, Une station service puis Le Saperleau de Gildas Bourdet lui-même, écrivain que l’on n’oublie pas. Des spectacles très importants, très loués par la critique et adorés du public, le plus souvent repris au Théâtre de la Ville.

C’est ensuite que Marianne Epin est engagée comme pensionnaire de la Comédie-Française. Gildas Bourdet monte magistralement Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos et Marianne Epin participe à la création, par Jorge Lavelli, du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, salle Richelieu, version avec bandonéon et tango, inoubliable…Elle fait aussi partie de la distribution des Exilés de Joyce, par Jacques Baillon.

Dans les années qui précédaient cette maturité artistique, elle a beaucoup travaillé et notamment avec Antoine Bourseiller, Daniel Mesguich, Romain Weingarten, Gabriel Garran, Serge Valletti, Etienne Bierry. Sa palette est large. Elle intéresse des metteurs en scène très différents. De même au cinéma où elle débute avec Christine Lipinska, Yannick Bellon et jusqu’à Jacques Bral il y a dix ans. Mais le théâtre est sa vie et à la télévision, elle travaille moins qu’elle n’aurait pu, mais Serge Moati l’appelle et Josée Dayan la distribue souvent.

Après le Français, elle participe à la création de La Traversée de l’hiver de Yasmina Reza et poursuit son parcours avec Gildas Bourdet de Marseille à Paris et en tournée. A Marseille, elle est une directrice artistique curieuse, donnant leurs chances à des artistes jeunes. Brecht, Goldoni, Grumberg, Labiche, Feydeau, ou Véronique Olmi, Marianne Epin est à l’aise dans tous les registres.

En 2007, elle travaille une première fois avec Marion Bierry qui monte une merveilleuse Illusion comique de Corneille sur la petite scène du Poche. Puis Marianne Epin devient la metteuse en scène attitrée, et parfois la partenaire de Fellag (Tous les Algériens sont des mécaniciens, Petits chocs de civilisation). Christophe Lidon la fait également travailler. Elle se bat. Ce sont les dernières années. On ne l’entend jamais se plaindre. Elle joue. Jusqu’au dernier combat, tout cet automne, après un ultime Avignon.

Photo DR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 29, 2017 7:27 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

L’actrice, la fée de la transmission, la mère et compagne de route de son fils Stanislas Nordey qui l’avait appelée à ses côtés au Théâtre national de Strasbourg, s’est éteinte.

Comme Antoine Vitez, Laurent Terzieff, Delphine Seyrig, Claude Régy et tant d’autres, Véronique Nordey avait été l’élève de la grande figure de la transmission que fut Tania Balachova. Elle joua très jeune (dès l’âge de 16 ans) côtoyant de grands acteurs sur les scènes des bons théâtres privés de l’époque. Puis elle rencontra (à 25 ans) le cinéaste Jean-Pierre Mocky qui l’épousa, la fit tourner dans plusieurs de ses films, la voulant près de lui toujours, faisant en sorte qu’elle ne tourne pas avec d’autres. Ils eurent un fils, Stanislas, qui resta avec sa mère lorsque le couple se sépara en 1971 et que le père jura de ne jamais revoir son fils alors âgé de quatre ans. Un fils qui, très tôt, prend le nom de sa mère, et se fait appeler Stanislas Nordey.

La base, le fond, la sève

Quand son fils, à 15 ans, lui dit qu’il veut devenir acteur, elle lui parle du cours d’art dramatique d’une amie qui avait été chez Tania Balachova. Sa mère lui fait travailler une scène des Parents terribles de Coteau pour son audition. Il est admis. Mais le cours le laisse insatisfait. Il en parle à sa mère. L’idée d’ouvrir un cours d’art dramatique prend forme de façon très informelle ; cela se fait parce que cela devait se faire.

Dans son cours, Véronique Nordey transmet à son tour tout ce que lui a appris Tania Balachova. La grandeur du théâtre est souvent une affaire de filiations. Pour Stanislas, c’est fondateur : « Tout ce que je suis au plateau vient de là. La base, le fond, la sève », confesse-t-il. Pendant vingt ans, le cours de Véronique Nordey verra à son tour passer une flopée d’acteurs. C’est en regardant sa mère qu’il appelle désormais Véronique que, au creux de l’acteur naissant, naît le futur metteur en scène. Et un jour Véronique demande à Stanislas de s’occuper des débutants…

Une figure de courage

C’est par la mise en scène que le fils s’émancipera de l’enseignement de sa mère tout en offrant à Véronique des rôles magnifiques. Elle est là, plantée sur ses deux pieds, étonnamment terrienne, dans Violences de Didier-Georges Gabily (2001), bientôt dans la création d’Incendies de Mouawad au Théâtre national de Bretagne, ou encore dans Les Justes de Camus. En juillet 2013, dans la Cour d’honneur du Palais des papes du Festival d’Avignon, elle est l’une des figures de Par les villages de Peter Handke. Stanislas l’associe volontiers au personnage. « Ma mère, pour moi, c’est une figure de courage. J’ai conscience que si tu regardes toutes les figures féminines des pièces que je monte, la plupart du temps, ce sont des figures de survivantes. Ces figures sont des images rêvées ou décalquées de ma mère », dit-il encore.

Elle sera aussi dirigée par d’autres metteurs en scène tels Wajdi Mouawad, Jean-Christophe Sais, Nicolas Stemann et Garance Dor (la fille qu’elle eut avec son second mari, le parolier Jacques Dor) et des cinéastes comme Noémie Lvovsky ou Benoît Jacquot (Les Adieux à la reine).

Quand Stanislas Nordey prend la direction du Théâtre national de Strasbourg et de son école, elle fait logiquement partie des artistes associés. Elle dirige plusieurs stages avec les élèves, participe à la nouvelle mise en scène d’Incendies de Wajdi Mouawad et on la voit encore, pour la dernière fois, dans Affabulazione de Pasolini, l’auteur fétiche de son fils. On aurait dû la retrouver dans de nouvelles pièces de Wajdi Mouawad et l’été prochain auprès de Thomas Jolly dans Thyeste.

Elle s’est éteinte doucement ce mercredi dans un hôpital lyonnais. Alors que Stanislas Nordey est en tournée avec Je suis Fassbinder, où il appelle « maman » l’acteur Laurent Sauvage qui est pour lui comme un frère.

Les citations sont extraites de Stanislas Nordey, Locataire de la parole par Frédéric Vossier, éditions Les Solitaires intempestifs.

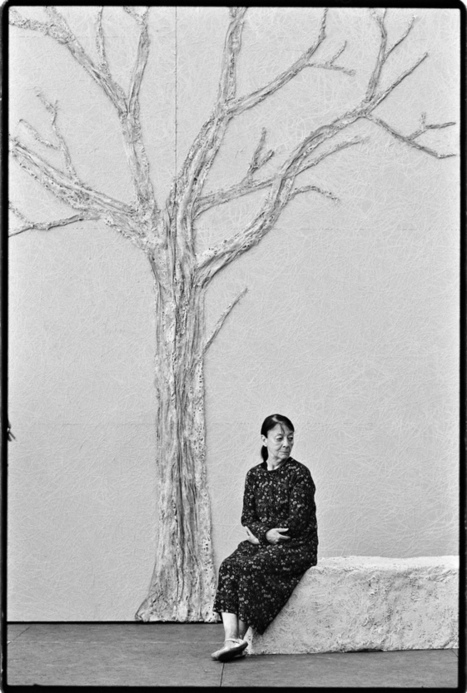

Légende photo : Véronique Nordey dans "Par les villages" © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2017 11:44 AM

|

Par Marion Thébaud dans le Figaro

Il aura consacré toute sa vie au théâtre et avait triomphé dans Avant de s'envoler, pièce de Florian Zeller, tutoyant sur les planches la vieillesse, la maladie et la mort. Il est décédé à 92 ans.

Ce fut le dernier grand acteur baroque de la Comédie-Française. Le nom de Robert Hirsch est indissociablement lié à la maison de Molière dont il fut l'enfant chéri. Mais avant de régner sur le plateau de la salle Richelieu, Robert Hirsch, né le 26 juillet 1925 à L'Isle-Adam, avait fait des études chaotiques, plus assidu aux séances du cinéma Apollo - que tenait son père - qu'aux cours. Il passe par l'Opéra de Paris, engagé comme quadrille, rentre au Conservatoire national d'art dramatique. Quand il en sort, en 1948, il est directement pris à la Comédie-Française.

» LIRE AUSSI - Robert Hirsch tout-en-un : http://www.lefigaro.fr/theatre/2016/10/23/03003-20161023ARTFIG00073-robert-hirsch-tout-en-un.php

Le comédien est de la race des phénomènes. Et il met son talent au service d'un répertoire gigantesque, de Scapin à Richard III, du Bouzin de Feydeau au Néron de Britannicus. L'homme se montre à l'aise dans la clownerie comme dans le tragique. Sa formation de danseur sert son jeu. C'est dans sa façon d'aller trop loin tout en étant humain, comme Charlot, qu'il a marqué son temps. C'est l'époque, où sous la direction de Jacques Charon, il fait la pluie et le beau temps à la Comédie-Française.

«Moi qui avais été engagé comme quadrille à l'Opéra, j'ai pu, grâce à Béjart, renouer avec la danse. Certains rêves se réalisent sur le tard et sont d'autant plus beaux»

Cet acteur de premier plan frappe l'imagination de Jean Vilar. Il va l'inviter au TNP (théâtre national populaire) pour jouer La Résistible Ascension d'Arturo Ui de Brecht en 1969. S'il est fatigué du rythme de la Comédie-Française, il restera encore quelques années, jouant George Dandin, Becket d'Anouilh, Le Bourgeois gentilhomme. Il quitte l'institution en 1973. Après vingt-cinq ans passés dans cette maison qu'il a marquée et qui l'a également influencé, il reprend sa liberté.

» LIRE AUSSI - Robert Hirsch, la mémoire vive : http://www.lefigaro.fr/theatre/2013/10/31/03003-20131031ARTFIG00322-robert-hirsch-la-memoire-vive.php

À l'extérieur de la Maison, les performances sont moins probantes. Nommé sociétaire honoraire, il est invité à interpréter Le Molière imaginaire, sous la direction de Maurice Béjart en 1976. «Mon plus beau souvenir de théâtre, confiait-il au Figaro. Moi qui avais été engagé comme quadrille à l'Opéra, j'ai pu, grâce à Béjart, renouer avec la danse. Certains rêves se réalisent sur le tard et sont d'autant plus beaux.» Dans son amour de la danse, il a puisé son art de jouer. Il trouve d'instinct le trait, et de tout son corps il le prolonge.

Secoué par une première alerte en 1993 sur la scène d'Edouard-VII dans Une folie de Guitry, il retrouve la forme et la joie de jouer avec En attendant Godot de Beckett qu'il interprète aux côtés de Pierre Arditi, Marcel Maréchal et Jean-Michel Dupuis. En 2012, il crée Le Père de Florian Zeller, qu'il jouera trois années durant sous la direction de Ladislas Chollat. Et c'est encore sur la scène du théâtre de L'Œuvre dans la nouvelle création de l'auteur Florian Zeller, Avant de s'envoler.

La profession l'admirait et il reçut des mains de Renaud Donnedieu de Vabres les insignes de commandeur dans l'ordre des Arts et Lettres en 2006 devant un parterre de stars. Belmondo, Delon, Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Jean Piat, ils étaient tous là saluant le roi des Arlequins.

Les grandes dates de Robert Hirsch

26 juillet 1925 - Naissance à l'Isle-Adam (Val-d'Oise)

1945 - Engagé comme quadrille à l'Opéra de Paris

1948 - Premier prix du Conservatoire d'art dramatique et entrée à la Comédie-Française

1952 - Sociétaire à la Comédie-Française

1972 - Prix du Syndicat de la critique: meilleur comédien pour Richard III

1973 - Départ de la Comédie-Française

1990 - César pour son rôle dans Hiver 54, film de Denis Amar

1992 - Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière

2016 - Création d'Avant de s'envoler, de Florian Zeller

16 novembre 2017 - Décès à Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 11, 2017 11:41 AM

|

Publié dans Culturebox

Le comédien Alain Mottet, qui a accompagné les débuts de Roger Planchon, est décédé à l'âge de 89 ans accompagné de son épouse Françoise Hirsch, a indiqué une de leurs filles à l'AFP.

"Ils ont choisi de partir ensemble, calmement et sereinement", a déclaré Christine Mottet. Leur décès est survenu le 31 octobre à leur domicile parisien.

Né le 30 décembre 1930, Alain Mottet avait notamment participé à la création de "Paolo-Paoli" d'Adamov, mise en scène par Roger Planchon à Lyon en 1957, et de la première pièce de Michel Vinaver, "Les Coréens", dans la mise en scène de Jean-Marie Serreau à Paris la même année. Alain Mottet a aussi été pensionnaire de la Comédie-Française entre 1987 et 1989.

Il avait rencontré son épouse, comédienne elle aussi, en travaillant avec Roger Planchon, avant de jouer sous la direction d'Albert Camus, Marcelle Tassencourt ou Alain Françon. Née le 2 décembre 1930, Françoise Hirsch était âgée de 87 ans. Le couple sera inhumé dans l'intimité.

"C'était un homme qui voulait être libre, dans la création, au-delà des dogmes", a témoigné Christine Mottet.

En parallèle de cette longue carrière théâtrale, il avait également joué le rôle de l'inspecteur Flambart dans la série télévisée "Vidocq", et avait interprété de nombreux seconds rôles au cinéma, dans "Le feu follet" de Louis Malle ou "L'armée des ombres" de Jean-Pierre Melville.

Alain Mottet avait joué son dernier rôle au théâtre en 2007 dans "Chemin du ciel (Himmelweg)" de Juan Mayorga, dans une mise en scène de Jorge Lavelli au Théâtre de la Tempête, à Paris.

Leur fils, le musicien et comédien Pierre Mottet, était décédé en 2003 à l'âge de 43 ans.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 19, 2017 4:57 PM

|

Par Thomas Sotinel dans Le Monde

L’actrice, qui a fait ses débuts sous les projecteurs en 1931, a tourné 110 films sur huit décennies avec Max Ophüls, Claude Chabrol ou André Téchiné.

On risque d’être aveuglé par son extraordinaire longévité : quand Danielle Darrieux, décédée le 17 octobre à 100 ans, a tourné son premier film, Le Bal, en 1931, le cinéma commençait à peine à parler. Lorsque le dernier long-métrage auquel elle a participé, Pièce montée, de Denys Granier-Deferre, est sorti en 2010, il a été projeté en numérique. Car le vrai prodige de la trajectoire de Danielle Darrieux dans l’histoire du cinéma tient moins à ces huit décennies passées sur les plateaux, qu’à l’inépuisable richesse de sa filmographie : parmi ces 110 titres, on trouvera des chefs-d’œuvre (Madame de…, de Max Ophüls ou L’Affaire Cicéron, de Joseph L. Mankiewicz), de grands divertissements (Premier rendez-vous, d’Henri Decoin ou Huit Femmes, de François Ozon), des films signés par des artisans aujourd’hui oubliés (René Guissart, Henry Koster, Duilio Coletti) et d’autres dirigés par des générations successives d’auteurs, d’Ophüls à Anne Fontaine, en passant par Sacha Guitry, Claude Chabrol, Jacques Demy, André Téchiné, Benoît Jacquot ou Paul Vecchiali.

Ce serait bien assez pour dessiner un destin hors du commun, mais en un siècle, Danielle Darrieux a aussi trouvé le temps d’être en haut de l’affiche des théâtres parisiens (et même, brièvement, de Broadway), de faire de jolies incursions dans la chanson et – accessoirement – de défrayer la chronique mondaine.

Sur un plateau de cinéma dès 14 ans

Danielle Darrieux est née le 1er mai 1917 à Bordeaux. Elle grandit à Paris, élevée par sa mère, devenue veuve très tôt. La famille est désargentée, bohème, mais fréquente la bonne société. A l’Institut de la Tour, la petite Danielle a pour condisciples les enfants de François Mauriac. Elle étudie le piano et le violoncelle, et comme elle chante bien, d’une voix haut perchée, on la destine à une carrière musicale. Jusqu’à ce qu’un ami de la famille suggère que l’adolescente (on est en 1931) passe une audition pour le rôle principal du Bal, adaptation d’un roman d’Irène Némirovsky par le metteur en scène allemand Wilhelm Thiele. Elle fêtera ses 14 ans sur le plateau, et signera aussitôt un contrat avec les producteurs.

Son succès est immédiat et elle enchaîne les tournages « en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie », de films qu’elle « confond tous un peu », se souviendra-t-elle plus tard, gardant tout de même une place à part pour Mauvaise Graine (1934), le premier long-métrage d’un exilé autrichien qui poursuivra son chemin jusqu’à Hollywood, Billy Wilder.

Danielle Darrieux est alors très jeune, mais assez consciente des enjeux de sa carrière pour, en 1936, entrer en conflit avec ses producteurs qui veulent la faire tourner sous la direction de Léon (dit Léo) Joannon alors qu’elle vient de se voir offrir le rôle de Marie Vetsera, dans le Mayerling d’Anatole Litvak : « Naturellement, je n’étais pas libre, mais tourner avec Litvak, c’était passer à un autre cinéma, a-t-elle raconté à Dominique Delouche pour son ouvrage Max et Danielle (éd. La Tour verte, 2011). Alors tout simplement, j’ai fait faux bond à Léo Joannon et sa Mademoiselle Mozart pour tourner Mayerling ! Tout mon cachet est passé dans le dédit que m’ont demandé les producteurs. »

En contrat à Hollywood

Mayerling est un succès international et Universal invite Danielle Darrieux à découvrir les charmes d’Hollywood. Elle a épousé le scénariste et réalisateur Henri Decoin qui a écrit pour elle le scénario d’un autre de ses succès, Port-Arthur – dans lequel, grimée, elle tient le rôle de l’épouse japonaise d’un officier russe –, et l’a dirigée dans Abus de confiance.

Au printemps 1938, le New York Times décrit ainsi l’arrivée du couple aux Etats-Unis : « Mlle Darrieux est arrivée ici avec un époux du nom d’Henri Decoin, un chien du nom de Flora, un violoncelle et 47 malles d’articles de mode de la rue de la Paix. » Aux côtés de Douglas Fairbanks Jr, elle tourne La Coqueluche de Paris, sous la direction d’Henry Koster. Le film est bien accueilli aux Etats-Unis, mais Danielle Darrieux ne s’y plaît guère. Elle casse son contrat avec Universal et rentre en France à la veille de la deuxième guerre mondiale.

A ce moment, elle a remis sa carrière entre les mains de son metteur en scène de mari. Ils tournent ensemble Retour à l’aube (1938), Battement de cœur (1940) et Premier rendez-vous, qui sort en 1941. Cette comédie lui donne le rôle d’une petite pensionnaire qui se distrait en répondant aux petites annonces sentimentales, se jetant entre les griffes d’un inquiétant personnage (Fernand Ledoux). Danielle Darrieux y pousse la chansonnette d’un air innocent, ce qui dissipe les vapeurs déplaisantes qui émanent de la situation de départ. Le film est un immense succès dans la France occupée.

A L’AUTOMNE 1944, , SA VOITURE EST PRISE POUR CIBLE PAR UN GROUPE DE FFI ARMÉS, SON ÉPOUX PORFIRIO RUBIROSA EST BLESSÉ, L’ACTRICE EST INDEMNE

Quelques mois après sa sortie, son interprète part pour Berlin en compagnie de quelques-uns de ses collègues (dont Suzy Delair et Albert Préjean). Le film a été produit par la Continental, société allemande sise à Paris, et le régime nazi a su trouver les mots qu’il fallait pour convaincre l’interprète de Premier rendez-vous de faire le voyage. Divorcée de Decoin en 1941, elle a épousé en 1942 Porfirio Rubirosa, play-boy aux performances amoureuses hors norme, mais aussi représentant de la République dominicaine en France. L’ex-gendre du dictateur Trujillo s’est répandu en déclarations anti-allemandes, ce qui lui a valu d’être interné. Sa libération a été promise à sa femme en échange d’un contrat avec la Continental et de la visite à Berlin. Les deux parties s’exécutent (Danielle Darrieux tournera deux films pour la firme allemande), et l’actrice se réfugie à Megève avec son époux jusqu’à la Libération. A l’automne 1944, alors que le couple est rentré à Paris, sa voiture est prise pour cible par un groupe de FFI armés, Rubirosa est blessé, l’actrice est indemne.

Mythique dans « Madame de… »

Malgré ces avanies, Danielle Darrieux ne tarde pas à reprendre le chemin des plateaux de cinéma et de théâtre. Il lui faudra plus de temps pour renouer avec le succès artistique. Elle enchaîne en effet des films désormais oubliés avant que Claude Autant-Lara ne lui confie le rôle-titre dans son adaptation d’Occupe-toi d’Amélie (1949) et, surtout, que Max Ophüls ne lui offre de jouer dans La Ronde, en 1950. Sous la direction du metteur en scène de Lettre d’une inconnue, qui vient de mettre un terme à son exil hollywoodien, elle tournera ensuite dans Le Plaisir (1952) et trouvera son plus beau personnage dans Madame de…, d’après Louise de Vilmorin.

De l’histoire de la mondaine dont la vie futile tourne à la tragédie, Danielle Darrieux a dit : « Ça restera mon film, celui grâce auquel on ne m’oubliera pas tout à fait ». Pour la première partie du film, Ophüls lui a demandé « d’incarner l’inexistence », ce qu’elle fait avec une superbe irrésistible avant de briser le cœur de tous les spectateurs, témoins de l’inexorable déchéance de Madame de…

En 1952, Joseph L. Mankiewicz la fait revenir à Hollywood, où elle tourne L’Affaire Cicéron aux côtés de James Mason. Elle incarne une aristocrate qui côtoie le milieu des espions à Ankara, pendant la seconde guerre mondiale. Là, cette actrice, qui se fait une gloire de ne se fier qu’à son instinct, doit recourir à la technique : « Mankiewicz m’a annoncé qu’il allait tourner [une longue scène avec beaucoup de dialogues] en une seule prise. Là, j’étais obligée de faire de la mécanique, a-t-elle raconté au Monde. James Mason m’a fait répéter dans un coin pendant une heure, je jouais en sachant ce que je faisais, ça me gênait presque. »

EN 1953, ELLE A REFUSÉ LE PREMIER RÔLE DU BLÉ EN HERBE, D’AUTANT-LARA, PARCE QU’ELLE NE SE SENT « PAS PRÊTE À JOUER LES DÉVOREUSES DE CHAIR FRAÎCHE »

En France, elle tourne sans arrêt, sous la direction de Guitry (Napoléon, Si Paris nous était conté), de Julien Duvivier (Pot-Bouille, Marie-Octobre), Autant-Lara (Le Rouge et le Noir, Vive Henri IV, vive l’amour). Nombre de ces films sont de grands succès et, en 1958, une enquête du Centre national de la cinématographie la place au troisième rang des actrices les plus populaires, derrière Michèle Morgan et Brigitte Bardot.

En 1953, elle a refusé le premier rôle du Blé en herbe, d’Autant-Lara, parce qu’elle ne se sent « pas prête à jouer les dévoreuses de chair fraîche ». Dès 1954, elle est Madame de Rénal dans Le Rouge et le Noir face au Julien Sorel de Gérard Philipe ; en 1955, elle est Lady Chatterley pour Marc Allégret. Cette adaptation de D.H. Lawrence reste dans l’histoire du cinéma pour avoir été censurée aux Etats-Unis, déclenchant un long processus judiciaire qui trouvera son épilogue quatre ans plus tard devant la Cour suprême, qui autorisera la sortie du film.

Divinité tutélaire du cinéma français

Au début des années 1960, Danielle Darrieux attrape la Nouvelle Vague comme peu de ses contemporains ont su le faire. Elle est l’une des conquêtes du Landru de Claude Chabrol et en 1967, la mère de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac dans Les Demoiselles de Rochefort. De toute la distribution du film de Jacques Demy, elle est la seule à chanter sur la bande-son, le reste des comédiens étant doublé. Dès 1961, elle apparaît dans Les Petits Drames d’un débutant, Paul Vecchiali, qui lui offrira un grand rôle dans En haut des marches (1983). A l’occasion de la rétrospective que la Cinémathèque a consacrée à Danielle Darrieux en 2009, le cinéaste a écrit un texte à la gloire de son interprète dans lequel il remarque : « Si Danielle Darrieux réussit tout ce qu’elle entreprend, théâtre, cinéma, télévision, chanson, ce n’est pas seulement parce qu’elle est une musicienne pointilleuse (sens du rythme, équilibre de la voix, humour dans les contrepoints), c’est surtout parce que sa santé physique et morale la met à l’abri des glissements morbides, les éclats de rire lui servent de viatique, et les larmes d’exutoire. »

On ne saurait mieux résumer l’extraordinaire deuxième partie de la carrière de l’adolescente du Bal, devenue divinité tutélaire du cinéma français. Au théâtre, Danielle Darrieux, qui a fait une incursion à Broadway en 1970 en succédant à Katharine Hepburn dans le rôle-titre de Coco, musical inspiré de la vie de Chanel, préfère le boulevard. Elle reprend le personnage créé par Jacqueline Maillan dans Potiche en 1982, et termine sa carrière sur scène avec Oscar et la Dame rose, d’Eric-Emmanuel Schmitt, qui lui vaut un Molière en 2003. En 1967, elle a donné un tour de chant qui a connu un certain succès, et l’intégrale des chansons qu’elle a interprétées entre 1931 et 1951 a été éditée en 2002.

Tout en enchaînant les rôles sur grand et petit écrans, elle trouve le moyen de ne pas rater les rendez-vous que lui proposent des cinéastes aussi divers qu’André Téchiné (Le Lieu du crime, en 1986, dans lequel elle est à nouveau la mère de Catherine Deneuve), Benoît Jacquot (Corps et biens, 1986) ou François Ozon (Huit Femmes, 2001). Elle tourne souvent sous la direction de femmes – Marie-Claude Treilhou (Le Jour des rois, 1991), Jeanne Labrune (Ça ira mieux demain, 2000), Anne Fontaine (Nouvelle Chance, 2006) et Marjane Satrapi, qui fera appel à elle pour prêter sa voix à la grand-mère de Persépolis (2007). Ses dernières apparitions à la télévision et au cinéma remontent à 2010.

Danielle Darrieux en quelques dates

1er mai 1917 Naissance à Bordeaux

1931 Le Bal, premier film

1936 Mayerling

1941 Premier rendez-vous

1950 La Ronde

1952 L’Affaire Cicéron

1954 Le Rouge et le Noir

1955 L’Amant de Lady Chatterley

1967 Les Demoiselle de Rochefort

1982 Potiche (théâtre)

1986 Le Lieu du crime

2001 Huit femmes

2010 Pièce montée

17 octobre 2017 Mort à Bois-le-Roi à l’âge de 100 ans

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 8, 2017 5:34 AM

|

Pierre Bergé, mort vendredi 8 septembre à l’âge de 86 ans, avait été nommé en 2001 « Grand mécène des arts et de la culture », une distinction accordée par le ministère de la culture aux particuliers ou aux entreprises qui se sont distingués en la matière. Or, si ses actions pour la lutte contre le sida sont bien connues, celles liées aux arts le sont moins.

Lire la nécrologie : Mort de Pierre Bergé, mécène et mentor, homme d’affaires et d’engagements

Il s’est pourtant illustré en ce domaine, et d’abord en créant la Fondation Yves Saint Laurent, qui fut reconnue d’utilité publique en 2002, l’année même où le créateur de mode cessait ses activités de haute couture. Elle a son siège dans les anciens locaux de la maison (avec une « annexe » à Marrakech, où le couple avait racheté l’ancien atelier du peintre Jacques Majorelle), un hôtel particulier situé au 5, avenue Marceau dans le 16e arrondissement de Paris. Il fut refait de fond en comble avant d’ouvrir au public en 2004 avec une exposition inaugurale intitulée « Yves Saint Laurent, dialogue avec l’art ». L’année suivante, elle prenait le nom de Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

L’institution conserve 5 000 vêtements de haute couture, 15 000 accessoires et environ 50 000 dessins d’Yves Saint Laurent. Elle organise aussi des expositions temporaires consacrées à d’autres artistes (la première, en 2004, fut consacrée aux dessins du metteur en scène Robert Wilson qui venait de monter les Fables de La Fontaine à la Comédie-Française, et la dernière, avant la fermeture des locaux en février 2016 pour d’importants travaux de rénovation, mettait en relation la passion pour l’art de Saint Laurent avec celle d’un de ses célèbres prédécesseurs, Jacques Doucet). Elle a aussi pour vocation de soutenir des actions culturelles et éducatives.

« Le mélange des cultures et la qualité »

Ce dernier point était une réelle obsession pour Pierre Bergé, conscient de la chance qu’il avait eue d’être élevé dans une famille modeste, mais mélomane. Lorsqu’il fut président de l’Opéra national de Paris (de 1988 à 1994), il prenait un malin plaisir à acheter des billets qu’il faisait distribuer à des enfants de milieux défavorisés. « Ça me plaît beaucoup de voir ces bonnes places occupées par des gamins, des blacks, des beurs, des gens de banlieue, qui m’écrivent pour me dire combien ils ont été bouleversés », confiait-il, en 2013, dans un entretien avec la journaliste Gwénola David, publié sur le site de la Fondation. C’était également une des raisons de son apport financier régulier au Festival d’automne, créé à Paris par l’ancien ministre de la culture Michel Guy.

« Le Festival porte deux exigences qui sont miennes : le mélange des cultures et la qualité », disait-il dans le même entretien. Et de préciser : « Je crois profondément que la culture (…) participe de l’émancipation des individus et de la lutte contre le racisme et les multiples formes de ségrégation. La culture permet de voir l’autre, de reconnaître son humanité dans la différence (…). Encore faut-il que la culture ne soit pas réservée à une élite, qui reste dans cet entre-soi, mais qu’elle soit réellement partagée par le plus grand nombre. C’est pour cela que je milite pour la transmission et l’accès à la culture des classes défavorisées. J’ajoute que la culture populaire ne doit pas être populiste ni être au rabais. Au contraire ! »

L’amour des livres rares

Ce goût, il le manifeste très tôt, dès son arrivée à Paris où il exerce son premier métier, celui de courtier en livres rares. Ce fut sa première passion, et elle le tint longtemps : en décembre 2015, la dispersion aux enchères de la plus importante partie de sa bibliothèque rapporta 11,6 millions d’euros. La deuxième, un an plus tard, 5 millions… Elles furent pour Pierre Bergé l’occasion d’offrir à la Bibliothèque nationale de France le manuscrit de Nadja rédigé par André Breton.

Son premier béguin littéraire fut pour Giono : « Jean Giono est resté la grande admiration de mon enfance. A 14 ans, je lui écrivais déjà ! », avait-il confié sur les ondes de France Bleu. L’écrivain invita le jeune homme dans ses propriétés de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), où il débarqua avec son amant d’alors, le peintre Bernard Buffet, rencontré en 1950, avec lequel il vécut et dont il dirigea la carrière jusqu’en 1958, date à laquelle l’un rencontra Annabel et l’autre Yves.

Une passsion pour les arts plastiques

En 1952, il fit aussi la connaissance de Jean Cocteau. A la fin de sa vie, Pierre Bergé finançait quatre prix littéraires, le prix Décembre (30 000 euros), le prix Marguerite Duras (15 000 euros), le prix Jean Giono bien sûr (10 000 euros) et le prix Pierre Mac Orlan (5 000 euros). Il était titulaire du droit moral de ce dernier, mais aussi de Cocteau, dont il avait racheté, restauré et ouvert au public (pour un coût estimé à 4,5 millions d’euros) la maison de Milly-la-Forêt (Essonne). Il était aussi capable de préacheter 50 000 exemplaires d’un recueil d’Abdellah Taïa, un auteur marocain menacé dans son pays pour avoir révélé son homosexualité, afin d’en assurer la publication par les éditions du Seuil.

« Pierre Bergé », par Bernard Buffet (huile sur toile, 1950).

Les arts plastiques furent une autre passion, partagée tant avec Buffet qu’avec Saint Laurent. A la mort de ce dernier, le 1er juin 2008, il décida de disperser aux enchères la collection constituée en commun. Qualifiée par la presse de « vente du siècle », les 732 pièces attirèrent, en février 2009 au Grand Palais, 20 000 visiteurs durant les deux jours d’exposition qui précédaient les vacations, et récolta au total 373,5 millions d’euros. Une partie de cette somme servit à doter la fondation, une autre fut donnée à la recherche médicale.

Le Centre Pompidou, qui y préempta un tableau de Giorgio de Chirico, s’en vit offrir le tiers du montant, et le Musée d’Orsay bénéficia du don d’une imposante tapisserie de l’artiste britannique Edward Burne-Jones. Un exemple parmi d’autres de ses libéralités aux musées : le même Centre Pompidou lui doit aussi le financement de la rénovation de ses salles d’exposition permanentes en 1998, et la National Gallery de Londres celle, la même année, de deux salles qui portent désormais son nom et celui de Saint Laurent. Enfin, il permit au Musée du Louvre l’acquisition d’un portrait de Goya.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 30, 2017 12:47 PM

|

Par Ève Beauvallet dans Libération — 30 août 2017 à 18:24

Réputé comme auteur, metteur en scène et directeur de théâtre, Adel Hakim est mort mardi des suites d'une maladie dégénérative sans avoir eu recours à l'euthanasie active, méthode qu'il avait choisie et planifiée en Suisse.

Parler cinq langues, monter le Malade imaginaire au Yémen, faire jouer l’histoire d’une famille juive décimée par le génocide nazi à des acteurs palestiniens à Ramallah, là où la Shoah n’est pas enseignée dans les écoles. Inviter ces mêmes acteurs à présenter en banlieue sud de Paris leur version d’Antigone de Sophocle et transformer le personnage de Créon en Nétanyahou peut-être, ou en Kadhafi sûrement, mais jamais si clairement…

En arabe, Adel signifie «le juste». Parce qu’Adel Hakim s’est toujours bien gardé d’expliquer doctement aux spectateurs ce qui l’était ou non, parce qu’il savait ancrer les pièces du répertoire dans des contextes géopolitiques contemporains sans jamais donner de clés de lecture trop sommaires des conflits, il est considéré comme un auteur, metteur en scène, pédagogue à l’humanisme des plus précieux et dont l’annonce de la mort, survenue mardi à l’âge de 64 ans, affecte aujourd’hui le milieu théâtral français mais tout aussi bien chilien, argentin, mexicain, tunisien – soit partout où ce passionné de mythes antiques, de poésie arabe ou d’onirisme latino-américain eut l’occasion d’enseigner.

«Rêveur à la folie»

«Dans le paysage du théâtre français, agoraphobe, ethnocentrique, maniaco-dépressif à mort, Adel est un être à part. Un oiseau rare, taclait dans les pages de Libération le dramaturge Mohamed Kacimi, qui a épaulé Hakim dans sa collaboration avec le Théâtre national palestinien en 2015. Préférant le réel à la scène, les êtres aux personnages, la vie aux textes ; la main toujours sur le cœur, humaniste à fleur de peau, rêveur à la folie, il est né à la croisée de tant de cultures et de guerres.» Né au Caire en 1953 d’un père libano-égyptien et d’une mère italienne, il déménage au Liban à 11 ans où il poursuit une scolarité chez les jésuites à Beyrouth alors que survient cette guerre civile dont il retracera plus tard les horreurs, dans le texte Exécuteur 14. En 1972, il débarque à Paris, animé par l’envie d’y passer les concours d’écoles d’ingénieurs au Lycée Saint-Louis mais atterrit à HEC, avant de repartir finalement avec un doctorat de philosophie et surtout une passion croissante pour le théâtre tel que le lui a enseigné Ariane Mnouchkine.

Dans les cours donnés par la dramaturge, il rencontre Elisabeth Chailloux avec qui il fonde le théâtre de la Balance en 1984 et reprend en 1992 la direction du théâtre des Quartiers d’Ivry et de l’atelier théâtral d’Ivry. A l’époque, le théâtre est encore une structure itinérante, telle que conçue par son fondateur Antoine Vitez en 1971, pour vagabonder entre plusieurs sites de la ville. Le tandem de directeurs, qui se distinguera par sa mobilité et les multiples invitations adressées à des artistes étrangers (Adel Hakim et Elisabeth Chailloux baptiseront leur projet «Théâtre des quartiers du monde»), obtiendra la labellisation du lieu en Centre dramatique national (CDN).

Liberté

En 2016, ils s’installent dans la Manufacture des œillets à Ivry, un lieu immense et magnifique, ancienne usine métallurgique classée monument historique où sera présentée en mars 2018 la pièce qu’Adel Hakim a créée avec le Théâtre national palestinien, à Jérusalem-Est en 2015. Celle-ci retrace l’histoire commune de la Palestine et d’Israël à travers trois générations. Souffrant d’une maladie dégénérative et trop faible pour pouvoir voyager, Adel Hakim n’a pu mourir comme il le souhaitait, par suicide assisté à Zurich tel que prévu avec l’association suisse Dignitas. Dans une lettre que nous publions intitulée «Libre adieu» (voir ci-dessous), et qu’il voulait voir circuler, il explique les raisons de sa décision et défend cette liberté, interdite par la législation française.

Voici un extrait de la lettre posthume d’Adel Hakim : «Malgré cette interdiction des autorités françaises de faire un choix de fin de vie tel qu’un suicide assisté, je me considère comme un privilégié. Malheureusement, la majorité des Français n’ont pas accès à ce type de privilèges. Ceci m’attriste pour eux. Une lutte doit être constamment menée par les citoyens pour défendre les concepts de Liberté, Égalité, Fraternité. Et qu’une concrétisation de ces concepts soit un jour acquise.»

Adel Hakim à la Manufacture des œillet, le 20 septembre 2016. Photo Nabil BOUTROS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 30, 2017 4:21 AM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb

/ hommage / La mort d’Adel Hakim, un grand humaniste du théâtre

30 août 2017

L’auteur et metteur en scène Adel Hakim, co-directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne est décédé à l’âge de 64 ans à Ivry. Atteint d’une maladie dégénérative depuis trois ans, il n’a pas pu, comme il le souhaitait mourir à Zurich, auprès de l’association Dignitas à laquelle il avait adhéré. Adel Hakim, en accord avec ses proches, avait fixé la date de son suicide assisté mais son état de santé l’a empêché d’effectuer le déplacement vers la Suisse. Avant de mourir, Adel Hakim a souhaité expliquer son choix et son engagement pour le droit de mourir dans la dignité dans une lettre que nous publions.

Avec un courage incroyable Adel Hakim a lutté au cours de ces dernières années, et notamment lors de l’inauguration de la Manufacture des Œillets, le théâtre qu’il avait tant rêvé avec Élisabeth Chailloux lorsqu’ils ont pris la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry en 1992 à la suite de Catherine Dasté. La maladie l’avait empêché de prendre la parole aux côtés d’Elizabeth Chailloux pour présenter son bébé. Tous les deux ils ont porté à bout de bras ce projet pendant des années pour doter le TQI d’un vrai théâtre pour faire entendre la parole du Théâtre des Quartiers du Monde, si cher à son cœur.

Adel Hakim était un grand humaniste, comme en témoigne sa fresque historique Des Roses et du Jasmin, créée à Jérusalem avec les acteurs du Théâtre National Palestinien, qui raconte le destin commun de la Palestine et d’Israël à travers trois générations. Il fallait lire sur le visage d’Adel, au soir de la première à Jérusalem-est en juin 2015, la fierté d’avoir mené à bien ce projet; que des comédiens palestiniens jouent des rôles de juifs, que l’histoire de la Shoah soit mentionnée sur une scène palestinienne alors qu’elle n’est pas racontée aux élèves palestiniens. Les mots d’Adel Hakim étaient la réponse à la haine.

Adel Hakim est né au Caire en 1953. Il vit en Égypte puis au Liban avant de s’installer en France en 1972 pour suivre ses études : économie, mathématiques, doctorat de philosophie et théâtre universitaire. C’est le début de sa carrière en France. Il pratique le théâtre universitaire et suit des ateliers avec Ariane Mnouchkine et John Strasberg de l’Actors Studio. En 1984, il fonde avec Élisabeth Chailloux le Théâtre de la Balance et sont nommés en 1992 à la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry et de l’atelier théâtral d’Ivry. Ils y présentent un répertoire de grands textes contemporains ou classiques. Adel Hakim fait notamment découvrir l’auteur uruguayen Gabriel Calderón. Il a mis en scène Eschyle, Botho Strauss, Joseph Delteil, Sénèque, Roland Fichet, Goldoni, Pirandello, Shakespeare, Sophocle, Marivaux… En 2012, Antigone de Sophocle monté avec les acteurs du Théâtre National Palestinien reçoit le Prix de la Critique du meilleur spectacle étranger.

L’œil pétillant et rieur d’Adel Hakim va manquer à la scène théâtrale française.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

LIBRE ADIEU

Adel Hakim

Ivry sur Seine, 15 août 2017

En 1975 la France rend légale l’interruption volontaire de grossesse.

En 1981 la France proclame l’abolition de la peine de mort.

En 2013 la France légalise le mariage pour tous.

Chacune de ces lois élève le niveau de respect et de dignité des citoyens.

Une personne désespérée de son mode de vie, de ses souffrances physiques ou mentales, des violences, des injustices et humiliations qu’elle subit au quotidien peut vouloir se donner la mort. Le plus souvent en s’isolant. Se pendre, se tirer une balle dans la tête, avaler des masses de cachets, se faire harakiri.

Ou devenir kamikaze. Seul ce dernier choix de suicide pris par de jeunes terroristes est empreint de colère et de vengeance qui va chercher à tuer des victimes innocentes.

Le 17 décembre 2010 a eu lieu en Tunisie une auto-immolation par le feu de Mohamed Bouazizi sur une place publique. Les autorités avaient confisqué la marchandise à ce jeune vendeur ambulant de fruits et légumes dans la ville de Sidi Bouzidi. La révolution tunisienne a débuté ce jour-là nommée « Révolution du Jasmin », rappelant la « Révolution des Œillets » au Portugal de 1974.

C’est dire combien la relation entre la vie et la mort porte du sens à l’humanité. Un sens qui ne peut être ignoré. Les sociétés capitalistes, donc purement matérialistes, ne font que l’occulter. Cette ignorance finit par produire des drames puis des tragédies.

L’expérience que je vis depuis près de trois ans, affecté d’une sclérose latérale amyotrophique, maladie dégénérative avec, justement, une espérance de vie de deux ans et demi, m’a fait découvrir de manière intime une nouvelle expérience de vie. Une autre liberté. Une liberté interdite par la législation française.

Malgré cette interdiction des autorités françaises de faire un choix de fin de vie tel qu’un suicide assisté, je me considère comme un privilégié. Malheureusement, la majorité des français n’ont pas accès à ce type de privilèges. Ceci m’attriste pour eux. Une lutte doit être constamment menée par les citoyens pour défendre les concepts de Liberté, Égalité, Fraternité. Et qu’une concrétisation de ces concepts soit un jour acquise.

Ce privilège que j’ai eu repose sur mon statut, mes ressources financières, l’ouverture d’esprit de mon entourage. Aucun de mes proches, dont ma fille unique Lou, ne s’est opposée à ma décision. Ce privilège m’a permis d’adhérer à une association en Suisse, Dignitas, pour fixer mon dernier jour de vie sur notre planète : le lundi 28 août 2017.

Avec Dignitas tout est mis en œuvre de manière rigoureuse sur les plans administratif, juridique, médical. Une forte attention aux demandes des patients. Cette attention est accordée avec une parfaite distance, avec respect et sans empathie.

Malgré toute ma confiance et mon estime à l’égard de Dignitas, le fait qu’il faille voyager en ambulance pendant 8 heures vers les alentours de Zurich alors que je réside à Paris est un déplacement lourd pour moi et pour les proches qui m’accompagnent.

Problèmes d’élocution, de salivation, de fasciculation, de perte de poids, d’affaiblissement des muscles, de respiration, d’alimentation… Des symptômes caractéristiques de cette maladie qui a surgi dans mon cerveau et qui a affecté une partie de mes neurones.

Prendre la parole clairement, argumenter, dialoguer, lire des textes en public fait partie du métier théâtral et des activités artistiques du spectacle vivant. Perdre la capacité de parler, de m’exprimer oralement en tant qu’homme de théâtre a un impact primordial. Malgré cette difficulté, j’ai essayé de poursuivre le plus longtemps possible ma fonction de metteur en scène, d’auteur et de directeur. Mais pas en tant qu’acteur.

L’équipe du Théâtre des Quartiers d’Ivry, centre dramatique national du Val-de-Marne, a été assez vite au courant de ma maladie. Elle m’a fortement soutenu dans mon travail. Elle a accepté que je reste au poste de co-directeur artistique avec Elisabeth Chailloux jusqu’à la fin de notre mandat qui vient à échéance au 31 décembre 2018. Ce ne sera pas le cas pour moi. Je n’y serai pas. Cette échéance est trop lointaine pour mon corps.

Avec l’évolution de cette maladie qu’aucun traitement médical ne peut faire régresser, j’ai tout fait pour être présent à l’inauguration de la Manufacture des Œillets. Et poursuivre la première saison du Théâtre des Quartiers d’Ivry dans ce magnifique lieu. Je souhaite donc à tous une belle saison 17-18 et une belle année 2018.

Depuis quelques mois, perdre mon autonomie en termes de mouvement, de paraplégie m’est devenu insupportable. D’où mon souhait d’aller auprès de Dignitas. Il ne s’agit pas d’une euthanasie mais d’un suicide assisté avec une volonté consciente du patient de mettre fin à ses jours compte tenu de sa difficulté à survivre. Comme quoi parfois une mort sereine est la seule solution face aux souffrances générées par l’acharnement thérapeutique.

Dans cette situation, le fait de pouvoir adresser un Libre Adieu est très étonnant. Une fois la date fixée pour passer de l’autre côté du miroir, le sens de chacun des jours restants est une boule de cristal d’une richesse infinie.

Cette date de dernier jour de vie décidée en amont est impossible pour la très grande majorité des humains. Néanmoins, un équilibre Ying et Yang, Eros et Thanatos, Vie et Mort, rassérène. Il n’est pas nécessaire d’être angoissé par l’idée de la mort. Il faut l’accepter car c’est un passage inéluctable vers l’au-delà. Aucun de nous n’est immortel. Aussi faut-il vivre avec plaisir, partage, solidarité, porter attention et secours, entre autres, aux démunis et aux migrants.

Alors, ADIEU, chers vivants !

Avant notre naissance, tout au long de notre vie et après notre mort, nos cellules, nos molécules, notre esprit, nos rêves, nos souvenirs, appartiennent au système Solaire, à la Voie Lactée, à notre Galaxie et à l’Univers dont nous ignorons les limites.

Je vous embrasse avec tous les espoirs de paix et d’amour que nous portons dans nos cœurs.

Adel Hakim

Photo : Adel Hakim le 20 septembre 2016 à la Manufacture des œillets.photo Nabil Boutros.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 14, 2017 4:20 PM

|

Par Culturebox (avec AFP)

Immense actrice, Jeanne Moreau, décédée lundi à l'âge de 89 ans, avait débuté sa carrière au théâtre.

Voir sur le site de Culturebox avec les extraits vidéo : http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/retour-sur-la-carriere-theatrale-de-jeanne-moreau-260391

Jeanne Moreau a commencé le théâtre dès la fin de ses études secondaires, à l'insu de ses parents, dans les cours de théâtre de Denis d'Inès, alors doyen de la Comédie-Française. Six mois plus tard, elle entre au Conservatoire de Paris et se produit au tout premier Festival d'Avignon en 1947, sous la direction artistique de Jean Vilar.

Entretien de Jeanne Moreau au micro de Jacques Chancel pour l'émission Radioscopie en janvier 1976. À l'époque, elle a 25 ans de carrière et 80 films derrière elle. Elle parle de son métier (elle vient de réaliser “Lumière”) et de la pièce qu'elle s’apprête à jouer au Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet (“Lulu” de Frank Wedekind).

De la Comédie-Française au premier Festival d'Avignon

"Nanette" comme on l'appelait alors, est à l'affiche de trois créations dramatiques : elle campe une suivante dans "Richard II" de Shakespeare mis en scène par Vilar, apparaît dans le choeur de "L'Histoire de Tobie et Sara" de Paul Claudel et dans la création de "La Terrasse de midi" de Maurice Clavel.

De 1948 à 1951, elle rejoint la troupe de la Comédie-Française et joue chaque année une demi-douzaine de pièces classiques (Beaumarchais, Marivaux, Molière, Musset, Shakespeare, Feydeau...) Elle est également "Rose" dans "Les Mal Aimés" (Mauriac), "Betty" dans "L'Anglais tel qu'on le parle" (Tristan Bernard), la petite prostituée dans "Les Caves du Vatican" (Gide), son premier rôle sulfureux pour lequel elle se fait remarquer.

Puis elle part du Français pour la troupe du Théâtre National Populaire (TNP) de Vilar, pendant deux ans. Elle revient au Festival d'Avignon pour "Le Cid" de Corneille et "Le Prince de Hombourg" de Kleist aux côtés de Gérard Philipe, puis "Lorenzaccio" de Musset, mise en scène par Gérard Philipe.

"Sex symbol" dans "La Chatte sur un toit brûlant"

En 1954, elle marque les esprits en Sphinx dans "La Machine infernale" de et par Jean Cocteau, avec Jean Marais. Pour ce rôle, Jean Cocteau lui dira : "Tu es merveilleuse. Tu es tellement le Sphinx que tu n’es plus toi, tu es lui : il t’a mangée et il parle avec ta voix." L'année suivante, elle retrouve son partenaire Jean Marais en tant que metteur en scène de "Pygmalion" de George Bernard Shaw. En 1956, "La Chatte sur un toit brûlant" de Tennessee Williams la consacre comme un "sex symbol".

Dans les années 1970, on la retrouve dans "La Chevauchée sur le lac de Constance" de Peter Handke, mis en scène par Claude Régy, avec Delphine Seyrig, Sami Frey, Michael Lonsdale, Gérard Depardieu (1974) et en 1976 dans "Lulu" de Frank Wedekind, mise en scène Claude Régy, son seul flop.

Magistrale servante Zerline

Dix ans plus tard, elle brille, magistrale, dans l'incontournable "Le Récit de la servante Zerline" d'Hermann Broch, mis en scène Klaus Michael Grüber, au Théâtre des Bouffes du Nord. Le spectacle, mythique, marque les esprits et tourne pendant trois ans.

Au Festival d'Avignon 89, Jeanne Moreau joue dans "La Célestine", pièce de Fernando de Rojas. Interview d'Antoine Vitez : il parle du rôle joué par Jeanne MOREAU qui est, dit-il, "plus qu'un rôle" et qui "représente l'histoire des femmes".

En 1989, elle retrouve Avignon grâce à "La Célestine" de Fernando de Rojas, mis en scène Antoine Vitez, avec Lambert Wilson. Autre moment fort de sa carrière théâtrale :"Quartett" d'Heiner Müller, lecture avec Sami Frey (en 2007 à Avignon, reprise en 2008 au Théâtre de la Madeleine).

En 2011, Jeanne Moreau fait son retour dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes en compagnie du chanteur Etienne Daho avec "Le condamné à mort" de Jean Genet. C'est encore avec Genet qu'elle tire sa révérence aux planches, en 2015-2016, sous forme vocale dans "Splendid's", mis en scène par Arthur Nauzyciel.

Photo : Jeanne Moreau lors d'une répétition de la pièce "La Guerre des Fils de Lumière contre les fils des ténèbres", le 5 janvier 2010 au Théâtre de l'Odéon (Paris). © FRANCK FIFE / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 22, 2017 2:07 PM

|

Publié dans Le Monde

Le comédien s’est éteint jeudi 20 juillet à 88 ans. En plus de 60 ans de carrière, au théâtre comme au cinéma, il s’était imposé à sa manière, toute en douce ironie, dans le coeur des Français.

lire sur le site du Monde : http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/article/2017/07/22/claude-rich-les-milles-facettes-de-l-elegance_5163813_3382.html

Jeudi 20 juillet au soir, s’est éteint après une longue lutte contre le cancer Claude Rich, l’un des acteurs les plus doux, les plus smarts, les plus subtils, les plus singuliers et, pour ces raisons mêmes, les plus aimés du cinéma français. Ce grand échalas était né, 88 ans plus tôt, à Strasbourg, le 8 février 1929. Il avait ce don, sans être l’homme en vue, d’imposer en sous-main une silhouette élégante, une malice pétillante, un ton d’une doucereuse coquetterie, un timbre éraillé, à la limite de la rupture.

Tranchons le mot : Claude Rich était un second rôle, mais un second rôle de grand standing, un de ceux qui se rattachaient à l’âge d’or du cinéma années 1930 et 1940, où cette fonction étincelait jusque dans la lumière des étoiles.

Son enfance est alsacienne. Sa jeunesse, parisienne. Orphelin de père, il a 14 ans à la Libération et Paris lui appartient. Destiné par sa mère à des vocations plus austères – il demeurera d’ailleurs sa vie durant un catholique pratiquant et un croyant sincère –, Claude Rich prend un poste d’employé bancaire qui ne pèse pas lourd ni ne dure longtemps au regard de son admission au Conservatoire national d’art dramatique, dont il sort en 1953 avec un prix de comédie. Le théâtre lui tend les bras, il lui restera fidèle sa vie durant, jouant un répertoire éclectique allant de William Shakespeare à Roger Vitrac, en passant par Henri Bernstein.

Quatre-vingts films

Il n’en demeure pas moins que c’est au cinéma qu’il accède à une large reconnaissance et qu’il pénètre à sa manière, discrètement mais fortement, dans le cœur des Français puis dans leur mémoire collective. Des années 1950 aux années 2010, au long des quelque quatre-vingts films dans lesquels il s’illustre, Claude Rich tient une ligne d’équilibre où les extrêmes cohabitent. Inaugurée en 1955 par Les Grandes Manœuvres de René Clair, cette carrière va caresser les reliefs rutilants de la comédie populaire et s’insinuer dans le paysage plus trouble, plus inquiet, d’un cinéma de création.

SA CARRIÈRE VA CARESSER LES RELIEFS RUTILANTS DE LA COMÉDIE POPULAIRE ET S’INSINUER DANS LE PAYSAGE PLUS TROUBLE, PLUS INQUIET, D’UN CINÉMA DE CRÉATION

Au premier de ces registres, une belle brochette de titres. Ni vu, ni connu (1958) d’Yves Robert – film aujourd’hui oublié mais gros succès de l’époque avec 2 millions d’entrées – le fait côtoyer pour la première fois un Louis de Funès qui s’apprête à exploser. Il y interprète Armand Fléchard, jeune professeur de piano amoureux de la fille du châtelain, dans une histoire qui oppose un braconnier sympathique (De Funès) à un garde champêtre rébarbatif (Moustache). Dans Les Tontons flingueurs (1963) de Georges Lautner, il est Antoine Delafoy, « Monsieur Antoine », jeune bourgeois fiancé à Patricia, fille du crapuleux « Louis le Mexicain ». Le ressort comique du couple consiste dans leur ignorance du carnage mafieux qui fait rage autour d’eux.

Est-il nécessaire de rappeler ici le cocktail jubilatoire de ce gondolant pastiche de polar ? Albert Simonin au scénario, Jacques Audiard aux dialogues, l’artillerie lourde devant la caméra : Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre, PaulMeurisse, on en passe. Parmi les répliques cultes du film, celle-ci, où le personnage de Rich rive son clou à celui du patibulaire Ventura : « Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, de tracteur et de caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l’art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu’en suppositoire. »

DANS « OSCAR », TRÈS À LA COULE, IL AFFICHE UN SENS FIN DU CONTRASTE FACE À UN DE FUNÈS QUI DÉCHIRE TOUT SUR SON PASSAGE

En 1967, l’acteur retrouve Louis de Funès dans Oscar d’Edouard Molinaro, coup de canon du box-office (6 millions d’entrées), cette fois dans leur inoubliable numéro de futur beau-père hystérique et de jeune prétendant matois. L’entrée en matière donne le ton : Christian Martin (Claude Rich), comptable apparemment sans envergure, vient réveiller son patron, Bernard Barnier, un gros promoteur immobilier, pour lui demander une augmentation en raison de son prochain mariage. La chose étant faite, il lui annonce incidemment qu’il l’a grugé de quelques millions et que la promise n’est autre que sa propre fille. C’est le coup de départ d’un film tonitruant, où une valise de bijoux ne cesse de se faire la malle et où Claude Rich, très à la coule, affiche un sens fin du contraste face à un de Funès qui déchire tout sur son passage.

Compagnon des auteurs

La même année, Claude Rich tient le premier rôle d’un film moins connu, mais aussi drôle et plus subversif, Les Compagnons de la marguerite de Jean-Pierre Mocky. Il y interprète un restaurateur de manuscrits qui invente une méthode frauduleuse, mais imparable, pour divorcer sans ennuis. Mocky sortait d’un divorce fumeux.

DU JEUNE DANDY COURTISANT LES JEUNES FILLES RICHES AU VIEIL HOMME À LA SOUVERAINE DÉSINVOLTURE, CLAUDE RICH AURA PASSÉ SA VIE DANS DES RÔLES DÉTACHÉS DES CONTINGENCES TERRESTRES

Ces succès populaires ne feront pas oublier le long compagnonnage de l’acteur avec les auteurs. Il est ainsi du cinglant et crépusculaire Caporal épinglé (1962) de Jean Renoir, rejoint François Truffaut sur La mariée était en noir (1968), collabore avec Pierre Schoendoerffer sur Le Crabe-Tambour (1976), interprète avec délectation le père totalement indigne de Jean-Pierre Bacri dans Cherchez Hortense (2012) de Pascal Bonitzer.

C’est à Alain Resnais qu’il sera toutefois le plus fidèle, car c’est à lui qu’il doit son plus beau rôle, dans le trop méconnu Je t’aime, je t’aime (1968), envoûtant film de science-fiction scénarisé par Jacques Sternberg, dont il interprète le rôle principal, celui d’un homme qui a tenté de se suicider et auquel des scientifiques proposent d’expérimenter un procédé inédit de voyage dans le temps. La machine se détraque, et le héros part dans une exploration aléatoire, onirique, pathétique, de sa propre vie.

Ainsi donc, du jeune dandy courtisant les jeunes filles riches au vieil homme à la souveraine désinvolture, Claude Rich aura passé sa vie dans des rôles qui semblaient détachés des contingences terrestres. Cette fine ironie qui fut sa marque de fabrique, quelques réalisateurs comprirent qu’elle avait partie liée au sens du tragique. Ainsi de Renoir, qui, parmi les captifs de la drôle de guerre dans le Caporal épinglé, lui donne le rôle du joyeux suicidé Ballochet, en même temps que cette réplique, l’une des plus belles du cinéma français : « J’ai un plan, le meilleur de tous. Celui qui consiste à ne pas en avoir. »

Repères

8 février 1929 Naissance à Strasbourg

1955 Première apparition dans « Les Grandes Manœuvres », de René Clair

1963 « Les Tontons flingueurs », de Georges Lautner

1967 « Oscar », d’Edouard Molinaro

1968 « Je t’aime, je t’aime », d’Alain Resnais

1993 César du meilleur acteur pour « Le Souper », d’Edouard Molinaro

20 juillet 2017 Mort à Orgeval (Yvelines)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 2, 2017 3:19 AM

|

Publié dans Actualitté

L'écrivain et dramaturge allemand Tankred Dorst est décédé le 1er juin 2017 à l'âge de 91 ans, à Berlin, rapporte la maison d'édition Suhrkamp. Dorst a signé une cinquantaine de pièces de théâtre, jouées dans le monde entier, et affectionnait particulièrement le théâtre de marionnettes. Il avait reçu le prix européen de littérature en 2008.

Né en 1925 à Oberlind, dans le Land de Thuringe, d'un père ouvrier et d'une mère propriétaire d'usine, Tankred Dorst se consacre, dès son retour de la guerre, à l'apprentissage des lettres allemandes à Munich. Il y étudie la littérature allemande, le théâtre et l'histoire de l'art, et commence sa carrière dans les années 1950 en écrivant des pièces pour des théâtres de marionnettes.

Son travail se caractérise notamment par un subtil mélange entre des thèmes et des récits mythiques, des contes de fées et des préoccupations contemporaines. De la même manière, son théâtre se partageait entre tradition et modernité. Sa pièce la plus connue reste sans doute Merlin ou La Terre dévastée (Merlin oder Das wüste Land), pièce dont la mise en scène pouvait durer jusque 8 heures, écrite à la fin des années 1970.

D'importants metteurs en scène, comme Peter Zadek, Peter Palitzsch, Dieter Dorn ou encore Hans Neuenfels ont travaillé avec Tankred Dorst. Avec Zadek, il produisit Rotmord (adaptation de sa pièce Toller) et Der Pott pour la télévision allemande. Dorst avait lui-même réalisé un film adapté d'un de ses ouvrages, Eisenhans, en 1983.

Les projets de Dorst étaient souvent inclassables, pour ne pas dire démesurés, comme sa version de la légende L'Anneau des Nibelungen, en 2006. Son épouse Ursula Ehler, femme de lettres, l'avait aidé à réussir cette première expérience de l'opéra, comme pour de nombreux autres projets au cours de sa carrière.

Infatigable auteur, Tankred Dorst déclarait avec malice : « Il est plus facile d'écrire deux pièces qu'un seul discours. » Outre ses pièces pour le théâtre, Dorst a signé des pièces pour la jeunesse, pour la radio et des livrets d'opéra.

Photo Tankred Dorst et l'auteure Ursula Ehler, en décembre 2015

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2017 2:04 PM

|

Il était l’un des professeurs de théâtre les plus réputés de France. Jean Périmony est décédé dimanche à 86 ans. Ce Jurassien, formé au conservatoire a été le professeur de générations de comédien (ne) s tels que Fanny Ardant, Jean-Pierre Bacri ou encore Nicole Garcia.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 16, 2017 5:37 AM

|

« Il ne faut pas croire à la mort » écrivait Paul Fort[1].

Comment croire à celle de Marianne Epin quand l’image de son visage lumineux nous sourit ? Elle est radieuse et nous avons du mal à croire que la sournoise maladie l’a vaincue après tant d’années de lutte.

« Mais la mort est venue fidèle » et nous lui avons dit adieu, aujourd’hui à Saint-Roch.

Il nous reste son sourire et j’entends encore sa voix nous dire, me dire : « Mais qu’est-ce que tu vas encore t’imaginer ? »[2]

Imaginer qu’elle est morte ? Jamais.

[1] - Berceuse pour les agonisants in Ballades françaises.

[2] - La main passe, de Feydeau, acte II.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 5, 2017 6:33 PM

|

Publié le 05/12/2017 dans Ouest-France

Décédée fin juillet à l'âge de 89 ans, l'actrice a légué l'ensemble de ses biens, ainsi que ses droits moraux, pour la création de ce fonds sous le signe de la transmission de la culture et de l'accès des enfants au théâtre et au cinéma.

Jeanne Moreau refusait les hommages : ses amis du spectacle ont donc opté lundi soir, théâtre de l'Odéon à Paris, pour une soirée « en son honneur » afin de créer selon ses voeux testamentaires un fonds pour le théâtre, le cinéma et l'enfance qui porte son nom.

Décédée fin juillet, l'actrice a légué tous ses biens, ainsi que ses droits moraux, pour la création de ce fonds destiné à favoriser la transmission de la culture et à l'accès des enfants au théâtre et au cinéma.

« Je vais essayer d'être à la hauteur », dit Etienne Daho

Le chanteur Etienne Daho a été désigné par l'actrice comme administrateur et ambassadeur. Le fonds est présidé par l'avocat Robert Guillaumond, conseil de longue date de Jeanne Moreau. « Par ses films et ses chansons, elle a entamé très tôt la transmission, a déclaré Etienne Daho. Mon rôle sera de faire connaître particulièrement le répertoire musical de Jeanne, tellement moderne, aux jeunes générations et susciter leur intérêt ».

« Nous allons prendre du temps pour réfléchir à la manière de faire. Il y aura aussi un prix pour le cinéma et le théâtre en direction des jeunes talents. Je vais essayer d'être à la hauteur. C'est une marque de confiance bouleversante qu'elle m'a faite. Je ne l'ai su qu'après (NDLR: le décès de l'actrice) », a ajouté le chanteur.

Almodovar, « fan de son immense personnalité »

Souvenirs, anecdotes, extraits de films et de chansons ont marqué cette soirée dédiée à Jeanne Moreau qui a réuni de nombreuses personnalités au théâtre de l'Odéon dont son ancien compagnon le couturier Pierre Cardin, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, les cinéastes Pedro Almodovar et Costa-Gavras. Jeanne Moreau s'est produite de nombreuses fois sur cette scène à partir de 1948 alors qu'elle était jeune pensionnaire de la Comédie-Française. « Nous célébrons une présence et 70 ans de vie théâtrale et cinématographique », a souligné le journaliste Laurent Goumarre, qui présentait la soirée.

Helena Noguerra a repris un titre célèbre de Jeanne Moreau, « On dit que je ne suis pas sage », après l'intervention de Pedro Almodovar « fan depuis toujours de son immense personnalité ».

Pour Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, Jeanne Moreau était « irremplaçable », rappelant qu'elle a été deux fois présidente du festival, présidente du jury, maîtresse de cérémonie et couronnée par le prix d'interprétation pour « Moderato Cantabile » de Peter Brook.

« Elle bousculait les habitudes »

Premier geste symbolique du Fonds Jeanne-Moreau : la réalisatrice Céline Sciamma a transmis le César d'honneur de Jeanne Moreau à la jeune actrice, réalisatrice et chanteuse Gloriah Bonheur, 26 ans.

Pour sa part, la ministre de la culture Françoise Nyssen a estimé que « nous avons entre les mains l'héritage immense d'une oeuvre à transmettre à une jeunesse à qui nous devons de faire bouger les lignes pour un monde plus juste, plus tolérant et plus humain ».

« A chaque fois qu'elle bousculait les habitudes et contrariait les fatalités, Jeanne Moreau nous a montrés la voie », a ajouté la ministre venue avec un message d'Emmanuel Macron : « la voix de Jeanne Moreau nous manque ».

Légende photo : Jeanne Moreau, dans "Ascenseur pour l'échafaud", film de Louis Malle (1957). | DR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 29, 2017 6:53 PM

|

Le théâtre a façonné toute sa vie. Véronique Nordey, la mère de Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg, retrace son parcours et confie ses convictions. Avec une passion sereine.

Le théâtre et Véronique Nordey, c’est une histoire longue et passionnelle qui remonte à la préadolescence : « j’étais amoureuse d’un comédien et je voulais faire le même métier que lui, j’avais douze ans ». « L’amour du métier est venu après », souffle-t-elle avec un sourire.

Au collège, elle aimait dire tout haut les textes en latin. Attrait pour la langue. Mais « à quinze ans, raconte-t-elle d’une voix paisible, j’ai abandonné les études, alors que la scolarité était obligatoire jusqu’à seize ans ». Elle tente de devenir comédienne, mais aucune école d’État ne prenait de si jeunes élèves.

Véronique Nordey, « très timide », prend alors son courage à deux mains et va voir Danièle Delorme pour tenter d’intégrer l’école de la rue Blanche. La comédienne intervient pour qu’elle puisse passer le concours à quinze ans, alors que l’âge minimum était de seize. Un sociétaire de la Comédie Française lui donne, avant la présentation, un seul cours. L’adolescente présente une scène de l’École des femmes et intègre l’école. Là Véronique Nordey fait une boucle dans son récit : « je me souviens que mon papa que j’ai perdu très jeune m’avait donné mon nom Véronique qui signifie « vraie image ». « Je me suis dit que je serai une vraie image et cela a marché », rapporte-t-elle.

Danièle Delorme a emmené la jeune Véronique en tournée, pour un petit rôle durant cinq mois. « J’ai appris le métier sur le tas », confie celle qui après trois mois d’école, rue Blanche, est partie. « Je ne sais pas pourquoi. Un instinct animal », explique-t-elle aujourd’hui. Et l’adolescente frappe à la porte de la grande Tania Balachova qui a formé Régy, Vitez, Lonsdale, Terzieff… « J’ai eu beaucoup de chance, souffle-t-elle, Danièle Delorme m’a conseillée». Balachova, dans son cours privé, a structuré l’apprentie comédienne : « elle était très particulière », se souvient Véronique Nordey. « La première fois où je suis passée, j’étais terrorisée. Elle m’arrête, me regarde droit dans les yeux et me dit quelques phrases simples : n’essaye pas de jouer, sois vraie comme dans la vie, comme tu parles ». « Elle donnait peu d’indications », poursuit Véronique Nordey. « Elle avait un instinct, comprenait les êtres. Elle cernait l’élève et s’adaptait à lui. C’était fabuleux ». Le cours était collectif, 20 à 30 élèves ; passait qui voulait et les anciens venaient voir. Après deux ans de cet apprentissage, Véronique Nordey s’est mise à travailler. « On se donnait des renseignements ». C’est ainsi qu’elle a été retenue pour le tournage des Sorcières de Salem. Y jouait notamment Simone Signoret. Véronique Nordey confie : « j’étais une grande timide. Les mots des autres me permettaient de communiquer ». Puis à 25 ans, elle a arrêté le cinéma, après un mariage avec un cinéaste connu qui lui a donné quelques rôles. L’interruption artistique a duré quinze ans. Elle confie : « la plus belle chose que j’ai eue c’est mon fils : Stanislas ». Quand il a eu environ 4 ans, je suis partie avec lui, valise à la main ».

Véronique Nordey a fait des boulots alimentaires, a élevé son enfant, mais la scène lui manquait. Elle a alors écrit des chansons, est allée voir des musiciens, a chanté notamment avec Paul Castanier, le pianiste aveugle de Léo Ferré. Et puis… elle a ouvert un cours de théâtre. À Paris, dans son appartement, dont elle a cassé les cloisons. L’aventure a duré 22 ans. Cela s’est passé ainsi : un jour Stanislas, son fils, lui dit qu’il veut être comédien. « J’étais affolée. Je lui donne un texte, l’envoie dans un cours, il revient en me disant : je suis le nouveau Gérard Philipe m’a-t-on dit ». Véronique Nordey se souvient : « j’ai dit : c’est quoi. Il doit être lui ». Véronique Nordey confie : « j’ai créé le cours pour que mon fils soit bien formé ».

Le jeune Stanislas intégrera le conservatoire quatre ans plus tard. Véronique Nordey ne cache pas son émotion : « je l’ai formé et maintenant il me dirige. C’est très beau ». « Et il a pris mon nom à l’adolescence, j’en suis très fière ». « Il ne se reposait pas sur la facilité ; il travaillait beaucoup ». Et de poursuivre : au conservatoire, « il a rencontré Jean-Pierre Vincent qui est comme une sorte de père pour lui ».

Passionnée par le cours qu’elle donnait, Véronique Nordey ne montait plus sur les planches. Un jour son fils lui propose de rejouer : il mettait en scène Pylade de Pasolini avec en prologue Chrysothémis de Yannis Ritsos. La mère ne le souhaite pas. Le fils répond : « Fais cela une fois pour moi ». Elle accepte. « La passion pour la scène que je croyais éteinte » était de retour.

Depuis Mme Nordey joue (on l’a vue dans Incendies de Mouawad en 2016) et dirige des stages de théâtre. Elle n’assure plus son cours personnel, mais à l’école du TNS, elle intervient dans le programme Premier Acte et a travaillé ce printemps Racine avec les élèves. « J’adore les classiques ». À son groupe, elle conseille de « travailler comme si les personnages étaient des enfants ou des adolescents. « Je ne veux pas qu’ils fabriquent ; il faut ressentir, vivre. On ne peut jouer que dans des choses semblables à ce que l’on a vécu ». « L’imaginaire n’arrive pas au véritable concret ». Avec les conseils de Balachova toujours en tête, elle transmet, infiniment reconnaissante : « n’essaye pas d’être le personnage, vous êtes tous les personnages, on a tout en nous ».

Mme Nordey est aussi présente au jury des concours à l’école du TNB à Rennes et à celle du TNS à Strasbourg. Et reste active sur le plateau. Elle jouera dans deux créations de Wajdi Mouawad à la Colline à Paris (en 2018 et 2019) et dans Thyeste de Sénèque, dans une mise en scène de Thomas Jolly, spectacle qui ira en Avignon en 2018. Posée et précise, Mme Nordey n’oublie pas de glisser que l’essentiel pour elle ce sont ses enfants (son fils Stanislas, sa fille écrivaine de théâtre, metteure en scène dans des lieux alternatifs, plasticienne) et son métier.

Légende photo : Véronique Nordey : être une «vraie image». (photo jean-Louis Fernandez)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 13, 2017 1:47 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde

Compagnon des débuts de Roger Planchon, Alain Mottet s’est éteint à l’âge de 88 ans, le même jour que son épouse Françoise Hirsch.