Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 19, 2024 5:36 PM

|

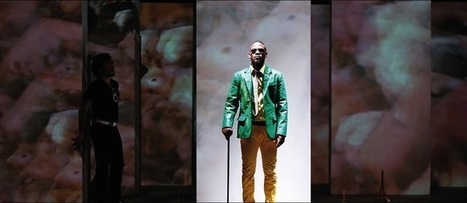

Par Marie-José Sirach dans L'Humanité - 18 février 2024 Lille (Nord), envoyée spéciale. Black Label, la nouvelle création du directeur du Théâtre du Nord, David Bobée, convoque la poésie pour raconter le racisme au fil des siècles. Une tentative sincère mais inaboutie. Black Label est constitué d’un patchwork de textes dont le fil d’Ariane serait la colère racontée au gré de l’histoire, depuis l’esclavage jusqu’au mouvement Black Lives Matter.

© Arnaud Bertereau David Bobée emprunte le titre de sa nouvelle pièce, Black Label, au poète guyanais Léon-Gontran Damas. Il fut, aux côtés du Martiniquais Aimé Césaire et du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, l’un des chantres de la négritude, ce mouvement poétique et politique brandi comme un « drapeau de combat », selon les mots du poète et indépendantiste malgache Jacques Rabemananjara. Face à l’oppression, au colonialisme, le Black Label de Damas est plus qu’un cri de colère. Il est le cri d’un poète qui redonne aux hommes, qu’ils soient noirs ou blancs, leur dignité de frères humains. « Nous les gueux » revient en boucle, tel un leitmotiv, une adresse à tous ceux qui souffrent, hier comme aujourd’hui. Le spectacle de David Bobée est ainsi constitué d’un patchwork de textes dont le fil d’Ariane serait la colère racontée au gré de l’histoire, depuis l’esclavage jusqu’au mouvement Black Lives Matter. Une colère qui emprunte les mots de Sonny Rupaire, David Diop, Eva Doumbia, James Baldwin, George Jackson, Gérald Bloncourt, Malcolm X, Souleymane Diamanka, Assa Traoré, Lisette Lombé, Lyonel Trouillot ou Aimé Césaire, pour ne citer que ceux-là. Des mots dont la puissance poétique est mille fois plus efficiente que certains discours bien intentionnés. La poésie n’est-elle pas une « arme de construction massive », comme l’écrit Souleymane Diamanka ? Un vaste cimetière à ciel ouvert On sait l’engagement tenace et sincère de David Bobée contre toutes formes de discriminations. Un engagement qui se traduit en actes forts, sur la scène, dans son souci de monter autrices et auteurs à parts égales, de distribuer artistes de tous horizons et origines, comme dans le recrutement des plus ouverts des élèves de l’école du Théâtre du Nord, qu’il dirige aussi. On retrouve dans Black Label cette même volonté de montrer, de raconter, de dénoncer ce système qui, depuis l’esclavage, la colonisation et jusqu’à nos jours, s’est construit sur un racisme endémique. La France a toujours mal à son Histoire, à son passé esclavagiste, colonial. Et si le vent de l’Histoire avait jusqu’à peu encore soufflé dans le sens de l’émancipation humaine, depuis le mouvement de la négritude en passant par les luttes pour les droits civiques aux États-Unis ou la marche pour l’égalité en France, force est de constater que le racisme s’affiche désormais sans complexe, dans toutes les strates de notre société. À l’écoute attentive de la pièce, on finit par se demander si cette colère qui nous parvient par à-coups, portée par deux acteurs (JoeyStarr et Jules Turlet), un danseur (Nicolas Moumbounou) et une musicienne (Sélène Saint-Aimé), si les images projetées en bandeau, sans indication notoire, ne seraient pas, contre toute attente, contre-productives. La liste des victimes tuées au cours de ces dernières années, énoncée nom par nom tandis que leurs silhouettes de carton-pâte sont posées sur le plateau, le transformant en un vaste cimetière à ciel ouvert, est un geste théâtral puissant, aussitôt balayé par une question qui revient en boucle tout au long de cette énumération : « Qui sera le prochain ? » Ce « qui sera le prochain ? » remet le combat antiraciste dans le seul champ victimaire, renvoyant le spectateur à un sentiment d’impuissance insupportable. La colère ne suffit plus La colère s’efface devant un mur de douleur alors qu’on attendait des étincelles de révolte. Car, aujourd’hui comme hier, à l’heure où les idées de l’extrême droite parasitent sans complexe le paysage politique et dynamitent ainsi les fondements fragiles de notre démocratie, c’est la révolte qui est nécessaire. Celle des poètes, celle d’un Manouchian, celle d’une Angela Davis ou d’un Nelson Mandela, d’un Paul Robeson ou d’une Billie Holiday. Ils ont combattu pied à pied le racisme, l’apartheid, le fascisme, créé des liens de solidarité de par le monde et su redonner dignité et courage à leurs frères humains, à « Nous les peu / Nous les rien / Nous les chiens / Nous les maigres / Nous les nègres / Nous les gueux ». La colère ne suffit pas, ne suffit plus. Les électeurs tentés par l’extrême droite ne sont-ils pas, eux aussi, en colère ? Si l’intention est louable et sincère, le résultat ne parvient pas à nous convaincre. Le spectacle souffre d’un jeu encore trop approximatif, de déplacements inutiles. La présence incroyable de Jules Turlet, chansigneur qui traduit en langue des signes chacun des mots prononcés, produit un effet hypnotique tant il semble, de ses mains, faire chanter et danser les mots. JoeyStarr est standing ovationné, même s’il passe trop souvent en force sa partition, alors qu’il n’est jamais meilleur que lorsqu’il joue mezzo voce. « Je suis venu enfreindre le silence (…). Profession poète cracheur de feu / Lointain descendant d’un griot dragon », souffle-t-il au tout début de la pièce. Du haut de ce corps massif, à ce moment-là, les murs du théâtre tremblent… Marie-José Sirach / L'Humanité Le spectacle s’est joué au Théâtre du Nord du 13 au 17 février. Prochaines dates : le 6 avril au festival Mythos, Rennes ; le 31 mai à la Friche de la Belle de Mai, Marseille ; le 2 juin aux Nuits de Fourvière, Lyon. La tournée se poursuit jusqu’en 2025.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2020 5:14 PM

|

Propos recueillis par Maryse Bunel dans Relikto le 1er juillet 2020 Avec la saison n°7 du CDN de Normandie Rouen, on traverse le temps. Les artistes piochent dans leur mémoire pour réveiller la nôtre, questionner nos choix et entrevoir un avenir. Une nouvelle programmation d’une structure culturelle ouvre des possibles, surtout en période de pandémie. Celle-ci va nous emporter, interroger, charmer, émerveiller. Entretien avec David Bobée, directeur du CDN de Normandie Rouen. Est-ce une saison que vous avez construite, déconstruite et reconstruite en raison de l’épidémie du coronavirus ? Non, c’est une saison sur laquelle nous travaillons depuis un an et à laquelle je n’ai pas voulu renoncer. J’ai refusé de réduire la voilure pour des formes compatibles au virus. Il y a un plan A avec la saison que nous avons rêvée, des spectacles de qualité et une jauge qui sera à 70 %. C’est le scénario idéal. Avec un plan A’, on s’adaptera aux conditions sanitaires du moment si elles évoluent. Le plan B, c’est le retour du virus qui appelle à l’annulation. On pourra alors reconduire notre geste : on annule tout et on paie tout le monde. Personne ne doit subir les ravages économiques d’une nouvelle vague. J’écoute ma responsabilité artistique qui est de soutenir la création et ma responsabilité de directeur qui doit assurer aux artistes de quoi vivre. Si on propose une saison réduite, on participe à un carnage social. Un CDN doit maintenir un volume d’emploi pour accompagner la communauté artistique. Un plan A permet une réflexion, le remplacement d’un spectacle par une autre proposition. Avec Le Iench, Eva Doumbia peut jouer au pied des tours dans les cités. Nous savons nous adapter. Mais il faut le faire en temps et en heure. Nous ne pouvons pas partir sur le pire des scénarios. Les saisons du CDN se caractérisent aussi par une dimension internationale. Comment la préserver ? La dimension internationale se situe davantage dans les collaborations. La première partie de la saison fait la part belle aux compagnies régionales. Nous avons fait attention aux personnes qui sont tout d’abord à côté de nous. Le 55 répond ponctuellement à cela. Il donne les moyens de production, de création et de monstration. Les proportions restent les mêmes : 1/4 de compagnies régionales, 1/4 de spectacles internationaux et une moitié de compagnies nationales. C’est le meilleur de ce qui se crée aujourd’hui. Est-ce que des spectacles ont été annulés après un manque de temps de répétition ? Non, sauf la mienne, Ma Couleur préférée. Cette création est reportée d’un an. Les acteurs congolais sont prisonniers chez eux en raison des annulations de vols. Comme la période crée des tensions budgétaires, j’ai choisi de donner une souplesse aux autres compagnies. Des thèmes traversent cette nouvelle saison. Plusieurs spectacles évoquent la famille. Cela n’a pas forcément été pensé comme cela. La famille, ce sont les racines, les origines. Nous avons souhaité valoriser les racines multiples. Dans cette saison, il y a trois grosses thématiques : se souvenir d’où l’on vient, le temps présent, savoir où on va parce qu’il faut penser à l’avenir. La mémoire n’est pas simplement un regard sur le passé. Elle agit en permanence. Elle donne des forces pour vivre aujourd’hui et demain. Comme dans Mémoire de Fille, un texte d’Annie Ernaux, ou Ombres de Nicolas Moumbounou qui résonne fort avec l’actualité, la mort de George Floyd, et interroge sur la négritude. Marc Lainé revient sur l’histoire du bloc soviétique dans Nosztalgia Express. Edward Aleman parle de la jeunesse dans Éternels Idiots. Se souvenir d’où l’on vient est un miroir de notre époque. Au CDN, nous avons cette politique. Cela devient absolument nécessaire de traiter cette question du racisme. La question du virus se retrouve aussi dans plusieurs créations. Tristesse animal noir parle de la manière dont la nature se venge et impose à un groupe de trouver une façon de survivre. N’essuie jamais de larmes sans gants revient sur une autre épidémie, celle du sida. Tous ces épisodes troublent une humanité et obligent à trouver des moyens de s’accrocher à la vie. “la violence d’une dictature qui condamne un artiste” Comment envisager l’avenir ? Il ne fait pas se figer dans le présent mais voir demain. Le spectacle de Wilmer Marquez invite à dépasser les Barrières. DeLaVallet Bidiefono donne à penser l’avenir dans Utopia/Les Sauvages. Une Épopée est une piste de réflexion sur le développement durable. Je trouve qu’il y a dans cette saison des couleurs plus positives que précédemment. Des sujets s’ouvrent. Comme la question du féminisme, cette façon dont la parole s’arrache. Le débat sur le racisme est nourri de longue date. La vague verte fait que la question du devenir de la planète et de l’humanité ouvre beaucoup de chantiers. Trois spectacles de la saison, Camp Sud, Transe-Maître(s) et aussi le prix RFI sont issus du festival des langues françaises. Est-ce que le festival a aussi pour vocation à nourrir la programmation ? Le but du festival des langues françaises est de donner à entendre des écritures d’aujourd’hui, de célébrer le français dans toute sa diversité. À l’intérieur de cela, il y a la découverte de grands textes qui s’imposent. On voit quand le plateau parle. Quand Destin Destinée Mbikulu Mayemba propose Camp Sud, il se passe quelque chose. Nous lui avons proposé de mettre en scène ce magnifique texte de Joël Amah Ajavon. Quand Marc Agbedjidji parle de l’école, il évoque la violence et montre une langue comme un instrument de contrôle. La saison se termine avec un spectacle de Kirill Serebrennikov qui vient d’être condamné dans son pays, la Russie. Cela fait un bon moment que nous souhaitions accueillir ce spectacle traitant de la violence qui s’abat contre la liberté d’expression des artistes. Dans certains pays, on condamne même si on est innocent. Kirill devait travailler avec un photographe chinois, Ren Hang, qui s’est défenestré. Il y a quelques jours, il a été reconnu coupable mais il ne va pas être emprisonné. Ce qui va lui sauver la vie. Il est heureux de pouvoir survivre et travailler même s’il est paniqué à l’idée de devoir verser une somme impayable. Il est aussi interdit de diriger une institution publique. C’est la violence d’une dictature qui condamne un artiste.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 6, 2019 6:46 AM

|

Propos recueillis par Eric Demey pour Sceneweb.fr le 6 décembre 2019

David Bobée qui met en scène Elephant Man aux Folies Bergères avec Béatrice Dalle et Joey Starr, Thomas Jolly qui conduira en 2020 la reprise du mythique Starmania à la Seine musicale, ce sont deux directeurs de CDN, ces emblèmes du théâtre public, qui coup sur coup, dans l’exercice de leurs fonctions, portent des projets dans le privé. Au moment où David Bobée propose une version resserrée de son spectacle, toujours aux Folies Bergères, nous avons voulu interroger ce que ces initiatives dessinent comme nouveaux rapports entre les traditionnels frères ennemis du théâtre français. Premières explications avec David Bobée, directeur du CDN de Normandie-Rouen, à suivre lundi celles de Thomas Jolly, futur directeur du CDN Le Quai à Angers.

Comment a été reçue cette initiative d’Elephant Man par le monde du théâtre public ?

J’ai senti à certaines critiques des journalistes sur le spectacle qu’il y avait un problème. J’accepte naturellement les critiques, mais elles étaient inhabituellement vigoureuses. Et puis, j’ai aussi constaté l’absence de beaucoup de mes collègues qui ne sont pas venus voir le spectacle. J’ai bien senti que cette initiative dérangeait.

Le comprenez-vous ?

Extérieurement, évidemment, ça peut questionner qu’un directeur de CDN aille faire une production dans le privé. Après, cette notion de privé est très floue. Certes, il y a la question de la salle que loue le producteur. Mais ce producteur indépendant, lui, ne se sera pas fait d’argent avec ce projet. Personnellement, je ne veux pas me retrouver à me justifier. Je comprends que ça interroge. Mais je n’ai aucun problème éthique avec ça.

Comment est né ce projet ?

Ce n’est pas la première fois que des producteurs privés me font des propositions. Mais là, j’ai accepté notamment parce qu’il y a eu l’idée de faire monter Didier Morville (NDLR : véritable nom de Joey Starr) sur scène. Didier, pour moi, représente beaucoup. C’est un symbole politique et social, un exemple de transfuge social, qui collait parfaitement à la figure d’Elephant Man. Parce que pour moi, c’est quelqu’un qu’on a obligé à se construire comme monstre. Et c’est bien plus ça que la figure de la star qui m’intéresse.

Il y a des pratiques qui posent beaucoup plus de questions

Sa présence sur scène rentre quand même dans les stratégies de tête d’affiche du privé ?

Bien sûr, et la présence d’une tête d’affiche était la condition sine qua non du projet. Mais Didier Morville n’est pas une starlette, c’est un véritable symbole social. Et sa présence me permet aussi de faire venir un public bien plus diversifié que d’habitude. Le producteur d’ailleurs paye une employée qui s’occupe chaque soir de faire venir gratuitement une centaine de jeunes du 9.3. Après, cela fait longtemps que je travaille avec Béatrice Dalle, on sait ce qui les a unis avec Didier. C’était naturel de les mettre ensemble sur scène.

Financièrement, comment la production s’est-elle faite ?

Le CDN de Rouen, où la pièce a été créée a engagé 60000 euros. Ce qui est un montant modeste dans une production du CDN. Surtout vu l’ampleur du projet. L’intervention d’un producteur privé m’a donc permis de moins gréver le budget de création du lieu. Pour les représentations aux Folies Bergères, les recettes vont au producteur, qui loue la salle. Mais j’espère bien que ce spectacle tournera dans le réseau public. Ce serait un problème si de l’argent public allait enrichir quelques-uns. Ce n’est pas le cas ici. Il y a des pratiques qui posent beaucoup plus de questions que celle-ci.

Lesquelles ?

Je ne suis pas là pour balancer et chacun fait comme il peut. Mais il faut en finir avec l’hypocrisie de la caste du théâtre public. A Avignon, par exemple, on voit beaucoup de compagnies qui utilisent l’argent public pour louer des salles. Ou encore des lieux qui ne sont pas repérés comme privés et qui pratiquent du partage de recettes. Ou encore des spectacles du public qui tournent ensuite dans le privé. Et je ne pense pas à Pommerat, car pour le coup, les producteurs ne se sont pas faits d’argent.

La question éthique prime

Comment redéfinir les relations entre le privé et le public ?

Il y a toujours eu une porosité entre les deux. On ne peut pas avoir une pensée hors-sol qui sépare les deux. Au cirque par exemple, ça arrive souvent de mélanger les financements. Et puis, je ne vois pas trop la différence entre un producteur privé et l’argent du mécénat qu’on va chercher. Quand au CDN de Rouen, on démarche les entreprises, c’est comme pour Elephant Man, l’idée est la même : aller chercher de nouveaux publics.

Quels repères, quelles limites poser dans ce rapprochement?

Pour Elephant Man, on ne m’a rien imposé sur l’esthétique, j’étais absolument libre. La question éthique pour moi prime. A savoir qu’il faut toujours continuer à se demander si on est dans une démarche d’enrichissement des publics et de la pensée.

Propos recueillis par Eric Demey

photo Arnaud Bertereau – Agence Mona

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 2, 2018 8:06 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama 26.06.2018 Pour sa 72e édition, le Festival d’Avignon, sous la houlette d’Olivier Py, explore la question du genre. Un sujet inhérent au théâtre, où, depuis l’Antiquité, les travestis occupent la scène. Quand les femmes n’y avaient pas leur place. ès le 6 juillet prochain, sous l’impulsion de son directeur, Olivier Py, le Festival d’Avignon s’arrimera au XXIe siècle en inscrivant les questions de genre au cœur de sa programmation. Ses scènes s’ouvriront ainsi à l’androgyne, au travesti, au transgenre. Rien de neuf sous le soleil, noteront les historiens. Et ils auront raison. Sauf que la manifestation entend mettre les points sur les i en portant le sujet au-delà de la sexualité. Le genre, affirme David Bobée qui met en scène, dans la Cité des papes, Mesdames, Messieurs et le reste du monde, un feuilleton quotidien dédié au thème, « est une clef de compréhension du monde et de l’humanité grâce à laquelle on peut tout traiter : le sexisme, le classisme et le racisme ».N’en déplaise à ceux qui voient dans le choix d’Olivier Py un recentrage dans le seul créneau des problématiques sexuelles, cette 72e édition s’empare du genre sur un plan philosophique, social et politique. Elle ne se contente pas de troubler le duo masculin-féminin, trouble auquel le spectacle vivant s’adonne, par ailleurs, depuis la nuit des temps. Voilà en effet des millénaires que le théâtre bouscule l’idée selon laquelle l’homme et la femme ne seraient que le produit de leur sexe biologique. Thèse réductrice qu’Olivier Py réfute dans un sourire : « Ce qui fait que nous nous sentons homme ou femme n’a que très peu à voir avec ce que nous avons dans la culotte. » Parce qu’il tend une passerelle où se brouillent les frontières du masculin et du féminin, le théâtre bouleverse l’analyse des relations nouées de l’un à l’autre. Dans son ADN figure une longue tradition de travestissement qui ouvre les perspectives. « Le théâtre est le premier à nous rappeler que toute identité est un arc entre masculin et féminin. Le seul fait de voir des hommes jouer des femmes, ce qui a été le cas des tragédies grecques et shakespeariennes, était en soi un discours politique »,rappelle Py. Du temps des Grecs, l’acteur portait un masque et des costumes de couleurs vives pour interpréter les rôles féminins. Antigone, Electre, Iphigénie, les héroïnes tragiques sont nées dans la peau de virils comédiens. L’époque antique a des œillères : les femmes, rarement admises dans les théâtres, n’ont pas le droit d’y jouer. Ni dans l’Italie romaine, où on ne les tolère que comme danseuses ou mimes. Quel paradoxe ! Alors que le travestissement témoigne, aujourd’hui, d’un coup de canif planté dans le clivage homme/femme, il doit ses origines à une mise au ban : « La femme grecque, première exclue de l’histoire du théâtre », relève ainsi la journaliste Chantal Aubry dans son ouvrage intitulé La Femme et le Travesti (éd. du Rouergue). Cette exclusion ne restera pas l’apanage des rives méditerranéennes. L’interdit frappe l’Angleterre élisabéthaine, où des hommes interprètent les Viola, Juliette, Ophélie à qui Shakespeare a donné corps. Il s’exerce avec une égale virulence en Orient, où le théâtre nô, bientôt rejoint par le kabuki, écarte les actrices de la scène japonaise dès le XVIIe siècle pour leur substituer des acteurs travestis triés sur le volet, héritiers d’emplois convoités qui se transmettent de dynastie en dynastie. Ces comédiens, que leur technique d’un raffinement inouï place au sommet de leur art, portent un nom. On les appelle les « onnagata ». Leur travail n’est pas d’imiter la femme mais de la recréer. Visage fardé de blanc, cils recourbés et lèvres peintes, ils incarnent la quintessence de la féminité. Considéré comme le plus grand travesti de son temps, Yoshizawa Ayame (1673-1729) écrivait de l’acteur : « S’il ne vit pas sa vie normale comme s’il était une femme, il ne lui sera pas possible d’être appelé un habile onnagata. » L’histoire du théâtre prouve une porosité croissante au mélange des genres Ces « hommes-femmes » (la formule est de Chantal Aubry) que n’effraie pas l’ambiguïté dans leur vie quotidienne ne sont pas les précurseurs des combats portés par les personnes LGBTQ (« lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer »). Leur choix d’assumer à toute heure les codes féminins répond à des impératifs artistiques. Il n’empêche. L’histoire du théâtre prouve une porosité croissante au mélange des genres au point de faire de l’indifférenciation des sexes un postulat dramaturgique. « Il » et « elle » s’entrecroisent sous la plume des auteurs. Shakespeare, créant dans La Nuit des rois le rôle de Viola (une jeune femme qui échappe à la mort en se grimant en un homme prénommé Césario), est l’icône de fictions où féminin et masculin se percutent dans un vertige abyssal. La belle Olivia croit aimer Césario quand c’est en fait Viola qui est l’objet de ses soupirs. De l’autre côté de la Manche, quelques décennies plus tard, Marivaux use lui aussi de la mystification. A cette différence près que l’auteur de La Fausse Suivante, du Jeu de l’amour et du hasard ou du Prince travesti préfère intervertir les rôles des maîtres avec ceux des valets, des maîtresses avec ceux des soubrettes, plutôt que de substituer les filles aux garçons. A l’exception de sa pièce Le Triomphe de l’amour, le travesti chez Marivaux, écrit Chantal Aubry, « est un révélateur social ». Ce ne sont plus seulement les acteurs qui se déguisent sur les plateaux. Les personnages eux-mêmes endossent les habits du sexe opposé ou du puissant qui les dirige. Le travestissement devient une donnée fictionnelle subversive. Entré dans la chair textuelle du théâtre, il n’en sortira plus. Cette confusion identitaire qui contamine héros et héroïnes sert de loupe pour observer de près les rapports de force entretenus entre les hommes et les femmes. Thomas Cepitelli, spécialiste des questions de genre au théâtre, observe : « Ce qu’il y a de formidable chez Shakespeare, c’est que l’héroïne se travestit en homme pour savoir. C’est-à-dire que le savoir est supposé se situer du côté du masculin. » Loin d’être un artifice qui suscite de plaisants quiproquos, le travestissement permet de déconstruire les logiques de pensée émises sans partage depuis les rivages mâles dominateurs. C’est un outil émancipateur, dont les actrices (autorisées à investir pleinement les plateaux aux abords du xviiie siècle) ne tardent pas à se saisir. Virginie Déjazet (1798-1875) revêt plusieurs fois le costume de Napoléon, Sarah Bernhardt (1844-1923) se glisse dans celui de Hamlet avant de jouer, en 1900, L’Aiglon, d’Edmond Rostand. Le Festival 2018 s’engage auprès des féministes et des communautés LGBTQ Un siècle et dix-huit ans plus tard, le travestissement est un classique du spectacle contemporain. On ne compte plus les artistes qui aiment franchir le gué : dans les années 1970, Jean-Claude Dreyfus se rebaptise Erna von Scratch pour les besoins des spectacles de transformistes du cabaret La Grande Eugène. Puis Alfredo Arias fait scandale en attribuant à un homme le rôle d’Eva Perón, pièce de son compatriote argentin Copi. Olivier Py enfile une robe de lamé et, depuis trente ans, promène Miss Knife, son double féminin. Michel Fau, tout de rose vêtu, se coule dans la peau d’une diva pathétique (Névrotik-Hôtel). Jonathan Capdevielle porte perruque blonde, talons hauts, minijupe dans son solo Adishatz. Du côté des femmes, la traversée est moins systématique, donc moins repérable. Pourtant, c’est en partie grâce à elles que se déploieront, demain, dans l’enceinte d’Avignon, ces fameuses questions de genre. « Ce que nous vivons est une des révolutions symboliques les plus importantes du siècle, affirme Olivier Py. Liée à la révolution féministe, elle signe la fin du patriarcat. » La fin du patriarcat, rien de moins ? Comme l’explique Thomas Cepitelli, « le monde s’est construit sur la binarité homme/femme, noir/blanc, juste/vrai, etc. Dire que les frontières sont poreuses entre les classes sociales, les sexes, et même au sein de nos vies avec nos corps qui vieillissent, c’est faire vaciller ce socle rassurant qui voudrait que se tiennent, d’un côté, les hommes ou les hétéros et, de l’autre, les femmes ou les homosexuels. Ne plus savoir où placer le curseur participe de la lutte contre la domination masculine patriarcale. » “Il faut accepter que chacun se développe à sa manière et pour le bien de la société, plutôt que mettre l’individu dans une case où il cultivera son malaise”, l’artiste transgenre Phia Ménard. L’enjeu du Festival 2018 est de taille : en affirmant, depuis ses scènes, que le genre résulte d’une construction culturelle, il croise le fer avec les normes hétérosexuelles. Et s’engage auprès des féministes et des communautés LGBTQ. Certains lui reprochent son militantisme ? C’est oublier que l’art fuit les normes comme la peste. Présente à Avignon, l’artiste transgenre Phia Ménard (ex-Philippe Ménard) veut en finir avec les cloisonnements : « Il s’agit d’affirmer que nous ne sommes que des êtres en perpétuelle transformation. Cet état de transformation nourrit le théâtre. En créant l’empathie avec le spectateur, il lui donne la possibilité de s’imaginer autre que ce à quoi on le destine. C’est une façon de s’interroger sur les modèles auxquels on nous demande de nous conformer. » En optant pour la transition, Phia Ménard a perdu le fait « d’appartenir au pouvoir dans le corps d’un homme ». Mais elle a trouvé mieux : l’accès à la « sororité ». Est-ce de là qu’elle tire cette sagesse mâtinée de bon sens ? « Je n’ai choisi ni mon sexe, ni ma couleur, ni d’être hétéro, homo ou trans. Dans ces conditions-là, il faut accepter que chacun se développe à sa manière et pour le bien de la société, plutôt que mettre l’individu dans une case où il cultivera son malaise. » Ces phrases, Phia Ménard les répète au public qui l’interroge sur sa transformation. Mais, elle ne s’en cache pas, si le spectateur est de plus en plus tolérant, « il faut encore de la pédagogie ». Or le théâtre, regrette Thomas Cepitelli, n’est pas à la pointe de la lutte. « La littérature, par exemple Virginie Despentes, a beaucoup plus interrogé la question du “sexe social”, expression qui peut se substituer au mot “genre”. Seuls quelques spectacles l’ont abordée de manière poétique, intelligente et politique. C’était le cas de Gardenia, du Belge Alain Platel, dans lequel d’anciens acteurs travestis reprenaient le chemin de la scène pour raconter leur histoire. Ou de Regarde, maman, je danse, de Vanessa Van Durme, danseuse transgenre dont le monologue expliquait son choix de devenir une femme. » Il faut donc aller plus avant. Se souvenir de Jean Genet (1910-1986), qui avait écrit pour un homme le rôle de Madame dans sa pièce Les Bonnes. Invoquer Sarah Kane (1971-1999), dramaturge britannique dont le texte Purifiés donnait vie à une héroïne en transition sur fond de drame sanglant. Ouvrir les pages des fictions théâtrales à venir aux personnes LGBTQ sans que leur parcours rime avec tragédie, comme c’est encore trop souvent le cas. Normaliser des trajectoires de vie dont on espère qu’elles cesseront d’être ostracisées. « Peut-être que le Festival d’Avignon aidera à dire que ce n’est pas juste le fait de l’excentricité d’un artiste mais la réalité d’un sujet qui est une vraie question de société », espère Phia Ménard. Un jour viendra où les questions de genre traverseront les scènes sans avoir à être formulées, revendiquées, légitimées. Où le mot « genre » ne sera plus le bras armé de l’émancipation. Ce jour-là, nous vivrons dans une société de liberté et d’égalité de droits, identiques pour toutes et pour tous. Il va falloir être patient. A voir Mesdames, Messieurs et le reste du monde, de David Bobée, jardin Ceccano, Festival d’Avignon, du 7 au 21 juillet, 12h (relâche les 8 et 15), durée : 50 mn. Saison sèche, de Phia Ménard, L’Autre Scène du Grand Avignon, Vedène (84), du 17 au 24 juillet, 18h. (relâche le 19), durée : 1h30. Névrotik-Hôtel, de Michel Fau, festival de Figeac (46), 31 juillet, 21h30. www.festival-avignon.com A lire La Femme et le Travesti, de Chantal Aubry, éd. du Rouergue, 192 p., 16 €.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2016 5:10 PM

|

Par Mario Cloutier pour Lapresse.ca (Canada)

Météore du théâtre français âgé de 37 ans, David Bobée a créé des spectacles en Russie, en Indonésie, en Tunisie et au Québec, notamment. Directeur de théâtre en Normandie et conseiller de la ministre de la Culture française en matière de diversité, ce jeune homme très demandé ne fait pas les choses comme les autres. Surtout pas au théâtre.

Comment s'est bâti ce projet?

Je suis assez influencé par les endroits où je fais des créations, donc par Ginette Noiseux, ses engagements artistiques et politiques, son féminisme. J'ai voulu travailler sur une parole féminine. Me sont revenues en mémoire les Lettres d'amour d'Ovide, poète latin contemporain de Jésus-Christ. Evelyne commençait sa résidence ici [à Espace Go]; comme c'est une parole très fine avec un registre élevé, on s'est dit qu'on pourrait faire cohabiter ces deux écritures.

Le texte n'est pas le seul élément. Vous composez aussi le spectacle en répétitions.

C'est mon ADN. C'est ma façon de faire, que ce soit Shakespeare, Hugo ou Calderón. Faire du théâtre, pour moi, c'est faire avec tous les artistes qui sont à l'oeuvre. Mon boulot, c'est de tresser la créativité des uns et des autres ensemble. Je ne fais pas du théâtre pour être le réalisateur de mes propres idées. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Le théâtre est un endroit de recherche et de créativité. Par définition, la création, c'est faire survenir des choses qui n'existent pas encore.

Venant du cinéma, vous vous posez en premier spectateur du spectacle?

Je ne suis pas arrivé au théâtre par une école de théâtre. En France, le texte est toujours primordial. L'auteur est sacré et le metteur en scène possède le pouvoir, tel un Moïse qui a reçu les textes et les transmet au peuple des élus. Moi, je rentre au théâtre par les gens qui sont au plateau. Tout ce qu'ils sont: leur personne, leur corps, leur personnalité.

À deux semaines de la première [au moment de l'entrevue], tout n'est donc pas fixé?

Je ne sais jamais ce que ça va donner au final. J'essaie d'être le plus honnête possible par rapport à la recherche et à l'amour des différentes personnes qui sont là. Je ne sais pas si ce sera un bon show ou pas. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire un travail de création. Sinon, je change de métier. Il faut que je sois dans une zone d'inconfort, de doute. Je suis suffisamment solide pour affirmer la fragilité. Je mets tous les éléments ensemble pour que le spectateur puisse le prendre, l'accepter. Il est au coeur de mon processus créatif et, au final, c'est lui qui décide. Heureusement, la réponse a été bonne jusqu'à maintenant.

Le cirque est important pour vous?

Je ne peux pas faire un spectacle de théâtre sans acrobate. Quand je monte Hamlet, c'est à un acrobate que je donne le rôle d'Hamlet. Mes producteurs français se sont mis à hurler: tu es fou! Sauf que la vérité et la réalité d'un acrobate en scène et sa capacité à créer des renversements physiques font que son corps devient métaphore.

On transcende la notion de multidisciplinarité dans ce cas-là.

C'est comme ça que je fais dialoguer les disciplines. Je n'ai pas appris les cloisonnements au départ. Je crois que ce genre de spectacle est le reflet d'aujourd'hui. On vit dans un monde multiple et fragmenté. Le théâtre d'aujourd'hui ne peut que ressembler à ce bordel dans lequel on vit. Mais ce bordel peut être joyeux.

Et la musique se situe au même niveau que les autres éléments?

Bien sûr. Une communauté artistique au travail est toujours une image d'une communauté plus large. Moi, je m'assure que personne ne prenne le pouvoir sur qui que ce soit. Que chacun ait sa place et soit respecté comme personne et comme artiste pour que le spectateur puisse embrasser cette multitude. Quand l'humilité, la générosité et la bienveillance sont mises en place dès le départ, ça se passe assez joliment.

Aimeriez-vous créer un spectacle à grand déploiement?

Je refuse les grosses productions. Je viens de le faire à Taïwan parce que le cadre était trop rigide et qu'il y avait trop de moyens. Non merci. J'ai besoin de relations humaines. Le bonheur de rencontrer des gens comme Macha Limonchik, les Dear Criminals et Anthony Weiss...

Vous êtes très engagé politiquement, mais ce spectacle ne l'est pas.

Ça me fait du bien de faire un spectacle qui n'est pas politique dans le propos. Il est humaniste, féministe, mais il n'a pas un propos politique direct sur le monde. Après les attentats en Europe, que fait-on? J'essaie d'agir politiquement d'un côté, mais je ne veux pas utiliser le temps du théâtre pour tenir un discours. J'ai besoin d'amour et qu'on se prenne dans les bras, qu'on passe du temps ensemble. Qu'on écoute les lettres d'amour du Ier siècle après Jésus-Christ. Comme metteur en scène, c'est ma réponse à la barbarie. Retourner à l'essentiel de l'humanité.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 12, 2015 12:31 PM

|

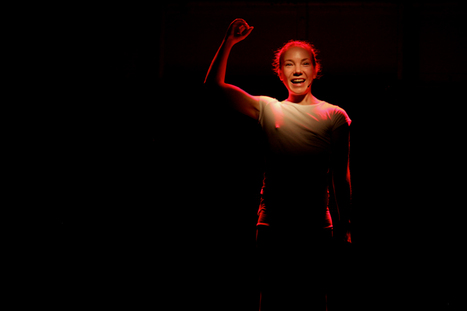

Publié par David sur le blog Fomalhaut : David Bobée est un artiste qui adore mettre en scène la révolte de la jeunesse, et montrer son cœur mis à nu avec tout le déchainement de violence qu’engendre un monde qui ne lui reconnaît pas de droit à sa propre existence.

Au Théâtre des Gémeaux, il avait décuplé la révolte et le romantisme d’Hamlet en compagnie de la troupe du Studio 7 de Moscou, avec laquelle il s'était ensuite jeté dans la fresque d’Ovide, Les métamorphoses, au Théâtre national de Chaillot.

Dans le prolongement de cet élan, il s’est maintenant associé à une des toutes premières troupes indépendantes de cirque contemporain en Colombie, Gata Cirko.

Et, émerveillé par la vitalité et la virtuosité de ces jeunes hommes et femmes, il a construit avec eux un spectacle qui décrit la hargne et le désir de vivre de la jeunesse de Bogota.

Sur scène, des barrières de sécurité encerclent le plateau vide plongé dans une atmosphère sombre et brumeuse, comme si nous étions dans une arrière-cour désolée uniquement éclairée par un lampadaire sans chaleur.

Un jeune homme s’approche au ralenti du public, fait mine de lui envoyer une bombe fumigène, puis est rejoint par 10 autres comparses. Les barrières valsent dans un vacarme amplifié par une musique qui accentue l’impression apocalyptique de ce tableau de rue.

Ce même jeune homme se saisit, depuis la salle, de boules en caoutchouc qu’il projette comme des pavés lancés contre les soldats de l’autorité, et improvise dessus des numéros de jonglerie tout en bousculant encore plus violemment les grilles de métal.

Le fond de scène révèle alors les façades blanches et tristes d'immeubles de banlieue, et les premières chorégraphies aériennes de ces jeunes tournoient sous les lumières ambrées pour lui redonner une âme libre et gracieuse.

Au fur et à mesure que l’on entre dans l’univers expressif de cette jeunesse, les corps des artistes s’exposent de plus en plus. Un des garçons, nu et musclé, parcourt les barrières sans la moindre pudeur, dans une lenteur qui magnifie son entière sculpture, la force et la beauté éphémère de ses mouvements souples et décidés.

José Miguel Martinez et Gabriela Diaz

Un autre acrobate exécute des numéros libres à peine attaché aux extrémités de deux liens, comme une araignée formant et déformant sa toile et son apparence pour créer des images symboliques qui renvoient à une forme de pureté christique.

Pourtant, l‘environnement et l’histoire de ces jeunes les contraignent. Les forces de l’ordre, qui exécuteront une danse comme si nous étions dans le rêve d’un monde pacifié, ne leur laissent aucun répit.

Alors, ils doivent vivre avec la mémoire coloniale du passé des conquistadors, l’emprise des religieux qui cherchent à les contrôler, et même avec les illusions que drainent les super-héros imaginés par les vendeurs de rêves de l'Amérique du Nord.

Ils rejettent ces fausses valeurs, et ne peuvent que leur opposer la présence éclatante de leurs corps magnifiques, une énergie que l’on reçoit sans cesse tout au long de la soirée.

Les onze acrobates finiront même par s’exposer à nu tous ensemble, dos au mur sous les brusques aléas des lumières qui rendent volantes les ombres balayant leurs poitrines, afin d'afficher leur honneur et leur désir de résister debout au passage du temps.

Stephen Eelhart et Sébastien d’Hérin (Les Nouveaux Caractères)

Et pour les réconforter, et leur donner l’espoir d’une présence divine qui les entoure, le petit orchestre des Nouveaux Caractères joue des extraits d’œuvres de compositeurs espagnols, italiens ou sud-américains, tels Juan de Herrera, Diego Ortiz, Palestrina … dont la musique a un chatoiement intime véritablement semblable à celle d'Henry Purcell.

De plus, Caroline Mutel, la soprano du groupe, est d’une tendresse bienveillante, et les jeunes musiciens subtilement éclairés par les lueurs de scène expriment une complicité naturelle très agréable à admirer.

Violence extériorisée, plastique des corps sublimée, mouvements libérés, prévalence de l'humour et grâce de la musique, tout dans ce spectacle possède une force structurante qui permet à chacun de se recentrer sur soi.

Rédigé par David

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 20, 2015 4:07 PM

|

Publié par Anaïs Heluin dans Le Point Afrique : Avec cette pièce, monologue d'un éboueur et sapeur congolais, le metteur en scène poursuit avec talent son développement d'un théâtre de la diversité.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2014 8:02 AM

|

C'est un théâtre d'émotions premières, simples et immédiatement recevables, pour peu qu'il soit joué avec de l'allant et du cœur. En un peu plus d'un an, quatre mises en scène de Lucrèce Borgia ont été présentées sur les scènes françaises. Le fait est suffisamment rare pour être souligné, d'autant plus que la pièce de Victor Hugo avait largement déserté les plateaux depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui a donné envie concomitamment à Lucie Berelowitsch (35 ans), Jean-Louis Benoît (67 ans), Denis Podalydès (51 ans) et David Bobée (36 ans) de remonter cette pièce ? Pourquoi Lucrèce Borgia revient-elle avec autant d'insistance dans l'imaginaire collectif ? Depuis quelques années, c'est l'histoire de la famille Borgia qui fascine et s'invite dans l'actualité. Les deux séries télévisées signées par Neil Jordan et Tom Fontana ont ouvert le ban, en 2011, et remporté un vif succès. A la rentrée, le Musée Maillol lui consacrera une exposition, « De Leonard de Vinci à Michel-Ange : les Borgia et leur temps ». L'histoire du pape Rodrigo Borgia et de ses enfants Jean, César et Lucrèce contient tous les ingrédients d'un mythe propre à impressionner le public : inceste, crime, poison, pouvoir et religion. Des tragiques grecs aux films d'horreur en passant par Shakespeare, le public a toujours aimé les oeuvres qui mettent en scène des comportements outrepassant les règles de la société « civilisée », et qui lui permettent de « purger » les pulsions, angoisses ou fantasmes qui traversent tout être humain, en les vivant par procuration à travers les héros ou les situations représentées. C'est la fameuse catharsis. Victor Hugo le savait quand il a écrit Lucrèce Borgia, en 1833, après le cuisant échec du Roi s'amuse. Il avait besoin d'un succès, il l'eut : la pièce fut un triomphe – qui ne se dément pas, presque deux siècles plus tard, au vu de l'accueil enthousiaste que reçoivent ces spectacles récents, notamment les versions de Denis Podalydès et de David Bobée, actuellement visibles à la Comédie-Française et au château de Grignan (Drôme). Hugo, qui fut en France un des premiers grands admirateurs et commentateurs de Shakespeare, disait d'ailleurs des Borgia qu'ils étaient « les Atrides du Moyen Age ». Mais il a su surtout donner à cette histoire une forme populaire, plus accessible et familière, pour le public de son temps que la tragédie grecque. C'est sans doute ce qui explique la fortune actuelle de la pièce, dans un théâtre français qui cherche désespérément, depuis quelques années, la pierre philosophale d'un « théâtre populaire », dont la définition et les contours semblent s'être perdus avec le naufrage général du grand modèle français de l'après-guerre. Nietzsche disait que, « ce qui frappe chez Victor Hugo, c'est l'absence de pensée. Ce n'est pas un penseur, c'est un être de la nature : il a la sève des arbres dans les veines ». C'est un théâtre d'émotions premières, simples et immédiatement recevables, pour peu qu'il soit joué en connaissance de cause, avec de l'allant et du coeur. Et dans ces cas-là, il séduit, dans un paysage théâtral qui s'est peu à peu scindé radicalement entre des formes cérébrales et élitistes, et un théâtre de boulevard, lui, souvent décérébré. THÉÂTRE POPULAIRE AU SENS NOBLE Ce n'est pas un hasard si le grand redécouvreur d'Hugo, en France, a été Jean Vilar, l'inventeur du Théâtre national populaire, et si la grande mise en scène de Lucrèce Borgia, dans la période contemporaine, a été signée par Antoine Vitez, son successeur à la tête du TNP. David Bobée ne dit pas autre chose, quand il explique avoir choisi la pièce parce qu'elle relève d'« un théâtre populaire au sens le plus noble du terme, apte à toucher le public dans sa diversité ». Le génie d'Hugo a été de mettre au centre de sa pièce le personnage de Lucrèce. Une femme, à la fois monstre et victime, propre à titiller tous les fantasmes (y compris ceux d'Hugo lui-même). Et donc un grand rôle féminin, à l'égal de Phèdre ou de Médée, dans un théâtre qui en compte si peu, et où les premiers rôles restent masculins à une écrasante majorité. Dans une époque où les actrices les plus célébrées piaffent de ne pouvoir incarner plus de personnages de premier plan, c'est aussi le désir d'offrir une telle partition à Marina Hands, à Nathalie Richard ou à Béatrice Dalle qui a motivé des metteurs en scène. Antoine Vitez disait qu'il avait voulu monter la pièce pour « dresser une statue » à Nada Strancar, qui fut sublime dans le rôle, en 1985. Et c'est ce qui rend d'autant plus curieux le choix de Denis Podalydès de confier le rôle à Guillaume Gallienne, en travesti, dans ce théâtre d'Hugo qui appelle l'incarnation. Et donc Lucrèce est femme. Le drame se noue à l'intérieur même de son ventre, siège de l'inceste (avec son père et son frère) et de la transgression sans limites que s'autorisent les (B)orgia, dont Hugo décapite à dessein le nom. Prenant des libertés avec la vérité historique, Hugo invente à Lucrèce un fils caché, Gennaro, fruit de ses amours avec son frère Jean. C'est ce noyau noir de l'inceste, symbole d'une société qui se reproduit dans l'entre-soi, qui constitue sans doute la raison la plus profonde du retour de Lucrèce Borgia sur nos scènes, dans une époque où les faits divers les plus sordides s'invitent au journal télévisé. A chaque fois que notre civilisation tremble sur ses bases et se recompose, comme du temps des Grecs et à la fin du Moyen Age, la question de l'inceste fait retour – ainsi que le montre également Maps to the Stars, le dernier film de David Cronenberg. darge@lemonde.fr Fabienne Darge Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 2, 2014 4:49 PM

|

Nous continuons à donner la parole aux intermittents avec les réactions de Nicolas Bouchaud, des Chiens de Navarre et de David Bobée. Propos recueillis par Fabienne Arvers pour les Inrocks, paru le 2 juillet CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 27, 2014 7:07 AM

|

Avec ce début d’été pesant, la création de David Bobée aux Fêtes Nocturnes de Grignan justifie tout l’espoir que l’on porte dans le théâtre et dans le combat actuel sur l’intermittence. Ce spectacle fédère les publics. Sa « Lucrèce Borgia » est décapante et imaginative.

Le début de la pièce se déroule à Venise, dans la lagune, alors le metteur en scène David Bobée a fait construire un immense bassin devant le château. Pendant deux heures et demie, les comédiens s’y jettent à corps perdu. Les corps magnifiquement sculptés des garçons s’y dénudent et s’entrechoquent. Cette lagune vénitienne est endiablée et sexy. Et lorsque Lucrèce arrive, les garçons ne la ménagent pas.Béatrice Dalle est éclaboussée, jetée par terre. La comédienne est d’une grande justesse dès les premiers mots, son phrasé est assuré, elle dégage tout de suite une grande émotion. David Bobée a construit le spectacle autour de sa personnalité et elle se révèle être une grande comédienne de théâtre. Le pari est réussi. Elle est généreuse et appliquée.

Stéphane Capron pour Sceneweb

CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 17, 2014 1:28 PM

|

David Bobée et l'équipe de création de Lucrèce Borgia lancent un préavis de grève pour la 1ère du spectacle à Grignan

Communiqué. 17.06.14

« Nous – équipe de création de Lucrèce Borgia, mis en scène par David Bobée, aux Fêtes Nocturnes du château de Grignan – avons, à l’issue d’une assemblée générale qui s’est tenue le 11 juin, décidé de déposer un préavis de grève reconductible pour le 26 juin, jour de la première du spectacle. La motion a été votée à l’unanimité (moins deux abstentions) par les équipes artistiques, administratives et techniques.

De plus, l’équipe permanente du Centre Dramatique National de Haute-Normandie à l’issue d’une assemblée générale qui s’est tenue le 17 juin a décidé de déposer un préavis de grève reconductible à partir du 25 juin. La motion a été voté à l’unanimité. L ‘équipe permanente du CDN s’associe ainsi à l’équipe artistique en création.

II nous fallait, dans un calendrier serré, envoyer un signal fort pour que l’agrément ne soit pas donné à l’accord national interprofessionnel Unedic du 22 mars dernier.

Actuellement nous répétons comme si nous allions jouer mais sans savoir ce qui se passera. L’inquiétude est dans tous les esprits. Elle concerne bien sûr les annexes 8 et 10 de l'Unedic mais plus encore l’entreprise de démolition de la part Medef de l'ensemble des droits de tous les salariés. Une inquiétude devenue colère face au démantèlement progressif des acquis sociaux français.

Devoir briser son travail, renoncer à son salaire et sa passion, pour replonger dans ce que nous avons déjà vécu en 2003, est d’une tristesse infinie. Cela fait deux ans que nous préparons ce projet et tout paraît aujourd’hui foutu en l’air. Cette décision a un impact sur chacun de nous, artistes, techniciens, administratifs et de surcroit pour les acteurs étrangers qui jouent dans le spectacle.

Nous appelons le gouvernement à ne pas agréer les accords du 22 mars, véritable hérésie économique et sociale, signée par des syndicats non représentatifs de nos professions, d’abroger le protocole du 26 juin 2003, de permettre un retour à de véritables négociations où les propositions justes et économes du comité de suivi dont vous faisiez partie, puissent être considérées et servir de bases pour de futurs accords.

Nous demandons au gouvernement d’affirmer maintenant haut et fort l’idéal socialiste pour lequel il a été élu. Tout n’est pas joué, vous avez encore la possibilité d’agréer ou non, il s’agit là de faire un véritable choix politique, une chance de tenir un discours clair, d’accomplir un geste humaniste et social, d’affirmer une position solide. Nous en appelons maintenant à votre responsabilité, à votre fidélité, vous qui étiez jusqu’à présent à notre coté. Que signifierait cette décision d’un gouvernement de gauche qui abandonne les plus fragiles, qui plie devant le Médef et qui fragilise la Culture de son propre pays ?

En cette période troublée ou le sens politique se cherche, où le vote électoral ne s’exprime plus ou se perd au pire endroit qui soit, ne nous désorientez pas d’avantage. Offrez-nous un cap, une direction : nous vous attendons à gauche maintenant, nous vous espérons à gauche maintenant. »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2013 9:39 AM

|

Pour des raisons personnelles, David Bobee se voit obligé d’annuler sa création Tout être initialement prévue du 22 mai au 7 juin 2013. A la place, il vous propose de découvrir ou redécouvrir son spectacle Dedans Dehors David d’après le roman Closer de Denis Cooper, du 29 mai au 1er juin 2013.

Dedans Dehors David D’abord, il y a des panneaux lumineux sur lesquels défilent des mots, un mur de phrases rouges qui s’anime. Apparaît ensuite une très jeune femme. Jeans, tee-shirt et paire de baskets. Micro HF à la bouche, elle prête son corps frêle et sa voix grave à « l’histoire de David », le chapitre II du texte de Dennis Cooper,Closer. Ce roman intense, découpé en huit chapitres indépendants, propose une descente hallucinée dans les obsessions de l’Amérique contemporaine où tout repère semble aboli. Ici, David est un adolescent perdu entre ses identités publiques, intimes, sociales et sexuelles. Un jeune chanteur célèbre « star-ac-nouvelle-star » aussi violent et tourmenté intérieurement que son vernis est lisse, propre et souriant. Avec sa voix amplifiée et diffusée tout autour du public, il-elle semble chuchoter sans pudeur à l’oreille du spectateur plongé dans la boîte noire de l’intérieur de son crâne. Le malaise contamine.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 2, 2021 7:04 PM

|

Publié sur le site d'Artcena, le 29 mars 2021 NOMINATION

À la tête du Centre dramatique national et de son École, le metteur en scène continuera de promouvoir un théâtre ouvert sur le monde, où les questions d’égalité et de développement durable occuperont une place centrale. Après huit années passées à la tête du Centre dramatique national de Normandie-Rouen, David Bobée aurait volontiers « joué les prolongations », s’il ne lui avait fallu tourner la page et surtout si « l’opportunité géniale » de diriger le Théâtre du Nord et son École ne s’était présentée. En succédant à Christophe Rauck dont il salue « le projet très ambitieux et la politique d’ouverture du Centre dramatique sur la ville et ses habitants », le metteur en scène se réjouit d’épouser l’histoire d’un théâtre (centrée sur le rapport au texte, les auteurs vivants et les œuvres du répertoire) qui correspond à sa propre ligne artistique. « Le format du plateau incite en outre à la présence de grandes équipes, d’un théâtre de troupe, voie que j’ai également envie de suivre », ajoute-t-il. Sa programmation s’annonce ainsi résolument théâtrale, mais placée sous le signe de la transdisciplinarité, c’est-à-dire composée de propositions intégrant des éléments issus des champs du cirque, de la danse, du cinéma ou encore des arts visuels. « J’ai toujours privilégié les objets artistiques hybrides, des démarches très contemporaines qui éclairent ce que de grands textes ont encore à nous apprendre aujourd’hui », précise David Bobée. Afin de défendre un théâtre en phase avec le 21e siècle, il s’entourera notamment de trois artistes associés : le metteur en scène belge Armel Roussel dont il apprécie la lecture dramaturgique des textes du répertoire empreinte « d’une grande finesse et énergie », la metteure en scène franco-ivoirienne Éva Doumbia, qui énonce à travers ses récits des questions, selon lui, trop peu souvent abordées sur les plateaux, et enfin la romancière Virginie Despentes ; laquelle, entre autres, signera et montera sa première pièce au Théâtre du Nord.

Durant son mandat, David Bobée souhaite, par ailleurs, accorder une attention particulière aux compagnies régionales, en initiant différents dispositifs, dont une plateforme de production régionale. « Elle permettrait à la fois de doter ces artistes d’importants moyens de production et de faire tourner leurs spectacles chez l’ensemble des membres de la plateforme, leur offrant ainsi un ancrage territorial précieux », souligne le directeur du Théâtre du Nord, qui n’en dévoilera pas plus sur les équipes artistiques concernées ni les modalités d’accompagnement. Participative, cette démarche reste en effet à inventer avec l’ensemble des partenaires de la Région et tous les acteurs qui voudront la rejoindre.

Son projet sera également traversé par d’autres enjeux qui l’animent depuis longtemps en tant que metteur en scène et directeur de lieu et au premier rang desquels figure l’égalité : égalité entre les hommes et les femmes (la programmation sera paritaire, de même que l’octroi des moyens de production), entre artistes d’origines ethniques différentes (se défaire de toute assignation dans les distributions, qui se doivent de refléter la réalité de la société française), entre personnes valides et celles en situation de handicap. « En tant que service public, il nous faut proposer des représentations dans lesquelles chacun puisse se reconnaître, des modèles positifs de la diversité », fait valoir David Bobée. Sans oublier l’égalité entre les générations actuelles et futures, qui incite le nouveau directeur à créer un laboratoire sur ce que pourrait être une politique culturelle durable. L’équipe du Théâtre du Nord, les partenaires, les élus et les publics seront invités à réfléchir aux moyens de réduire l’impact de leurs actions sur l'environnement. Le directeur songe bien entendu à des gestes écologiques – transition vers l’énergie verte, réduction et tri des déchets, recyclage du matériel informatique et des décors, éco-compensation de l’empreinte carbone, par exemple sur les transports – mais pas uniquement. « Il s’agit aussi de penser la dimension sociale et économique du développement durable », affirme-t-il.

Concernant la relation au territoire, David Bobée entend mettre en œuvre des actions en direction de tous les publics et notamment ceux les plus éloignés des pratiques culturelles et artistiques. Grâce à un dispositif d’itinérance, le CDN investira des lieux non dédiés établis sur des territoires privés d’offre culturelle et se portera également « à la rencontre des cultures, là où elles existent et se créent » ; par exemple, dans le quartier populaire de Tourcoing où se trouve le Théâtre de l’Idéal (deuxième site du Théâtre du Nord), appelé à s’ouvrir davantage encore aux acteurs culturels et associatifs. Enfin, parce que le mouvement doit s’opérer du centre vers la périphérie et réciproquement, l’ensemble des habitants du territoire seront conviés chaque été à découvrir un spectacle (un grand texte du répertoire) sur le parvis du théâtre.

Le programme pédagogique de l’École du Nord étant intrinsèquement lié au projet artistique du théâtre, David Bobée y poursuivra le même objectif de diversité : diversité des profils, déjà très bien amorcée ainsi qu'il a pu le constater « avec bonheur » lors du 1er tour d'admission, et diversité des disciplines enseignées. « La transdisciplinarité étant aujourd’hui au cœur des spectacles, nous voulons former des jeunes capables de dire un texte mais aussi d’engager leur corps, de découvrir leur rapport à l’espace et à leur propre créativité », assure-t-il.

Dès son arrivée le 1er mars, David Bobée a été confronté à l’occupation des lieux par des intermittents et a choisi de passer sa seconde nuit à Lille avec eux. Un contexte pour le moins inhabituel, quelque peu épuisant, mais qu’il juge « politiquement génial ». En affichant son soutien au mouvement, le nouveau directeur a d’emblée adressé un signal fort à son équipe, aux artistes, aux élus et à l’ensemble des partenaires du Théâtre du Nord.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 19, 2020 8:39 AM

|

Propos recueillis par Jean-Baptiste Morel pour 76Actu Publié le 18 Fév 20

Jeudi 13 février 2020, David Bobée a été reconduit à la tête du Centre dramatique national de Normandie. Directeur, artiste, militant : rencontre avec un homme multi-casquettes.

Il vient d’être reconduit pour un troisième (et dernier, donc) mandat à la tête du Centre dramatique national (CDN) de Normandie. Directeur, mais aussi créateur et militant : David Bobée est une personnalité forte de la vie culturelle rouennaise.

À quelques semaines des élections municipales, l’homme de 42 ans qui a récemment fait jouer Joey Starr et Béatrice Dalle dans Elephant Man a répondu aux questions de 76actu.

« Une vie vient enrichir l’autre »

Vous venez d’être reconduit pour un troisième et dernier mandat de trois ans à la tête du CDN. N’est-ce pas compliqué de mêler ce travail de direction et celui d’artiste ?

En réalité, ça se passe plutôt bien : une vie vient enrichir l’autre. La dimension de direction donne beaucoup de poids politique à ce que je peux mettre en œuvre par mes spectacles. Et ce que je fais artistiquement met beaucoup d’air, d’imaginaire, de joie, à l’intérieur d’un boulot lourd à porter.

Vous attachez énormément d’importance au fait d’amener au théâtre des publics qui n’iraient pas spontanément. Concrètement, que fait le CDN pour ça ?

Tout. Tout ce qui peut être fait est fait. On a des équipes de médiateurs culturels, qui vont au devant des gens là où ils sont, dans les endroits isolés, dans les campagnes, dans les prisons, dans les Ehpads, dans les écoles… partout, pour essayer de créer des liens et des ponts. L’idée n’est pas de vendre quoi que que ce soit, c’est plutôt une mission que de proposer des œuvres pour que les gens se croisent et essaient de réfléchir ensemble. C’est la mission d’un service public.

C’est un combat qu’il faut faire chaque jour. Chaque personne gagnée qui se dit qu’elle n’est pas à l’écart de la culture de son pays, de l’identité de son pays, c’est pour nous une récompense.

Bientôt un spectacle pour jeune public

Et le théâtre, qu’apporte-t-il que les autres arts ne peuvent apporter ?

Au théâtre, les acteurs sont réellement en face de vous, en train de jouer pour vous.

Au cinéma, on assiste à une trace de ce qui a été créatif, là où au théâtre, quelque chose est en train de se créer devant nous, pour nous. Et une fois que le spectacle est terminé, il n’en reste pas grand chose, à part ce qui reste dans la mémoire et dans le cœur des gens. Cette expérience-là à partager, elle est hyper forte.

Et puis, ils sont rares les endroits où l’on peut se mettre à réfléchir tous ensemble sur le monde, puisqu’une pièce de théâtre, c’est toujours un reflet du monde dans lequel on vit.

Comment va se dérouler l’année 2020 pour David Bobée artiste ?

Là, je suis en train de répéter Tosca, à l’Opéra. En tout, j’ai huit spectacles en tournée.

Et puis je crée aussi un spectacle pour un jeune public, qui va s’appeler Ma couleur préférée. Quand je fais des rencontres ou des ateliers avec des enfants dans des endroits un peu délaissés, c’est un peu raide. Parfois, je me dis que c’est presque déjà trop tard, dans les relations garçons filles, dans les relations vis à vis des LGBT, dans les relations avec des jeunes d’autres communautés que la sienne… j’ai donc eu envie de travailler pour un jeune public, avec les tout petits. D’être un support pour que les profs, les médiateurs, les parents puissent dialoguer sur des sujets de société.

Il y a vraiment une mission d’éducation populaire, au CDN.

Dans un mois, ce sont les élections municipales. Qu’est-ce que l’issue du scrutin peut changer, pour le CDN ?

Tout peut changer, tout le temps. Le CDN Normandie, c’est le plus jeune CDN de France, et il est vraiment né d’une volonté politique. D’autres auraient choisi une programmation municipale un peu plan-plan, d’autres auraient pu choisir une scène nationale qui soit un lieu de diffusion où les artistes passent, jouent et repartent ; ils ont fait le choix d’un CDN avec des moyens alloués à la création.

On se réunit avec les élus régulièrement pour rêver une politique culturelle ensemble. C’est rare, donc tout peut changer, dans le meilleur comme dans le pire. Pour l’instant, le territoire culturel est bien maillé : aller voir une pièce, ça peut donner envie d’aller au cinéma, au musée… L’offre culturelle ne se pense pas sur des publics cloisonnés où chaque lieu aurait son public. Nous, on se dit que le public aujourd’hui est transversal, et peut circuler d’une discipline à l’autre, et qu’il faut essayer d’avoir une programmation mutualisée et complémentaire.

Avez-vous consulté les programmes des différents candidats à la mairie de Rouen ?

Pas tous.

« Je défends une vision humaniste »

Vous prononcez-vous publiquement en faveur d’un candidat ou d’un autre ?

J’ai deux casquettes. En tant que directeur de CDN, je travaille avec les municipalités qui sont les miennes. Et je travaille en bonne intelligence avec des mairies de gauche comme de droite. Ce que je défends au CDN n’est pas partisan : je défends une vision humaniste d’une société où le vivre ensemble serait plus simple.

En tant que personne, mon cerveau ne s’arrête pas : je soutiens Nicolas Mayer-Rossignol. C’est une chose que je défends : le théâtre ne doit pas se déconnecter de la pensée politique, et la politique ne doit pas se déconnecter de la pensée culturelle.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2018 6:54 PM

|

Propos recueillis par Gilles Costaz dans Politis - 4 juillet 2018

David Bobée : « On est toujours l’autre de quelqu’un »

Au programme du 72e Festival d'Avignon, David Bobée mène sous forme de feuilleton quotidien une réflexion théâtrale sur les discriminations de tous ordres.

Directeur du Centre dramatique national de Normandie-Rouen, David Bobée est devenu l’un de nos metteurs en scène les plus ébouriffants. Ses visions de Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, avec Béatrice Dalle, ou de Peer Gynt, d’Ibsen, avec Radouan Leflahi, sont d’une folle vitalité.

Cet ennemi des frontières artistiques (il fait tomber les barrières entre le théâtre, le cirque, la danse et la musique) ne se cantonne pas au monde esthétique. Il vient de faire signer une charte de dix engagements sur la parité à tous les responsables politiques de Normandie ! Le voilà un des artistes essentiels d’Avignon. Jusqu’à maintenant, il n’y avait participé que comme un acteur discret. À la demande d’Olivier Py, il conçoit et propose un feuilleton quotidien, Mesdames, messieurs et le reste du monde, qui cerne la question du genre et toutes les discriminations, de caractère racial, sexuel et conceptuel. Toute une France humiliée va y prendre la parole ou être mise en lumière.

Le travail de documentation et d’écriture, réalisé par David Bobée, Arnaud Alessandrin et Ronan Chéneau, s’est fait dans une complicité savante. En plus des épisodes du feuilleton (le plus souvent de mini-pièces de théâtre), ils ont produit un lexique des termes autour du genre et de l’assignation sociale, qui sera remis au public. À la fin de l’article « Genre », on peut lire : « Si les attitudes et les comportements inhérents au genre font l’objet d’un long apprentissage, ils sont néanmoins susceptibles d’évoluer. Ces évolutions individuelles et collectives sont portées par les mouvements féministes et LGBTI – lesbiens, gays, bisexuels, trans et intersexes. Dans sa célèbre phrase, la philosophe américaine Judith Butler résume cela de la sorte : le genre est “une pratique d’improvisation qui se déploie à l’intérieur d’une scène de contrainte” (2006). » C’est dire si Bobée et son équipe tentent d’aborder toutes les facettes de la question, en cherchant un langage théâtral et sans crainte de choquer. Comment en êtes-vous venu à prendre en charge ce feuilleton quotidien sur le genre ? David Bobée : Olivier Py m’a appelé et me l’a proposé. Il avait vu que la bataille pour l’égalité est le combat de ma vie. Ce feuilleton de midi, dont la formule a été inaugurée par Alain Badiou et qui est gratuit pour le public, est la démarche la plus populaire du festival. L’idée rejoignait ma démarche. Ça peut paraître un travail minimal : 13 épisodes de 50 minutes. Mais, avec des acteurs, des amateurs, les élèves de l’école de la Comédie de Saint-Étienne et des invités, soit 40 personnes par jour, c’est en fait une grande aventure. Comment définir le genre ? C’est un mot créatif et philosophique qui permet de parler des gens dans leur relation avec la vie et l’histoire de l’humanité, c’est un concept pour refuser la discrimination. On le confond parfois avec le sexe, mais cela n’a pas grand-chose à voir. Qu’est-ce que l’autre ? L’humanité, c’est la diversité. Il faut faire exploser les carcans. Il y a, officiellement, une liste de 21 cas de discrimination. On est, en effet, toujours l’autre de quelqu’un. C’est le problème de fond de l’histoire, de la bataille d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Beaucoup de personnes sont terrorisées par la diversité. On traitera du masculin, du féminin, des LGBT, des gens de couleur, des trans, des droits des personnes trans… Il est possible qu’on soit attaqués par le collectif LGBT ou par un autre groupe, car chacun peut penser, comme le disait à peu près Aimé Césaire : « Ce qui est sans nous est contre nous. » Le théâtre est un rituel pour libérer l’imaginaire. Je me prépare aussi à faire face aux coups de la fachosphère. C’est plutôt excitant ! Depuis quelques années, contrairement à ce qu’on dit, la haine vient des groupes chrétiens. Comment avez-vous mis en forme les épisodes ? J’ai beaucoup lu et longuement discuté avec le sociologue Arnaud Alessandrin. Comment attraper le genre ? Comment en parler dans l’espace public, à travers sa singularité et dans l’affrontement avec soi-même ? Nous nous sommes intéressés à la transition de l’enfance à l’âge adulte, à la représentativité des différences et à l’absence de représentativité, à l’assignation, à la représentation du corps féminin, à l’intersectionnalité, où s’additionnent les notions de sexisme, de racisme et de position de classe, à l’« effet Matilda », qui définit la spoliation par les hommes des découvertes faites par les femmes… Nous avons créé un puzzle et pris le parti d’une notion par épisode. Ces notions, cette liste, Ronan Chéneau leur a donné un fond littéraire et un positionnement politique. C’est d’une écriture simple et poétique. Qui participe aux représentations et qui joue ? Il y a quatre groupes d’amateurs d’Avignon qui comprennent des parents et des enfants : vingt interviennent chaque jour. Les élèves de l’école de la Comédie de Saint-Étienne forment un très beau groupe ; Arnaud Meunier les a formés à l’école de la diversité. Et il y a des personnalités qui ont toute leur singularité. Je suis heureux qu’il y ait mon interprète de Peer Gynt, Radouan Leflahi, qui est d’origine berbère. Et de nombreux invités : des trans comme Phia Ménard et Clémence Zamora Cruz, des représentantes de l’afro-féminisme comme Rokhaya Diallo, noire, musulmane, radicale, Rachele Borghi, performeuse et militante queer, Vincent Guillot, qui incarne les personnes intersexes, sans sexe, en contradiction avec les vérités administrative et médicale. Virginie Despentes aura, le 14 juillet, une carte blanche avec Béatrice Dalle. Virginie Despentes est une grande penseuse de la question. Elle traitera ce qu’elle veut. Il y a aussi Carole Thibaut, Agnès Tricoire, Silvia Corti, Malouk Djadi… Denis Lavant devrait venir pour nous parler de Serebrennikov. Tout ce monde donne une image de notre société. On renverse la hiérarchie pour faire un geste populaire. Il y a surtout des épisodes sur un thème et quelques cartes blanches. Ne risquez-vous pas d’être trop théorique ? On commence par un épisode intitulé « Le genre, c’est quoi ? ». Et on termine par un « bal dégenré » avec des invités surprise. Il y aura un atelier de « Drag King ». Phia Minard, Gurshad Shaheman et Lolla Wesh joueront « La première cérémonie des Molières non raciste et non genrée ». L’humour est une notion essentielle. C’est vraiment du théâtre ? Oui, sur un plateau de 4 mètres sur 6, sous un peuplier. Pas de lumières. La bande-son, c’est les cigales et la rue. Le décor, c’est les gens. On travaille la veille et on s’installe le matin dans le jardin. Ce ne sera pas complètement éphémère. Au printemps, on reprendra quelques épisodes au Centre dramatique de Rouen. Ne craignez-vous pas des réactions négatives ? En règle générale, les opposants préfèrent l’anonymat à la confrontation. S’il y a des attaques, on protégera d’abord les amateurs. Comme il y a peu de places dans le jardin Ceccano, les épisodes seront retransmis par le Facebook du festival et dans l’église des Célestins. Dans la retransmission, on coupera les invectives, s’il y en a. Mais, notre projet, c’est de faire passer un souffle tendre dans cette fête de la pensée qu’est le Festival d’Avignon. Il faut lutter contre les discriminations de sexe et de classe, se demander dans quelle société on vit. Le ton de ces spectacles, c’est ma passion, et la douceur de ceux qui ont raison. Le feuilleton se monte pour que l’on réfléchisse ensemble par le plaisir du théâtre. Festival d’Avignon, du 6 au 24 juillet (jusqu’au 29 pour le off), 04 90 14 14 14. Mesdames, messieurs et le reste du monde, jardin Ceccano, du 7 au 21 à 12 h.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2016 6:52 AM

|

Par Christophe Candoni dans Sceneweb

Directeur du Centre Dramatique de Rouen, David Bobée signe sur ses terres normandes sa première mise en scène d’opéra avec The Rake’s progress répété et créé à Caen avant une tournée en France et au Luxembourg. L’opéra libertin de Stravinsky y est transposé dans le monde du libéralisme en crise.

Très éloigné de l’univers pictural de Hogart dont les gravures ont inspiré le compositeur, la mise en scène de David Bobée recontextualise l’opéra dans un univers matérialiste. L’oeuvre perd en poésie facétieuse et débridée ce qu’elle gagne en brutale actualité. Passant du bordel à la banque, le débauché Tom Rakwell, qui dès son premier air soupire « I wish I had Money », endosse le costume d’un trader qui rappelle le Macbeth de Verdi mis en scène par Ivo van Hove à l’Opéra de Lyon.

Sur un plateau nu à la froideur mortifère, la City s’affiche en grand format comme les cours de la Bourse. Le Shard domine la Tamise sous un lourd ciel gris et la ville se manifeste par la marche frénétique d’un chœur toujours en mouvements. Des silhouettes et visages, divers et brassés, se multiplient pour former un melting-pot culturel, une foule grouillante dans laquelle Anne, en petite robe saumonée, se trouve fragile et égarée. Bien que moderne et affranchie, la mise en scène de David Bobée ne rompt pas totalement avec la lecture naïve attendue et se montre parfois un peu sage. Elle dit néanmoins avec pertinence l’ambition vaine et la perdition de Tom, antihéros par excellence dont la tentation d’ascension sociale et d’argent facile cause la perte.

Créé en 1951, le dernier opéra de Stravinsky apparaît comme une œuvre hors-temps, un anachronisme, plus proche du pastiche néo-classique que des avant-gardes contemporaines à sa composition. Avec ses récitatifs accompagnés au clavecin et son écriture musicale et vocale d’inspiration mozartienne, il reste décrié bien que de plus en plus souvent joué. Pour preuve, se distinguent quelques versions de référence comme celles de Sellars, Lepage, Warlikowski ou d’Olivier Py qui assurait en 2008 l’entrée tardive de l’œuvre au répertoire de l’Opéra de Paris. Si cette production jouait à fond la carte du cabaret licencieux, celle de Bobée se montre bien moins frivole. En revanche, la partition flamboie et ne risque pas de se faire trop corseter sous la vive et flatteuse direction de Jean Deroyer, chef d’orchestre principal de l’Orchestre Régional de Normandie qui déploie des sonorités brillantes et se fait à bon escient autant lyrique qu’ironique. La distribution réunit des chanteurs homogènes et pour la plupart anglo-saxons. Vocalement, le jeune ténor Benjamin Hulett se montre clair et solide bien qu’il surjoue constamment la candeur. Face à lui, un formidable mauvais diable – car il s’agit bien d’un conte faustien – est composé par le baryton Kevin Short à la puissance écrasante. La pureté angélique du personnage d’Anne se voit gâtée par les aigus tendus de Marie Arnet dont la délicate incarnation scénique reste émouvante. En starlette à paparazzi, la Baba d’Isabelle Druet éblouit.

Christophe candoni – www.sceneweb.fr

The Rake’s Progress

opéra en trois actes

Igor Stravinsky (1882-1971)

livret Wystan Hugh Auden, Chester Kallman

créé à Venise le 11 septembre 1951

Orchestre Régional de Normandie

Chœur de l’Opéra de Limoges – direction Jacques Maresch

Jean Deroyer direction musicale

David Bobée mise en scène et scénographie

18 et 20 novembre à l’Opéra de Reims

11,13 et 16 décembre à l’Opéra de Rouen

20 et 22 janvier à l’Opéra de Limoges

3 et 5 février au Grand Théâtre de Luxembourg

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 17, 2016 2:13 PM

|

Plus de minorités, des toilettes unisexe… Le CDN de Rouen « décolonise » les arts

Par Clarisse Fabre pour Le Monde.fr

Vous êtes blanc, noir, asiatique, métisse ? Juif, chrétien, musulman ? Homme, femme, transgenre, hétéro, homo ? Peu importe, ou plutôt si. La diversité sous toutes ses formes est la « colonne vertébrale » du metteur en scène David Bobée. Celle qui selon lui pourrait permettre à la République de se redresser. L’ancien danseur et comédien qui a travaillé avec Pascal Rambert dirige, depuis janvier 2014, le Centre dramatique national de Haute-Normandie. Ce dernier, installé à Rouen, a « absorbé » la scène nationale de Grand-Quevilly et de Mont-Saint-Aignan et irrigue donc trois territoires.

Alors qu’il entame sa « saison 2 », l’artiste trentenaire au look immuable – barbe de quelques jours, blouson en cuir – veut faire de son lieu la tête de proue des « cultures minorées ». Depuis une semaine, et jusqu’au 20 mars, le CDN abrite le festival Art et Déchirure, lequel fête ses trente ans avec des créations en tous genres (arts plastiques, cinéma, théâtre, danse, etc.) menées dans l’univers de la « santé mentale » – soit l’univers psychiatrique. « C’est le plus beau festival que je connaisse. Je l’ai découvert gamin, ayant grandi à Rouen, et j’étais émerveillé. Cette manifestation a compté dans ma vocation de metteur en scène », souligne David Bobée qui a mené plusieurs créations avec des acteurs handicapés. Deux programmateurs passionnés, Joël Delaunay et José Sagit, accompagnés par l’enseignante Marion Quibel Girat, font circuler « l’art hors normes », et permettent à des publics différents, abonnés des théâtres, usagers ou professionnels des hôpitaux, de se rencontrer.

Un « racisme d’omission »

Pour David Bobée, « si le mot République a un sens » , les lieux culturels doivent « proposer une culture commune ». « Or, la scène française est dominée par une majorité blanche, masculine, bourgeoise, hétéro, dit-il. Notre passé colonial nous fait oublier qu’il n’y a quasiment que des Blancs sur scène. Ce n’est pas un racisme de haine, mais un racisme d’omission ». La question des récits a aussi son importance : « Qu’est-ce qu’on raconte sur les plateaux ? L’Histoire de France doit assumer son passé colonial. Actuellement, on fait grandir des jeunes qui se sentent déracinés, et peuvent être tentés par des récits fantasmés. Il ne faut pas s’étonner que certains se tournent vers le FN ou les sectarismes religieux », ajoute-t-il, intarissable sur le sujet.

David Bobée est membre du Collège de la diversité, mis en place en décembre 2015 par l’ancienne ministre de la culture, Fleur Pellerin, à la suite des « Assises de la diversité », qui visaient à identifier les bonnes pratiques dans la culture. Dans cette veine, du 6 juin au 14 août, David Bobée présentera son projet Fées, une ancienne création revisitée avec des jeunes du Conservatoire du Rouen sur le thème suivant : « Avoir 25 ans en France, quand on est musulman ». Les représentations auront lieu dans l’ancienne salle des « nus » de l’Ecole des beaux-arts de Rouen.

Lettre-questionnaire

Un grand débat anime les membres du Collège de la diversité, raconte David Bobée : « l’absence de statistiques ethniques en France, laquelle nourrit l’illusion d’une République une et indivisible ». Cette analyse l’a conduit à rédiger un projet visant à « décoloniser » les arts, avec d’autres artistes et intellectuels – le comédien Yann Gaël, la chercheuse Françoise Vergès, etc. Il s’agit d’une lettre-questionnaire à l’attention des « directeurs et directrices de théâtres, de festivals » et des « responsables culturels ».

Ces derniers sont invités à dresser le portrait-robot de leur équipe, ainsi que le profil des artistes programmés. « Utilisez les critères qui vous semblent les plus justes : blanc ou non-blanc, critères sociaux (…) Faites un trombinoscope pour faire apparaître le monochrome, demandez à vos artistes de s’auto-définir », lit-on dans le document. « L’idée n’est pas de pointer du doigt les un.e.s ou les autres mais de connaître précisément l’étendue du problème et surtout d’éveiller les pratiques vertueuses », ajoutent les auteurs de cette missive.

Résonner avec son époque