Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 17, 2022 8:23 AM

|

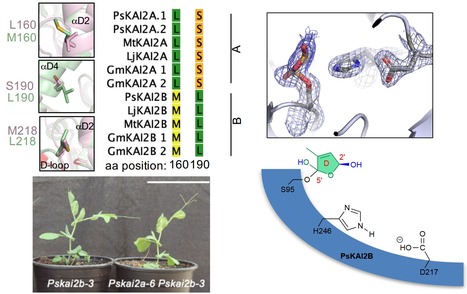

Les protéines KAI2 sont des a/b hydrolases, récepteurs de plantes, qui perçoivent les karrikines (KAR), des buténolides produits dans les feux de forêt, et les ligands de KAI2 (KL) endogènes non encore identifiés. Le nombre de récepteurs KAI2 fonctionnels varie selon les espèces. La duplication et la sous-fonctionnalisation des gènes KAI2 jouent probablement un rôle adaptatif en modifiant la spécificité vis-à-vis de différents KL. Les légumineuses représentent l'une des plus grandes familles de plantes à fleurs et de nombreuses cultures d’intérêt agronomique en font partie. Avant sa diversification, KAI2 a subi une duplication qui a donné naissance à KAI2A et KAI2B chez les Fabacées. Des chercheurs de l’IJPB, ICSN, I2BC, IPS2 (INRAE, CNRS, UPSaclay) avec un groupe Américain et un groupe Allemand ont montré que les KAI2A et KAI2B de pois (Pisum sativum) sont des récepteurs et des enzymes actifs avec une stéréosélectivité différente selon les ligands. PsKAI2B a une affinité plus élevée et hydrolyse une gamme plus large de substrats, y compris différents stéréoisomères de strigolactones. Les structures cristallines de PsKAI2B dans les états apo et lié au buténolide ont été identifiées. Les analyses biochimiques et structurales des KAI2 révèlent un intermédiaire transitoire sur la sérine et un adduit stable sur l'histidine de la triade catalytique, confirmant leur rôle d'enzyme. Ces travaux publiés dans Communications Biology mettent en évidence la stéréosélectivité de la perception des ligands et l’importance du rôle catalytique du récepteur PsKAI2B. Il est proposé une sensibilité adaptative aux KAR/KL et aux strigolactones par PsKAI2B. Contact : alexandre.de-saint-germain@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 15, 2021 9:57 AM

|

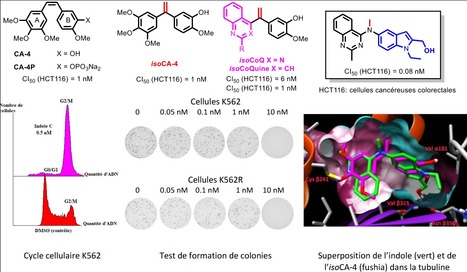

La combrétastatine A-4 (CA-4) est une molécule naturelle qui, sous sa forme phosphate CA-4P, a reçu en 2016 le statut de médicament orphelin pour le traitement de tumeurs neuroendocrines et du glioblastome multiformes en Europe et aux USA. Malgré une efficacité pour ces pathologies, la CA-4 souffre de plusieurs désavantages comme une instabilité due à l’isomérisation de sa double liaison et une métabolisation de son noyau triméthoxyphényle. Des chercheurs de l’équipe COSMIT au sein du laboratoire Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse - BioCIS (UMR 8076 CNRS/UPSaclay, Châtenay-Malabry), en collaboration avec l’ICSN (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), le METSY (UMR 9018 CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif), la plateforme SAMM de l’UMS IPSIT (CNRS/INSERM/UPSaclay, Châtenay-Malabry) et des collègues de Salamanque et de Séoul, ont résolu ces inconvénients en modifiant pas à pas la structure de la CA-4 sans perte d’activité. Il a ainsi été montré que l’isoCA-4 et des analogues hétérocycliques sont cytotoxiques à des niveaux nanomolaires sur diverses lignées tumorales, inhibent la polymérisation de la tubuline et détruisent sélectivement les néo-vaisseaux tumoraux. Dans une étude parue dans European Journal of Medicinal Chemistry, ils ont montré, sur la base de travaux prédictifs de modélisation moléculaire que le noyau phénolique peut-être avantageusement remplacé par un noyau indolique fonctionnalisé. L’indole synthétisé est cytotoxique à des niveaux sub-nanomolaires sur 8 lignées cancéreuses humaines, inhibe la polymérisation de la tubuline et est métaboliquement stable. Il bloque le cycle cellulaire en phase G2/M et induit l’apoptose en perturbant la fonction mitochondriale. L’inhibition de son effet clonogénique a montré que ce composé réduit significativement le nombre, la surface totale et la taille moyenne des colonies de cellules myéloïdes K562 et K562R résistantes à l’imatinib. Il est donc un candidat idéal pour un ancrage à un anticorps dirigé contre certaines tumeurs pour accroitre son efficacité et diminuer les effets secondaires. Ce travail collaboratif se poursuit en ce sens. Lien vers l’article : https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113656 Contact : olivier.provot@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 15, 2021 10:46 AM

|

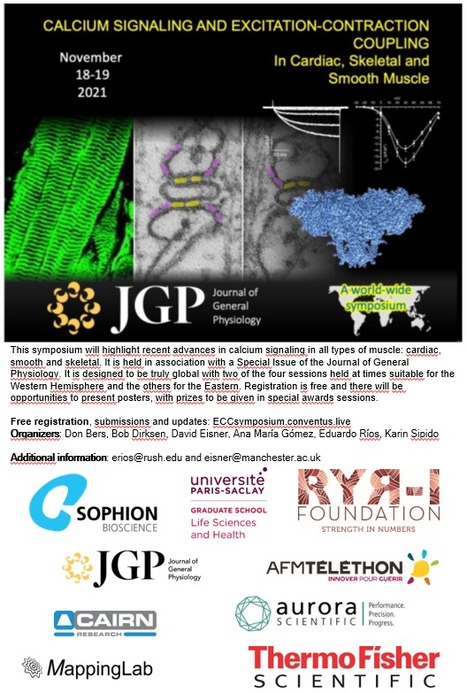

This symposium will highlight recent advances in calcium signaling in all types of muscle: cardiac, smooth and skeletal. It is held in association with a Special Issue of the Journal of General Physiology. It is designed to be truly global with two of the four sessions held at times suitable for the Western Hemisphere and the others for the Eastern. Registration is free Organizers: Don Bers, Bob Dirksen, David Eisner, Ana María Gómez UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Châtenay-Malabry), Eduardo Ríos, Karin Sipido Manifestation soutenue par la GS LSH de l'UPSaclay.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 31, 2021 12:51 PM

|

Prix en sciences « toutes spécialités » : LAURENT Anabelle Sujet de thèse : Visualisation et analyse de données issues d'expérimentations en réseaux d'agriculteurs pour tester l'efficacité de pratique agricole. Direction : David MAKOWSKI et Fernando MIGUEZ (MIA-Paris, INRAE/AgroParisTech/UPSaclay) Prix en pharmacie « toutes spécialités » : MARIE Solène Sujet de thèse : Imagerie translationnelle pour la mise en évidence des répercussions pharmacocinétiques des transporteurs de médicaments. Direction : Nicolas TOURNIER (BioMaps, CEA/CNRS/INSERM/UPSaclay, Orsay) Prix en médecine« toutes spécialités »(2e prix) : SUN Roger Sujet de thèse : Utilisation de méthodes radiomiques pour la prédiction des réponses à l'immunothérapie et combinaisons de radioimmunothérapie chez des patients atteints de cancers. Direction : Éric DEUTSCH et Nikos PARAGIOS (UMR-S 1030, INSERM/UPSaclay/GustaveRoussy, Villejuif) Prix en cancérologie : PAILLET Juliette Sujet de thèse : Le lien entre auto-immunité et immunosurveillance des cancers dans le cas des cholangites et du cholangiocarcinome. Direction : Guido KROEMER (GustaveRoussy, Villejuif) Prix en sciences « toutes spécialités » : DELLA-NEGRA Oriane Sujet de thèse : Etude des voies de dégradation d'un insecticide persistant : la chlordécone. Direction : Pierre-Loïc SAAIDI et Denis LE PASLIER (Genoscope, UEVE, Evry) Prix en pharmacie « toutes spécialités » : LAVILLE Solène Sujet de thèse : Optimisation de la prise en charge thérapeutique des patients avec une maladie rénale chronique : étude de pharmacoépidémiologie dans la cohorte CKD-REIN. Direction : Ziad MASSY et Sophie LIABEUF (Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations - CESP, INSERM/UVSQ/UPSaclay) Rappelons que les prix solennels de la chancellerie des universités de Paris récompensent l’excellence de la valeur universitaire et scientifique d’une thèse de doctorat soutenue au cours de l’année civile précédant l’année d’attribution. Ils s’adressent aux étudiants franciliens en droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion, médecine, sciences, pharmacie, lettres et sciences humaines ayant soutenu leur thèse dans l’un des établissements suivant :

- les universités d’Île-de-France,

- l’École des hautes études en sciences sociales,

- l’Institut national des langues et civilisations orientales,

- l’École Pratique des Hautes Études,

- Sciences Po Paris,

- le Muséum national d’Histoire naturelle,

- l’École nationale des chartes.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 8, 2021 10:07 AM

|

Journée scientifique de la Graduate School LSH - 24 septembre 2021

Nous avons le plaisir de vous convier à la première journée scientifique organisée par la Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH). Elle aura lieu le vendredi 24 septembre 2021 au Théâtre Rousseau, Centrale Supelec de 8h30 à 18h30, 3 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette. Quatre thèmes principaux faisant partie du champ disciplinaire de la GS LSH y seront abordés. La journée se terminera par une table ronde. Nous vous prions de bien vouloir consulter le programme de celle-ci en cliquant sur le lien ci-après Vous y trouverez en plus le plan d'accès de la salle. https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/ZoxfFNtG4WAnDS3 Une pause déjeuner (sac repas contenant un sandwich ou salade+dessert et boisson) est prévue pour tous les participants qui le souhaitent (veuillez le préciser sur le formulaire d'inscription ). Pour des raisons organisationnelles une inscription préalable pour participer à cet évènement est nécessaire. Merci donc à toutes celles et ceux qui souhaitent y assister de bien vouloir nous l'indiquer au plus tard jusqu'au 19 septembre prochain en remplissant le formulaire en ligne ci-dessous: https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/bp2yrp Pour toute question ou renseignement, merci de bien vouloir vous adresser à seidina.athie@universite-paris-saclayfr _______________________________________________________ PROGRAMME 8h30 Accueil des participants 9h00 Présentation de la GS (Olivier Lambotte) 9H15 SESSION I : DANS L’INTIMITE DES CELLULES 9h15 Rut Carballido-Lopez, MICALIS - Morphogénèse des bactéries 9h45 Stephan Vagner, Institut Curie – Epitranscriptomique 10h15 Christine Mézard, IJPB - AT the heartof heredity: meiotic recombination 10h45 Pause-café 11H15 SESSION II : DESTINS CELLULAIRES ET INTERACTIONS 11h15 Muriel Thomas, MICALIS - Lung microbiota : from basic science to the transfer of new probiotic-based technology 11h45 Jean-Pierre Mothet, LUMIN - Role of D-Amino acids in physiology and pathology 12h15 Muriel Perron, NeuroPSI - Cellules souches neurales et régénération de la rétine 12h45 Pause déjeuner 14H00 SESSION III : EXPLORER ET MODELISER LE VIVANT 14h Agathe Urvoas, I2BC - Protein scaffolding 14h30 Christophe Le Clainche, I2BC - Architecture des réseaux d’actomyosine et mécanotransduction 15h Jean Loup Faulon, MICALIS - Machine Learning in Synthetic Biology 15h30 Pause-café 16H00 SESSION IV : BIOTECHNOLOGIES, DEVELOPPEMENTS PRECLINIQUES ET CLINIQUES 16h Eric Deutsch – Cancer 16h30 Roger Legrand, IDMIT - Coronavirus et modèles animaux 17h Laurence Zitvogel, Gustave Roussy IGRA - T cell assay to follow the protective effects of COVID-19 vaccines 17h30 Table ronde : Transversalité de la recherche au sein de la GS LSH 18h15 Fin de la journée

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 8, 2021 6:13 PM

|

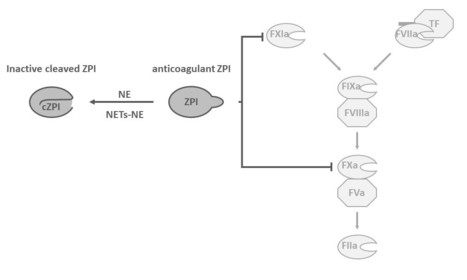

Le choc septique s’accompagne souvent d’une activation de la coagulation et d’une consommation des anticoagulants physiologiques. Parmi ces anticoagulants, le ZPI (Protein Z-dependent protease inhibitor) est un inhibiteur des facteurs pro-coagulants, FXa et FXIa. Le ZPI est aussi connu comme étant une protéine de la réaction inflammatoire. Ainsi, durant un sepsis sévère, le contexte inflammatoire (augmentation du ZPI) associé à une activation de la coagulation (consommation du ZPI) pourraient avoir des effets opposés sur cet inhibiteur. Dans une étude parue dans Thrombosis and Haemostasis, les chercheurs de l’unité Hémostase Inflammation Thrombose (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) et de l’unité Inflammation, Microbiome and Immunosurveillance (UMR-S 996 INSERM/UPSaclay, Châtenay-Malabry) ont mesuré la concentration plasmatique de ZPI dans une cohorte de patients en choc septique. Les résultats de l’étude confirment que le ZPI est un marqueur de l’inflammation puisque sa concentration est en moyenne 2.5 fois supérieure dans le plasma des patients en choc septique par rapport à un groupe contrôle. Cependant, de façon intéressante, les chercheurs ont observé que, chez ces patients, le ZPI est partiellement clivé. Jusqu’à présent le ZPI clivé était connu pour apparaitre lors de l’activation de la coagulation, comme le produit de la réaction d’inhibition de ses enzymes cibles. Pourtant, ces travaux ont montré que le ZPI clivé, produit au cours du choc septique, ne semble pas provenir d’une consommation accrue lors de l’activation de la coagulation. En effet, la proportion de cette forme est indépendante du diagnostic de coagulation intravasculaire disséminée. En revanche, les chercheurs ont pu établir, in-vitro, que l’élastase neutrophile (EN), libre ou sur la surface des neutrophils extracellular traps (NETs), catalyse un clivage protéolytique du ZPI conduisant à la perte de son activité anticoagulante. Ceci suggère que le ZPI clivé détecté dans le plasma des patients en choc septique pourrait provenir d’une inactivation par l’EN présente sur la surface des NETs. Ce mécanisme d’inhibition du ZPI participerait ainsi au phénomène d’immunothrombose décrivant l’état prothrombotique induit par une réponse immunitaire innée exacerbée. Contact : elsa.bianchini@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 4, 2021 4:05 AM

|

L’analyse des variants génétiques est la base des études d’associations pangénomiques (GWAS) visant l’identification des gènes ou des marqueurs associés aux pathologies humaines. Pour maximiser l’information « limitée » obtenue à partir d’un nombre restreint de variants sur les puces de génotypage (plusieurs centaines de milliers) une imputation est réalisée à partir de génomes de références et permet d’accéder à des millions de données par individu. En appliquant des métriques de contrôle qualité basés sur l’échantillon de la population étudiée comparativement aux méthodes de pré-filtrations standards, des chercheurs du Centre National de Recherche en Génomique Humaine - CNRGH (CEA-Jacob/UPSaclay, Evry) et du Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations - CESP (UMR-S 1018, Equipe « Épidémiologie des radiations », Inserm/UVSQ/UPSaclay, Gustave Roussy, Villejuif) ont pu améliorer l’exactitude et la qualité de l’imputation des variants dans cette population. Ils ont démontré par une méthode de post-filtration en 2 étapes post imputation, comparativement aux méthodes de post-filtration conservatives (stringentes en une étape), qu’il est possible de diminuer la perte du nombre de variants génétiques imputés, qui pourraient être impliqués dans les pathologies. Le protocole permet, tout en gagnant en quantité de variants imputés, de conserver la qualité de leur imputation qui servira aux analyses de cartographies du génome afin de rechercher ceux qui pourraient être mis en cause dans les pathologies. La méthodologie, publiée dans Scientific Reports, prend en compte l’échantillon étudié et peut donc être appliquée à différentes études génétiques. Contact : celine.charon@cng.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 5, 2021 10:52 AM

|

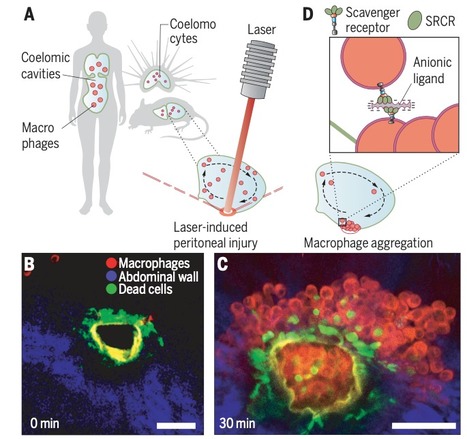

Les macrophages GATA6+ fonctionnent comme des plaquettes extravasculaires dans des lésions stériles La plupart des organismes multicellulaires comportent une ou plusieurs cavités (e.g. cavité péritonéale) où résident des cellules immunitaires, généralement des macrophages chez les mammifères. Ces macrophages identifiés par leur expression du facteur de transcription à doigt de zinc GATA6 (GATA6+) sont connus pour jouer un rôle dans la phagocytose et l’élimination des pathogènes. Dans un article paru dans Science, des chercheurs de l’Université de Calgary au Canada ont pu visualiser la migration de ces macrophages au sein de la cavité péritonéale afin d’aller réparer des blessures tissulaires en formant des agrégats à la manière dont les plaquettes sanguines sont capables d’aller réparer une blessure vasculaire en formant un caillot plaquettaire. A l’aide de techniques d’imagerie sophistiquées faisant appel à la microscopie intra-vitale multi-photons, l’équipe du Pr. Kubes a ainsi pu induire une blessure au laser sur la paroi péritonéale de souris. Ils ont alors constaté que les macrophages GATA6+ étaient très rapidement recrutés à l’endroit de la blessure par un processus en deux étapes : 1) une adhésion initiale des macrophages à l’endroit de la blessure et 2) une agrégation des macrophages entre eux dans une structure similaire à un thrombus plaquettaire. De manière assez impressionnante, la cinétique de cette agrégation des macrophages s’est révélée aussi rapide que celle des plaquettes. A la recherche du mécanisme impliqué, les auteurs se sont d’abord focalisés sur l’implication de molécules « classiques » d’adhésion telles que les intégrines, les sélectines, ou des protéines de la famille des immunoglobulines en utilisant de nombreuses souris knockout ou grâce à des anticorps inhibiteurs. Aucune de ces molécules candidates ne s’est révélée être impliquée. Finalement les auteurs ont pu identifier l’implication de récepteurs de type scavenger contenant des domaines riches en cystéines, dont certains homologues ont été précédemment identifiés comme molécules d’adhésion chez des organismes primitifs. Ces récepteurs permettent l’agrégation des macrophages entre eux grâce à leur liaison à un ligand polyanionique qui reste à identifier. Au-delà de ce rôle plutôt bénéfique des macrophages dans la réparation tissulaire « physiologique », les auteurs ont aussi mis en évidence que ce mécanisme peut au contraire s’avérer préjudiciable en cas de blessure iatrogène causée par une chirurgie abdominale, conduisant à la formation de tissu cicatriciel. Dans ces situations, l’inhibition de cette agrégation des macrophages s’avère alors bénéfique. En conclusion, les auteurs ont mis en évidence un nouveau point commun entre le système immunitaire et le système hémostatique, un reliquat de l’évolution puisque ces deux systèmes n’en formaient qu’un dans les organismes primitifs. Chez la limule par exemple, une version primitive de la cascade de coagulation aboutit à la formation d’un réseau de type fibrine qui a deux objectifs : empêcher la perte de l’hémolymphe (ancêtre de notre sang) et empêcher l’infiltration de pathogènes. Article choisi par Cécile Denis (UMRS 1176, HITh) : cecile.denis@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 19, 2021 6:15 PM

|

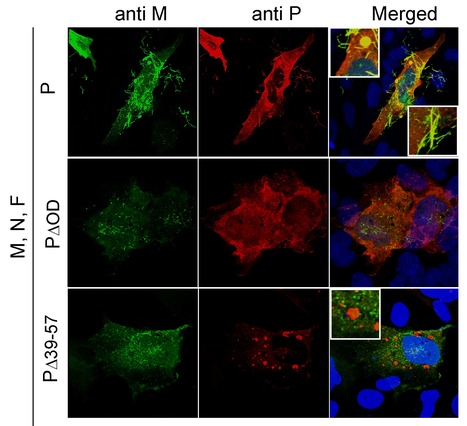

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la principale cause de bronchiolites infantiles, pour lequel il n’y a actuellement ni de vaccin ni de traitement antiviral spécifique. L’élaboration d’un vaccin à base de particules pseudo-virales (PPV) bénéficierait d’une meilleure connaissance du mécanisme de bourgeonnement de ce virus. Il a déjà été montré que trois protéines du VRS, la protéine de matrice (M) et la protéine de fusion (F), deux protéines qui s’associent aux membranes, ainsi que la phosphoprotéine (P) sont suffisantes pour former des PPV. Mais le mécanisme de formation de PPV du VRS n’est pas encore complètement élucidé. La fonction première décrite pour la protéine P est celle de connecteur au sein du complexe polymérase viral. En effet, la protéine P permet d’accrocher la polymérase sur la matrice génomique composée de l’ARN viral encapsidé par la nucléoprotéine (N). La protéine P jouant un rôle de plateforme pour différents complexes protéines, il est tentant d’imaginer que P pourrait se lier à la protéine M et ainsi recruter la matrice génomique dans les virions. Deux équipes de l'INRAE de Jouy-en-Josas (Virologie et Immunologie Moléculaires – VIM, INRAE/UVSQ/UPsaclay) et du CNRS de Gif-sur-Yvette (Institut de Chimie des Substances Naturelles -ICSN) ont étudié cette hypothèse. Elles ont réussi à mettre en évidence une interaction directe entre les protéines M et P, in vitro et en cellule. Plusieurs régions d'interaction de M sur P ont été identifiées par résonance magnétique nucléaire. La formation de PPV filamenteuses a été suivie par microscopie confocale, en utilisant des mutants de délétion de P. Des PPV ont été purifiées pour être analysées par Western Blot. Il ressort de cette étude, publiée dans Journal of Virology, que l'organisation sous forme de tétramère de P est essentielle pour la formation et le relargage de PPV. De plus, le domaine principal d’interaction pourrait se situer dans le domaine d’oligomérisation de P. Des contacts supplémentaires entre M et P modulent la quantité de P présente dans les PPV. Cette étude met en exergue le rôle central de la protéine P en tant que régulateur du cycle infectieux du VRS, à différentes étapes, en particulier lors de l'assemblage et du bourgeonnement des virions. Contact : monika.bajorek@inrae.fr ou christina.sizun@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 28, 2020 5:22 AM

|

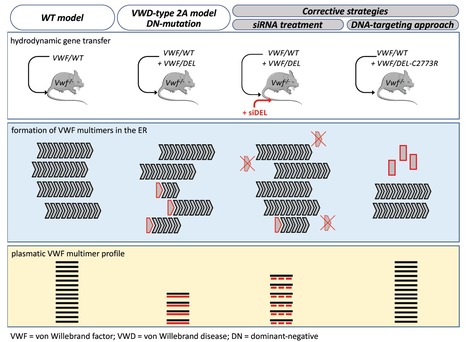

La maladie de Willebrand constitue la maladie hémorragique congénitale la plus fréquente et de nombreuses variantes génétiques ont été rapportées. En raison de la nature multimérique de la protéine, les variants hétérozygotes présentent généralement un effet dominant-négatif, associé à des phénotypes sévères. Dans des études antérieures, les chercheurs de l’UMR-S 1176 (INSERM/UPSaclay, Le Kremlin‐Bicêtre) ainsi que d’autres ont démontré que l’inhibition sélective de l’allèle portant la variation par une approche utilisant des siRNAs spécifiques avait des effets bénéfiques dans des modèles cellulaires. Toutefois, cette approche n’avait été jamais testé in vivo. La raison principale réside dans l’incapacité actuelle de cibler les siRNAs (ou autres stratégies de gene editing) dans les cellules endothéliales qui sont le lieu de synthèse du facteur Willebrand (FW). Pour contourner ce problème, les chercheurs de l’UMR-S 1176 ont utilisé la technique de transfert de gènes par injection hydrodynamique, pour exprimer à l’état hétérozygote, un variant du FW avec effet dominant-négatif dans les hépatocytes de souris déficientes en FW. Les souris exprimant une combinaison de FW altéré et normal, reproduisent le phénotype sévère observé chez le patient et notamment une multimérisation défectueuse. Pour la première fois in vivo dans un modèle murin de maladie de Willebrand, les chercheurs ont administré des siRNAs, ciblant le foie, capables d’inhiber sélectivement la traduction de l’ARN altéré, ce qui a conduit à une amélioration modeste mais consistante de l’état de multimérisation du FW. Dans une deuxième approche, ils ont associé le variant ci-dessus qui inhibe la multimérisation avec un second variant génétique qui lui inhibe la dimérisation de la protéine. Les sous-unités de FW contenant les deux variants sont incapables de s’associer aux sous-unités normales, ce qui évite l’effet dominant-négatif, corrige les défauts de multimérisation et augmente la quantité de protéine normale circulante. Cette étude, parue dans Journal of Thrombosis and Haemostasis est une preuve de concept démontrant que l’inhibition de l’effet dominant-négatif des variants du FW, est associée avec une amélioration phénotypique in vivo chez la souris. Contact : caterina.casari@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 29, 2020 6:02 PM

|

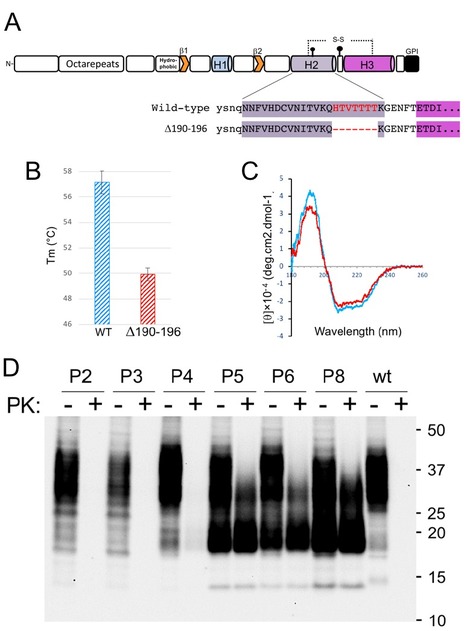

Dans une étude récente parue dans la revue Journal of Biological Chemistry, des chercheurs de l’équipe MAP2 de l’unité VIM (INRAE/UVSQ/UPSaclay, Jouy-en-Josas), en collaboration avec des chercheurs de l’ICSN (CNRS, Gif-sur-Yvette) ont réussi à obtenir la formation spontanée d’un nouveau type de prion en culture de cellule à partir d’une protéine PrP ovine mutante. La PrP est une glycoprotéine ancrée à la surface des neurones dont la structure présente un domaine globulaire formé par trois hélices alpha. Suite à une modification drastique de sa conformation la protéine peut former un prion, c’est à dire un assemblage de molécules de PrP restructurées en feuillet béta, capable de convertir par polymérisation la protéine normale en élément du prion. Les prions sont responsables d’encéphalopathies fatales comme la maladie de Creutzfeld-Jakob mais les voies cellulaires et moléculaires impliquées dans leur genèse restent largement inconnus, d’autant qu’il n’existait pas encore de modèle cellulaire de prion spontané. Les chercheurs ont réussi à obtenir l’émergence d’un prion spontané en culture de cellule en introduisant une courte délétion dans une région très conservée de la PrP, réduisant ainsi la stabilité de la protéine. Ils ont ensuite montré que la région C-terminale de la PrP mutée nécessaire et suffisante à la propagation de ce prion pouvait être légèrement plus courte que pour la plupart des souches de prion connues, avec pour conséquence la conversion, en plus de la protéine de pleine longueur, d’une forme naturelle de la PrP tronquée d’une large partie de son extrémité N-terminale par des métalloprotéases. Cette forme raccourcie de la PrP nommée C1 est présente de manière courante à la surface des cellules avec la protéine entière mais elle était réputée trop courte pour pouvoir générer une entité prion jusqu’à présent. Les nouveaux éléments rapportés dans l’article ouvrent des perspectives très intéressantes pour mieux appréhender la formation de ces agents très particuliers que sont les prions. Légende Figure: Une délétion dans la PrP ovine induit la formation spontanée d’un prion en culture de cellule. A- Les sept résidus de la fin de l’hélice alpha2, en lettres rouges pour la PrP non mutée (wild-type), ont été délétés dans la PrP mutante ∆190-196. B- La délétion réduit la stabilité de la PrP: pour le mutant la température de fusion est 7°C inférieure à celle de la protéine sauvage (WT). C- La structure générale de la protéine n’est pas altérée par la délétion comme le montre la comparaison des spectres de dichroïsme circulaire (wt en rouge, mutant en bleu), en accord avec l’analyse par spectroscopie RMN rapportée dans l’article. D- Emergence dans les cellules d’une forme de la PrP mutée résistante aux protéases au cours du temps. L’immunoblot montre la présence de la PrP mutée dans les cellules du passage 2 au passage 8 après l’induction de son expression par la doxycyline. Les extraits protéiques ont été traités ou non avec de la protéinase K (PK). La PrP mutante est sensible à la digestion par la PK durant les premiers passages comme attendu pour une PrP avec une conformation normale. On observe ensuite au cinquième passage des cellules en cultures l’apparition spontanée d’une forme de PrP plus basse et résistante à la protéinase K, typique des prions. Contact : michel.dron@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 27, 2020 1:11 PM

|

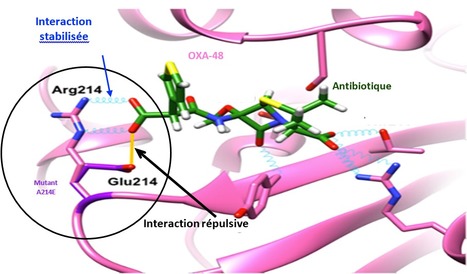

Les antibiotiques, et plus particulièrement les β-lactamines, furent pendant longtemps considérés comme l’arme absolue pour le traitement des infections bactériennes. Cependant, les bactéries ont développé des mécanismes de résistance, y compris vis-à-vis des β-lactamines possédant le spectre d’activité le plus large, les carbapénèmes. Ces derniers sont considérés comme l’un des derniers remparts thérapeutiques pour le traitement des infections sévères à bacilles à Gram négatif en milieu hospitalier. Chez les entérobactéries, cette résistance est principalement due à l’expression d’enzymes appelées carbapénèmases, capables d’inactiver les carbapénèmes. L’émergence exponentielle à l’échelle mondiale de ces entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) constitue un problème majeur de santé publique. En France, les carbapénèmases de type OXA-48 (Oxacillinase) sont largement majoritaires et représentent près de 75% des EPC. Ainsi, le besoin de développer de nouveaux inhibiteurs capables d’inactiver les carbapénèmases se fait de plus en plus pressante. Deux équipes issues du LabEx LERMIT, celle de Thierry Naas (EA 7361, APHP, UPScalay, Le Kremlin Bicêtre) et de Bogdan Iorga (ICSN, CNRS, Gif-sur-Yvette), ont mené des travaux visant à étudier d’un point de vue biochimique et structurale des variants naturel d’OXA-48, ainsi que des mutants ponctuels réalisés in vitro. Ces résultats associés à une étude de modélisation ont fait l’objet d’une publication récente dans Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Ils ont permis de mettre en exergue les changements structuraux induits par la liaison du substrat et leur rôle dans l'hydrolyse de ce dernier. De plus, cette étude a montré le rôle critique de la longueur de la boucle b5-b6 ainsi que celui de l’arginine 214 dans le contrôle du profil d'hydrolyse des différents substrats. Cette étude constitue la base pour le développement de nouveaux inhibiteurs des carbapénèmases de type OXA-48 en ciblant la boucle β5-β6. Contact : thierry.naas@aphp.fr - oueslati.saoussen@gmail.com - bogdan.iorga@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 7, 2018 12:45 PM

|

Des équipes de l’institut Curie, de l’institut Gustave Roussy, ainsi que des équipes de biophysique de l’Institut de chimie des substances naturelles ICSN et du SB2SM (I2BC@Saclay) se sont réunies pour identifier de manière systématique les défauts structuraux et fonctionnels des protéines BRCA1 codées par des variants du gène BRCA1, un gène prédisposant au cancer du sein et de l'ovaire. Leurs résultats publiés dans Molecular Cancer Research permettent de proposer une classification de ces variants (neutres versus causaux).

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

December 15, 2021 12:16 PM

|

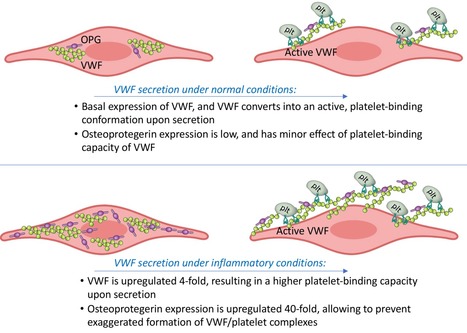

Le facteur von Willebrand (VWF) est une protéine clé pour le recrutement des plaquettes aux sites de lésions. Cependant, les interactions VWF-plaquettes sont hautement régulées pour éviter la formation prématurée ou exagérée de thrombi riches en VWF/plaquettes. Une étude publiée dans Journal of Thrombosis and Haemostasis, réalisée dans le cadre d'une collaboration entre l'unité Hémostase Inflammation Thrombose – HITh (UMR-S 1176 Inserm/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre), le Synapse Research Institute et le centre médical universitaire d'Utrecht (tous deux aux Pays-Bas), a permis d’identifier un nouveau mécanisme par lequel l'ostéoprotégérine module les interactions VWF-plaquettes. Lors de sa sécrétion par les cellules endothéliales, le VWF adopte une conformation de liaison aux plaquettes tout en restant attaché à ces cellules, et cette conformation n'est perdue que lors de sa libération dans la circulation. Par le biais d'une analyse microscopique, les auteurs ont constaté que, bien que le VWF soit dans une conformation active, tous les sites de liaison aux plaquettes ne sont pas occupés. Ils ont également constaté que l'ostéoprotégérine était physiquement associée aux multimères de VWF sécrété et que l'ostéoprotégérine interférait avec la liaison des plaquettes au VWF actif. Quelle est la pertinence physiologique de cette découverte ? On sait que l'inflammation est associée à une sécrétion accrue de très gros multimères de VWF, alors que la fixation spontanée des plaquettes reste limitée. Cela indique un mécanisme lié à l'inflammation qui réduit l'association entre le VWF et les plaquettes. Les auteurs ont donc émis l'hypothèse que dans des conditions normales, peu d'ostéoprotégérine est présente dans les cellules endothéliales, et que cette situation change en cas d'inflammation. Dans un modèle d'inflammation induite par la concanavaline A, ils ont constaté que l'expression du VWF, était multipliée par 4 et coïncidait avec l'expression de l'ostéoprotégérine, multipliée par 40. Dans leur ensemble, ces données suggèrent un nouveau mécanisme pour limiter l’impact d’une inflammation au niveau des vaisseaux sur la réponse plaquettaire, impliquant la régulation de l’'expression de l'ostéoprotégérine endothéliale. Contact : peter.lenting@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 18, 2021 3:52 AM

|

Appel à projets scientifiques Sciences de la Vie et de la Santé - Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH)

La Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) lance un appel d'offre ouvert à l'ensemble des équipes de l'Université Paris-Saclay dont le domaine d'activité relève des Sciences de la Vie et de la Santé. A travers celui-ci, la GS financera 5 projets à hauteur de 10k€. Ces financements pourront servir à amorcer un projet ou à finaliser un travail de recherche avant publication. Pour être éligible, le projet devra impliquer au moins deux équipes de Paris-Saclay appartenant à deux Instituts/Structures différents dont l'un au moins sera rattaché à la GS LSH. Les porteurs de projets retenus s'engagent en outre à contribuer à l'animation scientifique de la GS (participation à un café de la GS LSH ou lors d'une journée scientifique qu'elle organise). Le projet devra être rédigé en respectant le modèle téléchargeable ICI. Il devra être soumis au plus tard le vendredi 17 décembre avant midi dans la boîte de dépôt en ligne accessible via ce lien.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 11, 2021 9:21 AM

|

Élections au conseil scientifique et aux commissions scientifiques spécialisées de l’Inserm

Douze membres de UPSaclay ont été élus au Conseil Scientifique et aux commissions scientifiques spécialisées de l’Inserm : CONSEIL SCIENTIFIQUE - Collège B1 : Madame Murielle GAUDRY (CRHC - INSERM - UMR-S 1170)

- Collège B2 : Monsieur Hans-Kristian LORENZO (MCU-PH - UPSaclay/AP-HP/INSERM - UMR-S 1197)

COMMISSION SCIENTIFIQUE SPÉCIALISÉE N°3 - Collège B1 : Madame Delphine MIKA (CRCN - INSERM - UMR-S 1180)

- Collège B2 : Monsieur Olivier DELLIS (MCU – Université Paris-Saclay - UMR-S 1193)

COMMISSION SCIENTIFIQUE SPÉCIALISÉE N°4 - Collège C : Monsieur Ibrahima DIALLO (IR1 - INSERM - UMR-S 1030)

COMMISSION SCIENTIFIQUE SPÉCIALISÉE N°5 - Collège A1 : Madame Elisabeth MENU (DR2 – INSERM - UMR-S 1184)

- Collège A2 : Monsieur Jean-Louis HERRMANN (PU-PH CE2 - UVSQ et APHP - UMR-S 1173)

COMMISSION SCIENTIFIQUE SPÉCIALISÉE N°6 - Collège A2 : Madame Nathalie LASSAU (PU-PH - Université Paris-Saclay et Institut Gustave Roussy – UMR-S 1281)

- Collège B1 : Madame Laurence WATIER (CRHC - INSERM - UMR-S 1018)

- Collège B2 : Madame Alexandra ROUQUETTE (MCU-PH - UPSaclay - UMR-S 1018)

- Collège C : Madame Caroline BARRY (IR1 - INSERM - UMR-S 1018)

COMMISSION SCIENTIFIQUE SPÉCIALISÉE N°7 - Collège C : Madame Claudine DELOMENIE (IR1 - INSERM - US 031)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 29, 2021 11:53 AM

|

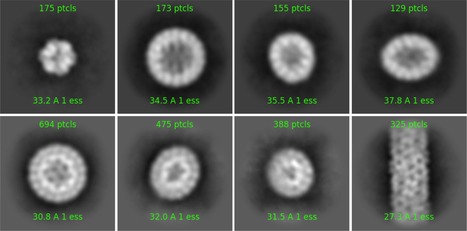

De nombreux virus à ARN simple brin internalisent leur génome à travers un processus d’auto-assemblage complexe, au sein de la cellule hôte. La survie du virus dépend ainsi de l’aptitude des protéines de la capside à capturer sélectivement les segments d’ARN viral parmi une mer de molécules indispensables aux fonctions de la cellule hôte et, simultanément, à construire une capside sans défaut. Une équipe du Laboratoire de Physique des Solides (CNRS/UPSaclay, Orsay), en partenariat avec l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule – I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), de l’Institut de Chimie des Substances Naturelles - ICSN (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et de l’Université de Californie Riverside, a montré que la compacité de l’ARN influe sur l’ordre structural d’une capside icosaédrique. Dans une étude parue dans Biophysical Journal, les chercheurs étudient la nucléocapside icosaédrique d’un virus de plante à ARN en la reconstituant in vitro avec des segments d’ARN présentant différents degrés de compacité. La diffusion des rayons X aux petits angles effectuée grâce au synchrotron SOLEIL et des moyennes de classes 2D réalisées sur des images de cryomicroscopie électronique en transmission révèlent que les objets réassemblés sont mieux ordonnés, et de manière plus uniforme, en présence d’ARN compact. Des calculs numériques confirment une baisse de l’énergie libre d’empaquetage de l’ARN lorsque celui-ci a une structure secondaire branchée. Toutefois, si la compacité de l’ARN compte pour une part dans l’ordre structural de la nucléocapside et dans la sélectivité du génome, d’autres facteurs liés à l’environnement de la cellule hôte doivent également entrer en jeu. Contact : guillaume.tresset@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

September 1, 2021 8:42 AM

|

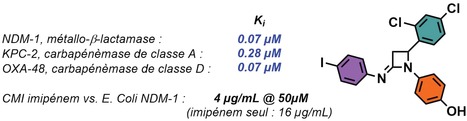

L’incidence de bactéries résistantes augmente exponentiellement et fait craindre l’arrivée d’une ère post-antibiotique. L’émergence de bactéries produisant des β-lactamases risque de rendre obsolète la majorité des antibiotiques de type β-lactamine, auparavant considérés comme l’arme absolue contre les infections bactériennes. Ces enzymes sont de deux types : les Sérine- (SBLs) et les Métallo-β-Lactamases (MBLs). S’il existe plusieurs inhibiteurs de SBLs sur le marché, il n’existe toujours aucun inhibiteur de MBLs approuvé par les autorités de régulation. Avec le soutien du Labex LERMIT et de la SATT Paris-Saclay, une collaboration entre des équipes du CNRS (Kevin Cariou et Bogdan Iorga à l’Institut de Chimie des Substances Naturelles - ICSN, Gif-sur-Yvette), du CEA-Joliot (Alain Pruvost au Laboratoire d’Etudes du Métabolisme des Médicaments - LEMM, Gif-syr-Yvette) et du CHU Bicêtre (Thierry Naas, UMR-S 1184 Inserm/UPSaclay/CEA-Jacob, APHP, Le Kremlin-Bicêtre) a permis de développer une nouvelle famille d’inhibiteurs de carbapénémases, les β-Lactamases les plus inquiétantes. Ces inhibiteurs sont basés sur un squelette azétidinimine, analogue azoté du noyau β-lactame. L’étude publiée dans le European Journal of Medicinal Chemistry détaille la synthèse et les propriétés de ces composés, dont la tête de série possède une activité submicromolaire contre diverses carbapénémases : NDM-1 (MBLs), OXA-48 et KPC-2 (SBLs). Ce composé inhibe également d’autres MBLs (VIM et des variants de NDM) et SBLs (CTX-M-15 et CMY-2). Employé à 50 µM, ce composé permet de diviser par 4 la concentration minimale inhibitrice (CMI) d’imipénem nécessaire face à une bactérie E. coli multi-résistante exprimant l’enzyme NDM-1. Enfin cette molécule possède une bonne stabilité métabolique et une cytotoxicité modérée, ce qui permet d’envisager des études in vivo. Contact : kevin.cariou@cnrs.fr ou bogdan.iorga@cnrs.fr ou thierry.naas@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 22, 2021 12:24 PM

|

La tachycardie ventriculaire catécholergique (CPVT) est une maladie rare causant syncope et mort subite d'origine cardiaque chez les enfants et les jeunes adultes apparemment en bonne santé. La plupart des mutations identifiées affectent le canal de libération du Ca2+ du réticulum sarcoplasmique (le récepteur de la ryanodine de type 2, RyR2), et sont classées comme CPVT1. Les mécanismes proposés pour la CPVT1 à ce jour indiquent principalement une sensibilité accrue de RyR2 au Ca2+ cytosolique ou luminal. Dans un article paru dans Circulation Research, les chercheurs de l’UMR-S 1180 (Inserm/UPSaclay, Châtenay-Malabry) ont identifié une famille avec une mutation (R420Q) dans le récepteur RyR2. En utilisant des méthodes intégrées allant de la molécule à l'être vivant entier, à la fois dans un modèle murin RyR2R420Q KI et dans des cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites (hiPSC-CM) d'un patient porteur de CPVT RyR2R420Q, ils ont élucidé de nouveaux mécanismes arythmogènes dans la mutation CPVT RyR2R420Q. Leurs analyses moléculaires (de crosslinking) ont identifié une association plus étroite entre le domaine N terminal et le solénoïde central du canal RyR2R420Q, qui produit des ouvertures plus longues dans les états de sous-conductances (évalué par mesure de canal unique incorporé dans des bicouches lipidiques). De plus, par technique de co-immunoprécipitation ils ont révélé une affinité moindre pour la junctophiline 2 (JP2) pour ce canal muté. JP2 est une protéine qui relie le RyR2, du réticulum sarcoplasmique jonctionnel, aux canaux calciques de la membrane, assurant un rapprochement physique entre ces deux canaux, ce qui est important pour le bon fonctionnement du mécanisme du Ca2+ induced-Ca2+ release. Ce défaut produit un réarrangement nanostructural au niveau de la dyade avec un réticulum sarcoplasmique jonctionnel plus large et des unités de libération de Ca2+ désorganisées (évalué par imagerie de super-résolution gSTED et microscopie électronique, respectivement). Ces défauts moléculaires et subcellulaires produisent des étincelles (sparks) de Ca2+ plus nombreuses et plus longues, avec une plus grande propension aux vagues Ca2+ arythmogènes (mesurées par microscopie confocale) associées à des dépolarisations retardées sous stimulation β-adrénergique à la fois chez l'Homme et chez la souris (mesurées par patch-clamp et microelectrodes). Ceci est en corrélation avec les anomalies des électrocardiogrammes enregistrés chez les patients dans les tests à l’effort et en télémétrie chez la souris. Ainsi, cette approche à plusieurs niveaux permet de corréler les données obtenues dans les cellules cardiaques humaines et murines, et représente la première identification d'un défaut ultrastructural sous-jacent aux arythmies ventriculaires dans la CPVT1. En résumé, dans cette étude intégrée, les chercheurs ont combiné des données sur les cardiomyocytes humains et murins et expérimenté avec des domaines de canaux directement affectés par la mutation. Leurs données ont fourni des informations mécanistiques remarquables et montrent que la mutation CPVT RyR2R420Q, qui induit une interaction plus étroite entre les domaines solénoïde central et N-terminal du canal, produit à la fois un dysfonctionnement au niveau du canal unique et une association altérée avec la protéine junctophiline-2, responsable des altérations nanostructurales de la dyade, représentant un nouveau mécanisme pour la genèse de la CPVT. Le mécanisme moléculaire sous-jacent au dysfonctionnement du canal RyR2R420Q est sans précédent et ouvre de nouvelles voies pour mieux comprendre les mécanismes de la mort subite cardiaque non seulement chez les patients atteints de CPVT1, mais également dans d'autres maladies acquises où la fonction RyR2 est altérée, comme l'insuffisance cardiaque ou les maladies affectant les organes où RyR2 est exprimé, comme le cerveau et le pancréas. Contact : ana-maria.gomez@inserm.fr ou jean-pierre.benitah@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 16, 2021 1:42 PM

|

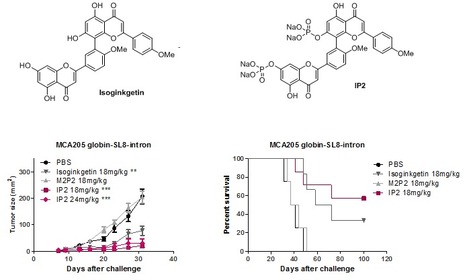

Le succès des vaccins thérapeutiques contre le cancer repose sur l’établissement d’une réponse cellulaire adaptative efficace dirigée contre les antigènes présentés par les cellules tumorales dans les molécules du CMH. Les antigènes ciblés sont des antigènes associés à la tumeur (TAAs) ou des néoantigènes spécifiques de la tumeur (TSAs) pouvant être produits à partir des séquences exoniques du génome mais également des séquences présumées non-codantes par des évènements de traduction non-canoniques. A titre d’exemple, les Pioneer Translation Products (PTPs) sont produits par un événement de traduction non-conventionnelle se déroulant dans le compartiment nucléaire sur des ARNm pré-matures avant l’épissage des introns. Des chercheurs de l’unité Immunologie des tumeurs et Immunothérapie (UMR-S 1015 Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) et du laboratoire Biomolécules : Conception, Isolement et Synthèse - BioCIS (UMR 8076 Cnrs/UPSaclay, Châtenay-Malabry, membre du LabEx LERMIT) ont mis en évidence les propriétés immunomodulatrices de l’inhibiteur de l’épissage isoginkgétine et de sa prodrogue phosphate hydrosoluble nommée IP2. Le composé IP2, dépourvue de toute propriété cytotoxique, augmente la présentation des peptides dérivés des PTPs in vitro et exerce une activité antitumorale remarquable dépendante du système immunitaire in vivo. Les chercheurs ont d’une part, identifié par spectrométrie de masse les TAAs et les TSAs induits par IP2 à la surface des cellules tumorales et d’autre part, mis en évidence des antigènes dérivant de séquences exoniques mais également d’introns retenus. Ils ont évalué l’immunogénicité de ces peptides ex vivo avant de tester leurs propriétés antitumorales in vivo dans le cadre de stratégies de vaccination prophylactique et thérapeutique. Finalement ils proposent une nouvelle stratégie immunothérapeutique antitumorale consistant à combiner le composé immunomodulateur IP2, responsable de l’augmentation de la présentation antigénique par les cellules tumorales, avec un vaccin peptidique qui stimule la prolifération de LT CD8+. Cette étude publiée dans Communications Biology a permis de caractériser IP2, un dérivé de l'isoginkgétine inhibiteur du splicéosome, dont les caractéristiques est d’être : (i) non toxique, (ii) capable d’améliorer la présentation antigénique et l'activation spécifique de lymphocytes T CD8+, et (iii) capable d’induire une réponse antitumorale efficace in vivo. Ces travaux suggèrent clairement que le spliceosome est une cible thérapeutique importante en immuno-oncologie. Contact : sebastien.apcher@gustaveroussy.fr ou mouad.alami@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 24, 2021 11:24 AM

|

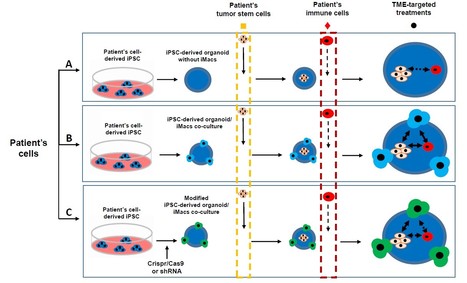

Les progrès thérapeutiques limités pour les cancers cérébraux sont au moins en partie liés aux difficultés à reproduire avec précision le microenvironnement cérébral avec les modèles précliniques actuellement disponibles. Une revue récemment publiée dans Neuron par l’équipe de Florent Ginhoux (SIgN/A*STAR/Singapore) en collaboration avec l’équipe de Jacques Grill (INSERM UMR-S 981 INSERM//UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) fait le point sur les caractéristiques du microenvironnement tumoral dans les cancers du cerveau. L’impact sur la croissance tumorale des interactions entre la microglie, les autres cellules myéloïdes, les cellules gliales, les neurones et les cellules cancéreuses est de plus en plus documenté, mais des nombreuses questions demeurent. Le rôle de la barrière hémato-encéphalique et des composants de la matrice extracellulaire, ainsi que leur hétérogénéité entre différents types de tumeurs et au sein de la même tumeur, compliquent davantage le sujet. Dans la revue il est également discuté des limites des modèles précliniques actuels, tels que les lignées cellulaires et les modèles animaux non humanisés. Des modèles complémentaires, tels que les animaux humanisés et les organoïdes, ouvrent la voie à une connaissance plus approfondie de la biologie des cancers. Sur ces bases, les chercheurs utilisent des organoïdes cérébraux générés à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) à partir de fibroblastes de patients, pédiatriques et adultes, ayant une tumeur cérébrale. Dans ce contexte, les interactions entre des macrophages (iMacs), générés à partir des iPSC et qui développent des caractéristiques similaires à celles de la microglie, des lymphocytes et les cellules tumorales du même patient peuvent être étudiées. Dans le futur, ce modèle « autologue » permettra une évaluation plus efficace des stratégies thérapeutiques pour chaque patient (« avatar du patient »). Ces recherches sont financées par la Fondation Gustave Roussy Campagne Pédiatrique, le Fonds Inkerman de la Fondation de France, la Cris Cancer Fondation, et l’association l’Etoile de Martin. Légende Figure: Les organoïdes cérébraux sont générés à partir d’iPSC (A-B-C) et co-cultivés avec des iMacs (« immune organoïdes ») afin de permettre leur différenciation en cellules similaires à la microglie (B). Les cellules tumorales (■) et les lymphocytes (♦) du patient seront co-cultivés avec les immune organoïdes. Grâce à des techniques de séquençage de cellule unique (ARN et cytométrie de flux), les mécanismes de surveillance immunitaire impliqués dans le développement des cancers cérébraux seront explorés. En utilisant des outils d’édition du génome, ces mécanismes clés pourraient être validés, puis ciblés par des immunothérapies (●). TME: microenvironnement tumoral; iPSC: cellules souches pluripotentes induites; iMacs: macrophages primitifs dérivés d’iPSCs; PBSC: cellules mononuclées du sang périphérique; CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; shRNA : petits ARN en épingle à cheveux. Contact : claudia.pasqualini@gustaveroussy.fr ou ginhouxflorent@gmail.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

January 5, 2021 11:49 AM

|

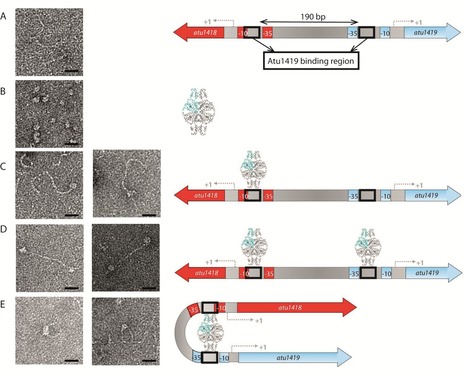

L’agent pathogène A. fabrum responsable de la « galle du collet » possède une région spécifique dénommée SpG8-1b permettant la dégradation des acides hydroxycinnamiques (HCA). Cette région a un rôle primordial dans la transition entre les deux modes de vie de la bactérie, soit la rhizosphère, soit la tumeur de la plante, puisque les HCA peuvent être utilisées comme nutriments et/ou comme molécules de virulence induisant la formation de la tumeur de la plante. La région SpG8-1b est régulée par deux régulateurs transcriptionnels, dont Atu1419. Ce dernier n’avait jamais été caractérisé jusqu’ici. En collaboration avec des microbiologistes et des microscopistes, le groupe de Solange Moréra à l’I2BC a caractérisé le régulateur transcriptionnel Atu1419 in vivo (étude transcriptionnelle) et in vitro (cristallographie, mesures d’affinité, microscopie électronique par coloration négative, gel shifts). Dans leur étude publiée dans Nucleic Acids Research, les chercheurs montrent d’abord qu'Atu1419 réprime trois gènes de la voie de dégradation des HCA. Ils ont identifié une courte région d’ADN (un palindrome de 10 paires de bases) et un palindrome dégénéré capables chacun de se fixer au répresseur Atu1419. Ils ont aussi montré que le N5,N10-méthylènetétrahydrofolate (MEF) serait la molécule effectrice perturbant l'interaction entre Atu1419 et l’ADN et permettant ainsi l'expression des trois gènes. Un résultat inattendu a été qu'Atu1419 est tétramérique alors que les régulateurs GntR étudiés jusqu'ici sont dimériques. Le tétramère permet au répresseur de se lier simultanément à deux sites d’ADN éloignés, formant une boucle d’ADN de répression (voir Figure), contribuant à une régulation fine de l’expression des gènes. Enfin, ces travaux suggèrent un mécanisme de transcription allostérique utilisé par le répresseur Atu1419 induit par le MEF. Légende Figure : Interactions entre le répresseur Atu1419 et la région intergénique de 370 paires de base contenant deux ADN palindromiques reconnus par 1419 et séparés de 190 paires de base visualisés par microscopie électronique à gauche, et les modèles correspondants à droite. (A) Image de la région intergénique, (B) Image du tétramère Atu1419, (C) Image d'un tétramère lié à un palindrome, (D) Image de deux tétramères liés chacun à un palindrome, (E) Image d'un tétramère induisant une boucle d'ADN. Barres d'échelle : 20 nm. Contact : solange.morera@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

October 21, 2020 6:18 AM

|

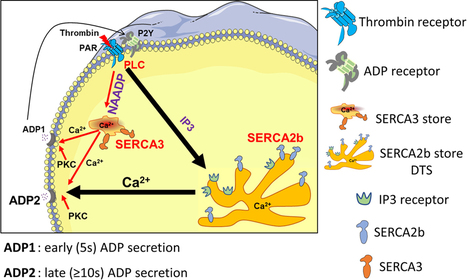

La signalisation calcique est un élément-clé dans le contrôle d'un grand nombre de réponses cellulaires. Les pompes à calcium de type SERCA ont pour fonction de réduire le taux de Ca2+ du cytosol pour le stocker dans des réserves intracellulaires. Les isoformes SERCA2b et SERCA3 coexistent dans les plaquettes, mais leur rôle respectif reste mal compris. Les chercheurs de l’UMR-S 1176 (INSERMUPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) avaient récemment montré que la mobilisation du Ca2+ depuis les réserves spécifiques de SERCA3, mais pas celles de SERCA2b, était nécessaire pour induire une activation complète des plaquettes en réponse à une faible stimulation (Elaïb et al. 2016). Dans une nouvelle étude parue dans Circulation Research, la même équipe a analysé des plaquettes de souris sauvages ou SERCA3-/- et démontré que la sécrétion précoce d’ADP dépendante des réserves SERCA3 est la conséquence de la mobilisation du Ca2+ exclusivement par le NAADP, et non par IP3 qui mobilise, lui, les réserves SERCA2b. La mobilisation des réserves SERCA3 et la sécrétion précoce d'ADP sont complètement bloquées par NED-19, un antagoniste spécifique du NAADP mais pas par l’inhibition par U73122 de la PLC, responsable de la production d’IP3. Réciproquement, mobilisation SERCA3 et sécrétion précoce d'ADP sont stimulées par le NAADP exogène, mais pas par IP3 exogène. En conclusion, la nouvelle voie de signalisation calcique NAADP/SERCA3 initie une sécrétion précoce d’ADP qui renforce l’activation plaquettaire par la mobilisation de la voie IP3/SERCA2b, responsable d’une seconde vague de sécrétion d’ADP. La voie NAADP/SERCA3 est une cible thérapeutique potentielle pour de nouvelles molécules antiplaquettaires qui devraient présenter un risque de saignement plus faible que les molécules actuelles. Contact : regis.bobe@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 18, 2020 9:52 AM

|

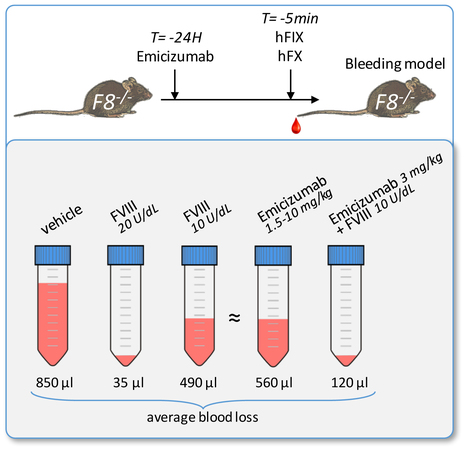

L’hémophilie A est une maladie hémorragique constitutionnelle causée par des mutations dans le gène codant pour le facteur VIII (FVIII) de la coagulation. Le traitement actuel est basé sur une thérapie de substitution consistant à injecter les patients avec du FVIII recombinant ou plasmatique par voie intraveineuse plusieurs fois par semaine. Pour améliorer la prise en charge des patients, une nouvelle molécule, l’emicizumab, a récemment été mise sur le marché. Il s’agit d’un anticorps bispécifique qui mime l’action du FVIII dans la coagulation, en permettant un rapprochement dans l’espace du Facteur IXa et du Facteur X et qui permet donc à la cascade de la coagulation de se poursuivre normalement jusqu’à la formation du réseau de fibrine. L’emicizumab, administré par voie sous-cutanée, s’est révélé efficace dans les essais cliniques mais la difficulté principale à son utilisation reste le suivi biologique des patients puisqu’on ignore quelle est la protection exacte que cet anticorps confère aux patients et quelle est son équivalence par rapport au FVIII. Dans une étude parue dans la revue Blood, l’équipe de l’UMR-S 1176 à la faculté de médecine UPSaclay au Kremlin-Bicêtre, a développé un modèle murin permettant de répondre à ces questions. L’emicizumab étant spécifique pour les facteurs IX et X humains, les souris hémophiles A ont été « humanisées » par injection des protéines humaines et d’emicizumab avant d’être soumises à un test de saignement standardisé. Ainsi il a pu être déduit qu’à dose thérapeutique, l’emicizumab est équivalent à environ 9% de FVIII ce qui permet à un patient hémophile A sévère d’avoir un phénotype d’hémophile A mineur. D’autre part, cette étude a aussi permis de mettre en évidence que l’émicizumab peut fonctionner en synergie avec le FVIII lorsque ce dernier est utilisé à dose infra-thérapeutique. Ceci ouvre des perspectives quant à l’utilisation de l’emicizumab chez des patients hémophiles A mineurs ou modérés qui ne présentent pas une absence totale de FVIII. Cette publication importante d’un point de vue clinique a fait l’objet d’un éditorial et d’un podcast dédié. Contact : cecile.denis@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 26, 2020 4:57 AM

|

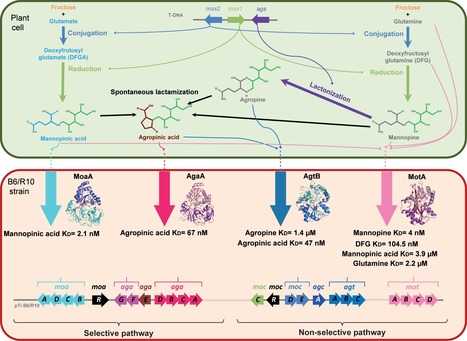

L’agent pathogène Agrobacterium tumefaciens responsable de la « galle du collet » utilise comme nutriments, des composés spécifiques appelés opines, lorsqu’il niche dans la tumeur végétale. Ces opines sont produites par la plante infectée et génétiquement modifiées par les agrobactéries. Les opines quittent les cellules végétales pour être importées dans les agrobactéries via des systèmes de transport composés d’une protéine de liaison (Solute-Binding Protein, SBP) et d’une protéine membranaire (transporteur ABC). Il existe plus d’une vingtaine d’opines dont la mannopine, l'acide mannopinique, l'agropine et l'acide agropinique qui appartiennent à la famille des mannityl-opines. Dans une étude publiée dans Biochemical Journal, des chercheurs de l’I2BC en collaboration avec des microbiologistes Lyonnais ont caractérisé les quatre voies d’assimilation des mannityl-opines in vitro (cristallographie et mesures d’affinité) et in vivo (étude génétique). Ils ont résolu les structures tridimensionnelles des protéines de liaisons (MoaA, AgaA, AgtB et MotA), identifié leur signature moléculaire de liaison à leur(s) mannityl-opine(s) et mesuré leurs affinités. Ils ont montré que deux doubles systèmes de transport de mannityl-opines coexistent, caractérisés par les SBP AgaA et AgtB fixant l'acide agropinique et les SBP MoaA et MotA fixant l'acide mannopinique. L'intérêt de la bactérie de maintenir ces doubles systèmes de transport serait un avantage trophique tout au long du développement de la tumeur végétale. Ces résultats apportent un nouvel éclairage sur la manière dont les quatre mannityl-opines contribuent à la construction de la niche écologique des agrobactéries, du stade précoce au stade avancé de la tumeur végétale. Légende Figure : Métabolisme des mannityl-opines dans les cellules végétales modifiées génétiquement et dans les souches A. tumefaciens R10/B6. Dans les cellules végétales modifiées, les gènes mas1 et mas2 sont responsables de la biosynthèse de l'acide mannopinique et de la mannopine et le produit du gène ags transforme la mannopine en agropine. L'acide agropinique résulte d'une dégradation spontanée des trois autres mannityl-opines. Chez A. tumefaciens B6/R10, deux voies de transport de l'acide agropinique et de l'acide mannopinique coexistent. Les gènes (moaADCB) (cyan) et (motABDC) (rose) codent respectivement pour le transport sélectif et non-sélectif de l’acide mannopinique. Les gènes (agaACDB) (magenta) et (agtABC) (bleu) codent respectivement pour le transport sélectif et non-sélectif de l'acide agropinique. La structure des quatre SBP MoaA, AgaA, AgtB et MotA liées à leur mannityl-opine préférée, qui sont respectivement l'acide mannopinique, l'acide agropinique, l'agropine et la mannopine est représentée. Les valeurs d'affinité sont indiquées. Contact : solange.morera@i2bc.paris-saclay.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...