Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 7, 2019 5:50 PM

|

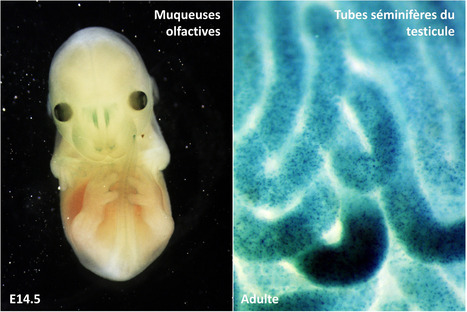

Des mutations du gène DMXL2 sont associées à diverses pathologies humaines, telles qu’un syndrome de polyendocrinopathie-polyneuropathie, une surdité neurosensorielle non syndromique ou encore des cancers du sein. Des chercheurs du laboratoire de Biologie du Développement et Reproduction de l’INRA ce sont intéressés au rôle de Dmxl2 chez la souris. En inactivant ce gène, ils démontrent que DMXL2 est crucial pour la survie, car les nouveau-nés meurent prématurément, dans les 12 h suivant la naissance. En collaboration avec le laboratoire de NeuroBiologie de l’Olfaction (INRA), ils mettent en évidence que la transmission des informations olfactives est affectée, entrainant une altération du comportement alimentaire des souriceaux qui ne se nourrissent pas. Une hypoglycémie sévère est également rapportée mais uniquement chez les nouveau-nés de sexe mâle. Par ailleurs, une analyse fine des sites d’expression de DMXL2 montre que le cerveau, le cœur ou les glandes surrénales expriment cette protéine à la naissance, ce qui pourrait expliquer certains des phénotypes observés. Les chercheurs découvrent également que DMXL2 est exprimé dans les organes associés à la reproduction et en particulier dans les gonades mâles et femelles. En poursuivant leurs investigations, ils montrent que l'inactivation de Dmxl2 spécifiquement dans les testicules diminue fortement l’efficacité de la première vague de spermatogenèse, entraînant une faible production de spermatozoïdes à la puberté. Ces résultats suggèrent que des mutations du gène DMXL2 devraient être recherchées chez des hommes présentant des troubles de la fertilité, car des variants pathogènes de ce gène pourraient être associés à de l’infertilité masculine dans l’espèce humaine. Ces travaux sont parus dans la revue PLoS Genetics.

Contact : maelle.pannetier@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 28, 2019 10:23 PM

|

Effectuer une action au bon moment est une capacité essentielle dans toutes nos activités. La manière dont le cerveau régule la précision temporelle d’une action motrice reste cependant peu comprise. Une hypothèse propose que les rythmes cérébraux lents régulent la fréquence de décharge des potentiels d’action neuronaux. A l’échelle des populations de neurones, ce processus d’encodage temporel de l’information se traduit par des couplages fréquentiels. Cependant, nous ne savons pas si le couplage d’ondes cérébrales impacte l’encodage du temps, c.à.d. la manière dont le cerveau calcule le temps. Dans une étude qui vient de paraître dans le Journal of Neuroscience des chercheurs de NeuroSpin et de NeuroPSI explorent leurs rôles dans la génération volontaire d’un intervalle de temps. Les chercheurs ont enregistré l’activité cérébrale d’individus sains à l’aide de la magnétoencéphalographie pendant qu’ils reproduisaient un intervalle de temps de quelques secondes en appuyant sur un bouton. Un fort couplage entre la phase des ondes lentes alpha (8-12 Hz) et l’amplitude de l’activité haute fréquence beta (15-40 Hz) a été mis en évidence pendant l’intervalle de temps produit. Ce couplage alpha-beta n’est pas lié à la durée absolue produite, mais plutôt à la précision de la production temporelle : plus un individu manifeste un fort couplage alpha-beta dans son activité cérébrale, plus sa production temporelle est précise et stable. Ces résultats suggèrent que les ondes alpha maintiennent la durée cible codée par l’activité beta. Plus globalement, cela signifierait que les couplages fréquentiels au sein de l’activité cérébrale ajusteraient la variance des computations neuronales, ce qui se traduirait par une précision temporelle accrue lors de la réalisation d’une action. Légende de la figure : Un individu avec un fort couplage alpha-beta (rang supérieur) aura une meilleure précision temporelle qu’un individu avec un faible couplage (rang inférieur). Contact : laetitia.grabot@gmail.com ou t.w.kononowicz@icloud.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 23, 2019 12:37 PM

|

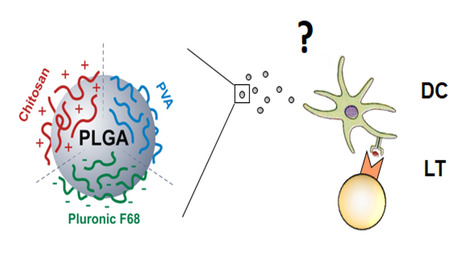

Sachant que les nanoparticules (NP) peuvent activer le système immunitaire, leurs effets doivent être évalués comme de nouveau critère de biocompatibilité pour les biomatériaux. En effet, les conséquences immunitaires peuvent constituer des complications potentielles en nanomédecine. Parmi les biomatériaux émergents, les NP de poly(acide lactique-acide glycolique) (PLGA) sont largement explorées pour diverses applications dans lesquelles le degré d'effet adjuvant désiré peut varier. Or des résultats contradictoires sont rapportés concernant leurs effets sur les cellules dendritiques (DC). Dans une récente étude parue dans Nanotoxicology, des toxicologues (UMR-S 996 INSERM/UPSud) et galénistes (UMR 8612 CNRS/UPSud) de l’Université Paris-Sud (Faculté de Pharmacie, LabEx LERMIT) ont cherché à clarifier ce point en mettant l'accent sur l'impact relatif des propriétés de surface des particules. À cette fin, les fonctions d’internalisation, de modulation du phénotype et de présentation d’antigènes des DC ont été mesurées en réponse aux différentes NP. Les résultats démontrent que les NP de PLGA sont rapidement internalisées par les DC et n'exercent pas d'effets cytotoxiques. Cependant, lors d'une exposition à ces NP, les DC présentent des phénotypes et des profils de sécrétion de cytokines compatibles avec leur activation. Ce travail a permis de souligner que les NP de PLGA peuvent mimer des signaux de danger comparables aux antigènes des TLR, sans pour autant induire une réponse lymphocytaire spécifique d’antigène, ce qui constitue une bonne indication de leur innocuité. Contact : saadia.kerdine-romer@u-psud.fr ou herve.hillaireau@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 18, 2019 9:10 AM

|

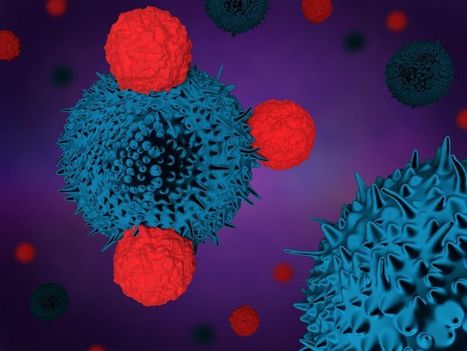

Une analyse menées sur près de 12 000 patients atteints de cancer montre que 25% des malades traités par immunothérapie obtiennent une réponse prolongée. En outre, plus l'immunothérapie est donnée tôt, plus la probabilité d'avoir une réponse prolongée est élevée. Certains patients atteints de cancer répondent extrêmement bien à l'imunothérapie pendant très longtemps. C'est ce que les médecins appellent la "réponse prolongée". Une analyse de 19 études internationales dirigée par l'Institut Curie en collaboration avec l'INSERM et Gustave Roussy et portant sur 11 640 patients a permis de quantifier la proportion de patients qui obtiennent cette réponse prolongée, et ce indépendamment du type de cancer. Les résultats, publiés dans la revue JCO Precision Oncology , montrent que 25% des patients sont concernés.

|

Rescooped by

Life Sciences UPSaclay

from Plant Sciences

February 16, 2019 3:04 AM

|

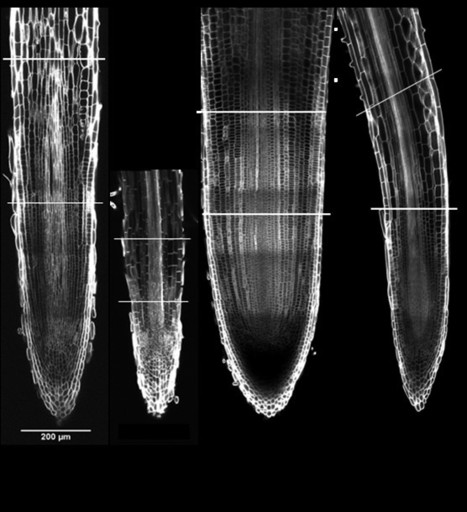

Plant tissue architecture and organ morphogenesis rely on the proper orientation of cell divisions. Previous attempts to predict division planes from cell geometry in plants mostly focused on 2D symmetric divisions. Using the stereotyped division patterns of Arabidopsis thaliana early embryogenesis, we investigated geometrical principles underlying plane selection in symmetric and in asymmetric divisions within complex 3D cell shapes. Introducing a 3D computational model of cell division, we show that area minimization constrained on passing through the cell centroid predicts observed divisions. Our results suggest that the positioning of division planes ensues from cell geometry and gives rise to spatially organized cell types with stereotyped shapes, thus underlining the role of self-organization in the developing architecture of the embryo. Our data further suggested the rule could be interpreted as surface minimization constrained by the nucleus position, which was validated using live imaging of cell divisions in the stomatal cell lineage.

Via Saclay Plant Sciences

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 14, 2019 11:57 AM

|

The mammalian sperm is one of the most dynamic and specialized cells, which depends on specialized intracellular structures for its functioning. The genesis of sperm is a highly regulated, multi-step process, which, if perturbed, often leads to male infertility. The microtubule cytoskeleton plays an integral part at every stage of sperm development. In a recent paper published in the Journal of Cell Science, researchers from the Institut Curie, CNRS UMR3348 and University Paris Saclay in Orsay highlight the importance of posttranslational modification of microtubules in regulating sperm development in mice: perturbation of microtubule modification results in total sperm loss and male infertility in mice. In their study, the group of Carsten Janke demonstrates that deregulation of a key tubulin posttranslational modification, polyglutamylation, leads to perturbations in every step of spermatogenesis. They generated a mouse model that lacked the enzyme (CCP5); a deglutamylase that removes glutamate residues initially added by posttranslational glutamylation. This mouse shows higher levels of tubulin polyglutamylation in testes. This perturbation led to the absence of mature sperm in males. In this mouse model, developing sperm cells fail to rearrange their intracellular contents, present disorganized arrays of microtubules, end up with increased number of centrioles and often lack flagella, which are essential for the sperm to move. All these phenotypes show that the development of sperm is grossly perturbed, thus leading to male infertility. This study opens the possibility that tubulin posttranslational modifications could also govern the development of functional sperm cells in humans, and could one day constitute a therapeutic target to tackle this group of disorders. Contact: Carsten.janke@curie.fr or sudarshan.gadadhar@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 13, 2019 12:51 PM

|

Les saisons s'enchaînent, la parole suit un flux de mots, il pleut souvent quand les nuages s'amoncellent : notre environnement a une forte structure temporelle. Pour comprendre son environnement, le cerveau doit donc extraire les informations pertinentes de séquences d'observations. Dans une étude parue dans eLife, Maxime Maheu, Stanislas Dehaene et Florent Meyniel étudient comment le cerveau humain se représente les aspects les plus élémentaires d'une séquence : Quels sont les événements fréquents ? Comment se succèdent-ils ? Dans leur étude, des participants adultes écoutaient une succession plus ou moins aléatoire de deux sons dans un magnétoencéphalographe, une machine capable de détecter des changements très rapides de l'activité cérébrale. Les auteurs montrent que l’activité cérébrale évoquée par chaque son est modulée par le niveau de surprise que ce dernier induit, et que l'on peut quantifier d’un point de vue statistique. Leur analyse décèle une succession de processus. L’activité induite rapidement par un son reflète le calcul de statistiques simples (comme la fréquence relative de sons), estimées à partir d'observations récentes et anciennes. Au contraire, l’activité cérébrale plus tardive reflète le calcul de statistiques plus complexes (les probabilités de transition entre les sons) et estimées à partir des observations récentes seulement. Ces résultats montrent que le cerveau est équipé de plusieurs systèmes spécialisés dans le calcul de statistiques de différentes natures, lui permettant vraisemblablement d’être sensible à de multiples régularités temporelles, du rapide flux de parole jusqu'au lent cycle des saisons. Contact : maheu.mp@gmail.com et florent.meyniel@gmail.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 13, 2019 9:22 AM

|

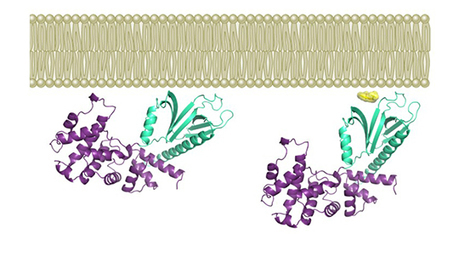

De nombreux processus pathologiques sont orchestrés par des protéines qui s’associent à la périphérie des membranes, mais ces protéines sont le plus souvent réfractaires aux inhibiteurs classiques qui agissent en bloquant leur capacité à établir des interactions. Jacqueline Cherfils et son équipe au sein du LBPA (ENS Paris-Saclay, LabEx LERMIT) ont mis en évidence qu’une inhibition efficace et sélective de l’activité de ces protéines peut être obtenue en abordant le problème à l’envers, c’est-à-dire en stabilisant leur interaction avec la membrane dans une configuration incompatible avec l’activité biologique. Cette étude vient d'être publiée dans Nature Chemical Biology.

Les petites GTPases sont des « interrupteurs moléculaires » qui régulent une multitude de fonctions cellulaires majeures, telles que la transduction des signaux, le trafic membranaire et la motilité des cellules. Le revers de cette polyvalence est que ces protéines sont défectueuses ou détournées de leurs fonctions dans de nombreuses pathologies telles que les cancers, les infections ou les maladies cardiovasculaires. Pour fonctionner, ces protéines sont recrutées à la surface des membranes intracellulaires, où elles sont activées par des facteurs d’échange nucléotidiques (les GEF), qui sont eux-mêmes régulés par les membranes. Les petites GTPases et leurs régulateurs représentent ainsi un véritable cas d’école pour l’inhibition des interactions protéine-membrane dans un contexte à fort potentiel d’innovation thérapeutique.

Cette étude rapporte la caractérisation d’une petite molécule, nommée Bragsin, qui exploite un mécanisme inédit pour inhiber l’activation de la petite GTPase Arf par son GEF BRAG2 à la surface des membranes in vitro et in vivo. La structure cristallographique de l’inhibiteur fixé à BRAG2, combinée à des mesures d’inhibition in vitro avec des protéines purifiées et des membranes artificielles, montre que l’inhibiteur agit en se fixant au site par lequel le GEF s’associe à la membrane. De façon remarquable, l’inhibiteur n’empêche pas la fixation du GEF à la membrane mais se glisse à l’interface entre la protéine et les lipides membranaires (Figure), ce qui perturbe l’orientation du GEF vis-à-vis de la membrane, désajuste son interaction avec la petite GTPase et empêche son activation. La molécule Bragsin inhibe l’activation d’Arf par BRAG2 in vivo, induisant la dispersion d’un compartiment cellulaire, le réseau trans-Golgien, et affectant la formation de structures pluricellulaires tridimentionnelles, les sphéroïdes tumoraux, par des cellules de cancer du sein. Bragsin, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet, est donc à l'avant-garde d'une nouvelle classe de molécules qui modifient les interactions protéine-membrane sans induire de dissociation.

Contact : jacqueline.cherfils@ens-cachan.fr ou mahel.zeghouf@ens-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 11, 2019 4:31 AM

|

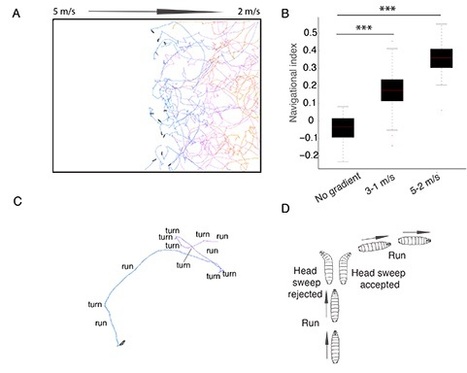

Les larves de drosophiles ont-elles la machinerie neuronale pour éviter les vents forts, ou se déplacent-elles simplement là où la brise les prend? Une équipe dirigée par Tihana Jovanic, chercheuse au Howard Hughes Medical Institute (USA) dans le laboratoire de Marta Zlatic, et maintenant chef d'équipe à l'Institut des Neurosciences de Paris-Saclay (Neuro-PSI), a répondu à cette question en étudiant la navigation de larves de drosophiles soumises à des vents dans une arène expérimentale. Le travail, publié le 7 février 2019 dans le journal Current Biology, est le premier à examiner la neurobiologie des larves de drosophiles lorsqu'elles naviguent dans des gradients de vitesse de vent et décrit les stratégies comportementales utilisées par les larves pour éviter le vent. En particulier, l'étude révèle sept neurones impliqués dans la réponse d'évitement à des vents forts, ainsi que deux voies sensoriels dans des endroits différents du système nerveux.

Contact : Tihana.Jovanic@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 2019 4:43 PM

|

Déterminer pour chaque femme atteinte d’un cancer du sein la façon dont il va évoluer permettrait de leur proposer des innovations thérapeutiques adaptées. Une étude menée par des chercheurs de l’Université Paris-Saclay, en collaboration avec le Peter MacCallum Cancer Centre à Melbourne (Australie) sur une cohorte de femmes atteintes d’un cancer dit triplement négatif vient d’être publiée dans la première revue internationale de cancérologie clinique, Journal of Clinical Oncology. Contact : stefan.michiels@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 6, 2019 10:24 AM

|

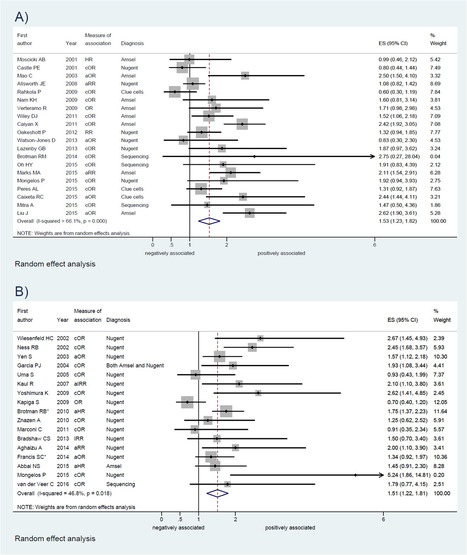

Le microbiote vaginal pourrait moduler la susceptibilité vis-à-vis de plusieurs infections sexuellement transmissibles (IST), telles que le papillomavirus humain (HPV), Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium. L’infection persistante par un HPV cancérigène est un prérequis pour le cancer du col de l’utérus, et les infections génitales par C. trachomatis, N. gonorrheae et M. genitalium sont toutes associées aux infections génitales hautes (endométrite et salpingite principalement) et à des problèmes d’infertilité par la suite. Peu de consensus se dégage de la littérature au sujet de l’association entre ces infections et le microbiote vaginal, du fait des diverses techniques de caractérisation de la flore vaginale et des schémas d’étude proposés. Dans une méta-analyse sur le sujet réalisée par une équipe INSERM/UVSQ de l’UMR 1181 B2PHI à l’UFR de Médecine de Montigny-le-Bretonneux et qui vient d’être publiée dans Clinical Microbiology and Infection, les chercheurs ont recherché sur Medline et le Web of Science tous les articles publiés entre 2000 et 2016 présentant une mesure d’association entre microbiote vaginal et l’une des IST considérées, dans des populations de femmes, en se limitant au diagnostic moléculaire des IST. En dichotomisant la flore vaginale en deux grandes catégories (non-dominé-par-Lactobacillus vs dominé-par-Lactobacillus) sur la base du séquençage de l’ARNr 16S bactérien, ou du score de Nugent, ou des critères d’Amsel, les chercheurs ont mis en évidence des tendances par IST. Les mesures d’association pour HPV s’étendent de 0.6 (IC95% 0.3–1.2) à 2.8 (IC95% 0.3–28.0) et de 0.7 (IC95% 0.4–1.2) à 5.2 (IC95% 1.9–14.8) pour C. trachomatis, avec une moyenne significativement supérieure à 1 dans les deux cas, indiquant que les résultats convergent vers l’existence d’une association entre ces IST et une flore vaginale non-dominée par Lactobacillus spp. L’hétérogénéité des résultats semble liée principalement à la zone géographique des études, à la méthode de caractérisation de la flore vaginale (pour HPV) et aux catégories d’âge étudiées (pour C. trachomatis). Pour N. gonorrheae, en moyenne aucune association n’a été mise en évidence, soit qu’elle n’existe pas, soit que trop peu d’études l’aient mesurée ou dans des populations d’études trop petites. Enfin pour M. genitalium, seules quatre études ont abordé cette question. En bref, ces résultats soutiennent un rôle protecteur d’une flore vaginale dominée par des Lactobacillus vis-à-vis de HPV et C. trachomatis, bien que de plus amples études longitudinales soient nécessaires pour déterminer précisément si la flore vaginale prédispose à l’infection ou si l’infection elle-même modifie la flore vaginale. Légende de la figure : A. Mesures d'association entre flore vaginale non dominée par des Lactobacillus et infection par HPV, B. Mesures d'association entre flore vaginale non dominée par des Lactobacillus et infection par Chlamydia trachomatis. Contact : jeanne.tamarelle@uvsq.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 5, 2019 12:11 PM

|

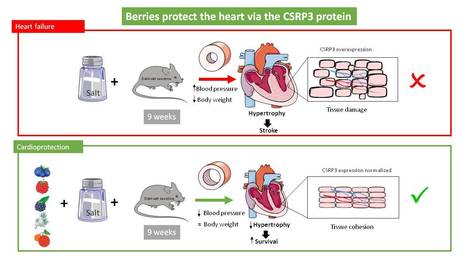

Des chercheurs de l’université Paris Sud, du CNRS, de l’INSERM et de l’APHP ont collaboré avec trois équipes de chercheurs portugais et italiens dans le cadre du projet ANR international Cardio-BDP. Ils ont élaboré un régime alimentaire supplémenté en 5 baies, caractérisé leur contenu en polyphénols et étudié leur métabolisation chez le rat au niveau de différents organes et fluides (foie, rein, cerveau, plasma, urine et cœur) indiquant ainsi la possibilité d’effets systémiques. Une étude de la fonction cardiaque menée au sein de l’UMR-S 1180 INSERM/UPSud/LabEx LERMIT a montré qu’après 9 semaines de ce régime alimentaire enrichi en baies, des rats Dahl hypertendus ne développaient pas insuffisance cardiaque ou étaient moins atteints. Grâce à une collaboration avec la plateforme de protéomique de l’Institut Cochin, une analyse du protéome global du ventricule gauche a révélé une surexpression de certaines protéines contrôlant la cytoarchitecture du cardiomyocyte dont la protéine CSRP3. Les chercheurs ont ensuite pu démontrer in vitro sur des cardiomyocytes néonataux de rats que cette protéine contrôlait l’hypertrophie cellulaire et qu’elle était régulée par des polyphénols purs comme le resvératrol et des métabolites circulant comme le 4-methylcatechol sulfate. Les polyphénols ont également protégé les rats d’une dysfonction rénale via l’aquaporine 1 et de la fibrose aortique, mais les mécanismes cellulaires et moléculaires restent à élucider. Ces travaux menés par Catherine Brenner et ses collaborateurs ont été publiés dans la revue Journal of Nutrional Biochemistry. Contact : catherine.brenner@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 4, 2019 6:02 AM

|

En plein cœur de la chimie marine, la famille des alcaloïdes guanidiniques cycliques complexes fascinent les chimistes depuis longtemps. Dans un travail collaboratif publié récemment dans Angewandte Chemie, et impliquant des chercheurs du laboratoire BioCIS (UMR 8076 Cnrs/UPSud, LabEx LERMIT) à la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry, une nouvelle hypothèse de biosynthèse a été formulée pour ces structures naturelles en particulier les crambescines. Le projet a permis non seulement de valider les hypothèses par marquage isotopique sur une éponge marine modèle mais aussi de vérifier la faisabilité chimique par une synthèse bio-inspirée efficace. Un retour d’expérience des études de chimie a même permis d’affiner l’hypothèse de biosynthèse. Un schéma cohérent expliquant la formation des squelettes et les niveaux de diversité des crambescines, crambescidines et batzelladines est aujourd’hui proposé. Contact : erwan.poupon@u-psud.fr ou laurent.evanno@u-psud.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 6, 2019 8:36 AM

|

Des horloges circadiennes existent dans l’ensemble des organismes vivants et permettent d’adapter la physiologie et le comportement aux cycles jour-nuit imposés par la rotation de la terre sur elle-même. Chez les organismes multicellulaires, un oscillateur circadien est présent dans la plupart des cellules où il résulte de l’interaction de boucles de rétroaction négative transcriptionnelle. Chez la drosophile, la boucle principale met en jeu deux activateurs (CLOCK (CLK) et CYCLE (CYC)) et deux répresseurs (PERIOD (PER) et TIMELESS (TIM) de la transcription. En fin de journée, le dimère CLK-CYC active la transcription de centaines de gènes, dont les gènes per et tim dont les produits forment également un complexe. La protéine PER agit directement comme répresseur de CLK-CYC, tandis que la protéine TIM semble avoir pour fonction principale de réguler la quantité et la fonction de son partenaire PER. Ainsi, TIM contrôle l’accumulation nocturne de PER, son entrée dans le noyau de la cellule au cours de la nuit, et sa dégradation matinale qui permet le démarrage d’un nouveau cycle de transcription circadienne par CLK-CYC. Un grand nombre de mécanismes post-traductionnels (en particulier phosphorylation et ubiquitylation) régulent la stabilité de PER et de TIM, mais aucun mécanisme affectant la stabilité de leurs transcrits n'avait encore été décrit. Dans une étude parue le 4 Mars dans la revue PNAS, une équipe de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay dévoile un mécanisme qui contrôle le rythme circadien en régulant spécifiquement la quantité de l’ARNm tim. Un crible comportemental basé sur l’expression d’ARN interférents dans les neurones d’horloge a identifié la protéine POP2 comme étant requise pour des rythmes veille-sommeil normaux chez la mouche. POP2 est une deadénylase appartenant au complexe de déadénylation CCR4-NOT, impliqué dans la régulation de polyadénylation des ARNm qui joue un rôle majeur dans le contrôle de leur stabilité. De façon étonnante, POP2 raccourcit la queue poly(A) de l’ARNm tim mais pas celui des ARNm d’autres gènes d’horloge, tels que per ou Clk. Lorsque la quantité de POP2 est diminuée, la queue de poly(A) à l’extrémité 3’ de l’ARNm tim est anormalement longue (voir figure). Il en résulte des niveaux d’ARNm tim trop élevés pendant la journée ce qui induit une augmentation de la quantité de la protéine TIM dont les oscillations, nécessaires au rythme comportemental, sont alors altérées. La façon dont POP2 reconnaît spécifiquement l’ARNm tim reste pour l’instant inconnue. L’étude révèle également une facette inattendue de la protéine PER. L’effet de la diminution de POP2 sur l’ARNm tim disparaît chez les mutants dépourvus de PER, ce qui indique que ce répresseur transcriptionnel interagit avec la régulation post-transcriptionnelle de son partenaire TIM. Il apparaît donc que la transcription circadienne de tim est directement couplée aux mécanismes de contrôle de la polyadénylation, par des mécanismes dont la nature et l’étendue restent à découvrir, et qui font l’objet des travaux actuels. Contact : rouyer@inaf.cnrs-gif.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 23, 2019 12:58 PM

|

Three studies carried out in the SILEG team of the IPS2 institute and published in January and February 2019 shade light on different aspects of signaling pathways regulating root system development in legume plants. Recent work performed in the “Signaling pathways regulating legume root system architecture” team headed by Florian Frugier at IPS2 highlighted new features of signaling pathways regulating the root system architecture of legume plants. In the Fonouni-Farde et al. study published in Scientific Reports, a negative function of the gibberellin phytohormones on Medicago truncatula root system development and growth was reported, as well as a role in the patterning of the root cortex. In the Gautrat et al. study published in the Journal of Experimental Botany, a transcriptomic approach revealed that the CLAVATA 3-like (CLE) secreted signaling peptide MtCLE13 regulates negatively the Nod factor signaling pathway required to initiate symbiotic nodulation in M. truncatula roots. In addition, an upregulation of two closely related F-box encoding proteins was identified, which negatively regulate nodulation, as another way to inhibit nodulation. Finally, the Laffont et al. study published in Plant Physiology revealed thanks to the identification of a new mutant allelic series and to the construction of a double mutant, combined with complementary approaches, that an independent regulation of symbiotic nodulation is exerted by the Super Numeric Nodule (SUNN) negative and the Compact Root Architecture 2 (CRA2) positive signaling pathways. These two systemic pathways act in shoots to perceive secreted signaling peptides from two different families, CLE and C-terminally Encoded Peptides (CEP), to integrate signals at the whole plant level to modulate lateral root and/or nodule formation depending on soil nitrogen availability. Contact : florian.frugier@ips2.universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 21, 2019 4:45 PM

|

Le gène TCTP est présent chez les animaux et les végétaux. Les travaux d’une collaboration de chercheurs, impliquant l’Université Paris-Saclay, permettent d’éclaircir comment cette protéine régule la multiplication cellulaire. En 2010, les scientifiques avaient découvert de fortes similitudes dans la multiplication cellulaire, due à ce gène, de deux organismes très éloignés, une plante, Arabidopsis, et une mouche, la drosophile. Les nouveaux résultats, publiés dans la revue PloS Genetics, permettent une avancée majeure dans la compréhension de la prolifération cellulaire, responsable de la formation de tumeurs, et de la formation des organes.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 16, 2019 6:21 PM

|

Une collaboration internationale de chercheurs en psychiatrie, pilotée par une équipe de NeuroSpin, a démontré que les algorithmes de « machine learning » permettent d’identifier une signature neuroanatomique de la schizophrénie, reproductible dans les différents sites d’acquisition des images et pour les différentes étapes d’évolution de la maladie. Voir article dans Acta Psychiatrica Scandinavica Contact : amicie.depierrefeu@gmail.com

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 14, 2019 12:26 PM

|

Des chercheurs de la Faculté de Pharmacie de l'UPSud ont développé un nouveau nanomédicament anti-douleur qui cible la spécifiquement la zone concernée tout en évitant les effets secondaires liés aux opiacés, comme l’addiction. L’équipe de Patrick Couvreur à l’Institut Galien Paris-Sud (Paris-Sud/CNRS) en collaboration avec des scientifiques de l’Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (Inserm/Paris Descartes) et du laboratoire de neuropharmacologie de la Faculté de Pharmacie (INSERM UMR-1178 Paris-Sud/Inserm) ont participé à cette avancée, présentée dans une étude publiée dans la revue Science Advances. Les chercheurs ont couplé des neuropeptides endogènes, des molécules naturelles agissant sur les récepteurs liés à la douleur qui n’induisent pas d’effets secondaires mais qui sont habituellement métabolisées par le corps en quelques minutes, à un lipide, le squalène. « Il a été montré que ces nanomédicaments induisaient, chez le rat, un effet anti-douleur important et prolongé, avec une efficacité plus grande que celle de la morphine », note l’équipe. En outre, en ne délivrant leur principe actif que dans la zone inflammatoire douloureuse, ces nanoparticules évitent les effets centraux responsables des phénomènes d’addiction. Cette information a été reprise dans le Figaro et sur France Inter le 14 février. Voir aussi le communiqué de l'Inserm. Contact : patrick.couvreur@u-psud.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 13, 2019 12:58 PM

|

La lumière est vitale pour les plantes mais certaines espèces parviennent à se passer totalement de photosynthèse. Pour comprendre cette transition évolutive, des équipes de l'Institut des Sciences des Plantes - Paris-Saclay (IPS2) et du Muséum National d'Histoire Naturelle (ISYEB) ont étudié des orchidées sauvages mutantes dépourvues de chlorophylle poussant spontanément dans la nature. Dans leur étude parue dans the Plant Journal, les chercheurs ont utilisé des techniques à haut débit pour établir l’expression génétique (transcriptomique) et la diversité des métabolites (métabolomique). La comparaison des mutants albinos aux individus verts des mêmes populations suggère que la perte de l’activité photosynthétique oblige ces plantes à recycler leurs propres tissus et à utiliser les apports en acides aminés et en sucres des champignons mycorhiziens qui colonisent les racines de ces plantes. Cependant, cette capacité à se passer de la lumière ne dépend pas d’un bouleversement du métabolisme de ces plantes. Au contraire, cette transition se base sur la forte plasticité métabolique des végétaux et sur un apport suffisant de nutriments organiques par leurs champignons mycorhiziens. Contact : etienne.delannoy@inra.fr et marc-andre.selosse@mnhn.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 13, 2019 12:35 PM

|

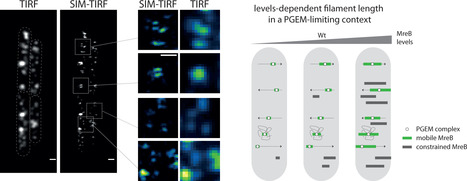

Pour la plupart, les bactéries sont entourées d’une structure rigide, la paroi, qui leur confère leur forme (bâtonnet, sphère…), d’une part, et, d’autre part, fournit une enveloppe protectrice résistante aux agressions extérieures. Essentielle, cette paroi est la cible de nombreux antibiotiques et les enzymes qu’ils inhibent sont le sujet d’intenses recherches depuis de nombreuses années. Pourtant, la machinerie en charge de la synthèse de la paroi reste peu comprise. Les protéines MreB, des homologues de l’actine eucaryote, sont des facteurs clés de la synthèse de la paroi. Etudiées depuis près de deux décennies, ces protéines furent initialement décrites comme formant des structures allongées en hélice chez les bactéries en bâtonnet, devenant l’archétype de ce type de structures bactériennes. Depuis 2011, l’utilisation de techniques de microscopie plus performantes (microscopie TIRF et confocale), en montrant l’existence d’amas protéiques de petites tailles, avait remis en cause ce dogme, mettant à bas les modèles de synthèse de la paroi et lançant un débat de plusieurs années. Afin d’éclairer cette controverse, l’équipe ProCeD de l’institut Micalis (UMR1319-INRA), a étudié les facteurs contribuant à la formation des différents types de structures formées par MreB. Elle a ainsi révélé dans une étude parue dans mBio que celles-ci ne forment pas d’hélice mais des amas discrets qui s’allongent en filaments circulaires à des concentrations artificiellement hautes de MreB. Grâce une approche dite de super-résolution, l’équipe a montré que durant la croissance et à sa concentration naturelle, les amas de MreB forment des filaments nanométriques (donc non résolu en microscopie photonique classique) s’alignant perpendiculairement au grand axe cellulaire. Les propriétés dynamiques de ces nano-filaments permettent de faire de nouvelles hypothèses sur le contrôle de la synthèse de la paroi bactérienne, cible majeur de la lutte antimicrobienne. Contact : arnaud.chastanet@inra.fr ou Rut.carballido-lopez@inra.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 11, 2019 8:31 AM

|

Le milieu marin et en particulier les populations et communautés microbiennes constituent des réservoirs de biodiversité et donc des ressources génétiques de choix. Les progrès de l’analyse de séquences génomiques à haut débit en permettent l’exploration. Des équipes de l’I2BC (département de microbiologie) et de l’Université de Granada (departamento di microbiología), associées à des chercheurs malaisiens (University of Malaya) et chinois (Jiangsu University), ont analysé le génome de souches d’Alteromonas stellipolaris isolées de fermes aquacoles. Cette analyse a permis de comprendre comment ces souches pouvaient réduire fortement la virulence de bactéries marine du genre Vibrio vis-à-vis du corail Oculina patagonica. Cette protection résulte de la capacité d’A. stellipolaris de dégrader des signaux extracellulaires qu’échangent les cellules du pathogène pour contrôler sa virulence en fonction de sa concentration cellulaire (régulation dite quorum sensing). L’étude a aussi démontré que les souches d’Alteromonas pouvaient constituer des sources d’enzymes d’intérêt biotechnologique, tels que des alginate-lyases utilisées pour la production de biocarburant ou en thérapeutique, des α-amylases importantes pour les industries alimentaires, ou des chitinases utilisées pour le traitement des déchets de chitine. Une des souches analysées produit aussi du fucose, en tant que composant abondant de son polysaccharide extracellulaire, un composé recherché en cosmétologie et pharmacologie. Une seconde souche héberge un groupe de gènes d’organisation jusque-là inconnue, permettant la synthèse non ribosomique d’un ou de plusieurs peptides, démontrant ainsi que le milieu marin est une source de composés bioactifs encore sous-explorée. Contact : yves.dessaux@i2bc.paris-saclay.fr ou marta.torres-bejar@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 2019 4:48 PM

|

Des chercheurs du SPI (Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, CEA de Saclay) en collaboration avec des équipes d’une fondation européenne, l’EF Clif, ont réalisé des analyses métabolomiques globales puis ciblées qui ont permis de mettre en évidence une activation de la voie métabolique de la kynurénine chez des patients cirrhotiques décompensés. Le déséquilibre de cette voie hautement régulée est vraisemblablement à l’origine des symptômes observés au cours de la décompensation cirrhotique, lorsque le corps ne peut plus compenser les dysfonctionnements du foie. Voir article dans Hepatology.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 2019 12:52 PM

|

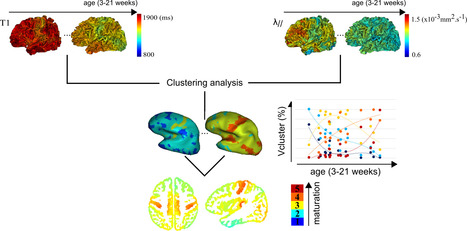

Bien que les principaux réseaux cérébraux soient déjà en place à la naissance, d’intenses changements microstructurels se produisent dans le cortex du nourrisson avec le développement des connexions intra-corticales, la synaptogenèse, la myélinisation, etc. Alors que ces processus sont concomitants avec les développements sensorimoteurs et cognitifs de l’enfant, leur déroulement n’a été que peu étudié in vivo au cours de la première année postnatale. Dans une récente étude publiée dans NeuroImage, des chercheurs de NeuroSpin (Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, CEA de Saclay) ont considéré différentes approches pour cartographier la maturation corticale en imagerie par résonance magnétique (IRM) chez des nourrissons sains âgés de 1 à 5 mois. Ils se sont focalisés sur des paramètres quantitatifs qui varient avec la microstructure : les temps de relaxation longitudinale et transversale, la diffusivité parallèle issue du tenseur de diffusion. Les cartes correspondantes ont tout d’abord été analysées de façon indépendante, révélant que chaque paramètre a sa propre temporalité de maturation entre régions cérébrales et au cours du développement. Pour pallier aux limites d’interprétation de ces analyses, les chercheurs ont considéré dans un second temps une approche multiparamétrique basée sur un algorithme de clustering, leur permettant d’analyser les paramètres conjointement et de tirer profit de leur complémentarité. Cela leur a permis de mettre en évidence des différences de maturation, spatiales et temporelles, à l’échelle de chaque nourrisson et du groupe. En bon accord avec les références post mortem sur le sujet, cette étude propose des marqueurs in vivo de la maturation corticale, qui pourront être corrélés à l’avenir avec les acquisitions fonctionnelles du bébé. Contact : jessica.lebenberg@gmail.com et jessica.dubois@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 6, 2019 8:47 AM

|

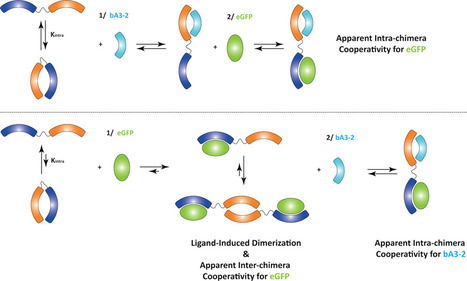

Artificial proteins binding any predefined “target” protein can now be efficiently generated using combinatorial libraries based on robust protein scaffolds. αRep is such a family of artificial proteins, based on an α-solenoid protein repeat scaffold. The low aggregation propensity of the specific “binders” generated from this library opens new protein engineering opportunities such as the creation of biosensors within multidomain constructions. Here, we have explored the properties of two new types of artificial bidomain proteins based on αRep structures. Their structural and functional properties are characterized in detail using biophysical methods. The results clearly show that both bidomain proteins adopt a closed bivalve shell-like conformation, in the ligand free form. However, the presence of ligands induces a conformational transition, and the proteins adopt an open form in which each domain can bind its cognate protein partner. The open/closed equilibria alter the affinities of each domain and induce new cooperative effects. The binding-induced relative domain motion was monitored by FRET. Crystal structures of the chimeric proteins indicate that the conformation of each constituting domain is conserved but that their mutual interactions explain the emergent properties of these artificial bidomain proteins. The ligand-induced structural transition observed in these bidomain proteins should be transferable to other αRep proteins with different specificity and could provide the basis of a new generic biosensor design.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 5, 2019 10:13 AM

|

Les levures du sous-phylum Saccharomycotina, les « budding yeasts », font l’objet d’une évolution régressive de leur métabolisme des ARNm : perte dramatique d’introns, disparition partielle de l’ARN interférence, suppression ou simplification de mécanismes de contrôle qualité tels que « l’exon-junction complex » (EJC). Chez de nombreuses espèces eucaryotes, ce complexe multi-protéique est déposé quelques 20-24 pb en amont de la jonction exon-exon lors de l’épissage des introns. L’EJC joue un rôle de plateforme pour le recrutement de facteurs prépondérants pour les étapes d’export, de traduction et de dégradation impliquant le « non-sense mediated mRNA decay », un autre mécanisme de contrôle qualité. Le travail récemment publié dans Scientific Reports par une équipe de l’INRA Micalis rapporte l’identification des protéines composant l'EJC, à savoir Mago, Y14 et eIF4A3, dans au moins sept espèces de levures, y compris Yarrowia lipolytica, autrement connue pour ses intérêts biotechnologiques. Des facteurs périphériques liés à l’EJC, qui permettent son assemblage (Ibp160 ou Cwc22) ou qui interviennent dans des processus en aval, sont également présents dans les même espèces, formant ainsi un package évolutif. Des études de co-immunoprécipitation chez Y. lipolytica ont montré que Mago et Y14 ont conservé la capacité de former des hétérodimères, qui se lient aux facteurs périphériques Upf3, Aly/REF et Pym. L'analyse des phénotypes et du transcriptome des mutants de l'EJC a mis en évidence l’implication de Y14 et Mago dans le métabolisme des ARNm et notamment que Y14 pourrait interférer avec l'épissage des pré-ARNm ou séquestrer l'ARNm dans le noyau avant son export. Ces résultats indiquent que la levure est un modèle pertinent pour comprendre les fonctions de l’EJC. Contact : anita.baudevin@inra.fr & cecile.neuveglise@inra.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...