Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2017 6:11 PM

|

Agitation, quiproquos, adultères et satire de la bourgeoisie : Bienvenue chez Georges Feydeau !

Le célèbre auteur dramatique s'installe à la Comédie-Française. Il nous entraîne dans un formidable tourbillon interprété par l'inégalable troupe de la Comédie-Française, orchestré par Isabelle Nanty et mis en valeur par le grand couturier Christian Lacroix.

Un hôtel... particulier

« Sécurité et discrétion ! Hôtel du Libre-Échange, 220, rue de Provence ! Recommandé aux gens mariés… ensemble ou séparément ! ». C'est l'annonce publiée par cette auberge pas comme les autres qui n'est pas du goût de l'intraitable Angélique Pinglet. Son mari, en revanche, est nettement plus flexible. Il compte d'ailleurs, dès le soir même, visiter le litigieux établissement avec Marcelle Paillardin, l'épouse délaissée de son voisin. Mais rien en se passe comme prévu. Malheureusement pour eux... et heureusement pour nous !

Une distribution... exceptionnelle

La pièce de Georges Feydeau écrite en collaboration avec Maurice Desvallières est façonnée par l'œil expérimenté de la metteuse en scène Isabelle Nanty connue également pour ses talents de comédienne. Elle dirige pour l'occasion la talentueuse troupe de la Comédie-Française. Les décors et la scénographie sont réalisés par un autre grand nom, de la mode, cette fois-ci : Christian Lacroix.

Un rendez-vous artistique décrit par Isabelle Nanty :

J’ai une grande admiration pour l’artiste Christian Lacroix, pour son goût singulier et unique, le filtre de poésie qu’il pose sur tout ce qu’il touche. Notre rencontre s'est faite sur le mode d'une magnifique communauté d'intuitions, pour ne pas dire sur celui de la télépathie !

Apprenez-en plus sur "Isabelle Nanty, entre cinéma et Comédie-Française" en lisant cet article de la rédaction de Culturebox

DISTRIBUTION

Date 27 juin 2017

Durée 2h 20min

GenreThéâtre

ProductionMFP - Multimédia France Productions

Auteur Georges Feydeau et Maurice Desvallières

Metteur en scène Isabelle Nanty

Avec la troupe de la Comédie-Française Thierry Hancisse, Anne Kessler, Bruno Raffaelli, Alain Lenglet, Florence Viala, Jérôme Pouly, Michel Vuillermoz, Bakary Sangaré, Christian Hecq, Laurent Lafitte, Rebecca Marder, Pauline Clément, Julien Frison et les comédiens de l'Académie

Scénographie et costumes Christian Lacroix

Lumières Laurent Béal

Arrangements musicaux Vincent Leterme

Travail chorégraphique Xavier Legrand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 10, 2017 4:07 AM

|

Par Aurélien Ferenczi dans Télérama

A la Comédie-Française, il avait su tirer parti de son physique atypique dans son jeu et ses choix de personnages. Pourtant, en perdant du poids, il a du tout réapprendre pour se réinventer.

C’est un soir après une représentation de La Règle du Jeu, à la Comédie-Française : Laurent Lafitte, qui joue dans le spectacle, reçoit les félicitations d’une amie, qui remarque aussitôt : « Il est très bien, ce drôle de Monsieur Loyal qui chante de la variété italienne. Mais c’est curieux d’avoir fait venir dans la troupe un acteur qui joue exactement comme Serge Bagdassarian… » La dame a l’œil, ou pas : le comédien en question, l’une des présences fortes du spectacle, joue d’autant plus comme Serge Bagdassarian qu’il n’est autre que le comédien lui-même, méconnaissable. Il a perdu 110 kilos en dix-huit mois…

Prof d'anglais à Dunkerque

Flash-back : repéré par la précédente administratrice, Muriel Mayette, celui qui n’est encore qu’un comédien « régional », comme il le dit modestement, rentre au Français en 2007. Serge Bagdassarian a passé vingt ans dans le Nord : prof d’anglais à Dunkerque, il a fondé une troupe de théâtre semi-amateur, qui tourne dans la région et marche plutôt bien. Il s'est mis en congé de l’Education Nationale et vit joyeusement de l’intermittence : formé au « masque » par Mario Gonzales, un ancien de chez Mnouchkine, il joue dans des mises en scènes de Vincent Goethals ou Claire Dancoisne, d’autres « régionaux » comme lui.

Pas de quoi néanmoins se sentir légitime à rejoindre la première troupe de France. « J’avais du mal à me sentir acteur, j’avais l‘impression d’être le seul à n’avoir pas fait d’école de théâtre. Je ne savais pas dire les vers. Je me disais : un jour, ils s’apercevront bien que je ne sais pas jouer... Alors que j’hésitais, Muriel Mayette m’a dit : « Reste un an, si ça ne te plait pas, tu t’en vas !» J’ai gardé cette phrase en tête, qui me paraît assez saine. »

Surface physique

Serge Bagdassarian devient, sans jeu de mot, ni mauvaise intention, le « gros » de la troupe. « Mais un gros très mobile : j’ai toujours fait pas mal de sport et j’aime danser, j’avais de l’énergie sur scène. » On se souvient, peu de temps après son entrée, d’une hilarante danse nagée, à plat ventre sur le plateau du Vieux-Colombier, dans Les Précieuses ridicules montées par Dan Jemmett. Il joue alors de sa surface physique : « Quand on pèse 180 kilos, on s’impose rien qu’en rentrant sur le plateau : des ondes ses propagent, le volume donne de la force. Je n’ai jamais souffert de mon poids dans ma vie privée. Dans ma vie artistique, c’était même un avantage : j’étais un acteur atypique. Il y a peu d’endroit où l’obésité peut servir. Au théâtre, oui. »

“Je n’étais plus aussi libre qu’avant”

Et puis un jour, ce gourmand et gourmet, qui ne connaissait plus « ni la sensation de faim, ni celle de satiété », comprend que son corps ne suit plus. « Je n’étais plus aussi libre qu’avant. Dans Le Misanthrope, il fallait que je monte un escalier, et j’arrivais en haut essoufflé. Si monter treize marches devient infernal, ça va poser une limite à mon art. » A l’inverse, dans La Tête des autres, de Marcel Aymé, « tout se passait bien parce que je jouais assis. Mais je n’allais pas devenir un comédien qui joue assis, cela n’avait aucun sens… »

La métamorphose

Il subit en avril 2015 une opération – ce qu’on appelle un « bypass » ou une réduction de l’estomac – et la métamorphose commence. « Il y a eu des moments assez vertigineux où je perdais deux ou trois kilos par semaine, j’avais l’impression de me vider. »

“Maintenant, je suis un homme dans la cinquantaine, comme il y en a beaucoup dans la troupe”

Quand il remonte sur scène deux mois plus tard, il est encore lui-même. Mais peu à peu, « c’est un autre corps, une autre technique que j’ai dû apprivoiser. » Tout change, de l’intérieur comme de l’extérieur : ainsi le personnage d’Oronte, qu’il joue dans Le Misanthrope, de simple ridicule devient désormais une menace pour Alceste. « D’un seul coup, le personnage est plus séducteur, il est même une option possible pour Célimène… J’ai récupéré mon âge : je suis un homme de plus de 50 ans, avant, cela ne se voyait pas, parce que j’avais une face de lune, les traits perdus, le visage distendu. » Ce qui ne facilite peut-être pas les choix de distribution d’Eric Ruf, l’actuel patron de la Comédie Française. « Il avait un comédien gros à sa disposition. J’ai joué le Roi des Trolls dans Peer Gynt, il y avait des rôles que je voyais arriver, j’avais une sorte d’emploi. Maintenant, je suis un homme dans la cinquantaine, comme il y en a beaucoup dans la troupe. »

Faux corps

Quand la metteure en scène allemande Katharina Thalbach l’a rencontré il y a quelques semaines pour La Résistible ascension d’Arturo Ui, elle a eu paraît-il un moment de surprise. Le rôle destiné au comédien ? Celui de Goering, l’épais bras droit d’Hitler. « Elle m’a dit qu’on allait me rembourrer. Et me voilà flanqué d’un faux corps ! C’est assez jouissif parce que je me souviens encore des points d’appui de l’obésité, j’ai retrouvé la petitesse des pas, et le fait d’exister beaucoup avec les bras. Des trucs que je m’étais fabriqué avant, dont je ne me sers plus, et que je peux réinvestir. C’est une aventure merveilleuse : je suis un homme qui doit réinventer son métier mais en bénéficiant de toute l’expérience passée… »

Désormais, Serge Bagdassarian peut tout jouer. Il reprendra la saison prochaine au Studio-Théâtre L’interlope (cabaret), savoureuse recréation en chanson d’un « lieu de perdition » des années folles. Et il rêve même d’un spectacle où il pourrait partager sa passion de la cuisine – qu’il vit désormais de façon plus rapidement rassasiée…

A Voir ;

La Règle du jeu Jusqu'au 15/06/2017

La Résistible Ascension d'Arturo Ui Jusqu'au 30/06/2017

à la Comédie-Française.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2017 2:52 PM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb :

« Ce sera une saison un peu plus calme ! » a annoncé d’entrée de jeu Eric Ruf lors de la conférence de presse de présentation de la saison 17/18 de la Comédie-Française. » Gérer la troupe est une passion difficile, je vais l’augmenter un peu » a expliqué l’Administrateur sans toutefois préciser de noms. Les gros succès de cette saison seront repris. Les Damnés, La résistible ascension d’Arturo Ui et L’hôtel du Libre-Echange à Richelieu, Vania au Vieux-Colombier dont la rentrée est différée au 4 octobre en raison de travaux qui débutent cet été et L’Interlope au Studio. C’est Denis Podalydès qui ouvrira la saison avec une nouvelle production des Fourberies de Scapin de Molière (dès le 20 septembre), qui n’avaient pas été montées depuis vingt ans, avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre.

Si en 2016, Eric Ruf a fait entrer l’art des marionnettes avec 20 000 lieues sous les mers, la saison prochaine les magiciens Valentine Losseau et Raphaël Navarro vont créer une version féérique de Faust de Goethe (mars 2018 au Vieux-Colombier). Le Canadien Robert Carsen, star de la mise en scène d’opéra, revient au théâtre avec La Tempête de Shakespeare (en décembre à Richelieu). « Il a imaginé une boîte crânienne blanche, où il va projeter les images qui naissent dans la tête de Prospero » a expliqué Eric Ruf.

Le grand dramaturge suédois Lars Noren, 73 ans, va écrire pour la troupe une pièce sur le thème de la vieillesse, « Poussière » qu’il va mettre en scène (en février 2018 à Richelieu). Les plus jeunes acteurs de la troupe seront distribués dans L’Éveil du Printemps de Wedekind (en avril à Richelieu dans une mise en scène de Clément Hervieu-Léger). La suissesse Lilo Baur, habituée de la Comédie-Française revient monter un texte « très drôle, acide » de l’Espagnol Sergi Belbel (Après la pluie) au Vieux-Colombier en novembre. La jeune metteure en scène Chloé Dabert va présenter une pièce de Jean-Luc Lagarce qui raconte comme dans Juste la fin du Monde le retour du fils, ou du frère, dans la maison familiale, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (janvier 2018 au Vieux-Colombier). David Lescot racontera la saga des radios libres entre 1981 et 1983 dans Les Ondes magnétiques, un texte écrit pour la troupe (en mai au Vieux-Colombier). Jean Genet sera à l’affiche avec Haute-Surveillance dès le 16 septembre au Studio dans une mise en scène de Cédric Gourmelon.

Eric Ruf a confirmé que Ivo van Hove reviendra pour la saison 2018/2019. Il a aussi réussi à convaincre l’Allemand Thomas Ostermeier de venir travailler avec la troupe. La Comédie-Française va exposer les dessins de Cabu, grand amoureux de la Comédie-Française, décédé dans l’attentat contre Charlie Hebdo. Elle va également poursuivre son partenariat avec Pathé au cinéma et passera le cap des 100.000 spectateurs (85% en région) avec la diffusion de Cyrano de Bergerac le 4 juillet.

Par ailleurs, concernant le projet ambitieux d’une « Cité du théâtre » réunissant Porte de Clichy la Comédie-Française, l’Odéon et le Conservatoire d’art dramatique, Eric Ruf a précisé qu’il attendait avec ses collègues la confirmation des deux tutelles (Bercy et la Rue de Valois). Le projet, lancé par François Hollande en fin de mandat en octobre 2018, est toujours dans les starting-blocks. Trois architectes doivent être choisis « dans les prochains jours » parmi 80 candidats.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 3, 2017 12:24 PM

|

Par Patrick Sourd dans Les Intocks

Revival de la séance d’enregistrement du fameux Like a Rolling Stone par Bob Dylan, le spectacle de Marie Rémond et Sébastien Pouderoux se joue du documentaire musical pour témoigner de la naissance d’un mythe.

Le critique musical Greil Marcus ne s’est pas contenté de consacrer un livre à l’exégèse de la chanson de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En forme d’épilogue, il documente l’épique séance studio, en rapportant par le menu le déroulé de quinze des vingt-quatre prises qui furent nécessaires à l’enregistrement du titre.

L’existence de ce bonus et sa moisson d’anecdotes font penser à Marie Rémond qu’il y a là matière à jouer. D’où l’idée de l’actrice de s’emparer du compte rendu pour en faire le canevas d’un spectacle. Le Studio-Théâtre de la Comédie-Française devient alors le cadre d’un voyage dans le temps et l’espace, le 16 juin 1965 à New York, lieu de création de la chanson mythique.

Dédié à Miss Solitude

Comme une pelote dévidée, des mètres de fils tissent au sol le réseau d’une toile reliant les instruments et les micros. Le chanteur, entouré de musiciens de rock, persiste dans sa révolution électrique. Le producteur est dans la salle, c’est lui qui mène le bal. Dylan (Sébastien Pouderoux) porte une chemise californienne à petits pois blancs sur fond noir, le regard masqué derrière des lunettes de soleil. Il a bien du mal à expliquer ce qu’il envisage de faire des vingt pages de cette poésie, écrite “comme on vomit”, dédiée à une certaine Miss Solitude.

En nous invitant dans l’envers du décor, le spectacle se joue du décousu des tentatives avortées qui bientôt se muent en des coulisses de l’exploit, quand tous s’accordent enfin et que le miracle s’accomplit. Greil Marcus résume le parcours vers cette épiphanie d’une phrase : “Traquant la chanson comme un animal qui leur a échappé des dizaines de fois, ils ont fini par l’attraper.” C’est à cette partie de chasse musicale et au hasard fragile qui préside à la naissance d’une œuvre que le spectacle rend grâce. P. S.

Comme une pierre qui… d’après le livre de Greil Marcus "Like a Rolling Stone – Bob Dylan à la croisée des chemins", sur une idée originale de Marie Rémond, adaptation et mise en scène Marie Rémond et Sébastien Pouderoux, jusqu’au 2 juillet, Studio-Théâtre de la Comédie-Française, Paris Ier

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 2, 2017 5:29 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde

Au Théâtre du Vieux-Colombier, l’auteur crée sa pièce commandée par la Comédie-Française.

Il est rare qu’un auteur soit invité à écrire une pièce pour la Comédie-Française. C’est le cas de Pascal Rambert, à qui Eric Ruf, l’administrateur général de la Maison, a passé commande, comme Jacques Toja l’avait fait avec Bernard-Marie Koltès, dans les années 1980. Koltès avait alors écrit Quai ouest, qui, finalement, avait été créée à Nanterre-Amandiers, dans une mise en scène de Patrice Chéreau.

Avec Pascal Rambert, tout se passe comme prévu : sa pièce, Une vie, est créée au Théâtre du Vieux-Colombier. Elle a été écrite pour six acteurs de la troupe, en premier Denis Podalydès, qui mène un beau compagnonnage avec Pascal Rambert, depuis quelques années : il a lu son texte, Avignon à vie, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, en 2013, et il a créé sa pièce Répétition, en 2014. Denis Podalydès écrit, lui aussi. On lui doit un livre magnifique, Voix off, dans lequel il explore les voix des comédiens qu’il aime. Et l’on pense à ce livre, en voyant Une vie : la voix est au cœur du spectacle.

Cette voix, c’est celle d’un peintre figuratif célèbre, qui est interviewé par un critique d’art, dans un studio de radio. Murs blancs, espace vide, grande table, micros. L’artiste n’a pas de nom, mais un corps : comme toujours quand il joue, Denis Podalydès est à la fois tout à fait reconnaissable, et complètement autre. L’art de la transformation propre à l’acteur prend chez lui une dimension magique : elle s’impose, sans que l’on arrive à percer quelle alchimie l’a produite. Et cela, dès qu’il arrive sur scène, avec son regard noir, son jean usé et ses pieds nus dans des mocassins crème.

Le journaliste qui l’accueille est d’un autre genre : très soigné, avec des lunettes d’intellectuel, des livres devant lui, un carnet à portée de la main, et ce sourire entendu du connaisseur, qui masque mal une satisfaction vaniteuse. Il porte la barbe, comme Denis Podalydès. Dans son genre, il est parfait : c’est Hervé Pierre qui le joue. Les questions qu’il pose à son invité tournent autour de son choix – la peinture figurative dans une époque qui ne la prise guère, avec une prédilection pour les visages, et les sexes.

Porosité totale entre l’art et la vie

Comme cela arrive parfois lors d’interviews, on ne sait pas bien pourquoi l’invité a répondu oui à la demande. Lui-même l’ignore peut-être, mais une chose est certaine : il a envie de parler, l’anonymat d’un studio de radio lui offre un cadre propice, et la présence d’un étranger l’aide à polémiquer avec lui-même, à régler ses comptes avec les autres, ou à se livrer à une introspection. Pascal Rambert exploite jusqu’au bout cette situation qui autorise beaucoup de libertés, jusqu’à celle de convoquer des morts ou des absents. Ainsi arrivent sur scène la mère de l’artiste ; Iris, qui fut sa muse maîtresse ; l’artiste lui-même, tel qu’il était à 14 ans ; son frère haï et qui le hait ; le diable, son meilleur ami.

Cette situation crée une porosité totale entre l’art et la vie. Elle permet à Pascal Rambert de tout dire, au risque de se laisser parfois aller aux clichés, mais aussi au bonheur de s’abandonner à l’amour qui guide sa démarche, comme celle de l’artiste peintre : nommer le monde. Il y a dans Une vie de belles litanies de mots, des désirs fous, des sexes jouissants, des culbutes de l’enfance à la maturité et, toujours, cette insolence à vivre ici et maintenant qui irrigue le théâtre du dramaturge.

L’auteur met en scène lui-même Une vie. Il aime le nu du plateau, il a une confiance indéfectible en les acteurs que l’on sent libres et heureux de donner corps et voix à des personnages écrits pour eux. Cécile Brune, Jennifer Decker, Alexandre Pavloff et Pierre Louis-Calixte accompagnent Denis Podalydès et Hervé Pierre. Chacun a sa place et sa personnalité, tous font battre avec talent le cœur d’Une vie.

Une vie, de et mis en scène par Pascal Rambert. Avec Cécile Brune, Denis Podalydès, Alexandre Pavolff, Hervé Pierre, Pierre-Louis Calixte, Jennifer Decker. Théâtre du Vieux-Colombier, 21, rue du Vieux-Colombier, Paris 6e. Tél. : 01-44-58-15-15. Jusqu’au 2 juillet. www.comedie-francaise.fr

Photo Denis Podalydes et Alexandre Pavloff. (c) Pascal Victor / Pascal Victor/ArtComPress

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 29, 2017 5:35 PM

|

Par Hadrien Volle dans Sceneweb

Photo : Emmanuel Noblet, Molière du seul-en-scène dans "Réparer les vivants" (c) Aglaë Bory

Lire sur le site de Sceneweb : http://www.sceneweb.fr/les-molieres-2017-du-theatre-tout-savoir-sur-la-ceremonie-les-nominations-et-les-laureats/

Sous des températures estivales, la 29e Nuit des Molières s’est déroulée aux Folies-Bergères (Paris). Les Damnés (3 récompenses), Edmond (5 récompenses) et Les Femmes savantes (2 récompenses) sont les grands gagnants de la soirée. Nicolas Bedos a, une nouvelle fois, dirigé la cérémonie avec puissance et sensibilité. La soirée a été marquée par quelques présences remarquables, notamment celle de Françoise Nyssen, Ministre de la Culture et Isabelle Huppert, qui a reçu le Molière d’honneur remis par Ivo van Hove. Une récompense qu’elle a dédiée au metteur en scène Russe Kirill Serebrennikov.

Le maître de cérémonie a orchestré quelques sketches originaux, notamment une ouverture très réussie en forme de théâtre musical façon Dove Attia burlesque, où les clins d’oeils à Edmond et autres futurs lauréats abondaient déjà. Il a également marqué la soirée avec ses traits acides et ses remarques si désobligeamment drôles qui n’épargnent personne.

Alexis Michalik

Molière du Théâtre privé

Edmond d’Alexis Michalik a obtenu l’ultime Molière de la soirée. Le cinquième, après la pluie de récompenses, il n’y a plus grand chose à ajouter si ce n’est que le spectacle est toujours à l’affiche au Théâtre du Palais-Royal, et le sera à nouveau la saison prochaine.

Molière du Théâtre public

Les Damnés de Visconti a obtenu son troisième Molière, celui (très prestigieux) du Théâtre Public dans sa mise en scène d’Ivo van Hove. Eric Ruf et Ivo van Hove sont venus ensemble chercher la récompense. Van Hove a désigné son spectacle comme étant « un feu rouge face aux nationalismes ». Éric Ruf et Ivo van Hove a affirmé qu’ils étaient en train de réfléchir à une nouvelle collaboration du metteur en scène Belge avec la Comédie-Française.

Molière de la Comédie

Bigre de Pierre Guillois, Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan a remporté le prix. Créé au Théâtre du Rond-Point et repris au Théâtre Tristan Bernard. Ce spectacle muet a été un des plus beaux succès de ces deux dernières saisons.

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé

Jean-Pierre Bacri obtient la deuxième récompense pour Les femmes savantes qui a marqué son retour sur scène en duo avec Agnès Jaoui dans une mise en scène de Catherine Hiegel.

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé

Catherine Arditi a remporté le Molière pour Ensemble au Théâtre du Petit-Montparnasse. La récompense lui a été remise par son frère Pierre. Elle a été préférée à Clémentine Célarié dans Darius ou encore Cristiana Reali dans M’man.

Molière du comédien dans un spectacle du Théâtre public

Philippe Caubère pour Le Bac 68 a reçu le Molière du comédien dans un spectacle public. Bien que le spectacle ait été créé en 1981… Dans son discours, Caubère a fait référence à ses maîtres et bien sûr (comme d’habitude ?) au Théâtre du Soleil (qui ne l’a jamais autant fait vivre que depuis qu’il l’a quitté !). Il a, par ailleurs, dédié son Molière à Ariane Mnouchkine et aux comédiens du bois de Vincennes.

Molière de la comédienne dans un spectacle de Théâtre public

Elsa Lepoivre remporte ce Molière pour Les Damnés d’après Visconti dans une mise en scène d’Ivo van Hove. Elle a souligné « l’évolution portée par Eric Ruf, dans la continuité de Muriel Mayette et Marcel Bozonnet ».

Molière du Comédien dans un second rôle

Le premier Molière pour Edmond a été remporté par Pierre Forest pour son rôle de comédien et directeur fantasque du Théâtre de la Porte Saint-Martin à la veille de la première de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.

Molière de la Comédienne dans un second rôle

C’est une Catherine Hiegel rock and roll qui a récupéré le Molière d’Evelyne Buyle à qui elle a donné le rôle de Bélise dans Les Femmes Savantes au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Elle donnait la réplique à Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.

Molière de la Révélation féminine

Camille Chamoux et Camille Cottin sont venues donner la récompense à l’actrice Belge Anna Cervinka pour ses rôles dans Les Enfants du Silence de Mark Medoff, mise en scène d’Anne-Marie Etienne et Vania de Tchekhov dans une mise en scène de Julie Deliquet au Théâtre du Vieux-Colombier (Comédie-Française).

Molière de la Révélation masculine

Guillaume Sentou remporte le Molière pour son rôle titre dans Edmond d’Alexis Michalik. C’est le deuxième Molière remporté pour la pièce à succès du Théâtre du Palais-Royal. Guillaume Sentou a dit avoir obtenu, grâce à Alexis Michalik, « le rôle de sa vie ».

Molière de l’auteur francophone vivant

La soirée d’Alexis Michalik a continué sous de bons auspices puisqu’il remporte le Molière de l’auteur francophone vivant pour Edmond, sa troisième pièce, qui à remporté un immense succès après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes.

« La Grenouille avait raison » – photo Richard Haughton

Molière du Metteur en scène d’un spectacle de Théâtre public

James Thierrée pour La Grenouille avait raison qui a été préféré à 2666 par Julien Gosselin et Les Damnés d’après Luchino Visconti par Ivo van Hove. Le petit fils de Charlie Chaplin a confié être « particulièrement touché par ce Molière qui valide 20 ans de création ».

Molière du Metteur en scène d’un spectacle de Théâtre privé

Alexis Michalik ne s’arrête plus : il remporte un 4e Molière pour… Edmond ! Celui qui a déjà obtenu trois Molière a dédié ses récompenses à « ses acteurs ».

Molière de la Création visuelle

Le Molière de la Création visuelle a été remporté par Les Damnés d’après Visconti dans une mise en scène d’Ivo van Hove et dans une scénographie de Jan Versweyveld et Roal Van Berckelaer, mais aussi des costumes d’An D’Huys et une lumière : de Jan Versweyveld et François Thouret.

Molière du spectacle musical

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand d’Ali Bougheraba remporte le Molière dans sa catégorie. Il a tenu l’affiche au théâtre Tristan Bernard après le théâtre de la Gaité-Montparnasse. L’équipe est venue nombreuse sur scène pour exprimer son « plaisir d’être ensemble ».

Molière de l’humour

La récompense a été remportée par un Vincent Dedienne émotif, face à Dany Boon, François-Xavier Demaison et Gaspard Proust. Dedienne a dédicacé son Molière, notamment, à ses parents adoptifs.

Molière du jeune public

Dormir 100 ans de Pauline Bureau remporte ce Molière dans lequel joue Géraldine Martineau, qui avait remporté un Molière l’an dernier pour Le Poisson belge. Dormir 100 ans sera joué en tournée à travers la France durant la saison 2017-2018.

Molière du seul/e en scène :

Le monologue, Réparer les vivants avec Emmanuel Noblet d’après le roman à succès de Maylis de Kerangal a obtenu la récompense.

Hadrien Volle – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 24, 2017 11:18 AM

|

Par Hadrien Volle dans Sceneweb

Photo © Brigitte Enguérand, coll. Comédie-Française.

L’ultime nouvelle production de la saison 16-17 à la Comédie-Française est L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau. Isabelle Nanty, qui signe la mise en scène de cette entrée au répertoire, en souligne les aspects sombres et néanmoins burlesques. Une réussite.

L’histoire commence comme ce qu’elle est, un Feydeau : le mari se plaint de sa femme ; la voisine de son époux. Les deux mécontents sont bien décidés à punir leurs indignes conjoints en commettant l’adultère le jour même. Pour cela, ils se rendront à « L’Hôtel du Libre-Échange » où, bien évidemment, ils croiseront une flopée de connaissances qu’ils voulaient à tout prix éviter !

Cette pièce laisse une place immense aux situations et aux personnages. Chaque scène est propice au burlesque et à l’explosion. Isabelle Nanty ne se prive pas d’orchestrer de main de maître chaque porte qui s’ouvre, chaque geste inattendu, chaque bégaiement. La précision est souvent si juste qu’il arrive que certains comédiens jouent ensemble sans se voir : il y a beaucoup de chambres dans l’Hôtel du Libre-Échange et le spectateur-voyeur est le seul à toutes les apercevoir simultanément.

Chaque caractère est individuel, porteur d’un bagage. Les personnages ne sont pas de simples caricatures de ce qu’ils sont, ici chacun a une histoire et elle est bouleversée en une seule nuit où tout est possible, surtout ce qu’on pense ne pas l’être. Christian Hecq est au sommet de son art dans le rôle de Mathieu, Laurent Lafitte est un Bastien aux airs patibulaires ayant l’âme d’un clown blanc. Anne Kessler et Florence Viala sont des épouses incroyables de névroses et d’ironie.

Derrière ce verni de rire et de tendresse se cache une évidente gravité portée par des êtres qui savent leur monde en chute. Isabelle Nanty n’hésite pas à comparer Feydeau à Tchekhov et, bien que cela puisse être surprenant, sous sa baguette, on comprend pourquoi.

L’Hôtel du Libre-Échange

de Georges Feydeau

Mise en scène Isabelle Nanty

Scénographie et costumes : Christian Lacroix

Lumières : Laurent Béal

Arrangements musicaux : Vincent Leterme

Travail chorégraphique : Xavier Legrand

Assistanat à la mise en scène : Stéphanie Leclercq

Assistanat à la scénographie : Philippine Ordinaire

Anne Kessler : Angélique, femme de Pinglet

Bruno Raffaelli : Chervet et le Commissaire

Alain Lenglet : Ernest

Florence Viala : Marcelle, femme de Paillardin

Jérôme Pouly : Paillardin

Michel Vuillermoz : Pinglet

Bakary Sangaré : Boulot

Christian Hecq : Mathieu

Laurent Lafitte : Bastien

Rebecca Marder : Violette, fille de Mathieu

Pauline Clément : Victoire, femme de chambre de Pinglet

Julien Frison : Maxime, neveu de Paillardin

Comédiens de l’Académie :

Fille de Mathieu : Marina Cappe

Commissionnaire : Tristan Cottin

Fille de Mathieu : Ji Su Jeong

Fille de Mathieu : Amaranta Kun

Commissionnaire : Pierre Ostoya Magnin

Commissionnaire : Axel Mandron

Durée : 2h30

Nouvelle production

Comédie Française

Salle Richelieu

Du 20 mai 2017 au 25 juillet 2017

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 13, 2017 4:57 AM

|

Par Vincent LEJEUNE pour France24

Gaël Kamilindi, figure montante du théâtre français

Voir le reportage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q4ckNqJhuLo

Gaël Kamilindi est le petit nouveau de la plus ancienne des troupes de théâtre : la Comédie française. De Gennaro dans "Lucrèce Borgia" à sa ressemblance à Peter Pan dans la vie, le jeune comédien revient sur sa carrière.

Autres reportages au cours de cette émission : Eux aussi ont connu la lumière et la scène. "À l'affiche" visite les coulisses du Centre national du costume de scène, à Moulins, où des dizaines de milliers de costumes de théâtre et d'opéra sont entreposés.

Enfin, le projet "Danser Casa" nous présente une troupe professionnelle de danseurs hip hop au cœur de Casablanca.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2017 4:19 AM

|

Par Aurélien Ferenczi dans Télérama

Priver les comédiens de leur texte en répétitions, les impliquer dans la création des pièces, le choix des décors... A la tête du collectif In Vitro, la jeune femme fait bouger les lignes de la mise en scène.

Ne pas se fier à sa silhouette de brunette gracile : Julie Deliquet, 36 ans, sait ce qu'elle veut et où elle va. A l'automne dernier elle a emmené, de gré ou de force, une poignée de sociétaires de la Comédie-Française dans une version personnelle et ultra contemporaine d'Oncle Vania, d'Anton Tchekhov. Le spectacle a fait un tel tabac qu'il sera repris la saison prochaine. Et ce succès n'a étonné que ceux qui ignoraient tout des précédentes aventures de son collectif, In Vitro. Qu'il s'agisse d'une adaptation de Brecht ou d'une création collective, voilà un théâtre en ébullition permanente, branché sur l'ici et le maintenant, où rien ne se fige jamais.

Cette foi en un art toujours vivant, elle la raconte avec précision, d'une voix au timbre un peu voilé, qui rappelle parfois celui de... Karin Viard. Elle dit l'histoire d'une petite fille qui se rêvait comédienne et qui se découvre jeune metteuse en scène aux méthodes empiriques et spectaculaires. Son destin est très français : sans les mécanismes d'enseignement, sans le système de l'intermittence, sans les soutiens publics à la création, Julie Deliquet aurait sans doute eu plus de difficultés, mis plus de temps à être ce qu'elle est aujourd'hui, l'une des metteuses en scène les plus prometteuses du moment. Apprécions ce parcours exemplaire.

Le théâtre, est-ce une vocation de toujours ?

Je n'ai pas le souvenir d'avoir pris un jour cette décision : je ferai du théâtre. J'en ai toujours fait, dès l'enfance. Que cela devienne mon métier ne posait pas de problème à mes parents... A l'école, en début d'année, quand je remplissais mes fiches d'information, j'écrivais « comédienne ». Les profs me demandaient : « D'accord, mais en vrai ? » Mais pour moi c'était tout tracé. J'ai eu la chance d'être dans un lycée, à Lunel, entre Nîmes et Montpellier, où il y avait une section cinéma très cotée, avec des profs formidables. L'expression « mise en scène » est arrivée par le cinéma : pour le bac, il fallait réaliser un film, et j'avais déjà tourné pas mal de courts métrages, l'été, avec ma petite caméra...

Vous êtes montée sur une scène très jeune ?

J'ai commencé le théâtre amateur à Saint-Germain-en-Laye, avant que mon père, consultant dans le privé, et ma mère, prof, ne soient mutés dans le Midi. Ensuite, de la cinquième à la terminale, j'ai fait partie d'une troupe semi-professionnelle, qui tournait dans l'Hérault et ses environs : on jouait aussi bien Huit Femmes, de Robert Thomas, qu'une pièce sur les résistantes d'Aigues-Mortes. Je ne pensais qu'au théâtre. Comme comédienne, j'étais sans doute un peu dangereuse, sans limite, je me faisais souvent mal : j'ai joué des filles possédées, je finissais la représentation couverte de bleus, ou des rôles tragiques, j'allais trop loin dans la souffrance. Après le bac, j'ai été prise au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, et là, j'ai appris le plaisir de jouer avec les autres. Le travail ensemble a été une révélation.

“Premier grand choc : ‘Et soudain, des nuits d'éveil’par Ariane Mnouchkine.”

Etiez-vous une spectatrice de théâtre assidue ?

Bizarrement, mes parents m'ont assez peu emmenée au théâtre. J'allais davantage au cinéma. Mais l'année de mon bac, en 1998, je suis souvent allée à Paris voir des spectacles. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de retard en tant que spectatrice. Et là, premier grand choc : Et soudain, des nuits d'éveil, d'Hélène Cixous, monté à la Cartoucherie par Ariane Mnouchkine. C'était une pièce sur les réfugiés tibétains, des comédiens se mêlaient au public. Juste à côté de moi, une femme s'est levée : « Il faut les aider ! » J'ai mis quelques secondes à comprendre que cela faisait partie du spectacle, et j'ai trouvé incroyable ce moment de doute, de trouble. Je n'avais jamais ressenti cela au cinéma. Une partie de mon travail, aujourd'hui, s'appuie encore sur ce choc, cette façon de mêler fiction et réalité.

Bac cinéma, puis écoles de théâtre : vous êtes un pur produit des politiques sociales et culturelles françaises...

Effectivement ! Un an après mon bac, je me suis installée à Paris, et j'ai intégré le Studio-Théâtre d'Asnières, qu'avait fondé six ans plus tôt Jean-Louis Martin-Barbaz : l'une de ses caractéristiques, outre son enseignement très complet, proche de celui du Conservatoire national, c'est qu'au bout de deux ans, on accède à l'intermittence, en intégrant la compagnie de l'école. On a joué, par exemple, La Cuisine, d'Arnold Wesker, au Théâtre Monfort : trente comédiens sur le plateau, une grande aventure ! J'en ai gardé l'envie du collectif, de créer un groupe. Ensuite, il était courant que les gens d'Asnières poursuivent leur apprentissage à l'école Jacques-Lecoq. C'est une école assez chère, mais comme j'avais déjà des cachets de comédienne, l'Afdas [Assurance formation des activités du spectacle] a pris en charge une partie des frais. J'y suis entrée en 2002.

La pédagogie y est-elle différente ?

Jacques Lecoq, qui est mort en 1999, avait été prof de sport, son enseignement est fondé sur l'art du mouvement, du masque, du clown. Tout passe par le corps, notamment parce que c'est une école internationale : une trentaine de nationalités sont représentées en première année, et les différences de langues rendent les mots impuissants. Il y avait là-bas une forme d'autogestion : on devait présenter, par groupes, des « auto-cours », sur des thématiques données. On s'engueulait beaucoup, c'était souvent des moments de grande solitude. Mais ça posait la question du « faire-ensemble » : et je trouvais fascinante la façon dont un groupe pouvait se constituer, comment quelque chose se fabriquait sans mots...

“Etre seulement comédienne, ça ne m'allait pas.”

Quand vous sortez de l'école en 2004, vous voilà comédienne ? Ou déjà metteuse en scène ?

C'est compliqué ! Je mets en scène une pièce de Copi, avec mes camarades d'Asnières. Le fait que le spectacle soit achevé, le jour de la première, me rend malheureuse. Je déteste voir le geste de création se figer. En répétition, je m'étais pourtant sentie vivante et libre, mais le moment des représentations ne me plaît pas... Et seulement comédienne, ça ne m'allait pas non plus. On travaille alors au sein de la compagnie de Lionel González, qui avait été notre camarade de promo à Lecoq : on joue des Molière masqués, façon Benno Besson. Les aventures collectives sont chouettes, mais là encore quelque chose ne me satisfait pas. Sur scène, la marge de manœuvre me semble limitée, je ne retrouve pas la liberté des écoles, où la recherche peut être sans fin...

Alors, comment rebondissez-vous ?

En 2006, je vois Baal, de Brecht, monté au Festival d'automne par Sylvain Creuzevault. Entre-temps, j'ai rattrapé pas mal de créations des metteurs en scène allemands, notamment celles de Frank Castorf : je vois l'insolence avec laquelle les comédiens s'emparent de ces spectacles. Peut-être y a-t-il une autre façon de penser la mise en scène ? Pour arriver à une forme représentée mais non figée... ? Avec le collectif In Vitro, nous travaillons sur Dernier Remords avant l'oubli, de Jean-Luc Lagarce, pour le Concours jeunes metteurs en scène du Théâtre 13. Je décide de faire interagir les acteurs avec le monde réel. J'imagine qu'ils jouent entièrement la pièce, sans les mots de Lagarce, mais exactement dans ses situations et en temps réel. Une improvisation de sept heures. C'était instinctif. Je me suis demandé : qu'est-ce qui me donnerait le plus de plaisir ? Voir des gens vivre devant moi la dramaturgie d'un auteur, me balader au milieu d'eux comme si j'avais une caméra !

Vous avez renouvelé ce genre d'expériences ?

Pour notre première création collective, Nous sommes seuls maintenant, sur l'héritage des utopies de Mai 68, j'ai fait venir tout le monde dans la maison de campagne de mes parents, dans le Poitou, et j'ai mélangé ma famille, mes cousins et des comédiens. Un acteur avait fait une formation d'agriculteur pendant quinze jours, à l'insu du reste de la troupe. Quand on a visité la ferme voisine, il s'est présenté comme le propriétaire, les vrais fermiers le traitaient comme tel, et il savait s'occuper des quatre-vingt-dix vaches... C'était une journée extraordinaire, inventive et ludique. Ma famille m'a dit : on savait que c'était du théâtre, mais on ne voyait pas que ce n'était pas des vraies gens !

“J'ai l'impression que les gens de mon âge n'ont pas eu d'autre choix que d'être vieux avant leurs parents.”

Que reste-t-il de ces « happenings » une fois que les spectacles se jouent, des mois plus tard ?

Ils servent de référence, et le spectacle en gardera toujours quelque chose. Même si l'on passe, au cours des répétitions, par des voies très différentes. Pendant ces journées fondatrices, je ne prends aucune note, je me contente de regarder. Mais après je suis intarissable sur ce que je viens de voir. Et rien n'existerait sans un travail très précis que j'ai fait au préalable, qui s'apparente à l'écriture d'un scénario.

Vous avez fini par monter un triptyque sur l'héritage de Mai 68. Pourquoi cette thématique ?

J'avais été marquée par Le jour où mon père s'est tu, le récit de Virginie Linhart sur son père, un des leaders des mouvements maoïstes qui ont contribué à Mai 68. Mes propres parents sont des purs baby-boomeurs, nés en 1950... Pour moi, c'est une génération qui ne veut ni vieillir, ni laisser la place et qui est encore au pouvoir. Une génération qui pensait bouleverser le modèle familial, alors que finalement on vit tous de façon assez classique. J'ai l'impression que les gens de mon âge n'ont pas eu d'autre choix que d'être vieux avant leurs parents. Nous, nous avons peur, alors qu'eux n'avaient peur de rien. Leur insouciance nous a fait perdre la nôtre. Je ne me suis jamais sentie insouciante.

L'essor des collectifs que connaît le théâtre français aujourd'hui, c'est l'utopie de votre génération ?

Peut-être... Il y a des points communs entre les collectifs qu'on a vus émerger ces dernières années, notamment l'envie de sortir d'un circuit où il faut 100 000 euros pour faire une scénographie — moi, je chine mes décors toute seule ! Ils sont nés aussi contre la dictature des metteurs en scène : dans ces collectifs, on a tous été acteurs. Les Possédés, autour de Rodolphe Dana, ont été un peu précurseurs, puis ont suivi D'ores et déjà, avec Sylvain Creuzevault, Les Chiens de Navarre, nous avec In Vitro, etc. On est tous passés à un moment ou à un autre par le Théâtre de Vanves : son directeur d'alors, José Alfarroba, savait nous faire coexister sans compétition. On se pose les mêmes questions, à la fois sur les méthodes de travail et sur la représentation du monde, mais on ne fait pas le même théâtre. Nos collectifs durent, mais doivent muter, car la création collective proprement dite s'essouffle un peu. C'est un geste douloureux d'arriver à une première sans texte. C'est même terrifiant ! Le fait d'être accompagné par des auteurs protège.

“Mon idée est toujours de partir sans texte pour mieux le retrouver.”

D'où votre travail sur Tchekhov avec la Comédie-Française, au Vieux-Colombier ?

A titre personnel, j'avais besoin de me confronter à un autre groupe pour ne pas me répéter. Tous mes acteurs avaient travaillé avec d'autres metteurs en scène, j'étais la seule à ne pas avoir d'activité extérieure. Et c'était bien, après des années de compagnie, de me lever en me demandant non pas « qu'est-ce que je veux pour nous ? » mais « qu'est-ce que je veux pour moi ? ». J'ai pas mal tâtonné pour partager ma méthode avec les « Comédiens Français ». Aux premières répétitions, j'avais enlevé tout le texte, mais se lancer d'emblée en improvisation, c'était violent pour eux, pas du tout dans leur culture. Alors que mon idée est toujours de partir sans texte pour mieux le retrouver. Je ne leur ai donné leur brochure, comme on dit au théâtre, qu'à la deuxième représentation : ça les rendait dingues de ne pas l'avoir ! Mais je voulais qu'ils aient une mémoire collective du spectacle, pas des répliques surlignées.

Vous n'aviez pas imaginé un protocole semblable à ceux de vos autres créations ?

J'ai demandé à chacun des acteurs de réaliser un court métrage : ils devaient se filmer dans une situation « tchekhovienne », pour capter le glissement imperceptible de leur personne vers leur personnage. Avec des consignes assez précises. Le travail a ainsi commencé par la projection de ce qu'ils avaient réalisé, et non par le grand discours du metteur en scène qui sait ce qu'il va faire. J'ai été obligée d'improviser à partir de leur propre acte créatif. Je me suis mise au service du groupe, sans idées préconçues. Et on a parlé de cette première séance jusqu'à la fin des représentations.

Vania sera repris à la rentrée prochaine, et vous allez retrouver Tchekhov en montant avec In Vitro Mélancolie(s), qui sera présenté au Festival d'automne...

Je mélange Les Trois Soeurs et Ivanov. J'ai fait venir de nouveaux acteurs, j'avais envie de bousculer le groupe. Je leur ai demandé un gros travail de réalisation qui sera peut-être dans le spectacle final, je ne sais pas encore. Je voulais inscrire les mots de Tchekhov dans une réalité sociale contemporaine : par exemple, on a tourné des scènes d'Anna Petrovna [la femme d'Ivanov, qui est malade] dans un vrai hôpital. Tchekhov reste un auteur de ma génération : il a 36 ans quand il écrit Oncle Vania, et il est face à une société en pleine mutation.

“Une parole improvisée est une parole qui peut être dite par tous.”

Votre théâtre est-il engagé ?

Je le crois. Ivanov, qui me fait penser à Melancholia, de Lars Von Trier, est une pièce violente sur une société dépressive. Il est difficile de ne pas faire le lien avec la nôtre aujourd'hui. La jeunesse en colère, que j'ai vue dans l'action de Nuit debout, s'incarne dans le personnage de Sacha. Hors créations proprement dites, In Vitro a mené pas mal d'opérations auprès d'amateurs, avec lesquels notre méthode fonctionne bien : parce qu'une parole improvisée est une parole qui peut être dite par tous. Nous sommes allés en milieu hospitalier, auprès de femmes réfugiées. Découvrir en entrant dans un hôpital de Seine-Saint-Denis que 60 % des accouchements mettent au jour des maltraitances sexuelles, notamment des excisions, c'est un choc.

On en revient à votre absence d'insouciance...

Je suis une pessimiste-née. A partir du moment où je sais que l'on va mourir, je ne peux pas être positive. Le travail sert à ça : repousser les limites du vivant, acquérir une forme d'immortalité à travers les autres.

EN QUELQUES DATES

1980 Naissance à Paris.

1998 Premier grand choc de spectatrice devant une création d'Ariane Mnouchkine

2009 Dernier Remords avant l'oubli, de Jean-Luc Lagarce, monté avec son collectif, In Vitro, reçoit le Prix du public au concours Jeunes Metteurs en scène du Théâtre 13.

2014 Le triptyque Des années 70 à nos jours... est présenté au Festival d'automne.

2017 A la rentrée, reprise de Vania (d'après Oncle Vania), par la Comédie-Française, et création de Mélancolie(s) au Festival d'automne.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 21, 2017 1:01 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde

Seule sur la scène du Studio de la Comédie-Française, Françoise Gillard interprète ce récit d’un avortement.

Il s’appelle Singulis, en référence à la devise de la Comédie-Française, « Simul et singulis » (« Ensemble et chacun en particulier »). Créé en 2016, ce festival propose d’écouter des textes choisis par des comédiens, seuls en scène. Françoise Gillard clôt l’édition 2017, avec L’Evénement, d’Annie Ernaux, l’auteure qui séduit le plus le théâtre, en ce moment. Non sans raison : son style parle à l’oreille, elle dit « je », comme un personnage proche, et les sujets qu’elle aborde sont justes. Dans L’Evènement, il s’agit de l’avortement.

Quand Annie Ernaux a écrit son livre, en 1999, la loi Veil avait 24 ans. Le temps d’une génération, dira-t-on. Oui, mais bien plus encore : le temps entre un après et un avant qui semble aujourd’hui presqu’impensable : ne pas pouvoir choisir d’avoir un enfant, risquer gros pour sa santé entre les mains des « faiseuses d’anges », et gros pour son avenir au regard de la loi interdisant d’avorter.

Des mots réparateurs

Au Studio de la Comédie-Française, ces interdictions sont énoncées par une voix masculine, en off. Elles claquent comme un couperet qui tombe sur une femme assise sur une chaise : Françoise Gillard. La comédienne est seule, comme il se doit, mais une cohorte de femmes l’accompagnent : toutes celles qui, comme Annie Ernaux, se sont retrouvées enceintes et privées de la liberté de leur corps.

L’auteure parle des autres en parlant d’elle, qui avait 23 ans, en 1963, quand elle a vécu « l’événement ». Parfaitement dits par Françoise Gillard, ses mots sont là, si précis qu’on croit les voir quand on les entend. Si nets qu’il y a eu un râle, venant d’une spectatrice, le soir de la première, au moment de la pose de la sonde abortive. Si réparateurs que prévaut, à la fin, le corps libéré d’une femme. Des femmes.

Studio de la Comédie-Française, Carrousel du Louvre. Tél. : 01-44-58-98-58. Jusqu’au 30 avril (relâche les 24 et 25), à 20 h 30. 22 €. www.comedie-francaise.fr

Brigitte Salino

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 9, 2017 9:54 AM

|

Par Armelle Heliot dans Le Figaro

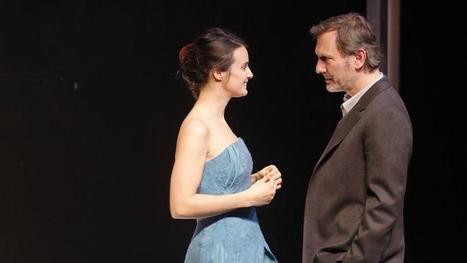

Laurent Delvert met en scène Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée avec Jennifer Decker et Christian Gonon. Le charme du spectacle tient à l'interprétation fine et au texte aérien plus qu'à la transposition dans un monde moderne.

Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu ce délicieux «proverbe» d'Alfred de Musset qu'est Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.

Laurent Delvert, qui en signe la mise en scène pour le petit plateau du Studio-Théâtre, laisse sourdre, par-delà le dialogue étincelant, contrasté, tout en retournements, en esquives, en attaques feutrées, en traits incisifs, ce qu'il y a de grave, de mélancolique dans la jolie pièce en un acte, créée en 1848 et qui trouva immédiatement l'adhésion du public.

La situation est simple. On est en hiver. Un comte se rend chez une marquise. C'est son jour. Le jour où elle reçoit. Le temps est exécrable. Le comte sera le seul visiteur de cet après-midi. De l'extérieur filtrent des lumières qui évoquent celles des cieux de giboulées annonciatrices du printemps. Elles sont signées Nathalie Perrier. L'espace, lui, est imaginé par Philippine Ordinaire qui a choisi une rigueur assez froide. Dans cette version, nous sommes de nos jours et la jolie Marquise est tout occupée à sculpter. Elle est en tenue de travail et il faudra attendre un peu pour la voir surgir dans une robe magnifique. On se souvient alors que c'est le grand Christian Lacroix qui signe les costumes…

Le Comte et la Marquise se connaissent de longue date. Que vient-il faire ce jour-là? Tenter de la convaincre de se laisser séduire? Tester ses résistances. Jouer, tout simplement! S'engager dans une joute à fleurets mouchetés, un dialogue amoureux, léger et vif jusqu'à la cruauté.

Un badinage, un marivaudage

Laurent Delvert a réuni deux comédiens de grand tempérament. Dans la partition du Comte, Christian Gonon, sociétaire de la Comédie-Française, personnalité forte et discrète à la fois, rompu à tous les répertoires et dont on a pu admirer récemment l'interprétation puissante de Comédie de Samuel Beckett.

Jennifer Decker, la Marquise, est une toute jeune pensionnaire, brune beauté, avec quelque chose de naturellement farouche qui n'interdit pas un zeste d'espièglerie.

Ils sont très bien accordés. Le Comte est un homme jeune encore, mais qui a vécu. Elle est veuve. Il serait bien qu'elle se remarie. Marquise, elle est socialement supérieure, mais dépourvue de fortune. Elle est également supérieure par une détermination certaine. Une femme moderne, comme Musset les aime. Lui est moins sûr de lui que la belle. Il est dans la retenue, l'embarras même.

Les deux interprètes sont parfaits. Ils sont accordés à cette petite musique délicate et charmeuse qui est celle d'Alfred de Musset. Ils en détaillent à merveille les détails, les nuances. Rien ne pèse dans leurs manières de dire ce texte. Ils sont légers et pourtant graves.

À dire vrai, on se passerait de l'actualisation un peu lourde, de l'idée de la sculpture sur laquelle Jennifer Decker doit se concentrer. Ici, c'est la langue et la joute, l'art des acteurs qui enchantent.

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Studio-Théâtre, 99, rue de Rivoli, Carrousel du Louvre (Ier). Tél.: 01 44 58 15 15.Horaire: 18 h 30, du mer. au dim. Jusqu'au 7 mai. Durée: 55 min. Places: de 10 à 22 €.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 8:06 PM

|

Par Emilie Grangeray dans M le magazine du Monde

Allergique à l’autorité, le comédien a canalisé son ultrasensibilité dans le jeu. Il est à l’affiche de deux pièces à la Comédie-Française, dont il vient d’être nommé sociétaire.

En ce mardi 14 mars, Jérémy Lopez, 32 ans, a pour une fois mis un costume de ville. Nommé sociétaire de la Comédie-Française au 1er janvier 2017, comme sa camarade Georgia Scalliet, il apposera sa signature en bas de son contrat dans quelques instants. Pourtant, point de trac. Comme si le plus dur était derrière lui. Le comédien, qui joue actuellement dans La Règle du jeu et La Résistible Ascension d’Arturo Ui, n’était pas destiné au théâtre. « J’ai grandi en banlieue de Lyon, dans un milieu modeste. » Il dit cela avec la sincérité de celui qui a longtemps eu le sentiment de ne pas être à sa place. « J’avais un problème avec l’autorité, l’injustice. J’étais ultrasensible, ce que je n’arrivais pas à montrer en société, si ce n’est par la violence physique, verbale. J’ai arrêté l’école en seconde. »

Sur les conseils de sa mère, il s’inscrit à un cours de théâtre. Jérémy Lopez a 20 ans et, la rébellion chevillée au cœur, il manque se faire exclure. Mais il découvre qu’il aime ça, et s’accroche. Admis au conservatoire de Lyon, il enchaîne en 2007 avec l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Jean-Pierre Vincent et Alain Françon le repèrent et le recommandent à la Comédie-Française. Mais lui hésite à sauter le pas : « J’avais peur de quitter Lyon. Et puis j’avais une image du Français comme d’un lieu un peu ringard, pas sympathique. » Il faut l’entendre aujourd’hui parler de la maison. Avec tant d’amour et de reconnaissance !

« Populaire et classieux »

Il y est entré en 2010 pour jouer dans Un fil à la patte, de Feydeau, mis en scène par Jérôme Deschamps. Après avoir joué Horace dans L’Ecole des femmes de Molière, il « est » Ernesto dans La Pluie d’été, de Marguerite Duras. Un rôle dans lequel il a séduit Eric Ruf, l’actuel administrateur du Français : « Jérémy est un acteur à la fois populaire et classieux, ce qui est assez rare. Et puis j’adore ces comédiens dont on découvre les talents au fur et à mesure. » Il le choisit pour son Roméo et Juliette. « Roméo est un rôle-titre, mais ce n’est pas un rôle payant. Et Jérémy a réussi haut la main. » L’intéressé, lui, en parle comme d’une véritable « épreuve ». « Eric, en lequel j’ai une confiance aveugle, m’a demandé d’être un perdant. Ce qui m’a plu, bien sûr, mais c’est très dur de jouer 120 fois quelqu’un qui n’est jamais pris au sérieux et qui, quand il pleure, est moqué. J’y ai laissé énormément de plumes. »

Depuis, il est devenu Robert, personnage principal de La Règle du jeu, de Jean Renoir, mis en scène par Christiane Jatahy : « Avec elle, il faut incarner le personnage et non pas “faire” le personnage. Pour moi, c’est ça le travail de l’acteur : faire oublier la frontière entre fiction et réalité, montrer que le théâtre vit, que ça déborde même. » Le jeune homme n’en boude pas pour autant le cinéma. On le verra à partir du 12 avril dans C’est beau la vie quand on y pense, de Gérard Jugnot. Il aime se lâcher sur les plateaux de tournage – certains se souviennent du tandem hilarant qu’il formait avec Laurence Arné dans Filles d’aujourd’hui, minisérie diffusée sur Canal+.

Il reconnaît cependant avoir refusé plusieurs rôles au cinéma. Sa préoccupation, c’est surtout de ne pas perdre ce qu’il appelle son « premier monde », celui d’où il vient et où il retourne en août, quand le Français fait relâche. Il y a même embarqué le sociétaire Stéphane Varupenne, devenu l’un de ses amis : « Jérémy est quelqu’un de très famille, je pense que ça le rassure. Je joue auprès de lui un rôle de grand frère, mais il m’a apporté quelque chose d’inestimable : sa façon d’assumer pleinement qui il est. Sur le plateau, j’ai rarement vu un acteur aussi détendu, prêt à tout, et que rien ne déstabilise. »

« J’adore m’effacer pour le bien d’un spectacle, explique simplement Jérémy Lopez. Ça soulage de l’angoisse que l’on peut avoir. » L’entretien terminé, il croise un groupe de collégiens écoutant leur professeur. « Vous voyez, ça, ça m’angoisse encore. C’est l’école, pour moi. L’obligation d’être là, le devoir d’écouter. » Lui a choisi d’être ici.

« La Règle du jeu », de Jean Renoir, mise en scène Christiane Jatahy, jusqu’au 15 juin ; et La « Résistible Ascension d’Arturo Ui », de Bertolt Brecht, mise en scène Katharina Thalbach, jusqu’au 30 juin. Comédie-Française, Paris 1er.

Emilie Grangeray

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 2, 2017 5:00 PM

|

En invitant à la Comédie Française l’artiste allemande Katharina Thalbach, proche du Berliner Ensemble, pour mettre en scène La résistible ascension d’Arturo U qui dénonce le mécanisme de la montée au pouvoir d’Hitler, Eric Ruf, son Administrateur, signe un coup de maître. La pièce comme la troupe y trouvent une nouvelle jeunesse : exit le dogmatisme de Brecht, place au théâtre populaire avec des rôles exigeants où le talent des sociétaires et pensionnaires explose.

Dans le Chicago des années qui suivent la grande crise de 29, les fonds commencent à manquer dans le trust du chou-fleur. Pour obtenir des crédits, les responsables du Trust corrompent le vieil et respectable Hindsborough en lui offrant une maison au bord du lac. Apprenant le scandale, le gangster Arturo Ui qui cherche à asseoir son pouvoir sur la ville, en profite pour prendre la main sur le trust. Il est entouré de fidèles sans scrupules, Ernesto Roma, Giuseppe Gobbola, Manuele Gori, qui l’appuient dans ses désirs d’expansion, non sans rivalités destructrices entre eux.

Rien de tel pour entrer dans une histoire qu’un conteur. Bakary Sangaré, grimé en clown coloré, se charge de l’introduction et de l’épilogue, et interpelle directement le public. Le parti pris pédagogique de la mise en scène souligne les parallèles entre les événements de la pièce et l’Histoire. Le livret de la pièce est explicite, les gangsters démarrent la pièce avec un masque de leur double historique, des références historiques sont ajoutées sur scène avec des banderoles de texte à lire. La lisibilité du texte de Bertolt Brecht est totale.

La scénographie est époustouflante. Le plateau est un plan incliné de Chicago avec des portes d’entrée et sortie, doublé d’une toile d’araignée où les personnages se fraient difficilement un chemin, tour à tour labyrinthe, hamac et siège. Ainsi dépouillé, le cadre permet d’enchainer les scènes à un rythme soutenu. Les acteurs maquillés en noir et blanc, ultra stylisés, dans une esthétique caricaturale qui renforce la distanciation, se lancent pleinement dans l’aventure. Gueule de singe pour Gobbola-Jérémy Lopez, mèche à la Trump pour Arturo-Laurent Stocker… Dans cette mécanique de précision où le jeu collectif est primordial, la troupe du Français est au sommet. La mise en scène donne une grande importance à tous les rôles, tous complices de l’ascension d’Arturo-Adolf. La distribution est brillante : en plus des trois acteurs déjà cités, se distinguent Thierry Hancisse dans le rôle d’Ernesto Roma, Serge Bagdassarian dans celui de Manuele Gori, Michel Vuillermoz en vieil acteur sur le retour. Le trio de dignitaires du trust du Chou-fleur composé d’Elliott Jenicot, Jérôme Pouly et Eric Génovèse est fantastique. La choralité de la pièce est une vraie réussite.

Quand Bakary Sangaré conclut « il est encore fécond le ventre de la bête immonde… », la mèche de Trump revient au galop. Les images de la nuit des longs couteux, jouée dans Les Damnés il y a quelques mois, ne sont pas loin non plus. L’époque est troublée.

Katharina Thalbach signe une très belle réalisation avec la Comédie Française, tirant le meilleur parti de son esprit de troupe. Sa version d’Arturo Ui insiste sur le ridicule du personnage, en appelant à l’action et à la résistance. Son chemin est moins féroce que la précédente mise en scène d’Heiner Müller, la peur est quelque peu éclipsée, la progression du personnage d’Arturo est moins visible mais il faut bien laisser la place à d’autres lectures et talents, et celle-ci se défend très bien. A voir.

La résistible ascension d'Arturo Ui, de Bertolt Brecht, mise en scène Katharina Thalbach à la Comédie Française du 1er avril au 30 juin 2017 (alternance).

Suivez l'étoffe des Songes sur Twitter, et consultez la sélection de spectacles à venir.

Publié il y a 18 minutes ago par M.A.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 1, 2017 6:14 PM

|

Par Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour l'Œil d'Olivier, blog de Mediapart

Silhouette svelte, tout de noir vêtue, le jeune pensionnaire de la Comédie-Française semble encore habité par le personnage d’Al Kooper, le bassiste qui enregistrait au côté de Bob Dylan la fameuse chanson fleuve Like a rolling stone, quand nous le retrouvons non loin du Louvre. Passionné par ce métier, ce Parisien, né en 1988, a grandi loin de la capitale et de son effervescence. Il est tout jeune, quand son père, employé de banque, est muté à deux pas de la célèbre ville rose, à Saint-Sulpice-La-Pointe. « Réservé et timide face aux autres enfants de mon âge, se souvient-il, j’ai su très tôt ce que je souhaitais faire dans la vie, tennisman ou écrivain. Finalement, je me suis passionné pour le théâtre. J’avais cette envie de partager des choses avec les autres, de faire partie d’une entité. J’ai donc demandé à mes parents de m’inscrire aux cours de la MJC du village. C’était une première expérience passionnante. On faisait beaucoup d’improvisations. Cela m’a libéré, m’a permis de m’exprimer. Ce fut une vraie révélation. »

Le théâtre, une passion d’enfance

Cette première incursion dans le monde du théâtre, a donné à Christophe Montenez, le goût de la scène, du jeu. Fort de cette première expérience, il continue, en parallèle à ses études à la fac de lettres de Toulouse, à prendre des cours de comédie. « C’était viscéral pour moi, explique-t-il, j’avais besoin d’échanger avec d’autres, d’être sur les planches. Pourtant, j’ai longtemps hésité avant de passer le concours pour intégrer le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. J’ai envoyé mon dossier au dernier moment, presque sur un coup de tête. Avec le recul, je me dis que je ne devais pas y croire, que ce genre de parcours n’était pas pour moi, que je n’étais peut-être pas légitime. J’ai n’ai jamais eu de plan de carrière. Les choses se sont faites naturellement. J’ai été admis et j’ai pu suivre les cours de Francis Azéma. Comme quoi, cela tient finalement à peu de chose. »

Loin d’être un professeur comme les autres, le metteur en scène et comédien toulousain devient une sorte de mentor pour Christophe Montenez. Son approche du théâtre a un écho tout particulier pour le jeune homme. Il se reconnaît dans sa manière singulière et intime d’aborder le métier de comédien. « Il m’a offert un idéal, se rappelle-t-il avec une certaine émotion. Il m’a permis d’avoir foi en quelque chose. Pour la première fois, je me sentais à ma place, en tout cas, là où il me semblait que j’étais utile. Il m’a appris à sacraliser un endroit, à faire de la scène, de ce métier, un autel, une église, où mes craintes, mes doutes s’apaisaient. Je crois que je l’écoutais un peu comme un gourou. Francis Azéma avait, a toujoursd’ailleurs l’art de faire ressortir la magie et le mysticisme de l’art théâtral, de nous pousser à être curieux de tout. Jouant sur les émotions et les sentiments, sa méthode d’apprentissage est assez proche de celle de l’Actor Studio. À l’époque, j’étais un être fébrile, un peu dépressif, il m’a offert une porte de sortie, une manière de m’exprimer différemment. » Totalement investi dans les cours qu’il suit, le jeune comédien se passionne pour les textes classiques. Il se plonge dans la lecture des grandes pièces du répertoire. « C’était une nécessité, se souvient-il. J’étais curieux, j’avais besoin de comprendre. J’avais aussi ce besoin de communier avec d’autres. C’était important pour moi de partager mes réflexions, mes expériences. C’est cela, aussi, le théâtre, se rassembler autour de quelque chose de vivant, de chair, de sueur et de sang. L’immédiateté de cet art en fait, sa richesse, sa fragilité, son unicité. »

Une école en bord de Garonne

Après deux années passées au conservatoire de Toulouse, il continue sa collaboration avec Francis Azèma au sein du théâtre du Pavé. Devenu intermittent, il enchaîne les expériences avec d’autres artistes de sa promotion, comme Sébastien Bournac, devenu depuis directeur du théâtre toulousain Sorano. « Je n’avais pas encore 20 ans, raconte-t-il, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir. Est-ce que je devais rester à Toulouse pour faire mon trou ou tenter ma chance ailleurs ? Malgré mon amour pour la ville rose, je n’avais pas envie d’avoir des regrets, j’ai donc décidé de tenter plusieurs concours de conservatoires nationaux, l’Ensatt, Limoges, Paris, Strasbourg, etc. J’ai finalement choisi Bordeaux. C’était une vraie opportunité. L’école venait d’ouvrir. L’équipe pédagogique avait envie d’innover et de créer avec nous, les élèves, le programme. C’était plein de promesses, d’autant que la promotion était composée d’artistes en devenir, curieux et travailleurs. Par ailleurs, le fait d’étudier au cœur d’un théâtre m’a permis de découvrir tous les corps de métier qui agissent dans l’ombre. On n’était pas coupé du reste du monde, on participait à la vie de la structure en étant ouvreur, si on le souhaitait bien sûr. » Trois années ont passé. Le jeune comédien a pu faire ses armes et s’est entouré d’une bande d’amis avec laquelle il a créé un collectif d’artistes baptisés Les bâtards dorés.

À la fin du cursus bordelais, chaque élève doit présenter une carte blanche. L’occasion pour chacun de monter un texte écrit par leurs soins. « Je me suis inspiré d’un conte de mon enfance, Le Petit Poucet, explique Christophe Montenez. J’ai toujours été fasciné par la filialité, le rapport aux parents, le déterminisme. L’histoire de cet enfant cristallise tout ce que l’on peut imaginer sur l’abandon, la jeunesse sacrifiée. Ne pouvant travailler seul, j’ai eu la chance d’avoir sur mon travail le regard d’un de mes condisciples ça a été très formateur. Le spectacle a plu. C’est grâce à lui que je me suis fait remarquer par le metteur en scène Yann Joël Collin. »

Un début de carrière sur les chapeaux de roue

Après ce coup de foudre professionnel, tout s’enchaîne très vite pour le jeune comédien. Choisi pour jouer en 2013 Monsieur Moulineau, le personnage principal de Tailleur pour dames dans la trilogie Machine Feydeauque monte Yann Joël Collin autour du célèbre auteur de boulevard pour le théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, il fait sensation. « Le spectacle a eu un beau succès, se souvient-il, nous étions une douzaine sur scène. C’est à cette occasion que Galin Stoev m’a vu jouer. Il était en pleine préparation du casting pour sa nouvelle création, Liliom. Apparemment, j’ai su captiver son attention, car il a souhaité m’engager pour interpréter plusieurs petits rôles dont celui de la vieille Madame Hollinger. Ce fut une très belle expérience, une belle communion d’idées, de partage. En tant qu’acteur, j’aime ce type de rôle où l’on doit composer en se grimant, s’appuyant sur un tic, une démarche, une prononciation particulière, un trait singulier. Cela m’aide à construire mon personnage. »

Cette rencontre avec le metteur en scène bulgare a été déterminante pour la suite de sa carrière, car elle lui ouvre les portes du Français. « Nous avons bâti, au fil des répétitions et des représentations, une vraie amitié, explique-t-il. C’est donc tout naturellement, quand on lui a offert de monter Tartuffe à la Comédie-Française, qu’il a proposé à Murielle Mayette-Hotlz de me rencontrer, car il souhaitait que je fasse partie de l’aventure. Tout est allé très vite, elle est venue voir Liliom, m’a rencontré et m’a fait entrer en 2014 dans la maison de Molière. » Loin d’avoir la grosse tête, le jeune pensionnaire garde les pieds sur terre. Venant d’un milieu modeste, il apprécie sa chance, mais n’est pas carriériste pour autant. Il se laisse porter par le hasard, les rencontres. « Je suis très reconnaissant à Murielle, se confie-t-il. Elle a permis de renouveler ingénieusement la troupe, de lui donner du sang neuf. Mais l’arrivée d’Eric Ruf a été une vraie bénédiction pour le renouveau du Français. Avec virtuosité, ce grand connaisseur des lieux arrive à modifier l’image de la maison de Molière, tout en en préservant l’essence. Loin d’une muséographie du théâtre, il mêle avec habileté textes classiques et contemporains, mise en scène innovante et plus dans la tradition de l’établissement. Sa grande force, c’est de faire partie du sérail depuis un moment, car il faut du temps pour en connaître les mécanismes et les recoins. Cela fait trois ans que j’y suis entré et je m’y perds encore. Si son fonctionnement peut paraître cruel de l’extérieur, il est incroyablement moderne. La preuve, la bâtisse tient le coup depuis 1680. »

La révélation des Damnés

Considéré comme l’un des petits jeunes de la troupe, Christophe Montenez fait son nid, petit à petit. Enchainant les petits rôles, que ce soit dans Lucrèce Borgia, mis en scène par Denis Podalydès, ou Les Rustres par Jean-Louis Benoit, il fait sensation en Al Kooper dans Comme une pierre qui … mis en scène par Marie Rémond et Sébastien Poudouroux, qu’il reprend actuellement au studio de la Comédie-Française. Puis c’est la consécration avec Les Damnés mis en scène par Ivo van Hove, d’après le scénario du film de Luchino Visconti, donné dans la cour d’honneur du Palais des Papes à l’occasion du 70ème Festival d’Avignon. « Collaborer avec Ivo, raconte-t-il, a été très formateur et passionnant. Il nous a bousculés, mais avec beaucoup d’intelligence, nous a permis d’évoluer. Il travaille dans l’urgence, la rapidité. C’est un homme de peu de mots. Nous avons monté la pièce en 3 semaines. Il ne se perd pas dans des détails inutiles, il va à l’essentiel. Quand il est arrivé le premier jour, il savait déjà ce qu’il voulait, il avait déjà une vision de ce qu’il souhaitait. Le jeu fait parti d’un tout, d’une machine théâtre ou chaque élément à son importance. Il donne confiance aux comédiens, sans pour autant les sacraliser. On est juste les éléments d’un tout. Il guide sans être dirigiste. Cette façon de créer me correspond. Il a les yeux partout, son regard est panoramique. » Pour Christophe Montenez, l’expérience a été enrichissante et éprouvante. L’été avignonnais fut particulièrement capricieux. « Il y a des jours, se souvient-il, on a cru crever de froid. On grelottait, on était dans un état proche de l’hystérie tant les éléments semblaient se déchaîner contre nous. Étrangement, cela renforçait la tension inhérente à cette tragédie des temps modernes, à ce mythe antique réinventé. »

Un collectif en sus

En tant que pensionnaire de la Comédie-Française, Christophe Montenez a bien du mal à être présent pour soutenir le collectif Les Bâtards dorés qu’il a créé à la sortie de l’école nationale de théâtre de Bordeaux. Angoissé, anxieux, le jeune comédien a bien du mal à travailler seul. Il a ce besoin viscéral de communier, d’avoir un regard extérieur, il met donc un point d’honneur à toujours être présent quand les autres ont besoin de lui. Il n’exclut pas, d’ailleurs, si son emploi du temps lui permet, de se mettre en retrait quelque temps du Français et ainsi, participer plus activement à la prochaine création. « C’était important pour moi, explique-t-il, d’avoir une structure où je pouvais m’exprimer librement, où nous pouvions tous avoir la possibilité de faire ce que l’on voulait, tant que tout restait authentique. C’est pour ça qu’avec Lisa Hourd, Romain Grard de Bordeaux, Jules Sagot et Manuel Severi de Toulouse, nous avons fondé les Bâtards dorés. Nous avons choisi ce nom, car quelque part, nous nous sentions illégitimes, mais avec la volonté de reconnaissance. C’est très Dostoïevskien comme définition. Et dorés, parce que même si nous venions de milieux plutôt modestes, nous avons tous eu une enfance plutôt heureuse, nous faisons partie d’une jeunesse dorée. C’est comme une seconde famille où tout est permis. » S’investissant tous dans le collectif, ils ont déjà produit deux spectacles dont ils sont les auteurs, les comédiens et les metteurs en scène. Le premier, Princes, est une adaptation de L’idiot de Dostoïevski, qui s’articule autour des personnages principaux du roman, et le second, Méduse, qui a été joué il y a quelques mois à Cergy-Pontoise, notamment, est directement inspiré des écrits de Jean Baptiste Savigny et d’Alexandre Corréard, deux survivants du naufrage de la Méduse.

Un homme de théâtre

Passionné par son métier, Christophe Montenez se nourrit autant de ses expériences que de ce qu’il voit, ce qu’il lit. « Un des premiers spectacles qui m’a marqué, se rappelle-t-il, c’est la revisite d’Hamlet par Vincent Macaigne, Au moins, j’aurais laissé un beau cadavre. Ce qu’il a fait de la pièce de Shakespeare est hallucinant. C’est à la fois complètement barré et en même temps, il permet une communion totale entre lui et les spectateurs. C’est fascinant, humain. L’autre moment de théâtre qui a nourri mon travail et formé mon jeu, c’est la trilogie de Wajdi Mouawad que j’ai vue à Avignon dans la cour du Palais des Papes. C’est un spectacle généreux et fédérateur. Tout est beau, intense, vibrant. On n’en ressort pas indemne. On se laisse totalement happer par les émotions de cette tragédie contemporaine. » Par ailleurs, le jeune comédien est très à l’écoute du public qui est un des éléments fondateurs et nécessaires du théâtre. « Pour moi, l’art vivant, explique-t-il, doit rester une communion entre les êtres. C’est une interaction permanente entre la scène et la salle. Ainsi, chaque représentation est unique, différente. C’est cette immédiateté du théâtre que j’aime, d’ailleurs. On sait tout de suite si le courant passe entre comédiens et spectateurs. C’est tellement riche, tellement palpable. Cela nous forge au quotidien. »

Un avenir radieux

Secret, timide, Christophe Montenez a besoin de déposer sur le papier ses émotions. Ainsi depuis le lycée, il écrit régulièrement de courts textes où il se livre, et évacue tension et stress accumulés. « Cela me fait du bien psychologiquement, souligne-t-il, c’est comme un exutoire à mes peurs, à mes doutes, à mes angoisses. Cela me libère. Mais pour l’instant, je n’ai pas encore de matière pour écrire une pièce, et puis, j’ai toujours besoin d’un regard extérieur. Le jour où je serai prêt, je suis persuadé que je le ferai en duo avec une personne en qui j’ai totalement confiance. » Si, pour l’instant, ce rêve d’enfant de devenir écrivain est en suspens, les ors de la salle Richelieu attendent notre jeune pensionnaire pour une saison 2017/2018 riche en surprises. En avril prochain, le jeune homme se glissera dans la peau de Moritz, un personnage qui le fascine, l’un des héros de L’éveil du printemps que mettra en scène Clément Hervieu-Léger en avril 2018. En attendant, il est toujours à l’affiche du studio et reprendra son rôle de Martin, fils dégénéré de la famille Essenbeck, dans la reprise des Damnés, en septembre prochain.

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour l'Œil d'Olivier.

Photo : Christophe Montenez, pensionnaire de la Comédie Française depuis 2014 © Stéphane Lavoué

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2017 5:11 PM

|

Par Sarah De Volontat dans le Figaro

Éric Ruf, son administrateur général, a présenté ce mercredi, la prochaine saison de l'institution. Il veut faire feu «de tous bois théâtraux». Avec une surprise : l'exposition des dessins de Cabu, un spectateur jadis assidu du Français

Éric Ruf, administrateur général du Français depuis 2014 a présenté, mercredi 07 juin, la saison 2017/2018 du grand trois pièces qu'est la Comédie Française: la salle Richelieu, le Vieux-Colombier et le Studio. Et ce, après un retour en quelques mots sur les spectacles de 2016/2017: une saison test (technologiquement avec la vidéo notamment) aux 889 levers de rideaux et 283.604 spectateurs. Des chiffres qui disent l'exceptionnelle activité de la Maison Molière.

À la seule lecture des titres et auteurs des œuvres adaptées et mises en scène pour cette nouvelle saison, l'on découvre un programme ambitieux qui rassemble des pièces classiques et modernes et même tout à fait contemporaines. Une belle palette offerte par la «maison» selon Éric Ruf, de tous les genres et de toute l'Europe: Phèdre de Sénèque, La Tempête de Shakespeare ou encore les futures Ondes Magnétiques de David Lescot ; La Locandiera de Goldoni, Les Créanciers de Strindberg, mais aussi Après la Pluie du Catalan Sergi Belbel.

Vient ensuite le nom des metteurs en scène. Et là encore l'éventail des nationalités, des notoriétés et des styles est une belle surprise. Certains sont connus et reconnus comme fidèles maîtres de la Troupe: Denis Podalydès, Clément Hervieu-Léger, Véronique Vella et tant d'autres. D'aucuns sont de grands metteurs en scène internationaux, comme l'écrivain Lars Norén ou Lilo Baur. Et d'autres encore, de nouvelles trouvailles de Ruf, comme la jeune Louise Vignaud, sortie en 2014 de l'ENSATT.

Cabu était un spectateur passionné

En proposant de nombreuses reprises, le Français permet aux spectateurs de répondre, au moins en partie, à leur plus grand problème: trouver une place. Vous pourrez donc voir ou revoir, le primé et plébiscité Les Damnés, Roméo et Juliette de la saison actuelle ou encore Britannicus de la saison 2015/2016.

Il ne faut pas oublier que le Français est un Théâtre National. Lui, en tout cas, tente de ne pas l'oublier. Grâce à ses tournées et à la diffusion de ses spectacles au cinéma avec Pathé live et à la télévision. Ainsi, Vania, adapté de l'œuvre de Tchekhov, se produira à Saint-Denis, Neuilly-sur-Seine et Lieusaint à la rentrée. Et 20 000 lieues sous les mers d'après Jules Verne sera hors les murs à Quimper, Amiens, Bayonne ou encore Lyon en septembre et octobre prochains.

Pour la saison 2017/2018, trois nouvelles pièces seront diffusées en direct au cinéma et rediffusées pendant six mois ensuite: Les Fourberies de Scapin, Le Petit-maître corrigé et Britannicus. Pour les amateurs des petits écrans, le Cabaret Boris Vian que l'on vient de voir sur ARTE et L'Hôtel du Libre-échange seront retransmis sur les chaînes de France Télévision et disponibles sur Culturebox et sur le site de la Comédie-Française.

Mais les ambitions et la renommée du Français dépassent ses frontières: Les Damnés sera jouée au Park Armory de New York l'été prochain et possiblement à Londres et Anvers ensuite.