Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 10, 2015 5:04 AM

|

Ambra Senatore nommée au Centre chorégraphique national de Nantes

Nomination d’Ambra Senatore à la direction du Centre chorégraphique national (CCN) de Nantes Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, en plein accord avec Johanna Rolland, maire de Nantes, et avec le soutien unanime de Jacques Auxiette, président de la région Pays de la Loire et de Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire Atlantique, a donné son agrément à la nomination d’Ambra Senatore à la direction du Centre chorégraphique national (CCN) de Nantes, à compter du 1er janvier 2016, pour succéder à Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Née à Turin en 1976, Ambra Senatore se forme auprès de grandes personnalités de la danse telles que Carolyn Carlson, Dominique Dupuy ou Bill T. Jones. Doctorante en danse contemporaine en Italie, elle poursuit et publie ses travaux de recherche. Elle a implanté sa compagnie récemment en France et propose une danse empreinte d’humour qui a rencontré un accueil immédiat des programmateurs français, comme en témoigne sa récente programmation au Théâtre de la Ville en février 2015. Le projet d’Ambra Senatore pour le Centre Chorégraphique national de Nantes, « De l’humain à la danse, de la danse à l’humain », ouvre de nouvelles perspectives de dialogue et de rencontres avec les acteurs du territoire. Dans sa recherche d’une danse qui rencontre le public, Ambra Senatore met l’accent sur la relation humaine, laissant la place à la fragilité, au doute, au sens critique et au partage. Une danse qui s’inspire de la vie. Fondamentalement tournée vers l’autre, elle a à cœur d’aller à la rencontre de tous les publics en créant des œuvres adaptées à tous types d’espaces. Son projet, volontairement inscrit sur le territoire et qui en fédère les acteurs, porte par ailleurs une forte ambition d’ouverture internationale. De la création au citoyen, le public est au cœur du projet d’Ambra Senatore. Créé en 1992, le CCN de Nantes s’inscrit dans une dynamique interrégionale, enjeu de la métropole nantaise et de la région Pays de Loire. Il était dirigé depuis sa fondation par Claude Brumachon et Benjamin Lamarche qui y ont effectué un travail remarquable. Le jury a salué unanimement la qualité des dossiers et l’engagement des cinq candidats qui ont tous présenté des démarches artistiques singulières et de multiples pistes pour revisiter le projet de ce centre chorégraphique. Paris, le 10 juillet 2015 (Communiqué de presse du ministère de la Culture) http://www.telerama.fr/scenes/ambra-senatore-la-synthese-entre-pina-bausch-et-buster-keaton,123019.php

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2015 5:48 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 1, 2015 10:21 AM

|

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, en accord avec Daniel Dugléry, maire de Montluçon, Gérard Dériot, sénateur de l'Allier, président du Conseil départemental de l'Allier et René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne a nommé Carole Thibaut à la direction du Centre Dramatique National de Montluçon- Auvergne. Auteure, metteuse en scène et comédienne, directrice artistique de la Compagnie Sambre, artiste associée au CDN de Lille et à la scène nationale de Meylan, directrice artistique de Confluences (Paris 20ème), Carole Thibaut, 45 ans, est engagée depuis toujours dans des aventures collectives et passionnée par la rencontre et l'accompagnement d'autres artistes. Son projet artistique pour le CDN de Montluçon est le fruit de convictions profondes qui résonnent en écho à l'histoire et au développement de ce territoire. Elle mettra au cœur du théâtre les écritures d'aujourd'hui pour écrire le monde d'aujourd'hui en lien avec une constellation d'artistes associés, ainsi que de nombreux auteurs. Carole Thibaut créera une jeune troupe, en contrat de professionnalisation, qui sera présente toute l'année au centre dramatique, elle y développera un volet de formation important en partenariat avec l'ENSATT et en étroit compagnonnage avec les artistes associés. Elle souhaite ouvrir large les portes du théâtre en proposant des spectacles en itinérance, un événement fédérateur durant l'été, un temps fort sur les écritures théâtrales d'un pays étranger, créer « les journées du Matrimoine » mettant en avant les écritures d'auteures trop mal connues et des lectures tous les mois pour les jeunes spectateurs... Ce projet généreux et foisonnant, attentif à tous les publics, se développera à partir de janvier 2016 date à laquelle Carole Thibaut succédera à Johanny Bert qui continuera, quant à lui, son parcours artistique en compagnie.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2015 12:50 PM

|

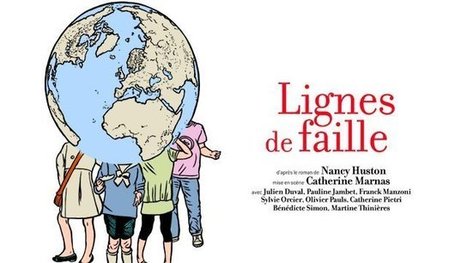

D'après le roman de Nancy Huston mise en scène Catherine Marnas

Heureusement que Dieu et le président Bush sont de bons amis.

Sol a six ans, un grain de beauté sur la tempe. Dieu a fait de lui un être parfait, Sol sera prophète ou gouverneur. Famille protestante et islamophobe dans un San Francisco des années 2000. Sale môme sur-gâté, fils de Google et du 11 septembre. Sa mère fait opérer Sol du grain de beauté qui altère la perfection de son visage. Mais l’opération le défigure, et Sol se fâche avec Dieu. Premières lignes de faille dans la saga épique. Après Sol, Randall, Sadie et Kristina fouillent les secrets du passé. Ils ont six ans, en 2004 en Californie, en 1982 à New York, en 1962 à Toronto, ou en 1944 du côté de Munich. En quatre parties, Lignes de faille déploie à rebours les destins de quatre descendants directs, sur quatre générations.

http://www.theatredurondpoint.fr/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2015 10:14 AM

|

Publié par Le Parisien : C'est un duo de femmes qui a décroché les clés du prestigieux Carreau du Temple (IIIe). Sandrina Martins et Lucie Marinier, viennent d'être sélectionnées par le jury, parmi 75 candidats, pour diriger le Carreau du Temple à Paris.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 25, 2015 5:35 PM

|

Publié par le Midi Libre : L'association gestionnaire du théâtre est mise en demeure par la Ville de quitter au 9 mars le lieu dont l'avenir est en suspens. Le courrier, daté du 17 février et reçu vendredi par l'équipe de l'association Bérenger-de-Frédol, a fait l'effet d'une bombe dans le milieu culturel et une partie de la classe politique, lundi 23 février. Signé du maire de la commune, Noël Ségura, il évoque une occupation "sans droit ni titre des locaux" par la structure gestionnaire du théâtre, la communication à venir d'un état des "sommes à payer depuis le 1er janvier 2015" et la met en "demeure" de libérer les bureaux d'ici le 9 mars 2015. Des mots qui ont frappé de "stupeur" une association aux commandes de la salle depuis seize ans. Et qui questionnent sur la pérennité d'un espace jugé exceptionnel, par sa programmation comme par l'équipe qui la conduit. Occupant sans droit ni titre ? Pris au sens strict, ce courrier dit à l'association qu'elle occupe le domaine public, le théâtre appartenant à la Ville. Elle doit donc payer une redevance pour l'exploiter et détenir une autorisation. Sans ce document, elle doit quitter les lieux. Or, argue la mairie, le 1er janvier, est parvenue à son terme la convention d'objectif liant l'association à la Ville, à l'État, à la Région et au Département, pour la période 2012-2014. Cette fin ferait de l'association un occupant sans droit ni titre, selon la direction générale des services de la commune. L'association conteste toutefois que ce soit une convention d'objectif arrêtant un projet artistique, qui lui donnerait la jouissance du théâtre. Celle-ci dépendrait d'une seconde convention, de mise à disposition de moyens et de personnels. Dans un communiqué adressé aux compagnies avec lesquelles elle œuvre, elle objecte ainsi que la mairie "n'a jamais souhaité officialiser nos relations par une convention de mise à disposition des locaux et du personnel". Elle laisse ainsi entendre que si elle est sans titre d'occupation aujourd'hui, ce serait le cas depuis des années. La mairie a-t-elle voulu régulariser la situation ? Alors pourquoi ce courrier si brutal intervient-il maintenant ? La mairie a-t-elle voulu régulariser la situation ? "En janvier, nous avons, indique Noël Ségura, communiqué à l'association le projet de convention d'objectif 2015 en lui demandant de nous répondre et de formuler d'éventuelles remarques sous dix jours." Le document incluait cette question des moyens et finances. "L'association Bérenger-de-Frédol n'a pas répondu" sur le fond, mais proposé une réunion des partenaires, Drac, Région, Département et Ville, fixée au 4 mars. "Pour protéger ses intérêts", dans l'hypothèse d'un sinistre, la mairie n'a pas voulu attendre et rédigé cette lettre qui la borde "juridiquement", dit-elle. La saison ira-t-elle à son terme ? Mais pourquoi Bérenger n'a-t-elle pas avalisé le projet de convention de janvier ? La nature du désaccord est inconnue. Lundi, la directrice, Martine Combréas, était injoignable, le personnel ne désirant pas s'exprimer sur ce sujet. Que peut-il se passer, désormais ? Dans le communiqué aux compagnies, l'équipe du théâtre dénonce des "mesures d'anéantissement d'un outil magnifique, d'un projet artistique qui rayonne tant sur son territoire, qu'au plan national ou international". Des propos présageant un destin funeste pour une scène qui rallie à elle bien des suffrages. Verra-t-on des spectacles après le 9 mars, date butoir fixée par le courrier du maire ? La question est pour l'heure sans réponse. La lettre de Noël Ségura paraît laisser une porte ouverte, en invitant l'association à formuler des demandes de salle d'ici le 6 mars. Mais une chose est sûre. En grandes difficultés financières, la Ville s'interroge sur tous ses engagements. La convention 2015 prévoyait déjà de diviser par deux la subvention de Bérenger. L’adjoint à la culture prêt à la démission Difficilement compréhensible à cette heure, cette affaire, sur laquelle l’État, autorité de tutelle, aura sûrement son mot à dire, fait des remous au sein de la majorité municipale. Lors du dernier conseil municipal, Pascal Filippi, délégué aux affaires culturelles, avait indiqué : "S’il y a rupture avec l’association Bérenger-de-Frédol, je démissionnerais de mes fonctions d’adjoint à la culture." Lundi 23 février au soir, à l’occasion du bureau municipal, l’élu s’est désolidarisé du courrier adressé par Noël Ségura et a réitéré sa position de démissionnaire dans l’hypothèse d’un échec. "J’ai toujours œuvré, je me suis toujours battu pour l’association Bérenger-de-Frédol, expliquait-il plus tôt dans la journée, pour ce qu’elle amène au plan culturel mais aussi au plan pédagogique aux enfants. On a une programmation et une équipe exceptionnelles mais certaines personnes à la mairie n’en sont pas conscientes." Pascal Filippi se disait lundi peiné et révolté par le contenu d’un courrier contre lequel il n’avait pas de mot assez sévère, mesurant, assurait-il cependant, la délicate situation financière de la Ville. "Je suis conscient qu’il faut faire des coupes budgétaires et que Bérenger-de-Frédol doit adapter sa programmation et sa communication en tenant compte de cela. Mais ça doit se faire dans la concertation, pas sous la forme de cette lettre inacceptable." Et l’adjoint de regretter une dégradation des relations Ville-Bérenger-de-Frédol "entamée fin 2013, début 2014".

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 22, 2015 5:21 PM

|

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, et Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, en plein accord avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, ont donné leur agrément à la proposition unanime du jury réuni le 9 janvier 2015 de nommer Francesca Poloniato à la direction du Théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille.

Directrice de production de la scène nationale de Besançon depuis 2011, après avoir été secrétaire générale du Centre chorégraphique national de Nantes puis directrice du développement du Ballet de Lorraine-Centre chorégraphique national, Francesca Poloniato va piloter un équipement artistique dont l’ambition est de prendre toute sa place et de jouer tout son rôle dans une vaste dynamique de développement urbain.

Pour le Théâtre du Merlan, elle a construit, sous le titre « Au fil de l’autre », un projet imaginatif et généreux qui s’appuie sur une « bande » d’artistes du théâtre et de la danse, appelés à travailler, aux côtés de l’équipe de la scène nationale, en dialogue et en complicité avec tous les « voisins » du Merlan qu’il s’agisse de la population ou des structures relais des champs éducatifs, sociaux et culturels qui l’environnent.

Tout en étant particulièrement attentif à sa mission et à son public de proximité, le projet de Francesca Poloniato intègre d’entrée une offre d’accompagnement et de soutien aux jeunes équipes artistiques de la région dans toutes les disciplines de l’art vivant et des logiques de solidarité et de réseau avec les principaux équipements culturels de Marseille et de ses quartiers et, au-delà, du grand Sud.

Paris, le 22 janvier 2015

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 20, 2014 7:29 AM

|

Le conseil d’administration d’Arts 276 a nommé Marianne Clévy, directrice de l’EPCC qui organise les Festivals Automne en Normandie et Terres de Paroles. Marianne Clévy devient directrice d’Arts 276 en remplacement de Robert Lacombe, parti en juin dernier. Elle a été nommée pour trois ans vendredi 12 décembre par le conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle, présidé par Nicolas Rouly, président du conseil général. Marianne Clévy n’est pas une inconnue dans la région puisqu’elle a travaillé pendant huit ans aux côtés d’Alain Bézu, alors directeur du centre dramatique régional au théâtre des 2 Rives à Rouen. Conseillère au développement artistique, elle a notamment coordonné un rendez-vous annuel, Corps de textes qui était consacré aux écritures contemporaines. Ce temps fort est devenu ensuite un festival européen et nomade, en Belgique, en France, en Bulgarie, au Portugal et en Suisse. Marianne Clévy a suivi des études théâtrales, puis un parcours théâtral en tant que metteur en scène et co-directrice d’une compagnie de 1989 à 1997. Elle a préféré s’investir dans l’accompagnement, la production et la programmation du théâtre contemporain en France et en Europe. Marianne Clévy, aujourd’hui secrétaire générale de la Maison Antoine-Vitez, centre international de la traduction théâtrale, a pour mission d’élaborer le futur festival d’Arts 276, associant la littérature, le théâtre, la danse et les arts plastiques qui fusionne Automne en Normandie et Terres de Paroles. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2015.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 6, 2014 11:19 AM

|

Pas de bilan, pas d’états d’âme. De l’action, du désir, de la joie. Brigitte Lefèvre, 69 ans, directrice de la danse à l’Opéra national de Paris, a quitté ses fonctions le 31 octobre. Elle se dit contente. Evidemment, après plus de vingt ans de présence dans la grande maison, les cartons ne se sont pas remplis aussi vite que prévu. Lorsqu’un bout de mur se libérait de photos, il se remplissait de l’autre côté. Cadeaux de dernière minute, souvenirs à garder sous l’œil jusqu’au bout. « J’étais là tout le temps, glisse-t-elle. J’ai vraiment le sentiment d’avoir fait le job comme on dit. »

Elle est là, Brigitte Lefèvre ! A quelques jours de son départ, elle est assise comme d’habitude à sa petite table ronde où elle reçoit face à face. Sans tralala, sans distance officielle entre elle et son interlocuteur. « Le barrage du bureau me gêne, insiste-t-elle. Je suis franche, directe, mais je dois reconnaître que je n’ai pas toujours raison. Si je blesse parfois, c’est par rapidité. » Ordinateur un peu plus loin, portable à portée de main qu’elle saisit de temps en temps pour relire les messages laissés par les uns et les autres.

Une vie de travail consacrée à la danse

Par où commencer pour dire une vie de travail consacrée à la danse, toutes les danses ? Le tableau donne le tournis. Sur le papier, tout semble fluide : école de l’Opéra de Paris à 8 ans, Corps de ballet à 16 ans, stages de contemporain avec Merce Cunningham (1919-2009) et Alwin Nikolais (1910-1993), création de chorégraphies (Microcosmos, au Festival d’Avignon 1970)…

Brigitte Lefèvre livre tout en vrac, happée par les associations d’idées et l’excitation des bons souvenirs. Les comédies musicales, le remplacement au pied levé de la chanteuse Dany dans l’opéra-rock La Révolution française et la voilà qui se met à chanter : « J’ai du bon lait mon général ! ». « J’étais chahuteuse, très clown, toujours à faire rigoler les copines, s’exclame-t-elle. Les anecdotes se précipitent sur ses collaborations avec Jean Mercure, Jean-Michel Ribes… Talent de conteuse, scénario qui ne manque pas de sel. Elle se souvient de son départ de l’Opéra en 1972. « Je savais que je n’accéderais jamais au grade d’étoile. J’avais aussi envie de construire autre chose. J’ai demandé un congé sabbatique à Hugues Gall, le directeur. Il m’a répondu : “vous partez ou vous restez”. »

« Les danseurs ont été mes lumières »

Et hop, la porte ! Et en avant, à La Rochelle où elle crée, avec le danseur et chorégraphe Jacques Garnier (1940-1989), le Théâtre du silence « centre chorégraphique avant l’heure ». De 1974 à 1985, elle danse partout, dans les garages, dans les hôpitaux. Coup de volant, elle intègre le ministère de la culture en 1985 devenant vite « la première déléguée à la danse » mais d’abord et toujours militante pour la cause, qu’elle soit classique ou contemporaine. La ligne de cœur de Brigitte Lefèvre swingue mais file droit.

La revoilà à l’Opéra Garnier. Elle y est nommée administratrice générale en 1992, directrice de la danse trois ans plus tard, en 1995. Elle a vu défiler cinq directeurs généraux. Est fière de la passation « apaisée » avec Benjamin Millepied qui lui a succédé le 1er novembre. « C’est la première fois que cela se produit de cette manière, commente-t-elle. Même si mon candidat était Laurent Hilaire, je suis finalement heureuse du choix de Benjamin que j’ai par ailleurs invité trois fois à créer pour la troupe. » Elle cite ceux qui l’ont soutenue comme Maurice Fleuret, Igor Eisner, Jean-Paul Cluzel, Hugues Gall… Une liste tombe. « Beaucoup d’hommes », souligne-t-elle. Le roman de Brigitte Lefèvre reste à écrire.

Un beau livre déjà, spécialement édité pour son départ, trace ces années de programmation à l’Opéra de Paris. « Les danseurs ont été mes lumières. » Et tous les chorégraphes invités ses moteurs. Respect de la tradition d’un côté (avec, entre autres, le répertoire classique de Rudolf Noureev) ; ouverture au contemporain de l’autre au gré d’invitations ajustées. Pina Bausch, Mats Ek, Carolyn Carlson mais encore Anne Teresa de Keersmaeker, Wayne McGregor, Sidi Larbi Cherkaoui… ont créé pour la compagnie parisienne. Certains étaient là pour sa soirée d’adieu, le 4 octobre, au Palais Garnier. William Forsythe, Sasha Waltz, Jérôme Bel, Blanca Li…

« Beaucoup de mères dans l’affaire »

Les compliments ont plu. « Pour avoir fréquenté nombre de grands ballets à travers le monde, je sais qu’elle est une référence à atteindre pour bien des directeurs de compagnies, commente le chorégraphe Angelin Preljocaj. Allier à ce point l’intuition, l’intelligence et la sensibilité pour guider 154 danseurs vers un horizon d’excellence et de modernité est rare. »

Si elle rejette le mot bilan, Brigitte Lefèvre n’en pointe pas moins la fin d’un cycle. Elle ne cesse d’évoquer sa mère, Geneviève Lefèvre, pianiste. Est-ce la sortie d’un documentaire-portrait mis en œuvre par sa fille, Mathilde Meyer, intitulé Ma mère adorait la danse, qui lui soulève la mémoire ? « Beaucoup de mères dans l’affaire », glisse-t-elle en souriant. De son père, médecin, elle ne dit quasi rien. Séparation des parents lorsqu’elle avait 7 ans, elle ne l’a revu que treize ans plus tard, parce que sa sœur le désirait. Elle se « réconciliera » avec lui lors de la naissance de Mathilde. « Elle a les mêmes yeux bleus. »

Geneviève Lefèvre élèvera seule ses deux filles. De la Nièvre, le trio débarque à Paris. La maman accompagne des shows de variétés, joue dans les bars aussi – d’où le répertoire de chansons populaires de Brigitte. « J’avais un peu honte parfois mais j’adorais ma mère, son énergie, son art du rebondissement, confie-t-elle. C’est elle qui m’a poussé à entrer à l’Opéra. J’y suis venue pour elle, j’en suis partie malgré elle. Elle me comparait à un tango qui avance et recule. Elle était pour moi une héroïne de comédie musicale dramatique. » Plus d’argent un jour, au restaurant pour fêter ce qui reste !

« Brigitte ne triche pas »

Brigitte Lefèvre poursuit : « Elle ne ressemblait en rien à une mère de danseuse comme j’en vois plein. Elle savait apprécier les autres. » Elle ajoute, rêveuse : « Elle avait toujours très peur de tout et un courage exceptionnel. La peur n’ôte pas le danger. »

La vie fait parfois bien les choses. Grâce au chorégraphe danois Harald Lander (1905-1971), directeur de l’Ecole de danse dans les années 1950, Geneviève Lefèvre intégrera l’Opéra où elle accompagnera au piano les danseurs. La veuve de Lander a offert à Brigitte une gravure de la danseuse Marie Taglioni (1804-1884) posée sur un coin d’étagère. A côté, une photo d’elle, jeune. « Je me trouvais assez moche à l’époque mais je n’étais pas mal du tout finalement. »

Curieusement, la mère de Brigitte Lefèvre est aussi au cœur de la vocation de Kader Belarbi, danseur étoile de l’Opéra de Paris, qui a intégré l’école en 1975. « Elle donnait des cours au conservatoire de Vincennes et m’a encouragé à passer l’examen, se souvient Belarbi, aujourd’hui directeur du Ballet du Capitole, à Toulouse. Elle discutait beaucoup avec les élèves, parlait une langue claire et chatoyante. C’est vraiment étrange d’avoir rencontré Brigitte ensuite. Nous avons eu des désaccords parfois et les avons toujours abordés frontalement. Brigitte ne triche pas mais n’oublie aucun impair déloyal. Par ailleurs, elle a su gouverner le Ballet avec un rare équilibre. »

« Elle est partout ! »

Femme de pouvoir, Brigitte Lefèvre ? Oui, sans doute, bien qu’elle récuse vertement l’expression, préférant évoquer « un art des rencontres et l’amitié qui a compté énormément ». Elle s’agace lorsqu’on lui glisse ce que certains murmurent « Brigitte, elle est partout ! ». Sous-entendu dans tous les cercles d’influence, les conseils d’administration. « Je suis Lefèvre-Utile », blague (en référence à la célèbre marque de biscuits) celle qui connaît tout le monde.

Une chose est certaine : Brigitte Lefèvre entend continuer à l’être, utile, et à travailler. Sa mère s’est arrêtée à 80 ans. Elle va mettre en scène Les Cahiers de Nijinski, au Théâtre de l’Ouest parisien, dirigé par son mari Olivier Meyer. Elle prend la direction du Festival de danse de Cannes en 2015… Avec des pauses dans sa maison bretonne, près de Vannes. « Là-bas, on ne va pas à la plage, on va se baigner », assène-t-elle. Tiens, au fait, elle vient de baptiser de son nom un wagon du « Train de la Télé » consacré à l’histoire du petit écran. « J’aurais préféré être la locomotive ! », lance-t-elle dans un éclat de rire.

« Ma mère adorait la danse », documentaire de Mathilde Meyer (60 mn), samedi 8 novembre sur France 3, à 23 h 10.

Rosita Boisseau

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 20, 2014 1:02 PM

|

La nouvelle directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Catherine Marnas, redonne souffle à Lignes de Faille, roman publié par Nancy Huston en 2006. Une très belle saga théâtrale sur la question des origines.

Sol en 2004, à San Francisco. Randall en 1982, à New York. Sadie en 1962, à Toronto. Kristina en 1944, à Munich. Ils sont quatre narrateurs et narratrices âgés de six ans, appartenant à quatre générations différentes d’une même famille : Sol (Julien Duval) est le fils de Randall (Franck Manzoni), qui le fils de Sadie (Catherine Pietri), qui est la fille de Kristina (Martine Thinières). Prenant successivement la parole pour raconter la petite histoire de leur quotidien, ces quatre personnages ouvrent également, à travers leur existence, des fenêtres sur quelques-uns des événements qui forment la grande histoire de leur époque. Des soixante années que traverse, à rebours, le roman de Nancy Huston porté fidèlement à la scène par Catherine Marnas (ce spectacle est aujourd’hui repris après avoir été créé, en mars 2011, au Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud), émergent ainsi de nombreuses confidences d’ordre privé, mais également un ensemble de lignes de fuites qui dépassent la seule destinée des narrateurs pour pointer, génération après génération, vers certains des traumatismes du XXème siècles. Et par là même vers les origines cachées de cette famille. Grande et petite histoire, à travers le regard de quatre enfants A la croisée de l’intime et du politique, les quatre chapitres de Lignes de faille donnent lieu, dans la mise en scène au réalisme épuré que présente Catherine Marnas (la scénographie est de Michel Foraison et Carlos Calvo, ce dernier cosigne les créations vidéo avec Olivier Reiso), à des tableaux de théâtre particulièrement réussis. Il fallait une troupe de comédiens alerte et inspirée pour prendre en charge les vingt-neuf protagonistes de cette saga vive, drôle, qui laisse percer, derrière sa bonne humeur, des accents d’une gravité profonde, sans emphase. Pour accompagner les quatre interprètes-narrateurs précédemment cités (qui incarnent tour à tour, de manière étonnante, les enfants ayant été, pour trois d’entre eux, représentés adultes lors d’autres parties du spectacle), la directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine a fait appel à Sarah Chaumette, Pauline Jambet, Olivier Pauls et Bénédicte Simon. C’est sur l’investissement exemplaire de ce collectif de comédiens que tiennent le souffle et la vitalité de cette représentation de quatre heures toute en justesse, tout en équilibre. Rendons-leur hommage. Immergés dans les belles compositions visuelles et sonores que révèle cette remontée du temps, ils nous tirent par la main et nous plongent, avec eux, dans les énigmes de ce périple intergénérationnel. Manuel Piolat Soleymat pour La Terrasse de novembre 2014 CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE LIGNES DE FAILLEdu 8 octobre 2014 au 29 mai 2015Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux, France Du 8 au 23 octobre 2014. Du mardi au vendredi à 19h30, le samedi à 18h, le dimanche à 16h. Durée de la représentation : 4h30 avec entracte. Tél. : 05 56 33 36 80. www.tnba.org Egalement les 5 et 6 novembre 2014 à la Scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitain, du 27 au 29 novembre au Centre dramatique régional de Tours, du 12 mars au 11 avril 2015 au Théâtre du Rond-Point à Paris, les 28 et 29 mai à la Maison de la Culture de Bourges.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 15, 2014 8:30 AM

|

Nommée en janvier au Théâtre national de Nice, la directrice lance sa saison avec sa mise en scène de « Peer Gynt », d’Ibsen.Assise en tailleur à la terrasse d’un café face à la mer, Irina Brook n’en revient pas de la « chance » qu’elle a : « Etre ici pour diriger un centre dramatique national [CDN] relève presque du miracle. » Ici, c’est au Théâtre national de Nice (TNN). En cette matinée ensoleillée de la fin septembre, la nouvelle directrice, depuis janvier, savoure le paysage et décompresse.

UNE TROUPE COSMOPOLITE La veille, elle a lancé sa première saison avec sa mise en scène de Peer Gynt, d’Henrik Ibsen, une épopée émouvante adaptée judicieusement en opéra rock (avec des poèmes de Sam Shepard et des chansons d’Iggy Pop) portée par le talentueux comédien islandais Ingvar Eggert Sigurosson et emmenée par une troupe cosmopolite de quatorze comédiens, danseurs, musiciens, chanteurs. « C’est un message assez explosif, reconnaît-elle. Ce spectacle, le plus gros, le plus difficile, le plus proche de moi, annonce la couleur et montre ce que l’on souhaite partager : la dimension internationale, la multidisciplinarité, le classique dépoussiéré, le grand texte accessible. » Cette enfant de la balle, fille du metteur en scène britannique Peter Brook, qui s’est fait connaître en 2001 grâce au succès de sa première mise en scène d’Une bête sur la Lune, rêvait d’avoir un jour un théâtre champêtre avec guinguette et guirlande, « un peu un mélange de Cartoucherie et de Bouffes du Nord [à Paris] ». Elle se retrouve à la tête d’un imposant bloc de marbre entouré de voitures. « Je n’ai jamais cherché à diriger un CDN, cela m’avait toujours semblé être un carcan terrifiant. Alors, quand le ministère m’a incitée à candidater pour Nice, j’ai failli tomber de ma chaise ! Puis l’idée m’a passionnée. J’achève un voyage de nomade en arrivant à Nice, c’est un peu monumental dans ma vie. »

ACCUEILLIE « AVEC BIENVEILLANCE » Tout le monde, dit-elle, l’a accueillie « avec bienveillance, et [elle en a]besoin de cette bienveillance ». La controverse sur le non-renouvellement de son prédécesseur, Daniel Benoin (après douze années de règne), qui a opposé, à l’été 2013, l’ex-ministre de la culture, Aurélie Filippetti, au maire de Nice et député (UMP) Christian Estrosi, appartient officiellement au passé. « Je ne souhaite qu’une seule chose : qu’Irina réussisse », jure Daniel Benoin, avant de se féliciter du succès du nouveau théâtre qu’il dirige. Car l’ancien directeur du TNN n’a pas quitté le bord de mer et a conservé les rênes du flambant neuf Anthéa d’Antibes, à quelques kilomètres de Nice. En cette rentrée, il a vanté dans la presse régionale les 8 500 abonnés – soit 2 000 de plus qu’au TNN – de cet établissement financé par les collectivités locales. Et a lancé dans les colonnes de Nice-Matin : « En deux saisons, Anthéa est devenu le premier théâtre des Alpes-Maritimes », sous-entendant que le public l’avait suivi. « Je n’ai pas voulu gêner, nous dit-il,On m’a juste interrogé, je n’allais pas cacher cette belle réussite. » Irina Brook refuse d’entrer dans cette querelle de chiffres. A quoi bon comparer ce qui n’est pas comparable. Elle assume avoir peu de têtes d’affiche, l’envie farouche d’une douce révolution et préfère défendre son projet d’un théâtre pour tous, ouvert sur la ville. De toute façon, à Nice, elle n’a que de bons souvenirs. Dans ce TNN, elle a présenté quasiment tous ses spectacles dont Tempête !en 2010, l’une de ses trois adaptations de Shakespeare. Une semaine à guichets fermés. « Ce fut un moment mémorable. » Etonnée par le nombre de Niçois qui ignorent où se trouve le théâtre, elle s’est donné pour mission d’« attirer un public qui n’est jamais venu ». La formule d’abonnement a été simplifiée, un kiosque pour retirer des places a été installé sur la nouvelle promenade arborée qui mène au TNN et pour la générale de Peer Gynt, elle a invité « les voisins », des commerçants, des vendeurs, des employés de La Poste. « Cela a fonctionné ! », constate, enthousiaste, la secrétaire générale du TNN, Ella Perrier. UN « TRIO DE FOUS ILLUMINÉS » Aux côtés de Renato Giuliani et Hovnatan Avedikian, les deux artistes avec qui elle travaille depuis plusieurs années et qu’elle a associés à l’aventure, elle dit former un « trio de fous illuminés ». Ces trois « idéalistes » se sont mis en tête de répandre « leur foi dans le théâtre » au-delà des murs du TNN. Depuis janvier, les deux comédiens sillonnent les quartiers dits « sensibles » de Nice et montent des ateliers dans des établissements scolaires. « Ce sont des éclaireurs », résume Irina Brook. Dans les murs, la directrice a axé sa programmation autour de trois temps forts : d’abord un festival Shakespeare avec, notamment, le metteur en scène britannique Dan Jemmett, l’Indien Atul Kumar, l’Italien Sergio Bini. « Shakespeare, c’était comme une évidence », explique-t-elle. « En France, cet auteur reste figé dans une vision classique et n’est pas aussi bien compris qu’ailleurs. » PRINTEMPS DES FEMMES Ensuite, un printemps des femmes (avec notamment Elle brûle, pièce mise en scène par Caroline Guiela Nguyen, et L’Odeur des planches, de Samira Sedira), en guise de remerciement à sa nomination qui doit beaucoup au souhait du ministère de féminiser les directions des CDN. « Cela ne me gêne pas d’être dans cette vague, c’était une bataille légitime et, pour moi, c’était le bon moment. » Enfin, les seuls en scène (dont L’Art du rire, de Jos Houben, Conteur ? Conteur, de Yannick Jaulin, Encore, d’Eugénie Rebetez). « Au départ,avoue-t-elle, cette idée s’est imposée pour des raisons pratiques et économiques, puis j’ai été époustouflée par la relation artiste-public qui se crée dans la petite salle du théâtre. » Jeudi 25 septembre, à l’issue de la représentation de Peer Gynt, Irina Brook a convié une partie du public à manger et à boire un verre sur le parvis du théâtre qu’elle avait fait recouvrir de tapis. Occuper l’extérieur et non s’enfermer dans le bar du TNN, elle y tenait. C’est, résume-t-elle, « une manière d’exprimer [s]a nature révolutionnaire ». Sandrine Blanchard pour Le Monde CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE Peer Gynt, mise en scène d’Irina Brook. Jusqu’au 18 octobre, auThéâtre national de Nice. De 6,50 euros à 40 euros. Durée : 2 h 30 avec entracte.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 2, 2014 7:51 PM

|

Entretien avec Antoine Perraud, dans lequel elle répond aux accusations qui lui ont été portées par voie de presse. La comédienne et metteuse en scène Julie Brochen revient, pour Mediapart, sur sa gestion et son éviction du Théâtre national de Strasbourg (TNS). Radiographie d'une vilenie culturelle sous une certaine gauche française... Fin juin 2014, lorsqu'une campagne de presse l'accusa de se cramponner à son poste, empêchant la venue de son successeur, Stanislas Nordey, au risque de mettre en péril le TNS, Julie Brochen opposa de nouveau son devoir de réserve à Mediapart. Elle soupçonnait pourtant son ministère de tutelle d'alimenter la dénonciation dont elle faisait l'objet. Exactement comme dans le cas d'Anne Baldassari, la directrice du musée Picasso, diffamée en place publique par le cabinet d'Aurélie Filippetti via ses petits télégraphistes, ainsi que nous le relations ici début juin. L'éviction d'Aurélie Filippetti, fin août, et son remplacement par Fleur Pellerin rue de Valois, a vidé l'abcès. De même qu'au musée Picasso Anne Baldassari, soudain considérée après avoir été piétinée, procède actuellement à l'accrochage qu'elle avait conçu pour permettre la réouverture de l'établissement au public le 25 octobre prochain, Julie Brochen reçoit satisfaction en deux temps trois mouvements et quitte la direction du TNS, tout en continuant d'y collaborer. Sentiment d'être enfin écoutée, lorsqu'elle est reçue, le 12 septembre dernier, par la nouvelle ministre de la culture... Gouverner, c'est animer (donner une âme), quitte à manier les symboles, à jouer sur l'inconscient collectif, à se livrer à des prophéties autoréalisatrices. De Gaulle fit croire qu'une France équidistante des deux blocs étincelait dans le monde. Malraux persuada la planète que l'Art primait. Jack Lang, tout aussi cabotin mais tout aussi bien entouré, clamait haut et fort que la culture offrait l'investissement idéal en cas de crise : le budget suivit ce discours ascendant. Et puis patatras ! Depuis 2007, deux présidents de la République, enfants de la télé plutôt que du livre, se succèdent à l'Élysée. L'un souffrit sur La Princesse de Clèves, l'autre n'a jamais ouvert un roman de sa vie. Avec Frédéric Mitterrand puis Aurélie Filippetti, sont bombardés rue de Valois des ministres “pipolisés”, nombrilistes, à cran, sans grandes ambitions mais sensibles aux petits éclats de leur camarilla. Avec Julie Brochen, plutôt que de simplement régler des comptes, nous avons tenté de réfléchir à la seule question qui vaille : qu'est-ce que diriger un théâtre national en temps de crise, en période de basses eaux culturelles et de désenchantement politique, sous la houlette d'une ministre symptomatique d'une gauche dévoyée ? Réponses dans cet entretien multimédia réalisé à Mediapart, en (petite) partie filmé, en (grande) partie retranscrit par écrit. Quel que soit le jugement critique porté sur la démarche artistique de la metteuse en scène, quelle que soit l'opinion que l'on ait de sa riposte du faible au fort durant ces derniers mois, sa parole, qui en dit long quant à la mésalliance actuelle de la culture et de la politique, nous paraît digne de nourrir le débat public.

Mediapart. Vos ennuis ont-ils commencé avec la gauche ?…

Julie Brochen. L’ère Sarkozy fut délicate en soi : la culture n’était vraiment pas une priorité – je ne peux pas dire que le président Hollande y ait changé quoi que ce soit. J’espérais sortir du rapport de force entre le centre et la périphérie – Strasbourg est le seul théâtre national en région, les quatre autres étant parisiens (Comédie-Française, Odéon, la Colline, Chaillot). La bagarre est permanente : il faut prouver sa “visibilité”. J’avais pour priorité de faire rayonner Strasbourg plutôt que de venir jouer à Paris. Cependant, si vous ne vous produisez pas dans la capitale, vous n’existez plus aux yeux de la presse nationale ni des élites de ce pays… C’était difficile mais assez honnête et droit, jusqu’au moment où il m’a fallu faire face au cabinet d’Aurélie Filippetti, qui s’est très mal comporté : absence de dialogue confinant au mépris. J’ai tenté en vain de rencontrer la ministre, je lui ai envoyé des courriers qui ne lui sont pas parvenus. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir quelqu’un en face de moi qui jauge ou ait même la moindre idée de ce que nous faisions. Aucune écoute. Impossible, donc, même en se démenant, de défendre un projet. J’ai été malmenée par un ministère dont je ne comprenais pas les postures. - Il vous a été reproché une baisse de fréquentation du TNS… Les chiffres demandent à être analysés plutôt que manipulés. La baisse de fréquentation – qui concerne surtout le nombre des abonnés – touche tous les théâtres, à Strasbourg comme en France, ce qui apparaît compréhensible en situation de crise économique. Le TNS affiche pourtant un taux de remplissage de l’ordre de 85 % sur l’année pour les trois salles. - Et la gestion comptable ? Elle est irréprochable (nous avons provisionné 450 000 € pour cette année), contrairement à ce qui fut affirmé par une campagne de presse, diligentée ou non par le ministère, visant à justifier la décision de me remplacer. Il est difficile de tout affronter à la fois, en tant que directrice du TNS. Si on diminue l’activité dans ce genre de grandes maisons, on justifie par avance un plan social souhaité en haut lieu. Il en était fortement question quand je suis arrivée. J’ai voulu, quitte à faire des économies sur les créations, sauver l’emploi plutôt que de me livrer à des suppressions de personnel – je considère au contraire qu’il n’y a pas assez de gens pour faire vivre le TNS. Par ailleurs, les subventions en baisse – nous gérions 11 millions d’euros en 2008 contre 8 millions cette année –, avec en plus des suppressions de crédits liées à l’augmentation indicielle des salaires, se répercutent forcément sur la marge artistique. Par ailleurs, j’ai été attaquée à partir de fantasmes. On m’a, par exemple, accusée de bénéficier de soutiens politiques forts… … parce que vous êtes la nièce du mari de Martine Aubry, Jean-Louis Brochen ? Certes, mais il est faux d’établir pour autant des liens de cause à effet. Ma compagnie, “Les Compagnons du jeu”, n’a pas été subventionnée pendant vingt ans, même du temps où Martine Aubry était un pilier du gouvernement Jospin. Et c’est alors que la droite était au pouvoir que Christine Albanel, chiraquienne devenue ministre de Nicolas Sarkozy, m’a nommée au TNS. On m’a accusée, à tort, d’y avoir dégradé le climat social, sans produire un début de preuve. En terme de gestion d’équipe, je ne pense pas avoir de leçon à recevoir. La calomnie se donne libre cours avec un sans-gêne impudent chez ceux qui la propagent. C’est lamentable et blessant. On a tout dit sur moi, jusqu’à me reprocher d’avoir allaité mon fils en répétition ! Quand la vérité est malmenée, l’honneur bafoué, il faut simplement en revenir aux faits. Vous n’imaginez pas être victime d’un règlement soldant les comptes de la primaire socialiste, qui vit François Hollande triompher de Martine Aubry ? Je n’en sais rien. J’espère que non. Ce serait catastrophique concernant les gens qui nous gouvernent. Martine Aubry, pour laquelle j’ai une estime politique absolue, s’est montrée parfaitement loyale envers le candidat Hollande dès sa désignation lors de la primaire. D’autres grandes femmes socialistes ont fait de même, comme Catherine Trautmann ou Catherine Tasca. De toute façon, je ne vois pas comment cela devrait entrer en ligne de compte dans ma trajectoire théâtrale… Comment votre disgrâce vous a-t-elle été signifiée ? Mon inspection du ministère de la culture, menée en 2012-2013, se révèle bonne. Michel Orier, qui dirige la DGCA (Direction générale de la création artistique), me le dit. Cette inspection disparaît, ce qui est habituel puisque toute inspection n’est publiée que si elle est contestée. Nous sommes alors en avril 2013. Fin mai 2013, à une semaine de la première de Gauvain et le Chevalier vert, troisième volet du Graal Théâtre de Florence Delay et Jacques Roubaud, Aurélie Filippetti m’appelle au téléphone. En cinq minutes elle me signifie qu’elle ne souhaite pas me reconduire. Je demande alors comment faire, puisque je suis censée annoncer une semaine plus tard la nouvelle saison. Je suis à trois semaines de la fin de mon mandat. Du coup, la ministre me propose, toujours au téléphone, de rester un an de plus. Je lui réponds que cela ne me va pas pour faire face aux projets en cours. Elle me promet alors six mois supplémentaires, en tant qu’artiste associée à la nouvelle direction à venir. Pour mener à bien, avec Christian Schiaretti,Lancelot du lac, cinquième volet (sur dix) du Graal Théâtre. Or quatorze mois plus tard, en juillet 2014, brutalement, il n’en est plus rien. Je me retrouve sommée de démissionner. En dépit non seulement du travail de mise en scène prévu, mais encore du concours de l'école de théâtre associée au TNS – mon projet consistait en effet à m’occuper à la fois de la troupe et de l’école. Vous n’avez jamais demandé pourquoi vous n’aviez pas été renouvelée pour un second mandat ? Un ministre n’a pas à se justifier, paraît-il. Vous n’avez pas à lui demander de motiver sa décision. En mai 2013, je me suis donc concentrée sur l’essentiel : comment s’y prendre avec un délai si tardif, à trois semaines de la fin du mandat… Je m’étais bien rendu compte, en avril 2013, quand j’avais enfin été reçue par Aurélie Filippetti – qui s’était vite éclipsée en me laissant aux bons soins de son cabinet –, qu’il n’y avait pas d’écoute : aucun intérêt manifeste pour mon projet. Sentiez-vous quelque appétence pour la culture chez ces gens-là ? Anecdote révélatrice : lors de mon dernier conseil d’administration, au printemps 2014, le cabinet s’est déplacé à Strasbourg, comme il se doit. Nous jouions Liquidation, texte sublime d’Imre Kertesz, à 20 heures : ils ont tous pris le train de Paris à 19 heures ! Tous, sauf le contrôle financier, qui, en l’occurrence, a fait preuve d’“appétence culturelle”… Les gens qui ont statué sur mon bilan artistique n’ont vu aucun spectacle depuis 2008 ! En quoi consiste la gestion du TNS en temps de crise ? Ne pas mettre en péril la masse salariale, tout en réalisant des économies drastiques. Partout où c’était possible. Dans tous les étages de la maison. En tâchant de ne pas dissocier les efforts : des costumes ou des décors pour les créations, aux tarifs postaux de l’envoi du journal et des programmes du TNS, en passant par les gobelets supprimés aux fontaines d’eau potable. Plus on se restreint sur les frais de fonctionnement, moins on attaque la marge artistique : l’économie réalisée sur mes créations permettait d’accueillir des troupes extérieures. Quant au budget de l’école, il est sanctuarisé, si bien qu’il n’a pas été touché, depuis 2008, par les baisses de subventions et les économies réalisées en conséquence. Vous êtes-vous dit que l’art finirait par souffrir de tels rognements ? Non, pas du tout, sinon je n’aurais pas procédé à de telles économies. Sans faire de démagogie, on se doit de manifester un effort et de le répartir le plus possible. On se doit de renégocier certains contrats, de privilégier des projets en fonction de leur coût. Tout cela, en temps de crise, m’apparaît d’intérêt collectif. C’est une dimension qu’il faut considérer, mais dans une vigilance et un perfectionnisme artistiques absolus : produire une saison pleine, variée, multiple, avec des ressources moindres. Au service d'un théâtre accessible pour tous 143 ans après son annexion par le IIe Reich, Strasbourg a pu compter sur l’Allemagne en 2014... Oui, l’Allemagne – plus exactement Karlsruhe – a sauvé le festival Premières du TNS. Il s'agit de la jeune création européenne, qui n’était pas dans mon cahier des charges officiel, c’est-à-dire dans le contrat d’objectif du ministère et dans ma lettre de mission. C’était donc l’une des premières choses à saborder. Mais j’y tenais : c’était dans mon cahier des charges personnel… Le théâtre national de Strasbourg devait, à l’origine, éclairer l’Allemagne des lumières françaises pour l’aider à sortir de ses ténèbres nazies. Aujourd’hui, c’est la prospérité teutonne qui épaule une institution culturelle de la France en déclin… On peut effectivement y voir une parabole, qui parle de l’Europe et de la situation actuelle. La culture est chez nous aux abonnés absents depuis une dizaine d’années. Les politiques n’y font plus référence et les subsides se raréfient. Les artistes et leurs équipes se sentent bien seuls à faire le même travail, avec la même ardeur sur le terrain, tout en subissant voire en anticipant des coupes. Lorsque la passation de pouvoir au TNS est sabotée par un manque total d’écoute du ministère, qui fait preuve d’irresponsabilité, la situation devient intenable, pour moi comme pour mes équipes. Même si le théâtre s’en est bien sorti, même si la saison s’est bien passée : provisionner 450 000 €, ce n’est pas rien en ces temps de disette budgétaire. C’est une victoire, non seulement comptable mais également éthique, par rapport à l’art que je défends au service d’un théâtre accessible pour tous. Étiez-vous en désaccord, sur ce point, avec le ministère ? Il me demandait d’augmenter les places. Or 50 % des abonnés ont moins de 26 ans et l’on sait que l’impact de la crise pèse sur le budget des étudiants. Notre lutte consistait donc à leur garder des places financièrement accessibles, dans un théâtre qui mène une politique remarquable : votre ticket vous donne le droit de venir revoir un spectacle, en fonction des sièges disponibles. D’où un appétit de théâtre phénoménal à Strasbourg, que je m’honore d’avoir nourri. J’ai toujours été soutenue sur place. C’est à Paris que le travail n’était pas considéré. Le départ d’Aurélie Filippetti du gouvernement, le 25 août dernier, a débloqué votre situation… Après tant de mois à subir l’ère et l'ire d’Aurélie Filippetti et de son cabinet, je dois rendre hommage à Fleur Pellerin, qui, en très peu de temps et en l’espace d’une rencontre, a fait preuve de volonté, d’intelligence et de compétence. Avec une écoute absolue. Les lettres que je réclamais en vain depuis des mois sont arrivées. La lettre de cession de droit, qui me permet d’utiliser mes trois dernières créations, a été signée le 4 septembre – les précédents directeurs l’avaient reçue sans même l’avoir demandée ! La convention de compagnie – qui accorde donc à ma troupe sa première subvention en vingt ans – était bloquée depuis juillet. Elle a été signée en septembre. Une nouvelle ministre avec un nouveau cabinet : c’était la fin des représailles, menées par des gens pervertis par le pouvoir, qui se font dicter leurs décisions par des intérêts convergents visant à éradiquer les artistes au profit de surintendants. Un artiste, en prise directe avec les muses dans la solitude, peut-il aussi être un animateur de troupe baignant dans le collectif ?... J’ai toujours été dans le collectif, depuis le conservatoire et jusqu’aux équipes très lourdes du TNS : dans le Graal, il y a 22 acteurs face à moi sur le plateau. Je ne crois pas en l’artiste maudit dans sa tour d’ivoire. Le théâtre est un bateau peuplé qui nécessite un bon barreur. Je me sens à ma place. Totalement. Le théâtre s’apprend dès la compagnie. On y gère à la fois un budget et une troupe. Ce qui n’occulte en rien la solitude par rapport à un livre, face à un texte que chacun doit apprendre pour le mettre en scène ou le dire. On a une part solitaire au travail, qui se confronte à l’intérêt collectif. On met beaucoup de soi pour monter une œuvre, mais on la destine à un public à même de la partager. L’intime ne s’oppose pas au collectif, du moins dans le service public, qui pense la société en la travaillant à travers les textes. Le théâtre consiste à faire de la philosophie, dans la vie, concrètement. Mon bonheur revient à rendre libre une pensée. À la partager en s’y confrontant. D’où ma douleur et mon sentiment d’injustice quand Aurélie Filippetti, son cabinet et leurs relais dans la presse, ont tenté de me faire passer pour quelqu’un qui aurait perdu le sens du service public. Je ne vois pas comment on pourrait en apporter le début de la moindre preuve… Propos recueillis par Antoine Perraud pour MEDIAPART du 2 octobre 2014 CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 23, 2014 6:50 PM

|

Dans un entretien au « Monde », la ministre de la culture et de la communication affiche son pragmatisme et sa différence. « Je ne vais pas renverser la table ! » Plusieurs fois, au cours de l'entretien qu'elle nous a accordé – le premier depuis sa nomination le 26 août –, la ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin, a eu recours à cette formule. Manière de marquer sa différence de style par rapport à son impétueuse prédécesseure, Aurélie Filippetti. Manière, surtout, d'afficher son pragmatisme, alors que ses moyens d'action sont limités – budget stabilisé après deux années de baisse – et que les dossiers chauds – intermittents, arrivée de Netflix… – s'accumulent sur son bureau. Lequel sera ouvert à tous les interlocuteurs, des géants du numérique aux syndicats les plus précaires : la ministre, qui cite autant Jeremy Rifkin que Pierre Bourdieu, entend faire de « l'accès » le maître mot de sa politique. Vous avez gardé le directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti, ainsi que plusieurs de ses conseillers. Vous continuez la politique de votre prédécesseure ? J'ai gardé un tiers de l'ancienne équipe. Il faut se mettre immédiatement au travail et ce sont des personnes de valeur, qui partagent mon approche. Ce qui guide mon action, c'est une ambition pour la culture et les médias en France. Mon diagnostic est que la société est traversée par de puissants courants qui éloignent les Français les uns des autres. Face au repli identitaire, à l'individualisme, à la fragmentation sociale, nous avons un besoin vital de retisser du lien. L'enjeu n'est pas de refaire ou défaire ce qui a été fait depuis 2012, ou même avant. C'est de faire que l'éducation et la culture prennent toute la place qu'elles méritent. Pour cela, je veux partir des pratiques culturelles des Français telles qu'elles sont. Que nous apprennent nos concitoyens ? Que les discours qui viennent uniquement d'en haut sont dépassés, que la jeunesse se défie des institutions. A l'heure de la profusion et de la participation, nous devons réinventer le partage et la transmission. Quelles sont vos priorités ? Tout d'abord, il faut repenser l'accès aux arts et à la culture à l'aune des nouvelles générations, en partant de leurs codes, de leurs désirs d'expression. Ensuite, je veux sortir des discours déclinistes et impulser un esprit de conquête : la France est une grande nation culturelle, si ce n'est la plus grande, et nous devons nous appuyer sur cette excellence pour favoriser son rayonnement à l'étranger. Enfin, il faut faire émerger les nouveaux créateurs, dans un milieu artistique caractérisé par le mélange des disciplines. Ce qui suppose de notre part une forme d'innovation. L'éducation artistique était déjà au cœur du projet d'Aurélie Filippetti… Quel bilan tirez-vous des deux années écoulées ? En 2015, les dotations auront augmenté de 25 % par rapport à 2012 ; c'est un premier acquis. Le chemin reste à parcourir sur leur utilisation : aujourd'hui, seulement un quart des adolescents ont bénéficié d'un parcours d'éducation artistique ou culturelle. C'est loin d'être suffisant. Ouvrir l'accès à la culture, c'est donner l'accès physique aux œuvres, mais aussi les clés de compréhension. La réforme des rythmes scolaires doit être une opportunité pour une ambition plus vaste, sur laquelle nous allons travailler avec Najat Vallaud-Belkacem. L'objectif, ce n'est pas seulement que 100 % d'une classe d'âge ait vu La Joconde ou écouté Don Giovanni. Aujourd'hui, les jeunes sont connectés. Ils ont une expérience artistique qui leur est propre avec des pratiques spontanées sur lesquelles il faut s'appuyer. Il y a ceux qui chantent dans les chorales, ceux qui graffent sur les murs, ceux qui font des dons sur des plates-formes de financement participatif. Il faut susciter des millions de petites épiphanies individuelles. La crise des intermittents est loin d'être réglée. Si la concertation n'aboutit pas, d'ici à la fin de l'année, seriez-vous prête à faire voter une loi ? Je ne l'exclus pas. Sur ce dossier, comme sur d'autres, il ne faut pas avoir une approche gestionnaire : l'intermittence n'est ni un coût, ni un déficit, ni un solde. Sans les intermittents, il n'y aurait pas de spectacles. La grande vertu de cette concertation lancée par Manuel Valls, c'est de remettre tout le monde autour de la table. Les partenaires sociaux et les autres acteurs doivent parvenir à un diagnostic partagé et à une refondation durable du système, qui ne peut être en crise permanente tous les deux ou trois ans. L'Etat jouera son rôle et prendra ses responsabilités. Quid du projet de loi sur le patrimoine historique ? Il suscite une immense inquiétude, en prévoyant de supprimer les dispositifs de protection de l'Etat, tout en donnant un pouvoir décisionnaire aux maires et aux préfets… Si d'autres projets de loi en matière d'aménagement peuvent susciter de telles craintes, je ne crois pas qu'il ait jamais été dans l'ADN du ministère de la culture de brader le patrimoine. Je veillerai, quant à moi, à l'équilibre entre d'une part, le souci de simplifier les règles existantes, et d'autre part, le maintien du rôle de l'Etat en matière de préservation et de valorisation du patrimoine. Aurélie Filippetti a féminisé et rajeuni la direction des grandes institutions culturelles. En février 2015, entre autres, l'Etat devra remplacer Alain Seban à la tête du Centre Pompidou. Souhaitez-vous continuer dans la veine de votre prédécesseure ? Je suis tout à fait en phase avec le souci de rajeunir et féminiser. Mais cette politique s'est inscrite dans un contexte particulier, où il y avait beaucoup de nominations à effectuer. Ce ne sera moins le cas en 2014 et en 2015. Ces nominations ont parfois donné lieu à des couacs, et à des tensions. Quand Stanislas Nordey va-t-il prendre la direction du Théâtre National de Strasbourg, à la place de Julie Brochen qui refuse de céder la place ? Très prochainement. J'ai reçu Julie Brochen, qui m'a remis sa démission, et la nomination de Stanislas Nordey interviendra cette semaine. LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE Mercredi 24 septembre, les 28 ministres de la culture européens vont se réunir à Turin. Qu'allez-vous leur dire ? Le principal enjeu est le suivant : entre les acteurs du numérique, il faut créer une « égalité de terrain de jeu » sur le plan fiscal, et garantir des conditions de concurrence équitables. C'est bien à l'échelon européen qu'il faut agir pour modifier les règles, lesquelles, en matière fiscale, requièrent un vote à l'unanimité. Nous avons déjà des alliés, l'Italie, l'Allemagne, ou encore la Pologne. Nous allons continuer le travail de conviction. J'agirai de la même façon s'agissant du droit d'auteur. Face aux géants qui dominent le marché du numérique, Aurélie Filippetti défendait l'exception culturelle. Est-ce votre ligne ? Le numérique modifie le secteur culturel comme d'autres secteurs. Mais il ne faut pas avoir une mentalité d'assiégés. L'arrivée de Netflix n'est pas le big bang que certains ont voulu décrire, mais crée un effet psychologique : c'est le moment ou jamais de faire évoluer les choses, sans remettre en cause l'exception culturelle, grâce à laquelle nous avons par exemple un cinéma unique en Europe. L'Etat doit stimuler les innovations des acteurs. Ce sont les règles européennes qui autorisent ces plates-formes à pratiquer l'optimisation fiscale… Il faut que tous les acteurs soient soumis aux mêmes règles. Nous avons mené ce combat sur la TVA, et à partir de 2015 celle-ci sera collectée dans le pays de destination et non plus le pays d'origine. Nous venons de demander l'application du même principe pour la taxe sur la vidéo à la demande, qui porte sur 2 % du chiffre d'affaires . Nous continuerons de militer dans ce sens pour les mécanismes de financement de la création ou les données personnelles. Et à lutter contre l'optimisation fiscale. Sinon les entreprises internationales font jouer la concurrence entre Etats européens, et tout le monde est perdant. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) souhaiterait proposer une sorte d'accord donnant-donnant aux plates-formes de vidéo, pour qu'ils financent la création. Qu'en pensez-vous ? Je me pose la question : qu'apporterait à Netflix ce genre de conventionnement ? Il a aussi été envisagé de faire changer la chronologie des médias pour accorder à ceux qui financent la création le droit de diffuser des films plus récents. Mais cela aurait peu d'effet sur l'offre de Netflix, surtout fondée sur les séries. Ne nous trompons pas de combat. Faut-il remettre en cause la neutralité du Net, par exemple pour offrir à des acteurs qui financent la création, comme Canal+, un débit garanti sur le réseau ? Sur la neutralité du Net, on mélange deux débats. L'un est économique : qui va payer pour les investissements dans les infrastructures du réseau de demain ? Uniquement les fournisseurs d'accès, ou certains services qui consomment aussi beaucoup de ressources ? L'autre débat porte sur les libertés : un internaute peut-il être privé d'un contenu par le bon vouloir d'un opérateur ? Autant le premier débat me semble légitime, autant le second n'a aucunement lieu d'être. Quant à l'idée de réserver un meilleur accès à certains acteurs jugés vertueux, cela ne me semble pas forcément la meilleure solution. C'est comme sur le piratage : la meilleure parade est une offre légale de qualité. Confirmez-vous que vous allez conserver la Hadopi en l'état sans la transférer comme prévu au CSA ? Pour changer le statut de la Haute Autorité, qui surveille et réprime le téléchargement illégal, il faudrait passer par la loi… Pour moi, cette question institutionnelle ne préoccupe plus grand monde aujourd'hui. La réponse graduée est pédagogique, mais la priorité en la matière est la lutte contre la contrefaçon commerciale, et notamment le renforcement des moyens juridiques et policiers contre les plates-formes de piratage, en partenariat avec les institutions européennes et judiciaires. Faut-il étendre la redevance audiovisuelle à tous les écrans, tablettes, smartphones… ? C'est une question théorique à ce stade, qui n'a pas sa place dans la loi de finances examinée cet automne. Mais on est en droit de se demander pourquoi, à terme, la redevance ne pèserait que sur les détenteurs de télévision. Il y a aussi dans toute la chaîne des droits des questions légitimes sur le principe, liées à l'évolution des technologies : produire une œuvre n'est pas gratuit, mais comment appréhender la notion de copie privée, à l'heure du streaming – l'écoute en flux – et du cloud – le stockage de fichiers sur le réseau ? Dans les deux cas, je veux conjuguer consolidation des dispositifs actuels et capacité à se poser de bonnes questions pour l'avenir. Le conflit entre le distributeur en ligne Amazon et l'éditeur Hachette n'est-il qu'un différend commercial ? Non. Ce qui se joue aux Etats-Unis est une question de position dominante, même si je ne conteste pas la force du modèle d'une entreprise comme Amazon : elle a prospéré grâce à sa performance dans la logistique et parce que c'est parfois pratique d'acheter par correspondance. Mais il faut agir quand il y a des abus de position dominante ou une optimisation fiscale inéquitable. Et, parallèlement, il faut aider le secteur visé, par exemple l'édition ou les librairies, à s'adapter. Google abuse-t-il de sa position dominante ? Il y a une enquête de la Commission européenne en cours. Google est en position dominante avec son moteur de recherche. Il y a abus s'il favorise certains de ses services, sans lien avec la pertinence de l'algorithme de son moteur. C'est au juge de trancher. Sur ces sujets, notre rôle est de discuter et de travailler avec nos partenaires européens. DU CÔTÉ DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC Vous êtes aussi ministre de la communication. En 2015, il faudra nommer le nouveau président de France Télévisions. Qu'attendez-vous du prochain patron de l'audiovisuel public ? L'audiovisuel public n'a, à mon sens, pas suffisamment joué son rôle dans certains domaines, en commençant par le soutien à une fiction française compétitive, notamment à l'export. La production doit bien sûr d'abord s'adresser au public français mais il faut aussi favoriser l'émergence plus forte du secteur des séries, où l'expression artistique est très dynamique. La BBC a réussi cela au Royaume-Uni. La découverte de nouveaux talents et de nouvelles formes de narration doit être plus résolument confiée à France Télévisions, en encourageant aussi la créativité des producteurs indépendants. Aujourd'hui, le système est un peu réticent à la prise de risques et peut avoir tendance à perpétuer des situations existantes. L'audiovisuel doit ainsi contribuer à l'une des trois priorités de mon ministère, le rayonnement international de la France. J'ai rappelé au Festival de la fiction TV de La Rochelle [du 10 au 14 septembre 2014] que je souhaite que la création française œuvre davantage à la présence de la France dans le monde : nous exportons pour moins de 30 millions d'euros de fiction télévisée alors que nous y consacrons 800 millions de soutiens directs ou indirects. C'est peu, même si ce chiffre croît. Nous avons stabilisé les moyens de France Télévisions pour les trois prochaines années : la suppression progressive de la dotation budgétaire sera compensée par la hausse du rendement de la redevance. Mais encore une fois, je ne me contente pas d'une approche gestionnaire. Nous avons en 2015, avec la nomination du prochain président de France Télévisions, l'occasion de réfléchir aux priorités de la télévision publique. Dans le respect des compétences qui ont été rendues au CSA en 2013, il me paraît pleinement légitime que l'Etat, actionnaire de France Télévisions, s'interroge sur son avenir, et trace une feuille de route : quel périmètre pour l'audiovisuel public ? Que faire face au vieillissement de son audience ? Voulez-vous changer les équilibres entre les producteurs et les chaînes pour, comme le réclament ces dernières, faire émerger des « champions français » ? Les équilibres actuels de la réglementation ne sont plus tout à fait pertinents. Et le projet de décret que je viens de soumettre au CSA, visant notamment à autoriser les chaînes à détenir des parts de coproduction, n'est qu'une première étape. Il faut donner plus d'incitations aux uns et aux autres. Dans l'audiovisuel, il y a un mouvement de consolidation à l'échelle mondiale. On ne peut pas l'ignorer. Et nous avons en France de grandes entreprises de médias. Clarisse Fabre

Reporter culture et cinémaAuréliano Tonet et Alexandre Picquard, Entretien paru dans le Monde daté du 24 septembre 2014 CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE DANS SON SITE D'ORIGINE

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2015 7:45 PM

|

Mesdames et Messieurs,

Je dois vous dire une chose. C’est que je suis ce soir plus humble et plus émue que je ne l’avais été jusqu’alors. Et que c’est difficile pour moi de me tenir devant vous. Car si j’ai de grandes annonces à faire, une voie à ouvrir à tous les artistes que j’aime et que nous avons invités dan notre saison, je me demande aussi comment moi je pourrais vous expliquer la chose de mon cœur, la chose qui est au fond, et que j’aimerais encore trouver pour vous la donner. Donner à cette soirée sa vérité, faire que vous croyiez en nous comme nous croyons en tout ce que nous avons ici désiré.

C’est plus difficile, car l’année dernière c’était inaugural, joie et audace des situations à inventer, à prendre à bras le corps. Il fallait sauter, avec tout le courage du monde. Mais devant le péril, le courage est une chose qui ne demande pas d’efforts. Et ce soir, j’ai peur de moi. Car j’ai peur de faire la chose avec trop d’aisance, avec trop de bonheur tranquille, et ainsi de m’installer, de commencer à croire que je suis une directrice légitime et que tout va comme il se doit.

Alors, je ne vais pas vous parler de l’état de notre monde ce soir, des tueries de janvier et des missions de la culture, de l’indignité de beaucoup de choses dans ce monde.

Alors, je vais vous raconter une histoire.

Il y a une grande pièce de Pirandello, une pièce qu’un jour, quand je serai grande, je mettrai en scène, ou avant, et puis que je referai quand je serai vieille, cette pièce, c’est Les Géants de la Montagne.

Dans cette pièce, les plus pauvres d’entre nous, les plus petits parmi les humiliés, les sans propriété, les sans logis, sans violence, les sans avidité, se sont réfugiés dans la villa d’un magicien. Pas dans un théâtre. Dans la villa de Cotrone, le magicien. Et dans cette villa, loin de tous, ils apprennent à croire. Croire que dans la vie, dans la réalité, il y a des choses que nous ne voyons pas. Des esprits, mais aussi des combinaisons nouvelles d’atome, de matière, qui font que nous pourrions agir sur toutes choses en nouveauté, passer sans transition du rêve à la réalité, vivre dans les rêves, transformer le jour par l’entrée en lui des offrandes de la nuit, ne pas séparer la fiction de la vraie vie, car la vie est une obéissance aux rêves que nous en avons, aux formules brillantes comme des étoiles.

Ces ouvriers de la croyance, ces êtres humbles, franciscains, ces prolétaires du rêve nécessaire, sont un jour visités par une troupe de comédiens. C’est la troupe exténuée, déchirée, de la comtesse Ilse. Des comédiens ambulants qui cherchent un public pour leur art nouveau. Cotrone, le magicien, leur propose de s’arrêter dans la villa, car dans la villa, la pièce qu’ils portent pourra devenir réalité. Il n’y aura plus de public ni d’acteurs, mais la puissance de transformation de la vie portée par la formule du poète et agie par ceux qui croient en elle comme plan de vérité.

« Mais poétiquement, toujours, l’homme habite sur terre » dit Hölderlin.

La pièce que jouent les comédiens parlent de sorcières venues dérober un enfant à sa mère. On les appelle les Dames. Elles viennent la nuit et introduisent des cris et des trous dans le monde et nous prennent nos certitudes. Les Dames, dit Cotrone, nous les connaissons. Ici, elles ont leur place. Mais les comédiens veulent autre chose. Ilse, la grande comédienne, ne veut pas rencontrer les Dames, mais seulement en parler au peuple, évangéliser le peuple. Les comédiens ne veulent pas s’arrêter. On décide alors qu’ils joueront la pièce devant des ouvriers. Les ouvriers à la solde de ces êtres terribles, modernes, industriels, qu’on appelle les Géants de la Montagne parce qu’ils percent dans la montagne des routes, introduisent le développement et ne connaissent à leur volonté de maîtrise aucun obstacle. Les puissants Géants n’assisteront pas à la représentation de la pièce. Ils la donneront en divertissement au peuple. Le peuple vient, les acteurs jouent. Leur art est incompréhensible au peuple. Pirandello meurt avant d’écrire la fin. Mais nous avons le récit de cette fin, recueillie par son fils sur le lit de mort de Pirandello. Pirandello imagine que le malentendu est tel entre le peuple venu se divertir et la nouveauté du théâtre, que le peuple se met à protester durant la représentation, se moque des comédiens, les insulte, « pour qui se prend-elle, celle-là, à nous parler comme ça ? »etc. Les comédiens répliquent et traitent le peuple d’ignorant, et alors, le peuple massacre les comédiens. Ilse, la grande comédienne est entièrement dépecée dans la sauvagerie de cette attaque du peuple.

Cotrone parle.

Et voilà ce qu’il dit, je crois. C’est mon choix de le croire. C’est que les comédiens étaient coupables. Car ils ne croyaient pas. A chaque fois que l’art propose une croyance, en laquelle il ne croit pas lui-même, il est paternaliste. Pourquoi parler des Dames, des puissances qui viennent pour nous inviter à vivre autrement, vivre en ayant tout perdu, afin de trouver l’enfance nouvelle de la vie, de quel droit en parler si on n’y croit pas soi-même ? Alors, il est normal que le peuple se sente humilié devant cet art qui ment, qui prétend savoir quelque chose, qui organise son obscurité pour toujours sentir sa supériorité. Car il s’agit, non pas de servir ce qui existe déjà, ni de conforter les petits slogans progressistes et la bonne conscience, mais de servir une chose en laquelle on croit comme on croit à de l’impossible qui a pourtant hospitalité dans le monde. Et, nous dit Pirandello, que les gens connaissent par intuition, les Dames auxquelles les humbles croient, comme chez Robespierre il était bon de croire à la Justice même non réalisée dans ce monde, et la Justice est une Dame terrible elle aussi, car elle ne connaît jamais de limite à sa demande, car la Justice viendra pour tous, absolue, sans reste pour tous, et donc nous obligeant à beaucoup perdre pour tout donner. Et cette hospitalité à l’impossible est une forme. Elle n’est pas seulement, comme chez Ilse, un message, mais une nouvelle dimension de la réalité, nouveaux corps, nouveaux ordonnancements des couleurs, des limites de la matière, des rythmes, des circulations dans nos organes, où la pensée est souffle, les muscles vision.

Il y a quelques semaines, Jack Ralite m’a fait l’amitié de m’inviter à manger. Nous avons parlé avec franchise de tout cela. Nous cherchons ensemble à traverser la difficulté de l’art, l’art comme art, non déjà disponible, toujours étonnant et violent en quelque sorte, qui nous invite à de l’inanticipé, de la perte pour renaître, mais qui soit pour tous. Et Jack, m’a dit avec tendresse, je crois, « je ne voudrais pas que vous soyez malheureuse à Aubervilliers ».

Jack je vous réponds ce soir, alors que nous nous apprêtons à fêter les 50 ans de votre œuvre et de celle de Gabriel Garran. Je suis heureuse, à Aubervilliers, à chaque fois que quelqu’un transforme ce théâtre en villa du magicien Cottrone. A chaque fois que quelqu’un impose sa croyance à mon scepticisme de bon aloi, à mon esprit critique, à mes ruses, et dit qu’ici nous pouvons faire plus que nous n’avions imaginé.

Voilà ce qu’il y a au fond de mon cœur et que cette année encore, je voudrais vous apporter.

Cette croyance dans les pouvoirs de transformation de la réalité, je l’ai portée dans mon art. Je signe Hypérion. Je l’ai vu chez les artistes ici, les Argentins qui croyaient à la grâce pour tous, Jérôme Bel, que je cite car il est pour moi le plus grand, le plus doux et le plus arithmétique d’entre nous. Mais je l’ai vu, plus splendide encore en un sens, parce qu’avec plus de mérite que nous qui sommes payés pour croire, portée par les habitants de la villa. La Villa d’Aubervilliers. Les plus petits. Des gens sont venus et nous ont dit : il y a une possibilité, et cette possibilité deviendra un être, un monde. Nous croyons que votre théâtre peut faire ça. Parmi eux, j’en citerai deux. Des lycéens et des hommes étrangers.

Je veux donc inviter ici ces deux corps nouveaux, ces sujets réels d’une croyance, qu’ils ont eu la bonté d’entrevoir et le courage d’organiser en plan d’actions. D’abord nos amis de la pièce d’actualité d’Olivier Coulon-Jablonka, nos amis du collectif du 81 avenue Victor Hugo. Un jour, alors qu’ils travaillaient ici, ils m’ont dit qu’ils croyaient que le théâtre allait changer leur vie. Et j‘ai eu honte. Car j’ai cru que j’allais les trahir, les décevoir. Comme Ilse, je ne pensais pas que c’était possible. Mais ils étaient plus intelligents que moi. Ils y ont cru, tout simplement, et ils ont fait du théâtre ce qu’il ne fait jamais. Un plan réel de transformation de la réalité. Ainsi, le théâtre a littéralement changé leur vie. Ils recevront leurs papiers. 80 femmes et hommes qui vivaient dans un squat. Je crois qu’Olivier ne m’en voudra pas si je dis qu’ils sont dans leur position subjective, dans leur littérale croyance dans ce que peut le théâtre, allés plus loin que nous tous, ici, et que le théâtre ici est en dessous d’eux. Je voulais leur dire mon admiration et ma gratitude, car ils m’ont fait du bien. Et je voulais les inviter sur scène.

Ensuite, viendront les lycéens du Lycée Corbusier, menés par leurs enseignants, Catherine Robert, Valérie Louys, Damien Boussard. Ces enfants d’Aubervilliers qui sont allés expliquer au Conseil Economique Social et Environnemental, pourquoi l’école fabriquait du malheur et de l’échec, et comment elle pouvait fabriquer du bonheur, des sujets, et donc de la réussite. Leçon claire, souveraineté des adolescents, qui a ébloui les sages fatigués de la République.

Marie-José Malis, 2 juin 2015

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 15, 2015 12:55 PM

|

Judith Depaule, nouvelle directrice artistique de Confluences Suite à la nomination de Carole Thibaut à la direction du Centre dramatique national de Montluçon, Judith Depaule est fière d'intégrer l'équipe de Confluences en tant que directrice artistique.

Après des années d'étroite collaboration, Judith Depaule s'unit à ce lieu d'engagement culturel dans ses combats artistiques et politiques.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 13, 2015 3:37 PM

|

Le Théâtre Anne-de-Bretagne a une nouvelle directrice. Ghislaine Gouby succède à Gildas Le Boterff. Elle dirigeait jusque-là Toulouse théâtre qui regroupe les théâtres Daniel Sorano et Jules Julien. Elle succède à Gildas le Boterf qui a dirigé le Tab à Vannes pendant sept ans.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2015 7:29 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2015 2:33 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2015 4:02 AM

|

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, en accord avec Luce Pane, député-maire de la Ville de Sotteville-lès-Rouen, Nicolas Rouly, président du Conseil Général de Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol, président du Conseil Régional de Haute-Normandie et Pierre Pane, président de l’association Atelier 231, a donné son agrément à la décision du jury, réuni le 8 janvier 2015, de nommer Anne Le Goff à la direction de l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue. Anne Le Goff a accompagné le développement de l’Atelier 231 pendant ces douze dernières années, en sa qualité d’administratrice et de chargée des projets européens. Fondé sur une connaissance fine de l’établissement, du territoire normand et des partenaires réunis autour des réseaux ZEPA et IN SITU, le projet d’Anne Le Goff met en exergue la richesse du patrimoine naturel et bâti qu’elle souhaite investir par des œuvres fortes tant pour la singularité de leur écriture, que par l’implication des publics ou l’utilisation des nouvelles technologies. La diffusion occupe une place importante dans le schéma de développement imaginé par Anne Le Goff, avec la réaffirmation du lien entre l’Atelier 231 et le festival Vivacité, ainsi que le déploiement de nouveaux rendez-vous en saison sur le territoire. L’ensemble des autres activités de l’Atelier 231, de la formation à l’action culturelle en passant par le centre de ressource, va également contribuer également à la réussite de ce projet, qui s’inscrit dans la continuité de celui tracé par Daniel Andrieu, fondateur de l’Atelier 231 et du Festival Vivacité, acteur majeur des arts de la rue de ces dernières décennies à qui je souhaite rendre hommage. Paris, le 23 janvier 2015

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 22, 2015 3:29 AM

|

Publié par le Journal Zibeline :

Francesca Poloniato, qui vient d’être nommée directrice du Merlan à Marseille, nous parle de son parcours et de son projet pour la scène nationale. Zibeline : Comment vous présenteriez-vous à nos lecteurs ?