Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 21, 2018 7:04 PM

|

Par Anaïs Héluin dans La Terrasse Publié le 19 février 2018 - N° 263

Dans Milieu, Renaud Herbin revisite le castelet et s’approprie les techniques de la marionnette à fils pour mettre en scène un enfermement. Celui d’un pantin de bois dans un cylindre beckettien.

Entre Renaud Herbin et la marionnette, c’est une histoire aux rebondissements multiples. Une relation marquée par les évolutions de la discipline, qui contribue aussi à en élargir les possibles. Soit grâce à son ouverture à d’autres arts, soit par la modernisation de techniques traditionnelles. Créé en 2016 au TJP – Centre dramatique d’Alsace Strasbourg dont il est le directeur, sa pièce Milieu se situe, comme son titre l’indique, entre ces deux orientations. Sans paroles, cette forme courte – 30 minutes seulement – convoque une marionnette à fils dans un univers proche de l’installation. Soit un grand cylindre noir qui tient lieu de castelet à l’artiste, autour duquel le public est invité à circuler. Perché sur son élégant dispositif, l’artiste est contraint à des mouvements complexes qui placent aussi Milieu aux confins du cirque et de la danse. Comme At the still point of the turning world, dont la première a lieu ce mois-ci lors de la biennale Les Giboulées (16-24 mars 2018), où Renaud Herbin s’entoure de la danseuse Julie Nioche, de la chanteuse Sir Alice et du marionnettiste Aïtor Sanz Juanes pour interroger ce que la danse fait à la marionnette. Dans Milieu comme dans toutes ses créations, le directeur du TJP porte à un sommet l’ambiguïté du marionnettiste. Sa troublante polyvalence de concepteur, de constructeur et d’interprète. Tout en déployant une fable teintée d’absurde.

Le Dépeupleur dépeuplé

Enfermé dans son cylindre et prisonnier de ses fils, le pantin couleur bois conçu par Paulo Duarte – collaborateur de longue date de Renaud Herbin – évoque Le Dépeupleur de Samuel Beckett. Un récit qui décrit avec une précision quasi-mathématique le microcosme qui, dans la mesure du possible, se déploie à l’intérieur d’un « cylindre surbaissé ». Milieu est donc un Dépeupleur en modèle réduit, où la marionnette est l’unique habitante de sa prison. On pense aussi à Actes sans paroles du même auteur, déjà mis en scène par le marionnettiste François Lazaro. Sur un sol recouvert de granulés de glace qui ne tardent pas à fondre, la créature articulée tente de négocier avec un ciel qui la manipule et une terre qui se dérobe sous ses pieds. En vain, elle multiplie les stratégies d’évasion, tandis que le manipulateur se contorsionne pour mettre en valeur son petit homme de bois. Car dans Milieu, les rapports corps-objet sont loin d’être simples : si l’artiste impose ses projets à sa marionnette, il est également contraint de s’adapter aux particularités de celle-ci. Tout en délicatesse, cette petite forme dit ainsi beaucoup de la discipline de Renaud Herbin. De sa capacité à interroger l’humain.

Anaïs Heluin

Milieu

du Mardi 6 mars 2018 au Dimanche 11 mars 2018

Théâtre Nanterre-Amandiers

7 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, France

Le 6 à 10h et 14h15, le 7 à 10h et 19h30, le 8 à 14h15 et 19h30, le 9 à 10h et 19h, le 10 à 18h, le 11 à 15h30. Tel : 01 46 14 70 00. Durée du spectacle : 30 mins. Vu au TJP à Strasbourg.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 27, 2018 8:15 PM

|

La création très attendue de la saison s’est jouée à guichets fermés lundi 22 janvier 2018 dans un théâtre d’Hérouville bondé.

On a vu

L’enjeu était de taille pour Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier, capitaines d’une équipée créative multiple, entre théâtre, musique, danse, marionnettes, magie et cinéma.

Voulant retracer l’aventure du cinémagicien Georges Méliès, figure d’artiste atypique du début du XXe siècle assez mal connu du grand public, le risque était grand d'être trop didactique ou au contraire trop abstrait. Tout cela est soigneusement évité en optant pour une incarnation complexe du grand homme, entre voix off alternant récit, anecdotes et explicitations techniques (mention spéciale à un numéro hilarant sur la colorisation de la pellicule) et illustrations visuelles somptueuses.

L'association ingénieuse des différentes composantes du spectacle, les effets d'illusion multiples (manipulations, projections, jeux de reflets et de transparence, d'apparition et de disparition) tiennent d'un véritable travail d'orfèvre. L'intelligence et la modularité du décor, réplique à tiroirs du studio de Méliès à Montreuil, ainsi que la grâce des toiles peintes, costumes et accessoires, y sont pour beaucoup.

Mais c'est l'engagement sans faille de jeunes comédiens fraîchement sortis de la Comédie de Saint-Etienne qui insufflent à l'ensemble un joyeux esprit de troupe qui illumine cet espace complexe et féerique.

On sort donc du spectacle la tête pleine d'images tout en comprenant mieux l'aventure de celui qui fut un des précurseurs de leur fabrication.

Avec : Arthur Amard, Lou Chrétien-Février, Alicia Devidal, Simon Terrenoire, Elsa Verdon Décor : Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier, Patrick Demière, Alexis Claire, Catherine Rankl. Musique originale : Étienne Bonhomme Avec la collaboration de Sophie Bissantz Costumes : Pierre Canitrot Perruques et maquillages : Cécile Kretschmar Marionnettes : Luis Enrique Gomez Bastias Conseillers magie : Philippe Beau et Hugues Protat

LES DATES DE TOURNÉE

du 22/01/2018 au 26/01/2018 Comédie de Caen - CDN de Normandie

01/02/2018 Théâtre de l'Arsenal, Val-de-Reuil

du 08/02/2018 au 10/02/2018 Maison des Arts de Créteil

du 15/02/2018 au 18/02/2018 Teatro Stabile di Genova

du 22/02/2018 au 23/02/2018 Le Préau, CDN de Vire

16/03/2018 L'Avant-Seine, Colombes

du 22/03/2018 au 29/03/2018 Théâtre National de Chaillot, Paris

04/04/2018 Théâtre des Salins, Martigues

du 11/04/2018 au 12/04/2018 Théâtre La Coupole, Saint Louis

17/04/2018 Les Théâtres, Marseille

du 15/05/2018 au 19/05/2018 Théâtre Olympia, CDN de Tours

du 31/05/2018 au 01/06/2018 La Comédie de Reims, CDN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 6, 2018 3:01 PM

|

Ermitologie

CONCEPTION CLÉDAT & PETITPIERRE

Quand le vivant et l’objet s’entrelacent, autour de l’idée d’un corps-à-corps qui jamais ne se réalisera… Voici une œuvre tout en tension, d’une grand beauté visuelle et formelle signée du tandem Clédat & Petitpierre.

Ermitologie s’inscrit dans le droit fil de la recherche des deux plasticiens Yvan Clédat et Corinne Petitpierre. Pas de surprise, donc, à trouver sur scène des objets et des sculptures qui s’animent dans un univers plastique prégnant. Pourtant, la sensation de se trouver face à un O.V.N.I. subsiste tout au long du spectacle, qui réserve son lot de mystères et de magie. A la fois tableau animé, sculptures en mouvement, théâtre de marionnettes et chorégraphie de l’empêchement, la mise en scène se joue des formes de la représentation pour mieux aller au cœur du vivant. Sur le plateau, quatre personnages étonnants : une boule de poils entre chien, oiseau et lapin, tout de bec et d’oreilles, un ermite façon Giacometti, un buisson facétieux, et une vénus préhistorique version XXL… Tout l’enjeu du spectacle travaille à l’endroit de leur présence physique, de leur corporéité, et des interactions possibles qui pourront – ou non – s’écrire.

Quels territoires communs dans la différence ?

Le talent des plasticiens s’exprime indéniablement dans la construction de l’univers visuel d’Ermitologie, soutenu par des lumières et un son magnifiquement élaborés, notamment dans la vibrante séquence d’ouverture. Et le défi de l’investissement physique et chorégraphique des personnages a été relevé grâce à un travail minutieux sur la posture, le déplacement, le saut, la marche, la chute, au cœur d’un système de contraintes déterminé par les sculptures à « animer ». La matière et la forme plastique guident chacun dans leur existence et imposent leurs propres vocabulaires de gestes et d’actions, circonscrivant les protagonistes à un seul registre possible. Malgré ces contraintes, Clédat et Petitpierrre ont choisi de raconter l’histoire de leur rencontre. D’une grande simplicité, prenant le temps de la découverte de l’altérité et d’un territoire commun, le récit se dévoile, dans l’énigme de leurs motivations. C’est aussi la vision d’un monde où il est concevable de passer outre la peur qui se déploie, pour aller vers l’autre.

Nathalie Yokel

Ermitologie du Mercredi 24 janvier 2018 au Samedi 27 janvier 2018 Le Centquatre 5 Rue Curial, 75019 Paris, France Le 24 et 25 janvier 2018 à 19h, le 27 à 18h. Tél. : 01 53 35 50 00.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 16, 2017 9:18 AM

|

Propos recueillis par Catherine Robert dans La Terrasse - N° 260 Publié le 8 décembre 2017

Simon Delattre a commandé un texte à Thomas Quillardet pour deux comédiennes, Eléna Bruckert et Elise Combet. Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir ensemble vivre une odyssée. Grâce aux animaux marins qu’elles croisent, elles découvrent combien grandir est une grande aventure.

« Cette relation singulière qu’est la sororité m’intéresse énormément. » Simon Delattre

« La rage est ici quelque chose qui met en mouvement, qui déplace. » Thomas Quillardet

Comment ce spectacle est-il né ?

Simon Delattre : J’ai passé une commande d’écriture à Thomas en lui imposant quelques contraintes, dont le titre et une distribution composée de deux comédiennes avec lesquelles j’avais déjà travaillé et qui se ressemblent vraiment comme deux sœurs ! Cette relation singulière qu’est la sororité m’intéresse énormément et j’ai voulu des sirènes parce que le monde aquatique constituait un cadre esthétique fort et une contrainte intéressante. Comment la marionnette peut-elle traduire le milieu aquatique ? Comment faire se déplacer des sirènes qui n’ont pas de jambes ? Autant de défis qu’il était passionnant de relever !

Thomas Quillardet : Le titre choisi par Simon imposait le monde aquatique, mais il me fallait aussi rendre compte de cette rage, que j’ai comprise comme signifiant une énorme envie plutôt que la colère. La rage est ici quelque chose qui met en mouvement, qui déplace, qui part d’un sentiment de révolte pour inviter à l’action à la recherche de ses rêves. Je voulais aussi traiter le thème de la fugue intérieure. L’une des sirènes cherche un nouveau territoire, l’autre prône cette fugue intérieure, celle du rêve qui nous emmène ailleurs.

Quelles sont les contraintes qu’impose la marionnette ?

T. Q. : Ecrire pour les marionnettes, c’est génial car tout est possible ! Une anguille et des harengs peuvent parler ! Cela ouvre au dépassement des formes classiques de la narration, en ne se posant plus la question contraignante de la cohérence et de l’unité. Etant moi-même metteur en scène, il a été d’emblée très clair que je me tiendrai à mon rôle d’auteur et que je ne viendrai pas assister aux répétitions. Nous avons fait quelques allers-retours et je suis venu écouter le texte lu par les actrices, mais ma présence est demeurée à la marge et très discrète.

S. D. : J’ai réalisé la scénographie en m’inspirant des pool paintings de David Hockney et Sarah Diehl a signé les costumes. La volonté n’est pas de cacher les comédiennes mais de penser leur costume comme une armure, comme ceux du roller derby. Jean-Pierre, l’anguille, la dorade, la bernique sont des marionnettes à tige, construites par Anaïs Chapuis. C’est un théâtre de la bricole autour d’une piscine gonflable qui devient castelet, manipulé comme une méta-marionnette, un espace très petit qui entre en contrepoint avec cette notion d’odyssée.

Que raconte l’histoire ?

S. D. : Olive et Olga vivent au large de Saint-Brieuc avec Jean-Pierre, leur chat-sirène. Un jour, l’une remarque que les sirènes sont faites pour les odyssées tandis que l’autre admet qu’elle est bien sur son rocher ! Mais Olive suit Olga, même si c’est un peu à contrecœur ! Elles rencontrent plusieurs animaux marins : une dorade qui leur donne un cours de natation, une bernique qui a peur de bouger, une anguille, un ban de harengs. Toutes ces rencontres les modifient et modifient leur relation.

T. Q. : Je suis fasciné par la différence entre les trajectoires des frères et sœurs qui ont pourtant été élevés ensemble et de la même façon. Au début, Olive et Olga sont collées l’une à l’autre et pensent qu’être sœurs, c’est tout faire ensemble. Mais elles découvrent que chacune peut vivre de son côté, qu’elles peuvent se séparer sans pour autant ne plus s’aimer. Elles vont apprendre à cultiver ce qui permet de toujours se souvenir de l’autre.

S. D. : A cet égard, même si le spectacle est accessible à partir de six ans, on peut le voir à différents niveaux et à tous les âges. Faire des choix, pallier l’absence par la mémoire, comprendre que ce n’est parce qu’on n’est pas ensemble qu’on ne s’aime pas : voilà des questions qui interrogent aussi les adultes !

Propos recueillis par Catherine Robert

A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

La Rage des petites sirènes

du Lundi 15 janvier 2018 au Samedi 17 mars 2018

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre Dramatique National.

Place Jacques Brel, 78500 Sartrouville, France

Création le 15 janvier 2018 au siège du territoire d’action départementale-Seine Aval à Mantes la Jolie.

Tournées des six créations dans le département des Yvelines du 15 janvier au 17 mars 2018. Puis tournées nationales.

Tel : 01 30 86 77 79.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 11, 2017 7:57 PM

|

Par Mathieu Dochtermann dans Toutelaculture.com - 12 décembre 2017

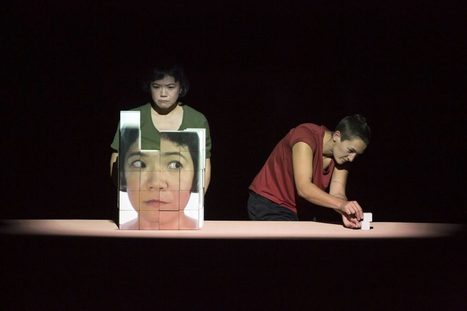

CubiX est un spectacle fort malin de Mathieu Enderlin, sous le couvert de la cie Le Théâtre Sans Toit. Un peu inclassable, clairement à ranger dans les arts de la manipulation, mais pas réductible au seul théâtre d’objets, cet OVNI spectaculaire n’en est pas moins délectable. Faisant appel aux ressorts ludiques de l’enfant qui est en nous autant qu’aux images vidéos et à la technologie, il réussit le tour de force de faire passer de l’émotion par des… cubes. Bluffant.

★★★★★

Il est des spectacles dont tout le monde vous parle, et qui font ainsi leur petit bout de chemin, d’une recommandation à une autre, avec discrétion mais avec assurance. CubiX est de ceux-là.

Le spectacle se présente comme suit: « Comptines visuelles & jeux de mains augmentés ». Sous-titre habile s’il en est, et qui résume bien l’affaire: il s’agit en effet ne proposition extrêmement visuelle, tout-à-fait muette à part un discours d’introduction en japonais non surtitré, qui réussit néanmoins à être extrêmement narrative. La manipulation y est omniprésente, mais aussi l’image projetée qui vient « augmenter » les cubes blancs qui sont les seuls objets en jeu. Les deux comédiennes-manipulatrices, qui apportent leur jeu de mime en première moitié de spectacle, s’effacent d’ailleurs durant la seconde partie, comme si la dramaturgie avait finalement acquis suffisamment d’assurance, et la certitude que les cubes marionnettisés pouvaient à eux seuls tenir la vedette – ce qu’ils font d’ailleurs fort bien.

CubiX, c’est la rencontre ludique de deux univers, celui de la main et celui du projecteur vidéo. De ces deux sources, qu’il mêle jusqu’à un point de fusion avancé – une séquence est faite pour confondre les spectateurs et rendre indifférenciables mains des manipulatrices et mains vidéos – le metteur en scène Mathieu Enderlin tire habilement des images parlantes, qui, mises bout à bout, composent un paysage émotionnel complexe, et offrent un sous-texte clair malgré une narration pas si linéaire. Il faut voir comment l’habileté des manipulations peut faire naître un chien ou une démarche humaine de quelques cubes nus, à condition que le mouvement soit le bon. Aussi habile est la scène qui constitue la bascule entre les deux moitiés du spectacle, où la construction d’une tour impossiblement haute et terriblement précaire crée une tension palpable dans la salle. Les vidéos, qui se superposent à la réalité, mais en prenant toujours appui sur elle, apportent leur propre poésie, qu’elles empruntent au réel – projection des visages des comédiennes sur des murs de cubes – ou qu’elles créent leur propre grammaire – petits êtres colorés faits de carrés, qui glissent sur les surfaces planes et se transforment parfois en bonshommes de jeux vidéos 2 bits.

Jeux de cubes, jeux vidéos: on est clairement ici dans des codes faisant partie du paysage de l’enfance, et il est probable que le spectacle pourra intéresser à partir de 6 ans environ. Mais la complexité de la narration muette, la force poétique qui se dégage des images toutes simples, les prouesses d’ingéniosité et d’habileté charmeront sans faillir tout adulte s’aventurant dans la salle. Certains effets, visant à faire confondre différents niveaux de réalité entre la vidéo et les objets physiques, vont chercher du côté de l’illusion sinon de la prestidigitation. Irrésistiblement, on se laisse gagner par la proposition: ce ne sont plus alors des cubes que l’on a devant soit, mais la surface poétique et ludique sur laquelle projeter son imaginaire… ce qui ne doit pas être bien loin de la faculté magique qu’ont les enfants de voir l’extraordinaire dans les objets les plus mondains, pour peu qu’ils en aient envie.

Peut-être, à certains moments, le spectacle peine-t-il à trouver son rythme et son énergie, si l’on veut absolument trouver à y redire, mais il se récupère toujours bien vite. Peut-être aussi certaines mimiques exagérées des visages projetés sur les cubes au début du spectacle sont-elles un peu trop naïves, le comique de grimaces un peu facile pour un spectacle par ailleurs si fin. Mais impossible de ne pas adhérer à la proposition, dans son ensemble: comment ne pas aimer un spectacle qui met en scène des… marionnettes de cubes (à tiges), qui imitent en miniature les cubes manipulés dans le spectacle?

Voir une vidéo de présentation de Cubix : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jfKSTk3b0aw

CubiX sera donné bientôt à Limoges, les 19 et 20 décembre, mais on pourra surtout le revoir au Mouffetard, qui avait pris le risque de le programmer au moment de sa création, à partir du 14 mars 2018.

Projet accompagné par le Théâtre Sans Toit

Conception et mise en scène

Mathieu Enderlin

Lumières

Pierre-Emile Soulié

Scénographie

Jeanne Sandjian

Interprètes

Yasuyo Mochizuki, Aurélie Dumaret

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 11, 2017 9:11 AM

|

Par Mathieu Dochtermann dans Toutelaculture.com

11 novembre 2017

Jusqu’au 18 novembre la MC93 propose à ses spectateurs de découvrir Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque, mis en scène de Xavier Marchand d’après le récit de Roger Caillois. Mise en marionnette d’un texte difficile, très narratif, à la langue exigeante, qui s’offre comme une subtile uchronie du rôle et de la psyché de Ponce Pilate pendant les dernières heures de Jésus. Dans une scénographie lumineuse et dépouillée, des marionnettes élégantes dans leur conception et brillamment manipulées campent de superbes tableaux. L’interprétation des rôles est globalement juste et puissante. Une réussite.

★★★★★

Xavier Marchand est un metteur en scène prolifique, qui a largement démontré son savoir-faire dans le théâtre de comédiens. Pour s’attaquer à Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque, texte aussi philosophique et politique que théologique, il a cependant fait le choix de travailler, pour la première fois, avec des marionnettes, et s’est entouré pour ce faire de Paulo Duarte et Mirjam Ellenbroek.

Le texte en lui-même est puissant, et l’histoire ne l’est pas moins, comme chaque fois que l’on va chercher à creuser entre les racines des mythes qui nous fondent en tant que culture et en tant que société. Roger Caillois, qui n’était d’ailleurs pas étranger à la sociologie, dans le récit qui a été adapté pour accoucher de l’oeuvre dramatique, explore les doutes et la pensée de Ponce Pilate, celui qui, a un moment clé de l’histoire de l’humanité, a eu entre ses mains le pouvoir de changer la face du monde. Il lui restitue toute sa dimension humaine, lui qui n’est habituellement perçu que comme un acteur secondaire, peu sympathique, du récit biblique. Tout au contraire, le Ponce Pilate campé sur scène est un philosophe athée, parfois veule mais lucide sur ses manquements, à la fois fonctionnaire pris dans l’étau des manœuvres politiques et être humain soucieux de faire le choix juste.

Pour l’incarner, à l’instar de tous les autres personnages de cette pièce, une marionnette portée, à la fois sobre et élégante: une tête extrêmement travaillée et réaliste même si à échelle réduite, une grande toge faite principalement d’un voile de tissu, avec une « main prenante » – c’est-à-dire que le manipulateur prête une de ses mains au personnage. Les autres marionnettes sont toutes sur ce modèle, avec de faibles variations (présence de jambes propres à la marionnette chez Judas, etc.) à part le personnage de Mardouk dont le corps est absolument énorme. Ce choix d’un réalisme minimaliste convient très bien à l’intention, qui est de resserrer l’attention sur le texte, de désincarner Ponce Pilate pour mieux en faire le réceptacle d’une pensée qui s’interroge devant le spectateur. Cette sobriété n’exclut pas un registre émotionnel riche et profond. La performance de Sylvain Blanchard doit être saluée, qui, seul parmi les manipulateurs, n’anime que Ponce Pilate, et constitue comme son double. Avec une main, quelques mouvements de la tête de la marionnette et une partition vocale juste et précise, il investit une grande intensité émotionnelle dans le personnage et lui confère une présence palpable.

La mise en scène suit, globalement le choix de la sobriété. La scène est majoritairement occupée par une sorte de grand castelet, fait de rideaux mobiles dévoilant un écran en fond, avec une série de blocs plus ou moins cubiques imitant des pierres, qui peuvent être bougés et agrémentés d’escaliers pour varier les topographies. C’est astucieux, minimaliste, et très réussi. Avec une mise en lumière adéquate, qui reste dans des tons pâles et pastel, et un fond projeté sur l’écran, qui peut montrer des colonnes de palais aussi bien que des palmeraies selon les besoins, des ambiances extrêmement reconnaissables sont restituées: salle d’audience, chambre la nuit… La musique, tirée du Silence de l’exode de Yom, est employée avec parcimonie, lors des changements de scène. Tout est fait pour créer une ambiance complète mais discrète, de façon à faciliter l’écoute du texte.

Ce dernier est restitué en partie par deux narrateurs, dont l’un manipulera aussi la marionnette de Judas. Ainsi, le dialogue et la narration sont-ils clairement dissociés, la parole étant portée par des interprètes différents. A mesure que le récit progresse, et qu’il s’éloigne de l’histoire admise, en inventant son propre cheminement, les corps des marionnettes se font plus étranges: Jésus est présenté pièce par pièce à Ponce Pilate, qui lui même se désagrège pendant la nuit agitée de cauchemars. Les images sont fortes et employées à bon escient. La parole reste cependant centrale, les pensées de Ponce Pilate évidemment, mais également le plaidoyer de Judas, qui dit se sacrifier pour que le Messie puisse advenir puisqu’il n’est de Messie s’il n’est de Passion, ou les prophéties de Mardouk, qui condense en 5 minutes deux millénaires d’histoire de l’Occident avant que Ponce Pilate ne fasse le choix que personne n’attendait de lui, le choix uchronique du courage et de la justice, le choix d’ôter Jésus des mains de ses bourreaux… le choix qui avorte la naissance du christianisme. C’est un spectacle profondément bouleversant, mais qui fait également appel à l’intelligence du spectateur, sur beaucoup de plans: psychologie, sociologie, politique, théologie…

Peut-être certains parti-pris sont-ils discutables, comme ce champignon atomique projeté sur l’écran à la fin de la scène de Mardouk. Mais, globalement, c’est une superbe réussite que ce spectacle, esthétiquement simple et élégant, plein de finesse, où les interprètes s’effacent derrière le texte et leurs marionnettes qui, par les évolutions qui leurs sont propres (voler, être démembrées, etc.) enrichissent le récit d’images fortes qui en révèlent le sens. Evidemment, ce personnage rationnel, confronté au fanatisme religieux et aux exigences de la morale, n’est pas sans nous interroger sur l’époque que nous traversons nous-mêmes…

A voir, par les amateurs de marionnettes comme par les amoureux de théâtre et de beaux textes qui n’en seraient pas familiers.

A la MC93 jusqu’au 18 novembre, puis en tournée dans de nombreux endroits en France (prochainement: Port-de-Bouc, Marseille et Toulon).

Adaptation et mise en scène Xavier Marchand

D’après le récit de Roger Caillois

Avec Noël Casale, Gustavo Frigerio, Guillaume Michelet, Sylvain Blanchard, Mirjam Ellenbroek

Marionnettes Paulo Duarte et Mirjam Ellenbroek

Scénographie Julie Maret

Composition musique Yom

Extraits de l’album Le Silence de l’Exode (Buda musique, 2014)

Vidéo Jérémie Terris

Costumes Manon Gesbert assistée de Célia Bardoux

Lumière Julia Grand

Assistante à la mise en scène Olivia Burton

Régie générale Julien Frenois

Décor Atelier de la MC93

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 26, 2017 7:19 AM

|

ARTE Concert - Arts de la scène -

A voir au Musée du Quai Branly ou en direct en ligne en suivant cette adresse https://www.arte.tv/fr/videos/078840-000-A/a-quoi-revent-les-pandas-au-musee-du-quai-branly/

Ensuite la vidéo reste disponible en ligne en suivant le lien ci-dessus

"A quoi rêvent les pandas" est le fruit d'une rencontre étonnante : celle de l'ensemble Doulce Mémoire avec le Centre du théâtre d'ombres du Hunan (province située dans le Sud de la Chine). Chacun possède ici un savoir ancestral qu’il met au service d'un spectacle hybride : un pont entre les arts d'Orient et d'Occident.

"A quoi rêvent les pandas" est un spectacle féérique, un conte musical destiné autant aux enfants qu'à leurs parents. Sur scène, derrière un panneau frappé de lumières multicolores, les artistes du Centre du théâtre d'ombres du Hunan manipulent de délicates marionnettes. A leurs côtés jouent les musiciens de Doulce Mémoire - un ensemble créé par Denis Raisin Dadre il y a vingt-cinq ans et spécialisé dans la musique de la renaissance. Ensemble, ils mettent en scène le parcours initiatique d'un jeune panda dont l'habitat naturel est menacé par l'Homme. Il est rejoint dans son aventure par des alliés bigarrés : un crocodile, un phénix et un singe.

Cette collaboration franco-chinoise a donc une double ambition : faire rêver le jeune public tout en le sensibilisant aux questions écologiques et environnementales.

Coproduction Région Centre-Val de Loire, Festival Croisements en Chine, Théâtre Olympia, centre dramatique national de Tours et l’Hectare – scène conventionnée de Vendôme.

Spectacle capté le 26 octobre 2017 au musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris.

Photo © DR

Générique

Producteur/-trice : musée du quai Branly - Jacques Chirac

Pays :France

Année :2017

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 30, 2017 6:46 PM

|

Par Mathieu Dochtermann pour Toutelaculture.com

Après le bijou qu’était Cendres, c’est peu dire que Chambre Noire, la nouvelle pièce de la cie Plexus Polaire d’Yngvild Aspeli était attendu. Mission accomplie: avec la même esthétique sombre et le même regard profond et acéré sur l’humain et ses brisures, c’est un récit de vie profond et poignant qui nous est livré, une magnifique pièce de théâtre, crue, forte et émouvante. Avec une maestria digne des plus grands metteurs en scène contemporains, et une manipulation extrêmement juste et sensible, Yngvild Aspeli se met au service d’un récit sombre et intimiste, et c’est brillant.

★★★★★

Lire l'article sur le site d'origine : http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/chambre-noire-un-eclair-de-genie-theatral-sur-fond-dobscurite/

Dire que les premières françaises de Chambre Noire étaient attendues au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mezières est un euphémisme: la barre avait été placée très haut par Yngvild Aspeli et sa compagnie Plexus Polaire avec le brillant Cendres. Le public frémissait d’impatience ce soir-là dans la salle Jean Macé, et il n’a pas été déçu, au vu de la standing ovation dont il a couronné la performance.

Pour matériau dramatique, Yngvild Aspeli s’est appuyée sur la vie de Valerie Jean Solanas, qui offre en la matière une densité qui a peu d’équivalents. Pionnière du féminisme, intellectuelle radicale et écrivaine, prostituée et proche de la Factory, auteure du SCUM Manifesto (téléchargeable ici) qui constitue encore aujourd’hui un texte de référence, responsable d’un coup de feu qui blessa grièvement Andy Warhol, elle passa une grande partie de sa vie enfermée dans des institutions psychiatriques. Une femme hors du commun, donc, à la fois en ce qu’elle était extraordinaire, et en ce qu’elle fini mise à l’écart de la société par ceux qui voyaient sa radicalité comme une pathologie. Comme le pendant de la pièce des Anges au Plafond Du rêve que fut ma vie, qui prend pour sujet une autre femme d’exception, Camille Claudel, elle aussi enfermée pendant le plus clair de la fin de son existence, elle aussi animée par un génie créatif bouillonnant.

Avec Paola Rizza, Yngvild Aspeli offre à ce récit de vie torturé un écrin sombre, froid et moderne, dans une mise en scène extrêmement travaillée où l’obscurité est déchirée par les néons putassiers des nuits new-yorkaises. En se concentrant sur l’intime, elle travaille non seulement la dimension pathétique du personnage, mais aussi l’incandescence de son génie. Elle donne à voir l’oppression, la révolte, la liberté aussi, elle interroge leurs sources et les formes qu’elles ont prises. Comme un diamant qui brille plus fort au sein de l’obscurité, elle offre à ce personnage d’exception une place sous les projecteurs, perdue au milieu d’un plateau aussi ténébreux que le monde avec lequel elle s’est débattue. La relation de Valerie Jean avec sa mère Dorothy fait l’objet d’un traitement soigné, avant même celle qui la lie à Andy Warhol: si le second est une sorte de figure obsessionnelle et écrasante, dont le visage géant est projeté sur scène tel un Big Brother hallucinatoire, la mère constitue le véritable monstre, froide et frivole, incapable d’aimer ni de protéger sa fille, tentant de la conditionner à subir et à accepter l’inacceptable. Cette monstruosité intérieure sera finalement figurée par l’apparition de la mère sous la forme d’une créature arachnéenne et obscène se déplaçant sur quatre paires de jambes. Une certaine dose d’humour noir n’est cependant pas exclue, et vient soulager un peu le spectateur d’une tension dramatique qui serait sinon écrasante (« I should have done target practice », dit ainsi Valerie Jean en apprenant qu’Andy Warhol n’est pas mort).

Les images sont superbes, et c’est peu de dire qu’elles ont une force considérable, à l’instar de celle que l’on vient d’évoquer. Les marionnettes portées en taille réelle, manipulées par Yngvild Aspeli, figurent Valerie Jean Solanas à différents âges de sa vie: la petite fille violée par son père (qui est figuré par une main sinistre tandis que la voix de Marilyn Monroe susurre « My heart belongs to Daddy »; glaçant), la jeune femme révoltée, le femme internée qui s’éteint dans la solitude d’un asile psychiatrique. La marionnettiste incarne également, en jeu d’acteur, Dorothy, la mère de Valerie Jean, et prête diverses parties de son corps aux marionnettes en tant que de besoin. La manipulation est extrêmement juste et fine, et la détresse et la fragilité des personnages est aussi bien rendue que leur rage et leur lutte pour continuer d’exister dans un monde qui les oppresse et les rejette. C’est un jeu de failles et d’éruptions, une symphonie délicate de moments obscurs et de fulgurances, avec, toujours en toile de fond, le combat d’une femme singulière et l’implacable solitude qui a hanté son existence. Les marionnettes semi réalistes sont utilisées avec une grande intelligence: à mesure que le spectacle avance, les hallucinations se multiplient, et les corps se font monstrueux, se démembrent, se délitent, comme l’écho visuel d’une réalité intérieure qui se fractionne implacablement à mesure que la folie gagne du terrain.

Au soutien de ce jeu dramatique, la scénographie est résolument moderne: sur un fond noir, des rideaux de fils montés sur rails créent et défont des espaces, voilent pudiquement des chambres, révèlent la musicienne. Car le spectacle est un duo, Yngvild Aspeli étant accompagnée sur scène de la musicienne Ane Marthe Sørlien Holen: le rôle de la musique dans ce spectacle ne saurait être minoré, car elle en constitue l’influx nerveux, tantôt bouillonnant et tantôt froid et lointain, dans un dialogue complexe avec l’action. Avec une prédilection pour le xylophone, Ane Marthe contribue à l’esthétique minimaliste et acérée de la pièce, rejointe pour plusieurs chansons par Yngvild Aspeli qui se place alors derrière un micro en fond de scène. Dernière dimension dans laquelle le spectacle va rechercher ses espaces d’expression sensible, les projections vidéos sont extrêmement réussies, à la fois par leur qualité visuelle et par leur effet dramaturgique, là où elles ne constituent encore malheureusement qu’un gadget à la mode mal exploité dans beaucoup d’autres productions. Ici, qu’il s’agisse de projeter un immense visage d’Andy Warhol (que l’on retrouvera en marionnette corporelle, accroché au dos de Valerie Jean, tel une sangsue), les néons de peep-shows, l’image d’un immense cheval au galop (« You have to hold your horses », ne cesse de répéter la mère à sa fille, qui sera finalement trop sauvage pour ne pas les laisser galoper librement), l’utilisation des images est parcimonieuse mais porteuse de sens et presque esthétisante à force de précision.

De toute cette perfection technique, le spectacle s’empare pour fusionner les images, les sons, les émotions, dans une intense plongée au cœur d’une histoire hallucinée, un tourbillon sensoriel au service du dérapage d’une femme trop grande pour son époque et sans doute, également, trop grande pour elle-même. Le retour cyclique de certains motifs sonores (la voix enregistrée du juge répétant « Why did you shoot Andy Warhol? », qui fait écho à l’appel pathétique de Valerie Jean à sa mère: « Dorothy, why did you let me drown? ») ou visuels (les néons, le visage d’Andy Warhol, le cheval blanc qui traverse majestueusement la scène au galop, allégorie de l’élan créatif, ou allégorie de la folie?) contribue à créer une sorte de rituel hypnotique, qui retient captive l’attention tandis que la protagoniste perd progressivement pied, jusqu’à pousser son dernier soupir. La marionnette de Valerie Jean, reposant inerte contre son lit, finalement privée de vie (comme elle est privée de manipulation), restera d’ailleurs en scène et mise en lumière même après que les artistes aient salué.

C’est un spectacle très abouti, avec une identité visuelle et sonore extrêmement travaillées, et une dramaturgie qui se hisse à l’égal des meilleures pièces de théâtre contemporain qui est ici proposé. Un mélange de feu et de glace, de précision et de fureur émotionnelle, une oeuvre complète et incontournable. A voir, d’urgence.

Chambre Noire commence sa tournée, et sera représenté en 2017 au TJP CDN d’Alsace, Strasbourg, (67), du 23 au 25 novembre. Il sera au Théâtre le Passage à Fécamp (76), le 8 décembre, et au Studio Théâtre, Stains (93) le 12 décembre.

CHAMBRE NOIRE – Création 2017

Inspiré de La Faculté des rêves, de Sara Stridsberg

Mise en scène – Yngvild Aspeli & Paola Rizza

Jeu et manipulation – Yngvild Aspeli

Percussioniste – Ane Marthe Sørlien Holen

Dramaturge – Pauline Thimonnier

Regard manipulation – Pierre Tual

Création sonore – Guro Moe Skumsnes Moe

Marionnettes – Yngvild Aspeli, Pascale Blaiso & Polina Borisova

Costumes – Sylvia Denais

Création lumière – Xavier Lescat

Création vidéo – David Lejard-Ruffet

Création et régie son – Antony Aubert

Regisseure lumière – Alix Weugue

Production – Sarah Favier

Diffusion – Claire Costa

Visuels: (c) C. Costa et B. Schupp

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 19, 2016 1:09 PM

|

Par Frédérique Roussel dans Libération

Les Giboulées, festival qui fête ses quarante ans, explore à travers quinze créations, le rapport corps et objet.

Renaud Herbin manipule sa marionnette lors d'une répétition de sa pièce «Milieu», dans laquelle elle tente de s'échapper d'une structure de métal haute de 3,70 mètres, le 9 mars à Strasbourg, en préparation du festival Les Giboulées. Photo Patrick Herzog. AFP

Renaud Herbin appelle sa pièce Milieu «un impromptu». Elle date d’à peine une semaine et a été achevée sur le fil pour l’ouverture des Giboulées, la biennale internationale de marionnettes de Strasbourg. C’est l’illustration typique de l’alliance que le directeur du TJP (Centre dramatique national d’Alsace-Strasbourg, ex-théâtre Jeune public car il a souhaité supprimer le «jeune» à son arrivée en 2012 pour «l’ouvrir à toute la population») veut nouer entre le traditionnel et le contemporain. Dans Milieu, la marionnette à fils constitue le cœur d’un dispositif original. Renaud Herbin a conçu une structure de 3,70 mètres de haut qui encadre le plateau sur laquelle évolue sa marionnette. Lui est perché près du sommet, manipulant les fils de 2,20 mètres de long. Le spectateur peut tourner autour de ce castelet vertical pour regarder sous différents angles le personnage que son manipulateur surplombe. C’est une manière pour l’artiste d’explorer la relation entre le corps et la gravité. «Je continue à creuser le sillon de la marionnette traditionnelle mais je la mets dans une relation à l’abstraction de la matière brute», explique-t-il.

La marionnette, haute comme quatre ou cinq pommes, conçue par Paulo Duarte, a un corps formé de nombreuses articulations et de vides pour que son mouvement se décompose le plus finement possible. Dix-huit fils la font se mouvoir, une forme de performance pour Renaud Herbin, penché de très haut sur sa créature dans une position contraignante. Initialement, il projetait de représenter un homme dans un lieu clos, un cylindre dont il tentait de s’échapper. Il avait en tête le Dépeupleur de Samuel Beckett, qui imagine une foule de gens captifs d’un cylindre qui tentent par tous les moyens d’en sortir. En travaillant, il s’est aperçu que les fils eux-mêmes constituaient les limites du mouvement de la marionnette dans ce dispositif. Celle-ci râle et souffle un peu de ne pas pouvoir les dépasser. D’autant que le sol se met à trembler sous ses pieds et que les vibrations font s’entrechoquer ses membres. Puis c’est l’eau qui monte, comme une nappe noire qui menace de l’engloutir. Milieu (samedi 19 mars à 17h30), apparaît sans aucun doute bien plus réjouissant que ne le laissait supposer l’idée de départ.

Poupée de 43 kg

C’est ainsi que Renaud Herbin, seul marionnettiste en France à diriger un CDN (Centre dramatique national), a conçu le projet du TJP. En utilisant la tradition de la discipline pour l’écriture de formes contemporaines. Il se voit comme un héritier d’André Pomarat, issu de la première promotion du TNS (Théâtre national de Strasbourg), qui créa le TJP dans les murs de l’ancienne église de la Petite France, puis le festival en 1976. «A l’époque, André Pomarat souhaitait faire venir des formes non conventionnelles, la marionnette, le cirque, le clown, le théâtre de rue, rappelle Renaud Herbin. Depuis, les Giboulées ont traversé les arts de la marionnette, qui se sont profondément transformés depuis l’origine.» Au programme de cette édition : quinze créations avec des spectacles emblématiques des mutations connues par la discipline depuis quarante ans. Une mue progressive l’a fait sortir du castelet puis du seul spectacle jeunesse pour s’adresser à tous et irradier une multiplicité de disciplines.

Echantillon de cette appropriation tous azimuts de la matière et des sujets dans la programmation de ce dernier week-end : la Néerlandaise Ulrike Quade met en scène dans Maniacs (samedi 19 mars à 20h30 en «première Française») la relation d’un homme avec une poupée de 43 kg qu’il a commandée sur Internet, les possibilités et les limites d’une relation avec cet autre objet du désir… Elise Vigneron dans Anywhere (ce vendredi 18 mars à 19 heures) revisite un Œdipe tout en glace, avec un corps qui se transforme en eau au fur et à mesure de son itinéraire intérieur. Gisèle Vienne, dans The Ventriloquists Convention (samedi 19 mars à 20h30 et du lundi 21 au jeudi 24 mars à 20h30) interroge dans cette pièce très sombre les différents niveaux de dialogue qui peuvent exister entre le ventriloque, sa marionnette et d’autres ventriloques. Dans The Telescope (samedi 19 mars à 15 heures, 17h30, 19h30), le Londonien Tim Spooner observe une multitude d’objets hétéroclites, une matière animée mais sans forme humaine, qui lui permet d’ouvrir l’imaginaire.

La première année, le projet de Renaud Herbin pour le TJP a fait grincer des dents. Le nouveau directeur supprimait des ateliers théâtre, barrait le jeune de l’intitulé du théâtre… Au fond, le remue-ménage produit visait à dépoussiérer la vision trop persistante d’une ringardise et d’une puérilité de la marionnette. Pour créer un lieu de réflexion sur cet art en faisant dialoguer des chercheurs, des artistes sur la relation des corps aux objets, dans une approche postdisciplinaire autour d’une revue, Corps-Objet-Image (COI), dont le deuxième numéro est paru le 12 mars avec pour thème «Alter : l’autre matière».

Les Giboulées, Biennale internationale, TJP, Strasbourg, jusqu’au 19 mars, Renseignements: 0388357010, www.tjp-strasbourg.com

Frédérique Roussel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2015 5:08 PM

|

La ministre de la Culture et de la Communication, était à Charleville-Mézières ce vendredi 25 septembre 2015 à l’occasion du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. Fleur Pellerin annonce un statut des artistes marionnettistes avec des droits sociaux reconnus La ministre de la Culture et de la Communication, était à Charleville-Mézières ce vendredi 25 septembre 2015 à l’occasion du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes. s En ce début d'après-midi, elle a débuté sa visite sur le chantier des futurs locaux de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM). Ensuite, elle a visité des "cabanes" du spectacle "les irréels" de la compagnie Créature, puis le Magic Mirrors où est présenté un spectacle de polichinelles. C'est ici qu'elle a remis des prix de l'institut international des marionnettes (IIM). En fin d'après-midi, elle a rencontré des élèves de la 10ème promotion de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM). Enfin, elle a visité le musée Rimbaud. Plus tôt dans l'après-midi, la ministre de la culture et de la communication a annoncé un statut des artistes marionnettistes dans la loi de création architecture et patrimoine défendue lundi, avec des droits sociaux reconnus. Elle souhaite aussi un pôle national et international de l'art de la marionnette à Charleville Mézières. Voir un extrait de l'interview de Fleur Pellerin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 28, 2015 4:47 AM

|

La Marionnette sur toutes les scènes

Il arrive de temps en temps qu’un art nourrisse tous les autres ou qu’il serve de creuset pour leurs recherches. C’est ainsi qu’au Bauhaus, Walter Gropius voyait l’architecture. C’est aujourd’hui le rôle que tient l’art de la marionnette.

Cessant d’être réservée aux enfants, la marionnette traverse les frontières du théâtre, de la danse, de la vidéo et du cinéma, aussi bien que des arts plastiques. Combinant les héritages des avant-gardes et l’éclatement des formes de l’après-68 avec la sculpture hyperréaliste, l’image projetée ou les arts numériques, les marionnettistes renouvellent les arts de la scène tout en investissant les territoires de la performance ou de l’installation. Le succès international d’artistes comme Philippe Gentil, la Handspring Puppet Company ou Gisèle Vienne, et l’audience que touchent de nombreux festivals, tel celui de Charleville-Mézières, qui se tiendra cette année du 18 au 27 septembre, ou des institutions spécialisées comme le TJP, Centre Dramatique National de Strasbourg, démontrent les attentes du public.

Il était temps qu’artpress, attentif aux nouvelles voies ouvertes par l’art, consacre un numéro entier aux marionnettes. Richement illustré comme toute la collection artpress2, ce numéro envisage les multiples hybridations de l’art de la marionnette et ses manifestations en France comme à l’étranger.

Les meilleurs spécialistes y ont collaboré. Il a été coordonné par Carole Guidicelli, docteur de l’université à Paris 3 et Didier Plassard, professeur à l’université Paul Valery de Montpellier. Sommaire du numéro : http://www.artpress.com/2015/08/11/sommaires-artpress2-n-38les-marionnettes-sur-toutes-les-scenes/

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 4, 2018 6:03 AM

|

Par Mathieu Dochtermann dans Toutelaculture.com

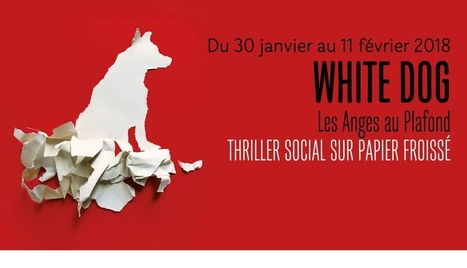

Les Anges au Plafond présentent leur dernière création, White Dog, pour la première fois au public parisien, sur la scène du Mouffetard (jusqu’au 11 février). Depuis sa création en septembre dernier , il a mûri, bonifié, il s’est fait plus précis dans les intentions, plus clair dans les images, sans renoncer à rien de la complexité de la pensée de l’auteur dont le roman Chien blanc a inspiré le spectacle : Romain Gary. Histoire de déchirements, déchirements collectifs – de l’Amérique sur fond de lutte pour les droits civiques et de guerre du Vietnam – et déchirements intimes – du couple Gary-Seberg, du père d’un fils déserteur – White Dog s’appuie brillamment sur la métaphore du matériau papier, sa fragilité, sa malléabilité, sa translucidité, pour construire un univers plastique qui fasse écho aux thèmes imbriqués de l’histoire qu’il porte. Servi par une scénographie unanimement saluée, une interprétation intense et juste, une bande musicale portée par le talent du batteur Nicolas Biscaye, c’est un spectacle ambitieux, doté de multiples niveaux de lecture, dans lesquels on peut se perdre à l’envi. Au-delà de la question du racisme et de l’aliénation, c’est toute la complexité de l’âme humaine qui est ici sondée, pour y retrouver la part du chien qui est en nous tous.

C’était, pour nous, l’occasion de nous entretenir avec Camille Trouvé, l’une des deux moitiés du duo fondateur de la compagnie, qui a mis en scène le spectacle.

Toute La Culture : White Dog est un spectacle qui se construit très clairement autour d’un propos politique. On a pu voir des thèmes politiques dans vos créations précédentes, comme dans Une Antigone de papier par exemple : il y a toujours eu une confrontation dans vos spectacles entre l’intime et le politique. Mais est-ce qu’on peut dire que la part du politique a tendance à grandir à mesure du passage du temps ?

« C’est peut-être le monde qui devient un peu plus violent et qui nous invite à prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur. »

Camille Trouvé : Je pense qu’il y a une sensibilité politique qui existe chez Brice [Berthoud] et moi Le monde tel qu’il évolue, tel qu’il nous interroge… on a envie de prendre position, finalement. Je pense qu’il y a une sorte de colère sous-jacente, qui se manifeste de plus en plus précisément. Evidemment on a envie de garder de l’humour, du détachement, et de rester à notre place d’artistes… Mais clairement ce spectacle est né le jour de la première de R.A.G.E. – c’était le 13 novembre 2015 –, on a décidé de parler de White Dog parce qu’on y trouvait des réponses et on y trouvait des choses qui nous permettaient d’avancer. C’est peut-être le monde qui devient un peu plus violent et qui nous invite à prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur.

TLC : Et cela vous pousse à explorer d’autres fonctions du théâtre ?

Camille Trouvé : Oui, la fonction d’agora. Dans la manière dont on fait prendre la parole au public, il y a ce côté là : est-ce que vous aussi vous êtes en train de traverser la même chose que nous, est-ce que vous ressentez les mêmes choses ?

« … on voulait que les gens prennent la parole sur ce sujet, et puissent nommer la Bête. »

TLC : C’est la première fois que vous faites de l’interpellation public ?

Camille Trouvé : Oui je crois que c’est la première fois, et je crois que ça vient du thème du spectacle : c’est une question vraiment politique qui est posée par le roman et la pièce, et on voulait que les gens prennent la parole sur ce sujet, et puissent nommer la Bête. C’était important pour nous que cela vienne de la salle. Et avec le recul d’une trentaine de représentations, on commence à se rendre compte que les gens ont du mal à prononcer les mots pour dire la chose… On attendait les mots: « chien raciste ». Et on se rend compte que c’est difficile à dire parce que c’est choquant. Et on se rend compte que les ados ont beaucoup moins cette pudeur que les adultes !

TLC : Cette interpellation, c’est une façon d’empêcher le public de rester dans le confort passif de l’observateur ?

Camille Trouvé : Le public, on veut le rendre très actif : c’est notre premier partenaire de jeu, toujours. Par rapport à la manipulation, on veut lui montrer à la fois le jeu de la marionnette, qui peut devenir très magique, mais aussi de le casser en permanence par un double dialogue avec son manipulateur, pour que les ficelles soient à vue, pour que la richesse de ce rapport-là soit dévoilée. Au risque de déranger un peu. Comme quand on rallume la salle. On veut dire au spectateur : restons actifs ensemble, continuons de réfléchir ensemble. Et dans ce spectacle, cela prolonge le geste de l’écriture : on voit le marionnettiste qui incarne Romain Gary [NdA: il s’agit de Brice Berthoud], et sa marionnette qui est le personnage d’autofiction. Cette distance nous permet de montrer que Gary s’amuse du réel, le manipule. Tout est vrai, tout est faux…

« Il faut qu’on la joue avec la sensation qu’il y a quelque chose d’indispensable, et qui doit être dit ici et maintenant, sinon ça vaut pas le coup de le faire… »

TLC : A plusieurs titres, on sent une grande urgence dans le spectacle. Il y a de multiples confrontations, de l’ombre à la lumière, des interprètes face au matériau textuel et face au matériau en scène… Un spectacle comme un combat…

Camille Trouvé : C’est vrai. Avant de rentrer sur scène, c’est notre mot d’ordre : « gardons l’urgence ». On ne peut pas raconter cette histoire assis dans un fauteuil. Il faut qu’on la joue avec la sensation qu’il y a quelque chose d’indispensable, et qui doit être dit ici et maintenant, sinon ça ne vaut pas le coup de le faire, ça ne vaut pas le coup de partir en tournée toute sa vie… Ça perdrait son sens s’il n’y avait pas la nécessité absolue de le dire.

« Si on montre tout, on ne voit rien. »

TLC : A juste titre, on a beaucoup parlé de la musique de ce spectacle, et de cette belle collaboration que vous avez trouvée avec Arnaud Biscay, batteur de jazz, qui a apporté une saveur toute particulière à ce spectacle. Mais on a peu parlé des lumières. Pourtant, il semble que vous explorez là de nouvelles pistes de jeu…

Camille Trouvé : Il y a beaucoup d’amusement avec des petites sources portées, une lumière vivante… Dans le roman, à un moment Romain Gary se balade en Amérique avec une lampe de poche… et dans une période sombre, où on ne voit rien, où les choses sont obscures, il éclaire des endroits pour essayer de les comprendre. Si on montre tout, on ne voit rien. Si je vous mets en pleins feux, ça ne marche pas. Mais si on prend une lampe mobile, si on donne à voir des endroits particuliers, alors on commence à mieux comprendre. Et c’est très marionnettique, parce qu’on peut jouer avec les ombres, et on décide de comment on manipule le regard. Et puis, on a eu une belle rencontre avec un éclairagiste qui s’appelle Nicolas Lamatière, qui a une grande sensibilité à notre univers plastique et à l’univers des ombres. Ça a été un endroit réjouissant du travail. C’est dépouillé, c’est sobre, et en même temps il y a une grande poésie. [Nicolas] a respecté cette idée qu’on ne fait pas d’effets lumière avec la révolution ! [rires] « The revolution will not be televised », et elle ne sera pas non plus éclairée avec des gélat’ couleur lavande ! [rires]

« La marionnette c’est un croisement entre arts plastiques et théâtre, c’est mettre en mouvement la matière. »

TLC : Est-ce que, à force de multiplier les formes de grand plateau, et de creuser le sillon de la marionnette pour adultes, vous pensez avoir une chance de finir par traverser le « plafond de verre » de la marionnette, et, un jour, ne plus être cantonnés à être nommés dans la catégorie « Jeune public » au Molières, catégorie qui ne convient définitivement pas à des créations comme R.A.G.E. (notre critique) ou White Dog ?

Camille Trouvé : [rires] Ca fait un moment que cette lutte est engagée pour les marionnettistes ! Il y a encore du travail à faire, dans les esprits, pour faire passer l’idée que la marionnette c’est un croisement entre arts plastiques et théâtre, c’est mettre en mouvement la matière : certains spectacles peuvent s’adapter au jeune public… mais pas tous ! Je pense qu’il y a encore besoin d’être militant de ça… Et il semblerait que dans la future charte des CNM [NdA: Centres Nationaux de la Marionnette, le label ministériel en cours de création], il sera marqué qu’il faut privilégier la forme des grands plateaux et des marionnettes pour adultes. On va avancer !

Du 30 janvier 2018 au 11 février 2018 Horaire d'ouverture : 20:00 à 21:20 Prix : 12 à 18€

Théâtre Mouffetard Adresse : 73 rue Mouffetard, Paris, Paris Telephone : 01 43 31 11 99 Site web : www.theatredelamarionnette.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 17, 2018 6:21 PM

|

Photo Magda Hueckel

Sous leurs énormes masques en plastique grotesques et ensanglantés, et avec leurs voix déformées de dessin animé, les personnages de la Sonate des spectres sont des marionnettes méconnaissables, inhumaines et macabres. Avec les acteurs polonais de l’ensemble du Nowy Teatr (Varsovie), Markus Öhrn s’empare du texte controversé de Strindberg pour créer un conte de fées dur et sombre où se dévoile un univers de cauchemars et de visions monstrueuses, dans une atmosphère tragicomique. Dans une maison sinistre et mystérieuse, des fantômes de la société bourgeoise évoluent, figures caricaturales qui jouent avec notre perception sans pour autant présenter une critique rationnelle et identifiable du mode de vie bourgeois. L’intrigue, sciemment réduite à quelques gags, compte peu. Tout ici va au-delà des schémas traditionnels de compréhension, tout est désaccordé, cassé, à l’instar de la pièce en carton dans laquelle se déroule une partie de l’action, mais aussi à l’image des mouvements des acteurs qui rappellent de vieux films de Frankenstein. La peur s’enracine sur scène et une panique immanente et cachée est à l’origine de chaque geste, de chaque expression. Le tout célèbre avec un humour noir sa propre absurdité, devenant une gigantesque parodie presque philosophique, et illustre avec puissance l’inferno halluciné et paranoïaque de Strindberg. «Tout ici est terrible, comme la vie lorsque vous la regardez sans voile devant les yeux, et que vous voyez les choses telles qu’elles sont», déclarait le dramaturge à propos de sa Sonate des spectres.

Plus d’informations sur Markus Öhrn

Lire l’entretien avec Markus Öhrn

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 4, 2018 6:51 PM

|

Par Aurélie Misery dans Culturebox

La Comédie de Caen propose à partir du 22 janvier le spectacle jeune public "M comme Méliès" qui rend hommage à l'un des pionniers du cinéma : Georges Méliès. Un spectacle qui rassemble marionnettes, magie et musique live.

Georges Méliès, né en 1861, est issu du monde du spectacle et de la magie. Il découvre le cinématographe lors de la première projection publique donnée par les frères Lumière. Réalisateur de près de six cents films, il est l’inventeur des effets spéciaux, comme le rétrécissement des personnages ou leur disparition. Il s'est beaucoup inspiré de l'oeuvre de Jules Verne. Ruiné et tombé dans l'oubli à sa mort, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands génie du cinéma.

Avec "M comme Méliès", Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo qui signent les textes et la mise en scène, rendent hommage au premier explorateur de la Lune !

"M comme Méliès" du 22 au 26 janvier à la Comédie de Caen, à Hérouville Saint-Clair.

Le reportage de "Là où ça bouge !" https://youtu.be/C7gNKyvpN3Y

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 14, 2017 6:22 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération

— 14 décembre 2017

Alors qu’il reprend «Adishatz/Adieu», son autofiction polyphonique, l’acteur ventriloque revient sur sa vocation précoce.

Comment devient-on «artiste» - c’est le terme qu’emploie Jonathan Capdevielle, auteur, acteur, marionnettiste, danseur, ventriloque, chanteur, interprète ? Comment devine-t-on qu’il est possible de déplacer ses jeux d’enfants - quand, seul sur sa scène intérieure, on joue spontanément à être une foule - sur un plateau de théâtre, devant des spectateurs en chair et en os ? Qu’est-ce qui donne l’audace de cette continuité ? Qu’est-ce qui, au contraire, contraint à devenir un adulte coincé dans un autre type de jeu social et de représentation ? Quelle nécessité ? Après avoir créé au Quai, Centre dramatique national d’Angers, en novembre, son premier spectacle non autobiographique, A nous deux, maintenant, d’après Bernanos, Jonathan Capdevielle reprend, jusqu’au 6 janvier au Théâtre du Rond-Point, Adishatz/Adieu, son autofiction en chansons qui tourne depuis 2010, et qu’il ne se lasse pas de modifier, et d’incarner à nouveau, c’est-à-dire de revivre.

Coiffeuse

C’est dans une petite loge sans fenêtre, à la veille de la première, que l’on rencontre l’auteur interprète, légèrement claustrophobe, au milieu du labyrinthe glauque aux multiples portes du rutilant théâtre. L’enjeu, pour Capdevielle, est que l’adolescent au visage délavé qu’il redevient chaque soir sur scène soit en lien avec ce qu’il est devenu. «Reprendre un spectacle n’est pas le répéter à l’identique. Le matériel reste à peu près le même - ma playlist des années 90 - mais ma manière de l’attraper bouge chaque jour en fonction de mon état.» Note à l’égard de ceux qui raffolent des imitateurs : Adishatz/Adieu n’est en rien un exercice de la sorte, même si Capdevielle chante des tubes de Madonna ou de Cabrel mâtinés de Purcell. Ce n’est pas non plus une plongée dans le passé, façon Caubère. Ici, la démultiplication des êtres inquiète, plus qu’elle ne fait rire, les cauchemars de l’enfance sont aux aguets, prêts à mordre, et s’il y a fusion, ce n’est pas avec les stars, mais avec le sentiment de vacillement et le côtoiement avec la folie, quand son corps échappe.

Un noir profond envahit le plateau. Dans la pénombre, on perçoit Jonathan Capdevielle qui se travestit devant une coiffeuse, tandis que plusieurs voix le traversent simultanément - dont celle de son père, cheminot, au téléphone, avec un fort accent de Tarbes : «Alors, tu vas passer nous voir ? Tu me préviendras, au moins ? On va fleurir les tombes, celles de Nathalie et de ta mère, c’est la Toussaint, elles ont besoin d’être fleuries, les tombes.» Ce qui trouble, c’est la dissociation entre le corps de l’acteur qui se prépare pour un show, accroche à la va-vite une perruque blonde, et cette voix paternelle. Moments intimes et tragiques, tandis que «Jojo» fait revivre sa sœur, Nathalie, agonisante, ou soutient une amie saoule dans une boîte de nuit. Jonathan Capdevielle ne se moque jamais de ses fantômes, le regard sur ses proches est tendre. «Adishatz/Adieu, est une manière de rendre beauté et rudesse à mes racines. Car la famille fut protectrice avant que les adultes ne fassent n’importe quoi. C’est aussi une façon de faire revivre les morts. Il y a beaucoup de décès par maladie, dans ces familles cabossées du lumpen prolétariat. J’ai vu mes proches disparaître.»

Comment devient-on «artiste», donc ? Par quel biais a lieu la transmission ? «Je suis le dernier d’une famille de six, donc j’ai grandi seul auprès de parents assez âgés, et je me créais des petits ateliers d’animation solo. Puis très tôt, j’ai eu envie de faire participer les autres élèves aux spectacles que je concevais à la bibliothèque de l’école.» C’est là qu’une enseignante décide que chaque jeudi, elle débuterait ses cours en le laissant improviser durant cinq minutes sur l’estrade, devant la classe. «Elle avait compris que j’avais besoin de ce moment. Il y avait un contraste entre ma timidité et l’exhibition, l’homosexualité naissante qui m’isolait, et la popularité que provoquaient ces petits shows hebdomadaires.»

Déraisons

Dès lors, l’Education nationale peut continuer de jouer son rôle, notamment grâce à l’option théâtre où l’enseignante fait écrire des textes chez elle, emmène ses élèves voir Romeo Castellucci, et organise des voyages de Tarbes à Paris. «Un nombre étonnant de ses élèves ont choisi de travailler dans le spectacle vivant.» A cette époque, la vision d’un spectacle de Philippe Genty, avec des marionnettes, est une révélation. «J’ai demandé s’il y avait une école où l’on pouvait apprendre à être marionnettiste.» La réponse fuse. A l’Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières (Ardennes). Capdevielle y fait notamment la rencontre capitale de Gisèle Vienne, étudiante elle aussi en 1996, coup de foudre amical. S’il n’est pas dessiné d’avance, un paysage s’ouvre, distordu, trash, déjanté, qui donnera Jerk (2008), d’après un récit de Dennis Cooper sur un serial killer ayant réellement sévi, qui embrochait des petits garçons dans une cave. A l’école, c’est peu dire que le penchant de Capdevielle, si doux et charmant, à ausculter les déraisons humaines les moins consensuelles à travers, par exemple, les aventures d’un nécrophile, inquiètent. «Un marionnettiste, cependant, n’est-ce pas quelqu’un qui s’éprend d’un bout de bois ?»

Anne Diatkine

Adishatz/Adieu de et avec Jonathan Capdevielle Théâtre du Rond-Point, 2 bis, avenue Franklin-D.-Roosevelt 75008. Jusqu’au 6 janvier. Rens. : www.theatredurondpoint.fr

Légende photo : Jonathan Capdevielle, seul en scène mais plein de fantômes. Photo Estelle Hanania

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2017 3:06 AM

|

Par Emmanuel Serafini dans Inferno magazine

Avec des si

Tout le monde connaît cette expression populaire « avec des si, on mettrait Paris en bouteille »… C’est le cœur du nouveau spectacle de Xavier Marchand, présenté dans la nouvelle salle perchée au 5ème étage de la Maison de la Culture de Bobigny flambant neuve.

Ainsi donc, et si Ponce Pilate n’avait pas condamné Jésus le Nazaréen, que serait-il advenu du christianisme mais aussi de la religion juive alors la seule religion monothéiste dans le monde ?

À partir d’un texte adapté de l’œuvre de Roger Caillois, Xavier Marchand tente, non sans humour, une grande leçon d’Histoire et, de fait, de théologie qui re-pose quelques fondamentaux au moment où une grande crise d’intégrisme envahie notre monde moderne.

Outre le sujet éminemment politique, celui du choix d’un seul homme, la question que pose finalement ce spectacle est celle de la décision juste, celle qu’un seul homme, en son âme et conscience, peut prendre. Le spectacle met à jour aussi la part de hasard dans des choix semblant stratégiquement imparables.

En plus de ces questions, donc, ce qui est une absolue trouvaille et une réussite ici c’est l’introduction de marionnettes dans un texte qui aurait posé, à tout le moins, au metteur en scène la question de l’interprétation des rôles. Xavier Marchand dévie cela en offrant à des statuettes en bois et tissus les rôles centraux du Christ ou de Pilate… Bien joué…

De ce transfert sur des êtres inanimés mais manipulés à vue comme dans la tradition japonaise du Bunraku, les personnages prennent vie dès lors qu’ils sont pris en charge par les humains. Cela permet d’entendre le fond des questions posées par ce texte. Il n’y a pas de subterfuges possibles pour le spectateur dont l’esprit n’est pas distrait. L’attention est portée essentiellement par les enjeux de cette scène maintes fois racontée, ou Pilate, le seul païen à apparaître dans les saintes écritures, se lave les mains…

Le choix de Xavier Marchand permet de remettre à jour les fondements d’un mouvement qui commencera à Jérusalem et essaimera dans le monde entier en respectant – plus ou moins – les préceptes d’un humanisme prôné par les Esséniens dont Jésus.

De cette belle idée, Xavier Marchand et ses comédiens, marionnettes en tête, arrivent à donner une leçon magistrale digne du Collège de France. En optant pour ce côté professoral, le spectacle pêche un peu côté empathie, ce qui peut rebuter et ennuyer ; cela dit, on se doutait qu’avec Xavier Marchand, il ne fallait pas s’attendre à des cohortes de Romains en jupe et à un vote à la fin qui condamnerait ou pas Jésus, suivez mon regard ; Xavier Marchand semble faire exprès de rendre les choses arides, chapitrées de manière à ne pas nous faire passer à côté de l’essentiel. De ce point de vu, il n’y a pas tromperie ! Il fait bien la synthèse entre une austérité à la Claude Régy et un humour à la Jean-Marie Patte, deux artistes avec lesquels il a travaillé et sans doute beaucoup appris.

Roger Caillois invente le personnage de Mardouk qui permet au metteur en scène, sous couvert théoriques, historiques et théologiques, de mettre un peu les rieurs de son côté et cette dimension humoristique, souvent présente dans le travail – et dans la vie – de Xavier Marchand n’est pas absente de ce spectacle volontairement aride… Le sous titre n’est-il pas « l’histoire qui bifurque »…

La question du « bon choix », celle de ses conséquences et de facto la part de risque et de courage est essentielle ici. Elle se pose à nous dans la mesure ou le peu d’artifices du spectacle nous permet d’être tour à tour à la place de Pilate, Hanne ou Caïphe tous deux membres du Sanhédrin, ceux par qui le scandale arrive…

La séquence de Judas est traitée, sans surprise diaboliquement, faisant de ce personnage un élément clé d’une Histoire millénaire qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre et créer beaucoup de spectacles. Et celui-ci vaut le détour dans une période où les intégrismes religieux, les batailles théologiques se déroulent sans que les prétendus combattants n’aient ni lu la Bible et encore moins le Coran et dont les interprétations servent de prétextes à des tueries de masse aussi spectaculaires qu’incompréhensibles vu le message de paix et d’humanité que portaient les prophètes des religions dont ils se réclament.

Emmanuel Serafini

Photo Eric Reignier

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 8, 2017 6:35 PM

|

Propos recueillis par Laurence Pérez pour la MC93

PONCE PILATE — ENTRETIEN AVEC XAVIER MARCHAND

MC93 : Vous aimez mettre en scène des textes non dramatiques. Cette fois, vous vous attachez au récit Ponce Pilate de Roger Caillois. Comment avez-vous découvert ce livre ?

Xavier Marchand : Je monte assez rarement des textes écrits pour le théâtre et il me plaît plutôt de mettre en lumière des œuvres et des auteurs qui n’occupent pas le devant des scènes. J’ai découvert Ponce Pilate dans Mon Dernier Soupir, l’autobiographie de Luis Buñuel. Il parle du récit de Roger Caillois comme un livre l’ayant longtemps fait rêver. Cette mention a éveillé ma curiosité. Dès la première lecture, j’ai été emballé, sans pour autant avoir l’idée de l’utiliser un jour… Jusqu’à ce que je me remette en quête d’un texte à monter. J’avais en tête les lettres de prison de Nelson Mandela, mais dans le contexte troublé où nous étions, cette période d’attentats perpétrés soi-disant au nom de la religion, ce texte de Caillois s’est imposé à moi, avec ses multiples résonances.

Si cette figure intéresse autant, c’est qu’elle est de nature complexe et placée à un nœud de l’histoire.

MC93 : Ponce Pilate, c’est cette figure biblique, procureur romain de Judée à qui il revient de décider de la vie ou de la mort de Jésus, il a fasciné de nombreux auteurs. On le retrouve dans Le Maître et Marguerite de Boulgakov, mais aussi chez Claudel, chez Anatole France. En quoi cette figure vous intéresse-t-elle ?

X.M. : Jean Grosjean a écrit aussi un très beau Pilate, et cette personnalité se retrouve encore chez bien d’autres auteurs. L’étude de Pilate de J.-P. Lémonon est une référence et plus récemment sont parus un essai du philosophe Giorgio Agamben et le passionnant livre de l’historien Aldo Schiavone. Aucun de ces écrits n’est une œuvre de jeunesse et je ne crois pas que ce soit un hasard. Si cette figure intéresse autant, c’est qu’elle est de nature complexe et placée à un nœud de l’histoire. Seul païen à être mentionné dans l’Eucharistie, Pilate jouit d’une incroyable notoriété, mais son image reste partielle, voire caricaturale.

MC93 : Il est vrai que dans le livre de Caillois, Ponce Pilate apparaît assez éloigné de l’image qui lui colle à la peau : celle d’un lâche qui aurait laissé faire, qui se serait lavé les mains de cette affaire. Le roman est axé sur les motivations qui le conduisent à prendre sa décision. Il nous montre que c’est une décision réfléchie, celle d’un homme sage et conscient.

X.M. : Celle aussi d’un fonctionnaire d’état qui doute. Quand il doit gérer « l’affaire Jésus », Pilate est dans la force de l’âge. Sa carrière est faite, une grande partie de sa vie est derrière lui et c’est en homme éclairé qu’il réfléchit à la question posée. Par certains aspects, le récit de Caillois s’appréhende comme une enquête. Une enquête sur les raisons qui ont poussé une personnalité vers un choix, dont nul ne sait à l’époque à quel point il sera déterminant dans l’Histoire de l’humanité.

Qu’est-ce que la vérité ? Qu’est-ce qu’être juste ? Qu’est-ce qu’être responsable ?

MC93 : Comme dans une tragédie classique, l’action se situe sur une seule journée, de l’aube au lendemain matin. Durant ce laps de temps, Pilate auditionne plusieurs personnes qui développent autant de points de vue sur le sort qui doit être réservé à Jésus. La décision qui doit être prise entremêle les dimensions politique, éthique, humaniste et philosophique. Avez-vous privilégié l’une ou l’autre ?

X.M. : Au contraire, ce sont ces différents niveaux de lecture qu’il m’intéresse de rendre sur scène. L’histoire contée par Caillois est celle d’un cheminement vers une forme de conscience. Les différents interlocuteurs de Ponce Pilate le conduisent à considérer les aspects politiques, éthiques et religieux. Qu’est-ce que la vérité ? Qu’est-ce qu’être juste ? Qu’est-ce qu’être responsable ? Dans une posture toujours souriante et dans une langue aussi simple que soignée, Caillois nous amène à faire l’expérience de la complexité de la pensée. Sans lourdeur. Tout tourne autour de la réflexion, autour d’un choix à prendre en fonction des données et des arguments apportés par chacun. Pilate est dans un perpétuel balancement, Caillois, lui, connaît l’issue de son récit. Avec beaucoup de finesse, il instaure un jeu avec son lecteur de sorte que, pas un instant, celui-ci ne sait vers quoi Pilate va pencher. Jusqu’à la pirouette finale.

Si Jésus n’est pas condamné, il n’est pas supplicié et ne peut être ressuscité. Le christianisme ne voit donc pas le jour.

MC93 : La conclusion est en effet inattendue. Dans son épilogue, Caillois met en marche une uchronie, une réécriture de l’Histoire, puisqu’il imagine que Pilate décide de libérer Jésus.

X.M. : Et si Jésus n’est pas condamné, il n’est pas supplicié et ne peut être ressuscité. Le christianisme ne voit donc pas le jour. Il y a cette idée, dans la bouche de certains interlocuteurs de Pilate à savoir Judas et Mardouk, qu’il faut que Jésus soit sacrifié pour atteindre à sa dimension messianique, et que les religions auraient besoin de martyrs pour s’affirmer. Cela résonne évidemment avec notre époque. Loin d’être le seul sujet abordé, la croyance est un questionnement du texte. Parce qu’il ne l’a pas, Pilate se pose la question de la foi. Il constate la force de la croyance qui peut mener à des extrémismes qu’un homme tel que lui, se pensant homme de raison, peine à comprendre. Il est toutefois intéressant de lire que certains considèrent Pilate comme le premier chrétien de cœur. Selon Aldo Schiavone, Pilate aurait été touché par la thèse de Judas et par le charisme de Jésus. Durant leur bref échange, il aurait compris le rôle qu’il avait à jouer.

MC93 : Touche-t-on là au politique ?

X.M. : La dimension politique est aussi présente dans cette histoire, en particulier lors de la confrontation de Pilate avec les responsables du Sanhédrin. Jésus est juif et représente un véritable danger pour cette institution qui craint, en plus d’une révolution dogmatique, de perdre son pouvoir et de provoquer un soulèvement du peuple si la sentence est prononcée par ses soins. De son côté, le préfet met en garde Pilate : cette décision ne doit pas sembler provenir des Romains. D’où l’histoire avec Barrabas. Caillois met en scène un habile jeu de transfert de responsabilité. Ce qui n’est pas sans rappeler l’attitude de certains de nos responsables politiques. Et parfois la nôtre après tout.

MC93 : Comment avez-vous procédé pour l’adaptation scénique de ce texte ?

X.M. : Je me suis attaché à la structure littéraire du texte pour en tirer une forme dramatique appropriée. Deux formes d’écriture structurent le récit de Caillois, celle qui relève du dialogue et celle qui relève de la narration. Cette structure narrative peut elle-même être subdivisée en deux : la narration objective et la narration subjective, c’est-à-dire la voix de l’écrivain qui analyse ce qui est en train de se tramer au-delà des faits, dans l’esprit de Ponce Pilate. J’ai appliqué ce filtre à l’ensemble du texte. Les dialogues incomberont à des personnages, les parties narratives à des narrateurs.

Avais-je vraiment envie de le voir s’incarner en un beau garçon de 33 ans aux cheveux longs ? Était-ce là l’enjeu ?

MC93 : Sur scène, le texte sera porté par des marionnettes et des comédiens-manipulateurs. Vous expérimentez pour la première fois la marionnette. Elle est, selon vos propres mots, « une terra incognita ». Comment s’est-elle imposée dans ce projet ?

X.M. : J’ai réfléchi à la distance qu’exigeait ce texte. Hormis Mardouk, dieu babylonien né personnage sous la plume de Caillois, tous les autres protagonistes sont des figures historiques, sur lesquelles les artistes ont travaillé depuis des siècles. Les représentations sont nombreuses et fortement ancrées dans notre culture. Je me suis demandé à qui j’allais pouvoir confier d’interpréter le Christ. Avais-je vraiment envie de le voir s’incarner en un beau garçon de 33 ans aux cheveux longs ? Était-ce là l’enjeu ? La figure de Pilate n’est-elle pas plutôt celle de l’interrogation, le texte de Caillois l’histoire d’une tempête sous un crâne ? De là est venue l’idée des marionnettes.

MC93 : Pour ce travail autour de la marionnette et de la manipulation, vous avez fait appel à deux collaborateurs, Paulo Duarte et Mirjam Ellenbroek.

X.M. : N’y connaissant pas grand-chose, je me suis entouré de deux marionnettistes. Paulo, grand constructeur, fabriquera les marionnettes et Mirjam sera sur scène et veillera à la qualité de la manipulation. La distribution sera mixte : des comédiens qui ont une bonne pratique de la marionnette et d’autres qui n’y ont jamais touché.

Le projet n’est pas de faire un spectacle de marionnettes, mais un spectacle qui les utilise comme des relais d’écoute.

MC93 : Quel type de marionnettes verra-t-on sur scène ?

X.M. : Des marionnettes portées. Au vu des premiers essais, je ne pense pas qu’il faille les figer dans une forme trop anthropomorphique. C’est une alchimie à trouver, un équilibre aussi. Quand les marionnettes ont de la présence, elles n’ont pas forcément besoin de hanches ou même de pieds, la tête et une main suffisent. Et puis le projet n’est pas de faire un spectacle de marionnettes, mais un spectacle qui les utilise comme des relais d’écoute. N’imposant pas une représentation humaine, elles devraient permettre au spectateur de se forger leur propre image et d’accéder à toutes les subtilités du texte.

MC93 : Le son sera aussi une possibilité de travailler les différents niveaux de lecture du texte.

X.M. : Étant donné les deux niveaux d’écriture, nous réfléchissons à deux plans sonores. Comme pour la marionnette, c’est stimulant d’explorer un nouveau domaine et de découvrir ce que les nouvelles technologies permettent aujourd’hui. Et puis, il est toujours bon de se donner quelques contraintes. Les membres de l’OuLiPo - dont Caillois faisait partie - en ont éprouvé les vertus. Peut-être est-ce la clé pour monter Ponce Pilate ? Même si ce ne sont, pour l’heure, que des hypothèses… Le travail de création viendra les confirmer ou les infirmer. Je connais la richesse de ce texte, j’en connais aussi sa difficulté. Mais je crois que nous avons posé les éléments pour en faire sur scène - sans mauvais jeu de mots - une communion, qui est le but d’une représentation théâtrale, non ?

Propos recueillis en mars 2016 par Laurence Perez.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 4, 2017 9:00 AM

|

Arts de la marionnette : le label confirmé