Au Festival d'Avignon, Thomas Jolly présente une adaptation d'« Henry VI » en plusieurs épisodes, à la manières des séries télé. Un modèle qui fait des émules au théâtre.

Shakespeare, c’est… « Dallas » ! Si les séries télévisées font désormais référence dans la culture populaire, si elles attirent dans leur giron des cinéastes renommés, elles font aussi, peu à peu, leur entrée sur les scènes de théâtre. Un à un, les dramaturges sautent le pas. Dans le récentTartuffe mis en scène par Luc Bondy, il n’a pas échappé à l’observateur averti que la coiffure d’Elmire était digne de la stratège Robin Wright dans la série « House of Cards ». Mais les échanges ne se réduisent pas à ces clins d’œil : au fil des ans, le modèle télévisé fait des petits sous forme de séries théâtrales, découpées en épisodes joués consécutivement ou en intégrale.

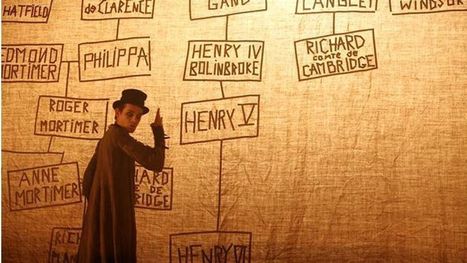

Dans l’inépuisable manne du répertoire classique, les grandes sagas historiques de Shakespeare semblent particulièrement se prêter à ce découpage télévisuel. Avignon devrait ainsi accueillir cet été à La FabricA une adaptation du cycle Henry VI en plusieurs épisodes. Dans cette tétralogie créée en 1592, les clans rivaux des Lancastre et des York s’affrontent pour le trône d’Angleterre. Pas besoin d’être spécialiste pour y discerner matière à un trépidant soap opera. « Game of Thrones », la série d’heroic fantasy diffusée sur la chaîne américaine HBO, qui met en scène la lutte des Lannister et des Stark, s’inspire d’ailleurs du destin d’Henry VI.

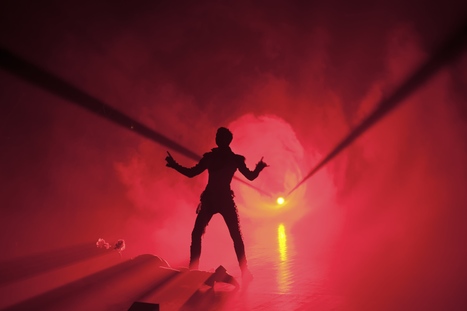

Le Henri VI d’Avignon a été mis en scène par un jeune Rouennais de 32 ans, Thomas Jolly. « Grâce à la diversité des registres du théâtre élisabéthain, Shakespeare est le grand-père de l’entertainment tel qu’on le connaît aujourd’hui », explique cet ancien élève de Stanislas Nordey au Théâtre national de Bretagne. Henri VI est un drame historique survolté et spectaculaire, tout en chansons et morceaux de bravoure, qui évoque la fin de la guerre de Cent Ans et la guerre des Deux-Roses. « C’est le délitement, la dégénérescence d’un pays entier qui sont en jeu. Le chaos s’immisce sur cinquante années », analyse Thomas Jolly. Il porte ce projet mastodonte depuis cinq ans : avec sa compagnie, la Piccola Familia, un« laboratoire permanent » fondé avec six comédiens, il a conçu la première partie du spectacle sans savoir si une suite verrait le jour.

L’OCCASION D’UN MARATHON

Enfant comme il le dit lui-même, de la « génération séries », Thomas Jolly a été abreuvé par les schémas télévisés depuis toujours. Il a conçu sonHenri VI comme une série : la pièce a été découpée en épisodes qui seront joués séparément. Elle s’y prêtait : parce qu’il s’agit d’une œuvre fleuve qui représente dix-huit heures de spectacle, le cycle Henri VI n’avait encore jamais été joué en intégralité en France. Avec ces représentations, Avignon devrait donc être l’occasion d’un marathon qui ressemble à un binge watching – en trois représentations, les spectateurs pourront assister à la totalité du cycle, un peu comme s’ils regardaient la saison d’une série télévisée d’une traite. « Ce sera festif, prédit-il. On se demande tous si l’on va pouvoir aller jusqu’au bout et dépasser nos limites physiques. »

Ce format « ne correspond en rien à ce que la politique culturelle a érigé en modèle », note Thomas Jolly. Pourtant, les affinités entre scène et petit écran abondent. Le répertoire théâtral a longtemps constitué le fonds de commerce des adaptations, d’abord sous forme de feuilletons radiophoniques, puis télévisés. Avant d’être un carton à la télé américaine, « Angels in America », avec Al Pacino, a ainsi été une pièce de Tony Kushner sur l’épidémie du sida , dans les années 1990. Et le Britannique Sam Mendes va réaliser une mini-série de quatre épisodes sur la BBC (« The Hollow Crown ») qui est une relecture des pièces historiques de Shakespeare, avant de s’attaquer, justement, à Henry VI. En France, l’auteur et directeur du Théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, a fait l’expérience, à la fin des années 1980, de ces échanges entre le théâtre et le petit écran en créant l’émission débridée « Palace ». « C’était la démonstration qu’une série peut être cousine du théâtre », dit-il.

Si les épopées théâtrales, comme celle de Philippe Caubère ou le cycle épique d’Olivier Py (La Servante), ne sont plus une exception sur les scènes françaises, le jeune directeur de la Manufacture des Abbesses, Yann Reuzeau, dit avoir été l’un des pionniers de ce mouvement, en 2012. « Je n’avais jamais vu ça nulle part », affirme t-il. Chute d’une nation, une pièce en quatre épisodes consacrée à l’histoire d’un député et de son équipe, s’inspirait d’« A la maison blanche » et de « 24 heures chrono ». Yann Reuzeau voulait « défricher » en mélangeant culture théâtrale et culture des séries. « Travailler ce rythme pose de nouvelles problématiques. Il fallait inventer quelque chose de nouveau », glisse-t-il. Il s’y est attelé seul, créant la pièce au fur et à mesure, sur une période de six mois. « Je n’avais aucune référence sur laquelle m’appuyer. Beaucoup de gens doutaient de la viabilité du projet », se souvient-il. Un joli succès, fort de 250 représentations, même si l’on reste loin des audiences de prime time à la télévision.

Depuis, l’idée a fait son chemin. Mathieu Bauer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil (Seine-Saint-Denis) depuis 2011, est aussi « sériephile ». Sensible à la virtuosité d’« A la maison blanche » et de « True Detective », il a conçu, sur le modèle de « Sur écoute », la série policière de David Simon à Baltimore, une version scénique dans les murs de son théâtre. « L’écriture s’est déplacée du cinéma, qui s’appauvrit, vers les séries », justifie le metteur en scène, attaché à une programmation pluridisciplinaire. « Une faille » suit cinq Montreuillois coincés sous les décombres d’un immeuble qui vient de s’effondrer. Cette série locale, avec son chœur citoyen, a été confiée à différents metteurs en scène, comme Bruno Geslin et Pauline Bureau.

« Le phénomène de sérialité se répand, y compris au cinéma, constate Mélanie Bourdaa, chercheure spécialiste des nouvelles pratiques télévisuelles à l’université de Bordeaux. Cette démarche s’inscrit dans la plus pure tradition de la littérature du XIXe siècle, où les feuilletons littéraires de Dickens et Dumas avaient déjà conquis les fans. » Le séquençage d’une pièce sur plusieurs semaines ou plusieurs mois introduit surtout un nouveau rapport à la durée. Et constitue, pour Thomas Jolly, la seule manière de présenter des œuvres qui, sinon, prendraient la poussière sur les étagères.

« DES SITCOMS, ON EST PASSÉ AU LONG FORMAT »

Ce storytelling emprunté aux séries permet aussi de décloisonner et de renouveler les écritures théâtrales. « Les séries influencent la manière dont je réfléchis sur les histoires et la narration », estime Alexandre Singh. Ce plasticien franco-britannique qui présentera à Avignon sa première pièce, The Humans, tente d’incorporer les codes des séries dans ses œuvres. « Depuis dix ans, poursuit-il, on observe un changement dans la forme du récit : des sitcoms, on est passé au long format. » La longueur permet, selon lui, de multiplier les « arcs narratifs ». « Il faut travailler la récurrence des personnages, ajoute Yann Reuzeau, aux Abbesses, à Paris.A la différence de la télé, il faut, dans la série théâtrale, que chaque épisode soit une histoire à part entière. Si un spectateur voit le deuxième épisode sans avoir vu le premier, il ne doit pas être frustré. »

L’utilisation du cliffhanger, « une stratégie narrative de mise en suspense » très présente dans les séries, se généralise dans le théâtre, note Mélanie Bourdaa. Disciple attentif de « 24 heures chrono », de « Prison Break » et de « Breaking Bad », Thomas Jolly sait qu’il ne faut pas perdre son public en route. « Je coupe à un moment où l’on veut savoir la suite, ça fait rire les gens », s’amuse t-il. Yann Reuzeau est d’accord : « Il faut convaincre le public de revenir et de payer sa place. » Une recette qui semble fonctionner : « Les gens qui pensaient s’éclipser à l’entracte finissent par rester », se félicite, ravi, Thomas Jolly. S’inspirant des fameux « recaps » et autres effets d’annonces auxquels les séries ont habitué le téléspectateur, il a mis au point, pour appâter le chaland, une bande-annonce sous forme de petit spectacle itinérant qui présente la pièce dans chaque ville, en tournée.

Le spectacle vivant n’hésite d’ailleurs pas à débaucher des renforts du côté des chaînes de télévision. Les deux personnes qui ont été chargées de « traduire » « Une faille » pour le plateau théâtral, Hugo Benamozig et Victor Rodenbach, 28 et 30 ans, sont ainsi des scénaristes fraîchement diplômés de la Femis qui ont collaboré à la série « Platane », d’Eric Judor (Canal+). « Nous avons œuvré à assurer la cohérence dramaturgique. Nous avons essayé de faire vivre la ville à travers ses personnages, comme dans “Sur écoute” », précisent-ils. Biberonnés aux networks anglo-saxons, tous deux sont des novices de la scène théâtrale. « On ne vient pas du tout de ce monde-là », résume Hugo Benamozig.

ZÈLE POPULISTE, EFFET DE MODE OU INJONCTION À REMPLIR LES SALLES ?

La sérialisation des pièces est aussi une main tendue à un public, souvent jeune. Pour Thomas Jolly, il s’agit de « désamorcer l’angoisse d’entrer dans un théâtre ». « Shakespeare, ce n’est pas compliqué, estime-t-il. Il écrivait d’ailleurs pour le peuple, qui était debout, à ciel ouvert. » Les critiques, pourtant se multiplient : certains voient dans ce mouvement un zèle populiste, d’autres un effet de mode ou le résultat d’une injonction à remplir les salles. Ces réserves font sourire Jean-Michel Ribes. « Le théâtre est l’un des rares endroits où toutes les formes sont possibles, estime le directeur du théâtre du Rond-Point. Je suis ouvert à toute proposition, du moment qu’elle renouvelle l’écriture. »

Ces nouvelles formes séduisent d’ailleurs le public. « L’expérience d’“Une faille” a mobilisé les Montreuillois, s’enthousiasme Mathieu Bauer. Les gens se sont emparés de cette série qui leur parlait d’eux, elle a donné lieu à des débats, notamment sur la place du politique. » « Cet ovni culturel est souhaité par le public, renchérit Thomas Jolly. Les spectateurs sont curieux de cette expérience de vie et de théâtre partagés. » Il est sûr que certains spectateurs, intrigués par les premiers épisodes d’Henry VI,viendront en Avignon pour découvrir la suite. Les places se sont d’ailleurs arrachées en vingt minutes. L’explication est simple, affirment les metteurs en scène : si les spectateurs quittent les canapés douillets où ils regardent leur téléviseur ou leur ordinateur, c’est pour trouver une convivialité propre au théâtre.

Pourtant, exporter le modèle des séries sur un plateau est une gageure. Les représentations en intégrale constituent un défi technique, les épisodes consécutifs un casse-tête logistique. « Trop compliqué, trop lourd », s’est vu rétorquer Thomas Jolly. « Cela pose des problèmes à tout le monde à cause des roulements d’équipes mais aussi des problèmes de billetterie et d’accueil du public », soupire-t-il. « Cela demande du temps de création et de jeu, c’est le plus difficile à obtenir », renchérit Mathieu Bauer. « Le théâtre est très cher et rapporte peu, rappelle Alexandre Singh, c’est un équilibre fragile. »

Malgré ces difficultés, le Théâtre Ouvert, dans le 18e arrondissement de Paris, devrait accueillir à la rentrée un Faust en série théâtrale de cinq épisodes, avec l’effervescent Nicolas Maury en médecin-kinésithérapeute.« Les grands mythes contemporains sont aujourd’hui pris en charge par les séries. L’équivalent actuel du pacte faustien est le capitalisme qui a remplacé la figure du mal », explique la directrice du théâtre, Caroline Marcilhac. Pendant six semaines, le metteur en scène Robert Cantarella sera à la tête d’un groupe de travail qui devrait cultiver une écriture collective, comme dans la writers' room d’une série. Une manière pour le Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines, de rendre compte de l’actualité et de s’ouvrir à l’écho du monde. « Les séries parlent au présent du monde contemporain. Avant, les gens avaient rendez-vous avec “Urgences” chaque semaine. Maintenant, c’est avec nous. »

A voir« Henri IV », cycle de trois pièces de Shakespeare. Mise en scène Thomas Jolly. La FabricA, Avignon. Les 21, 24 et 26 juillet à 10 heures. Durée 18 heures.

Clémentine Gallot

Journaliste au Monde Paru le 6 juillet

Your new post is loading...

Your new post is loading...