Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 1:30 PM

|

par Stéphane Capron dans Sceneweb - 3 mars 2018

Le comédien Marcel Philippot, fidèle de la bande de Jean-Michel Ribes est mort le vendredi 2 mars à son domicile. Figure de la série Palace à la télévision dans les années 80, dans son rôle de client mécontent, il avait repris Les Nouvelles Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio au Théâtre du Rond-Point en 2010 et 2011 avec Laurent Gamelon, Annie Grégorio, Patrick Ligardes, Chantal Neuwirth, Alexie Ribes et Hélène Viaux, ainsi que dans la version au cinéma. Jean-Michel Ribes faisait régulièrement appel à lui pour ses publicités pour la MAAF.

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il a joué des dizaines de seconds rôles, et notamment dans les pièces de Boulevard de Marc Camoletti dans les années 90 comme La Bonne Adresse, Duo sur canapé ou Darling chérie. Il doit aussi sa popularité à la télévision grâce à ses participations dans La Classe et le Petit Théâtre de Bouvard.

Marcel Philippot travaillait ces derniers mois sur un projet de pièce porté par le comédien et metteur en scène Arnaud Denis, pour qui il avait déjà joué au théâtre de la Huchette en 2016, Le personnage désincarné. Sur sa page facebook, le metteur en scène lui rend hommage. “Mon Marcel, Mon Ami. Tu es parti. Mon cœur étouffe en écrivant ces mots. Nous avions un pressentiment ces derniers temps, autour de toi. Tu étais trop sensible, trop inadapté aux cruautés de ce monde, de ce métier qui aurait pu rendre d’avantage justice à ton immense talent. Tu étais un « comédien britannique français ». Fin, subtil, exigeant, redoutable et incisif. Et surtout si drôle.”

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

photo Brigitte Enguerand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 20, 2018 1:59 PM

|

Par B.L. pour France 3 Publié le 20/02/2018

Jean Bojko, le créateur de la compagnie du TéATr'éPROUVèTe, est mort mardi 20 février 2018. Il avait été notamment à l’origine des "cabinets de poésie" destinés à lutter contre le désert poétique.

Jean Bojko est mort tôt ce matin à la clinique de Nevers, dans la Nièvre. Il souffrait d’un cancer.

De son vrai nom Ivan Charabara, Jean Bojko était né à Meaux le 25 mai 1949 de parents réfugiés ukrainiens. C’est à Corbigny dans la Nièvre qu’il avait installé son TéATr’éPROUVèTe, au sein de l'Abbaye du Jouïr.

Cet artiste touche à tout était poète, metteur en scène, réalisateur, écrivain... Il avait monté de nombreux projets culturels en partenariat avec les habitants de la Nièvre et d'ailleurs. Il y avait eu par exemple :

-Il faut cultiver nos potes âgés avec le lycée Raoul Follereau à Nevers en 2004.

-Une pièce dans l'Anguison, c’est du bonheur à foison, une action destinée à mettre en valeur les richesses de la proximité.

-"Le camion d'alimentation générale culturelle" qui sillonnait la campagne nivernaise en proposant des tournées culturelles, à l'image des commerçants ambulants d'antan.

Des cabinets de poésie pour lutter contre le désert poétique

En mars 2017, il avait inauguré son 55e cabinet de poésie générale au collège Giroud de Villette à Clamecy, dans la Nièvre.

C'était une de ses propositions pour soigner "un monde quelque peu malade". Cette idée lui était venue pendant un séjour à l'hôpital. Il s'était alors amusé à détourner ce qu'il voyait, des panneaux indicateurs de l'établissement aux boîtes de médicaments, pour en faire de la poésie.

Des cabinets de poésie ont vu le jour notamment dans la Nièvre, en Côte-d'Or, dans le Rhône, en Bretagne.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 27, 2018 5:59 AM

|

Par Caroline Constant dans L'Humanité - 26-01-2018

L’acteur, âgé de 50 ans, a disparu jeudi, selon un message de sa compagne sur les réseaux sociaux.

Il avait une voix feutrée, un peu voilée, une voix sensuelle de fumeur. Et une belle gueule. Mais s’il était aussi bon comédien, c’est sans doute qu’il jetait ses tripes et ses failles dans chaque rôle. Arnaud Giovaninetti, visage familier du petit écran, mais aussi du cinéma d’auteur, a disparu brutalement ce jeudi à l’âge de 50 ans. C’est sa compagne, l’actrice Judith d’Aleazzo, qui a annoncé son décès sur les réseaux sociaux : « Chers amis, c'est le cœur déchiré que je vous apprends la mort de mon compagnon bien-aimé Arnaud Giovaninetti. Hormis ses amis proches, je n'ai pas la force de vous avertir autrement que par ce média, j'espère que vous le comprendrez. Je vous tiendrai au courant dans les jours prochains pour ceux qui souhaiteront lui rendre hommage. Priez, pensez à lui, je vous en prie ».

Ces dernières années, Arnaud Giovaninetti avait investi le petit écran, qui du reste l’a toujours bien servi : révolutionnaire exalté dans la saga de Josée Dayan « la rivière espérance », il fut aussi le bouleversant Jésus de Serge Moati, un Jésus contestataire, bien loin de ses représentations habituelles, l’aventurier Henry de Monfreid des « Lettres de la Mer Rouge » d’Eric Martin et Emmanuel Caussé, le flic soupçonneux et retors de Marthe Richard de Thierry Binisti, il était aussi méconnaissable dans le rôle d’Orlando, le frère de Dalida, dans le téléfilm éponyme… Depuis 2012, le grand public l’avait découvert dans la série « Candice Renoir », sur France 2, où il jouait l’ex mari charmeur de l’héroïne.

Mais son visage est aussi connu des amoureux de théâtre et de cinéma. Il fut, sous la direction de Jérôme Savary, l’amoureux transi, bondissant et nerveux d’Irma La Douce au théâtre de Chaillot.

C’est pourtant le cinéma qui l’a déniché, tout frais émoulu du conservatoire, au début des années 1990/ Pour Jean-Jacques Annaud, il fut « l’Amant » de Marguerite Duras, un amant à la sensualité inquiétante. Xavier Durringer lui a fait jouer les apprentis marlous dans « J’irais au paradis car l’enfer est ici », aux côté de notre critique de théâtre Jean-Pierre Léonardini. Laetitia Masson l’avait aussi engagé pour « En avoir … ou pas » ou Diane Kurys pour « les enfants du siècle ». Son dernier film au cinéma, en 2004, était « les fautes d’orthographe »

.

Acteur surdoué, très travailleur, Arnaud Giovaninetti n’a sans doute pas eu la carrière qu’il méritait. Il crevait l’écran à chaque apparition, et de son regard lumineux pouvait transfigurer une scène. 50 ans, c’est bien trop tôt pour partir. Salut l’artiste.

Caroline Constant

journaliste

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 19, 2018 7:10 PM

|

Par Brigitte Salino dans le Monde du 19 janvier 2018

Initiatrice du succès du Théâtre national populaire aux côtés de Jean Vilar, Sonia Debeauvais est morte le 2 janvier, à 92 ans.

C’était une grande femme énergique que l’on croisait dans les rues d’Avignon, où elle aura vécu soixante festivals : Sonia Debeauvais, qui avait été une des collaboratrices de Jean Vilar, est morte le 2 janvier, à 92 ans. Elle laisse un legs qui a contribué à la réussite, et au mythe, du Théâtre national populaire. Quand elle y entre, en 1956, le TNP a cinq ans. Jean Vilar, qui cherche inlassablement à conquérir un nouveau public, lui confie la tâche de développer les réseaux. L’époque est à l’utopie humaniste, l’enthousiasme est généreux, mais il faut organiser, coordonner, inventer des actions.

Travail de l’ombre

Jean Rouvet, l’administrateur de Jean Vilar, a déjà mis en place ce qui révolutionne l’accueil du public : les trompettes de Jarre à l’entrée dans la salle, l’absence de pourboire, la distribution des programmes avec le texte des pièces, les retards interdits… Sonia Debeauvais travaille dans l’ombre, en nouant des relations avec les associations, les comités d’entreprise, les amicales laïques de banlieue, les fameux militants que l’on appelle « les relais », et qui jouent un rôle essentiel en facilitant les abonnements.

Sonia Debeauvais, qui fut une pionnière en la matière, n’aimait pas l’expression de « relations publiques ». Elle lui préférait celle de « relations avec le public », plus concrète, précise et engagée, à l’image du TNP. A la mort de Jean Vilar, en 1971, elle a continué à travailler au côté de son successeur, Paul Puaux. Elle a également été secrétaire générale, puis responsable du département international du CFPJ (Centre de formation professionnel des journalistes), à Paris, et elle a activement participé à l’Association Jean Vilar, qu’elle a contribué à fonder. Par ailleurs, Sonia Debeauvais était la grand-mère de la scénariste et réalisatrice Emma Luchini, fille de Fabrice Luchini.

Voir le film d'Emma Luchini, petite-fille de Sonia Debeauvais sur sa grand-mère : Frikkadel http://grandmasproject.org/fr/films/frikkadel/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 5, 2018 7:44 PM

|

Jacques Lassalle (1936-2018): "Pendant des années, je me suis protégé derrière une pipe ..."

Par Philippe Lefait @desmotsdeminuit .

Entretien réalisé en 2011 à l'occasion de la sortie du livre de Jacques Lassalle "Ici moins qu'ailleurs" (P.O.L.)

Mis à jour le 04/01/2018

Regarder la vidéo : https://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/la-memoire-dmdm/jacques-lassalle-1936-2018-le-theatre-c-est-ouvrir-et-deplier-le-texte-267465

"Une qualité de vitalité, un rayonnement" : Ce que dit le metteur en scène des stars qu'il fait jouer! Dans cette émission, on lui appliquera l'appréciation. Il a l'oeil qui frise, la passion des mots et du cinoche qui affleure, la vigilance qui jamais ne fait défaut. Il porte l'immense question du sens du théâtre : toujours "une fuite hors de soi et une interrogation infinie des limites" ...

Au côtés de Jacques Lassalle, la contorsionniste canadienne Angela Laurier, le boxeur et ancien champion du monde Jean Marc Mormeck et la professeure à l'insitut national des langues orientales Leili Anvar ...

Ces objets qui disent la personne : une pipe "qui protège longtemps" avant que le poumon renacle, un lecteur de cd (nous sommes en 2011, quand-même!) pour écouter loin, Schubert, Beethoven ou Mozart, ou du jazz quand il s'agit d'aller partout de la Pologne à l'Argentine en passant par Pékin. Aller partout pour mettre en scène, même si on ne possède pas la langue, parce qu'une unité finit toujours par arriver.

On le connaissait surtout comme metteur en scène. Il aimait aussi le cinéma mais fut d'abord un grand amoureux des mots au point de placer "l'écriture au centre de ma vie". Publié chez P.O.L, "Ici moins qu’ailleurs" termine une trilogie que l'écrivain qu'il fut consacrait à sa vie et à la scène. Certes, dit-il dans ce "mot à mot", "le commerce des grandes œuvres rend très audacieux l'acte d'oser écrire", mais son besoin de transmettre noir sur blanc a été plus fort. Une façon pour lui d'apprendre à sourire et de mettre à distance, un lieu "d'apprentissage d'une sérénité, d'une fraternité et d'un partage ... "

Avec Jacques Lassalle disparaît une vision du théâtre. Son parcours l'a conduit de "la banlieue rouge" (Studio-Théâtre de Vitry) au TNS puis à la Comédie Française d'où il sera éjecté par un caprice ministériel et estival de Jacques Toubon en 1993 avant d'aller mettre en scène son savoir-faire partout dans le monde ...

Il y a trop de comédiens qui entrent en scène aujourd'hui sans savoir pourquoi ils le font!

Jacques Lassalle. DMDM, 2011.

La manière de faire du théâtre de celui qui a administré la maison de Molière passait aussi par le recours aux stars (Huppert, Depardieu) -ce qui lui fut reproché. Chez elles et dans leur "terrible destin", il trouvait une qualité de vitalité et de rayonnement. Dans cette émission, il exprime la nostalgie d'un temps béni du théâtre, quand son enjeu était de parler du monde. Il regrette aussi que cette transcendance ait disparu, qu'il soit devenu très formaliste et que "chacun fait dans son petit coin". Sa critique des medias fut virulente. S'il ne fallait ne retenir que deux mots de l'homme Lassalle dans cette conversation DMDM : attachant et présent, terriblement!

Nous mettons en scène non pas ce que nous savons, mais ce qu’obscurément nous cherchons. Nous mettons en scène ce qui d’une œuvre nous reste secret, même si nous l’avons lue souvent, même si nous en avons vu beaucoup de représentations. Ses mystères nous appellent, nous hantent, et pourtant, si nous parvenons à les percer à jour, nous découvrons que nous en détenions déjà la clef mais que nous ne savions pas que nous la détenions. Ainsi de nos vies.

Ici moins qu’ailleurs, éd. P.O.L.

"Des mots de minuit". Extrait de l'émission du 15 juin 2011. Production: Thérèse Lombard et Philippe Lefait

©Desmotsdeminuit/France2

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 5, 2018 10:43 AM

|

Par Gilles Costaz dans WebThéâtre

Le théâtre français a perdu en décembre la grande actrice Marianne Epin et le remarquable metteur en scène, auteur et chanteur Pierre Debauche. A présent, c’est l’une des plus hautes figures de la mise en scène, Jacques Lassalle, qui disparaît, à l’âge de 81 ans. Comment rendre compte en quelques lignes d’un personnage aussi important qui s’exprima longtemps dans la marge, au Studio-Théâtre de Vitry, dirigea ensuite le Théâtre national de Strasbourg, puis la Comédie-Française, fut aussi un auteur de théâtre, un théoricien du théâtre de premier plan et même épisodiquement un acteur de cinéma (on le voit dans le film de Maurice Garrel Le Vent de la nuit). Ses spectacles mémorables sont très nombreux. On peut penser à Tartuffe joué par François Périer et Gérard Depardieu, à Dom Juan interprété à Avignon et au Français par Andrzej Seweryn et Roland Bertin, à Pour un oui ou pour un non de Sarraute joué par Hugues Quester et Jean-Damien Barbin à la Colline, à Figaro divorce d’Horvath à la Comédie-Française... En fait, on ne sait que choisir dans une biographie aussi riche, son intelligence éclairant particulièrement les grands répertoires français et allemand. Méticuleux à l’extrême, au risque de rendre parfois éprouvante la collaboration avec les acteurs, il refusait les évidences et cherchait la double vérité des œuvres, celle qui allait de soi et celle qui était restée secrète. C’est l’un des maîtres de notre théâtre qui nous quitte. Nous reproduisons une partie de l’hommage qu’Eric Ruf, administrateur de la Comédie-Français, a publié et un extrait de l’interview qu’il nous avait donnée, pour Théâtral Magazine, en mars 2017, alors qu’il dirigeait au Français un spectacle auquel, marqué par la fatigue et la douleur, il dut renoncer, La Cruche cassée de Kleist.

L’hommage d’Eric Ruf

Eric Ruf écrit notamment dans le communiqué de la Comédie-Française : « Nous perdons aujourd’hui un grand homme de théâtre et un grand penseur de notre métier. Jacques Lassalle était doué d’une vive intelligence et d’une culture encyclopédique. Metteur en scène extrêmement prolixe, découvreur d’auteurs contemporains, pédagogue éclairé, administrateur général de notre Maison de 1990 à 1993, il écrivait d’une plume magnifique et singulière. Il nous laisse une somme impressionnante de textes, articles, chroniques, réflexions théoriques et souvenirs sur le théâtre. Dans L’Amour d’Alceste, il écrit "Au commencement, la chose la plus précieuse à mes yeux est ce noyau d’incertitude, ce lieu de non-repos, de doute, d’errance, par lequel il faut passer pour mettre au jour, à jour, ce qu’obscurément l’on sait déjà. Et je n’ai de cesse de placer d’abord les acteurs, dans le même état d’étonnement, d’innocence, d’inquiétude heureuse devant ce que, de l’œuvre, nous allons découvrir ensemble. »

Lassalle par lui-même : « Je travaille sur le « doute »

Bien que vous ayez dirigé la Comédie-Française, vous avez toujours eu une attitude critique envers ce théâtre.

Je suis arrivé au Français avec un formidable contentieux, critique à l’égard de ce qu’elle représente et de tous ses privilèges. En fait, vis-à-vis de ce théâtre, je suis dans la révolte et dans une appartenance passionnelle. Aujourd’hui, la troupe et particulièrement les jeunes sont extraordinaires. Il jouent le bonheur d’être ensemble, sont capables de faire des spectacles qui donnent beaucoup de plaisir. Mais la priorité, c’est le ludique : tout le contraire de ce que je fais. Je suis un metteur en scène qui part dans la direction de ce que le texte ne dit pas, de ce qu’il cache profondément. Il en est de même pour l’acteur : je l’emmène là où il ne veut pas aller. Je travaille sur le doute, l’incertitude, le mystère.

Avez-vous les acteurs que vous souhaitiez avoir ?

Oui, mais la particularité au Français est que les sociétaires ont besoin qu’on leur dise : je vous désire. Ils veulent savoir qu’ils ont été voulus, choisis. Je stigmatise les privilèges exorbitants de ces acteurs, je pense que la Comédie-Française n’a jamais été aussi bien dotée. Mais ce sont de grands acteurs.

On oublie que vous avez été acteur. Quel chemin parcouru depuis le Conservatoire !

Pendant toute ma jeunesse, je me suis opposé à l’enseignement et au théâtre qui régnaient. On ne demandait pas d’intelligence du texte. Il n’y avait pas de corps dans l’espace. On apprenait juste les scansions, à phraser du texte. Après, je suis resté dix-huit ans au Studio-Théâtre de Vitry, pour prouver qu’il y avait un autre théâtre possible. Un jour, tout a changé. Les personnages dont j’ai été le plus proche, qui ont le plus compté pour moi, ce sont Hubert Gignoux, un grand patron, et Bernard Dort, une sorte de Kleist du XXe siècle. (Théâtral Magazine)

Photo Les Mots de minuit, France 2.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 4, 2018 2:34 PM

|

Par Didier Péron , Julien Gester et Ève Beauvallet dans Libération

— 4 janvier 2018

Les écrivains Pierric Bailly, Olivier Cadiot, Dennis Cooper et Célia Houdart, ainsi que la chorégraphe et plasticienne Gisèle Vienne, rendent hommage au grand éditeur et fondateur de la maison P.O.L, dont on a appris jeudi matin la mort à 73 ans.

Paul Otchakovsky-Laurens, le 7 juin 2005. Photo Pierre Verdy. AFP

L’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens est mort dans un accident de voiture mardi 2 janvier. Les écrivains Pierric Bailly, Olivier Cadiot, Dennis Cooper et Célia Houdart et la chorégraphe Gisèle Vienne réagissent pour Libération à la disparition du fondateur de la maison P.O.L.

Pierric Bailly, écrivain : «Ce qui me frappait aussi, c’était cette force de vie»

«Ce qui m’a toujours touché, c’est la jeunesse de sa sensibilité. Tout en revendiquant une très grande exigence, il semblait ne pas être accroché à des idées préconçues, ni à des critères limitatifs. La variété du catalogue témoigne de cette ouverture et de cette curiosité magnifiques. Il n’était jamais envahissant, jamais pressant, se tenait toujours à bonne distance. Sa présence discrète était toujours juste et bienveillante. On ne parlait jamais de lui sans évoquer son élégance, sa classe. Ce qui me frappait aussi, c’était cette force de vie, qu’il partageait avec sa femme, Emmelene, et les poussait tous les deux à organiser des fêtes où les auteurs pouvaient se rencontrer sur la piste de danse. Tout cela, et bien d’autres choses encore, créait un lien d’attachement très spécial, et je crois qu’aujourd’hui nous nous sentons tous un peu orphelins. La question qui se pose, c’est de savoir pour qui nous allons écrire, désormais. La seule réponse qui me vient, c’est de continuer à le faire pour lui, avec lui, avec cette idée qu’il est toujours là, qu’il sera toujours là, tant qu’on écrira.» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : l'Homme des bois (2017).

Olivier Cadiot, écrivain, poète, dramaturge : «Un comité de lecture à lui tout seul»

«P.O.L. est une maison où l’on arrive par admiration. On y vient le plus souvent parce que l’on aime les auteurs qui y ont été publiés. Pour moi, parce qu’il y avait par exemple Georges Perec, ou Emmanuel Hocquard, un très grand poète. J’étais attiré, il n’y avait pas moyen d’aller ailleurs. On dit souvent que Paul Otchakovsky-Laurens était très «fidèle», c’est un mot qui revient, mais dans cette idée de «fidélité», il y a, je trouve, un peu trop de psychologie. Bien sûr c’était quelqu’un d’extrêmement humain et chaleureux, mais quand on parle de sa fidélité, ça cache autre chose, qui à a voir avec la très haute exigence mutuelle qu’il projetait dans le lien entre l’auteur et l’éditeur : le vrai contrat qu’il signait, par delà le bout de papier ayant valeur juridique, c’était un contrat à vie, assurant à l’auteur qu’il prendrait son oeuvre complète, quoi qu’il arrive. Sauf accident bien sûr, car il pouvait ne pas aimer les livres et interrompre des publications - il ne fermait pas les yeux. Mais c'était très beau, cette manière très rare chez les autres éditeurs de se projeter à l’échelle d’une oeuvre, d’une vie, quand bien même les livres pourraient se vendre très peu. Il demandait déjà quel serait le prochain texte avant de connaître le tirage du premier.

«Paradoxalement, ce lien très fort n’était pas emprisonnant, en ce qu’il avait plusieurs goûts qu’il savait faire cohabiter. Il n’était pas du tout monomaniaque dans ses choix. Il pouvait donc accompagner d’une façon totalement folle des entreprises très variées. Pour prendre un exemple étranger, il publiait il y a deux ans le premier tome de Chronique des sentiments d’Alexander Kluge, qui fait 1100 pages, un très bel objet et un projet tout à fait hors norme, comme il accompagnait des entreprises théoriques sans être dans la théorie lui-même, ou encore des auteurs qui faisaient un livre tous les cinq ou dix ans, avec toujours autant d’attention. Et c’était pourtant quelqu’un qui ne travaillait qu’avec son goût, dont il défendait férocement l’exercice, et qu’il ne ressentait pas le besoin de justifier. Il n’essayait en rien de créer une fausse unité, un rapport univoque à la littérature qui lui aurait permis de revendiquer une ligne. Il était un comité de lecture à lui tout seul, lisant les manuscrits de A à Z, qu’il relisait, sélectionnait... C’était une sorte d’hyper-lecteur. On le voit dans son dernier film [Editeur, sorti fin novembre, ndlr], sa matière, son lieu, c’était le manuscrit, avant le livre.

Cela a créé une atmosphère de confiance très rare au sein d’une maison d’édition. On s’y sentait très protégé pour travailler. Cela dépassait tout ce qu’il y avait en lui de fidélité, de chaleur humaine, de camaraderie, qui étaient évidemment très importantes. C’était plus complexe, il y avait beaucoup d’exclusivité là-dedans, où se mêlait quelque chose de l’ordre de la dévoration et une immense liberté.» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : Histoire de la littérature récente (2016-2017).

Dennis Cooper, écrivain : «Un soutien absolu, constant, avec une exigence inouïe»

«Je l’ai rencontré au début des années 90, quand il a manifesté le désir de publier mes livres en France. C’était une personne absolument singulière. Il n’était pas tellement plus vieux que moi, mais je le voyais absolument comme un père autant qu’un ami, incroyablement gentil, d’une générosité et d’une attention extrême, à chaque occasion qui me faisait venir à Paris, puis quand je m’y suis installé. C’était un héros, pour moi, peut-être la meilleure personne que j’ai rencontré - d’autres que moi ont dû vous le dire. En tant qu’éditeur, qui aura publié tout ce que j’ai écrit, il a été un soutien absolu, constant, avec une détermination et une exigence inouïes : pour mon dernier roman, que je considérais comme intraduisible en français, il s’est entêté à commander traduction après traduction jusqu’à arriver, à la troisième, à quelque chose de satisfaisant. Il n’était comme aucun autre éditeur, ne serait-ce que dans sa manière de faire vivre la «famille» P.O.L, en réunissant souvent tous les auteurs autour de Jean-Paul [Hirsch] et lui. Aussitôt qu’il vous avait accepté, vous faisiez partie de la famille. La plupart des autres éditeurs peuvent être très sympathiques quand ils publient votre livre, mais ils ont un million d’autres livres sur le feu, et si ça marche un peu moins pour vous, si votre dernier livre paraît un peu moins bon, ils ne seront soudain plus très intéressés par vous. Je ne crois pas que Paul ait jamais gagné beaucoup d’argent grâce à moi, mais ce n’était pas un sujet entre nous. Je me rappelle qu’un soir, il m’a présenté une femme, dont il m’a dit ensuite qu’elle était écrivaine, "une brillante écrivaine". "Je pense que son dernier livre s’est vendu à huit exemplaires. Mais je la publierai toujours, parce que c’est important."» Recueilli par J.G.

Dernier livre paru : le Fol marbre (2016).

Célia Houdart, écrivaine : «Il a changé le cours de mon existence»

«J’éprouve une grande douleur. Paul Otchakovsky-Laurens a changé le cours de mon existence. C’était l’homme le plus élégant que j’ai rencontré dans ma vie. Il était d’une probité, d’une droiture et d’une fidélité rares. Il accompagnait, lui et la maison qu’il a créée, nos livres avec force et amour. Il nous protégeait comme une louve qui veille sur ses petits. Il savait maintenir la juste distance avec ses auteurs, capable à la fois de partager l’intimité de nos textes, tout en nous laissant parfaitement libres, nous encourageant à poursuivre de tout notre cœur sans se soucier d’autre chose que de la nécessité intérieure d’écrire. Pour mon premier roman, en 2007, j’avais envoyé mon manuscrit par la poste à P.O.L. Paul l’a lu très vite, me laissant un message d’une fermeté marquante, me disant qu’il voulait le publier sans même prendre la peine de me rencontrer d’abord. La lecture du texte seul avait guidé son choix. C’est quelque chose de très émouvant pour un écrivain que cette conviction, cet engagement… Il vous donnait vraiment l’impression que vous étiez unique et ça, c’est pour la vie.» Recueilli par D.P.

Dernier ouvrage paru : Tout un monde lointain (2017).

Gisèle Vienne, chorégraphe et plasticienne : «Une personne aussi humble et discrète que centrale»

«En 2004, j’ai créé la pièce I Apologize, sur des textes de l’écrivain Dennis Cooper que Paul m’avait présenté et qui, depuis, est devenu un collaborateur cher. La pièce mettait en scène huit poupées, comme autant de lolitas femmes et hommes. Elles fascinaient beaucoup Paul, qui m’a demandé, plus tard, de concevoir une poupée le représentant lui, jeune adolescent, pour son film autobiographique Sablé-sur-Sarthe, Sarthe. Dedans, cet objet jouait son rôle classique : représenter l’irreprésentable. Soit ici, un passé douloureux, sur lequel je n’ai jamais osé poser la moindre question. Cette poupée touchait à quelque chose de trop intime pour que l’on en parle frontalement, je pouvais juste deviner quelle charge intime, liée à son enfance, elle pouvait porter. Je l’ai conçue sans qu’il me donne aucune photo de lui enfant. Il avait juste modifié quelques détails du costume, sans m’en donner les raisons. Après le tournage, il voulait que je la lui donne. Ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire, puisque la poupée à l’effigie de Paul «joue» dans ma pièce Kindertotenlieder, encore en tournée. Elle côtoie sur le plateau la poupée de Georges, cet adolescent qui hante les écrits de Dennis Cooper. Il a aussi édité un livre de photographies de toutes ces poupées intitulé 40 portraits. La sienne est réapparue comme fil rouge de son film Editeur, dans lequel elle représente cette fois Paul enfant comme adulte, une sorte de double de lui aujourd’hui. Un parti pris éloquent pour celui qui disait «un éditeur, c’est un enfant qui n’a pas grandi». Cette figure d’enfant immobile, au regard mélancolique et curieuse est d’autant plus troublante que Paul était lui-même une personne aussi humble et discrète qu’absolument centrale (pour ses auteurs, pour la vie littéraire etc.). Le public sait-il à quel point cet homme d’une finesse humaine et esthétique incomparable laisse derrière lui tout un orphelinat d’écrivains ?» Recueilli par È.B.

Didier Péron , Julien Gester @juliengester , Ève Beauvallet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 3, 2018 12:05 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog : Balagan

3 janv. 2018

Le metteur en scène, auteur et essayiste Jacques Lassalle vient de mourir à l’âge de 81 ans. Avec lui disparaît une vision du théâtre qui conjuguait l’orgueil et l’effacement, au fil d’un parcours qui devait le conduire de la banlieue rouge au TNS puis à la Comédie Française où il sera éjecté par un caprice de ministre, devenant désormais, de par le monde, un metteur en scène « mercenaire ».

Dans les années 60, une cité HLM à Vitry-sur-Seine, banlieue rouge au sud de Paris. Un homme regarde un téléfilm à la télévision . «Tiens, mais c’est mon voisin !» se dit-il en voyant évoluer l'un des acteurs. Et si…

Sur le point de renoncer

L'homme frappe à une porte, de l’autre côté du palier. L’acteur ouvre. Le voisin raconte, il veut lui parler, l’acteur bafouille un peu, le fait entrer. "Puisque vous êtes acteur, vous pourriez vous s’occuper des jeunes de la cité, leur faire faire du théâtre, qu'est-ce que vous en dîtes?". L’acteur, cueilli à froid, bafouille derechef. Homme de gauche et catholique pratiquant, il ne peut pas dire non à une telle proposition, alors il dit oui. C’est là l’acte de naissance de ce qui va bientôt porter le nom de Studio-Théâtre de Vitry et va devenir en 1967 le groupe amateur, non plus des seuls jeunes de la cité mais de toute la ville.

Le jeune acteur vu à la télé, c’est Jacques Lassalle. Comme beaucoup de jeunes acteurs, même en étant sorti du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris comme c’était son cas, il connaît un passage à vide. Il est sur le point de renoncer, il a déjà bifurqué vers les études, il prépare l’agrégation de lettres modernes. Il a fait la connaissance de Bernard Dort qui sera le parrain d’un de ses fils, il pourrait devenir un jour professeur à l’Institut d’études théâtrales (ce qu’il deviendra) . La proposition du voisin de palier rebat les cartes.

A Vitry, se réunissent autour de Lassalle, des jeunes et des moins jeunes habitants de cette ville de banlieue, habités par le théâtre comme Lucien Marchal (futur créateur de Théâtre en Actes) ou celle qui deviendra l’âpre égérie de plusieurs spectacles, Mady Tanguy (la tante de François Tanguy) qui vit alors Cité Balzac. Le signataire de ces lignes rejoindra ce groupe par intermittences.

D'amateur à professionnel

Influencé par les souvenirs des spectacles de Roger Planchon ou de Giorgio Strehler, Lassalle, avec des moyens dérisoires et dans des lieux mal équipés, monte Marivaux, Goldoni, Shakespeare. A chaque spectacle chacun grandit, s’aguerrit, se professionnalise. La place du Studio-Théâtre de Vitry est bientôt confortée quand la ville se dote d’une salle polyvalente où Lassalle va créer plusieurs pièces dont il est l’auteur (généralement achevées à l’heure des premières répétitions): Jonathan des années 30, Un couple pour l’hiver, Le soleil entre les arbres. Autant de pièces qui entendent cerner la vie quotidienne et les intermittences du cœur avec comme points d’horizon les films de Renoir et d’Ozu.

Le Studio-Théâtre de Vitry devient insensiblement une jeune compagnie professionnelle et Lassalle engage des acteurs qui le sont tout autant, de Jacques Pieiller à Monique Mélinand, ou fraîchement sortis du Conservatoire, de Catherine Gandois à Richard Fontana, tout en s’appuyant sur le noyau dur de l’équipe étoffée par l’arrivée du scénographe et décorateur Alain Chambon. La presse vient (un peu) à Vitry-sur-Seine. Et Lassalle, orgueilleux de naissance, souffre de la confusion que font les parisiens entre Vitry et Ivry où Antoine Vitez a installé son Théâtre des quartiers.

En 1976, Travail à domicile de l’allemand F-X. Kroetz est le premier spectacle du Studio-Théâtre de Vitry créé en dehors de la ville, dans la petite salle du TEP (Théâtre de l’Est parisien), la maison de Guy Rétoré. Le spectacle conjugue un courant, celui du « théâtre du quotidien » alors en vogue en France (Wenzel, Deutsch, etc.) et outre-Rhin, et l’esthétique d’un metteur en scène qui s’affirme dans une mise à distance esthétique, voire esthétisante, du réel le plus cru (une scène de la pièce consiste en un avortement avec des aiguilles à tricoter), un poids des silences et une retenue tout en tension de l’acteur qu’incarne à merveille l’acteur Alain Ollivier. « L’effroi autant que la pitié peuvent commander aujourd’hui encore l’interrogation que nous portons sur le monde où nous vivons » écrit Lassalle en marge du spectacle.

De Vitry à Vinaver

Malgré cela, le maire communiste de la ville, Marcel Rosette, précieux soutien du Studio-théâtre de Vitry, ayant vu le spectacle juge qu’il ne serait pas souhaitable de présenter une telle pièce aux Vitriots. Lassalle accepte, contre l’avis d’une partie de son équipe. Le spectacle ne sera pas joué à Vitry-sur-Seine, mais son succès, mérité, va mettre sur orbite professionnelle le metteur en scène qui, dans les années suivantes, loin de Vitry mais toujours au petit TEP, va monter "Risibles amours" de Milan Kundera, "Nina c’est autre chose" de Michel Vinaver, puis "Dissident il va sans dire", début d’une durable amitié et de plusieurs créations comme A la renverse. En 1978 « Remagen » d’après Anna Seghers est à l’affiche du Festival d’Avignon. La « patte » Lassalle s’affine.

L’approche de la scène lassallienne se veut discrète, elle aime les tons pastels, elle préfère l’écoute feutrée du texte au mouvements intempestif des corps, elle affectionne le ouaté plus que l’affirmé, c’est du théâtre en apnée ou l’air soudain, vient à manquer (Lassalle était asthmatique). Il rêve alors d’un théâtre « qui soit le rendez-vous d’une convivialité perdue, l’occasion d’un plaisir partagé, d’un échange à mi-voix, sans trompe-l’œil ni faux-semblants, sur tout ce qui nous importe vraiment, et dont chaque spectateur, enfin, pourrait avec les autres produire le sens, mais surtout autant envisager pour lui-même la part nécessaire du secret ». Ou encore, plus tard : « je ne cesse de rêver à un spectacle qui ne serait encore qu’une espèce de ligne mélodique, un continuum, avec de très faibles écarts et de très, très faibles ébranlements, une espèce de travail sur la répétition, la réitération ». On peut penser que sa vie durant il aura poursuivi ce rêve en forme de chimère. Était-ce là l’origine des rapports difficiles qu’ il entretenait souvent avec ses acteurs, les laissant plus d’une fois en larmes, perdus, égarés ?

Lassalle aimait l’économie des signes, l’excès l’effrayait mais le fascinait tout autant ce qui le conduira à diriger Gérard Depardieu dans « Tartuffe » pour son arrivée à la direction du Théâtre National de Strasbourg en 1983 . A Vitry, où il sera resté vingt ans, il laisse les clefs du Studio-Théâtre à Alain Ollivier qui lui donnera un habitacle digne où l’aventure se poursuit aujourd‘hui. Lassalle est nommé au TNS sans avoir à passer par le palier de la direction d’un centre Dramatique National, un cas unique il me semble. Bernard Dort l’accompagne dans cette aventure difficile, le métier de metteur en scène et celui de directeur de théâtre ne faisant pas toujours bon ménage.

DU TNS à la Comédie-Française

Au TNS, Lassalle va mettre en scène principalement des classiques du répertoire, s’aventurant peu dans l’écriture contemporaine sauf pour l’exception Vinaver. C’est tardivement qu’il rencontrera des écritures d’autres contemporains dont il se sentira proche : Marguerite Duras, Jon Fosse, et d’abord Nathalie Sarraute qu’il mettra en scène pour la première fois au Théâtre du Vieux-Colombier (Elle est là, Le silence) lorsque, après sept ans passés à Strasbourg, il est nommé à la tête de la Comédie-Française en 1990.

Je me souviens avoir alors rencontré, pour le première fois, un Jacques Lassalle heureux. Lui, le fils d’une famille bourgeoise nancéienne ayant choisi de mener une vie de saltimbanque, devenait, en tant qu’Administrateur de la Maison de Molière, le trente sixième personnage de l’État, un homme respectable. Trois ans plus tard, changement de gouvernement, le nouveau ministre de la culture Jacques Toubon qui ne connaissait pas encore bien les droits de l’homme, vire Lassalle de son poste en plein été, sans aucune raison, par caprice, pour affirmer son arrivée. Malgré le soutien de la profession et de la troupe, il ne crie pas publiquement à l’infamie, il fuit les journalistes qui voudraient lui donner la parole, il se terre dans sa maison de Saint Bauzile. Jacques Lassalle restera durablement affecté par cette éviction ignoble parce qu’injuste.

De la place Colette au monde entier

Que faire après cela ? Maugréer, voyager, travailler. Lassalle devient ce qu’il nomme « un mercenaire institutionnel ». Il revient au Festival d’Avignon 1994 en mettant en scène Andromaque d’Euripide avec Christine Gagnieux dans le rôle-titre. Le spectacle porte les séquelles de ce que Lassalle vient de vivre, ce n’est pas une réussite dit la presse, les rapports déjà compliqués avec cette dernière ne font que s’aggraver. Il écrit une lettre ouverte aux journalistes de théâtre : « Voilà vingt ans déjà que le théâtre que je fais vous paraît lent, morne, fâcheusement minimal, piteusement cérébral... ». Il dit aussi ne plus vouloir travailler en France, il y retravaillera cependant (retrouvant la troupe de la Comédie-Française en plusieurs occasions) mais, de fait, il devient un metteur en scène itinérant dans le monde entier, propageant en Russie, en Chine, en Pologne, en Norvège et dans bien d’autres pays (une quinzaine) l’art lassallien de faire du théâtre à la française.

Autant de voyages qu’il racontera dans son dernier ouvrage « Ici moins qu’ailleurs » (éditions P.O.L.) dédié à son fils Christophe (noyé dans une piscine à Abidjan « alors qu’il commençait enfin à conjuguer sa passion des voyages et celle du théâtre ») et à son épouse Françoise. Cette dernière fut une compagne précieuse auprès de lui (elle exerçait avec une douceur angevine le métier d’infirmière), son décès il y a quelques mois laissa Lassalle déboussolé, comme orphelin. Il devait monter « La Cruche cassée» de Kleist au théâtre du Vieux-Colombier avec la troupe de la Comédie-Française, il n’en a pas eu la force, les répétitions ont dû être interrompues. Très affaibli, il séjournait depuis peu dans une maison de repos. Il aurait aimer avoir l’opportunité de réaliser des films, il y songea, sans doute rêvait-il aussi être au théâtre ce que Bresson ou Rossellini furent au cinéma. Le fut-il ?

Légende photo : Jacques Lassalle en 2005 dans la pièce « Requiem pour une nonne » de William Faulkner au théâtre de l’Athénée. PASCAL VICTOR / ARTCOMPRESS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 3, 2018 10:17 AM

|

Publié dans Sceneweb

2 janvier 2018

La représentation de La Tempête ce soir à la Comédie-Française sera dédiée à Jacques Lassalle. Le metteur en scène est mort mardi à l’âge de 81 ans. Il avait dirigé le Théâtre national de Strasbourg de 1983 à 1990 puis la Comédie-Française de 1990 à 1993. Eric Ruf, l’actuel administrateur lui rend hommage.

Nous perdons aujourd’hui un grand homme de théâtre et un grand penseur de notre métier. Jacques Lassalle était doué d’une vive intelligence et d’une culture encyclopédique. Metteur en scène extrêmement prolixe, découvreur d’auteurs contemporains, pédagogue éclairé, administrateur général de notre Maison de 1990 à 1993, il écrivait d’une plume magnifique et singulière. Il nous laisse une somme impressionnante de textes, articles, chroniques, réflexions théoriques et souvenirs sur le théâtre.

Dans L’ Amour d’Alceste, il écrit ” Au commencement, la chose la plus précieuse à mes yeux est ce noyau d’incertitude, ce lieu de non-repos, de doute, d’errance, par lequel il faut passer pour mettre au jour, à jour, ce qu’ obscurément l’ on sait déjà. Et je n’ai de cesse de placer d’abord les acteurs, dans le même état d’étonnement, d’innocence, d’inquiétude heureuse devant ce que, de l’œuvre, nous allons découvrir ensemble.

Cela ne relève d’aucun plan, d’aucune stratégie plus ou moins perverse. Je mets en crise – je ne peux pas faire autrement – tout ce qui chez l’acteur fait écran entre le théâtre et le monde, entre l’ être que je cherche et l’instrumentiste qui – parfois – le dérobe. À l’ occasion d’une réplique, d’un regard, d’un geste, d’un silence, du maniement d’un objet, je me souviens d’un film, d’un livre, d’un tableau, d’une photographie, d’un coin de rue, la nuit, dans une ville étrangère, du regard d’un enfant, revenu d ’on ne sait où. J’explore des mémoires. Je tâche de rendre étrange ce qui est familier, familier ce qui pourrait paraître étrange. Ce n’est presque rien, mais ainsi, doucement arraché à ses habitudes, à son quant-à-soi, l’acteur consent-il à se découvrir, à faire cadeau de sa bienheureuse fragilité.

Il arrive, en répétition, que les mots de la brochure dansent sous mes yeux. Je ne parviens plus à les fixer. C’est bon signe. Le texte a quitté la page. Il s’écrit désormais dans les corps, le mouvement, l’espace. Je ne sais plus le lire autrement.”

Je me souviendrai toute ma vie de ses discussions enflammées et contradictoires avec Bernard Dort, Jean Dautremay et Roland Bertin sur la mise en scène de Dom Juan en 1993. Je faisais alors mes premiers pas dans la Troupe. Le jeune homme que j’étais n’en perdait pas une miette.

C ’est grâce à Jacques Lassalle que je suis entré à la Comédie-Française. Du bureau que j’ occupe aujourd’hui et qui fut le sien, je salue sa si longue et exemplaire carrière.

Éric Ruf, administrateur général.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 2, 2018 6:53 PM

|

Par Joëlle Gayot sur le site de son émission sur France Culture

Aller sur le site de France Culture pour écouter les extraits audio des entretiens cités ici :

https://www.franceculture.fr/theatre/jacques-lassalle-artiste-mais-citoyen-avant-tout

Disparition | Le metteur en scène engagé Jacques Lassalle est mort ce 2 janvier. Il avait commencé sa carrière en fondant le Studio-Théâtre à Vitry, avant de prendre la direction du TNS, puis de la Comédie-Française. Retour sur la carrière d'un homme qui n'a jamais cessé de se revendiquer d'abord citoyen.

Il avait 81 ans. Jacques Lassalle, grande figure du théâtre des années 1970, est mort à Paris ce mardi 2 janvier 2018. Metteur en scène de plus d'une centaine de spectacles, grand directeur d’acteurs, au rang desquel Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Christine Fersen, Catherine Hiégel, ami des auteurs, Nathalie Sarraute et Michel Vinaver... il était venu se raconter au micro de Joëlle Gayot en novembre 2011. C'était dans l'émission "Les Mercredis du théâtre" :

C'est au festival d'Avignon que le jeune Jacques Lassalle, qui sera plus tard appelé à diriger le Théâtre National de Strasbourg et la Comédie Française, décide qu'il consacrera sa vie au théâtre. Après sa découverte de Jean Vilar et Gérard Philippe notamment :

J’étais un petit provincial. Je fréquentais souvent dans le sarcasme les tournées parisiennes au théâtre. Ne parlons pas des matinées classiques... J’étais un spectateur abominable, chahuteur et presque malheureux. Et là tout à coup, je découvrais une espèce d’assomption extraordinaire. C’est vrai que découvrir "Le Prince de Hombourg", le "Dom Juan" dont on m’a fait l’honneur de me demander une mise en scène quarante ans plus tard dans ce même lieu… Et puis surtout : enfant, quand je faisais une bêtise, mon grand-père me traitait de “bougre d’artiste” [...] et après, pour se laver la bouche de ce mot, il crachait dans l’âtre. J’ai intériorisé cette malédiction sur l’artiste, le saltimbanque, et là tout à coup, Vilar, et ceux qui l’accompagnaient [...] me révélaient que le théâtre pouvait être une des possibilités les plus accomplies de servir la cité.

Vitry, du déménagement à l'engagement

C'est en fondant en 1967 le Studio-Théâtre de Vitry qu'il fait ses premières armes. Vitry, où il passe avec sa famille seize ans de sa vie. C'est là aussi qu'il renoue avec le théâtre, qu'il avait abandonné au profit de l'enseignement (il était agrégé de lettres modernes) après des études aux conservatoires de Nancy et Paris et des débuts de comédien :

C’était un projet dans un premier temps très modeste. Était-ce même un projet de théâtre ? [...] J’ai souvent dit que tout ce que j’avais pu apprendre, c’est à Vitry. Et dans des conditions comme toujours très paradoxales : au départ je ne suis arrivé à Vitry que pour cause d’emménagement. J’avais déjà une petite famille, et il fallait un appartement suffisamment grand pour nous contenir. J’ai découvert à Vitry une réalité à laquelle rien ne m’avait vraiment préparé, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, ni sur le plan culturel. Je venais de la province, Nancy après Clermont-Ferrand, du Conservatoire de Paris comme jeune acteur, d’études littéraires à l’université. Et tout à coup je me retrouvais dans un grand ensemble et je découvrais tout à la fois une réalité quotidienne qui pouvait être très âpre, rugueuse. Et en même temps, une attente, une générosité, une solidarité dans les relations, qui me touchaient énormément. Et surtout, moi qui ne savais plus pourquoi j’avais voulu faire d’un théâtre, qui ne savais que faire de l’enseignement que j’avais reçu, qui était dans ces années là, le début des années 60, très académique… tout à coup je retrouvais quelque chose de ce que ma découverte bien des années auparavant de Jean Vilar et du théâtre populaire m’avait appris : qu’on pouvait être simultanément artiste et citoyen et que peut-être même on était d’autant plus artiste qu’on était citoyen […] Vitry m’a initié au monde réel.

Pendant un an, Jacques Lassalle initie bénévolement les jeunes de la cité au théâtre. Il continue sa carrière de façon moins confidentielle, lorsqu'on lui demande de diriger le Théâtre national de Strasbourg (de 1983 à 1990) :

Il fallait bien que nous ayons bien travaillé pour qu’en deux ou trois ans, sans aucune espèce de soutien particulier, tout à coup, on me propose des mises en scène au Français, à l’opéra, au Conservatoire (...) J’ai toujours été très intimidé quand j’avais affaire à des propositions de ce type. (...) Je n’ai connu de l’Alsace pratiquement que le TNS. C’était une vraie forteresse en son sein. Il était si lourd de ses secrets, de ses antécédents, de sa fonction dans le théâtre français, qu’il m’est apparu quelquefois comme difficile à intégrer, à remettre dans le monde autour.

Le 9 avril 2009, les "Nouveaux chemins de la connaissance" invitaient Jacques Lassalle dans le cadre d’une semaine consacrée aux pièces les plus célèbres de Molière. Lassalle, dont le Tartuffe (avec Gérard Depardieu) restera dans les mémoires dramatiques, célébrait le théâtre de Molière en des termes politiques :

C'est l'être même de ce théâtre qui assume à la fois totalement, puisque Molière était probablement le plus farceur, le comédien le plus drôle de son temps, c'était une espèce de Chaplin de son temps. Ce comédien est un homme extraordinairement douloureux, il a une vision du monde extraordinairement lucide et désenchantée. C'est cet étrange mariage-là entre un théâtre qui est fait pour plaire et un théâtre qui est fait pour déranger simultanément et tout à la fois.

Ecoutez le metteur en scène, connu pour ses années au Studio théâtre de Vitry-sur-Seine, raconter comment il s’est toujours gardé, malgré la mode de sa génération et l’engagement politique, de sacrifier complètement au dogme “brechtiste pur et dur”:

Écouter Molière selon Jacques Lassalle, dans "Les Nouveaux chemins de la connaissance" le 9 avril 2009

Molière selon Jacques Lassalle, dans "Les Nouveaux chemins de la connaissance" le 9 avril 2009

Molière, Vinaver... comme Lassalle

Dramaturge, il a monté une dizaine de spectacles à partir de pièces qu'il a écrites. En 1980, Jacques Lassalle explorait sur France Culture son rapport au texte dans l’émission “Les arts du spectacle”. Il revendiquait déjà de mêler répertoire consacré, travail de création contemporaine, et ce qu’il appelait “un travail de récit”. Alors que l’étiquette de “théâtre du quotidien” s’installait dans le lexique critique, écoutez ce que disait Jacques Lassalle :

"A vrai dire, que je travaille sur Marivaux, sur Molière, sur Vinaver ou sur Lassalle, j’ai vraiment le sentiment de faire le même travail. Parce que ce que j’essaye de piéger, et c’est l’ambiguïté et peut être la contradiction et la limite de ce que je tente, c’est la vie elle-même et d’en faire un acte théâtral. C’est-à-dire de faire passer la vie, indistincte, indifférenciée, amorphe, de la célébrer en un acte qui voudrait être un acte d’éternité. C’est-à dire que quand je travaille sur un texte constitué, il m’importe tout autant de faire surgir l’autre texte, le texte de l’ici et maintenant, de la représentation, le texte que l’acteur produit dans son rapport au personnage."

Ecoutez le passage de cette émission du 1er février 1980 consacré à Jacques Lassalle :

"

Écouter Jacques Lassalle le 1er février 1980 dans "Les arts du spectacle" sur France CultureJacques Lassalle le 1er février 1980 dans "Les arts du spectacle" sur France Culture

Puis c'est la Comédie-Française, le plus vieux théâtre français, qu'il vouait jusque-là aux gémonies, qu'il est appelé à diriger par Jack Lang en 1990 :

La Comédie française, c’est le grand mystère de ma vie. Je me suis construit entièrement contre elle. Je détestais tout du Français, ses privilèges, cette idée qu’il brandissait d’une certaine tradition, d’une éternité des œuvres... Je détestais ses hiérarchies, ses fétichismes, ses collusions avec les puissances ambiantes. Et le jour où on m’a demandé d’y faire une mise en scène, j’ai découvert que c’était ma maison[...] C’est le lieu de ma plus grande appartenance et de mon absolue rébellion [...] C’est pour ça que j’y ai été très heureux.

Très affecté par son éviction de la Comédie Française par Jacques Toubon en 1993, il s'était alors retiré plusieurs mois à la campagne. Sans jamais rompre complètement avec le Français cependant. Début 2017, Eric Ruf, nouveau patron, avait comblé in extremis la programmation du Vieux-Colombier, Jacques Lassalle ne parvenant pas à venir à bout d'un projet de mise en scène de Kleist après le décès de sa femme.

"Cinéaste rentré"

Outre La Cruche cassée de Kleist, Jacques Lassalle renoncera aussi aux rêves cinématographiques qu'il a pu nourrir jusqu'à la fin de sa vie. Le 28 janvier 2012, Michel Ciment l'avait invité à parler cinéma dans “Projection privée” sur France Culture. L’homme de théâtre venait alors de publier chez P.O.L Ici moins qu’ailleurs, chronique de dix années mêlant impressions, conférences, souvenirs, bloc notes… et critiques de films. Car Lassalle, dramaturge et metteur en scène de théâtre, faisait grand cas du septième art. De lui qui a caressé de près quelques projets cinématographiques jamais aboutis, Michel Ciment parle même de lui comme d’un “cinéaste rentré”.

Six ans plus tard, Jacques Lassalle meurt sans avoir fait ses débuts au cinéma. En 2012, il racontait ce désir de cinéma non abouti avec ces mots :

Le cinéma a même encore plus d’importance que je n’ai l’air de lui donner. Je dirais qu’il est au centre même de ma vie, de mes projets, de mes désirs… et peut-être même de ce qu’on peut appeler un peu pompeusement “une écriture scénique”. L’idée de quitter la scène - au sens général du terme - sans être passé derrière la caméra me paraîtrait comme une espèce de démission, de trahison. Et pourtant j’ai toutes les raisons de penser qu’être cinéphile n’est pas forcément être cinéaste, et que le passage du théâtre au cinéma (dans les deux sens) n’est pas, dans toute l’histoire du cinéma, la chose la plus convaincante qui soit.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 2, 2018 10:42 AM

|

D'après AFP, publié dans Le Monde

« Un art du presque rien, une incandescence des gris. » C’était la définition du style que recherchait sans cesse le dramaturge Jacques Lassalle. Cette grande figure du théâtre français est mort mardi 2 janvier à Paris. Il était âgé de 81 ans.

Jacques Lassalle avait côtoyé dès le plus jeune âge la fine fleur du théâtre français. Né le 6 juillet 1936 à Clermont-Ferrand, il gardera toute sa vie une distance vis-à-vis du parisianisme. Ancien élève du conservatoire de Nancy, puis de Fernand Ledoux au conservatoire de Paris, il débute comme comédien mais renonce un temps au théâtre pour gagner sa vie comme professeur à l’université.

En 1967, débarqué par hasard dans les grands ensembles de la banlieue rouge, il fonde le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). L’aventure commence par l’animation de quartier dans les gymnases de la ville et se poursuit avec les grands classiques au Studio-Théâtre : Comme il vous plaira, de Shakespeare, qu’il traduit, Marivaux, Goldoni, Molière… Il s’oriente aussi vers l’écriture, avec plusieurs pièces. Avec sa toute jeune compagnie et peu de moyens, il met en scène des pièces méconnues du grand public, ou fait résonner les classiques par rapport à l’actualité sociale du moment.

Grand serviteur du théâtre public

Jacques Lassalle se fait un nom avec un spectacle créé en coproduction avec le Théâtre national populaire (TNP), Travail à domicile, de l’Allemand Franz Xaver Kroetz, et installe un style de mise en scène. « Je crois qu’un spectacle, une mise en scène, c’est une politique du retranchement. On dénude, on retire, jusqu’à ce peu, ce presque rien, l’essentiel étant dans le presque », disait-il.

Héritier des grands serviteurs du théâtre public – Jean Vilar, Jacques Copeau – il développe au fil des ans son style épuré, tourné vers la recherche du sens plutôt que le spectaculaire. Inscrit dans le réel, il continue également d’enseigner. Agrégatif de lettres modernes, il donne classe 1969 à 1971 à l’Institut d’études théâtrales de l’université de Paris-III, puis au Conservatoire national d’art dramatique (1982-1983).

Dans les années 1970 et 1980, il alterne classiques et modernes (Milan Kundera, Michel Vinaver), propose sa première mise en scène à la Comédie-Française (La Locandiera, de Goldoni), aborde l’opéra (Lohengrin, de Richard Wagner, puis Lear, de Reimann, à l’Opéra de Paris).

En 1983, il est nommé directeur du Théâtre national de Strasbourg (TNS) en remplacement de Jean-Pierre Vincent et frappe un grand coup en créant Tartuffe avec Gérard Depardieu et François Périer. Il reste au TNS jusqu’à sa nomination à la Comédie-Française en 1990 pour trois ans. Lorsque Jacques Toubon succède à Jack Lang en 1993, il ne renouvelle pas le contrat de Jacques Lassalle, en dépit de l’ouverture réussie du Théâtre du Vieux-Colombier, orienté vers le théâtre contemporain.

Critique des critiques

Son éviction – alors qu’il est soutenu par la profession du théâtre – est une blessure profonde pour Jacques Lassalle, qui se retire quelques mois à la campagne. Sa mise en scène d’Andromaque au Festival d’Avignon en 1994 est mal accueillie et le metteur en scène s’en prend violemment à la critique, allant jusqu’à annoncer qu’il arrête le théâtre.

Mais la passion est trop forte et il n’en sera rien. Son Dom Juan est repris à la Comédie-Française, il monte La Cerisaie à Oslo en 1995 et il enchaîne avec des classiques (Shakespeare, Pirandello, Labiche, une Médée dans la cour d’honneur d’Avignon en 2000) et des contemporains (l’auteur norvégien Jon Fosse, notamment). Il a également beaucoup travaillé avec le Théâtre national de Varsovie.

Jacques Lassalle devait proposer cette saison à la Comédie-Française La Cruche cassée, de Heinrich von Kleist, en avril, mais avait dû renoncer, très atteint par la mort de sa femme, Françoise, épousée en 1958 et avec qui il a eu trois enfants. Jacques Lassalle avait été hospitalisé récemment et était, depuis, en maison de repos, où « il n’a pas pu retrouver ses forces », a déclaré son fils Antoine à l’Agence France-Presse.

La ministre de la culture, Françoise Nyssen, a fait part sur Twitter de son « immense tristesse en apprenant la disparition du dramaturge » qui « aura profondément marqué le théâtre en France pendant ces cinquante dernières années ». « Le théâtre français est en deuil », a-t-elle dit.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 2, 2018 9:22 AM

|

Vidéo sur le site de l'INA

Michel FIELD interviewe Jacques LASSALLE, administrateur de la Comédie Française et directeur artistique du théâtre du Vieux Colombier, qui dit la difficulté d'être ainsi l'"héritier" de COPEAU. Présence de Nathalie SARRAUTE à ses côtés.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 1, 2018 9:42 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello :

Le Livre de ma mère de Albert Cohen, mise en scène de Dominique Pitoiset, avec Patrick Timsit

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Ce n’est pas une raison pour se consoler, ce soir, dans les bruits finissants de la rue, se consoler, ce soir, avec des mots. » Téléphone décroché contre les méchants du dehors, si vite méchants, méchants pour rien, ainsi parle Albert Cohen.

Le comédien Patrick Timsit surgit des coulisses, et rejoint son bureau : crayons, téléphone, portrait maternel, et ordinateur grâce auquel il projette sur l’écran de scène un film de vacances estivales où on peut le voir enfant auprès de sa mère.

Joie de vivre et bonheur d’un été dans le sud, le film est la trace d’un temps révolu.

Les images du passé résonnent : « Soudain, je me rappelle notre arrivée à Marseille. J’avais cinq ans. En descendant du bateau, accroché à la jupe de Maman coiffé d’un canotier orné de cerises, je fus effrayé par les trams, ces voitures qui marchaient toutes seules. Je me rassurai en pensant qu’un cheval devait être caché dedans. »

La figure de la mère représente le premier objet d’amour de l’être humain ; les autres affections de la vie ne prennent sens et ne se construisent que selon cet élan initial liant la mère à son enfant – une source affective, jusqu’à l’excès possessif.

Le Livre de ma mère d’Albert Cohen est un récit sobre et intimiste, une lente prosodie soutenue par la basse continue du chagrin, commente Christel Peyreffite.

Un chant d’amour filial encore, initié cinq mois après la mort de Louise Judith Coen à Marseille en 1941, avec Chant de mort, ébauche du Livre de ma mère paru en1954.

Complainte, cantique, miroir de l’âme, le récit énumère réflexions personnelles et images – éclats lumineux et scènes mythiques issus des souvenirs: « Cette captivité, ce livre qui finit par n’avoir pas de sujet tant le sujet – qui est l’absence – envahit tout, tout cela réussit une sorte de miracle : il atteint en nous ce lieu sombre qui est plus humain encore que nous. » dit Hubert Juin dans la revue « Critique » en 1954.

Patrick Timsit est au plus près de ces pleurs intérieurs qui envahissent le cœur quand un être cher s’en va, laissant celui qui reste dans une solitude profonde.

Sobriété éclairée du comédien, sourire en coin, et le regard fiché dans l’œil du public.

« Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. L’homme veut son enfance, la ravoir, et s’il aime davantage sa mère à mesure qu’il avance en âge, c’est parce que sa mère, c’est son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas. »

L’amour maternel et l’amour filial entretiennent un sentiment fusionnel proche de l’absolu, imité et recherché toujours – en vain – à travers les autres amours à venir.

La mère évoque bonté et affection, douceur, nostalgie et tendresse : on la laisse vous aimer sans l’exiger : belle gratuité de ce sentiment, apte à être payé de retour.

« Dans ma solitude, je me chante la berceuse douce, si douce que ma mère me chantait, ma mère sur qui la mort a posé ses doigts de glace … Plus jamais, glas des endeuillés, chant des morts que nous avons aimés. Je ne la reverrai plus jamais et jamais je ne pourrai effacer mes indifférences ou mes colères. »

Albert Cohen – Patrick Timsit – se souvient de sa méchanceté de fils pour une broutille de représentation sociale, une humiliation ressentie auprès de « bien nés » : ainsi, la colère indigne qu’on ait surpris les fautes de français et l’accent étranger de sa mère. Aujourd’hui, ces personnes de la bonne société ne comptent plus pour lui.

Des musiques viennent apaiser la montée de l’émotion – ce cœur universel – chez le spectateur, des chansons d’époque de l’auteur ou contemporaines de l’acteur tandis que celui-ci esquisse naturellement un sourire de consolation et de réconfort, à la façon de la mélodie Smile du film Les Temps modernes (1936) de Charlie Chaplin.

Véronique Hotte

Théâtre de L’Atelier, 1 place Charles Dullin 75018, du 21 décembre 2017 au 17 mars 2018.

Crédit Photo : Pascal Victor/ ArtcomPress

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 11:21 AM

|

Publié dans Ouest-France :

Il était notamment le client mécontent de la série Palace, qui cherchait à coincer le directeur et ponctuait ses apparitions par un « Je l'aurais ! Un jour, je l'aurais ! » devenu culte. Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Marcel Philippot est décédé vendredi à l'âge de 64 ans. Il était originaire de Guingamp.

Le comédien Marcel Philippot, connu pour son rôle de client mécontent dans la série des années 80 « Palace », repris des années après dans des publicités pour une société d'assurance, est mort vendredi à 64 ans, a annoncé son agent Jean-Pierre Noël samedi.

Marcel Philippot a été retrouvé mort à son domicile parisien, a précisé son agent.

Il était né à Guingamp en 1953, et s'était installé à Paris après avoir obtenu son baccalauréat. Il avait alors suivi des cours de théâtre.

Palace, Kaamelott, Brèves de comptoir...

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il a joué des dizaines de seconds rôles, notamment dans des comédies comme « Brèves de comptoir » (pièce et film), « Le Schpountz » ou la série télé « Kaamelott ». Il était membre de l'émission le « Petit théâtre de Bouvard » dans les années 80.

Il a principalement tourné avec Jean-Michel Ribes, créateur de la série humoristique « Palace », diffusée sur Canal+ et la Deux à la fin des années 80, où sa réplique « Je l'aurai, un jour, je l'aurai » est devenue culte pour toute une génération de téléspectateurs.

« Marcel Philippot était un être rare, avec beaucoup de délicatesse et de finesse, au-delà de sa fantaisie parfois burlesque. C'était un grand comédien, très élégant. Il va beaucoup nous manquer », a confié Jean-Michel Ribes, dramaturge et directeur du théâtre du Rond-Point.

« Il était l'un des sociétaires de Palace, du Théâtre sans animaux et de Brèves de comptoir que nous avons joué sur scène à Paris et en tournée et au cinéma. Il était parfait en donnant la parole aux anonymes, en incarnant ce génie du peuple, celles et ceux que l'on n'entend jamais à la télévision et à la radio », a-t-il poursuivi.

« Comédien britannique français »

Marcel Philippot travaillait ces derniers mois sur un projet de pièce porté par le comédien et metteur en scène Arnaud Denis, pour qui il avait déjà joué au théâtre de la Huchette en 2016 (« Le personnage désincarné »).

« Tu étais un comédien britannique français. Fin, subtil, exigeant, redoutable et incisif. Et surtout si drôle. Même lorsque tu étais triste tu faisais rire les autres. C'était ton premier plaisir. Donner de la joie aux autres. Cette joie qui t'avait fait faux bond, quelque part dans le tourbillon incohérent de l'existence », a salué Arnaud Denis dans un message publié sur son compte Facebook.

« Nous avons commis l'erreur de te cantonner, les uns et les autres, dans un certain répertoire, dans un certain emploi. C'est notre tragédie de manquer d'imagination, nous qui nous prévalons de servir l'imaginaire », a regretté le comédien.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 15, 2018 6:23 PM

|

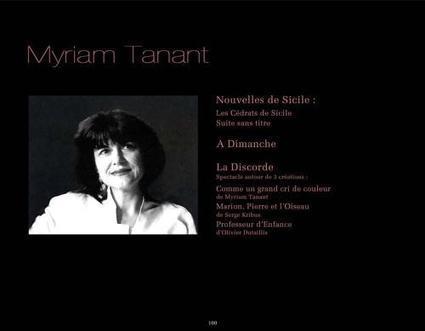

Par Armelle Héliot dans son blog Le Grand théâtre du monde le 15 février 2018

Universitaire, traductrice, femme de théâtre complète, assistante de Giorgio Strehler, cette personnalité d'exception s'est éteinte en début de semaine, vaincue par la maladie. Elle venait de terminer pour Alain Françon une traduction nouvelle de La Locandiera de Goldoni. Ses obsèques seront célébrées lundi matin en l'église Saint-Roch, paroisse des artistes. Natalie Dessay chantera Mozart.

C'était une belle femme, brune, avec de beaux cheveux, un regard argent, un teint clair. Une femme grande, pleine d'allant et très souriante. Avec le temps, Myriam Tanant avait laissé ses cheveux devenir blancs. Mais elle avait conservé une énergie, une curiosité pour la vie et les belles choses de la vie, qui lui donnaient de l'éclat.

La maladie, hélas, s'en était mêlée depuis quelques années. Elle avait fait face avec un grand courage, une force d'âme profonde. Mais elle a fini par être vaincue. Myriam Tanant s'est éteinte lundi 12 février. Née le 26 mars 1945, elle avait 72 ans.

Elle était née à Gaillard, en Haute-Savoie, non loin de Genève. Comme on le sait une région longtemps italienne...

Elle avait très tôt étudié la langue et la littérature italienne et très tôt rencontré son mari, Maurice Tanant, cinéaste-réalisateur réputé, auteur de films, de documentaires nombreux. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient étudiants, il y a cinquante ans...

Myriam Tanant était très connue du monde du théâtre. Si elle était au départ une très rigoureuse et brillante universitaire, sa passion pour l'art dramatique l'avait très tôt saisie et elle sut se tenir sur ce double fil de l'université, de la recherche et du théâtre le plus vivant.

Agrégée de l'Université, Docteur d'Etat, professeur émérite de l'Université de Paris en Etudes Italiennes et en Etudes Théâtrales, elle enseignait et la littérature classique et moderne et la littérature contemporaine. De Goldoni à Pasolini, elle connaissait les grands textes et dirigeait des séminaires sur la mise en scène d'opéra, de théâtre. Directrice de recherche, elle avait encadré des thèses sur la mise en scène des opéras italiens de la deuxième moitié du XIXème siècle, sur Eduardo De Filippo, sur la dramatrugie italienne contemporaine, sur l'influence du théâtre de Pirandello, etc... Ele dirigeait également des masters : littérature, théâtre, cinéma et leurs rapports : Visconti, Bellocchio, Antonioni... Sa culture était large et toujours ravivée par son goût des arts et du spectacle vivant en particulier.

Car si le monde du théâtre lui doit tant, c'est que Myriam Tanant était elle-même une femme de théâtre au sens plein.

Elle traduisait, elle écrivait des pièces, elle mettait en scène. Elle avait une vraie passion profonde pour le théâtre.Avec Jean-Claude Penchenat, co-fondateur du Théâtre du Soleil, directeur du Campagnol. Très épris et très connaisseur du domaine italien...

Dans les années 80, elle avait été l'assistante, très aimée et respectée du maître, de Giorgio Strehler. Il l'appelait à l'italienne, par son nom de famille "Tanant !". Il lui faisait toute confiance. Dès L'Illusion comique de Corneille, qui marque les éclatants début du Théâtre de l'Europe, à l'Odéon, elle est là. Elle est toujours à ses côtés pour L'Opéra de Quat'sous de Brecht que Giorgio Strehler met en scène au Châtelet en 1986.

Strehler aimait beaucoup cette femme intelligente, intuitive, rieuse. Elle lui a consacré un livre excellent, Giorgio Strehler (Actes Sud). Elle le comprenait, l'admirait, était un truchement idéal entre les comédiens et le maestro. Auprès de lui, elle était à très bonne école, elle le disait, pour ensuite mieux encore diriger les comédiens, exercice particulier qu'elle appréciait beaucoup.

Car Myriam Tanant a donc écrit ses propres pièces : Fragments italiens qu'elle met en scène au Petit-Odéon en 1987 avec Emmanuelle Riva et samuel Labarthe. A cette époque, elle adapte certains textes. Ainsi L'Enfer de Dante que joua Gérard Desarthe en 1987 également.

Dans les années qui suivirent, Myriam Tanant travaille auprès du Campagnol et en particulier de Jean-Claude Penchenat qui n'a jamais oublié qu'il est né à Nice et un peu Italien, comme Myriam.

Elle traduit Goldoni, elle écrit, le Campagnol joue : L'Audition, L'Orchestre, A Dimanche, Suite sans titre, notamment de la fin des années 90 au début des années 2000.

Certains autres textes ont été mis en scène en Italie et on les a parfois vus en version française ou en France. Ainsi Bar Franco-Italien et Remake, raccconto di tempesta avec la grande Giulia Lazzarini.

Myriam Tanant était également très mélomane et mettait en scène des opéras, écrivait des livrets. Ainsi at-elle écrit Dédale pour Hugues Dufourt et La Station thermale et Oiseaux de passage pour Fabio Vacchi. Myriam Tanant en a signé les mises en scène, à l'Opéra de Lyon, avec reprise salle Favart et à la Scala de Milan.

A l'Opéra-Bastille, Myriam Tanant avait mis en scène Zaïde et le Directeur de théâtre de Mozart, avec Natalie Dessay.

Son activité de traductrice est très importante. On ne saurait ici tout citer.

Elle a traduit Umberto Eco (La Guerre du faux), Andrea de Carlo, Pietro Citati.

Elle a traduit Luigi Pirandello et son fils, Stefano Pirandello.

Mais elle a surtout adoré Goldoni, adoré traduire Goldoni. Pour Jean-Claude Penchenat, elle a donne de très jolies versions de La Dernière soirée de carnaval, de L'Impresario de Smyrne.

Pour Alain Françon, elle a traduit La Villégiature. Elle venait de remettre officiellement à Eric Ruf et à Alain Françon la nouvelle traduction de La Locandiera que le metteur en scène monte salle Richelieu en fin de saison.

Ainsi était Myriam Tanant, attentive aux autres, aux siens, son mari Maurice, artiste comme elle, leur fils Raphaël, leur petite-fille. Myriam était faite pour la vie. Elle nous manque. Elle nous manquera.

Ses obsèques ont donc lieu en l'église Saint-Roch, Paris 1er, lundi 19 février à 11h00. Natalie Dessay sera présente et chantera Mozart.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2018 7:12 PM

|

Par Marcos Uzal dans Libération — 22 janvier 2018

De «l’Aile ou la Cuisse» à «Maine Océan», l’acteur lancé par Godard a imprimé le caractère et l’énergie singulière de son jeu, entre seconds et trop rares premiers rôles. Il est mort dimanche à 73 ans.

Yves Afonso disait qu’au moins deux fois par jour, on lui rappelait sa ressemblance avec Jean-Paul Belmondo. Cette comparaison lui ferma sans doute quelques portes, mais lui permit peut-être aussi d’être remarqué par Jean-Luc Godard et de signer ses trois premières apparitions au cinéma avec lui – Masculin Féminin (1965), Made in USA (1966, où il est David Goodis), Week-End (1967). On a appris lundi la mort de cet acteur extrêmement attachant, à la carrière erratique, mais visage marquant d’une paire de chefs-d’œuvre (on y revient), et de rôles plus ou moins fugitifs dans des films aussi divers que l’Aile ou la Cuisse (Claude Zidi, 1976), le Cœur fantôme (Philippe Garrel, 1995), ou Mischka (Jean-François Stévenin, 2000). Il avait 73 ans.

Tension

L’idole d’Afonso, depuis l’enfance, c’était plutôt Jean Gabin, dont il retiendra le jeu très physique, capable de passer soudainement de la douceur à la brusquerie. Modestement, il disait avoir d’abord été un mauvais acteur, devant tout à sa gueule et à son tempérament, avant d’avoir découvert grâce au sport la maîtrise de son corps. Car, contrairement à «Bébel», il ne jouait pas de son charme mais concentrait toute son énergie dans ses muscles et ses nerfs, comme s’il était constamment sous tension, parfois de manière inquiétante, frisant la folie, mais plus souvent d’une façon quasi-burlesque, comme un enfant perdu dans un corps trop athlétique pour lui, dont il saurait mal contrôler les gestes et les élans.

La singularité d’Afonso ne l’empêcha pas d’avoir une importante carrière en tant que second rôle. Dans sa filmographie se côtoient de nombreux cinéastes populaires (Claude Zidi, Yves Boisset, Jean Becker) autant que des grands auteurs plus confidentiels (Raoul Ruiz, Paulo Rocha, Philippe Garrel), en passant par Pascal Aubier, Bertrand Tavernier, Claude Berri, Claude Lelouch, Alain Corneau et même Don Siegel (Contre une poignée de diamants, 1973). Mais rares furent ceux qui osèrent l’engager dans des premiers rôles.

Inoubliable

Il faut souligner ici ce qu’il doit au comédien et cinéaste László Szabó, sa première rencontre lors de son arrivée à Paris, qui lui présenta le metteur en scène Antoine Bourseiller (qui le dirigea dans onze pièces entre 1965 et 1968) puis Godard, avant de lui offrir ses premiers rôles importants dans deux de ses réalisations, les très originaux et méconnus les Gants blancs du diable (1971) et Zig-Zig (1974).

Puis, il y eut sa grande année, 1986, où sortirent à quelques mois d’intervalle ses deux plus grands films, qui l’ont rendu inoubliable pour de nombreux cinéphiles : Double messieurs de Jean-François Stévenin (qu’il retrouvera pour Mischka) et Maine Océan de Jacques Rozier (avec qui il tournera également Joséphine en tournée et Fifi Martingale).

«Décalé»

Dans ces deux films, sa fantaisie et son sens de l’improvisation purent enfin s’exprimer pleinement, dans toute leur puissance tragicomique. Dans Maine Océan, il est Marcel Petitgas, un marin pêcheur de l’île d’Yeu. «Beaucoup de gens, après avoir vu le film, pensaient qu’il était un vrai marin, et ça l’énervait, parce qu’il voulait qu’on le considère comme un vrai comédien, se souvient Rozier, joint lundi par Libération. Mais je lui disais que c’était un beau compliment. Il avait trouvé quelque chose à la fois d’authentique et de complètement décalé.» C’est cette indétermination entre ce qui relèverait d’une nature fantasque et d’un jeu réaliste qui rend Afonso si unique. Pour Rozier, «il aurait pu être un acteur de la commedia dell’arte».

Marcos Uzal

Légede photo Yves Afonso dans «Maine Océan» de Jacques Rozier (1986). Photo Collection Christophel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 13, 2018 8:00 AM

|

Par Agathe Charnet dans L'Ecole du spectacle

Jacques Lassalle, un « amour absolu de la transmission »

(AFP / Pierre VERDY)

« Enseigner c’est déjà mettre en scène et mettre en scène c’est encore enseigner » aimait à dire le metteur en scène, dramaturge et écrivain Jacques Lassalle, disparu le 2 janvier 2018 à l’âge de 81 ans. Animé par le souci extrême de la transmission, Jacques Lassalle a notamment été professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, et a marqué une génération de comédiens par son érudition – il fut agrégatif de lettres modernes – et son extrême exigence. L’Ecole du Spectacle a recueilli le témoignage de trois anciens étudiants Loïc Corbery, Vincent Debost et Julie Recoing dont il fut le pédagogue au Conservatoire de Paris, à la fin des années 1990.

« Tout avait un sens »

« Jacques Lassalle a été la pierre angulaire de ma formation d’acteur, se souvient Loïc Corbery, sociétaire de la Comédie-Française. J’avais 22 ans, j’étais plein de la joie du jeu et de l’énergie de la jeunesse et il m’a appris la noblesse du métier d’acteur : servir un auteur, un texte, un public… ». « C’est la personne qui a changé ma vision du métier de comédien, abonde Vincent Debost, acteur et metteur en scène. Je suis entré au Conservatoire parce que j’avais envie de jouer et j’ai compris grâce à lui pourquoi j’en avais envie ». Sous la direction de Jacques Lassalle, les élèves-comédiens du Conservatoire expérimentent un enseignement aussi rigoureux qu’intense.

« Tout avait un sens pour lui : le choix des costumes, de l’entrée, de la sortie, raconte Vincent Debost. Je me souviens d’un de mes premiers passages au plateau devant lui, j’avais placé, un peu par hasard, ma chaise au centre de la scène. Il m’a parlé de ça durant près de quarante-cinq minutes ! Avec lui, tout faisait sens et tout devenait un choix. On ne pouvait travailler que sur les deux premières répliques et être chargé de ce travail pour aborder toute la suite de l’oeuvre. C’était passionnant ».

Docteur Jekyll et de Mister Hyde

Une minutie et un rigorisme qui ont parfois donné des frayeurs à ses jeunes élèves. « Il y avait deux hommes en lui, dit Vincent Debost. Docteur Jekyll – le pédagogue amoureux de la recherche – et Mister Hyde, qui arrivait lorsque la représentation se rapprochait et que le temps le pressait ».

« La veille des journées de juin [les traditionnelles représentations de fin d’année du Conservatoire NDR], il s’est mis dans une colère terrible en nous annonçant qu’il ne signerait pas nos journées de juin, se souvient avec amusement Julie Recoing, comédienne et metteuse en scène. Il nous a soudain demandé de quitter le théâtre et lorsque nous sommes revenus, assez inquiets, il était allongé sur deux rangées de sièges, épuisé par sa colère. Chez lui, ce n’était jamais feint, la dichotomie entre ce qu’il imaginait et ce qui se produisait réellement au plateau le rendait fou ».

« Il avait la réputation d’être un metteur en scène et un pédagogue qui pouvait être dur, mais je ne garde que des souvenirs lumineux et joyeux des cours ou des répétitions avec lui » affirme Loic Corbery. Et de se remémorer ce début d’été où Jacques Lassalle emmena durant trois semaines sa classe du Conservatoire dans le Tarn, dans le petit village de Vaour. « C’était une grande colonie de vacances théâtrales, sourit Loic Corbery. On vivait tous ensemble et on travaillait sans relâche Molière ou Shakespeare, sous le regard infatigable de Jacques ».

S’inscrire dans l’histoire du théâtre

Le souvenir de ces séances de répétition intenses habitent toujours les anciens étudiants de Jacques Lassalle. « Il avait cet amour absolu de la transmission !, s’exclame Julie Recoing. Je suis enseignante au Cours Florent et, après la disparition de Jacques, j’ai passé la moitié de mon cours à expliquer à mes élèves qui était Jacques Lassalle et ce qu’il avait représenté pour nous. Travailler avec lui, c’était s’inscrire dans une histoire du théâtre» .

Egalement pédagogue, Vincent Debost s’inspire au quotidien du travail de son maitre : « quand j’aborde un atelier théâtral, j’essaie de me documenter le plus possible, d’ouvrir le plus possible, d’inviter mes élèves à la curiosité, à la lecture. Jacques Lassalle avait cette capacité à être entouré des penseurs de théâtre, à avoir ce ton si particulier de conteur, ce don merveilleux de nous raconter Jouvet, Strehler ou Sarraute, comme s’il avait diné avec eux la veille ! »