Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2023 4:10 PM

|

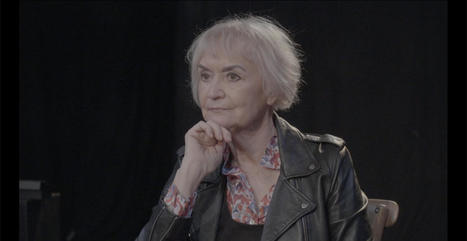

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 24 mars 2023 Dans la grande salle de La Scala Paris se joue «En attendant Godot », magnifique mise en scène par Alain Françon de la pièce phare de Beckett dans sa version ultime. Dans la petite salle, le maître Françon nous convie à un rendez-vous plus intime avec « Premier amour » (1946), œuvre de jeunesse du génie irlandais fortement autobiographique. Pour incarner le narrateur de cette nouvelle, aussi insolente que déroutante, il a joué d'audace en sollicitant une femme : une grande dame du théâtre, Dominique Valadié, son épouse.

La comédienne surdouée campe avec brio cet homme en bout de course, trouvant la paix dans les cimetières, qui se remémore le seul amour fugace de son existence, vécu à l'âge de 25 ans. Cheveux ramassés en chignon, vêtue d'un ensemble noir austère, l'actrice donne un supplément d'ironie et de diablerie à cet antihéros misogyne et misanthrope, qui fuit la compagnie des vivants. Chaque mot, prononcé avec une clarté gourmande, provoque le rire ou le trouble.

Les flèches du jeune Beckett piquent l'esprit sans discontinuer. Dominique Valadié incarne, au-delà du genre, l'homme universel, terrassé autant qu'amusé, voire enivré par l'absurdité du monde. Jamais évanescente, elle confère une dimension charnelle, concrète à ce monologue mêlant souvenirs - la mort du père, l'éviction de la maison familiale, la rencontre avec la jeune femme « tenace » sur un banc, son installation chez elle, puis sa fuite - et réflexions débridées, tour à tour prosaïques et philosophiques. Absence au monde Badine dans les séquences provocatrices, acides, morbides et scatologiques du texte, la comédienne nous cueille à froid quand elle exprime avec une fulgurante gravité l'absence au monde de son personnage. Semblant s'être échappée de toutes les passions, elle s'embrase, soudain rattrapée par l'émotion, quand elle évoque la splendeur de la montagne aperçue par la fenêtre ou qu'elle décrit la rupture déchirante avec la femme trop peu aimée, alors qu'elle vient d'accoucher de leur enfant. Silhouette élégante se détachant sur une discrète toile bleu gris, Dominique Valadié concilie tous les contraires d'un texte qui oscille entre désir de mort et chant de vie, burlesque et tragédie, soif et absence d'amour. Econome de ses gestes elle surfe sur le fil d'une insoutenable légèreté. Ce soir, à La Scala Paris, Beckett est une femme. PREMIER AMOUR de Samuel Beckett Réalisation de Dominique Valadié et Alain Françon La Scala Paris, lascala-paris.fr jusqu'au 19 avril durée : 1 h 15 Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Dominique Valadié se plongeant dans la lecture de « Premier amour » (@ Thomas O'Brien)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2023 11:48 AM

|

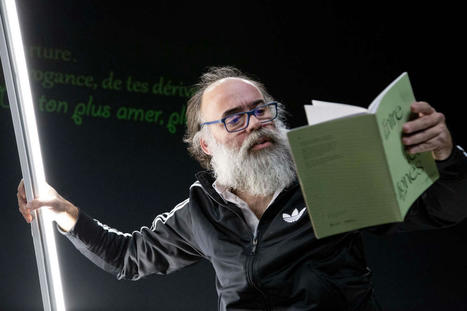

Par Samuel Gleyze-Esteban dans L'Œil d'Olivier - 15 mars 2023

Franck Manzoni commence dans le public, harangue quelques spectateurs attrapés au hasard. Son discours est indéchiffrable, labile. C’est le début d’une plongée dans les tréfonds d’un cerveau tourmenté. Écrit avec l’aide de Simon Delgrange à partir d’un matériau autobiographique, sa propre épreuve de père confronté à l’épilepsie aggravée de sa fille Garance, Et pourtant, il gardait sa tête parfaitement immobile se déploie comme un objet à entrées multiples.

L’acteur évolue comme à l’intérieur d’un espace mental, parmi des formes abstraites et massives sculptées dans le bois. Le personnage de quasi-fou perdu dans son monologue intérieur est l’un des quatre avatars du comédien aux côtés d’un détective, d’un médecin et d’un méditant. Le coauteur, metteur en scène et interprète approche son sujet à la manière d’un pointilliste, faisant converger quatre régimes de parole autour des ténèbres du cerveau révélées par la maladie de Garance. Sont mis dos à dos les paroles fatalement pragmatiques d’un neurologue mettant une famille face au dilemme de l’intervention chirurgicale, avec sa cruelle balance bénéfice-risque, et le témoignage d’un homme qui, face à ces angoisses, trouve l’apaisement dans la méditation, à l’instar de Manzoni lui-même.

Physique et terrien, le comédien de la bande de Catherine Marnas, saisit dès les premières minutes et tient la scène avec une puissance indéniable et presque autant d’humour. Solitaire, cette composition est néanmoins peuplée par la composition du jeune musicien Balthazar Monge, intégré au dispositif scénique, et les sculptures à caractère du plasticien spiritualiste Jean-Jacques Enjalbert. Et si l’on peut s’égarer dans les limbes de ce labyrinthe mental, où sont mis en regard le cerveau tourmenté d’un père et celui, souffrant, d’une fille, cette création, pensée pour le studio du TnBA, n’en offre pas moins un terreau fertile à de multiples interprétations.

Samuel Gleyze-Esteban – Envoyé spécial à Bordeaux Et pourtant, il gardait sa tête parfaitement immobile de Franck Manzoni

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Place Renaudel

33000 Bordeaux

Du 2 au 11 mars 2023

Durée 1h30

Direction d’acteur Faustine Tournan

Création sonore Balthazar Monge

Création lumière Anna Tubiana

Œuvres Jean-Jacques Enjalbert

Avec Franck Manzoni et Balthazar Monge, musicien

Crédit photos ©Pierre Planchenault

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 22, 2023 5:35 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 février 2023 Appels d’urgence, écriture Agnès Marietta, mIse en scène Heidi-Eva Clavier, création lumière Philippe Lagrue, interprète Coco Felgeirolles. Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03. Appels d’urgence est un projet né de l’envie de l’autrice Agnès Marietta d’écrire pour Coco Felgeirolles, travail en trio avec Heidi-Eva Clavier, depuis l’intime sur « l’obsolescence d’une mère par sa famille ». Interviews, échanges, à travers l’expérience de l’actrice, entre fiction et réalité. Mme Waller, professeure de latin dans les sixties surgit de la mémoire de la comédienne: brillante et intransigeante et d’une aura sûre pour les élèves – un texte en aller-retour sur les deux figures. La metteuse en scène dit « opérer ce tissage entre réalité et fiction et comme les couturières, retirer tous les faux-fils pour qu’à la fin, il soit impossible de distinguer l’actrice du personnage ». En exergue au spectacle de Heidi-Eva Clavier, Appels d’urgence, écrit par Agnès Marietta interprété par Coco Felgeirolles, une jolie phrase de La Voyageuse de nuit de Laure Adler, qui se penche sur la vieillesse : « Je ne veux pas me croire jeune, mais je ne veux pas que la société m’ôte, en raison de mon âge, ce sentiment de la continuité de soi qui nous permet d’exister » Le Seule en scène de Coco Felgeirolles aborde les contrées d’un âge de la vie qui avance, toute proportion gardée, car sur le plateau, l’interprète mordante a toujours son mot à dire – vivacité. Depuis le plateau, elle accueille le public, regrettant tout haut qu’il ne prenne suffisamment la peine de regarder les photos d’elle-même, à tous les âges, de l’enfance au présent, exposées un peu en vrac sur les murs de la salle ou collées sur le sol de l’avant-scène. Un peu bougonne, et comme sur le fil du rasoir, elle souligne avec humour et ironie le léger retard des derniers spectateurs. Ella a quelque chose à confier au public de la salle, ces autres « elle-même » – honnêteté et vérité. Cette femme libre remonte le fil de sa vie, au rythme de l’apparition désordonnée des nouvelles technologies – ordinateurs, écrans, internet, i-phones, messages sms, mails et réseaux sociaux. S’impose, inéluctable, l’ère du numérique qui a bousculé les vies, comme s’il n’y paraissait rien. « Je me souviens de l’arrivée du répondeur Certes ça prenait les messages quand on était absents Formidable Mais encore plus formidable Ça nous permettait de filtrer les appels Et de décrocher en fonction de qui appelait Ma mère râlait « Tu es là je sais que tu es là réponds » je répondais encore moins j’appelais le lendemain Maman j’étais au cinéma A dix heures du matin ? t’as été voir quoi Elle n’était pas dupe Je ne lui répondais pas parce que sinon j’en avais pour des heures. » Après les modifications successives des comportements, les petits arrangements quotidiens, s’ensuivent des petits heurts personnels, des difficultés d’adaptation, de réactualisation à des temps autres – leur terminologie nouvelle -, et de soutien quémandé auprès des plus jeunes, obtenu ou pas: « Les réseaux sociaux façonnent la vie en fonction de celui qui va la recevoir : l’ubiquité, être ici et ailleurs en même temps, être là et pas là pareillement ». Méthodes et stratégies de survie pour le moins avouables et défendables, nécessaires à soi : « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange » Le monde entier me dérange, répète celle qui se penche sur la qualité de toute existence intime. « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange. » Constat d’une époque, retour sur une existence – réflexion et jeu – qui poursuit son cours bien vivant, l’interprète incisive répond avec facétie à une société oublieuse qui a tôt fait de séparer jeunes et vieux : elle prend sa télécommande et danse, l’accessoire à la main – ses bras levés dessinent une gestuelle expressive, loufoque et libératrice -, face une TV qui ne la soumettra pas. Elle refuse le mot de certains qui la caractériserait : « malaisante », comme si elle était coupable. Perfecto sur le dos, l’élégante et moqueuse Coco Felgeirolles ne s’en laisse pas conter, attentive aux jours qui passent, elle s’amuse de ces petits bouleversements imposés – puis surpassés – par la technologie et les repères nouveaux d’une société qui se métamorphose et qui met à mal le sentiment d’être, l’échange avec l’autre, la vraie présence, ce contre quoi elle œuvre via le théâtre. Véronique Hotte Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 30, 2022 7:29 PM

|

Par Guillaume Lasserre dans son blog - 27 nov. 2022 C’est en fond de cale d’une péniche amarrée sur le canal de l’Ourcq à Paris qu’Yves-Noël Genod enterre sa vie artistique débutée avec Claude Régy et achevée à la Pop. Prononçant lui-même une oraison funèbre qui emprunte autant à Marguerite Duras qu’à Sylvie Vartan, il fait de « TITANIC, hélas » un vibrant hommage à la scène, beau et triste à la fois, drôle et mélancolique, à son image. Drôle d’endroit pour un adieu. Une fois passé la porte de la péniche la Pop[1] amarrée sur le bassin de la Villette, le spectateur entre de plain-pied dans la salle de spectacle. À l’intérieur, Yves-Noël Genod joue les hôtes de maison, embrasse les amis, salut les inconnus, offre çà et là une coupe de champagne. Le spectacle va bientôt commencer, ou plutôt la mise en bière. Quoi de mieux qu’un fond de cale pour un enterrement ? En l’occurrence celui de la carrière artistique de l’une des figures les plus singulières de la scène française. La sonnerie d’un téléphone portable retentit, laissant entendre une mélodie dont seuls les plus de cinquante ans se souviennent, la chanson d’un amour qui s’achève interprétée en 1976 par une Américaine à Paris. Le jeune homme au téléphone murmure tout d’abord puis se lève pour mieux entonner la rupture, en ressentir la douleur, espérer la dernière étreinte : « Faisons l’amour avant de nous dire adieu ». Derrière lui, une femme âgée, déjà au seuil de sa vie, enfile une robe rouge sang qu’elle assortit de talons aiguilles de même couleur. Une apparition, un fantôme, l’incarnation de la vie dans ce qu’elle a de plus précaire : la brièveté des corps, et de plus beau : la fragilité. La beauté contemporaine est immuablement éphémère. Le prologue s’achève alors que ce couple improbable, sorte d’Harold et Maud du bassin de la Villette incarnant deux temps fondamentaux de la vie, la promesse et le souvenir, deux âges de l’être humain, quitte une scène accidentée par de petites saillies formant tranchées, des trappes qui, si elles ne sont pas laissées béantes sont néanmoins entrouvertes de façon à créer un parcours en relief, comme semé d’embuches, à la surface de ce fond de cale, telle une ligne de vie scarifiée par les affres qu’elle a traversée. « Avant de nous dire adieu » Assis parmi les spectateurs, Yves-Noël Genod esquisse un signe de croix, geste assurément culturel qui n’en est pas moins religieux pour autant, avant d’entamer la longue litanie des raisons qui le conduisent à mettre un terme à sa carrière. S’il se dit en pleine forme, il n’a « depuis quelque temps, plus assez de commandes et surtout pas assez de public pour continuer[2] ». Le temps est venu de la reconversion. « Après tout, j’avais formé des gens, j’avais eu — moi aussi — mon petit conservatoire de Mireille — où pas mal de monde était passé… » rappelle-t-il en introduction. Genod joue sur la figure archétypale du dépassement de l’artiste par de plus jeunes, avouant : « Je suis une grande actrice. Mais un peu d’une autre époque ». Comme toujours chez l’artiste, l’humour se mélange à la poésie et aux sanglots longs. Chacune de ses performances théâtrales est un manifeste. « TITANIC, hélas » n’échappe pas à la règle, interrogeant ici la signification de la création artistique dans un monde au bord du naufrage, un monde où les salles de spectacles ne font plus recette. Faire ses adieux à la scène sur la Seine (ou presque), il fallait oser. À la fois metteur en scène, chorégraphe, comédien, performeur et auteur sans doute le plus prolifique des arts vivants en France – il a plus d’une centaine de spectacles à son actif –, Yves-Noël Genod se forme à l’école d’Antoine Vitez à Chaillot et fut d’abord interprète de Claude Régy pour qui écrire était à la fois « parler et se taire[3] » – le maître aimait à travailler sur les contrastes –, et demandait « aux interprètes d’être au niveau, d’à la fois parler et s’taire, à la fois vivants et morts », et de François Tanguy au Théâtre du Radeau. La pratique du Contact improvisation[4](CI) le fait doucement dévier vers la danse. En juin 2003 lors du festival Let’s Dance au Lieu Unique à Nantes, répondant à l’invitation du chorégraphe Loïc Touzé, il signe son premier spectacle. Simplement intitulé « En attendant Genod », il prend pour modèle le Stand-Up anglo-saxon. Le succès de ce premier spectacle en appelle d’autres. Depuis cette date, il met en scène tous ses spectacles dont les formes hybrides dénotent une certaine résistance aux catégories. Yves-Noël Genod déborde des cases. « J’ai abusé du temps, et à présent le temps abuse de moi » La performance repose sur le texte, lui-même construit par collage de citations plus ou moins célèbres, plus ou moins déformées, évoquant le théâtre, la scène. « Ce spectacle est un jeu de ‘samples’ souvent non référencés » écrit Yves-Noël Genod dans la feuille de salle. Il cite ainsi pêlemêle Vladimir Jankélévitch et Barbara, Emmanuele Coccia et Stéphane Mallarmé, Marcel Proust et Florence Foresti, reprend la fascinante prédiction de fin du monde que Marguerite Duras nous adresse depuis 1986 : « Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur[5] ». Duras avait raison : « Le capitalisme a fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne[6] ». Il prend soin cependant de rappeler que dans la fin du monde il y a aussi la fin de soi, et que si ce thème a été et est si populaire, c’est parce qu’il représente un pas supplémentaire vers notre propre mort. « Dieu merci, notre art ne dure pas » se rassure-t-il, empruntant la formule à Peter Brook. Il est plus proche cependant de la pensée de Madeleine Renaud pour qui le théâtre est du côté de la vie, pas de la mort. Il assume sa mélancolie, affirmant que « la mélancolie, c’est le bonheur d’être triste », mais peine à raconter des blagues belges, avouant lui-même son incapacité à en imiter l’accent. Côté avenir, il annonce, sans même y croire, sa reconversion dans le commerce de bouche, formulant le souhait d’ouvrir une boucherie dans les Cévennes, hésitant encore à la spécialiser : bio ou chevaline. « Sylvie Guillem, il paraît qu’elle élève des ânes. Ça, ça me plairait… » dit-il rêveur. Il s’adresse au public venu ce soir-là en nombre : « Pendant des années, vous m’avez permis de vivre ». Si le désir est intact, les commanditaires sont de moins en moins présents. Peut-être redeviendra-t-il interprète comme avant. Lui qui a été « conçu pour enchanter les foules trois cent soixante-cinq jours par an » préfère se retirer. « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ! » Qu’on se rassure, chaque spectacle d’Yves-Noël Genod est unique et, par conséquent, le dernier, et les prochains n’échapperont pas à ce protocole sans protocole. Soyons sûrs que l’artiste fera ses adieux pendant bien des années encore. C’est bien là tout le mal qu’on lui souhaite. « Le passé ne m’intéresse pas, ne m’intéresse que le présent et un tout petit peu l’avenir ». dit-il, faisant siennes, à nouveau, des paroles de Madeleine Renaud. C’est bien à cet endroit que se situe la grâce, dans l’instant T, le moment présent, ce qui est en train de se faire et qui n’est déjà plus. Telle une épiphanie, « être déplacé par l’autre ». Yves-Noël Genod avait promis du rire et des larmes. La réapparition des fantômes qui avaient ouverts le bal des adieux annonce déjà la fin du spectacle. Que la fête commence. [1] Incubateur artistique et citoyen installé sur une péniche du bassin de la Villette, la Pop ouvre au public en 2016. Structure de production, lieu de résidence, de recherche et d’expérimentation, espace de création multidisciplinaires, elle interroge les rôles et fonctions que jouent la musique et les sons pour l’individu, les communautés, la société ou les écosystèmes. [2] Le texte TITANIC, hélas est disponible à la lecture dans son intégralité sur blog de l’artiste Le Dispariteur, http://ledispariteur.blogspot.com/2022/11/t-exte-de-titanic-helas.html?m=1 Consulté le 27 novembre 2022. [3] « Le maître soumet son auditoire à l'écoute, à la patience. Ponctuant de ses commentaires chaque fragment du poème de Vessas lu par les stagiaires, il instille, entre autres principes, que « le sens apparent n'est pas intéressant », que « seul compte le non-exprimé, le poétique », qu’« il faut faire entendre la multiplicité, les sens contraires ». Bref, qu’il ne faut pas lire, mais rêver en lisant et remplacer la passivité par l'activité » ou, en d'autres termes, « qu'il faut lire et écouter en même temps ». Dans ce contexte, se taire ou parler constitue un travail identique pour l'acteur : c'est ici la première leçon », Virginie Lachaise, « Claude Régy : une leçon de maître », Jeu, n°129, 2008, pp. 72–76. [4] Champ de recherche par le mouvement initié par le chorégraphe et danseur américain Steve Paxon à partir de 1972 qui en donne la définition suivante : « Ce n’était pas de la lutte, une forme d’étreinte, du sexe, de la danse sociale, pourtant c’était en partie un peu de tout cela. Il fallait trouver un nom (…). Contact Improvisation… ? », Steve Paxton, Nouvelles de danse N°38-39, 1999, p.113. [5] Marguerite Duras. « Tchernobyl, une mort géniale. Entretien avec Gilles Costaz », Le Matin, 4 juin 1986. [6] Ibid. TITANIC, hélas - Conception Yves-Noël Genod. Interprétation Aymen Bouchou, Mariella Mounnie et Yves-Noël Genod. Son Benoît Pelé. Scénographie et lumière Philippe Gladieu. Production Le Dispariteur. Coproduction La Pop Du 25 au 27 novembre 2022. La Pop

Face au 61, quai de la Seine, Bassin de la Villette

75 019 Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 21, 2022 11:38 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 20 nov. 2022 En une heure dense et dansante, le comédien Fitzgerald Berthon nous plonge dans une évocation profonde du destin de celui qui fut condamné à mort pour avoir tué un gardien de la paix et découvrit Dieu, le Christ et la Vierge Marie en prison. Il y a quelque chose d’impardonnable dans le comportement de Jacques Fesch, fils de famille indolent qui préféra fréquenter Saint-Germain-des-Prés plutôt que d’aller jusqu’au bac. Il y a quelque chose d’impardonnable et d’ailleurs la société de son temps ne lui pardonna rien puisqu’il fut condamné à mort, au temps de la guillotine, pour avoir, après une tentative de vol à main armée, abattu un policier, le 25 février 1954, dans le quartier de la Bourse, à Paris. Jacques Fesch trouva la foi en prison. Il eut des guides. A commencer par son avocat, homme qui avait dû renoncer à sa vérité de conscience et de désir, et qui savait ce qu’était la souffrance. Jacques Fesch affronta la vérité de son caractère et de sa fatale sortie de route, dans l’enfermement particulièrement cruel des prisons de son temps. Ce blouson doré solitaire, qui trouva tout de même un ami pour l’accompagner dans sa tentative de braquage -ce dernier tenta au dernier moment de trouver des aides pour convaincre la tête brûlée de renoncer à son projet- est devenu, au fil du temps, un modèle, un homme de foi qui éclaire l’Eglise à tel point que son procès en béatification a été ouvert. Ne racontons pas ici toute la vie de Jacques Fesch : le spectacle a ceci de puissant qu’il est assez clair pour que les personnes qui ne connaîtraient rien de cette vie, en saisissent assez. Pour ce moment intitulé Dans 5 heures, plus simple serait difficile : une table, une chaise, au sol un rectangle délimité par un trait blanc, des lumières, des voix off, du son, de la musique. On est à fleur de plateau dans le petit espace du Théâtre La Flèche, rue de Charonne, au fond d’une cour très séduisante. Le public, nombreux, semble acquis à la cause et du « héros » et du spectacle. Mais l’on n’est ni au catéchisme, ni dans une entreprise d’animation culturelle. Il s’agit bien de théâtre et de théâtre puissant. Lumières et son, signés Vincent Hoppe, voix off d’Eric Devillers et de Maxime d’Aboville, regard pour la danse, Jann Gallois, regard pour le théâtre, collaboration artistique, Vincent Joncquez. Toute une équipe pour que Fitzgerald Berthon puisse incarner, de toutes ses fibres et avec audace, rigueur, sincérité, ce parcours bouleversant. Il y a donc de la danse dans cette évocation. Une danse très expressive, une danse de combat en même temps. Et puis le récit, les pensées. C’est en puisant dans les écrits de prison de Jacques Fesch que Fitzgerald Berthon a mis au point le texte. Voix bien placée, regard proche puisque la salle est petite, se déplaçant, d’abord dans les limites du rectangle tracé au sol, puis suivant l’extérieur, comme s’il retrouvait la liberté avec la foi, il impose, par-delà sa personnalité athlétique, l’homme Fesch, mais d’abord ses questions, ses errements, sa découverte d’un sens à la vie, au destin. Un moment bref, d’une heure à peine, mais fort et d’une haute qualité d’intelligence et de sensibilité. Jacques Fesch était né le 6 avril 1930, à Saint-Germain-en-Laye. Il mourut le 25 février 1954. « Dans 5 heures », « Conversion d’un condamné », d’après les écrits de prison de Jacques Fesch, par Fitzgerald Berthon. Jusqu’en février. Les samedis à 19h00. Durée : 1h00. A La Flêche Théâtre, 77 rue de Charonne, 75011 Paris. Tél : 01 40 09 70 40. Les écrits de Jacques Fesch sont disponibles à l’issue des représentations. Armelle Héliot Légende photo : Dans la solitude de la cellule, un homme va être transfiguré. La Flèche. Photographie de Christophe Raynaud de Lage. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 27, 2022 9:37 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 21 octobre 2022 Frêle et pudique, il incarne le père imaginé par Antonio Tarantino dans Vêpres de la Vierge bienheureuse, dans une mise en scène sobre et sensible de Jean-Yves Ruf. C’est Olivier Cruveiller et Paul Minthe qui avaient fait connaître à Jean-Yves Ruf La Passion selon Jean d’Antonio Tarantino, texte traduit par Jean-Paul Manganaro et publié aux Solitaires Intempestifs. Ils créèrent le spectacle vers 2010. L’écrivain, d’abord connu comme plasticien, peintre, sculpteur, s’était mis tardivement à l’écriture dramatique. A plus de cinquante ans. Sa manière de transcrire, en d’étranges textes irrigués d’une culture chrétienne, mais puisant ses racines dans les vieux fonds mythologiques méditerranéens, sa passion pour les humbles, sa manière ferme d’affronter les réalités de la société, lui valurent une reconnaissance immédiate et de nombreux prix prestigieux. Les artistes et le public l’aimeront toujours. Né le 10 avril 1938, à Bolzano, dans le nord-est de l’Italie, Antonio Tarantino s’est éteint le 21 avril 2020. Partout célébré, traduit, il avait pourtant été rattrapé par la pauvreté, comme s’il avait rejoint ses « personnages » -mais il avait reçu une aide de l’Etat… Un être à part, une âme forte. Aujourd’hui, on peut donc découvrir Vêpres de la Vierge bienheureuse. Dans la petite salle du Rond-Point, salle Roland-Topor, dans une proximité émouvante avec l’unique interprète, l’interprète unique qu’est Paul Minthe. Un banc et une urne funéraire. On comprend que l’homme, avec son pantalon qui plisse sur ses talons, son chapeau vissé sur la tête, attend le bus qui le ramènera vers la gare. L’urne est celle des cendres de son fils. Il avait fui sa famille. A Milan, il a basculé : travesti, prostitué, malheureux. Il a fini par se suicider. Tardivement, son père se reprend. Il le comprend, il le célèbre. Dans le monologue de cet homme frêle comme un enfant, les voix de la mère, les voix des voisins, pointent parfois. Le texte est difficile parfois, à cause de ces ruptures peu marquées. Jean-Yves Ruf dirige avec tact, intelligence, tendresse, le comédien et donne à entendre ces étranges « vêpres ». Le père ne se justifie de rien. Il lui a fallu le temps de la séparation pour comprendre son enfant. A la fin, il lui donne des conseils. Surtout ne pas se séparer de sa belle robe rouge, ni de ses cothurnes : ainsi sera-t-il accepté dans l’au-delà. Celui des Grecs. Car c’est là qu’il a sa place, une fois traversé le Styx redoutable… La ferveur contenue, la voix tendre, la douceur et la grâce de Paul Minthe, sont magnifiques. Tout, ici, bouleverse. Mais sans démonstration aucune. Un art très fin préside à la représentation. Armelle Héliot Théâtre du Rond-Point, à 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h30. Durée : 1h15. Jusqu’au 30 octobre. Tél : 01 44 95 98 21. Texte aux Solitaires Intempestifs. www.theatredurondpoint.fr Légende photo : Paul Minthe dans la mise en scène de Jean-Yves Ruf - Crédit Photo © Alban van Hassenhove Autre critique de Christine Friedel publiée dans Théâtre du blog : Un petit homme frêle porte sur son bras, très simplement, comme un bouquet de fleurs embarrassant ou un enfant tenu avec une certaine maladresse, l’urne contenant les cendres de son fils. C’est l’histoire d’un éloignement, d’une séparation, entre un pas-grand-chose de père et un fils inquiet, différent et qui se fera travesti à Milan. Il faudra son suicide par noyade pour que le père remonte le courant et, faute de le ramener à la maison, l’accompagne enfin. Il parle de sa propre vie, pas reluisante, faite de bagarres et traîneries de bistrot, avec des copains qui ne valent pas mieux que lui. Traversant son récit, la voix de la femme, de la mère, en colère contre ce propre à rien incapable d’apporter une lire à la maison, sinon fauchée en douce.

Et puis on entend celle du fils, douloureuse. Et c’est comme si ces voix transformaient l’homme. Elles font de lui le « psychopompe », le tendre accompagnateur de l’âme de son fils jusqu’au cœur de la mort. Ta robe de fille, tes talons hauts ? Oui, garde-les, glorieux, cela t’ouvrira une priorité chez les morts. Tu pourra te payer le passage du Styx. Et les anges battent des ailes, apaisants….

Antonio Tarantino, récemment disparu comme on dit, mais très présent par son théâtre, était aussi peintre et sculpteur. On est tenté de déchiffrer dans son écriture cette pratique d’artiste : il écrit comme on peint au couteau, avec de la matière, posée en gestes larges ou par petites touches. Cela donne une langue heurtée, bizarre, dérobée, avec des trous– rendons un hommage particulier au traducteur, Jean-Paul Manganaro- et pas commode à lire.

En compensation, cette langue donne beaucoup au théâtre, au personnage comme au comédien. Double effet : ce collage, ces accidents permettent aux différentes voix qui traversent ces Vêpres de se faire entendre, et au spectateur de suivre de mieux en mieux le chemin que fait dans sa tête ce père pas intéressant, à l’en croire.

On dira que c’est le principe même de l’écriture théâtrale, mais Tarantino en joue, dans ce flux interrompu, avec une force particulière.

Cette langue de théâtre unique permet de passer à l’état brut du social, au très intime, et du très intime, au spirituel. Tout en permettant au public de faire la synthèse des émotions ressenties. Grandissant son fils dans la mort, le père accède lui-même à une dignité et devient la « mater dolorosa » consolatrice « bienheureuse » de cette mort réconciliée. Passion selon Jean est le premier texte d’Antonio Tarantino que Paul Minthe a apporté à Jean-Yves Ruf, en 2008. Avec Olivier Cruveiller, il lui en avait fait entendre une lecture. Car il faut l’entendre, il faut l’effort des comédiens, leur présence physique pour que cette écriture prenne sens, avec sa force et sa musicalité. Jean-Yves Ruf est musicien, et, avec Paul Minthe, a réussi l’interprétation parfaite.

Une mise en scène très discrète : le père est debout devant un banc, finit par s’asseoir, avec ce poids lourd sur les bras, épuisé par le chemin parcouru dans sa conscience et ses émotions, mais l’air de rien, comme on attend l’autobus. En réalité, il se passe beaucoup de choses. Acteur et metteur en scène, ensemble creusent de plus en plus profond, sans relâche, dans la vérité du personnage.

Et la vaillance du comédien suit, sans faille, sans lâcher la simplicité de l’ «homme de rien». C’est tout et c’est essentiel. Et sans doute, ce qui produit certains soirs, un si beau silence avant les applaudissements. Le public, lui aussi, est entré dans une émotion et une pensée partagées.

Christine Friedel / Théâtre du blog Jusqu’au 30 octobre, Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, Paris (VIII ème). T. : 01 44 95 98 00. Le texte de la pièce est publié aux Solitaires intempestifs.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 29, 2022 7:34 AM

|

Par Fabienne Darge (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) le 28 septembre 2022

La comédienne et le chorégraphe reprennent le solo d’une intensité exceptionnelle créé en 2008 par Patrice Chéreau sur un des textes les plus forts de l’écrivaine.

« Alors, comment ça va avec La Douleur ? » Dominique Blanc éclate de rire : on lui pose la question tous les jours. Et la réponse est simple : « Très bien ! » Dans la salle de répétition du TNP de Villeurbanne (Rhône), la comédienne rayonne et vibre d’émotion à l’idée de reprendre aujourd’hui ce spectacle créé en 2008 par Patrice Chéreau, avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Dominique Blanc avait tourné pendant quatre ans, de ville en ville et jusqu’au Vietnam et au Japon, ce solo d’une intensité exceptionnelle, créé à partir d’un des textes les plus forts de Marguerite Duras, paru en 1985. L’écrivaine y fait le récit de l’attente insupportable, au printemps 1945, de son mari Robert Antelme, déporté à Dachau, et dont elle ne sait s’il est vivant ou mort. « J’avais toujours rêvé de vivre et de vieillir avec ce spectacle », raconte la comédienne. Et puis Patrice Chéreau est mort, en 2013, Dominique Blanc est entrée dans la troupe de la Comédie-Française, et La Douleur a été mise en sommeil. Lire aussi (en 2011) : Une actrice, une auteure, seules et géniales Mais le désir était toujours là, de reprendre ce spectacle intemporel, de réactiver la rencontre, brûlante, entre la comédienne et le texte. Thierry Thieû Niang a eu envie de jouer le jeu lui aussi, et a rendu cette renaissance possible. C’est lui, grand lecteur de Duras, qui avait mis La Douleur entre les mains de Chéreau et de Dominique Blanc. A l’époque, ils cherchaient des textes pour des lectures en duo. « J’ai commencé à lire Duras très tôt, parce qu’elle me racontait un Vietnam que mon père ne me racontait pas », confie-t-il, avec son sourire lumineux. Lire aussi (en 2011) : Et Dominique Blanc fit capitale « La Douleur » Thierry Thieû Niang, qui avait composé toute la partition corporelle du spectacle, et Dominique Blanc sont donc allés fouiller dans leurs archives personnelles, pour trouver les éléments nécessaires à ce remontage. Il n’existe aucune captation de La Douleur : Chéreau l’avait voulu ainsi, qui estimait que le théâtre enregistré n’avait aucun sens. Mais l’un et l’autre avaient gardé des cahiers et des documents, notes scrupuleuses sur les mouvements du spectacle pour le premier, brochures annotées avec les indications d’interprétation de Chéreau pour la seconde. « Une mémoire du corps » Ni l’un ni l’autre ne se sont posé la question de changer la mise en scène établie par Chéreau. « C’est une forme suffisamment simple, sans âge, pour qu’on puisse la réinvestir et la faire vivre », constate Thierry Thieû Niang. Dominique Blanc a ressorti de ses armoires personnelles le costume qu’elle portait à la création, et qu’elle avait déjà, à l’époque, extrait de son propre vestiaire : un chemisier, une jupe et un manteau qui pourraient être des années 1940 comme d’aujourd’hui ou des années 2000. Quant à la scénographie, elle avait été conçue – de manière assez visionnaire aujourd’hui où l’on commence à réfléchir, pour des raisons écologiques, à la question du transport des décors – comme une base adaptable dans tous les lieux où serait joué La Douleur. Il a donc suffi d’aller chiner parmi les trésors des réserves du TNP pour trouver les chaises et la petite table de bois qui occupent le plateau nu, juste habillé par les lumières en clair-obscur, évocatrices de la guerre, de Gilles Bottacchi. Dominique Blanc, comédienne : « Je retraverse le texte avec ce que je suis aujourd’hui, et avec ce qu’est devenu le monde » L’enjeu, à partir de là, était de « remettre au présent » le texte, indique Dominique Blanc. « Je peux témoigner qu’il existe vraiment une mémoire du corps. Les gestes, les mouvements, tout est revenu, au fil des répétitions. Tout a pu renaître, mais différemment, bien sûr. Je retraverse le texte avec ce que je suis aujourd’hui, et avec ce qu’est devenu le monde. Les six ans que j’ai passés à la Comédie-Française, où l’on joue beaucoup, avec des metteurs en scène très différents, m’ont fait grandir en liberté, en présence. Le travail mené avec Lars Noren sur Poussière, notamment, a beaucoup compté, grâce à la capacité extraordinaire qu’avait cet auteur [disparu en 2021] à plonger dans les replis de l’humain. » Avant même le début des représentations, la comédienne prend conscience que le texte ne résonne pas tout à fait de la même façon de nos jours qu’à la création du spectacle. « La vibration ne peut être que différente. A l’époque, le ressenti était encore très lié à la seconde guerre mondiale, aux traces qu’elle a laissées dans nombre de familles, précise l’actrice. Aujourd’hui, la guerre est à nouveau à nos portes, avec ce qui se passe en Ukraine, et le texte s’est réinscrit dans un présent. On redécouvre Duras, qui a tout pour plaire aux jeunes gens d’aujourd’hui, dans sa manière d’aborder l’amour, la guerre, la solitude et l’attente d’une femme, mais aussi la résistance, la solidarité et le courage. Ce qui est toujours incroyable, chez elle, c’est sa puissance de vie et de désir. Dans La Douleur, elle ne parle que de cela : d’êtres qui ont cette capacité de renaître, de dépasser les atrocités qu’ils ont traversées par leurs forces de vie et d’amour. » La Douleur, de Marguerite Duras. Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang. Théâtre national populaire de Villeurbanne, jusqu’au 9 octobre. Puis en tournée jusqu’en juin 2023, notamment à Paris, à L’Athénée-Théâtre Louis-Jouvet, du 23 novembre au 11 décembre. Fabienne Darge (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) Légende photo : Dominique Blanc dans « La Douleur », le 15 septembre 2022, au TNP de Villeurbanne (Rhône). SIMON GOSSELIN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 8, 2022 7:25 PM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 8 juin 2022 Le comédien de 39 ans livre un récit d’émancipation intime et drôle, sans être impudique, au Théâtre de la Reine blanche, à Paris.

Comment s’affranchir du diktat de la virilité pour parvenir au bonheur d’être soi ? Résumer ainsi le spectacle de Mickaël Délis, c’est prendre le risque de faire fuir le lecteur (et potentiel spectateur) lassé des questions de genre qui agitent notre époque. Pourtant, ne fuyez pas ! Car Le Premier Sexe, bijou de seul-en-scène introspectif, n’est ni militant ni larmoyant, mais truculent, romanesque et formidablement écrit. Sur la forme, le récit de cette émancipation emprunte des codes archiconnus : sur un plateau sans décor, un seul comédien habillé de noir, avec un tabouret et une craie pour accessoires, interprète de multiples personnages jalonnant une histoire personnelle (parents, amis, enseignants, psy…). Mais, sur le fond, Mickaël Délis, mis en scène avec habileté par Vladimir Perrin, a le don de transformer son parcours de petit garçon, d’adolescent et d’homme en autant d’expériences intimes qui exaltent une quête identitaire universelle. Le résultat est à la fois drôle, touchant et extrêmement sincère, grâce à la capacité de ce comédien d’alterner personnages (dont l’inoubliable professeur d’université résumant à merveille l’essai XY, de l’identité masculine, d’Elisabeth Badinter – Gallimard, 1949 –, mais aussi la mère follement excentrique) et réflexions pour tous sur la manière de se construire et de penser par soi-même. Cette aventure théâtrale – sauvée de nombreuses annulations pour cause de pandémie de Covid-19 – arrive au bon moment pour son auteur. « Ce spectacle aurait été impossible il y a dix ans, car il est non pas une thérapie, mais le fruit d’une thérapie », résume-t-il. Rencontrer Mickaël Délis, c’est faire connaissance avec un homme au faux air de Vincent Dedienne, volubile, souriant et réellement « bien dans [ses] pompes ». A 39 ans, ce « chantre de l’analyse » a eu besoin de ce nécessaire « temps long ». Il lui a permis d’acquérir la confiance d’être, pour la première fois, seul en scène et de « dépasser la colère » des violences vécues par les injonction de la masculinité pour la remplacer par l’humour. « Dans un élan narcissique » La construction de ce spectacle a commencé en 2018. Mickaël Délis a, cette année-là, « carte blanche » au théâtre parisien de La Loge. « Je me suis alors souvenu du choc qu’avait suscité en moi la lecture du Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir. Pourquoi ne pas faire le pendant, Premier Sexe ? », Loin, très loin du pamphlet du même nom écrit par Eric Zemmour. Pour éviter l’écueil didactique et rendre le sujet plus accessible, Mickaël Délis choisit de retenir le déroulé du tome II de l’essai beauvoirien, soit l’expérience vécue, mais en version masculine. Cet ancien étudiant littéraire (hypokhâgne, khâgne, option anglais, troisième cycle de littérature anglo-saxonne) s’est nourri de multiples lectures, de Beauvoir à Despentes, de Welzer-Lang à Olivia Gazalé, etc., et a peaufiné son seul-en-scène sous le regard de son frère jumeau, David Délis, musicien et graphiste. Dans la famille Délis, établie du côté du bassin d’Arcachon, tout le monde est artiste. Père sculpteur et designer, mère céramiste et photographe. « Au départ, je les ai tellement vus galérer que je ne voulais surtout pas être comme eux. Alors j’ai fait des études avec l’idée de devenir enseignant-chercheur », se souvient-il. Mais une petite annonce collée sur un mur, « Devenez star, faites un book », le fait bifurquer, « dans un élan narcissique », dit-il en souriant, de la Sorbonne au conservatoire d’art dramatique du 20e arrondissement de Paris. Une réflexion salutaire, mais sans injonctions, sur la déconstruction des stéréotypes de genre Ses premiers textes sont sélectionnés par le Théâtre du Rond-Point dans le cadre du concours interconservatoires. Mais pas question pour lui d’être un saltimbanque « miséreux ». Artiste multicarte, il multiplie de rémunérateurs films institutionnels et scénarios de publicités qui le mettent à l’abri pour développer ses propres pièces (#Jesuisleprochain) et travailler avec plusieurs compagnies (Théâtre de la Lune, Philippe Person, L’Etoile bleue…). Jusqu’à cette expérience solitaire au théâtre La Loge, qui a convaincu ce fugace chroniqueur de l’émission « C à Vous » sur France 5 de se raconter, de raconter avec panache cet enfant né au milieu d’« hommes pas franchement admirables et de femmes pas souvent admirées », cet ado « toujours pris pour une fille », ce jeune homme qui sent « son corps libre et vivant » sur la musique de Britney Spears. Le Premier Sexe n’est pas un spectacle sur l’homosexualité, mais l’autobiographie d’un homme libéré dont l’histoire peut permettre à chacun de s’identifier dans ce chemin vers l’émancipation. Intelligemment réalisé (rarement une chemise blanche pour simple accessoire aura offert autant de possibilités), terriblement drôle sans être impudique, ce spectacle fait tout simplement du bien et permet une réflexion salutaire, mais sans injonctions, sur la déconstruction des stéréotypes de genre. A ceux que tous ces mots font peur, l’histoire de Mickaël Délis est une belle entrée en matière, généreuse et sans « prise de tête » avec, en prime, un joli geste théâtral. Le Premier Sexe, c’est l’histoire d’un homme qui a beaucoup réfléchi sur ce qu’être un homme veut dire. Le Premier Sexe, ou la grosse arnaque de la virilité, de et avec Mickaël Délis, mise en scène Mickaël Délis et Vladimir Perrin, jusqu’au 18 juin, au Théâtre de la Reine blanche, Paris 18e. Sandrine Blanchard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 29, 2021 9:54 AM

|

par Fabienne Arvers dans Les Inrocks le 26 novembre 2021

“Tout va bien Mademoiselle“ de Marie Rémond - © Giovanni Cittadini

Transformer l’épreuve de la maladie en énergie de vivre, c’est le pari relevé par l’héroïne de ce spectacle adapté du podcast Superhéros/Hélène.

À quoi ça tient un destin, une ligne de vie, les contours d’un combat ? Pour Hélène, ça commence à cinq ans lorsqu’elle attrape un staphylocoque. Non décelé, non soigné. À 16 ans, ses reins ne fonctionnent plus. Commence alors son long parcours de combattante, entre dialyses et greffes de reins successives. L’ironie du sort ? C’est parce qu’Hélène n’a pas été soignée enfant qu’elle découvre adolescente que sa naissance cache un secret de famille jusque-là bien gardé. Mais ne dévoilons rien des révélations faites au cours d’un spectacle qui nous a mis KO debout d’admiration et d’émotions mêlées. Parce que même si l’on connaît Hélène, professionnellement et amicalement, même si l’on savait qu’elle avait réalisé le podcast Superhéros/Hélène avec le journaliste Julien Cernobori et que c’était déjà, pour elle, une façon de mettre des mots sur son expérience, le passage de relais effectué avec Marie Rémond sur un plateau de théâtre se révèle furieusement cathartique. Et cela, que l’on connaisse ou non Hélène, tant l’interprétation qu’en donne l’actrice culmine de fraîcheur, de candeur, d’endurance et d’une détermination sans faille, renvoyant au délicat échafaudage élaboré de l’enfance à l’âge adulte, au rapport singulier qu’on entretient avec la maladie, le deuil, l’amitié, l’amour. >> À lire aussi : Réserver : les spectacles à ne pas manquer en novembre 2021 ! (partie 4) Rien ne vaut la vie “À 17 ans, on m’a dit que j’avais une vie extraordinaire, plus exactement hors de l’ordinaire, indique Hélène Ducharne. Depuis j’ai tenté années après années, de composer le puzzle de cette existence fondée sur un secret de famille. Mes proches m’ont souvent conseillé d’écrire cette histoire. Après plusieurs tentatives, j’ai abandonné. Un jour, autour d’un café, j’ai discuté avec mon ami Julien Cernobori, journaliste à Radio France. Il avait comme projet de raconter, en podcast, des histoires de ‘Super héros du Quotidien’. Je serai le numéro zéro. J’avais trouvé mon vecteur…“ C’est le démarrage de ce podcast qu’on entend en ouverture de Tout va bien Mademoiselle !, le plateau éclairant un appartement chaleureux. Tout le contraire de l’atmosphère aseptisée des hôpitaux où se déroule pourtant une grande partie de son récit. La scénographie est comme le miroir de la personnalité d’Hélène : accueillant et lumineux. Assise à sa table et proposant café sur café à son interlocuteur invisible, Marie Rémond reprend la balle au bond avec une évidence et une légèreté qui va nous chavirer tout au long de la représentation. Une interprétation d’une justesse à couper le souffle qui tient aussi à la relation tissée entre l’actrice et son “personnage“ : “Je rencontre Hélène en 2012 lorsque nous jouons André au théâtre du Rond-Point. Son enthousiasme, son énergie, son implication en font l’une des meilleures attachées de presse que j’ai rencontrée. Nous sympathisons. (…) En juin 2020, après le confinement, Hélène m’appelle, nous nous voyons, elle me parle de l’idée de créer Superhéros sur scène et, pour choisir qui pourrait incarner ce texte, elle me dit qu’elle a pensé à moi, qu’elle y pense depuis longtemps mais n’osait pas m’en parler. On ne peut pas me faire de plus beau cadeau. (…) Sans jamais se départir de son humour et sa joie, elle nous raconte que la vie n’est pas un long fleuve tranquille mais que comme le chante Souchon rien ne vaut la vie…” Par quelle alchimie a–t-elle trouvé le ton juste et l’intonation précise ? Comment a-t-elle mis le doigt sur cette curiosité toujours en éveil, cette absence totale de jugement ou de ressentiment et cette empathie relevant chez Hélène d’une seconde nature ? Dans Le Coût de la vie, Deborah Levy écrit : “Le métier d’acteur est étrange parce qu’il revient à élire domicile à l’intérieur de quelqu’un.” On ne saurait mieux dire. Tout va bien Mademoiselle !, de Julien Cernobori et Hélène Ducharne, d’après Superhéros/Hélène, un podcast. Adaptation et mise en scène Christophe Garcia et Marie Rémond, avec Marie Rémond, jusqu’au 19 décembre au théâtre du Rond-Point.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 22, 2021 6:02 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 21 nov.2021 Jean-Philippe Toussaint a écrit pour le sociétaire de la Comédie-Française, un texte envoûtant, La Disparition du paysage. Aurélien Bory orchestre avec subtilité la représentation, espace et mise en scène, tandis que l’interprète déploie subtilement son grand art.

Dans la nuit de l’espace, on aperçoit quelque chose qui ressemble à un fauteuil roulant. Puis, furtivement, surgissant d’une porte côté jardin, le comédien, dans un trench-coat beige, se glisse jusqu’à ce siège. Comme une respiration, l’image, de lumière et de géométrie, va accompagner toute la représentation. Passant par des moments où l’on peut croire voir des nuages, la mer au loin sans doute, le ciel. Plus tard, le toit d’un bâtiment délabré et même des ouvriers en train de monter un étage supplémentaire en haut du vieux casino d’Ostende. Car nous ne sommes pas perdus, pas largués, pas égarés. L’homme qui s’adresse à nous le sait et nous le dit : il est à Ostende, en convalescence. Il parle même de l’aide-soignante, qui, matin et soir, s’occupe de lui. Mais il aurait oublié, beaucoup. Ici, la lumière d’Arno Veyrat, la musique de Joan Cambon, sont de véritables partenaires de ce livre de l’intranquillité, qui se feuillette pourtant dans une paix crissante comme neige. On suit, au soupir près, le récit de l’homme. La voix particulière, l’articulation précise et le timbre feutré de Denis Podalydès, sa magistrale capacité à donner de l’épaisseur aux écritures, à les rendre sensibles dans l’espace, font ici merveille. Aurélien Bory, artiste qui sait donner corps, fût-il évanescent, à ses intuitions, s’appuie toujours sur les textes, sur l’encre. Il se renouvelle chaque fois. Pas de recette qu’il appliquerait, fort d’un savoir-faire de virtuose. C’est pourquoi il magnifie les propos, leur donne, sans les surligner, une puissance encore plus prenante. On ne pouvait imaginer développement plus beau, plus intelligent. Jean-Philippe Toussaint est un écrivain remarquable. Marqué par l’actualité, la violence de la réalité, il la transmute en une fable mystérieuse et séduisante, un conte noir et cruel. L’homme assis à la fenêtre et qui voit disparaître le paysage, est un « personnage », mais c’est aussi l’écrivain, mais c’est aussi l’interprète, le metteur en scène et scénographe. Il est aussi, d’une certaine manière, l’homme occidental du XXIème siècle, en proie à des bouleversements qu’il tente de comprendre. C’est pourquoi, d’une situation unique, ce ciel d’Ostende, le cercle s’élargit à l’univers. L’interprétation de Denis Podalydès, jusqu’à ses regards que bientôt –car le « personnage » se déplace- on pourra saisir, les modulations de sa voix, les stridences muettes, jusqu’aux explosions finales, grondements sourds et lumières aveuglantes, tout subjugue. C’est un grand moment de haut théâtre, d’art, de littérature. Une heure , comme un souffle qui caresse et emporte loin. De l’autre côté du temps, de l’autre côté de la vie. Rare et magistral. Armelle Héliot Théâtre des Bouffes du Nord, à 20h30 et autres horaires à vérifier. Jusqu’au 27 novembre. Tél : 01 46 07 34 50. Légende photo : Est-ce un homme vaincu ? Un homme qui a traversé la paroi de nacre qui sépare la vie de la mort, la conscience du rêve ? Photographie Aglaé Bory. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 13, 2021 9:18 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 13 nov. 2021 La comédienne dit l’un des textes du recueil Feux, celui consacré à la figure de Marie-Madeleine. Pensées audacieuses, écriture puissante, comédienne magnifique. Pas même une heure. Juste le temps de donner corps, sensibilité, puissance à ce texte audacieux d’une Marguerite Yourcenar de 32 ans, se défendant d’une immense aventure d’amour non partagé. Feux, comme feux de l’amour chez Racine. Embrasement, carbonisation. Toutes les figures de Feux, des nouvelles aux allures de poèmes en prose, toutes les figures viennent de l’Antiquité : Phèdre ou Sappho, Antigone, Clytemnestre ou Achille, Patrocle, Phédon. Sauf Marie-Madeleine. « Dans Feux, où je croyais ne faire que glorifier un amour très concret, ou peut-être exorciser celui-ci, l’idôlatrie de l’être aimé s’associe très visiblement à des passions plus abstraites, mais non moins intenses, qui prévalent parfois sur l’obsession sentimentale et charnelle », analysait, des années après la parution du recueil en 1936, l’écrivain des Mémoires d’Hadrien et de L’Oeuvre au noir. Brigitte Catillon explique dans quelles circonstances elle a lu ce texte, alors qu’elle tournait un film, à Jérusalem, dans les années 80. Elle est frappée par cette découverte. Des années plus tard, en 2018, elle propose, au Petit Louvre, à Avignon, une version de Marie Madeleine. Au Poche-Montparnasse, sous le pinceau des lumières très délicates d’Orazio Trotta, avec, comme unique partenaire, la musique, très subtilement présente, de Nicolas Daussy, une musique vivante et vibrante comme les rumeurs de la vie même, Brigitte Catillon, interprète ultra-sensible, présence, beauté, voix très harmonieuse, intelligence de toutes les écritures –elle a tout joué, du plus classique au plus contemporain- donne vie à ce texte très étonnant. Une tunique légère, imprimée dans des tons beiges et dorés, un foulard qui dégage le visage, dans les mêmes couleurs, c’est tout. Un pantalon et des sandales. Tout sonne juste, vrai. La comédienne, remarquable depuis toujours, est ici au cœur de ce qu’elle a souhaité, conçu. Son interprétation est remarquable. Forte personnalité, beauté évidente, Brigitte Catillon laisse toute sa place à l’écriture même de Marguerite Yourcenar. Elle a de la grâce, elle bouge bien, comme une danseuse au port de reine. Marie-Madeleine ? Une jeune femme abandonnée par son jeune époux qui préfère suivre un homme à la parole fascinante, une jeune femme qui se vend, corps mais non pas âme, une jeune femme qui se retrouve auprès du Christ, pour qui elle a été jetée dans le désarroi. Trois voix, ici, en quelque sorte. Marie-Madeleine, le mari, le Christ…Marie-Madeleine répond à des questions que l’on n’entend pas. Il ne faut pas que nous en disions plus car, ici, la plupart des spectateurs –à commencer par nous-même- découvrent ce texte que l’on ne connaissait pas et que nous dévoile le travail plein de tact et de pudeur de Brigitte Catillon. Au Poche, on est dans la proximité. Les regards, les imperceptibles mouvements de l’être, tout impressionne et fait sens. On se dit, bêtement, qu’elle était gonflée, Marguerite Yourcenar ! Un moment de théâtre, de poésie, un texte taillé dans l’étrange pensée d’une jeune femme de 32 ans, amoureuse enflammée qui tente de juguler sa passion mais s’y abandonne. Théâtre de Poche-Montparnasse, salle du haut, chaque dimanche à 17h00 et le lundi à 19h00. Durée : 55 minutes. Tél : 01 45 44 50 21. Texte de Marguerite Yourcenar, Gallimard. Légende photo : Une comédienne dans la simplicité d’une interprétation profonde et bouleversante. Photographie de Laurencine Lot. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 14, 2020 7:05 AM

|

Sur la page de l'émission d'Olivia Gesbert La Grande Table sur France Culture -8/10/2020 La comédienne Valérie Dréville, celle qui a joué avec les plus grands metteurs en scène, se raconte et nous parle de "Danses pour une actrice", une pièce pensée pour elle par le chorégraphe Jérôme Bel pour le Festival d'Automne 2020.

Lien pour écouter l'émission (30 mn)

Depuis bientôt 40 ans, la comédienne Valérie Dréville déploie son art de la métamorphose aux côtés des plus grands metteurs en scène, d'Antoine Vitez à Sylvain Creuzevault, en passant par Claude Régy, disparu le 26 décembre 2019, Thomas Ostermeier, Alain Françon... De ces incarnations auprès de directeurs d'acteurs aussi singuliers que différents, elle retire une énergie vitale. Chacun de ces rôles l'accompagne et lui procure une grande richesse ainsi qu'une diversité d'approches du jeu de comédienne.

Valérie Dréville se considère comme une "éternelle élève". Il s'agit pour elle de faire table rase, de tout remettre en question, comme aux côtés de Claude Régy ou d'Anatoli Vassiliev pour "Médée-Matériau" d'Heiner Müller. De ce rite initiatique, elle tire un ouvrage : " Face à Médée: Journal de répétition" (Actes Sud, 2018).

Avec Claude Régy, il n'y avait pas de chemin tout tracé, c'était l'écoute avant le voir, il nous mettait à l'écoute du silence, à l'écoute des corps, le fait de quitter le corps quotidien. Avant de trouver une forme d'existence, il faut du temps.

(Valérie Dréville).

Fil rouge de son parcours, la quête du dépassement est au coeur de " Danse pour une actrice ", créé aux côtés du chorégraphe Jérôme Bel. Dans le cadre du Festival d'Automne, le spectacle sera présenté du 7 au 16 octobre à la MC93, du 19 au 26 novembre à La Commune, centre dramatique national Aubervilliers, puis en tournée à Valence, au Centre dramatique national Drôme – Ardèche, des 2 au 4 décembre et à Toulouse, au Théâtre Sorano, les 14 et 15 avril 2021. Cette rencontre avec la danse est l'occasion pour Valérie Dréville d'expérimenter un autre rapport au corps par un langage différent de celui du jeu théâtral.

Je pense que ce qui différencie une danseuse d'une actrice, c'est que l'actrice n'a pas de technique, mais qu'elle a une forme de technique qui a à voir avec l'arrivée des émotions, une sorte de connaissance intérieure du chemin qui mène à l'émotion. C'est une forme de mode de vie. Je crois que c'est ça qui intéresse Jérôme Bel : comment une actrice s'empare de la danse avec cette aptitude sur le territoire des émotions, des affects. Je m'en suis rendue compte que dès que je faisais un effort physique intense, la mémoire de mon corps s'activait. Il y a une limite au langage que le corps dépasse.

(Valérie Dréville)

Acquis au mouvement chorégraphique, le corps de la comédienne ne se plie pas pour autant à une abnégation au geste, à son exactitude formelle, telle que l'a incarné la danse classique. La danse est au contraire pour Valérie Dréville une voie de libération, s'inscrivant dans les pas de la danseuse et chorégraphe Isadora Duncan, qui n'a cessé de "danser sa vie".

Je crois que ce qui m'a intéressé avec le travail du corps, c'est le fait d'entrer en contact avec sa vie intérieure, avec son énergie propre. Et l'improvisation est une sorte de rencontre avec l'être profond. (...) Isadora Duncan parle du fait que toutes ces chorégraphies sont sa vie, elle danse sa vie. Alors peut-être que ce spectacle n'est rien d'autre que ma propre vie.

(Valérie Dréville)

À RÉÉCOUTER

33 min

La Grande table idées

Stop à la mégamachine : guide pratique pour éviter l’effondrement

Extraits sonores:

Jérôme Bel / Valérie Dréville "Danse pour une actrice"

Jérôme Bel, France Culture (Hors Champs, 2012)

Boris Charmatz, France Culture (sept. 2020)

Pina Bausch (Les nuits magnétiques, 1990)

Légende photo :Valérie Dréville - "Danse pour une actrice", de Jérome Bel MC93• Crédits : Véronique Ellena

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2019 5:27 AM

|

Charmeuse, enchanteresse, l’eau de la piscine attire le jeune homme. Telle une maîtresse exigeante, elle l’engloutit, lui pompe, à son corps défendant toute son énergie et le laisse exsangue à côté du bassin. Plongeant dans ses souvenirs d’enfance, le jeune et talentueux Maxime Taffanel conte l’histoire d’une passion et d’un désamour, le récit d’un succès, d’un échec qui par touches construit l’homme en devenir.

Dans la pénombre, une silhouette apparaît. Droite, carrée, elle vacille dans les flots projetés en arrière-plan. La passion est trop forte, dévorante. Les eaux bleues captivent le jeune homme, le font chavirer. Il plonge, se love au creux de cet amour d’adolescent. Rien d’autre ne compte que la natation, la compétition. Obnubilé, obsédé, il se voit déjà sur le podium, remportant la médaille d’or. Sa carrière est déjà toute tracée. Il sera un sportif de haut-niveau.

Athlétique, épaules larges, il est fait pour être nageur. S’entraînant sans relâche, ne comptant pas les heures, il s’épuise. Le succès est au rendez-vous contre toute attente, malgré les quolibets de ses camarades, il décroche la première place. Galvanisé par cette victoire, il se voit déjà comme le nouveau Michael Phelps, son modèle. La vie n’est malheureusement pas aussi simple. À force d’efforts, nageant après une chimère, la « niaque » l’abandonne. Devant son coach dépité par ses résultats de plus en plus médiocres, terriblement lucide, un choix s’offre à lui continuer ou renoncer ?

Avec beaucoup de justesse, Maxime Taffanel s’empare de ce sujet particulier et universel : les ambitions contrariées. Ancien athlète de haut niveau, sa musculature en témoigne, il connaît le sujet. Entre espoir et désillusion, entre joie et amertume, il signe un portrait touchant d’un adolescent qui se cherche, tente, tombe et se relève. Même si on aurait aimé qu’il creuse un peu plus les failles, les doutes de ce jeune homme à l’avenir à réinventer, le comédien captive par sa performance tout en délicatesse et énergie. Porté par la sobre mise en scène de Nelly Pulicani, il se donne à fond et évoque par quelques pas de danse frénétiques, acharnés les sensations de « glisse » qui l’ont toujours poussé à aller toujours plus loin en vain.

Véritable plongée dans le journal intime de cet ado de 16 ans, ses interrogations, ses questionnements, Cent mètres papillon séduit par la fraîcheur candide de son interprète.

par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Avignon

Durée 1h05

Mise en scène de Nelly Pulicani

Sur une idée originale de Maxime Taffanel

Adaptation de Nelly Pulicani

Avec Maxime Taffanel

Création musicale de Maxence Vandevelde

Création lumières de Pascal Noel Conseils

Costumes d’Elsa Bourdin

Production Collectif Colette

Co-production Comédie de Picardie, Amiens

Ce spectacle est accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves.

Avec le soutien de la Spedidam Administration Léa Fort Diffusion Scène 2, Séverine André Liebaut

Crédit Photos © Ludo Leleu

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2023 9:32 AM

|

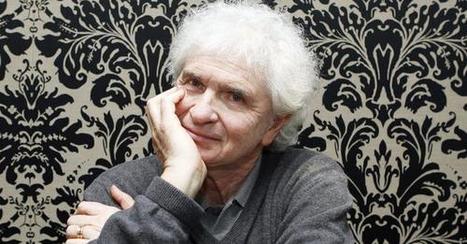

Par Catherine Robert dans La Terrasse - 13 mars 2023 Une femme, à bout de souffle mais jamais de courage, régénérée à chaque déception par le vent du large et l’espoir de l’amour retrouvé : Clémentine Célarié est lumineuse et magistrale en Jeanne. Clémentine Célarié interprète la vie de Jeanne : une vie qui aurait pu être sans histoire, n’était-ce l’amour, même déçu, le génie littéraire de celui qui la raconte et la sincérité de celle qui l’incarne sur scène. Jeanne est trahie par les hommes et trompée par sa naïveté et son inextinguible soif d’affection. Elle est sauvée par la force de la nature et Rosalie la simple, dont le bon sens vient à bout des méchantes sangsues qui ont vidé son cœur. Clémentine Célarié a adapté le texte de Maupassant et s’en empare à la première personne, transformant le récit en confession poignante. Sortie oie blanche du couvent, la jeune fille rencontre le vicomte Julien de Lamare, bellâtre volage, qui la trompe avec la bonne dès le début du mariage, et avec la voisine, Gilberte de Fourville, quand la bonne a été engrossée et renvoyée. L’amour, tué par la pusillanimité du mari, renaît avec la naissance de l’enfant. Mais Paul, dit Poulet, autre sybarite frivole, délaisse sa mère, la ruine et finit dans la débauche. À la fin cependant, paraît la petite fille de Poulet, pour laquelle Jeanne invente l’art d’être grand-mère. « Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ou si mauvais qu’on croit. » conclut Maupassant : c’est avec cette phrase que Clémentine Célarié achève sa fascinante exploration des arcanes d’une âme. Femme océan La scénographie d’Hermann Batz installe Jeanne au bord de la falaise, prête à laisser le désespoir la faire plonger dans la mer. Les lumières de Denis Koransky font apparaître le visage du mari inconstant, la silhouette du château natal adoré, le rougeoiement du couchant et les grilles du confessionnal où Jeanne confie sa peine. La musique de Carl Heibert et Abraham Diallo soutient l’interprétation théâtrale et dialogue avec elle. Avec un très grand talent, la comédienne interprète Jeanne en toutes les étapes de son calvaire, de l’innocence de l’âge tendre à la douleur de l’âge mûr. Elle joue aussi tous les autres rôles de cette passion en forme de chemin de croix avec un vigoureux talent, peuplant, par la voix et le geste, le plateau nu, sur lequel elle virevolte, se tort, irradie, s’abîme et renaît. On dirait l’amour dans Le Banquet : « tour à tour dans la même journée il est florissant, plein de vie, tant que tout abonde chez lui ; puis il s’en va mourant, puis il revit encore, (…) tout ce qu’il acquiert lui échappe sans cesse : de sorte que l’amour n’est jamais ni absolument opulent ni absolument misérable. » La comédienne excelle en jouvencelle et en mère, crinière au vent ou canne à la main, larmes aux yeux et sourire extatique aux lèvres. Elle parvient à transformer le texte de Maupassant remarquablement adapté en un thriller psychologique haletant. Blâme-t-on Jeanne ? La plaint-on ? Moque-t-on sa naïveté ? Peut-être : tout dépend de qui la regarde et qui la juge. Mais Clémentine Célarié réussit brillamment à faire qu’on l’aime. C’est là tout ce que Jeanne demande. Catherine Robert / La Terrasse Une vie

du jeudi 9 mars 2023 au dimanche 30 avril 2023

Théâtre du Petit Saint-Martin

17, rue René-Boulanger, 75010 Paris

Jeudi et vendredi à 19h ou 21h, samedi à 19h ou 16h et 21h, dimanche à 16h. Tél. : 01 42 08 00 32. Durée : 1h30.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2023 11:27 AM

|

par Laurent Schteiner dans le blog "Sur les planches | 22 Fév 2023

La Manufacture des Abbesses nous propose pour l’heure une évocation drôle et réaliste de nos mœurs dans une société envahie par les nouvelles technologies ces dernières années. Ce spectacle subtil traduit, par glissement progressif, l’obsolescence programmée d’une frange de la population en stigmatisant nos comportements inadaptés mais jugés normaux par une société qui se dédouane de ses propres excès. Notre société a subi des mutations sociétales sur la lancée des nouvelles technologies qui ont de facto mis hors champs nos anciens, les reléguant à sa périphérie. Dissonance ou velléité délibérée de marginaliser les anciens, le cadre même de cette société les cannibalise sur l’autel des technologies. Ces nouvelles communications, qui en brisant l’intimité et la sphère privée de chacun, n’ont jamais été aussi exclusives isolant les membres de la société dans une bulle ouatée. Coco Felgeirolles endosse ce vêtement qui sied aux personnes qui n’ont pas réussi à prendre le train de la modernité en marche ou qui se sont refusées à le faire. En déchirant le voile de cette drôle de société, elle incarne une génération qui tente d’adapter, contre toute superficialité dictée par les réseaux sociaux, une logique frappée au coin du bon sens. Mais que faire lorsque la raison et la logique conspirent contre soi. Maniant les paradoxes avec outrance, elle n’hésite pas à développer sa façon de voir son monde à coups de télécommande WII ou encore en manipulant la régie lumière. L’irruption de la technologie, briseuse d’harmonie familiale ou même privée, constitue une atteinte au bonheur. Cette société, qui vrille, dévient incompréhensible à ses yeux et l’enferme de surcroit dans un espace dédié à ceux qui ne peuvent vivre de cette façon. Les situations théâtralisés sont cocasses et expriment l’inanité de nos réflexes quotidiens qui sont mis en lumière et croqués sous la plume de ce trio de femmes. Il convient de saluer, outre la performance de Coco Felgeirolles, le délicat et sensible travail de cette figure qui réunit des souvenirs personnels, de la fiction et une intangible réalité. Saluons à cet effet, l’autrice, Agnès Marietta et la metteuse en scène Heidi-Eva Clavier qui ont uni leur talent à Coco Felgeirolles pour nous proposer un spectacle où la densité et la profondeur sont de tout premier ordre. Laurent Schteiner APPELS D’URGENCE d’Agnès MARIETTA, de Heidi-Eva CLAVIER et de Coco Felgeirolles Mise en scène de Heidi-Eva Clavier avec Coco Felgeirolles Création lumière : Philippe Lagrue Manufacture des Abbesses

7 rue Véron

75018 Paris

www.manufacturedesabbesses.com

Tel : 01 42 33 42 03 Jusqu’au 29 mars 2023 à 21h Tournées :

du 24 au 26 mars 2023 au Festival Les Grands Solistes à Etampes (78)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 3, 2022 6:35 PM

|

Par Brigitte Salino dans le Monde - 30 nov. 2022 Dans cette adaptation de la pièce créée en 2013, le nouveau directeur du Festival d’Avignon met en scène son acteur fétiche, Tonan Quito, dans un monologue entre création et réalité.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/30/theatre-entre-les-lignes-ou-les-poupees-russes-de-tiago-rodrigues-entre-present-et-passe_6152388_3246.html?im=259188

La plupart des théâtres à l’italienne de Paris sont dotés de deux salles, une grande, et une petite qui n’existait pas à l’origine. La plus belle est celle de l’Athénée-Louis Jouvet. Voulue par Pierre Bergé, directeur du théâtre de 1977 à 1981, elle a été édifiée avec un raffinement que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une forme carrée douce, des murs peints en trompe-l’œil, 91 fauteuils : c’est un théâtre intime de rêve, où l’on se rappelle avoir découvert un très bel Aglavaine et Sélysette, de Maeterlinck, mis en scène par Françoise Merle, dans les années 1980. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Tiago Rodrigues : « Quand un artiste dirige le festival d’Avignon, il doit repenser sa façon de travailler » Depuis, on a peu à peu perdu l’habitude d’aller dans la salle Christian-Bérard, en partie parce que l’on n’y accède seulement par un escalier et qu’elle niche haut, sous les combles du théâtre. La nouvelle direction qui a succédé à Patrice Martinet en 2021 – le duo Olivier Poubelle et Olivier Mantei – offre l’occasion de remonter au septième ciel, avec une pièce de Tiago Rodrigues, Entre les lignes, jouée par Tonan Quito. Il est sur scène quand le public prend place. En jogging et baskets, avec une barbe grise bien fournie : l’allure d’un comédien dans une salle de répétition. Sur une table, il y a une machine à café dont il fait usage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les spectateurs qu’il vient servir dans la salle. Ce n’est pas rien, le café, dans l’histoire de Tonan Quito, et on comprendra vite pourquoi. L’acteur de 46 ans est un compagnon de travail de longue date de Tiago Rodrigues, l’auteur, metteur en scène et nouveau directeur du Festival d’Avignon. Tous deux ont créé Entre les lignes en 2013, à Lisbonne, et l’ont adaptée pour sa présentation à l’Athénée. Plaisir du partage d’histoires La pièce s’articule comme des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Au départ, il y a le projet de l’auteur d’écrire un monologue pour son acteur, à partir d’Œdipe roi, de Sophocle. Mais, comme toujours, nous dit Tonan Quito, Tiago Rodrigues est en retard. Il annonce une date qu’il ne tient pas et ne livre le texte qu’au dernier moment. En attendant, tous deux discutent dans une salle de répétition, en buvant du café. Et voilà que, cette fois, Tiago Rodrigues disparaît. Il ne répond pas au téléphone ou donne des rendez-vous dans un café où il ne vient pas. Jusqu’au jour où il vient, les yeux rougis. Il a un problème de vision, les ophtalmologues essaient de le soigner mais il ne peut pas écrire. Il propose à Tonan Quito que chacun travaille de son côté. Le père de l’acteur possède une bibliothèque qu’il a achetée à un major, au Mozambique. Il n’était pas cultivé, il s’est mis à lire, avec passion. Quand son fils lui parle de ses déboires, son père lui conseille de prendre une version d’Œdipe roi dans sa bibliothèque. Le livre provient du centre pénitentiaire de Lisbonne. Entre les lignes, un détenu a écrit, à la main bien sûr, une lettre à sa mère. Il lui explique pourquoi il a tué son père, sous les mots mêmes d’Œdipe apprenant qu’il a tué son père. L’écriture de Tiago Rodrigues est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir Ainsi se noue un dialogue entre hier et aujourd’hui, le geste et le jeu, la création et la réalité. Tiago Rodrigues est un as en la matière. Il sait enchâsser différents niveaux les uns dans les autres, au risque parfois d’en faire un procédé. Mais son écriture est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir. Plaisir d’un esprit vif qui jamais ne traite de haut le spectateur et souvent se moque de soi. Plaisir du partage d’histoires sensibles, comme celle d’Entre les lignes, où l’auteur, d’une main alerte, nous guide entre le théâtre et la prison, la santé et la maladie, le meurtre et la vie. Tonan Quito est à son aise dans ce monologue. Joueur, séducteur, il met la salle dans sa poche. Son art d’acteur repose sur une virtuosité discrète, dont il semble lui-même se méfier. Il est là, seul sur scène, et il sert la pièce de Tiago Rodrigues comme il offre le café : naturellement, tel un cadeau à partager. A la fin, il distribue le texte d’Entre les lignes à tous les spectateurs. Entre les lignes, de et mis en scène par Tiago Rodrigues. Avec Tonan Quito. Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, 2-4, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris 9e. Tél. : 01-53-05-19-19. De 22 € à 30 €. Du mardi au samedi, à 20 h 30. Durée : 1 h 20. Jusqu’au 17 décembre. www.athenee-theatre.com/ Brigitte Salino Légende photo : Tonan Quito dans « Entre les lignes », de Tiago Rodrigues, à l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet, à Paris, le 22 novembre 2022. MARIANO BARRIENTOS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 28, 2022 4:57 PM

|

Par Eve Beauvallet dans Libération - 28/11/2022 Icône des marges, génie de l’incongru, l’ancien acteur de Claude Régy et ami de Marguerite Duras tirait, ce week-end, sa révérence dans «Titanic, hélas», sublime stand-up donné sur une péniche dans l’adoration de son public et l’indifférence des «pros». Touché, vraiment coulé ? Il cite Françoise Sagan et les Grosses Têtes avec la même grâce. Pour un peu, il ferait passer du Patrick Timsit pour du Marguerite Duras. Il aime à la fois le chic et le toc. Quand il «reçoit» au théâtre comme d’autres tiennent salon, il sert toujours aux spectateurs du champagne dans des verres en plastoc. N’est-ce pas la moindre des choses quand on est la plus grande actrice de son époque ? Ce week-end, à contrecœur et presque en douce, Yves-Noël Genod faisait ses adieux à la scène, sur la Seine. Dans la cale d’une péniche parisienne, ses fans s’entassaient sous des manteaux, des plaids, et quelques gilets de sauvetage pour entendre son Titanic, hélas (c’est le titre), révérence tirée à une carrière qui prenait l’eau. Tandis que l’artiste disparaissait dans le noir, main dans la main avec une vieille dame au dos voûté, maquillée de fards colorés et gantée jusqu’aux coudes comme les chanteuses de music-hall, le froid et l’émotion faisaient naître de la buée sur les hublots. Que s’est-il donc passé, dans la société, pour qu’on doive se passer des dingueries d’Yves-Noël Genod ? A poil dans les vestiaires Inoubliable pour son petit public d’addicts, tout à fait inconnu pour les autres, l’acteur, metteur en scène, grand accoucheur d’acteurs (mémorables Marlène Saldana ou Jonathan Capdevielle), avance lui-même des hypothèses en ouverture de ce sublime stand-up de fin du monde. Fin d’un monde, en tout cas. Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. Les temps, constate-t-il, ne sont plus «aux p’tits gars» comme lui. Sans amertume, il en prend son parti. Quand Yves-Noël Genod est monté sur Paris pour jouer dans les spectacles de Claude Régy – un metteur en scène mort aujourd’hui, et dit-il, déjà tombé dans l’oubli –, «tous les garçons étaient homos […] La tendance s’est renversée et c’est normal […] mais, moi, je ne suis pas une petite chanteuse lesbienne de vingt ans, bien entendu ; hélas». Nécessairement, aujourd’hui, face à tous ces jeunes «homos déconstruits», comment ne pas apparaître, poursuit-il avec son élégance de grande dame, comme un «vieux naturiste» quand il prend sa douche à poil dans les vestiaires du théâtre, sous les yeux gênés de ses comédiens qui, tous, bien sûr, ont gardé leur slip ? Dans sa bouche, les mots «vieux phoque» ou «grosse gouinasse» brillent du même raffinement qu’un vers de Charles Baudelaire. On ne peut pas dire ça ? Alors on ne peut plus rien dire ? Mais Yves-Noël Genod peut tout dire. D’abord parce qu’on n’est jamais sûr que ses mots soient bien les siens. Titanic est un grand jeu de sample, et n’avance que par citations, une polyphonie de voix où s’enlacent, sans que l’on sache vraiment à qui attribuer quoi, les mots de Florence Foresti et de Michel Houellebecq, de Paul Verlaine et d’Elie Semoun, de Vivienne Westwood et de Luc Plamondon. Jeanne Balibar flanquée d’un dindon Surtout, rôdent ici en fantômes les voix des plus mégalo des divas d’antan, grotesques dans leur besoin de briller, pathétiques dans leur peur panique d’être oubliées. Et Titanic devient alors une déclaration d’amour à leur verve, leur mauvaise foi, leur art de l’enfumage et du bobard, théâtrales névroses qui n’ont jamais été aussi bien servies qu’ici, avec cette silhouette oblongue qui n’appartient qu’à lui : la tronche d’Iggy Pop avec des yeux de Bambi, un charisme d’Aigle noir de Barbara surmonté du petit carré frangé jaune poussin de Mireille Darc, et cette façon de sembler, perpétuellement, étonné de sa propre incongruité. Une autre star des marges, un ami, le décrivait ainsi : «Un mélange de standing Yves Saint Laurent et de Royco minute soupe». Yves-Noël Genod, donc, n’arrive plus à se produire et ne remplit pas les salles. Il s’adapte, il ouvrira une «petite boucherie bio dans les Cévennes». Comprenons aussi les programmateurs, toujours face à un sacré merdier avec lui : l’acteur et metteur en scène n’a jamais voulu créer de structure stable, ne travaille que sur commande et livre des projets jamais normés, sans «action théâtrale» répertoriée, jamais «finis». Les spectacles d’Yves-Noël Genod ont parfois ressemblé à ça : un paysage contemplatif nimbé d’ennui, et soudain, surgissant de l’outrenoir du plateau, Jeanne Balibar dans la brume flanquée d’un dindon. C’était sans doute «invendable» et c’était inouï. Fut un temps pourtant, dans le monde du spectacle vivant, des producteurs irresponsables s’acharnaient à faire place pour pareille bizarrerie. Cette fois, pour la «der des der», Yves-Noël Genod leur facilite la tâche : Titanic dure 1h30 et se pose au parfait carrefour du Jamel Comedy Club et de Claude Régy. Un format parfait pour que ces adieux deviennent un come-back ! Il eut fallu peut-être que l’auteur contacte un peu plus de programmateurs. Au téléphone, Yves-Noël Genod admet qu’il manque peut-être de stratégie mais le pouvoir, dit-il, le «terrifie» : «Je ne sympathise avec les programmateurs qu’une fois qu’ils prennent leur retraite.» Est-il vraiment trop tard pour que les plus jeunes redressent la barre ? Eve Beauvallet / Libération Titanic, hélas d’Yves-Noël était donné à la Péniche POP du 25 au 27 novembre. Légende photo : Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. (Sébastien Dolidon/photo © Sébastien Dolidon)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2022 9:21 AM

|

Propos recueillis par Guillemette Odicino pour Télérama