Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2020 7:22 PM

|

Par Mathieu Macheret dans Le Monde le 21 septembre 2020 Le comédien, qui a brillé aussi bien au théâtre qu’au cinéma, notamment chez Buñuel, Duras, Welles, Costa-Gavras ou Beauvois, est mort lundi à l’âge de 89 ans.

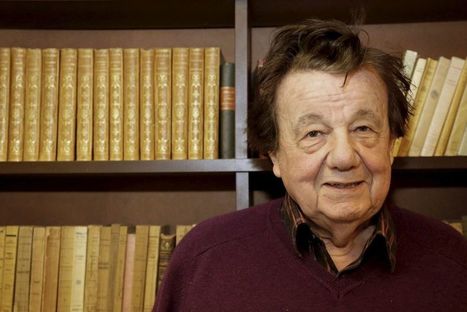

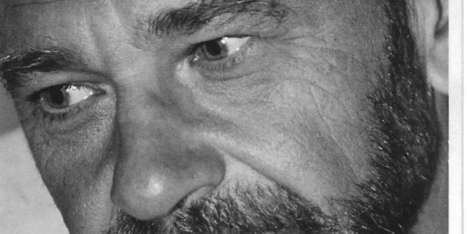

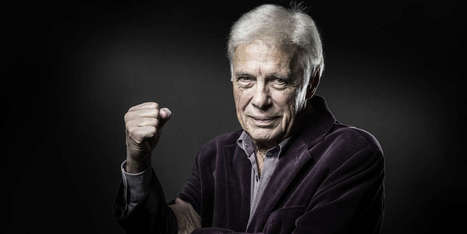

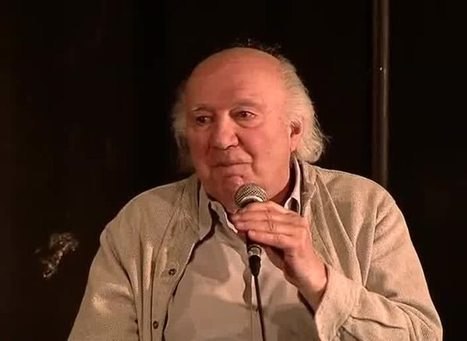

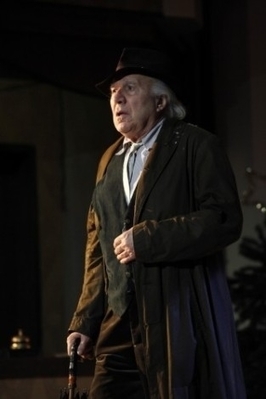

Comédien excentrique et sophistiqué dont le maintien britannique lui permettait tous les dérapages possibles, Michael Lonsdale, mort le 21 septembre à Paris, à l’âge de 89 ans, a offert au cinéma français de ces cinquante dernières années l’une de ses présences les plus fascinantes et insaisissables. On se souvient de sa haute silhouette légèrement voûtée, plantée comme un point d’interrogation, de son visage aux bajoues plongeantes, mais surtout, peut-être, de sa voix sinueuse et grésillante, infiniment souple et capable de voler en éclats tonitruants. Cette labilité corporelle et émotionnelle est précisément ce qui l’autorisait à passer d’un rôle à l’autre en restant exactement lui-même, comme tous les grands acteurs. Habitué à ces seconds rôles marquants qui volent la vedette aux premiers par leur force drolatique dans les films de Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras, François Truffaut ou Orson Welles, il fut surtout un homme de théâtre chevronné et assidu, ayant joué sous la direction de Claude Régy, Peter Brook ou Jean-Marie Serreau. Il est né le 24 mai 1931, dans le 16e arrondissement de Paris, d’une passion intempestive de sa mère, une Française d’ascendance bourgeoise, pour un officier de l’armée britannique, ami de son mari. L’enfant, qui tirera son bilinguisme de sa double nationalité, grandit sur l’île de Jersey, où ses parents tiennent un hôtel, puis quelques années à Londres, avant d’arriver, en 1939, au Maroc, où son père prend un emploi de représentant en engrais chimiques. Ce dernier, soupçonné de traîtrise, est fait prisonnier par les autorités vichystes, après la destruction de la flotte française par les Britanniques lors de l’attaque de Mers el-Kébir, en Algérie, du 3 au 6 juillet 1940. Il ne sera libéré que deux ans plus tard, en novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord : revenu à la maison, il n’est plus que l’ombre de lui-même. L’acteur confiera s’être inspiré de son apathie pour incarner le personnage du vice-consul, dans India Song, de Marguerite Duras. Choc avec Strindberg C’est dans le sillage de cette libération que, à Casablanca, le jeune Michael Lonsdale découvre le cinéma, grâce aux films américains projetés dans les casernes pour les GI’s. Il voit les films de Howard Hawks, John Ford, George Cukor, qui lui font éprouver pour la première fois le désir de devenir comédien. En 1947, il revient en France seul avec sa mère, désormais séparée de son second mari. Ils s’installent d’abord à Meudon, dans une maison où l’adolescent s’initie à la musique et à la littérature, à travers les ouvrages de Sacha Guitry, Mark Twain et Gustave Flaubert. Ils reçoivent régulièrement la visite d’un oncle, l’écrivain Marcel Arland, pilier de la NRF et Prix Goncourt (1929), qui présente son jeune neveu à tout le petit milieu de la littérature. Lui et sa mère emménagent définitivement à Paris, dans un grand appartement que leur laisse son grand-père. Le jeune Lonsdale tourne alors autour des écoles de théâtre, mais n’ose en franchir le seuil. C’est en voyant La Sonate des spectres, d’August Strindberg, mis en scène par Roger Blin, qu’il reçoit un choc et décide de se lancer. Au début des années 1950, il intègre le cours de Tania Balachova, au Studio des Champs-Elysées, « professeure de génie » dont il dira qu’elle était « capable de révéler à ses élèves une dimension d’eux-mêmes totalement insoupçonnée », mais aussi qu’elle « travaillait les comédiens comme un matador, jusqu’à ce qu’ils succombent. » Double orientation Il reçoit une seconde révélation en 1955, celle du théâtre de Bertold Brecht, devant Le Cercle de craie caucasien joué au Théâtre des Nations par le Berliner Ensemble. Il passe alors une audition auprès de Raymond Rouleau, metteur en scène de boulevard, en même temps qu’il rejoint la troupe de Laurent Terzieff, portée vers des aventures théâtrales novatrices. Il joue Chers zoiseaux, de Jean Anouilh, avec le premier, et L’Echange, de Paul Claudel, avec le second. On reconnaît ici la double orientation qui présidera à toute la carrière de Michael Lonsdale : complice irréductible des avant-gardes et des auteurs contemporains, il semble s’être fait connaître du grand public par ricochets – notamment pour son apparition dans Hibernatus (1969), au côté de Louis de Funès, et son rôle de méchant, Sir Hugo Drax, dans le volet Moonraker (1979) de la saga James Bond. Au théâtre, il devient le compagnon de route du metteur en scène Claude Régy, maître du silence et de la suspension, sous la direction duquel il jouera 18 pièces, interprétant les textes de Marguerite Duras, Peter Handke ou Luigi Pirandello. Avec un autre dramaturge, Jean-Marie Serreau, il travaille au défrichage scénique des textes d’Eugène Ionesco et de Samuel Beckett, encore fraîchement accueillis en ce mitan des années 1960. Sa rencontre avec Beckett est déterminante : en 1966, l’écrivain supervise en personne une mise en scène de Comédie, où Lonsdale se retrouve aux côtés de Delphine Seyrig et Eléonore Hirt. Il restera fidèle à Beckett tout au long de sa carrière, portant lui-même sur scène certaines de ses pièces, telles que Dis Joe, L’Impromptu d’Ohio, Berceuse et Catastrophe. Autre rencontre déterminante, celle de Marguerite Duras qui assiste aux répétitions de L’Amante anglaise, mise en scène par Claude Régy en 1968. Duras se souviendra du comédien et l’invitera à jouer dans trois de ses films : Détruire, dit-elle (1969), son tout premier long-métrage, où l’acteur joue Stein, personnage récurrent de son œuvre, Jaune le soleil (1971) et, surtout, l’inoubliable India Song (1975). Michael Lonsdale y incarne un vice-consul languissant, dont la silhouette fantomatique se traîne dolemment à travers les salons et courts de tennis d’une propriété abandonnée. Sur la bande-son, audacieusement désynchronisée de l’image, il pousse de terribles hurlements d’amour et de désespoir (précédemment enregistrés lors d’une représentation radiophonique du texte en 1974). Dérision magistrale Son premier grand rôle au cinéma avait eu lieu quelques années auparavant, dans Snobs (1961), de Jean-Pierre Mocky, où il jouait déjà avec une dérision magistrale de cette affectation guindée qui lui semblait si naturelle. Mais le film fut interdit pendant deux ans pour outrage à l’armée et à l’Eglise. La suite de la carrière cinématographique de Michael Lonsdale est majoritairement faite de seconds rôles et d’apparitions ponctuelles, à chaque fois si puissamment drolatiques ou étranges, qu’ils en viennent souvent à voler la vedette. « J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage », déclarait Michael Lonsdale Dans Le Procès (1962), d’Orson Welles, d’après Kafka, il pousse une harangue inquiétante, dans un anglais parfait, sous la défroque d’un prêtre. Dans Baisers volés (1968), de François Truffaut, il interprète un marchand de chaussures comme un petit commerçant étriqué et hautain. Dans Le Fantôme de la liberté (1974), de Luis Buñuel, il incarne un chapelier sadomaso, qui se fait fouetter les fesses devant une assemblée outragée. Il faut évidemment ajouter à tout cela sa participation à des expériences de cinéma hors du commun, comme les douze heures du ciné feuilleton Out 1 (1970) de Jacques Rivette, où il se livre à de longues séances d’improvisation théâtrale en roue libre, ou encore au magnifique cycle des « Quatre Saisons », de Marcel Hanoun, où il incarne le double du cinéaste à l’écran. Le jeu de Michael Lonsdale se caractérise à chaque fois par une forme de distance envers le personnage, dans laquelle peuvent aussi bien se loger l’ironie que la réflexivité. L’acteur est capable de passer de l’onctuosité la plus suintante à une forme de dureté brute, voire à d’impressionnants coups de colère. Il sera également voyeur des toilettes publiques chez Jean Eustache (Une sale histoire, 1977), érotomane patenté chez Alain Robbe-Grillet (Glissements progressifs du plaisir, 1973) et collaborateur vichyste chez Costa-Gavras (Section spéciale, 1975). L’un des rares films où il occupe le premier rôle est une merveille méconnue tournée pour la télévision : Bartleby (1976) de Maurice Ronet, d’après Herman Melville, où il joue un notaire troublé par l’un de ses employés qui se refuse à tout. Dans les dernières années de sa carrière, on l’avait retrouvé en sublime patriarche prostré, dans Gebo et l’ombre (2012), du Portugais Manoel de Oliveira, ou en double de fiction du cinéaste Eric Rohmer, dans Maestro (2014), de Léa Fazer. La foi chrétienne Une part plus secrète de sa filmographie concerne les rôles ecclésiastiques qu’il a ponctuellement interprétés au fil des années, fondés sur son aisance à incarner l’obséquiosité, le dédain, la dissimulation ou plus simplement l’aménité. Michael Lonsdale a joué un abbé bibliophile dans Le Nom de la rose (1986), de Jean-Jacques Annaud, d’après Umberto Eco, le cardinal Barberini, dans Galileo (1974), de Joseph Losey, et surtout le frère Luc Dochier, dans Des hommes et des dieux (2010), de Xavier Beauvois, sur l’assassinat des moines de Tibéhirine. Un rôle qui lui vaudra la reconnaissance ainsi que le César du meilleur acteur de second rôle. Il raconte toutefois avoir refusé de jouer un évêque de Rome dans Amen. (2002), de Costa-Gavras, pour son parti pris « anti-papiste ». Derrière ces choix et ces refus pouvait se lire en filigrane l’adhésion de Michael Lonsdale à une foi chrétienne dont il ne s’est jamais caché, et qui ne l’a surtout jamais empêché d’accepter des rôles transgressifs ou anticléricaux. Il confiait à ce sujet : « Certaines personnes, dans le métier, se sont détournées de moi parce que le seul mot de “religion” leur donne des boutons… La peur d’être rejeté, de ne plus travailler, en a muselé plus d’un, et loin de moi l’idée de les juger ! » Cette foi assumée fut peut-être moins une marque d’anachronisme que d’anticonformisme suprême, de la part d’un artiste qui est toujours resté « à part » et ne s’est jamais vraiment fondu dans le milieu artistique. Situation d’isolement qu’il évoquait lui-même en ces termes : « Ah, cette grande famille des acteurs… Je m’y sens parfois si décalé, n’ayant pas du tout l’esprit blagueur, pas le moindre goût pour la grosse farce, au point de me sentir parfois très mal à l’aise. J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage. » Michael Lonsdale restera pour toujours ce comédien extraterrestre, cet acteur venu d’ailleurs qui semblait incarner une certaine condition humaine tout en posant un regard extérieur sur elle, comme s’il ne lui appartenait pas vraiment. Et sans doute faut-il voir là le véritable secret de son génie. Michael Lonsdale en dates 24 mai 1931 Naissance à Paris 1966 Interprète de la pièce « Comédie » de Samuel Beckett 1968 Interprète de la pièce « L’Amante anglaise » de Marguerite Duras 1975 Acteur dans le film « India Song » de Marguerite Duras 1979 « Moonraker » de Lewis Gilbert 1986 « Le Nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud 2010 « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois 2012 « Gebo et l’ombre » de Manoel de Oliveira 21 septembre 2020 Mort à Paris Mathieu Macheret Légende photo : L’acteur Michael Lonsdale, en 2008 à Paris. OLIVIER ROLLER / DIVERGENCE --------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Christophe Henning dans La Croix Publié le 21/09/2020 Mort de Michael Lonsdale, comédien à l’inépuisable générosité Michael Lonsdale est mort lundi 21 septembre à l’âge de 89 ans. Acteur aux 130 films et comédien à la longue carrière, il a toujours témoigné d’une foi profonde. Michael Lonsdale, photographié le 20 octobre 2011 à Paris. ERIC GARAULT/PASCO Monstre sacré du cinéma, il était devenu une icône. Après une longue carrière, il reste la figure d’un sage ou d’un grand-père, à qui on peut se confier, tout comme il apparaît dans le film Des hommes et des dieux, quand une jeune Algérienne demande à Frère Luc ce qu’est aimer. Michael Lonsdale est né à Paris de la rencontre de sa mère avec un officier britannique. Il a vécu une partie de son enfance au Maroc, pendant la guerre, avant de s’installer avec sa mère dans un appartement familial, face aux Invalides, où il vécut jusqu’à sa mort, ce lundi 21 septembre. François Truffaut y a tourné en son temps une scène de Baisers volés (1968). Entré en théâtre comme en religion, Lonsdale a joué des rôles d’une incroyable diversité. Après-guerre, le monde des arts est en ébullition : Lonsdale le timide fréquente Beckett, Marguerite Duras, Madeleine Renaud… En suivant les cours de Tania Balachova, ce vrai timide dans un corps trop grand apprend le métier : « J’ai mis du temps, mais j’ai fini par libérer toute mon énergie jusqu’à casser une chaise ! J’en étais effrayé moi-même. » Dirigé au cinéma par les plus grands, on le retrouve aussi bien avec François Truffaut qu’avec Jean-Pierre Mocky, dans James Bond ou Le Mystère de la chambre jaune. Une voix à nulle autre pareille Les années passant, sa silhouette s’impose, le pas lent, la barbe fournie et les sourcils broussailleux, les cheveux balayés en arrière… Un regard, et une voix, à nulle autre pareille, grave et douce, jouant aussi bien des intonations que du silence. Plus de cent trente rôles au cinéma et une profonde vie intérieure, intime. Le théâtre est sa maison, l’Église, là où est son cœur. Baptisé à 22 ans, il n’a jamais caché sa foi, qui devient contagieuse à force de lectures et de méditations. « Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d’autre », lui avait dit, très jeune, un père dominicain, qui avait perçu cette singularité du comédien. Sainte Thérèse de Lisieux et tant d’autres bouleversent l’artiste courtisé par le Tout-Paris. Dans les années 1980, frappé par une série de décès, il plonge dans la dépression. C’est lors d’une célébration de la communauté de l’Emmanuel, dans sa paroisse Saint François-Xavier à Paris, qu’il reprend pied : « Cela m’est apparu très clairement : ce qui allait me sortir de mon chagrin, ce qui me rendrait le goût de vivre, était là. La vie fraternelle, la prière et la louange : Jésus venait à ma rencontre. J’étais fou de joie. » L’émotion de Frère Luc « Le métier de comédien est un travail de passeur : je dois m’efforcer de transmettre la beauté, je fais entendre les mots d’un autre », confiait-il encore. Au soir de sa vie, interpréter Frère Luc de Tibhirine dans le film de Xavier Beauvois fut une grande émotion. « Mais ni le film, ni l’existence édifiante de frère Luc ne doivent nous faire oublier que c’est le Christ le premier qui a donné sa vie pour nous. Jésus s’est laissé humilier, bafouer. Nous ne sommes que ses disciples. » Témoin du Christ et artiste à part entière, il a déclamé de grands textes, écrit nombre de livres de prière et de méditation, sans oublier une carrière de plasticien, peu connue, et qui lui tenait particulièrement à cœur : « La beauté est un des noms de Dieu », soufflait-il. Si c’est un grand comédien qui s’en va, c’est aussi un accompagnateur, un accoucheur, qui ne savait pas refuser les multiples sollicitations qui engorgeaient son répondeur téléphonique, souvent saturé. Il inscrivait à l’occasion plusieurs rendez-vous sur une même page, au risque de faire faux bond, preuve d’une inépuisable générosité, qui se manifestait par une écoute bienveillante accordée aux plus grands comme aux passants de la rue. De santé fragile, ce roc a tenu, jusqu’au bout. Lonsdale est mort à 89 ans. Et connaît aujourd’hui l’envers du décor : « J’aimerais partir en paix. Je voudrais mourir en Dieu. Ce qui fonde ma confiance face à la mort, c’est Jésus : mon ami m’a dit que la mort était vaincue, qu’elle n’avait pas le dernier mot. Pourquoi se soucier de ce qui est entre les mains de Dieu ? » ______________________________________________ Repères 1931 : naissance à Paris, d’une mère française et d’un père britannique 1946 : rencontre le metteur en scène Roger Blin et décide de faire du théâtre. Il s’inscrit à l’école de Tania Balachova. 1955 : premier rôle au théâtre avec Raymond Rouleau dans Pour le meilleur et pour le pire. 1956 : début au cinéma dans C’est arrivé à Aden de Michel Boisrond 1961 : Snobs ! de Jean-Pierre Mocky. Ensemble, jusqu’au Renard Jaune en 2013, ils tourneront sept longs-métrages. 1962 : Le procès d’Orson Welles 1967 : La mariée était en noir, de François Truffaut ; Baisers Volés l’année suivante. 1968 : L’amante anglaise de Marguerite Duras, au théâtre, sous la direction de Claude Régy. 1974 : Le Fantôme de la liberté de Luis Bunuel 1975 : India Song, de Marguerite Duras 1986 : Le nom de la Rose, de Jean-Jacques Annaud 1993 : Les vestiges du jour, de James Ivory. 2010 : Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois. César du meilleur acteur dans un second rôle. 2020 : Mort à Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 10:56 AM

|

Par Philippe du Vignal dans Théâtre du blog - 21 juillet 2020 L'hommage de Philippe du Vignal : Elle avait cinquante neuf ans. Cette metteuse en scène française de théâtre, était aussi scénariste et professeur d’art dramatique. Diplômée du Conservatoire National et de l’Université Hébraïque de Jérusalem, elle avait aussi suivi en Angleterre une formation au théâtre shakespearien. Elle joua dans Jamais plus Jamais, un James Bond avec Sean Connery et ensuite mit en scène Le Marchand de Venise de Shakespeare au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis puis en 84, Docteur X Hero ou le dernier client du Ritz de Mériba de Cades au festival d’Avignon et en 87 Bastien et Bastienne de Mozart.

En 1988, elle vécut en Nouvelle-Calédonie où elle travailla à la préparation du Festival des arts du Pacifique. Elle mit en scène au studio des Champs-Élysées, Le Banc d’Alexander Gelman et travailla ensuite avec Patrick Grandperret à un scénario sur l’Afrique contemporaine, puis avec Xavier Castano à l’écriture de Veraz dont le rôle principal est interprété par Kirk Douglas. Saskia Cohen-Tanugi fut ensuite chargée d’une étude sur la programmation du Théâtre 13 à Paris. Elle travailla ensuite à l’élaboration du Vieil Homme et le Molosse pour Greg Germain, l’actuel directeur de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon.

Puis elle enseigna quelques années à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. En 1999, elle adapte Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler au théâtre, une pièce récompensée par plusieurs Molière. En 2000, elle dirige un atelier de théâtre à l’Université hébraïque de Jérusalem et écrira plusieurs œuvres sur le Proche-Orient : Caleb et Yoshua, Judith Epstein, La Vieille Femme du 55 rue Gabirol, Les Deux Jeunes Filles de Netanya, Avant qu’Ophélie ne…, Lettres d’intifada…

Personnalité attachante, d’une grande culture théâtrale et artistique, elle avait choisi depuis une vingtaine d’années de vivre et enseigner en Israël.

Philippe du Vignal ------------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Patrick Sommier : Elle s’appelait Saskia Cohen Tanugi. Elle vient de mourir, en Orient, en Israël. Elle avait mis en scène au conservatoire, avec ses amis, au début des Années 1980, un époustouflant Roméo et Juliette rempli de fureur et de bruit. Un oratorio punk qui célébrait la jeunesse, la beauté et le théâtre. Le théâtre pour lui-même, comme une charge de centaures, l’explosion joyeuse d’une cartoucherie, une délivrance. C’est Rémy Kolpa qui m’avait alerté parce que c’était autant du théâtre que de la musique. René Gonzales lui a ouvert la scène du TGP à Saint-Denis où elle créa le Marchand de Venise, un autre Shakespeare au cordeau, au stylet, à coups de surin, violent, follement sensuel comme un tableau orientaliste. Elle continua, à Avignon où l’attendaient les garçon- bouchers de l’art théâtral ; Elle était follement belle, ça les rendait agressifs. Elle continua mais comme elle avait tout balancé dans son Zeppelin, elle erra longtemps dans les régions froides où l’oxygène se fait rare. Il lui aurait fallu plusieurs vies. Elle avait quelque chose de Rimbaud qui avait tout donné puis s’était perdu dans les sables. C’était un météore, un arc en ciel de nuit. Dans le ciel et la nuit où elle est retournée. Là ou ailleurs. (publié sur sa page Facebook)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 16, 2020 6:08 PM

|

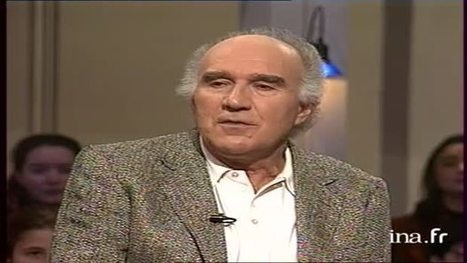

Publié sur le site de France3 PACA - Marseille le 12 juin 2020 Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est décédé à l'âge de 83 ans. Macha Makaïeff, directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille, dont il fut le fondateur, se souvient d'un homme de troupe, un ogre de théâtre, désormais hanté par son "bon fantôme". "Mon père est mort cette nuit chez lui à Paris des suites d'une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans", a indiqué son fils Mathias, également comédien. Metteur en scène, comédien et écrivain, Marcel Maréchal était né en 1937. Fondateur du théâtre du Cothurne à Lyon, il avait fait débuter de nombreux artistes dont Pierre et Catherine Arditi, Maurice Bénichou ou encore Bernard Ballet. Après Lyon, où il avait dirigé le Théâtre du Huitième, il se rend à Marseille où il est nommé à la tête du Théâtre du Gymnase. En 1981, avec François Bourgeat, il fonde La Criée, Théâtre national de Marseille. Quatorze ans après, toujours avec François Bourgeat, il devient le directeur du Théâtre du Rond-Point, jusqu'en 2001 avant de prendre la tête des Tréteaux de France (jusqu'en 2011). Auteur, Marcel Maréchal a notamment écrit "Une anémone pour Guignol" (1975), "Conversation avec Marcel Maréchal" (1983), "Rhum-Limonade" (1995) et "Saltimbanque" (2004). Il s'était également livré à des adaptations de grands classiques comme "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas ou "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier. En tant que metteur en scène, Marcel Maréchal n'a eu de cesse d'alterner création de textes classiques et contemporains. Il a ainsi monté "Cavalier seul" et "Opéra du monde" de Jacques Audiberti, "Badadesques" de Jean Vauthier, "Cripure" de Louis Guilloux ou les grands textes de Musset et Molière. Un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique. A la Criée, l’homme de théâtre a laissé une trace indélébile derrière lui. Macha Makeïeff, l’actuelle directrice, affirme que le théâtre est désormais hanté par son "bon fantôme". "Tous les acteurs ou régisseurs qui ont travaillé avec lui m’en parlent souvent. Ils évoquent un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique". Actuellement à Lyon, où elle prépare des ateliers au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’auteure raconte : "Même ici, quand je dis que je viens de La Criée, les régisseurs viennent me dire ‘Moi j’ai connu Marcel Maréchal’. En plus de l’œuvre qu’il a laissé, il y a cette trace de chaleur, de proximité, d’entraînement". Admirative, elle ajoute : "C'était un homme de troupe, qui savait fédérer. Il a laissé des traces d'effervescence et de bienveillance, presque charnelle". Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat. La metteuse en scène garde "une haute estime" pour cet homme qui vivait par et pour le théâtre. "Quand on voit le nombre de pièces et de projets qu'il a monté, c'était presque un ogre ! Il était dans un appétit immense de théâtre, de troupe et de scène." Marcel Maréchal laisse derrière lui le souvenir d'une personnalité puissante, mais non sans finesse. Macha Makeïeff se rappelle une anecdote touchante sur le metteur en scène. "J'étais à la Criée depuis quelques mois. On traversait une période difficile, avec des travaux et des problèmes d'amiante. Il est venu m'apporter une lettre d’une extrême bienveillance. Elle se terminait par ces mots : 'Vous savez Macha, les initiales M.M ça porte bonheur'. Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat". Le théâtre marseillais songe déjà à lui rendre hommage. "On va prendre le temps de bien le faire. Ça ne se fera pas avec des salles fermées. Il faut attendre de retrouver les usages normaux du théâtre". Légende photo : Marcel Maréchal, comédien et metteur en scène, à la librairie des Arcenaux, à Marseille, en mars 2015. • © Valérie Vrel / MaxPPP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 14, 2020 6:25 PM

|

Marcel Maréchal, biographie et hommages publics

Marcel Maréchal - Biographie concise Né le 25 décembre 1937 LYON (1958-1975) : 1958 - Fondation de la Compagnie des Comédiens du Cothurne. 1960 - La troupe s’installe rue des Marronniers. Elle passera huit ans dans le petit théâtre où avait débuté Roger Planchon. Elle y créera notamment Badadesques et Capitaine Bada de Jean Vauthier et Cripure de Louis Guilloux. 1968 - Ouverture du Théâtre du Huitième avec la création de La Poupée de Jacques Audiberti. L’année suivante, Marcel Maréchal joue Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis en scène par Patrice Chéreau, puis il monte Le Sang de Jean Vauthier. Il commence alors à constituer son répertoire. FESTIVAL D’AVIGNON (1973-1974) : Dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, en 1973 avec Cavalier seul d’Audiberti et en 1974, avec Holderlin de Peter Weiss, La Poupée de Jacques Audiberti et Fracasse. COMÉDIE FRANÇAISE (1975) : En 1975, sous la direction de Pierre Dux, Marcel Maréchal met en scène La Célestine avec Denis Gence dans le rôle-titre. MARSEILLE (1975-1994) : En 1975, Marcel Maréchal et sa compagnie quittent Lyon pour Marseille. Ils s’installent au Théâtre du Gymnase en attendant que s’ouvre, en 1981, sur le Vieux-Port, dans l’ancienne Criée aux poissons, le nouveau grand théâtre dont ils ont rêvé. La compagnie porte désormais le nom de son créateur et acquiert le statut de Théâtre National de Région. À Marseille, il y aura Molière, Brecht (La Vie de Galilée), Beaumarchais, Tchekhov, ainsi que les grandes fresques populaires comme Les Trois mousquetaires, Fracasse ou le Graal-Théâtre. Mais il y aura surtout, et en nombre, ces auteurs d’aujourd’hui que Marcel Maréchal s’attache à faire connaître : Valère Novarina, Jean Genet, (Les Paravents) David Mamet, Sam Shepard, Nella Bielsky, John Berger, Jean-François Josselin, Marcel Jouhandeau, Pierre Laville et bien sûr Jean Vauthier. Avec Pierre Arditi, Don Juan de Molière et Puntila et son valet Matti de Brecht. PARIS (1995-2000) : En janvier 1995, Marcel Maréchal prend la direction du Théâtre du Rond-Point. Il transforme totalement la grande salle, multiplie les activités et présente en cinq saisons plus de 50 spectacles, pour la plupart des créations contemporaines. Il met lui-même en scène Paul Claudel, Jacques Prévert, David Mamet, François Billetdoux, Jean Vauthier, Jacques Audiberti et joue En attendant Godot de Samuel Beckett, Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg avec Pierre Arditi. Il offre une saison entière à Harold Pinter et fait rencontrer au public, avec France Culture, une trentaine de poètes d’aujourd’hui. LES TRÉTEAUX DE FRANCE (2001- 2010) : En janvier 2001, Marcel Maréchal succède à Jean Danet à la direction des Tréteaux de France, Centre Dramatique National. Il fonde une nouvelle troupe, monte et interprète successivement L’école des femmes de Molière, Ruy Blas de Victor Hugo, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, George Dandin de Molière, Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Lettres d’une mère à son fils de Marcel Jouhandeau, La Maison du peuple de Louis Guilloux, Audiberti & fils, Le Bourgeois gentilhomme de Molière repris au Théâtre 14 à Paris en janvier 2012. Dans le cadre des Tréteaux de France, il a créé et dirigé le Festival Théâtral de Figeac de 2001 à 2010. OEUVRES : La Mise en théâtre (1974), Une anémone pour Guignol (1975), L’Arbre de mai (1984), Fracasse, Un colossal enfant, Rhum-Limonade, Cripure, d’après Louis Guilloux, opéra, musique de François Fayt (création prochaine) DISTINCTIONS : Prix de la Critique dramatique 1969 et 1983 ; par trois fois, Molière de la Décentralisation ; nomination au Molière du meilleur acteur pour le rôle de Puntila… TOURNÉES À L’ÉTRANGER : Russie (Moscou, Saint-Petersbourg), Ukraine, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Allemagne de l’Ouest, Allemagne de l’Est, Amérique du sud (Brésil, Argentine, Urugay, Chili), USA, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Togo, Niger, Nigeria, Japon, Chine… Décès le 11 juin 2020 Biographie détaillée : http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html ------------------------------------------------------------ HOMMAGES DANS LA PRESSE ET SUR LES RESAUX SOCIAUX Dans la presse : Hommage de Fabienne Pascaud / Télérama : Mort de Marcel Maréchal, acteur tonitruant et directeur de théâtre contrarié Hommage d'Armelle Héliot / Le Figaro : Marcel Maréchal, poète des tréteaux Hommage de Brigitte Salino / Le Monde : Marcel Maréchal, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, est mort Hommage sur le site France TV INFO https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/marcel-marechal-comedien-metteur-en-scene-et-fondateur-de-la-criee-a-marseille-est-mort_4005953.html Hommage de Jacques Nerson dans l'Obs : Jusqu’au revoir, Monsieur Marcel Maréchal Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est mort, ce jeudi 11 juin, d’une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans. C’est l’une des figures majeures de la décentralisation culturelle d’après-guerre qui disparaît. Marcel Maréchal (1937-2020), ici en 2012 dans « Cher menteur », de Jean Cocteau, au Théâtre La Bruyère, dans une mise en scène de Régis Santon. (DELALANDE RAYMOND/SIPA / SIPA) Dans les années 1960-1970, le petit milieu du théâtre lyonnais avait deux pôles. D’un côté les fidèles de Roger (Planchon), de l’autre les partisans de Marcel (Maréchal). Le premier exerçait ses talents au Théâtre de la Cité de Villeurbanne qui allait reprendre le sigle TNP en 1972, le second, de six ans son cadet, dirigeait le Théâtre du Cothurne, puis à partir de 1968 le Théâtre du 8ème à Lyon. Rares étaient les acteurs à faire la navette entre les deux troupes. Au-delà d’une rivalité anecdotique de chefs de bandes, il y avait entre Planchon et Maréchal de profondes divergences. Divergences politiques : l’un et l’autre étaient de gauche, mais Planchon était marxiste, et Maréchal, chrétien de gauche. Divergences esthétiques surtout : Maréchal n’avait pas la rigueur de Planchon. Disons qu’il était plus dionysiaque qu’apollinien. Autrement dit, plus dans la lignée de Jean-Louis Barrault que dans celle de Jean Vilar. De fait ses spectacles n’atteignait jamais la perfection formelle de ceux de Planchon ou, moins encore, ceux de Chéreau ou Strehler. En revanche, grand découvreur de textes, il avait un goût très sûr pour les poètes baroques comme Jacques Audiberti (« le Cavalier seul », 1963, « la Poupée », 1968, « Opéra parlé », 1980) et Jean Vauthier (« Badadesques », 1965, et « Capitaine Bada », 1966, « le Sang », 1970, « Ton nom dans les nuées, Elisabeth », 1976, « les Prodiges », 1997), ou encore pour Louis Guilloux (avec « Cripure », 1967, adapté de son grand roman « le Sang noir », puis « la Maison du peuple », 2002). Un comédien chimiquement pur En réalité Maréchal était, comme Barrault, plus animateur que metteur en scène. Et comédien avant tout. Un comédien chimiquement pur. Nul n’a oublié ses envolées lyriques dans le rôle de Cripure. Courtaud, affligé d’un physique ingrat à la Charles Laughton, il était doté d’un charme irrésistible. Son sourire jovial, ses yeux plissés par la ruse, ce mélange unique de trivialité et de poésie, en faisaient un Falstaff natif. Ajoutez à cela son accent de gone de la Croix-Rousse, jamais tout à fait perdu, même quand il a quitté Lyon pour Marseille où il a fondé et dirigé La Criée (de 1981 à 1994), puis laissé Marseille pour Paris où il a repris le Rond-Point (1995-2000), et enfin pris la tête des Tréteaux de France (2001-2011) dont la mission itinérante s’accordait bien avec le talent baladeur de ce fils de chauffeur routier. J’ai dit qu’aucun de ses spectacles n’était parfait et ne m’en dédis pas. Mais il faut ajouter que ce saltimbanque avait un tel sens de la scène, un tel amour du public, qu’il n’ennuyait jamais. C’est grâce à vous, Marcel, et à Roger aussi, ne vous en déplaise, que m’est venue la passion du théâtre. Mes parents vous ont maudit mais moi, je vous rends grâce. Par Jacques Nerson Publié dans l’Obs le 12 juin 2020 -------------------------------------------------------------------------------- Hommage de Michaël Mélinard / L' Humanité : Marcel Maréchal, L'homme théâtre Metteur en scène et comédien, auteur et adaptateur, directeur, Marcel Maréchal est mort le 11 juin. Il a tout fait sur les planches au fil d’une carrière débutée à Lyon et poursuivi à Marseille, Paris et sur les routes de France. Il a beaucoup travaillé à la reconnaissance d’auteurs contemporains en revenant régulièrement aux classiques. Marcel Maréchal, metteur en scène, acteur, auteur, adaptateur et directeur de compagnie et de théâtre, est mort le 11 juin. « Si, pari stupide, je devais choisir entre toutes mes casquettes, c’est sûr que je choisirais d’être comédien. Parce que jouer est aussi aventureux que les exploits de Bombard ou de Thor Heyerdal » révélait-il dans « un colossal enfant », un livre d’entretiens. Avec lui, disparaît l’un des grands chantres de la décentralisation du théâtre opéré après guerre et un défenseur acharné du théâtre public. Pourtant, ses relations avec le ministère de tutelle n’ont pas toujours été au beau fixe. Né en 1937 à Lyon, il y fonde et dirige le théâtre du Cothurne en 1958. Il met en scène Beckett, Goldoni, Anouilh, Audiberti, Ionesco, Marlowe ou Louis Guilloux. Une ancienne halle aux poissons C’est là que débutent Pierre et Catherine Arditi, Marcel Bozonnet ou Maurice Benichou. En mai 1968, il inaugure le théâtre du Huitième, toujours dans la capitale des Gaules. Avec sa troupe de la compagnie du Cothurne, il revisite Shakespeare, Nazim Hikmet, Georg Buchner ou Kateb Yacine, continuant un travail axé sur les auteurs contemporains, sans délaisser le théâtre classique. L’aventure théâtrale se poursuit à Marseille, d’abord au théâtre du Gymnase à partir de 1975. Mais son grand œuvre reste la fondation du théâtre de la Criée, une ancienne halle aux poissons, située sur le vieux port. Inauguré en 1981, il offre à la cité phocéenne un espace à la hauteur de ses ambitions culturelles. Il y demeure près de 15 ans. Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Dumas ou Théophile Gautier y côtoient Sam Shepard, David Mamet, Jean Genet ou Valère Novarina. Lieu itinérant En 1995, il est nommé à la tête du théâtre du Rond-Point à Paris. L’exercice n’est pas de tout repos entre les critiques pas toujours tendres avec lui et les cafouillages de Catherine Trautmann, la ministre de la culture, au moment de sa succession. Il a tout de même contribué à rénover ce lieu, situé à côté des Champs-Elysées et devenu aujourd’hui l’une des salles parisiennes les plus courues. En 2000, à l’issue de son mandat parisien, Maréchal espère faire son retour à Lyon au théâtre des Célestins. Il hérite finalement en 2001 du théâtre des Tréteaux, lieu itinérant comme un pied de nez à son histoire familiale. « L’aventure sous chapiteau me fait rêver depuis longtemps. J’ai deux souvenirs magiques de théâtre rattachés à cette forme de présentation, La Bonne Âme de Se-Tchouan, montée par Jean Dasté, et Richard III, avec Vittorio Gassmann, qui a mené une expérience de théâtre populaire en Italie. J’avais très envie de jouer sous chapiteau. Mon père, qui possédait une petite entreprise de camionnage, aurait bien ri de ma promotion » confie-t-il alors au Figaro alors que son aventure mobile commence. L’histoire se poursuit jusqu’au début des années 2010 où le Bourgeois gentilhomme conclut son parcours aux Tréteaux. S’il a beaucoup joué dans ses mises en scène, il a aussi été dirigé par d’autres : Chéreau dans Don Juam en 1969, Vitez à Avignon, dans la cour des comédiens de Lavaudant en 1996 ou encore dans une adaptation d’Israël Horovitz, Opus Cœur, mise en scène par Caroline Damay en 2015. Affaibli depuis quelques années, il s’est éteint à l’âge de 82 ans. ------------------------------------- Hommage de Stéphane Capron / Sceneweb Un grand nom de la décentralisation théâtrale française vient de mourir, le metteur en scène Marcel Maréchal. Il est décédé à l’âge de 83 ans. Il a dirigé des théâtres prestigieux comme la Criée à Marseille ou les Tréteaux de France. Avec la disparition de Marcel Maréchal, c’est l’un des derniers pionniers de la décentralisation qui s’éteint. Il débute sa carrière à Lyon à la fin des années 50 et fonde le Théâtre du Cothurne qu’il dirige pendant 17 ans. C’est dans cette troupe que Pierre Arditi fait ses premiers pas d’acteur. Lorsqu’il inaugure en 1968, le Théâtre du 8ème toujours à Lyon, il ouvre la programmation à la musique. Il est le premier à accueillir en France Mick Jagger, les Who ou les Pink Floyd… On est alors très loin du théâtre de Jacques Audiberti dont il présente deux pièces dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en 73 et 74. Dans les années 80, avec le développement de la décentralisation, Marcel Maréchal fonde La Criée, le Théâtre national de Marseille. Il y joue pendant 13 ans, les plus grandes pièces du répertoire. Puis on lui confie en 95 le théâtre du Rond-Point dont il fait moderniser la grande salle qui prend alors le nom de Renaud-Barrault.

En 2001, à 64 ans, il devient le directeur des Tréteaux de France, le seul centre dramatique de France itinérant. Marcel Maréchal peut ainsi continuer de sillonner pendant 10 ans la France en interprétant ses pièces fétiches de Molière, Dandin ou Le bourgeois gentilhomme.

Stéphane Capron ---------------------------------------- Sur les réseaux sociaux : Jack Lang, sur Facebook : Marcel Marechal, celui pour qui Molière et tant d’autres grands dramaturges n’avaient pas de secrets ne rugira plus sur les planches. Quelle tristesse pour le théâtre français. Tout au long de sa vie, il s’est engagé pour celui-ci. Grand militant de la décentralisation culturelle, de Lyon, à Marseille, à Paris, il aura tant oeuvré pour faire vivre les tréteaux de France ! Acteur, metteur en scène, écrivain, j’aimais sa poésie, immense et généreuse, et sa vigueur contagieuse. C’était un prince intrépide et expressif des mots. Comme le mistral qui souffle à Marseille, Il avait la voix forte, orageuse et la faconde si belle, si méditerranéenne. Combien de talents nous a fait découvrir Marcel Maréchal ? Des acteurs, comme Pierre Arditi ou Maurice Bénichou, mais aussi des auteurs, comme Jean Vauthier ou Louis Guilloux. Optimiste déterminé, il avait le goût de la vie et de la joie. Il aura été un artiste total, un homme-orchestre entièrement dédié aux arts et à la culture. Il me manquera beaucoup. Toutes mes pensées vont aujourd’hui à sa famille et à son fils Mathias. ------------------------------------------------------ Le metteur en scène Renaud-Marie Leblanc J'étais encore un jeune adolescent très mal dégrossi, gauche et inculte lorsque dans les années 80, je pénétrais pour la première fois une salle de théâtre. C'était Le Théâtre La Criée à Marseille, dans cette grande salle aux allures de paquebot. On y jouait Capitaine Bada de Jean Vauthier. Je ne connaissais rien du théâtre. Je n'y étais jamais allé. Sur scène, #marcelmaréchal, acteur, metteur en scène et directeur du théâtre. Je me souviens encore de lui comme si c'était hier, virevoltant, incandescent, libre! oui libre. c'est le souvenir que je veux emporter de Marcel, et qui a bouleversé ma vie ce jour-là. Plus tard, il m'aura croisé sur un travail d'atelier où je travaillais Capitaine Bada, justement. C'était très mauvais. il avait été d'une bienveillance extrême, de celle qui n'existe presque plus aujourd'hui. Plus tard, encore, je participerai à l’aventure. Cripure, Tartuffe, Le Malade Imaginaire, La Paix, Les Paravents, Falstafe. Tout cela de mes 21 à mes 25 ans. Marcel enthousiaste, Marcel qui m'appelait Monsieur l'évêque à cause de ce Marie dans mon prénom, Marcel qui me dit un jour à une lecture de note " c'est très bien, je n'ai rien à te dire", Marcel colérique et il fallait déguerpir vite, Marcel te faisant une blague juste avant que tu rentres sur le plateau avec lui, Marcel n'arrivant pas à retenir son texte du monologue du Malade Imaginaire, Marcel farceur, Marcel joyeux, Marcel en apesanteur, un soir, sur scène, réinventant tout... Marcel, chef de troupe : toutes ces rencontres, tous ces gens, toutes ces humanités partagées, ces fêtes aussi, chez lui, dans sa famille; Marcel et sa famille si accueillante, si fragile aussi. Cet homme aura bouleversé ma vie, il m'aura fait aimé le théâtre comme personne. je me souviens aussi de la fascination qu'il avait pour les auteurs, pour la langue. Je crois qu'il restait toujours impressionné par les mots, par la poésie, comme un enfant qui découvre les pouvoirs du langage. Audiberti, Vauthier, Novarina ( oui , on oublie qu'il a été l'un des premiers à faire découvrir l'écriture de Novarina). Plus tard, comme metteur en scène, j'ai monté le Malade Imaginaire de Molière. je me suis souvenu de ce qu'il disait : c'est la pièce la plus Shakespearienne de Molière. Quelque part, Molière , c'était lui, dans ses excès, sa générosité, son élan solaire. Un soleil, oui c'est ça. Marcel, c'était un soleil qui aimait les gens. Simplement. Marcel était autodidacte, il ne faisait rien comme personne. C'était sa force. La liberté. Je t'ai aimé Marcel, comme un autre père, même si tu ne l'as jamais su. et je crois que mon père, le vrai, t'as aimé aussi de m'aimer quelque part un peu. Aujourd'hui Marcel Maréchal s'en est allé. Pas pour moi. Pas pour nous, tous ceux qui ont vibré un jour dans une de tes aventures théâtrales. Tu resteras une étoile incandescente dans la constellation du théâtre. J'ai une pensée émue et profonde pour ses proches et ses enfants, Mathias Maréchal et Laurence. Au revoir Marcel Renaud-Marie Leblanc ----------------------------------------------------------- Marcel Maréchal est mort. S’il y a une origine, c’est celle-ci : 1983 ? 1984 ? Un soir, mes parents nous emmènent, mon frère et moi, voir une représentation des « Trois Mousquetaires » à la Maison des Arts de Créteil. Je crois que c’est le premier spectacle que je vais voir, qui n’est pas spécifiquement destiné aux enfants. Ce que je vois me bouleverse ; tout est merveilleux et magique. Ça y est, je veux être acteur, ou mousquetaire, je veux être là, sur scène, avec eux, courir, combattre, aimer, sous le faux soleil du théâtre, ovationné par huit cents personnes. Cette soirée va, littéralement, changer ma vie. Mes parents vont m’inscrire à l’atelier théâtral d’Ivry ; moi, petit garçon introverti, enfermé en lui-même, je vais découvrir que je peux parler. Surmonter ma peur, la transformer - aller sur scène et parler ! Être regardé, écouté. Jouer avec les autres. Dire les mots des autres. Être plus heureux, plus fort, sur scène - avec eux. Merci maman, merci papa. Et merci, Monsieur Maréchal. Adrien Michaux --------------------------------------------------- Page des Tréteaux de France Si cher Marcel... De grand et de tout coeur avec nos si grands si beaux moments de notre jeunesse... dix-huit ans de partage, côte à côte... le meilleur du théâtre. Mes plus chaleureuses pensées à Luce, Mathias, Laurence. Pierre LavilleNous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de Marcel Maréchal ce 12 juin 2020.

Il aura été un grand comédien, auteur, metteur en scène passionné et un découvreur de talents. Depuis sa compagnie du Cothurne créée à Lyon en 1958, jusqu’aux Tréteaux de France qu'il dirigea de 2001 à 2011, en passant par le Théâtre de la Criée à Marseille et le Théâtre du Rond-Point à Paris, il laissera le souvenir de nombreuses mises en scène foisonnantes et débridées. On se souviendra de ses adaptations des Trois Mousquetaires et de Capitaine Fracasse, de son grand amour pour Alexandre Dumas et Théophile Gautier mais aussi de sa passion pour Audiberti, Louis Guilloux, Kateb Yacine… Toute l'équipe des Tréteaux de France - Centre dramatique national adresse à sa famille et à ses proches leurs pensées de soutien et de réconfort les plus affectueuses. Robin Renucci Comédien, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France CDN ----------------------------------------------------- Merci Marcel ! Marcel Maréchal a quitté la scène du monde.

Avec lui, part un pan de l'histoire d'un théâtre de création populaire de haute tenue.

Avec lui, part un pan de l'histoire de Marseille, de ce Théâtre du Gymnase à cette Criée qu'il a rêvée, inaugurée et dont il a encré définitivement la nature profonde sur les quais du port...

Il y a impulsé et créé, joué et dirigé avec une énergie belle et des envols de poésie touchant, les publics les plus variés si bien qu'il a « fabriqué » durablement le public marseillais.

Incroyable « bête de scène », son sens du plateau l'amenait immanquablement à faire mouche à chaque mot ou regard…

En tant que « patron » et meneur d'équipes, s'il pouvait paraître parfois ailleurs – main sur les babines, brouillant ses traits, regard perdu, cheveux en bataille, au fond, il était là, aux côtés de chacun dans sa singularité et sa capacité à se mettre au service du projet artistique qu'il portait... et partageait d'abord avec ses équipes, ensuite avec le public. Au-delà de son côté un peu ours timide, homme du monde, il savait s'ouvrir et accueillir l'Autre.

C'est comme çà que je l'ai connu alors que, jeune étudiante en Arts plastiques, j'avais demandé à son décorateur de l'époque, Alain Batifoulier, quel chemin prendre, quelle formation effectuer, pour devenir décoratrice de théâtre comme on disait à l'époque... Deux semaines plutard, j'étais assistante de décoration pour les trois créations du Graal théâtre. C'est là qu'entre Marcel, Alain, Bernard Ballet et Gaston Serre, j'ai appris un métier d'humanité, de solidarités et de créativité. Homme de fidélités, il m'a intégrée pour cinq années décisives pour mon parcours personnel à ses équipes dans lesquelles j'alternais entre l'assistanat de décoration et la réalisation des archives du TNM sous la direction du regretté Jean Rouvet, un être hors du commun s'il en fut. Homme de la main tendue, il a accueilli le Théâtre de la mer et les créations d'Akel Akian dans ses programmations, lui ouvrant large les portes de sa « Petite salle ». Nous sommes encore quelques uns à nous souvenir des youyous des mamans des Quartiers Nord à La Criée, que ce soit lors de la conférence de presse de « Baisers d'hirondelles » ou dans la salle au milieu des applaudissements en fin des représentations. Je me rappelle aussi... C'est la dernière fois que je l'ai vu... c'était à la Librairie des Arcenaulx, lors d'une de ses lectures... Il commence à lire, lève les yeux, son regard tombe sur moi... Il s'interrompt... et lance un vibrant hommage à Akel Akian... Sans aucun doute, ces deux anciens lyonnais, l'un des traboules, l'autre émigré des oueds et terres rouges du Maroc, se sont reconnus, rencontrés, à Lyon, à Marseille, sur les scènes et dans ces mondes de poésies où ils respiraient ensemble. Avec Marcel Maréchal une part du théâtre du XXéme siècle s'est refermée. Gageons que chaque parcelle de théâtralité qu'il a semée sur sa trajectoire inspirée germe et germera encore.

Avec lui, s'est écrite une part de mon histoire professionnelle, la plus fondatrice.

A toi, Marcel, reconnaissante !

Que les scènes de l'imaginaire te fassent une place de choix où continuer à jouer, à l'infini...

Frédérique Fuzibet, metteuse en scène, scénographe ------------------------------------------------------------ Mon Merlin l’enchanteur C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés.

Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…

Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !

Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. A ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie. Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui. Agnès Freschel, journaliste, directrice du magazine Zibeline -------------------------------------------------------------- La chose que je voudrais ajouter concernant Marcel Maréchal, c'est qu'il était le plus fidèle à Jean Vilar au regard des nombreux metteurs en scène de sa génération qui lui avaient tourné le dos voire qui le dénigraient. Bruno Boussagol, metteur en scène -------------------------------------------------------------- Serge Pauthe, comédien MARCEL MARÉCHAL NOUS A QUITTÉS Sa vie s’est envolée cette nuit et tous les souvenirs qui me rattachent à lui à l'instant me reviennent. Afflux d'émotions reliées autant à la vie tout(e) court(e) qu’au théâtre partagé quelques années ensemble à Lyon, puis à Marseille. Ce fut mon patron pendant 8 ans. A Lyon, au Théâtre du Huitième. Puis à Marseille au Théâtre de la Criée. D’abord, j’étais l’un de ses spectateurs au petit théâtre de la rue des Marronniers à Lyon. J’ai vu son « Capitaine BADA » de Jean Vauthier. En compagnie de Luce Mélite, il interprétait ce personnage, déchiré par la souffrance d’un amour absolu. Porté par une voix intérieure semblable à un murmure, parfaitement timbrée et teintée d'un lyrisme qui sera toujours reconnaissable dans ses rôles futurs. Je ne le cache pas. J’étais un fana de ce nouveau comédien et je ne manquais aucune de ses créations. Particulièrement au Festival de Couzan, un petit village du Haut-Forez à quelques encâblures de Saint-Etienne. Là-haut, dans les ruines d’un château médiéval, il joua LA MOSCHETA de l’auteur Ruzante, ce noble Vénitien qui montrait comment vivent les pauvres à toutes les Seigneuries, Doges en tête, dans la Venise du XVème Siècle. Nous n’étions pas loin de 1968 et Maréchal, avec Bernard Ballet, Jean-Jacques Lagarde et Jacques Angéniol, décorateur et acteur, avaient assemblé, au milieu des murailles moyenâgeuses éparpillées sur le sol, tout un fatras de matériaux que les pauvres du monde entier récupèrent dans les poubelles pour se construire une maison, dans les bidonvilles des banlieues de Paris ou de Mexico. Le cri de Ruzzante se propageait ailleurs qu’à Venise et vous emplissait de fureur et d’émotion. Voilà l’artiste tout neuf dont je fis connaissance en ce temps-là. Il vint jouer en 1972 son « FRACASSE » à la Comédie de Saint-Etienne. Heureux de nous revoir, il me demanda si je voulais le rejoindre à Lyon au Théâtre du Huitième. J’acceptais à condition qu’il me permette de monter un spectacle poétique à partir de l’œuvre de Nâzim HIKMET, ce poète turc que je chérissais comme un frère. Promesse tenue. Geste fraternel d'un comédien hors-pair envers un poète universel. Cela restera gravé en moi et j'aurai toujours pour Marcel une reconnaissance éternelle. Marcel Maréchal, c'est un artiste né à Lyon, le soir de la Noël. Il s’appelait parfois Marcel-Noël Maréchal, c’est joli, non ? Il admirait Laurent Mourguet, le créateur du Guignol Lyonnais au temps de la Révolution. Son coté râleur et bon vivant l'inspirera au point qu’il écrivit une pièce pour raconter sa vie. Mais Marcel était fait de chair, d’os, de rires et de larmes. Il porta sur la scène les plus grands textes devant un public immense qui savait l'apprécier. Il était populaire au meilleur sens du terme. Il bannissait les méchantes critiques par un surcroît de travail. Toujours inspiré par la lecture permanente de ses poètes et auteurs favoris. Je cite au hasard Rimbaud, Audiberti, Molière, Guilloux et son Cripure.. Ah! Cripure! Surnom donné par les élèves du lycée de Saint-Brieuc au Professeur Merlin, objet de moqueries. Ce prof’ adorait enseigner Kant et sa « Critique de la Raison Pure » et les chenapans l’avait donc surnommé « Cripure »…Donc, Maréchal interpréta magistralement ce personnage. Y a t'il dans la vie d'un acteur une telle fusion avec un personnage né dans l’imagination d’un auteur ? Peut-être entre Knock et Jouvet? Ou Luchini avec…Luchini ? Au temps où Maréchal vivait à Lyon, la vie théâtrale ne manquait ni d’émulation, ni de confrontation. En 1968, le Ministère nomma Maréchal à la tête du Centre Dramatique de Lyon. Mais à Villeurbanne, Roger Planchon et son Théâtre de la Cité avait « pignon sur rue » depuis les années 50. Maréchal était son cadet et il lui fallait exister à coté de son génial voisin. On disait parfois que Brecht était à Villeurbanne et Aristophane dans le 8ème Arrondissement de Lyon. C’était parfois comme deux navires au large de Saint-Malo qui se tiraient la bourre pour arriver bon premier. Mais heureusement, l’ami Jean-Jacques Lerrant, fin critique au « Progrès de Lyon », les aimait bien tous les deux. Et le public ne désertait aucune des salles. Il ne choisissait pas selon l’humeur du moment. C’était encore le beau temps du Théâtre Populaire. Maréchal créait une pièce de Kateb et invitait Gatti. Planchon « Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale » de Brecht avec Jean Bouise dans le rôle titre… J’ai vécu toutes ces années au cœur de ce creuset théâtral et je le dois tout de même à Marcel qui donna tout son talent pour que vive une intense activité théâtrale. Qui donna lieu à l’éclosion de nouveaux artistes. Toutes mes pensées émues vont ce matin vers son fils Mathias, sa sœur et sa maman. Et à tous ses compagnons qui sont restés si proches de lui. Et à tous mes ami..e…s Lyonnais qui ont vécu ces années-là et que j’embrasse affectueusement. Serge PAUTHE ------------------------------------------ Marcel Maréchal, un grand homme de théâtre qui a fait vibrer plein de belles nuits du Théâtre de la Mer à Sète. Il a enchanté nos jeunes années d'élèves de ce métier. Je me souviens du "Fracasse", et de toutes ses géniales mises en scènes, comme "La moscheta" de Ruzzante, "Godot,"Les prodiges" de Vauthier"... où nous apprenions tant. Énergie, invention, audace, sens du plaisir. Un de nos maîtres. Moni Grégo, comédienne -------------------------- Documents audio et vidéo, liens : Archive INA-France Culture 5 entretiens radiophoniques de 28 minutes : https://entretiens.ina.fr/en-scenes/Marechal/marcel-marechal Archive Ina : La Puce à l’oreille par la Comédie-Française, 1985 : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00377/la-puce-a-l-oreille-de-georges-feydeau-mise-en-scene-par-marcel-marechal.html Archive vidéo « Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg, avec Marcel Maréchal et Pierre Arditi : https://www.youtube.com/watch?v=iRVkieN8p9U Rencontre avec Marcel Maréchal, masterclass en février 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=96zJdlVQ4N8 Présentation de « En attendant Godot » de Beckett, avec Pierre Arditi, Robert Hirsch, Jean-Michel Dupuis, Marcel maréchal, mise en scène Patrice Kerbrat au Théâtre du Rond-Point (1997) : https://www.ina.fr/video/I00013833 En 2009, dans l'émission de France 3 "Les Mots de minuit", il évoque Jacques Audiberti :

"Audiberti avait une sorte de fils spirituel : Marcel Maréchal, un saltimbanque coloré, joyeux et angoissé. Celui-ci a lui-même un fils, spirituel et biologique cette fois, un jeune homme gracieux. Tout cela, c’est la même famille poétique, venue de la Méditerranée. Audiberti et fils. Ils sont tous réunis sur la scène, corps et âme. Et dans une adaptation ingénieuse et une mise en scène délicate, signées François Bourgeat, ils chantent la chanson de la filiation, la chanson de l’humanité, de l’origine à l’éternité, la chanson du mystère de l’homme et de sa reproduction. Le père apprend la vraie vie à son fils qui rêve la vie.”

Philippe Tesson. Le Figaro, 15 octobre 2007. En lien une vidéo extraite des "Mots de minuit" en 2007, où Marcel Maréchal évoque son rapport à l'oeuvre et la personne d'Audiberti. http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 14, 2020 1:30 PM

|

Par Fabienne Pascaud dans Télérama 12/06/2020

Fort en langue et en gueule, généreux, il était doté d’une extraordinaire palette qui lui a permis d’évoluer dans de nombreux registres. Le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, créateur de La Criée, à Marseille, vient de disparaître à l’âge de 83 ans.

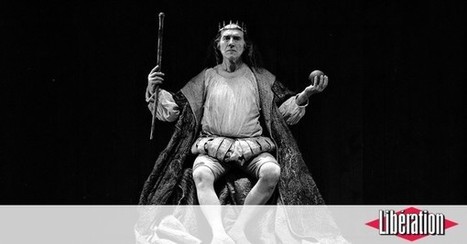

L’œil gourmand et le sourire goguenard, la tignasse bouclée enfantine et la bouille réjouie – qui savait aussi se faire colérique et terrible, voir son interprétation du roi Lear… –, Marcel Maréchal fut un tonitruant et généreux acteur. De la veine des bateleurs, de la grande tradition des tréteaux. Mais avec une palette de toutes les couleurs, de toutes les matières, de toutes les fureurs. De Scapin au Malade imaginaire, d’Arnolphe à Sganarelle, de Fracasse à Falstaff, de maître Puntila à Cripure, cet amoureux de Molière comme des contemporains forts en langue et en gueule – de Jean Vauthier à Louis Guilloux, sans oublier Jacques Audiberti – fut un admirable serviteur des textes et de leurs musiques scéniques. Il les laisse orphelins. Il vient de disparaître à 83 ans.

Un amoureux des mots en effet. Cet autodidacte lyonnais né en 1937 sut les faire rayonner comme des soleils ou des plats raffinés de sa ville. C’est l’amour même de cette parole, de ce dialogue à faire naître avec le public qu’il aimait tant, qui le poussa, dès 21 ans, à diriger des théâtres. Et le meilleur, le plus savoureux de son parcours artistique rabelaisien se niche dans ces années 1950 où s’invente la décentralisation imaginée après guerre.

C’est à Lyon, au Théâtre du Cothurne qu’il fonde en 1958 – dans la lignée de son aîné Roger Planchon, autre fameux homme de théâtre lyonnais – que commence l’odyssée théâtrale populaire du prodigieux cabot. Sa passion des poètes lui fait programmer d’emblée contemporains et classiques dans des mises en scène qui n’ont pour ambition que de faire sonner le texte et réjouir les spectateurs.

Spectacles hauts en couleur

À La Criée, qu’il ouvre sur le Vieux-Port de Marseille en 1981 – après avoir dirigé, à Lyon toujours, le Théâtre du Huitième, puis le Gymnase à Marseille –, il saura cultiver les mêmes bonheurs de jeu et de spectacles hauts en couleur et pêchus, ouvertement hérités d’un théâtre populaire à la Jean Vilar, où flamboient uniquement jeu de l’acteur et respect de l’auteur. D’Alexandre Dumas à Bertolt Brecht, de Shakespeare à Jean Vauthier, de Beckett à Jean Genet, de Novarina à Tchekhov, ses programmations étaient toujours ambitieuses et pleines de drames et de joies.

Hélas, Marcel Maréchal rêva un jour de quitter les territoires pour monter à la capitale. L’aventure ne lui réussit pas. Il n’en possédait pas les codes. Nommé au Théâtre du Rond-Point en 1995, il ne sut guère réveiller le palais endormi que lui avaient laissé les Renaud-Barrault et y accumula les spectacles médiocres, dépourvus de cet esprit flambant qu’il avait eu autrefois. L’air de Paris allait mal au tribun des planches. La critique l’abandonna, le public aussi.

Galère parisienne

La qualité exceptionnelle de son parcours passé lui valut quand même de diriger, à partir de 2001, les Tréteaux de France. Jusqu’à 2011, il n’y fit pas non plus merveille, reprenant de vieilles recettes, aigri peut-être de n’avoir jamais eu la reconnaissance méritée…

Mais après des parcours lyonnais et marseillais fondateurs et exemplaires, que diable Marcel Maréchal allait-il faire dans la galère parisienne ? Elle broya ses gourmandises, ses générosités, ses ambitions.

Reste un homme de scène qui jamais ne lâcha le plateau, un acteur metteur en scène qui eut jusqu’au bout la passion de jouer les spectacles qu’il montait, souvent autour de lui. Narcissisme ? L’homme avait trop à cœur d’embarquer son public dans l’aventure du verbe. Plutôt feu sacré. Et il est essentiel qu’il continue partout d’en brûler.

Légende photo : Cripure de Louis Guilloux. Mise en scène de Marcel Maréchal. Paris, Petit T.N.P., avril 1967. © Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 2, 2020 3:29 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 2 juin 2020

Le grand public ne la connaissait pas. Mais le monde du théâtre, oui. Elle aura passé plus de cinquante années à mettre en lumière des talents et à faire vivre des lieux.

Elle était souriante. Très souriante. Petite de taille, grande de force d’âme. Rayonnante et volontiers rieuse. On ne peut la séparer de deux personnalités très belles, qui l’ont accompagnée : sa mère, la comédienne Jenny Bellay et son amie, la femme de sa vie, Dominique Darzacq, journaliste et défenseuse sans faille du beau, du bon théâtre et de celles et ceux qui le font vivre.

Longtemps on s’était inquiétés pour Dominique qui avait dû faire face à la maladie, il y a des années. Elle luttait. Toujours. Martine Spangaro, à son tour, dut affronter de graves problèmes et des maux en cascade. Elle tenait bon. Et puis, le 31 mai, elle s’est éteinte. Elle avait 74 ans. La date de ses obsèques n’a pas encore été fixée.

Rares étaient les soirs où l’on ne rencontrait pas Martine et Dominique. Il fallait que ses obligations la retiennent dans un lieu ou un autre, pour que Martine Spangaro n’assiste pas aux premières représentations des spectacles. Elle avait le regard, le cœur. La bienveillance. Mais devant les prétentieux et autres faux intellectuels, elle était drôle et caustique. Elle était de cette génération à qui on ne la fait pas, si l’on peut ainsi s’exprimer !

Elle était née le 28 mars 1946 et avait fait ses études à Paris et Evreux. Le club de théâtre lui plaît. Et l’exemple de sa mère, bien sûr, qui a fait une très belle carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision et qui, encore récemment, donnait le merveilleux spectacle qu’elle a consacré à Colette.

Martine Spangaro était très fière de sa mère, comédienne qui, il y a encore quelque temps, jouait Colette.

Martine Spangaro a à peine plus de 20 ans, lorsque, à partir de 1968, elle fait ses premiers pas professionnels et affermit son apprentissage au sein d’une association intitulée « Théâtre de la Région Parisienne ». La décentralisation n’est pas encore lancée à pleine vitesse…Mais elle s’esquisse à échelle de la couronne de la capitale, quand, dans la foulée, sera donné au Théâtre de la Commune sa pleine ampleur. Comme au théâtre de Saint-Denis.

En 1971, Martine Spangaro est à Besançon. Elle a le poste, essentiel, de secrétaire générale et participe à l’élaboration de la programmation et donne une impulsion vive aux décisions.

Mais c’est évidemment à Saint-Denis, au Théâtre Gérard-Philipe, auprès de René Gonzalez, qu’elle va s’épanouir, secondant un homme merveilleux qui aura été un découvreur, un bâtisseur, un soutien de la création, partout où il sera passé, après avoir été, quelques années durant, comédien. De Saint-Denis à la MC93, l’Opéra-Bastille et bien sûr Vidy-Lausanne, Martine Spangaro était demeurée très proche de René Gonzalez, mais avait suivi son propre parcours.

Secrétaire générale, chargée des relations publiques et des relations avec la presse, elle veille, découvrant de jeunes talents, participant à la mise en lumière d’auteurs, de metteurs en scène, de techniciens, de comédiens et comédiennes, jusqu’alors inconnus. Elle passe des années à Saint-Denis : de 1974 à 1986, douze années d’une fertilité exemplaire. Théâtre, mais aussi musique et chant, avec Michel Hermon et Giovanna Marini.

Alfredo Arias fait appel à sa personnalité sûre, en 1986, lorsqu’il accède à la direction du centre dramatique d’Aubervilliers, le Théâtre de la Commune. Avec la rigueur et la fantaisie de Martine Spangaro, il élabore une transformation enchantée du lieu et met en place une programmation à son image. Le théâtre renaît.

Enfin, et ce sera l’ultime étape de sa carrière dans le secteur public de la culture, Martine Spangaro rejoint Claude Sévenier à la direction du Théâtre de Sartrouville. Encore les brillantes années d’un théâtre « élitaire pour tous ». De 1989 à 2006, son imagination s’allie à merveille aux missions de cette institution. On retrouve là des artistes aimés de Gonzalez, de Sévenier et d’elle depuis longtemps : Joël Jouanneau qui met en scène ses propres textes et beaucoup d’autres, la chanteuse et comédienne Angélique Ionatos qui de sa voix sublime illumine les soirées de Sartrouville. Et elle met sur pied le festival qui dure encore, un festival de création pour le jeune public, qui essaime dans le département : Odyssées-en-Yvelines. Spectacles pour les jeunes mais d’une qualité telle, d’une originalité si profonde, que l’ensemble du public suit la manifestation. La douzième édition de cette biennale a eu lieu de janvier à mi-mars 2020. Enfin un festival qui a échappé au confinement. Juste à temps !

Le livre des riches heures de Martine Spangaro n’était pas encore refermé. C’est à Avignon, dans le « off » qu’on allait la retrouver. Directrice artistique du Petit Louvre, rue Saint-Agricol, un espace dont elle fit en quelque temps l’une des meilleures adresses d’Avignon. Avec Claude Sévenier, appelé par les propriétaires, Sylvie et Jean Gourdon. Dès le premier été, elle avait imprimé sa marque avec son patron et alter ego en fait, Claude Sévenier. Malheureusement, Claude s’était éteint en février 2016.

Martine Spangaro avait poursuivi sa mission. Elle déplorait de ne pouvoir accueillir les artistes dans de meilleures conditions, mais c’est la loi de la cité des Papes. Le public est là, on joue, mais parfois l’épreuve est sans confort. Tout le monde aimait rejoindre Martine, faire partie de l’équipe de Martine.

Les metteurs en scène lui faisaient une grande confiance et lui demandaient de les assister. Ainsi Alfredo Arias, ainsi Marc Paquien, et quelques autres. Elle se taisait sur la maladie. Elle était aussi pudique que courageuse. Nos pensées vont à sa famille, sa maman, Jenny, et à Dominique.

Martine Spangaro avait quelque chose d’une grande sœur un peu magicienne. Elle réchauffait les cœurs et les plateaux. Une âme de théâtre.

A lire : Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).

Légende photo : Martine Spangaro, souriante et solaire. DR ------------------------------------------------------------------- L'hommage de Gilles Costaz dans Webthéâtre : Une vie au service du théâtre Martine Spangaro nous a quittés le 31 mai. Elle était, dans le monde du théâtre, une femme de l’ombre qui rayonnait d’une grande lumière et ne cessa de participer à l’activité artistique française. Que d’étapes dans cette vie qui s’achève trop tôt, en raison d’une douloureuse maladie ! Dans les années 60, elle était déjà partie prenante au TRP (Théâtre de la région parisienne) qui préparait la décentralisation en banlieue en faisant circuler les spectacles de Pauline Carton, Gabriel Garran, Pierre Debauche, Georges Brassens… Ensuite, coup sur coup, elle collabore à la création de deux Centres dramatiques matinaux, à Limoges puis à Besançon. Elle est ensuite secrétaire générale, au côté de René Gonzalez, du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : ce sont de grandes années, fécondes et chahuteuses, comme en témoigne le précieux livre de Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).

Ensuite, ce sera l’aventure centrale de sa carrière : la prise en main, avec Claude Sévenier, du Centre d’animation culturelle de Sartrouville, qui deviendra Centre dramatique national. Sévenier et elle, en tant que codirectrice, imaginent des formules nouvelles, comme celle de donner des moyens à des artistes invités (ce seront Angélique Ionatos et Joël Jouanneau) ou le fameux festival jeune public Odyssées-en-Yvelines.

Quand elle quitte Sartrouville, elle s’occupe, d’une manière inattendue, d’une salle du off d’Avignon, le Petit Louvre. D’abord avec Sévenier, puis seule, après la mort de celui-ci. Tous les familiers d’Avignon savent quel lieu important fut le Petit Louvre, avec ses deux salles rue Saint-Agricol, l’une en étage, l’autre dans l’ampleur d’une ancienne chapelle. Pendant dix ans, Martine Spangaro programme là ce qu’il y a de meilleur.

C’était une personnalité passionnée, très active, souriante, discrète. Elle aimait les artistes, elle savait les découvrir. Pour être près d’eux, elle a été assistante de certains metteurs en scène : Michel Vitold autrefois, Alfredo Arias et Marc Paquien plus récemment. Elle était l’une de ces personnalités qui font le théâtre, sans bruit, avec un talent particulier mais égal à celui de ceux qui sont en scène.

.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 28, 2020 5:27 PM

|

Publié dans Le Figaro, le 28 mai 2020 Bien sûr on oubliera jamais Paulette, la Drague et toutes les facéties drolatiques que Guy Bedos racontait avec un cynisme désopilant. Mais ce saltimbanque surdoué aura aussi marqué de la finesse de son jeu quelques-unes des comédies les plus douces-amères des années soixante et soixante-dix.

À lire aussi : «Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux... » Mort de Guy Bedos à 85 ans

Son personnage de docteur séducteur et larmoyant dans Un éléphant ça trompe énormément et sa suite, Nous irons tous au Paradis était cultissime, - c'était mérité -, de son vivant. Et les dialogues des films d'Yves Robert étaient signés, et ce n'est pas un hasard, par son complice Jean-Loup Dabadie, qui deviendra le parrain de son fils, Nicolas, qu'il aura le temps de voir devenir un réalisateur accompli.

Ses jeunes années et son amitié avec Jean-Paul Belmondo appartiennent déjà à la légende du cinéma. On sait que les deux garnements revinrent d'une tournée dans toute la France en auto-stop. En 1963, Jacques Baratier eut la riche idée de rassembler à l'écran les deux inséparables d'autrefois. Le pitch du film avec le recul du temps ne manque pas de saveur. Guy Bedos incarnait un jeune homme de bonne famille qui rêvait de devenir acteur.... Quand la fiction rejoignait la réalité.

En 1965, le titre du film Les Copains lui donne l'occasion de se mesurer à l'œuvre de Jules Romains. Sous la direction d'Yves Robert, encore lui, déjà serait-on tenté d'écrire, avec une pléiade d'acteurs de talents (Philippe Noiret, Claude Rich, Michael Lonsdale) ils vont inventer des canulars à se tordre de rire. C'est en Auvergne, à Ambert, que sera déclamé dans la petite église du bourg un sermon... pas très catholique.

En 1970, dans Le Pistonné Claude Berri lui confie le rôle sur mesure d'un appelé du contingent très peu militariste, nommé Claude Langmann, le vrai nom à la ville du réalisateur. Cette critique à peine voilée de notre armée collera comme un gant à Guy Bedos qui ne cachait pas son dégoût et son mépris de l'esprit guerrier.

Enfin, évidemment, comment ne pas mentionner son rôle de bon copain Juif pied-noir aimant trop sa mère (Marthe Villalonga) dans Un éléphant ça trompe énormément et sa suite, aussi drôle, c'est assez rare pour le signaler, On Ira tous au Paradis. Encore une fois, il jouait un inséparable ami, tendre facétieux. Et il faut le dire, ce Simon Messina avait énormément de talent.

En hommage à Guy Bedos, Le Figaro présente, en vidéos, un florilège de sa carrière de Dragées au poivre à On ira tous au paradis en passant par Le Pistonné et Les Copains.

Dragées au poivre de Jacques Baratier en 1963, avec Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos... (chanson du film en duo avec Sophie Daumier, paroles et musique de Serge Rezvani alias Cyrus Bassiak)

Les Copains d'Yves Robert en 1965, avec Philippe Noiret, Michael Lonsdale, Guy Bedos, Christian Marin...

Le Pistonné de Claude Berri en 1970, avec Guy Bedos, Rosy Varte, Coluche, Claude Piéplu, Jean-Pierre Marielle...

Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert en 1976, avec Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur...

Nous irons tous au paradis d'Yves Robert en 1977, avec Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 22, 2020 10:06 AM

|

Par Marie Baudet dans Lalibre.be le 21-05-2020

La nouvelle, jeudi, du décès d’Olindo Bolzan a plongé dans la stupeur et le chagrin le monde théâtral, qui salue un homme de cœur, un être d'une sensibilité rare, une âme généreuse pourfendeuse d’injustices, un camarade précieux, un regard précis.

Comédien hors normes, à la présence à la fois poétique et inquiétante, tendre et politique, Olindo Bolzan fit ses débuts sur scène aux côtés entre autres d’Anne-Marie Loop dans L’Annonce faite à Marie, de Claudel, par le Groupov.

Formé au conservatoire de Liège, il aura en près de trente ans de carrière visité tant le répertoire que la plus contemporaine des créations. Des Dario Fo ou du Thomas Bernhard de Françoise Bloch au puissant Décris-Ravage d’Adeline Rosenstein, en passant notamment par Tchekhov (La Mouette mise en scène par Jacques Delcuvellerie, La Cerisaie selon Thibaut Wenger) ou Shakespeare sous le regard de Martine Wijckaert ou d’Isabelle Pousseur.

Passé également devant la caméra de Chantal Akerman (Nuit et jour, 1991) ou des frères Dardenne (L’Enfant, 2005), Olindo Bolzan avait 58 ans.

Olindo Bolzan seul en scène, à la fois solaire et lunaire. © Lou Hérion ---------------------------------------------------------------------------------- Article publié dans Lesoir.be par Jean-Marie Wynants (22-05-2020) : En apprenant la mort du comédien Olindo Bolzan, à l’âge de 58 ans, son visage d’éternel gamin nous est instantanément apparu, à la fois malicieux et mélancolique. La première fois que nous l’avions découvert, c’était il y a 30 ans, dans « Les autres » de Jean-Claude Grumberg, mis en scène par Philippe Laurent. Déjà son regard, sa manière de bouger, de parler nous avait intrigué. On l’avait retrouvé ensuite, au fil des ans, dans les spectacles de Pietro Varrasso (Le Fou de Leïla, Le chemin du Serpent), Mathias Simons (Don Juan revient de guerre, Cœur de Pierre), Jean-Louis Colinet (Liliom), David Strosberg (L’enfant rêve), Jacques Delcuvellerie (La Mouette), Philippe Sireuil (La Forêt), Jean-François Noville (Under), Adeline Rosenstein (Décris-Ravage), Mélanie Laurent (Le dernier testament), Thibaut Wenger (La seconde surprise de l’amour)… (suite de l'article réservée aux abonnés) Jean-Marie Wynants Le Soir (Bruxelles)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 20, 2020 11:57 AM

|

Par Armelle Héliot dans Le Figaro - 19 mai 2020 Dès son adolescence, ce fils d'un violoniste et d'une pianiste, a aimé jouer. Malgré sa formidable carrière au cinéma, il n'a quasiment jamais quitté les planches