Par Stéphane Capron dans Sceneweb

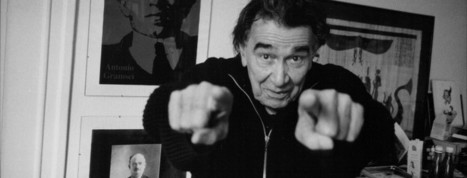

Armand Gatti

L’immense Armand Gatti est mort ce matin à l’âge de 93 ans. La direction de La Parole errante à la Maison de l’arbre, le centre international de création qu’il dirigeait avec Jean-Jacques Hocquard à Montreuil nous a informé de cette triste nouvelle pour le monde du théâtre.

Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il passe son enfance dans le bidonville de Tonkin avec son père, Augusto Reiner Gatti, balayeur, et sa mère, Laetitia Luzano, femme de ménage. Il suit ses études au séminaire Saint-Paul à Cannes. Fils d’un anarchiste italien et d’une franciscaine, Armand Gatti poète, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste aura marqué l’histoire de théâtre français du 20ème siècle. En témoigne son impressionnante biographie ci dessous.

1924 26 janvier. Naissance de Dante Sauveur Gatti à Monaco, fils d’Auguste Rainier Gatti, éboueur, et Letizia Luzona, femme de ménage. Après avoir habité le bidonville du Tonkin, à Beausoleil, la famille s’installe dans la même banlieue monégasque, dans le quartier Saint-Joseph.

1941 Exclu du petit séminaire, il rentre en première au lycée de Monaco. Il écrit une épopée signée Lermontov où il se moque de ses professeurs, ce qui entraîne son exclusion le 14 juin.

1942 Il exerce divers petits métiers, dont celui de déménageur, et de sous-diacre à l’église Saint-Joseph. Le 2 mars, son père Auguste meurt des suites d’un tabassage lors d’une grève d’éboueurs. Il part alors en Corrèze, dans le maquis, avec la recommandation du père gramscien d’un de ses amis.

1943 Arrêté à Tarnac, il est emprisonné à Tulle, puis transféré à Bordeaux où il travaille à la construction de la base sous-marine. Transféré à Hambourg, au camp de travail de l’entreprise Lindemann, il s’en évade et rejoint en Corrèze l’un des nombreux maquis dépendant de Georges Guingouin.

1944-45 Parachutiste à Londres dans le Special Air Service (SAS), il participe à la bataille de Hollande. Renvoyé dans ses foyers le 1er novembre 1945, il passe la nuit de Noël avec Philippe Soupault, auquel l’a présenté un ami parachutiste. Celui-ci consacre quelques pages au « jeune homme » dans son « Journal d’un fantôme » : « Nous parlons de Rimbaud, de Lautréamont. (…) Ses jugements sont justes, parfois sévères lorsque les poètes l’ont déçu. (…) Ah ! Henri Michaux, dit-il, Michaux, lui il est bien ! »

1946-47 Sur recommandation d’un ami monégasque, il entre en janvier 1946 au Parisien libéré comme rédacteur stagiaire. Il y rencontre celui qui sera son ami de toujours, Pierre Joffroy. Pendant quelques mois, il est « locataire clandestin » à la Cité universitaire, au pavillon de Monaco. Puis il emménage sur l’île Saint-Louis, dans un hôtel meublé, quai d’Anjou, où sont logés Gilles Deleuze, Georges Arnaud, Karl Flinker, Georges Decaune, Michel Tournier, Yvan Audouar, Alejandro Otero et François-Jean Armorin. Kateb Yacine les rejoindra en 1952. Dans les salons de Mme Tézenas, il rencontre Henri Michaux, Pierre Souvchinsky, Yves Benot, Paule Thevenin, André Berne-Joffroy, Guy Dumur, Michel Cournot… Journaliste le jour, poète la nuit, il commence l’écriture de Bas-relief pour un décapité, puis d’une pièce intitulée Les Menstrues.

1948-49 Avec Pierre Boulez et Bernard Saby, devenus ses amis, ils accueillent John Cage, Morton Feldman, Merce Cunningham et Morton Brown. Nommé, le 1er janvier 1949, rédacteur au Parisien libéré, il y devient la même année reporter, statut qu’il gardera jusqu’à son départ du journal, en 1956.

1950-51 Reportages souvent cosignés avec Pierre Joffroy sur des sujets variés : spiritisme, justice, pauvreté, Collaboration, exploitation de la main-d’œuvre en Martinique… Fin 1951, il part pour l’Algérie où il rencontre Kateb Yacine. De son côté, Pierre Joffroy écrit sur les bidonvilles nord-africains en France. Ce double reportage qui prévoit l’insurrection et décrit la grande misère de la population nord-africaine ne sera pas publié, mais ils écrivent au président de la République, Vincent Auriol, pour l’alerter sur la situation.

1952 Création à Cologne de son poème Oubli signal lapidé, musique de Pierre Boulez, par l’ensemble vocal Marcel Courand. Il assiste à un concert de Pierre Boulez, au théâtre des Champs-Elysées, où il prend à partie les spectateurs qui protestent contre cette musique.

1953 Il assiste au procès d’Oradour-sur-Glane. « La Justice militaire », article publié dans Esprit, dénonce l’acquittement d’un capitaine de gendarmerie « coupable d’avoir fait passer de vie à trépas quelques maquisards ». Il poursuit sa réflexion sur la justice avec un réquisitoire virulent contre le déroulement du procès de Pauline Dubuisson (Esprit de janvier).

1954 Il apprend le métier de dompteur pour réaliser l’enquête « Envoyé spécial dans la cage aux fauves » qui lui vaut le Prix Albert-Londres. Devenu grand reporter, il voyage en Amérique latine (Costa Rica, Salvador, Nicaragua). Envoyé spécial au Guatemala, il assiste à la chute du gouvernement Arbenz et rencontre un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara, le futur Che. De retour d’Amérique centrale, il écrit dans Le Parisien libéré et Esprit et interviewe l’écrivain Miguel Angel Asturias pour Les Lettres françaises. Il commence à rédiger Le Quetzal puis Le Crapaud-Buffle et travaille avec Pierre Joffroy et Kateb Yacine sur une biographie de Churchill, publiée au Seuil.

1955 Il quitte le quai d’Anjou pour le 17e arrondissement. Retournant au Guatemala, il passe par Mexico. En Europe, dix ans après la fin de la guerre, il découvre des camps de « personnes déplacées », sur lesquels il écrit un article, « Malheur aux sans-patrie ».

Il entre à Paris-Match. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il part pour trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. À la découverte du théâtre chinois – et tout particulièrement de Kouan Han Shin, auteur du XIVe siècle – il rencontre Mei lan Fang, prodigieux comédien de l’opéra de Pékin, et retrouve son ami Wang, connu à Paris à la fin des années 40, qui l’introduit auprès de Mao Tsé-toung. Retour par le Transsibérien.

1956 Les journaux auxquels il collabore refuse son reportage sur la Chine, mais un livre paraît aux éditions du Seuil, dans la collection « Petite Planète » dirigée par Chris Marker. Il est naturalisé français. Pour France-Soir, il écrit une longue série d’articles « J’ai filé les détectives privés » et part en voyage avec Joseph Kessel à Helsinki.

1957 Il finit d’écrire la pièce Le Poisson noir, issue de son voyage chinois. L’Express et Détective lui offrent une place de rédacteur. En juin, il accepte le poste de rédacteur en chef de Libération (celui fondé par Emmanuel d’Astier de la Vigerie) et part en septembre en Sibérie avec Chris Marker pour le tournage du film Lettre de Sibérie et l’écriture du livre Sibérie, – zéro + l’infini. À son retour, envoyé à Nantes par L’Express pour rendre compte des grandes manifestations des ouvriers nazairiens, il est matraqué par la police. Sa tête entourée de bandages illustre son article. Il fait procès aux CRS, et perd.

1958 Il décline la proposition de la Guinée de créer un journal à Conakry. Il commence à travailler, avec Pierre Joffroy, au scénario de L’Enclos et finit d’écrire Don Tibério, qui deviendra Le Crapaud-Buffle.

Au mois de mai, départ pour la Corée du Nord et la Chine, avec une délégation où se retrouvent, entre autres, Chris Marker, Claude Lanzmann, Francis Lemarque et Claude-Jean Bonnardot. Le gouvernement nord-coréen lui propose de réaliser un film. Il en écrit le scénario et en commence le tournage en collaboration avec Bonnardot qui finira le film et en assurera le montage en France. Ce film, Moranbong, est interdit à sa sortie en 1960 et autorisé en 1964. Sur le chemin du retour, il séjourne en Chine, dans le Sin-Kiang et le Kiang-Si. Il rentre en France en novembre.

1959 Il écrit pour Libération – où sa longue absence lui a fait perdre son poste de rédacteur en chef – un reportage : « La Chine contre la montre ». Il suit le Tour de France à moto, interviewe Marlon Brando et écrit en décembre pour Paris-Match, où il est devenu grand reporter, son dernier article comme journaliste : « La France pleure Gérard Philipe ».

Avec Le Poisson noir, que le Seuil a édité l’année précédente, il obtient le prix Fénéon de littérature. Jean Vilar monte Le Crapaud-Buffle au Théâtre Récamier, Petit TNP. Malgré l’échec auprès de la critique, Jean Vilar l’incite à persévérer. Désormais, il se doit, lui dit-il, à un public, les onze mille personnes venues assister aux représentations.

Il part en Italie, dans la maison de sa mère, dans le Piémont, où il commence à écrire Auguste G. et l’adaptation du Château de Kafka pour le cinéma, film non réalisé avec Charlie Chaplin pressenti dans le rôle principal.

1960 Il réalise en Yougoslavie son premier film, L’Enclos, dont il a écrit le scénario et les dialogues avec Pierre Joffroy.

1961 L’Enclos est présenté dans plusieurs festivals où il obtient des prix : à Cannes, celui de la Critique ; à Moscou, celui de la mise en scène – la délégation polonaise, qui critique fortement le contenu du film, l’ayant empêché d’avoir le Grand Prix – et où il rencontre Nazim Hikmet ; à Mannheim, où il reçoit une Mention spéciale hors concours. Le film est accueilli par des critiques dithyrambiques.

1962 Trois spectacles sont créés : La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. à Villeurbanne (dirigé par Roger Gilbert et Roger Planchon), dans une mise en scène de Jacques Rosner ; La Deuxième Existence du camp de Tatenberg par Gisèle Tavet au Théâtre des Célestins à Lyon ; Le Voyage du Grand Tchou dans une mise en scène de Roland Monod au TQM de Marseille.

Il réalise à Cuba son second film, El Otro Cristobal, notamment avec des comédiens et le décorateur Hubert Monloup rencontrés sur le spectacle La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G.

1963 El Otro Cristobal représente Cuba au Festival de Cannes et y obtient le prix des Écrivains de cinéma et de télévision.

Pour la première fois, il met en scène une de ses pièces : Chroniques d’une planète provisoire, au théâtre du Capitole, à Toulouse.

Jacques Rosner crée au Festival de Berlin La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., et en reprend une version française au Théâtre de l’Odéon, à Paris, l’année suivante.

1964 Il met en scène Le Poisson noir au Théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. De retour d’Algérie, il écrit Selma, le scénario d’un film non réalisé sur la guerre d’Algérie.

1965 Il rencontre Erwin Piscator avec lequel il s’entretient à la télévision allemande. Sa pièce La Deuxième Existence du camp de Tatenberg est créée à Essen, en RFA. Il travaille à un projet sur Staline, Mort de Staline à travers l’œil d’une mouche, dont les seules traces écrites se trouvent dans le livre-mémoire d’Antoine Bourseiller, publié en 2007.

Il écrit le scénario de L’Affiche rouge, qui lui fait rencontrer de nombreuses organisations d’anciens Résistants de la MOI (Main-d’œuvre immigrée), dont Mélinée Manouchian et Arsène Tchakarian. Le sujet sera traité, dix ans après, avec La Première Lettre, série de six films à L’Isle-d’Abeau.

1966 Il crée deux pièces : en janvier, au TNP-Palais de Chaillot, Chant public devant deux chaises électriques et en mai, à Saint-Étienne, Un homme seul.

Le Poisson noir et Chroniques d’une planète provisoire sont montées en Allemagne, La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. en Angleterre et Chroniques d’une planète provisoire en Belgique.

Il écrit avec Pierre Joffroy une nouvelle version de L’Affiche rouge, Le Temps des cerises, qui obtient l’avance sur recettes du CNC, mais le film ne sera pas réalisé.

1967 Reprise à Toulouse de Chroniques d’une planète provisoire créé en 1963. À la demande du Collectif intersyndical d’action pour la paix au Vietnam, il écrit un texte sur la guerre du Vietnam : La Nuit des rois de Shakespeare par les comédiens du Grenier de Toulouse face aux événements du Sud-Est asiatique : V comme Vietnam, qu’il met en scène en avril, au théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. Le Groupe V se fonde à l’issue de la tournée de quarante-cinq dates en France, Belgique et Suisse.

À la demande du réalisateur Marcel Bluwal, pour l’ORTF dirigé par Emile Biasini, il écrit le scénario d’une série de trois émissions d’une heure sur la Commune de Paris, en vue de son centenaire. Les événements de Mai 68 mettront fin au projet.

La Passion du général Franco est créée à Kassel et Tatenberg II à Bradford, en Angleterre.

Inspiré par l’histoire de l’ingénieur Tsutomu Yamaguchi, un des rares hommes à avoir subi les deux explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, il écrit La Cigogne et offre le texte à Jean Hurstel qui le mettra en scène au printemps suivant au Théâtre universitaire de Strasbourg.

1968 À la demande de Guy Rétoré, Emile Copfermann, écrivain, critique théâtral et directeur de collection aux éditions Maspero, réunit des habitants du 20e arrondissement de Paris, afin que Gatti écrive, grâce à leurs témoignages et à travers leur imagination, une pièce sur les transformations urbaines du quartier. Ainsi naîtra Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mis en scène par Guy Rétoré au Théâtre de l’Est parisien. Dès le 11 mai, les représentations, qui trouvent de nombreux échos dans la rue, sont arrêtées, malgré le souhait d’Armand Gatti d’organiser des débats dans le théâtre. Il participe à plusieurs manifestations. Au cours de l’une d’elles, il se fait briser les mains en protégeant sa tête. Contraint à l’immobilité, il dicte le texte d’un spectacle de rue sur la Commune, représenté à travers Paris par son équipe.

La Naissance est créée par Roland Monod à la Biennale de Venise et V comme Vietnam montée en Allemagne (RFA et RDA).

La Passion du général Franco est retirée de l’affiche le 19 décembre, pendant les répétitions, sur ordre du gouvernement français, à la demande du gouvernement espagnol.

Un comité de soutien regroupant un très grand nombre de personnalités du monde culturel et artistique se forme. André Malraux, ministre de la Culture, propose des solutions de rechange, mais rien n’aboutit.

1969 Devant les difficultés rencontrées pour créer La Passion, il quitte la France et s’installe à Berlin-Ouest, invité à la fois par le Sénat et l’université où il a de nombreux amis. Il travaille auparavant à Stuttgart – où il retrouve son vieil ami Hans Christian Blech, interprète de L’Enclos et qui va jouer le rôle principal dans son troisième film, Ubergang über den Ebro (Le Passage de l’Èbre), produit par la télévision ZDF – puis à Kassel où il réécrit La Naissance, qu’il met en scène au Staatstheater.

Il est beaucoup joué : V comme Vietnam à Berlin, Un homme seul à Celle.

Avant de quitter la France, il a écrit L’Interdiction ou Petite histoire de l’interdiction d’une pièce qui devait être représentée en violet, jaune et rouge, dans un théâtre national, dont Jean-Marie Lancelot s’empare pour le présenter avec des comédiens rescapés de l’aventure du TNP au théâtre de la Cité universitaire, puis en tournée en RFA et en France.

Le groupe V, dont ce sera les dernières activités, produit La Journée d’une infirmière, qui tourne en France. Elle est aussi montée par Pierre Chaussat et par Viviane Théophilidès au Théâtre populaire des Pyrénées.

La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est jouée au Piccolo Teatro de Milan, dirigé par Paolo Grassi qui invite à la première la mère d’Armand Gatti, l’épouse d’Auguste.

1970 Il travaille comme OS à Berlin pendant plusieurs mois, aux usines Osram. Les pièces du Petit manuel de guérilla urbaine, écrites l’année précédente, sont jouées de nombreuses fois en Allemagne, à Hanovre et Bremerhaven. Dominique Lurcel monte Les Hauts Plateaux à la Maison des jeunes et de la culture de Fresnes. En juin, Le Chat sauvage, nouvelle version d’Interdit aux plus de trente ans, texte dit collectif, est créé par Jean-Marie Lancelot.

1971 Rosa Collective est créée par Kai Braak, Günter Fischer et Ulrich Brecht, à Kassel et La Cigogne par Pierre Debauche à Nanterre. Lucien Attoun, apprenant qu’Armand Gatti vient d’écrire un texte sur Rosa Luxembourg, l’invite à en faire une lecture au XXVe festival d’Avignon, dans le lieu qu’il vient d’ouvrir, la chapelle des Pénitents blancs.

1972-73 Invité par l’Université libre de Berlin, il y fait des conférences, en janvier et février 1972, sur le théâtre de rue (en URSS, Allemagne, Chine, USA, Vietnam, etc.) et sur sa propre expérience.

Henry Ingberg et Armand Delcampe, directeurs de l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Louvain, l’invitent à travailler avec leurs étudiants. C’est ainsi que vont naître : La Colonne Durruti ou Les Parapluies de la Colonne IAD (usine Rasquinet, quartier de Schaerbeek, à Bruxelles) et L’Arche d’Adelin (dans le Brabant wallon), travaux collectifs avec les étudiants, qu’il écrit et met en scène.

1974 Il rentre en France. Il finit d’écrire Quatre schizophrénies à la recherche d’un pays dont l’existence est contestée. Vu le succès de la lecture de Rosa Collective, Lucien Attoun l’invite au XXVIIIe festival d’Avignon, à la chapelle des Pénitents blancs, pour une nouvelle expérience : une mise en espace de son texte sur la colonne Durutti. Un stage, regroupant jeunes comédiens et élèves de l’IAD, s’organise en mai et juin, en Normandie. Cela donne La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?

Il travaille avec Marc Kravetz à un nouveau scénario sur une histoire de Mai 68 : Les Katangais, jeunes banlieusards engagés par les étudiants pour faire le service d’ordre de la Sorbonne.

1975 Devant le succès des représentations de La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?, le ministre de la Culture, Michel Guy, lui demande de lui proposer un projet. C’est ainsi que naît l’Institut de recherche des mass-média et des arts de diffusion. Cette structure, préfigurée par les expériences menées en Belgique, est présentée dans trois notes remises au cabinet du ministre.

Son retour en France correspond aussi à l’invitation de Jean Hurstel, directeur du Centre d’action culturelle de Montbéliard, qui lui commande « une pièce sur le monde ouvrier ». Ce projet se transforme en une vaste saga vidéo, Le Lion, sa cage et ses ailes, six films racontant une ville à travers son émigration. Pour produire cette série vidéo avec l’INA, il crée la société Les Voyelles avec Hélène Châtelain, Stéphane Gatti et Jean-Jacques Hocquard.

Avant de quitter l’Allemagne, il crée un dernier spectacle au Forum Theater sur les femmes résistantes allemandes : La Moitié du ciel et nous en hommage à Ulrich Meinhof.

Le festival d’Automne, dirigé par Alain Crombecque, lui propose de venir créer un spectacle. Il choisit de s’installer dans un CES à Ris-Orangis et de travailler à la fois avec des comédiens, les jeunes du CES et deux journalistes, Pierre Joffroy et Marc Kravetz, coauteurs et interprètes de l’une des pièces issues de l’expérience, Le Joint.

1976-77 Le théâtre Le Palace, dirigé par Pierre Laville, produit la nouvelle version de La Passion du général Franco par les émigrés eux-mêmes. Ne voulant pas s’installer dans un théâtre classique, il crée le spectacle dans les entrepôts Calberson. Parmi les spectateurs, Gilles Durupt et Gabriel Cohn-Bendit, responsables de la Maison des jeunes et de l’éducation permanente (MJEP) de Saint-Nazaire, veulent faire venir le spectacle dans leur ville.

De cette invitation, c’est un tout autre projet qui naît : Le Canard sauvage qui vole contre le vent, création collective autour de la dissidence soviétique. Viendront dans la ville ouvrière de nombreux invités : André Glucksmann, Franco Bassaglia, Robert Castel, Félix Guattari, Claude Lefort et plusieurs dissidents, dont Leonid Pliouchtch et son épouse Tatania Jitnikova, Victor Nekrassov, Vadim Delauney, Natalia Gorbanevskaïa, le syndicaliste Victor Feinberg et celui pour qui cette action a été imaginée, Vladimir Boukovsky. L’expérience commence en septembre 1976 et le travail sera présenté sous chapiteau au milieu d’une exposition en février 1977. Parmi les participants, les frères Dardenne, ses anciens élèves à l’IAD, et le jeune écrivain Michel Séonnet, dont les chroniques de l’événement seront publiées dans un livre… trente ans après.

1977 En début d’année, est projeté à Montbéliard, Le Lion, sa cage et ses ailes en présence des communautés avec lesquelles ce film a été tourné.

Faisant suite au travail de Saint-Nazaire, il écrit Le Cheval qui se suicide par le feu, que Lucien Attoun invite au XXXIe Festival d’Avignon, à la chapelle des Cordeliers. Ce spectacle est conçu comme une série de lectures et de séances de travail publiques, en présence de témoins : Alexandre Galitch, Tania et Leonid Pliouchtch.

Il est invité en Irlande, par l’University College de Dublin, à une représentation de La Cigogne traduite et mise en scène par Joseph B. Long.

1978 Invité une nouvelle fois par Joseph B. Long, il fait une tournée de conférences en Irlande et en Grande-Bretagne. Il rencontre alors Paddy Doherty, directeur du workshop de Derry (Ulster).

En octobre, la Tribu – nom qu’il donne aux personnes qui travaillent avec lui – s’installe dans la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau (entre Lyon et Grenoble) avec pour projet de « donner quelques instants de plus à vivre, à travers votre imaginaire » à Roger Rouxel, l’un des vingt-trois fusillés du groupe Manouchian au mont Valérien. Cette création débouche sur la réalisation de six films vidéo sous le titre La Première Lettre.

1979 Joseph B. Long donne deux représentations de La Deuxième Existence du camp de Tatenberg à Canterbury et Belfast, auxquelles il assiste. Il retourne en Ulster pour imaginer un projet de film et d’écriture avec le workshop de Paddy Doherty à Derry.

En août, il s’installe pour un an, avec une bourse d’écriture du ministère de la Culture, dans le Piémont, dans la maison héritée de sa mère décédée l’année précédente, à Pianceretto. La Première Lettre est diffusée sur FR3, et Libération publie alors un très long entretien, sur six numéros, avec Marc Kravetz (édité en 1985 sous le titre L’Aventure de la Parole errante).

1980 Huit versions de La Parole errante sont écrites. Les sept premières sont brûlées, la huitième restera à l’état de manuscrit jusque dans les années 1990. Il s’agit de la confrontation de « tous les Gatti ayant existé » avec l’Histoire, l’Utopie et l’Ecriture.

1981 Installation en Irlande du Nord (Derry) dès janvier, pour préparer le tournage d’un film. Commencé le jour de la mort du premier volontaire des grèves de la faim, Bobby Sands, le 5 mai, il se terminera le jour de la mort du dernier, Micky Devine, le 20 août. Nous étions tous des noms d’arbres est coproduit par la télévision belge, une société irlandaise spécialement créée par la communauté des habitants de Derry et la société de production des frères Dardenne.

1982 Le ministère de la Culture lui propose de s’installer à Toulouse pour y créer l’Atelier de création populaire. Appelé l’Archéoptéryx, cet atelier est inauguré, après travaux, dans un ancien restaurant universitaire.

Nous étions tous des noms d’arbres obtient le prix Jean-Delmas au Festival de Cannes et l’attribution du meilleur film de l’année au festival de Londres l’année suivante.

Le ministère des Relations extérieures l’invite à se rendre au Canada (Québec, Montréal, Winnipeg, Toronto, Ottawa), puis à Chicago où il recherche les traces du passage de son père.

Le Labyrinthe, pièce écrite en Irlande, est créée en mai, à Gênes, puis au Festival d’Avignon. Y sont invités, les familles des grévistes de Long Kesh et Paddy Doherty. Les personnages de l’histoire réelle sont confrontés à la pièce.

1983 Il commence l’écriture d’un nouveau scénario qu’il voudrait tourner à Toulouse, La Licorne, qui devient une pièce de théâtre : Opéra avec titre long.

L’Archéoptéryx programme un « Cycle des poètes assassinés » inauguré avec Bobby Sands et des poètes irlandais, dont la mise en scène de La Nuit de Cuchulain et du Seuil du royaume de W. E. Yeats. Suivent, Jacques Stephen Alexis, avec l’adaptation et la mise en scène de son texte La Sauterelle bleue, et Otto‑René Castillo : il crée, sous le nom de Blas Tojonabales, Retour à la douleur de tous ou la route de Zacapas et, sous le nom de Genitivo Rancun, La Crucifixion métisse. De mai à décembre, tous les mercredis et samedis après‑midis, ouverture de Radio Astrolabe sur les ondes de Canal Sud. Un journal est créé, L’Archéoptéryx et son œuf géant, dans lequel il publie un poème éditorial, Occitanie. Viennent pour des conférences et débats : Rafael Alberti, Jean‑Pierre Changeux, Serge July, la Fédération anarchiste, Michel Auvray, Jean Delumeau, Michel Vovelle, Philippe Ariès, Jean‑Paul Aron.

Accueil de Manuel José Arcé, poète guatémaltèque, jusqu’à sa disparition en 1985.

1984 L’atelier consacre son année à l’URSS sous le titre : «1905-Russie/1917/URSS-1935 » : exposition La Victoire sur le soleil : Khlebnikov/Malevitch, rétrospective du cinéma muet soviétique des années 1920-1930 avec la Cinémathèque de Toulouse, diverses créations dont La Révolte des objets de Maïakovski, dans laquelle il joue le rôle de l’auteur.

Premier stage avec le Collectif de recherche sur l’animation, la formation et l’insertion (Crafi) autour de Nestor Makhno : L’Émission de Pierre Meynard.

Accueil de Michel Serres, Jean-Michel Palmier, Michel Lépine et Alain Robbe-Grillet.

Le ministère des Affaires étrangères lui commande une présentation de l’ensemble de son œuvre audiovisuelle : Le Poème cinématographique et ses pronoms personnels dont le titre pourrait être l’Internationale.

Il est invité à lire Opéra avec titre long au Palais de Chaillot par Antoine Vitez (qui aurait voulu créer la pièce à la Comédie-Française). Voyageant en Autriche sur invitation du Centre culturel français de Vienne, il assiste à la générale de La Deuxième existence de Tatenberg à l’Akademie Theater.

1985 L’Archéoptéryx organise un mois sur la Résistance allemande, en collaboration avec le Goethe Institut et la librairie Ombres blanches.

Avec le deuxième stage du Crafi, il crée Le Dernier Maquis, représenté au Centre Georges-Pompidou, à l’invitation de Gabriel Garran, pour la première manifestation du Théâtre international de langue française (TILF), où il rencontre le poète québécois Garneau.

En août, fin de l’expérience à Toulouse.

1986 Naissance à Montreuil, à l’invitation du Centre d’action culturelle dirigé par Francis Gendron, de La Parole errante dont il est le directeur artistique et Jean-Jacques Hocquard le directeur administratif.

Invité par l’École nationale de théâtre de Montréal, il monte au théâtre du Monument national Opéra avec titre long, qu’il présente à cette époque comme « son testament ».

Réinvité par le Centre culturel français à Vienne, il anime un stage sur Ulrike Meinhof, présenté au Dramatisches Zentrum.

1987 À Montreuil, Les Arches de Noé, pièce créée par Hélène Châtelain lors du troisième stage du Crafi, est présentée au théâtre Berthelot dans le cadre de l’exposition 50 ans de théâtre vus par les 3 chats d’Armand Gatti. Des témoins de sa vie et de son œuvre en sont, pendant un mois, les guides : Robert Abirached, Lucien Attoun, Raymond Bellour, Alain Crombecque, Armand Delcampe, Bernard Dort, Gabriel Garran, Jean Hurstel, Pierre Joffroy, Marc Kravetz, Dorothy Knowles, Jean-Pierre Léonardini, Heinz Neumann-Riegner, Jack Ralite, Madeleine Rebérioux, Jacques Rosner, Max Schoendorff, Viviane Théophilides, Pierre Vial, André Wilms, Michel Simonot, Evelyne Didi, etc. L’exposition est invitée au XLIIIe Festival d’Avignon.

Invité par l’université de Québec à Montréal (UQM), il y crée Le Passage des oiseaux dans le ciel, adaptée du Poème cinématographique et jouée dans les locaux universitaires.

Pour une exposition à Turin, il écrit sur sa mère Ton nom était joie, poème édité par La Parole errante.

1988 Le ministre de la Culture, Jack Lang, lui remet le Grand Prix national du théâtre.

Invité à l’université de Rochester (État de New York), il y adapte Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz au contexte social américain.

De retour à Toulouse, il travaille sur la Révolution française et crée avec le quatrième stage du Crafi Nous, Révolution aux bras nus.

Il écrit la suite de Letizia : L’Homme qui volait avec des plumes de coq, sur son père. Ton nom était joie, scénario-poème filmé par Stéphane Gatti, obtient le prix Télérama du Festival de Montbéliard en septembre.

1989 Il célèbre le bicentenaire de la Révolution française en créant Les Combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec douze détenus.

Un colloque international « Salut Armand Gatti » est organisé par l’université de Paris 8 par Michelle Kokosowski et Philippe Tancelin. Il reçoit à Asti le prix Alfieri, récompensant « un grand poète français d’origine italienne ».

Jack Lang, ministre de la Culture, lui confie la mission de mettre sur pied un lieu où des auteurs de langue française pourront « confronter leur écriture avec des groupes aussi diversifiés que des jeunes éloignés de toute culture classique et certains professionnels du théâtre ».

Répondant à une commande de René Gonzales, directeur de la Maison de la culture de Bobigny, et de Robert Abirached et à la demande de Michelle Kokosowski, il écrit Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz qu’il lit à la Maison de la culture de Bobigny.

1990 Il s’installe à Marseille à l’invitation de Dominique Wallon, directeur des Affaires culturelles de la Ville. Traitant de la montée du fascisme et en souvenir de l’environnement de son enfance, il écrit sur Mussolini Le Cinécadre de l’esplanade Loreto reconstitué à Marseille pour la grande parade des pays de l’Est. Le spectacle est joué par un nouveau groupe de jeunes en stage de réinsertion.

1991 Alain Crombecque, voulant développer le Festival d’Avignon dans sa banlieue, fait appel à lui pour imaginer un travail avec des jeunes de la « périphérie ». C’est ainsi que naît Ces empereurs aux ombrelles trouées. Parution de OEuvres théâtrales aux éditions Verdier.

1993 À l’initiative de Philippe Foulquier, directeur de la Friche de la Belle de Mai et avec le soutien très actif de l’adjoint à la Culture, le poète Julien Blaine, Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz, parcours théâtral en sept lieux de Seine-Saint-Denis, est repris à Marseille. Il y devient Marseille Adam quoi ?, avec quatre-vingts jeunes. Le spectacle est présenté durant deux jours, dans dix lieux de la ville.

Invité en Egypte, il fait le voyage avec Michel Séonnet. Il y est nommé Chevalier du théâtre par le ministère de la Culture.

1994-95 Il reçoit la médaille de vermeil Picasso, attribuée par l’Unesco pour sa contribution exceptionnelle au développement du théâtre de notre temps.

Une fois encore, Jean Hurstel l’invite sur ses terres. Avec quatre-vingts stagiaires, il va créer à Strasbourg Kepler, le langage nécessaire, annoncé comme un work in progress sous le titre révélateur de son état d’esprit : Nous avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité. F. Nietzsche. Cette expérience sera très fructueuse en rencontres avec des scientifiques : Agnès Acker, Francis Bailly, Jean-Marie Bron, Guy Chouraqui, Baudoin Jurdant et Élisabeth Stengers. C’est le début de la saga de La Traversée des langages, marquée par sa découverte de la théorie quantique et de Jean Cavaillès.

1996-97 L’Enfant-Rat est créé à Limoges, au Festival des francophonies. Il crée L’Inconnu n° 5 du fossé des fusillés du Pentagone d’Arras à Sarcelles.

La Parole errante s’installe dans la Maison de l’Arbre, à Montreuil, sur l’emplacement des studios où Méliès inventa le cinéma de fiction, lieu que lui a attribué le conseil général de la Seine-Saint-Denis.

1998-99 Premier voyage en langue maya, expérience avec vingt-cinq jeunes de la Seine-Saint-Denis à La Maison de l’Arbre, est suivie, à Genève, de la création de Deuxième voyage en langue maya avec surréalistes à bord et des Incertitudes de Werner Heisenberg…

Parution de La Parole errante aux éditions Verdier.

Nommé chevalier de la Légion d’honneur, la décoration lui est remise par Dominique Wallon, directeur de la Musique, du Théâtre et des Spectacles au ministère de la Culture.

2000 Au Théâtre universitaire de Besançon, animé par Lucile Garbagnati, il participe au colloque « Temps scientifique et Temps théâtral » où il lit Incertitudes de la mécanique quantique devenant chant des oiseaux du Graal pour l’entrée des groupes de Galois dans le langage dramatique.

2001 À la Maison de l’Arbre, exposition-réponse à la question « Avec quels mots, avec quelles images inventer un lieu culturel ? »

Chant public pour deux chaises électriques est créé par Gino Zampieri à Los Angeles.

2002 Il lit Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide au Théâtre universitaire de Besançon.

2003 Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz est créé par Eric Salama à Genève, Incertitudes de la mécanique quantique… par Nicolas Ramond à Besançon et Le Couteau-toast d’Évariste Galois avec lequel Dedekind fait exister la droite en mathématiques… par lui-même au Théâtre universitaire de Franche-Comté, dans le cadre d’un stage réunissant des étudiants de quinze nationalités, au gymnase Fontaine-Écu, à Besançon.

2004-05 Il est fait commandeur des Arts et Lettres et reçoit le prix du Théâtre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

2006 Il crée Les Oscillations de Pythagore en quête du masque de Dionysos à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, avec des étudiants français et étrangers. Il lit le poème Les Cinq Noms de Résistance de Georges Guingouin dans la forêt de la Berbeyrolle, sur le plateau de Mille-Vaches, en Corrèze.

2007 Première rétrospective complète de ses films au Magic Cinéma de Bobigny et lecture du Passage des oiseaux dans le ciel par la Comédie-Française, retransmise en direct sur France Culture.

À l’occasion d’une soirée poétique sur son œuvre à l’église Saint-Bernard (Paris 18e), la grande médaille de vermeil de la Ville de Paris lui est remise.

2008 Dans le cadre d’une exposition « Mai 1968-mai 2008 », lectures et mises en scène de quatre pièces du Petit manuel de guérilla urbaine au Nouveau théâtre de Montreuil. L’exposition Comme un papier tue-mouches dans une maison de vacances fermée sur Mai 68 se tient à la Maison de l’Arbre. Au vernissage, il lit le poème Révolution culturelle, nous voilà !, l’une des préfaces de La Traversée des langages. À la clôture de l’exposition, Pierre Vial, sociétaire de la Comédie-Française, lit Un homme seul.

2009 Il lit le poème Les Arbres de Ville-Évrard lorsqu’ils deviennent passage des cigognes dans le ciel à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.

Première résidence « Refuges des résistances » dans le Limousin. Il lit Mon théâtre ? Un théâtre quantique ? au Centre d’art contemporain à Meymac et Révolution culturelle, nous voilà ! à la Maison de la Poésie, à Paris.

Le Joint est mis en scène par Eric Salama, à la Maison de l’Arbre.

2010 À la Maison de l’arbre, dans le cadre de l’exposition 1954, 1965, 1968, 2006 – Amérique latine, miroir de nos engagements dans le temps, représentations de La Naissance, mise en scène de Mohamed Melhaa, et du Quetzal, mise en scène d’Eric Salama.

À l’issue de la deuxième résidence dans le Limousin, il crée Science et Résistance battant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d’oiseau des altitudes avec trente étudiants français et étrangers, au gymnase du lycée forestier de Neuvic.

2011 À la Cinémathèque française, à Paris, rétrospective et débats autour d’« Armand Gatti cinéaste, L’Œuvre indispensable ».

2012 À la Maison de l’Arbre, une exposition de Stéphane Gatti Hypothèses de travail pour entrer dans La Traversée des langages d’Armand Gatti, est associée à des rencontres, des projections et des représentations de Rosa Collective, mise en scène par Armand Gatti et de La Cigogne par Matthieu Aubert.

La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est mis en scène par Emmanuel Deleage à Los Angeles. La nouvelle promotion de L’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) à Lyon porte son nom.

Il lit Les Pigeons de la grande guerre après la projection du film Il tuo nom era Letizia au Théâtre de la Girandole, à Montreuil, avec la participation de la chorale de Pianceretto, le village de sa mère.

2013 Il lit Révolution culturelle, nous voilà ! à la Comédie de Saint-Etienne et Limoges, et le poème Mort-Ouvrier à Carcassonne. Il lit Le ?, un tableau de Bernard Saby à la galerie Aliceday de Bruxelles et à la Maison de l’Arbre, dans le cadre de l’exposition Bernard Saby Variations réalisée par Stéphane Gatti.

Prix du Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre

2014 Pour ses quatre-vingt-dix ans, en janvier-février à la Maison de l’Arbre, reprise de Ces empereurs aux ombrelles trouées, qu’il met en scène avec Matthieu Aubert, et de Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue, par Jean-Marc Luneau.

En mars, France Culture rediffuse Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue et Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide.

Juillet : Création de Résistance selon les mots, texte et mise en scène d’Armand Gatti avec avec les étudiants de la 74e promotion de l’ENSATT, l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne, l’Université de Lyon. Représentation le 29 juillet à l’ENSATT (studio Lerrant), Lyon, à l’occasion du Festival « Les Nuits de Fourvière ».

Décembre : sortie numérique de L’Enclos (Clavis Films)

2015 Janvier : Editions de deux textes inédits.

– La Mer du troisième jour, poème inédit d’Armand Gatti illustré par Emmanuelle Amann aux éditions Æncrages & Co.

– Ces empereurs aux ombrelles trouées aux éditions L’Entretemps. Pièce d’Armand Gatti. Création en 1991 au Festival d’Avignon. Nouvelle mise en scène en janvier 2014.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 9:00 AM

|

No comment yet.

Sign up to comment

Your new post is loading...

Your new post is loading...