Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2020 7:24 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 24 septembre 2020 Seul en scène, accompagné tout du long, d’une création vidéo, il incarne le narrateur d’un texte de Mohamed Rouabhi, mis en scène par Sylvie Orcier.

Ne mentons pas : on serait bien en peine de circonscrire exactement le propos et l’action du texte de Mohamed Rouabhi adapté par Sylvie Orcier qui signe la mise en scène et par Patrick Pineau qui joue.

Un homme seul. Un isolé. Un paumé qui s’adresse à un chien que l’on ne verra vraiment qu’à la fin, en image.

Un type qui souffre, tel Job. Mais pas d’imprécations contre un Dieu cruel, ici. Juste un homme qui condenserait tout ce que la noire littérature du XXème siècle nous a donné à comprendre.

On est seul, on est embarqué. Mais comme Rouabhi est un conteur, il nous a concocté une fable : un avion s’est écrasé non loin du refuge de celui qui nous parle. Un président et tout son staff. Tous morts. L’homme récupère sa valise. Il y a dedans un téléphone. Il va pouvoir, depuis le lieu reculé de sa solitude extrême, s’adresser au monde.

N’en disons pas plus. Saluons l’art éblouissant du comédien. Patrick Pineau est impressionnant et bouleversant.

La direction, le déploiement de vidéo par Ludovic Lang, de son par François Terradot, de lumière par Christian Pineau, de musique par Jean-Philippe François, l’orchestration de tout cela par Sylvie Orcier, tout concourt à donner à ce moment bref d’une heure dix/quinze, une puissance profonde.

A voir vite. A Bobigny puis en tournée.

Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin, de Mohamed Rouabhi

MC93, Nouvelle salle, jusqu’au 3 octobre. Tél : 01 41 60 72 72.

reservation@mc93.com

Site : www.mc93.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 20, 2020 3:59 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 19 septembre 2020

Après « Un démocrate », consacré à celui qui pensa la propagande, l’auteure, metteuse en scène et comédienne s’intéresse, avec « Bananas (and kings) », à la fortune que la culture du fruit en Amérique Latine offrit à quelques cyniques, dévastant populations indiennes et paysages.

Elle possède de l’audace et une maîtrise de l’art du théâtre qui sont bien réconfortantes en une période où la faiblesse des propositions est frappante. Julie Timmerman est une artiste remarquable. Elle a été comédienne en herbe, elle est devenue une femme de tête qui n’a jamais abdiqué une sensibilité extrême. Après Un démocrate –un livre complété d’un dossier très intéressant vient de paraître- Julie Timmerman poursuit son questionnement, par le théâtre même, d’épopées qui se sont dessinées grâce aux injonctions d’un monde capitalistique et sans états d’âme. Avec Bananas (and kings) , elle réussit, dans le même style, une plongée hallucinante dans le monde qu’elle évoquait rapidement dans Un démocrate. Elle y évoquait des faits qui sont la conclusion de Bananas, son dénouement, presque. Guatemala 1954 : un coup d’Etat est ourdi par la CIA et la très puissante United Fruit Company. Ce qui est très aigu dans le travail de Julie Timmerman, c’est qu’elle nous apprend, sans leçon rigide, comment les multinationales ont pu commencer à grignoter le pouvoir des Etats, dans l’unique pensée de leur profit financier. On ne vous résumera pas ici les faits et moins encore la manière dont l’auteure et metteuse en scène conduit son récit. Elle le développe avec intelligence et efficacité, sans jamais amoindrir le charme consubstantiel au théâtre. Avec quatre comédiens –elle évidemment et aussi Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, en s’appuyant sur une équipe artistique et technique de premier plan (décor, lumière, son, vidéo, musique, costumes), elle nous captive. Quatre pour quarante-trois personnages. Du XIXème siècle aux années soixante, on voit grandir une société tentaculaire et toxique, la United Fruit Company. On la vit détruire les Indiens, les réduire, les ruiner, les exploiter, les déposséder, pour pratiquer l’ultra culture de la banane et agir sur tous les rouages des pays utiles à ce déploiement arasant. Des pouvoirs de la communication, de la propagande, dans Un démocrate, à celui des atroces connivences dans Bananas, Julie Timmerman, mine de rien, écrit des pièces fortes, puissantes. Disons-le, en cette très morose rentrée qui offre une cascade de gentils essais d’un intérêt plus que faible, Bananas est un véritable morceau de théâtre, palpitant et enthousiasmant. Pas le temps aujourd’hui d’analyser les passages d’un mouvement à l’autre, d’un personnage à l’autre –Julie aime les personnages de garçons !- , pas le temps de louer dramaturge et collaborateur artistique. On y reviendra, Un seul mot : allez-y ! Du théâtre exigeant, élitaire pour tous, comme on le dit, reprenant Antoine Vitez. Allez-y et nous y reviendrons… Théâtre de la Reine Blanche, du mercredi au samedi à 21h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h50 sans entracte. Jusqu’au 1er novembre. Tél : 01 40 05 06 96. Lisez l’ouvrage consacré à la pièce précédente « Un démocrate », ou le parcours d’Edward Bernays, « petit prince de la propagande ». C&F éditions –Caen master édition. 18€. reservation@scenesblanches.com https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/bananas-and-kings Légende photo : Les Indiens, tous les Indiens en un personnage, femme-fantôme qui témoigne des faits. DR Photo de Pascal Gély.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 5, 2020 6:22 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 5 septembre 2020 On est saisi d’entrée par cette « disputatio » réglée comme une pièce musicale par Marcel Bozonnet qui joue la mort, face à Logann Antuofermo, dans « Le Laboureur de Bohème ». Une joute métaphysique.

Il est plié de douleur, de chagrin, au pied du mur du fond. Lové comme un enfant. Dans un costume couleur sable, qui évoque le Moyen-Âge, mais aussi un bébé au maillot…Car c’est bien cela. Un homme va se lever. Interpeller la mort comme Job interpelle Dieu. Le Laboureur est nu et sans défense, malgré la puissance de sa pensée, son audace, son sens du raisonnement et de la réplique. On devine obscurément qui gagnera, à la fin… C’est Philippe Tesson qui a voulu que ce dialogue très puissant soit joué dans le Théâtre de Poche, que dirige sa fille Stéphanie et qui l’a proposé à Marcel Bozonnet. Le comédien et metteur en scène, ancien Administrateur général de la Comédie-Française, avait monté, l’hiver dernier, une évocation poétique et musicale, construite avec Olivier Beaumont, de l’Eloge funèbre par Bossuet, d’Henriette d’Angleterre. « Madame cependant a passé du matin au soir, ainsi que l’herbe des champs. Le matin, elle fleurissait ; avec quelles grâces, vous le savez : le soir, nous la vîmes séchée… » Le Laboureur de Bohème n’est pas une œuvre inconnue. Florence Bayard, l’a traduite. Dans la présentation par le Théâtre de Poche, on nous dit que « cette partition a été redécouverte au XIXème siècle » et qu’elle « connut un destin théâtral dès le XXème siècle. » On n’a pas oublié la version qui pour nous, a remis en lumière ce texte très étonnant, la mise en scène de Christian Schiaretti qui dirigeait alors Didier Sandre, le Laboureur et Serge Maggiani, la Mort. Avec également Fabien Joubert, apparition d’un ange. Il n’y a pas d’ange visible dans cette version. Dans la traduction de Dieter Welke et Christian Schiaretti, l’adaptation mettait la Mort au féminin. Pas dans cette version, adaptation de Judith Ertel et mise en scène de Marcel Bozonnet et Pauline Devinat, d’après la traduction de Florence Bayard. Ils la mettent, cette Mort, bizarrement, au masculin. Etrange, tout de même, et c’est le tout début : « Terrible destructeur de toute contrée, nuisible proscripteur de tout être, cruel meurtrier de toute personne, vous, Mort, soyez maudit ! ». Dans un espace imaginé par le grand artiste qui a fait vivre les spectacles –et costumes en particulier- de la Comédie-Française, Renato Bianchi, très graphique mais sans froideur abstraite, on écoute donc deux interprètes. L’un, de longue route, dans les superbes enveloppements de costumes, avec la présence de quelques masques superbes de Werner Strub, et des lumières très fines de François Loiseau, impose la Mort. Marcel Bozonnet possède un timbre très personnel. On le reconnaît à la première syllabe. Il est musical. Il s’offre quelques moments de danse. Il a pensé à des moments de danses macabres. Il les situe dans un texte : elles sont tibétaines, guinéennes, espagnoles. Avouons que nous avons vu un danseur japonais. Tel Kazuo Ohno dans l’art spirituel du butô. Bozonnet est inquiétant avec son maquillage pâle et les yeux féroces de la Mort. Face à cet artiste de grande expérience, le jeune, le tout jeune Logann Antuofermo que l’on a pu voir cet été dans le film de Philippe Garrel, Le Sel des larmes, impose loin de toute démonstration, la voix –la sienne est très bien placée- du Laboureur. Job et un enfant désarmé, désarmant. L’auteur, Johannes Von Tepl, est un érudit. Un savant. Un très grand esprit. « La plume est ma charrue ». Il est recteur de l’université de Saaz, en Bohème. Il est également administrateur de la ville. Il a déjà beaucoup écrit lorsqu’il compose Le Laboureur de Bohème. Le texte daterait de 1401. Il nous touche directement. Sincérité, colère, éloquence, puissance : le savant auteur (qui a plus d’une demi-douzaine de noms) vient justement de perdre sa femme. La véhémence le porte. Logann Antuofermo lui, endosse cette partition avec une sincérité, une lumière radieuse et douce. Il est remarquable. Regard ferme et doux, quelque chose de tendrement farouche, courageux personnage, interprète très fin et d’une belle maturité. Il y a aussi de la musique. D’autres voix et notamment, Anne Alvaro. Des instants que l’on ne saisit pas clairement mais qu’importe. Détail. Ici, il s’agit ici d’un théâtre très humain, très haut et accessible. Du théâtre de plaisir et de partage. Théâtre de Poche-Montparnasse, du mardi au samedi à 21h00, le dimanche à 17h00. Durée : 1h25. Texte de l’adaptation publié dans la collection « Quatre vents » (10€). Traduction de Florence Bayard, éditée par la Sorbonne, collection Traditions et Croyances. Réservations au 01 45 44 50 21 www.theatredepoche-montparnasse.com Dans un entretien donné au « Monde », la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, admet que la distanciation est à manier avec délicatesse dans les théâtres tels que le Poche. Pas de règle unique et écrasante, souligne-t-elle. Ecrabouillés que nous sommes, les uns sur les autres, dans les métros, les bus, au théâtre, sage, chacun dans son fauteuil, on peut demeurer, une heure, une heure et quelque, sans risquer plus que dans la vie quotidienne. Légende photo : Avec vue de l’espace imaginé par Renato Bianchi. .La Mort ou le Diable ? Marcel Bozonnet, maquillages de Catherine Saint-Sever, costume de Renato Bianchi. Photographie de Pascal Gély. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 2, 2020 3:29 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 2 juin 2020

Le grand public ne la connaissait pas. Mais le monde du théâtre, oui. Elle aura passé plus de cinquante années à mettre en lumière des talents et à faire vivre des lieux.

Elle était souriante. Très souriante. Petite de taille, grande de force d’âme. Rayonnante et volontiers rieuse. On ne peut la séparer de deux personnalités très belles, qui l’ont accompagnée : sa mère, la comédienne Jenny Bellay et son amie, la femme de sa vie, Dominique Darzacq, journaliste et défenseuse sans faille du beau, du bon théâtre et de celles et ceux qui le font vivre.

Longtemps on s’était inquiétés pour Dominique qui avait dû faire face à la maladie, il y a des années. Elle luttait. Toujours. Martine Spangaro, à son tour, dut affronter de graves problèmes et des maux en cascade. Elle tenait bon. Et puis, le 31 mai, elle s’est éteinte. Elle avait 74 ans. La date de ses obsèques n’a pas encore été fixée.

Rares étaient les soirs où l’on ne rencontrait pas Martine et Dominique. Il fallait que ses obligations la retiennent dans un lieu ou un autre, pour que Martine Spangaro n’assiste pas aux premières représentations des spectacles. Elle avait le regard, le cœur. La bienveillance. Mais devant les prétentieux et autres faux intellectuels, elle était drôle et caustique. Elle était de cette génération à qui on ne la fait pas, si l’on peut ainsi s’exprimer !

Elle était née le 28 mars 1946 et avait fait ses études à Paris et Evreux. Le club de théâtre lui plaît. Et l’exemple de sa mère, bien sûr, qui a fait une très belle carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision et qui, encore récemment, donnait le merveilleux spectacle qu’elle a consacré à Colette.

Martine Spangaro était très fière de sa mère, comédienne qui, il y a encore quelque temps, jouait Colette.

Martine Spangaro a à peine plus de 20 ans, lorsque, à partir de 1968, elle fait ses premiers pas professionnels et affermit son apprentissage au sein d’une association intitulée « Théâtre de la Région Parisienne ». La décentralisation n’est pas encore lancée à pleine vitesse…Mais elle s’esquisse à échelle de la couronne de la capitale, quand, dans la foulée, sera donné au Théâtre de la Commune sa pleine ampleur. Comme au théâtre de Saint-Denis.

En 1971, Martine Spangaro est à Besançon. Elle a le poste, essentiel, de secrétaire générale et participe à l’élaboration de la programmation et donne une impulsion vive aux décisions.

Mais c’est évidemment à Saint-Denis, au Théâtre Gérard-Philipe, auprès de René Gonzalez, qu’elle va s’épanouir, secondant un homme merveilleux qui aura été un découvreur, un bâtisseur, un soutien de la création, partout où il sera passé, après avoir été, quelques années durant, comédien. De Saint-Denis à la MC93, l’Opéra-Bastille et bien sûr Vidy-Lausanne, Martine Spangaro était demeurée très proche de René Gonzalez, mais avait suivi son propre parcours.

Secrétaire générale, chargée des relations publiques et des relations avec la presse, elle veille, découvrant de jeunes talents, participant à la mise en lumière d’auteurs, de metteurs en scène, de techniciens, de comédiens et comédiennes, jusqu’alors inconnus. Elle passe des années à Saint-Denis : de 1974 à 1986, douze années d’une fertilité exemplaire. Théâtre, mais aussi musique et chant, avec Michel Hermon et Giovanna Marini.

Alfredo Arias fait appel à sa personnalité sûre, en 1986, lorsqu’il accède à la direction du centre dramatique d’Aubervilliers, le Théâtre de la Commune. Avec la rigueur et la fantaisie de Martine Spangaro, il élabore une transformation enchantée du lieu et met en place une programmation à son image. Le théâtre renaît.

Enfin, et ce sera l’ultime étape de sa carrière dans le secteur public de la culture, Martine Spangaro rejoint Claude Sévenier à la direction du Théâtre de Sartrouville. Encore les brillantes années d’un théâtre « élitaire pour tous ». De 1989 à 2006, son imagination s’allie à merveille aux missions de cette institution. On retrouve là des artistes aimés de Gonzalez, de Sévenier et d’elle depuis longtemps : Joël Jouanneau qui met en scène ses propres textes et beaucoup d’autres, la chanteuse et comédienne Angélique Ionatos qui de sa voix sublime illumine les soirées de Sartrouville. Et elle met sur pied le festival qui dure encore, un festival de création pour le jeune public, qui essaime dans le département : Odyssées-en-Yvelines. Spectacles pour les jeunes mais d’une qualité telle, d’une originalité si profonde, que l’ensemble du public suit la manifestation. La douzième édition de cette biennale a eu lieu de janvier à mi-mars 2020. Enfin un festival qui a échappé au confinement. Juste à temps !

Le livre des riches heures de Martine Spangaro n’était pas encore refermé. C’est à Avignon, dans le « off » qu’on allait la retrouver. Directrice artistique du Petit Louvre, rue Saint-Agricol, un espace dont elle fit en quelque temps l’une des meilleures adresses d’Avignon. Avec Claude Sévenier, appelé par les propriétaires, Sylvie et Jean Gourdon. Dès le premier été, elle avait imprimé sa marque avec son patron et alter ego en fait, Claude Sévenier. Malheureusement, Claude s’était éteint en février 2016.

Martine Spangaro avait poursuivi sa mission. Elle déplorait de ne pouvoir accueillir les artistes dans de meilleures conditions, mais c’est la loi de la cité des Papes. Le public est là, on joue, mais parfois l’épreuve est sans confort. Tout le monde aimait rejoindre Martine, faire partie de l’équipe de Martine.

Les metteurs en scène lui faisaient une grande confiance et lui demandaient de les assister. Ainsi Alfredo Arias, ainsi Marc Paquien, et quelques autres. Elle se taisait sur la maladie. Elle était aussi pudique que courageuse. Nos pensées vont à sa famille, sa maman, Jenny, et à Dominique.

Martine Spangaro avait quelque chose d’une grande sœur un peu magicienne. Elle réchauffait les cœurs et les plateaux. Une âme de théâtre.

A lire : Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).

Légende photo : Martine Spangaro, souriante et solaire. DR ------------------------------------------------------------------- L'hommage de Gilles Costaz dans Webthéâtre : Une vie au service du théâtre Martine Spangaro nous a quittés le 31 mai. Elle était, dans le monde du théâtre, une femme de l’ombre qui rayonnait d’une grande lumière et ne cessa de participer à l’activité artistique française. Que d’étapes dans cette vie qui s’achève trop tôt, en raison d’une douloureuse maladie ! Dans les années 60, elle était déjà partie prenante au TRP (Théâtre de la région parisienne) qui préparait la décentralisation en banlieue en faisant circuler les spectacles de Pauline Carton, Gabriel Garran, Pierre Debauche, Georges Brassens… Ensuite, coup sur coup, elle collabore à la création de deux Centres dramatiques matinaux, à Limoges puis à Besançon. Elle est ensuite secrétaire générale, au côté de René Gonzalez, du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : ce sont de grandes années, fécondes et chahuteuses, comme en témoigne le précieux livre de Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).

Ensuite, ce sera l’aventure centrale de sa carrière : la prise en main, avec Claude Sévenier, du Centre d’animation culturelle de Sartrouville, qui deviendra Centre dramatique national. Sévenier et elle, en tant que codirectrice, imaginent des formules nouvelles, comme celle de donner des moyens à des artistes invités (ce seront Angélique Ionatos et Joël Jouanneau) ou le fameux festival jeune public Odyssées-en-Yvelines.

Quand elle quitte Sartrouville, elle s’occupe, d’une manière inattendue, d’une salle du off d’Avignon, le Petit Louvre. D’abord avec Sévenier, puis seule, après la mort de celui-ci. Tous les familiers d’Avignon savent quel lieu important fut le Petit Louvre, avec ses deux salles rue Saint-Agricol, l’une en étage, l’autre dans l’ampleur d’une ancienne chapelle. Pendant dix ans, Martine Spangaro programme là ce qu’il y a de meilleur.

C’était une personnalité passionnée, très active, souriante, discrète. Elle aimait les artistes, elle savait les découvrir. Pour être près d’eux, elle a été assistante de certains metteurs en scène : Michel Vitold autrefois, Alfredo Arias et Marc Paquien plus récemment. Elle était l’une de ces personnalités qui font le théâtre, sans bruit, avec un talent particulier mais égal à celui de ceux qui sont en scène.

.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 22, 2020 4:57 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 16 mars 2020

Il s’était fait connaître d’une manière éclatante, il y a quarante ans, avec « Essayez donc nos pédalos », fantaisie audacieuse sur l’homosexualité. Comédien, compositeur, metteur en scène sensible d’ouvrages lyriques comme de pièces de théâtre, il était à part. Il s’est éteint le 9 mars, à Rio de Janeiro.

C’est son cœur qui a lâché. Son cœur grand et tendre d’artiste très doué, hyper sensible, fidèle en amitié, son cœur d’éternel gamin imaginatif, doué, rieur, très cultivé, et audacieux. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas en lui un fond de mélancolie tenace.

Alain Marcel s’est éteint le 9 mars dernier, d’une crise cardiaque, à Rio de Janeiro, au Brésil, un pays qu’il aimait particulièrement. C’est son ami Jean-Marie Besset, qui l’avait engagé dans plusieurs de ses spectacles, qui nous l’a aussitôt annoncé. On a attendu car on ne sait pas, en ces cas-là, si les familles sont prévenues, si des amis plus proches ne vont pas être bouleversés d’apprendre ainsi, par un article, la disparition d’un camarade.

Alain Marcel était né en 1952 dans une petite ville du sud-est d’Alger, à la lisière de la Kabylie, non loin de Sétif. Il avait gardé au cœur son pays de naissance et avait d’ailleurs écrit en 2009, Algérie chérie.

Mais sa patrie d’élection, c’était le spectacle vivant. Il aimait les planches. Il avait un vrai talent d’inventeur qu’il soit simple interprète, ou qu’il écrive, compose, mette en scène des opéras très sérieux ou des fantaisies comme il savait si bien en concocter.

Il est rentré d’Algérie avec sa famille et a suivi ses premiers cours d’art dramatique à Tours, avant Paris et le conservatoire où il va suivre la classe d’Antoine Vitez signer son premier spectacle, Scènes de chasse en Bavière de Martin Sperr dont le thème est la violence adressée à un jeune homosexuel.

Il connaît ses premiers engagements de comédien : il est à l’affiche du Sexe faible d’Edouard Bourdet mis en scène par Jean-Laurent Cochet dès 74 et de Les Papas naissent dans les armoires pièce à personnages nombreux, adaptée de l’Italien, portée par une troupe brillante avec Robert Hirsch, Rosy Varte, Michel Robin, plein de monde et aussi Jean-Paul Muel, tous dirigés par Gérard Vergez. Ce fut à la Michodière, en 78-79, un vrai succès !

Mais ce qui va le projeter au-devant de la scène, justement avec Jean-Paul Muel et un autre artiste aux dons multiples, Michel Dussarrat, c’est Essayez donc nos pédalos au Théâtre Fontaine ! Ils sont auteurs et acteurs. On n’a pas idée de cette comédie musicale de proportions raisonnables mais portée par une réjouissante folie et un désir d’en finir avec les hypocrisies lénifiantes sur l’homosexualité alors et pour plusieurs années encore, un délit ! On ne disait pas encore « gay » couramment, sauf si on traversait souvent l’Atlantique ! Mais c’était très gai ! Et à la sortie des spectacles, les trois comédiens, en tutus, vendaient un disque inoubliable. Triste de se souvenir que c’est la jeune Tonie Marshall, qui s’est éteinte le jeudi 12 mars, vaincue par un cancer, qui signait la chorégraphie pour ses amis.

Seul, Alain Marcel écrit le texte et les chansons d’une autre comédie musicale de poche et la met en scène : Rayon femmes fortes, vers 1983. Il y a les trois compères de la compagnie « Coulisse et piston » et des demoiselles de talent : Elisabeth Catroux, Catherine Davenier, Bernadette Rollin !

Ensuite, au théâtre, comme au cinéma ou à la télévision, où il était rare, on le perd de vue car il signe des mises en scène lyriques en France, en Suisse, en Belgique. Rossini, Donizetti, Mozart, Offenbach, Verdi, notamment. Le fantaisiste est un musicien exigeant et il a le sens des œuvres, connaît très bien les chanteurs, et aime la gravité.

A New York il va monter une version bilingue des Mariés de la tour Eiffel de Jean Cocteau.

Mais c’est aussi avec de grands spectacles musicaux, adaptés ou écrits par lui, qu’il va marquer les scènes. La Petite boutique des horreurs, qu’il crée en français au Dejazet, Peter Pan, Kiss me Kate, My Fair Lady, et même La Cage aux folles version « musical » de Broadway, en 1999, à Mogador.

Ces dernières années, d’une part il avait renoué avec des formes plus légères, sur des textes et musiques souvent composés par lui : Le Paris d’Aziz et Mamadou et surtout L’Opéra de Sarah, magnifique évocation d’une femme, Sarah Bernhard, bien sûr, qu’il admirait et dont il connaissait la vie, les travaux et les jours avec une passion érudite et émerveillée.

Les ultimes fois qu’on a applaudi cet être si généreux, c’est dans des textes de Jean-Marie Besset. Perthus en 2008, Rue de Babylone en 2012, Le Banquet d’Auteuil en 2014. Entretemps, Alain Marcel avait présenté Encore un tour de pédalos au Rond-Point, il y a dix ans !

Légende photo : Ils sont jeunes, beaux, drôles, ils sont courageux ! Pochette du disque que nos trois amis vendaient eux-même à la sortie des spectacles. DR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 8, 2020 1:40 PM

|

I Il a souvent joué dans des pièces de Yasmina Reza. Il a rêvé de jouer une femme. Elle a écrit pour lui le monologue « Anne-Marie la Beauté ». C’est lui. C’est bien lui. Un léger maquillage, un semblant de perruque, le tout imaginé à la perfection par Cécile Kretschmar. Il est assis sur une méridienne, plantée sur le plateau de la petite salle de la Colline. Il recoud sa jupe. Il porte un corsage imprimé sur une combinaison. Il enfilera devant nous cette jupe et glissera ses pieds dans de jolies mules rouges, achetées à Venise. Un peu plus tard, Anne-Marie videra son sac : que contient-il ? Des pochettes, des petites bourses, des trucs rangés, protégés. Et puis elle se hissera sur des chaussures à haut talon après avoir pris soin de mettre ses boucles d’oreille. Elle s’adresse à nous, ce qui explique sans doute qu’après « mademoiselle » (« J’articulais parce que j’aimais dire les mots mademoiselle »), il y aura « monsieur » (« Vous savez mon rêve monsieur ? »), etc : nous les spectateurs. Elle remercie que l’on soit venu l’interviewer, mais elle triche : c’est elle qui décide de tout… Yasmina Reza a écrit pour André Marcon et signe la mise en scène. Elle s’est très bien entourée : Emmanuel Clolus, pour la scénographie, Orjan Wikström pour les peintures, Dominique Bruguière pour la lumière. Un espace simple magnifié par les projections des silhouettes, des tableaux, et l’éclairage qui ne cesse d’évoluer, tout comme la musique qui marque les articulations. Laurent Durupt d’après Bach, Brahms. Tout cela est très élégant, très délicat. L’écrivain donne la parole à une comédienne qui n’a jamais connu la gloire. Elle doit avoir 70 ans, pas plus. Elle a admiré beaucoup une de ses camarades, Giselle Fayolle. Elle a été jolie, Anne-Marie. Elle a été un bon élément dans des productions professionnelles. Elle a vécu sa vie. N’en disons pas plus car l’intérêt est de découvrir les pensées et les rêves de cette femme. Une femme venue de province, une femme éloignée du monde de la culture, dans sa jeunesse. « Toujours eu le spectre de la roue qui tourne Tu commences petites gens et tu finis petites gens » Pas de ponctuation, pas de logique dans les fluctuations des pensées. Cela doit être rudement difficile à apprendre, d’ailleurs. André Marcon est Anne-Marie. Sans composer. Il est doux, extrêmement doux. Il puise au plus profond de lui-même le féminin. La tristesse, la mélancolie d’Anne-Marie. On est ici aux antipodes du travestissement : André Marcon, la virilité même, dans d’autres pièces de Yasmina Reza ou le Général Petypon dans La Dame de chez Maxim, que l’on vient d’applaudir au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et bien sûr les textes exceptionnellement difficiles de Valère Novarina. Ajoutons, et sourions, qu’au cinéma, André Marcon souvent, ces derniers temps, endossé des figures fortes : Philippe Rondot, Louis Pasteur, Charles Pasqua, Jacques Foccart et jusqu’à François Mitterrand ! Quel charme dans ce moment ! Quelle évidence dans l’accord de l’interprète avec le personnage et avec l’encre même de l’auteure. Brève rencontre, grand théâtre. La Colline, petite théâtre, mardi à 19h00, mercredi au samedi à 20h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h15. Tél : 01 44 62 52 52. Jusqu’au 5 avril. Texte publié par Flammarion (12€). Légende photo : Devant les pochettes qui protègent ses menus trésors, Anne-Marie ou André Marcon, tel qu’en lui-même. Une photographie de Simon Gosselin / La Colline. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 15, 2020 8:25 AM

|

par Armelle HÉLIOT dans son blog 8 février 2020

Aux Abbesses/Théâtre de la Ville, l’adaptation d’ «Histoire de la violence» constitue un spectacle remarquable, extrêmement bien conçu et interprété.

Adaptant un livre très bouleversant du jeune Edouard Louis, Thomas Ostermeier réussit à conserver et l’originalité et la puissance de l’écriture de l’écrivain.

Il faut dire qu’il a composé cette adaptation avec Edouard Louis lui-même et avec son dramaturge, Florian Borchmeyer.

Le résultat est remarquable, qui soutient un spectacle exceptionnellement réglé, d’une invention de tous les instants et audacieux. Le spectacle se donne en langue allemande, puisqu’il s’agit d’une production de la Schaubühne Berlin. Très lisibles sont les surtitres, placés dans le champ de vision des spectateurs : on ne lâche pas un instant les comédiens.

Un musicien, à cour, accompagne discrètement la représentation qui se déploie sur deux heures très vite envolées, car les rythmes et la construction complexe sont efficaces et soutiennent sans faiblesse l’attention du spectateur, qu’il ait ou non lu le livre d’Edouard Louis.

Derrière sa batterie, attentif, impliqué, délicat, Thomas Witte.

Au fond, un écran sur lequel sont diffusées des images, pour la plupart captées, avec une maestria époustouflante, par les interprètes eux-mêmes avec leurs téléphones portables.

Une manière supplémentaire, pour Thomas Ostermeier, de nous plonger dans le monde, ici et maintenant.

Il ose ici, même des instants de danse, qui s’intègrent parfaitement. Il y a ici, intelligence et joie mêlées, maîtrise sans raideur de la représentation.

Quatre comédiens seulement, sur le plateau. Deux d’entre eux incarnent les protagonistes du drame : le blond, mince, d’une jeunesse lumineuse, Laurenz Laufenberg, Edouard, et le brun, barbu, sans doute un peu plus mûr, Renato Schuch, Reda, le garçon d’origine kabyle qui transforme une rencontre de hasard en épisode très traumatisant…

On le sait, c’est un épisode réel de sa vie que raconte Edouard Louis. Un soir de Noël, après un réveillon, les livres qu’on lui a offerts pour tout bagage, il se laisse tenter par un jeune homme très beau…

Les premières images sont l’irruption des enquêteurs qui, dans leurs combinaisons blanches, recherchent les traces de l’agression…Ils sont trois. Renato Schuch lui-même, et les deux autres comédiens, Alina Stiegler, Clara, la sœur d’Edouard, et une femme médecin, une infirmière, une policière et Christoph Gawenda, le mari de Clara, Alain, mais aussi, la mère d’Edouard et Clara, et encore un policier, un infirmier, un médecin.

Dans cet éventail d’apparitions, l’ironie des regards s’impose et, notamment lorsque surgit la mère, le souvenir de la mère… Humour qui libère, qui permet des respirations par-delà les tensions. Et trajets que l’on admire, car ils sont en ruptures vives, précision du jeu, sur des scènes denses et éloquentes. Alina Stiegler et Christophe Gawenda sont formidables et rigoureux jusque dans les moments presque farcesques…

Edouard est donc incarné par quelqu’un qui n’est pas sans lui ressembler, physiquement. Il y a Laurenz Laufenberg, tendre, timide, hésitant puis s’abandonnant, et sa voix intérieure que l’on entend parfois ; face à lui, séduisant autant qu’inquiétant, Renato Schuch, joue sur les arêtes de l’ambivalence du personnage.

Ce que raconte Histoire de la violence, ce n’est pas un fait divers, une nuit de cauchemar ; non, c’est la société d’aujourd’hui et ses préventions, ses peurs, ses grilles de lecture teintées de racisme obtus. Au-delà des faits, cette analyse est magistralement lisible.

Théâtre de la Ville aux Abbesses, à 20h00 du mardi au samedi, dimanche à 15h00. Durée : 2h00. Tél : 01 42 74 22 77. En langue allemande avec de très lisibles surtitrages. Jusqu’au 15 février.

theatredelaville-paris.com

L’adaptation est publiée par les éditions du Seuil sous le titre « Au cœur de la violence » (14€).

Copyright ©2019, Armelle Héliot, Tout droits réservés.

Légende photo : Laurenz Laufenberg, Renato Schuch, Alina Stiegler. Photo d’Arno Declair. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2019 7:45 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 14/11/2019 Traduite par Myriam Tanant et Jean-Claude Penchenat qui l’avait montée, « Une des dernières soirées de Carnaval » est mise en scène avec finesse par Clément Hervieu-Léger et jouée par une quinzaine de comédiens, jeunes et très doués.

Un décor simple permettant la circulation (et la longue tournée) : de grands panneaux de bois comme de hautes parois mobiles qui protègent le son. Quelques meubles : des sièges, dont de simples chaises d’école en bois clair et tubulures de métal, des tables sur tréteaux, quelques fauteuils qui semblent confortables et plus dans l’esprit de l’époque traduite par des costumes superbes mais sans ostentation. Quelque chose sonne vrai, ici. Aurélie Maestre signe la scénographie, Caroline de Vivaise les costumes, David Carvalho Nunes les perruques et maquillages. Bertrand Couderc éclaire l’ensemble avec délicatesse. Ajoutons de la musique, discrètement, avec Erwin Aros comme conseiller et Jean-Luc Ristord, pour la réalisation sonore. Et des voix, de superbes voix telle celle d’Erwin Aros, justement, qui intervient régulièrement et apporte sa grâce et sa poésie comme le font les deux musiciens, M’hamed El Menjra et Clémence Prioux qui marquent les articulations des actes et s’imposent à la fin alors que, dévoilons-le, tout le monde entre dans la danse, selon des chorégraphies de Bruno Bouché, et se déploie dans le chant.

Quinze interprètes, dont les deux musiciens et le chanteur, intégrés au jeu, servent avec une alacrité enjouée et une intelligence idéale, l’intrigue sentimentale et touchante, mais qui nous fait plonger dans le monde de Venise qu’Anzoletto (Louis Berthélémy) célèbre à la fin de la comédie, tandis qu’il se prépare à un grand voyage pour Moscou.

C’est la Venise de Goldoni, entreprenante et gourmande de vie et de joie. On est dans le monde des tisserands, des brodeurs, des dessinateurs. Tous ces artisans, ces commerçants qui louent les qualités des productions françaises, vivent leurs amours, leurs couples, leurs rêves avec plus ou moins de bonheur.

C’est la Venise du départ, pour le grand écrivain qui, vaincu un moment par l’hostilité puissante de son rival, Carlo Gozzi, doit se rendre à Paris. Nous sommes en 1762. Cette comédie est comédie d’adieux.

Zamaria (Daniel San Pedro), tisserand prospère, a invité ses amis pour la fin du carnaval. Un des jeunes gens, Anzoletto (Louis Berthélémy, on l’a dit), dessinateur remarquable, est invité à Moscou. La fille de Zamaria, Domenica (Juliette Léger) est amoureuse du beau blond. Pourra-t-elle l’épouser ? Et même partir, elle aussi, pour Moscou ?

Il y a beaucoup de couples dans la pièce. Des heureux et équilibrés, des névrosés, des frivoles. Il y a une malade (imaginaire) et rageuse, Alba, Aymeline Alix, impayable emmerdeuse, et son mari d’une infinie patience, Jean-Noël Brouté, il y a la belle et autoritaire et libre Maria, Clémence Boué, il y a une française, déjà trois fois mariée, très mal vue de cette petite société. Elle aussi doit se rendre à Moscou et se dit amoureuse d’Anzoletto, avec qui elle s’apprête à voyager. Marie Druc est cette Madame Gatteau qui va trouver encore un nouveau mari… Il y a bien sûr aussi le boute-en-train, Momolo, calendreur et joueur, Stéphane Facco, idéal.

Citons-les tous : Adeline Chagneau, Charlotte Dumartheray, Jérémy Levin, Guillaume Ravoire, le filleul, sa femme à haute perruque poudrée, la jeune fille qui fait rêver Momolo.

Toute la troupe est parfaite. La traduction de la regrettée Myriam Tanant est fluide et savoureuse, comme il se doit. Elle l’avait composée avec Jean-Claude Penchenat qui avait monté cette pièce lumineuse et mélancolique il y a des années.

On est très heureux de retrouver cette soirée de carnaval, la vie active et enfiévrée de Venise et tous ces personnages si bien incarnés. Goldoni les aime tous et leur donne une épaisseur humaine immédiate. L’excellent et sensible Clément Hervieu-Léger signe un spectacle accompli. Une perfection dans la distribution, la direction d’acteurs, les mouvements, la vision.

Sans doute le meilleur des spectacles dont on puisse rêver : après les Bouffes du Nord, il sera longtemps en tournée.

Théâtres des Bouffes du Nord, du mardi au samedi à 20h30, samedis à 15h30, dimanche 24 novembre à 16h00. Jusqu’au 29 novembre. Durée : 2h10. Tél : 01 46 07 34 50. Puis en tournée.

www.bouffesdunord.com

Crédit : Une photographie de Brigitte Enguerand. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 27, 2019 10:48 AM

|

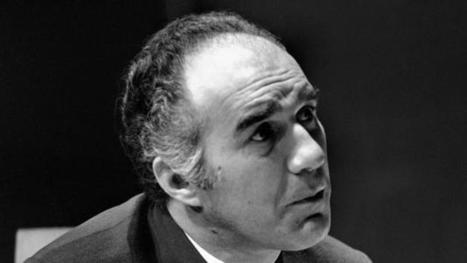

Disparition de Jacques Nichet : Hommage des journalistes

Armelle Héliot dans son blog : Jacques Nichet, la discrétion et l’audace Metteur en scène, directeur de grandes institutions, il s’est éteint des suites d’une longue maladie. Il avait 77 ans. Il laisse une très forte empreinte. Il aimait la même histoire que celle que Jean-Louis Trintignant adore raconter dans ses spectacles. Jacques Nichet, lui, en avait fait la chute de sa leçon inaugurale au Collège de France (chaire de création artistique, 2009-2010). Il aimait dire, divertir. Il aimait les ellipses : « Un jour, un homme vint trouver le directeur d’un cirque et lui demanda si par hasard il n’avait pas besoin d’un imitateur d’oiseau. « Non », répondit le directeur du cirque. Alors l’homme s’envola à tire d’aile par la fenêtre. » Jacques Nichet s’est envolé. Il s’est éteint le 29 juillet, vaincu par une longue maladie qu’il avait traitée avec distance, sinon indifférence. Il s’y était abandonné, comme las, hanté d’un insondable chagrin. De nos jours, 77 ans, cela sonne jeune, surtout pour un artiste toujours curieux de lectures et de découvertes. Les circonstances font que l’on a connu le tout jeune agrégé de Lettres Classiques qui, à peine sorti de l’Ecole Normale supérieure, avait choisi d’enseigner au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, cette fac née en plein bois, quelques mois après mai 1968. On disait que seuls des professeurs qui n’avaient plus rien à prouver s’aventuraient dans … l’expérience…Michel Deguy, Michel Foucault, Lucette Finas, la très jeune et très brillante Hélène Cixous –une thèse remarquée sur James Joyce et un roman prix Médicis, Dedans. Il y avait aussi le jeune Nichet, déjà épris de théâtre puisqu’il avait monté Les Grenouilles d’Aristophane du temps de l’ENS, avec une compagnie qui se nommait déjà L’Aquarium. Il allait faire comme les étudiants : tracer sa route à travers bois, pour aller de la fac à la Cartoucherie où régnaient déjà Jean-Marie Serreau et le Théâtre de la Tempête, Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Et ce fut, en 1973, l’installation du Théâtre de l’Aquarium avec deux artistes comme lui très épris de haute littérature, audacieux et fédérateurs : Jean-Louis Benoit et Didier Bezace. Des années durant, l’Aquarium fut marqué par ce trio très entreprenant, soucieux de son temps et qui dépasse très vite les frontières de l’ancien terrain militaire : Les Marchands de ville à Paris, monté tandis que les travaux se déploient à la Cartoucherie, puis, en 1976, un spectacle en lien avec le combat des « Lip », à Besançon, La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras. En 1986, il fut nommé à la direction du centre dramatique national de région de Languedoc-Roussillon : le théâtre des Treize Vents à Montpellier. Il monte Lorca et Calderon de la Barca, Diderot et Marivaux, mais aussi Euripide, Synge, Eduardo De Filippo, Javier Tomeo, Bernard-Marie Koltès et son cher Serge Valletti. Certains de ces spectacles sont présentés ensuite en tournée dans toute la France et à Paris, Théâtre de la Ville, Colline, ou la ceinture parisienne. Aux Gémeaux de Sceaux, à la Commune d’Aubervilliers, plus tard. Il y créera même des spectacles, les dernières années. Juillet 1996 marque une grande date : il met en scène, pour la cour d’Honneur du palais des Papes d’Avignon La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire. Un spectacle magistral, inoubliable donné sous la direction de Bernard Faivre d’Arcier. En octobre 1998, Jacques Nichet prend la direction du Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, dans un bâtiment tout neuf. Il inaugure ce nouveau chapitre avec Serge Valletti, montant de nombreux contemporains : Keene, Koltès, Alexievitch dont il crée Les Cercueils de zinc. Il met également en scène Nicolaï Erdman et Dario Fo, un homme de théâtre qui correspond à ses préoccupations et à son goût d’un théâtre aussi actif que poétique. Dans chacun des choix de Jacques Nichet, dans chacune de ses mises en scène, on retrouve une délicatesse et une acuité, une profondeur et un souci du bonheur du public. Il est très fin, très subtil, très aigu, mais il ne s’enferme jamais : il pense au spectateur, il pense à transmettre, à émouvoir et à éveiller. « J’évite avant tout d’éblouir le public, ce serait l’aveugler : je souhaite lui suggérer ce qui se joue dans l’ombre » disait-il encore dans la première leçon au Collège de France. A 65 ans, en 2007, il avait quitté l’institution. Avec détermination, lucidité, sens du partage et des plus jeunes générations. Il y aurait beaucoup à raconter sur cet homme qui était un artiste ultra-sensible et avait un grand sens du service public. Jusqu’à ces derniers mois, il avait monté des spectacles. On n’oublie pas, en 2009, sa sublime version de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, à la Commune. Il avait même dit des textes de Leopardi. Il était revenu au TNT en 2018 pour diriger Thierry Bosc dans Compagnie de Samuel Beckett. Une cérémonie d’adieux a lieu le 1er août, à 9h00, en la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. L’inhumation aura lieu le lendemain, 2 août, au vieux cimetière de Béziers, à 13h00. Une soirée d’hommage sera organisée plus tard à Paris. ---------------------------------------------------------------------- Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan, paru le 2 aôut 2019 : Jacques Nichet aura été l’une des grandes figures nées du théâtre universitaire. Au théâtre de l’Aquarium, lui et toute la troupe allaient inventer une autre façon de faire du théâtre où le travail collectif, en prise sur le réel, allait être primordial. Par la suite, il devait diriger ,avec brio mais plus classiquement, le théâtre des Treize-vents à Montpellier puis le TNT à Toulouse. Un cancer foudroyant aura abrégé à 77 ans la riche vie de Jacques Nichet ce 29 juillet. Une longue histoire qui traverse plus de cinquante ans de théâtre. "Un style nouveau, un répertoire original" Tout commence dans les années 60. Élève à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Jacques Nichet y fonde le groupe 45 . En 1964, le groupe monte Le sacrifice du Bourreau de René de Obaldia et vient avec ce spectacle au festival de théâtre universitaire de Nancy créé l’année précédente par le jeune Jack Lang (qui, lui, anime le Théâtre Universitaire de Nancy) C’est la grande époque du théâtre universitaire en France (et dans le monde entier) d’où sortiront, pour ne citer qu’eux, Patrice Chéreau et Ariane Mnouchkine. Les groupes de théâtre universitaires sont affiliés à la FNTU (-Fédération Nationale de Théâtre Universitaire). Jacques Nichet deviendra un temps président de cette fédération succédant à Patrice Chéreau. Le 4 janvier 1965, le groupe 45 devient le Théâtre de l’aquarium (c’est le nom que les élèves de l’ENS donne à la guérite en verre du gardien) . Nichet en est le directeur et en devient le metteur en scène sans que ce titre soit revendiqué. Aux Grenouilles d’Aristophane succède Et les chiens se taisaient d’Aimé Césaire, spectacle qui tourne dans les villes du sud. Pour la première fois , la troupe rencontre un public non -universitaire. En 66 retour au Festival de Nancy avec Monsieur de Pourceaugnac de Molière La troupe se présente ainsi dans le programme : « nous travaillons dans l’esprit de la fédération nationale de théâtre universitaire : gardant l’anonymat, nous évitons de plagier les professionnels et nous recherchons un style nouveau ou un répertoire original ». L’année suivante Les guerres picrocholines d’après Rabelais reçoit le grand prix au Festival international de théâtre universitaire de Zagreb. Ce qui vaut au spectacle d’être joué cinq fois au théâtre du Théâtre du vieux Colombier et d’être prolongé, aux frais de la compagnie, mais le public répond présent. En 1968, l’Aquarium précède les événements avec un spectacle d’après Les Héritiers de Bourdieu et Passeron. Titre : L’Héritier ou les étudiants pipés écrit par Nichet et un peu par Bourdieu Au fil des spectacles, la troupe se renforce.Jean-Louis Benoit la rejoint pour une tournée en Amérique Latine, Didier Bezace viendra un peu plus tard Comme les meilleurs troupes universitaires qui perdurent, L’Aquarium est de moins en moins universitaire et de plus en plus professionnelle. Le collectif reste le maître mot. Et il se produit une chose qui parait incroyable aujourd’hui : alors que la troupe est en grande difficulté financière, Pierre Cardin programme leur nouvelle création Les évasions de monsieur Voisin, texte écrit par Nichet à partir de documents et d’improvisations. C’est à la fois un style nouveau et un répertoire original qui vont faire les beaux jours et les belles nuits du Théâtre de l’Aquarium lorsque la compagnie s’installera à la Cartoucherie en 1972 à l’invitation d’Ariane Mnouchkine déjà là avec le Théâtre du Soleil Jean-Marie Serreau ne tardera pas à venir occuper d’autre bâtiments auxquels il donnera le nom de Théâtre de la tempête). Tout est à faire dans les locaux de l’Aquarium qui servaient d’entrepôts à Jean-Louis Barrault pour ses décors. Les murs, la verrière, le plateau, les coulisses les toilettes, l’électricité, les bureaux, tout. Chacun s’y met selon ses compétences réelles ou autoproclamées. L’une des actrices de la jeune troupe , Karen Rencurel, excellente photographe, a immortalisé ce chantier. Entre ruelle et brouette on reconnaît Jean-Louis Benoît,Thierry Bosc, Bernard Faivre, Louis Mérino, Martine Bertand, l’administrateur Bruno Genty, j’en oublie. Troupe et triumvirat Et la troupe imprègne les murs à jamais. Égalité de salaires, AG souveraine (comme cela sera le cas du quotidien Libération qui commence à paraître de temps en temps l’année suivante), travail collectif, discussions infinies, sujets d’actualité, une utopie en acte. Jacques Nichet est officiellement le seul directeur de l’Aquarium ( le ministère de la culture ne veut voir qu’une tête) , mais un triumvirat -Nichet, Benoit, Besace- va progressivement s’imposer. Chacun supervise ou initie tel ou tel projet. Cette histoire qu’il faudrait nuancer et préciser a été racontée par le menu dans deux ouvrages La Cartoucherie, une aventure théâtrale par Joël Cramesnil (Les éditions de l’Amandier ,2004) et L’Aquarium d’hier à demain par François Rancillac (Editions Riveneuve.Archimbaud, 2018). En arrivant dans le lieu comme directeur, Rancillac a voulu en connaître l’histoire, il la restitue à travers une pièce documentée et recomposée qui, joliment met en scène les personnages de cette histoire. Jacques Nichet qui en signe la postface conclut : « Tu a écrit, mieux que moi, cher François , l’art poétique implicite de notre théâtre « à brûler », comme disait notre ami Dario Fo. J’espère que mes copains de l’Aquarium auront la même chance que moi de découvrir un tel texte judicieux et jubilatoire! Ils s’y retrouveront, j’en suis sûr, et de tout mon cœur te remercieront : puisse cette page nous permettre de renouer les uns avec les autres, ce serait un joli miracle , un vrai coup de théâtre ! » Car, effectivement, après des années fastes et intenses, des spectacles inoubliables, un esprit sans pareil, l’aventure unique de l’Aquarium, première manière, allait petit à petit se déliter -sans pour autant s’essouffler- comme souvent les aventures où le collectif prime sur l’individu (lequel renaît toujours de ses cendres). Des spectacle comme Les marchands de ville (le titre résume son contenu) -accueilli par Georges Wilson au TNP salle Gémier, puis le premier à être donné à la Cartoucherie Gob (sur la presse et le fait divers de Bruay en Artois) ou encore Tu ne voleras point (un spectacle sur la justice en forme de cabaret), La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras (autour de l’entreprise), La sœur de Shakespeare (sur le rôle de la femme, six mois de représentations à l’Aquarium, cinq mois de tournée en France et à l’étranger) sont signés par toute la troupe, même si le rôle de Nichet, en coulisses est prépondérant (mise en forme, écriture, synthèse) après un travail collectif tout azimut. Le acteurs s’affirment, les personnalités aussi, Nichet reste, dans l’ombre , la tête la mieux pensante ? Le collectif connaît de nouvelles recrues mais les collectifs meurent plus vit que ceux qui les ont engendré .Jean Louis Benoît et Didier Bezace portent de bout en bout des projets formidables comme Un conseil de classe pour le premier ou Pépé pour les deux. Nichet (qui lui-même signe la mise en scène d’Ah Q , une pièce chinoise que lui a fait connaître Jean Jourdheuil), n’en prend nullement ombrage. Au collectif succède un collège d’artistes. De Montpellier à Toulouse En 1986, Jacques Nichet laisse l’Aquarium à Didier Bezace (qui sera nommé plus tard au Théâtre de la commune d’Aubervilliers) et à Jean Louis Benoit (qui sera nommé plus tard au théâtre de la Criée à Marseille). Il est nommé à la direction des Treize vents, le CDN de Montpellier, douze ans plus tard il prend la direction du TNT (théâtre National de Toulouse) qu’il quittera en 2007 avec ces mots : « Dans le métier, il est de coutume d’exercer jusqu’à 70 ans. À 65 ans, j’ai senti qu’il fallait boucler un cycle, j’ai décidé de me surprendre moi-même en forçant le destin… La vie n’est intéressante que si elle est surprenante ! » Durant ces longs mandats, ils nous aura surpris et ravi plus d’une fois. En montant de nombreux classiques mais aussi Sik-Sik – Le Haut-de-forme d’Eduardo de Filippo, Monstre aimé de Javier Toméo , Le jour se lève Léopold de Serge Valetti, Faut pas payer ! de son ami Dario Fo ou encore adaptant au théâtre Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch. Grand moment, il fera entrer dans la cour d’honneur du Palais des papes au festival d’Avignon la parole d’Aimé Césaire en mettant en scène La tragédie du roi Christophe (1996). Cet agrégé de lettres classiques qui enseigna longtemps à Paris VIII devait tenir au Collège de France la chaire de création artistique en 2009-2010. Son dernier spectacle aura été en 2018 un Beckett mettant en scène Thierry Bosc (un vieux compagnon de l’Aquarium) dans Compagnie, un mot qui résume la vie de cet homme par ailleurs discret voire secret, un demi-sourire accroché en permanence aux lèvres. L’inhumation aura lieu aujourd’hui à 13h au cimetière de Béziers Un hommage lui sera rendu à Paris à la rentrée au théâtre de l’Aquarium Jean-Pierre Thibaudat -------------------------------------------------------------------- Franck Riester, ministre de la Culture : Le communiqué de presse : http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Hommage-de-Franck-Riester-ministre-de-la-Culture-a-Jacques-Nichet --------------------------------------------------------------------- Jean-Claude Raspiengeas dans La Croix :

http://sco.lt/6V30pk Le metteur en scène de théâtre Jacques Nichet est mort le 29 juillet à 77 ans.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de lettres, il avait cofondé avec Didier Bezace et Jean-Louis Benoit, le Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie de Vincennes.

Il incarnait une forme de douceur et d’érudition. Ses mots étaient pesés, son regard bienveillant, son sourire encourageant. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de lettres, Jacques Nichet avait débuté en 1965 par une mise en scène de la pièce d’Aristophane, Les Grenouilles. Dans la foulée et les ardeurs de Mai 68, jeune Turc de la scène, il avait fondé une troupe universitaire, la Compagnie de l’Aquarium. Quand Ariane Mnouchkine avait posé son Théâtre du Soleil sur le site militaire désaffecté de la Cartoucherie, dans le bois de Vincennes, Jacques Nichet l’avait rejointe pour créer, avec Didier Bezace et Jean-Louis Benoit, le Théâtre de l’Aquarium.

Le trio ébouriffant monte des spectacles hors du répertoire, créations collectives issues de l’autogestion et, bien dans l’air de ce temps-là, des pièces politiques et grinçantes, écrites après enquêtes sur le terrain. « Des formes bâtardes, souvent réalisées en peu de temps et sans trop d’argent qui affirmaient leur originalité et d’autres façons d’inventer le théâtre », rappelait Jacques Nichet, lors de sa conférence inaugurale au Collège de France où il occupa la saison 2010-2011 la Chaire de création artistique, après quarante ans d’expériences au Théâtre de l’Aquarium, au Théâtre des Treize Vents, au Théâtre National de Toulouse, puis à la Compagnie l’Inattendu.

Peu à peu, le Théâtre de l’Aquarium revient aux grands auteurs, Kafka, Ferdinando Camon, Lu Xun. Au milieu des années 1980, Jacques Nichet quitte la capitale et repart vers sa région d’origine, l’Occitanie. Il pose ses valises à Montpellier où il succède à Jérôme Savary à la tête du Centre dramatique national du Languedoc-Roussillon, rebaptisé par lui « Théâtre des 13 Vents », qui met en valeur les textes classiques de Lorca, Calderon, Euripide, et fait connaître des auteurs contemporains comme Serge Valletti.

En 1996, invité au festival d’Avignon, Jacques Nichet fait entendre dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes une mémorable adaptation du grand texte d’Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe.

« La vie n’est intéressante que si elle est surprenante »

En 1998, nouveau départ à la direction du Théâtre national de Toulouse. Il y monte des œuvres de Shakespeare, Dario Fo, Bernard-Marie Koltès, Sophocle, Georges Perec et une adaptation du livre de témoignages sur la guerre en Afghanistan que mènent les Russes, Les Cercueils de zinc, de Svetlana Alexievitch, futur Prix Nobel de littérature. Il s’engage aussi dans la création du Centre international de traduction théâtrale.

En 2007, à la surprise générale, il fait valoir ses droits à la retraite. Il a 65 ans. « Plus on tarde, plus on s’accroche », explique-t-il. Il quitte l’institution et repart sur ses propres chemins de liberté. « La vie n’est intéressante que si elle est surprenante », disait-il. Il met sur pied une nouvelle compagnie, L’Inattendu. Le dernier spectacle de Jacques Nichet, en 2018, était une mise en scène d’un texte de Beckett dont le titre, rétrospectivement, semble boucler le parcours de sa vie : Compagnie. Derrière ce mot, un ancrage et la nécessité d’être avec les autres, toujours.

Comment définissait-il son art, sa voie poétique ? « Cristalliser, saisir quelque chose du temps que nous vivons ensemble. Regarder notre réalité pour y voir plus clair. » ----------------------------------------------------------------------------------------- Brigitte Salino dans Le Monde : (cliquer ici pour accéder à l'article) ------------------------------------------------------------- Gilles Costaz dans Webthéâtre :

Décentralisation, deuxième génération Né à Albi en 1942, Jacques Nichet est le co-créateur du théâtre de l’Aquarium, avec Jean-Louis Benoit et Didier Bezace, fondé en 1970. Avant d’être élève de l’Ecole normale supérieure rue d’Ulm, où fut créée la première version de cette troupe, Nichat avait déjà fait des débuts remarqués à Grenoble quand il était étudiant en hypokhâgne : sa mise en scène du Médecin malgré lui, dans l’amphithéâtre du lycée Stendhal, avait déjà les qualités de farce explosive qu’il devait développer plus tard. Ayant installé l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, non loin du Soleil d’Ariane Mnouchkine, le trio fit des étincelles en revendiquant de le principe de la création collective, mais chacun avait une personnalité qu’on a vue se distinguer au fil des années : fièvre comique et satirique chez Nichet, ironie politique chez Benoit, goût de la traversée du miroir chez Bezace. Nichet fit vite preuve de ses dons farcesques avec Les Guerre picrocolines d’après Rabelais, qui restera l’une des grandes références de l’Aquarium. Mais les autres spectacles historiques de l’Aquarium sont collectifs et politiques : Marchands de ville (1972) dénonce la spéculation immobilière, Tu ne volerais point (1974) traite des détournements de fonds publics et La Jeune Lune (1976) des occupations d’usines.

Le trio Benoit-Bezace-Nichet se sépare en 1986, Nichet étant appelé à diriger à Montpellier le Centre dramatique national de Montpellier, au domaine Gramont qu’il rebaptise le théâtre des Treize-Vents. Belles années jusqu’en 1998, où l’inspiration préférée de Nichet – le théâtre du Sud, les auteurs du Sud – prend une place majoritaire. On se souviendra particulièrement de La Savetière prodigieuse de Garcia Lorca, du Magicien prodigieux de Calderon, de Domaine ventre de Valletti, de Monstre aimé de Javier Tomeo, avec des incursions dans d’autres veines du patrimoine mondial : Le Rêve de d’Alembert de Diderot, Le Baladin du monde occidental de Synge, Sik-Sik de De Filippo... En 1990, il crée à Montpellier avec Jean-Michel Déprats la Maison Antoine Vitez, Centre international de traduction théâtrale, structure extrêmement vivante et productive, qui a toujours un rôle premier plan dans la circulation et la découverte de textes de tous pays. En 1996, il donne au festival d’Avignon une mémorable Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire En 1998, il succède à Jacques Rosner à la tête du Théâtre national de Toulouse. Toujours la même politique de textes ardents et de passion du public : Valletti, Dario Fo, Keene, Horvath, Alexievtich… Ensuite, il avait choisi la discrétion, à la tête d’une compagnie modeste, l’Inattendu, qui faisait un spectacle de temps à autre (Braises et Cendres, d’après Cendras, 2014).

Auteur de deux livres, Je veux jouer toujours, Le théâtre n’existe pas (belle contradiction des titres !), réalisateur d’un film, La Guerre des demoiselles, titulaire de chaire au Collège de France à la fin de sa vie, Jacques Nichet était un homme à la fois chaleureux et réservé, assez différent des autres artistes, d’une nature généralement extravertie. C’était sa manière d’être l’un des grands personnages du théâtre français, l’une des figures de proue de cette seconde génération la décentralisation qui a pris la place des Vilar et autres Planchon pour faire un théâtre plus chahuteur et moins obsédé par les classiques. ----------------------------------------------------------------------- Jérôme Gac dans Blog Culture 31 : Le bâtisseur de théâtres ----------------------------------------------------------------------- Stéphane Capron dans Sceneweb :

-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2020 6:51 PM

|

Par Armelle HÉLIOT dans son blog - 26 septembre 2020

Stéphane Braunschweig signe la mise en scène de la tragédie de Racine dans une scénographie marquée par la distanciation. Cela donne une sévérité certaine à la représentation portée par un ensemble de comédiens sensibles répartis en formations changeantes. Si l’on en croit les photographies du livret de salle remis aux spectateurs des Ateliers Berthier, il n’y a pas seulement deux comédiens en alternance pour chaque rôle dans ce travail, mais une combinaison très changeante, mouvante comme l’est discrètement la mer immense qui sert de double toile de fond à la représentation d’Iphigénie. L’entrée dans l’immense espace impressionne. Un podium central recouvert de noir, comme l’ensemble de cette halle. Avec simplement deux chaises. De chaque côté, sur le sol, sont installées les mêmes chaises, blanches, deux par deux. Les murs, à l’arrière de chaque ensemble de sièges, portent d’immenses écrans sur lesquels seront continûment diffusées des images de la mer, la mer à l’infini et le ciel parfois déchiré du vol d’un oiseau. L’une des extrémités de l’estrade centrale s’ouvre sur les corridors de la salle, l’autre est fermée par une paroi et une porte. Une fontaine à eau flanque l’un des côtés. Stéphane Braunschweig l’explique, il a commencé à travailler avec les comédiens au printemps dernier et a pensé cet espace, cette scénographie qu’il signe, dans la perspective de la pandémie et de la distanciation. Curieusement, la mort hante le lieu, évoquant les froids et monumentaux funérariums de certains pays. Mais Iphigénie ne peut s’inscrire autrement que dans un monde que hante la mort. Mort à venir, et mort du monde même puisque les vents sont tombés et aucun souffle ne semble vouloir jamais reprendre. Le dispositif impose aux protagonistes un éloignement certain, mais parfois les personnages se retrouvent, se rapprochent, s’agrippent les uns aux autres et alors, il faut l’avouer, l’émotion touche plus. Un léger défaut affecte la sonorisation : cela peut se corriger. Mais le soir où nous avons vu Iphigénie, le si talentueux Claude Duparfait, Agamemnon, donnait le sentiment de faire exploser les syllabes, effet dommageable et amendable, qui s’est d’ailleurs estompé au fil du jeu. La blonde et délicieuse Cécile Coustillac, jolie personne de la troupe informelle de Stéphane Braunschweig, possède la lumière, la candeur, la grâce, la voix superbe d’une idéale Iphigénie. Elle connaît d’ailleurs l’œuvre pour l’avoir fréquentée il y a des années. Mais, attention, le podium ne pardonne rien et on voit trop cette merveilleuse jeune fille parler en tendant l’index pour appuyer ses propos. C’est tellement difficile d’être debout sur ce plateau, un pantalon et un petit chemisier, comme si elle revenait de la plage, regardée de tous les côtés en légère contre plongée. Ils ont du cran, tous ces interprètes, qui n’ont aucun appui, n’étaient parfois quelques chaises sur lesquelles ils s’asseyent. Mais ils ont la langue, ils ont Racine, ils servent un chef-d’oeuvre. Peu monté. On n’oublie pas une bouleversante Iphigénie, à la Comédie-Française, il y a trente ans, par Yannis Kokkos, avec Valérie Dréville dans le rôle-titre. On oublie une version laborieuse, il y a quelques étés. La pièce est difficile. De l’intime aux manoeuvres politiques, de l’amour aux nécessités de la guerre, Racine plonge au plus profond des atermoiements des êtres. Le mythe, la grande histoire, mais l’humanité aussi, palpitent en une oeuvre construite magistralement et audacieuse. Rien d’encalminé, ici. Sauf les navires. Claude Duparfait, comédien d’exception, laisse sourdre les flottements du grand Agamemnon, jusqu’à sa lâcheté. Mais il laisse apparaître aussi le débat, la déchirure. D’une manière de se mouvoir, de ployer, d’avoir des fêlures dans la voix : « Vous y serez ma fille », répond-il à Iphigénie, lorsqu’elle demande si son « heureuse famille », sera présente lors du sacrifice que doit accomplir Calchas. Achille, ce soir-là, était joué, parfaitement, par un Pierric Plathier vulnérable, perturbé par ce qu’il devine des menaces. Face à eux, Ulysse, Sharif Andoura, Ulysse sans état d’âme, au début. Pas le choix. Pas de question à se poser. Mais il acceptera le dénouement… Arcas, Thierry Paret, tient parfaitement sa partition, comme le font Astrid Bayiha, Doris, Aegine, Clémentine Vignais, Eurybate, Glenn Marausse. Anne Cantineau est une Clytemnestre fermement dessinée, avec ce qu’il faut d’autorité au personnage, sans amoindrir la passion maternelle. Brune et dorée, d’essence tragique est l’Eriphile de Chloé Réjon, aussi séduisante que déterminée. Théâtre de l’Odéon aux Ateliers Berthier, du mardi au samedi à 20h00, le dimanche à 15h00. Relâches les 27 septembre, 11, 25, 31 octobre et 1er novembre. Durée : 2h15 sans entracte. Tél : 01 44 85 40 40 www.theatre-odeon.eu Légende photo : Cécile Coustillac, Iphigénie, Pierric Plathier, Achille. Photographie de Simon Gosselin. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 13, 2020 4:53 PM

|

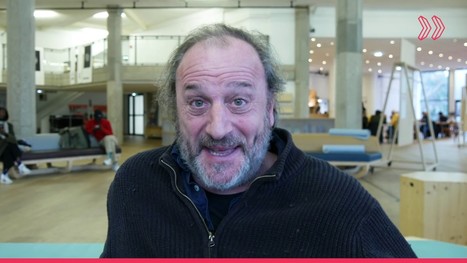

Par Armelle Héliot, dans son blog - 4 septembre 2020 Il était l’un des co-fondateurs du Théâtre du Soleil. Forte personnalité de la troupe d’Ariane Mnouchkine, il a travaillé avec d’autres artistes, formé des comédiens et été un spectateur passionné que l’on ne cessait de rencontrer lorsqu’il ne jouait pas.

Un profil d’aigle écrit son ami Jean-Claude Berruti : « ton profil de gentil aigle » dit-il plus exactement dans un hommage publié sur Facebook et transmis par le Théâtre du Soleil. C’était frappant. Une forte personnalité physique, sensible, intellectuelle, Gérard Hardy.

Il avait 85 ans. On ne l’imaginait pas octogénaire car il se tenait très droit, comme un danseur, un athlète affectif aurait dit Antonin Artaud (né un 4 septembre…).

Gérard Hardy s’est éteint dans la nuit du 1er au 2 septembre.

Photo de Guido Mencari (que nous remercions). DR publiée par Olivia Corsini. Le dernier rôle de Gérard Hardy.

Il avait été élève de l’Ecole de théâtre de Chaillot alors que Jean Vilar était encore là et il avait, comme figurant, côtoyé la grande équipe du TNP.

Il avait aussitôt enchaîné avec le groupe réuni autour d’Ariane Mnouchkine, l’Association théâtrale des étudiants de Paris. Il est aux Arènes de Lutèce, en juin 1961. Ils jouent Gengis Khan d’Henry Bauchau.

Sur le site du Théâtre du Soleil, demeurent quelques photographies. Et sur celui de l’INA, on peut retrouver le reportage de Georges Paumier, ancien comédien, réalisateur phare du théâtre à la télévision. Il avait filmé la jeune troupe pour une émission d’Eliane Victor. Un très précieux et émouvant document.

Gérard Hardy est donc là. Si jeune ! Il sera là, quatre ans plus tard, pour fonder, avec Ariane Mnouchkine, Philippe Léotard, Roberto Moscoso, Jean-Claude Penchenat, Françoise Tournafond, le Théâtre du Soleil. Son chemin se confond dans les premières années avec la vie de la troupe qui présente ses spectacles au Cirque de Montmartre, entre autres lieux : en 64 Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki en 64, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier en 1966, La Cuisine d’Arnold Wesker en 1967, Le Songe d’une nuit d’été en 1968, Les Clowns en 1969, puis, en 1970 et 1972, le cycle de la Révolution, 1789 et 1793.

Entretemps, évidemment, la troupe s’est installée à la Cartoucherie. Gérard Hardy sera aussi des aventures de Méphisto de Klaus Mann en 1979 et plus tard L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, grand texte d’Hélène Cixous.

Dès les années 70, Gérard Hardy commence à explorer d’autres univers, même s’il est de l’aventure du film Molière qui sort en 1978 et est tourné en grande partie sur le site même de la Cartoucherie, avec les décors double face de Guy Claude François.

La forte personnalité de Gérard Hardy, sa puissance, son regard ferme, son visage (« aigle gentil » donc, à la Béjart, un peu), son articulation classique, son aristocratie et son engagement sans faille, son attention aux autres, séduisent. Et lui, il a le goût de l’aventure et de la liberté. Mais il est consubstantiel au Soleil. C’est sa maison d’éternité.

Il travaille sous la direction du romanesque André Engel avec Baal de Brecht en 1976, enchaîne avec la Franziska de Wedekind montée par Agnès Laurent. Avec Jean-Marie Simon qui l’engage pour Intrigue et amour de Schiller, en 82 et Gilles Atlan qui le dirige dans Minetti de Thomas Bernhard, il est heureux. Il tourne dans le Danton d’Andrzej Wajda qui sort en 1982…et au théâtre, c’est l’intimidant (et très timide) Klaus Mikaël Grüber qui l’appelle à rejoindre le groupe magnifique de comédiens français qu’il réunit pour La Mort de Danton de Büchner. On est en 1989, année de célébration. Cela se crée à Nanterre-Amandiers. C’est inoubliable.

Et il va entamer un sacré long parcours avec Gilles Bouillon qui dit aujourd’hui, dans les colonnes de la République du centre, son chagrin et son bonheur d’avoir travaillé avec cet homme impressionnant qu’il avait rencontré alors qu’il avait vingt ans et était élève de l’école du TNS. Dès 83, il le dirige dans Le Marchand de Venise. Gérard Hardy est Shylock. C’est à Bourges. Mais ce sera surtout à Tours, alors qu’une profonde amitié les lie, que les deux artistes vont travailler ensemble. Gérard Hardy devient une figure très importante du Nouvel Olympia mais, de plus, comme il dirige des ateliers dans les établissements scolaires, il exerce un ascendant très fort sur plusieurs générations et insuffle le goût du théâtre et des beaux textes à de nombreux jeunes. Citons quelques-uns des spectacles, parmi la bonne douzaine élaborée ensemble : Marivaux, Brecht encore (Dans la jungle des villes) Molière, jusqu’à Dom Juan en 2013.

Gérard Hardy aimait partager. Avec Stuart Seide il plonge toute une année dans les textes de Samuel Beckett et se sent bien dans cet univers aussi musical que métaphysique avant de commencer un long chemin avec celle qui dirige aujourd’hui le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Claire Lasne-Darcueil. Elle écrit parfois, mais surtout explore Tchekhov sans délaisser Molière ou Shakespeare.

Le cinéma fait signe de temps en temps à Gérard Hardy (mais il est en scène, en tournée, ou dans les régions). On le voit dans Jean Galmot, aventurier d’Alain Maline dans Ridicule de Patrice Leconte en 1996. Et dans les années 2000, dans courts-métrages très remarqués : L’Infante, l’âne et l’architecte de Lorenzo Recio en 2001 et Chevaliers errants de Laurent Leclerc, avec un professeur faisant travailler ses élèves sur Don Quichotte, en 2015.

Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec cet esprit volontiers rebelle, aussi accueillant qu’il pouvait être sévère, le pleurent aujourd’hui. Le Soleil bien sûr et ses amis. Et ceux avec qui il n’a joué qu’occasionnellement Lorsqu’il ne jouait pas, Gérard Hardy allait à l’opéra, au concert, au théâtre. On le croisait partout, beau visage toujours, marqué de rides, regard aigu, enveloppé de grands manteaux…

Une de ses dernières apparitions, il y a un peu plus d’un an, était dans A Bergman affair, travail d’Olivia Corsini et Serge Nicolaï : deux enfants du Soleil, de la nouvelle génération… Ainsi boucla-t-il la boucle, du Soleil au Soleil…

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 14, 2020 6:25 PM

|

Marcel Maréchal, biographie et hommages publics