Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 22, 2024 11:32 AM

|

par LIBERATION et AFP le 22 août 2024 L’actrice Charlotte Arnould avait porté plainte contre le comédien de 75 ans en 2018. Elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier à Paris. Le parquet de Paris a demandé un procès pour viol contre Gérard Depardieu, révèle une source proche du dossier ce jeudi 22 août. Le ministère public a requis le 14 août le renvoi devant la cour criminelle départementale de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, précise la même source, confirmant une information de BFMTV. Il revient désormais à la juge d’instruction chargée de ce dossier d’ordonner ou non un procès. Ces réquisitions «sont le résultat d’une longue instruction qui a permis de rassembler les éléments qui corroborent la parole de ma cliente», a réagi auprès de l’AFP Me Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de Charlotte Arnould. «Pour elle, c’est un immense pas en avant plein d’espoir dans l’attente de l’ordonnance du juge d’instruction qui clôturera l’instruction». En août 2018, la comédienne Charlotte Arnould – aujourd’hui âgée de 28 ans – avait porté plainte contre l’acteur de 75 ans, qu’elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier, situé dans le 6e arrondissement de la capitale. En juin 2019, le parquet de Paris avait classé sa plainte sans suite, au motif que les faits paraissaient insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnould avait alors déposé, en mars 2020, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, laquelle entraînait la saisine d’un juge d’instruction. Fin juillet 2020, le parquet de Paris avait requis l’ouverture d’une information judiciaire après réexamen de la procédure et, en décembre 2020, l’acteur était mis en examen pour «viols» et «agressions sexuelles». Accusé par d’autres femmes de violences sexuelles, Gérard Depardieu conteste les accusations. «Jamais au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme», avait-il affirmé en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould. L’acteur sera aussi jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker, «Les volets verts», en 2021.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 10, 2024 5:19 PM

|

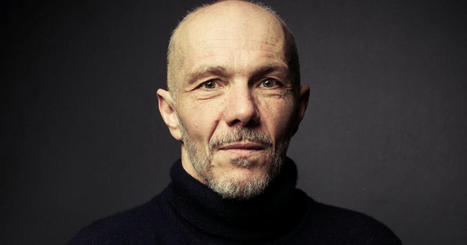

Par Eve Beauvallet dans Libération - 5 juin 2024 Le maintien ou l’annulation des dates de spectacle du comédien, accusé de violences sexistes et sexuelles par six femmes, est guetté par le secteur culturel. Lequel continue ses réflexions sur les dilemmes et défis posés aux programmateurs à l’ère post-#MeToo. «A ce jour», souligne avec prudence le site du théâtre Anthéa, à Antibes, les dates du spectacle d’Edouard Baer sont bien maintenues les 14 et 15 juin. Comme elles l’ont été sans chahut aucun le week-end dernier à Roubaix. Et ce, même si d’autres structures culturelles, privées comme publiques, ont ces jours derniers pris la décision de déprogrammer l’artiste à la suite des accusations de violences sexuelles et sexistes pesant sur lui depuis le 23 mai. En effet, dans un article conjoint de Mediapart et du média féministe Cheek, six femmes pointaient des comportements du comédien qualifiables d’agressions sexuelles et de harcèlement, subis par elles entre 2013 et 2021. Des «gestes» et «propos» dans lesquels Edouard Baer ne se «reconnaît pas», a-t-il fait savoir à Mediapart, tout en présentant «toutes [ses] excuses» et exprimant ses «regrets que [son] comportement ait mis mal à l’aise ou blessé ces femmes». L’absence de dépôt de plainte et le mea culpa public n’y ont rien fait. Le théâtre Antoine, à Paris, où devait démarrer l’exploitation de son nouveau spectacle Ma Candidature le 4 juin, annonçait l’annulation des dates dans la foulée. Une structure privée implique un traditionnel exercice de promotion. La production JMD (pour Jean-Marc Dumontet) trouvait celui-ci trop délicat. Le festival les Nuits de Fourvière, à Lyon, en revanche, est une structure publique à forte visibilité, non soumise aux mêmes impératifs commerciaux, mais redevable à des collectivités publiques. Le 31 mai, la direction annonçait elle aussi la déprogrammation d’un autre spectacle d’Edouard Baer, le Journal de…, initialement programmé le 12 juin, en restant étrangement fuyante sur les motivations exactes de ce geste, en dépit de sa portée politique, se contentant pour l’heure de répéter que les «conditions» pour faire un «beau spectacle» n’étaient «pas réunies». La décision est «trop fraîche», ajoute-t-elle auprès de Libé. Nœuds de cerveau Dommage, car elle ne passe pas inaperçue dans un secteur qui cherche à tâtons, depuis les premiers dossiers #MeTooThéâtre, survenus en 2018, quel cap éthique tenir entre respect de la présomption d’innocence et soutien aux combats féministes. Au moment des affaires Jan Fabre (en 2018) ou Michel Didym (2021) – deux artistes accusés de violences sexuelles dont les œuvres ont été retirées de certaines affiches –, les débats entre programmateurs portaient sur leur degré de légalisme : attendre la décision de justice pour déprogrammer ou se retirer du jeu dès la mise en examen, voire dès lors qu’une plainte est enregistrée ? Le cas Edouard Baer sort aujourd’hui de ce cadre, puisque aucun dépôt de plainte n’a encore été enregistré. Preuve que «les mentalités bougent à grande vitesse», note cette directrice de théâtre, sous couvert d’anonymat, qui considère cependant le cas Edouard Baer comme un «cas limite». «Ça m’interroge sur la gradation des sanctions appliquées par la profession : Edouard Baer reçoit donc le même traitement que [le metteur en scène] Pierre Notte, accusé de viol sur mineur et mis en examen ?» D’autres ne s’embarrassent pas de tels nœuds de cerveau, à l’instar du directeur du Colisée de Roubaix, Bertrand Millet, où le spectacle d’Edouard Baer était maintenu le 2 juin. «Pourquoi [la date] aurait-elle été annulée ? interrogeait-il dans les colonnes du Parisien. Ce sont des personnes qui se sont plaintes anonymement par voie de presse, il n’y avait pas d’éléments suffisants pour annuler un contrat signé depuis des mois et empêtrer mon théâtre dans une situation juridique délicate.» Une trentaine de personnes sur 1 700 sièges avaient demandé à être remboursées, précisait-il encore, trouvant le chiffre «marginal». Charte éthique Au Syndicat national des scènes publiques, sa présidente, Véronique Lécullée, confirme que le sujet occupe de plus en plus les adhérents : «Notre position philosophique est claire : on ne refuse pas la complexité, mais on crédite la parole des femmes. Et on tente de distinguer deux idées : mettre en retrait ne revient pas à accuser.» Cependant, les cas restant pour l’heure limités, aucune table ronde, débat, charte n’est actuellement à l’étude sur ce sujet pourtant crépitant, indique le SNSP. Le secteur du spectacle vivant est plus occupé à sensibiliser sur l’ampleur des coupes budgétaires qui le frappe (une mobilisation nationale est prévue pour le 13 juin). Dans le secteur du cinéma, en revanche, certains professionnels se sont mis au travail lors d’une table ronde organisée à Cannes par l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE) intitulée «Comment programmer à l’ère post-MeToo ?». Première du genre sur le sujet, elle réunissait le collectif 50 /50 (qui milite pour plus de parité dans le cinéma) et des exploitants de salle qui s’étaient parfois trouvés «bien seuls» face à des «injonctions contradictoires» lors des sorties de films impliquant des artistes accusés de violences sexuelles. Elle inaugurait un chantier de réflexion sur la nécessité d’établir ou non une charte éthique ou de s’en tenir à un accompagnement au cas par cas. «Ces sujets provoquent un bouillonnement d’interrogations sur la place du cinéma dans la société, notait Laurent Callonnec, directeur et programmateur de la salle de cinéma d’art et d’essai l’Ecran, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Paradoxalement, ces discussions avaient rarement lieu. Ça bouge.» Eve Beauvallet / Libération Légende photo : Edouard Baer à la Mostra de Venise, le 7 septembre 2023. (Gabriel Bouys/AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 20, 2024 11:26 AM

|

Publié sur le site d'ARTCENA - 6 mai 2024

POLITIQUE CULTURELLE

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.

Auditionnée le 14 mars 2024 par l’Assemblée nationale, la comédienne Judith Godrèche – qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour viols sur mineure – avait conclu son propos liminaire en demandant aux députés de « prendre l’initiative d’une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, et en particulier ses risques pour les femmes et les enfants ». Le jour même, la députée écologiste de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, Francesca Pasquini, émettait une proposition de résolution allant dans ce sens. Justifiée, a-t-elle rappelé dans l’exposé des motifs, par la nécessité de « briser les mécanismes d’omerta autour de ces violences », cette commission d’enquête concernera les violences commises dans le secteur du cinéma, mais aussi ceux de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. La députée a également précisé que ses travaux devront porter sur « toutes formes d’abus, qu’ils soient sexuels, physiques ou psychologiques », ce qui permet de définir le champ des atteintes aux mineurs. Soumise au vote le 2 mai 2024, la proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité par les 52 députés présents. La commission d’enquête sera chargée : • d’évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité ;

• de faire un état des lieux des violences commises sur des majeurs dans ces secteurs ;

• d’identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences et d’établir les responsabilités de chaque acteur en la matière ;

• d’émettre des recommandations sur les réponses à apporter. Le texte complet du rapport déposé Francesca Pasquini tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la situation des mineurs dans les industries du cinéma, du spectacle vivant et de la mode est disponible ici : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2451_rapport-fond

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 16, 2024 12:32 PM

|

Par Lara Clerc dans Libération - 16 mai 2024 Mercredi 15 mai, lors de la montée des marches sur la Croisette à l’occasion de la projection de son court métrage «Moi aussi», Judith Godrèche et son équipe ont posé leurs mains devant leur bouche en soutien aux victimes de violences sexuelles contraintes au silence. Mercredi 15 mai, alors que Judith Godrèche, actrice et réalisatrice venue présenter son court métrage Moi aussi, foulait le tapis rouge des marches du Festival de Cannes, elle et son équipe, ainsi que Rokhaya Diallo, ont posé leurs mains devant leurs bouches, symbole du silence imposé aux victimes de violences sexuelles. Un geste lourd de sens, alors que l’actrice de 52 ans est devenue une figure de proue du mouvement #MeToo dans le cinéma français depuis sa plainte visant les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour «viol sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité», déposée en février. Judith Godrèche dit avoir reçu, depuis, plusieurs milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles via une boîte mail créée à cet effet, auxquels elle dit avoir voulu faire honneur et «redonner un visage». Moi aussi, qui a été projeté pour la première fois le mercredi 15 mai lors de la cérémonie d’ouverture de la sélection un Certain regard, met en scène plusieurs centaines de victimes ainsi que Tess Barthélémy, la fille de Godrèche et de l’acteur Maurice Barthélémy, présente aux côtés de sa mère sur la Croisette. Après la première projection de son court métrage, une seconde projection publique a eu lieu au Cinéma de la plage. Après cette montée des marches remarquée, de nombreux internautes ont relayé l’image sur les réseaux sociaux et repris le geste symbole de Godrèche pour témoigner de leur solidarité et soutenir cette mise en lumière des victimes de violences sexuelles dans le cinéma. Parmi eux, l’actrice et réalisatrice Ariane Labed, l’Association des acteur·ices (ADA), la journaliste Camille Nevers ou encore le directeur de casting et créateur du #MeTooGarçons Stéphane Gaillard. Lara Clerc / Libération Légende photo Judith Godrèche et son équipe, ainsi que Rokhaya Diallo, à Cannes, le 15 mai. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 1, 2024 5:10 PM

|

Par Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre dans Le Monde - magazine - publié le 1er mai 2024 PORTRAIT Après le témoignage de Judith Godrèche, l’actrice et réalisatrice dévoile à son tour ses blessures intimes et les mécanismes de la prédation dans un récit autobiographique, « Dire vrai », à paraître aujourd’hui. Lire l'article sur le site de M le magazine du Monde : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/05/01/isild-le-besco-rescapee-de-la-violence-prisonniere-de-mes-manques-materiels-et-affectifs-j-etais-le-terrain-parfait-pour-toutes-les-maltraitances_6230849_4500055.html

Tous les matins, quand le réveil déchire le brouillard de son sommeil agité, Isild Le Besco se demande pourquoi elle a décidé de publier un livre. Pourquoi elle s’apprête à déposer sur les tables des librairies du pays son intimité percutée par la violence. Pourquoi s’imposer tout ça, les médias, les inévitables réactions virulentes de ses proches, les controverses pénibles. Le fil de ses pensées l’emmène toujours au même endroit : elle n’a pas le choix, il y va de sa survie. « Chacune des femmes poussées dans l’horrible, qui a réussi à se récupérer, parce que certaines ne se récupèrent pas et en meurent, a le devoir de parler pour les autres. Moi, c’est grâce à mes enfants que je ne me suis pas suicidée. Je ne serai pas tranquille tant que je n’aurai pas restitué ce que j’ai réussi à surpasser », affirme-t-elle, dans une de ces envolées affûtées qu’elle formule parfois. Ce livre, Dire vrai, qui paraît aux éditions Denoël ce 1er mai, n’aurait peut-être jamais existé sans un voyage en train. Celui qui relie la Drôme, où vit, depuis le confinement, l’autrice et réalisatrice de 41 ans, et Paris, qu’elle rejoint pour ses obligations. A bord de ce TGV, en avril 2023, une passagère très agitée agresse les passagers. Isild Le Besco se lève et lui demande de partir. La femme, âgée d’une vingtaine d’années, l’insulte, lui assène des coups de poing, lui plante un doigt dans l’œil. Elle s’en sort avec une cornée abîmée, vingt-quatre jours d’incapacité temporaire de travail et le besoin de répéter en boucle au téléphone à sa petite sœur qu’elle n’est « pas une victime ». Son agression dans le train constitue la scène d’ouverture de son livre. Cet événement est aussi le début d’une prise de conscience : les violences qu’elle a subies ne sont pas des incidents isolés, mais des événements liés qui s’autoengendrent. « Prisonnière de mes manques matériels et affectifs, j’étais le terrain parfait pour toutes les maltraitances », écrit-elle. Isild Le Besco trace une continuité entre son enfance, ses débuts dans le cinéma français, la relation de sa sœur aînée, l’actrice et réalisatrice Maïwenn, avec le metteur en scène et producteur Luc Besson, la prédation exercée sur elle par le cinéaste Benoît Jacquot (au début de leur relation Isild Le Besco a 16 ans, lui 52), l’histoire avec le père de ses enfants et le fait qu’aujourd’hui elle en ressorte broyée mais portée par la nécessité d’écrire pour se reconstruire. Son ouvrage vient s’ajouter à d’autres récits similaires produits ces dernières années par des femmes telles que Flavie Flament, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Hélène Devynck ou Judith Chemla. Elle n’était pas encore prête Il y a à peine trois mois, nous avions déjà voulu rencontrer l’actrice, alors que nous enquêtions sur le cinéaste Benoît Jacquot, contre lequel la comédienne Judith Godrèche s’apprêtait à porter plainte pour « viol et violences sur mineure ». Mais Isild Le Besco, qui a joué le rôle principal dans Sade (2000) et Au fond des bois (2010), de Benoît Jacquot, qu’elle finira par quitter à 24 ans, n’était pas encore prête à « dire vrai ». Elle voulait trouver ses mots à l’écrit avant de les prononcer publiquement. Cette mère de deux adolescents de 12 et 14 ans s’était contentée de nous faire parvenir quelques phrases, où elle évoquait entre les lignes les atteintes subies. Cette phrase, notamment : « Comme pour beaucoup [de comédiennes], mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée ». Quelques semaines après la tempête qui s’est abattue sur le cinéma français, devant la gare où nous l’attendons, Isild Le Besco apparaît au volant d’une voiture familiale. Sous le vent froid et le soleil, elle s’enquiert de la qualité de notre voyage, regrette une météo décevante pour la saison. Des échanges de banalités pour commencer, comme s’il fallait recouvrir l’intimité de son livre. La voiture grimpe un chemin escarpé, franchit un portail en fer forgé pour se garer à proximité d’une grande maison des années 1960 aux volets lavande. La piscine n’a pas encore été remplie, l’herbe est haute. Des chiens et des chats s’ébrouent au milieu de jeux d’enfants. Dans la cuisine, les murs sont recouverts de tableaux peints par la propriétaire des lieux et où figurent souvent des personnages sans visage. Les meubles aussi sont peints, bleu roi, pourpre, doré. Isild Le Besco porte une chemise rose fluo, propose un thé vert fluo, qu’elle sert en cherchant une feuille pour écrire. L’entretien n’a pas démarré, mais c’est elle qui s’attache à prendre des notes de la discussion informelle, au revers d’un dessin de son fils. Elle y inscrit des expressions comme « le viol est une annexion mentale » ou « la parole des victimes génère un effet de rupture de sens ». Elle commence à préparer le déjeuner, taille un concombre en biseau, s’interroge : « Faut-il avoir été soi-même victime de violence pour comprendre son fonctionnement ? » La violence vécue attaque la capacité des victimes à se lier. Pour Isild Le Besco comme pour les autres, il y a toujours un saut à faire, un pari à prendre : celui de faire confiance à son interlocuteur et de sauter dans le vide. La cucurbitacée prête, elle décide de tutoyer. « Les blessures physiques au moins, ça se voit, ça donne le droit d’être victime », dit-elle, revenant sur son agression dans le TGV. A la suite de cet événement, elle s’enferme chez elle, délaisse son portable et dort pendant trois semaines. Quand elle se réveille, elle se demande ce qu’elle a fait de mal pour mériter tout ça, puis contacte une amie médecin à l’étranger qui dresse ce diagnostic : « You don’t embrace yourself. » Elle se met à noircir les pages de son ordinateur, pour tenter de « s’aimer » elle-même. Elle réfute toute impudeur. « Les faits que j’ai subis n’ont rien à voir avec mon intimité, revendique-t-elle. Ça n’est pas évident de s’en défaire, mais ce n’est pas ma vie, cela ne me définit pas. » La violence, une langue natale La violence est une langue natale que l’on apprend dans les maltraitances de l’enfance, dans les négligences du quotidien. Avec ses frères et sœurs, Maïwenn, Jowan, Léonor et Kolia, Isild grandit à Belleville, dans la précarité d’une vie parisienne ballottée entre ses parents séparés. Dans le même immeuble vivent alors ses grands-parents maternels au premier et son père, au quatrième. Depuis la séparation, sa mère a déménagé quelques rues plus loin. Le père, Patrick Le Besco, un ethnolinguiste brillant et cultivé, parle une dizaine de langues mais peine à s’adresser à ses enfants, à s’en occuper même, et donne des coups. Ce Franco-Vietnamien, issu d’une famille de militaires affectés en Indochine, n’a pas assez de lits pour accueillir ses petits et, selon sa fille, ne leur sert à manger que du riz au nuoc-mâm et des yaourts nature. « Je n’ai pas le souvenir de m’être endormie dans un lit propre, avec des draps frais », écrit l’actrice, qui ménage malgré tout son géniteur : « Il nous a donné toute l’affection dont il était capable. » Elle garde aussi de la bienveillance pour sa mère, Catherine Belkhodja, fille d’un Berbère combattant du côté du FLN pendant la guerre d’Algérie et d’une infirmière issue d’un milieu ouvrier qui se sont rencontrés dans une cellule du Parti communiste. « Une marginale, une femme libre » et une « beauté puissante », qu’Isild Le Besco trouverait « fascinante » si elle n’avait pas également un rôle de mère à tenir. Car elle aussi est violente, écrit-elle. « Je me souviens de la dernière fois : ma mère m’avait tapée si fort que je m’étais évanouie. Je m’étais dit que c’était fini, que je me défendrais désormais. Elle n’a plus recommencé. » Elle ajoute : « On ne sait pas vraiment comment c’était, la vie de notre mère avant nous. ». Enfant, Catherine Belkhodja subit les coups de son propre père autoritaire, quand sa mère s’enfonce dans la dépression. Sa sœur finit par se suicider au Destop après de nombreuses poussées psychotiques. Dans la case « profession de la mère », sur les fiches à compléter pour l’école, Isild Le Besco n’a pas assez de place pour donner la liste des métiers exercés par la sienne, ex-égérie du cinéaste Chris Marker : « actrice, réalisatrice, journaliste, peintre, architecte, philosophe… ». Une non-éducation sauvage et destructurée Catherine Belkhodja ne remplit pas le frigo de l’appartement, n’offre aucune sécurité affective ou économique à ses enfants, mais elle leur donne accès aux meilleures formations artistiques, dans le but assumé qu’ils deviennent des stars, quel que soit le domaine. « Mes parents étaient autoritaires et violents. (…) Ils m’ont transmis autant leurs schémas toxiques que la force de ne pas m’en contenter », proclame dans son livre l’autrice, qui les remercie néanmoins pour leur transmission d’une « liberté créative et profonde ». Cette non-éducation sauvage et déstructurée, Isild Le Besco l’a racontée dans son premier film, Demi-tarif (2003), tourné avec une seule caméra alors qu’elle avait 17 ans. Un moyen-métrage brut et bouleversant, filmé à hauteur d’enfant, qui dépeint l’existence de trois gamins livrés à eux-mêmes, obligés de survivre dans l’absence obsédante de leur mère. Œuvre saluée à sa sortie par Chris Marker, Jean-Luc Godard et la presse. Catherine Belkhodja a lu le livre d’Isild Le Besco il y a quelques jours seulement. Jugeant certaines anecdotes « parfois légèrement exagérées », elle salue néanmoins le résultat auprès de M Le magazine du Monde : « La démarche d’Isild me semble d’une très grande sincérité. Ce qui compte surtout, c’est sa perception et son vécu sur les choses, qu’elle analyse et décrypte avec beaucoup de lucidité et de courage. (…) Je trouve ce livre merveilleusement écrit. Par ces pages, on peut mieux comprendre le processus de l’emprise. Isild a toujours refusé de se considérer comme victime. C’est un vaillant petit soldat qui affronte tous les obstacles en refusant d’écouter ses faiblesses. » Interrogée sur les maltraitances qui lui sont reprochées, elle reconnaît « une certaine rudesse, pour que [ses filles] soient fortes et autonomes ». Et regrette que, du fait de sa vie « un peu acrobatique », elle n’ait « peut-être (…) pas su leur exprimer tranquillement tout [son] amour et [son] affection. » Le père, Patrick Le Besco, n’a pas eu connaissance du texte avant sa sortie. « Bien que je n’aie pas lu le livre d’Isild, je respecte infiniment son ressenti, ainsi que celui de tous mes enfants. Je soutiens ce travail de réparation qu’elle entame car c’est aussi une forme de réparation pour moi », écrit-il à M. Il tient à évoquer le contexte post-colonial de l’époque : « Je me suis marié en 1975, moi, venant d’une famille de militaires ayant effectué leur carrière aux colonies, avec une femme dont le père avait été militant actif du FLN en région parisienne. Deux mémoires conflictuelles. Le contexte dans lequel nous vivions était à fleur de peau, marqué par la mémoire de nos parents que, sans nous en rendre compte, nous reproduisions. » Les membres de la fratrie ont lu le livre avant sa publication. Le plus jeune demi-frère, Kolia Litscher, 33 ans, salue le travail entrepris : « Isild a pris pleinement conscience de ce qu’elle a vécu. Avant, elle savait que quelque chose n’était pas normal. Elle est en train de ranger ses pensées, elle est sur la bonne voie. » Jowan Le Besco, 42 ans, se montre admiratif : « Je la soutiens complètement. Elle ne fabule pas. C’est très courageux de sa part, se livrer ainsi n’est pas naturel pour elle, c’est difficile. » La cadette d’Isild, sa demi-sœur Léonor Graser, 39 ans, a participé à l’accouchement de ce texte rédigé en quelques mois, en aidant l’autrice de Dire vrai à mettre ses notes en forme. Elle constate avec joie que sa grande sœur n’est plus aussi fragile et hermétique que par le passé. « Le changement est radical, extraordinaire », observe Léonor Graser. Un réflexe de soumission Il n’y a que l’aînée, la plus célèbre de la famille, qui n’a pas lu le texte avant sa parution. Réalisatrice à succès du cinéma français, autrice des films Polisse (2011), Mon roi (2015), Jeanne du Barry (2023), Maïwenn, 48 ans, apparaît pourtant dès la quatrième page du récit d’Isild Le Besco, avec l’évocation d’un souvenir récent. En 2019, les deux sœurs marchent dans la rue avec une amie, à la sortie d’une projection. La plus âgée se décrit soudain en enfant battue, dit vouloir porter plainte contre leurs parents. Elle craque, tape contre un arbre. Isild étreint Maïwenn, la console – « Je t’aime, ne m’en veux pas, ne disparais pas », sanglote l’aînée. S’ensuit une nuit blanche passée ensemble consacrée « à pleurer [leur] drame commun ». C’est aussi la dernière fois, selon Isild Le Besco, que les deux femmes ont réussi à s’accorder. Aujourd’hui, elles ont coupé les ponts, ne se voient plus, ne se parlent plus. « Elle manque à notre radeau de survivants », écrit la plus jeune. « Enfant, Isild était en admiration de Maïwenn, c’était fusionnel, se souvient une amie des deux sœurs, qui ne souhaite pas être nommée. Mais aujourd’hui il y a une incompatibilité entre elles, car Isild n’est plus docile. Et Maïwenn a besoin de gens qui valident sa façon d’être et de faire. » L’héritage traumatique légué par les parents peut provoquer un réflexe de soumission à plus fort que soi pour survivre. C’est ainsi qu’Isild Le Besco relit aujourd’hui la rencontre de sa grande sœur, Maïwenn, 15 ans à l’époque et aspirante comédienne, avec un homme de 31 ans, déjà célèbre, Luc Besson. Pour elle, la différence d’âge et de situation sociale était telle que la relation entre sa sœur et le réalisateur à succès de Subway (1985), du Grand Bleu (1988) et de Léon (1994) n’a cessé d’être déséquilibrée. Isild Le Besco n’a jamais accepté non plus que Luc Besson quitte sa sœur, alors jeune mère. Sollicitée pour cet article, Maïwenn n’a pas répondu. « Nous n’avons rien à voir l’une avec l’autre. Je ne veux pas qu’on m’associe à elle », a déclaré, le 20 avril, Maïwenn à propos de sa sœur dans le journal en ligne britannique The Independent. Maïwenn, la deuxième maman En 1991, Maïwenn, la deuxième maman des « enfants sauvages de Belleville », quitte le désordre et la pauvreté de l’appartement du 19e arrondissement de Paris pour rejoindre son compagnon et le luxe dans lequel il baigne. « Luc incarnait le rêve d’un ailleurs, une porte de sortie qui s’est avérée être une boucherie », éclaire Isild Le Besco au cours de notre conversation. Elle se souvient des appartements aux couloirs immenses, des séjours à Eurodisney et des vacances dans la demeure avec piscine du réalisateur : « Nous passions du confort des somptueuses propriétés de Luc à notre taudis. De ma grande sœur adorée, chaleureuse et joueuse, au vide affectif et à la violence. » Sur les tables de nuit du cinéaste, la jeune Isild tombe sur des grosses coupures. Elle culpabilise en pensant à son père qui, lui, dit ne vivre qu’avec 1 franc par semaine et elle dépose parfois dans son portefeuille un billet subtilisé. Quelques mois plus tard, lors d’un voyage de classe, la maîtresse de l’un des membres de la fratrie découvre, en guise de contenu de sa valise, un tas de vêtements sales. Elle fait un signalement à la DDASS, qui n’aboutit pas en placement car, écrit Isild Le Besco, « Luc s’est présenté avec ma sœur à un rendez-vous pour s’engager à protéger l’équilibre de notre vie. Maïwenn était encore mineure, et lui, il allait devenir notre garant parce qu’il était riche et connu. » Avec vingt-cinq ans de recul, Isild Le Besco se réjouit de ne pas avoir été placée, mais regrette que les services sociaux ne se soient pas interrogés sur l’âge de ce « sauveur ». 1993. Maïwenn, 16 ans, accouche de Shanna, la fille du couple qu’elle forme avec Luc Besson, et part vivre à Los Angeles avec le cinéaste. Le réalisateur travaille alors sur Le Cinquième Elément (1997), qui deviendra à l’époque le plus grand succès commercial d’un film français à l’étranger. Sur le tournage, il rencontre Milla Jovovich, 21 ans à l’époque, l’actrice principale, pour laquelle il quitte Maïwenn. Isild Le Besco ressent encore aujourd’hui dans son propre corps l’humiliation de sa sœur : « Après coup, cela donne l’impression qu’on faisait partie d’un film où Luc se donnait le beau rôle et où nous étions le prolongement de notre sœur aînée. Et puis, il a zappé le film. » Adolescente, celle qui adore garder sa nièce voit sa grande sœur, revenue seule des Etats-Unis, devenir mère célibataire précaire. Isild Le Besco se retrouve à jouer les intermédiaires avec Luc Besson. « Ma sœur voulait que je demande à Luc de faire quelques courses : la pension alimentaire qu’il lui versait était insuffisante », raconte-t-elle. Elle se rend chez lui, lui demande d’acheter du lait de soja pour la fillette. « D’un air de chien battu, il me répondait comme un pauvre homme qu’il ne pouvait pas se permettre ça. Il avait fait un enfant à ma sœur de 16 ans, l’avait trompée, puis abandonnée, et rechignait désormais à dépenser pour que son enfant mange », poursuit-elle. Contacté par l’intermédiaire du porte-parole de sa société, Luc Besson indique « attendre la parution du livre » pour réagir. Emmanuelle Bercot et la sexualisation des jeunes filles Sur la terrasse de sa maison drômoise, Isild Le Besco porte alternativement un chapeau pour se protéger du soleil et un manteau quand les nuages s’amoncellent. Elle hésite de la même façon quand il s’agit d’aborder ses débuts de comédienne dans le cinéma français auprès de réalisatrices : « Elles ont probablement été traitées comme des choses dans leur jeunesse, peut-être pire même, mais c’est l’illustration d’une époque, de comment on traite une petite fille sur un plateau et plus largement dans le monde. » En août 1997, l’été de ses 14 ans, elle tient le premier rôle du film d’une jeune metteuse en scène de même pas 30 ans qui sort tout juste de la Fémis, Emmanuelle Bercot. Le scénario du moyen-métrage La Puce (1998), dans lequel jouent plusieurs membres de la famille d’Isild, dont sa mère, n’a rien à envier à ceux de ses homologues masculins de l’époque, comme Benoît Jacquot ou Jacques Doillon, en termes de sexualisation des jeunes filles. C’est l’histoire d’une adolescente qui se donne à un homme bien plus âgé. La comédienne se rappelle encore le malaise qui l’avait saisie au moment de tourner la scène du dépucelage de son personnage, lorsqu’elle est confrontée à l’érection de son partenaire. Deux ans plus tard, elle tourne pour Emmanuelle Bercot dans Le Choix d’Elodie (1999), un téléfilm qui sera diffusé sur M6. « Elle m’avait fait jouer la première, j’étais prête à tout pour elle », déclare-t-elle. Peut-on filmer la violence sans être violent ? Isild Le Besco en est convaincue. Elle raconte la trentaine de gifles de plus en plus fortes, comme autant de prises nécessaires, pour la scène où la mère d’Élodie lui met une claque. L’adolescente ressent trop d’admiration à l’endroit de la réalisatrice pour oser lui dire stop et qu’elle a mal. « J’étais dans un état de survie émotionnelle, j’étais choisie plus que je ne choisissais ». Emmanuelle Bercot n’a pas souhaité réagir : « Je ne saurais vous être utile », nous a-t-elle répondu. Grâce à ses premiers cachets, Isild Le Besco peut aider sa mère à payer le loyer de l’appartement, où elle vit désormais en autonomie avec ses frères et sœurs. Parfois, un directeur d’école appelle à la maison pour leur demander d’arrêter de sécher les cours ou la police intervient après des vols dans des magasins. Rares souvenirs d’autorité pour l’artiste, qui arrête l’école après avoir raté son brevet. Benoît Jacquot, rencontré à 16 ans L’entretien, suspendu à la tombée du jour, n’a pas permis d’épuiser tous les sujets. Le lendemain, il fait toujours aussi froid et Isild Le Besco n’a plus de voix. Dans les ruelles étroites de la ville où elle vit, elle se demande si c’est le fait d’avoir tant parlé après un aussi long silence qui lui cause cette extinction. Un confortable salon de thé offre le cadre rassurant pour parler d’un autre personnage cardinal de sa vie et de son livre : Benoît Jacquot. Contactés, ni le cinéaste ni son avocate n’ont répondu à M. Isild Le Besco rencontre le réalisateur dans un café. Il a aimé sa prestation dans La Puce et convainc la jeune première de 16 ans de jouer Emilie de Lancris dans son prochain film consacré au marquis de Sade. Il met en place avec elle la même stratégie de conquête qu’avec Judith Godrèche sur le tournage des Mendiants, en 1986 : « Il a demandé à la production de me prendre une chambre dans le même hôtel que lui. Le soir, nous dînions en tête à tête. Il disait qu’il m’aimait beaucoup », développe-t-elle dans son livre. Sa mère l’a prévenue, cet homme-là a été avec toutes ses jeunes actrices : « Ça m’avait gênée qu’elle m’imagine cédant à ce vieux monsieur », écrit-elle. Elle se rappelle : « Benoît Jacquot avait l’obsession qu’on me voit nue, allongée, face caméra. Je ne le voulais pas et l’avais annoncé dès le départ. » Le week-end précédant le tournage de cette scène, en 1999, il lui donne sa carte bancaire et, raconte-t-elle, l’autorise à acheter tout ce qu’elle veut : « Une carte bleue contre mon corps d’adolescente et le dépassement de mes limites. » Isild et sa fratrie dévalisent le supermarché de bonbons, de gâteaux et de boissons. La semaine suivante, l’actrice accepte de jouer la scène érotique tant désirée par le réalisateur. Mais, juste après, il porte plainte pour le vol de sa carte de crédit et elle se retrouve au commissariat, convoquée pour un interrogatoire qui dure des heures. À la demande du cinéaste, assure-t-elle, elle devra dire aux policiers qu’elle lui a emprunté sa carte pour lui faire une blague. Contrôle des vêtements, de la nourriture, du corps Le tournage achevé, Benoît Jacquot continue de solliciter Isild Le Besco. Il insiste pour l’emmener dans sa chambre d’hôtel, raconte la jeune femme, lui proposant de devenir son professeur, de lui apprendre à écrire des scénarios – il l’aidera notamment pour l’écriture de son deuxième film, Charly (2006). Immature, traumatisée par l’abandon de sa sœur par Luc Besson, Isild Le Besco pense se protéger de la blessure amoureuse en veillant à ne pas s’attacher à Benoît Jacquot. Le réalisateur l’emmène à Venise, comme il l’a fait avec Judith Godrèche et le fera plus tard avec Julia Roy, qui ont toutes deux porté contre lui des accusations recueillies par le parquet de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire. « C’est sur l’un de ces si jolis ponts, au-dessus des gondoles, que Benoît m’a giflée pour la première fois », écrit Isild Le Besco. Il lui a promis de ne jamais la toucher mais se montre de plus en plus pressant pour obtenir des rapports sexuels. Ils finissent par avoir lieu, sans tendresse dit-elle, sans baisers ni mots doux. Elle l’a vécu avec souffrance et le sentiment d’être en apnée, dans l’attente que ça passe. Leur relation se poursuit plusieurs années, même s’ils ne vivent pas ensemble et que Benoît Jacquot est marié. Il établit des règles identiques à celles qu’ont vécues d’autres de ses compagnes, sur le contrôle des vêtements, de la nourriture et du corps, le tout s’accompagnant du dénigrement permanent des femmes ayant le malheur d’avoir plus de 25 ans. Lors d’un voyage au Japon, le réceptionniste refuse qu’ils fassent chambre commune : la jeune femme est encore mineure. Ailleurs, en Italie, et à une autre époque, Judith Godrèche a vécu la même scène. « Avec Benoît Jacquot, c’était une relation d’emprise, juge Léonor Graser. Il était devenu la personne de référence. Tout ce qu’il disait, elle le répétait ensuite. Elle était coupée de tout le monde à l’époque, elle ne faisait que travailler. On se voyait, certes, mais il n’y avait pas d’espace pour parler, pour commenter son mode de vie, tout ça était complètement normalisé. » A l’époque, le comédien et réalisateur Jérémie Elkaïm était proche d’Isild Le Besco et « militai[t] pour qu’elle fasse des rencontres » : « Je voyais que cela n’allait pas, il était indéniable que tout n’était pas dans les bons écrous. Mais il était aussi indéniable que cette histoire lui donnait une force spectaculaire. Je la trouvais absolument incroyable. Ce mélange de liberté et de sauvagerie chez elle vous donnait l’impression d’avoir pleinement affaire à une artiste. » Isild Le Besco a d’autant plus de mal à quitter Benoît Jacquot – auquel elle se réjouit de n’avoir jamais dit « je t’aime » – qu’il lui fait du chantage au suicide. Une nuit de 2007, alors que la séparation est enfin enclenchée, il l’appelle, désespéré, dit qu’il ne peut pas vivre sans elle et qu’il va sauter par la fenêtre. Elle traverse tout Paris pour le calmer. Il finit, selon elle, par la pousser dans les escaliers du cinquième étage. Elle rentre brisée et secouée, le poignet et le bras douloureux, comme l’a confirmé une amie témoin de la scène qui a souhaité rester anonyme. « Quand je l’ai quitté pour de bon, Benoît a juré de me nuire, écrit Isild Le Besco : je ne ferais plus de films, ni comme actrice, ni comme réalisatrice. Mon génie, c’est lui qui l’avait créé. » Cette phrase, Julia Roy aussi l’a entendue. Impossible de mesurer les conséquences de ces menaces, mais les deux femmes n’ont presque plus tourné après avoir quitté Benoît Jacquot. Une histoire trop douloureuse pour être racontée Dans les années qui suivent la rupture, Isild Le Besco peint, écrit, poursuit sa carrière de réalisatrice, avec le film Bas-Fonds (2010), qui se distingue par sa noirceur dans la description de l’enfance. Dans son livre, elle reconnaît avoir eu des comportements abusifs en tant que cinéaste, notamment sur son petit frère de 14 ans quand elle le fait tourner. « Qui suis-je pour dénoncer les autres si je n’étudie pas ma propre domination ? » Après Benoît Jacquot, elle se met en couple avec un photographe, le père de ses deux garçons. La violence l’avale de nouveau. Sur cette histoire, trop douloureuse, Isild Le Besco n’est pas encore prête à parler. En 2018, un an après l’explosion du mouvement MeToo, elle voit Natalie Portman, sa copine d’adolescence rencontrée par l’intermédiaire de Luc Besson, dénoncer le mauvais souvenir de l’hypersexualisation subie sur le tournage de Léon. Tous ces instants de prise de conscience s’agrègent peu à peu, jusqu’à la bascule opérée à la suite de l’agression dans le TGV. A l’origine, Isild Le Besco a écrit son texte pour elle, et non pour le publier. Mais Judith Godrèche rend les choses urgentes. Benoît Jacquot a vu Icon of French Cinema, la série de cette dernière pour Arte, et s’inquiète pour sa réputation. Il envisagerait de porter plainte pour diffamation, comme il l’explique en décembre 2023 à Isild Le Besco autour d’un café qu’elle a accepté de prendre avec lui. Tandis qu’il cherche son soutien, elle tente de lui expliquer le mal qu’il lui a fait : « J’aime bien les oppositions civilisées, j’essayais de remettre les choses à leur place, pour ne pas être encombrée par la colère après ce qu’il m’a fait », argumente-t-elle aujourd’hui. Il s’excuse vaguement, lui propose, dit-elle, de réaliser avec elle un film sur une femme de Picasso anéantie par la toxicité du peintre. « Les prédateurs n’intègrent jamais la version de leur proie », relève dans son livre Isild Le Besco. Que faire de ce mot « viol » ? En février 2024, les enfances volées par Benoît Jacquot sont donc devenues une procédure judiciaire. La policière chargée de l’enquête appelle plusieurs fois Isild Le Besco pour l’auditionner – en vain, jusqu’à présent. « Ça m’énerve ce traitement de faveur qu’on accorde aux stars », justifie-t-elle. Elle se pose des questions. La première : contre qui doit-elle porter plainte ? Contre ses parents violents ? Contre Benoît Jacquot ? Contre Luc Besson, coupable à ses yeux d’avoir « condamné Maïwenn à voir [leur] histoire comme une histoire d’amour » parce qu’ils ont eu une fille ensemble ? Contre la sexualisation des jeunes filles par le cinéma français ? « Ou suis-je victime de n’avoir pas habité mon propre corps quand d’autres l’utilisaient ? Suis-je victime de n’avoir pas su me défendre moi-même ? » A l’endroit de Benoît Jacquot, l’autrice et réalisatrice se trouve face à sa deuxième interrogation : la qualification des faits. Que faire de ce mot, « viol », qu’elle écrit en toutes lettres mais considère trop réducteur ? « Dire que Benoît m’a violée, c’est évident », juge-t-elle, mais aussi approximatif, car il a d’abord, selon elle, « violé [son] esprit » pour obtenir son corps. « Comme tout prédateur, Benoît ne fait pas l’amour. Le sexe n’est qu’un outil, comme on ferait des trous avec un marteau-piqueur pour fragiliser les murs d’un édifice. Ce n’est pas le fait de faire des trous qui importe, c’est le résultat. L’acte sexuel permet de s’emparer de l’autre jusque dans les profondeurs de l’être. » Ecrire ces lignes a été violent pour Isild Le Besco. Douleurs au ventre, insomnies : les symptômes classiques du traumatisme réactivé. Le salon de thé s’est vidé. Il ne reste plus que nous, dissertant sur l’existence de traces matérielles de ses affirmations : des fragments, des lettres ou des documents qui renforceraient son récit. Tout est stocké dans des boîtes fermées, qu’elle ouvre sitôt rentrée chez elle. Isild Le Besco nous envoie des photos de cartons ouverts, d’albums jetés par terre. Le lendemain, lors d’un dernier déjeuner, elle arrive le sac à main lourd des images qu’elle veut nous montrer. On la voit, si juvénile, sur ses tournages d’adolescente. Ou en compagnie de ses frères, de Maïwenn et de Luc Besson attablés dans un restaurant aux Etats-Unis, dans une étrange image de recomposition familiale. Isild Le Besco nous raccompagne à la gare où des trains de marchandises passent sans s’arrêter. Le fracas masque le bruit de ses larmes. Bientôt, c’est elle qui montera à Paris, pour porter sa volonté de « dire vrai ». Lorraine de Foucher Jérôme Lefilliâtre pour M le magazine du Monde Légende photo : Isild Le Besco, chez elle, dans la Drôme, le 22 avril 2024. BETTINA PITTALUGA POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 26, 2024 12:35 PM

|

Propos recueillis par Anne Diatkine dans Libération - 26 avril 2024 Dans un entretien exclusif, l’actrice revient sur ses débuts au cinéma à la lumière de la révolution #MeToo. Evoquant les nombreuses scènes de nu, les rôles systématiquement sexualisés ou encore les agressions sur les tournages. C’est une parole qui va vite, aussi rapidement que la jeune actrice au milieu des années 80 qui veut exercer son art – au théâtre d’où elle vient car ses deux parents sont comédiens, et au cinéma, peuplade étrangère dont elle ignore alors totalement les codes, les coutumes et le vocabulaire. «Casting» fait partie des mots inconnus. C’est l’histoire d’une jeune fille animée par une nécessité intérieure que rien ne peut décourager. Elle découvre un monde, certes brillant et désirable, mais constamment susceptible de malmener son intégrité ou la mettre en danger. Où mettre les limites ? Comment les appréhender quand on a 18, 20 ans, avec pour seul guide son intuition ? C’est la parole d’une actrice devenue star, à la filmographie internationale, époustouflante en raison de la diversité des grands cinéastes qui jalonnent sa route – Leos Carax, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis, Olivier Assayas, André Téchiné pour n’en citer que quelques-uns, et récompensée par les prix les plus prestigieux (oscar, coupe Volpi à la Mostra de Venise, césar, prix d’interprétation à Cannes). Juliette Binoche a une particularité : même quand elle était très jeune, elle n’a jamais fait du silence sa loi. Ne pas s’encombrer, mais revisiter sans anachronisme ses débuts à la lumière de la révolution #MeToo : tel est le pari de cette rencontre avec Libération. En France, aucune actrice de renommée internationale n’avait jusqu’à présent pris la parole. L’entretien s’est fait en plusieurs temps, et Juliette Binoche, qui l’a relu et peaufiné pour préciser certaines formulations ou détails, s’est investie largement dans son écriture. «Mes tout débuts se résument à deux questions : Comment survivre ? Comment faire de ce désir de jouer une réalité ? Encore au lycée, j’ai eu la possibilité de prendre un café avec Dominique Besnehard qui m’a proposé de passer à son bureau pour apporter une photo de moi nue, précision qui m’avait embarrassée, dans l’éventualité d’être prise dans Mortelle Randonnée de Claude Miller au début des années 80. Je n’ai pas accédé à ce (petit) rôle, mais Besnehard m’a fait un cadeau inespéré : les coordonnées d’un agent. A partir de là, bac en poche, je me suis mise à courir les castings à droite à gauche tout en étant caissière au BHV et en poursuivant mes cours de théâtre le soir chez Véra Gregh, ma boussole. Les réponses étaient souvent négatives. Je passais parfois plusieurs tours, mais dans cette grande foire aux enchères des actrices, je ne parvenais jamais à la dernière étape. Le tout premier casting (je ne connaissais pas encore ce mot) c’était pour les Meurtrières, un film que Maurice Pialat n’a finalement pas tourné. Au mur, était placardée une affiche de Diva de Jean-Jacques Beineix avec le profil d’un comédien que je venais de croiser, Dominique Pinon. Pialat a suivi mon regard : “Vous aimez ce film ?” J’ai répondu «oui !» : «Eh bien, prenez la porte.» J’ai pris la porte sans l’emporter, la tête brouillée. Puis on m’a rappelée peu de temps après… pour me poser des questions sur mon rapport à la mort. «Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir» «Quelques mois plus tard, j’ai tourné deux jours dans Liberty belle. Le réalisateur Pascal Kané m’invite à dîner à l’hôtel Nikko dans les hauteurs d’une tour pour me parler, m’avait-il assuré, d’un autre projet. Alors qu’il me désigne la vue sur le front de Seine, il se jette sur moi pour m’embrasser. Je l’ai repoussé vigoureusement : “Mais j’ai un amoureux !” Je n’en revenais pas. J’avais quelques repères de méfiance, une première fois pour avoir été touchée par un maître d’école à 7 ans qui m’apprenait à lire en caressant mon sexe derrière son bureau devant la classe. Le choc était de m’apercevoir que ce réalisateur se servait lui aussi d’un stratagème et de ma bonne foi pour arriver à ses fins. Quelques années plus tard, j’ai relaté l’agression de Kané dans une revue de cinéma, et il a exigé que je demande un rectif, pour dire que la journaliste m’avait mal comprise. Refus de ma part. En plus il faudrait se taire ? «Vient le jour où mon agent me dit : “Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir.” A l’époque, il fallait avoir ses propres photos qu’on déposait dans diverses officines, ça coûtait une blinde. J’avais transformé ma salle de bains en labo et développais moi-même les images que prenait mon amoureux. J’avais réussi mon premier rendez-vous, je devais passer mon deuxième examen. J’étais obnubilée par une infection oculaire attrapée trois jours avant au BHV et la crainte de n’être pas choisie à cause de cet œil déformé. J’arrive, Jean-Luc me donne les instructions. Me déshabiller, tourner autour d’une table toute nue en lisant un poème tout en me peignant les cheveux pendant qu’il filme. S’il avait exigé que je décroche la Lune, j’aurais sans doute trouvé le moyen d’y parvenir. Je n’ai pas eu le rôle. Quelques jours plus tard, un message m’apprend que Godard avait créé un rôle «rien que pour toi», précise le répondeur, «tu seras la copine de Marie». C’était pour Je vous salue Marie. On est restée plusieurs mois à attendre dans un hôtel en Suisse, sans scénario, avec en prime, pour moi, des cours de basket. J’étais impressionnée par la présence de Jean-Luc, il baillait à l’intérieur des phrases, son regard paraissait inatteignable derrière ses lunettes fumées, mais il avait la main généreuse quand il signait nos chèques. On pouvait survivre. Pendant le tournage, j’ai couru ramasser une balle de basket qui était partie hors champ à la fin d’une prise. Réaction cinglante du cinéaste : «Fais pas semblant d’aider.» J’avais justement appris à aider ou être aidée dans les cours de théâtre, mais là, plus de prévenance, ni de bienveillance, il s’agissait de ne pas s’approcher, saisir la bonne distance, sans père ni maître, seule. Dès lors, j’ai compris qu’il n’y avait rien à attendre d’un metteur en scène, je devais être grande à 20 ans. La violence d’un Pialat ou d’un Godard me disait : tu es sur ton chemin, fais de cette solitude un art. «Juste après l’épisode Kané, j’ai obtenu un petit rôle l’été 84 dans la Vie de famille de Jacques Doillon, avec Sami Frey. Doillon, c’était une référence pour les actrices de ma génération. Sur place, tout de suite je devais retirer ma robe tee-shirt dès la première scène en hurlant. J’étais cap, c’est ce qui comptait. Pas consciente du méli-mélo de répliques perverses, trop émue d’avoir été choisie face à Juliet Berto, ma mère dans le film. Rétrospectivement, certaines répliques que m’adresse Sami Frey, qui joue mon beau-père, font froid dans le dos : “Ta mère veut que je t’aime. Elle rêve que nous fassions l’amour ensemble. Alors je vais t’aimer.” Pas sûre d’avoir compris ces répliques à l’époque. J’ai pourtant gardé un bon souvenir de ce tournage. Sami Frey était très respectueux avec moi. Et d’ailleurs, quand il a vu Rendez-Vous, le film d’André Téchiné qui m’a fait connaître, il m’a drôlement engueulée : “N’accepte jamais de te laisser filmer comme ça, il ne faut pas te laisser faire.” L’avait particulièrement choqué un gros plan de mon pubis avec la tête de Lambert Wilson à côté dans l’autre sens. C’est filmé de haut, bien cadré. J’étais surprise par son indignation. Je ne voulais pas de conflit avec le réalisateur. Ma mère aussi a poussé un cri que j’ai pris pour de l’admiration, quand elle a découvert Rendez-vous à Cannes : «Comment t’as fait ?» Elle était horrifiée, je ne l’ai compris qu’après. Moi, j’étais au-delà de la joie. Le film était grandement accueilli à Cannes. «Pendant ces deux ans interminables où je me suis débattue pour survivre dans ma quête d’être actrice, il était souvent demandé de se déshabiller pour passer un casting. Je m’exécutais. Mais il y a eu une fois de trop : sous le regard de Sébastien Japrisot, auréolé du succès de l’Eté meurtrier qu’il avait écrit, nous devions jouer les mêmes scènes encore et encore en sous-vêtements et jarretelles. Je suis sortie en plein milieu de ce casting en rage, j’avais compris que le dessein poursuivi n’était pas celui du film. «Pour Rendez-vous, je n’ai pas passé d’essai. André Téchiné m’a choisie contre la volonté du producteur Alain Terzian, trois jours avant le début du tournage. André m’a demandé d’aller le voir à son bureau. J’avais investi dans une robe et un manteau Alaïa, que je portais dans les moments importants. Je me revois remonter l’avenue Messine en pleurant à l’idée de me présenter, afin, j’en avais conscience, de me vendre. Il m’a bien détaillé des pieds à la tête en insistant sur les parties qui l’intéressaient. On a parlé quelques minutes à peine et il m’a congédiée. «Il ne m’échappait pas complètement que ce besoin effréné de corps nus au cinéma dans les années 80-90 ne concernait que les jeunes femmes, rarement les hommes, sauf avec Chéreau et par la suite Téchiné. Ça ne me révoltait pas, je prenais cette exigence en patience. Il n’y avait pas un scénario sans une scène nue. A chaque fois c’était difficile. J’ai appris à sauter dedans, comme on plonge en mer froide, tête la première. Je voyais la date des scènes nues arriver avec effroi sur le plan de travail : plus qu’une semaine, plus que deux jours… L’angoisse montait comme le courage. Sur Rendez-vous, pendant l’hiver glacial 84, j’avais assimilé les exigences du tournage : froid, nudité, humilité. Et parfois humiliation. J’acceptais tout avec fougue. A chaque fois qu’on tournait une scène de sexe, le producteur Terzian s’installait devant sur le plateau avec son gros cigare à la bouche. Mais sa présence ne pouvait entamer ma ferveur, j’étais trop occupée à tourner les scènes difficiles qui m’attendaient : me faire cracher dessus, mimer une pipe et prétendre faire l’amour sur des escaliers. Il y a une scène où Nina, le personnage que j’interprète, dit à Jean-Louis Trintignant : “C’est ma chance et je ne la laisserai pas passer.” C’était tellement extraordinaire d’avoir été choisie qu’il fallait que je donne tout ce que je pouvais. Si je ne m’étais pas engagée physiquement autant, peut-être que ce rôle n’aurait pas été investi complètement. «La marchandisation de mon corps s’est reproduite» «Ces épreuves m’ont rendu plus forte : je plaquais au sol ma vulnérabilité. Mais je savais qu’il y avait des interdits : on ne touche pas aux parties intimes. Ce qui m’avait attristée à l’époque de la sortie du film de Doillon est que même avec un tout petit rôle, j’apparaissais seins nus sur l’affiche. Cette exposition me mettait très mal à l’aise. La marchandisation de mon corps s’est reproduite ensuite avec l’affiche de Rendez-vous d’André Téchiné où je suis de dos cabrée totalement dénudée. C’était la machination consensuelle d’Alain Terzian, de Bettina Rheims la photographe et du graphiste Benjamin Baltimore. Il fallait vendre, que ça marche, que ça marque. Cette séance photo avec la présence du producteur où j’étais déshabillée face à Lambert Wilson habillé me laissait démunie, désespérée au fond, sans voix. Scandale : des gens l’arrachaient sur les colonnes Morris. Et dans ma famille paternelle, cette exposition associée au nom de Binoche fâchait. André Téchiné, lui, était contre tout ce marketing, il ne voulait pas de cette affiche. «La focale, le cadre, les mouvements de caméra : tous ces mots m’étaient inconnus. Je remarquais à peine la caméra. On tournait bien sûr en pellicule, il n’y avait pas de retour vidéo à montrer aux acteurs. Ma bouée de secours, c’était la confiance. Elle le reste ! C’est elle qui permet de se donner corps et âme, de rester solidaire avec le film quoi qu’il advienne. Cette confiance a été trahie quelques années plus tard, sur le deuxième film qu’on a fait ensemble, André et moi, pour Alice et Martin. L’idée d’un plan dénudée ne me plaisait pas. André a juré qu’il l’enlèverait si je le lui demandais une fois le film monté. Il n’a pas tenu parole. Il a fallu l’intervention du producteur. Cette trahison m’a vraiment déçue, peut-être plus encore que le plan lui-même. Une première fois déjà, sur Rendez-vous, il y a eu un geste que je préférerais oublier. Une main, tandis qu’on tournait, est venue me toucher subitement le sexe. On ne m’avait pas prévenue, et encore moins demandé mon accord. J’étais stupéfiée. Mais je n’ai pas été capable de le dire. Je n’ai jamais su si cette main provenait d’une demande du metteur en scène, ou si c’était l’acteur qui avait pris cette liberté et je n’ai pas trop envie de le savoir. Focaliser ma colère sur une personne précise ? Pourquoi ? «Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je pouvais exiger quand les scènes l’imposent, un plateau fermé. Ou remettre en question dans un scénario une scène nue que je ne trouvais pas nécessaire. J’ai pu le faire sur Bleu de Krzysztof Kieślowski. J’ai été tellement rassurée sur l’Insoutenable légèreté de l’être, quand j’ai réalisé que le producteur Saul Zaentz était absent quand on tournait les scènes nues alors qu’il était sur le plateau tous les autres jours. L’Insoutenable légèreté de l’être était mon premier film à gros budget, à l’étranger, avec une star montante, Daniel Day-Lewis. Là aussi j’ai été choisie une semaine avant le tournage et les scènes nues étaient nombreuses… Même sur ce film, le réalisateur est entré dans ma caravane pour me peloter. Je l’ai repoussé, il n’a pas insisté. Lena Olin, qui tenait l’autre rôle féminin, m’a dit qu’elle avait eu droit aux mêmes tentatives. «Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté» «Toutes ces blessures provoquent une rage, une révolte. Mais aucune envie d’arrêter. Les coups bas, les gestes déplacés, les remarques sexistes : je ne les oublie pas, elles empoisonnent la vie, mais elles restent secondaires. Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté. Le désir de me donner à travers le jeu reste plus fort, l’art du jeu est une forme de connaissance jubilatoire secrète, impossible à saisir, à voler. «Je n’ai pas toujours su protéger mes camarades. Avant Rendez-vous, j’avais rendu visite sur un tournage à une amie actrice de mon âge alors très en vogue. Son partenaire de jeu avait sa tête dans son entre-jambe. Elle était nue sans aucune protection. Ils filmaient sans gêne, je suis restée sans voix. Je n’ai pas su trouver les mots, elle semblait si insouciante. Je suis partie vite, défaite. Une autre fois, j’ai compris avec le recul, c’était à peine perceptible, qu’une figurante se faisait violer par un acteur dans les Enfants du siècle au cours d’une scène d’opium dans un bordel. J’ai aperçu la jeune femme partir sonnée une fois le tournage terminé, comme si elle avait reçu un coup de poing. J’avais la haine. Cet acteur est mort aujourd’hui. «Peut-être en raison de mon histoire personnelle, j’ai vécu dans une idéalisation du metteur en scène et défendu les cinéastes auteurs et indépendants. Avec une certaine soumission que j’associais à de la protection. J’avais le sentiment d’appartenir à une caste, d’approcher au plus près une forme artistique, nouvelle, vibrante. Obéir était une façon aussi de ne pas être totalement moi-même, d’être dans une dépendance qui me rassurait. Au fil du temps, cette relation est devenue plus égalitaire, circulaire. Mais j’ai dû gagner cette indépendance, par des combats, des crises, des séparations. J’ai encore du chemin à faire. Aujourd’hui je n’ai plus besoin d’être sauvée par cette image masculine du père protecteur ou de l’amant qu’il faut satisfaire. «A l’époque de Mauvais Sang, rien ne me semblait plus merveilleux que d’être filmée par Leos Carax, par l’homme que j’aimais et qui m’aimait, de faire œuvre avec lui. Et de me battre pour notre film, notre enfant. Quand Téchiné a vu le film, il a critiqué fermement la façon dont Leos m’avait filmée, l’image de la femme parfaite, icône de beauté. J’étais idéalisée. Sans doute enorgueillie par cette nouvelle image, j’ai avancé dans le cinéma avec un certain poids : le désir de perfection. Par la suite, j’ai poussé Leos à créer des personnages plus réels, qui transpirent, qui se lavent, dans les Amants du Pont-Neuf. Leos avait horreur de toutes ces scènes nues “hystériques” comme il disait. Il n’en voulait pas. C’est moi qui lui ai demandé de tourner cette scène dans les Amants où je me lave dehors nue, de loin. Scène que j’avais vue dans la rue quand j’étais en préparation. «Sauter en parachute, plonger dans la Seine à 6 degrés, s’épuiser à la mesure des personnages qu’on joue : pendant des années, ne pas faire semblant était pour moi la moindre des choses. J’adorais ces challenges physiques. Sur les Amants du Pont-Neuf, pendant ma préparation du film, j’ai accompagné une jeune femme Véronique qui vivait dans la rue, ancienne toxico. Elle faisait la manche, pendant que je dessinais. J’avais gardé le patch sur l’œil que je porte dans le film. Ça me semblait important d’éprouver la vie de mon personnage, même si à la grande différence de tous ceux que je côtoyais, j’avais une carte de crédit dans la poche arrière de mon pantalon. Deux fois, durant ces immersions qui pouvaient durer plusieurs semaines, j’ai été agressée, et une autre fois, j’ai vraiment eu peur, j’ai failli me faire violer dans un hôtel misérable à Strasbourg-Saint-Denis qui s’est révélé être un hôtel de passe. «Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie» «Sur les Amants du Pont-Neuf, un événement fatidique est survenu. Lestée de douze kilos autour de la taille pour pouvoir descendre cinq mètres sous l’eau, d’une perruque, d’un lourd manteau, de bottes, j’ai échappé d’un cheveu à la noyade. Denis Lavant et moi étions censés être en sécurité, sous le regard de deux plongeurs professionnels. Il était convenu qu’on fasse le mouvement de la main des plongeurs si on manquait d’oxygène. Quand je suis arrivée au fond de l’eau, je n’avais plus du tout d’air. J’ai fait le signe. En vain. J’ai été obligée de batailler de toutes mes forces en apnée, sans qu’aucun secours ne me soit apporté, pour parvenir à la surface malgré mon barda et les cinq mètres d’eau au-dessus de moi. Au moment de la remontée, qui m’a parue si longue, j’ai pris une décision : “Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie !” Le premier assistant me voit bouleversée en train de reprendre mon souffle difficilement : “On y retourne. — Sans moi.” Non seulement personne ne m’a présentée d’excuses ou a paru comprendre à quoi je venais de réchapper, mais quand je suis allée voir le plongeur responsable de ma vie, il m’a expliqué qu’il avait ordre d’attendre que le metteur en scène lui donne l’autorisation pour venir à mon secours. Et quand j’en ai parlé à Leos, il m’a dit ne pas s’en souvenir. Etait-ce imputable à la mauvaise organisation du premier assistant ? Etait-ce autre chose ? Je ne le saurais jamais mais ce jour-là, mes limites encore mal définies jusqu’alors sont devenues brusquement nettes. «La solidarité entre actrices n’a pas attendu ces dernières années pour se manifester. En 2003, je devais travailler avec Arnaud Desplechin. Mais lorsque j’ai découvert le scénario de Rois et Reine – il m’est apparu flagrant que certains épisodes de la vie de son ancienne compagne, l’actrice Marianne Denicourt, étaient utilisés et instrumentalisés. Il me paraissait évident qu’il fallait que je m’assure que Marianne était au courant de ce projet et pleinement en accord. Son fils n’étant pas encore majeur, les conséquences pouvaient être dramatiques. Je l’ai appelée, elle ignorait tout du film en préparation et était extrêmement blessée. Je n’ai pas eu d’autre choix que de refuser ce projet quoi qu’il m’en coûte. Comme d’ailleurs l’avait fait Emmanuelle Béart avant moi. Comme l’ont fait après d’autres actrices. «Je suis soulagée de voir et d’entendre les témoignages de femmes et d’hommes qui osent exposer les abus qu’elles et qu’ils ont subis. Ce n’est pas facile d’exposer sa vie intime, et nous devrions tous les remercier. C’était une première notable et très joyeuse qu’aux césars, les cinq actrices en lice pour la meilleure interprétation le soient pour des films signés par cinq femmes et pour des rôles étonnamment forts. «Quand on est acteur on signe un contrat d’amour avec un metteur en scène, qu’il soit homme ou femme, qu’on forme un couple ou pas, peu importe, il y a cette joie d’élever une partie de soi vers un ailleurs, vers soi-même aussi, mais unis dans un mystère, qu’on découvrira plus tard. Ne pas se méprendre : je sais très bien quels abus sont susceptibles de générer ce pacte, quelles impostures aussi. On développe une intuition de plus en plus fine du seuil à ne pas laisser franchir. J’ai dû apprendre à dire non, à reconnaître ce que je devais quitter. «Quand la jeune actrice, mutante, hésitante se donne à travers un rôle, elle se tend vers son réalisateur pour avoir son approbation. Entière, elle est à lui, à elle-même, au monde. Cette demande de la jeune actrice ne donne-t-elle pas l’illusion au cinéaste que tout est pour lui ? N’a-t-il pas perçu que cet extrême désir de l’actrice en cache un autre, qui n’est pas forcément charnel, mais invisible, intouchable, un désir d’absolu qui le dépasse et la dépasse ? Peut-être se joue un nouvel horizon, un désir de connaissance, une consécration qui échappe, par une grâce inexplicable. Il ne voit pas encore l’artiste dans l’actrice. Il croit l’actrice instrument de possession. Il ne voit pas encore une égale. Faire le chemin ensemble, unis dans l’œuvre, est long, ardu et parfois si simple. Si par bonheur on trouve ce chemin, on se dit que rien n’est plus beau.» Légende photo : Juliette Binoche à Paris, le 17 avril. (Jérôme Bonnet/Modds pour Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 15, 2024 12:18 PM

|

Par Callysta Croizer dans La Croix - 15 avril 2024 Dix ans après sa création au Théâtre du Chêne noir, à Avignon, Andréa Bescond reprend « Les Chatouilles » au Théâtre de l'Atelier. Seule en scène, la comédienne-danseuse raconte l'horreur d'un viol pédophile et ses séquelles, avec une énergie sans faille et un humour cathartique.

Créé au Chêne noir d'Avignon en 2014, « Les Chatouilles ou la danse de la colère » a d'abord été adapté au cinéma. Dix ans, un Molière et deux Césars plus tard, le seule-en-scène d'Andréa Bescond n'a (hélas) pas pris une ride. Au Théâtre de l'Atelier, dans la mise en scène d'Eric Métayer, la danseuse comédienne replonge dans le récit d'Odette (son quasi-double fictionnel) pour exorciser un traumatisme de viol par la danse et le rire. Ce titre enfantin de « Chatouilles » renvoie, non pas à d'innocents jeux tactiles, mais bien aux manipulations d'un adulte pédophile. En l'occurrence, Gilbert profite de ses visites chez un couple d'amis pour retrouver Odette, 8 ans à peine, en cachette dans la salle de bains. Pour échapper à la douleur de ces rendez-vous interdits, la jeune fille se sauve dans et par la danse, les shots et les rails de coke. Devenue jeune femme, elle veut recoller les morceaux de son enfance et renouer avec sa mère, emmurée dans le déni. Au fil des allers-retours entre souvenirs, séances de thérapie et fantasmes, Andréa Bescond donne corps et voix à une vie de tabous. Exutoire salutaire Avec ses jeux de lumières et ses transitions rythmées, la mécanique du spectacle est d'une précision impeccable. Du gala de danse du village aux tournées mondiales des comédies musicales, Odette danse sur « Coppélia » et sur « Mamma Mia » comme il lui chante. Dans cette odyssée intérieure où l'imagination ne souffre d'aucune limite, Andréa Bescond prend tous les rôles à bras-le-corps. Passant d'un personnage à l'autre avec une fluidité et une énergie brillantes, elle maîtrise aussi bien le phrasé occitan de la prof de danse que le verlan de Manu, le pote alcolo-toxico d'Odette. Entre sketch et confessions, la comédienne et féministe engagée met aussi le doigt sur des stéréotypes qui infusent le monde de l'art chorégraphique. Assignations genrées, hypersexualisation des corps, précarité des contrats, autant de violences qu'elle traverse par ses gestes convulsifs et contorsionnés. Face à ces sujets lourds, l'autrice a su trouver un subtil équilibre entre une ironie mordante et irrévérencieuse, et une pudeur tout en délicatesse. A l'évocation des agressions traumatisantes lors du procès de Gilbert, ses mots restent muets tandis que la musique et la danse prennent le relais. Entre la création et la reprise actuelle, #MeToo et #BalanceTonPorc sont passés par là. Aujourd'hui, son texte entre en résonance avec les voix qui ébranlent le monde du cinéma et évoque les affaires de violence policière et judiciaire. En une décennie, Andréa Bescond a fait des « Chatouilles » un exutoire salutaire et poursuit son chemin de résilience, main dans la main avec son enfance. LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE d'Andréa Bescond. Mise en scène d'Eric Métayer. 1 h 40. Jusqu'au 1er juin, au Théâtre de l'Atelier (Paris). theatre-atelier.com Callysta Croizer / LA CROIX

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2024 7:10 AM

|