Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 10, 2024 7:25 PM

|

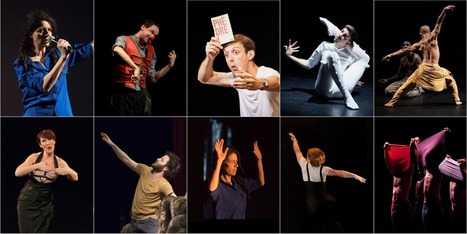

par Sonya Faure dans Libération, le 8 déc. 2024 Dans un secteur du spectacle vivant en crise et saturé, les jeunes compagnies sont vulnérables. Des structures existent pour aider les artistes émergents, comme le réseau Prémisses ou le festival Impatience, qui s’ouvre le 10 décembre. Un texte exigeant, très littéraire, que porte seule la comédienne en scène, Ambre Febvre, comme elle porte sa lourde robe-armure en bris de verre. Ce jour de novembre, c’est le filage de la pièce la Cavale, dans la salle Christian-Bérard du vieux théâtre de l’Athénée. Une histoire de traque, de folie et de cauchemar. Le texte écrit par Noham Selcer, 34 ans, est entièrement dégenré ; un comédien ou une comédienne peuvent indifféremment jouer le personnage de la Cavale sans qu’un seul son ne change car «la peur, explique Noham Selcer, concerne tout le monde». Le spectacle sera joué pour la première fois le lendemain, dans la même salle. «Là on arrive au moment où il nous faut jouer devant un public pour avancer», dit le jeune metteur en scène Jonathan Mallard, qui a créé sa compagnie il y a trois ans. Ambre Febvre enchaîne : «Je n’ai pas de partenaire et j’ai maintenant besoin de sentir des réactions dans la salle, des souffles, des raidissements, des petits rires pour aller plus loin.» Le spectacle bougera chaque soir, expliquent-ils, «c’est pour cela que c’est si important d’avoir une série longue». Une «série longue», c’est-à-dire une dizaine de jours à être programmés dans une même salle, pouvoir s’installer dans ses murs et prendre le temps de faire évoluer à la marge le jeu ou les lumières. Patiner le spectacle. Se conforter, se consolider. Et avoir le temps de profiter des retombées du bouche à oreille s’il est bon. Or jouer dix jours dans un même lieu est devenu un petit luxe dans les théâtres, surtout pour des compagnies émergentes qui sont les premières à pâtir de la crise économique du spectacle vivant. L’inflation (des prix de l’énergie notamment) et la stagnation des subventions publiques ont contraint les salles à réduire leur budget consacré à la programmation, reportant, de facto, les difficultés sur les compagnies dont le nombre de représentations a baissé, quand elles n’ont pas tout simplement été annulées. Proposer des formes innovantes pensées par de jeunes artistes inconnus ? Trop risqué pour la plupart des lieux qui doivent s’assurer d’attirer un maximum de public pour «faire de la billetterie». «Le constat se précise d’année en année : les jeunes compagnies connaissent un immense problème de précarité. Précarité sociale surtout mais aussi manque de moyens pour monter leurs créations, témoigne Arnaud Antolinos, secrétaire général de la Colline à Paris et administrateur de la Fondation Entrée en scène, créée en 2020 par l’Ensatt et la Colline comme un «incubateur de talents». Elles ont un cruel besoin de visibilité, au risque de se faire arnaquer par des salles sans scrupule.» Et quand on n’a pas encore de carnet d’adresses, comment montrer son travail ? «La saturation du réseau est telle que les jeunes compagnies n’arrivent même plus à rencontrer des programmateurs, confirme Véronique Bellin, directrice adjointe du Théâtre public de Montreuil. C’est là que se sont montées «les Permanences du TPM», trois journées portes ouvertes par saison où les jeunes artistes peuvent rencontrer n’importe quel membre de l’équipe, de la diffusion à la technique en passant par les relations presse, pour lui poser des questions précises et se faire aider dans ses démarches. De nombreux dispositifs ont été mis sur pied pour soutenir les compagnies émergentes. Des festivals, des résidences, des mécanismes de subvention, comme le Jeune théâtre national (JTN) qui contribue aux salaires des élèves issus d’écoles d’art dramatique, des compagnonnages, comme celui de l’association Actée, ou des collectifs créés par les jeunes compagnies elles-mêmes comme Urgence Emergence. Ce mois-ci, pas moins de deux festivals consacrés à la jeune création lancent leur nouvelle édition : Impatience, déjà bien installé dans le paysage, et le plus jeune festival du Nouveau théâtre de l’Atalante. Au téléphone, José-Manuel Gonçalvès, le directeur de la salle du Centquatre, à Paris, à l’origine du festival, le répète : Thomas Jolly, le pape des cérémonies des Jeux olympiques, est passé par Impatience en 2009, tout comme Julie Deliquet, Yuval Rozman ou Chloé Dabert. C’est d’ailleurs Jolly qui présidera le jury cette édition. Ces dernières années, le festival recevait 240 dossiers de candidatures. Il en a reçu 340 en 2024. Si Noham Selcer, l’auteur de la Cavale, a quant à lui eu l’opportunité de faire jouer son texte près de deux semaines dans la petite salle d’un théâtre de renom, l’Athénée, c’est grâce au réseau de Prémisses. Le dispositif existe depuis sept ans et accompagne chaque année plusieurs jeunes diplômés des écoles supérieures d’art dramatiques afin qu’ils structurent leur compagnie. «L’idée, c’est de mutualiser les moyens sur les artistes formés dans nos écoles publiques, leur assurer une bonne insertion professionnelle : qu’ils travaillent et qu’ils travaillent correctement», rapporte Raphaël de Almeida, qui a repris la direction de Prémisses à la suite de Claire Dupont, aujourd’hui directrice du Théâtre de la Bastille. «Le risque d’une jeune compagnie c’est de mal prévoir la suite et d’utiliser 10 000 euros de subventions simplement dans une location de salle à Avignon pour une poignée de dates. Voire même de s’endetter pour cela. Le spectacle n’existe plus après ces quelques représentations», détaille-t-il. Le budget du dispositif est de 60 000 euros par an, financé par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Ile-de-France. Chaque année, Prémisses lance un appel à projet et sélectionne plusieurs candidats qui présenteront une maquette de leur projet devant 70 professionnels. Pendant trois ans au moins, le lauréat sera accompagné pour construire ses premiers spectacles (que Prémisses coproduit), apprendre à rédiger une fiche de paie ou une demande de subvention publique, cibler la diffusion, travailler avec les collectivités locales, organiser sa communication… Aujourd’hui Prémisses suit une dizaine de jeunes artistes : les lauréats des trois dernières années mais aussi ceux parmi les plus anciens dont le Covid a retardé les projets «et d’autres qui n’ont pas fini lauréats, mais que nous ne voulons pas lâcher pour autant», ajoute Raphaël de Almeida. Noham Selcer l’a emporté en 2021. Il est aujourd’hui auteur associé au Théâtre des Amandiers. Comme la comédienne et metteuse en scène Mina Kavani qui a joué I’m deranged, pour la première fois dans la salle Christian-Bérard de l’Athénée l’année dernière… et le jouera dans la Grande Salle le mois prochain. Ou encore les géniales autrices du Collectif Marthe dont Rembobiner tourne à salles pleines depuis plus de deux ans et dont le nouveau spectacle sera créé en janvier à la MC2 Grenoble avant d’être joué au Théâtre de la Bastille à Paris. «On ne veut pas être un hypermarché de la jeune création» En septembre dernier, c’est Joaquim Fossi, 26 ans, qui est devenu le nouveau lauréat de Prémisses. Il a présenté, en vingt minutes comme c’est la règle, la maquette de son spectacle le Plaisir, la Peur, le Triomphe : une performance en forme de stand up avec vidéoprojecteur, sur les images de catastrophes et ce qu’elles créent de peur en nous. Gros succès. A l’issue de la journée de sélection, Joaquim Fossi était devenu artiste associé à la Scène nationale d’Orléans, et avait déjà la certitude de créer le Plaisir… au Théâtre de la Bastille en janvier 2026, puis d’enchaîner sur une tournée de trois mois dans toute la France. «Notre but, maintenant, c’est de calmer le jeu, d’éviter les spéculations sur un spectacle, tempère Raphaël de Almeida. On ne veut pas être un hypermarché de la jeune création.» C’est d’ailleurs un reproche parfois fait aux festivals dédiés à l’émergence : ils offrent une visibilité formidable aux spectacles… qui peut les mettre en danger. «Ça nous est arrivé», reconnaît Arnaud Antolinos, du théâtre de la Colline. «Grâce à l’un de nos programmes de soutien à la jeune création, nous avions repéré l’auteur d’un texte brillant, qui n’a finalement pas réussi à faire une mise en scène à la même hauteur. Quand on a montré le spectacle, on a dû éviter qu’on en parle trop en mal. Le public habitué à voir de grands metteurs en scène dans un théâtre national n’est pas forcément préparé à voir de jeunes artistes.» Depuis le théâtre accompagne toujours des projets, mais ne les montre plus à domicile. «Dans nos écoles d’art dramatique, nous avons été formés à la mise en scène, pas à devenir chefs d’entreprise», résume Matthieu Roy, metteur en scène et aujourd’hui responsable, avec Johanna Silberstein, de la Maison Maria-Casarès, à Alloue, en Charente. «Seul opérateur culturel dans un rayon de 30 kilomètres», précise-t-il. Avec le dispositif Jeunes pousses, financé par la Drac Nouvelle-Aquitaine, la Maison Maria-Casarès est devenue un lieu «d’incubation artistique» lors de résidences d’un mois. Les équipes sont logées, nourries, et ont un plateau technique à disposition. Marion Conejero a bénéficié de Jeunes Pousses en 2017 quand elle montait l’Eveil du printemps. Sept ans après son «incubation» à la Maison Maria-Casarès, son nouveau spectacle la Vague a été retenu pour le festival Impatience ce mois-ci… on reste décidément longtemps émergent dans le théâtre. «L’écosystème du secteur est saturé, confirme Matthieu Roy. Il y a eu un déplacement : aujourd’hui, un festival comme Impatience ne découvre plus, il confirme et légitime des artistes au parcours déjà long.» Marion Conejero, 32 ans, dit qu’elle n’aurait «jamais émergé sans Jeunes Pousses». Elle a implanté sa compagnie en Charente, dont elle n’est pas originaire, travaille beaucoup dans les lycées du département, est désormais artiste associée à la scène nationale d’Angoulême. Mais elle dit aussi qu’elle ne sait pas bien «à quel moment on sort de l’émergence…» Sa situation est encore vulnérable : «J’ai fait le choix avec la Vague de monter un gros spectacle avec six acteurs au plateau, ce qui coûte très cher… j’ai bénéficié de subventions mais j’ai aussi injecté de l’argent… bref j’ai tout mis. Et pour l’instant ma compagnie… ce n’est que moi. C’est un peu épuisant.» A tel point qu’on ne sait plus très bien ce que veulent dire ces mots, «émergence» ou «jeune création» . Quels critères choisir : l’âge ? Le nombre de spectacle déjà mis sur pied ? On dit de plus en plus souvent que ce qui fait l’émergence, c’est avant tout la précarité. Le mois dernier, lors d’une table ronde consacrée au sujet aux Assises de la mise en scène tenues à Poitiers, Baptiste Amann, metteur en scène très «émergé», lui, puisque son spectacle Lieux communs jouait cet été dans le In du festival d’Avignon, disait toute sa prudence face à ce mot «apparu il y a dix ou quinze ans» : «Le terme émergence est utilisé pour des dispositifs “vitrine”, concurrentiels : c’est quoi le nouveau gagnant du festival Impatience ? Il y a un effet de consommation, comme si l’émergence c’était la nouveauté, la fraîcheur, là où s’inventent les nouveaux génies… Pour moi c’est plutôt ce moment de bascule où petit à petit tu comprends ce que c’est ce métier. Le passage d’une nécessité évanescente à la mise en place matérielle de ce qu’on a dans la tête : est-ce que tu t’intéresses aussi à la technique et à l’administratif ? Est-ce que tu te couches et te lèves avec ton projet en tête ? Est-ce que tu es prêt à faire ta vie avec ça ?» «Impatience», du 10 au 19 décembre au Centquatre Paris, au Théâtre 13, au Jeune Théâtre National, au Théâtre Louis-Aragon à Tremblay-en-France, aux Plateaux Sauvages et au Théâtre de Suresnes Jean-Vilar, avec Télérama. «Festival NTA 2024», du 27 novembre au 20 décembre au Nouveau Théâtre de l’Atalante, 75018. Sonya Faure / Libération Légende photo : Le collectif Marthe, dont le spectacle «Rembobiner» est un succès, fait partie des lauréats de Prémisses. (Theatre du Point du Jour/Marthe Prod)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2023 4:26 PM

|

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 19 déc. 2023 Trois spectacles belges, « En une nuit », fine évocation de Pasolini, « Abri », réjouissant OVNI apocalyptique, et « La Fracture », émouvante autofiction de Yasmine Yahiatène, ont été couronnés au Festival du théâtre émergent 2023. Revue de détails. La Belgique triomphe au Festival du jeune théâtre émergent Impatience. Trois jeunes compagnies d'outre-Quiévrain ont été distinguées lundi 18 décembre à l'issue de cette édition 2023. Le quatuor formé par Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer a reçu le Prix du jury et le Prix du public pour « En une nuit - Notes pour un spectacle ». Le comité des fêtes/Silvio Palomo a remporté le Prix SACD pour « Abri ou les Casanier.es de l'apocalypse ». Yasmine Yahiatène a pour sa part été distinguée par les lycéens pour « La Fracture ». Parmi les neuf propositions montrées au 104 Paris - partenaire historique de l'évènement avec Télérama -, au Théâtre Louis Aragon à Tremblay, au Théâtre 13, aux Plateaux Sauvages et au Jeune Théâtre National, ces trois spectacles se sont facilement imposés. Le jury professionnel (composé également de journalistes, dont nous-même) était présidé cette année par l'administrateur de la Comédie-Française, Eric Ruf, fidèle compagnon de route d'Impatience. La grande parade « En une nuit » est une jolie variation sur la mort de Pasolini. Mort d'un poète qui dérange, mort d'un monde gangrené par la société de consommation, mais pas la mort de l'espérance tant que le théâtre saura ranimer la flamme rebelle. Sur la scène, mi-plage, mi-terrain vague, une silhouette couchée (chaque acteur à tour de rôle) évoque la fin tragique de Pier Paolo en novembre 1975. S'inspirant de la méthode des « notes » de l'écrivain-cinéaste, le collectif propose l'esquisse d'un spectacle composé de saynètes ardentes et contrastées, tour à tour drôles ou poignantes. Témoignages des proches, vraies fausses interviews, vraie fausse enquête policière, surprises poétiques, jusqu'à cette réjouissante parade des films en forme de revue flamboyante : les quatre comédiens surdoués nous projettent avec intelligence et justesse dans le chaos des questionnements d'aujourd'hui. Avec Pasolini pour guide. Deux prix bien mérités donc ! Six personnages en quête de hauteur « Abri » est un drôle d'ovni, mystérieusement sous-titré « Les Casanier.es de L'Apocalypse ». Si c'est de survivants qu'il s'agit, les six héros de la pièce ont l'air quelque peu déphasés, voire aphasiques. Six personnages en quête de hauteur… et de sens. Sortant d'une petite cabane en bois plantée dans un décor du même matériau aux allures de boîte géante, ils font assaut de bienveillance, échangent des banalités, applaudissent des lieux communs, comme pour singer un hypothétique « vivre ensemble ». Puis ils se lancent dans des projets absurdes, en mode pilotage automatique : ils emboîtent de grands panneaux pour former un horizon de montagnes, se déguisent en rochers… Alors que le langage patine et s'étiole, l'environnement se fait plus fantastique et menaçant. Jeux de lumière, de fumée, maison qui lévite… Plastiquement, ce spectacle - modèle de « non sense » - est une pure merveille. Un beau prix de la SACD… Prime à l'émotion Les quinze lycéens, venus de plusieurs établissements d'Ile-de-France, ont été conquis par l'émotion et la radicalité de «La Fracture ». Seule en scène, traçant à la craie un terrain de foot sur le plateau puis manipulant avec dextérité des images souvenirs et une caméra vidéo, Yasmine Yahiatène évoque la tragédie d'un père kabyle détruit par l'alcoolisme. Ce père né dans la même région que la famille de Zinedine Zidane, apparemment bien intégré en Europe, est lesté par le poids de son départ forcé d'Algérie et celui des exactions de l'armée française à l'égard de sa famille. Evitant les pièges d'une autofiction compassée ou d'un spectacle-tract, l'artiste plasticienne délivre son auto fable aussi intime que politique par fragments, en composant des images et des gestes flash qui vont droit au coeur et à l'âme. Recevoir le prix des lycéens, celui de la jeunesse, l'a visiblement bouleversée. Dès le 1er janvier, de jeunes compagnies pourront poser leur candidature pour l'édition 2024 d'Impatience (ouverte pour la première fois à la Suisse). En 2023, elles ont été près de 250 à postuler. L'émergence se bouscule au portillon. Le (jeune) théâtre a visiblement de beaux jours devant lui. Philippe Chevilley Le Festival Impatience 2023 s'est tenu du 8 au 18 décembre à Paris. Dossiers de candidature 2024 à déposer à partir du 1e janvier 2024 www.festivalimpatience.fr Légende photo : « En une nuit », spectacle furieusement pasolinien, prix du jury professionnel et du public. (© Annah Schaeffer)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 18, 2023 12:02 PM

|

Communiqué de presse du ministère de la Culture - 18.12.2023

Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, en plein accord avec Joël Bruneau, maire de Caen, Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville-Saint-Clair, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados et Hervé Morin, président du conseil régional de Normandie, a donné son agrément à la nomination d’Aurore Fattier à la direction de la Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie. Formée à l’Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles avant de fonder sa compagnie Solarium, Aurore Fattier poursuit depuis plusieurs années un travail artistique sur de grands formats de spectacles en collaboration avec d’illustres maisons de théâtre européennes comme le Théâtre de Liège, le Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, le KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg, le Théâtre national Wallonie-Bruxelles ou le Teatre nacional de Catalunya. Aurore Fattier porte un projet fédérateur et résolument transdisciplinaire pour la Comédie de Caen. Accompagnée d’une équipe d’artistes complices et notamment de quatre metteurs en scène, Julien Gosselin, Julie Duclos, Céline Ohrel et Claude Schmitz, elle souhaite transmettre les grands textes classiques et contemporains au plus large public possible. Elle entend réaffirmer la dimension européenne du théâtre et en faire un lieu vivant, ouvert et généreux. Aurore Fattier prendra ses fonctions le 1er janvier 2024, succédant ainsi à Marcial Di Fonzo Bo, nommé en juillet au Centre dramatique national d’Angers. Rima Abdul Malak salue l’action de celui-ci à la tête de la Comédie de Caen, dont il a fait un établissement de référence pour les écritures contemporaines et l’accompagnement des jeunes artistes.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 17, 2023 9:06 AM

|

Critique de Marie Plantin dans Sceneweb - 15 sept. 2023 Bertrand de Roffignac fait jouer son imagination dense, noire et délirante dans un spectacle dont il est tout à la fois l’auteur, le metteur en scène et l’un des interprètes. Une dystopie sombre et amorale qui pèche par saturation et excès mais déploie des images pénétrantes que l’on n’est pas près d’oublier. C’est sous chapiteau que se joue cette épopée cinématographique, cauchemardesque et mégalo, sortie de l’imagination éruptive et transgressive de Bertrand de Roffignac, comédien remarquable et remarqué, dont le rôle d’Arlequin – personnage principal de Ma Jeunesse Exaltée d’Olivier Py, lui a valu le Prix de la Révélation Théâtrale du Syndicat de la Critique cette année. Avec le Théâtre de la Suspension, la compagnie qu’il a créée il y a quelques années, le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai et cette dernière création est en réalité le deuxième volet (qui fonctionne en autonomie et peut tout à fait se voir séparément) d’une trilogie plus vaste amorcée avec Les Sept Colis sans Destination de Nestor Crévelong, repris en décembre au Cent-Quatre dans le cadre du Festival Impatience. Le Grand Œuvre de René Obscur, dans la lignée des précédents, arbore un titre à rallonge, énigmatique, annonciateur de fiction pure et partant, attirant. La distribution est jeune, nombreuse, éclectique, elle varie les plaisirs des disciplines réunies, théâtre, danse et cirque, et ancre le spectacle dans un foisonnement de rôles et de scènes portés par une énergie sans faille. Mais si le spectacle, dont l’esthétique est le point fort, en met plein la vue et les oreilles, il peine malheureusement à faire sens et nous rallier à sa cause. Certes, l’intrigue cultive le mystère, les zones d’ombre et les flous éthiques à propos de son (anti) héros ambigu, artiste visionnaire ou mythomane invétéré, véritable révolutionnaire ou opportuniste corrompu, et cela crée d’emblée un appel fictionnel, l’envie d’en savoir plus et de lever le voile sur la vie de cet homme trouble et troublant, ce démiurge transgressif et tyrannique au cœur brisé. Mais la langue mise en jeu, si elle a ses qualités, ses fulgurances même, un élan qui entraîne, des formulations qui font mouche, nourrie, on le sent, d’une envie d’en découdre avec la loi, la morale, la bien-pensance, nous perd à force de tirades boursouflées. A vouloir trop en dire, le sujet est noyé dans une complexité qui sonne faux. Le niveau sonore n’y est pas pour rien. Musique live électrique en surdose, jeu outrancier et criard, dur de tenir le rythme de cette proposition qui a pourtant le mérite immense de l’originalité et de l’ambition forcenée. Car les images offertes sont renversantes, l’univers déployé puise dans le cinéma fantastique son esthétique dystopique (on pense au Caro et Jeunet de La Cité des enfants perdus), l’histoire semble sortie de nulle part ou d’un cerveau en surchauffe de créativité. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans cette représentation sous chapiteau qui ose inventer une forme de science-fiction spectaculaire, un bain névrotique et atmosphérique orchestré par un fou sans foi ni peur, ogre s’abreuvant à la chair fraîche de la jeunesse pour peupler ses films érotico-futuristes d’une faune à sa merci qui y laisse sa vie. Les métaphores sont nombreuses et renvoient à notre société malade aussi, les passerelles entre pornographie et politique se traversent allègrement, la pièce s’engouffre dans des élucubrations sur l’art, le désir, l’argent, qui nous interpellent ou nous laissent froids, certaines scènes comiques sortent du lot, le glissement qui s’opère du cinéma contestataire au produit de propagande est intéressant. Beaucoup de pistes sont lancées, beaucoup d’idées, il y a là une tentative très ambitieuse qui mérite d’être saluée mais le jeu, aussi extrême soit-il, gagnerait à être nuancé, et les chorégraphies, au demeurant très bien exécutées, manquent d’incarnation paradoxalement. Quelques moments suspendus, où le cirque s’invite dans le décor notamment, viennent à point nommé exercer leur pouvoir de fascination. Fascination que l’on aurait aimé garder tout du long du spectacle dont le début mystérieux happe et électrise mais qui s’étiole sur la longueur pour se muer en malaise. On retiendra néanmoins, outre quelques tableaux scéniques organiques et enfumés de toute beauté, l’image hallucinante du réalisateur dans les airs, caméra en main, filmant frénétiquement sa projection fantasmatique. Marie Plantin – Sceneweb.fr Le Grand Œuvre de René Obscur

Conception, texte et mise en scène : Bertrand de Roffignac

Scénographie : Henri-Maria Leutner – Assistanat scénographie : Benjamin Marre

Création et Régie Lumière : Grégoire de Lafond / Thomas Cany

Création Sonore : Axel Chemla

Création masques et accessoires : David Ferré

Régie Générale : Charlotte Moussié / Clément Balcon – Régie Son : Martial de Roffignac

/ Antoine Blanc – Administration : Dany Krivokuca

Interprètes : Adriana Breviglieri, Axel Chemla, Bertrand de Roffignac, Gall Gaspard, Marion Gautier, Xavier Guelfi, Loup Marcault-Derouard, François Michonneau, Pierre Pleven, Erwan Tarlet, Baptiste Thiébault

Le Grand Œuvre de René Obscur est la deuxième pièce d’une trilogie initiée avec Les Sept Colis sans

Destination de Nestor Crévelong (créé au Théâtre de Vanves en janvier 2023 et repris au CentquatreParis, dans le cadre du Festival Impatience en décembre 2023)

Soutiens : Cirque Électrique, Théâtre du Châtelet, Jeune Théâtre National.

Coproduction du théâtre de l’Arsenal scène conventionnée d’intérêt national « art et création pour la danse » de

Le Grand Œuvre de René Obscur Nouvelle création du Théâtre de la Suspension Cirque électrique

du 12 au 24 septembre 2023

Place du Maquis de Vercors, 75020 Paris, métro Porte des Lilas

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 4, 2021 5:21 AM

|

Par Gérald Rossi dans L'Humanité - Mardi 4 Mai 2021

Légende photo : Les artistes compagnons et compagnonnes du TnBA. © Pierre Planchenault

Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA.

Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA. Le TnBA n’ouvrira pas ses portes au public avant plusieurs semaines, mais l’activité des apprentis comédiens ne s’est pas interrompue dans les salles de ce théâtre national à Bordeaux. De nombreux professionnels s’y sont aussi retrouvés afin de lancer des créations, de poursuivre des répétitions. Sa directrice, Catherine Marnas, s’explique sur cette activité foisonnante comme sur l’urgence d’une réouverture, pour les acteurs, auteurs, techniciens, comme pour le public. Rencontre. Le TnBA, comme tous les théâtres, n’accueille pas encore à nouveau le public, mais que se passe-t-il derrière les portes closes de cette belle bâtisse de la place Pierre-Renaudel ? CATHERINE MARNAS Le lieu est forcément fermé au public, mais nous n’avons cessé d’accueillir des équipes pour des répétitions, et surtout notre école de théâtre, avec ses 14 élèves, n’a pas cessé ses activités. C’est un jeune cœur de troupe que l’on entend battre au quotidien et c’est réconfortant. Entre des demandes de remboursement de spectacles annulés et la tentative d’élaboration d’une programmation sans cesse remise sur le chantier, quelle chance, pour nous, que de pouvoir entendre des bribes de Shakespeare, de Claudel… Une partie des cours est dispensée à distance, mais les autres se font sur place, dans le respect des règles sanitaires, avec des tests réguliers, etc. Vous parlez d’accueil d’équipes… CATHERINE MARNAS Je pense par exemple à la compagnie de Raphaëlle Boitel, qui s’est retrouvée dans l’impossibilité de continuer à travailler à l’Opéra de Bordeaux, et qui risquait de perdre les sommes engagées pour le filmage de son spectacle, qui s’est finalement déroulé au TnBA. Le TnBA est-il solidaire des actions revendicatives ? CATHERINE MARNAS La banderole accrochée sur la façade en témoigne. Le soutien à la lutte est clair. Tout comme l’engagement des jeunes de notre école, très motivés pour dénoncer le projet gouvernemental de réforme de l’assurance-chômage. Ils ont passé des heures et des jours à convaincre d’autres jeunes, des danseurs, à la fac, au conservatoire, à l’école de cirque, etc. À l’approche de l’été, de la période des festivals, comment vivez-vous cette situation inédite ? CATHERINE MARNAS Je suis très vigilante pour le respect des consignes sanitaires, des gestes barrières, du télétravail pour le maximum de personnes, mais vraiment il est temps que l’on en sorte. Les équipes veulent revenir au travail, se rencontrer réellement. C’est bien la preuve que les technologies, aussi performantes soient-elles, ne remplacent pas les échanges humains, la proximité, le contact d’une main… Nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet. Comment imaginez-vous la reprise ? CATHERINE MARNAS C’est en vérité encore difficile à imaginer concrètement. Certains spectacles en sont à leur quatrième report. D’ailleurs, nous n’avons pas encore édité une nouvelle plaquette de programmation. On ne veut pas gâcher du papier comme du travail. Une certitude : nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant exceptionnellement ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet, comme en tentant de transformer des pièces initialement pensées pour être jouées dans des salles en spectacles de rue. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Mais vous n’envisagez pas de raccourcir la durée d’exploitation des spectacles pour en accueillir davantage ? CATHERINE MARNAS Non. On essaie seulement de pousser un peu les murs. D’autant que nous serons sans doute contraints à une limitation du nombre de spectateurs par représentation, distanciation oblige. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Nous n’avons pas le droit moral de nous couper d’une partie de nos spectateurs. Et pour cela il faut du temps et de l’espace d’accueil. Il y a une autre inconnue : est-ce que tous ces gens vont revenir immédiatement ? Est-ce que cette vie de repli sur soi qui nous est imposée depuis des mois ne va pas trop laisser de traces ? En attendant, pourquoi avez-vous décidé de lancer Focus, festival de la ruche, qui se déroulera les 6 et 7 mai, un festival sans public ? CATHERINE MARNAS C’est un projet relativement ancien, et nous avons décidé de le maintenir en dépit du contexte. Parce qu’il est conforme au désir de transmission, au mien comme à celui de beaucoup de « compagnons et compagnonnes » qui travaillent ici. Je parle des artistes associés au TnBA, qui sont comédiens, metteurs en scène, auteurs, techniciens, musiciens… L’idée de départ était de montrer au public tout un pan du travail habituellement invisible. Lorsque l’on organise des répétitions publiques, on sait le plaisir de ceux qui découvrent la face cachée de la création théâtrale. Alors nous nous sommes dit : arrêtons le travail à un moment « T » pour le montrer en construction. Sauf que seuls quelques professionnels pourront y assister. Mais poursuivre le projet nous est vite apparu indispensable pour nous-mêmes. Et pourquoi « la ruche » ? CATHERINE MARNAS Nous avons gardé le mot « festival », parce que ces deux journées seront à l’opposé des spectacles congelés que l’on aurait fabriqués chacun dans son coin et, par ailleurs, j’ai souvent parlé du TnBA comme d’une ruche vibrante de la rumeur créative des artistes en répétition, en laboratoire, en recherche… C’est toujours vrai. Et ce n’est pas près de finir. Quelle en est l’affiche ? CATHERINE MARNAS Il y aura une dizaine de spectacles, certains très avancés, d’autres à peine ébauchés. Ce sera l’occasion de découvrir les aventures proposées par Baptiste Amann, Jerémy Barbier d’Hiver, Julien Duval, Monique Garcia, Aurélie Van Den Daele, qui travaille sur son prochain spectacle, Soldat inconnu, et qui propose là une première forme, Spectacle inconnu, Yacine Sif El Islam, les Rejetons de la reine, le collectif OS’O et sa petite forme pour le jeune public, pour ne citer qu’eux, sans oublier une table ronde sur le thème : « Pour une éthique de la relation entre artistes et lieux culturels ». Ce sera l’occasion de retrouver quelques anciens élèves de notre école, et d’autres partenaires, qui ont trouvé là un abri, un lieu de partage, de croisements de leurs expériences et cela me semble particulièrement sensible de le dire dans la période trouble que nous traversons tous. Vous présenterez aussi l’ébauche de votre prochaine création… CATHERINE MARNAS Ce sera une première approche, une lecture avec Yuming Hey d’un texte écrit par Herculine Barbin, née en 1838 dans un corps de garçon mais déclarée comme fille. Herculine s’est suicidée à 28 ans. Et ce texte est comme une bouteille à la mer pour parler du genre aujourd’hui. C’est le témoignage d’une personne que l’on disait à l’époque hermaphrodite et dont le témoignage douloureux avait été sauvegardé par le médecin qui a procédé à son autopsie ; texte retrouvé des années plus tard par Michel Foucault lors de ses recherches pour écrire son Histoire de la sexualité. Je devais d’abord m’attaquer au Rouge et le Noir de Stendhal, cet hiver, mais l’ambiance Covid ne m’a pas donné l’énergie nécessaire pour gravir cette montagne… Ce sera une future création. Entretien réalisé par Gérald Rossi

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 13, 2019 9:45 AM

|

Par Marin de Viry dans Le Figaro - 5 septembre 2019

CHRONIQUE - Georgia Azoulay parvient à glisser une touche de comique dans le texte grave de Virginia Woolf.

Le célébrissime Les Vagues, de Virginia Woolf, ni roman, ni poème, mais «playpoem» selon l’auteur lui-même, rassemble trois hommes et trois femmes autour d’un personnage mort. Ce texte splendide est au fond une réflexion poétique sur la dignité, ce centre de la personne attaqué de toutes parts, en vagues successives et incessantes, par la mort, et qui se défend comme il peut. Georgia Azoulay, au Théâtre de Belleville, propose une nouvelle facette de l’œuvre. Elle l’actualise en y incorporant, si l’on peut dire, plus de social contemporain.

Les personnages cherchent leur centre, leurs limites, leur caractère, quelque chose d’un peu stable qui pourrait les définir à leurs propres yeux. Ils sont constamment tentés d’abandonner leur quête de singularité, de se dissoudre, de se distraire, de basculer dans la folie. Individuellement et collectivement, il s’agit de gagner un combat perdu d’avance contre la mort. Cela ne rend ni le texte de Woolf ni la pièce tristes, mais les oblige à mélanger la drôlerie de la bataille et l’angoisse de la défaite annoncée dans la trame de nos vies.

Georgia Azoulay a une lecture très précise de l’œuvre de Woolf. Une lecture en trois tiers. Un tiers philosophique: la lutte de l’être contre son indifférenciation. Il veut persister, se définir, se situer, développer un caractère, rencontrer son âme. Et enfin, trouver une posture pour faire face à l’éternité, représentée par cet océan hostile dont la surface de vagues érode l’âme.

Quête chaotique du solide

Un tiers sociologique: la «société liquide» de Zygmunt Bauman fait son entrée dans la lecture du texte de Woolf. Le but de la société contemporaine, pour Bauman: tout rendre liquide, y compris l’identité. Tout noyer dans l’échange en «cash», y compris l’irréductible, l’intime. L’horizon de la fin de l’originalité, le «tous pareils» létal, sinistre, se déploie comme une menace à l’horizon, tout au long du spectacle. Paradoxalement, le néant futur de la société exerce une pression énorme sur le psychisme des personnages. La fatigue du vide, le travail de sape de la nuit donnent sa feuille de route à l’éclairagiste.

Georgia Azoulay tire des scènes comiques, bien servies par des acteurs doués, jeunes et fringants

Un tiers poétique et burlesque: la fragilité de la perception est au cœur de l’expérience des personnages. On ne sait plus quelle était la couleur des lèvres de l’ami disparu, ses propres enfants sont interchangeables avec d’autres enfants futurs, on débine la robe de son amie pour oublier qu’on n’a jamais su soi-même comment s’habiller.

De cette quête chaotique du solide, de l’aspérité, du détail qui reste, du quant-à-soi durable, Georgia Azoulay tire des scènes comiques, bien servies par des acteurs doués, jeunes et fringants, qui sont chacun très psychologiquement typés, comme dans le texte de Woolf. Thomas Ducasse (Bernard), apathique et enténébré, est tout en silence souffrant et en défaite secrète ; Alexandra d’Hérouville (Rhoda), fine mouche pleine de ressentiments, incarne la malignité et son langage naturel, la vacherie. Théophile Charenat (Louis) est parfait en conformiste raté. Marie Guignard (Suzanne) joue très bien une dépressive profonde en permanence à la limite du passage à l’acte. Pénélope Levy (Néville), exaltée et incohérente, fait la mouche qui tape contre la vitre, ou un soprano qui se rate en haut de la portée. Enfin, Laura Mélinand, en peste joueuse, indifférente, discrètement mais férocement matérialiste, est excellente. Quand cette troupe se rassemble pour les scènes collectives, l’interaction délirante entre les personnages marche à plein.

Au total, ce spectacle est-il recommandable? Oui, à la condition que vous soyez un brin cérébral, que vous ne vous fâchiez pas aux quelques clins d’œil un peu appuyés aux effets scéniques contemporains qui font de-ci, de-là, un peu de bruit et de longueur - petites coquetteries cryptiques dont on pourrait faire l’économie - et que la postérité du texte sublime de Woolf vous intéresse.

Les Vagues , durée: 1 h 20, jusqu’au 27 septembre au Théâtre de Belleville, Paris (XIe). Tél.: 01 48 06 72 34.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 27, 2019 5:52 AM

|

SÉLECTION par le Service culture du Monde 27 juillet 2019

Dans le « in » comme dans le « off », les journalistes du « Monde » qui ont couvert la 73e édition du festival ont sélectionné des œuvres marquantes, à découvrir partout en France en 2019 et 2020.

Parmi l’incroyable diversité des propositions du Festival d’Avignon, dans le « in » comme dans le « off », côté danse ou côté théâtre, nos journalistes ont fait une sélection de spectacles qu’elles ont le plus aimés et qui sont programmés à travers toute la France dans des tournées en 2019 et 2020.

« Le Syndrome du banc de touche »

de et par Léa Girardet

Léa Girardet dans la pièce « Le Syndrome du banc de touche ». PAULINE LE GOFF

Comment résister quand on ne réussit pas dans le métier qu’on a choisi ? Léa Girardet en sait quelque chose : elle a connu l’humiliation de s’entendre dire, par les agents artistiques ou Pôle emploi, qu’elle était une comédienne « moyenne », et qu’elle devait peut-être envisager une reconversion. Elle aurait pu s’effondrer, elle a tenu, en pensant à l’entraîneur de football Aimé Jacquet, qui, lui aussi, s’est fait humilier avant de mener l’équipe de France à la victoire, lors du Mondial 1998. Et ce sont ces deux histoires parallèles qu’elle raconte dans Le Syndrome du banc de touche.

Seule en scène, drôle, énergique et émouvante, Léa Girardet prouve que, oui, tout espoir n’est jamais perdu. Le message a rempli d’enthousiasme la salle du Théâtre du Train bleu, dans le « off » d’Avignon, où le spectacle a été joué, et Léa Girardet le fera entendre dans plus de 25 villes françaises à partir de la rentrée. Brigitte Salino

Laval, le 18 septembre. Brest, du 15 au 19 octobre. Beauvais, du 4 au 9 novembre. San Francisco (Californie), du 17 au 23 novembre. Saint-Quentin (Aisne), du 19 et 20 décembre. www.scene2-productions.fr

« Phèdre ! »

de François Gremaud

Romain Daroles interprète le texte de François Gremaud, qui est lui-même une réinterprétation de la pièce de Jean Racine. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Oui, c’est bien Phèdre, celle de Racine. Mais telle que vous ne l’avez jamais entendue. Si elle s’appelle Phèdre ! avec un point d’exclamation, qui autrefois était appelé « point d’admiration », c’est parce qu’elle est vue par le Suisse François Gremaud. Cet as du théâtre décalé imagine un conférencier fou d’amour pour la tragédie, qui vient faire partager sa passion au public. Il est tellement pris par son sujet qu’il en oublie les règles de l’art : il use de jeux de mots à la noix de coco et de citations de refrains de chansons populaires (« Colchique dans les prés, c’est la fin de Médée », « Alexandrin, Alexandrie, Alexandra »), et affiche une fausse naïveté à la Bourvil.

Dans ce rôle, le comédien Romain Daroles fait merveille : les rires fusent dans la salle, mais cela n’empêche pas sa Phèdre ! d’offrir une connaissance magnifique de Phèdre à tous, et à tous les âges. Un régal, à voir en France et en Suisse en 2019-2020. B. Sa

Lire aussi

Festival d’Avignon : « Phèdre ! », avec un point d’admiration

Montbéliard (Doubs), du 20 au 23 novembre. Cognac (Charente,) les 26 et 27 novembre. Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), du 3 au 6 décembre. Vevey (Suisse), du 9 au 13 décembre. www.2bcompany.ch

« Le Fantôme d’Aziyadé »

de Florient Azoulay et Xavier Gallais, d’après Pierre Loti

C’était au temps où, en 1877, Pierre Loti, jeune officier de marine, rencontrait Aziyadé à Istanbul. Le Bosphore ressemblait de jour à un Canaletto, des lanternes fouillaient nuitamment les rues étroites, des lueurs trouaient le ciel des soirs de ramadan, des regards interdits s’échangeaient… Un grand amour était né. Puis Pierre Loti, appelé par son service, dut quitter Istanbul, où il revint, dix ans plus tard, pour retrouver Aziyadé. En vain…

Les deux livres qui racontent cette histoire, Aziyadé et Fantôme d’Orient, ont été réunis en un seul, Le Fantôme d’Aziyadé, par Florient Azoulay et Xavier Gallais, qui joue seul. En ravivant la « mémoire endormie » de Pierre Loti et, avec elle, la nostalgie de la géographie d’une ville qui recouvre la peau d’un amour, le comédien fait entendre, de sa voix douce, le grain proche et lointain du souvenir. C’est magnifique. B. Sa

Lire aussi

Festival d’Avignon : Xavier Gallais donne voix au souvenir de Pierre Loti

Paris, Théâtre Lucernaire, du 12 janvier au 8 mars 2020.

« O agora que demora. Le Présent qui déborde. Notre Odyssée II »

d’après Homère, mise en scène Christiane Jatahy

Dans cette 73e édition du festival placée sous le signe des odyssées, la Brésilienne Christiane Jatahy a triomphé avec sa vision d’Homère. Ce n’est pas une pièce qu’elle a proposée, mais un spectacle d’agitprop communautaire : projeté sur un grand écran, un film, tourné au Liban, en Palestine, en Afrique du Sud et au Brésil, montrait des Ulysse d’aujourd’hui privés d’Ithaque – une terre et une maison où ils seraient chez eux – et des comédiens jouant des passages de l’Odyssée.

Pendant la projection de ce film, qui durait deux heures, les spectateurs étaient invités à participer, en dansant par exemple, ou en imitant le bruit de la pluie en tapant d’un doigt dans la paume de la main – ce qu’ils firent avec un plaisir fou. On peut s’interroger sur la portée de la démarche de Christiane Jatahy, mais on ne peut nier la force d’attraction de son spectacle, qui abolit les frontières de la scène pour parler des frontières de la terre. B. Sa

Lire aussi

Au Festival d’Avignon, Christiane Jatahy présente son odyssée intérieure

Paris, au Centquatre, du 1er au 17 novembre. Strasbourg, au Maillon, du 4 au 6 décembre. En tournée en France en 2020.

« Le Sublime Sabotage »

de et avec Yohann Métay

Yohann Métay s’est fait connaître avec La Tragédie du dossard 512, spectacle singulier dans lequel il racontait avec brio une épopée physique, celle de la folle course de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Après quelque 900 représentations, cet ancien professeur d’éducation physique formé à la ligue d’improvisation a rendu son maillot mais n’en a pas fini avec la scène. Sa nouvelle création, Le Sublime Sabotage, présentée au festival « off », constitue une belle surprise et confirme le talent de ce comédien.

Dans cette épopée comique de la création, Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spectacle que tout le public attendrait, sa soif d’absolu, sa peur de rater. A chercher l’impossible, forcément il se perd. Mais l’échec pathétique se transforme en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce « sublime sabotage » est d’une formidable liberté. Sandrine Blanchard

Paris, Théâtre Lucernaire, du 1er octobre au 18 décembre. Grenoble, du 3 au 5 octobre. Troyes, les 13 et 14 décembre.

« Féministe pour homme »

de et avec Noémie de Lattre

Noémie de Lattre est une féministe qui a l’art de parler aux hommes. Ecrit avant le coup de tonnerre de l’affaire Weinstein et le mouvement #metoo, son one-woman-show – qui a rencontré cet été à Avignon le même succès qu’à Paris – ne cherche pas à donner de leçon ou à opposer les sexes mais simplement, et efficacement, à expliquer le féminisme pour les nul(le)s, à ouvrir des pistes de réflexion sur la condition féminine.

Tour à tour enjouée ou tourmentée, cette comédienne pleine de charme alterne des séquences burlesques et d’autres d’émotion. C’est (très) drôle, intelligent et mis en scène avec précision. Dans une ambiance de cabaret, Noémie de Lattre se dévoile dans tous les sens du terme, assumant le croisement entre confession, manifeste et stand-up. S. Bl

Paris, à La Pépinière-Théâtre, à partir du 7 octobre, tous les dimanches à 19 heures et lundis à 20 heures.

« aaAhh Bibi »

avec Julien Cottereau, mise en scène Erwan Daouphars

Quel bonheur de retrouver Julien Cottereau dans une nouvelle création. Après Imagine-toi et Lune-air, ce clown-mime-bruiteur-acteur a choisi le « off » d’Avignon pour présenter aaAhh Bibi, nouvelle pépite de poésie, de nostalgie et de drôlerie qui ravira enfants et adultes. Dans cet hommage à son papy qui l’appelait Bibi, Julien Cottereau nous emmène dans une histoire de passation entre un vieux et un jeune clown, une aventure initiatique entre rêve et réalité où tous les éléments (le feu, l’eau, l’air…) et toutes les disciplines circassiennes (équilibrisme, acrobatie, jonglerie, etc.) sont réunis pour construire un univers idéal et sans frontière.

Bourré d’empathie et de bienveillance, cet artiste, longtemps membre du Cirque du soleil, a su garder un pied dans l’enfance, une imagination débordante et une incroyable énergie. Eternel rêveur, il fabrique un monde peuplé de rires et de tendresse qui dégage une humanité réconfortante. S. Bl

Lire aussi

Avignon : Julien Cottereau, en équilibre sur la corde de l’enfance

Paris, Théâtre Lucernaire, du 6 novembre 2019 au 12 janvier 2020.

« Le Champ des possibles »

de et avec Elise Noiraud

C’est le dernier volet de la trilogie intimiste d’Elise Noiraud, et le meilleur. Dans Le Champ des possibles, l’un des succès mérités du festival « off », cette comédienne livre une partition particulièrement aboutie sur les affres du passage à l’âge adulte. Son seule-en-scène, à la force émotionnelle et à la drôlerie irrésistibles, nous raconte une histoire d’émancipation a priori banale – les premiers pas d’une jeune provinciale débarquant à Paris – mais qui se transforme en comédie humaine universelle, où se mêlent névroses familiales, espoirs déçus, désirs enfouis et rencontres déterminantes.

Passant avec une aisance bluffante d’un personnage à l’autre, Elise Noiraud nous renvoie à nos propres souvenirs de jeunesse et nous force à nous interroger sur ce qui a fait de nous des adultes. Bien sûr, c’est le personnage de sa mère qui constitue le fil rouge du spectacle. De cette relation faite d’amour véritable et de non-dits redoutables, la comédienne tire des séquences d’une justesse et d’une sincérité bouleversantes. S. Bl

Festival d’Avignon : le bouleversant récit d’émancipation d’Elise Noiraud

A Billère (Pyrénées-Atlantiques), le 19 décembre, au théâtre de Lacaze. A Pont-Sainte-Maxence (Oise), le 31 janvier 2020, pour jouer l’intégrale de sa trilogie sur la scène de La Manekine.

« Outside »

de et par Kirill Serebrennikov

Assigné à résidence pendant presque deux ans, libéré en avril mais toujours sous le coup d’une interdiction de territoire, le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov a signé le spectacle le plus fort de cette édition 2019. Un geste artistique d’une liberté souveraine, mêlant théâtre, danse, musique et photographie. L’artiste y interroge sa situation de dissident de manière intime et singulière, au regard de la destinée d’un autre irrécupérable : le photographe chinois Ren Hang, qui s’est suicidé en 2017, à la veille de ses trente ans. Fabienne Darge

Lire aussi

Festival d’Avignon : Kirill Serebrennikov s’évade en beauté

Tournée à venir lors de la saison 2020-2021

« Nous, l’Europe, banquet des peuples »

de Laurent Gaudé et Roland Auzet

Face à une Europe de Bruxelles désincarnée, face aux désenchantements qui collent aux basques d’une construction européenne toujours fragile, l’écrivain Laurent Gaudé et le metteur en scène et compositeur Roland Auzet opposent l’énergie jubilatoire d’un spectacle total. Le poème dramatique remonte le cours de l’histoire du continent jusqu’à l’invention de la locomotive à vapeur, tandis que la mise en scène chorale met à l’épreuve du plateau un peuple européen en miniature, celui que forment de formidables performeur(se)s et des amateurs de tous âges. F. Da

A Amiens, les 7 et 8 octobre. Tournée en 2020 avec de nombreuses dates.

« Final Cut »

de et par Myriam Saduis

Actrice, metteuse en scène et désormais auteure, Myriam Saduis raconte l’histoire d’une folie familiale. La sienne, ou plutôt celle de sa mère, prise dans les rets de la grande histoire. Ou comment cette mère, une Italienne de Tunisie, a pendant toute son enfance caché à sa fille l’existence de son père, parce qu’il était arabe. Partant du plus intime, Myriam Saduis tisse avec une constante justesse de ton un spectacle bouleversant sur la manière dont l’histoire, en l’occurrence celle de la colonisation, peut briser la raison des individus. F. Da

A Paris, Centre Wallonie-Bruxelles, les 9 et 10 octobre. Puis tournée en Belgique et en France sur la saison 2020-2021

« Pelléas et Mélisande »

de Maurice Maeterlinck, par Julie Duclos

De l’œuvre maîtresse du poète symboliste belge, écrite en 1892, la jeune metteuse en scène Julie Duclos livre une version qui tient en équilibre la poésie et le mystère, et un regard contemporain sur cette « tragédie du quotidien » qui met en jeu une jeunesse empêchée de vivre dans un monde trop vieux. Les clapotis de l’âme humaine s’y font entendre tout autant que les échos de notre monde de peurs et d’exils, en un geste de mise en scène où la vidéo, le son, la scénographie, la lumière jouent à part avec les – excellents – acteurs. F. Da

Lire aussi

« Pelléas et Mélisande » : une jeunesse empêchée dans un monde trop vieux

A Reims, du 16 au 18 octobre. A Rouen, les 14 et 15 novembre. A Lille, du 27 au 30 novembre. A Besançon, les 17 et 18 décembre. Tournée en France en 2020.

« Vies de papier »

par la compagnie La Bande passante

Un jour d’automne, Benoît Faivre et Tommy Laszlo, de la compagnie La Bande passante, dont la spécialité est le théâtre d’objets documentaires, sont tombés sur un étrange album photos, au marché aux puces des Marolles, à Bruxelles. En remontant le fil de l’histoire de la jeune Allemande qui en était au cœur, ils ont remonté celui de l’histoire européenne, telle qu’elle s’est nouée avec la seconde guerre mondiale, et celui de leurs propres histoires familiales. De toute cette matière, ils font un spectacle beau comme une vaste lanterne magique, un festival de papiers découpés aussi délicat que vertigineux. F. Da

Lire aussi :

« Vies de papier » : une vie dessinée grâce à un album photos

A Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), les 26 et 27 septembre. A La Courneuve (Seine-Saint-Denis), le 11 octobre. A Fécamp (Seine-Maritime), le 15 octobre. A Avranches (Manche), les 17 et 18 octobre. Aux Lilas (Seine-Saint-Denis), le 7 novembre. A Bruxelles, du 14 au 16 novembre. A Calais (Pas-de-Calais), du 28 au 30 novembre. A Commercy (Meuse), le 6 décembre. En tournée en 2020.

DANSE

« Outwitting the Devil »

d’Akram Khan

Il veut désormais raconter des histoires, parler des mythologies d’hier et d’aujourd’hui, s’engager pour dire le monde comme il va. Avec sa nouvelle pièce Outwitting the Devil, pour six interprètes, créée dans la Cour d’honneur du Palais des papes, le danseur et chorégraphe britannique d’origine bangladaise Akram Khan met en scène un récit apocalyptique autour du désastre écologique.

Il s’appuie sur un fragment, retrouvé en Irak en 2011, des douze tablettes de L’Epopée de Gilgamesh qui évoque la destruction de la forêt et de ses animaux par le jeune Gilgamesh. Le héros devenu vieux se souvient. Elliptique, cette fresque au rythme lent, sertie dans une scénographie calcinée, compte sur la danse guerrière et tourbillonnante, dessinée au muscle près des danseurs, pour raconter la violence des pulsions. Rosita Boisseau

Lire aussi

Festival d’Avignon : Akram Khan invoque les ombres de la Cour d’honneur

Paris, Théâtre de la Ville, du 11 au 20 septembre.

« Oskara »

de Marcos Morau

« Oskara », pièce pour cinq interprètes masculins chorégraphiée par Marcos Morau. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Avec Oskara, pièce pour cinq interprètes masculins chorégraphiée par Marcos Morau, la compagnie basque Kukai Dantza, fondée en 2001, réussit un très joli coup : tresser au plus fin la tradition basque avec le geste contemporain en distinguant superbement la beauté du folklore. Un homme en train de mourir remonte le temps en renouant à travers la danse avec ses racines, les figures anciennes du carnaval de son enfance. Il fait corps dans des rondes, des chaînes qui le relient à son patrimoine et à ses ancêtres.

Le répertoire chorégraphique somptueux atteste de la richesse complexe des traditions basques. Des chants a capella accompagnent la pièce, irriguant la traversée initiatique du personnage. Visuellement très élégant, Oskara est un merveilleux ambassadeur de la culture basque. R.Bu

Lire aussi

Festival d’Avignon : « Oskara », l’intrigant pas de deux entre traditions basques et danse contemporaine

Arcachon (Gironde), le 20 septembre. Ponferrada (Espagne), le 10 octobre.

« Multiple-s »

de Salia Sanou

Salia Sanou, 50 ans, invite trois artistes, la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, l’écrivaine Nancy Houston et le musicien-compositeur Babx, à partager le plateau avec lui dans Multiple-s. Pour chacun, il ouvre une parenthèse délicatement particulière. Dans les pas de « Maman Germaine », il se souvient de sa formation en tant que jeune interprète né au Burkina Faso. Face-à-face avec Nancy Huston, il s’interroge sur le nomadisme et l’identité, la langue et l’imaginaire. Côte à côte avec Babx, il s’immerge dans les textes d’Aimé Césaire et Gaston Miron tout en se laissant aller à un petit numéro copain-copain léger et burlesque.

Au passage, on retrouve la danse pulsante, ondulante et profondément enracinée de Salia Sanou qui s’était éloigné pendant sept ans des plateaux pour mettre en scène des pièces de groupe. Opus intimiste et doux, Multiple-s se savoure pour ce qu’il est : un moment heureux avec des amis. R. Bu

Lire aussi

Danse : tendre voyage identitaire pour Salia Sanou

A Floirac (Gironde), le 16 octobre. Puis en tournée en 2020 dans toute la France.

« Ordinary People »

de Wen Hui et Jana Svobodova

La chorégraphe chinoise Wen Hui et la metteuse en scène tchèque Jana Svobodova se sont bien rencontrées. Ensemble, elles ont conçu le spectacle Ordinary People, avec quatre complices chinois et cinq tchèques. Danseuse, musicien ou ouvrier-retraité, nés entre 1942 et 1988, ces interprètes se sont livrés au jeu des confidences entre souvenirs personnels et commentaires sociétaux, superposant leurs parcours et leurs vies dans deux pays aux histoires chahutées par le communisme.

Entre les places Tiananmen, à Pékin, et Venceslas, à Prague, les thèmes de la liberté, de la peur, de la censure circulent, auréolés pour chacun des témoignages, tous directs et simples, d’une couleur singulière. La musique rock jouée par tous les performeurs, les danses partagées des Chinois et des Tchèques font de cette pièce documentaire un réel moment d’échange. R. Bu

Lire aussi

Festival d’Avignon : la Chine et la République tchèque, si loin et si proches pour les « Ordinary People »

Paris, Théâtre des Abbesses, du 5 au 9 novembre.

« Näss »

de Fouad Boussouf

Näss (« les gens » en arabe), créé en 2018 par Fouad Boussouf, provoque une transe irrésistible à partir des chansons du groupe marocain des années 1970 Nass El Ghiwane mais aussi des atmosphères récoltées par le chorégraphe Roman Bestion, expert en musique nord-africaine, à Marrakech, à Salé (Maroc) et dans les rues de Tunis.

Entre hip-hop et inspirations traditionnelles marocaines, comme par exemple les rondes berbères ahidous, sept hommes décollent dans des envolées successives toujours plus ardentes. L’une des dernières images en dit long sur la tension du spectacle : les danseurs, au bord de l’épuisement, continuent de sauter sur place comme s’ils ne pouvaient plus s’arrêter. Avec cette pièce, actuellement en tournée dans le monde entier, Fouad Boussouf a inscrit le nom de sa compagnie Massala en haut de l’affiche. R. Bu

Lire aussi

Festival d’Avignon : avec « Näss », la danse passe de la transe à l’extase

Saint-Jean-de Védas (Hérault), le 22 octobre. Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), le 15 novembre. Mulhouse (Haut-Rhin), les 20 et 21 novembre. Les Ulis (Essonne), le 22 novembre. Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), les 29 et 30 novembre. Tournée mondiale et dates françaises en 2020.

« Inging »

de Simon Tanguy

Simon Tanguy, passé par une formation de philosophie, de clown, de danse contemporaine, touille tous ses talents dans Inging, une performance surprenante sur la parole et le geste en direct. Pendant quarante-cinq minutes, il monologue sans s’arrêter, tout en se faufilant entre les spectateurs rassemblés autour de lui sur le plateau.

Léger et rapide, il enclenche une logorrhée réjouissante, jetant dans le bouillon de sa pensée des propos philosophiques, des commentaires quotidiens, des confidences personnelles… Inging reprend, façon Simon Tanguy, la performance créée en 2010 par la new-yorkaise Jeanine Durning. Le dispositif – un bureau, un ordi – est le même, mais le contenu évidemment différent est nouveau à chaque représentation. R. Bu

Lire aussi

Au Festival d’Avignon, Simon Tanguy danse sur le flot des mots

Inging, de et par Simon Tanguy

A Toulon, les 21 et 22 septembre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2019 6:11 PM

|

Par Anne Diatkine Envoyée spéciale à Avignon pour Libération

— 22 juillet 2019

Invitée dans le off du Festival d’Avignon, la jeune compagnie Nova explore la mémoire des acteurs du conflit avec une énergie et un talent incontestables.

Il arrive que les spectacles se fassent signe alors que tout les oppose dans leur choix esthétique, leur économie, et le type de théâtres dans lesquels ils se donnent. Tandis que le collectif allemand Rimini Protokoll se plonge dans la mémoire cubaine avec Granma, les trombones de La Havane (lire ci-contre) au même moment dans le off, la jeune metteuse en scène Margaux Eskenazi et la compagnie Nova font un tabac en explorant les traces de la guerre d’Algérie à travers, là aussi, la génération des grands-parents.

Torture

Acteurs, metteuse en scène : tous ont recueilli les témoignages de leurs aïeux et de leur entourage afin de construire une pièce kaléidoscopique qui restitue des parcours intimes parfois jamais dits. Sont portés sur le plateau aussi bien une extraordinaire réunion d’anciens combattants qui tourne au désastre (Eva Rami, formidable) que des militants du FLN ou le procès de Jérôme Lindon pour la publication de livres condamnant la torture. Ou encore le discours d’entrée à l’Académie française d’Assia Djebar en 2006 (topissime Loup Balthazar).

Qu’est-ce qui nous emporte dans ce mouvement, un brin didactique ? De toute évidence, ce sont les acteurs, jeunes, complètement investis, qui interprètent une multitude de rôles, hommes, femmes, Algériens, Français, à l’énergie et au talent parfaitement visibles.

Promesse

D’accord, l’absence de sonorisation les oblige à projeter leur voix, loin des conventions désormais habituelles pour le distingué public du in et du théâtre subventionné. Les acteurs jouent franc jeu, ils exposent dès leur entrée leur démarche documentaire et les rôles qu’ils interpréteront, mais on oublie vite la légère frayeur que peut susciter la clarification, tant la pièce tient sa promesse de faire advenir des bribes de mémoire, sans la figer. L’un des plus beaux moments advient lorsque Daniel, harki, raconte son arrivée en France avec ses parents dans le camp de Bias (Lot-et-Garonne), où ils resteront entassés dix ans.

La pièce est ambitieuse, elle embrasse tout, tous azimuts, on y croise tout autant Edouard Glissant que Zidane et Thuram, ou encore des anonymes. Et pourquoi pas ? Le titre, Et le cœur fume encore, est tiré d’un poème de Kateb Yacine, il sera dit par l’un des personnages, émigré algérien, au côté d’un harki. Ils ont grandi ensemble et se retrouvent à Mantes-la-Jolie (Yvelines) dans la même HLM, pacifiant malgré eux.

Anne Diatkine Envoyée spéciale à Avignon

Et le cœur fume encore d’Alice Carré et Margaux Eskenazi Gilgamesh Belleville, Avignon (84). Jusqu’au 26 juillet.

Légende photo : La pièce d'Alice Carré et Margaux Eskenazi est jouée dans le off d'Avignon. Photo Loïc Nys. Sileks

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 18, 2019 1:50 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 15 juillet 2019

Joie, conception, texte et jeu de Anna Bouguereau, mise en scène de Jean-Baptiste Tur.

On a tous, hélas et heureusement, des souvenirs d’enterrement de proches dont les fantômes – rappel mémoriel des disparus qui étaient alors encore bien vivants et éloignés de perspectives plus sombres, et qui hantent à jamais notre imaginaire.

Des images fiévreuses de conversations infinies, auréolées de silences paisibles. Un paysage de paix en effet, une sérénité existentielle où les conflits ne semblent pas avoir leur place, si ce n’est précisément le surgissement abrupt et absolu de la mort.

Aussi Anna Bouguereau, l’auteure interprète de Joie, a-t-elle voulu évoquer les états d’âme et les sentiments de ceux qui restent quand les êtres chers quittent la vie.

Une manière bien personnelle de combattre une société où la peur de la mort a remplacé le bonheur tangible et sensible d’exister. Pour la conceptrice du spectacle, combattre la mort, c’est déjà la regarder en face et puis apprendre à vivre après.

La faille viendrait de la teneur de nos sociétés industrialisées vidées de leur sens, de leurs rêves, de leurs croyances, de l’absence de vrais rites mortuaires consentis, au profit d’une fuite en avant perpétuelle sans se retourner sur son passé et sur soi.

Respecter la mort – qu’on en parle librement et non pas plus ou moins honteusement, sans la masquer – revient finalement à faire l’éloge de la vie.

Et paradoxalement, se sentir pleinement exister dans l’œil de la tempête des événements tragiques qui jalonnent la présence au monde de tous les êtres.

La locutrice assiste donc à l’enterrement de sa tante Catherine qu’elle aime toujours en nièce affectueuse, reconnaissant la belle capacité humaine de la disparue.

« Jean-Michel a fait un discours, Jean-Michel c’est le mari de ma tante Catherine, et c’était déchirant parce qu’il pleurait pas du tout. Il était digne. C’est nul comme mot mais c’est ça il était digne ça m’a donné envie d’être digne… Et il avait toujours un petit sourire intérieur derrière ses mots l’air de dire, oui c’est terrible mais non c’est pas triste, c’est beau je vous regarde vous êtes tous là vous êtes vivants. »

Celle qui s’exprime, un peu coincée au départ, comme bridée par la situation pathétique de la mise en terre, se laisse aller peu à peu à l’évocation des rêves enfouis qui l’habitent – le désir d’aimer et d’être aimée -, le souvenir, à l’écoute d’une chanson, du premier slow dansé avec un garçon qu’elle avait elle-même sollicité.

Son cousin pour lequel elle éprouve un attachement peu avouable la reconduit en voiture à la gare, et elle ne lui en dira jamais davantage, consciente de sa folie.

Or, au-delà d’un fort sentiment de solitude et d’isolement personnel, elle prend progressivement conscience de cette vie pleine qui l’envahit malgré elle avec joie.

Le metteur en scène Jean-Baptiste Tur installe la comédienne Anna Bouguereau sur un plateau envahi d’ombre nocturne que seule éclaire une longue table lumineuse de banquet à nappe blanche – réceptacle de multiples bouquets de fleurs colorées.

Métaphore de convivialité festive déjà vécue et à revivre encore, métaphore de l’emplacement terreux de la tombe au cimetière, de l’habitacle fermé de la voiture du cousin, et de son bureau d’écriture, où elle rédige une lettre au mari de la défunte.

La jeune femme éplorée lutte contre sa peine et sa tristesse intérieures, signifiant en échange, dans la proximité des spectateurs, les désirs qui l’assaillent et la font tenir debout, sourire aux lèvres dans ses adresses au public interpelé, radieuse de vie.

Véronique Hotte

Théâtre du Train Bleu, 40 rue Paul Sain à Avignon, Tél : 04 90 82 39 06, jusqu’au 24 juillet à 16h40.

Crédit photo : KarimC.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 30, 2017 6:57 PM

|

La Truite

CRÉATION

21 > 31 MARS

TEXTE BAPTISTE AMANN

MISE EN SCENE RÉMY BARCHÉ

Une histoire de famille où tout paraît extraordinairement banal, et merveilleux à la fois.

info : http://bit.ly/2jkacSe

résa : http://bit.ly/2j92ACA

-------------------------------------------------------------------

Toute la programmation : lacomediedereims.fr

-------------------------------------------------------------------

Vidéo réalisée par La Production rémoise / laproductionremoise.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2016 6:52 PM

|

Par Alicia Dorey dans Les 5 pièces

Disgrâce : "C'est à ça que servent les putes."

“ C’est à ça que servent les putes, à encaisser les extases des êtres disgracieux.

Universitaire de cinquante ans amateur de prostituées noires et d'étudiantes blanches, David Lurie n'est pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler un chic type. Accusé d'avoir été trop loin avec l'une des élèves de son cours de Littérature, il fuit Le Cap pour se réfugier chez sa fille Lucy, éleveuse de chiens lesbienne en pleine campagne sud-africaine. Une fois installé, la découverte d'une autre réalité encore plus cynique et plus brutale que celle qu'il pensait avoir quitté le prend à la gorge, et culmine le soir où trois hommes noirs s'en prennent à la ferme, violant sa fille et tuant les cabots. Anéanti face à l'indifférence générale et persuadé d'avoir été puni pour le crime commis quelques mois auparavant, il retourne se présenter devant les parents de son ancienne étudiante, se heurtant au refus catégorique de sa fille à quitter le pays.

Pour qui doit-on ressentir de la pitié ? Le vieux beau qui ne comprend plus ni son pays ni sa progéniture, tout perdu qu'il est depuis la fin de l'apartheid ? La population noire, revancharde mais finalement « dans son droit » ? Le roman de Coetzee prend un malin plaisir à brouiller les cartes, et l'adaptation qu'en fait Jean-Pierre Baro est plus qu'à la hauteur de l'exercice : d'un décor aseptisé d'appartement à une cahute en tôle au fond de la brousse, tous changent de couleurs, deviennent chiens, criminels, et désespérés.

Alicia Dorey

Au Th. national de la Colline jusqu'au 3 déc. Au Théâtre de Sartrouville du 7 au 9 déc.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 14, 2016 6:34 AM

|

Teaser

Une pièce de Koffi Kwahulé dans une mise en scène d'Alexandre Zeff avec Jean-Baptiste Anoumon et Thomas Durand.

Présenté au Théâtre national de la Colline les 10 et 11 juin dans le cadre du festival Impatience

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 21, 2016 4:05 PM

|

Par Eve Beauvallet dans Libération

Chloé Dabert met en scène avec brio un thriller psychologique au pays du multiculturalisme, signé par l’auteur britannique Dennis Kelly.

«A quoi ça ressemble de vivre au quotidien dans un quartier dans lequel vous vous sentez, à chaque minute, physiquement menacé ? » interrogeait l’auteur britannique Dennis Kelly en parlant d’Orphelins, trépidant thriller méphistophélique enfermé dans le cocon d’un dîner de famille. Que deviennent nos grandes valeurs de tolérance quand notre clan est agressé ? Ce «petit frère» qui vient d’entrer sur scène le tee-shirt maculé de sang n’est-il qu’un psychopathe auteur d’un crime raciste ? N’est-il pas, lui aussi, comme l’affirme sa sœur, la victime collatérale d’une fracture sociale ultra violente qui abrase ce quartier multiethnique de la banlieue de Londres ? Et cette violence ne s’explique-t-elle que par le contexte économique et social pourri ? Dans ce cas, quid de la responsabilité individuelle ? Autrement dit : expliquer, est-ce excuser ?

Papillote

On ne vous épargnera pas la liste des résonances qu’entretient cette pièce portée pour la première fois à la scène en 2009 avec le paysage socio-politique actuel : montée du communautarisme, ressentiment de classe, assignation identitaire, déni, dépression des classes moyenne… A croire que Dennis Kelly a synthétisé pour nous, dans une heure trente chrono de théâtre, les grandes problématiques autour desquelles s’écharpent par tribunes interposées les figures médiatiques des sciences politiques et sociales, de Hugues Lagrange à Alain Badiou. A ceci près que le résultat n’a rien d’un essai pointu et tout d’un scénario de polar impeccablement ficelé (presque trop - ce sera notre seul bémol), avec suspense cuisiné aux petits oignons, arcs narratifs bien solides et dilemmes moraux hérités de l’antique Antigone. On n’en attendait pas moins de ce quadragénaire tout à la fois dramaturge en pleine reconnaissance internationale (plusieurs Awards) et coauteur des séries TV à succès Pulling (2006) et Utopia (2013).

Orphelins raconte l’irruption de la violence la plus crue dans le plus respectable des foyers. Attention spoiler : tout le talent est donc de nous faire admettre comment Dany, incarnation de la droiture d’esprit et de la réussite middle class, va finir par quitter son assiette de saumon papillote pour torturer un musulman innocent dans un garage. Et si les marchepieds de cette descente aux enfers scorsesienne sont habiles, c’est bien le style des dialogues qui nous maintient vissés à l’action - singularité qui permet à Orphelins de cumuler les traits du thriller psychologique et ceux de la comédie noire centrée sur la communication (ou plutôt l’échec de la communication), tendance Harold Pinter. Aucune gratuité à ce que les dialogues n’avancent que par phrases tronquées, syncopées, refoulées, jamais finies, par bugs permanents et mots contournés. «Je veux dire, est-ce que tu penses, est-ce que tu as pensé… ? -Non. Peut-être. je ne sais pas. Peut-être. Peut-être oui.» Car, pour Dany, pour Helen et pour Liam, comment nommer les problèmes sans crainte d’amalgamer, de stigmatiser, d’être pris au mot ?

Cocotte-minute

Ces personnages qui ne savent plus quoi penser, qui incriminer, semblent donc mériter une conversation poussée aux limites du compréhensible et de l’absurde. Et c’est toute la finesse de la metteure en scène Chloé Dabert et du trio d’acteurs réuni autour d’elle (les excellents Joséphine de Meaux, Julien Honoré et Sébastien Eveno), d’avoir su dégager le potentiel rythmique de ce texte, en se plaçant juste en deçà du naturalisme - condition pour faire de ce huis clos oppressant une cocotte-minute au bord de l’explosion.

Orphelins de Dennis Kelly m.s. Chloé Dabert. CentQuatre, 5, rue Curial, 75019. Jusqu’au 4 mai. Rens.: www.104.fr

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 2, 2024 7:05 AM

|

Par Kilian Orain dans Télérama - 31 janvier 2024 REPÉRÉ – Rien ne le prédestinait au théâtre. À 31 ans, il excelle pourtant dans l’exercice de la mise en scène, notamment en transposant “Par les villages”, de Peter Handke. Lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/le-metteur-en-scene-sebastien-kheroufi-j-essaie-de-guerir-de-mon-histoire-7019098.php Actualité En juin dernier, il a présenté son adaptation d’Antigone, de Sophocle. Succès immédiat pour ce metteur en scène inconnu, repéré par Nasser Djemaï à sa sortie d’école. Le directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) accueille, jusqu’au 11 février, Par les villages, le deuxième volet de son triptyque consacré à l’histoire de sa famille, transposé de l’ouvrage éponyme de Peter Handke. Ne lui parlez pas d’adaptation, « c’est une contextualisation dans les années 1990, dans les cités de banlieues ». Ascendants Il grandit à Meudon-la-Forêt (92) entre une mère élevant seule ses trois enfants et un père vivant dans un foyer Emmaüs parisien, à qui il rend visite chaque week-end — « Ma mère y tenait ». À 16 ans, il retrouve celui-ci mort dans sa chambre. « Là, je me dis que je ne veux pas finir ma vie dans un foyer. » Après un BEP mécanique, il enchaîne les petits boulots avant de s’installer à Londres, à 24 ans. « Tout le monde autour de moi était en prison, il fallait que je parte. » Homme de ménage dans un cinéma, il apprend l’anglais en lisant les sous-titres des films pour malentendants, et découvre un cinéma d’auteur. « Cette poésie m’a touché tout de suite. » Signes particuliers De retour en France, il s’inscrit au conservatoire de Meudon-la-Forêt, découvre la puissance des mots, et réussit le concours de l’École supérieure d’art dramatique de Paris (Esad). « Je fais ma rentrée en 2018, j’ai 26 ans, et là, je prends une claque. Je me sens humilié parce que je n’ai pas la bonne culture. » Mais il travaille avec acharnement et saisit toutes les opportunités. « Je n’ai jamais rien eu dans ma vie, donc tout ce qu’on me donne, je le prends. » Au gré des rencontres et grâce à sa force de persuasion, le jeune metteur en scène trace son sillon dans un milieu réputé difficile, hanté par une question : « Pourquoi moi j’arrive à m’en sortir ? » Projets Le mot « endroit » revient souvent dans ses phrases. Sans doute parce qu’il évolue dans des sphères différentes, et s’adapte en permanence, tel un caméléon. En mars, il entrera en résidence à la Villa Médicis, à Rome, pour écrire le troisième et dernier chapitre de sa fresque. « Avec ces trois pièces, j’essaie de guérir de mon histoire. Rien que d’en parler, ça me remue. Mais je refuse d’écrire avant d’entrer en résidence, c’est trop douloureux. Une fois là-bas, je vais sortir tout ce qui m’habite. Et après, je verrai ce que je ferai. » Par les villages, de Peter Handke, mis en scène par Sébastien Kheroufi, jusqu’au 11 fév., TQI, Ivry-sur-Seine (94) ; 16-18 fév., Centre Pompidou, Paris 4e ; 7 fév., L’Azimut, Châtenay-Malabry (92). Légende photo : Sébastien Kheroufi : « Je n’ai jamais rien eu dans ma vie, donc tout ce qu’on me donne, je le prends. » Photo Welane Navarre

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 18, 2023 7:21 PM

|

Publié dans Sceneweb le 18 décembre 2023 L’édition 2023 du festival Impatience s’est déroulée du 8 au 12 décembre au CENTQUATRE-PARIS, Jeune Théâtre National, Les Plateaux Sauvages, TLA – scène conventionnée à Tremblay-en-France et Théâtre 13, avec Télérama. En une nuit – Notes pour un spectacle récolte deux prix. Voici le palmarès : Prix du jury et prix Public : Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer – En une nuit – Notes pour un spectacle

Prix SACD : Le Comité des fêtes / Silvio Palomo – ABRI ou les casanier·es de l’apocalypse

Prix Lycéen : Yasmine Yahiatène – La Fracture

Encourageant les démarches scéniques innovantes, stimulant les expérimentations et éveillant la curiosité, Impatience met en lumière les ambitions artistiques, scénographiques et textuelles des metteurs, metteuses en scène et collectifs émergents. Pour cette 15e édition, 9 spectacles avaient été présentés dans 5 lieux en Ile-de-France Les Sept colis sans destination de Nestor Crévelong

Nom de la compagnie : Théâtre de la Suspension

Mise en scène et écriture : Bertrand de Roffignac La Taïga court / Bleu Béton

Nom de la compagnie : Azür

Mise en scène : Timothée Israël

Écriture : Sonia Chiambretto FORTUNE – Récits de littoral #2

Nom de la compagnie : ATLATL

Mise en scène et écriture : Jennifer Cabassu et Théo Bluteau En une nuit – Notes pour un spectacle

Nom du collectif, mise en scène et écriture : Collectif Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer (d’après Pier Paolo Pasolini) Grand crié

Nom de la compagnie : Ensemble Facture

Mise en scène et écriture : Nicolas Barry La Fracture

Nom de la compagnie : Little Big Horn

Mise en scène et écriture : Yasmine Yahiatene, Sarah-Lise Maufroy Salomon, Zoé Janssens, Olivia Smets, Samy Barras, Jérémy David, Charlotte Ducousso Sirènes

Nom de la compagnie : 52 Hertz

Mise en scène et écriture : Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche Entre ses mains

Nom de la compagnie : Cie le Grand Nulle Part

Mise en scène : Julie Guichard

Écriture : Julie Rossello-Rochet ABRI ou les casanier·e·s de l’apocalypse

Nom de la compagnie : Le Comité des Fêtes

Mise en scène : Silvio Palomo

Écriture : Comité des fêtes avec le CENTQUATRE-PARIS, le Jeune Théâtre National, Les Plateaux Sauvages, le TLA – scène conventionnée d’intérêt national à Tremblay-en-France et le Théâtre 13, en complicité avec Télérama Le festival Impatience est soutenu par la Région Ile-de-France.

Le festival Impatience est conventionné par le Ministère de la Culture.

Avec le soutien d’ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 18, 2023 4:22 PM

|