Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 10, 2024 5:27 AM

|

par Copélia Mainardi pour Libération - 9 septembre 2024 Le Moulin de l’Hydre, ancienne filature normande reconvertie en lieu de résidence théâtrale, accueillait ce week-end son festival annuel. Le metteur en scène y a présenté sa dernière création, un détour prometteur par la comédie. Il est des lieux qui façonnent le destin d’une troupe, où s’ancrent les aventures passées et à venir, où se fondent les contours des âmes qui les font grandir. L’auteur et metteur en scène Simon Falguières a projeté dans le Moulin de l’hydre des rêves aussi larges que les épais murs de pierre qui le soutiennent. Cette ancienne filature de coton à la frontière de l’Orne et du Calvados est son île d’utopie : une «fabrique théâtrale», inaugurée en mai après deux ans et demi de chantier participatif colossal. Espace de création, de stockage, de construction, d’hébergement, le Moulin est le fruit d’un rigoureux travail de bâtisseurs, habitués des aventures collectives et des projets déraisonnables. Les fenêtres de la grande salle de répétition offrent une vue imprenable sur le bien nommé mont de Cerisy-Belle-Etoile, contre les flancs duquel semblent appuyés les gradins de la scène extérieure. Au fond du jardin serpente le Noireau, dont le glou-glou a des airs de seconde bénédiction. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Il faut pour s’y rendre sillonner les routes sinueuses de cette Suisse normande vallonnée et surtout ne pas craindre la pluie – aujourd’hui torrentielle, de l’aveu de locaux qui n’en sont pourtant pas à leur première averse. Concert écourté, spectacle mis sur pause, public massé sous des barnums et autour de braseros, taux d’humidité record : les conditions un peu âpres font partie de l’expérience. Ni lumière ni décor Les gradins sont pourtant pleins à craquer quand débute Molière et ses masques, la nouvelle création de Simon Falguières, auteur et metteur en scène de 36 ans révélé par son Nid de cendres, une épopée théâtrale de treize heures écrite par ses soins qui avait conquis le public avignonnais il y a deux ans. Ni lumière ni décor cette fois, seulement du jeu, des costumes, et basta : du pur théâtre de tréteaux, démontable en un rien de temps et exportable un peu partout. Molière, le «plus connu des chefs de troupe français», a passé la moitié de sa carrière sur les routes et c’est donc en itinérance que son histoire se racontera. La petite troupe se produira dans les villages du coin en septembre avant de partir dans la Meuse et, au printemps, de gagner Caen à pied, cheminant le long de l’Orne aux côtés de qui voudra. Si ces formes nomades sont généralement économes en moyens humains, ce n’est pas le cas ici : il fallait à Falguières un minimum de six acteurs, des fidèles de la première heure, aussi enthousiastes à raconter l’histoire d’une troupe qu’ils l’ont été à construire la leur, désormais constituée en compagnie, Le K. Maîtrise d’équilibriste Le choix, forcément, interroge : pourquoi Molière, figure tutélaire d’un théâtre classique vu et archi-revu ? «C’est un passe-droit, reconnaît-il. Pour la vie de Molière jouée sur la place du village, les gens se déplacent. Peu de noms font le même effet.» Pragmatisme mis de côté, l’auteur reconnaît s’être pris aux jeux des parallèles entre cette époque et la nôtre, et avoir trouvé dans le XVIIe siècle, «période de changements climatiques, de résurgences obscurantistes et d’instabilité politique», une puissante matière théâtrale qui puise aux sources de l’épopée, du tragique, mais surtout de la comédie. «De nature optimiste», selon ses dires, mais jusqu’ici plutôt adepte des formes graves, Falguières a voulu se frotter à ce genre et ses contradictions, en livrant une farce sur celui qui les abhorrait autant qu’il y excellait. La comédie requiert une maîtrise d’équilibriste, mais cette proposition resserrée et efficace, tenue de bout en bout et en parfaite adéquation avec ce qu’elle prétend être, a vite balayé nos réserves. Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse : seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Avec son Molière (Anne Duverneuil dans le rôle-titre), Simon Falguières affirme son goût pour un «théâtre populaire» – expression galvaudée, mais qui recouvre une réalité avec laquelle il entend renouer sans polémiquer – et s’enracine un peu plus dans ce bocage normand qui l’a vu grandir. En parallèle de son travail d’écriture et de mise en scène, il mène de lourdes démarches administratives pour subventionner les prochains travaux du Moulin, qui n’en est qu’à ses débuts : la suite prévoit la création d’un théâtre intérieur, qui gardera les murs de pierre, les grandes fenêtres (rendues occultables)… Et tentera une ouverture sur la forêt, dans l’esprit du Théâtre du Peuple de Bussang. «Nous ne sommes pas Molière, mais notre art est le même», nous met-on en garde dans le prologue. Nous voici avertis : un chef de troupe peut en cacher un autre. Molière et ses masques, mise en scène Simon Falguières. Avec Antonin Chalon, Louis de Villers, Anne Duverneuil, Charly Fournier, Victoire Goupil, Manon Rey. En itinérance autour du Moulin les 13-14 septembre, avec Transversales Scène conventionnée de Verdun la semaine du 23 septembre, et avec la Comédie de Caen sur la saison 2024-25. Légende photo : Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse. (Xavier Tesson)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 5, 2023 5:28 PM

|

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 5 mai 2023 Le directeur du Théâtre national de Bretagne, Arthur Nauzyciel, recrée son premier spectacle monté il y a vingt-cinq ans. Une version ultra-sombre du « Malade imaginaire », ponctuée par « Le Silence de Molière » de Giovanni Macchia. Une belle troupe intergénérationnelle incarne ce fascinant bal des fantômes, hommage aux humeurs noires du génie agonisant. Publié le 5 mai 2023 à 17:02Mis à jour le 5 mai 2023 à 17:17 Retour aux sources ou retour vers le futur ? Vingt-cinq ans après, Arthur Nauzyciel a choisi de recréer sa première mise en scène au Théâtre national de Bretagne, dont il est le directeur. Un croisement entre « Le Malade imaginaire », ultime pièce du dramaturge (1673), et « Le Silence de Molière », de Giovanni Macchia (1975), monologue donnant la parole à Esprit-Madeleine Poquelin, son unique fille, qui s'est refusée au théâtre et à la notoriété familiale. Même scénographie (un labyrinthe de tulles), même costumes d'époque légèrement décalés, mêmes belles lumières de Marie-Christine Soma… Mais la distribution a évolué. Elle dresse un pont entre passé et présent en associant des comédiens de la création (Laurent Poitrenaux, Catherine Vuillez, Arthur Nauzyciel dans le rôle de Diafoirus père) et des jeunes pousses sorties de l'école du TNB. Spectateurs en quête de légèreté, passez votre chemin. L'association des deux oeuvres est un moyen de mettre Molière agonisant - il meurt après la quatrième représentation - sur le devant de la scène ; de représenter le créateur en sursis faisant solde de tout compte avec sa famille, avec la fille qu'il n'a pas assez aimée. Arthur Nauzyciel orchestre un fascinant bal d'ombres, avec une distance de chaque instant et une infinie mélancolie. Certaines scènes sont accélérées, d'autres étirées à l'envi, comme si Molière (Laurent Poitrenaux) - qui cède par instants son rôle d'Argan à un jeune acteur (Aymen Bouchou) - revoyait sa pièce en rêve ou de l'au-delà. Monologue pivot Il y a bien quelques fulgurantes saillies burlesques (la fameuse scène du « poumon » jouée comme un mimodrame survolté), mais pour l'essentiel les humeurs noires du « Malade » dominent. Le monologue d'Esprit-Madeleine est le pivot de la comédie transformée en drame. Joué avec une bouleversante intensité par Catherine Vuillez, il introduit la scène d'Argan avec sa petite fille Louison qui, d'anecdotique, devient un monument de cruauté. Ainsi va le spectacle, émaillé de scènes de genre à la fois sombres et drolatiques. On peut trouver le décor un brin vieux style (Arthur Nauzyciel nous a habitués ces dernières années à une esthétique plus sophistiquée). On peut surtout être dérouté par le traitement quasi sépulcral du classique de Molière. Mais la cohérence du projet qui convoque les fantômes pour assurer la transmission aux vivants, la prestation hors norme de Laurent Poitrenaux - Argan-ogre et Molière à vif -, l'énergie bravache de toute la troupe intergénérationnelle forcent l'admiration. Molière pour pleurer, rêver peut-être, un quart de siècle après… ce Molière au bout de la nuit vaut la peine d'être redécouvert. LE MALADE IMAGINAIRE OU LE SILENCE DE MOLIÈRE Théâtre d'après Molière et Giovanni Macchia Mise en scène d'Arthur Nauzyciel A Rennes, TNB, www.t-n-b.fr Jusqu'au 16 mai. Puis en tournée à partir de décembre. Philippe Chevilley (@pchevilley) Philippe Chevilley / Les Echos

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2022 1:36 PM

|

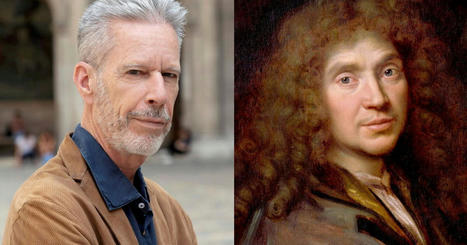

par Anne Diatkine dans Libération - 28 octobre 2022 Début 2022, la Comédie-Française présentait «Tartuffe ou l’Hypocrite» de Molière, version en trois actes censurée en 1664, perdue et reconstituée par Georges Forestier. Ce dernier, qui considère cette pièce comme son adaptation, assigne l’institution culturelle pour «violation de ses droits d’auteur» Souvenez-vous, c’était en janvier dernier, la Comédie-Française ouvrait les célébrations du 400e anniversaire de Molière par un événement extraordinaire : la création mondiale d’une version de Tartuffe en trois actes telle que l’avait écrite et voulue Molière, et jouée seulement trois fois, en privé, devant le roi, lors d’une grande fête de printemps dans les jardins de Versailles en 1664. Le souverain applaudit la pièce, avant de la faire interdire deux jours après la première pour des raisons politiques et religieuses, sous la pression des dévots. Durant des siècles, cette première version de Tartuffe, mentionnée dans des lettres, Tartuffe, et parfois l’Hypocrite, pour laquelle Molière s’était battue, avait disparu. Ou plutôt, comme l’a montré Georges Forestier, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste incontesté du Grand Siècle, auteur d’une biographie de Molière qui fait autorité, elle était restée dissimulée sous la pièce en cinq actes passée à la postérité sous le titre Tartuffe ou l’Imposteur, parmi les plus célèbres de Molière, et la plus jouée au Français, loin devant l’Avare. Pour restituer la version cachée, en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier, par ailleurs responsable de l’édition dans la Pléiade de l’œuvre complète de Molière. Début janvier, quinze jours avant la première, Libération rencontrait l’universitaire dans la bibliothèque-musée de la Comédie-Française, en compagnie de la conservatrice-archiviste de la Maison de Molière Agathe Sanjuan. Laquelle ne cachait pas son enthousiasme et témoignait que c’est grâce «à une connaissance inégalée» de Molière et sa troupe que Georges Forestier avait pu faire resurgir ce Tartuffe dévot hypocrite scandaleux, en dépit des documents manquants et notamment en l’absence de tout manuscrit puisqu’à l’époque, ils n’étaient pas conservés. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. La Comédie-Française comme Georges Forestier se réjouissaient de voir enfin cette pièce jamais présentée dans un cadre institutionnel monté par Ivo van Hove, metteur en scène on ne peut plus prestigieux. Deux mois plus tard, rien ne va plus ! En mars, Georges Forestier demande à la Comédie-Française de lui verser des droits d’auteur. En septembre, comme l’a révélé mardi la cellule investigation de Radio France, le spécialiste a assigné la Comédie-Française et les cinémas Pathé qui ont diffusé en live des représentations, devant les tribunaux pour «violation de ses droits d’auteurs». «Il a modifié la fin de la pièce» Joint par Libération, le conseil de la Comédie-Française, maître Julien Guinot-Deléry, estime que «la reconstitution en art n’est pas un phénomène nouveau» et n’engage pas obligatoirement des droits. «Tout dépend de la nature du travail de monsieur Forestier.» Il rappelle dans un communiqué que Georges Forestier a préalablement autorisé le théâtre à s’appuyer sur ses travaux d’historien du théâtre pour la production de la pièce le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière. L’avocat regrette que la partie adverse ait choisi de médiatiser le litige et souligne que Georges Forestier a attendu le mois de mars, bien après les premières représentations en janvier, pour revendiquer des droits d’auteur. Pour l’heure, la Comédie-Française ne souhaite pas s’exprimer davantage. Selon l’avocat du plaignant, maître Jean-Paul Carminati, il est à l’inverse évident que Georges Forestier a fait œuvre d’adaptation, et qu’il s’agit d’un texte original comme l’atteste le contrat d’édition qui commercialise la «nouvelle» pièce de Molière aux éditions Portaparole sur laquelle il touche des droits. En matière juridique, explique l’avocat, «l’adaptation ne se mesure pas en terme de quantité mais d’effet et d’originalité». On est en droit de revendiquer sa qualité d’auteur quand on y place son «empreinte». Maître Carminati précise : «Ici, Georges Forestier a opéré une adaptation par soustraction de textes et réagencement de séquences, et il a modifié la fin de la pièce.» Denis Podalydès, qui joue le rôle-titre dans cette version de Tartuffe reprise du 31 janvier au 19 mars 2023, s’étonne : «Dans ce cas-là, la majorité des interprètes et les metteurs en scène sont des auteurs qui s’ignorent ! Il nous arrive souvent de cheviller des alexandrins, d’en réinventer, de soustraire des passages. Y compris dans ce Tartuffe, j’ai ajouté avec l’autorisation d’Ivo Van Hove deux alexandrins pris dans le second acte supprimé qui me semblaient nécessaires ! Quand j’ai monté Cyrano de Bergerac, j’y ai introduit une série d’alexandrins consacrés aux anciens sociétaires de la maison, et j’ai réagencé des vers, et coupé dans la pièce !» «Sans moi, [la pièce] n’existerait toujours plus» Dans les Fourberies de Scapin, que l’acteur a également mise en scène, un passage lui apparaissait «comme une ivresse du texte». Il a demandé à Benjamin Lavernhe qui interprétait le rôle-titre, «de s’emparer du grand plateau en improvisant» comme le faisait probablement la troupe de Molière – qui présentait les spectacles sans partition fixée. Podalydès explique : «On joue avec les canons d’une pièce de la manière qui nous semble la plus proche de l’auteur selon notre lecture subjective.» Le sociétaire de la Comédie-Française regorge d’exemples : «Quand j’ai monté Fantasio, de Musset, j’y ai adjoint un dialogue entre deux poètes ratés Dupont et Durand. Ai-je revendiqué des droits ? Bien sûr que non.» Pour autant, on ignore quelle serait sa réaction si un metteur en scène s’arrogeait la paternité de ce dialogue ou le reprenait à son compte. Pour le comédien, la revendication de Georges Forestier est autant une question «morale, éthique, et esthétique» qu’un problème juridique. Ce à quoi Forestier nous envoie une réponse tranchante : «Les acteurs et les metteurs en scène coupent dans une pièce qui reste la même. Moi, j’ai coupé, (et j’ai ajouté) pour créer une autre pièce très différente sur le plan émotionnel, thématique, et politique, qui avait existé mais qui n’existait plus, et qui sans moi n’existerait toujours plus.» «Revoir mes prétentions à la hausse» Aucun contrat n’a prévalu à l’exploitation du Tartuffe en trois actes que Georges Forestier a transmis en plein confinement en avril 2020 à Denis Podalydès et l’administrateur général de la Comédie-Française, Eric Ruf. Silence de quelques mois. La bonne surprise arrive le 26 janvier 2021, lors d’une première conversation téléphonique où Georges Forestier apprend que le metteur en scène Ivo Van Hove a choisi la version restituée en trois actes de Tartuffe, plutôt que la pièce qu’on connaît. Forestier reçoit ensuite immédiatement un mail du directeur de la production de la Comédie-Française : «Un grand merci de nous autoriser à présenter la version en 3 actes du Tartuffe de Molière que vous avez reconstituée. Un grand merci également de nous avoir proposé de présenter gracieusement cette version. Comme je vous l’ai dit, nous allons nous rapprocher de la SACD [Société des auteurs et compositeurs dramatiques, ndlr] pour étudier les différentes possibilités et je reviendrai vers vous afin que nous puissions en parler ensemble.» Tous les mots pèsent. De son côté, Georges Forestier lui confirme qu’il autorise la maison «à présenter gracieusement» cette version, tout en ajoutant dans une parenthèse : «Il sera bien temps si vous entamez une tournée mondiale dans les plus grandes capitales de revoir mes prétentions à la hausse.» Selon l’avocat de Georges Forestier, cet échange ne vaut pas contrat et la Comédie-Française était dans l’obligation de préciser les conditions de l’exploitation de la pièce, le nombre de représentations et ainsi que les lieux. Pourquoi donner «gracieusement» les fruits de sa recherche si c’est pour ensuite, faire «un revirement» selon le mot de l’avocat de la Comédie-Française, et exiger des droits d’auteur ? Georges Forestier nous l’explique : «Dans mon esprit, j’ai donné gracieusement à la Comédie-Française le droit de cession ou d’autorisation de représenter mon adaptation de Tartuffe ou l’Hypocrite. En revanche, un membre de la SACD n’a pas le droit de renoncer à ses droits d’auteur. Naïvement, je pensais que la Comédie-Française déclarerait à la SACD ce Tartuffe en trois actes comme une adaptation. Or, la pièce a été qualifiée comme n’importe quelle autre pièce de Molière tombée dans le domaine public.» Ce qui prive de facto George Forestier de tout droit d’auteur sur chaque place vendue. «Travaux d’archéologie littéraire» Est-ce parce qu’il a constamment mis l’accent sur le caractère «scientifique» de sa méthode, ce qui laisse supposer que tout historien ayant la même connaissance encyclopédique et fréquentation du Grand Siècle que lui aurait peu ou prou abouti à la même version de la pièce «d’origine» de Molière ? Ou est-ce parce que l’administration de la Comédie-Française est bien avertie de ce qu’impliquerait l’utilisation du mot «adaptation» ? Georges Forestier n’est, à notre connaissance, jamais présenté comme un adaptateur dans les différents documents qui accompagnent l’exploitation de la pièce. Ainsi, dans le programme de salle distribué en janvier dernier, il est mentionné comme ayant «restitué» avec la complicité d’Isabelle Grellet la pièce interdite. A la fin du programme, un texte d’Agathe Sanjuan met l’accent sur les «travaux d’archéologie littéraire» de Georges Forestier qui a permis l’émergence du texte initial. C’est toute l’ambiguïté de cette version dont la valeur est d’autant plus grande qu’on lui accorde le crédit d’être la plus proche possible de ce qu’aurait écrit Molière. En d’autres termes, ce qui paraît fonder l’originalité de ce Tartuffe ou l’Hypocrite – le titre est de Georges Forestier – est de révéler une pièce originale signée de Molière, incontestable et incontestée par ses pairs, et qui n’a nécessité «l’ajout que d’une quinzaine de vers pour souder» l’ensemble nous confiait-il en janvier, «bien moins que ce qu’exige de peinture un tableau lorsqu’on le restaure». Proposition de dédommagement de 15 000 euros Selon nos informations, l’homme de lettres a reçu une première proposition de l’avocat de la Comédie-Française, qu’on a pu consulter et qui l’engage à renoncer à toute réclamation financière à l’encontre de la Comédie-Française et de la société Pathé et à avertir la SACD qu’il ne revendique la perception d’aucun droit. Et une seconde, cet automne, qui l’invite à accepter un dédommagement de 15 000 euros en solde de tout compte en tant que «collaborateur occasionnel», à condition qu’il renonce à sa qualité d’auteur d’une adaptation originale. De son côté, le conseil de monsieur Forestier a écrit au ministère de la Culture afin qu’une solution soit trouvée et le procès évité. Selon Georges Forestier, la Comédie-Française est bien la seule à nier son statut d’auteur. «Quand mon Tartuffe a été monté cet été par la Compagnie Veilleur dans la maison Maria-Casarès à Poitiers, la SACD m’a prévenue qu’elle allait collecter mes droits d’auteur que j’ai par ailleurs accordés gracieusement à la compagnie.» Les tentatives de conciliations entre la Comédie-Française et Georges Forestier n’ont pour l’instant pas abouti. Une première audience de procédure aura lieu le 24 novembre. Les suivantes suivront si aucun accord n’est trouvé d’ici là, en juin ou septembre prochain. Anne Diatkine / LIbération Légende photos : Pour restituer la version cachée de «Tartuffe» de Molière (à droite), en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier. (Mantovani/Opale, Alamy/Abaca)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 31, 2022 11:06 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 29 mai 2022 Formidable spectacle, interprétation du rôle-titre par l’exceptionnelle Julie Sicard, entourée d’un groupe hyper-talentueux. Toutes et tous masqués. Jouez à les reconnaître ! Une boîte de bois dans laquelle s’ouvriront les portes, des fenêtres, des trappes, des chatières, une boîte de bois clair, où le blanc domine, comme dans les maisons du nord. Avec des traînées qui donnent un air du nord. Comme si c’était des bouleaux que l’on avait coupés. Eric Ruf signe la scénographie de ce spectacle tonique et enthousiasmant. Une cage, mais d’abord un tréteau, qui dit le lieu où Molière situe au départ l’action : Sganarelle sort de chez lui. Dans la mise en scène du très malin –diabolique- Louis Arène, Sganarelle paraît, complètement paumé. Il est devant nous. Gourd, tétanisé. Des phrases lui viennent, mais comme un terrible brouillage. On le prend immédiatement en amitié. Il est fragile, vulnérable. On ne peut pas ne pas aimer ce Sganarelle. Il va être mal traité, trompé, manipulé, malmené, battu, injurié, il va être lynché intellectuellement, moralement, affectivement, socialement. Ce que Molière, qui sait ce qu’il fait, nomme « comédie-mascarade ». C’est un cauchemar, en fait. Et on ne voit pas comment, enfermé dans cette case, cette cage, Sganarelle pourrait d’en sortir…. Des masques, des costumes à dominante blanche, des femmes qui jouent des hommes, et inversement, on est un peu effrayé par ces « personnages » violents, agressifs, et qui semblent tous ligués contre ce Sganarelle aveuglé, qui craint d’être cocu… Les comédiens réunis sont magnifiques. Il y a assez longtemps qu’on loue Julie Sicard pour ne pas se sentir portée par les circonstances. N’empêche, ici elle trouve un rôle à la mesure de son immense personnalité. Pourquoi faudrait-il en dire plus ? Toute précision embrumera l’époustouflant travail. Travestissements, passage d’un personnage à l’autre. Changements d’humeurs. Jeu sur les silhouettes. Travail pointu sur les voix, les timbres. Laissons au public la découverte de cette mise en scène très savante et très intelligente, très fine et dans ses effets, farcesque, libre, audacieuse. Saluons donc et découvrez-les, Julie Sicard, Sylvia Bergé, Christian Hecq, Benjamin Lavernhe, Gaël Kamilindi. Jouez à les reconnaître ! Et laissez-vous secouer par Louis Arène, un maître de savoir et d’audace. Studio-Théâtre de la Comédie-Française, à 18h30, du mercredi au dimanche. Durée : 1h00. Tél : 01 44 58 15 15. Jusqu’au 3 juillet. Légende photo : Paumé, perdu…Sganarelle : Julie Sicard dans Le Mariage Force de Molière – Mise en scène Louis Arène. Photographie de Brigitte Enguérand/ Collection Comédie-Française. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 30, 2021 4:54 PM

|

Par Francis Marmande dans Le Monde - 27 déc. 2021 « L’année Molière » (1/5). Il y a quatre cents ans, en janvier 1622, naissait Jean-Baptiste Poquelin. Son œuvre, sa langue et son miroir tendu au monde ont bouleversé des générations de spectateurs. Notre chroniqueur nous raconte sa première rencontre. Samedi d’été 1955, plein soleil. Vers 11 heures, nous quittons l’école de campagne en rang par deux. Senteurs de sureau et de foin. Les papillons mènent leur ballet compliqué. Une vache nous regarde, plutôt perplexe. Nous, petit troupeau d’oies en béret et pantalons courts, mené par l’instituteur, M. Loustalot. Nous descendons la longue rue Maubec, passons devant la synagogue, traversons l’Adour, et enfin nous entrons « en ville ». Nous avons entre 8 et 14 ans. Au Théâtre municipal de Bayonne, grande première, nous allons assister à une représentation du Bourgeois gentilhomme. Rideau rouge, trois coups, surgissement des décors, des costumes, des femmes, le ridicule, l’amour : première émotion au théâtre, violente et définitive, l’émotion Molière… Ce fut comme une hallucination. Nous ne savions strictement rien, sauf le nom de l’auteur de la pièce. Jusqu’au premier rire, nous nous tenons à carreau. Très vite, telles les fusées du 14-Juillet, l’hilarité gicle de partout : sur scène, dans les rangs, dans l’âme… Rires à double détente, rires à trois bandes, rires complexes et très simples… Jamais, dans nos rêves les plus futuristes, nous n’aurions imaginé que des « grands », des anciens, des dames, pussent se déguiser, s’emperruquer comme si de rien n’était et jouer la comédie « dans la langue de Molière ». Du théâtre municipal, le souvenir exact que j’ai dans l’oreille – je ne sais ce qu’il en est des autres –, c’est l’étincelant rire de la servante Nicole. L’insolente découvre son bourgeois de maître, Monsieur Jourdain, attifé en gentilhomme très exagéré. Nicole est prise d’un rire ahurissant, un fou rire relancé par les borborygmes et les mimiques vexées du patron. Un rire trop humain, une merveille de rire, celui des fermières de là-haut qui ne sont pas de la haute. Le rire des rires. Parodie acrobatique Georges Forestier, préfacier de l’édition Molière de la « Bibliothèque de la Pléiade », fut le plus récent de nos Virgile, un guide pour nous, professeurs de littérature. Dans sa préface, le professeur de la Sorbonne construit ou déconstruit avec le brio d’une méthode au sang neuf les ambiguïtés du théâtre de Molière : ses demi-compromissions ; les connivences avec les publics dont il se joue ; le cache-cache avec les puissances du ciel et de l’enfer. La parodie en style d’acrobatie de saltimbanque italien et humour arlequiné de bouffonnerie, où se mêlent jeux de dupes avec les mondains, les galants, les coteries, leurs codes et leurs valeurs. Les connivences avec les uns et les autres, avec les dames, de plus en plus nombreuses en arbitres du goût… Le grand Forestier fut aussi, en radio, dans l’émission de Philippe Collin, sur France Inter, « Molière, le chien et le loup », le très minutieux biographe du tissu de mystères, de légendes, d’inventions perfides et de petits faits vrais sur la « vie » de Molière. Le miroir que tend Molière au monde a souvent dit sa vérité. Molière fait rire les dames, la cour, le roi, le soleil en personne, et un petit chat qui passait par là. Mis à part les pédants, les puritains, les jansénistes, les pères qui se prennent pour leur fonction, les maris itou, et l’Eglise, qui a toujours détesté le rire. Pas de révolution sans son puissant secret. « C’est moi qui t’ai tout appris », lui avait dit Madeleine Béjart, reine maîtresse de la troupe, qui se réservait les emplois drôles. Ajoutons le ton de la voix, les grimaces généreuses : ce mélange de dispositions et de bouffonnerie à l’italienne continue d’émettre. Molière semble avoir tout mâtiné de commedia dell’arte et s’arrange de tout, auteurs anciens ou contemporains Molière semble avoir tout mâtiné de commedia dell’arte et s’arrange de tout, auteurs anciens ou contemporains, sans excès de scrupule. L’auteur faisait rire avec le politique, la religion, le sacré, les vices, l’excès de rigueur, les obsessions qui frisent la folie, pour mettre en lumière la lutte politique sans merci entre idéalisme et matérialisme, conte les dévots de tout poil, la Compagnie du Saint-Sacrement, la limite des limites qui aboutit tout de même à la double interdiction du Tartuffe. Son remède ? Les femmes, les libertins en secret, au sens du siècle : Gassendi, mais aussi bien ce Géraud de Cordemoy (1626-1684), auteur du Discours physique de la parole, qui inspire en douce le maître de phonétique de Monsieur Jourdain, scène hilarante jusqu’au délire. Il n’y a pas que le Bon Dieu sur terre : le rire aussi gît dans les détails. Et puis il y a l’amour, ce grand maître. Car « vivre sans amour n’est pas proprement vivre. » Langues multiples De son théâtre, Molière fait la preuve par les tréteaux. Farceur génial, il s’attribue les rôles les plus énergumènes. Dom Juan ? Certainement pas : il choisit de jouer Sganarelle. Alceste ? Oui, mais il en fait, bizarre, « l’homme aux rubans verts ». Or, le vert était la couleur des bouffons. On rit beaucoup sur scène, dans Le Misanthrope – moqueries, rites des salons, scène des portraits –, mais on rit beaucoup moins dans la salle. Le miroir s’est inversé. Dans Molière, les personnages s’incarnent dans leurs langues, car elles sont aussi plurielles que leurs rôles. Par quelle évidence criante dit-on couramment, même les footballeurs en interview, qu’untel s’exprime « dans la langue de Molière » ? Ce serait plus vrai de dire « dans les langues de Molière » tant elles sont multiples, couvrant tous les territoires, brillant soudain dans le parler d’un paysan rebelle : le Pierrot du Dom Juan télévisé par Marcel Bluwal en 1965 et joué par l’extraordinaire Angelo Bardi, ex-TNP. L’émotion Molière est émotion des langues. Une émotion qui dure. La dernière « Nicole » que j’ai vue, c’est Manon Combes (2020, mise en scène de Denis Podalydès). Un des plus beaux rires de Nicole qu’il m’ait été donné d’entendre. Jeanne Beauval, cantatrice et créatrice du rôle (1670), avait inventé, peaufiné ce rire. Sur texte imprimé, on lit quoi ? « Hi, hi, hi », etc. Tu parles d’un texte… Or, de 1670 à nos jours, ce rire s’est transmis de « Nicole » en « Nicole », en se faufilant dans les failles de l’espace-temps… Par le fil mystérieux de l’amour comédien et de l’esprit de troupe. Magie Molière. Emotion Molière… Trois cent cinquante ans après, les temps qui s’annoncent vont être aussi cruciaux que révélateurs. Francis Marmande - Le Monde « L’année Molière », une série en cinq épisodes

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 30, 2021 4:38 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 29 déc. 2021 « L’année Molière » (3/5). Vénéré par certains comédiens, l’auteur, dont on fête les 400 ans, suscite chez d’autres des réactions moins passionnées.

Molière a 400 ans, et sa jeunesse semble inaltérable. Des norias d’enfants continuent à hurler de rire devant Les Fourberies de Scapin ou Le Bourgeois gentilhomme, et des générations d’adolescents à découvrir le théâtre en étudiant à l’école Le Misanthrope ou xb Cette stature de « patron » du théâtre français fait-elle de Molière, pour autant, l’auteur qui fait rêver les jeunes comédiens de notre pays ? A trop connaître – ou avoir l’impression de connaître – l’auteur qui professait qu’« il nous faut en riant instruire la jeunesse », la nouvelle garde a-t-elle envie de partir en courant, ou de s’inscrire dans un héritage ? Les réponses sont multiples, bien sûr. En juillet, au Festival d’Avignon, une jeune troupe réunie sous l’étendard du Nouveau Théâtre Populaire a montré avec éclat son plaisir à le jouer, encore et encore, en montant un marathon composé de Tartuffe, Dom Juan et Psyché. Dans la Maison de Molière elle-même, la Comédie-Française, les chemins pour arriver jusqu’au « patron » peuvent être très divers, pas toujours si évidents. En témoignent deux comédiennes et deux comédiens, âgés de 29 ans à 39 ans : Claire de La Rüe du Can, Séphora Pondi, Sébastien Pouderoux et Stéphane Varupenne. A partir de mars 2022, les premières vont jouer, sous la direction des seconds, Les Précieuses ridicules. Stéphane Varupenne jouera par ailleurs Sganarelle dans le Dom Juan, mis en scène par Emmanuel Daumas, et Sébastien Pouderoux se glissera dans la peau de La Grange, camarade de scène de Molière, dans Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres…, un spectacle biographique imaginé par Julie Deliquet. Seule Séphora Pondi, toute nouvelle recrue de la troupe de la Comédie-Française, dit devoir sa vocation à l’auteur national Et sans grande surprise, pour trois d’entre eux sur les quatre, Molière n’est pas à l’origine de leur rêve de théâtre, et ils ont mis du temps à y revenir. Seule Séphora Pondi, toute nouvelle recrue de la troupe, qui est née à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et a « vécu dans à peu près toutes les banlieues de Paris », selon sa propre expression, dit devoir sa vocation à l’auteur national. « Les premières émotions théâtrales que j’ai eues, c’est de voir, au lycée, des camarades jouer des scènes de Molière, raconte-t-elle. La façon dont elles étaient prises en charge était très moderne. Même lorsqu’il s’agissait de scènes écrites en vers, comme dans les grandes comédies de cour, j’avais l’impression de tout entendre, de tout saisir, que c’était très proche de nous. On avait 16 ans ou 17 ans, et tout paraissait extrêmement actuel, simple, facile à jouer, concret, grâce au rythme, à l’écriture… » Lire aussi Article réservé à nos abonnés Dans les coulisses de la Comédie-Française, pour les 400 ans de Molière Jamais Séphora Pondi n’a eu le sentiment d’un univers daté, lointain. « Ce qui a fait que Molière a échappé à la ringardise, pour moi, c’est que j’ai remarqué d’emblée à quel point c’est une langue qui met en mouvement. Je voyais bien que la traverser impliquait une pulsation, un rythme, une physicalité, qui remettait les enjeux au présent, et rendait tout ultra contemporain et actuel. C’est cela, le gage d’intemporalité de Molière : c’est écrit à la perfection, et en même temps sans effort, et donc tout dans cette écriture nous porte, on a l’impression que cela nous appartient. Il y a un côté très démocratique chez Molière ! », résume-t-elle dans un grand éclat de rire. Célimène « tout à fait féministe » Pour ses trois camarades, les voies moliériennes ont été plus tortueuses. « Molière, c’est un peu le “papa” du théâtre français, qu’on a envie de fuir, s’amuse Claire de La Rüe du Can. Et à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), que j’ai faite, on était très tournés vers la création contemporaine… » Puis la jeune femme est entrée à la Comédie-Française, à 22 ans, et s’est retrouvée à jouer les Angéliques du Malade imaginaire et de George Dandin, ou Hyacinthe dans Les Fourberies de Scapin. Et elle s’est prise à les aimer beaucoup, ces rôles, et la personne qui les avait écrits. Claire de La Rüe du Can, comédienne : « Un homme qui a écrit un rôle aussi sublime que celui d’Agnès dans “L’Ecole des femmes” ne peut pas être misogyne ! » « Les rôles de jeunes premières ont assez mauvaise réputation auprès des actrices d’aujourd’hui, constate-t-elle. Elles sont considérées comme des ingénues, des petites filles, des petites voix, que Molière aurait négligées dans l’écriture. Je trouve ces rôles en fait beaucoup plus complexes, et j’ai adoré les défendre. J’ai remarqué aussi qu’on les prive souvent de profondeur en les privant d’humour. Et du coup, c’est comme si elles n’avaient aucune réflexion, aucune prise sur ce qu’elles vivaient. Et même si certaines situations peuvent paraître datées, leur voix porte encore : quand George Dandin a été joué au Maroc, avec Anna Cervinka qui m’avait remplacée dans le rôle d’Angélique, le sort de cette jeune fille, mariée de force pour renflouer les caisses de ses parents, a résonné avec une force incroyable, et le spectacle a déchaîné les passions. » Comme ses trois camarades, Claire de La Rüe du Can tord d’ailleurs rapidement le cou à la réputation de misogynie de Molière, telle qu’elle a notamment été véhiculée par Antoine Vitez. « Un homme qui a écrit un rôle aussi sublime que celui d’Agnès dans L’Ecole des femmes ne peut pas être misogyne ! », s’exclame-t-elle. « Et le rôle de Célimène dans Le Misanthrope peut être vu comme tout à fait féministe », renchérit Séphora Pondi. Langue « liée à une époque » Pour les deux garçons de la bande, qui vont mettre en scène les deux jeunes femmes en Précieuses d’aujourd’hui, prises dans les vertiges des réseaux sociaux, Molière était plutôt, jusque-là, assez largement en dehors de leurs radars théâtraux. « Quand Eric Ruf nous avait demandé, il y a quelques années déjà, si on ne voulait pas monter un Molière, on avait répondu : “Jamais de la vie, ce n’est pas notre truc” », se souviennent-ils. « On a quand même du mal à se projeter aujourd’hui dans cette langue, assume Stéphane Varupenne. J’ai beaucoup joué Shakespeare à la Comédie-Française, et avec lui c’est plus simple : on est obligé de le traduire, et les traductions d’aujourd’hui parlent la langue d’aujourd’hui. On peut arriver plus facilement à se les mettre en bouche. Avec Molière, la langue est quand même liée à une époque. » Sébastien Pouderoux, comédien : « C’est difficile de se sentir immédiatement concerné quand on voit une pièce de Molière, aussi concerné qu’avec une pièce de Tchekhov » Sébastien Pouderoux, lui, se dit plutôt gêné par les intrigues, « où on est toujours ramené aux mariages forcés, aux barbons, à des rapports maîtres-valets et parents-enfants que l’on ne peut plus du tout traiter au premier degré de nos jours. C’est difficile de se sentir immédiatement concerné quand on voit une pièce de Molière, aussi concerné qu’avec une pièce de Tchekhov, par exemple. » Et pourtant, ils ont fini par dire oui à Eric Ruf, pour s’inscrire dans cette saison Molière proposée par la Comédie-Française, en entrevoyant les réjouissantes possibilités de mise en abyme avec notre époque offertes par Les Précieuses ridicules. Et ils ont retrouvé le plaisir de fréquenter Molière, aussi bien comme comédiens que comme metteurs en scène. « Une machine à jouer » « J’ai joué coup sur coup des spectacles fondés sur des adaptations de romans – de Proust, Coetzee et Dostoïevski –, et je dois reconnaître que revenir à du théâtre pur, à un auteur qui sait écrire des situations, des quiproquos, cela fait énormément de bien, en tant que comédien, concède Stéphane Varupenne. Je retrouve un plaisir de jeu purement enfantin. Molière, c’est ce qu’on appelle une machine à jouer, il offre des cadeaux, des punchlines incroyables. Et puis c’est un auteur qui parle vraiment de l’humain, avec une dimension universelle réelle, même si le mot est devenu assez galvaudé. » « Il a toujours existé des lectures au premier degré, consistant à voir juste le côté atrabilaire d’Alceste, ou benêt de Dandin, mais, à la base, il y a toujours la compréhension d’une émotion humaine très précise, l’angoisse, pour ne pas dire la folie, d’hommes qui sont en butte à des situations qu’ils n’arrivent pas à gérer, analyse Sébastien Pouderoux. Il y a chez lui un côté jusqu’au-boutiste qui nous plaît beaucoup, aussi. Il tire le fil de ses personnages jusqu’à la folie, jusqu’à l’absurde. » Stéphane Varupenne, comédien : Molière « ne se met aucune limite, dans la dissection des vices et des ridicules, quelle que soit la puissance de ceux qui les portent » « Ce qui me stupéfie, c’est son courage et sa lucidité, ajoute Stéphane Varupenne. Il ne se met aucune limite, dans la dissection des vices et des ridicules, quelle que soit la puissance de ceux qui les portent. Alors qu’on voit bien qu’aujourd’hui une telle attitude est devenue quasiment impossible : il y a bien encore une Blanche Gardin pour oser aller aussi loin, mais cette audace est très contestée. » Séphora Pondi aussi fait le lien entre Molière et l’humoriste française : « Ce mélange de noirceur et d’humour, c’est une manière d’être au monde qui nous parle beaucoup, à l’heure actuelle. Blanche Gardin est pile-poil sur cette zone trouble entre un humour qu’on peut trouver parfois assez lourdingue, un peu scatologique, et un certain désespoir. Pour moi, la grandeur de Molière, son élégance, elle est là, dans cet humour qui permet de traverser, de dépasser une angoisse existentielle », conclut la jeune comédienne. Les Précieuses ridicules, de Molière. Mise en scène : Sébastien Pouderoux et Stéphane Varupenne. Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier, 21, rue du Vieux-Colombier, Paris 6e. Du 25 mars au 8 mai 2022. « L’année Molière », une série en cinq épisodes

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 26, 2020 4:59 PM

|

Sur le site de l'émission d'Adèle van Reeth sur France Culture 26 mai 2020 écouter l'émission en ligne (50 mn) En 1664, Tartuffe est joué au château de Versailles, et immédiatement interdit. La pièce entrelace politique, social, religieux, métaphysique, psychologique, et en son coeur, questionne le pouvoir religieux sur celui du roi. Molière était-il un pourfendeur de la religion ? "Voici une comédie dont on a fait beaucoup de bruit, qui a été longtemps persécutée, et les gens qu’elle joue ont bien fait voir qu’ils étaient plus puissants en France que tous ceux que j’ai joués jusques ici. Les marquis, les précieuses, les cocus et les médecins, ont souffert doucement qu’on les ait représentés, et ils ont fait semblant de se divertir, avec tout le monde, des peintures que l’on a faites d’eux ; mais les hypocrites n’ont point entendu raillerie ; ils se sont effarouchés d’abord, et ont trouvé étrange que j’eusse la hardiesse de jouer leurs grimaces, et de vouloir décrier un métier dont tant d’honnêtes gens se mêlent. C’est un crime qu’ils ne sauraient me pardonner ; et ils se sont tous armés contre ma comédie avec une fureur épouvantable. (...) C’est aux vrais dévots que je veux partout me justifier sur la conduite de ma comédie ; et je les conjure, de tout mon cœur, de ne point condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention, et de ne point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent."

Molière, préface au Tartuffe L'invité du jour : Stéphane Braunschweig, metteur en scène et directeur de l’Odéon Théâtre de l’Europe Entrelacer les dimensions J’ai un faible pour ce "Tartuffe" qui croise les problématiques politiques, sociales, religieuses, métaphysiques, psychologiques, et qui les entrelacent. Dans le théâtre que je fais, l’entrelacement des dimensions est fondamental.

Stéphane Braunschweig Molière, pourfendeur de la religion ? Dans la préface, du Tartuffe, écrite en pleine querelle, Molière se justifie en disant qu’il attaque les hypocrites... on sait que la pièce parle des faux dévots, et il essaie de trouver un peu de crédit auprès des vrais dévots… le problème est que les vrais et les faux dévots ne sont pas toujours séparables… Les gens de la cour sont relativement inoffensifs, à l’époque, Louis XIV avait mis au pas sa noblesse. La question de la dévoterie, et derrière, la puissance du religieux sur le pouvoir, ça c’est une nouvelle dimension qui apparaît notamment avec l'influence de Madame de Maintenon... La façon dont le pouvoir royal peut être mis sous l’emprise des bigots, des dévôts et des puritains, c’est un vrai sujet politique à l’époque, et ce n'est pas étonnant que la pièce ait déclenché une telle querelle. Molière essaie de se frayer un chemin pour ne pas apparaître comme le pourfendeur de la religion mais c'est quand même toute cette question du pouvoir religieux sur le pouvoir du roi qui est en question.

Stéphane Braunschweig Sons diffusés : - Extraits du Tartuffe de Molière, mis en scène par Stéphane Braunschweig, joué au théâtre de l’Odéon du 17 septembre au 25 Octobre 2008. Captation : coproduction TNS, Seppia, Arte et Alsatic TV, réalisée par Stéphane Braunschweig

- Chanson de fin : Bob Marley, Hypocrites

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 10, 2018 7:10 AM

|

par Adèle Van Reeth sur le site de son émission Les Chemins de la Philosophie, sur France Culture 09/05/2018

Réécouter Molière, un drôle de philosophe (3/3) : Le rire qui pense, entretien avec Patric Dandrey (58 mn)

Quelle place le comique occupe-t-il dans les pièces de Molière? Peut-on corriger les hommes par le rire et la dénonciation par le rire suffit-elle?

Le théâtre de Molière est à la fois une lecture et une présence. Cette présence est celle du corps des comédiens sur la scène et celle révélée par le rire des spectateurs.

Le rire nous fait penser par le corps propose Patrick Dandrey, il nous prend aux entrailles.

Extraits

Molière, Dom Juan, Acte V – Scène 2 Dialogue entre Sganarelle et Dom Juan .Avec Jean Vilar (Dom Juan) et Daniel Sorano (Sganarelle) - TNP 1956

Molière, Le Misanthrope, Acte 1 – Scène 1 Dialogue entre Alceste et Philinte. Avec François Beaulieu (Alceste), Michel Duchaussoy (Philinte) –Comédie Française 1978

Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Acte 1 – Scène 1 Dialogue entre Monsieur Jourdain et Covielle

Avec Jean Le Poulain (M.Jourdain) et Guy Michel (Covielle) – Comédie Française 1980

Molière, Les fourberies de Scapin Acte III – Scène 2 Dialogue entre Scapin et Géronte

Avec Robert Hirsch (Scapin) et Michel Aumont (Géronte) – Comédie Française 1956

Molière, Le malade imaginaire, Acte 1 – scène 1 - Monologue d’Argan (le malade imaginaire)

Avec Alain Pralon - Comédie Française, FC janvier 2008

Molière, Le malade imaginaire, Acte III – Scène 5 et début de 6 Dialogue entre Argan, Monsieur Purgon (le médecin) et Toinette (la servante) puis introduction de Béralde (le frère d’Argan)

Avec Alain Pralon (Argan), Christian Blanc (M.Purgon), Catherine Hiegel (Toinette) et Alain Lenglet (Béralde) - Comédie Française, FC janvier 2008

Chroniques

10H55

Réécouter Fukushima : 7 ans de réflexion

5 MIN

Le Journal de la philo

Fukushima : 7 ans de réflexion

PODCAST

BIBLIOGRAPHIE

La guerre comique. Molière et la querelle de L’Ecole des femmes

Patrick Dandrey

Hermann, 2014

INTERVENANTS

Patrick Dandrey

professeur de littérature française du XVII° siècle à l’Université Paris-Sorbonne.

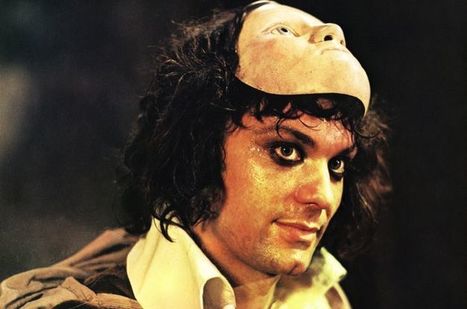

Légende photo : Philippe Caubère joue Molière dans le film éponyme d'Ariane Mnouchkine (1978)• Crédits : LES FILMS 13 / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 - AFP Autres émissions : Ils tournent le dos au réel pour chercher ce que l'un appelle le beau, l'autre le changement, mais ni l'un ni l'autre ne sait ce qu'il entend par là...Dom Juan et Monsieur Jourdain sont-ils si différents qu'on pourrait le croire? (Re)-découvrez avec Michael Edwards un Molière qui fait brûler les planches - littéralement quand Dom Juan est englouti par les flammes de l'enfer-, un Molière qui n'a de cesse d'inventer un théâtre total. INTERVENANTS Le 26 décembre 1662, L'Ecole des femmes est jouée pour la première fois au théâtre du Palais Royal. La pièce remporte un franc succès mais suscite jalousie et critiques de la part des autres troupes de théâtre. Molière fait rire par les personnages grotesques et ridicules qu'il met en scène mais il renvoie également chacun de nous à nos vices et défauts. La comédie porte ici le comique à sa fonction suprême : celle de révéler la nature humaine. ExtraitsMolière, L’école des femmes Acte 1 – Scène 4, dialogue entre Arnolphe et Horace, le prétendant à l’amour d’Agnès.Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Michel Aumont et Raymond Acquaviva (Comédie Française) 1977 Molière, L’école des femmes, Acte III – scène 3, dialogue entre Arnolphe et Horace. Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Michel Aumont et Raymond Acquaviva (Comédie Française) 1977 Molière, L’école des femmes, Acte 3 – Scène 2, dialogue entre Arnolphe et Agnès.Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Michel Aumont et Isabelle Adjani (Comédie Française) 1977 Molière, L’école des femmes, Acte 5 – Scène 4, dialogue entre Arnolphe et Agnès.Mise en scène de Jean-Paul Roussillon avec Michel Aumont et Isabelle Adjani (Comédie Française) 1977 Molière, L’impromptu de Versailles, Acte I – Scène 4, dialogue entre Molière et un homme de qualité, Brécourt, RTF, 1951 avec François Perrier (Molière) et François Chaumette (Brécourt)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 7, 2016 11:58 AM

|

Amphitryon de Molière Mise en scène Guy Pierre Couleau

Attention, les Dieux descendent sur terre semer la zizanie ! Jupiter, le dieu des dieux, est tombé amoureux de la mortelle Alcmène.

Pour la séduire, il prend les traits de son époux, Amphitryon, pendant que ce dernier est parti au combat. Le fidèle Mercure, lui, contrefait Sosie, le valet de la maison. Le subterfuge est divin, jusqu’au moment où le vrai Sosie revient…et tombe nez à nez avec cet « autre moi ».

Quand les modèles font face à leurs imposteurs ou quand leurs femmes préfèrent à l’original sa copie, on peut faire confiance à Molière pour multiplier quiproquos, doubles sens et faux- semblants. Dans cette longue nuit des sosies, il nous prête à rire de ces dieux manipulateurs et voyous, de ces hommes dupés et incapables de distinguer le vrai du faux. Une comédie subversive et cruelle sur la manipulation et la perte de toute certitude.

avec Frédéric Cherboeuf, Luc-Antoine Diquéro, Isabelle Cagnat, Kristof Langromme, Nils Öhlund, Jessica Vedel, Clémentine Verdier assistante à la mise en scène Carolina Pecheny

La presse

"Théâtre de tréteaux et scénographie cosmique éblouissante, Guy-Pierre Couleau réunit une troupe d'élite pour interpréter les variations amoureuses des mortels et des dieux. Une comédie enlevée, dont la fantaisie donne à penser." La Terrasse

"Molière remis au goût du jour par l'équipe de la Comédie de l'Est. Un modèle du genre à ne rater sous aucun prétexte." L'Alsace

Théâtre de Sartrouville - CDN Grande salle numérotée | 1H45 MAR. 10 MAI 16 : 20H30 MER. 11 MAI 16 : 20H30 JEU. 12 MAI 16 : 19H30

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2016 6:51 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération :

Grâce au travail du metteur en scène Jean-François Sivadier avec le magnétique Nicolas Bouchaud, le classique de Molière gagne en fraîcheur.

Tiens, dans Dom Juan, il y a un naufrage ! On l’avait oublié. Certes, c’est une simple barque qui est renversée, une péripétie la plupart du temps éludée puisqu’elle est narrée au passé, en problème résolu. Dom Juan, dont l’intérêt vient d’être capté par la paysanne Charlotte, évoque une «bourrasque», tandis que Sganarelle parle de «péril de mort» et Charlotte de «noyade» heureusement évitée.

Dans la mise en scène de Jean-François Sivadier, ce sont les cieux qui tremblent, et dans ce décor composé de planètes mobiles, ce tremblement n’a rien d’une métaphore. D’ailleurs, nous, le public, ne sommes épargnés par le cyclone que grâce à la prévenance de Pierrot (Stephen Butel) qui nous met en garde dans sa langue particulière - en breton à Rennes, a-t-on pu lire sans être capable de le vérifier. Des moments oubliés mais ressuscités grâce à un passage au crible attentif du texte, cette mise en scène de Jean-François Sivadier en est remplie. Quelle impression étrange, lorsque le travail d’une équipe réussit à donner le sentiment aux spectateurs qu’ils découvrent une pièce archiconnue pour la première fois ! Et ce, en premier lieu, grâce aux acteurs, Nicolas Bouchaud (Dom Juan), Vincent Guédon (Sganarelle), Stephen Butel (Pierrot, Dom Alonse, Monsieur Dimanche) mais aussi Marie Vialle (Elvire, Mathurine) et Lucie Valon (Charlotte, le pauvre, la violette) qui jouent la pièce au présent, et non comme si la fin était courue d’avance. C’est élémentaire, mais si rare.

Vrai blasphémateur

Avec pour conséquence que ce Dom Juan est le plus grand public qui soit, et pas seulement parce que Sivadier choisit les effets spéciaux pour traiter l’apparition si difficile de la statue du Commandeur. Un Dom Juan que l’on engage à voir avec des enfants, des adolescents, des personnes qui ne vont pas au théâtre, et qui ignorent tout de la pièce, ne serait-ce que parce qu’elle mise sur le plaisir du jeu et du texte. Dès que Sganarelle prend la parole, à la scène inaugurale du Ier acte, on est saisi par la clarté de Vincent Guédon. Non, Sganarelle n’est pas qu’un subalterne, faire-valoir de Dom Juan. C’était d’ailleurs Molière qui jouait l’homme à la bonne parole, et Sganarelle apparaît ici plus subversif que seulement crédule, tant c’est lui qui mène les entretiens et s’arrange pour que Dom Juan livre le fond de sa pensée sur la nécessaire inconstance en amour et son absence de foi. C’est lui aussi le vrai blasphémateur, qui met dès le début de la pièce a égalité la croyance en Dieu et en celle du loup-garou. Tout cela, Vincent Guédon le fait entendre. Comme Nicolas Bouchaud (lire ci-contre) fait percevoir la faculté de Dom Juan à laisser s’enferrer ses interlocuteurs dans leur logique, et à les séduire aussi par son écoute, c’est-à-dire son silence.

Comment interpréter Dom Juan aujourd’hui ? Comment jouer cet homme qui «goûte une douceur extrême à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l’innocente pudeur d’une âme qui a peine à rendre les armes […]» ? Comment faire pour que les propos de cet «épouseur du genre humain», qui promet mais ne tient pas et à qui aucune ne résiste, ne sonnent pas atrocement ringards ? Faut-il le concevoir en repoussoir, en (vieux ou jeune) beau pétri d’illusions ? En homme fatal surtout à lui-même, façon DSK ? Ce serait en tout cas un parti pris très correct. Toute l’intelligence de l’interprétation de Nicolas Bouchaud est de proposer l’inverse : en faire un être à la séduction active. Le plus efficace, c’est alors de s’adresser au public et de le conquérir, lui, d’abord.

Promesse trahie

Ainsi pour sa première entrée en scène, ce Dom Juan surgit, ni de cour, ni de jardin, mais de la salle. Et lorsqu’il demande à une spectatrice son prénom, sa ville d’origine, les commente à la manière d’un animateur radio, et offre à l’heureuse un bouquet, pour le lui reprendre ensuite, puisqu’il a entraperçu une autre spectatrice, nouvelle proie, c’est bien de cela qu’il s’agit : faire entrer le plus frontalement possible le public dans le jeu, s’appuyer sur lui, afin qu’il éprouve à la fois sa séduction et sa méchanceté en actes. Le soir où nous y étions, la première spectatrice se lève et embrasse l’acteur, ce qui provoque l’applaudissement de la salle. «Les réactions ne sont jamais les mêmes, nous confiera Nicolas Bouchaud. J’ai été surpris que cette femme se lève pour me remercier - et presque gêné de lui retirer le bouquet trente secondes plus tard et du léger désarroi qu’elle affichait.» Dom Juan, homme d’un autre temps ? Certainement pas, lorsque sa rhétorique met l’autre échec et mat. «J’ai cru que notre mariage n’était qu’un adultère déguisé», lance Dom Juan à la face d’Elvire en ultime justification de sa promesse trahie. Ce faisant, ce qu’on entend et ce que fait résonner l’acteur, c’est qu’il sait qu’elle sait qu’il lui ment et qu’il l’enferme, non dans un couvent, mais dans des mots sans sortie de secours.

Dom Juan, l’homme dont les mots sont des actes : telle est l’interprétation de Nicolas Bouchaud. Pas dupe, Elvire s’en va, pour ne pas «exhaler en vaines paroles». Bonne façon de signifier sa colère et de claquer une porte invisible.

Anne Diatkine Envoyée spéciale à Rennes

Dom Juan de Molière m.s. Jean-François Sivadier. TNB, Rennes (35). Jusqu’au 2 avril. Rens. : www.t-n-b.fr/fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2016 6:49 PM

|

Dom Juan, sans peur et sans panache Par Fabienne Darge dans Le Monde :

Comment peut-on croire en un dieu en carton-pâte ? Et un dieu peut-il être autre chose que cela, du carton-pâte, une illusion, une idée, un (mauvais) personnage de théâtre, une création venue de l’esprit de cette créature autrement brillante que lui, l’homme ? Il semblerait bien que ce soit ce que nous disent Jean-François Sivadier et son équipe, dans ce Dom Juan créé à Rennes le 22 mars, et qui va ensuite voyager pendant de longs mois à travers la France.

Car Dieu n’est pas très bon acteur, dans ce spectacle. Non plus que Dom Juan d’ailleurs qui, incarné par Nicolas Bouchaud (lui excellent comédien), a tout d’un ringard de seconde zone dans une soirée karaoké du samedi soir. Dom Juan est peut-être un séducteur sur le retour, mais il a un truc : il n’a pas peur. Et jusqu’au bout, il blasphémera s’il a envie de blasphémer, et il affrontera la chimère divine sans reculer et sans ciller, préférant la chair fraîche aux vues de l’esprit.

Bric-à-brac imaginaire

Dans Dom Juan, une des grandes machines de guerre lancées par Molière contre les hypocrisies sociales et religieuses, Dieu tue. Ou plutôt les hommes tuent en son nom, comme ils tuent en son nom depuis de longs mois, de longues années, des siècles. Mais là, cela s’était passé le jour-même, à Bruxelles, lors de cette première du 22 mars, et c’était aussi déboussolant pour les spectateurs que pour la troupe de Sivadier, qui n’a évidemment pas choisi de monter cette pièce par hasard.

Jean-François Sivadier, Nicolas Bouchaud et leurs comparses abordent Dom Juan à leur manière, en tenants d’un théâtre ludique et jouissif, qui joue avec un plaisir presque enfantin des codes de la théâtralité. Leur spectacle brasse tout un bric-à-brac imaginaire, des Trois Mousquetaires au folklore bretonnant – le paysan Pierrot s’exprimant en breton pour la plus grande joie des spectateurs rennais. Il décline l’idée du toc, du faux, sur tous les tons.

Le parti pris n’est pas simple. Il n’est pas sûr qu’il ait été tout à fait tenu ni tout à fait lisible lors de cette première du 22 mars, où tout le monde, acteurs comme spectateurs, semblait perclus de tristesse, après ces attentats de Bruxelles, et où Nicolas Bouchaud a d’ailleurs manqué se blesser en glissant sur le plateau. Ce Dom Juan est apparu par moments comme un peu kitsch, un peu forcé du côté de la farce.

« Jeu dans le jeu »

La mayonnaise devrait prendre avec le temps, au vu des qualités néanmoins nombreuses réunies sur le plateau. La soirée offre d’abord le plaisir de retrouver ou de découvrir trois piliers de la troupe de Sivadier, virtuoses dans ce « jeu dans le jeu » qu’a développé le metteur en scène français : Vincent Guédon, qui aborde Sganarelle, comme tous ses rôles, avec fraîcheur et finesse ; Stephen Butel (Pierrot, Dom Alonze), toujours entre le rire et l’effroi ; et bien sûr Nicolas Bouchaud, qui ne cherche pas à rendre le « grand seigneur méchant homme » sympathique ou flamboyant. C’est un libertin au petit pied, qui lit La Philosophie dans le boudoir, de Sade, et ne s’attache à rien, si ce n’est à son désir de vivre comme il l’entend.

La scénographie à surprises et à métamorphoses est également une vraie réussite, dans le registre du théâtre de plateau. Avec tout cela, on saluera l’obstination que les Sivadier-Bouchaud mettent à poursuivre dans la voie d’un théâtre populaire de qualité, qui semble de plus en plus abandonné par les élites politiques et médiatiques, au profit de projets aux accents plus « people », ou destinés à entretenir le snobisme d’une micro-élite, quand ce n’est pas les deux à la fois. Pour toutes ces raisons, et malgré les réserves émises, on peut penser que le Dom Juan de Jean-François Sivadier est bien plus utile dans le paysage que des spectacles qui ne flattent que le narcissisme de quelques-uns.

Dom Juan, de Molière. Mise en scène : Jean-François Sivadier. Théâtre national de Bretagne, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. : 02-99-31-12-31. Du lundi au samedi à 20 heures, jusqu’au 2 avril. Durée : 2 h 45. www.t-n-b.fr. Puis tournée jusqu’en janvier 2017, à Bordeaux, Cergy-Pontoise, Le Mans, Châteauvallon, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Villeneuve-d’Ascq, etc., et, en septembre, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale)

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 4, 2015 8:09 PM

|

Par Joëlle Gayot pour Télérama sortir : Il y a cinquante ans, le théâtre se révélait à lui avec “L'Avare”, de Molière. Aujourd'hui, le comédien enfile enfin le costume d'Harpagon. Etes-vous troublé de jouer enfin le rôle qui a déclenché chez l'enfant que vous étiez le désir de théâtre ? Ce que je peux affirmer, c'est que je me dis pour la première fois, presque chaque soir, que je joue bien un rôle. C'est déjà considérable ! Je sais qu'il y a là un artisanat acquis et qui construit quelque chose. Ce n'est pas un hasard si presque cinquante ans de vie ont passé entre la première fois où j'ai vu L'Avare et maintenant. Pourquoi ces allusions au « Parrain » de Coppola dans le spectacle ? Ce n'est pas l'avarice qui détermine le personnage, mais sa folie maladive de la possession, ce gros tas d'argent qu'il cache comme un énorme cancer dans son jardin. Harpagon m'évoque Marlon Brando. Comme lui, il a des émotions. Je n'ai pas à le juger. Il peut m'être odieusement sympathique. Vous avez joué Dom Juan en 1987 puis, dix ans plus tard, vous avez filmé la pièce. Pourquoi ? Ce qui m'est arrivé avec Dom Juan est très curieux. J'ai eu besoin d'y retourner viaun film parce que la pièce me tourmentait au plus haut point sur une question précise : la séduction. A l'époque où je l'ai jouée sur scène, j'étais un jeune premier. On disait que j'étais beau. On me voyait dans Bel Ami ou dans Le Comte de Monte-Cristo. Je vivais cette situation très bizarrement. Mon corps et ma pensée n'acceptaient pas ce qui se passait. Je n'étais pas encore ce que François Truffaut appelle « un acteur nu ». C'était trop tôt. Tout n'était pas encore en place. Vers quelles aventures Molière pourrait-il encore vous entraîner ? J'aimerais reprendre la trilogie : Dom Juan, Le Misanthrope et Tartuffe, avec Denis Lavant. Il assumerait les premiers rôles et moi, les seconds. Je voudrais montrer à quel point Molière, tout en écrivant un théâtre bourgeois, ne cesse de créer un désordre nécessaire. Même en étant un auteur classique, il trouve ce créneau très étroit où la liberté de dire est encore possible. Ainsi, Dom Juan désordonne le monde, Alceste, la classe dirigeante et Tartuffe, la famille. Ce projet de trilogie me turlupine mais il est compliqué à réaliser. A commencer par le fait que je ne suis pas sûr de devoir moi-même le mettre en scène. La mise en scène, c'est un vrai métier. Qui sont les Molière du XXIe siècle ? Ce sont les écrivains metteurs en scène qui assument cette place de perturbateurs. Ils dérangent, ils provoquent. Ils perpétuent la vie du théâtre. Le théâtre n'est pas là pour donner de l'aspirine ou dire des choses attendues. Avez-vous postulé pour rentrer à la Comédie-Française ? Non ! Et je ne suis pas sûr que j'accepterais si on me le proposait. J'ai trop besoin de ma fainéantise pour pouvoir jouer le soir... L'Avare 02/10/2015 à 02/01/2016 au Théâtre Déjazet, Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 27, 2015 3:41 PM

|

Par Agnès Santi pour La Terrasse : Après une mise en scène réjouissante des Femmes savantes en 2011, Marc Paquien revient à Molière et met en scène Les Fourberies de Scapin, hommage éclatant au théâtre et à la comédie. Avec dans le rôle de Scapin Denis Lavant, comédien de haute volée peu familier de ce répertoire.

Avez-vous déjà joué Molière ?

Denis Lavant : Une fois ! En 1990, j’ai interprété le rôle de Cléante dans Le Malade imaginaire mis en scène par Hans Peter Cloos. J’ai davantage joué Shakespeare que les classiques français… Marc Paquien m’a proposé le rôle il y a un an, alors que je n’y pensais pas a priori. C’est l’un des derniers rôles de Molière, qu’il a abordé aux alentours de cinquante ans. C’est aujourd’hui mon âge, l’âge peut-être d’une certaine maturité, et après avoir interprété une palette de rôles très différents, cette proposition est tombée à point nommé. La pièce a été tellement jouée qu’il faut vraiment partir de la partition, la scruter et y chercher une vérité, sans vouloir à tous crins la moderniser. Il s’agit de se dépêtrer et de digérer la syntaxe de Molière, inhabituelle et curieuse, pour en faire un langage authentique. Je découvre un texte très fin où Scapin mène une vraie réflexion.

Dans quel univers est-on ?

D. L. : Marc Paquien a imaginé un espace au bord d’une jetée en dehors de la ville, avec sur le plateau la maison de Scapin, une cahute qu’il a fabriquée. C’est un lieu où tout le monde passe. Nous sommes à Naples dans un univers un peu forain, qui m’évoque Pulcinella et surtout l’extraordinaire Toto ! Les pères ne sont pas des aristocrates mais des commerçants, des petits mafieux qui se débrouillent ; ils sont interprétés par Daniel Martin et Jean-Paul Muel, et notre équipage compte aussi de tout jeunes acteurs. Molière s’inspire au départ de la farce, la commedia dell’arte, mais en tirant les ficelles de la comédie il crée un personnage d’une profonde densité humaine.

« En tirant les ficelles de la comédie Molière crée un personnage d’une profonde densité humaine ».

Quelle sorte de valet est Scapin ?

D. L. : Ce n’est pas un valet ordinaire, un valet trépidant comme l’Arlequin de Goldoni. Scapin pense, invente, joue et calcule. « Habile ouvrier de ressorts et d’intrigues », il est doué et à la hauteur de ce qu’il prétend être. Même s’il a pu être joué masqué, il est loin d’être une figure ou un masque. Il a certes un statut social de serviteur, mais l’idée qui m’importe, c’est qu’il est d’abord un type désabusé revenu de tout qui a roulé sa bosse, qui est passé par les mains de la justice et a connu les galères. Il refuse d’ailleurs de s’impliquer au départ, et accepte finalement en une sorte de geste anarchiste de se mettre au service de la jeunesse et de l’amour, même si les jeunes peuvent aussi se laisser aller aux mêmes travers que les anciens. Une fois qu’il s’engage, Scapin déploie son art jusqu’à l’excès, jusqu’à prendre de l’argent aux pères pour aider les fils, jusqu’à assouvir sa vengeance contre Géronte dans cette fameuse scène du sac. C’est la plus belle représentation qu’il se donne à lui-même, avec un public aveugle ! Scapin rend concret l’imaginé, et la fièvre de la scène l’emporte jusqu’au bout de la course…

Propos recueillis par Agnès Santi LES FOURBERIES DE SCAPIN du 8 octobre 2015 au 30 avril 2016 Théâtre des Sablons

70 Avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, France Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine. Les 8 et 10 octobre à 20h30. Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois. Le 13 octobre à 20h30. Tél : 01 58 03 92 75. Puis tournée jusqu’en avril 2016.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 15, 2024 3:29 AM

|

Murielle Joudet dans Le Monde - 14 février 2024 Pour son passage derrière la caméra, le metteur en scène confond virtuosité et agitation, flamboyance et académisme.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/14/le-moliere-imaginaire-olivier-py-filme-un-etouffant-huis-clos-eclaire-a-la-bougie_6216475_3246.html

L’AVIS DU « MONDE » – ON PEUT ÉVITER Metteur en scène et ancien directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py passe derrière la caméra, sans trop s’éloigner de son premier amour : Le Molière imaginaire se veut un portrait libre et néanmoins documenté de l’homme de théâtre. S’écartant du biopic en bonne et due forme, Olivier Py préfère se focaliser sur les derniers instants de son héros (incarné par Laurent Lafitte, de la Comédie-Française) : selon la légende, Jean-Baptiste Poquelin serait mort le 17 février 1673 sur la scène du Théâtre du Palais-Royal, en pleine quatrième représentation du Malade imaginaire. Ce soir-là, l’artiste, très affaibli, continue pourtant de jouer, offrant au public le spectacle de sa lente agonie. Entre les coulisses et la scène, ce sont toutes les strates de son existence qui sont mobilisées : sa vie amoureuse ; son rapport au pouvoir et à la religion ; sa liaison supposée avec Michel Baron, grand comédien de l’époque, laquelle permet au metteur en scène d’évoquer un Molière bisexuel – fait accrédité par plusieurs biographes. Un grand tableau numérique On ne pourra pas dire, néanmoins, que le film contribue à revitaliser un monument national, qui n’en avait pas forcément besoin, c’est même plutôt un sentiment fort de claustration qui se dégage de ce huis clos éclairé à la bougie, aux couleurs saturées ocre et rouge, filmé à grand renfort de plans-séquences – le résultat ressemble à un vaste tableau numérique aux couleurs baveuses, particulièrement laid. La caméra gesticule en tous sens, les acteurs déclament et fatiguent. Au lieu de libérer l’émotion et le sens, ces partis pris esthétiques les enferment dans un dispositif qui prend son agitation pour de la virtuosité, son académisme pour de la flamboyance. Ce qui marche peut-être au théâtre épuise rapidement dans une salle obscure. Voir la bande-annonce du film Film français d’Olivier Py. Avec Laurent Lafitte, Stacy Martin, Bertrand de Roffignac (1 h 34). Murielle Joudet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 5, 2023 7:25 AM

|

Par Patrick Sourd dans Les Inrocks, 5 mai 2023 Manifeste pour un art du théâtre capable de consoler et de réparer, Arthur Nauzyciel réactive un spectacle d’anthologie en reprenant sa première mise en scène. Avec Le Malade imaginaire ou le Silence de Molière, Arthur Nauzyciel renoue avec son spectacle fondateur, créé en 1999, où il témoigne du désir d’aborder le plateau comme le lieu d’un art de la consolation et de la réparation. Ainsi, la pièce testamentaire de Molière est mise en perspective par une œuvre contemporaine, Le Silence de Molière où Giovanni Macchia se base sur des recherches historiques, pour écrire une interview de fiction rapportant les confessions d’Esprit-Madeleine Poquelin, la fille unique de Molière. La famille : scène de confrontation En 1673, Molière imagine pour Le Malade imaginaire, une scène convoquant une enfant de 7 ans prénommée Louison et il compte sur sa fille pour l’interpréter. L’enfant refuse de se prêter au jeu et on doit la remplacer. Revenir sur ce rendez-vous manqué est au cœur des enjeux du spectacle… Mais, celle qui, avec la complicité de Giovanni Macchia, va finalement incarner Louison sur le plateau n’est plus une enfant, mais une femme capable de mettre des mots sur les griefs qu’elle tient contre son père. Ce faisant, Arthur Nauzyciel initie à l’heure de la mort de Molière le cérémonial bouleversant des retrouvailles entre le père et la fille. Résumant son propos, le metteur en scène précise, “Le Silence, c’est l’histoire d’une fille qui a dit ‘non’ au théâtre, ‘non’ à sa famille, ‘non’ à son père, ‘non’ à son nom. Le Malade imaginaire, c’est l’histoire d’un homme qui meurt au théâtre, en rêvant que sa famille lui pardonne d’être né Poquelin et de mourir Molière.” Invitation dans un deuil privé On entre avec délicatesse dans l’intimité d’une famille qui n’ignore rien du fait que le chef de leur troupe se meurt. Dans le décor d’une chambre tendue de voiles mobiles qu’on bouge au fil de l’action, les personnages semblent se déplacer dans le temps suspendu d’un labyrinthe d’émotion qui les enferme. Anticipant sur l’issue fatale, l’espace central, où la présence d’un fauteuil vide jouxte celle d’une servante, figure une chapelle ardente, cette lampe qui reste allumée en permanence sur le plateau quand on y joue plus. Remettre le spectacle sur le métier en reformant l’équipe à l’origine de sa création nous permet de retrouver l’époustouflant Laurent Poitreneaux dans le rôle d’Argan (créé par Molière) et la bouleversante Catherine Vuillez dans celui d’Esprit-Madeleine Poquelin-Louison. Sans nostalgie mais, pour acter d’une promesse pour l’avenir, Arthur Nauzyciel distribue les autres rôles à sept jeunes interprètes issus de la promotion dix de l’école du Théâtre national de Bretagne. Tous sont magnifiques et le futur leur appartient. Le Malade imaginaire ou le Silence de Molière d’après Molière et Giovanni Macchia, mise en scène Arthur Nauzyciel. Jusqu’au 16 mai, Théâtre national de Bretagne, Rennes. En tournée jusqu’en avril 2024.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2022 8:49 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 29 juin 2022

Julie Deliquet a imaginé la vie collective que mène l’auteur, acteur et chef de troupe, sans réussir à la rendre aussi passionnante que les pièces qu’il a écrites.

Qui n’a jamais eu envie de s’inviter chez Molière ? D’entrer dans les secrets de fabrication d’une œuvre qui, en France, fait partie d’un substrat commun ? On en sait finalement peu sur la vie de notre grand auteur national, notamment parce qu’il n’a pas laissé, à sa mort, d’écrits personnels. Acteur, auteur, chef de troupe, grand ordonnateur des plaisirs du roi, Molière, sans doute, vivait sa vie à cent à l’heure, sans avoir le temps de la consigner. Julie Deliquet tente le pari d’entrer dans cette intimité, pour la dernière création de la saison Molière programmée par la Comédie-Française depuis janvier. Avec Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, elle saisit l’auteur et sa troupe à un moment-clé de leur histoire. On est au printemps 1663, Molière vient de triompher avec L’Ecole des femmes. Ce succès déchaîne une cabale, à laquelle l’auteur réplique avec La Critique de l’Ecole des femmes, qui lui permet de délivrer une profession de foi pour la comédie, et avec L’Impromptu de Versailles, dans lequel il se montre lui-même dirigeant une répétition. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique La metteuse en scène les a imaginés, tous, dans la vie collective qu’ils mèneraient dans un appartement sur deux étages au décor bohème et chaleureux. Autour du chef de troupe, il y a là Madeleine Béjart et sa fille, Armande, qui vient d’épouser Molière, Mlle du Parc et Mlle de Brie, actrices, ainsi que les comédiens Brécourt, du Croisy et La Grange qui, plus tard, deviendront les premiers sociétaires de la Comédie-Française. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique. On y retrouve le sens de l’atmosphère qui est celui de Julie Deliquet, notamment dans les scènes de groupe à la douceur toute tchékhovienne, éclairées à la bougie, où s’estompent les frontières entre la fiction et le réel. Le spectacle est plaisant et non dénué de charme, comme toujours chez cette metteuse en scène qui elle aussi porte haut le théâtre de troupe. Malgré toutes ces belles qualités, Jean-Baptiste, Madeleine, etc. trouve rapidement sa limite : la vie de Molière, telle qu’elle est représentée ici, ne parvient pas à être aussi intéressante que ses pièces. Acteurs merveilleux de fraîcheur Et cela même alors que les acteurs réunis ici sont magnifiques, au sommet de leur talent. A commencer par Clément Bresson, qui est un Molière flamboyant, un peu extrême et totalement crédible. Le voir jouer Molière lui-même en train de jouer est un de ces vertiges pirandelliens dont on se souviendra. Autour de lui, toutes et tous sont merveilleux de fraîcheur, de vie et de transparence de jeu : Florence Viala (Madeleine), Adeline d’Hermy (Armande), Elsa Lepoivre (Mlle Du Parc), Pauline Clément (Mlle De Brie), Serge Bagdassarian (Du Croisy), Hervé Pierre (Brécourt) et Sébastien Pouderoux (La Grange). Et pourtant, on ne retrouve pas totalement ici la magie, l’alchimie particulière qui s’étaient créées entre Julie Deliquet et la troupe du Français pour Fanny et Alexandre, en 2019. La raison en est simple : dans ce spectacle sur l’auteur Molière, ce qui manque, c’est justement un auteur. Ainsi se clôt la saison Molière de la Comédie-Française : sur un bilan en demi-teinte. La volonté de redonner un coup de jeune au patron était louable, pour ne pas dire salutaire, mais la plupart des spectacles créés dans ce cadre depuis janvier n’ont pas réellement convaincu, à commencer par le Tartuffe pour le moins racoleur signé par Ivo van Hove. Pour retrouver Jean-Baptiste Poquelin en sa vie ordinaire et extraordinaire, on recommande, encore et encore, la biographie que lui a consacrée Georges Forestier (Molière, Gallimard). L’historien y décape un certain nombre de clichés recouvrant le monument national, et son statut dans une société où les comédiens étaient des réprouvés, mais où il a su se faire une place tout à côté du Roi-Soleil. « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres », d’après Molière. Mise en scène : Julie Deliquet. Comédie-Française, salle Richelieu, à 14 heures ou 20 h 30 en alternance, jusqu’au 25 juillet. De 5 € à 42 €. www.comedie-francaise.fr Fabienne Darge Légende photo : Guillaume Marcoureau (Hervé Pierre), Armande Béjart (Adeline d’Hermy), Mlle Du Parc (Elsa Lepoivre) et Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (Clément Bresson) dans « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres... », de Molière, à la Comédie-Française, salle Richelieu, le 8 juin 2022. BRIGITTE ENGUERAND

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 13, 2022 12:54 PM

|

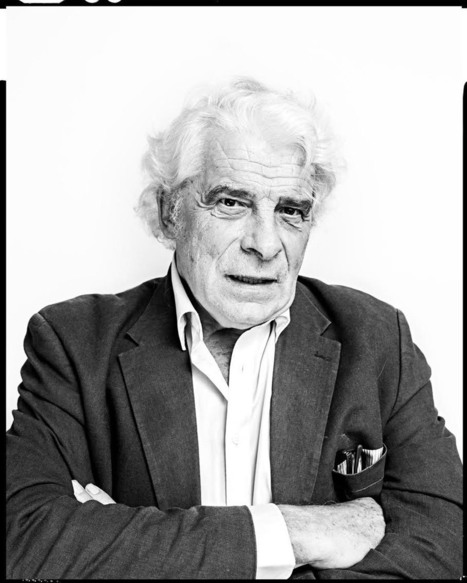

Propos recueillis par Fabienne Darge dans Le Monde - 13 janvier 2022 Légende photo : Eric Ruf, à la Comédie-Francaise, à Paris, le 12 janvier 2022. JEROME BONNET / MODDS POUR « LE MONDE » Dans un entretien au « Monde », Eric Ruf, administrateur de la Comédie-Française, explique que l’irrévérence est essentielle pour représenter et jouer ce génial dramaturge.