Chronique de Véronique Hotte dans son blog Hottello le 6/04/2021

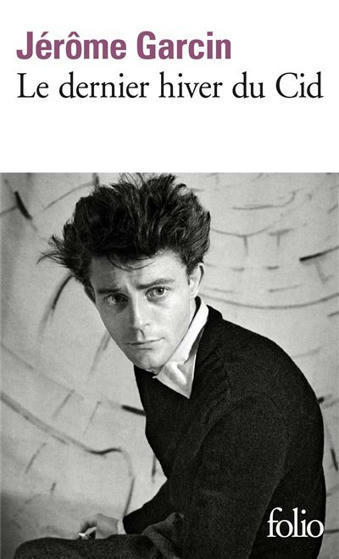

Le dernier hiver du Cid de Jérôme Garcin, Prix des Deux-Magots 2020, Prix Jean-Bernard de l’Académie de Médecine 2019, Gallimard, Folio n°6924 – 208 pages, 7,50€.

« Nul n’était plus vivant que lui. Nul, plus sensuel. Nul, plus enclin à la joie. », lit-on en quatrième de couverture du dernier hiver du Cid (2019) de Jérôme Garcin, publié dans la collection Folio.

A trente-six ans, Gérard Philipe croyait avoir la vie devant lui. En 1959, l’acteur le plus accompli de sa génération annote des tragédies grecques, rêve d’incarner Hamlet et s’apprête à devenir au cinéma l’Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. Il ignore le mal qui le ronge. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour après jour, l’inépuisable comédien se prépare, en vérité, à son plus grand rôle, celui d’un éternel jeune homme.

Avec Molière, dont l’oeuvre est comme une vaste maison de campagne au grenier féerique, qu’il connaît par coeur, mais redécouvre avec plaisir, il doit être patient. L’Ecole des femmes, l’Ecole des maris et La Jalousie du Barbouillé ? « Pour moi, écrit-il, mais dans vingt ans.» Rien ne presse.

D’autres personnages lui tendent les bras : Mascarille, dans L’Etourdi, Eraste, dans Les Fâcheux. Alceste, aussi, sous les traits duquel il lui arrive de plus en plus de se reconnaître. Quelles perspectives. Quelle chance de faire ce métier, traverser au galop les siècles et les pays, porter un jour la cuirasse et un autre, la soutane, défier les puissants et galvaniser le peuple, inverser le cours de l’Histoire, pouvoir être éloquent, courageux, héroïque, mais aussi lâche, sournois et perfide, n’avoir jamais l’occasion de se décevoir, se donner de nouvelles mères, de nouveaux pères, être polygame, se cacher sous de multiples masques, réchapper de toutes les maladies, tomber pour mieux se relever, « mourir pour de faux et vivre pour de vrai ».

Après l’opération chirurgicale qu’il doit subir, il se promet de ne pas oublier d’aller voir du côté des tragédies grecques, et en particulier, Les Troyennes d’Euripide, où Hécube a ce mot qu’il aime tant : « Non, ma fille, ce n’est pas la même chose de voir encore le jour et d’être mort; la mort, c’est le néant, la vie a pour elle l’espérance. » Et il est plein d’espérance. (pp.46/47)

Le réalisateur, scénariste et écrivain René Clair vient rendre visite à Gérard Philippe à la clinique Violet, le 8 novembre 1959, avant l’opération du lendemain. L’acteur a tourné avec lui pour La Beauté du diable en 1949 où il revisite le mythe de Faust, puis Les Belles de nuit en 1952 et pour son premier film en couleurs, Les Grandes Manoeuvres,en 1955, qui obtient le Prix Louis-Delluc.

Gérard Philipe est étendu et affaibli dans son lit, René Clair lui propose « de choisir un personnage, ou de l’inventer, une époque, n’importe laquelle, une ville, un pays, un livre, qu’il rêverait de voir adapté, ou une pièce, ou un conte, ou une légende, et même de désigner les acteurs qui lui donneraient la réplique. » Le malade est trop fatigué, il répondra, dit-il, plus tard.

Jérôme Garcin raconte ce moment significatif, lors du départ du cinéaste qui quitte la chambre :

« Le soir d’hiver commence déjà à tomber. Les deux hommes s’embrassent avec des gestes francs de militaires en permission. René Clair repense à son joli lieutenant parti avec tambours et trompettes pour les grandes manoeuvres à la tête de son régiment, qui passe, à cheval, au trot vif sur le vieux pavé provincial, sous la fenêtre de la femme qu’il a su aimer, mais n’a pas su garder.

Il se souvient d’une âme mélancolique dans un corps maigre qui débordait de santé. Et de ses éclats de rire sur le plateau, entre deux scènes. Et de ses incessantes blagues de collégien, un collégien qu’il fallait parfois gronder. Et de son empressement à aider, sans même quitter son uniforme, les accessoiristes à déplacer les meubles, ajouter une lampe sur pied, changer un bibelot, donner du foin vert aux chevaux de parade.Toujours le besoin d’agir, de se dépenser, de malmener son statut de vedette et de faire comme à la maison. Le cinéaste quitte la clinique et marche jusqu’à la Seine. La ville s’enténèbre. Il n’est pas pressé. Son avenir est derrière lui. » (pp.56/57)

Et immense est l’hommage rendu à Anne, l’épouse de Gérard Philipe et la mère de ses deux enfants, Anne-Marie et Olivier :

« Elle avait tout de suite aimé chez lui non pas ce qu’il était, mais ce qu’il pouvait devenir. Elle avait auguré Rodrigue et Lorenzo, deviné le Modi maudit de Montparnasse 19 et le précepteur dostoïevskien du Joueur…Sans Anne, si douce et déterminée à la fois, il n’aurait pas tenté l’escalade à mains nues de la haute colline de Chaillot. Il n’aurait pas quitté Marcel Herrand pour Jean Vilar, troqué André Roussin contre Bertolt Brecht, sacrifié Au petit bonheur à La Tragédie du roi Richard II. Il n’aurait pas accepté les règles égalitaires et intangibles du TNP – le même cachet que ses partenaires et son nom, en caractères ordinaires, placé, sur les affiches, selon le strict ordre alphabétique – ni de mettre sa notoriété au service du théâtre pour tous et sa carrière de vedette entre parenthèses.

Il n’aurait pas claironné : « Grâce au TNP, le spectateur ne vient plus au théâtre pour être isolé dans son fauteuil, et l’acteur participe davantage à l’action, il est autre que dans le théâtre à l’italienne, car il n’a pas le poids de la herse sur la tête, mais il reçoit le souffle qui vient de la salle. » Et quel souffle ! Il n’aurait pas joué comme on milite, pas traversé non plus le rideau de fer pour conquérir l’Europe de l’Est avec l’épée du Cid et la Chine de Mao avec la cuirasse de Ruy Blas. » (pp.98/99)

Le mercredi 25 novembre 1959, Gérard Philipe s’éteint, rue de Tournon, en fin de matinée alors qu’Anne a conduit, le matin à 8 heures, ses enfants, Anne-Marie et Olivier, à l’école du Père Castor, et retrouve son mari inconscient, n’ayant jamais pu se réveiller de sa dernière nuit passée.

Le jeudi 26 novembre, « l’habilleuse du TNP est arrivée, les mains pleines, à pas de souris, au lever du jour. A la demande d’Anne, elle apporte, repassé avec soin, enveloppé dans du papier crépon, le costume dans lequel Gérard avait triomphé et sera enterré. Celui du Cid, qu’avait dessiné, à la manière d’un paysage azuréen menacé par la tempête, le peintre Léon Gischia. Un pourpoint bleu horizon recouvert d’une cuirasse matelassée bleu nuit à passements dorés, barré d’une écharpe bleu lavande, avec, sur les épaules, tombant jusqu’aux cuissardes noires, une longue cape rouge vermillon. Cette cape que, certains soirs, au milieu de la cour d’honneur, le mistral faisait voltiger dans un bruissement de rapace qui prend son envol… » (p.169)

Le 29 novembre, à Marly-Le-Roi, Georges Le Roy, « un homme de soixante-quatorze ans, qui a incarné Alceste sous les lambris de la salle Richelieu et pense avec Molière que « l’amitié demande un peu plus de mystère », prie, seul, dans son petit appartement où la poussière recouvre des piles de vieux livres reliés. Il ne peut plus s’épancher auprès de sa femme, l’actrice Jeanne Delvair, disparue dix ans plus tôt, et il refuse obstinément de répondre aux journalistes qui, en français, en anglais, en japonais, en russe, le harcèlent au téléphone depuis quatre jours…

Enfoncé dans son fauteuil, il se parle à lui-même et pleure la disparition de son enfant rêvé, dont la jeunesse assidue narguait si joliment les vieux jours. Catholique fervent, celui qui consacre sa retraite à l’art dévotieux et méticuleux du vitrail demande à Dieu d’accueillir dans son royaume cet enfant apostat, mais dont la générosité, la compassion, la morale et le sourire, pense-t-il, étaient tellement chrétiens. » (pp.191/192)

Sociétaire de la Comédie-Française, Georges Le Roy a été un professeur charismatique du Conservatoire, où ses propres maîtres furent Mounet-Sully et Sarah Bernhardt. Aujourd’hui retiré de la scène du monde et du théâtre, vivant comme un moine cistercien, contemplatif et hors du temps, il n’oublie aucun des élèves auxquels il a enseigné la diction française, le phrasé du vers, la gestuelle et le maintien, ni Edwige Feuillère, ni Denise Gence, ni Micheline Boudet, ni Jean-Paul Belmondo, ni Jean-Pierre Marielle, ni Claude Rich. Mais c’est de Gérard Philipe qu’il se souvient avec le plus d’émotion et dont la disparition blesse son coeur usé de croyant malmené.

Le garçon échevelé de vingt-deux ans qui, en octobre 1944, venait d’être admis dans sa classe, en deuxième année, était précédé par une rumeur flatteuse : il avait fait une apparition, au cinéma, dans Les Petites du quai aux fleurs, de Marc Allégret, avait participé aux combats de la Libération de Paris et, après les cours, sortait du Conservatoire de la rue de Madrid en sautant par la fenêtre.

Georges Le Roy comprit aussitôt quel comédien prodigieux couvait sous les traits narquois du ragazzo cannois, capable, au pied levé, de se jeter sur un rôle qu’il ne connaissait pas. Comme ce jour où, alors qu’un élève travaillait une scène du Cromwell, de Victor Hugo, et insultait le vieux juif Manassé, Gérard sortit des rangs et bondit en suppliant de pouvoir donner la réplique, se glisser dans la peau du vieillard humilié, comme s’il voulait l’épauler et le venger. Il lui apprit à respirer pour bien dire les stances, à bouger, à calmer son ardeur de jeune fauve, à canaliser son impertinence, il lui apprit « la loyauté devant la tâche », il lui apprit le prix du sacerdoce et, surtout, l’irrépressible amour du théâtre. Grâce à lui, disait Gérard, j’ai su « me tenir droit, le jarret tendu, face à la vie. » (pp. 192/193)

« Venu d’Eygalières, où il possédait une maison dont Gérard avait restauré au pied levé un mur effondré, Georges le Roy avait applaudi, au festival d’Avignon, le sacre de son disciple : « Vous avez saisi tout de suite ce que Mounet-Sully a tardé à comprendre : que Rodrigue est le héros sans le savoir, un être gai, heureux d’aimer et de revoir le soleil du matin…

Il avait la conviction que son élève avait révolutionné l’interprétation française de l’héroïsme, modernisé le jeu classique, rendu actuelles des tragédies révolues, à la fois consacré et subverti la tradition de la poésie dramatique…

Et quand, il y a un an et des poussières, à l’été 1958, Gérard allait retrouver le palais des Papes pour jouer Les Caprices de Marianne, le maître, qui avait été un grand Perdican, se mit à nouveau à sa disposition et lui écrivit : « Je n’ai jamais osé jouer Octave, mais je vois celui-ci rôder autour de vous et en vous, et je n’entends que de beaux accords… »

En fait, depuis le Conservatoire, ils ne s’étaient jamais quittés… Il l’avait rappelé à son engagement premier, fondamental, à la pierre de touche de son art, le théâtre, lorsque le cinéma, cet ogre, lui offrait la gloire et la fortune. Il avait toujours répondu avec précision, afin de les dissiper, à ses doutes et à ses inquiétudes. Il avait admiré ce garçon qui avait la grâce, mais ne s’en contentait pas, et dont il avait reçu autant qu’il lui avait donné. Peut-être même davantage. Et voici qu’il pense au mot si juste de Maria Casarès : « C’était un homme qui cherchait avidement, farouchement, à devenir homme. »

Aujourd’hui, il se sent orphelin de ce fils, de cet élève « de grande race » qui avait le diable au corps et le bon Dieu au coeur. Il se souvient de lui avoir dit, après un cours : « J’ai l’impression que votre clavier devrait s’étendre, un jour, du Menteur de Corneille à l’Hamlet de Shakespeare. »

Quinze ans plus tard, alors qu’il assistait à une pièce montée par Jean Vilar au théâtre Récamier, Gérard avait profité de l’entracte pour s’approcher de son vieux maître, assis au premier rang, avait mis un genou de chevalier à terre et lui avait soufflé, avec un grand sourire : « Vous aviez raison, il se pourrait que je joue prochainement Le Menteur et Hamlet. »

C’était le 23 octobre 1959, c’était il y a un mois. Il n’aura pas pu dire : « Etre ou ne pas être, telle est la question », parce qu’il n’est plus » (pp.193/194/195)

Aujourd’hui, au Théâtre 13 à Paris, nous avons vu, dans la mise en scène de Guy-Pierre Couleau – une représentation apurée, fidèle à la griffe éthique à la fois shakespearienne et brookienne – l’acteur Benjamin Jungers dire ces mêmes mots emblématiques avec une vraie grâce libre.

Jérôme Garcin tient l’acmé d’une étoile filante aussi haut et aussi puissamment qu’il est possible, ne ménageant pas les temps d’attente et de souffrance partagés, au plus près de l’émotion des proches, parcourant la carrière foudroyante autant qu’éphémère d’un bel acteur de notre temps.

Véronique Hotte

Le dernier hiver du Cid de Jérôme Garcin,Prix des Deux-Magots 2020, Prix Jean-Bernard de l’Académie de Médecine 2019, Gallimard, Folio n°6924 – 208 pages, 7,50€.

Your new post is loading...

Your new post is loading...