Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 13, 4:56 PM

|

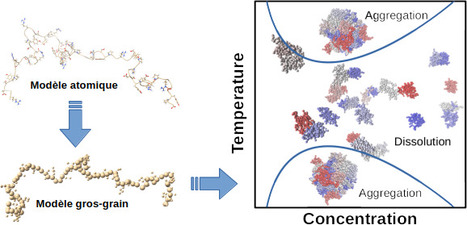

Les organites sans membrane sont des condensats biomoléculaires qui organisent spatialement et temporellement l’activité de nombreuses protéines ou acides nucléiques en les concentrant localement ou en les séparant de leur partenaires. Ces condensats se forment par séparation de phase liquide-liquide de protéines intrinsèquement désordonnées. Ce sont des structures dynamiques qui s'assemblent et se désassemblent rapidement en fonction de leur environnement physico-chimique. Les séparations de phase contrôlées par la température sont particulièrement intéressantes car elles participent aux mécanismes moléculaires de la réponse cellulaire aux stress thermiques. Par exemple, chez Arabidopsis, la protéine FRI, qui active le promoteur du locus de floraison C (FLC), forme des condensats nucléaires après une exposition au froid, la séparant de FLC et réduisant son activité transcriptionnelle. Pour comprendre les facteurs physico-chimiques qui gouvernent la formation réversible de ces condensats, Yingmin Jiang et Tâp Ha-Duong du Groupe de Modélisation Moléculaire de BioCIS (CNRS/UPSaclay, Orsay) ont développé un modèle gros-grain de protéines intrinsèquement désordonnées permettant de simuler par dynamique moléculaire leur séparation de phase dépendante de la température. Dans leur étude publiée dans Journal of Chemical Theory and Computation, les chercheurs ont mené des simulations qui reproduisent fidèlement les deux types de séparations de phase contrôlées par la température, celles se produisant en dessous d’une température critique dite UCST (Upper Critical Solution Temperature) et celles se produisant au dessus d’une LCST (Lower Critical Solution Temperature). Ces modélisations soulignent l’importance des acides aminés hydrophobes et chargés des protéines intrinsèquement désordonnées sur leur propriété UCST ou LCST. Elles ouvrent de nouvelles voies pour étudier l’impact des mutations et modifications post-traductionnelles sur la dynamique des condensats et leurs éventuels dysfonctionnements pathologiques. -> Contact : tap.ha-duong@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 6, 8:13 AM

|

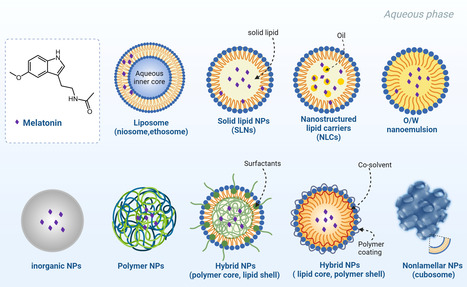

La mélatonine est une hormone neuro-régulatrice essentielle à la régulation du rythme circadien. Cette molécule bioactive est reconnue pour ses effets préventifs et thérapeutiques sur diverses maladies, notamment les troubles neurodégénératifs, le vieillissement, la dépression, ainsi que les maladies oculaires, cardiaques, immunitaires et orthopédiques. Elle peut exercer des effets neuroprotecteurs et thérapeutiques via plusieurs mécanismes. Cependant, son potentiel à moduler les liens entre les troubles du sommeil, le vieillissement et les maladies neurologiques reste encore largement inexploité. Dans une revue récente publiée dans Biomaterials Science, Fucen Luo et Angelina Angelova de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay) ont mis en évidence que les nanovecteurs chargés en mélatonine présentent des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antitumorales supérieures à celles de la mélatonine libre, dans différents types cellulaires et tissus. En résumant les avantages des divers systèmes nanométriques de transport adaptés au développement des nanomédicaments, les auteurs ont démontré que les nanoparticules lipidiques chargées en mélatonine pourraient constituer une nouvelle approche pour traiter les maladies neurologiques, nécessitant ainsi des recherches supplémentaires pour confirmer ce potentiel. -> Contact : angelina.angelova@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 22, 5:10 PM

|

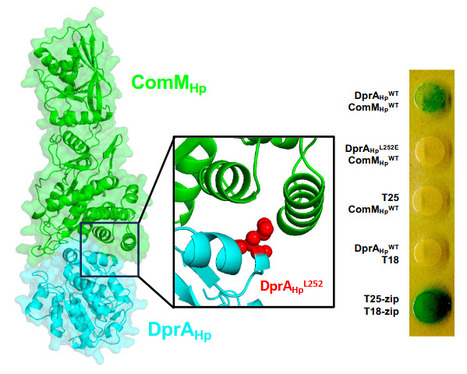

La propagation des résistances aux antibiotiques constitue un problème majeur pour le traitement des infections bactériennes. Cette propagation est en grande partie due au transfert horizontal de gènes chez les bactéries. Un des principaux mécanismes de ce transfert est la transformation naturelle, par laquelle la bactérie peut capter l’ADN présent dans son environnement et l’intégrer dans son génome par recombinaison homologue. Cette intégration dans le chromosome bactérien d’un ADN simple-brin requiert des protéines spécifiques. Chez les bactéries à Gram-négatif, une de ces protéines clés est l’hélicase ComM. Dans une étude publiée dans PNAS, des chercheurs de l’Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire – iRCM (CEA/UPSaclay, UP Cité, Fontenay aux Roses) et de l’I2BC (CEA/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec un laboratoire de l’Université de l’Indiana aux Etats-Unis, ont montré comment cette hélicase est recrutée pour le processus de transformation naturelle. Guidés par des analyses bio-informatiques, ils ont montré que ComM interagit directement avec une autre protéine spécifique de la transformation, DprA. Grâce aux modèles structuraux générés par AlphaFold, ils ont proposé des mutations pour perturber cette interaction. L’effet de ces mutations sur l’efficacité de transformation montre que l’interaction avec DprA est essentielle pour le rôle de ComM dans l’intégration de l’ADN exogène dans deux pathogènes bactériens d’importance clinique majeure, Helicobacter pylori et Vibrio cholerae, pour lesquels la transformation naturelle est le principal mécanisme de transfert horizontal de gènes. Cette étude confirme l’utilité des modèles structuraux pour dévoiler des nouvelles interactions entre protéines et mieux comprendre les mécanismes moléculaires permettant la coordination de leurs activités. -> Contact : Jessica.andreani@cea.fr / pablo.radicella@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 15, 9:58 AM

|

Les thérapies non-substitutives sont en train de changer le paradigme du traitement de l'hémophilie A, qui était auparavant dominé par la thérapie de remplacement. Cependant, l'équivalence en facteur VIII (FVIII) de ces nouvelles thérapies n'est pas claire, car les essais in vitro génèrent des réponses variables. Dans une étude publiée dans Haematologica, les chercheurs de l’unité Hémostase Inflammation Thrombose (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) ont étudié des souris hémophiles A (FVIII-déficientes) et quatre modèles différents de saignement in vivo pour comparer le FVIII à l'emicizumab et à un analogue identique en séquence de l'anticorps ciblant l’inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI), le marstacimab (SIA-marstacimab). La sévérité de ces modèles était variable, chacun nécessitant des doses différentes allant de 2,5 à 25 UI/kg de FVIII pour réduire la quantité de sang perdu à des niveaux comparables à ceux des souris sauvages. Il est important de noter que le traitement par FVIII a produit des caillots stables, sans re-saignements spontanés. L'emicizumab et le SIA-marstacimab (utilisés à des doses thérapeutiques de 55 mg/ml et 16 mg/ml, respectivement) ont présenté une équivalence du FVIII variable et dépendante du modèle. Il convient de noter que l'administration d'emicizumab et du SIA-marstacimab ont entraîné des re-saignements spontanés dans les modèles TVT, TAT et tail-clip, ce qui les distingue encore plus du traitement par le FVIII. Cette étude montre qu'il est peu probable que l'emicizumab, le SIA-marstacimab et d'autres molécules similaires aient une équivalence unique en FVIII, car leur activité dépend des conditions locales et de la gravité des blessures. -> Contact : peter.lenting@inserm.fr / caterina.casari@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 8, 5:43 PM

|

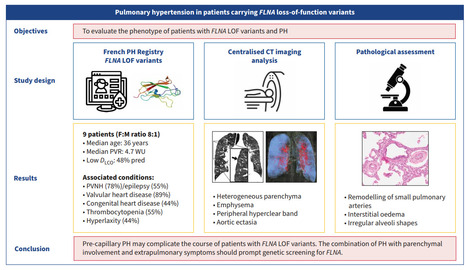

La filaminopathie A est une maladie génétique rare causée par des mutations délétères du gène FLNA, situé sur le chromosome X, qui code pour la filamine A, une protéine liant l’actine. Chez les femmes hétérozygotes, la pathologie s’exprime par un trouble de la migration neuronale, entrainant une hétérotopie nodulaire périventriculaire (PVNH). Ce phénotype peut être isolé ou associé à d’autres atteintes multiviscérales : cardiopathies congénitales, dystrophies valvulaires, dilatation de l’aorte thoracique, pseudo-obstruction intestinale chronique, emphysème et pneumopathies interstitielles diffuses. Si l’expression phénotypique chez les femmes est très variable, allant de formes asymptomatiques à sévères, les hommes porteurs hémizygotes présentent souvent une forme létale, avec des décès survenant in utero ou dans les premières années de vie. Une étude publiée dans European Respiratory Journal menée par le réseau national français de l’hypertension pulmonaire (HTP) et coordonnée par David Montani (UMR-S 999 « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique », INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) visait à décrire les caractéristiques cliniques, fonctionnelles, hémodynamiques et radiologiques de patients porteurs de mutations FLNA avec une HTP confirmée. Neuf patients ont été identifiés, dont huit femmes, avec un âge médian de 36 ans. Les principales comorbidités associées étaient la PVNH, les valvulopathies et les cardiopathies congénitales. Le cathétérisme cardiaque droit a confirmé une HTP pré-capillaire modérée. Dans plusieurs cas, l’HTP était le symptôme révélateur ayant conduit au diagnostic de la mutation FLNA. Il existait une atteinte parenchymateuse pulmonaire liée à des anomalies de développement, avec une possible atteinte ventilatoire obstructive, une diminution de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone, et des anomalies scanographiques. L’analyse histologique a mis en évidence un remodelage significatif des artères pulmonaires de petit calibre, un œdème interstitiel et une architecture alvéolaire irrégulière. Le pronostic était sombre malgré l’initiation de traitement de l’HTP, et trois patients sont décédés au cours du suivi. En conclusion, cette étude a permis de décrire l’association entre HTP et mutation FLNA. L’HTP observée chez ces patients peut résulter de mécanismes multiples. L’association d’une HTP à des manifestations extrapulmonaires, notamment une épilepsie sur hétérotopie nodulaire périventriculaire, une cardiopathie congénitale, une dystrophie valvulaire, une dilatation aortique ou une atteinte parenchymateuse pulmonaire, doit conduire à envisager un dépistage génétique ciblé du gène FLNA. -> Contact : david.montani@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 1, 4:48 PM

|

Un nombre croissant d’études remet en question les protocoles de dosage des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires, suggérant que les schémas thérapeutiques actuels surestiment souvent les doses nécessaires. Pourtant, la relation entre la dose administrée et l’occupation effective de la cible thérapeutique reste mal comprise. L’imagerie TEP (Tomographie par Émission de Positons), hautement quantitative, offre une visualisation en temps réel de l’expression des biomarqueurs d’intérêt et permet, par déduction, d’évaluer leur taux d’occupation après administration du traitement. Dans une étude publiée dans Journal of Nuclear Medicine, deux équipes du CEA, dirigées par Hervé Nozach du DMTS/SIMoS (CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et Charles Truillet de BioMaps (SHFJ, UMR CEA/CNRS/Inserm/UPSaclay, Orsay), ont exploré le potentiel de l’immunoTEP – combinant la TEP et des anticorps radiomarqués – pour mesurer la réponse à une thérapie combinée ciblant PD-L1. Cette approche associe un inhibiteur de BET et un anticorps anti-PD-L1 (Avelumab). Les inhibiteurs de BET, en particulier ceux ciblant BRD4 comme JQ1, réduisent l'expression de PD-L1 en inhibant la transcription du gène CD274. Grâce à l’immunoTEP, les chercheurs ont déterminé que l’occupation effective de PD-L1 doit dépasser 30% pour obtenir une réponse thérapeutique optimale en termes de survie, une valeur nettement inférieure à l’occupation théorique efficace, estimée à plus de 90%. L’optimisation des schémas posologiques en immunothérapie représente un enjeu majeur pour réduire la toxicité des traitements et rationaliser leur coût. Cette étude propose une méthodologie innovante : l’utilisation de l’immunoTEP pour mesurer l’occupation de la cible tout au long du traitement. Cette approche pourrait contribuer à rendre les immunothérapies plus sûres, plus efficaces et plus accessibles. -> Contact : charles.truillet@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 1, 4:32 PM

|

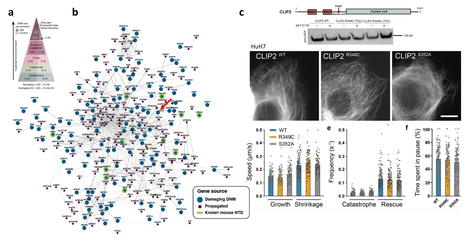

La spina bifida de type myéloméningocèle (MM) est une malformation génétique due à une anomalie de fermeture du tube neural lors des 6 premières semaines de la grossesse. En prévention, l’acide folique est prescrit avant une grossesse planifiée, puis en début de gestation. Cependant une incidence de 1 sur 3000-10000 naissance est toujours observée, impliquant de la chirurgie fœtale risquée ou postnatale, afin d’éviter une aggravation des symptômes sans toutefois éviter des handicaps mentaux/physiques dus aux dommages nerveux. Actuellement 20 millions de personnes au monde vivent avec un défaut de fermeture neurale, mais les causes, génétiques et environnementales, restent mal connues. Dans le but de caractériser les mutations de novo (DNMs) impliquées dans le MM, le Dr Joseph Gleeson (UC San Diego) a mis en place depuis 2015 un consortium de séquençage qui a permis le recrutement de 777 patients avec leurs 2 parents. Pour établir une cohorte reflétant la diversité ethnique des formes sévères de la spina bifida, le recrutement a été effectué avec des partenaires médicaux localisés dans plus de 12 pays différents. Chez 22% des patients, des mutations faux sens ou plus graves ont été trouvées, révélant 187 gènes humains pouvant jouer un rôle dans le risque du MM, dont plusieurs en lien avec le cytosquelette. En tant qu’experte de la dynamique microtubulaire, l'équipe du Pr Christian Poüs de l’UFR de Pharmacie (UMR-S 1193 INSERM/UPSaclay, Orsay) a participé à ce travail en étudiant la mutation R349C et celle de la serine voisine (S352A) du gène CLIP2/CLIP-115 qui code un facteur de sauvetage des microtubules. Cette étude vient de paraître dans Nature. Légende Figure : a. Enrichissement des mutations de novo (DNMs) chez les patients atteints de myéloméningocèle (MM). b. Réseau des 187 gènes humains contribuant au risque de MM. CLIP2/CLIP-115 est pointé en rouge. c. Les mutations R349C et S352A de CLIP2 n’affectent pas la dynamique microtubulaire. Une surexpression modérée de CLIP2 dans des cellules HuH7 a été utilisée dans ces expériences pour visualiser l’intégralité de la longueur des microtubules. -> Contact : beatrice.benoit@unversite-paris-saclay.fr / christian.pous@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 18, 5:43 PM

|

Dans une étude publiée dans European Respiratory Journal, les médecins du Service de Pneumologie et Soins Intensifs Respiratoires de l’Hôpital Bicêtre et de l’unité l’UMR-S 999 « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique » (INSERM/UPSaclay) ont évalué l'efficacité de la bithérapie orale initiale (associant antagoniste des récepteurs de l’endothéline et inhibiteur de la phosphodiestérase 5) chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et présentant au moins une comorbidité cardiovasculaire (hypertension, obésité, diabète ou coronaropathie). L’analyse rétrospective de 708 patients du registre français de l'hypertension pulmonaire, appariés sur des critères démographiques et de sévérité de l’HTAP, a comparé la bithérapie à la monothérapie. Les résultats montrent que la bithérapie initiale entraîne une amélioration plus marquée des paramètres fonctionnels (classe fonctionnelle, distance parcourue au test de marche de 6 minutes) et hémodynamiques (mesurés au cathétérisme cardiaque droit), ainsi qu’un meilleur contrôle du risque de mortalité à un an, sans augmentation significative des effets indésirables ni du taux d'arrêt de traitement. L’élévation de la pression capillaire pulmonaire a été plus fréquente dans ce groupe, mais n'a pas eu d'impact négatif sur la survie ou la tolérance au traitement. Ces résultats suggèrent que la bithérapie pourrait être bénéfique pour les patients atteints d’HTAP avec comorbidités cardiovasculaires, remettant en question les recommandations actuelles privilégiant la monothérapie dans cette population. -> Contact : athenais.boucly@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 16, 5:42 PM

|

Une avancée vers de nouveaux traitements anti-cancéreux et antiparasitaires

Les endoperoxydes sont des molécules naturelles présentant des propriétés anti-tumorales ou antibactériennes. Hélas, leur synthèse en laboratoire demeure un défi en raison de leur instabilité et du manque de contrôle de la sélectivité. En développant une nouvelle méthode de synthèse, des scientifiques du laboratoire BioCIS (Biomolécules : conception, isolement, synthèse – CNRS/UPSaclay, Orsay) sont parvenus à surmonter cet obstacle et à obtenir en laboratoire un endoperoxyde aux propriétés cytotoxiques et anti-parasitaires prometteuses. Leurs travaux sont publiés dans Journal of the American Chemical Society Lire la suite de l’Actu CNRS -> Contact ; laurent.ferrie@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 11, 5:12 PM

|

Dans une étude publiée dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, les médecins de gastroentérologie de l’hôpital Bicêtre-Paris-Saclay ont étudié le risque de malformations congénitales majeures (MCM) associé à l'exposition maternelle aux thiopurines et aux anti-TNF pendant la grossesse pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. En utilisant les données du registre national EPI-MERES, couvrant les naissances en France entre avril 2010 et décembre 2021, ils ont comparé les risques de 75 MCM individuelles selon l'exposition aux thiopurines et aux anti-TNF au cours du premier trimestre de la grossesse. Parmi les 39 515 naissances étudiées, 717 (181,5/10 000) présentaient au moins une MCM. La prévalence globale des MCM variait de 175,2/10 000 chez les naissances non exposées à 197,2/10 000 chez celles exposées aux thiopurines, et à 203,7/10 000 chez celles exposées aux anti-TNF. Aucune des 75 MCM n'a été systématiquement associée à une exposition in utero aux thiopurines dans l’analyse principale et celles de sensibilité. Cependant, l'exposition aux anti-TNF a été associée à un risque accru de pied bot dans l'analyse principale (aRR 2,17, IC95% : 1,04-4,53) et dans les analyses de sensibilité (aRR variant entre 2,15 et 2,40). Cette étude ne fournit pas de preuves d'un risque substantiel de MCM associé à l'exposition in utero aux thiopurines ou aux anti-TNF, à l'exception du pied bot, dont le risque semble augmenté avec l'exposition aux anti-TNF. Cette découverte nécessite d'être confirmée par des études supplémentaires. -> Contact : antoine.meyer@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 11, 6:53 AM

|

Les nanoparticules lipidiques solides sont des assemblages nanométriques capables d’acheminer des molécules thérapeutiques vers leurs cibles. Afin de s’assurer de leur bonne délivrance, l’imagerie photoacoustique, qui combine une excitation par la lumière et une détection ultrasonore et qui est sensible à l’absorption optique, est une modalité d’imagerie pertinente. Des BODIPYs (abréviation de bore-dipyrrométhene) ont été conçus pour marquer ces nanoparticules et pouvoir les détecter in vivo, dans le cadre du projet ANR CAP-Photoac (21-CE09-0024-01). Des chercheurs de l’Institut Galien Paris-Saclay - IGPS (UMR 8612 CNRS/UPSaclay, Orsay), de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay - ISMO (CNRS/UPSaclay, Orsay), du LIB (CNRS/INSERM/Sorbonne Université), du Laboratoire de Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires - PPSM (CNRS/ENS Paris-Saclay/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et du laboratoire Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie - NIMBE (UPSaclay/CEA/CNRS) ont montré que la structure moléculaire de BODIPYs pouvait fortement influencer leur organisation et leurs propriétés spectrales. Dans leur étude publiée dans Nanoscale, deux BODIPYs comportant des groupements aniline ou julolidine en position alpha ont été comparés en faisant varier leur proportion dans les nanoparticules. Alors que le BODIPY-julolidine permettait d’obtenir des nanoparticules sphériques et amorphes, le BODIPY-aniline a montré une forte tendance à l’auto-organisation sous forme de structures lamellaires facettées. La comparaison quantitative des spectres photoacoustiques pour différentes concentrations de marqueurs a confirmé que les spectres étaient stables pour le BODIPY-julolidine et déformés et décalés vers le rouge pour le BODIPY-aniline en lien avec les propriétés structurales. Dans les deux cas, les niveaux d'absorption étaient comparables à ceux des nanoparticules d'or de la même taille et la présence du cœur lipidique contribue à la bonne efficacité photoacoustique. Compte-tenu des modifications spectrales observées avec le BODIPY-aniline, le BODIPY-julolidine avec sa structure plus encombrée stériquement semble plus approprié pour de futures études in vivo. Ces études structurales et spectrales sont cruciales pour permettre le choix d’un marqueur adéquat pour l’imagerie photoacoustique in vivo des nanoparticules. -> Contact : nicolas.tsapis@cnrs.fr / rachel.meallet@universite-paris-saclay.fr / gilles.clavier@ens-paris-saclay.fr / frederic.gobeaux@cea.fr / jerome.gateau@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 7, 5:06 PM

|

Le cœur et les reins sont si étroitement liés pour réguler la pression artérielle et la circulation sanguine qu’on parle de fonction cardio-rénale. Le syndrome cardio-rénal de type 1 se caractérise par l'apparition d'une lésion rénale aiguë à la suite d'un infarctus du myocarde qui en aggrave le risque de morbi-mortalité. Les mécanismes impliqués sont complexes et mélangent plusieurs facteurs liés à des processus inflammatoires mais aussi potentiellement à des perturbations du métabolisme encore mal définies. Dans une publiée dans Journal of The American Heart Association, des chercheurs de l’équipe « Signalisation énergétique et physiopathologie cardiovasculaire » de l’Unité CARPAT (U1180, INSERM/UPSaclay, Orsay), en collaboration avec une équipe libanaise dirigée par Fouad Zouein, titulaire d’une bourse internationale « Jean d'Alembert » (2022-23) de l’Université Paris-Saclay, montrent que l’administration de nicotinamide riboside (NR), une molécule précurseur du NAD, lui-même un coenzyme essentiel dans le métabolisme énergétique, est bénéfique pour maintenir la fonction rénale et limiter les lésions des glomérules et tubules rénaux suite à un infarctus du myocarde induit chez la souris par ligature de l’artère coronaire gauche. Cette étude montre que la voie de synthèse du NAD la plus activée dans le rein dans ces conditions est celle de la nicotinamide phosphoribosyl transferase (Nampt). Ces résultats indiquent que le NR qui est une forme nucléoside de la vitamine B3 avec une excellente biodisponibilité chez l’homme pourrait potentiellement constituer une thérapie prometteuse pour les lésions rénales aiguës à la suite d'un stade précoce de l'infarctus du myocarde. -> Contact : mathias.mericskay@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 20, 4:16 PM

|

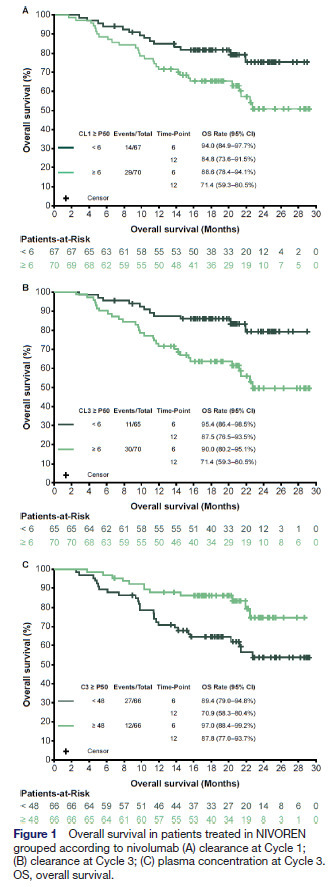

Dans une étude publiée dans Journal for ImmunoTherapy of Cancer coordonnée par Angelo Paci (Service de Pharmacologie - Gustave Roussy ; Chaire de Pharmacocinétique – Pharmacie clinique, Faculté de Pharmacie UPSaclay, Orsay), des biologistes et des cliniciens de Gustave Roussy ont étudié la relation entre les concentrations plasmatiques de nivolumab, inhibiteur du point de contrôle immunitaire ciblant PD-1, et la survie globale chez des patients atteints d'un carcinome à cellules rénales. Ils ont développé un nouveau modèle pharmacocinétique de population à partir des données de patients traités par nivolumab dans le cadre des essais NIVIPIT et NIVOREN. Ce modèle a permis d'identifier la clairance et la concentration plasmatique du nivolumab comme des facteurs prédictifs de la survie globale. Les résultats, obtenus grâce à une méthode LC-MS/MS validée, montrent que les patients présentant une clairance initiale du nivolumab inférieure à 6 mL/h avaient une survie significativement plus longue. Inversement, une concentration plasmatique au cycle 3 inférieure à 48 µg/mL était associée à une survie plus courte. Ces résultats suggèrent que ces paramètres pharmacocinétiques pourraient potentiellement être utilisés pour prédire la réponse au nivolumab chez les patients atteints de carcinome à cellules rénales et, à terme, guider les ajustements posologiques pour améliorer l'efficacité de ces traitements. -> Contact : angelo.paci@gustaveroussy.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 13, 4:34 PM

|

La surcharge de pression imposée au ventricule droit (VD) de manière chronique est responsable du remodelage et de la dysfonction contractile du VD entrainant à terme l’insuffisance cardiaque droite (ICD). C’est un facteur prédictif significatif de mortalité chez les patients souffrant d'hypertension pulmonaire (HTP). Une mauvaise régulation des signaux calciques intracellulaires est la cause principale de l’altération contractile lors de l'insuffisance cardiaque gauche. Cependant, la manière dont ces signaux calciques pourrait simultanément servir de signal direct pour contrôler les capacités contractiles et la masse cardiaque reste méconnue dans le contexte de l’ICD. Dans une étude publiée dans Circulation Heart Failure, Jessica Sabourin et Fabrice Antigny des équipes « Signalisation calcique et physiopathologie cardiovasculaire » (UMRS-1180 Inserm/UPSaclay, Orsay) et « Physiopathologie et innovation thérapeutique » (UMRS-999, Inserm/UPSaclay, Le Plessis-Robinson) ont exploré les mécanismes moléculaires et cellulaires dans un modèle porcin d’ICD secondaire à une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, afin de mieux comprendre la pathogenèse de l’ICD et d'identifier des cibles thérapeutiques innovantes pour lutter contre son développement. Le modèle d'ICD chez le porc reproduit les caractéristiques hémodynamiques et fonctionnelles des patients atteints d'HTP avec décompensation de la fonction du VD, ainsi qu’une signature transcriptomique caractéristique de l’ICD avec un remodelage de nombreux acteurs de la signalisation calcique. A l’échelle cellulaire, une désorganisation des dyades, des transitoires calciques faibles et lents, une quantité de Ca2+ contenu dans le réticulum sarcoplasmique diminuée associée à une expression réduite de la pompe SERCA2a, et une baisse de la contractilité cellulaire sont observés. Une augmentation de l'entrée calcique portée par les canaux SOCs (store-operated Ca2+ channels), associée à l'expression de novo du senseur calcique, STIM1L, est également montrée dans les cardiomyocytes du VD provenant du modèle porcin d’ICD et de patients atteints d’HTP. Ces altérations de la dynamique calcique contribuent au remodelage et au dysfonctionnement du VD dans ce modèle d’ICD. Ces résultats constituent une avancée majeure et ouvrent de nouvelles perspectives pour la compréhension moléculaire de la pathogenèse de l’ICD, grâce à un modèle porcin d’ICD proche de l'homme. Ce modèle pourrait constituer une pierre angulaire dans le développement de meilleures approches thérapeutiques pour ralentir la progression de l'ICD. -> Contact : jessica.sabourin@universite-paris-saclay.fr / fabrice.antigny@insem.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 23, 9:34 AM

|

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie pulmonaire rare et grave avec un pronostic vital engagé. Après plusieurs essais positifs, une dernière étude confirme l’efficacité d’un biotraitement, le sotatercept. Ses résultats porteurs d’espoirs pour les patients ont été présentés lors de la session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology 2025 (ACC.25) par Marc Humbert, professeur à l’Université Paris-Saclay, chef du service de pneumologie de l’hôpital Bicêtre (AP-HP), directeur de l’Unité Mixte de Recherche Université Paris-Saclay/Inserm « Hypertension Pulmonaire : Physiopathologie et Innovation Thérapeutique » 999 et coordonnateur du centre de référence de l'hypertension pulmonaire (Hôpital Bicêtre, AP-HP). L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) se manifeste par un essoufflement progressif à l’effort puis au repos, des malaises voire des syncopes et un risque vital. Elle est provoquée par une élévation anormale de la pression sanguine dans les artères qui vont de la partie droite du cœur aux poumons. Au fil du temps, les petites artères pulmonaires s’épaississent et se bouchent en raison d’une accumulation progressive des cellules de la paroi vasculaire. Le sotatercept fonctionne comme un « piège à ligands des récepteurs de l’activine » et vise à rétablir la stabilité vasculaire pulmonaire, en empêchant l’activation excessive des voies de prolifération vasculaire. Une étude précédente de phase 3 (permettant d’envisager une mise sur le marché) avait déjà donné des résultats positifs (lire notre précédente info), mais le nouvel essai baptisé ZENITH apporte un véritable espoir pour les patients à haut risque de mortalité malgré un traitement maximal de l’HTAP. Il vient de démontrer l’efficacité du sotatercept, un médicament commercialisé par les laboratoires Merck, en réduisant de manière significative le risque de décès, de transplantation pulmonaire ou d'hospitalisation prolongée de plus de 24 heures par rapport au placebo. Dès l’analyse intermédiaire programmée après 50% des événements prévus dans le cadre de l’étude, il a été démontré que les patients recevant le sotatercept ont bénéficié d'une réduction du risque relatif d'un ensemble d'événements majeurs de morbidité et de mortalité de 76% par rapport aux patients sous placebo. Après un suivi médian de moins d’une année, 17,4% des patients traités par le sotatercept ont présenté au moins un de ces événements, contre 54,7% dans le groupe placebo (p<0,0001). « Cette étude a montré que l’ajout de sotatercept au traitement standard maximal toléré de l’HTAP réduisait le risque de décès ou d’événements d’aggravation clinique et améliorait la capacité à l’effort et la classe fonctionnelle par rapport aux traitements standards seuls de l’HTAP » explique le Pr Marc Humbert, directeur du centre de référence de l’hypertension pulmonaire de l’AP-HP, Université Paris-Saclay. Sur la base de ces résultats et pour des raisons éthiques, l'étude a été interrompue par un comité de surveillance indépendant pour permettre aux patients recevant du placebo de remplacer ce dernier par le sotatercept afin de ne pas compromettre leurs chances de bénéficier d’un traitement efficace. Il est à noter que c’est la première fois dans le domaine des essais thérapeutiques de l’HTAP qu’une analyse intermédiaire nécessite l’arrêt d’une étude en raison de l’efficacité du traitement. Ces nouveaux résultats plein d’espoirs pour les patients ont été présentés lors de la session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology 2025 (ACC.25) et ont été publiés simultanément dans The New England Journal of Medicine. Lire le communiqué de presse de UPSaclay -> Contact : marc.humbert@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 15, 10:35 AM

|

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare et grave caractérisée par l’obstruction progressive des petites artères pulmonaires distales, entraînant un dysfonctionnement du ventricule droit et, à terme, une insuffisance ventriculaire droite et le décès. Malgré les progrès thérapeutiques, l'HTAP reste incurable et la transplantation bipulmonaire est la seule option thérapeutique définitive. L'HTAP est multifactorielle et implique plusieurs types cellulaires de la circulation pulmonaire (cellules endothéliales et musculaire. Les canaux ioniques impliqués dans l'homéostasie du potassium (K+) et du calcium (Ca2+) sont apparus depuis plusieurs années comme des acteurs cruciaux dans la pathogenèse de l'HTAP. À première vue, l'HTAP et le cancer ne semblent pas liés. Le cancer est un vaste groupe de maladies définies par une croissance et une prolifération cellulaires incontrôlées. L'HTAP et le cancer présentent plusieurs similitudes importantes, telles que l'altération de la communication cellulaire et de l’angiogenèse, l’apparition de phénotypes proprolifératifs et de résistance à l’apoptose, de changements métaboliques, l'implication du système immunitaire. Cependant, contrairement aux cellules cancéreuses, les cellules vasculaires pulmonaires de l'HTAP ne sont pas invasives et ne produisent pas de métastases. Les similitudes entre cancer et HTAP offrent aux chercheurs et aux cliniciens de nouvelles possibilités d'appliquer les stratégies de traitement. Une revue parue dans Trends in Molecular Medicine explore les parallèles complexes entre l'HTAP et le cancer, et met l'accent sur leurs similarités aux niveaux moléculaire, cellulaire et clinique. Les auteurs discutent également des implications potentielles de ces similitudes pour le développement de nouveaux traitements. Les canaux K+ et Ca2+ sont essentiels à la progression l'HTAP et des cancers et offrent des cibles thérapeutiques prometteuses pour ces deux pathologies. Les connaissances acquises sur l'une des maladies pourraient éclairer le traitement de l'autre, notamment compte tenu de l'impact bidirectionnel potentiel de l'HTAP et du cancer par le biais de canalopathies chevauchantes. Les recherches futures devraient explorer le lien fonctionnel entre les canaux K+ et Ca2+ dans l'HTAP en s'appuyant sur les concepts démontrés dans le cancer. L'étude des interactions entre les canaux ioniques mitochondriaux et membranaires plasmiques pourrait révéler de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le cancer et l'HTAP. Le ciblage de voies moléculaires communes ouvre des perspectives de repositionnement de médicaments et pourrait être porteur d'espoir pour ces maladies. Cette étude collaborative implique le Dr Fabrice Antigny et le Dr Véronique Capuano de l’unité l’UMR-S 999 « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique » (INSERM/UPSaclay), le Dr David Crottès, Dr Christophe Vandier et le Dr Maxime Guéguinou de l’UMR-S 1O69 (INSERM/Université de Tours. -> Contact: fabrice.antigny@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 9, 11:10 AM

|

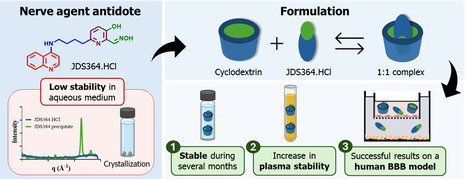

Au vu des récents évènements rapportant l’utilisation malveillante d’armes chimiques contre des populations civiles, le risque d’attaque chimique est une menace de plus en plus présente. Les armes chimiques telles que le sarin, le tabun, le VX, et le Novitchok sont des composés neurotoxiques organophosphorés. Ces composés ne sont pas seulement employés à des fins militaires ; dans certains pays émergents, ils servent également de pesticides dans l’agriculture, entraînant une forte mortalité par intoxications aiguës. Les composés organophosphorés agissent en inhibant une enzyme, l’acétylcholinestérase (AChE), dans le système nerveux central provocant la surstimulation d’un signal de neurotransmission pouvant mener jusqu’à la mort. Les antidotes permettant de réactiver l’AChE actuellement sur le marché font face à des inconvénients majeurs avec notamment une efficacité thérapeutique très limitée et un faible spectre d’action. Pour ces raisons, de nouveaux réactivateurs ont été développés en collaboration entre une équipe de l’Université de Strasbourg (ICPEES) et l’IRBA. La molécule JDS364.HCl, brevetée en 2017, fait preuve d’une forte capacité à réactiver l’AChE in vitro et franchit mieux la barrière hématoencéphalique (BHE) que les antidotes sur le marché (résultats in vitro). Cette molécule présente néanmoins des problèmes de stabilité une fois en solution, ce qui limite son utilisation sur le terrain. Afin de faciliter l’administration de l’antidote, les chercheurs de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay) ont proposé plusieurs formulations parmi lesquelles les cyclodextrines se sont révélées les plus efficaces pour assurer une bonne stabilité. La JDS364.HCl forme un complexe d’inclusion avec l’hydroxypropyl-β-cyclodextrine et la sulfobutylether-β-cyclodextrine dans un rapport stœchiométrique 1:1. Cette complexation favorise une bonne stabilité en solution et dans le plasma. La formulation permet aussi le passage de la JDS364.HCl sur un modèle de barrière hémato-encéphalique in vitro. Ces résultats ont été publiés dans International Journal of Pharmaceutics. -> Contact : vincent.faivre@universite-paris-saclay.fr / Nicolas.tsapis@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 6, 4:27 PM

|

Le LERI (SPI/DMTS, CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) a développé un nouvelle génération d’anticorps anti-ricine à haute affinité pour les isoformes D et E de la protéine et qui confère une protection efficace de souris modèles intoxiquées à la ricine. La ricine figure sur la liste des produits chimiques toxiques interdits dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques : facile à extraite d'une plante très répandue, le ricin commun, la protéine est hautement toxique pour l'humain, et a déjà fait l'objet de tentatives d'attentats. Bien qu'un vaccin destiné à prévenir l'intoxication à la ricine (RiVax™) soit en cours de développement clinique, il n'existe actuellement aucun traitement prophylactique ou thérapeutique disponible dans le commerce pour l'intoxication à la ricine, permettant de conférer une protection immédiate en cas d'intoxication. De nombreuses études ont mis en évidence le potentiel de l'immunothérapie passive utilisant des anticorps monoclonaux anti-ricine (mAbs) et ont montré des résultats prometteurs dans des modèles précliniques. Une équipe du LERI (SPI/DMTS, CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) a développé une nouvelle génération d'anticorps monoclonaux anti-ricine à haute affinité. Une étude publiée dans Toxins montre que : - in vitro, ces anticorps se lient aux isoformes D et E de la ricine et les neutralisent efficacement (essais de cytotoxicité sur cellules) ;

- in vivo, l'un de ces anticorps(RicE5) confère plus de 90 % de survie dans un modèle murin exposé par voie intranasale à une dose égale à cinq fois la dose létale 50% (DL50) de ricine et traité par administration intraveineuse de RicE5 6 heures après l'exposition. Le taux de survie est encore de 35 % lorsque l'anticorps a été administré à un temps tardif (24 heures) après l'intoxication. En outre, toutes les souris survivantes ont développé une réponse immunitaire à long terme leur conférant une protection contre une ré-exposition à des doses élevées de ricine plus de 10 mois après le traitement.

Ces résultats sont prometteurs pour le développement clinique d'un candidat médicament contre l'intoxication à la ricine et pourraient également ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de vaccination contre la ricine ou d'autres toxines. -> Contact : stephanie.simon@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

April 1, 4:39 PM

|

Le sepsis est une réponse immunitaire excessive et incontrôlée à une infection, pouvant entraîner une hypotension, une défaillance des organes et le décès des patients. Près de 50 millions de personnes sont touchées chaque année par le sepsis, principalement dans les pays à faibles revenus. Les corticostéroïdes, tels que la dexaméthasone, peuvent être utilisés pour réduire la mortalité, en dépit de certains effets secondaires graves à forte dose qui limitent leur administration par voie systémique. Pour pallier ces limites l’équipe INPACT, de l’Institut Galien Paris-Saclay (CNRS/UPSaclay, Orsay) et de l’IHU PROMETHEUS, a mis au point une nouvelle approche basée sur la vectorisation de la dexaméthasone grâce à des micelles lipidiques de très petite taille, inférieure à 15 nm. Cette stratégie, décrite dans Journal of Controlled Release, repose sur trois objectifs : 1) prolonger la circulation sanguine de la dexaméthasone, 2) cibler les cellules immunitaires circulantes, 3) utiliser des processus et des composés compatibles avec une application clinique et peu onéreux afin de permettre leur utilisation par le plus grand nombre. De plus, ces micelles peuvent être lyophilisées et stockées à 4°C pendant plus d’un an tout en conservant leur effet anti-inflammatoire permettant ainsi leur possible utilisation dans un large éventail de systèmes de santé. Une fois la preuve de concept in vitro démontrée, l’équipe a testé l’efficacité des micelles dans deux modèles murins de sepsis distincts. Comparé à un traitement classique, le taux de survie des souris passe de 50% à 80%, démontrant l’efficacité et le potentiel de cette stratégie. -> Contact : francois.fay@universite-paris-saclay.fr / elias.fattal@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 25, 6:11 PM

|

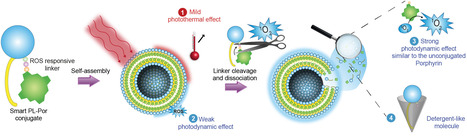

Les porphysomes sont une classe de nanoparticules ressemblant à des liposomes qui ont démontré leur efficacité dans la thérapie photothermique (PTT) et la thérapie photodynamique (PDT) contre le cancer. Ces nanoparticules résultent de l'auto-assemblage de conjugués amphiphiles phospholipide-porphyrine (PL-Por). Malgré leur potentiel, ces assemblages présentent un effet photothermique élevé et une faible activité photodynamique tant qu'ils restent intacts dans l'organisme. Ainsi, dans le cadre d’un programme d’échange entre le CNRS et l’université de Toronto, l’équipe MULTIPHASE de l’institut Galien Paris-Saclay (CNRS/UPSaclay, Orsay) ont conçu une nouvelle génération de porphysomes intelligents capables de subir une dissociation active et de libérer les molécules de porphyrine sous l'effet de l'illumination, ce qui permet de moduler les propriétés photothermiques et d'améliorer l'efficacité photodynamique. Ces nouveaux porphysomes sont composés de conjugués PL-Por intelligents qui présentent un ou deux liens sensibles aux ROS séparant le groupe de tête polaire de la porphyrine. Parmi les molécules conçues, les conjugués monosubstitués portant des porphyrinoïdes pyro-a ou phéo-a avec une liaison sensible aux ROS et une liaison courte ont présenté les meilleures performances en termes de stabilité et d'efficacité photothermique et photodynamique in vitro. De plus, ces assemblages ont permis d'obtenir une ablation complète de la tumeur chez 80% des souris porteuses de tumeurs sous-cutanées de la prostate PC3, 30 jours après le traitement, contre 0% avec des porphysomes conventionnels. Par conséquent, ce travail a permis le développement d'une nouvelle nanoplateforme polyvalente pour délivrer des photosensibilisateurs à base de porphyrine pour des applications PTT/PDT améliorées. Ces travaux ont été publiés dans Journal of Controlled Release. -> Contact : ali.makky@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 18, 5:25 PM

|

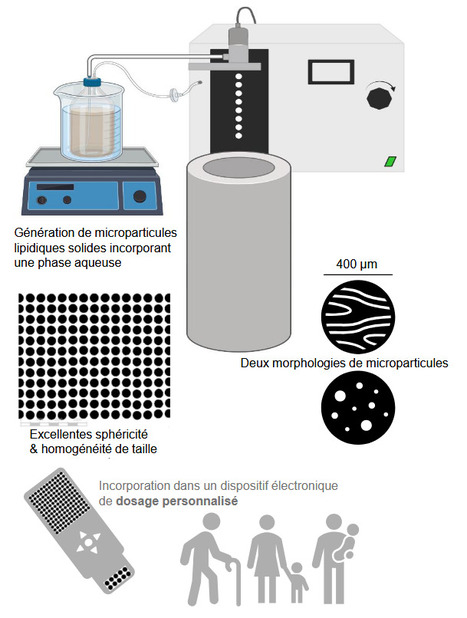

Les systèmes multiparticulaires offrent des avantages en termes de flexibilité de doses et de médecine personnalisée entre autres. Le prilling par fusion, un processus qui produit des microparticules sphériques à base de lipides à l'aide de buses vibrantes, présente un grand potentiel pour produire des objets parfaitement sphériques et homogènes en taille à l’échelle industrielle. En première intention, il est toutefois utilisé pour formuler des substances actives lipophiles. Une étude réalisée dans l’équipe Multiphase de l’Institut Galien Paris-Saclay (IGPS, CNRS/UPSaclay, Orsay) en collaboration avec BÜCHI Labortechnik AG (Flawil, Suisse) et le synchrotron Elettra (Trieste, Italie) visait à explorer son utilisation pour cristalliser des émulsions eau dans huile, permettant l'incorporation de substances actives hydrophiles dans ces matrices lipidiques. La première phase du projet a consisté en l’évaluation des excipients lipidiques en fonction de leur aptitude au prilling, afin de garantir l'homogénéité de la forme, de la taille et de la stabilité des microparticules. La deuxième phase s'est concentrée sur la caractérisation des microparticules, notamment en termes d'organisation et d'intégrité structurale. Selon la composition des microparticules, la phase aqueuse s’est soit dispersée sous forme de domaines distincts, soit sous forme d’un réseau aqueux intimement mélangé aux lipides. Quelle que soit l’organisation, la quantité d’eau incorporée est restée stable a minima 14 mois. Les résultats ont aussi démontré l'encapsulation réussie des deux composés modèles, l’un hydrophile, l’autre lipophile, avec une grande efficacité d’encapsulation. Cette étude, publiée dans International Journal of Pharmaceutics, a été réalisée dans le cadre de la thèse de Claire Delmas et a par ailleurs montré des résultats prometteurs quant à l’incorporation de telles particules dans des dispositifs de dosage personnalisé. -> Contact : vincent.faivre@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 11, 5:26 PM

|

Lésions hépatiques immuno-médiées induites par les inhibiteurs de points de contrôle : un domaine en évolution avec des défis émergents

Dans une revue publiée dans Liver International, des chercheurs du Centre Hépato-Biliaire de l’Hôpital Paul Brousse (UMR-S 1193 INSERM/UPSaclay, FHU Hepatinov, Villejuif) et du Research Center for Liver Disease de la Keck School of Medicine (University of Southern California, Los Angeles) explorent les lésions hépatiques immuno-médiées induites par les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ILICI), une complication potentiellement sévère des immunothérapies anticancéreuses. L’hépatotoxicité induite par ces traitements résulte d’une rupture de la tolérance immunitaire, bien que ses mécanismes restent largement méconnus. Les lymphocytes T cytotoxiques (CTLs) jouent un rôle clé dans la pathogenèse de l’ILICI, mais d’autres composantes de l’immunité innée et adaptative sont également impliquées. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, notamment le sexe féminin, un jeune âge, des antécédents d’immunothérapie et l’utilisation combinée de plusieurs inhibiteurs de points de contrôle (ICI). L’ILICI est hétérogène en termes de délai d’apparition après l’initiation du traitement, de profil biologique (hépatite vs cholangite) et de sévérité. La corticothérapie constitue le traitement de première ligne, mais ses modalités d’initiation, de dosage et de durée restent débattues. En cas de résistance, le mycophénolate mofétil (MMF) est une option de deuxième ligne efficace, tandis que la prise en charge de troisième ligne demeure controversée. La réintroduction des ICI après un épisode d’ILICI peut être envisagée dans certains cas et doit faire l’objet d’une discussion multidisciplinaire afin d’évaluer le rapport bénéfice-risque. Enfin, cette revue souligne les défis et les incertitudes qui persistent, mettant en évidence la nécessité d’études complémentaires pour mieux comprendre et traiter cette pathologie. Si les ICI sont une avancée majeure en oncologie, leurs effets indésirables imposent une gestion rigoureuse afin d’optimiser leur utilisation sans compromettre la sécurité des patients. -> Contact : eleonora.demartin@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 11, 9:36 AM

|

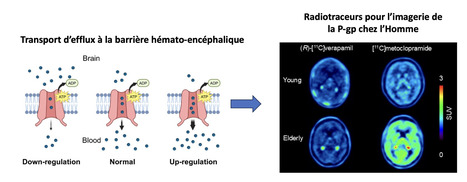

Les transporteurs ABC (ATP-binding cassette) exprimés au niveau de la barrière hémato-encéphalique (BHE) comme la P-glycoprotéine (ABCB1) et la Breast Cancer Resistance Protein (ABCG2) sont connus pour limiter le passage cérébral de nombreux médicaments. Ils contribuent également au maintien de l'homéostasie cérébrale et leur activité est dérégulée dans de nombreuses pathologies neurologiques. Aussi, de nombreuses études suggèrent que l’activité de ces transporteurs d’efflux pourrait constituer un biomarqueur pour comprendre l’importance de la fonction de la BHE - plutôt que son intégrité - sur l’évolution des pathologies cérébrales. Aujourd’hui, l’imagerie TEP (tomographie par émission de positons) est la seule méthode permettant d’estimer la fonction des transporteurs d’efflux de la BHE chez l’Homme. Les pharmacologues et radiopharmacien.nes de l’unité BioMaps (SHFJ, UMR CEA/CNRS/Inserm/UPSaclay, Orsay) et de l’Université de Vienne travaillent de concert depuis plus de 10 ans pour développer des substrats radiomarqués des transporteurs de la BHE. Dans un article publié dans Journal of Nuclear Medicine, ils établissent des critères pour évaluer et sélectionner les radiopharmaceutiques bénéficiant d’une sensibilité et d’une spécificité optimales pour l’étude de ces transporteurs. Compte tenu de l’aspect dynamique du transport d’efflux et de sa localisation à l’interface sang-cerveau, ces critères sont assez différents de ceux classiquement utilisés dans le développement de radiotraceurs pour l’imagerie d'autres cibles cérébrales (récepteurs, enzymes, etc.). Aussi, des approches expérimentales d’évaluation précliniques, in vitro et in vivo, sont proposées pour évaluer de nouveaux candidats radiotraceurs. ->Contact : nicolas.tournier@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 11, 6:35 AM

|

Il a été postulé que la surveillance de la dynamique des tests non invasifs (TNI) après la guérison virologique de l’hépatite C (VHC) peut informer sur le risque résiduel de CHC chez les patients atteints de cirrhose et peut permettre l'arrêt de la surveillance dans certains sous-ensembles de patients. Dans une étude multicentrique coordonnée par Jean-Charles Duclos-Vallée du Centre Hépatobiliaire (UMR-S 1193 INSERM/UPSaclay, FHU Hepatinov, Villejuif), les scientifiques ont analysé les données de plus de 3 000 patients à partir de cohortes multicentriques françaises et soutenues par l’ANRS. Dans ce travail publié dans Journal of Hepatology, il est montré que si tous les TNI s'amélioraient chez les patients cirrhotiques qui n'avaient pas développé de CHC, ceux qui ont finalement développé un cancer du foie présentaient des changements plus contrastés dans ces tests. Plus précisément, les valeurs actuelles de tests comme Fib4 et APRI étaient liées à un risque accru de CHC. Bien que leurs pentes n'aient pas fourni d'informations supplémentaires utiles, des études prospectives dédiées sont nécessaires pour définir comment la mesure répétée du NIT pourrait être combinée à d'autres variables dans les algorithmes de stratification du risque de CHC. D'ici là, la surveillance du CHC doit être maintenue chez tous les patients atteints de cirrhose après éradication du VHC, même en cas de diminution du NIT. -> Contact : pierre.nahon@aphp.fr / fabrice.Carrat@aphp.fr / jean-charles.duclos-vallee@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

March 4, 5:32 PM

|

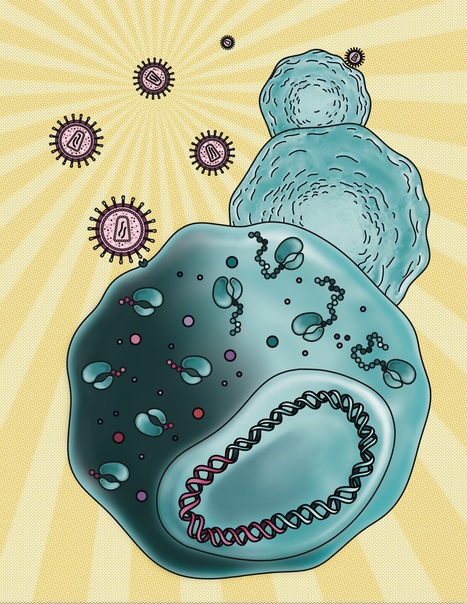

Les lymphocytes T jouent un rôle primordial dans le control de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine-1 (VIH-1). L’activation de ces lymphocytes passe par la reconnaissance de peptides viraux, appelés aussi antigènes, présentés à la surface des cellules infectées par le biais des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH). Il est couramment admis que les antigènes proviennent uniquement des protéines canoniques du VIH-1. Dans un étude publiée dans Nature Communications, en utilisant le profilage des ribosomes (RiboSeq), les équipes de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont défini le translatome du VIH-1 dans les cellules T CD4+ infectées. Cette approche a permis d’identifier de manière systématique les séquences d'ARNm viraux activement traduites dans les cellules infectées. Elle démontre que le génome du VIH-1 héberge une centaine de cadres alternatifs de lecture (ARF) situés soit en 5’UTR des gènes codant pour les protéines virales classiques soit chevauchants ces gènes canoniques du VIH. En utilisant: 1/ la détection des lymphocytes T spécifiques des peptides dérivés d’ARFs dans les PBMC de personnes vivant avec le VIH-1 et 2/ l'isolement direct des peptides dérivés d’ARFs liés aux molécules du CMH à l'aide d'immunopeptidomiques basées sur la spectrométrie de masse, les auteurs démontrent que les ARFs du VIH-1 codent de nouveaux antigènes viraux capables d'induire des réponses puissantes des lymphocytes T. Ces résultats élargissent le spectre des antigènes du VIH qui pourraient être utilisés à la conception de vaccins. Ils pourraient également révéler l’existence de microprotéines ou de pseudogènes du VIH-1. Cette étude est le fruit du travail de deux équipes de l’I2BC aux expertises complémentaires l’une portée par Olivier Namy spécialiste de la traduction des protéines et la seconde par Arnaud Moris, virologue et spécialiste de la réponse immune dirigé contre le VIH-1. Il s’agit également d’une collaboration impliquant des équipes de chercheurs et cliniciens français, dont Olivier Lambotte (UMR-S 1184, IMVA-HB, Center for Immunology of Viral Infections and Autoimmune Diseases, INSERM/CEA/UPSaclay, Le Kremlin Bicêtre) et l’Université de Tübingen en Allemagne. Illustration : Sonhita Chakraborty -> Contact : arnaud.moris@i2bc.paris-saclay.fr / olivier.namy@i2bc.paris-saclay.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...