Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 31, 12:04 PM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 14, 5:20 AM

|

Mélisande Blein-Nicolas, vous êtes ingénieure de recherche INRAE à GQE-Le Moulon. Quelles sont vos activités ? J’ai de nombreuses activités qui s’inscrivent dans deux missions principales. Ma première mission est d’être responsable scientifique de la plateforme d’analyse protéomique de Paris Sud-Ouest (PAPPSO) et responsable locale du site de PAPPSO adossé à GQE-Le Moulon. J’effectue cette mission avec l’aide d’un comité de direction composé de deux autres personnes. Cette mission recouvre de nombreux aspects depuis la définition, avec l’équipe, de l’orientation stratégique et scientifique de la plateforme sur les cinq ans à venir à la gestion financière (la plateforme génère des recettes) et des personnels, en passant par la labellisation et la certification. Lire la suite du portrait sur le site de l'IDEEV

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 6, 11:17 AM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 3, 5:44 PM

|

Claire Smadja, nouvelle Vice-Doyenne Recherche de la Faculté de Pharmacie de l'Université Paris-Saclay

Pr Claire Smadja a rejoint l’équipe de direction de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay en tant que Vice-Doyenne Recherche auprès de la nouvelle Doyenne, Pr Claire Janoir. Claire Smadja est Professeure en Nanobiotechnologie. Docteure en Pharmacie, titulaire d’un doctorat en pharmacochimie moléculaire réalisé au sein de l’unité de Pharmacochimie Moléculaire et Cellulaire (INSERM U266/CNRS 1500) à l’Université Paris-Descartes, elle a poursuivi sa formation par un stage post-doctoral au Babraham Institute de Cambridge (UK), dans le Laboratoire de Neuroscience Moléculaire. En 1999, elle est recrutée comme Maître de conférences à la Faculté de Pharmacie, où elle intègre la Jeune Équipe 2495, Protéines et Nanotechnologies en Sciences Séparatives, rattachée à l’Institut Galien Paris-Saclay (UMR CNRS 8612) en 2010. Ses travaux de recherche ont d’abord porté sur le développement de dispositifs miniaturisés pour la détection de biomarqueurs, incluant les laboratoires sur puce et les biocapteurs. Elle a contribué à la mise au point de méthodes innovantes de pré-traitement d’échantillons complexes utilisant des particules magnétiques. Ses recherches actuelles se concentrent sur l’analyse de protéines thérapeutiques, en particulier les anticorps monoclonaux, à l’aide de méthodes séparatives miniaturisés (électrophorèse capillaire, focalisation isoélectrique capillaire) et de méthodes chromatographiques bi-dimensionnelles permettant de détecter leurs dégradations. Elle a également exercé des responsabilités administratives, en tant que chargée de mission auprès du vice-président patrimoine pour l’opération "Biologie Pharmacie Chimie", dans le cadre du déménagement de la Faculté de Pharmacie vers le plateau de Saclay, où elle a été référente pour le domaine pharmacie et a coordonné l’ensemble des opérations au sein de l’UFR. Sur le plan pédagogique, elle est co-responsable depuis 2020 du Master 2 Biotechnologie pharmaceutique et thérapies innovantes, et a contribué à la mise en place d’enseignements en nanobiotechnologies. -> Contact : claire.smadja@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 29, 4:09 PM

|

Après ces bons résultats dans l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) aux stades modérés, l’étude de phase 3 Zenith sur les stades avancés vient d’être interrompue prématurément, au vu des résultats permis par l’ajout de cette molécule, qui transforme le pronostic des patients. Retour sur cette saga avec le Pr Marc Humbert (UMRS-999, Inserm/UPSaclay, CHU Bicêtre, AP-HP). Lire la suite de l’article

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 22, 9:35 AM

|

Claire Janoir, élue Doyenne de la Faculté de Pharmacie

Claire Janoir a été élue Doyenne de l’UFR Pharmacie le 10 juin et a pris ses fonctions le 12 juin 2025. Docteure en Pharmacie, elle a été recrutée MCF en bactériologie en 1999, après un doctorat d’Université réalisé sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Elle intègre alors l’équipe d’accueil Ecosystème digestif microbien et Santé, dont elle va accompagner toutes les évolutions. Nommée Professeure en 2013, elle prend en 2015 la direction de cette EA, renommée Bactéries pathogènes et Santé. En 2020, l’EA rejoint l’Institut Micalis (UMR INRAe, AgroParisTech, Université Paris-Saclay) dont elle devient la 21ème équipe. Claire Janoir en est toujours actuellement la responsable mais cèdera officiellement cette responsabilité en janvier 2026. En enseignement, elle intervient majoritairement en formation commune de base des études de Pharmacie. Elle est également co-responsable d’un master 2 de Microbiologie. De 2021 à 2024, elle a été Directrice Adjointe en charge des Formations et de l’Insertion professionnelle au sein de la GS Health and Drug Sciences. Elle a également été responsable de la mise en place du double-cursus Averroes pour l’UFR de Pharmacie. En recherche, elle travaille depuis son intégration dans l’UFR sur la virulence d’une bactérie entéropathogène, Clostridioides difficile, responsable de diarrhées post-antibiotiques, et sur la physiopathologie des infections liées à cette bactérie (ICD). Elle a d’abord travaillé sur la caractérisation de protéines de surface impliquées dans la virulence ou la physiologie bactérienne, puis sur la régulation de ces facteurs par les facteurs environnementaux, in vitro puis in vivo en modèles animaux. Depuis une dizaine d’années, elle travaille sur les biofilms formés par cette bactérie, en mono- ou pluri-espèces, à la fois sur la caractérisation de leur composition et de leur structure en modèles in vitro, mais également sur leur rôle potentiel dans les rechutes des ICD pour à terme, trouver des moyens d’améliorer leur prise en charge. -> Contact : claire.janoir-jouveshomme@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 17, 11:41 AM

|

Agnès Ricroch, lauréate du Trophée de la Réussite au féminin

Le 20 juin 2025 le Trophée de la Réussite au Féminin sera remis à neuf femmes de pays différents choisies par le jury de la mission de France Euro Méditerranée, sous le haut parrainage du Sénat, et en présence de diplomates, d’élus, de personnalités de la culture et de la société civile et de journalistes. Agnès Ricroch représente la France. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences végétales et a obtenu une habilitation à diriger des recherches HDR de l'université Paris-Saclay dans le domaine des ressources génétiques et de l'amélioration des plantes. Elle est enseignante-chercheuse en génétique à AgroParisTech et à l’université Paris-Saclay et a publié sept livres sur l'évaluation des bénéfices-risques et la réglementation des biotechnologies vertes pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Elle est membre depuis 2015 de l’Académie de l‘agriculture de France dans la section Sciences de la Vie. Elle est chevalier de la Légion d’honneur. De plus, elle aide les personnes en situation de précarité à Paris. Cette 10e édition est l’occasion de rendre hommage à ces neuf femmes riches de parcours et d'expériences propres issues de tous les domaines (société civile, économique, social, éducatif, artistique et sportif), dont l’engagement constitue une source inépuisable d’inspiration pour les jeunes générations. Par le biais de leur complémentarité et par la richesse de leur diversité, ces neuf femmes réfléchissent, proposent et engagent des actions afin de faire reculer toutes les formes d'exclusions et de discriminations en présentant des modèles identificatoires positifs. -> Contact : agnes.ricroch@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 29, 5:36 PM

|

S'endormir en écoutant la musique de son cerveau. C'est un peu ce que propose Mywaves une jeune start-up qui utilise les ondes cérébrales de chacun pour générer une piste sonore apaisante. En France l'insomnie concerne 15 à 20 % de la population. Quant aux adultes ils sont même 30 à 50 % à déclarer souffrir de troubles du sommeil selon Santé Publique France. Mywaves s'attaque au moment le plus critique qui est souvent celui de la phase d'endormissement. La start-up valorise des recherches menées par Alain Destexhe, directeur de recherche CNRS à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay - NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette). « Les ondes cérébrales reflètent l'activité électrique des centaines de millions de neurones du cerveau. Ces ondes qu'on voit sur un électroencéphalogramme correspondent aux mouvements de neurones qui se mettent en phase et se déchargent ou font silence en même temps », résume Alain Destexhe. Lire la suite de l’article dans Les Echos (sur abonnement) -> Contact : alain.destexhe@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 23, 5:53 PM

|

En pleine polémique autour du comté, l'empreinte environnementale de la production du fromage interroge. Des études montrent que, s'il est bien moins émetteur de CO2 que le bœuf, il reste plus polluant que le porc, le poulet, ou encore les aliments végétaux. Caroline Penicaud, Directrice de Recherche à SayFood (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau), a été interviewée par une journaliste de France info avec d’autres chercheurs. L’interview a fait l’objet d’un article qui a été mis en ligne le 18 mai 2025.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 19, 4:52 PM

|

Eric Vivier, président du Paris-Saclay Cancer Cluster et spécialiste des « Natural Killers », des cellules clés de l'immunité innée, travaille sur de nouvelles générations d'anticorps thérapeutiques contre le cancer. Plusieurs font l'objet d'essais cliniques. Les cellules « Natural Killer » (NK) ont été découvertes dans les années 1970 et représentent entre 5 et 20% des lymphocytes, qui comptent eux-mêmes pour 20% à 40% de la masse des globules blancs. Que sait-on d'elles ? Ces cellules sont de redoutables prédateurs sélectifs qui tuent les cellules soumises à un stress et rien d'autre. Elles font partie du système immunitaire inné et n'ont besoin d'aucune des signalétiques d'intrusion de cellules antigènes pour actionner leur mode cytotoxique. Lire la suite de l’article dans Les Echos (pour abonnés)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 14, 4:12 AM

|

Jérôme Le Pavec, Lauréat du Grand prix ISHLT 2025 dédié à l'immunomodulation par la photophérèse extracorporelle en transplantation pulmonaire

Le Pr Jérôme Le Pavec du Service de Chirurgie Thoracique, Vasculaire et Transplantation Cardio-pulmonaire et UMR-S 999 (Inserm/UPSaclay, Hôpital Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson) s’est vu remettre le grand prix du congrès mondial de transplantation pulmonaire pour la recherche en immunomodulation par la photophérèse extracorporelle le 30 avril dernier à Boston. Ce prix couronne une équipe dont le projet est considéré comme le plus innovant et alloue 90 000 $ à ses bénéficiaires. La dysfonction chronique du greffon pulmonaire (CLAD) reste la principale cause de mortalité à long terme après transplantation pulmonaire, malgré des traitements immunosuppresseurs standards. La photophérèse extracorporelle (PEC) apparaît comme une option prometteuse, mais son efficacité reste insuffisamment évaluée par des essais cliniques robustes dans cette indication. Le projet BIO-ECP a pour but principal d’évaluer l'impact de la PEC sur la charge de l’ADN libre circulant dérivé du donneur (dd-cfDNA), un biomarqueur émergent reflétant l'agression du greffon. L’étude vise aussi à mieux comprendre les facteurs prédictifs de réponse à la PEC et à observer son effet sur la fonction pulmonaire et la qualité de vie des patients. Cette récompense décernée par la communauté internationale de transplantation pulmonaire constitue une reconnaissance majeure pour la qualité du projet et l'expertise des équipes impliquées dans le projet (Service de Transplantation pulmonaire de Foch et Marie Lannelongue). Ce prix apporte par ailleurs une pierre financière significative à l'édifice scientifique du projet agissant comme un levier pour une mise en place prochaine du projet. Il s'agit d'un travail collaboratif avec l'équipe de transplantation de Foch illustrant la pleine synergie des 2 services de transplantation et l'implication sans réserve dans la recherche translationnelle au service des patients. -> Contact : j.lepavec@ghpsj.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 10, 5:20 PM

|

C'est pour son investissement dans l’activité éditoriale du journal Nucleic Acid therapeutics qu'Aurélie Goyenvalle, chercheuse en santé à l'UFR Simone Veil-Santé, reçoit le Rosalind Franklin Society Awards in Science. Cheffe de l'équipe Biothérapies des maladies neuromusculaires de l'unité END-ICAP (Handicap neuromusculaire : physiopathologie, biothérapie et pharmacologie appliquées-UMR 1179 UVSQ/Inserm) dirigée par Luis Garcia, Aurélie Goyenvalle travaille à l'UFR Simone Veil-Santé dans le domaine des thérapies antisens. Outre son investissement dans l’activité éditoriale du journal Nucleic Acid therapeutics, Aurélie Goyenvalle est l'autrice notamment de l'article suivant : https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/nat.2024.0085Les Rosalind Franklin Society Awards in Science, qui en sont à leur quatrième année d'existence, récompensent les travaux de recherche exceptionnels, évalués par des pairs, réalisés par des femmes et des minorités sous-représentées dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie (STEM). Le prix récompense le meilleur article écrit en 2024 par une femme ou une minorité sous-représentée dans le portefeuille de revues à comité de lecture de Mary Ann Liebert, Inc. Chaque lauréat a été sélectionné à l'issue d'un processus rigoureux mené par les rédacteurs en chef et un comité académique, reconnaissant l'excellence scientifique, l'originalité et l'impact.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 6, 5:23 PM

|

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 31, 11:14 AM

|

Depuis 2017, le conseil franco-britannique sélectionne chaque année une promotion de Young Leaders, issus du milieu scientifique, artistique, médiatique ou encore académique et possédant des liens avec la France et le Royaume-Uni. L’objectif ? « Fonder une génération de leaders du 21e siècle ayant à cœur de faire vivre et progresser les relations franco-britanniques et d’en façonner l’avenir dans tous les secteurs de nos sociétés et économies ». Sophie de Carné, à la tête du laboratoire Inflammation et plasticité cancéreuse (IHU-Prism, UMR-S 981 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy), a été sélectionnée par le Conseil franco-britannique pour intégrer la promotion 2025 des Young Leaders. Ce programme, né de la volonté du président de la République François Hollande et du Premier ministre David Cameron, vise à approfondir la compréhension et la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, pour créer un espace de dialogue bilatéral de haut-niveau. Il repose sur un réseau d'alumni prestigieux, dévoués à faire avancer le dialogue franco-britannique. Ce programme rassemble aujourd’hui un réseau de 176 personnalités occupant des postes de hauts niveaux dans des domaines variés. Spécialiste de la biologie du cancer, Sophie de Carné a passé près de dix ans au Royaume-Uni, où elle a conduit des recherches de pointe au Francis Crick Institute. Elle s’est notamment intéressée aux cancers du poumon présentant une mutation du gène KRAS, l’un des plus fréquemment altérés dans ces tumeurs. Pour mieux comprendre ces cancers, elle a mis au point des modèles expérimentaux, qu’elle a étudié grâce à des technologies de séquençage unicellulaires. Elle a également conçu un outil capable d’évaluer l’activité du programme cancérigène KRAS au sein d’une tumeur — même en l’absence de mutations évidentes du gène KRAS. Une approche innovante qui ouvre la voie à des traitements plus personnalisés, adaptés au fonctionnement réel de chaque tumeur. De retour en France à l’automne 2024, elle a rejoint Gustave Roussy et l’IHU-Prism en tant que cheffe d’équipe et professeure junior à l’Université Paris-Saclay, dans le cadre d’une chaire dédiée à la prévention des cancers. Ses travaux actuels s’attachent à comprendre pourquoi certaines cellules mutées évoluent vers des tumeurs, tandis que d’autres restent dormantes. L’hypothèse centrale ? Le cancer ne résulte pas uniquement d’une mutation génétique, mais aussi d’un contexte biologique ou environnemental favorable, dans le cadre d’une phase dite de « promotion ». Son laboratoire explore ainsi les liens entre obésité, dérèglements métaboliques et transformation tumorale, en particulier dans les cancers du pancréas et du poumon mutés KRAS. Elle développe pour cela des modèles organoïdes à partir de cellules souches reprogrammées. Elle souhaite étendre ses travaux au rôle joué par les pesticides dans l’oncogénèse. Début juillet, à l’occasion d’un séminaire de travail organisé par le Conseil Franco-Britannique à Londres, Sophie de Carné et les autres Young Leaders ont eu l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec le président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. En rejoignant le réseau des Young Leaders, Sophie de Carné entend porter la voix de la recherche translationnelle et de la prévention du cancer dans les débats publics. « Pour que la science bénéficie à la société, il faut parfois sortir du cadre scientifique pour partager ses découvertes, échanger des idées et participer à des débats plus larges. Le programme Franco-British Young Leaders est une occasion unique de le faire, et de créer des passerelles entre la science, les politiques publiques et la société », conclut Sophie de Carné. -> Contact : sophie.de-carne@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 6, 8:14 AM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 6, 10:12 AM

|

Puri López-García est chercheuse en biologie et directrice de recherche CNRS au laboratoire Écologie, société et évolution (ESE - Univ. Paris-Saclay/CNRS/AgroParisTech). Spécialiste des micro-organismes, notamment les archées, les bactéries et les eucaryotes microbiens, elle cherche à travers l'étude du monde invisible à remonter le fil de l'histoire de la vie sur Terre et à éclairer les grandes transitions évolutives qui ont façonné cette planète. Elle est également membre de l'Académie des sciences, de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie américaine de microbiologie. Lire la suite du portrait sur le site de UPSaclay

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 4:53 PM

|

Nous utilisons des mécanismes cérébraux similaires pour produire des sons complexes, ce qui constitue une piste sérieuse pour comprendre et, éventuellement, soigner certaines pathologies du langage. Quel que soit le continent sur lequel ils grandissent, le chat miaule et le chien aboie. Cela n’est pas lié à un quelconque processus de transmission sociale ou culturelle. Ce qui n’est pas le cas chez l’être humain : la parole va dépendre de notre éducation, et de la langue que nous avons entendue tout au long de notre croissance. Si ce trait de comportement est rare dans le monde du vivant, il n’est pourtant pas unique. Nous le partageons avec certaines espèces, notamment quelques oiseaux, comme les perruches ou les diamants mandarins. Une nouvelle étude, menée par Zetian Yang et Michael Long, neuroscientifiques à l’université de New York, et publiée dans la revue Nature, nous révèle qu’une région cérébrale spécialisée fonctionne de manière identique chez l’homme et chez les perruches. Les auteurs y voient une clef pour comprendre et, éventuellement, soigner certaines pathologies. Nicolas Giret, chercheur CNRS à NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) nous explique tout cela dans un article paru dans Le Figaro du 28 juin 2025. -> Contact : nicolas.giret@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 26, 5:54 AM

|

Gérard Arnold, promu Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Gérard Arnold a été promu en janvier Chevalier de l’Ordre National du Mérite au titre du ministère de la Recherche, pour sa carrière engagée pour faire reconnaître l'impact des pesticides sur les abeilles, aux échelles européennes et nationales, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la science, à la société et pour la filière apicole. Il a reçu sa décoration le 14 juin 2025 à la mairie du XIVème arrondissement de Paris. Son insigne lui a été remis par Frank Alétru, Président du Syndicat National d’Apiculture. Gérard Arnold, DR CNRS au laboratoire Évolution, génomes, comportement, écologie - EGCE (UMR 9191 CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), a beaucoup travaillé sur l’éthologie de l’abeille. Il a particulièrement étudié la neurobiologie du système olfactif des abeilles et différents facteurs qui interviennent sur leur santé (Parasites comme le varroa, prédateurs comme les frelons, et les pesticides). Peu à peu sa carrière s’est en effet orientée vers l’examen des dossiers sur l’importance des pesticides sur la mortalité des abeilles. Devenu expert scientifique auprès des agences sanitaires française et européenne (EFSA), il a participé à des comités scientifiques et des expertises institutionnelles notamment sur les effets des néonicotinoïdes. Il a mené un combat acharné pour parvenir à faire connaître au grand public et aux décideurs les données de la science sur le danger de ces molécules pour les abeilles. Il a également assuré la co-direction de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS -> Contact : gerard.arnold@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 21, 4:56 AM

|

Valérie Lavallée, lauréate de la Médaille de cristal du CNRS 2025

Grâce à son parcours autodidacte remarquable, Valérie Lavallée a connu une progression de carrière constante jusqu’à être nommée responsable de la plateforme de zootechnie de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPSI - CNRS/Université Paris-Saclay), situé sur le campus du CEA Saclay. En 2021, elle a notamment relevé le défi de l’installation d’une plateforme de zootechnie multi-espèces lors du déménagement du laboratoire. En 2025, le CNRS décernera la médaille de cristal à Valérie Lavallée pour la qualité de son travail et pour son rôle majeur dans ce déménagement, qui a permis le regroupement des sites zootechniques de Gif-sur-Yvette et Orsay vers le nouveau bâtiment de NeuroPSI. Cette plateforme est désormais une vitrine de l’excellence en zootechnie scientifique. La médaille de cristal distingue des femmes et des hommes, personnels d’appui à la recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche française. -> Contact : valerie.lavallee@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

June 15, 9:50 AM

|

Le 5 juin 2025, l'Institut Universitaire de France (IUF) a publié la liste de ses nouveaux membres, nommés pour une durée de cinq ans. Onze personnalités liées à l’Université Paris-Saclay font partie des nouveaux membres de l’Institut Universitaire de France. Parmi celles-ci, deux travaillent dans le domaine des Sciences de la Vie : Membre junior (chaire fondamentale) : Membre senior (chaire fondamentale) : L'Institut Universitaire de France (IUF) a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités tout en renforçant l'interdisciplinarité. L'IUF poursuit trois objectifs : encourager à l'excellence en matière de recherche, contribuer à la féminisation du secteur de la recherche et contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire en France.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 23, 5:59 PM

|

Un bébé atteint d’une maladie génétique très rare a reçu une thérapie génique personnalisée développée en seulement sept mois. Ce traitement exceptionnel a été rendu possible par une forte mobilisation interdisciplinaire et important soutien du NIH, aujourd’hui fragilisé par des coupes budgétaires. Le déficit en carbamoyl-phosphate synthétase-1 est une maladie très rare et souvent mortelle qui provoquent une accumulation d’ammoniac dans l’organisme. Les traitements classiques, comme la greffe de foie, sont inaccessibles aux nouveau-nés, et les médicaments sont souvent insuffisants. La thérapie génique, en particulier par transfert de gènes, avait déjà permis certains succès pour des maladies monogéniques, mais nécessitait souvent plusieurs années de développement. Corriger une mutation pour sauver une vie Cette fois, les chercheurs ont utilisé une méthode ultra-ciblée d’édition de base, corrigeant une seule lettre défectueuse dans le génome de l’enfant. Ce traitement personnalisé a pu être développé et testé en seulement sept mois. Les premiers résultats parus dans The New England Journal of Medicine sont prometteurs même s’il reste des incertitudes sur l’efficacité à long terme. Comment a-t-il été possible de développer une thérapie génique aussi rapidement ? Réponse avec Anne Galy, directrice de recherche à l’INSERM. Elle dirige l’Accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique ART-TG à Evry.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 22, 9:09 AM

|

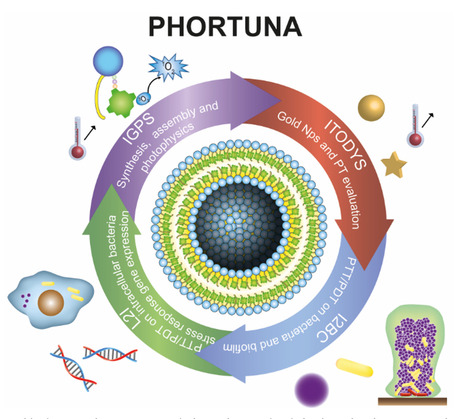

Le projet PHORTUNA coordonné par Ali Makky, lauréat de l’appel à projets PEPR LUMA

Le projet de recherche « PHORTUNA » coordonné par Ali Makky de l’Institut Galien Paris-Saclay (CNRS/UPSaclay, Orsay) a été retenu dans le cadre de l’appel à projets PEPR LUMA de l’Agence nationale de la recherche (ANR) du plan France 2030, pour un financement de ~ 800 000 €. Dans un contexte hautement compétitif (3 projets sélectionnés sur toute la France dans l’axe 4 : « Santé / Lumière et cibles moléculaires pour les photothérapies de demain »), cette sélection souligne l’excellence et l’impact scientifique et socio-économique de ce projet de recherche. Le projet « PHORTUNA », mené en collaboration avec l’institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), l’unité Infection & Inflammation – 2I (UMR-S 1173 Inserm/UPSaclay/UVSQ, Montigny-le-Bretonneux) et le laboratoire Interfaces Traitements Organisation et DYnamique des Systèmes (ITODYS, Univ. Paris-Cité) vise à développer des assemblages supramoléculaires photoactivables, basés sur la technologie des « conjugués lipides-porphyrines » pour apporter un traitement plus efficace et plus sûr par photothérapie thermique et photothérapie dynamique des infections bactériennes localisées causées par des bactéries résistantes, des biofilms et les bactéries intracellulaires. L’efficacité antibactérienne de ces systèmes sera comparée à des systèmes conventionnels comme les nanoparticules d’or. De plus, l’effet de la photothérapie sur l’émergence de résistance bactérienne sera investigué. -> Contact : ali.makky@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 16, 12:15 PM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 11, 3:50 PM

|

La transmission de formes de stress ou traumatismes par hérédité devrait pouvoir s'observer sous forme de marquage cellulaire par mécanisme de méthylation de l'ADN. La transmission de forme de stress ou traumatismes par hérédité s'étudie au niveau cellulaire pour examiner l'hypothèse d'une transmission génétique sur plusieurs générations. Pour comprendre les mécanismes de mémoire cellulaire au niveau fondamental, il faut sonder les marques épigénétiques sur la zone concernée - et observer si les signaux de méthylations, qui inhibent l'expression d'un gène donné, sont bien conservés. De telles marques devraient pouvoir se retrouver au niveau de la réplique de l'ADN. Eric Le Cam, Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité Intégrité du Génome et Cancers (UMR 9019 CNRS/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) à Gustave Roussy, étudie lui en cancérologie la réplication et la réparation de l’ADN, grâce à des techniques de microscopie électronique où il est justement possible de détecter de tels marquages au niveau des histones et chromatines de l'ADN. Écouter le podcast -> Contact : erci.lecam@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

May 10, 5:00 PM

|

La Fondation Gustave Roussy lance un ambitieux programme de chaires d'excellence pour attirer et fidéliser les meilleurs chercheurs en oncologie. Trois premières chaires sont déjà opérationnelles sous la direction de scientifiques de renommée mondiale. Objectif : accélérer les découvertes majeures pour guérir le cancer. La Fondation Gustave Roussy, active depuis 20 ans dans la collecte de fonds pour la recherche contre le cancer, accueille désormais la recherche exploratoire et translationnelle de Gustave Roussy et lance un ambitieux programme de chaires d'excellence. L’objectif est d'attirer et fidéliser les meilleurs chercheurs français et internationaux en leur offrant des conditions de travail optimales et tous les moyens nécessaires pour explorer de nouvelles voies thérapeutiques contre le cancer. À terme, la Fondation prévoit de recruter 25 chercheurs de haut niveau. Les chaires s'articuleront autour de sept axes de recherche majeurs : réparation de l'ADN et stabilité du génome, cancers pédiatriques, science des données et intelligence artificielle, nouvelles thérapies, radiothérapie, métabolisme et cancer, et hématologie. Situées au cœur du Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC), un pôle d'innovation en oncologie regroupant chercheurs, cliniciens et entreprises, ces chaires bénéficient d'un écosystème unique propice aux découvertes et à leur transformation en solutions thérapeutiques concrètes. Trois premières chaires d’excellence déjà opérationnelles Trois chercheurs de renommée internationale ont déjà rejoint la Fondation au sein de chaires d'excellence : - La Chaire cellules natural killer (NK), dirigée par le Pr Éric Vivier, président du Paris-Saclay Cancer Cluster, vise à explorer le potentiel thérapeutique de ces cellules immunitaires. Les cellules NK ont la capacité de repérer et d'éliminer très rapidement les cellules cancéreuses, tout en épargnant les cellules saines et en stimulant d'autres acteurs du système immunitaire comme les macrophages et les lymphocytes T. L'ambition de cette chaire est d’amplifier leur activité antitumorale et renforcer leur capacité à induire une réponse des lymphocytes, avec à la clé le développement de nouveaux médicaments qui libéreront la réponse immunitaire contre le cancer.

- La Chaire cellules myéloïdes, sous la direction du Pr Florent Ginhoux, spécialiste mondialement reconnu des macrophages, est dédiée aux cancers pédiatriques, notamment les gliomes infiltrants du tronc cérébral (GITC), tumeurs au pronostic très défavorable. Son équipe a déjà réalisé une avancée majeure en développant un organoïde cérébral en trois dimensions (organoïde neuronal) contenant des macrophages et modélisant le microenvironnement immunitaire cérébral. Ces organoïdes permettent de modéliser le développement des cancers cérébraux chez l'enfant pour en comprendre les mécanismes et identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. L'objectif est désormais de reprogrammer les macrophages, qui peuvent être détournés par les tumeurs pour favoriser leur croissance, afin qu'ils retrouvent leur fonction de défense contre les cellules cancéreuses.

- La Chaire nanothérapies, dirigée par Alexandre Detappe, expert des nanoparticules, développe des systèmes innovants de délivrance ciblée des médicaments. Face aux toxicités de la chimiothérapie et de l'immunothérapie qui impactent la qualité de vie des patients, cette chaire travaille sur des nanoparticules capables d'encapsuler temporairement ces traitements. Ce procédé permet de bloquer leur action jusqu'à ce qu'ils atteignent la tumeur, où ils seront alors libérés et activés spécifiquement. Cette approche de précision préserve les cellules saines tout en maximisant l'efficacité thérapeutique. Les travaux d’Alexandre Detappe ont déjà abouti au dépôt de huit brevets et à la publication de 24 articles scientifiques. Son équipe s'attache désormais à traduire ces avancées précliniques en essais cliniques pour valider ces nouvelles thérapies.

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...