Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

dm

October 25, 2014 3:44 PM

|

Entretien avec Elodie Maurot

En mars dernier, la philosophe Fabienne Brugère devait intervenir lors de la journée nationale de formation des délégués diocésains à la pastorale familiale. Elle devait prendre la parole sur le thème du care, "Prendre soin de l'autre, un appel lancé à tous", une façon de faire retomber les passions internes à l'Eglise catholique après les débats tendus sur le mariage pour tous. La pression de sites traditionalistes dénonçant l'invitation d'une femme "connue pour être adepte de l'idéologie de Judith Butler" et de la théorie du genre, a finalement contraint Mgr Brunin, président du conseil famille et société de la Conférence des évêques de France, a annulé sa venue, reconnaissant que les conditions d'un dialogue serein de l'Eglise avec la société n'était pas réunies. Cette décision a été critiquée par une partie de l'épiscopat, qui y voit une reculade sous la pression d'une minorité érigée en police de la pensée. Comme le soulignait Dominique Greiner dans La Croix, l'église ratait là une belle occasion de montrer qu'elle est avant tout conversation et que le dialogue avec les représentants de la pensée contemporaine fait partie de sa mission. Dans un entretien avec la journaliste Elodie Maurot, Fabienne Brugère revient, en philosophe, sur la violence des attaques qu'elle a alors subies. Au-delà du conflit classique entre foi et raison, ce qui est devenu "l'affaire Brugère" pose de nombreuses questions sur l'état de notre démocratie et du débat d'idées en France aujourd'hui. Et sur la peur que la philosophie inspire toujours aux extrémistes de tous genres.

> acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 25, 2014 3:30 PM

|

Le point de départ de cet essai est les lectures qu’ont proposées trois philosophes contemporains (Deleuze, Agamben, Derrida) d’un texte important des lettres américaines, la nouvelle d’Herman Melville, Bartleby the Scrivener, dont l’énigme continue de défier l’interprétation. La fascination exercée sur les philosophes par la figure de Bartleby, le scribe qui «préférerait ne pas», n’est plus à démontrer mais reste à interroger. Elle témoigne d’un seuil critique entre deux champs conjoints et séparés par l’activité d’interprétation : le littéraire et le philosophique. Entre les deux, comme la fascination le laisse deviner, existe un partage secret, partage d’un secret qui n’est autre que ce partage. La fascination, en effet, n’est pas censée définir l’approche philosophique de la littérature, qui se devrait plutôt d’observer une distance maîtrisée face à son objet. Ce travail par conséquent se propose de mener conjointement deux lectures (littéraire et philosophique) sans se réduire à aucune des deux. La démarche adoptée ne consiste pas à lire tour à tour les commentaires philosophiques avec ou face à Bartleby ni à les confronter entre eux systématiquement. Elle part de questions ou de catégories qui appartiennent plutôt au champ de la critique littéraire mais qui sont immédiatement remises en jeu par leurs croisements avec les interrogations de la philosophie et renégociées dans la confrontation au texte de fiction.

> acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 25, 2014 10:12 AM

|

Penser une philosophie de la Shoah consiste à donner à voir la Shoah dans ses structures. Structures de la modernité qui désintègrent et obligent à un réexamen de la question de la modernité, de l’homme, de l’existence, du langage et même de l’Être.

Une philosophie de la Shoah est développée par certains des rescapés des camps et par les morts qui ont pu laisser un témoignage. « Elle constitue leur grandeur tragique, leur part d’immortalité, la part d’immortalité de tous les morts qu’on ne pourra jamais enlever, ni avec des fusils, du gaz d’échappement ou du zyklon B ; ni en les enterrant, en les mettant dans des fours crématoires ou en les transformant en engrais. »

Ainsi s’édifie une nouvelle civilisation, un nouveau Sinaï, dont on n’a pas pris la mesure, la démesure qui désintègre le monde au profit de l’immonde. Optique qui donne à voir, non système dogmatique. Cette optique opère la synthèse des grands textes philosophiques (Adorno, Heidegger, Arendt), littéraires (Levi, Pahor, Rousset, Hilsenrath, Borowski, Kertész), sociologiques (Bauman), historiques (Hilberg) et des œuvres autour de la Shoah (Lanzmann, Olère).

Si le devoir de mémoire cache les structures de la Shoah, c’est parce que la modernité y voit son propre reflet. La Shoah, comme événement historique, renverse la figure classique de la civilisation occidentale, c’est-à-dire grecque et hébraïque, par l’entremise de l’essence de la technique qui trouve son paroxysme dans la chambre à gaz.

Prendre la mesure du problème de la Shoah : une philosophie de la Shoah.

Didier Durmarque est professeur de philosophie à Louviers dans l’Eure (France). Il a déjà publié Féerie pour un rien (2002), Moins que rien (2006) et La Liseuse (2012).

|

Scooped by

dm

October 22, 2014 1:54 PM

|

En bref: Dans un discours resté mémorable, le prix Nobel de littérature (1970) condamne les deux systèmes économiques – le communisme et le capitalisme, et dénonce surtout la chute spirituelle de la civilisation. Prononcé devant les étudiants de Harvard le 8 juin 1978, Alexandre Soljenitsyne, expulsé 4 années plus tôt de l'Union Soviétique, à la suite de la publication de son livre L'Archipel du goulag où il dénonce les abus du système concentrationnaire soviétique, va prononcer un discours resté mémorable dans les murs de la prestigieuse université américaine d'Harvard, haut lieu de la formation des élites du monde entier. Dénonçant les deux régimes alors dominants, communisme et capitalisme, ce discours aux accents prophétiques n'a rien perdu de son actualité et de sa profondeur. Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne est né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk (Russie). Mobilisé en 1941 dans les rangs de l'Armée rouge, il est arrêté à la veille de la victoire pour avoir prétendument insulté Staline dans une lettre à un ami, et purge huit ans de détention et trois de relégation. Libéré en 1956, et réhabilité, il enseigne les mathématiques et la physique dans des écoles de campagne, et surtout veut témoigner. En 1962, la parution d'Une journée d'Ivan Denissovitch, peinture véridique de l'univers du Goulag jusque-là tabou, révèle un écrivain au monde entier. Le Premier Cercle puis Le Pavillon des cancéreux assureront la gloire de Soljenitsyne. Le prix Nobel de littérature lui est décerné en 1970. Il l'accepte, déchaînant une tempête d'injures dans la presse soviétique, et se remet au travail, commençant à écrire l'épopée qu'il intitulera plus tard La Roue rouge, histoire romancée de la Révolution russe. En décembre 1973, paraît à Paris (en version russe) L'Archipel du Goulag, terrible condamnation de la répression exercée en Union soviétique sur des millions de citoyens et des peuples entiers. Le scandale est énorme: en février 1974, Soljenitsyne est déchu de sa citoyenneté et expulsé de son pays. Il se fixe d'abord en Suisse, puis aux Etats-Unis, dans le Vermont, où il poursuivra l'écriture de La Roue rouge. A la chute de l'URSS, sa nationalité lui est restituée et il rentre en Russie, près de Moscou, où il vivra jusqu'à sa mort, survenue le 3 août 2008. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 22, 2014 1:43 PM

|

Ce septième volume des Annales bergsoniennes, qui paraît dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, ne constitue pas seulement une contribution à une commémoration, mais est aussi l'occasion d'un effort historique et philosophique de synthèse et de contextualisation du rôle de Bergson pendant cette période. En effet, le philosophe fut à la fois un témoin et un acteur de ce conflit. Le statut exact des discours de guerre, l'émergence lente et progressive de la distinction entre clos et ouvert qui ne prendra son sens définitif que dans Les Deux Sources de la morale et de la religion , le destin ultérieur du bergsonisme tant dans son élaboration interne que dans sa diffusion après 1918 et jusqu'à nous sont, parmi d'autres, les enjeux auxquels un tel livre se devait de se confronter directement.

Toutefois, le cas de Bergson interdit de séparer, d'une part, la relation qui fut la sienne à la Première Guerre mondiale, et, d'autre part, sa relation à l'Allemagne, à la philosophie et à la culture allemande en général. Les deux aspects sont étroitement liés, c'est pourquoi le présent volume contient outre un dossier inédit « Bergson et la guerre de 1914 » quatre contributions majeures de philosophes, biologistes et sociologues allemands face à la réception du bergsonisme en Europe (Driesch, Scheler, Simmel et Horkheimer), ainsi que la réédition d'une recension consacrée à un ouvrage sur Kant par le jeune Bergson.

Arnaud François, maître de conférences à l'université Toulouse II-Le Mirail et secrétaire de la Société des amis de Bergson ; Nadia Yala Kisukidi, agrégée et docteure en philosophie, assistante en éthique à l'université de Genève ; Camille Riquier, maître de conférences en philosophie à l'Institut catholique de Paris ; Caterina Zanfi, rattachée à l'université de Bologne et au centre Marc Bloch (Berlin), enseigne la philosophie au Spring Hill College Italy Center (Bologne). > Acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 18, 2014 8:51 AM

|

Le pouvoir a longtemps été conçu comme un bien détenu par certains individus ou certains groupes sociaux. Des expressions telles que « conquérir », « prendre le pouvoir » reflètent cette idée. Qui détient vraiment le pouvoir : les gouvernants ? la finance mondiale ? tel ou tel groupe social ? Sous quelle(s) forme(s) s’exerce-t-il ? Autant d’aspects que les sciences humaines ont largement explorés depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, le pouvoir s’analyse plutôt en termes de relations – de domination, d’influence, d’autorité… – entre gouvernants et gouvernés, entre groupes sociaux ; relations d’autant plus complexes qu’elles s’inscrivent dans un contexte mondialisé et diffus. Cet ouvrage donne des clefs pour appréhender au mieux les différentes formes de pouvoir, des rapports entre individus aux relations internationales. Après avoir présenté les principaux concepts liés à la notion de pouvoir ainsi que les auteurs majeurs, il examine les dynamiques à l’œuvre, à travers les différents lieux de pouvoir (État, famille, groupes d’intérêt, organisations internationales, médias…). Enfin, il fait état des nouveaux débats sur ce sujet : assiste-t-on à un déclin des institutions ? Comment se recompose le pouvoir dans les démocraties contemporaines ? Quelles formes de gouvernance mondiale se dessinent ? Avec les contributions de : D. Allès, R. Balme, R. Baumert, J.-L. Beauvois, D. Bertrand, L. Blondiaux, C. Bouillaud, P. Braud, S. Cadiou, G. Chantraine, Y. Déloye, V. Despret, A. Dézé, E. Enriquez, S. Fath, A. Faure, J.-P. Gaudin, M. Godelier, J. Joana, R.-V. Joule, P. de Lara, J. Laroche, T. Lindemann, B. Loveluck, J. de Maillard, J.-L. Missika, E. Neveu, M. Offerlé, F. Petiteville, F. Ramel, M. Revault d’Allonnes, P. Rolland, P. Rosanvallon, L. Rouban, F. Sawicki, Y. Surel, P.-H. Tavoillot, É. Tran, A.-C. Wagner.

|

Scooped by

dm

October 11, 2014 4:43 PM

|

Comment présenter dans un même plan des sujets aussi différents que les débuts de l'informatique, la caverne de Platon, les règles de la logique ou l'éthique de Spinoza ? Par où commencer ? Comment terminer ? Le fil conducteur qui relie tous ces sujets est la créativité. Plus exactement la passion pour les idées nouvelles, qui a conduits les auteurs à découvrir les idées anciennes, tant en sciences qu en philosophie, autour d'une question centrale englobant toutes les autres : comment pense-t-on ?

La métaphore d'un réseau de transport, le plan de métro parisien, s'est alors imposée : chaque station porte le nom d un philosophe ou d un scientifique car l'histoire des Idées est avant tout celle des hommes et des femmes qui les ont eues ; les liens, les passerelles, les croisements expriment l interconnexion des connaissances, car les disciplines n'ont pas de frontière précise et aucun géant de la pensée ne peut être enfermé dans un seul champ de recherche.

Le résultat : 14 lignes thématiques, de « philosophie » à « humour » en passant par « logique »,

« épistémologie » ou « perception » et, bien sûr, « créativité » et « prospective », pour découvrir de façon amusante et vivante les grands penseurs, depuis Platon jusqu à Serres, en passant par Montaigne, Rousseau, Kant mais aussi Bacon, Hume, Camus et Foucault...

Ouvert par le plan de la ligne, chaque chapitre est illustré de dessins humoristiques et de photos. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 9, 2014 4:00 PM

|

Pourquoi les araignées géantes des films d’horreur ou les Lilliputiens que découvre Gulliver au cours de ses voyages ne se rencontrent jamais « en vrai » ? Parce que dans la réalité, la taille n’est pas un paramètre que l’on pourrait fixer à volonté : chaque être vivant n’est viable qu’à l’échelle qui est la sienne. En deçà ou au-delà, il meurt, à moins qu’il ne parvienne à se métamorphoser. Il en va de même pour les sociétés et les cultures. La plupart des crises contemporaines (politiques, économiques, écologiques, culturelles) tiennent au dédain affiché par la modernité pour les questions de taille. Nous mesurons tout aujourd’hui, des volumes de transactions à la bourse aux taux de cholestérol, de la densité de l’air en particules fines au moral des ménages. Mais plus nos sociétés se livrent à cette frénésie de mesures, moins elles se révèlent aptes à respecter la mesure, au sens de juste mesure. Comme si les mesures n’étaient pas là pour nous aider à garder la mesure mais, au contraire, pour propager la folie des grandeurs.

Ce livre s’attache à décrire et comprendre par quelles voies, au cours des derniers siècles, nous avons perdu la mesure. Et aussi ce sur quoi nous pourrions nous fonder pour la retrouver, afin de mener une vie authentiquement humaine. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 4, 2014 1:14 PM

|

Notre société connaît une mutation vertigineuse des modes de communication : chacun peut contacter chacun à tout instant et attend en retour une réponse immédiate. Un immense réseau nous mobilise, qui crée une dépendance grandissante en matière de « connexion », encourageant une posture de zapping qui génère une attention multifocale, mais aussi une tension nerveuse, elle-même source de déficit attentionnel. Destruction de l’écologie de l’attention (Stiegler) ou plasticité créatrice (Lévy) ?

Porter son attention sur l’attention, voilà l’urgence de notre humanisation contemporaine. Les sciences l’ont compris, qui depuis plus d’un siècle multiplient les travaux en psychologie et en neurosciences sur cette fonction globale, qui forme un réseau intégré transversal où jouent perception, mémoire, veille, émotion et décision. Quel rôle peut y jouer la phénoménologie ? Comparée aux autres approches philosophiques, elle possède ce privilège de tenir en un regard ouvert sur le monde : par son retour à l’expérience, elle fait alliance avec la visée expérimentale des sciences et, par sa méthode de suspension, elle entre en contact avec une quête contemplative qui est prise de recul. Elle joue ainsi un rôle charnière pour repenser l’attention en en faisant une expérience d’ouverture au monde davantage qu’un état mental interne. La phénoménologie apporte quelque chose d’inédit : une éthique de l’attention, qui réforme celle-ci en « vigilance ». > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 4, 2014 1:00 PM

|

Présentation de l'éditeurAvec les Nouveaux éléments de géométrie et la Grammaire générale, la Logique est la pièce maîtresse de l'oeuvre pédagogique de Port-Royal, qui a exercé sur les lettres françaises une influence considérable. Arnauld et Nicole y réalisent une synthèse d'une richesse inégalée entre l'héritage aristotélicien et scolastique, la pensée augustinienne, l'humanisme et la pensée moderne, de Descartes à Gassendi et Pascal, pour forger un art de penser à l'usage de l'honnête homme. A travers les questions de méthode et d'épistémologie, de rhétorique et de morale, la Logique fait écho aux conflits dans lesquels Port-Royal a été embarqué : procès en Sorbonne, crise du formulaire, polémiques avec les protestants, et, de façon moins visible, controverses sur la casuistique et la probabilité. La présente édition suit les métamorphoses du livre, de la première édition (1662) jusqu'à la dernière vérifiée par les auteurs (1683). «La logique de Port-Royal» a été publiée pour la première fois en 1662, à Paris et sans nom d'auteur. À la fois grammaire intellectuelle et compendium de l'épistémologie du classicisme cartésien et pascalien, cet art de penser est structuré selon les quatre aspects de la pensée rationnelle : comprendre, juger, déduire, ordonner. Toutes nos connaissances ont lieu à travers des idées qui reflètent les choses, et le jugement porté sur ces choses s'exprime dans des propositions constituées par un sujet et un prédicat. La justesse des propositions est examinée, lors de la déduction, sur la base du syllogisme. Enfin, l'ordonnancement des jugements et conclusions conduit à la science par le biais de la méthode (analyse et synthèse).Cette logique a voulu s'appuyer exclusivement sur les mathématiques dont elle pensait pouvoir transposer le modèle dans tous les autres domaines du savoir et de l'exercice de la raison, par conséquent aussi sur le terrain de la formation syntaxique et grammaticale de tous les énoncés de langage, proposant ainsi un idéal de langage rationnel qui voudrait concilier l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie : le discours classique par excellence. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

September 30, 2014 6:01 PM

|

Il y a de nombreux essais sur Spinoza. Des excellents et de moins bons. Notre propos n'est pas d'ajouter une nouvelle interprétation de Spinoza à la longue liste des interprétations rivales ou complémentaires. Il s'agit tout simplement de le lire, de comprendre la lettre du texte et d'en restituer l'esprit. Que veulent dire les énigmatiques définitions qui inaugurent la partie I ? " Cause de soi ", " attribut ", " modes ", " substance " : Spinoza pose, par un acte de l'intelligence, des catégories dont il emprunte le nom à la tradition scolastique mais qu'il pulvérise de l'intérieur par l'usage qu'il en fait. Et qu'est-ce donc que ce Dieu, substance éternelle et infinie dont nous ne sommes que des modes " finis " ? Quand Spinoza parle de Dieu, ne vaudrait-il mieux pas entendre " la nature " ? Avant Spinoza, il y a eu Giordano Bruno et Spinoza s'inscrit dans ce mouvement d'où émerge la science moderne. Mais d'un autre côté, en refusant de séparer le sujet pensant du monde pensé, en replaçant l'homme dans l'ordre des choses, il paraît redonner vie à la philosophie antique. Et comme pour les philosophes antiques, le but de la philosophie est la vie bonne ; la philosophie est un choix de vie qui doit conduire à la béatitude, cette plénitude de l'être que Spinoza appelle aussi " amour intellectuel de Dieu ", encore une de ces expressions énigmatiques qu'il faut sans doute traduire pour lui donner son sens véritable. La lecture de Spinoza, dès qu'on a franchi les premiers obstacles, nous donne déjà une idée de ce qu'est ce désir engendré par la raison qui nous conduit à mettre en action la meilleure partie de nous-mêmes, c'est-à-dire notre intellect. Notre objectif : permettre au plus grand nombre d'éprouver cette joie sans cesse renouvelée que procure la lecture de l' Éthique. > acheter ce livre : Amazon, L'éditeur

|

Scooped by

dm

September 22, 2014 3:43 PM

|

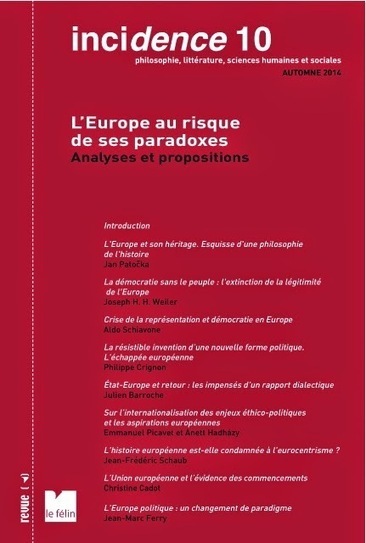

Le propos de ce numéro, réalisé sous la direction scientifique de Philippe Crignon, serait d’aborder le phénomène de l’Europe – comme civilisation, comme ensemble politico-juridique, comme projet d’Union européenne ou comme institution désormais factuelle – à partir des paradoxes qui la constituent, c’est-à-dire aussi à travers les multiples oppositions conceptuelles qu’elle a elle-même produites : héritage / utopie, particularisme / universalisme, christianisme / sécularisme, affirmation / rejet de l’État, intellectualisme / technicisme, etc. L’idée générale est de proposer des clés de compréhension de l’Europe en évitant deux démarches trop étroites : l’une, étudiant l’actualité immédiate de l’Union et ses mutations institutionnelles ; l’autre, reconstruisant le mouvement européen à partir d’une destination supposée et en proposant le récit épique ou catastrophique, sans faire justice à la complexité de ce qui meut l’Europe : non pas une finalité ou une fatalité, mais une série de paradoxes constitutifs qui laissent son avenir ouvert et indéterminé. Il s’agira de fournir un gain d’intelligibilité à la trajectoire de l’Europe. Fidèle à notre projet, la revue Incidence demande à chaque contributeur d’appuyer sa réflexion sur un texte de référence, ici inédit en français : « Europa und sein Erbe. Skizze zu einer Geschichtsphilosophie », « L’Europe et son héritage. Esquisse d’une philosophie de l’histoire » de Jan Patočka. Ce texte, écrit par le philosophe quelques mois avant sa mort, approfondit l’idée que le souci de l’âme, principe fondateur de l’Europe hérité de la sagesse grecque, demeure une exigence à laquelle la construction européenne doit répondre pour éviter le double piège du particularisme et du technicisme.

Philippe Crignon Introduction

Jan Patočka L'Europe et son héritage. Esquisse d'une philosophie de l'histoire

Joseph H. H. Weiler La démocratie sans le peuple : l'extinction de la légitimité de l'Europe

Aldo Schiavone Crise de la représentation et démocratie en Europe

Philippe Crignon La résistible invention d’une nouvelle forme politique. L’échappée européenne

Julien Barroche État-Europe et retour : les impensés d’un rapport dialectique

Emmanuel Picavet et Anett Hadházy Sur l’internationalisation des enjeux éthico-politiques et les aspirations européennes

Jean-Frédéric Schaub L’histoire européenne est-elle condamnée à l’eurocentrisme ?

Christine Cadot L’Union européenne et l’évidence des commencements

Jean-Marc Ferry L’Europe politique : un changement de paradigme > acheter : L'éditeur, Amazon, Decitre, ...

|

Scooped by

dm

September 20, 2014 12:14 PM

|

L'œuvre multiple et complexe de Pierre Bourdieu a suscité, de par le monde, de très nombreuses interprétations et interpellations. C'est cet espace de discussions que Loïc Wacquant a reconstitué lors d'un séminaire tenu à l'Université de Chicago en 1987 puis au cours d'échanges serrés avec Pierre Bourdieu entre 1988 et 1991. Après une première partie exposant l'architecture conceptuelle et thématique des travaux de Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, au cours d'une interrogation méthodique nourrie de la lecture de l'œuvre et de ses critiques, permet non seulement au sociologue de répondre aux objections qui lui ont été adressées, mais aussi de livrer, plus clairement que jamais, les fondements philosophiques et épistémologiques de son anthropologie générale.

Poussé et porté par ce dialogue, Pierre Bourdieu est conduit à clarifier jusqu'aux implications éthiques et civiques de son travail et à expliciter les effets sociaux qu'il entend produire. En présentant, dans une troisième partie, le préambule à son séminaire de recherche à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Pierre Bourdieu expose les principes de son enseignement à travers son application pratique. Enfin, dans " Comment lire Bourdieu ", Loïc Wacquant propose deux itinéraires de lecture pour s'orienter dans une œuvre majeure à laquelle ce livre constitue la meilleure introduction. > acheter ce livre : Amazon, Decitre, l'Editeur, ...

|

|

Scooped by

dm

October 25, 2014 3:36 PM

|

La philosophie d'Épicure et de ses successeurs est avant tout une philosophie qui vise un but éthique : rendre heureux celui qui la pratique. Cependant, elle fait l'objet d'un vaste malentendu. Chacun pense la connaître, la réduisant au célèbre « carpe diem ». Mais Epicure est un penseur de l'austérité et de la pauvreté volontaire. « Cueillir le jour », certes, mais à condition que ce « jour » soit réduit à ce qui peut le moins manquer, au strict nécessaire. La pensée d'Epicure, trop « connue » et très méconnue, donne lieu à de nombreux contresens. Nous vivons, selon Epicure, sous l'emprise de la peur, de notre désir insatiable et de notre imagination. Comment leur imposer des limites sans entamer notre liberté ? En quoi la mort n'est-elle « rien pour nous » ? Pourquoi l'éthique épicurienne repose-t-elle sur la notion de plaisir ? Qu'est-ce que le calcul des plaisirs et comment le pratiquer ? En quoi l'amitié donne-t-elle sens à l'existence ? Les réponses d'Epicure à ces questions, entre autres, nous permettent de mener notre vie vers un bonheur accessible.

> acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 25, 2014 3:24 PM

|

Traduction de Guillaume Fagniez

Prononcé au semestre d'été 1920, ce cours témoigne de la façon dont Heidegger s'approprie la phénoménologie dans les débuts de son enseignement à Fribourg. C'est au nom de la vie qu'il la fait sienne, scellant ainsi d'entrée de jeu une divergence fondamentale avec le projet transcendantal de son fondateur Edmund Husserl. Tout converge dans cette phénoménologie de l'intuition et de l'expression vers l'unique " phénomène originaire " de la vie, et en premier lieu la méthode inventée pour s'en saisir : la " Destruktion phénoménologique ", qui s'y trouve exposée pour la première fois. Elle est aussitôt mise en oeuvre par le jeune Heidegger à l'égard des deux grands cadres d'interrogation qui occultent à ses yeux le phénomène de la vie, le problème de l'a priori et celui du " vécu ". L'examen critique du premier est l'occasion d'un démantèlement minutieux de la signification théorique et épistémologique du concept d'histoire au profit de son sens comme dimension immanente et constitutive de la vie même. Le second est le théâtre d'une confrontation inédite avec deux grandes psychologies philosophiques contemporaines, celles de Paul Natorp et de Wilhelm Dilthey. L'enjeu en est, indissociablement, l'appréhension non objectivante du soi et la détermination du sens de la philosophie elle-même. Le cours de 1920 apparaît ainsi tout à la fois comme une pièce maîtresse de la phénoménologie de la vie des premières années fribourgeoises de Heidegger et comme un jalon majeur sur le chemin de la future " analytique existentiale ".

|

Scooped by

dm

October 22, 2014 2:24 PM

|

Pourquoi intituler cette étude : Deleuze, les mouvements aberrants ? C'est que, au premier abord, sa philosophie - et celle construite avec Félix Guattari - se présentent comme une sorte d'encyclopédie de mouvements aberrants. C'est ce qu'il a cherché dans le cinéma, dans la peinture, la littérature, les sciences, dans l'histoire des sociétés, dans la philosophie, et partout. Ainsi par exemple, les déformations des figures de Francis Bacon, les non-sens de Lewis Carroll, les lignes destructrices et créatrices des populations nomades à travers l'histoire, la démence du système capitaliste, les processus schizophréniques qui forment l'inconscient, toutes les forces qui traversent la vie et la pensée. Voilà ce qu'il faut d'abord expliquer : la présence de ces mouvements aberrants Mais on ne peut pas s'en tenir là. La philosophie ne peut pas se contenter de les décrire ou d'en dresser la carte, elle doit rendre raison de ces mouvements. D'où un deuxième aspect, tout aussi important : il faut produire les logiques irrationnelles de ces mouvements aberrants. C'est l'une des grandes nouveautés de l'oeuvre de Deleuze et Guattari : créer de nouvelles logiques, loin des modèles rationnels classiques, mais aussi loin de modèles contemporains, comme le marxisme ou le structuralisme orthodoxes des années 1960-1980. Mais ces logiques n'ont rien d'abstrait, au contraire : ce que veulent faire Deleuze et Guattari, c'est dégager les logiques de tous les modes de peuplements de la terre. Par peuplement, il ne faut pas seulement entendre les populations humaines, mais les populations géologiques, animales, cosmiques ou encore les populations mathématiques, esthétiques, philosophiques qui peuplent la pensée des hommes. Quelle est la logique de tous ces peuplements ? Poser une telle question, ce n'est pas seulement demander des explications, mais exiger des justifications. Par exemple, pour le capitalisme : de quel droit se déploie-t-il sur la terre ? De quel droit s'approprie-t-il nos cerveaux pour le peupler d'images et de sons ? De quel droit asservit-il les corps ? Aux logiques que le capitalisme met en oeuvre, ne faut-il pas opposer d'autres logiques, celles justement des mouvements aberrants ? Dès lors, la philosophie devient inséparable de combats contre toutes les formes d'organisation - politique, sociale, philosophique, esthétique, scientifique - qui tentent de nier, de conjurer, d'écraser l'existence de ces mouvements aberrants. Ce sont ces questions que cette étude examine, en proposant une traversée de toute la philosophie de Deleuze. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 22, 2014 1:48 PM

|

Gaz de schiste, OGM, énergie nucléaire, cellules souches, changement climatiq ue, efficacité des médicaments... La science, plus que jamais, suscite la méfiance, voire la défiance, des citoyens. Pour une large part, cela vient d'une incompréhension de ce qu'est la démarche scientifique. « À l'occasion du colloque de rentrée du Collège de France organisé à l'automne 2013, des scientifiques, des historiens, des juristes et des politiques se sont attachés à analyser et à clarifier les enjeux technologiques et scientifiques, en s'appuyant sur des exemples concrets au coeur des débats les plus actuels : comment aborder dans une société démocratique le problème du renouvellement des énergies et du remplacement des énergies fossiles par des formes d'énergie moins polluantes, ou celui qui lui est lié du réchauffement climatique, ou encore celui des thérapies géniques, en utilisant de la façon la plus rationnelle possible ce que la science nous apprend, pour optimiser la réponse de la société aux défis qui lui sont posés ? » S. H Auteurs : Serge Haroche , prix Nobel de physique, est administrateur du Collège de France et titulaire de la chaire de Physique quantique. Pierre Rosanvallon est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique. Contributions de Yves Bréchet, Steven Chu (prix Nobel de physique), Marc Fontecave, Roger Guesnerie, Jean Jouzel, Philippe Kourilsky, Nicole Le Douarin, Hervé Morin, Helga Nowotny, Dominique Pestre, Alain Prochiantz, Yves Sintomer, Alain Supiot et Bernard Tardieu. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 18, 2014 8:58 AM

|

Accusé par un correspondant de considérer sa propre philosophie comme la meilleure de toutes, Spinoza rectifie : il sait seulement qu’est vraie celle qu’il comprend. Mais on ne trouvera chez lui ni réelle thématisation ni véritable définition de l’idée de philosophie, pas plus qu’un programme des connaissances comme s’appliquent à en dresser Bacon, Descartes ou Hobbes. Cet ouvrage enquête alors sur la présence, chez Spinoza, d’une conception précise voire singulière de l’idée de philosophie. Il collecte les indices d’une telle idée conçue comme praxis de distinction ou, selon l’expression Althusser, comme activité de tracer des lignes de démarcation. Mais il établit encore que la philosophie prend elle-même sens en ce geste, et seulement en ce geste, c’est-à-dire par le biais de relations nécessaires avec ce qui a priori n’est pas elle : le vulgaire, l’ignorant, le théologien, le souverain ou même d’autres philosophes. L’idée de philosophie, en d’autres termes, s’autoproduit dans un système de rencontres singulières. En analyser les fruits permet alors de recomposer la nature de la «vraie philosophie» : une pratique de production d’idées et de leur communication. Mais se fait jour, en outre, comme un naturel philosophe, effort s’éprouvant selon une réjouissance propre au «vrai philosophe», déjà sage en vertu de son mouvement de se perfectionner et d’accroître sa puissance. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 16, 2014 2:42 AM

|

La science-fiction, ses thèmes et ses esthétiques occupent désormais une place centrale dans notre imaginaire collectif, et en particulier dans celui des jeunes.

Riche d’outils pédagogiques novateurs et transdisciplinaires, elle s’enracine progressivement dans le monde de l’enseignement.

La philosophie était la discipline-pivot de la troisième édition des Journées Enseignement & Science-Fiction de l’ESPE de l’Académie de Nice Célestin Freinet.

Celles-ci ont permis d‘explorer en profondeur les liens qu‘entretiennent philosophie et fiction, des mythes platoniciens aux plus récentes variations badiousiennes, de la philosophie analytique à la phénoménologie de l‘imagination. Elles ont aussi montré par l’exemple combien, en philosophie comme dans bien d’autres disciplines, la science-fiction constitue un outil pédagogique de choix.

Ces actes intéresseront les enseignants désireux de renouveler et d’enrichir la rencontre de jeunes esprits avec certaines notions réputées abstraites, mais aussi tous ceux qui cherchent à élargir leur approche didactique, ainsi que les étudiants aspirant à enseigner la philosophie ;et, bien sûr, tout lecteur passionné par les enjeux des ouvrages de science-fiction !

> site de l'éditeur

|

Scooped by

dm

October 9, 2014 4:06 PM

|

L'image mentale est comme un sous-ensemble relativement indépendant à l'intérieur de l'être vivant sujet. À sa naissance, l'image est un faisceau de tendances motrices, anticipation à long terme de l'expérience de l'objet ; au cours de l'interaction entre l'organisme et le milieu, elle devient système d'accueil des signaux incidents et permet à l'activité perceptivo-motrice de s'exercer selon un mode progressif. Enfin, lorsque le sujet est à nouveau séparé de l'objet, l'image, enrichie des apports cognitifs et intégrant la résonance affectivo-émotive de l'expérience, devient symbole. De l'univers de symboles intérieurement organisé, tendant à la saturation, peut surgir l'invention qui est la mise en jeu d'un système dimensionnel plus puissant, capable d'intégrer plus d'images complètes selon le mode de la compatibilité synergique. Après l'invention, le cycle recommence par une nouvelle anticipation de la rencontre de l'objet, qui peut être sa production. Imagination reproductrice et invention ne sont plus considérées comme des réalités séparées ni des termes opposés, mais des phases successives d'un unique processus de genèse. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 9, 2014 3:54 PM

|

« … quand je joue sans jouer, dans un carnet de 1976 cité dans “Circonfession”, à me surnommer “le dernier des Juifs”, je me présente à la fois comme le moins juif, le Juif le plus indigne, le dernier à mériter le titre de Juif authentique, et en même temps, à cause de cela, en raison d’une force de rupture déracinante et universalisante avec le lieu, avec le local, le familial, le communautaire, le national, etc., celui qui joue à jouer le rôle du plus juif de tous, le dernier et donc le seul survivant destiné à assumer l’héritage des générations, à sauver la réponse ou la responsabilité devant l’assignation, ou devant l’élection, toujours au risque de se prendre pour un autre, ce qui appartient à l’essence de l’élection ; comme si le moins pouvait le plus… »

Ce volume rassemble deux textes de Jacques Derrida dont le motif principal est sa propre « appartenance sans appartenance à la judéité ou au judaïsme » comme il le dit lui-même. Ces textes datent respectivement de 1998 ("Avouer l'impossible", paru dans Comment vivre ensemble ?) et de 2000 ("Abraham, l'autre", paru dans Judéités. Questions à Jacques Derrida). > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

October 4, 2014 1:08 PM

|

Étincelle de la philosophie du langage moderne, Lichtenberg fait, le premier, apparaître que nous sommes toujours en train de parler déjà quand nous nous mettons à raisonner sur le langage. Nous ne pouvons sortir du langage avec le langage. La théorie ascétique et entièrement descriptive de Wittgenstein constitue une mise en application systématique de la maxime de Lichtenberg : « Toute notre philosophie est rectification de l’usage linguistique. » Wittgenstein cherche à appréhender ce qui, dans le langage, est seul susceptible de fonctionner (d’avoir du sens ou une utilisation concrète) et ce qui ne l’est pas. Le sujet n’est pas à proprement parler éliminé. Or si l’on se limite à ce qui est seul possible et sensé dans l’utilisation du langage, les problèmes posés par les prérogatives du sujet s’éteindraient d’eux-mêmes. Lichtenberg, en revanche, parvient à relier la mise au centre du sujet de l’expérience, caractéristique de son époque, à une approche non pas affirmative, mais performative, expérimentale et mouvante du sujet. Le dialogue entre ces deux auteurs si éloignés dans le temps est susceptible d’éclairer d’une lumière nouvelle l’œuvre de Wittgenstein, voire d’aider à mettre à distance les impasses et dualismes coutumiers : holisme et individualisme, langage privé et public, subjectif et intersubjectif, structure et rythme, identité et éclatement, profondeur et surface, explication causale et explication par l’usage ou par le jeu qui est déjà en cours...

|

Scooped by

dm

October 4, 2014 12:50 PM

|

Le grand tournant conservateur des années 1980 a fait émerger deux systèmes idéologiques qui ont prospéré sur l'épuisement de la modernité et qu'on peut qualifier de fondamentalismes. D'un côté, les apôtres du marché globalisé veulent inclure dans sa sphère toutes les activités humaines. De l'autre, de nouvelles hégémonies religieuses et identitaires tentent de reconquérir des sociétés que les évolutions mondiales plongent dans l'anomie. Entre les deux versions, plus complémentaires que concurrentes, de la réaction postmoderne, y a-t-il place pour un nouvel universalisme capable de conjurer cette double impasse ? Sophie Bessis propose dans ce livre quelques réponses à cette question. Pour ce faire, elle explore l'histoire heurtée de la modernité dans le monde arabe. Refusant de réduire celui-ci à sa spécificité supposée, elle s'interroge sur le sens qu'on peut donner à ses convulsions et sur la part d'universel que portent ses aspirations. Elle questionne, en regard, l'essor des pensées différentialistes en Occident, y voyant l'abandon par ce dernier d'universaux dont il a longtemps fait sa propriété. Sous quelles formes le Sud peut-il reprendre à son compte un projet de modernité, au-delà de ses contradictions et des régressions qu'il connaît ? > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

September 26, 2014 7:22 AM

|

«[...] je crois au contraire que notre temps, ce dont nous parlons, ce qui vient peut-être à travers le chaos, le désert, l’abîme, le désordre mondial, la déconstruction générale ou toutes les figures d’une apocalypse sans apocalypse, etc., cela nous impose de penser et de penser depuis cet aplomb fragile et nous met en ce lieu, dans cette situation, nous situe là où penser, et penser (politiquement et poétiquement) ce qui vient (donc l’avenir au présent), ne peut se faire que depuis le lieu de cet aplomb à la fois somnambulique et vertigineux. Jacques Derrida, « Penser ce qui vient »

Autour de la grande conférence de Jacques Derrida intitulée "Justices", prononcée en 2003 et demeurée inédite en français à ce jour, cet ouvrage collectif convoque certains des meilleurs spécialistes de son œuvre. Il s’agit moins ici de commémorer ou de dresser un état des lieux que de penser, à partir de Derrida et avec lui, « ce qui vient » et de répondre à l’appel, aux appels pluriels qui résonnent dans son travail philosophique. Sont ainsi examinés les principaux legs de sa pensée dans les différents domaines (philosophie, politique, science des religions, esthétique, littérature) qu’elle a profondément transformés. Autant de réponses et de responsabilités, autant de provocations à lire et à relire l’œuvre de Jacques Derrida à sa hauteur, comme elle nous y engage toujours. > acheter ce livre

|

Scooped by

dm

September 20, 2014 12:24 PM

|

Qu'est-ce qu une spécialiste de la philosophie grecque peut bien avoir à transmettre à un auditoire de 500 juristes débutant(e)s ? Le plaisir de penser, dans la rigueur et l'audace. Le goût foncièrement démocratique pour le débat, c'est-à-dire la nécessité de confronter sa pensée à celle d'autrui, fût-elle sous-tendue par une raison contradictoire. Comment faire ? Plutôt qu un parcours classique dans l'histoire de la philosophie, l'auteur a choisi de construire le cheminement d'une enquête en deux étapes. La première, placée sous le signe d'Oedipe, interroge l'énigme de l humain. Elle fera voyager de la description poétique de l'homme comme mortel éphémère chez Homère à l'être-vers la- mort selon Heidegger, de la définition de l'homme comme animal rationnel d'Aristote à son retournement en animal fou par Castoriadis. La seconde étape prolongera ce questionnement en l'axant sur le collectif. Elle portera sur l'invention de la politique : de la cité grecque à l'État moderne, comment les sociétés humaines se sont-elles organisées ? Qu'ont-elles institué comme fondement à leur communauté ? Une grande attention sera également accordée à l'étude de philosophes contemporains, qui, en se fondant sur la discussion des penseurs grecs et modernes, ont proposé de nouvelles manières de penser la démocratie, la liberté et le pouvoir, les formes de vie et les types humains, les actions et les passions propres au politique. Plongeant dans les racines du passé pour mieux comprendre le présent et inventer le futur, cet ouvrage intéressera en réalité toutes les personnes désireuses de s'engager dans une réflexion citoyenne. > acheter ce livre

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...