Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 9, 1:45 PM

|

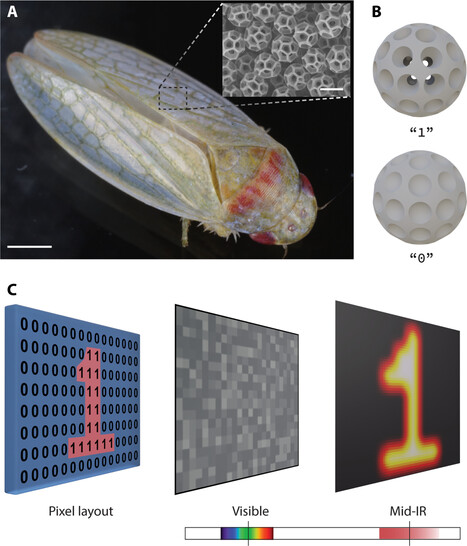

Des scientifiques de la nanotechnologie s’inspirent des étranges excréments en forme de ballon de football d’un insecte pour concevoir un camouflage ingénieux Des versions artificielles de structures en forme de ballon de football à l’échelle nanométrique, appelées brochosomes, pourraient être utilisées pour créer de nouveaux types de camouflages militaires, des surfaces autonettoyantes ou de l’hydrogène comme combustible. 2 janvier 2025 ByJosé Garcia → Nanotech Scientists Build on an Insect’s Odd Soccer-Ball-Like Excretions to Design Ingenious Camouflage | Scientific American, 02.01.2025 https://www.scientificamerican.com/article/nanotech-scientists-build-on-an-insects-odd-soccer-ball-like-excretions-to/ ------ NDÉ Études récentes Fig. 1. Thermal signature manipulation by BLPs. (image ci-dessus) (A) An optical image of a leafhopper Gyponana serpenta. Scale bar, 1 mm. Insets: A scanning electron microscopy (SEM) image of leafhopper-produced brochosomes. Scale bar, 500 nm. (B) Top to bottom: Three-dimensional (3D) models of BLPs with op-BLPs and cp-BLPs, respectively. (C) Schematic of information camouflage and display by BLPs. Information is concealed in the binary array formed by BLPs, which is camouflaged in the visible range but can be displayed under infrared (IR) imaging systems. ------ Autre étude Structure of brochosomes (voir l'image sur l'étude ci-dessus) (a,b) Model of a typical brochosome, based on present results and published ultrastructural data [12,13], a three-dimensional reconstruction by O. Karengina, showing a general view (a) and cross-section (b). (c) Brochosome on the surface of eye of Athysanus argentarius, note that the wall compartment in the centre allows seeing through the entire hollow particle. (d) Brochosomes of Alnetoidia alneti accidentally trapped between two layers of polyvinylsiloxane and torn in halves when one layer was peeled off; note the holes connecting the central core with the outside. (e) Brochosomes of A. argentarius; the touching particles are in fact connected. (f) Brochosomal coat on the intact hindwing of A. alneti. (g) Same, brochosomes interconnected in branching chains. Scale bars: 50 nm (a,b), 100 nm (c–e) and 1 µm (f,g).

|

Scooped by

Bernadette Cassel

March 27, 2023 12:25 PM

|

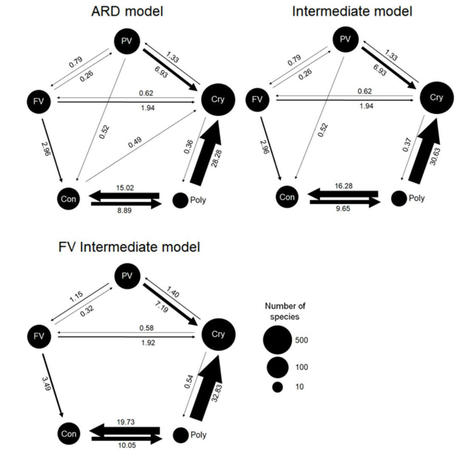

A trio of evolutionary biologists, two with Carleton University, the other with Seoul National University, has apparently solved the paradox of aposematism—how animals managed to evolve with bright colors to warn predators of their toxic nature. In their paper study, published in the journal Science, Karl Loeffler-Henry, Changku Kang and Thomas Sherratt, conducted an analysis of the family tree of over 1,000 frog, salamander and newt species. Solving the paradox of how animals managed to evolve with bright colors without being eaten March 17, 2023 report by Bob Yirka , Phys.org [Image] The estimated transition rates among states from fits of the three color models that were better supported than the alternative models (Tables S1,2). These three models showed similar results except for a few transitions with very low estimated rates. The radius of each circle is proportional to the log-transformed number of species in the state. Arrow thickness reflects the estimated transition rates which are also given by the values listed next to each arrow (those transitions that are possible but not depicted have estimated rates not different from zero). Credit: Science (2023). DOI: 10.1126/science.ade5156 ------- NDÉ Traduction Un trio de biologistes évolutionnistes, deux de l'université Carleton et l'autre de l'université nationale de Séoul, a apparemment résolu le paradoxe de l'aposématisme : comment les animaux ont-ils réussi à évoluer avec des couleurs vives pour avertir leurs prédateurs de leur nature toxique ? Dans leur étude, publiée dans la revue Science, Karl Loeffler-Henry, Changku Kang et Thomas Sherratt ont analysé l'arbre généalogique de plus de 1 000 espèces de grenouilles, de salamandres et de tritons. Ils ont découvert que les ancêtres de plusieurs espèces aposématiques avaient des couleurs cachées ou, dans certains cas, n'avaient pas de couleur. Chez les espèces colorées, les ancêtres avaient des couleurs qui pouvaient être affichées à la demande. Ces créatures ont tendance à montrer leurs couleurs lorsqu'elles fuient ou en guise de signal. Selon les chercheurs, cela indique que l'évolution de l'aposématisme est probablement un processus progressif. Une créature, telle qu'une grenouille, développe d'abord une certaine quantité de couleurs comme mécanisme de signalisation. Ensuite, elle développe un moyen de dissuasion, comme des verrues qui ont mauvais goût ou un venin qui tue. Ensuite, d'autres couleurs se développent, et ainsi de suite. L'étude Article en français → Comment l’aposématisme du batracien est apparue

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/03/26/attention-toxique-comment-l-aposematisme-du-batracien-est-apparue_6167043_1650684.html "Être ou ne pas être... mangé, là est la question. Pour bien des animaux, le seul spectre qui vaille est celui de leur prédateur. Et comme tout dialogue avec lui s’avère impossible, la nature a offert aux proies différentes stratégies. La fuite, bien sûr, mais encore faut-il en avoir le temps. Le camouflage, ensuite, disparaître dans le décor. Ou alors imiter un élément non comestible – une branche, une feuille, ce que les biologistes nomment du doux nom de mascarade. D’autres espèces choisissent plutôt le mimétisme : prendre l’apparence d’un autre animal, dangereux, pour repousser les prédateurs. Des papillons de nuit se font ainsi passer pour des guêpes, des pieuvres pour des serpents marins… Une de stratégies les plus fascinantes est sans doute l’aposématisme. Suggérée par Alfred Wallace (1823-1913) à Charles Darwin (1809-1882) dans leur correspondance au sujet des chenilles et des frelons, elle consiste pour une espèce à disposer d’une substance toxique et à le signaler aussi clairement que possible en arborant un signal à destination des prédateurs. Typiquement, une couleur vive. Insectes, mammifères, reptiles, mollusques, amphibiens : un peu partout dans le royaume du vivant, ce mode de défense s’est trouvé des adeptes. Depuis des décennies, pourtant, il pose aux biologistes une énigme : son apparition. Pour qu’un signal soit rentable, il doit avoir été précédé, dans son évolution, de la présence de la substance toxique. Avant que celle-ci n’apparaisse, la meilleure stratégie reste donc le camouflage. Jusque-là, tout le monde est d’accord. Mais ensuite, comment une espèce cryptique devient-elle aposématique ? « Cela semble un mystère, explique Tom Sherratt, professeur de biologie à l’université Carleton d’Ottawa (Canada). Les premiers mutants visibles d’une espèce cryptique devraient être rapidement détectés par les prédateurs et pas aussi facilement reconnus comme toxiques. » Tués par erreur, en somme, tels Polonius par Hamlet, faute pour les prédateurs d’avoir eu le temps d’apprendre le rôle d’avertisseur du signal coloré. Dès lors, comment cette propriété a-t-elle pu se répandre ? Un stade intermédiaire Dans un article publié vendredi 17 mars dans la revue Science, l’équipe de Tom Sherratt expose un scénario. Les espèces aposématiques seraient passées par un stade intermédiaire dans lequel elles disposent de signaux vifs mais la plupart du temps cachés. De telles espèces existent dans la nature : les papillons de nuit Catocala, avec leurs ailes antérieures cryptiques et leurs ailes postérieures vives. Ou encore différents amphibiens, qui cachent leurs couleurs vives sur leur ventre et ne les montrent qu’en cas de danger. Pour nourrir leur affirmation, Tom Sherratt et ses deux collègues, Karl Loeffler-Henry de l’université de Carleton et Changku Kang, de l’université nationale de Séoul, ont modélisé le phénomène chez les amphibiens. Ils ont analysé 1 106 espèces (14 % de l’ensemble) représentant 76 % des familles. Ils les ont situées sur l’arbre phylogénétique et ont classé leur phénotype coloré (cryptique, semi-cryptique, visible). Puis ils ont établi la probabilité des différents scénarios d’apparition. Le résultat semble sans appel : si l’aposématisme a évolué plusieurs fois chez les amphibiens, « il ne peut être apparu directement que de façon exceptionnelle, insiste Karl Loeffler-Henry. Il a fallu le stade intermédiaire des couleurs cachées. » « On a enfin un scénario plausible et nourri de l’émergence de l’aposématisme, salue Marianne Elias, directrice de recherche au CNRS, qui étudie le phénomène chez les papillons. Même si leur méthodologie n’est pas révolutionnaire, ils ont un grand jeu de données et leur analyse est particulièrement robuste. J’aurais juste aimé voir un modèle mathématique qui la soutienne. » Ce sera la prochaine étape, annoncent les chercheurs de Carleton. Avec, en prime, une extension… aux papillons. De quoi satisfaire la lépidoptériste, à défaut d’apaiser le prince du Danemark." Nathaniel Herzberg

|

Scooped by

Bernadette Cassel

August 9, 2019 5:26 AM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2019 : Juillet - août

"La Phalène du bouleau Biston betularia (Lép. Géométridé) est déjà bien connue pour sa capacité à changer de couleur avec le paysage. Elle illustre en effet le mélanisme industriel : de génération en génération, les papillons clairs trop repérables par les oiseaux ont disparu au profit des sombres - au fur et à mesure que les suies des usines, dans l’Angleterre de la Révolution industrielle, noircissaient les arbres et autres supports.

On a remarqué il y a fort longtemps que sa chenille (une arpenteuse) prenait la teinte de son support, comme le caméléon mais bien plus lentement. Deux théories s’affrontaient depuis 130 ans : l’une y voyait une réaction visuelle via les ocelles, l’autre l’effet de l’alimentation.

Des chercheurs de l’université de Liverpool (Royaume-Uni) et de l’institut Max-Planck (Allemagne) ont mis en évidence un troisième mécanisme, tout à fait original chez les arthropodes.

Sur leur paillasse, des chenilles aveuglées à la peinture noire posées sur des tourillons en bois peints en blanc, en vert, en brun et en noir s’adaptent à la couleur de leur support, tout comme les témoins voyants. Face à un choix de branches de teintes différentes, les chenilles arpentent jusqu’à celle qui correspond à leur propre couleur.

Puis ils ont recherché l’emplacement des gènes censés gouverner la couleur, codant pour l’opsine (composant de la rhodopsine des yeux des animaux) : ceux-ci sont sur tout le corps.

Ce mécanisme renforce le camouflage de cette chenille qui, déjà, ressemble à une pousse.

Rappelons que Poulton, en 1890, avait montré la sensibilité chromatique transtégumentaire des chenilles de la Petite Tortue Aglais urticae (Nymphalidé), en les maintenant dans une boîte intérieurement colorée isolant thorax et abdomen de la tête : la couleur de la chrysalide reflète celle de la boîte."

Article source (gratuit, en anglais) Photo : chenille de la Phalène du bouleau

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 9, 2018 1:49 PM

|

Moths are a mainstay food source for bats, which use echolocation (biological sonar) to hunt their prey.

Scientists such as Thomas Neil, from the University of Bristol in the U.K., are studying how moths have evolved passive defenses over millions of years to resist their primary predators.

While some moths have evolved ears that detect the ultrasonic calls of bats, many types of moths remain deaf. In those moths, Neil has found that the insects developed types of "stealth coating" that serve as acoustic camouflage to evade hungry bats.

Neil will describe his work during the Acoustical Society of America's 176th Meeting, held in conjunction with the Canadian Acoustical Association's 2018 Acoustics Week, Nov. 5 to 9 at the Victoria Conference Centre in Victoria, Canada. Moths Survive Bat Predation Through Acoustic Camouflage Fur, Acoustical Society of America, 07.11.2018

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 2, 2016 2:04 PM

|

Au 19e siècle, la révolution industrielle a poussé une espèce de papillon, le phalène du bouleau, à faire évoluer la couleur de ses ailes pour s'adapter à la noirceur du charbon qui recouvrait les arbres. Sciences et Avenir, 02.06.2016

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 24, 2014 5:38 PM

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 24, 2013 1:31 PM

|

Current Biology - Evolution of Camouflage Drives Rapid Ecological Change in an Insect Community

Highlights - Local maladaptation reduces population size in nature by attracting bird predators

- Maladaptation increases the spatial scale of adaptation

- Maladaptation reduces density and diversity of arthropods, and decreases herbivory

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 14, 2024 3:36 PM

|

Une équipe de chercheurs chinois a révélé la présence de brochosomes sur le corps de ces insectes, les rendant moins visibles pour les prédateurs. Par David Larousserie Publié aujourd’hui à 07h00 "Depuis les années 1950, les entomologistes se demandent à quoi servent ces minuscules sphères creuses qui recouvrent le corps des cicadelles – des insectes qui sucent la sève des végétaux (sur la photo, il s’agit de l’espèce Gyponana serpenta). Une équipe chinoise des universités de Ningbo et de l’Académie des sciences agricoles du Zhejiang vient d’apporter la réponse dans la revue eLife du 28 octobre. Ces nanoparticules, baptisées brochosomes, leur servent de camouflage pour échapper à leurs prédateurs. Leur taille, d’environ 300 nanomètres, fait qu’elles réfléchissent moins les ultraviolets et rendent, ainsi, moins visibles les insectes aux araignées sauteuses qui en font leurs proies. Les chercheurs ont ainsi observé l’allongement du temps de prédation de l’araignée Plexippus paykulli en présence des insectes les plus dotés en brochosomes, comme les plus jeunes et les mâles." (...) Image : Vue en microscopie électronique de brochosomes, des nanoparticules creuses présentes sur le corps de cicadelles Gyponana serpenta et qui les camouflent des prédateurs en absorbant les ultraviolets. LIN WANG AND TAK-SING WONG (CC BY 4.0) ------ NDÉ L'étude

|

Scooped by

Bernadette Cassel

January 28, 2020 5:52 PM

|

Par Alain Fraval. OPIE-Insectes. Les Épingles entomologiques - En épingle en 2020 : Janvier

"Pourquoi être brillant ? À quoi sert une cuticule revêtue d’une couche iridescente, d’arborer des couleurs métalliques coruscantes et de mériter le nom de richard, donné en 1715 aux buprestes par Geoffroy ?

Deux explications sont avancées par les entomologistes : c’est de l’aposématisme, pour avertir les prédateurs de son mauvais goût (pas esthétique, gastronomique) ou c’est de la sélection sexuelle, pour s’afficher le plus formidable des mâles aux yeux de ces demoiselles. Oubliée la suggestion d’Abott Tayler, faite en 1906 : la livrée métallisée permet de mieux se dissimuler sur un fond bariolé et mouvant – comme du feuillage.

Menée par Karin Kjernsmo, une équipe de l’université de Bristol (Royaume-Uni) a entrepris de tester l’hypothèse de Tayler. Le richard choisi fut Sternocera aequisignata (Col. Buprestidé), à la larve rhizophage, répandu en Asie orientale, où il est consommé. Ses élytres bleus ou verts selon l’incidence de la lumière y sont utilisés en joaillerie.

Première manip : des élytres de ce bupreste (une centaine), sont disposés sur les feuilles dans un massif de végétaux variés, avec d’autres, d’espèces non iridescentes, de différentes couleurs. À chacun est attaché un ver de farine. Les élytres brillants « survivent » en plus grande proportion au bec des oiseaux. Un substrat brillant augment leurs chances d’y échapper. Camouflage ou aposématisme ?

Seconde manip : ce sont des humains qu’on envoie chercher les élytres iridescents à la place des oiseaux. Ceux-ci les trouvent moins facilement que les élytres ternes.

Dans le cas de S. aequisignata au moins, étinceler sert à se dissimuler. Il doit en être de même pour les autres insectes-joyaux et cette fonction de camouflage contribue sans doute à ce que les couleurs métalliques soient si répandues.

L’équipe va désormais chercher, à l’aide de l’apprentissage automatique, à déterminer l’allure (couleur, patron) la plus efficace pour passer inaperçu dans un type de feuillage défini."

Article source (en anglais, gratuit)

Photo : Sternocera aequisignata. Catalogue Corbis.

À (re)lire : Couleurs d’insectes, par Alain Fraval. Insectes n° 188 (2018-1)

NDLR : 50 élytres valent 11,31 € chez Etsy.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 15, 2018 2:56 AM

|

Pour éviter les chauves-souris, ces insectes ont appris à absorber leurs ondes sonores. Publié le 14.11.2018 (abonnés) [Image] Le Bombyx Suraka de Madagascar dispose de poils sur le thorax pour absorber les ultrasons émis par les chauves souris THOMAS NEIL ___________________________________________________________________

SUR LE MÊME SUJET :

|

Scooped by

Bernadette Cassel

August 27, 2018 11:32 AM

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

June 1, 2016 3:26 PM

|

Des papillons modifient les dessins sur leurs ailes pour échapper aux prédateurs, d'autres virent au noir pour mieux se confondre avec les troncs d'arbres... un seul et même gène serait à l'origine de cette capacité d'adaptation, selon des chercheurs.

La phalène du bouleau, un papillon de nuit, est une des espèces les plus représentatives de ce phénomène.

Ce papillon des villes anglaises était à l'origine de couleur claire. Il se confondait alors très bien avec les troncs des bouleaux ou avec les lichens des arbres, échappant ainsi aux regards.

Mais au 19e siècle, quand la révolution industrielle gagne les villes anglaises, les troncs arbres se recouvrent de poussière de charbon et s'assombrissent.

Pour s'adapter au milieu naturel, il devient alors noir afin de poursuivre sa partie de cache-cache.

Ilik Saccheri, de l'Université de Liverpool au Royaume-Uni, et ses collègues viennent de débusquer le gène, appelé Cortex, responsable de la couleur du papillon de nuit et d'identifier sa mutation, clé de son camouflage.

Selon leur étude publiée mardi dans la revue britannique Nature, ce gène aurait commencé à muter chez cet insecte vers 1819, au début de la révolution industrielle.

Une autre étude également publiée mardi dans Nature et conduite par Nicola Nadeau de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni avance que ce même gène dicterait les très nombreuses variations de couleurs et de motifs des Heliconius.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

December 3, 2013 11:59 AM

|

Futura-Sciences, par Quentin Mauguit. « Pour attirer des proies à elle, la mante-orchidée Hymenopus coronatus dispose d’une arme redoutable : elle se transforme en une fleur appétissante. Les insectes pollinisateurs malaisiens et indonésiens n’y voient que du feu. Enfin confirmé, cet exemple de mimétisme agressif serait unique en son genre. »

[...]

« Au cours de l’évolution, cet insecte prédateur a acquis une morphologie pour le moins atypique. En effet, ses quatre pattes locomotrices ont l’apparence de pétales blancs et roses. Or, l’animal peut les agencer de manière à ressembler à une orchidée à tout moment, que ce soit sur une feuille ou une branche. Voici donc la question : ce comportement est-il utilisé pour se rendre invisible des prédateurs tels que les lézards et les oiseaux, pour attirer d’appétissants insectes pollinisateurs, ou pour les deux à la fois ? »

« Pour le déterminer, James O'Hanlon s’est rendu en janvier 2011 en Malaisie en espérant rencontrer cet insecte rare dans son milieu sauvage, bien loin de l’université Macquarie (Sydney, Australie) où il officie habituellement. Si nous parlons de lui, c’est bien évidemment qu’il y est parvenu, mais aussi qu’il a apporté des éléments de réponse. Oui, ce camouflage est bien utilisé pour chasser. D’ailleurs, selon l’article paru dans la revue American Naturalist, il attire plus d’abeilles et de papillons qu'une des fleurs imitées ! »

[...]

[L'étude] Pollinator Deception in the Orchid Mantis James C. O’Hanlon, Gregory I. Holwell and Marie E. Herberstein, The American Naturalist, 23.09.2013

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 8, 2013 5:41 PM

|

Contenu équivalent : ------ Certaines sortes de [sauterelles] sont peut-être mutantes. [Décrites pour la première fois dans les années 1870], les scuddéries à ailes oblongues pourraient avoir subi un changement génétique. Alors que leurs ancêtres étaient, semble-t-il, verts, un petit nombre d’individus arborent des couleurs vives, comme le jaune, l’orange et le rose vif. Les généticiens ne connaissent pas avec certitude la cause de cette mutation. Les entomologistes ont longtemps pensé que ces couleurs étaient un symptôme d’érythrisme, une anomalie comparable à l’albinisme. Des scientifiques de l’université de la préfecture d’Osaka, qui travaillent sur une espèce proche, penchent pour une cause génétique plutôt qu’environnementale. L’été dernier, des tests d’accouplement sur les scuddéries à ailes oblongues, réalisés à l’insectarium Audubon de La Nouvelle-Orléans, ont prolongé une étude menée au début du XXe siècle. L’équipe actuelle est partie du postulat que le vert était un trait récessif – un bon camouflage qui rend les insectes de cette couleur les plus aptes à survivre. Arrivent en deuxième position les individus jaunes et orange, teintes provoquées par la dernière mue. Les insectes roses sont les moins susceptibles de s’en sortir parce qu’ils ont cette couleur dès la naissance. Le rose est leur trait dominant, mais il en fait des proies faciles dès leur plus jeune âge. [Amblycorypha oblongifolia, Orthoptera, Tettigoniidae]

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...

![Un mauvais camouflage entraîne de rapides changements écologiques dans une communauté d'insectes [en anglais] | EntomoNews | Scoop.it](https://img.scoop.it/-GbF6_tRLE2Xg3MUeG6fhzl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)

Précédemment