Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 11, 4:15 PM

|

Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes développées au sein de l’antéhypophyse, dont l’étude préclinique demeure entravée par l’absence de modèles expérimentaux représentatifs. Dans une étude conduite par l’UMR-S 1185 « Physiologie et Physiopathologie Endocriniennes » (INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) et publiée dans Acta Neuropathologica Communications, les chercheurs ont mis au point un modèle d’allogreffe orthotopique de tumeur hypophysaire proliférative, obtenu par injection stéréotaxique de cellules somatotropes GC directement dans l’hypophyse de rates Wistar Furth immunocompétentes. Ce modèle permet l’induction rapide de tumeurs intra- et suprastellaires, caractérisées par une sécrétion d’hormone de croissance. Il reproduit fidèlement l’organisation histologique des adénomes somatotropes humains, y compris leur microenvironnement tumoral caractéristique, composé d’un infiltrat immunitaire ainsi que de cellules folliculo-stellaires (S100B+, Figure), spécifiques du tissu hypophysaire. Contrairement aux modèles ectopiques actuellement disponibles, ce modèle intègre également les contraintes anatomiques et physiopathologiques propres à la localisation intracrânienne, telles qu’hydrocéphalie obstructive et l’hypertension intracrânienne consécutive à la croissance tumorale rapide. Il offre ainsi un outil optimal pour une investigation approfondie des nouvelles approches thérapeutiques, y compris celles ciblant les mécanismes immunitaires. Hautement reproductible, avec une induction tumorale observée dans 92 % des cas, ce modèle constitue une avancée significative pour la recherche translationnelle, en ouvrant de nouvelles perspectives pour la compréhension des tumeurs hypophysaires et l’évaluation de stratégies thérapeutiques innovantes. Légende Figure : Caractérisation immunohistochimique de tumeurs. -> Contact : peter.kamenicky@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 11, 3:55 PM

|

Dans une étude publiée dans Scientific Reports, l’équipe COVIR de l'UMR-S 1184 (IDMIT, Inserm/CEA/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre), en collaboration avec le Laboratoire d’Immunomonitoring en Oncologie (US-23 INSERM/UPSaclay, UMS-3655 CNRS, Gustave Roussy, Villejuif), a décrit l’état d’activation des cellules immunitaire myéloïdes circulantes de personnes vivant avec le VIH-1 (PVVIH) sous traitement antirétroviral prolongé, ainsi que leurs réponses à une stimulation par de l’interféron de type 1 (IFN-1). L’existence d’une activation du système immunitaire persistante chez les PVVIH est un phénomène bien décrit qui, bien que réduit par le traitement antirétroviral (TARV), persiste et s’associe à la survenue de comorbidités. Des études récentes soulignent le rôle important de l’activation des cellules myéloïdes et en particulier des monocytes dans ce surrisque de complications. D’autre part, certains travaux suggèrent la présence d’une signalisation de la voie IFN-1 augmentée dans les cellules immunitaires de PVVIH. L’équipe du laboratoire a donc souhaité examiner le rôle des réponses à l’IFN-1 des cellules myéloïdes dans la survenue d’un état d’activation au sein de cellules de PVVIH sous TARV. L’étude a inclut les prélèvements de 16 PVVIH comparés à ceux de 15 individus non infectés (UI), analysés en situation ex-vivo et in vitro après exposition à l’IFN-1. Leurs résultats confirment la présence d’un phénotype d’activation chronique des monocytes et cellules dendritiques de PVVIH, ainsi que d’une signalisation IFN-1 augmentée. En culture, les cellules myéloïdes de PVVIH avaient des réponses à l’IFN-1 amplifiées conduisant à une expression de marqueurs d’activation à des niveaux plus élevés que ceux des UI. Ces signes d’activation étaient réduits par un pré-traitement par une molécule JAK-inhibitrice (Baricitinib). Ces résultats suggèrent donc l’existence de réponses IFN-1 exacerbées dans les cellules myéloïdes de PVVIH participant à l’activation immunitaire, et pouvant être prévenues par un traitement JAK-inhibiteur. -> Contact : nicolas.noel@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 10, 3:54 AM

|

La recombinaison homologue est une des voies majeures de réparation des dommages de l'ADN telles que les cassures double brin. Une étape clé de cette voie de réparation consiste en la formation de filaments nucléoprotéiques formés de la protéine Rad51 sur de l'ADN simple brin. Ces nucléofilaments sont responsables de la recherche d'homologie et de l'invasion d'un ADN intact et semblable à l'ADN endommagé afin de l'utiliser comme matrice pour la synthèse réparatrice. La formation de ces nucléofilaments Rad51 est finement régulée. Chez la levure, la formation des filaments Rad51 est régulée par la protéine Rad52 et chez l'homme par la protéine BRCA2. Dans une étude précédente, des chercheurs de l’UMR Stabilité Génétique, Cellules souches et Radiations - SGCSR/iRCM (UMR 1274 UParis/UPSaclay/INSERM/CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses) et de l’I2BC (CNRS/CEA-Joliot/UPsaclay, Gif-sur-Yvette) avaient démontré que l'association Rad52-Rad51 non seulement favorise la formation des nucléofilaments de Rad51, mais qu'elle est aussi essentielle pour les protéger de l'activité déstabilisatrice d'une autre protéine, Srs2 (Ma et al., 2018). Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Communications, ces deux équipes, en collaboration avec l'Institut Curie et le synchrotron SOLEIL, dévoilent les bases moléculaires de l'interaction Rad51-Rad52. Lire la suite de l’Actu CEA -> Contact : eric.coic@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 9, 5:01 PM

|

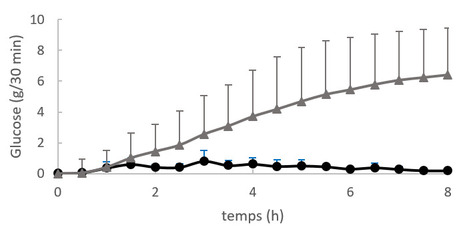

Les légumineuses sont des féculents participant à une alimentation saine et leur consommation est encouragée par les politiques publiques. Dans ce contexte, les fèves sont intéressantes car elles peuvent être cultivées dans différents pays et sous différents climats. Dans le cadre de l’étude LEG4LIFE (projet Legumes for Sustainable Food System and Healthy Life financé par l'Académie d'Agriculture Finlandaise), les scientifiques de l’unité Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire - PNCA (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau) ont dans un premier temps déterminé la qualité des protéines de fèves chez des volontaires sains (Itkonen et al, J Nutr, 2024), puis la digestibilité iléale de l’amidon ainsi que le métabolisme postprandial du glucose (clinicaltrials.gov NCT05047757). L’étude clinique a été menée au Centre de Recherche sur Volontaire à l’hôpital Avicenne de Bobigny sur neuf volontaires sains (7 hommes et 2 femmes, âgés de 25 à 56 ans). Ceux-ci ont été équipés d’une sonde naso-iléale et ont ingéré un repas test composé de 250g de fèves dépelliculées et cuites en purée. Le contenu iléal et des échantillons de plasma ont été collectés sur une période postprandiale de 8 heures. Les échanges respiratoires on été mesurés toutes les heures. L’amidon résiduel dans les effluents iléaux a été déterminés après hydrolyse des échantillons en présence d’α-amyloglucosidase. Les concentrations en glucose intestinal et plasmatique ont été mesurées par dosage colorimétrique, et la concentration d’insuline plasmatique par ELISA. L’oxydation du glucose a été déterminée par la calorimétrie indirecte. La quantité d’amidon ingérée était de 30,7 ± 1,7 g. Dans l’iléon terminal, 6,4 ± 2,4 g d’amidon ont été récupérés, correspondant à une digestibilité de l’amidon de 79,1 ± 8,0%. La réponse glycémique postprandial était faible chez tous les volontaires, avec une valeur maximale de 1,02 ± 0,11 g/L à 1,5h postprandial. La réponse insulinémique était également faible avec une valeur maximale de 84,2 ± 77,3 pmol/L à 1,5h postprandial. Le quotient respiratoire restait stable à une valeur de 0,9 tout le long de la période postprandiale, reflétant une oxydation du glucose constante (au total 80 ± 32 g de glucose oxydé sur 8 h). Ces résultats, publiés dans Food Research International, indiquent que la quantité d’amidon résistant représente environ 20% de l’amidon total et que l’ingestion d’une portion de fèves induit une faible charge glycémique, pouvant ainsi participer à une homéostasie du glucose optimale. Ce constat est en adéquation avec les effets bénéfiques établis des légumineuses sur la santé et supportent les politiques de santé publique recommandant d’augmenter la consommation de légumineuses. Légende Figure : Quantité de glucose (issu de l’amidon) résiduel dans l’iléon après ingestion de 250 g de purée de fèves par des volontaires sains (n=8). Cercle : Quantité de glucose par pool de 30 minutes. Triangle : Quantité cumulée de glucose. Moyenne ± SD. -> Contact : martin.chapelais@inrae.fr / claire.gaudichon@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 6, 5:22 PM

|

L’Europe a récemment interdit le dioxyde de titane (TiO₂) dans l’alimentation, où il sert d’agent blanchissant et éclaircissant (bonbons, glaçages, …). Il existe en effet des doutes sur son innocuité, notamment une possible génotoxicité et une potentielle carcinogénicité suggérée par des études expérimentales. En outre, le TiO₂ contient des nanoparticules capables de traverser les barrières biologiques et d’induire stress oxydatif et réponses inflammatoires. Néanmoins, il reste autorisé comme excipient dans les médicaments, où il est fréquemment utilisé pour améliorer la blancheur et l’opacité et protéger les principes actifs photosensibles. Malgré ces inquiétudes, aucune étude épidémiologique n’avait évalué ses effets à long terme sur la santé. Pour pallier la difficulté de mesurer l’exposition alimentaire au TiO₂, des chercheurs du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) et du CIRC ont utilisé le Système National des Données de Santé pour étudier si l’ingestion de quantités croissantes de TiO₂ via les médicaments augmentait le risque de cancer. Grâce aux données sur les remboursements de médicaments, ils ont suivi les utilisateurs de metformine et d’acébutolol, pour lesquels des présentations pharmaceutiques avec et sans TiO₂ existent. Les résultats, publiés dans European Journal of Epidemiology, n’ont pas montré d’augmentation du risque global de cancer avec une ingestion croissante de TiO₂ (RR pour 1 000 comprimés supplémentaires contenant du TiO₂ : 1,00 ; IC95 % : 0,99–1,01). Des associations très modestes ont été observées pour les cancers du sein et lymphoïdes, mais sans significativité statistique après correction pour tests multiples. Une association positive non linéaire était suggérée pour les cancers du système nerveux central. Ces résultats méritent d’être confirmés et étendus à d’autres pathologies, comme les maladies inflammatoires de l’intestin ou neurodégénératives. -> Contact : agnes.fournier@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 4:26 PM

|

Comment utiliser les ressources génétiques cryoconservées pour les populations animales en sélection et en conservation ?

Dans une étude publiée dans Journal of Animal Breeding and Genetics, des chercheurs du laboratoire Génétique Animale et Biologie Intégrative – GABI (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas), et d’Eliance se sont intéressés à l’utilisation des ressources cryoconservées afin de maintenir la diversité génétique des populations animales. La diversité génétique est essentielle pour la durabilité des systèmes d’élevage, notamment dans un contexte de transition agroécologique afin de maintenir leurs capacités adaptatives. Les banques de gènes ont pour mission de cryoconserver du matériel reproductif avec pour principal objectif de reconstituer une population disparue. Cependant, ces ressources pourraient aussi être mobilisées pour éviter la disparition de ces populations. Cette question a été abordée en utilisant des simulations mimant des situations variées, populations en conservation ou en sélection, afin de proposer des recommandations d'utilisation adaptées à chaque cas. Pour les populations en conservation, une réintroduction régulière de semences cryoconservées à chaque génération est une stratégie pertinente pour maintenir la diversité génétique. En revanche, pour les populations en sélection, une utilisation ciblée et ponctuelle de ces ressources génétiques est suffisante pour accroître la variabilité génétique additive, essentielle à la réponse à la sélection. De plus, les ressources cryoconservées constituent un levier important pour répondre aux changements d’objectifs ou d'environnement, en offrant une meilleure réponse à la sélection. Ainsi, cette étude montre que les ressources génétiques cryoconservées ne sont pas uniquement un outil de conservation passif, mais présentent également un potentiel pour la gestion des populations animales « sur pieds ». -> Contact : alicia.jacques@eliance.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 4:11 PM

|

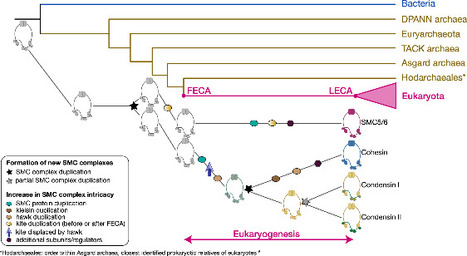

Dans une étude publiée dans Cell Reports, une équipe internationale de scientifiques, incluant des chercheurs du Laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), a retracé l'histoire évolutive des complexes protéiques qui organisent nos chromosomes. Ces machines moléculaires, appelées complexes SMC, sont essentielles à la stabilité et à la ségrégation de l'ADN dans tous les domaines du vivant. L'étude révèle que le dernier ancêtre commun de tous les eucaryotes (ou LECA) possédait déjà les quatre types de complexes SMC que l'on retrouve aujourd'hui, suggérant une sophistication cellulaire bien plus ancienne qu'on ne le pensait. Au cours de l'évolution, l'un de ces complexes, la condensine II, a été perdu plus de 30 fois de manière indépendante, ce qui en fait l'une des machines moléculaires "clés" les plus fréquemment perdues chez les eucaryotes. De manière remarquable, les chercheurs démontrent que l'origine de cette machinerie remonte à une duplication génétique survenue chez un ancien ancêtre archéen des eucaryotes. Cette découverte implique qu'une organisation chromosomique complexe prédatait l'émergence des cellules eucaryotes. Ces travaux éclairent d'un jour nouveau les mécanismes qui ont permis l'établissement de la complexité génomique et cellulaire qui caractérise les eucaryotes modernes. -> Contact : laura.eme@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 3:57 PM

|

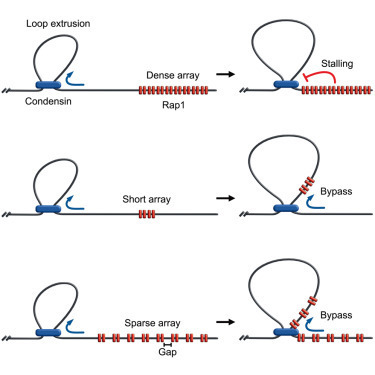

Dans une étude publiée dans Cell Reports, des chercheurs de l’UMR Stabilité Génétique, Cellules souches et Radiations - SGCSR/iRCM (UMR 1274 UParis/UPSaclay/INSERM/CEA-Jacob, Fontenay-aux-Roses) et de l’université technologique de Delft (Pays-Bas) révèlent que les télomères peuvent stopper l’extrusion de boucle d’ADN par le complexe SMC condensine. Grâce à des approches in vitro et in vivo, les auteurs montrent que les séquences télomériques liées par des protéines bloquent l’extrusion : l’efficacité du blocage dépend de la longueur et de la densité de la couverture protéique. Dans les cellules en anaphase, ce blocage de la progression de la condensine entraîne une décompaction locale de la chromatine, ce qui facilite la résolution des chromosomes dicentriques issus de fusions entre télomères. Ces résultats suggèrent que les protéines fixées sur l’ADN jouent un rôle actif dans la régulation de l’organisation chromosomique, avec des implications pour la biologie des télomères, la transcription, la réparation de l’ADN et la stabilité génomique. -> Contact : stephane.marcand@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 3:42 PM

|

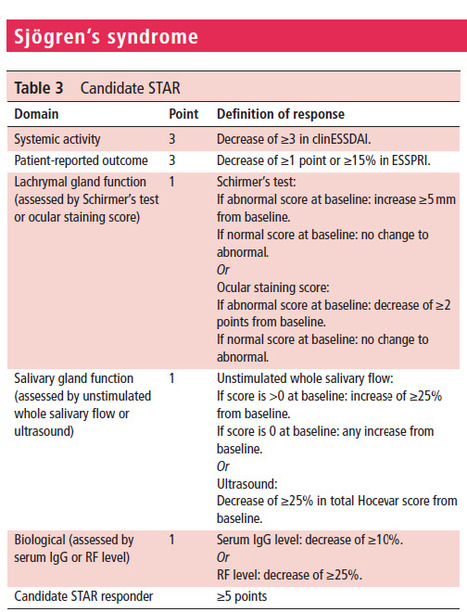

Dans une revue publiée dans Annals of Rheumatic Diseases, la revue numéro 1 de rhumatologie, l’équipe du consortium européen Necessity coordonnée par le Pr Xavier Mariette (UMR 1184 /IMVA-HB, Inserm/CEA/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) présente une revue détaillée de tous les besoins non couverts concernant de la maladie de Sjögren. La maladie de Sjögren est un modèle de maladie auto-immune systémique dont la prévalence est d’environ 1/1000, pouvant être isolée ou associée à d’autres maladies auto-immunes et exposant à un surrisque de lymphome multiplié par 10 à 20. Le consortium européen Necessity a pour ambition de créer un nouveau score composite d’évaluation de la maladie appelé STAR (Figure), de le valider dans un essai clinique et enfin de trouver de nouveaux biomarqueurs diagnostiques et théranostiques. Les recherches physiopathologiques actuelles, dont beaucoup développées dans l’équipe des maladies auto-immunes du Pr Xavier Mariette se focalisent sur le rôle des cellules épithéliales comme inductrices de la maladie, la réalisation d’organoïdes des glandes salivaires, l’origine de la signature Interféron et l’évaluation de nouvelles thérapeutiques ciblant essentiellement l’activation trop importante des lymphocytes B. -> Contact : xavier.mariette@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 6, 11:09 AM

|

Les espèces de la famille des Brassicaceae accumulent principalement de l'huile et des protéines dans leurs graines, qui sont essentielles pour l’alimentation humaine et animale mais aussi en tant que ressources pour la chimie verte. À ce jour, les cultures de Brassicaceae telles que le colza ont été sélectionnées principalement pour leur teneur en huile. Cependant, il existe un intérêt croissant pour leur teneur en protéines. Une forte corrélation négative entre la teneur en huile et en protéines est observée, ce qui suggère que le remplissage des graines est fortement contraint et que la manipulation indépendante de ces deux composants n'est pas triviale. Par conséquent, identifier les facteurs génétiques qui déterminent l’accumulation relative des réserves des graines est nécessaire si l’on souhaite concevoir des cultures à haut rendement produisant des graines « à façon ». Dans un article publié dans The Plant Journal, des analyses génétiques et métabolomiques réalisées par des chercheurs de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles) ont révélé le rôle d’un kampferol glycosylé dans les phénotypes observés. Lire la suite de l’Actu IJPB -> Contact : sophie.jasinski@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 3:55 PM

|

Dans une étude publiée dans Radiotherapy and Oncology, les membres de l’équipe Nouvelles Approches en Radiothérapie - NARA du Laboratoire signalisation, radiobiologie et cancer (UMR 3347 CNRS/UMR-S 1021 INSERM/Institut Curie/UPSaclay, Orsay) ont démontré les avantages de la radiothérapie par mini-faisceaux de protons pour les re-irradiations cérébrales. La re-irradiation reste un défi médical en raison du risque élevé de toxicité. La radiothérapie par mini faisceaux de protons (pMBRT), qui a déjà démontré une réduction remarquable de la neurotoxicité, pourrait minimiser ce risque dans les ré-irradiations du système nerveux central. L'objectif de cette étude était de réaliser la première évaluation des effets anatomiques et fonctionnels des ré-irradiations cérébrales chez le rat par pMBRT. Les cerveaux des rats ont été soumis soit à une seule irradiation conventionnelle aux rayons X, soit à une seconde irradiation avec la radiothérapie (RT) conventionnelle ou avec la pMBRT. Des tests comportementaux ont été effectués pour évaluer les conséquences fonctionnelles des différents schémas de ré-irradiation. Des évaluations histologiques ont également été réalisées pour caractériser les lésions tissulaires, l'inflammation et l'astrogliose. Les ré-irradiations avec la RT conventionnelle ont conduit à un score de lésion cutanée élevé (4) comparé au score de lésion léger (2) dans les ré-irradiations pMBRT, à une altération transitoire de l'activité locomotrice et d'exploration, et ont eu un impact important sur les fonctions cognitives telles que les capacités de mémorisation contrairement aux ré-irradiations pMBRT. Ces résultats concordent avec les évaluations histologiques. La ré-irradiation par RT conventionnelle a entraîné une nécrose de la fimbria, une nécrose de l'alvéole, une nécrose de CA1 à CA4 et/ou du gyrus denté, une vasculopathie dans les plexus chez 88%, 25%, 38% et 50% des animaux, respectivement. La seule observation histologique chez les animaux ré-irradiés par le pMBRT était la nécrose des fimbrias chez 50% des animaux. En conclusion, la ré-irradiation par pMBRT entraîne moins de neurotoxicité d'un point de vue anatomique et fonctionnel et pourrait être une alternative sûre à la pratique clinique actuelle. -> Contact : yolanda.prezado@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 3:34 PM

|

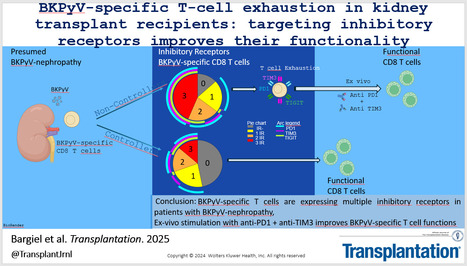

La néphropathie associée au polyomavirus BK (BKPyV) représente une complication majeure et fréquente de la transplantation rénale, caractérisée par une réplication virale plasmatique élevée et une diminution de la survie du greffon. À ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique disponible et la principale approche thérapeutique consiste en une réduction de l’immunosuppression afin de rétablir une réponse immunitaire efficace. Dans une étude publiée dans Transplantation, les chercheurs de l’UMR-S 1186 (Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) ont étudié les fonctions lymphocytaires T de 28 transplantés rénaux présentant une ADNémie détectable de BKPyV. Après une réduction significative du traitement immunosuppresseur, deux groupes de malades ont pu être identifiés. Un premier groupe, le groupe Contrôleur (C), chez qui une rapide clairance du virus a pu être observée (n=13) et un second groupe, groupe Non Contrôleur (NC) qui a présenté une réplication virale persistante, traduisant une réponse immune insuffisante. Les traitements immunosuppresseurs d’induction et d’entretien étaient comparables entre les deux groupes. Une altération de la fonction rénale a été plus importante dans le groupe NC (p<0,055) et dans les 2 groupes la moitié des malades a développé un rejet cellulaire. Sur le plan immunologique, les réponses des lymphocytes T spécifiques du BKPyV, en termes de prolifération et de production de cytokines, étaient significativement altérées dans le groupe NC. Cette altération fonctionnelle s’accompagnait d’une surexpression de plusieurs récepteurs inhibiteurs (PD1, TIGIT, TIM3), témoignant d’un phénotype épuisé des lymphocytes T CD4+ et CD8+ spécifiques du BKPyV. Le blocage d’un seul de ces récepteurs n’a pas permis de restaurer les fonctions effectrices ; en revanche, l’inhibition combinée des voies PD1 et TIM3 ex vivo a permis une restauration significative des fonctions des lymphocytes T CD8+ (p < 0,05). Ces résultats montrent qu’une ADNémie à BKPyV persistante , malgré une réduction de l’immunosuppression, est associée à un épuisement fonctionnel des lymphocytes T spécifiques du virus. La restauration ex vivo de ces fonctions par un double blocage immunitaire (PD-1 et TIM3) ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées pour améliorer le contrôle du BKPyV après transplantation rénale. -> Contact : antoine.durrbach@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 3:01 PM

|

Clostridioides difficile est une bactérie responsable d’infections intestinales, souvent récidivantes (15 à 25% des cas), en raison de sa persistance sous forme de spores ou de biofilm. Bien que la présence de biofilms in vivo reste à démontrer, plusieurs indices soutiennent cette hypothèse. Dans une étude publiée dans npj Biofilms and Microbiomes, des chercheurs de l’équipe BaPS (Institut MICALIS INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Orsay), de la plateforme MIPSIT (INSERM/UPSaclay, Orsay) et du Laboratoire Matériaux et Santé (UPSaclay, Orsay) ont caractérisé la structure et la composition des biofilms formés in vitro par quatre souches de C. difficile : une souche clinique (R20291), une souche de laboratoire (630∆erm) et deux mutants altérés dans la motilité (∆fliC) ou la couche S (∆cwp84). Les résultats révèlent une matrice exopolymérique dominée par les polysaccharides. D’autres composants, comme des protéines et de l’ADN extracellulaire (ADNe), sont présents en plus faible quantité. L’imagerie par microscopie confocale met en évidence une organisation tridimensionnelle : bactéries vivantes en surface, mortes à la base, incluses dans une matrice dense. Une découverte majeure est la visualisation de filaments d’ADNe formant un réseau en toile d’araignée, assurant la cohésion du biofilm. La DNAse I détruit ce réseau et disperse les biofilms. Ce maillage s’associe à des composants de surface, tels que le polysaccharide II et la lipoprotéine CD1687, suggérant un rôle dans la stabilité du biofilm. Le mode de libération de ces constituants reste inconnu. Des structures proches de vésicules extracellulaires ont été observées et ces données ouvrent de nouvelles perspectives sur la caractérisation des biofilms de C. difficile. -> Contact : sylvie.bouttier@universite-paris-saclay.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 11, 4:07 PM

|

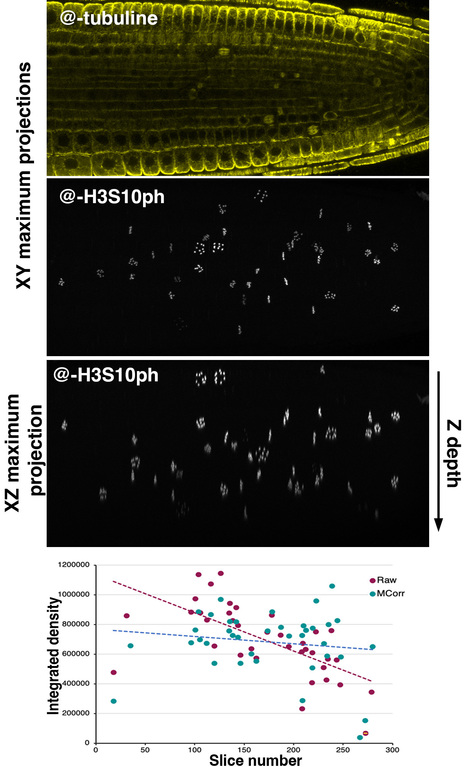

Quantification semi-automatique des signaux 3D de phosphorylation de l'histone H3 pendant la division cellulaire dans les méristèmes racinaires d’Arabidopsis

La phosphorylation de la sérine 10 de l’histone H3 (H3S10ph) constitue une modification post-traductionnelle essentielle au bon déroulement de la mitose chez les eucaryotes, en particulier pour la ségrégation correcte des chromosomes. Dans une étude parue dans New Phytologist, des chercheurs de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles) et de l'université de Debrecen (Hongrie) ont analysé la dynamique de cette modification au cours du cycle cellulaire dans les cellules racinaires d’Arabidopsis thaliana. Pour mener à bien ces travaux, ils ont développé une méthode d’analyse semi-automatique basée sur l’imagerie 3D, associée à une méthode de correction d’image permettant de compenser l’atténuation du signal en profondeur. Cette nouvelle approche a considérablement amélioré la précision ainsi que la puissance statistique des mesures obtenues. Grâce à ce pipeline, les chercheurs ont pu détecter de subtiles variations des niveaux de H3S10ph entre différents mutants présentant une altération de l’activité phosphatase PP2A, suggérant ainsi que les enzymes PP2A pourraient être indirectement impliquées dans la régulation des niveaux de H3S10ph. Cet outil ouvre de nouvelles perspectives pour l’étude des voies de régulation chez les plantes, en tirant parti des vastes ressources génétiques disponibles chez Arabidopsis. Par ailleurs, il pourra être adapté à l’analyse d’autres modifications post-traductionnelles des histones, voire de tout signal 3D discret. -> Contact : martine.pastuglia@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 11, 3:43 PM

|

Dans une étude publiée dans Environmental Research, les scientifiques de l’équipe d’épidémiologie respiratoire intégrative du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (Inserm/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont étudié les liens entre l’exposition aux moisissures au domicile et l’asthme chez l’adulte, à partir des données de la cohorte CONSTANCES. Si les effets délétères de la moisissure sur l’asthme chez l’enfant sont bien documentés, les recherches chez l’adulte restent limitées. L’étude a porté sur 28 596 adultes ayant répondu au questionnaire de 2019 sur les moisissures visibles dans leur logement, ainsi que la surface moisie, et ayant répondu au questionnaire sur leur santé respiratoire entre 2019 et 2022. Trois indicateurs de l’asthme ont été étudiés : asthme actuel, score de symptômes et contrôle de l’asthme. La présence de moisissures visibles et la surface moisie >3 m² ont été rapportées respectivement par 21,2% et 0,3% des participants. La présence de moisissures visibles était associée à un risque accru d’asthme actuel, d’asthme mal contrôlé et à une augmentation du score de symptômes, avec un effet plus marqué dans les pièces de vie. La surface moisie, même de petite taille, était associée à un risque accru d’asthme actuel et à un score de symptômes plus élevé. Ces associations ne différaient pas selon type de logement ou le sexe, et résistaient aux analyses de sensibilité. Ces résultats apportent des connaissances supplémentaires et complémentaires sur le rôle de l’exposition aux moisissures au domicile sur l’asthme chez l’adulte et soulignent la nécessité de mettre en place des mesures préventives pour réduire ce risque. -> Contact : laurent.orsi@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 9, 5:14 PM

|

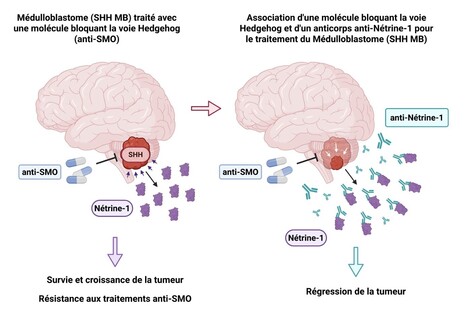

Dans une étude publiée dans Nature Communications des chercheurs de l’Institut Curie (Orsay et Paris, équipe d’Olivier Ayrault), du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL ; équipe de Patrick Mehlen), des cliniciens (Gustave Roussy, Hôpital Necker, Sainte Anne et SIREDO-Institut Curie) ainsi que la société NETRIS Pharma (Lyon), ont mis en évidence le rôle essentiel de la protéine Nétrine-1 dans la survie des cellules tumorales d’un sous-groupe de médulloblastome (MB) dans lequel la voie Hedgehog est hyperactivée (SHH MB). Le médulloblastome représente la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l’enfant. Malgré les progrès de la recherche, leur prise en charge reste lourde et peut entraîner des séquelles à long terme, ce qui nécessite le développement de nouvelles thérapies. Netrin-1 représente donc une potentielle nouvelle cible thérapeutique pour ce cancer. De plus, ce facteur de survie semble être impliqué dans l’apparition d’une résistance des cellules tumorales aux traitements bloquant la voie Hedgehog. En effet, les chercheurs ont montré, dans différents modèles de SHH MB, que les traitements bloquant la voie Hedgehog, tels que les anti-SMO, augmentent la production de Nétrine-1 par les cellules tumorales, leur conférant alors un mécanisme de survie contre ce traitement. Ainsi, en associant un anticorps bloquant la Nétrine-1 (ie NP137, développé par NETRIS Pharma) à un traitement neutralisant la voie Hedgehog, les scientifiques ont réussi à contrer ce mécanisme de résistance et à renforcer l’efficacité des deux molécules pour inhiber la croissance tumorale des SHH MB. -> Contact : olivier.ayrault@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 7, 5:08 AM

|

Un consortium de chercheurs, mené par le Centre d’Investigation Clinique Plurithématique du CHRU de Nancy et l’équipe d’Epidémiologie clinique du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif), s’est penché sur le rôle du microbiote intestinal dans la maladie rénale chronique (MRC). L’étude, publiée dans Gut, s’appuie sur 240 patients atteints de MRC non dialysés de la cohorte Investissement d’Avenir CKD-REIN (Chronic Kidney Disease-Renal Epidemiology and Information Network). Elle a montré que, comparés aux participants sains de la cohorte Milieu Intérieur, les patients avec une MRC avaient une altération du microbiote intestinal, avec une abondance plus élevée d’espèces productrices de toxines urémiques (TU), cette abondance étant d’autant plus élevée que la MRC était plus sévère. Parmi 103 patients suivis pendant trois ans, une diminution de la richesse bactérienne et une augmentation progressive de ces bactéries productrices de TU ont été observées. Un lien de causalité a pu être confirmé expérimentalement : après transplantation du microbiote fécal de ces patients vers des modèles de souris, les chercheurs ont constaté une élévation des TU et une aggravation de la fibrose rénale. Bonne nouvelle : l’alimentation pourrait contrebalancer ces effets. En effet, un régime pauvre en protéines animales, mais riche en légumes était associé à une réduction de l’abondance des espèces bactériennes productrices de TU. Ces travaux mettent en lumière le rôle central du microbiote intestinal dans l’accumulation des TU et la progression de la MRC. Ils ouvrent la voie à de nouvelles stratégies nutritionnelles ciblées, pour ralentir la progression de la MRC. Légende Figure : Partie haute : Comparaison des signatures microbiennes d’individus sains de la cohorte Milieu Intérieur et de patients avec une Maladie Rénale Chronique (MRC). Partie basse : Evolution du microbiote des patients avec une MRC au cours du temps. -> Contact : s.wagner2@chru-nancy.fr / benedicte.stengel@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

August 5, 4:52 PM

|

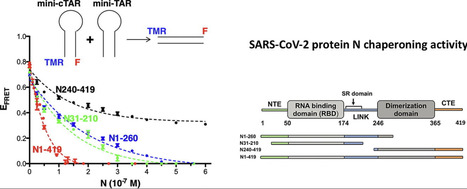

Dans une étude publiée dans Journal of Molecular Biology, une équipe du LBPA-Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée (ENS Paris-Saclay/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) a étudié en détail les propriétés chaperons des acides nucléiques de la protéine N du SARS-CoV-2. Cette dernière est la protéine la plus abondante présente dans le virus et elle permet la compaction et la protection du génome viral qui s’enroule autour des structures oligomériques qu’est capable de constituer la protéine N. En sus de cette fonction de nature structurale, la protéine intervient dans la réplication virale et des études ont montré que la vitesse de réplication accrue observée dans les mutants récents du SARS-CoV-2 étaient associée à des mutations ponctuelles présentes dans un domaine de la protéine. L’équipe a utilisé des méthodes de biophysique (Fluorescence FRET, EMSA) pour étudier la capacité de la protéine à faciliter l’association de structures d’acides nucléiques complexes et repliées. Elle a pu avoir accès aux deux phases de l’activité d’appariement chaperonnée par la protéine, l’étape d’agrégation des acides nucléiques et la phase de déstabilisation des structures secondaires. L’activité est puissante et comparable à celles des protéines de nucléocapside du VIH-1, ces dernières étant considérées comme les plus efficaces des protéines chaperons des acides nucléiques. L’activité chaperon des acides nucléiques a probablement un rôle important lors de la formation de la particule virale en facilitant l’enroulement des molécules d’acides nucléiques autour des oligomères de protéines N mais aussi lors de la transcription discontinue des ARNs en facilitant les opérations de changement de matrice qui se produisent lors de ce processus. -> Contact : olivier.mauffret@ens-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 4:18 PM

|

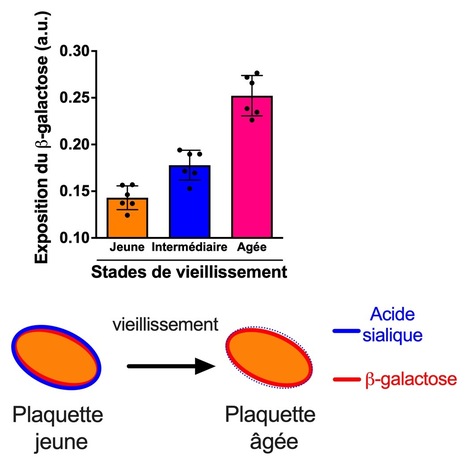

Des chercheurs de l’unité Hémostase Inflammation Thrombose (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre), en collaboration avec les équipes INSERM U1255 (Strasbourg) et U1011 (Lille), ont apporté la première démonstration directe que l’exposition progressive du β-galactose à la surface des plaquettes reflète leur vieillissement physiologique, chez la souris et chez l’humain. Ces travaux, publiés dans Haematologica, confirment une hypothèse ancienne jusqu’ici jamais validée dans des conditions physiologiques. Les plaquettes sanguines ont une durée de vie limitée d’environ 10 jours. Leur élimination est assurée via des signaux encore partiellement élucidés. Si la désialylation, c’est-à-dire la perte de l’acide sialique laissant le β-galactose exposé, avait été observée dans des contextes artificiels de stockage des concentrés plaquettaires ou de maladies auto-immunes, aucune preuve directe ne permettait jusqu’à présent de l’associer au vieillissement physiologique. Grâce à une approche de cytométrie de flux et à deux modèles murins expérimentaux, les chercheurs ont montré que l’exposition du β-galactose augmente avec l’âge des plaquettes, une observation reproduite chez l’humain, y compris dans des contextes cliniques comme la thrombopénie ou après traitement par agents stimulant la production plaquettaire. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux outils de suivi de l’âge plaquettaire, utiles pour la médecine transfusionnelle, les maladies auto-immunes, et la compréhension du cycle de vie des plaquettes. -> Contact : alexandre.kauskot@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 4:05 PM

|

Dans une étude parue dans Journal of Experimental Botany, des chercheurs de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles) et de l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule – I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont démontré que la surexpression du transporteur vacuolaire de nitrate NRT2.7 stimule la croissance de la plante modèle Arabidopsis thaliana. Le nitrate constitue la principale forme d’azote absorbée par les plantes et joue un rôle clé dans leur croissance. Toutefois, son apport excessif sous forme d’engrais en agriculture a des conséquences environnementales néfastes. Le stockage du nitrate dans la vacuole, principal réservoir intracellulaire de nitrate chez les plantes, représente une stratégie prometteuse pour développer des cultures absorbant et utilisant mieux l’azote, capables de croître avec des apports d’engrais réduits. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé des approches de physiologie moléculaire et d’électrophysiologie pour caractériser le rôle de NRT2.7. Ils ont montré que sa surexpression favorise l’export du nitrate depuis la vacuole vers le cytoplasme, ce qui stimule la croissance de la plante en conditions de faible et forte disponibilité en nitrate. Ces résultats mettent en évidence le rôle central de la remobilisation du nitrate vacuolaire dans la régulation de la croissance chez les plantes. La découverte de la fonction de NRT2.7 ouvre ainsi la voie à de nouvelles stratégies visant à améliorer l'efficacité d’utilisation de l’azote, contribuant à une agriculture plus durable. -> Contact : sophie.filleur@i2bc.paris-saclay.fr / anne.krapp@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 3:49 PM

|

Dans une nouvelle étude publiée dans The Journal of the American Chemical Society, des chercheurs de l’institut MICALIS (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas), en collaboration avec le CNRS - Univ. Aix-Marseille, ont élucidé le mécanisme d’action d’une nouvelle enzyme, ArsL, impliquée dans la biosynthèse de l’Arsinothricine, un antibiotique naturel unique contenant de l’arsenic. Il a notamment été montré que ArsL appartient à la vaste superfamille des enzymes dites « à radical SAM », qui utilisent un centre [4Fe-4S] et la S-adénosyl-L-méthionine (SAM) pour catalyser des transformations biochimiques complexes. Néanmoins, contrairement aux autres membres de cette famille qui clivent la liaison C5′−S de SAM pour former le radical 5′-désoxyadénosyle (5¢-dA•), ArsL catalyse une réaction sans précédent. En effet, il a été montré que cette enzyme clive la liaison Cγ–S de la SAM, générant une nouvelle espèce radicalaire : le radical 3-amino-3-carboxypropyle (ACP•). Cette espèce radicalaire est ensuite additionnée à un atome d’arsénite (AsIII) puis convertie en Arsinothricine. Par des approches de biochimie et de spectroscopie avancées, il a été possible de mieux comprendre comment ArsL utilise la SAM pour former ce radical atypique. Ces résultats mettent en évidence que la diversité structurale et fonctionnelle des enzymes à radical SAM est plus vaste qu’anticipée, et élargissent le champ des réactions catalysées par cette superfamille. Ils ouvrent également de nouvelles perspectives pour l’ingénierie enzymatique et la synthèse de composés organo-métalliques à visée thérapeutique. Légende Figure : Comparaison du mécanisme des enzymes à radical SAM avec celui de ArsL. -> Contact : olivier.berteau@inrae.fr / alhosna.benjdia@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 9, 1:19 PM

|

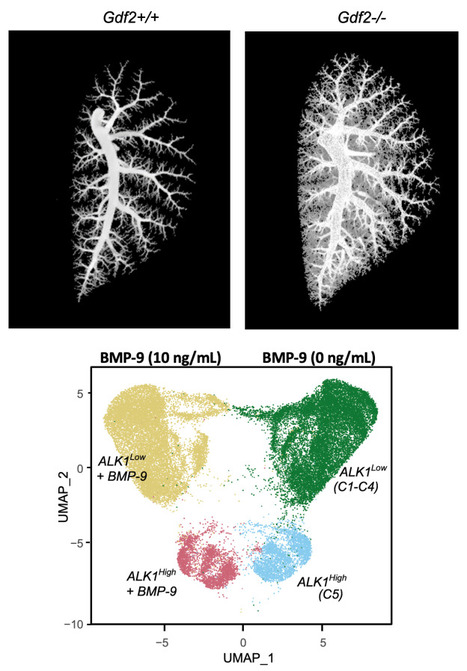

Une étude récemment publiée dans PNAS révèle le rôle central de la protéine BMP-9, codée par le gène GDF2, dans le développement et la stabilité du réseau vasculaire pulmonaire. Déjà impliquée dans des maladies vasculaires rares telles que l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), la télangiectasie hémorragique héréditaire (HHT) ou le syndrome hépato-pulmonaire (SHP), BMP-9 est principalement produite par le foie. Elle agit via les récepteurs ALK1 et BMPR-II pour maintenir un équilibre fin entre croissance, stabilité et remodelage du lit vasculaire pulmonaire. Dans ce travail, les chercheurs montrent que l’absence de BMP-9 chez le rat entraîne une vasodilatation significative et une augmentation de la densité des vaisseaux dans les régions distales du poumon. Bien que ces altérations ne provoquent pas à elles seules une HTAP spontanée, elles rappellent certains traits morphologiques observés dans la HHT et le SHP. Fait notable, ces rats déficients en BMP-9 sont partiellement protégés contre le développement d’une HTAP sévère dans différents modèles expérimentaux, suggérant que BMP-9 régule à la fois la densité vasculaire et le tonus vasculaire pulmonaire. Grâce à une approche combinant études in vivo et in vitro, l’équipe a mis en évidence que la réponse des cellules endothéliales pulmonaires à BMP-9 dépend étroitement de l’expression du récepteur ALK1. Des analyses de transcriptomique unicellulaire ont permis d’identifier plusieurs sous-populations de cellules endothéliales avec des niveaux variables d’ALK1 et des signatures transcriptionnelles spécifiques. De plus, BMP-9 inhibe l’activation de la voie proangiogénique VEGF/VEGFR2, soulignant un dialogue complexe entre ces deux grandes voies de régulation vasculaire. Ces découvertes apportent un éclairage nouveau sur les mécanismes qui régulent l’homéostasie vasculaire pulmonaire et illustrent la complexité du ciblage thérapeutique de la voie BMP-9/ALK1. Elles permettent également de mieux comprendre certains effets indésirables du sotatercept — un traitement récemment approuvé pour l’HTAP — dont les effets secondaires tels que les télangiectasies et les épistaxis rappellent ceux observés dans la HHT, tandis que la dilatation anormale du lit capillaire pulmonaire évoque des caractéristiques du SHP. L’étude a été menée par l’équipe « Dysfonction endothéliale et Innovation thérapeutique en Hypertension Pulmonaire », dirigée par Christophe Guignabert au sein de l’UMR-S 999 du laboratoire du Prof. Marc Humbert (Inserm/UPSclay, Le Kremlin-Bicêtre), avec le soutien, entre autres, des équipes du Dr Pascal Barbry (Université Côte d’Azur, CNRS, Inserm, IHU RespirERA, Sophia Antipolis) et du Dr Sabine Bailly (Unité Biosanté U1292, Université Grenoble Alpes, Inserm, CEA). -> Contact : christophe.guignabert@inserm.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 2, 5:45 AM

|

Les effecteurs rhizobiens de type III ErnA et Sup3 détournent la voie de SUMOylation des cellules racinaires pour déclencher la nodulation

Les rhizobia sont des bactéries du sol fixatrices d’azote qui établissent des associations mutualistes et spécifiques avec des légumineuses. Elles induisent la formation de niches exclusives, appelées nodosités, sur les racines de leurs plantes hôtes. Les bactéries prolifèrent d’abord abondamment dans les nodosités, puis se différencient en une forme distincte capable de fixer l’azote au profit de la plante. Il a longtemps été admis dans ce domaine que tous les rhizobia utilisaient des signaux moléculaires spécifiques appelés "Facteurs Nod" pour déclencher la formation des nodosités sur leur plante hôte. Cependant, en collaboration avec l’équipe d’Eric Giraud (IRD Montpellier), l'équipe de Peter Mergaert de l'I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) a récemment montré que certains rhizobia peuvent remplacer ces signaux de type Facteur Nod par des effecteurs du système de sécrétion de type 3, une machinerie bactérienne surtout connue chez les pathogènes des plantes et des animaux pour son rôle dans le déclenchement de maladies ou la neutralisation de l’immunité de l’hôte (Busset et al., 2021). Les effecteurs symbiotiques, que nous appelons ET-Nods (effecteurs déclenchant la nodulation), sont nécessaires et suffisants chez ces rhizobia pour induire la nodulation chez leur légumineuse hôte, mais leur mode d'action reste inconnu. Dans un nouvel article, publié dans New Phytologist, l'équipe de l'I2BC - une nouvelle fois en collaboration avec l'équipe d'Eric Giraud - montre que les ET-Nods "ErnA" et "Sup3" manipulent la voie de SUMOylation des cellules racinaires de l’hôte pour déclencher la nodulation, ce qui suggère que la voie de signalisation de la symbiose chez la plante hôte est contrôlée par la SUMOylation d’un ou de plusieurs de ses régulateurs. -> Contact : peter.mergaert@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 3:44 PM

|

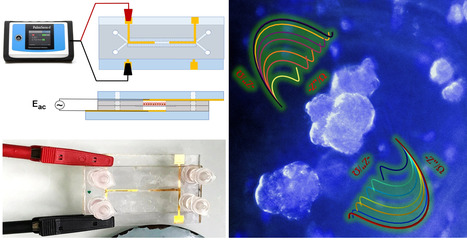

Les sphéroïdes-sur-puce et les organoïdes-sur-puce sont des systèmes de culture cellulaire en 3D qui reflètent certaines propriétés fonctionnelles des organes ou des tissus. Les sphéroïdes formés par les cellules épithéliales intestinales sont plus simples que les organoïdes, mais offrent néanmoins des caractéristiques physiologiques essentielles pour la recherche, car ils permettent aux cellules d’interagir dans toutes les directions et de former des jonctions serrées. Dans un article récemment publié dans ACS Biomaterials Science & Engineering, des chercheurs de l’institut MICALIS (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas), en collaboration avec la société EdenTech (Paris), la plateforme MIMA2 et l’Université d’Udine (Italie), ont développé un dispositif microfluidique pour étudier le rôle des vésicules extracellulaires dans la pathogenèse de Campylobacter jejuni. La plateforme a été intégrée à un capteur impédimétrique afin de surveiller les interactions entre les vésicules et les cellules en temps réel. Lorsque les cellules épithéliales sont cultivées dans ce dispositif, elles subissent une morphogenèse spontanée en sphéroïdes. En combinant la spectroscopie d’impédance et l’observation microscopique, la plateforme a permis de suivre la croissance spatiale des cellules et de détecter de manière sensible les interactions des vésicules bactériennes avec les sphéroïdes, mettant en évidence le rôle protecteur de l’organisation cellulaire en 3D. Cette étude a suggéré que les vésicules de Campylobacter diffusaient par voie paracellulaire. Le dispositif microfluidique développé constitue une plateforme prometteuse pour l’étude des interactions hôte-bactérie et pourrait avoir un impact majeur sur la recherche biomédicale liée aux gastro-entérites. -> Contact : jasmina.vidic@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

July 1, 3:20 PM

|

Dépression, antidépresseurs et risque de cancer du sein : résultats de la cohorte E3N

Dans une étude publiée dans Psychiatry and Clinical Neurosciences, les équipes MOODS et Exposome et Hérédité du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP (UMR-S 1018 INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif) ont étudié les liens entre dépression, traitement antidépresseur et incidence du cancer du sein. La population étudiée incluait 47 791 femmes de la cohorte E3N (Etude Epidémiologique auprès de femmes de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale), nées entre 1925 et 1950 et suivies pour l’incidence du cancer du sein de 2005 à 2014. La dépression était définie par un score ≥17 à l’auto-questionnaire Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D), rempli par les participantes en 2005. L’exposition aux traitements antidépresseurs était évaluée à partir des données de remboursements de médicaments, disponibles depuis 2004. Les associations entre le risque de cancer du sein et la dépression ainsi que la prise d’antidépresseurs (Hazard Ratios [HR] et leurs intervalles de confiance [IC] à 95%) étaient ajustés sur les facteurs de risque de cancer du sein. Durant les 7,2 années de suivi en moyenne, 1365 cancers du sein ont été diagnostiqués. La dépression était associée à une incidence plus élevée de cancer du sein (HR : 1,14, IC 95% : 1,01-1,29) tandis que l’exposition aux traitements antidépresseurs était associée à une moindre incidence (HR : 0,85, IC 95% : 0,74-0,98). Ces résultats suggèrent que dépression et traitement antidépresseur exercent des effets opposés sur l’incidence du cancer du sein. Bien qu’une réplication soit nécessaire, ils constituent un argument supplémentaire pour traiter par antidépresseurs les femmes souffrant d’un trouble dépressif. -> Contact : romain.colle@aphp.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...