Your new post is loading...

Your new post is loading...

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 10 janvier 2023 Ce qu’il faut dire, texte de Léonora Miano (Des écrits pour la parole à L’Arche Editeur), mise en scène de Stanislas Nordey. A la MC93 de Seine-Saint-Denis de Bobigny. Née au Cameroun, Léonora Miano a suivi des études de lettres anglo-américaines en France où elle a vécu de nombreuses années avant de s’installer au Togo. Son premier roman, L’intérieur de la nuit, paraît en 2005 (Plon). Ses derniers ouvrages sont Rouge impératrice (roman, Grasset, 2019), Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste (essai, Grasset, 2020). « Lorsque tu as dit Noir / Lorsque tu as dit Blanc / Pour ne parler en fait Ni de la peau Ni de sa couleur Mais pour Prendre position Occuper une place Te donner une mission Nous murer dans la race. » (Ce qu’il faut dire) Au-delà de la réparation, de l’excuse, de la vengeance, de la rancœur, une autre voie serait possible sans doute. L’écriture lancée est musique et battements rythmiques. L’Europe conquérante a défiguré d’autres continents – l’Amérique notamment, ainsi le sort des Amérindiens, parqués dans des réserves -, et l’Afrique subsaharienne passée et présente : « N’entrons pas dans les détails de la Déportation transatlantique Laissons de côté l’esclavage que la France d’alors sut pratiquer avec talent dans ses colonies de la Caraïbe d’Amérique du Sud et de l’Océan indien Acceptons de remettre à plus tard l’étude des mécanismes mentaux de l’Europe La confusion pathologique Entre rencontre et assujettissement Entre contact et viol Entre échange et pillage. Faisons l’impasse sur l’invention de la race, l’obsession de la race… » La dernière création de Stanislas Nordey – metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, particulièrement attentif et sensible à la réalité d’un monde d’immédiate contemporanéité en plein bouleversement – procède, entre autres, d’un constat d’échec : « Il y a, sur les plateaux de théâtre en France, une sous-représentation avérée des gens issus des différentes couches d’immigration ainsi que des personnes nées dans les Outre-mers. Comment faire pour que ça évolue ? » Que faire de la question de la nomination, de la désignation, continue-t-il : « les Blancs ont dit aux gens des populations subsahariennes qu’ils étaient Noirs. Une frontière a été créée, une distinction faite entre les êtres par la couleur de la peau. Alors peut-on repenser les choses autrement ? » « Est-ce qu’on peut se passer de la violence, surpasser l’envie de retourner à l’autre celle qu’il nous a fait subir ? » (Léonora Miano) Ce qu’il faut dire est composé de trois chants, issus de récitals donnés par l’auteure elle-même. Le premier, La question blanche, pose la question de la nomination, de l’assignation – le « tu » s’adresse alors aux personnes à la peau blanche. Le deuxième, Le fond des choses, plonge au fond de cet océan de douleur, d’incompréhension, de violence de la colonisation – ce chant est une adresse à nous tous. Et La fin des fins est une forme d’éclaircie – en tout cas c’est ce que je ressens, avance Stanislas Nordey -, un dialogue platonicien entre la narratrice et Maka, un personnage masculin d’une autre génération – ce dernier chant est un dialogue possible entre deux personnes qui ont la peau noire, en France, en Europe. Des écrits pour être entendus. « J’aime écrire pour la parole, voilà tout, dit L’auteure ; C’est l’influence de la poésie du Black Art Movement que j’ai beaucoup lue, entendue, etc. C’est la trace aussi de l’oralité subsaharienne, de la joute verbale qui est, dans bien des pays d’Afrique, une manière de marquer son intérêt pour l’autre. » Le texte musical appelle une présence instrumentale. Olivier Mellano en a composé la musique et Lucie Delmas, percussionniste, joue de ses instruments sur le plateau de la représentation, les mots portés étant comme repris en écho ou lancés dans une résonance frappante et percutante. Dans un monde où les nominations sont enjeux de domination, invitation est faite au public à prendre ses responsabilités et distances face aux assignations de la langue et récits nationaux. La parole est d’une poésie incisive pour la reconquête des mémoires – être tout simplement soi. Requiem pour une Europe des privilèges, ces chants sont un hymne à la connaissance de soi. Le projet est imaginé avec Gaël Baron, un compagnon de route de Stanislas Nordey et avec Océane Caïraty, Ysanis Padonou et Mélody Pini, trois anciennes élèves-comédiennes du Groupe 44 de l’école du TNS – promotion sortie en juin 2019. Celles-ci portent en elle « la France d’aujourd’hui, celle d’une jeunesse acharnée à faire voler en éclats les clichés, les retards d’une société qui ne sait parfois pas ouvrir les yeux sur elle-même. Elle sont Afropéennes, selon la terminologie de Léonora Miano, et éclairent la scène d’une lumière à elles – ce regard d’une génération qui porte droit le regard à la fois sur le passé et le présent – et un possible avenir. Dans le spectacle, les jeunes femmes et l’homme ont la peau noire – Afropéens ou non. L’auteure se définit elle-même comme Afropéenne et écrit en fait depuis deux endroits : du continent africain lié à ses ascendants et du continent européen – de la France – lié à sa descendance, par sa fille notamment, née et grandie en France. Léonora Miano se situe au cœur des deux continents. Les Afropéens nomment les gens qui ont grandi en Europe où ils sont minoritaires : comment vit-on dans le présent de la société française, en ne faisant pas l’impasse sur l’héritage historique ? Par « l’assimilation » ou bien en inversant la prise de pouvoir et de domination …? A méditer. Engagement, provocation, humour et vitalité, le texte agit comme un punching-ball tonique et vif . Ysanis Padonou a la grâce juvénile de qui, n’étant sûre de rien, s’interroge, prudente et sincère. Mélody Pini joue d’une aisance scénique – élan et enthousiasme -, regardant le public qu’elle invective avec délicatesse et main de fer. Quant à Océane Caïraty, longue silhouette paisible, elle dispense une parole nuancée, ouverte à l’avenir, entre distance souriante et conviction intense. Gaël Baron a la posture de qui s’interroge et propose à la salle ses questionnements, à l’écoute et dans l’expectative, tendu encore vers une destinée qui semblerait enfin acquise aux changements. « Quant aux noms que tu voudrais voir apposés sur des plaques, sache qu’ils ne valent pas pour eux-mêmes. Leur puissance réside dans l’innommé qu’ils représentent. Leur force est celle de cohortes sans nom. Légions de gueux qui vécurent, au cœur de la géhenne, dans le ventre de la mort, des vies humaines », assène la narratrice à l’homme d’expérience, Maka, dans la belle scénographie d’Emmanuel Clolus – installation plastique moderne de structures contemporaines. Une belle maîtrise de la salle – une vraie attention à l’affût -, qui guette ce qui lui échoit d’entendre. Véronique Hotte Du 13 au 22 janvier 2023, mardi 14h30, mercredi, jeudi, vendredi 20h, samedi 18h, dimanche 16h, à la MC93, Maison de la Culture de Seine – Saint-Denis de Bobigny. Tél : (0)1 41 60 72 72.

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 10 nov. 2021 Alors que Stanislas Nordey s’oriente vers la fin de ses années à la tête du Théâtre National de Strasbourg et de son école, il signe un spectacle marquant qui croise tous ses engagements : « Ce qu’il faut dire » de Léonora Miano. Depuis bientôt dix ans, Stanislas Nordey souhaitait mettre en scène la parole de Léonora Miano, née au Cameroun il y a moins d’un demi-siècle, vivant au Togo, ayant vécu longtemps en France, parlant et écrivant en français, une œuvre (romans, récits de paroles, théâtre) souvent couronnée. Nordey avait lu Écrits pour la parole paru à l’Arche en 2012 dans la collection « Scène ouverte », un texte dédié « aux cris inaudibles », « aux paroles proscrites ». A l’époque, Miano souhaitait que ses textes soient portés à la scène par des personnes ayant la peau noire. Eva Doumbia signa ainsi Afropéennes d'après Écrits pour la Parole et Blues pour Élise et remit le couvert. Quelques années plus tard, en 2018, quand Wajdi Mouawad voulut faire entendre la voix de Léonora Miano sur la scène du Théâtre de la Colline avec sa pièce Red in blue trilogie (publiée à l’Arche), il lui demanda qui elle souhaitait pour la mise en scène, Léonora Miano répondit Satoshi Miyagi. Le metteur en scène japonais monta la première partie de la trilogie (lire ici). Trois ans plus tard le moment est donc venu de la rencontre avec Nordey autour de Ce qu’il faut dire, texte publié à l’Arche en 2019 dans la collection « Des écrits pour la parole ». Trois flots de paroles s’y succèdent : -La question blanche. Extrait :« Moi Je n’ai pas eu le choix/ Les déshérités n’ont d’autre solution que de faire de la récupération/ Ausculter la Terre Plonger les mains dans la poussière Ramasser les débris/ Redonner vie/ Assembler Colmater ; Imaginer, Mélanger Transformer Recréer». -Le fond des choses. Extrait : « C’est dans ses abysses que palpite la mémoire Et elle a son utilité Pour savoir qui on est Savoir qui sont les autres Comprendre de quelle manière on est liés aux autres que les autres habitent Non seulement avec nous/ Mais en nous ». -A fin des fins. D’abord une voix d’homme, Maka, s’adressant à une « sister » : « le cri dont je te parle, celui qu’il aurait fallu faire entendre, c’est le vagissement des trépassés en ce monde revenu, le cri de notre renaissance, cette glorieuse clameur. Nous debout. / Cependant nous rampons, et à l’hilarité du monde, nous n’avons à répondre que noms perdus, langues enfuies, demeures assiégées, culture bafoué, nos existences profanées, la ferveur de notre aliénation ». Puis la femme, achevant une litanie de « c’est parce que » ainsi : « C’est parce qu’ils semèrent, dans l’air du monde, le bruit et l’odeur de leurs existences. Indélébiles puisque nous sommes là En dépit des arrachements, des sévices, de l’injure. / Nous avons tant à dire , tant à enseigner aux peuples de la terre, /Maka./ Nous les peu, nous les rien.. ».. Pour porter ces paroles Nordey a tout de suite pensé à trois anciennes élèves du groupe 44 l’école du TNS sorties en 2019 ; Ysanis Padonou (La question Blanche) , Mélody Pini (Au fond des choses) et Océane Caïraty (La fin des fins) rejointe pour Maka par un compagnon de route de Nordey et de bien d’autres : Gaël Baron. Nordey ne les dirige pas comme dans un rôle, il les aides à trouver le tempo et la gestuelle de leur texte-partition d’où jaillissent des étincelles de mots. Autant de magnifiques complicités. La transcription linéaire de quelques passages du texte ci-dessus ne rend pas compte de sa typographie qui, comme l’usage que fait ou pas Miano de la ponctuation, façonnent le souffle du texte. Tout cela se traduit scéniquement par la musique d’Olivier Mellano confiée à la percussionniste Lucie Delmas véritable partenaire des actrices. Les trois paroles ne se redoublent pas, elles s’articulent, s’écartèlent, créent des béances, des ponts, des gouffres, remplissent des pointillés. Les mots sont comme des actes visant à terme l’avènement d’une utopique fraternité, loin du registre paresseux du coup de gueule ou d’un prurit coléreux. Les dernières paroles ont presque des accents tchekhoviens : « Parce qu’à la fin des fins, Maka, nous allons vivre. Nous allons continuer. Alors concevons, il est temps, un modus vivendi. / L’urgence n’est plus de pousser notre cri/ Il s’agit d’ôter ces chaînes à la grandeur, de refuser que se poursuive l’ensauvagement du monde. / Puisqu’à la fin des fins, nous allons vivre. Ici, ailleurs, avec tous les autres, tous les nôtres... » L’une des lignes de force et de fond de l’écriture de Léonardo Miano, c’est d’ être ancrée et encrée doublement : ici et là-bas Mettant volontairement en avant des écritures contemporaines et particulièrement des écritures de femmes, se souciant constamment de valoriser la diversité dans l’ école et sur les plateaux sans pour autant tomber dans le piège des quotas, multipliant les chemins de traverses avec ce qu’il a nommé »l’autre saison » ou encore le programme « Ier acte », Nordey a fait ce qu’il a dit qu’il ferait. Ce spectacle parfait en est comme l’étendard. Ce qu’il faut dire, au TNS jusqu’au 20 nov, ts les jours 20h sf le sam2 à 16h relâche les 14 et 15. Tournée MC2 de Grenoble du 5 au 7 avril, Comédie de Clermont-Ferrand du 3 au 5 mai, en 2023 à la MC93 de Bobigny, et ailleurs espérons-le. Texte paru à l’Arche dans la collection « Des écrits pour le dire » 52p, 12€. Légende photo : Ce qu'il faut dire, la question blanche © Jean-Louis Fernandez

Publié sur le site de l'émission de Laure Adler "Lheure bleue" sur France Inter le 14 mai 2020 Faire théâtre avec Stanislas Nordey, entretien avec Laure Adler

Ecouter l'émission en ligne (53 mn) sur le site de France Inter

Metteur en scène de théâtre et d'opéra, acteur, Stanislas Nordey est à la tête du Théâtre National de Strasbourg et est depuis le début du confinement très actif artistiquement pour soutenir le milieu culturel en crise.

Stanislas Nordey est directeur du Théâtre National de Strasbourg et de son école depuis 2014. Il s'engage avec des artistes associés à diffuser le théâtre auprès de publics qui en sont généralement éloignés. Depuis le début du confinement, il propose des alternatives pour continuer de "faire théâtre" et notamment L'autre saison : une saison parallèle dont le principe est la gratuité et l'éclectisme (rencontres, lectures, petites formes).

Le théâtre comme bien d’autres secteurs culturels connaît des difficultés depuis le début de la crise sanitaire.

Quand les gens pourront ils retourner dans les salles de spectacle ? Faut il modifier de façon pérenne les propositions artistiques et théâtrales ?

L’Heure Bleue se propose ce soir de faire un état des lieux avec Stanislas Nordey qui a été entendu par le Président de la République le mercredi 6 mai dernier lors d'une visioconférence visant à trouver des mesures pour sauver la culture.

Dans la nouvelle formule de l’Heure Bleue un texte est proposé par nos invités. Stanislas Nordey a choisi "Entre les deux il n'y a rien" de Mathieu Riboulet. Lecture par François Marthouret.

Les invités

Stanislas Nordey Metteur en scène et comédien Légende photo : Portrait de Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg TNS. © Maxppp / Jean-Marc LOOS/PHOTOPQR/L'ALSACE

par Romaric Gergorin dans Postapmag

Après le TNS puis la MC 93 de Bobigny, le Théâtre National de Bretagne présente l’étonnant Récit d’un homme inconnu d’Anatoli Vassiliev, la mise en scène d’un trio de personnages désenchantés adaptée d’une nouvelle de Tchekhov. Une pièce de théâtre des profondeurs qui puise dans le tréfonds des âmes les ressorts d’une déroute spirituelle —non sans rappeler celle de mai 68, 50 ans après. L’occasion de rencontrer un maître du théâtre russe qui regarde l’Europe avec une acuité acérée.

Anatoli Vassiliev demeure un des derniers grands créateurs de formes théâtrales, loin de l’aplatissement généralisé du spectacle vivant vers le conformisme du déjà vu, distrayant et dérisoire. Après avoir marqué la scène française avec Bal masqué de Lermontov en 1992 et Amphitryon de Molière en 2002, tous deux à la Comédie-Française, Thérèse Philosophe de Boyer d’Argens au Théâtre de l’Odéon en 2007, puis plus récemment La Musica de Duras au Théâtre du Vieux-Colombier et une reprise de sa Médée-Matériau adaptée d’Heiner Muller aux Bouffes du Nord l’an dernier, ce singulier metteur en scène russe revient avec une adaptation de la nouvelle de Tchekhov Récit d’un inconnu.

Le titre français est tronqué, comme souvent dans les traductions issues du russe, oubliant l’essentiel, c’est-à-dire « l’homme ». Récit d’un homme inconnu appartient à la veine métaphysique de Tchekhov, au même titre que Le Moine noir ou L’Évêque. Cet aspect méconnu de l’auteur de La Cerisaie permet au dramaturge russe d’orienter ses recherches vers un enjeu différent de ces précédentes mises en scènes françaises qui étaient axées sur la déconstruction de la parole vivante. Ici sa démarche consiste à incarner des problèmes métaphysiques par le geste théâtral.

Trois personnages désenchantés soulèvent des questions existentielles : lutter pour des valeurs jusqu’à la violence et la destruction pour protester contre un système, ou se laisser submerger par le renoncement, ou bien encore vivre dans un hédonisme cynique, en jouissant d’une lucidité désabusée. Dans le premier acte, un inconnu, joué par Stanislas Nordey, est un terroriste qui s’est fait engager comme valet par Orlov, joué par Sava Lolov, un notable épicurien fils d’un important homme d’état, dans le but d’assassiner son père. Il y renoncera mais s’attachera à la maîtresse délaissée d’Orlov, Zinaïda, jouée par Valérie Dréville, et partira avec elle à Venise.

Quand je monte une pièce autour de Tchekhov, je commence par les éléments psychiques, pour poser une base. Mais si l’âme est endormie, l’esprit n’y entre pas.

Dans cette première phase, où l’inconnu reste muet et se contente faire le service, la relation entre Orlov et Zinaïda apparait à travers l’intensité froide et violente des acteurs qui parfois se mettent à danser silencieusement, figurant ainsi les mouvements de leurs âmes. Les retrouvailles ultimes d’Orlov et de l’inconnu permettent une confrontation d’idées, où le jeu des comédiens, leur diction, révèlent toute l’intensité de l’art de Vassiliev, dont la recherche constante s’avère de faire exister un acteur naturel et authentique dans la forme artificielle du drame.

Nous avons rencontré Anatoli Vassiliev à son hôtel, juste avant son départ pour la Russie, où il effectue son retour au théâtre pour donner un spectacle autour du Vieil Homme et la mer d’Hemingway. Extraits thématiques des propos d’un créateur insatiable qui cherche constamment à renouveler les formes du spectacle vivant.

Terrorisme et volonté

« Le terrorisme est une des formes de protestations, c’est un acte de la volonté libre. La protestation existe toujours, elle prend juste des formes diverses. Qu’est-ce qui se passe avec cette volonté humaine en train de protester, aujourd’hui ? Cette volonté peut détruire des vies, ou détruire la personne qui la porte, si cette volonté est déformée avec le temps, et cette évolution de la volonté est souvent très active.

On peut voir, chez un individu, cette volonté de révolte se détruire en 10 ans. Dans ce récit, il y a des intentions assez concrètes de chaque personnage qui se confronte avec la réalité de la vie. Mais il faut s’habituer à ce paradigme du mental russe : ce qui existe dans l’imagination pour un Occidental est pour un Russe la vraie réalité authentique. Ce qui existe dans la vie réelle par contre, sera pour lui du domaine de la vie imaginaire, quelque chose qui n’a pas d’importance. Car la réalité concrète que vivent les citoyens russes, on ne peut pas y croire. Même dans un cauchemar on ne peut pas imaginer une telle atrocité. »

Tchekhov et Dostoïevski

« Il y a quelques nouvelles de Tchekhov dans lesquelles on peut sentir un lien avec Dostoïevski. On peut diviser les nouvelles de Tchekhov en trois catégories : les nouvelles comiques, les nouvelles lyriques et les nouvelles métaphysiques. Le Tchekhov dramaturge russe et l’écrivain qui écrit des récits courts et lyriques, parfois comiques, est très connu, mais il existe aussi un Tchekhov plus rare, à portée métaphysique qui se rattache à Dostoïevski.

Cependant chez ce dernier les personnages sont vraiment l’incarnation de l’esprit pur. Tchekhov ne se reconnait pas dans cette métamorphose de l’idée. Pour lui, l’être humain reste saisi dans son aspect concret, très humain, mais avec une faculté de réflexion philosophique en partant de situations pratiques qui sont dépassées par un questionnement, mais sans abstraction, toujours dans la fusion avec la nature. Cet aspect métaphysique de Tchekhov vient de la façon qu’a Dostoïevski de présenter les idées sous une forme dialogique. Si on lit en russe tous ces textes à connotation métaphysique de Tchekhov dans lesquels les dialogues expriment le sens des idées, on reconnait la présence de Dostoïevski. »

Direction des acteurs

« Valérie Dréville sait comment diriger la parole, tout comme Stanislas Nordey et Sava Lolov. Ils savent maitriser l’action en paroles. Mais chez Tchekhov, ce n’est plus l’action dans la parole qui prime, comme cela pouvait être le cas dans Médée Matériau. C’est la dimension humaine qui devient essentielle, ce qui nécessite une autre technique du jeu de l’acteur, pour construire et exprimer le dynamisme des relations humaines. Pour le théâtre européen, dans le mental des français, le plus difficile reste de construire des relations entre les êtres humains. »

Âme

« Dans la langue russe, le mot âme implique une portée plus profonde qu’ici, où la signification de ce mot fait référence essentiellement à des éléments psychiques. On peut dire que le psychisme entre dans l’âme mais d’autres substrats y existent aussi. Dans l’âme, il y a l’élément matériel et celui qui ne l’est pas du tout. Cet élément non matériel est en lien avec l’esprit, tandis que l’élément matériel est connoté avec le psychisme. Quand je monte une pièce autour de Tchekhov, je commence par les éléments psychiques, pour poser une base. Mais si l’âme est endormie, l’esprit n’y entre pas. »

Mai 68

« Dans cette pièce que je mets en scène en français, ce n’est plus une histoire russe, elle devient une histoire inscrite dans le contexte culturel européen. Après un travail de déconstruction préparatoire, j’ai construit cette adaptation de la nouvelle de Tchekhov comme une histoire française. Les personnages ont tous dépassé la cinquantaine. Mai 68 eut lieu il y a 50 ans. Ce spectacle retrace implicitement le parcours et l’évolution de la France pendant ces 50 années qui ont suivi les événements de mai. »

© Jean-Louis Fernandez

Récit d’un homme inconnu, mise en scène par Anatoli Vassiliev, créé au Théâtre National de Strasbourg, vu par Postap à la MC 93 Bobigny, se joue jusqu’au 20 avril au Théâtre National de Bretagne à Rennes.

Anatoli Vassiliev, L'art De La (...)

par Stephane Poliakov

a l'ecole d'art dramatique, théâtre qu'il a fondé à moscou en 1987, anatoli vassiliev poursuit sa recherche autour de l'an de la mise en scène. les notions de ligne et de perspective y sont centrales : l'espace physique du plateau exprime l'espace intérieur du jeu de (...)

ÉDITEUR ACTES SUD LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 165 DATE DE PUBLICATION 28 Juin 2006

Recommandé pour vous:

PRIX UNITAIRE

12,20 €

Non disponible pour l'instant

Anatoli Vassiliev ; Au Coeur (...)

par Stephanie Lupo

Pour avoir mené une recherche sur Anatoli Vassiliev pendant plusieurs années sous le double statut d'actrice et de chercheuse, Stéphanie Lupo apporte un témoignage unique et un éclaircissement « de l'intérieur », sur la pédagogie d'une des figures majeures du théâtre russe (...)

ÉDITEUR L'ENTRETEMPS LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 276 DATE DE PUBLICATION 29 Mai 2006

Recommandé pour vous:

PRIX UNITAIRE

25,00 €

Non disponible pour l'instant

Sept Ou Huit Leçons De (...)

par Anatoli Vassiliev

" former un acteur, c'est s'effacer. Le formateur doit mourir dans l'acteur. dans la direction d'acteur, celui qui dirige doit être dans l'acteur, absolument, complètement. le difficile, c'est quand on cherche la perfection, il faut trouver une harmonie entre ces deux choses qui (...)

ÉDITEUR P.O.L LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 160 DATE DE PUBLICATION 14 Juin 1999

Recommandé pour vous:

PRIX UNITAIRE

25,35 €

Non disponible pour l'instant

© Jean-Louis Fernandez

Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

Le Récit d’un homme inconnu, texte de Anton Tchekhov, mise en scène, adaptation, scénographie et lumière de Anatoli Vassiliev

Dès que le public pénètre dans la salle de théâtre, son regard est saisi par le vaste décor scénique d’un appartement bourgeois et cossu qui baigne dans une lumière radieuse. Au-dessus, suspendue dans le lointain, la photo ancienne de la Perspective Nevski à Saint-Pétersbourg.

Sur la scène élevée, un long vestibule s’étire de jardin à cour, pièce tout en longueur fermée par des murs et leurs trois portes blanches encastrées et qui, ouvertes, laissent entrevoir ses coulisses arrière.

Le spectateur assiste en voyeur à des séances élégantes d’habillage et de déshabillage du maître de maison, livré aux mains habiles de son valet silencieux. La pièce de vie face au public surmonte une terrasse en demi-lune, accessible en contre-bas par quelques marches sur les côtés.

La scénographie est graduée, selon trois niveaux, un tapis de cirque en demi-cercle près du public, l’appartement surélevé et Saint-Pétersbourg.

Rien ne laisserait supposer dans ce Récit d’un homme inconnu de Tchékhov, créé par Anatoli Vassiliev, que sonne la fin des années 1880 en Russie, au temps troublé d’un groupe terroriste – intellectuels et étudiants poseurs de bombes -, rappel sonore d’une intelligentsia déçue.

L’homme inconnu est le valet silencieux qui fait rouler ses dessertes multiples à l’heure du thé, à l’intention des maîtres, Orlov et sa maîtresse Zinaïda. Il est le narrateur Vladimir Ivanovitch, ex-officier de la marine et de mouvance révolutionnaire, incarné par Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg.

Vladimir Ivanovitch n’est pas le valet de chambre du comte Orlov par hasard : le père de celui-ci, homme d’Etat, est la cible des terroristes. Le valet est un politique habité d’une vie intérieure intense et inconnue.

Entre Orlov et le valet de chambre, rayonne la femme romantique et romanesque, Zinaïda – lumineuse Valérie Dréville – qui accorde sa foi à celui qu’elle aime. Passionnée par les idées politiques, elle s’embrase pour des hommes désenchantés et blessés que l’amour ne peut sauver.

Aux antipodes du valet, Orlov – Dom juan interprété par l’acteur Sava Lolov -, porte beau, protégé encore par son ironie, un Platonov de la pièce éponyme de Tchékhov. Amateur de vins, de livres, le héros fascine les femmes par sa liberté et son refus des attachements.

Le premier volet pétersbourgeois du spectacle révèle la belle Zinaïda, épouse qui a quitté son mari pour le seul amour du comte Orlov, distant et replié sur ses lectures. Déçue, désobligée et enceinte, elle le quitte.

Avant que ne s’ouvre le second volet, le valet descend sur le demi cercle de la salle près du public, narrant l’action passée et préparant l’avenir.

La seconde partie fait tomber le voilage de la vue de Saint-Pétersbourg, laquelle est remplacée par l’image des canaux d’une Venise ensoleillée. Après avoir renoncé à tuer la victime ciblée – un rêve qu’il a cru vivre en faisant éclater superbement un pantin de foire rempli de bouteilles vides -, le valet s’est enfui à Venise avec la belle à laquelle il s’est attaché.

Une caméra ancienne projette un film sur une voile blanche, comme accrochée à des mâts et rivée à des plombs – ancres marines -, où l’on voit les amants assis et se faisant face dans une gondole, lisant haut.

Ils vivent dans la Sérénissime –passions, jeux, fêtes et champagnes.

De longues rangées de bouteilles vides et scintillantes sertissent le bas des murs de l’appartement – une installation dont le drame aura usage.

Puis accouche la jeune femme, sans espoir, mais debout et consolée. Quand on a cru l’enfant mort-né, c’est sa mère qui a quitté la vie de bon gré.

L’atmosphère – esthétique, morale et sensuelle – relève de la plénitude à connotation mi sucrée, mi amère du film Mort à Venise (1971), d’après la nouvelle de Thomas Mann dont Luchino Visconti fit une œuvre mythique.

Participent à l’ambiance délicate et surannée, non seulement la création lumière de Philippe Berthommé, mais encore les costumes de Vadim Andreev et Renato, des vêtements fin de siècle de la société privilégiée à l’allure proustienne – couleurs claires, blanc cassé et beige, matières soyeuses, robes féminines épanouies et mises masculines d’allure sûre.

Canotier pour les hommes, chapeau d’Arlequin pour le carnaval vénitien de Zinaïda et dessous chic.

Et si la musique apaisante et entêtante pour le narrateur malade de la nouvelle de Tchékhov était La Sonate au clair de lune de Beethoven :

«Comme il jouait bien ! D’abord, j’eus envie de pleurer… puis, il m’apparut que ma vie n’était pas aussi mauvaise que je le pensais et qu’aujourd’hui encore il m’était possible de la recommencer intérieurement. La phtisie ne m’en empêchera pas, car on peut la guérir au Caire ou à Madère. Et il y a sur cette terre une matière si riche pour une vie joyeuse, féconde et élevée ! »

Dans la mise en scène du maître russe Anatoli Vassiliev, le contrepoint musical est assuré par les reprises lancinantes de la Cinquième Symphonie de Mahler, écho d’emblée identifiable à Mort à Venise.

Le spectacle est un enchantement scénique – un envoûtement assuré -, ne serait-ce encore que par les séances chorégraphiées, entre silences et mouvements dansés que chacun des trois interprètes accomplit – avec une prédilection de Zinaïa pour ses tournoiements gracieux, le sourire aux lèvres, qui s’ouvre manifestement au monde et à l’autre – un astre.

Les mouvements sont amples, retenus et épanouis – le virement de l’être sur lui-même, conscient de ses facultés ressaisies – esprit et corps.

Et en dépit du temps qui passe et des lassitudes physiques et morales.

Aussi ces danses traduisent-elles la face lumineuse de ces trois aventuriers de la liberté dont la femme est un symbole des plus actifs.

La face nocturne, tissée de la trivialité des jours, laisse surgir avec le temps des points de rupture à travers les convictions perdues – amour et politique, en vue d’un monde meilleur –, soit la mort de l’étincelle de vie.

Véronique Hotte

A lire également, sur son travail avec Anatoli Vassiliev, l’ouvrage de Valérie Dréville, Face à Médée – Journal de répétition paru aux Editions Actes Sud.

TNS – Théâtre national de Strasbourg, salle Koltès, du 8 au 21 mars.

MC93 à Bobigny, dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville, du 27 mars au 8 avril. Théâtre national de Bretagne à Rennes, du 12 au 20 avril.

Publicités

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

Tarkovski, le corps du poète, texte original de Julien Gaillard, extraits de textes de Antoine de Baecque et Andreï Tarkovski, mise en scène, montage de textes et scénographie de Simon Delétang

« Le film devrait être pour l’auteur et pour le spectateur un acte moral purificateur », tel est le souhait éthique et esthétique du cinéaste Andreï Tarkovski (1932-1986), perçu en son époque soviétique de méfiance – glasnost et perestroïka comprises – comme l’héritier de la vieille culture russe, ante-révolutionnaire, spiritualiste et prophétique – un défenseur lyrique d’un enracinement profond dans la Terre-Mère.

Or son cinéma se situe, selon ses vœux, hors-temps ou relève de tous les temps.

La démarche est poétique, hors de l’unité dramatique conventionnelle ; elle s’accomplit dans la contemplation faite de dévoilements patients et mystérieux.

La mise en scène du spectacle de Simon Delétang, Tarkovski, le corps d’un poète, dresse le portrait en fragments et le paysage mosaïque d’un poète visionnaire.

Petite table et verre d’eau, une conférencière évoque l’acte de foi et d’orgueil de ce Maître solitaire qui ne supporte pas la moindre trahison intérieure et milite pour la vérité : « Pourquoi une cruche de lait explose-t-elle dans Le Sacrifice ? Que fait un chien dans la Zone de Stalker ? Comment un cheval blanc traverse-t-il l’écran dans Solaris ou Nosthalgia ?, selon les commentaires avertis d’Antoine de Baecque.

La comédienne Pauline Panassenko, qui parle un beau russe tonique, accorde toute l’intensité, la ténacité, la conviction et l’énergie attendues de la part de l’artiste génial.

Puis résonnent les basses profondes des chantres orthodoxes, et le rideau scénique s’ouvre sur la chambre d’une villa italienne aux murs blanchis à la chaux et aux fenêtres de bois sombre qui projettent une lumière solaire sur un sol à damiers.

Le décor pourrait être un intérieur de Nostalghia (1983), film tourné en Italie, non loin peut-être de de la maison que Tarkovski aurait achetée pour y vivre un jour.

L’absolu reste inaccessible, au-delà de la sentimentalité et de la mélancolie pour une terre natale forcément trop lointaine. Dès 1984, il ne plus retourne plus en URSS.

Au lointain, trône un large lit – fer forgé et drap blanc – pour un défunt sur lequel est posé une bougie fragile, lumière vivante de gisant qui tout à coup se met à parler.

Entre rêveries et souvenirs, Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, incarne Tarkovski dont le monologue exprime la teneur existentielle d’un artiste avisé, habité par une exigence constante. Malade cloué au lit, le créateur solitaire s’auto-analyse (Le Miroir -1974), il se lève et marche.

Surgit un paysan interprété par la carrure de Jean-Yves Ruf qui à la fois interpelle et veille l’artiste, au nom de la Russie. Quelque chose lie Tarkovski à Ivan de L’Enfance d’Ivan (1962), cette souffrance qui associe le héros aux jeunes russes de la génération des années 1960 dont il exige qu’ils ne s’endorment pas spirituellement.

Les images de l’eau – thème récurrent – nourrissent les rêves, les souvenirs de Tarkovski dirigés vers la mère – femme et patrie. Un cabinet de toilette, lavabo et faïence blanche permet à l’un ou l’autre des acteurs de venir boire un verre d’eau.

Nombreux, les journalistes, critiques et reporters radio viennent interroger le Maître : Que signifient les films Andreï Roublev (1966), Stalker (1979), Nostalghia (1983) … ?

De belles énigmes dont nulle réponse objective ou concrète n’est jamais dispensée.

Le poète doit avoir l’imagination et la psychologie d’un enfant qui découvre le monde.

Seul, il affronte tous les autres – insensé, radical, intransigeant, malheureux et fou.

Stanislas Nordey, alias Tarkovski, alias Don Quichotte, alias le Prince Mychkine, joue le Stalker dans la Zone, idéaliste affrontant le tragique d’un monde désespéré.

Le comédien marche en avant, épaules relevées et rentrées, bras balancés de travailleur soviétique, se tourne, reculant, pas arrière, et observe l’imaginaire déposé.

Quelques scènes du film sont reprises qu’inaugure le lancer vif d’un tissu blanc sur le plateau. Thierry Gibault, présence chaleureuse et esprit facétieux, joue L’Ecrivain, et le paisible Jean-Yves Ruf le Professeur physicien. Ce duo beckettien médite sur l’art, la science et la conscience, déroulant une parabole morale aspirant à la beauté.

Et si la beauté doit sauver le monde – prophétie dostoïevskienne -, elle passe aussi par Andreï Roublev (1966), sa Russie du XVème siècle avec la passion de Roublev, peintre d’icônes inspiré, habité par l’immensité de la terre et du peuple russes.

La beauté advient encore avec l’apparition au lointain d’un détail démesurément agrandi de la Madonna del Parto de Piero della Francesca : « les yeux tournés/ en dedans toute/ à ce qui vit en elle/ elle voit/ ce qui l’aveugle… », écrit Julien Gaillard.

Hélène Alexandridis représente la Femme – la Fille et la Mère -, prétexte d’une Annonciation où la dame aurait été prise par le vent. Elle incarne aussi Larissa, l’épouse aimée de Tarkovski dont les paroles apaisent le poète épuisé et souffrant :

« Ainsi j’ai compris que je n’étais pas seule. Qu’au monde il existait encore une âme. … Comme toi, j’avance sans savoir où je vais. Comme toi, mon pas pèse sur la terre. Comme toi, il ne pèsera bientôt plus… La mémoire des morts est en nous… »

Des évocations encore du Sacrifice (1986) – l’incendie d’une maison et d’un arbre.

La couleur de l’or et du feu – rappel du fond doré des icônes – envahit le dessin des murs de la maison radieuse qui luit au soleil de l’amour, de la foi et de la charité. Le plateau final est jonché de cloches, d’un chien et de bottes – rappels symboliques.

Tarkovski, le corps du poète de Simon Delétang propose reflets et échos de l’œuvre du cinéaste, prenant le temps de la pause et du silence, laissant les solos, duos et trios advenir tandis que les autres figures scéniques restent immobiles et muettes.

Les musiques sacrées de Bach, entre autres, livrent à la fresque poétique sa capacité à sculpter le temps – temps de théâtre, de méditation et de contemplation.

Véronique Hotte

Théâtre National de Strasbourg, salle Grüber, du 19 septembre au 29 septembre.

Théâtre Les Célestins à Lyon, du 11 au 15 octobre.

La Manufacture Théâtre des Quartiers d’Ivry, du 2 au 6 mai 2018.

Comédie de Reims à Reims, le 11 mai 2018.

Fabienne Arvers dans Les Inrocks

Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 20 au 26 septembre

Renaud Herbin présente quatre spectacles au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (du 16 au 24 septembre). Concepteur du COI (Corps Objet Image), il aime surtout décloisonner les arts et “sortir la marionnette d’une problématique disciplinaire. Elle est poreuse au cirque, à la danse, aux arts visuels.” Cette nécessité à “affirmer la marionnette comme un outil au service d’une écriture contemporaine” est aussi au cœur de la démarche du théâtre d’objet d’Agnès Limbos, autre artiste “fil rouge” du festival, qui présente deux spectacles, dont une création, une exposition et une conférence .

D’autres créations sont attendues : celle des chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Oscyl, des “présences dansantes” inspirées de l’entité ailée de Hans Arp, les marionnettes à taille humaine de Chambre noire de la compagnie franco-norvégienne Plexus Solaire. Ou encore After Tchekhov de la compagnie russe Samoloe , Passager clandestin de la compagnie Arketal qui est une adaptation de la pièce de Patrick Kermann, The Great Disaster. Impossible de les citer toutes… Mais signalons quand même un Focus Finlande avec 5 spectacles.

Avec Tarkovski, le corps du poète, mis en scène par Simon Delétang au TNS de Strasbourg du 19 au 29 septembre, on assiste à la “première grande tentative théâtrale de dresser un portrait et un paysage d’évocations de ce poète de l’image”. Auteur réalisateur de sept films majeurs – de Stalker à Andreï Roublev, ou de Solaris au Sacrifice –, il fut censuré en Union soviétique et dut s’exiler et s’éloigner de ses proches pour tourner ses derniers films. Le spectacle réunit des textes d’Antoine de Baecque, Serge Daney et de Julien Gaillard. Sur le plateau, Stanislas Nordey qui incarne Tarkovski entouré d’Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Pauline Panassenko et Jean-Yves Ruf.

Plaisir de retrouver la romancière brésilienne Clarice Lispector au théâtre avec La Pomme dans le noir mise en scène par Marie-Christine Soma à la MC93 de Bobigny du 20 septembre au 8 octobre. Dans son roman Le Bâtisseur de ruines, elle imagine “le voyage initiatique d’un héros sans héroïsme, fuyant le crime qu’il a commis”. Sa rencontre avec deux femmes va modifier sa trajectoire. “J’aime l’idée de cette renaissance des personnages par la rencontre qu’ils font, confie la metteuse en scène. En ce moment où tout est exclusion dans notre monde, je trouve extraordinaire cette idée qu’un individu qui s’exclut par le crime puisse se réinscrire dans la communauté humaine.” Autre plaisir : retrouver l’acteur Carlo Brandt dans le rôle de Martin, aux côtés de Pierre-François Garel, Dominique Reymond et Mélodie Richard.

Amateurs d’allitérations, l’ouverture du festival des Francophonies de Limoges (du 20 au 30 septembre) est pour vous : Voyage en bordure du bord du bout du monde se déroule évidemment dans la rue, on le voit mal enfermé entre quatre murs avec un titre pareil et il est signé Cie 3 points de suspension. On enchaîne avec le petit bijou de théâtre de François Gremaud et Pierre Mifsud, Conférence de choses et c’est parti pour dix jours de spectacle de danse, de théâtre, de musique et de lectures. A voir : Eddy Merckx a marché sur la Lune de Jean-Marie Piemme, mis en scène par Armel Roussel, Zvizdal (Tchernobyl, si loin, si proche) par le groupe Berlin et Cathy Blisson, L’Humanité et Les héros de et par Josse de Pauw, Narcose de Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek ou Kalakuta Republik de Serge Aimé Coulibaly. A découvrir : Body Revolution/Attendre de Mokhallad Rasem, , Tram 83 de Fiston Nasser Mwanza Mujila mis en scène par Julie Kretzschmar.

“Les Héros” de Josse de Pauw, (© Kurt van der Elst)

Autre incontournable : Actoral, festival des arts et des écritures contemporaines (du 26 septembre au 14 octobre). Une 17e édition qui conjugue à merveille l’art du risque, l’amour de la création et l’écoute sensible d’une époque “en prise avec sa plus grande crise morale depuis des siècles, estime son directeur Hubert Colas. Mais la foi n’est pas morte. Nos armes sont les mots et les gestes de l’art. Nous n’abandonnerons aucun navire en perdition. Nous ne nous détournerons d’aucun regard sur la misère qui croît à travers le monde. Notre responsabilité est totale. Notre vie en dépend.”

A voir notamment : les créations de Vincent Thomasset, Tommy Milliot, Simon Mayer, Dave Saint-Pierre ou Ildi ! Eldi. Outre les spectacles, Actoral propose aussi des Face à Face entre artistes, des rencontres avec des auteurs, des projections de films et des concerts. Un festival nomade qui se balade dans Marseille et son public avec lui.

Légende photo

“La Pomme dans le noir” Mise en scène de Marie-Christine Soma - d’après “Le Bâtisseur de Ruines” de Clarice Lispector (© Christophe Raynaud de lage)

Par Olivier Joyard dans les Inrocks

Dépénalisation, adoption du Pacs, mariage pour tous : trois épisodes pour relater trois moments de tension de la société française sur la question de l’homosexualité. La série est attendue sur ARTE en 2018.

La chaleur de juin a pris les corps par surprise cette année. C’est sous cette météo lascive que le tournage de la minisérie Fiertés de Philippe Faucon, consacrée aux luttes homosexuelles depuis 1981, se termine. Quelques jours avant l’heure dite, nous nous glissons sur le plateau, où l’habituelle chorégraphie des techniciens a lieu dans un concert de murmures.

L’atmosphère est aussi calme que dans une colonie de chats. La canicule n’est pas seule responsable, car le boss des lieux donne lui-même l’exemple. Entre les prises, le réalisateur s’adresse aux acteurs présents (le jeune Benjamin Voisin, Frédéric Pierrot, Emmanuelle Bercot) d’une voix douce, s’agenouille auprès d’eux pour imaginer en quelques secondes d’infimes modulations. Il assied aussi une méthode, enchaînant nonchalamment et sans transition un compliment (“Ça marchait très bien”) avec l’ombre d’un doute (“Ça allait trop vite”). De l’art de tordre les acteurs pour toucher au but.

“J’ai accepté un petit rôle en partie pour le voir travailler, avoue la réalisatrice et actrice Emmanuelle Bercot. Son style ‘invisible’ est très construit. Le travail des comédiens n’est pas facile : il faut être très ‘blanc’ dans le jeu, mais aussi se montrer naturel. J’ai dû éliminer tout ce que je cherche à apporter en tant qu’actrice et que je capte dans les films que je réalise : des gestes, des attitudes, des scories. Ici, il n’y a pas d’intention de jeu mais une forme de dépouillement. La première prise que j’ai faite, j’ai eu l’impression d’être moi-même – il paraît que j’ai un visage très expressif. Philippe m’a dit : ‘On va refaire la même, sans les mimiques’…”

Une œuvre discrète, mais toujours en prise avec la société

Comme souvent chez l’auteur de Fatima, la scène tournée ce matin-là pourrait n’avoir l’air de rien. Sur la terrasse d’une maison de ville du XXe arrondissement de Paris, deux parents et leur fils sont assis à la table du petit déjeuner. Une tension s’immisce, l’ado quitte les lieux, bientôt suivi par son père. C’est tout. Mais les gestes sont précis et les paroles pesées.

Faucon semble accorder la même importance à ce micromoment d’une vingtaine de secondes qu’il en donnerait à une grande révélation. Son sens de la hiérarchie n’est pas le sens commun et c’est probablement ce qui captive dans son travail depuis un quart de siècle.

Bercé par les films de Robert Bresson, le bientôt sexagénaire a construit une œuvre d’abord discrète (on se souvient du très beau Samia, en 2000), qui a décollé en notoriété dans les années 2010 par collusion avec les préoccupations d’une France métissée et diverse qu’il sonde depuis toujours. La Désintégration (2011) racontait la radicalisation jihadiste de jeunes hommes d’origine maghrébine, tandis que le lumineux Fatima, sur le destin d’une femme de ménage et de ses filles, lui a valu le César du meilleur film en 2016.

Le périple d’un couple en forme d’épopée

Avec Fiertés, le réalisateur opère en apparence un léger déplacement. Sur une idée des scénaristes José Caltagirone et Niels Rahou (qui ont coécrit avec Faucon après avoir rédigé un traitement), les trois épisodes racontent l’histoire d’une famille et d’un amour gay sur plus de trente ans.

Le premier volet se déroule au moment de la dépénalisation de l’homosexualité en 1981, le deuxième à l’adoption du Pacs en 1999 et le troisième en 2013, alors que le mariage pour tous entre dans la loi après les difficultés que l’on sait.

Sous cette trame historique se dessine le périple du couple que forment Victor et Serge, dont la différence d’âge de dix-huit ans n’empêche pas la construction d’une longue épopée. Il est question ici de sida, d’enfants adoptés, de discriminations au sein de la cellule familiale, avec comme moteur le passage du temps, l’évolution des corps et des mœurs.

Se démarquer d’autres fictions à l’univers proche

“Il y a une belle bande d’acteurs et des choses à défendre politiquement”, analyse le comédien et metteur en scène de théâtre Stanislas Nordey, qui n’avait plus montré son visage à une caméra depuis N’oublie pas que tu vas mourir de Xavier Beauvois, en 1995. “Ici, le militantisme est incarné par la vie, ajoute Samuel Theis, qui interprète Victor dans les épisodes 2 et 3. Il y a tant de gens qui ont des désirs simples qu’il faut les représenter.” Frédéric Pierrot, Chiara Mastroianni, Jérémie Elkaïm, Sophie Quinton et Loubna Abidar complètent le casting.

Interrogé sur l’existence d’autres fictions traitant d’un univers proche comme la récente When We Rise aux Etats-Unis, écrite par Dustin Lance Black et dont le pilote a été réalisé par Gus Van Sant – sans compter le magnifique 120 battements par minute de Robin Campillo côté cinéma –, Philippe Faucon précise son désir.

“Fiertés raconte trois périodes politiques qui sont aussi trois moments de tension et de crispation dans la société française autour de la question de l’homosexualité. La série permet de prendre un recul intéressant sur des choses dont on a perdu conscience. 1980, c’est une période que j’ai connue comme étudiant. J’avais des amis en lutte contre ces états de fait de la société.”

“Des parents, à l’époque, pouvaient demander l’internement psychiatrique de leur fils ou de leur fille. Ce sur quoi nous avons vraiment travaillé, ce sont les personnages, ce qui les lie, leurs sentiments, les raisons pour lesquelles ils agissent. Des histoires amoureuses, avec leurs difficultés, que la société ou le regard des autres compliquent. La dimension politique ici n’est pas dans le militantisme, mais dans la revendication et l’affirmation de l’intimité.”

Trouver un rythme plus rapide, celui de la série

Ces mots résonnent avec la plupart des films de Philippe Faucon, qui n’a cessé de chercher dans les interstices de vies souvent banales quelque chose d’une émancipation. “La thématique de Fiertés, je me rends compte que je l’ai déjà abordée dans deux films pour la télévision : Muriel fait le désespoir de ses parents, qui montrait l’éveil au désir lesbien d’une adolescente, et Les Etrangers, sur un jeune homosexuel qui pour fuir sa famille se portait volontaire au départ en Bosnie.”

“Ce qui lie ces personnages à ceux de Fiertés, c’est qu’ils ont à s’affirmer contre un regard qui les assigne et les enferme. Il y a peut-être aussi des points communs avec d’autres figures de ma filmographie. Sabine et Samia ont eu à défendre une part d’elles-mêmes qui n’était pas reconnue, mais au contraire entravée. C’était même le cas de Fatima.”

En tournant trois épisodes de cinquante minutes en trente-six jours, l’habitué des plateaux de cinéma a dû se faire violence, trouver un rythme plus rapide sans pour autant renoncer à sa touche. “De mon point de vue, ce sont de vrais plans, du vrai jeu”, précise l’intéressé. Et une vraie série ? La question n’est pas centrale pour Faucon, qui admet une culture très limitée du genre.

“Par goût et par manque de temps – j’ai toujours des films à rattraper –, je n’ai jamais vraiment regardé une série entièrement. Je me retrouve à pratiquer une forme qui est assez loin de moi et de mon histoire. Comme je suis toujours un peu intéressé par ce qui m’est étranger, c’est un détour que j’ai bien aimé faire.”

Au moment du scénario, il lui a fallu intégrer quelques règles dont il n’avait pas une grande connaissance. “Dans l’écriture d’une série, il se passe toujours un événement, alors que moi je fais des choses qui sont d’une certaine façon à l’opposé.” L’art de filmer les temps morts et les dramaturgies à contretemps constitue pourtant l’essentiel créatif des séries contemporaines dites d’auteur depuis près de deux décennies. Comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, Philippe Faucon pourrait revamper les séries françaises sans vraiment le vouloir. Réponse sur Arte, en 2018.

Publié dans Sceneweb

La Comédie De l’Est, CDN de Colmar, à l’initiative de son directeur Guy Pierre Couleau propose un festival du 28 au 30 septembre 2017 pour célébrer les 70 ans de la décentralisation, en compagnie des 4 autres centres dramatiques de la région Grand Est (La Comédie de Reims, le NEST de Thionville, le TJP de Strasbourg et la Manufacture à Nancy), ainsi que du Théâtre National de Strasbourg et le Théâtre du Peuple de Bussang.

Je consacre toujours du temps à essayer de répondre clairement, parce que je suis certain que, loin d’être anodine, cette question est très importante pour nos métiers. La Comédie De l’Est a acquis son statut de centre dramatique national, soixante-six ans après que fût installé à Colmar le premier centre dramatique de l’Est. On a pu parfois remettre en question ce qui devrait être communément admis comme un des plus ambitieux et des plus généreux projets de notre société : démocratiser le théâtre et le rendre accessible au plus grand nombre d’entre nos concitoyens.

Le théâtre est notre miroir, le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous faisons du monde dans lequel nous naissons et vivons. Sans le théâtre, difficile de croire que nous pouvons nous représenter qui nous sommes vraiment. C’est un art noble, simple d’accès, indispensable, qui ne se pratique que dans le partage et par le don. Ayant fait une grande partie de ma carrière d’acteur puis de metteur en scène au sein des centres dramatiques, j’en suis aujourd’hui devenu directeur et l’exercice de cette fonction me permet de comprendre mieux le projet si ambitieux de la décentralisation théâtrale.

Un centre dramatique national est un théâtre dont l’activité est centrée sur la création de spectacles. Un théâtre d’art populaire, ni moralisateur, ni stigmatisant, mais qui, au contraire, pose des questions et livre des pistes de réflexion sur de grands thèmes humains, grâce à la poésie dramatique et par le génie des auteurs. Créer des spectacles chaque année demande d’inviter des artistes dans nos murs, ce qui revient à accepter l’autre et sa singularité, respecter ce qu’il nous apporte de différent, d’inconnu, d’insoupçonné. C’est pour nous la possibilité de s’enrichir d’un univers nouveau et d’accroître notre capacité personnelle à vivre mieux les bouleversements et l’évolution du monde. Vivre en découvrant est aussi vivre en se construisant. C’est l’autre qui me construit et c’est une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre. En cette période très difficile, nous voulons être un théâtre démocratique ouvert au plus grand nombre. Nous voulons contribuer à construire le sens de nos vies et travailler au bien commun. Nous voulons être au coeur de la société.

C’est pour cela que, loin d’être une citadelle réservée à une élite, notre théâtre travaille chaque jour avec les institutions culturelles, les écoles, les centres médicaux, les musées, les bibliothèques, les entreprises privées, les prisons, les associations … Transmettre, donner à penser, contribuer à créer une plus grande richesse de la pensée, offrir aux autres un regard ouvert sur le monde et ce qui nous environne, tels sont nos objectifs au quotidien, telles sont nos ambitions et nous nous sentons responsables de cette mission qui nous est confiée par nos tutelles pour le bien du public : démocratiser et partager l’art du théâtre. C’est ce que nous faisons chaque jour. Notre travail s’appelle « faire du théâtre ».

Il n’y a « rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre » disait Louis Jouvet. Nous reprenons cette phrase à notre compte en ces temps de doute et de perdition pour beaucoup d’autres autour de nous. Oui, le théâtre est nécessaire à notre temps, à nos semblables et nous le vérifions chaque jour. Certes, le théâtre est construit d’illusions, de vanités et de magies. C’est ce qui en fait sans doute sa beauté et sa nécessité : sans magie, point de rêves, sans vanité, nulle profondeur, sans fausseté, pas de vérité.

Et la vie, notre vie a aujourd’hui grand besoin de vérité. »

Guy Pierre Couleau

Tamara

Comédie de l’Est – CDN de Colmar

Texte et mise en scène : Guy Pierre Couleau

Avec Anne Le Guernec et Kuno Schlegelmilch

« À l’invitation du musée Unterlinden, et autour de l’exposition ‹ Otto Dix – le Retable d’Issenheim ›,

j’ai imaginé une performance pour une actrice et un artiste plasticien. À partir des ‹ Leçons de peinture › écrites par Otto Dix en 1958, je me suis échappé vers l’art des acteurs et leur capacité à se métamorphoser. Inspiré par le portrait de la danseuse Tamara Danischewski et la leçon de peinture n° 20 d’Otto Dix, j’ai ainsi composé une

fantaisie sur l’actrice et son rôle, le peintre et son modèle, l’artiste et le personnage. » – Guy Pierre Couleau

Foyer du Théâtre Municipal de Colmar

Je 28.09 à 12h30

Ve 29.09 à 12h30

Cancrelat

Comédie de l’Est – CDN de Colmar

De Sam Holcroft – mise en scène : Vincent Goethals

Avec Léna Dia, Marlène Le Goff, Ruby Minard, Juliette Steiner, José-Maria Mantilla et Logan Person

Ce spectacle a été créé lors de la première édition d’« Acteurs Studio », un tremplin inédit pour jeunes

comédiens. Dans la salle de classe de Beth, les élèves crient, se battent, cassent fenêtres et portes… Mais Beth, professeur de sciences naturelles, est convaincue que c’est par le savoir que ses élèves réussiront dans la vie.

Cependant, dehors, la guerre fait rage…

Studio Delphine Seyrig – C D E

Jeudi 28.09 à 14h15

Vendredi 29.09 à 10h et à 19h

La vie des formes

TJP – CDN de Strasbourg

Conception et interprétation : Renaud Herbin et Célia Houdart

Que provoquent les rencontres ? Celle de Célia Houdart et Renaud Herbin les plongent au coeur de ce qui les trouble: la façon dont naissent les figures et les personnages des fictions qu’ils inventent. Chacun à leur manière – écrivain et marionnettiste –, ils les façonnent dans la matière. Entre ce qui est donné à voir de cette relation et les textes que Célia Houdart fait entendre, s’invente un monde inédit où les évocations se répondent. Une relation à trois s’instaure.

Studio Delphine Seyrig – C D E

Je 28.09. à 19h

Ma langue père

NEST, CDN de Thionville

Conception : Jean Boillot

Création sonore : David Jisse

Assis devant un ordinateur et des consoles, un DJ. Debout devant un pupitre,

une actrice. Elle est équipée d’une oreillette. Le DJ mixe des sons qu’on

entend, et envoie dans l’oreillette de l’actrice des extraits d’enregistrements

de discours de trois ministres de la Culture. L’actrice les redit immédiatement,

en imitant textes et intonations : totem-amplificateur d’un nouveau genre.

Entre sons et voix, pendant 30 minutes, un dialogue s’établit.

Salle Michel Saint-Denis – C D E

Je 28.09. à 20h30

Histoire de la littérature récente

Comédie de Reims

D’Olivier Cadiot

Mise en voix : Ludovic Lagarde

Avec Laurent Poitrenaux

Les écrivains sont de beaux allumeurs. Ils passent leur temps à essayer, non de mettre la main sur la littérature, qui ne se laisse pas prendre, mais de mettre le feu aux mots et à ceux qui les aiment : ils leur tournent autour. Olivier Cadiot est de ces enjôleurs magnifiques. Cette lecture au titre paisible et ironiquement rassurant se présente comme une sorte de guide pratique pour aspirant littérateur, avec conseils avisés et exercices cadrés.

Salle Michel Saint-Denis – C D E

Je 28.09. à 21h

Don Juan revient de guerre

Comédie de l’Est – CDN de Colmar

D’Ödön Von Horváth

Mise en scène : Guy Pierre Couleau

Avec Carolina Pecheny, Jessica Vedel, Nils Öhlund

Don Juan a perdu de sa superbe. Au sortir de l’horreur de la guerre de 1914 – 1918, l’homme est fatigué. Il va son chemin dans une Allemagne aux prises avec la crise, à la recherche de la fiancée qu’il a jadis abandonnée. Cette pièce exceptionnelle met en scène trente-cinq femmes pour un seul homme. Et c’est le destin de ces femmes que nous conte l’auteur, sans concessions, en témoin critique et chroniqueur fidèle de l’actualité qu’il avécue.

Salle Michel Saint-Denis – C D E

Ve 29.09. à 14h15 et 21h

La Nuit juste avant les forêts

La Manufacture, CDN de Nancy

De Bernard-Marie Koltès

Lu par Michel Didym

« La Nuit juste avant les forêts » ce sont soixante-trois pages de phrases liées l’une à l’autre pour que l’on n’ait pas le temps de respirer, soixante-trois pages pour dire la dérive, la colère, la dignité de celui qui vit « à côté », à côté d’une maison, d’un travail, d’une famille. Un solo du désespoir qui est aussi une leçon de vie.

Salle Michel Saint-Denis – C D E

Ve 29.09. à 20h30

Ce que la vie signifie pour moi

TNS

De Jack London

Lu par Stanislas Nordey

Cette brève « autobiographie », parue en 1906, est

l’un des textes politiques de Jack London les plus

marquants. Dans ce récit personnel, il retrace le

chemin qui le mena à devenir socialiste. Crieur de

journaux, pilleur d’huîtres, ouvrier dans une

conserverie, employé d’une teinturerie, électricien,

vagabond… Il nous livre ici les voies qui firent de lui

un auteur engagé.

Salle Michel Saint-Denis – C D E

Sa 30.09. à 18h30

Par Anne Diatkine

Photo Mathieu Zazzo pour Libération

Désormais plus souvent sur les planches que devant la caméra, la comédienne se sent apaisée de se consacrer désormais au théâtre.

A un moment donné, la parole s’arrête : Emmanuelle Béart n’arrive pas à qualifier ce qu’elle était encore il y a peu, et qu’elle est toujours pour des millions de gens. «Une star ?» «Quelle horreur, ce mot.» «Une actrice très en vue ?» «Ce n’est guère mieux.» «Une vedette ?» «Arrêtons.» Si bien qu’échouant à trouver le mot juste, on est bien obligée de la regarder, aujourd’hui, dans la lumière printanière de l’appartement qu’elle vient d’emménager, à moins que ce soit sa peau (transparente) et ses cheveux (très blonds) qui ensoleillent l’espace. Une (très belle) femme au visage reposé («vous plaisantez ? Il n’y a pas au monde plus insomniaque que moi») et maquillage invisible. Pas de bijoux, les cheveux tirés, un long pull crocheté gris, aucun artifice, pas même celui du naturel travaillé.

Dans quelques heures, sur le plateau du Rond-Point, elle sera «Elle», personnage anonyme, chef de quelque chose toujours pressée, avide de pouvoir, qui veut un enfant, aimerait aimer, réussir à avoir du plaisir, que ce soit avec «L’un» (Laurent Sauvage) ou «L’autre» (Thomas Gonzalez), dans Erich Von Stroheim, de Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey. C’est elle qui a dit sa préférence pour la pièce de Pellet parmi plusieurs que Nordey lui avait proposé de lire, attirée par le mélange de trivialité et de mystère du texte de ce dramaturge quasi inconnu, et notamment par ses mots : «Un corps premier, un corps absolu, libre de toutes les images passées.»

C’est peut-être la seule réplique où le diktat du personnage coïncide avec celui de l’actrice. On entre donc chez Emmanuelle Béart, et elle commence par parler d’une seule traite de la pièce, sans laisser d’intervalle pour l’ombre d’une question. Puis : «Ce qu’elle réveillait chez moi, c’était la question : "Que reste-t-il de mon désir, et notamment celui d’être actrice de cinéma ?"» Elle dit : «Je ne demande pas un grand film. Mais une rencontre. Quand je vois pour la première fois un film que j’ai tourné, j’ai le plus souvent l’impression d’un pull passé à la machine. C’est bien ce qu’on a tourné, mais tout a rétréci. Les émotions, les sentiments, comme le reste.»

Emmanuelle Béart n’a aucune difficulté à déménager, laisser des cartons, jeter ses dossiers, s’extraire de sa vie, s’en forger une autre, tomber amoureuse, cette fille est un lézard, et c’est peut-être ainsi que depuis sept ans, elle a, en toute discrétion, abandonné les oripeaux de la star de cinéma pour apprendre un autre métier : comédienne de théâtre dans une troupe, («je n’ai pas dit troupeau»), et une communion («au lieu de la communication»), payée au cachet (215 euros brut par soir) le même montant que ses partenaires, au plus loin de la hiérarchie du cinéma, où tout fait signe et se contractualise : la hauteur des lettres qui disent le nom sur l’affiche, sa place dans le générique, la montée des marches quelles que soient les marches, et ainsi de suite. Emmanuelle Béart a aujourd’hui presque gagné cette conquête de l’anonymat, ce parcours à l’envers. «Quand on choisit le théâtre subventionné, on choisit forcément de ne pas être au centre.» Et aussi : «C’est un autre corps qu’on utilise. Parfois, je me dis que j’aurais dû ne jamais faire du cinéma. Ma vraie maison, c’est le théâtre, alors même que je n’ai aucune formation. Encore maintenant je n’en ai pas toutes les clés.» Se ravise : «Et pendant que j’affirme ceci, j’ai de nouveau très envie de tourner. On vient de me proposer un formidable projet… Je dois donner une réponse, aujourd’hui.» Avec honnêteté, elle dit «le sentiment d’abandon» qu’elle a ressenti de la part des cinéastes, et qu’elle n’a pas «su surfer sur une nouvelle vague», qu’elle a manqué de «gnaque», de «curiosité», de «ferveur». Que ces dernières années l’ont menée à l’enterrement de tous ses «pères», ceux qui l’ont «magnifiquement aidée à devenir femme et actrice», Claude Berri, Claude Chabrol, Jacques Rivette. La mort de Rivette, notamment, l’a «fracassée».

«Je suis responsable de beaucoup plus de choses que je ne veux bien l’admettre», remarque-t-elle sans tristesse ni nostalgie. Mais elle s’est sans doute d’autant moins battue pour continuer à être sur les écrans qu’elle n’a jamais eu à lutter pour être actrice. «Tout m’a été donné. J’ai eu à me battre pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour vivre, en avoir envie - et ce combat, je l’ai gagné - mais pas pour jouer. Je me suis jetée devant la caméra de manière très intense. C’était une fuite et je sais ce que je fuyais. Je n’ai plus besoin de cette course aujourd’hui.» Lorsqu’elle a débuté, son père était ravi, «faite pour ça et rien d’autre», et c’était le «rien d’autre» qui importait précise-t-elle avec humour. Sa mère, qui avait connu une expérience de la caméra avec Godard dans les Carabiniers, était catastrophée, «c’était le pire qui pouvait lui arriver». Quant à sa grand-mère, grecque «au sang bleu», qui lui a insufflé le désir d’être comédienne, elle exultait. «Elle a été comédienne à travers moi par procuration, car dans son milieu une femme ne pouvait pas travailler.» Mais jusqu’à son dernier jour - et Emmanuelle Béart la mime en riant avec son accent grec - son aïeule lui a répété : «Tu es une très bonne comédienne. Mais un petit peu moins bonne, quand même, que Juliette Binoche !» Sa grand-mère tant aimée a expiré son dernier souffle à 107 ans, dans les bras et la maison de sa petite-fille avec laquelle elle vivait, et avec toute sa tête. La nuit, Emmanuelle Béart passe son temps à souligner des textes, prendre des notes, découper des articles, les coller, faire des dossiers sur la correspondance de Mozart avec son père, même si elle sait qu’ils ne lui serviront pas et qu’elle les jettera plus tard, peu importe, sa démarche n’est pas utilitaire. La nuit, elle lit les quotidiens, le Monde et Libération. Mais aussi, elle écrit, «simplement pour ne pas oublier». Face au sommeil, elle a «abdiqué», tant pis pour lui s’il ne veut pas d’elle, son absence ne l’empêche pas de rêver. Depuis longtemps, Emmanuelle Béart travaille à deux documentaires : l’un sur l’adoption et l’autre sur son père, le compositeur Guy Béart, au parcours tumultueux, né en Egypte et grandi au Liban avant de devenir Français.

Bref, Emmanuelle Béart prend le temps de travailler - «mais c’est un travail qui n’est pas du même ordre que le personnage que je joue», et elle est particulièrement fière que ses trois enfants soient eux aussi «des bosseurs». Sa fille aînée, Nelly, est avocate, son fils cadet, Johan, est en master d’éco, et le petit dernier de 8 ans est lui aussi un travailleur qu’elle amène tous les matins à l’école. Elle dit son âge sans qu’on le lui demande, «53 ans», et aussi qu’elle ne s’attendait pas à ce que tout «se redéploie et s’apaise» après la cinquantaine. Elle vit depuis plusieurs années avec «l’homme de sa vie». Au cinéma, elle s’est promis de refuser tous les rôles de femmes plus jeunes.

14 août 1963 Naissance à Gassin (Var). 1989 Les Enfants du désordre (Yannick Bellon). 2017 Erich Von Stroheim (Christophe Pellet) au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 21 mai.

Anne Diatkine

Par Vincent Bouquet pour son blog Du Théâtre par gros temps

« Erich von Stroheim » / Crédit photo : Jean-Louis Fernandez.

Stanislas Nordey est un touche-à-tout. Loin de se cantonner à un seul registre, le directeur du TNS prouve, au gré des spectacles qu’il monte, qu’il est à l’aise avec tous les sujets qu’ils soient politiques (Je suis Fassbinder), métaphysiques (Affabulazione) ou intimes. Erich von Stroheim, la pièce de Christophe Pellet, dont il s’empare au Théâtre du Rond-Point, appartient à cette dernière catégorie, et Nordey démontre, une nouvelle fois, qu’il a la sensibilité nécessaire pour en faire un joli objet scénique, sur lequel peu de choses, formellement, sont à redire. Sauf, qu’en lui-même et pour lui-même, le texte de Pellet apparait pour le moins limité, prisonnier d’un triangle sexuel névrotique auquel il a donné naissance mais dont il ne sait finalement que faire.

Car, entre Elle (Emmanuelle Béart), l’Un (Victor de Oliveira) et l’Autre (Thomas Gonzalez), il n’est pas, ou peu, affaire de sentiments. Elle est une femme-maîtresse, accomplie et mûre, pour qui le travail occupe une place prépondérante ; l’Un est un acteur porno, las de passer ses soirées déguisé en militaire, en plombier ou en marin, alors qu’il anticipe son déclin physique ; l’Autre est un jeune premier, un « tigre », frais d’une insolente jeunesse mais excessivement paumé, tentant de trouver sa place au milieu, ou plutôt en périphérie, de ce couple qui semble l’utiliser pour mieux se sauver. Entre eux, tout juste est-il question d’une attirance sexuelle bilatérale, où le sexe est considéré comme un bien de consommation, à la limite de la prostitution. Le désir, la passion, toutes ces choses qui font le sel des relations, ont laissé la place à une intense névrose – ponctuée de fluctuants rapports dominant-dominé – qui les ronge, tous les trois, à petit feu.

Friable substrat

S’il proclame que « cette histoire privée est celle de l’humanité », Christophe Pellet dépeint, paradoxalement, une situation qui en manque cruellement. Les passions supputées y sont si froides que rien, ou presque, dans ce sombre tableau ne renvoie aux attributs mêmes de l’être humain, et, a fortiori, au fonctionnement du sentiment amoureux ou sexuel. Le sujet initial de la transformation, voire de la mort, du couple, vu comme un carcan sclérosant pour l’individu, peut paraître universel mais le traitement que lui inflige Pellet est d’une superficialité telle qu’il ne parvient jamais à lui conférer une dimension réflexive. Touchant du doigt d’ambitieuses thématiques dignes d’intérêt – Comment s’aimer ? Sexe et amour sont-ils liés ? Comment se construire une place dans la société ? -, il n’échappe pas aux écueils trop cuistres, attendus ou caricaturaux pour convaincre.

Malgré tout, sur ce friable substrat, Stanislas Nordey construit un bel édifice théâtral, où le trio de comédiens, particulièrement bien dirigés, donne du relief et de la chair à leurs personnages. Utilisant l’élégante scénographie d’Emmanuel Clolus et la voix de la Callas (Mon coeur s’ouvre à ta voix, extrait de Samson et Dalila de Saint-Saëns) avec une infinie délicatesse, il crée un univers d’une sensibilité palpable, qui tranche avec la raideur du texte de Pellet. Seul point négatif : l’utilisation du dispositif scénographique, aussi réussi soit-il, est trop systématique pour ne pas devenir lassante. Surtout, la pièce se voit saccadée par des interruptions trop régulières qui brisent les prémices d’un élan dans lequel, parfois, elle venait tout juste de s’embarquer. Elle n’en avait pourtant nul besoin.

Erich von Stroheim de Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey au Théâtre du Rond-Point (Paris) jusqu’au 21 mai. Durée : 1h20. **

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :

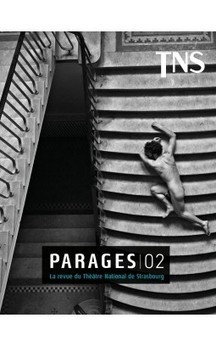

Plus de vingt ans après la disparition de « Prospero » paraît « Parages », une revue vouée aux textes de théâtre, animée par des auteurs et qui parle d’eux mais aussi de maisons d’édition, d’écoles et de théâtres qui les concernent. Le premier numéro de « Parages » manquait de hauteur, le second n’en manque pas mais bute sur une marche glissante.

L’acteur, metteur en scène, directeur du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et gros dévoreur de textes de théâtre qu’est Stanislas Nordey l’a voulue, l’auteur Frédéric Vossier l’a conçue, la revue Parages, après un numéro 1 (juin 2016) qui fut un tour de chauffe, prend sa vitesse de croisière (un à deux numéros l’an) avec la présente sortie de son numéro 2.

De « Prospero » à « Parages »

Parages entend être « une revue de réflexion et de création » vouée au « théâtre de texte contemporain », dans la diversité de sa « galaxie » : « auteurs, textes, inédits » bien sûr, mais aussi « institutions, écoles, maisons d’édition ».

Il y a plus de vingt ans, quelques saisons durant, Prospero fut la revue (trimestrielle) du Centre national des écritures du spectacle (la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon), avec pour rédacteur en chef un auteur, Michel Azama. Elle se voulait « une revue d’écrivains de théâtre, conçue pour donner leur point de vue sur tous les aspects de la vie théâtrale et débrouiller ce qui se passe entre écriture et plateau ». De fait, on y vit des auteurs écrire des critiques de spectacles ou de textes de confrères auteurs. Dans Prospero n°1, Jean-Luc Lagarce racontait comment il écrivait et Didier-Georges Gabily s’entretenait avec Bernard Dort. Dans Prospero n°2, Claudine Galea se penchait sur une pièce d’Hubert Colas, Visages. Seule rescapée d’une autre époque, elle figure également dans Parages /02 avec l’un de ses textes.

Une autre époque ? « Beaucoup de directeurs de structures – CDN ou Scènes nationales – avouent n’avoir pas le temps, ou la compétence, pour lire les écrivains de théâtre d’aujourd’hui », écrivait Azama. La situation a-t-elle beaucoup changé ? En revanche, pour ce qui est des comités de lecture au sein de ces établissements dont Azama déplorait l’absence, la situation a évolué. De même, le rédacteur en chef de Prospero s’insurgeait contre le fait que la notion d’« artiste associé » soit réservée aux metteurs en scène, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec Claudine Galea, Marie Ndiaye et Pascal Rambert, auteurs associés au TNS mais cela reste une exception.

« Comité de rédaction » pour Prospero ou « Ensemble éditorial » pour Parages, les auteurs sont nettement majoritaires dans le pilotage de ces revues. Quatre (Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Lancelot Hamelin, David Lescot) sur six membres pour Parages, les deux autres étant des personnes sensibles aux écritures contemporaines : la journaliste Joëlle Gayot (France-Culture) et la maîtresse de conférences en arts de la scène Bérénice Hamidi-Kim (Université Lumière-Lyon-2).

« Le Bruit du monde », revue

Cette dernière entre dans le dédale d’une passionnante jeune autrice, Pauline Peyrade dont, pour l’heure, seules deux pièces Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées (ensemble, aux Solitaires intempestifs). La première a été mise en scène par Cyril Teste, la seconde a fait l’objet d’une mise en espace par Anne Théron. L’an dernier, Pauline Peyrade participait aux Sujets à vif du Festival d’Avignon, formant un attachant tandem avec la circassienne Justine Berthillot et l’on y entendait des extraits de Poings, son dernier texte (à paraître). En outre, Pauline Peyrade dirige une revue électronique Le Bruit du monde dont il existe une version papier. Chaque numéro est centré autour d’un axe (de « Prise de parole » pour le n°1, à « Censuré » pour le n°4, le plus récent) et est parrainé par un auteur : Philippe Malone, Sonia Chiambretto, Christophe Pellet, Magali Mougel pour les quatre premiers numéros. Des noms que l’on retrouve ou que l’on retrouvera dans Parages.

Suite du sommaire : Christophe Pellet et Eric Noël, auteur canadien, qui se sont rencontrés à Montréal lors d’une résidence d’écriture, proposent une savoureuse correspondance amoureuse fictive et par mail. C’est aussi par mail qu’Anne Théron et Alexandra Badea correspondent. Elles parlent d’amour, de politique, d’enfance, de larmes (elles ont un projet ensemble sur le rapport mère/fille) et de leurs lectures : Cynthia Fleury, W.G Sebald, Georges Didi-Huberman.

L’un des principes de la revue consiste à donner aux membres du comité la possibilité d’avoir un invité. Joëlle Gayot invite ainsi David Léon ; Claudine Galéa, Jean-René Lemoine ; David Lescot, Céline Champinot. Chaque invité apporte en cadeau un texte inédit ou un extrait d’une écriture en cours. C’est riche, souvent surprenant, toujours éclairant.

En 2003, l’auteur Enzo Corman fondait au sein de l’Ensatt, un département « écrivain dramaturge ». Magali Mougel, Pauline Peyrade et d’autres sont passés par là. Dans Parades/02, Corman raconte la genèse de ce département unique dans les écoles de théâtre françaises qu’il codirige aujourd’hui avec un ancien élève, Samuel Gallet.

De L’Arche au Rond-Point

Un focus est consacré à la maison d’édition L’Arche où sont publiés Badea et Pellet. Etude universitaire sur l’un des auteurs phares de la maison, Fabrice Melquiot ; portrait par ce dernier du directeur de la maison d’édition Rudolf Rach qui, lui, nous restitue une rencontre avec Thomas Bernhard où il est question de contrat et d’argent ; et enfin très beau portfolio de Jean-Louis Fernandez photographiant la petite équipe de L’Arche dans sa boutique-bureaux à deux pas de la place Saint-Sulpice.

Parages /02 s’achève par une incongruité qui s’étale sur 47 pages (c’est de loin l’ensemble le plus long du numéro) : un séjour « en immersion » de Lancelot Hamelin au Théâtre du Rond-Point, établissement dont Frédéric Vossier évoque sans rire « la démesure, l’aspect inclassable et hors du commun ». Il faut tout le talent de l’auteur Lancelot Hamelin pour retenir notre attention en parcourant ce lieu que l’on peut tout autant qualifier de fourre-tout, opportuniste et malin. Pourquoi parler de ce théâtre dans Partages alors que la question des auteurs et de leur traitement y est escamotée?

Comme c’était à prévoir, le directeur de l’établissement pressé et fort occupé, retarde le moment de rencontrer l’insaisissable dramaturge relooké en néo-journaliste gonzo. Hamelin en profite pour s’attarder au bar (passage obligé et prolongé de tout journaliste gonzo) dont les cocktails aussi compliqués qu’écœurants et les histoires pas tristes qu’il y entend dressent, par ricochets, un portrait en creux du théâtre assez croquignolesque. Assurément bien plus intéressant que l’entretien accordé enfin par le directeur dans son vaste bureau dont le journaliste occasionnel résume la décoration par un délicieux oxymore : « humble mégalomanie ».

Dans le numéro 7 de Prospero, Michel Azama saluait la disparition de l’auteur Heiner Müller devenu directeur d’un grand théâtre allemand. Et achevait ainsi son édito : « Nous voulons espérer qu’un jour nous verrons en France de grands auteurs à qui auront été accordés les moyens de travailler, de grandir, d’approfondir leur œuvre en dirigeant un théâtre. » Ce jour est arrivé en 2003 au Théâtre du Rond-Point et il perdure. Le directeur n’est peut-être pas un « grand auteur » mais c’est un auteur dont la « poésie » « atteint cet étrange tremblement proche du rire », si, si, c’est Lancelot Hamelin qui le dit. On a les Heiner Müller qu’on peut.

Parages /02, 190 p., 15 euros, revue distribuée par Les Solitaires intempestifs.

Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama

Il est convaincu que la culture peut résoudre beaucoup de choses. Et pourtant, faute de propositions fortes, l'homme de théâtre (et de gauche) ne s'y retrouve pas. Rencontre avec Stanislas Nordey.

Il assume déjà tous les métiers de la scène : directeur du Théâtre national de Strasbourg, metteur en scène, acteur chez les autres dès qu'il le peut… Néanmoins, Stanislas Nordey, qui appartient à cette génération de quinquas aujourd'hui au pouvoir dans l'institution, trouve du temps pour suivre de près la campagne présidentielle. Via la lecture quotidienne de la presse écrite, et à la source, sur les sites des candidats dont il a épluché par le menu tous les programmes.

Quel regard portez-vous sur la campagne ?