Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 19, 2021 5:55 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 19 juillet 2021 Du côté des catacombes de Palerme… Photographie DR. Daniela Gusmano. Deux pièces d’une heure, différentes, mais très touchantes. Le public d’Avignon aime beaucoup Emma Dante et se bouscule au gymnase du lycée Mistral pour l’applaudir. Misericordia date de janvier 2020. La création a eu lieu au Piccolo Teatro de Milan. C’est une première en France. Une forme très dépouillée et simple. L’artiste raconte combien l’adoption… L’artiste raconte combien l’adoption d’un enfant, il y a quatre ans, l’a conduite à observer le monde autrement. On vous laisse découvrir les circonstances exactes dans la feuille de salle de Misericordia. C’est très frappant, très touchant. Elle aime la miséricorde en laquelle elle entend misère et cœur. Elle en appelle à la miséricorde pour cette étrange constellation : trois femmes et un jeune homme, Simone Zambelli qui est Arturo, qui ne parle pas mais s’exprime avec son corps, sans cesse. Il ne dira qu’un mot, tandis que les trois femmes, en dialecte des Pouilles et de Sicile, elles, disposent des mots et s’en servent parfois comme des armes. Tout n’est pas surtitré, et peu importe, car c’est le flux, des débits, les changements de régime qui comptent ici. L’émotion l’emporte et ouvre à la compréhension. Simone Zambelli, long et maigrichon, est bouleversant dans ses pas, ses tours et détours, sa grâce très particulière. L’autre volet, une heure également, Pupo di zucchero/La Festa dei morti est une création. La première a eu lieu au Teatro Grande de Pompéi, le 8 juillet. Une dizaine de comédiens, un dialecte napolitain surtitré, et une référence au Conte des contes de Giambattista Basile. Le hasard veut qu’à Paris, à la Comédie-Italienne, Attilio Magguili, s’inspire du même auteur, pour son très joli spectacle qui évoque le Guépard, spectacle actuellement à l’affiche. Le titre définit le propos : la fête des morts et ces poupées de sucre, que dans le sud de l’Italie et en Sicile, on fait pour l’occasion, les parant de bijoux de pacotille, les faisant les plus belles possibles. Une cérémonie qui en appelle à la mémoire. Sur le plateau, les morts se croisent, toutes générations confondues, tandis qu’un très vieil homme prépare sa poupée… Scènes de groupe, scènes de solitude, chorégraphies, transformations, tout ici est aussi grave que léger, aussi touchant que drôle parfois. Deux pièces où se déploie l’art, épuré, tendre, d’une femme qui semble avoir trouvé une manière apaisée, mais puissante, de nous parler, de nous éveiller aux beautés comme aux cruautés du monde, de la vie. Un charme nous enveloppe, nous grise. Gymnase du lycée Mistral, jusqu’au 23 juillet. A 15h00 et 19h00. Le 21 juillet à Utopia-Manutention, projection à 11h00 de Le Sorelle Macaluso, suivie d’une rencontre avec Emma Dante et projection de Palerme, à 14h00.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 19, 2021 12:21 PM

|

Par Thierry Jallet - Wanderer, 19 juillet 2021 Vu au Festival d'Avignon, La FabricA, le mercredi 14 juillet, 15h "Frères humains, vous qui après nous vivez..."

Fraternité, conte fantastique fait partie des spectacles très attendus pour cette édition du Festival d’Avignon. Caroline Guiela Nguyen et sa compagnie les Hommes approximatifs y reviennent après Saïgon, en 2017, présenté alors au Gymnase Aubanel. Wanderer l’avait vu à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, lors de la tournée suivante et y avait vécu un vrai moment de théâtre cathartique. Ainsi enthousiasmés, nous ne pouvions manquer cette nouvelle création à la FabricA. Inclus dans un cycle intitulé « Fraternité » progressant au fil de ses étapes, ce deuxième opus est monté à Paris, juste après Les Engloutis, un court-métrage tourné en 2020 à la maison centrale d’Arles, et juste avant L’Enfance, la nuit, une autre pièce avec des comédiens de la Schaubühne de Berlin. De fait, inscrit dans cette démarche de création longue, il apparaît que Fraternité, conte fantastique est un projet théâtral rigoureusement pensé et préparé. Dans sa note d’intention, Caroline Guiela Nguyen indique qu’après de multiples rencontres, elle a interrogé le mot « FRATERNITÉ » pour « voir comment [cette idée] pouvait s’incarner dans le monde d’aujourd’hui ». Ainsi, avec ce spectacle, elle s’ancre résolument dans une réflexion à dominante anthropologique afin de comprendre ce concept de fraternité entre les êtres humains, prenant appui ici sur une communauté ayant perdu une partie des siens, suite à des événements hors du commun. Et Wanderer a été convaincu par cette nouvelle proposition théâtrale.

Le rideau gris opacifie le plateau éteint. Le public de la FabricA attend fébrilement le début de la représentation. C’est alors que s’avance Caroline Guiela Nguyen en personne pour s’adresser à lui. Avec beaucoup de délicatesse, elle l’informe qu’une des comédiennes s’est blessée à la cheville et qu’elle s’apprête à jouer avec des béquilles, ce qui est favorablement salué par les spectateurs. Un instant après, la lumière monte déjà sur scène et le rideau laisse entrevoir ce qu’il s’y passe par translucidité. On perçoit des mouvements, une certaine agitation derrière. « Hieu, tu as besoin d’aide ? » entend-on. Le rideau s’ouvre alors pour laisser voir distinctement l’espace du plateau bien rempli. Huit comédiens d’origine et d’âge différents s’affairent et semblent préparer un buffet dans un endroit étonnant, un endroit entre le local associatif, la salle de soins et le quartier général militaire. Tout cela rendu dans des tons pastels avec une fresque vivement colorée sur le mur au lointain, face au public. Une porte dans ce mur à cour, une autre donnant accès aux coulisses. Cette scénographie – qui n’est pas sans rappeler celle de Saïgon – accumule tout un ameublement fait de tables, chaises et accessoires de couleurs. Sur le haut du panneau mural à cour, on voit ce qui semble être un écran de contrôle spatial, digne de la NASA, que l’une des comédiennes tenant une tablette (formidable Hoonaz Ghojallu, jouant Rachel, une technicienne américaine surveillant le mouvement des corps célestes) ne quitte pas des yeux. On apprend qu’un nouveau dispositif, situé côté jardin, vient d’être installé. La fonction de cette cabine consiste à laisser un message aux disparus en une minute et trente secondes tout au plus. Le brouillard se lève peu à peu sur la situation dans laquelle on se trouve alors et sera plus pleinement clarifiée par plusieurs vidéos diffusées sur un écran en surplomb à cour. Dans ces capsules en images, à côté des indications temporelles transcrites parfois, des hommes et des femmes âgés se succèdent au fil de la pièce, afin de fournir les éléments du récit nécessaires à la compréhension du public. Comme autant de narrateurs extradiégétiques omniscients, dans un lieu et un temps inconnu – le futur, peut-être ? – qui commentent les faits ou permettent des ellipses dans l’histoire racontée sous nos yeux. Nous sommes dans un « Centre de Soin et de Consolation », un espace ouvert à tous sans distinction, créé pour faire face au désastre. Lors d’une éclipse, une partie de l’humanité s’est purement volatilisée, sans explication rationnelle – clin d’œil possible à la série Leftovers. Ceux qui restent se sont alors organisés en différents collectifs pour affronter les conséquences de la catastrophe. Dans ces centres, on s’entraide – dans toutes les langues, on se réconforte – et cela va du repas livré pour ne pas s’abandonner seul au désespoir jusqu’aux séances de coaching de groupe pour supporter sa peine. On cherche des solutions – parfois sans efficacité – pour permettre aux disparus de revenir dans le présent devenu insupportable sans eux. Sébastien (Dan Artus) entre dans la cabine à messages et le film qu’il enregistre, capté par la caméra face à lui, est retransmis sur le mur au lointain, comme ce sera le cas à chaque utilisation de la machine. Il laisse un message à son épouse Elisa, disparue lors de « la Grande Eclipse ». Il lui donne des nouvelles d’Alizée, leur fille et contient son émotion à grand-peine. « Je te jure que je reviendrai te parler tous les jours ». Tandis qu’il sort dévasté par le chagrin, deux autres personnages entonnent chacun un chant aux accents désespérés, en arabe et en tamoul. Rachel vérifie alors les battements de cœur de Sébastien, comme elle le fait pour chaque utilisateur de la cabine. C’est que la tristesse qu’ils éprouvent diminue leur activité cardiaque. Et parce que chaque humain est relié à l’univers tout entier – pour une raison inconnue et extraordinaire, cela a des conséquences sur le cosmos et le mouvement des planètes. Or, si ces mouvements ralentissent, si le marche de l’univers tend vers l’immobilité, il n’y aura plus d’éclipses. Et tous fondent justement leurs espoirs dans une nouvelle éclipse, pensant que les disparitions lors de la précédente, s’annuleront alors. Malgré l’ampleur de la tâche, tous se sont donc organisés au mieux pour limiter leurs peines. Ensemble, réunis dans une fraternité rendue nécessaire au bien de tous. Arrêtons-nous justement sur le titre qui nous a questionné à ce stade, car tout aussi étrange finalement que les événements relatés. . Choisissant la précision avec le terme « conte », Caroline Guiela Nguyen fournit à ses spectateurs un élément déterminant dans la réception de sa pièce. D’emblée, elle soutient le choix d’un théâtre narratif, d’une chronologie des événements au sein d’un espace diégétique donné. C’est la qualification de « fantastique » qui surtout interpelle et suscite possiblement une certaine incompréhension. Avançons une explication : l’auteure joue sciemment sur l’ambiguïté du mot. D’abord, il ne peut s’agir d’un conte fantastique au sens premier du terme, bien qu’on puisse y déceler parfois une forme d’hésitation entre le réel et le surnaturel – la diffusion de l’ultime vidéo diffusée sur le mur, avant le noir final, par exemple. Ici, la pièce utilise bien davantage les ressorts des récits d’anticipation, mettant en avant les progrès scientifiques dans un futur plus ou moins lointain, loin du merveilleux et de tout souci de réalisme en effet. La science-fiction n’est pas le fantastique : s’en tenant là, on pourrait de fait reprocher à Caroline Guiela Nguyen le choix d’une dénomination un peu hâtive. Pourtant, on se demande ensuite si le mot « fantastique » n’est pas ici à entendre dans une autre acception. Peut-être le titre propose-t-il plutôt un avis favorable sur le conte et sur le sujet qu’il aborde par extension. Il serait donc ici un récit – un apologue ? – fabuleux, sensationnel. Associé au mot « fraternité » qui est le point de départ du travail préparatoire sur le cycle engagé en 2020 par la compagnie, on suppose que le sens de ce titre à double fond est à déplier : au-delà des cotillons et des teintes pastels, au-delà des machines futuristes, au-delà du pathétique et de toute la fable jouée devant nous, la fraternité peut être pensée « comme un élan qui lance un regard depuis le présent, vers le passé et vers l’avenir » selon les mots de l’auteure dans sa note d’intention, comme quelque chose de formidable à explorer et à encourager en somme. Pour la mémoire de ceux qui ne sont plus là autant que pour ceux qui restent puisque « nous faisons partie de la même communauté humaine ». Ainsi, la collectivité des personnages – tous remarquablement interprétés par des acteurs au jeu très organique – va au gré des événements osciller entre espérances et déceptions dans le temps qui passe inexorablement. Une nouvelle éclipse a lieu. Le plateau s’obscurcit pour ne laisser qu’un flamboiement traversant une ouverture haute à jardin – soulignons à cette occasion le très beau travail sur les lumières de Jérémie Papin et de Mathilde Chamoux. Les progrès techniques avancent aussi et on met au point « MEMO », machine froide et inquiétante qui efface la mémoire des humains à l’exception de trois souvenirs à choisir seulement, effaçant donc leur peine afin de ne pas ralentir leur cœur et par conséquent l’univers tout entier. Cela ne va pas sans débat ni réactions violentes. Ismane (absolument remarquable Boutaïna El Fekkak) refuse obstinément de perdre les souvenirs de sa fille disparue, par exemple. On est chaque fois cueilli par leurs moments de découragements, leurs colères, leurs peurs – par exemple, Dounia, interprétée par Mahia Zrouki, cachant à son père Habib joué par Saadi Bahri, la vérité sur les disparition de sa mère. Malgré tout, ils restent unis jusque dans la préparation du banquet final. Dans une fraternité finalement préservée. Ainsi, pendant près de trois heures de spectacle – et malgré la blessure de l’une d’entre eux, la pièce est véritablement portée par ce groupe de comédiens venus tous d’horizons très différents. On se réjouit de revoir Hiep Tran Nghia et Anh Tran Nghia, déjà présents dans la distribution de Saïgon. La présence des deux rappeuses Nanii et Saaphyra est également remarquable notamment par l’âpre modernité que leur chant introduit dans la pièce. Citons aussi les déambulations du chanteur lyrique Alix Petris qui font entendre avec grâce l’écho du désespoir des autres personnages. De même, les différentes langues parlées s’entremêlent, se traduisent, se passent : français, arabe, tamoul, anglais, vietnamien résonnent en un chœur harmonieux comme au sein d’une tour de Babel reconstituée – réconciliée pourrait-on presque dire. On reprochera certainement à Caroline Guiela Nguyen d’être tombée dans le piège de la mièvrerie, du trop sucré, du trop larmoyant. Chaque spectateur place sa sensibilité où il veut, principalement où il peut. Il convient cependant d’admettre que la proposition a le grand mérite d’interroger une béance, une nécessité trop souvent perdue dans notre présent où tout est à profusion, où l’individualisme l’emporte, où le manque de l’Autre n’est pas toujours pleinement ressenti. Œuvre aux accents cosmogoniques, Fraternité, conte fantastique n’apporte pas de réponse présomptueuse mais invite plutôt à la méditation sur ce que nous sommes les uns pour les autres. Et reconnaissons que ce n’est pas sans intérêt sur une scène de théâtre aujourd’hui. Thierry Jallet - Wanderersite Crédits photo : © Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 18, 2021 6:25 AM

|

Par Thierry Jallet dans Wanderer - 16 Juillet 2021 Festival d'Avignon, Vedène, L'autre scène du Grand Avignon, le 8 juillet à 15h Une création de Christiane Jatahy attise la curiosité. Dans sa démarche d’abolition des frontières entre le théâtre et le cinéma notamment, elle s’est rapidement fait connaître avec des créations comme Julia, adaptée de Mademoiselle Julie de Strindberg qui la révèle au public français en 2013 ; What if they went to Moscow ?à partir des Trois Sœurs de Tchekhov ou encore La Forêt qui marche en 2016, librement adaptée de Macbeth. En 2019, elle laisse une empreinte forte au Festival d’Avignon avec Le Présent qui déborde d’après l’Odyssée, liant étroitement la fable homérique et l’histoire d’artistes réfugiés de nos jours. Il va de soi que l’annonce d’un nouveau projet pour le théâtre à partir de Dogville, le film impitoyable de Lars von Trier, créé de surcroît à Avignon cette année, a donc tout naturellement suscité l’intérêt du public. Entrecroisant continuellement fiction et réalité, la metteure en scène d’origine brésilienne propose une œuvre originale, prenant pour point de départ le scénario du film et l’actualité de son pays, interrogeant le basculement dans le fascisme – tout en se gardant d’apporter une réponse franche. A travers des procédés narratifs jouant sur la rupture, l’illusion et la multiplication des points de vue, elle met à profit les ressorts cinématographiques pour les fondre dans sa propre dramaturgie. Les avis sont partagés et Wanderer a voulu voir par soi-même ce singulier objet théâtral. C’est à Vedène, à « L’Autre Scène du Grand Avignon » que l’on se rend, conduit par un bus affrété pour l’occasion. L’entrée en salle ne manque pas de retenir l’attention : le plateau est plein, surchargé même, avec divers meubles, des plantes, des étagères pleines, un aquarium par ici, des jouets par là… S’agit-il d’un intérieur domestique ? De la fragmentation de plusieurs espaces domestiques ? On remarque aussi la présence d’au moins une caméra, annonciatrice des images retransmises à venir. Les comédiens sur scène vont et viennent du plateau à ses extérieurs qui pourraient être des coulisses à vue. Ils plaisantent entre eux ou bien fixent attentivement le public tandis qu’il s’installe, levant toute hésitation sur la présence d’un éventuel quatrième mur – « tombé depuis longtemps » selon les mots de la metteure en scène elle-même – écartant toute tentation vers un réalisme trop lénifiant sans doute. Des néons à cour et à jardin, des projecteurs également. Un grand écran surtout, en surplomb. Rien de bien neuf ? Pas si sûr… Plus la salle se remplit, plus les comédiens entrent et prennent place sur le plateau avec de multiples marquages au sol apparents. « On attend encore des gens » lance l’un d’entre eux déclenchant l’hilarité des spectateurs. Comme un rendez-vous, une convention sociale ordinaire ou presque. L’un d’entre eux s’avance alors et salue aimablement la salle. Il dit s’appeler Tom. Pourtant, c’est bien le comédien Matthieu Sampeur qui parle. D’emblée, on floute l’image, le réel s’estompe par endroits fictifs. Il fait les présentations avec Jacques, Virginie, Charles… tous présents, tous personnages de fiction car ces noms ne correspondent pas non plus à leur véritable identité. Dans un souci de clarté, Tom prend l’initiative d’expliquer « ce qu’on fait là ». Parce que « l’Autre est devenu une menace », ils ont travaillé « à partir d’un film : Dogville ». Le spectateur est renvoyé à ses souvenirs de… spectateur. Une connivence s’établit ainsi autour de l’œuvre de Lars von Trier ayant fait grand bruit en 2003, débutant une série qui se proposait alors de livrer une description acerbe de la société américaine, série qui n’a jamais été achevée du reste. On se souvient de Grace, campée par Nicole Kidman, arrivant dans un village pour trouver refuge alors qu’elle est poursuivie. Les habitants la reçoivent avec méfiance car ils vivent tous reclus, dans une autarcie totale. L’un d’entre eux prénommé Tom – le rapport avec ce qu’il se passe dans la salle est net – va essayer de démontrer à toute la communauté qu’elle se fonde sur des valeurs qui nie toute altérité. Et, Grace deviendra effectivement leur esclave, victime de tous les abus de cette collectivité aveugle et cruelle. Une meute inhumaine. Entre chien et loup déjà. A l’avant-scène, Tom poursuit ses explications. Le choix du film est rapidement présenté. Sans doute peut-il être un exemple possible utilisé « pour essayer de changer », « pour ne pas se laisser emporter vers la même fin ». « Pour écrire une autre histoire » ajoute-t-il. Le projet – singulier s’il en est – se dessine plus nettement : Dogville est un point de départ possible et ce qui va se dérouler sous nos yeux relève de l’expérimentation – les personnages en étant seulement « au plan théorique pour l’instant ». Expérimentation humaine par les questions anthropologiques qu’elle va soulever. Expérimentation théâtrale par la réflexion dramaturgique qu’elle sous-tend et la réception diffractée du public qu’elle va engendrer. La communauté des personnages sur scène n’est cependant pas aussi unie qu’il pouvait sembler : Tom est déjà gentiment recadré par ses camarades et il finit par leur reprocher de refuser de voir ce qu’il considère comme un problème. En grand ordonnateur auto-proclamé de cet exercice de laboratoire, il déclare qu’il veut « illustrer » son idée avec « la pièce manquante » usant lui-même d’un vocabulaire déjà atrocement déshumanisant. C’est alors que Graça – extraordinaire Julia Bernat ! – se lève dans le public. Tom l’interpelle, elle s’approche. Elle est poursuivie par la milice dans son pays – le Brésil ? – mais elle ne veut pas « poser de problème ». Charles – Valerio Scamuffa, extraordinaire tant il est glaçant de sauvagerie – est déjà réticent. Tom insiste : « C’est le film, c’est Grace ». Cependant, nous savons bien qu’il n’en est rien, que le réel est déjà fragmenté, laissant surgir la fiction ça et là, contenant elle-même d’autres surgissements fictionnels. Vertigineuses mises en abyme qui troublent tous les repères. Et on peut penser que c’est à dessein. Où sommes-nous ? Qui sont ces êtres ? Qui sommes-nous devenus, assemblés dans cette salle à cet instant précis, au cœur de ce dispositif expérimental ? Les doutes sont désormais nombreux. Ainsi, Jacques – joué par Philippe Duclos – se déclare aveugle, Tirésias d’aujourd’hui, vrai faux devin qui prétend facétieusement « déambuler dans la Cité des Papes » mais qui ne devine très probablement rien – « Y’a rien à voir ici » clame-t-il d’ailleurs – manifestement incapable d’infléchir le cours des choses. Graça est quand même acceptée, après un vote à l’unanimité car les valeurs humanistes l’emportent en apparence. Dans un premier temps, du moins. Elle agit pour son intégration au groupe. On la fête, dans une ambiance chaleureuse, après avoir réagencé l’espace pour faire apparaître une longue table, face au public. On trinque, on mange de la tarte aux pommes – bio sans doute, la nourriture saine n’étant pas la panacée pour développer le « concept d’acceptation » pour autant. Virginie lui a d’ailleurs déjà dit qu’on n’a « besoin de personne ». Et c’est un grondement plus sourd qui se fait peu à peu entendre, encore contenu. Dans cet endroit, « y’a rien de bon ». Notons dès lors que les comédiens, eux, le sont à tous égards. Ils avancent avec une grande maîtrise dans ce dédale narratif parsemé de chausse-trappes. Le vertige se poursuit pour mieux nous perdre au-delà des frontières qui délimitent le contour de ce qui nous est familier. Parce que l’inévitable va se produire – n’est-ce pas le propre de toute tragédie ? – l’ère du soupçon va entrer en vigueur. Et là aussi, la communauté des personnages, des comédiens, des humains rassemblés sur ce carré de linoléum brillant va s’ensauvager, se déchaîner dans une ivresse de domination sur Graça qui ne serait pas celle qu’elle dit. Elise – très juste Viviane Pavillon – dévorée de jalousie en raison de l’attirance réciproque entre la jeune fille et Tom, la dénonce, utilise le réseau social pour cela. Et le poison de la haine se diffuse sous nos yeux, très vite. Les caméras filment, diffractent les points de vue sur ce qui se joue. Le petit Achille est d’ailleurs utilisé « comme un cheval de Troie » suivant les indications de Tom au début. Cette nouvelle allusion à l’épopée homérique est également l’occasion d’offrir un autre regard. L’enfant est sous son lit, en fond de scène, à jardin. Graça qui s’en occupe veut le faire sortir de sa cachette. Il refuse obstinément, réclamant qu’elle lui fasse du mal, la menaçant de dire à ses parents qu’elle l’a fait si elle ne lui obéit pas. Achille – le jeune Harry Blätter Bordas qui n’est pas présent sur le plateau – est à l’image sur l’écran en surplomb. La perversité de ses mots dans la spontanéité de l’enfance heurte. « Y’a rien de bon » ni personne manifestement. La caméra qui filme en direct s’interrompt régulièrement pour laisser voir des scènes tournées avant. Le processus n’est certes pas nouveau – Milo Rau l’utilise volontiers lui aussi – mais il a le mérite de faire voler le réel en éclats et de multiplier les possibles. Qu’est-ce que cela change, au fond ? Graça subira les pires outrages, sera abusée sur scène et à l’image sans que cela ne modifie quoi que ce soit au déroulement des événements, sans que le résultat de l’expérience ne varie. Dans la scène filmée pendant le transport de pommes, Ben qui la viole lui recommande même de ne pas faire de bruit car « il y a du monde dehors », nous qui regardons en silence. Homo homini lupus toujours sans doute. Si c’était nécessaire, la fin marque bien l’écart avec Dogville, ne montrant aucun massacre vengeur. C’est plutôt le temps de l’analyse des résultats. « Nous avons réagi aux événements » se justifie l’un d’entre eux. Et Tom de se questionner encore : « Comment faire pour ne pas répéter inévitablement la même histoire ? » Opérant un retour au présent, au réel – ou pas ? On doute encore – Graça évoque son Brésil natal dans sa langue maternelle et conclut que « quand le fascisme devient réel (…) il n’y a plus rien ». Sauf peut-être la musique et l’étincelle de l’art qui persiste, qui sait ? Peut-être peut-on reprocher à Christiane Jatahy d’épuiser un filon mais elle relève tout de même ce qui semble être son pari. L’abolition des frontières, l’inconfort dans la réception pour le spectateur, le film de Lars von Trier, tout semble être un prétexte pour une autre histoire qui s’écrit hic et nunc, avec ses incertitudes, ses impasses et ses opportunités. Quelque chose authentiquement « entre chien et loup », dans une semi-obscurité. Œuvre labyrinthique dans laquelle il convient de rappeler une fois de plus l’engagement exceptionnel des acteurs, la dernière création de Christiane Jatahy, loin de tout dogmatisme, peut déconcerter par sa vitesse, par certaines facilités dans les dialogues, mais elle ouvre une nouvelle brèche à un moment où notre présent peut en avoir besoin. Sylviane Dupuis écrit « À quoi sert le théâtre ? Sinon, justement, à présenter chaque soir à nouveau (…) ce miroir à nos pauvres illusions, à démasquer la réalité vivante sous nos mensonges ou sous nos peurs ? ». Et de ce point de vue, ce pari de Christiane Jatahy semble bien gagné. Thierry Jallet / Wanderer Entre chien et loup

D’après le film Dogville de Lars Von Trier Adaptation, mise en scène et réalisation filmique : Christiane Jatahy Avec Véronique Alain (Virginie), Julia Bernat (Graça), Elodie Bordas (Vera), Paulo Camacho (technicien son et caméra plateau), Azelyne Cartigny (Martha), Philippe Duclos (Jacques), Vincent Fontannaz (Ben), Viviane Pavillon (Elise), Matthieu Sampeur (Tom), Valerio Scamuffa (Charles) Collaboration artistique, scénographie et lumière : Thomas Walgrave

Direction de la photographie: Paulo Camacho

Musique : Vitor Araujo

Costumes : Anna Van Brée

Vidéo : Julio Parente, Charlélie Chauvel

Son : Jean Kerauden Collaboration et assistanat : Henrique Mariano

Assistanat à la mise en scène : Stella Rabello Avec la participation de Harry Blättler Bordas Remerciements : Martine Bornoz, Adèle Lista, Arthur Lista Régie générale : Frédérico Ramos Lopes

Régie lumière : Serge Levi

Régie son : Jean Kerauden

Régie vidéo : Charlélie Chauvel

Direction de production : Julie Bordez

Chargé de production : Gautier Fournier

Diffusion : Emmanuelle Ossena (EPOC Productions) Production : Comédie de Genève

Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa (Italie), Théâtre national de Bretagne (Rennes), Le Maillon Théâtre de Strasbourg Scène européenne

Avec le soutien de Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture Constructions décors Ateliers de la Comédie de Genève Lars von Trier est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire en accord avec Nordiska ApS ; Christiane Jatahy est artiste associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), au Centquatre-Paris, au Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson – Boston et au Piccolo Teatro di Milano Création le 5 juillet 2021 au Festival d’Avignon

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 17, 2021 5:44 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 17 juillet 2021 Photo de Christophe Raynaud de Lage. Après Het land Nod (Le Pays de Nod), il y a déjà cinq ans, le groupe anversois revient avec un spectacle en forme de cauchemar à couleurs médiévales, The Sheep Song.

Au parc des expositions, leur première apparition au festival d’Avignon, il y a cinq ans, avait fait sensation. Par la démesure –réinvention de la salle Rubens du musée des Beaux-Arts d’Anvers, déménagement d’un tableau monumental- et par l’esprit, l’humour, le rire. Changement de ton, changement de registre, avec The Sheep Song. Même si la peinture est sans doute encore plus présente, ici. Mais l’on ne peut pas vraiment rire si l’on prend au sérieux ce travail extrêmement sophistiqué plastiquement, extrêmement complexe intellectuellement et profondément dérangeant. Après le travail de Milo Rau sur L’Agneau mystique, retable des frères Jean et Hubert van Eyck qui date de 1432 et a bénéficié récemment d’une campagne de restauration de plusieurs années, trésor de la cathédrale Saint Bavon de Gand, voici donc les Anversois de FC Bergman qui travaillent au Toneelhuis, qui, eux, se sont perdus dans les salles de la collection Fritz Mayer van den Berg. Ils ont contemplé Margot la folle de Pieter Brueghel l’Ancien, tableau qui date de 1563 et laisse affleurer des monstres que l’on pourrait penser sortis de chez Jheronimus Bosch (1450-1516). Ce tableau de Brueghel, comme d’autres, inspirent The Sheep Song (Le Chant du mouton). Sheep,pas Lamb. Le rideau se lève sur un groupe, une masse d’une dizaine d’animaux. Plongés dans la pénombre. Leurs sabots martèlent le plancher. Ils sont collés les uns aux autres. Ils sont petits. Peut-être de jeunes agneaux, justement. Derrière eux, on distingue un animal plus grand. Un bélier ? Non. C’est un homme dans un costume troublant par sa vérité. Ce grand mouton possède un visage très beau. Il n’a pas les grands yeux bons et profonds de l’agneau de Gand, mais il y a en lui une tendresse, un abandon qui bouleversent. Un profil noble de penseur. Mais oui ! Le comédien se nomme Jonas Vermeulen. Un jour ce grand mouton aristocratique va vouloir devenir un homme… Il est l’agneau de Dieu devenu adulte. Dieu apparaît, chenu, barbu, échevelé et grotesque, dans un castelet. Des hommes et femme, visage écrasé par un masque, vont et viennent, dansent, courent. Bientôt ils seront les chirurgiens de l’opération de métamorphose. Un être moitié nu manipule une énorme cloche qui surplombe le public. Ne racontons-pas tout. Mais on peut dire qu’il y a beaucoup de sexe, un accouchement, des bocaux, des scènes très dures. Un cauchemar. Une fuite perpétuelle, comme dans un cauchemar, justement, où nous échappe ce que l’on croit pouvoir saisir. On ne sort pas de là indemne. Mais l’ensemble est d’une beauté envoutante. C’est un grand travail. Et si l’on ne comprend pas tout, si tout ce que l’on croit comprendre, se dérobe, on est happé, bousculé, dérangé. Il s’agit bien d’un grand théâtre qui veut la dissolution des différences : règne animal, temporalité, le Moyen Age fond dans le pur présent et nous projette… L’Autre Scène, Vedène, jusqu’au 25 juillet à 15h00. Durée : 1h30. Puis en tournée jusqu’en mai 2022. Relâche le 20. Spectacle sans paroles, avec quelques bouffées d’italien non traduites mais compréhensibles.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 15, 2021 4:57 PM

|

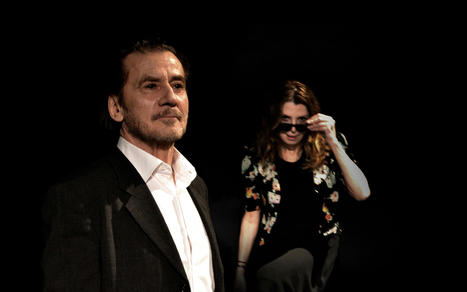

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 15 juillet 2021 Festival d’Avignon OFF au Théâtre des Gémeaux - Camus Casarès, une géographie amoureuse, d’après la Correspondance Albert Camus et Maria Casarès 1944-1959 (édit. Gallimard), un spectacle de Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio, mise en scène d’Elisabeth Chailloux. Ce texte est une adaptation, destinée à la scène, de la correspondance échangée entre Albert Camus et Maria Casarès entre 1944 et 1959, parue en 2017 aux Éditions Gallimard. L’interprète Jean-Marie Galey – alias Albert Camus – expose ainsi la raison de ce projet dont il est l’instigateur, l’acteur et le comédien inspiré, aux côtés de Teresa Ovidio et Elisabeth Chailloux. Le montage minutieux de cette relation hors-norme est intitulé Camus-Casarès – une géographie amoureuse qui reflète la « carte de Tendre » imaginée au XVIIe siècle, portant, tracée, la carte topographique et allégorique des étapes de la vie amoureuse, selon les Précieuses de l’époque. « Une carte de géographie, avec ses sentiers sinueux, ses impasses, ses vallons paisibles, ses clairières enchantées, ses marécages, ses rudes rochers, ses cols réputés infranchissables… Autant de chemins vers l’extase. Il en est ainsi des grandes rencontres amoureuses. » D’abord, 172 lettres ont été rassemblées sur les quelques 865 que compte cette correspondance. Choix arbitraire mais cohérent qui veille à conserver la vivacité et le mouvement de la partition. Ont été adjoints à cette matière brute des extraits d’interviews, des souvenirs de Maria Casarès, accompagnés de fragments des Carnets II et III d’Albert Camus, écrits dans ces mêmes années. Casarès et Camus se rencontrent le 6 juin 1944 à Paris, jour du débarquement de Normandie. Elle a 21 ans, lui 30. Ils vivent une passion éphémère jusqu’en octobre, moment où l’épouse de Camus, Francine, revient d’Algérie. Casarès met alors fin à leur relation. Le 6 juin 1948, ils se croisent par hasard boulevard Saint Germain, se retrouvent et ne se quitteront plus, jusqu’à la disparition d’Albert Camus dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960. Ils auront vécu quinze années dans une passion solidaire, éloignés souvent l’un de l’autre, mais ensemble toujours, partageant les mêmes enthousiasmes, les mêmes tourments, le même regard sur une époque particulièrement agitée où l’un et l’autre se construisent. Camus dans son métier d’écrivain, sa passion pour le théâtre, ses doutes, le travail acharné de l’écriture, malgré la tuberculose. Casarès dans sa carrière de jeune comédienne, déjà riche de quelques grands chefs-d’œuvre cinématographiques comme Les enfants du paradis ou La Chartreuse de Parme, et aussi de son passage éclair à la Comédie française, suivi des années les plus belles du Théâtre National Populaire de Jean Vilar, à la naissance du Festival d’Avignon. Ces échanges amoureux magnifiques, d’une grande richesse lyrique et émotionnelle ont aussi la particularité de révéler un Camus surprenant : tourmenté, instable, fragile, capricieux, au comportement parfois machiste, éloigné de l’écrivain profond et grave que nous connaissons. Les lettres de Casarès sont une révélation. Elles témoignent d’un humour ravageur qui brocarde ses contemporains, auteurs, metteurs en scènes, comédiens, politiques, avec allégresse et sans retenue. Fille de la Galice, elle manifeste de la vitalité, vivant intensément le bonheur et le malheur. La publication de cette correspondance a été rendue possible par Catherine Camus qui prit l’initiative de rencontrer Casarès sur la fin de sa vie dans une chambre d’hôtel où toutes deux partagèrent une tablette de chocolat, et de lui demander les lettres écrites par son père. Cette relation « cachée » fut le tourment et le poison de sa mère, on imagine que ce ne lui fut pas facile. « D’où l’importance du témoignage a posteriori de Casarès, qui nous fait partager ses impressions saisissantes sur leur histoire d’amour, la douleur qu’elle éprouva à la disparition de Camus, le deuil qu’elle ne put jamais faire car privée de tout contact avec la mémoire affective, mais aussi sociale du grand écrivain disparu. Un gouffre dont elle ne se remettra jamais. Ces réflexions insérées par petites touches au fur et à mesure des fluctuations de leur amour, y apportent une humanité poignante, qui renforce encore le sentiment de solitude du personnage privé de l’amour de sa vie, laissé à lui-même, dans une lucidité inquiète qu’accompagne un insondable désarroi. » Albert Camus et Maria Casarès sont les enfants de leur siècle, commente Jean-Marie Galey : il précise ainsi sa démarche qu’il accomplit en compagnie de Teresa Ovidio qui interprète Casarès : « Nous racontons l’histoire de deux êtres qui se sont rencontrés, reconnus et abandonnés l’un à l’autre dans une époque particulièrement agitée qui, au lieu de les désunir, a renforcé la passion qui les unissait. Nous ferons appel à la mémoire vive de ces années-là… archives sonores témoignant du contexte politique et social tourmenté de l’après-guerre, fragments de spectacles dans la cour du Palais des Papes d’Avignon, avec le timbre vocal si particulier de ses interprètes, chansons, traités comme un écho à peine perceptible des remuements d’une époque disparue, mais dont les conséquences prévisibles pèsent encore sur le monde d’aujourd’hui. » Le contexte précis de l’époque est rendu par les effets sonores et la radio, le quotidien des Français de la Seconde Guerre mondiale, de l’après-guerre, de la Guerre d’Algérie, de la naissance du Gaullisme, du communisme, de l’existentialisme, le prix Nobel, le festival d’Avignon… » Un certain nombre de postes TSF sur scène, allant du poste à galène des années 40, au be-bop des caves de Saint Germain des Près, aux gros postes en bakélite des années de la reconstruction, puis des premiers juke-boxes, des premiers transistors… Thomas Gauder assure le son du spectacle, et Franck Thévenon, la lumière. La scénographie se résume à un danse-floor central sur un plateau nu, hormis les quelques radios, un plateau assez vaste pour permettre les rencontres, les étreintes, les courses rapides de nos deux personnages l’un vers l’autre, et la danse pour exprimer les tourments de la passion. Pour l’incarnation des personnages – la direction d’acteurs -, il fallait au duo de comédiens le regard de la metteuse en scène Elisabeth Chailloux, ex-directrice artistique du Théâtre des Quartiers d’Ivry, sensible au lyrisme, à l’émotion, à la qualité littéraire de ces textes magnifiques – acuité et modernité d’un regard sur le théâtre contemporain. Un beau trio d’accomplisse-ment. Catherine Camus s’interroge encore et toujours: « Comment ces deux passants ont-ils pu traverser tant d’années, dans la tension exténuante qu’exige une vie libre et tempérée par le respect des autres, dans laquelle il avait fallu apprendre à s’avancer dans le fil tendu d’un amour dénué de tout orgueil sans se quitter, sans jamais douter l’un de l’autre, avec la même exigence de clarté ? La réponse est dans cette correspondance… Merci à eux deux. Leurs lettres font que la terre est plus vaste, l’espace plus lumineux, l’air plus léger simplement parce qu’ils ont existé ». Un spectacle attachant qui accorde à la passion amoureuse, inscrite dans une même époque d’engagements partagés et de convictions politiques communes, sa dimension universelle. Véronique Hotte Du 7 au 31 juillet 2021 à 19h30, relâche le mardi, au Théâtre des Gémeaux, 10 rue du Vieux-Sextier à Avignon.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 15, 2021 1:16 PM

|

Par Anaïs Héluin dans Sceneweb le 15 juillet 2021 Photo Christophe Raynaud de Lage

Sous la forme d’un rituel mêlant la cuisine au théâtre, la danse à la vidéo, Eva Doumbia interroge dans Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat) les dominations qui se cachent dans nos assiettes. À déguster, à partager, sans modération. C’est par une odeur ronde, généreuse, que l’on est accueilli au Complexe socio-culturel de La Barbière, situé à une poignée de kilomètres des remparts d’Avignon. Derrière des fourneaux aménagés sur une grande table, le chef Alexandre Bella Ola, qui officie d’habitude à la tête de son Bistrot afropéen à Paris, est en poste. Il coupe, il touille, il surveille. Avec le mafé qu’il prépare en direct, il sera l’un des fils rouge d’Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat) d’Eva Doumbia, qui fait sortir le Festival In des remparts pour l’emmener dans les quartiers d’Avignon. Avant même que de pouvoir être goûtée, sa cuisine relie. Installés tout autour d’un espace de jeu carré, les spectateurs sont animés d’un même appétit que l’auteure et metteure en scène va se charger avec ses interprètes de déplacer au fur et à mesure de sa pièce. Une « eucharistie documentaire » dont les nourritures terrestres sont décortiquées par les moyens du théâtre, de la musique (composée et interprétée par Lionel Elian), de la danse et de la vidéo. Pour Eva Doumbia, mêler la cuisine des aliments à celle des mots est une manière parmi d’autres de créer le théâtre hybride qui lui ressemble. Un théâtre où dialoguent les cultures, où se croisent les disciplines dans une joie qui n’est pas sans confrontations, sans luttes. Adaptation des Écrits pour la parole de Léonora Miano, qui popularise en France le terme « afropéenne » personne née en Europe de parents africains ou antillais –, sa pièce Afropéennes (2012) se déroulait dans la salle d’un restaurant où Gagny Sissoko préparait aux comédiennes et au public de quoi se régaler ensemble. De quoi dépasser, ou du moins surmonter, les difficultés quotidiennes rencontrées par les femmes noires et françaises que les personnages de la pièce mettent sur la table. Avec Autophagies, Eva Doumbia mène sa compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban plus loin dans l’exploration de la cuisine comme ingrédient dramaturgique. Comme lien entre les sens et la pensée, qui exprime, à la fois, les violences et les dominations au centre du théâtre de la metteure en scène et permet d’aller au-delà, de dessiner des carrefours, des réconciliations. Avec cette nouvelle création, Eva Doumbia poursuit aussi une recherche menée dans une autre de ses créations : le cabaret capillaire Moi et mon cheveu (2011), où les mêmes disciplines que dans Autophagies sont mises au service de l’histoire du cheveu crépu, moins anodine sur le plan politique qu’il y paraît. En maîtresse de cérémonie d’un rituel culinaire qui vise à régler les troubles ou les étrangetés alimentaires des participantes – les comédiennes Olga Mouak et Angelica-Kiyomo Tisseyre et sans doute du public qui, sans avoir à y participer activement, est pleinement immergé dans le dispositif –, la metteure en scène s’implique beaucoup plus personnellement qu’elle ne le faisait dans son cabaret précédent. Son intérêt pour la cuisine, nous apprendra-t-elle au cours du spectacle, vient en effet en partie de son père : arrivé en France en 1963, il fut l’un des premiers à ouvrir en France un restaurant africain. Spécialité : mafé. Parmi les nombreuses histoires politico-culinaires dont regorge Autophagies, il y a celle de ce plat à base d’arachide dont on apprend qu’il n’est pas du tout le plat traditionnel que l’on croit : il n’apparaît que dans les années 1950, lorsque les Grands Moulins de Strasbourg commercialisent la « Dakatine », contraction de Dakar et tartine. La couleur des aliments, nous enseigne ainsi le spectacle d’une manière aussi ludique, inventive, que pédagogique, n’est pas toujours celle que l’on croit. En représentant des aliments liés à son histoire personnelle – Eva partage, par exemple, son passif avec la banane, Olga avec le sucre et Angelica avec le riz –, chaque membre du quatuor féminin assume les clichés qui y sont associés pour mieux les dépasser. Très vite, l’aliment de l’une devient aussi celui de l’autre, à la fois identique et différent. Le riz cuit d’Angelica, qui doit contenir la mémoire de « l’effort accompli par le paysan qui la cultive dans les rizières », n’a en effet pas grand-chose de commun avec le « riz pluvial » africain – « ‘’Masa Doum’’ : ‘’la nourriture des dieux’’ » – qu’évoque Olga, remplacé aujourd’hui par « le bon riz de Thaïlande parfumé au jasmin ou le riz long grain du Vietnam ». Toutes porteuses d’une double, voire d’une triple culture, les quatre artistes naviguent entre les grains et autres nourritures comme elles se promènent parmi les récits de leurs ancêtres et les écritures d’Eva et de l’écrivain ivoirien Armand Gauz : avec un bonheur évident, qui se traduit aussi bien sous forme de témoignages intimes que de paroles plus documentaires. Ou même par de petites chorégraphies qu’accompagne le danseur Bamoussa Diomande, également garçon de cuisine, et donc pont entre la partie cuisine de la scène et sa partie plateau. Tout communique dans Autophagies. Tout communie dans un présent partagé, au goût d’un mafé dont la générosité l’emporte sur les violences dont il est né, sans les effacer. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat)

Texte Eva Doumbia, Armand Gauz

Mise en scène Eva Doumbia

Avec Alexandre Bella Ola, Bamoussa Diomande, Lionel Élian, Angelica-Kiyomi Tisseyre, Olga Mouak

Cuisine Alexandre Bella Ola

Musique Stéphane Babi Aubert

Chorégraphie Massidi Adiatou

Lumière Stéphane Babi Aubert

Scénographie, costumes, accessoires Sylvain Wavrant

Vidéo Sandrine Reisdorffer

Images Charles Ouitin et Lionel Elian

Son Cédric Moglia

Regard extérieur Fabien Aïssa Busetta

Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Karima El Kharraze Production La Part du Pauvre/Nana Triban

Coproduction Théâtre du Nord, Théâtre du Point du jour (Lyon)

Avec le soutien de la Drac Normandie, Ville d’Elbeuf, les Grandes Tables (Friche la Belle de Mai – Marseille), Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques, Consulat de France à la Nouvelle Orléans, LSU (département Francophonie à Bâton-Rouge, États-Unis), Ambassade de France aux États-Unis, Commission internationale du Théâtre Francophone, FACE fondation

Avec l’aide de Anis Gras-Le Lieu de l’autre (Arcueil), Fundamental Monodrama Festival (Luxembourg), Kumaso (Bamako), N’Soleh (Abidjan), Centre Social de la Savine (Marseille), Ateliers Médicis (Clichy-Montfermeil) Durée : 1h30 Festival d’Avignon 2021

Complexe socio-culturel de La Barbière

du 14 au 20 juillet puis au Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing-Hauts de France et Théâtre du Point du Jour (Lyon) lors de la saison 2022/2023

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2021 9:23 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 7 juillet 2021 Légende photo : Sébastien Benedetto au Théâtre des Carmes, à Avignon, en 2017. THOMAS O'BRIEN Cet été, le nouveau président de l’association du Festival « off » d’Avignon, et fils de son fondateur, a la lourde tâche de relancer l’événement après la crise du Covid-19. Plus de 1 000 spectacles sont déjà annoncés pour cette édition. Sébastien Benedetto ne se serait jamais imaginé à la tête d’un théâtre, et encore moins président de l’association qui coordonne le « off » d’Avignon, ce vaste marché du spectacle vivant. Et pourtant, cet homme calme et discret, musicien de formation, dirige depuis 2009 l’historique théâtre avignonnais des Carmes et, depuis le 11 janvier, l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C). « Ce n’était ni un souhait ni une ambition », résume-t-il. Mais la volonté de rester fidèle à un héritage familial. A chacune de ces nouvelles étapes, ce batteur, qui a débuté sa vie professionnelle comme DJ, a accepté de marcher dans les pas dans son père, André Benedetto. Le nom de cet auteur et metteur en scène de théâtre est indissociable de l’histoire du Festival « off ». Fondateur en 1963 du Théâtre des Carmes, lieu engagé installé au cœur des remparts, c’est lui qui, dans un geste de révolte contre « l’institution », lança, en 1967, l’aventure du « off ». C’est encore lui qui, en 2007, le réorganisera en créant l’AF&C. « Quand mon père est mort brutalement, en 2009, nous avons voulu, avec ma demi-sœur, continuer à faire vivre le Théâtre des Carmes, l’une des cinq scènes permanentes d’Avignon. J’en ai pris seul la direction en 2014. J’ai découvert un métier et je m’y suis épanoui », raconte cet enfant de la balle. Sébastien Benedetto est né et a grandi dans la cité des Papes, baigné dans le milieu du théâtre. En mémoire de son père et de son « esprit d’engagement », il a repris le flambeau en conservant l’âme du lieu : un théâtre politique, axé sur le texte, et un accueil respectueux des artistes. Aux Carmes, pas de location à prix d’or, mais que des coproductions ou des coréalisations, essentiellement de créations contemporaines. Cet été, Sébastien Benedetto codirigera la lecture de La Vie des bord(e)s, de Sandrine Roche, dans le cadre du nouveau cycle Le Souffle d’Avignon. Il programmera aussi une journée d’hommage aux textes de son père. Du courage ou de la folie Cet été, surtout, signera la relance d’un « off » mis en l’arrêt en 2020 par la crise du Covid-19. Il y a quelques mois, le producteur Pierre Beffeyte, démissionnaire de la présidence d’AF&C, a proposé à Sébastien Benedetto, 41 ans, de prendre sa relève. Le directeur des Carmes a été élu sans difficulté à la tête de l’association. « J’y suis allé un peu tête baissée, là encore par héritage et aussi pour continuer le travail de professionnalisation du Festival initié par Pierre. Cela me tient à cœur que ce rendez-vous soit plus respectueux vis-à-vis des artistes et plus vertueux dans son fonctionnement », défend le nouveau président. « C’est la bonne personne au bon moment, il a une vraie légitimité », considère Pierre Beffeyte. « Est-ce du courage ou de la folie de sa part d’y être allé ? Je ne sais pas. Il est plein de bonnes intentions mais son champ d’action reste limité », constate Julien Gelas, directeur du théâtre avignonnais du Chêne noir. Depuis son élection, en plein confinement, dans une ville sonnée par l’annulation du festival en 2020, Sébastien Benedetto s’est accroché à l’idée de « faire à tout prix une édition 2021, même en mode dégradé ». Il se souvient de « l’angoisse vécue par les compagnies et les lieux du “off” » face à la mise à l’arrêt du spectacle vivant. Mais aussi du quotidien professionnel vécu par sa femme, infirmière aux urgences. « Cela m’a permis de relativiser », confie-t-il. Il a découvert en formation accélérée les réunions institutionnelles, avec la préfecture, les collectivités locales, le ministère de la culture, pour parler protocole sanitaire et finances. « Mais je ne suis pas du genre à taper du poing sur la table », reconnaît cet homme mesuré et souriant. « Il est d’une affabilité rare dans notre milieu », témoigne Alain Timár, directeur du Théâtre des Halles, à Avignon. Si son indépendance et son ouverture d’esprit sont saluées, sa presque timidité et son manque de sens politique font craindre à certains qu’il ne se laisse déborder par les différents courants qui s’affrontent au sein de ce Festival devenu tentaculaire. Entre les « libéraux » qui se satisfont de ce marché privé du spectacle vivant, les tenants d’une « régulation » qui plaident pour un système plus collectif et les partisans, notamment au sein des scènes permanentes, d’une « troisième voie » entre le « in » et le « off » pour sauver l’identité artistique du rendez-vous, Sébastien Benedetto va devoir faire preuve de beaucoup de flegme et de pédagogie. Un Festival plus « solidaire » « Chacun a sa légitimité, j’essaie d’être le plus à l’écoute possible. » Lui plaide pour un Festival plus « solidaire », pour des pratiques plus « vertueuses » des lieux à l’égard des conditions d’accueil des compagnies et pour le développement de résidences d’artistes tout au long de l’année. « Il faut mettre un curseur dans les pratiques », reconnaît-il. Mais « je défendrai toujours la diversité, qui est au cœur de notre identité. Nous ne sommes pas à l’endroit de la régulation artistique, sinon ce ne serait plus un “off” », ajoute-t-il d’une voix douce. Contre toute attente, au regard de l’incertitude qui a longtemps plané sur la tenue d’une édition 2021, plus de 1 000 spectacles sont annoncés cet été dans la cité des Papes. Certes, c’est moins qu’en 2019, mais ce chiffre reste impressionnant. Comment rendre le « off » plus « raisonnable » en termes d’offre, comment éviter qu’il ne soit un gouffre financier pour certaines compagnies ? Ces questions se posent depuis plusieurs années. Le « off » ne cesse de vouloir se réinventer, sans y parvenir. « On tourne en rond, reconnaît Sébastien Benedetto. Avant de mourir, mon père commençait déjà à s’interroger sur ce foisonnement. Aujourd’hui, on est tous un peu dépassés par cette inflation. » Le seul aspect positif de la crise du Covid aura été d’accélérer les échanges entre le ministère de la culture et les responsables du « off » . Alors que ce Festival est devenu incontournable pour la visibilité des compagnies et la diffusion de leurs spectacles, la Rue de Valois s’était, jusqu’à présent, accommodée de la jungle avignonnaise. Y aura-t-il un « monde d’après » pour le « off » ? « Le ministère a fait un pas vers nous. La direction générale de la création artistique a reconnu que notre Festival était capital pour le spectacle vivant », constate Sébastien Benedetto. « Rien ne pourra changer sans le soutien du ministère, prévient-il. Néanmoins, nous sommes sur une ligne de crête. Il ne faut pas se refermer mais entraîner davantage de lieux dans des pratiques irréprochables. » Pour l’instant, il jure ne « pas regretter » de s’être lancé dans cette aventure. Du 7 au 31 juillet, le Festival « off » d’Avignon accueillera 1 070 spectacles. Tout le programme est disponible sur Festivaloffavignon.com Sandrine Blanchard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2021 5:52 AM

|

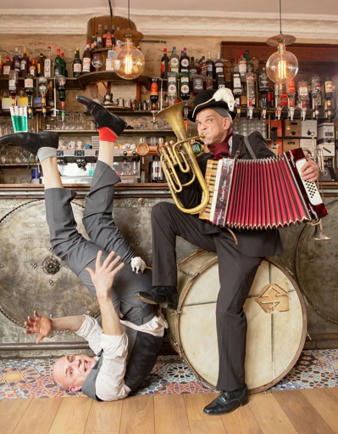

Par Yves Kafka dans la Revue du spectacle - 7 juillet 2021 Photo : Nikolaus et Denis Lavant, © Nigentz Gumuschian. Ces deux-là empruntent à leurs acteurs porte-voix le diminutif de leurs prénoms… à moins que ce ne soit l'inverse, tant ici la consanguinité entre les personnages et les comédiens censés les faire vivre est criante. Niko (alias Nikolaus Holz, fabuleux), fébrile serveur de café pétri d'impératifs moraux introjectés, et Dan (alias Denis Lavant, libertaire explosif), incarnation d'un Christ débauché chargé de la rédemption des vices cachés des établis, vont se livrer cash à un jeu monumental. Leur rencontre improbable dans ce bar de nulle part, convoquera toutes les ressources de "l'art vivant" pour tenter de ressusciter notre part d'humanité manquante. La première représentation a élu refuge sous le préau d'un collège populaire situé à l'extérieur des remparts comme, si pour aller à la rencontre de son public, il allait de soi de s'affranchir des barrières de l'entre-soi de l'intra-muros. Un "estanco" (bar en argot) fait de bric et de broc accueille le public disposé sur trois de ses flancs. S'entasse là une cargaison de chaises et tabourets juchés sur un chariot branlant. Un vieux piano flanque le bar ringardisé à souhait par un trophée tête de cerf affublé d'une couronne des rois et d'une pancarte "passage interdit". Le décor planté, la messe iconoclaste va pouvoir être dite.

Les clowns comme les bouffons du roi sont dotés de ce pouvoir extraterrestre de révéler à la société bien-pensante les monstruosités qu'elle tente de dissimuler sous le manteau prêt-à-porter des convenances d'usage. Surgi d'une couverture informe comme un diable de sa boîte, le premier à nous déloger de notre zone de confort frappe avec vigueur sur les touches du piano tout en laissant échapper le flux d'écholalies qui le traverse. Se faisant l'écho irrépressible des injonctions sociétales l'assignant à sa place de serveur, il n'a de cesse de les répéter convulsivement et - afin de ne pas commettre le crime d'oubli - des post-it innombrables sont là pour les lui rappeler : "un très bon serveur doit être irréprochable…".

Quand le second vêtu d'un manteau noir trainant derrière lui une kyrielle de grelots et précédé d'une grosse caisse en bandoulière fera son entrée fracassante, le serveur, délogé du territoire sans âme où sa vie s'est retirée, en éprouvera une gêne apocalyptique. S'ensuivra une série d'évitements et de rencontres fortuites autour des prouesses acrobatiques du circassien redoublées par les pitreries musicales du philosophe en colère éructant ses invectives contre une société ayant fait de lui le monstre rédempteur de sa propre ignominie (la scène se passe à Hamelin, faut-il le préciser, et lui aussi joue de la flûte avec tout ce qui lui tombe sous la main, pierres, coquillages dans lesquels il s'époumone pour leur faire rendre le son parfait…). Et comme "toute chose court inévitablement vers sa chute", les cascades en série se précipitent. Jets de verres, boules en lévitation, chaises catapultées, chariot fou, mât chinois improvisé, la folie bat son plein sur un plateau transformé en aire de jeu… de massacres. De ce "dé-lire" d'une communauté gangrénée par ses démons inavoués, ressortent deux êtres qui, après s'être opposés (victimes du même traumatisme, l'un recherchait sa survie dans l'oubli névrotique, l'autre son viatique dans la révolte à fleur de peau) vont se "con-fondre" l'un dans l'autre échangeant jusqu'aux trainées noire et blanche qui barraient leur tenue.

Spectacle de saltimbanques - aux visages illuminés de couleurs vives et aux tenues abracadabrantesques - destiné à migrer au cours du Festival dans pas moins de seize lieux atypiques, ce numéro tragi-comique de deux exclus apparemment aux antipodes rivalise de folies salutaires. Tels l'Auguste et le clown blanc (sauf que là ce sont deux augustes compères), les failles de l'un et de l'autre s'étayent pour les confondre dans la même quête insensée : retrouver un lien avec une humanité disqualifiée pour avoir fauté grave, avoir accepté les yeux fermés le sacrifice programmé de ses enfants…

La colère poétique sert de carburant à la vérité en marche. Son acidité corrosive met à nu l'hypocrisie crasse des paroles mielleuses des établis macérant dans leurs turpitudes de nantis. "En regardant les adultes je ne vois qu'un ossuaire, un charnier", éructera l'homme-orchestre, aussi n'est-il pas si surprenant de voir in fine deux rats, eux bien vivants, prendre le dessus sur cette humanité en voie d'obsolescence programmée. On pense alors à la petite souris de "L'écume des jours" de Boris Vian qui, elle aussi, aimait danser dans la lumière, s'échappant à la dernière seconde de la maison qui s'écroule…

Virtuosités circassiennes de haut vol, virtuosités interprétatives époustouflantes, profondeurs des propos enchâssés dans une langue poétique ciselée, mise en jeu étourdissante de libertés sans frontières, c'est à une "fête des sens" que nous sommes conviés ce soir. Un spectacle total nous transportant sur les chemins d'une joie insoupçonnée : celle d'aller à nouveau à la rencontre du vivant, frappant aux portes de nos existences à recolorer de toute urgence.

Vu le 6 juillet au Collège Anselme Mathieu d'Avignon.

"Mister Tambourine Man" Création IN. Texte : Eugène Durif. Mise en scène : Karelle Prugnaud. Avec : Nikolaus Holz, Denis Lavant. collaboration artistique, Nikolaus Holz. scénographie, Éric Benoit, Emmanuel Pestre. lumière, Emmanuel Pestre. création sonore, Guillaume Mika. conseil musical, Pierre-Jules Billon. costumes, Antonin Boyot-Gellibert. Durée : 1 h 20. •Avignon In 2021•Du 6 au 24 juillet 2021.À 20 h, relâche les 11 et 18 juillet. Spectacle en itinérance :6 juillet : Collège Anselme Mathieu, Avignon. 7 juillet : Espace Baron de Chabert, Barbentane. 8 juillet : Centre départemental, Rasteau. 9 juillet : La Cigalière, Bollène. 10 juillet : L'Alpilium, Saint-Rémy-de-Provence. 13 juillet : Salle des fêtes Roger Orlando, Caumont-sur-Durance. 14 juillet : Arènes Robert Garlando, Roquemaure. 15 juillet : Salle de L'Arbousière, Châteauneuf-de-Gadagne. 16 juillet : Parc Chico Mendes, Avignon (en entrée libre). 17 juillet : Salle des fêtes La Pastourelle, Saint-Saturnin-lès-Avignon. 19 juillet : Cour du Château, Aramon. 20 juillet : Cour du Château, Vacqueyras. 21 juillet : Complexe sportif Jean Galia, Rochefort-du-Gard. 22 juillet : Salle polyvalente, Saze. 23 juillet : Salle polyvalente, Courthézon. 24 juillet : Pôle culturel Camille Claudel, Sorgues. >> festival-avignon.comRéservations : 04 90 14 14 14 .

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 6, 2021 9:58 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 5 juillet 2021 Photo : Christophe Raynaud de Lage Dans "Le cabaret des absents" , l’auteur et metteur en scène François Cervantes installé à Marseille raconte et imagine par petits bouts des fragments de vie que son bon plaisir et le destin ont fait que ces vie se sont retrouvées un jour sur la scène ou dans la salle du théâtre du Gymnase. Une succession de numéros, d’entrées et de sorties, de l’enfant Tagada au clown Arletti. Mais comment s'appelait la jeune femme (caissière ? Ouvreuse ? Administratrice ? Directrice?) qui , un soir de 1897, alors qu’un couple d’étrangers s‘était abrité de l’orage au haut des marches du théâtre, le fit entrer pour se réchauffer en assistant au spectacle ? Ce couple devait sembler un peu perdu. L’homme et la femme venaient de Russie, des exilés volontaires, ayant sans doute embarqué à Odessa sur un navire qui les emmènerait aux États-Unis . Le navire avait dû s'arrêter à Marseille pour réparer quelque avarie. Ce soir-là, ils se réchauffèrent en voyant La dame aux Camélias. Après le spectacle, revenus dans leur cabine sur le navire, ils firent l’amour. Neuf mois plus tard sur le sol américain naquit un enfant, un garçon que le couple prénomma Armand en souvenir de cette soirée mémorable. Presque qu’un siècle plus tard, Armand Hammer, raconte cette histoire à Gaston Defferre le maire de Marseille de l'époque . L’ Américain mérite quelque considération, il est milliardaire et veut construire un site pétrolier dans la région. Et puis, il fait part à "Gaston" d' une demande un peu particulièr: il veut visiter un théâtre , mais pas n’importe lequel, le Gymnase. Gêne des autorités. On lui propose un autre théâtre, il insiste. Devenu trop vétuste, le théâtre du Gymnase est fermé depuis quelques années et l’argent manque pour les travaux de rénovation. On entrouvre le théâtre pour monsieur Hammer. Forte a dû être l’ émotion de cet homme seul dans le théâtre. A peine sorti, peut-être à l’endroit même où ses parents s’étaient réfugiés pendant l’orage, sa décision est prise : il financera la rénovation complète du théâtre. Et c’est ainsi que le théâtre du Gymnase reprit vie. Armand Hammer avait aussi émis un autre : que le théâtre soit ouvert tous les soirs, et que tous le soirs, orage ou pas, on puisse y entrer pour trouver un peu de chaleur, à boire et à manger. Le soir de sa réouverture était à l’affiche une mise en scène de La dame aux camélias. Cette histoire, c’est la seule que raconte d’un seul tenant le spectacle Le cabaret des absents écrit et mis en scène par François Cervantès. Tout le reste, c’est à dire presque tout, est fait de bribes, de moments d’histoires, il arrivera à leurs fils de se croiser. Tôt ou tard, les personnages de ces multiples histoires se retrouvent au théâtre, non dans la salle, mais sur la scène. Ce couplequi a gagné un repas gratuit et dîne devant les spectateurs, et dont la femme fourre les restes du dîner dans son sac à mains, ce travelo qui chante sa vie sur l’air de « J’habite seul avec maman » d'Aznavour, ce numéro où un prestidigitateur refait le monde avec trois bouts de ficelle Autant de moments ausssi craquants que charmants. Il faudrait tout citer. Il y a un nain, une géante, une fermière qui vient vendre ses œufs en ville et prend un petit noir au comptoir d’un café où un homme, à chaque fois, lui propose d’aller au théâtre mais elle a trop à faire . En face, au théâtre, il y a Tagada, l’enfant Tagada, il y est tout le temps fourré, c’est là qu’il grandit, c’est ce qu’on nous raconte. Quand les acteurs et les actrices ne chantent pas, quand ils ne dansent pas avec des plumes ou quand ils ne dînent pas , ils ne font que ça, raconter. Ça n’arrête pas. On passe d’un début d’histoire à une autre, parfois elles reviennent, se croisent, font un bout de chemin ensemble. Elles ressemblent aux oiseaux qui habiter le théâtre et qui , bientôt, vont nous offrir un ballet enchanteur. Ça pépie, ça part et ça revient, ça entre et ça sort. Cela rappelle les attractions d’antan auxquelles Federico Fellini et Alberto Lattuada ont rendu hommage dans leur film Luci del Varieta. François Cervantès qui voue sa vie au théâtre n’a de cesse de parler de ceux qui sont dans la salle et plus encore de ceux qui n’osent pas venir ou ne songent pas à entrer. Et les voici sur scène comme Clothilde, le jeune homme qji saigne, le chauffeur de taxi , le vieux couple, l’homme qui écrit dans le café. . « Je fais quoi dans cette histoire ? » demande l’une . « On verra » répond l’autre. L’histoire commence, sans commencement ni fin. Le cabaret des absents distille ainsi un charme continuel, avec juste ce qu’il faut de pincement à cause de la fragilité de tout Aucun spectacle de François Cervantès ressemble à un autre. Rien de commun factuellement entre Le rouge éternel des coquelicots (lire ici) , Face à Médée (lire ici) ou Prison-Possession (lire ici) par exemple , mais tous débordent d’humanité et respirent l’air du temps qui passe à pleins poumons pour mieux saisir le théâtre dans son éternelle jouvence. Il arrive que d’un spectacle à l’autre on se fasse des signes. C’est le cas entre L’épopée du Grand nord ( entendez les quartiers nord de Marseille, spectacle créé au Merlan avec Catherine Germain, complice de longue date, et une trentaine d’amateurs du quartier, lire ici) et Le cabaret des absents , créée lui au centre de Marseille, au théâtre du Gymnase. « Dans les quartiers Nord il y a des personnages sans histoires, des paysans sans terre, des Chinois sans Chine, des marins sans bateaux, des citoyens sans papiers... » On retrouve cela dans Le cabaret des absents tout comme l’histoire de l’homme qui monte son cheval jusqu’à son appartement. Comme un jeu d’échos et d’amicaux clins d’yeux. Au Conservatoire National supérieur d’Art Dramatique de Paris, mettant en scène les élèves sortants, François Cervantès avait signé Claire, Anton et eux , un bijou qui devait ensuite aller au Festival d’Avignon 2017. Théo Chédevile, Louise Chevillotte, Sipan Mouradian et Selin Zahrani faisaient partie de la distribution. François Cervantès les a choisis pour jouer dans Le cabaret des absents.Ils sont bien entourés. D’un côté par Emmanuel Dariès, co-fondateur du Cirque Désacordé, magicien, illusionniste (son clown Octo figurait dans Carnages,un spectacle de Cervantes en 2013). De l’autre par, l’irremplaçable Catherine Germain, qui travaille avec Cervantès depuis qu’il a créé sa compagnie l’Entreprise en 1986. C’est à ses côtés qu’elle a inventé son clown, Arletti lequel, ô bonheur, vient faire un tour de piste , et quel tour, dans Le cabaret des absents. Que demande le peuple devant tant d’amicales merveilles portées par les acteurs vifs et avides ?. Que Le cabaret des absents retrouve ceux qui l’ont nourri. Spectacle vu en janvier au Théâtre du Gymnase à Marseille devant un public restreint de professionnels et journalistes. le spectacle devait y être à l’affiche au Théâtre de Grasse, au Carré de Château-Gontier, au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, à la MC2 de Grenoble, à la Scène nationale de Cavaillon. Autant de représentations annulées. Du 7 au 29 juillet Le cabaret des absents se donne à22h30 au Onze, l’un des bons lieux du off avignonnais.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 6, 2021 8:47 AM

|

Par Eve Beauvallet dans Libération - 6 juillet 2021 Légende photo Adama Diop, implacable dans le rôle de Lopakhine. (Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon) Dans la cour d’honneur, Tiago Rodrigues déçoit avec une mise en scène curieusement classique du texte de Tchekhov. Avignon, Jour 2, gueule de bois. Le visage froissé comme du papier mâché, le sang qui tambourine dans les tempes, et la sensation désagréable de s’être trompé de lit. On l’aimait d’un amour ardent, pourtant, lundi midi, lorsque la ministre de la Culture a confirmé que l’artiste programmé cette année en ouverture du Festival avec un Tchekhov serait bientôt l’artisan d’un nouveau monde en qualité de prochain directeur de la manifestation. Bien avant cela, déjà, Tiago Rodrigues a souvent ravi notre cœur en tant qu’auteur et metteur en scène. Une fois, la première, il l’avait même empoigné à pleine main et l’avait extrait, sanguinolent, de notre thorax pour le brandir à bout de bras vers les cieux sacrés de la poésie. C’était ici même en 2015 avec une réécriture aberrante d’Antoine et Cléopâtre, du Shakespeare en quasi spoken word qui faisait de l’amour indéfectible une histoire de pur tempo. Torrent de larmes dès la quatrième minute du spectacle, mais aussi à la vingtième et à la soixantième. Brutes de jeu Depuis, on a tout vu, tout lu, tout écouté de lui. Que s’est-il passé lundi soir alors, dans la cour d’honneur du palais des Papes, cet hôtel 5 étoiles grand luxe du théâtre censé être l’écrin d’une nuit de noces ? Que s’est-il passé pour que l’on mesure, mortifiée, l’indifférence ressentie devant sa Cerisaie ? Celui qui panique de ne plus aimer liste souvent tous les points positifs, comme si la magie était un agrégat de bonnes cases à cocher. Mais si, allez, les acteurs sont formidables ! Isabelle Huppert, magistrale, avec sa frivolité au bord du gouffre pour interpréter Lioubov, cette «tragique prisonnière d’un monde disparu», «agent du changement autant qu’elle en est la victime» (selon les très beaux mots de Rodrigues) ! Adama Diop, implacable dans le rôle de Lopakhine, déployant dans l’espace évidé de la cour sa vengeance de classe après le rachat du domaine ! Et regardez l’envergure de Grégoire Monsaingeon et de David Geselson – quelles brutes de jeu, non ? Tiago Rodrigues a trop voulu expérimenter Il y a aussi toutes ces métaphores que Tiago Rodrigues sait glisser sans trop les appuyer : la cerisaie, la maison de l’enfance, du passé, cet édifice majestueux d’antan qu’on se refuse de vendre, n’est-ce pas quelque part la cour d’honneur du palais des Papes ? La «comédie» de Tchekhov parle de la force inexorable du changement, de l’incertitude de l’avenir, de la nécessité de solder les comptes, et ne parlerait-elle pas aussi, en ces lieux, du rêve de permanence du théâtre, et de l’injonction qui lui est aujourd’hui faite de s’adapter aux préceptes d’un monde nouveau ? C’est vrai, il y a souvent de la beauté et du panache dans le déni – comme lorsque Isabelle Huppert s’écrie «les datchas, les estivants, c’est d’un vulgaire !» Mais il faut en convenir : voici exactement où en est notre cœur lorsqu’on entend la fille de Lioubov prononcer sur le grand plateau : «Que s’est-il passé ? Je l’aimais si fort. Il me semblait qu’il n’y avait pas d’endroit plus beau que notre cerisaie !» Il s’est passé, sans doute, que Tiago Rodrigues a trop voulu expérimenter. La plupart du temps, le chemin est le suivant : pour un metteur en scène académique, prendre des risques, ça veut dire s’éloigner des conventions. Ici, c’est le chemin inverse. Habituellement auteur de formidables réécritures et de montages de textes, metteur en scène laborantin, il choisit pour la première fois un classique sans rien toucher à la partition. On ne retrouvera donc pas sa façon de tricoter les mots entre récit et incarnation, mais pas non plus son art de flouter les frontières entre acteurs, narrateurs et personnages. A la place, une mise en scène de bon goût, réaliste mais avec ce qu’il faut d’ingrédients scénographiques évocateurs à interpréter (les rails pour figurer la salle de bal, les chaises de jardin vides qui disent la fin d’un monde), une pièce un peu interchangeable, calibrée pour une certaine conception de ce que doit être la grande pièce élégante de la cour d’honneur d’Avignon, là où les précédentes œuvres de Tiago Rodrigues – Antoine et Cléopâtre mais aussi By Heart, Sopro, Bovary – ne ressemblaient qu’à lui. On ne s’y attendait pas, à cette sensation mélancolique, celle du devoir conjugal accompli.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 5, 2021 6:53 AM

|

Propos recueillis par Anne Diatkine - Libération du 5 juillet 2021 Acteurs, metteurs en scène, régisseur… Rencontre avec des professionnels primo-invités au Festival ou débarquant avec une nouvelle casquette. «Jeune acteur, j’ai visité la cour d’honneur avec mes parents. Mon père achète la médaille de la cour. Il me la tend : «Tu me la rendras le jour où tu y joueras.» Il faut que je la retrouve, je ne sais pas du tout ce que j’en ai fait ! C’est ma première fois dans le in d’Avignon et a fortiori dans la cour d’honneur. Ce qui est merveilleux, c’est d’y être invité par un metteur en scène que j’aime et admire, que cela poursuivre notre travail. C’est très réjouissant. En tant que spectateur, j’y ai raté beaucoup de spectacles faute de trouver une place. Mais j’ai un souvenir extraordinaire du Platonov qu’avait monté Eric Lacascade. Ce soir-là, il pleuvait des trombes d’eau, qui occasionnaient de très longues coupures techniques si bien que 1 500 spectateurs se sont barrés. On devenait un tout petit groupe qui se rapprochait du plateau au fur et à mesure. A 3 heures du matin, au moment des applaudissements, il ne devait rester que 400 personnes, transies et trempées, sous des couvertures inondées. L’expérience était tellement folle que je n’ai pas eu envie de revoir le spectacle en salle. La cour d’honneur est impitoyable. On n’y pardonne rien. On y a joué tant de spectacles qui ont marqué l’histoire du théâtre qu’on demande toujours aux acteurs d’y faire date. Nous, on a juste une joie folle à défendre le texte d’un immense auteur.» A.D. Photo © Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 5, 2021 4:24 AM

|

par Anne Diatkine Témoignages

Festival d’Avignon : leur toute première fois Metteuse en scène, autrice de Ceux-qui-vont-contre-le-vent : «C’est comme une sortie magnifique d’un long tunnel» (Photo C. Bellaiche) «On a vécu tellement de frustrations, d’empêchements, d’annulations depuis mars 2020 que rejouer pour la première fois dans le in où on ne s’est jamais produit, survient comme une sortie magnifique d’un long tunnel. On voit soudainement de la lumière. Les répétitions sont encore plus intenses que d’habitude. Le plus difficile, en dehors des dates annulées, a été la dissolution des liens au sein de la compagnie. On n’a pas pu répéter pendant le premier confinement parce que personne ne le pouvait, et pas plus durant le deuxième car les lieux étaient déjà pris ou fermés. J’espère que les grandes retrouvailles avec le public vont agir comme un catalyseur. Longtemps avant la pandémie, mon travail parlait déjà de l’empêchement, du manque, de l’absence. Aujourd’hui, ces thèmes se frottent à l’actualité, et il y a un risque qu’on perçoive tous les spectacles à Avignon sous ce prisme. Plusieurs sujets peuvent être abordés, travaillés pendant les répétitions. Comme les mots n’interviennent pas beaucoup dans mon travail et que je procède de manière très organique ou physique, je n’ai pas immédiatement conscience des thèmes qui passent au plateau. La création de Ceux-qui-vont-contre-le-vent a été faite sur onze semaines étalées sur plus d’un an. On a commencé à répéter le spectacle en février 2020 et aujourd’hui, à quelques jours de la première, on ne l’a pas terminé mais on est très confiants. La compagnie est nomade, en résidence un peu partout en France entre Strasbourg, Saint-Nazaire, Angers et Clermont-Ferrand. Traverser autant de paysages m’inspire. «J’étais allée à Avignon dans le off en 2003, et on n’avait pas joué, c’était l’année de l’annulation de tous les spectacles pour défendre le régime de l’intermittence. Au sein de l’équipe, cela avait provoqué un cataclysme relationnel, affectif, et notre groupe n’avait pas résisté à la crise. Je suis très heureuse qu’on joue au cloître des Carmes, en extérieur. Comme je ne viens pas du théâtre, je ne sacralise pas les salles. Ce qui me touche, ce sont tous les artistes qui sont passés sur ses planches. Bien sûr que cela m’importe d’être dans le in et qu’il soit un festival international. Pour une compagnie qui produit une forme hybride, où le texte n’est pas mis en avant, c’est une chance formidable de pouvoir être vu par des programmateurs de tous les pays. A Avignon, j’ai adoré découvrir Inferno de Romeo Castellucci mais aussi Un ennemi du peuple qu’avait mis en scène Thomas Ostermeier.» A.D

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 5, 2021 3:43 AM

|

par Ève Beauvallet, publié dans Libération le 5 juillet 2021 Guide de survie dans les méandres du in et du off.

Légende photo : Pierre Mifsud présente un travail archéologique sur le vélomoteur et le téléphone à cadran dans "la Collection". (© Anouk Schneider)

La programmation du Festival in est cette année la plus palpitante – ou disons la moins lénifiante – de l’ère Olivier Py. Chouette ! Enfin pas pour vous, lecteurs, puisque la quasi-totalité des spectacles sont déjà complets. Heureusement, Libé est toujours là pour vous guider vers les programmations parallèles du in et enclaves engagées du off où il fera bon de flâner sans s’entretuer pour obtenir un billet.