Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 17, 2024 7:12 AM

|

Par Eve Beauvallet dans Libération - 1er janvier 2024 Entre création, tourisme et cohésion sociale, l’association aveyronnaise Derrière le hublot invente un projet culturel en zone rurale des plus inspirants, à l’heure où le secteur cherche à «réenchanter l’institution». Mais qu’est-ce qu’ils ont tous avec Capdenac-Gare, ville de 4500 habitants nichée sur les rives du Lot ? Qu’est-ce qu’ils ont tous, dans le milieu de la culture mais aussi celui de la transition écologique ou du social, à scruter autant les expériences que mènent dans le grand Figeac, sur les chemins de Compostelle, ou dans les petits bars de l’Aveyron, l’association culturelle Derrière le hublot ? Qui ça, «tous» ? Tous ! Des artistes contemporains comme Abraham Poincheval, des architectes comme Manuelle Gautrand ou le collectif Encore heureux, des photographes comme Nelly Monnier et Eric Tabuchi (Atlas des régions naturelles), des directeurs de théâtre ou de musées soucieux de «réinventer les liens aux spectateurs», des metteurs en scène et plasticiens curieux des projets originaux, sans lieu fixe, qui s’y développent : autour de l’imaginaire de l’autoroute l’A75, autour de celui des refuges pour randonneurs, autour des «services d’art à domicile» pour personnes isolées, autour de banquets funéraires alternatifs… Début octobre, 120 professionnels du secteur fédérés par la Direction générale de la création artistique affluaient sur le causse, curieux d’écouter entre autres les projets interlopes qu’un «enfant du pays», Fred Sancère, 45 ans, mène depuis 1996 sur un périmètre rural d’une centaine de kilomètres. Il y a quelques jours encore, le fondateur et directeur artistique de Derrière le hublot était même reçu au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. A croire que sur ce microterritoire se cache une potion précieuse. Peut-être un des remèdes aux maux dont souffrent les institutions culturelles classiques, cherchant toutes la route vers une nouvelle ère de la démocratisation culturelle. Sans doute aussi, le meilleur des contre-exemples à opposer à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui taclait au printemps cette prétendue gauche de snobs indifférente aux «déserts culturels». «Cette œuvre m’a maintenu en vie» On comprend mieux l’enthousiasme en remontant le cours du Lot pour atterrir, ici, un soir de pluie au bar de l’Hôtel de Paris à Capdenac. Sur la table, un demi d’ambrée et le récit de Jo, 75 ans, ancien cheminot et aujourd’hui «veilleur» à vie. «Veilleur», ça vient du titre donné à un projet artistique hors normes mené l’an passé par Derrière le hublot et qui a impliqué pendant trois cent soixante-cinq jours des habitants du coin, des touristes, des agriculteurs, la pharmacienne, le curé, des élus. Tous les âges, différents milieux socioculturels, quasi aucun profil de spectateur habituel. En haut de la falaise, en surplomb du village, était installé un abri en bois vitré dans lequel une seule personne, chacune son tour, venait «veiller» une heure sur le paysage à chaque lever et à chaque coucher de soleil. Autrement dit : le genre de concept poético-paysager incongru sur lesquels les chiens de garde de la droite dure adorent taper. Délires de bobo, vraiment ? Ce serait un plaisir de laisser Jo leur répondre : amenuisé par un cancer sévère au début du projet, coupé de la vie militante et syndicale qui occupait jusqu’alors sa vie, l’ex-conducteur de train n’ira pas par quatre chemins. «Je dis pas ça pour les flatter, mais cette œuvre, moi, elle m’a maintenu en vie.» Jo habite la maison en surplomb du village, en haut de la falaise, juste à côté de l’abri. Autant dire que ce paysage, il le connaît. «Ça paraît bête, hein, mais je ne l’avais jamais regardé.» En contrebas gît la trace de sa vie professionnelle. Sur la rive gauche du Lot, un entrelacs de rails de trains jouxte des entreprises agroalimentaire et aéronautique. On dit que la petite ville offre une «synthèse exceptionnelle de la révolution des transports». Démarché par l’équipe de Derrière le hublot un jour de marché, Jo a d’abord froncé les sourcils devant le truc de l’abri. Aujourd’hui il sait donner la date de sa première veille – «10 juillet 2022» –, il en fait cinq autres et a accompagné environ 70 autres veilleurs dans l’abri sur toute l’année. «Ici, ce genre d’expériences communes, ça se termine souvent par un apéro ou un resto tous ensemble en bas», se souvient Fred Sancère. Chaque fois, il y avait Jo. Evidemment, admet une autre ancienne veilleuse, certains «se sont emmerdés» dans l’abri : allez, deux d’entre eux ont manqué de chance en se retrouvant face à une vue bouchée par le brouillard matinal. Mais tous les autres, assure-t-elle, ont «adoré». C’est qu’à partir de cette boîte en nid d’aigle est né un curieux réseau de sociabilité, quelque chose qui n’était pas prévu sur le papier. Une petite grappe d’anciens veilleurs continue de se retrouver tous les mois, participe à l’écriture d’un livre sur la petite sentinelle de Capdenac, ont pris contact avec d’autres veilleurs de France. «Faire partie d’une grande chaîne humaine» Le Cycle des veilleurs, initialement conçu par l’artiste Joanne Leighton, a en effet été décliné de Rennes à Montreuil. Toujours en milieu urbain. Capdenac est l’exception, à laquelle la conceptrice elle-même croyait peu au départ. C’est qu’il fallait convaincre 730 riverains de se lever pour certains à 4 heures du matin pour ne rien faire d’autre qu’observer un paysage qu’ils connaissent pour la plupart déjà, d’accepter de se faire prendre en photo à la sortie, d’écrire un petit mot sur le carnet commun. Ça aurait pu être un flop, c’est devenu «leur» abri. «La petite lumière qui s’allumait matin et soir pour indiquer qu’un veilleur entrait me manque, même !» sourit Nadine, attablée à côté de Jo à l’Hôtel de Paris. Comme d’autres habitants, la retraitée avait choisi une date symbolique pour son jour de veille, celle du jour d’anniversaire de la mort de son compagnon. D’autres ont choisi la date d’une rencontre amoureuse, d’une naissance, d’un solstice, d’une pleine lune. Ce qu’Edith, elle, a trouvé émouvant dans l’abri, ce n’était pas uniquement la contemplation, c’était d’«avoir conscience de faire partie d’une grande chaîne humaine, longue d’une année, qui connectait autant de gens. On était à la fois seuls et liés». Fred Sancère a voulu inviter le Cycle des veilleurs chez lui à Capdenac à la sortie du Covid, lorsqu’il cherchait un projet artistique qui puisse parler humblement de solidarité et d’attention collective. L’attachement des riverains à «leur» abri l’a conforté dans le virage qu’il était en train d’entamer : diminuer encore davantage la part de diffusion artistique classique (les spectacles en salle) pour favoriser plutôt les œuvres et aventures fabriquées à partir des données locales (son paysage, ses modes de vies, ses habitants). Elles peuvent prendre la forme de gestes simples, «hors radars», dit Fred Sancère, comme ces balades touristiques alternatives réalisées par des riverains comme Jacques, qui nous raconte le long des étangs l’histoire ouvrière du coin, la mobilisation à laquelle il a pris part contre un projet d’enfouissement des déchets prévu pile sur une incroyable réserve de biodiversité, la tentative de sauvegarde du patrimoine industriel avec les copains. Fred Sancère, lui, balade qui veut dans les arrière-boutiques des boulangeries et charcuterie de son village. Refuge féerique en coquilles Saint-Jacques Une expérience, plus que les autres, a médiatisé la démarche du Hublot : la création depuis 2018 de plusieurs refuges alternatifs sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, menée en complicité avec des architectes, des artistes, les maires des petites communes avoisinantes ou l’énergique présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy, Catherine Marlas, qui vante la façon qu’ont eue tous ces créateurs de «retravailler les savoir-faire locaux, en concertation avec les artisans et les habitants». Dans le refuge féerique tout en coquilles Saint-Jacques où elle nous reçoit dans le froid glaçant de décembre, un livre d’or attend les promeneurs. Dedans, non pas deux ou trois messages, mais plus d’une centaine, souvent émerveillés, sont griffonnés sur les pages. Le dernier date du début du mois. Nicolas, de Bayonne : «Arrivé tard sous une pluie battante, seul, trempé jusqu’au slip, je n’ai pu admirer votre œuvre à la tombée de la nuit. Au lever du soleil, je regarde, je me dis quelle chance d’avoir eu un si bel abri pour dormir.» Le maire de Limogne-en-Quercy nous en lit fièrement une dizaine d’autres en guettant chaque lueur d’admiration sur le visage de la journaliste. Appelons ça «art in situ» si l’on veut, ou «œuvres contextuelles». Elles nécessitent en tout cas de bien connaître le coin. Fred Sancère, lui, ne l’a jamais quitté, à part pour quelques années d’études en anthropologie à Bordeaux. Fils du projectionniste du cinéma local et d’une secrétaire, ce «pur produit de l’éducation populaire» investi depuis enfant dans le milieu associatif, montait dans son bled, à 20 ans à peine, des concerts de punk rock avec ses copains de maternelle. Aujourd’hui, il joue joyeusement son rôle d’anomalie totale dans un secteur culturel où les carrières se font habituellement loin des «trous paumés». Il s’enthousiasme de voir que sa success story du terroir inspire à l’échelle nationale. Il n’aimerait pas le terme «success story» et calmerait sans doute la romantisation. Attention, Derrière le hublot demeure une petite équipe (7 personnes), sans moyens délirants, même si l’obtention en 2020 du label «Scène conventionnée d’intérêt national art en territoire» a donné un coup de pouce. Aussi, «j’aurais beau jeu de dire qu’on est les seuls à expérimenter comme on le fait : Francis Peduzzi au Channel à Calais a ouvert la voie, et aujourd’hui des structures comme Scènes croisées en Lozère ou Pronomades – même s’ils sont uniquement axés sur du spectacle vivant – font aussi un super boulot sur les espaces ruraux». Face à la morosité du secteur culturel (multiplication des conflits sociaux au sein des établissements, flambée du coût de fonctionnement des équipements), lui a l’air de s’éclater au volant de sa vieille Merco propulsée sur les lacets de routes aveyronnaises, occupé à faire ce qu’il préfère : «inventer des manières de faire se rencontrer les gens», développer l’agilité suffisante pour frapper à différents guichets de financements (côté culture, mais aussi côté tourisme, social, territoire). Et transmettre un peu de sa frénésie à inventer son métier sur-mesure. Parce que la mission classique d’un programmateur «c’est un peu chiant, non ?» En tout cas, parfois, «décourageant». Disons que la fameuse «crise des vocations» pour diriger les institutions culturelles, pointée il y a quelques semaines par la ministre de la Culture, tout cela n’a rien d’étonnant. Il l’a d’ailleurs signifié à Rima Abdul-Malak, précise-t-il, en accélérant bien les virages au volant. «C’est bien de former des jeunes gens de la diversité à prendre les rênes des institutions culturelles loin de chez eux. Mais ce serait super de les aider parfois à rester à proximité pour inventer des prototypes.» Légende photo : Un refuge alternatif du collectif Encore heureux, en 2020. (cyrus cornut)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 16, 2024 5:46 AM

|

Par Clarisse Fabre (Berlin, envoyée spéciale) dans Le Monde - le 16 février 2024 La guerre en Ukraine ou à Gaza, la montée de l’extrême droite en Allemagne ont plané sur le premier jour du festival de cinéma allemand, le 15 février. Lire l'article sur le site du "Monde' :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/16/a-la-berlinale-la-politique-s-invite-a-la-ceremonie-d-ouverture_6216883_3246.html

On n’avait jamais vu ça à la Berlinale. Jeudi 15 février, deux heures avant l’ouverture de la 74e édition, qui se tient jusqu’au dimanche 25 février, une action antifasciste prend place non loin du Berlinale Palast, l’équivalent du Palais des festivals, à Cannes, sur la Gabriele-Tergit Promenade. Une vingtaine d’artistes, alignés, brandissent un panneau en carton portant une seule lettre, écrite en capitale, le tout formant ce slogan : « No Seats for Fascists Anywhere » (« pas de sièges pour les fascistes, nulle part »). Ce mot d’ordre vise l’équipe de la Berlinale, alors que les deux directeurs du festival, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek, ont « désinvité », sous la pression du personnel, cinq élus de l’extrême droite allemande (AfD) qui avaient prévu d’assister à la cérémonie d’ouverture, à l’instar de représentants d’autres partis. La montée de l’extrême droite dans le pays, conjuguée à la réunion de membres de l’AfD dans un hôtel de Potsdam, le 25 novembre 2023, en vue de discuter d’un projet d’expulsion à grande échelle d’Allemands d’origine étrangère, ont fortement inquiété une partie de la population, laquelle s’est mobilisée lors de manifestations de grande ampleur, ces dernières semaines. « La Berlinale n’a aucune place pour la haine. La haine n’est pas sur notre liste d’invités », a martelé Mariette Rissenbeek, qui partira à la retraite à l’issue de cette édition. Carlo Chatrian quittera lui aussi ses fonctions et le duo sera remplacé par l’Américaine Tricia Tuttle, responsable du département de réalisation de longs-métrages à la National Film and Television School, à Beaconsfield, au nord-ouest de Londres. Le tapis rouge n’aura pas été seulement une scène glamour. Pendant le cocktail de la cérémonie d’ouverture, une beauté rousse en robe bustier portait un sautoir en strass avec le message « Fuck AfD », tandis qu’un jeune homme noir arborait une cape blanche sur laquelle on pouvait lire : « More Empathy » (« plus d’empathie »). La couleur de la peau a son importance, a souligné la présidente du jury berlinois, la Mexicano-Kényane Lupita Nyong’o, une actrice oscarisée en 2014 pour son rôle dans 12 Years a Slave, de Steve McQueen : « Je suis la première femme noire à présider le jury de la Berlinale », a-t-elle déclaré avec fierté. A ses côtés, la poétesse ukrainienne et membre du jury de la compétition Oksana Zaboujko a raconté sur scène le grand écart de sa journée : le matin même, elle était en ligne avec des proches qui lui racontaient les derniers bombardements russes et leurs nouvelles victimes, avant de se retrouver quelques minutes plus tard à prendre la pose devant un photographe de la Berlinale… La guerre ne se laisse pas oublier : le deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie aura lieu pendant le festival, samedi 24 février, tandis que le conflit mené par Israël dans la bande de Gaza fait rage, en réponse au massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023. Un Ours d’or d’honneur pour Scorsese Il restait quand même encore un peu de place pour le cinéma. L’acteur irlandais Cillian Murphy, dans la course aux Oscars pour son rôle dans Oppenheimer, de Christopher Nolan, est venu présenter le film d’ouverture, jeudi soir, Small Things Like These, de Tim Mielants, un drame un brin psychologisant sur l’exploitation de filles mères dans une institution catholique. Quelques stars américaines sont attendues, comme le réalisateur Martin Scorsese, qui recevra un Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, mais aussi l’actrice Kristen Stewart, qui tient le rôle principal dans un thriller musclé, Love Lies Bleeding, de Rose Glass, présenté en séance spéciale. Côté compétition, Olivier Assayas dévoilera, samedi 17 février, Hors du temps, un film à la veine autobiographique, qui évoque le confinement à la campagne de deux frères avec leurs nouvelles compagnes. Parmi les autres longs-métrages concourant à l’Ours d’or, citons Langue étrangère, de Claire Burger ; Dahomey, de la Franco-Sénégalaise Mati Diop ; Black Tea, du Mauritanien Abderrahmane Sissako ; L’Empire, de Bruno Dumont ; ou encore A Traveler’s Needs, du Sud-Coréen Hong Sang-soo, avec Isabelle Huppert, dont la venue à Berlin est annoncée. Inévitablement, les conflits seront au cœur de plusieurs longs-métrages. Abel Ferrara, aperçu jeudi soir en train de signer des autographes, présentera, les 17 et 18 février, Turn in the Wound, en séance spéciale, un documentaire filmé sur le front en Ukraine, tandis qu’Amos Gitai a choisi une forme performative pour dénoncer, dans Shikun, tourné avant le 7 octobre 2023, la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens, à travers la voix, entre autres, de l’actrice Irène Jacob. Clarisse Fabre (Berlin, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo : Le mannequin sénégalais Papis Loveday tient une pancarte, avec l’inscription « Pas de racisme ! Pas d’AfD ! », sur le tapis rouge devant le Berlinale Palast lors de l’ouverture de la 74e Berlinale, à Berlin, le 15 février 2024. EBRAHIM NOROOZI/AP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 15, 2024 10:23 AM

|

La compagnie havraise s’installe pour deux mois au théâtre de l’Atelier à Paris avec un spectacle qui mêle danse et théâtre autour de la futilité de certaines conversations. Créé en juin 2021, au Havre, ce spectacle au titre déroutant – Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) – s’installe jusqu’au 10 mars 2024 sur la scène du théâtre de l’Atelier à Paris. "Une expérience très nouvelle" pour la compagnie havraise PJPP. " Rester deux mois au même endroit, c’est assez rare", souligne le chorégraphe et interprète, Nicolas Chaigneau. L’originalité du spectacle tient d’abord au choix du thème, à savoir la bêtise humaine, à travers ces situations de la vie courante où les échanges se résument à une succession de banalités dont on a parfois du mal à sortir. L’autre particularité, c’est d’aborder chaque scène tant du point de vue théâtral que chorégraphique. Avec, pour seul décor, dix chaises déplacées au gré des scènes, le spectacle laisse aussi une large part à l’improvisation au niveau du texte. Cela donne lieu à des échanges à la fois totalement plats et décalés sur la différence entre une assiette plate et une assiette creuse... La compagnie PJPP s'installe au théâtre de l'Atelier, à Paris, avec un spectacle original autour de la bêtise humaine. - (FRANCE 3 NORMANDIE / I. Ganne / N. Berthier / C. Lefèvre) Les Galets au Tilleul... est la première partie d’un diptyque baptisé Le Vide(dont le deuxième volet est intitulé Dernière). Derrière ce titre un peu surréaliste,il y a une histoire, racontée en juin 2022 par la chorégraphe et interprète Claire Laureau à nos confrères du journal La Terrasse : "Les Tilleuls, c’est un village près d’Étretat. Nous étions en voiture et Nicolas a affirmé que la plage des Tilleuls était vraiment agréable, les galets étant plus petits… et notre régisseur a dit : 'Non, ils ne sont pas plus petits qu’au Havre'. Ça a généré un débat d’un quart d’heure sans aucun intérêt. Moi, j’étais derrière et ça m’a fait sourire." Travail d'improvisation Cet échange anodin a ensuite donné lieu à un travail durant lequel la troupe a répertorié des personnages et des situations caricaturales évoquant chacun à sa manière une certaine forme de bêtise. Chaque jour, les interprètes se sont entraînés à improviser différentes situations, que nous avons tous vécues, comme : "Parler sans interruption en rebondissant sur son propre discours, être retenu par quelqu’un qui ne cesse de parler et ne mesure pas notre désir de partir ou encore tenter de comprendre quelqu’un qui ne parvient pas à s’expliquer". Mais pas question pour Claire Laureau et Nicolas Chaigneau de "fairele procès de la bêtise, bien au contraire. Ce spectacle en serait plutôt une tendre célébration, car la bêtise n’épargne personne. Et finalement, eux, c’est nous !" Si Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre se focalise sur la bêtise, Dernière, le deuxième volet, est davantage centré sur l'échec à travers l'histoire de deux artistes et de leurs tentatives désespérées pour rendre convaincant un spectacle qui ne l'est pas. Dernière est actuellement en tournée. "Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre" jusqu'au 10mars2024 au théâtre de l'Atelier à Paris-vendredi et samedi à19h/dimanche à15h-durée: 1h-Tarif: à partir de 22euros. "Dernière" en tournée : le 14 mars 2024 à Petit-Couronne (76) et les 16 et 17 mai 2024 à Saint-André-lez-Lille (59). Légende photo : Nicolas Chaigneau, Claire Laureau, Julien Athonady et Marie Rual, les quatre danseurs interprètes de "Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre". (FRANCE 3 NORMANDIE)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 14, 2024 8:34 AM

|

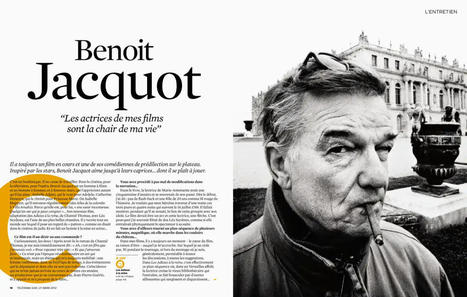

Article publié par Mediapart le 12/02/24 Depardieu, Jacquot, Doillon... Le cinéma français est secoué par les affaires de violences sexuelles. Cette nouvelle onde de choc interroge l’imaginaire d’une industrie tout entière et toute la société. Notre émission en accès libre, avec notamment Judith Godrèche, Anna Mouglalis, Charlotte Arnould et Anouk Grinberg. Judith Godrèche, Adèle Haenel, affaires Depardieu, Polanski, Caubère, Bedos, Brisseau, Doillon, Jacquot, etc. : depuis six ans, l’industrie cinématographique est en première ligne des soubresauts du mouvement #MeToo.

Elle est aussi au centre des résistances et des polémiques. Avec, encore dans de nombreux discours, la figure sacralisée de l’artiste et une culture de l’impunité très française. La dernière séquence, à nouveau portée par le cinéma, marquera-t-elle enfin un tournant ?

Sur Mediapart, Mathieu Magnaudeix et Marine Turchi reçoivent Judith Godrèche, actrice et réalisatrice, les actrices Anna Mouglalis, Charlotte Arnould et Anouk Grinberg, Manda Touré et Marie Lemarchand, actrices et membres de l’Association des acteur.ices (ADA), Noémie Kocher, autrice, actrice et membre de la commission AAFA-Soutiens, et Iris Brey, autrice, réalisatrice et ancienne critique de cinéma. Voir la vidéo (1h52)

Pour cette émission, Mediapart a sollicité, par l'intermédiaire de leurs avocat·es, Gérard Depardieu, Benoît Jacquot, Jacques Doillon, Philippe Garrel. « Pas de réaction ni commentaire », nous a répondu l’avocate de Benoît Jacquot, Me Julia Minkowski. Concernant MM. Depardieu, Jacquot, Doillon, des procédures judiciaires sont en cours et ils bénéficient donc de la présomption d’innocence.

Retrouvez toutes nos émissions en accès libre.

Boîte noire

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2024 6:34 AM

|

Par Laurent Goumarre dans Libération - 9 février 2024 Le metteur en scène fait retentir la verve de «l’Arbre à sang» et «Qui a besoin du ciel», portraits crus de femmes insoumises dans des dispositifs minimalistes. Pas de grands gestes de mise en scène, pas de vidéo, pas de micro, Tommy Milliot, nouveau directeur du Centre dramatique national (CDN) Besançon Franche-Comté jette sur le plateau deux textes contemporains, littéralement coup sur coup. En un, l’Arbre à sang, de l’Australien Angus Cerini, en deux Qui a besoin du ciel de l’Américaine Naomi Wallace. Point commun : portrait de femmes au-delà des larmes. Jouir du massacre D’abord l’Arbre à sang, dispositif trifrontal pour trois chaises et trois femmes, une mère et ses filles, dans une ferme perdue quelque part en Australie, qui exposent par le menu l’assassinat de leur salaud de père. C’est leur récit de Théramène à elles : Ida lui pète les genoux, Ada la gueule et M’man l’achève à coup de calibre 12 dans la nuque «avec une balle dans le cou ta tête de crétin a l’air bien mieux qu’avant», avant de découper et filer tout ça à bouffer aux poules, et s’il en reste on en fera une soupe. C’est réglé, le calvaire a pris fin, dernier acte après des années de terreur familiale, quand «tout ce temps vous saviez, vous faites quoi vous et les autres hommes ? Vous laissez faire, vous laissez faire ce qu’il fait». Alors ce sont les femmes qui se cognent le sale boulot, trois femmes entre elles qui se racontent avec le sadisme jubilatoire du conte l’histoire de leur revanche. Comment ? en y allant direct, à cru, l’auteur a supprimé les pronoms ; ces femmes n’ont pas le temps de la grammaire. Ça n’a rien à voir avec leur condition de péquenaudes white trash, mais avec la nécessité sauvage de cracher une langue primitive, où dire «je» n’a plus de sens. Est-ce que les bêtes disent «je» ? «Me demande juste si qu’on va aller en enfer», s’interroge Ida. «Si qu’en enfer on va alors c’est quoi qu’on vivait avant ?» assène la mère. Des phrases courtes, sans sujet, mais avec des verbes – pour passer à l’acte – et pas mal de compléments – pour jouir du massacre –, le tout bourré d’assonances qui créent du sens et du bruit, le texte travaille un rudimentaire poétique, comme la mise en scène qui compte sur ses trois comédiennes Lena Garrel, Dominique Hollier et Aude Rouanet pour faire le boulot. Et elles le font. Jusqu’à nous servir de la soupe en fin de partie. De la soupe populaire ? OUI. Pause et c’est reparti pour une heure vingt avec Qui a besoin du ciel de Naomi Wallace. Cette fois il y a un décor, enfin, limité à deux murs ocre et une chaise sur laquelle est attachée Wilda Spurlock encore pour quelques jours histoire de décrocher. Wilda est complètement addicte aux opiacés que lui refile depuis des années son docteur. Une fois clean, elle ira faire chanter le patron de l’usine Kentucky Aluminium, elle sait des choses qui pourraient lui rapporter pas mal de fric et peser dans sa décision de fermer l’usine – ce qui plongerait la petite ville ouvrière du Kentucky dans une catastrophe sociale. Arrive sa locataire. C’est Annette Patterson, guide – mais pour combien de temps ? – dans les grottes du parc national de Mammoth Cave, une femme possédée par son sujet dont elle connaît l’histoire invisibilisée : «Ils t’ont appris que le vieux Jules [Verne] avait pas assez d’imagination pour inclure les esclaves qui trimaient tout au fond des grottes pour en extraire les salpêtres du sol ? […] que les premiers guides étaient des esclaves ? C’est eux qui ont ouvert l’âge d’or de la spéléologie !» Et de rappeler les noms de «Stephen Bishop, cet esclave métis qui fut l’un des plus grands explorateurs que Mammoth Cave ait jamais connus […] Will Garvin, Ed Hawkins ! Nick, Matt et Henry Brantford.» Faire acte de résistance Qui a besoin du ciel est l’émancipation de ces deux femmes fragilisées mais combattantes des classes populaires qui dévient du «tracé officiel», et embarquent dans leur colère les sept autres personnages tout aussi cassés. Le texte absolument formidable de Noami Wallace travaille à plein régime la métaphore des grottes – ou comment explorer des voies souterraines pour faire acte de résistance – sans jamais céder au kitsch. Mais côté mise en scène, Tommy Milliot pèche par son application, et trouve, une fois encore, sa force dans ses deux actrices impressionnantes Catherine Vinatier et Marie-Sohna Condé, bien au-dessus du reste d’une distribution malheureusement inégale. Laurent Goumarre / Libération L’Arbre à sang d’Angus Cerini. Qui a besoin du ciel de Naomi Wallace. Mises en scène de Tommy Milliot, jusqu’au 10 février au festival Les Singulier-es au Centquatre. Du 3 au 6 avril et du 10 au 12 avril à La Criée Théâtre national de Marseille.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2024 5:58 AM

|

Tribune d'Hélène Frappat publiée par Le Monde - 13/02/24 Saluant le témoignage de Judith Godrèche, enfin entendue, l’autrice et critique de cinéma dénonce, dans une tribune au « Monde », « l’arnaque du romantisme » qui a engendré le modèle du créateur transgresseur et de sa « muse ». Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/02/13/helene-frappat-ecrivaine-toutes-les-femmes-sur-l-ecran-du-cinema-qui-est-la-vraie-vie-agrandie-sont-des-survivantes_6216262_3232.html

Un vent de révolte souffle sur la France. En donnant voix à la petite fille qu’elle a été, Judith Godrèche a brisé le sortilège par lequel chaque femme, qui n’est « rien d’autre qu’une petite fille qui a grandi », écrivait Henry James (1843-1916), doit vivre en composant avec cette créature encombrante, parfois bavarde, souvent muette, ce petit fantôme effrayé contraint, dès la naissance, à s’armer pour survivre. C’est la révolte des petites filles ! Il semble que notre pays culturellement réactionnaire, cette fois-là, ne pourra pas les museler. C’est quoi le problème de la France ?, me demandait récemment un journaliste du New York Times. Il peinait à comprendre pourquoi la nation autoproclamée des droits de l’homme demeurait la dernière à soutenir (financer, louanger, défendre) des cinéastes bannis des Etats-Unis pour des crimes sexuels, tels Woody Allen ou Roman Polanski. J’ai réfléchi. Peu à peu, des armées de jeunes filles mortes me sont revenues en mémoire, des processions de revenantes ont défilé devant mes yeux, me soulevant le cœur. Le problème français, ai-je répondu, c’est l’arnaque du romantisme. Je parle du mouvement artistique produit par notre XIXe siècle ultrabourgeois et réactionnaire. Ce siècle qui a sanctifié la propriété et l’autorité du père de famille sur sa femme, justifié le meurtre de l’épouse infidèle en qualifiant de « crime passionnel » ce que des historiennes nomment désormais « féminicide », a simultanément engendré notre modèle du créateur transgresseur et de sa « muse ». Corps virginal et bouche muette – un silence évoquant les planches anatomiques de la Grèce antique, où les deux bouches de la femme, utérus et bouche parlante, sont muselées par un même verrou –, « éternel féminin », « morte amoureuse » : la muse est un cadavre de femme, un cadavre de petite fille. La violence et la domination des forts Vous voulez savoir pourquoi la condition féminine existe, qu’on le veuille ou non ? Parce qu’en chaque femme, jeune ou vieille, une petite fille subsiste. Tel le Petit Chaperon rouge auquel Judith Godrèche a comparé, sur France Inter, le 8 février, l’enfant qu’elle a été – une enfant qui a commencé à gagner sa vie à 8 ans en tournant dans des publicités, avant d’être choisie à 14 ans par un loup fier de son « syndrome de Barbe-Bleue », le cinéaste Benoît Jacquot – chaque femme apprend, dès la naissance, que sa vie sera, aussi, une survie. « Le chant du loup est le bruit du tourment qu’il vous faudra souffrir ; en lui-même, c’est déjà un meurtre », écrit Angela Carter dans La Compagnie des loups (Points, 1997). L’écrivaine anglaise, disparue prématurément en 1992, avait entrepris de réécrire Barbe-Bleue, La Belle et la Bête, Blanche-Neige… en adoptant le point de vue de l’héroïne, qui, dans la version traditionnelle, est systématiquement mutique, pétrifiée, opprimée, horrifiée, dégoûtée, épousée, massacrée. Et le cinéma dans tout ça ? Est-ce, comme certains se hâtent déjà de le dire, le méchant épouvantail de nos craintes de (bons ou mauvais) parents ? Eh bien non. Bien sûr, « le cinéma » est notre regard agrandi : il est la loupe qui révèle avec une précision clinique, sur les tournages « donc » sur les écrans, la domination des forts, la violence de la lutte des classes ou, comme le cinéaste Jacques Rivette (1928-2016) était le seul à le dire, « la crapulerie » du pouvoir et de l’argent, du pouvoir que donne l’argent. Jacques Rivette, qui respectait les actrices donc les femmes, faisait des films pour sauver les petites filles des mâchoires des loups qui se referment sur elles, y compris dans la maison de leur enfance, car « les loups possèdent des moyens d’arriver jusqu’au cœur de votre foyer » (Angela Carter, La Compagnie des loups). Les mauvais films de Benoît Jacquot ou Jacques Doillon ont été sanctifiés par le bon goût français, c’est-à-dire par le système d’évaluation esthétique de notre bourgeoisie éclairée. Sa vision du monde repose sur l’arnaque romantique. Une arnaque pour les femmes, pas pour les « grands créateurs », qui s’en réclament en expliquant que dans la France de la Nouvelle Vague, un cinéaste « doit » coucher avec sa muse pour trouver son inspiration. (L’inspiration, encore une trouvaille romantique. N’importe quelle femme artiste sait qu’elle n’a matériellement pas le temps d’attendre l’inspiration.) Cette criminelle idiotie, confondant harcèlement et mise en scène, c’est le (grand) cinéaste Philippe Garrel [mis en cause par cinq comédiennes pour des baisers non consentis] qui l’a dite. Le harcèlement est l’une des formes concrètes de notre romantisme. La théorie de l’« évaporation » Avant d’être enfin « entendue », c’est-à-dire que sa parole se change en vérité, Judith Godrèche avait déjà parlé. A certains éminents représentants de notre bourgeoisie cultivée, hommes et femmes de savoir et de pouvoir (confondant savoir et pouvoir), elle avait raconté les violences morales et physiques que Barbe-Bleue lui faisait subir. Tous ont fait « comme si elle n’avait rien dit ». Pschitt ! La parole, c’est-à-dire la personne de Judith Godrèche, a été « évaporée ». « Evaporation » est la traduction que je propose du terme américain gaslighting. Il nous vient du film de George Cukor Gaslight (Hantise, 1944), où ce génie visionnaire met en scène la continuité qui relie la violence de la norme conjugale et le système de destruction et de négation du nazisme. Ce qui se passe dans la maison de Barbe-Bleue ne peut être isolé de la guerre qui fait rage à l’extérieur. Il n’est pas étonnant que nombre de cinéastes et d’acteurs, actuellement accusés de violences sexuelles et d’abus de pouvoir sur des femmes, continuent de se défendre en dissociant leur vie privée de leur art, souvent politique, souvent « de gauche ». Les petites filles, qui n’ont pas le droit de vote, n’ont plus de temps à perdre à subir ce genre de gaslight. Depuis le temps qu’elles écoutent, bien sages, les grands hommes leur expliquer la vie, et l’amour, et le savoir, et la politique, et le sexe, et l’art, elles s’ennuient. Ces discours pompeux, arrogants, stupides leur donnent envie de dormir. Attention ! Il est risqué de fermer les yeux quand on s’appelle Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Alors les petites filles se passent un film, un vrai film hollywoodien, avec plein de filles sublimes à poil, de minirobes sexy, de talons aiguilles, de faux cils, et aussi des loups terrifiants qui violent en bande, qui mentent, qui massacrent. Ce film, c’est Showgirls, de Paul Verhoeven (1995). Dès la première séquence, l’héroïne qui débarque en stop à Las Vegas (Nevada) est contrainte de sortir un couteau. Le manifeste de Verhoeven appelle une chatte, une chatte : les danseuses de Las Vegas – doubles explicites des actrices d’Hollywood – s’y font maltraiter comme des « putes ». « Toutes » les femmes, sur l’écran du cinéma qui est la vraie vie agrandie, sont des survivantes. Parce que c’est ça qu’on fait : survivre à notre enfance, et à nos loups. « C’est en vivant bien que nous tenons les loups en lisière », écrit Angela Carter. Son Petit Chaperon rouge éclate de rire quand elle comprend qu’elle n’est « la viande de personne ». « Elle ferma la fenêtre sur le chant funèbre des loups et ôta son châle écarlate, de la couleur des coquelicots, de la couleur de ses menstrues et, puisque sa peur ne lui servait à rien, elle cessa d’avoir peur. » Hélène Frappat est écrivaine, critique de cinéma et traductrice. Dernier livre paru « Le Gaslighting ou l’art de faire taire les femmes » (Editions de l’Observatoire, 2023). Hélène Frappat (Ecrivaine) Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2024 5:05 AM

|

Par Jérôme Lefilliâtre et Lorraine de Foucher dans Le Monde - 8 février 2024

« Le Monde » a recueilli trois témoignages visant le réalisateur de « La Fille de 15 ans ». L’avocate de M. Doillon dit vouloir réserver ses explications à la justice.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/08/jacques-doillon-accuse-de-viol-d-agression-sexuelle-et-de-harcelement-par-judith-godreche-anna-mouglalis-et-isild-le-besco_6215477_3225.html

Ce jeudi 8 février sur France Inter, Judith Godrèche a accusé le réalisateur Jacques Doillon d’agressions sexuelles sur le tournage du film La Fille de 15 ans, qui a eu lieu au printemps 1987. Il voulait, a-t-elle affirmé, « la même chose » que Benoît Jacquot, contre lequel la comédienne de 51 ans a déposé plainte mardi pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » commis par personne ayant autorité. « Sur le tournage, c’était hallucinant. Il a engagé un acteur (…), il l’a viré et il s’est mis à la place. Tout à coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe entre lui et moi. On fait quarante-cinq prises. J’enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote et il me roule des pelles. » Tout cela se déroule sous les yeux de Jane Birkin, alors compagne du réalisateur, qui l’a engagée comme assistante sur le film. « Il embrassait vingt fois de suite Judith Godrèche en me demandant quelle était la meilleure prise. Une vraie agonie ! », a raconté Birkin dans son journal intime paru en 2018, Munkey Diaries. Le film La Fille de 15 ans est sorti en salle en 1989. Lors de son interview sur France Inter, Judith Godrèche a aussi évoqué de façon sibylline, et sans entrer dans les détails, d’autres faits qui se seraient déroulés avant ce tournage, au domicile de Jacques Doillon. Dans sa plainte contre Benoît Jacquot, enregistrée le 6 février par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris et consultée par Le Monde, elle décrit précisément les agissements de Jacques Doillon. En l’occurrence, il s’agirait d’un viol qu’aurait commis le cinéaste sur elle, alors qu’elle avait 14 ans. Les faits auraient eu lieu rue de la Tour, à Paris, dans la maison de Jane Birkin. Sollicité par Le Monde, Jacques Doillon, 79 ans aujourd’hui, n’avait pas répondu jeudi après-midi. De même que son avocate, Marie Dosé. « Jacques Doillon découvre ces accusations ce matin par voie de presse, a déclaré cette dernière à l’AFP plus tôt dans la journée. Il les réfute avec force et a hâte de s’expliquer devant la justice. » L’enquête préliminaire, ouverte mercredi par le parquet de Paris, portera sur les faits de Benoît Jacquot et Jacques Doillon dénoncés par Judith Godrèche. Des séances dans le bureau du réalisateur Selon le récit de la comédienne, Jacques Doillon l’a reçue plusieurs fois à cette adresse pour des essais, qui ont finalement débouché sur La Fille de 15 ans – l’histoire d’une adolescente amoureuse d’un garçon de son âge (joué par Melvil Poupaud), et dont le père de ce dernier (Jacques Doillon) va s’éprendre. C’est son agente de l’époque, Isabelle de La Patellière, qui lui aurait fait rencontrer le cinéaste, alors à la recherche d’une jeune actrice pour un film qu’il envisageait de réaliser. « Je crois que c’est un film qui devait s’appeler La Petite Magicienne, dit-elle dans cette plainte. Je le rencontre et je lui dis que j’ai écrit un livre (…). Cela raconte l’histoire d’une fille et d’un frère, et le père essaie de la voler au frère. Je parle à Doillon de mon livre et il me dit de lui déposer mon manuscrit. Quelque temps après, il me rappelle et il me dit qu’il ne va pas faire le film qui devait se faire mais plutôt un film sur moi. Pour ce faire, je devais venir chez lui. » Lors de ces séances préparatoires dans le bureau du réalisateur, « il me fait parler pendant des heures, il prend des notes et il m’enregistre. Il me fait parler de Benoît [Jacquot], il me pose beaucoup de questions sur Benoît », a relaté Judith Godrèche devant les enquêteurs. « Doillon me demande un jour de m’allonger sur le lit et il me dit que pour la respiration il faut qu’il se rapproche de moi pour pouvoir vraiment écrire ce personnage. Il m’embrasse, la pièce est fermée, je ne sais pas si Charlotte [Gainsbourg] ou Jane [Birkin] sont là. Il me met les doigts dans la culotte et il me fait allonger sur le lit, et avec son jean, en portant toujours son jean, il se met à se frotter sur moi pour se faire jouir. » Dans les archives personnelles de Judith Godrèche, il subsiste deux lettres qu’elle assure avoir reçues de Jacques Doillon à la même époque. Si elles ne sont pas datées, la comédienne a conservé une enveloppe où l’on reconnaît l’écriture du cinéaste. Elle a été affranchie le 26 octobre 1987 dans le 16e arrondissement de Paris, là où étaient domiciliés Jacques Doillon et Jane Birkin à l’époque. Cette enveloppe a été envoyée à Judith Godrèche rue Rambuteau, à Paris, là où l’adolescente vivait alors avec son père. Deux lettres signées « Jacques » Sur l’une de ces deux lettres figure le dessin d’un gros cochon avachi, sous le regard de plusieurs personnages. En dessous, un texte manuscrit parfois difficilement lisible, signé par « Jacques », dont voici des extraits : « Voici un cochon (femelle), mérité ou non. (…) J’aimerais être ainsi attaché avec ce timide sourire sur mon [mot illisible] beau visage. (…) Je n’aimerais pas être comme ce paisible animal avec ton ombre derrière moi. Ne te laisse pas engloutir par Venise. » En juillet 1987, Judith Godrèche a passé quelques jours dans la cité italienne avec Benoît Jacquot. Dans l’autre, au verso d’une gravure en noir et blanc représentant une transaction entre un marchand ambulant et un habitant, il a griffonné : « Pardon de ne pas dessiner mais Rembrandt fait ça très bien (pour moi). C’est un vendeur de mort-aux-rats, on imagine donc que tu vis dans cette aimable demeure et que le bonhomme achète le bon produit pour se débarrasser de toi, mais il ne s’est pas aperçu que tu es partie à Venise et qu’il peut donc dormir tranquille. (…) J’espère qu’il pleut sur Venise, que tu passes ton temps à faire la gueule et que tu es donc invivable. Baiser sur ton front juvénile. Jacques. » En 1987, Benoît Jacquot et Jacques Doillon, par ailleurs proches amicalement et artistiquement, semblaient se disputer Judith Godrèche comme actrice et comme « partenaire ». Le premier, au cours d’une rencontre avec Le Monde, se souvient du tournage de La Fille de 15 ans qui s’est mal passé : « Judith se plaignait de lui. A ce compte-là, lui aussi il va avoir sa ration. » « Il m’a embrassée de force » D’autres comédiennes portent des accusations contre le réalisateur. C’est le cas d’Anna Mouglalis, qui détaille au Monde une agression sexuelle dont elle raconte avoir été victime de sa part. « C’était à l’été 2011, se souvient l’actrice de 45 ans. Jacques Doillon venait de faire tourner mon compagnon de l’époque, Samuel Benchetrit, avec sa fille, Lou Doillon, pour le film Un enfant de toi. Samuel a invité Doillon à nous rejoindre dans ma maison de famille, près d’Uzès. Il est arrivé avec un bébé, son enfant, qui n’avait que quelques mois, et qu’il s’amusait à faire manger solide alors qu’il était beaucoup trop petit. Cela m’avait choquée. Il m’avait aussi offert la biographie de Sophie Tolstoï et m’avait dit vouloir monter la pièce La Jalousie au théâtre avec moi. » « Un soir après le dîner, nous n’étions plus que deux dans la pièce. C’était dans la cage d’escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j’allais rejoindre Samuel qui s’était couché plus tôt. Il m’a embrassée de force et je l’ai repoussé. C’est sidérant de tenter un truc pareil, dans ces conditions-là. Il y a un tel sentiment d’impunité, une telle réification. » Anna Mouglalis dit ne plus se souvenir si elle avait raconté à l’époque cette scène à Samuel Benchetrit. « Je n’ai plus jamais revu Jacques Doillon après cela », ajoute-t-elle. Contacté par Le Monde, Samuel Benchetrit n’a pas souhaité répondre. De son côté, Isild Le Besco, qui a dénoncé des « violences psychologiques ou physiques » de Benoît Jacquot, relate au Monde avoir travaillé « quatre ou cinq semaines » avec Jacques Doillon sur la préparation d’un film sorti en 2001, Carrément à l’ouest. Des séances se sont déroulées selon elle au printemps 2000 au domicile du réalisateur, près du quartier Saint-Paul à Paris, et auraient inspiré une partie du scénario. « On improvisait. Je me souviens que lui parlait d’un ton monolithique pendant des heures, c’était d’un ennui monstrueux. » « Mais, lorsque j’ai refusé de coucher avec lui, il m’a retirée du projet et a donné le rôle à sa fille », affirme Isild Le Besco. De fait, au casting de Carrément à l’ouest, on trouve Lou Doillon, la fille que le cinéaste a eue avec Jane Birkin. Comment la proposition a-t-elle été formulée ? « Mes souvenirs sont vagues, reconnaît la comédienne. C’était assez subtil, dans le non-dit. Juste après mon refus, il m’a dit qu’il allait donner le rôle à Lou. A l’époque, ce que j’avais surtout trouvé injuste et abusif était de ne pas avoir été payée pour ce travail. Alors qu’il avait pris mes mots. » Le prochain film de Jacques Doillon, CE2, doit sortir en salle le 27 mars. Il raconte l’histoire d’une fillette harcelée à l’école par des camarades de classe. Jérôme Lefilliâtre et Lorraine de Foucher Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 12, 2024 11:55 AM

|

Enquête de Marine Turchi dans Mediapart - 8 février 2024 Judith Godrèche, Adèle Haenel, affaires Depardieu, Polanski, Bedos : depuis six ans, l’industrie cinématographique est en première ligne des soubresauts du mouvement #MeToo. Au centre des débats, la figure sacralisée de l’artiste et une culture de l’impunité très française.

C’est encore par la porte du cinéma que #MeToo ressurgit en France. Dans Le Monde et sur France Inter, l’actrice Judith Godrèche accuse deux figures du cinéma d’auteur français, Benoît Jacquot et Jacques Doillon, de violences sexuelles lorsqu’elle était mineure. Elle a déposé plainte mardi 6 février pour « viols sur mineure ». Alors qu’elle avait 14-15 ans, la comédienne affirme que les deux réalisateurs, âgés eux d’une quarantaine d’années à l’époque, auraient successivement abusé de leur pouvoir pour avoir des relations sexuelles avec elle. Elle dénonce en particulier une relation d’« emprise » de six années avec Benoît Jacquot – des faits que conteste le cinéaste de 77 ans, évoquant une relation amoureuse. Sept ans plus tôt, Judith Godrèche avait été l’une des nombreuses femmes à témoigner dans l’affaire Weinstein, qui a lancé l’onde de choc #MeToo depuis Hollywood. En France, le mouvement, plus taiseux, est « relancé » par la prise de parole, en 2019, dans Mediapart, de l’actrice Adèle Haenel, « une date historique ». Cinq ans plus tard, c’est à nouveau un scandale dans l’industrie cinématographique qui provoque un séisme : l’affaire Gérard Depardieu. Entre-temps, le #MeToo français a été alimenté par des accusations visant d’autres personnalités du monde du spectacle : les cinéastes Roman Polanski, Luc Besson (qui a bénéficié d’un non-lieu), Nicolas Bedos et Philippe Garrel ; le metteur en scène Michel Didym, les comédiens Philippe Caubère, Ary Abittan, Sofiane Bennacer, etc. C’est aussi de cette industrie que sont venues les résistances les plus retentissantes : la « tribune Deneuve » qui, en 2018, dénonçait le mouvement #MeToo (une « campagne de délations » ; une « justice expéditive ») et défendait « une liberté d’importuner » ; et, plus récemment, le texte de 56 personnalités prenant la défense de Gérard Depardieu, au motif qu’il est « le dernier monstre sacré du cinéma » et qu’en le mettant en cause, « c’est l’art que l’on attaque ». Comment expliquer ce rôle central de l’industrie cinématographique dans le mouvement #MeToo, alors que les violences sexuelles touchent tous les milieux ? Le principal vecteur de la culture du viol Le cinéma n’est pas un secteur comme un autre : il tient une place centrale dans la culture populaire. C’est par lui que sont véhiculées un grand nombre de représentations, parmi lesquelles des stéréotypes sexistes et des images relevant de la culture du viol. Les violences y sont souvent banalisées, érotisées ou pas nommées comme telles. « Si le cinéma est un endroit qui fabrique des stéréotypes, qui déploie une culture du viol et de l’inceste, c’est parce qu’il montre le plus souvent les agressions sexuelles du point de vue des hommes, et les dépeint comme des moments de plaisir pour les hommes, explique Iris Brey, docteure en théorie du cinéma, autrice et réalisatrice. Cette culture de l’agression comme moment érotique participe de transformer le public, qui ne va pas savoir reconnaître l’agression et l’agresseur. » Cet effet est renforcé par un autre, selon l’autrice : l’« effet de projection », « encore plus fort dans le cinéma que dans d’autres secteurs comme la politique ». « Par l’aspect star-system, beaucoup de gens s’identifient aux comédiens. Beaucoup d’hommes ont voulu être Depardieu, et c’est très troublant de penser que la personne qu’on a fantasmée ou à laquelle on s’est identifié peut aussi être un agresseur. » Un lieu où se déploie le pouvoir Comme tout milieu où se côtoient pouvoir et précarité, l’industrie du cinéma est aussi propice aux violences sexuelles et sexistes, et surtout à l’omerta. Car ces violences sont avant tout des abus de pouvoir. Entre, d’un côté, des producteurs, réalisateurs ou comédiens influents, et de l’autre, des actrices désireuses d’obtenir des rôles dans un milieu très concurrentiel, et des intermittent·es contraint·es d’atteindre leur quota d’heures, la relation est forcément asymétrique. La croyance dans le génie et le pouvoir absolu du créateur est plus forte que la conviction qu’il faut protéger des adolescentes. Delphine Chedaleux, historienne « Que cette industrie soit peuplée de prédateurs, c’est le cas de n’importe quelle autre industrie. Mais elle montre bien comment le pouvoir peut se déployer, insiste Iris Brey. Un producteur, un réalisateur ont tous les pouvoirs : ils peuvent décider si le film se fait ou non, et avec qui. L’actrice sait qu’elle peut se faire éjecter à chaque moment, donc elle se tait souvent. » « Ce système autorise à exercer un pouvoir discrétionnaire et à généraliser les abus de pouvoir. Dans une entreprise classique, l’abus de pouvoir du patron est dénoncé. Pas dans le cinéma », relève Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques à l’université Bordeaux-Montaigne et animatrice du site collectif de critique féministe « Le genre et l’écran ». Mythe du génie créateur et alibi artistique À ce constat universel s’ajoute une spécificité française, liée à la fois au rapport particulier au cinéma en France, à la configuration spécifique du champ cinématographique hexagonal et à une forme d’« exception culturelle » : la sacralisation de la figure du grand réalisateur ou acteur. Pour comprendre cette particularité, il faut plonger dans l’héritage du cinéma d’auteur français. « Il y a un lien étroit entre la façon dont s’est constitué le champ cinématographique en France depuis les années 1960 et le système de prédation qu’il constitue », analyse l’historienne du cinéma Delphine Chedaleux, maîtresse de conférences à l’université de technologie de Compiègne. La « politique des auteurs », inventée dans les années 1950 par de jeunes critiques masculins (François Truffaut, Jean-Luc Godard…) qui deviendront les réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, a consacré « la puissance du réalisateur », explique l’universitaire. Finie la position prédominante des scénaristes et des techniciens, les réalisateurs prennent le pouvoir : la valeur d’un film ne se mesure plus « à sa qualité technique ou à son succès », mais « au geste artistique du réalisateur, désormais considéré comme un créateur solitaire, à la manière des peintres ou des écrivains ». En conséquence, estime Delphine Chedaleux, l’histoire du cinéma repose « sur les “grands hommes” et leurs œuvres », permettant un « redoutable dispositif de pouvoir » et de « protection des prédateurs ». À LIRE AUSSI Dans le cinéma, des violences sexuelles systémiques 3 novembre 2019 Les violences, le harcèlement ou la maltraitance sont ainsi souvent masqués ou justifiés par la liberté artistique ou l’intérêt supérieur de l’œuvre. Sur le tournage du Dernier Tango à Paris (1972), le réalisateur Bernardo Bertolucci et l’acteur Marlon Brando avaient piégé l’actrice Maria Schneider en simulant par surprise une scène de viol avec du beurre qui a traumatisé à vie la comédienne. « Est-ce que ce n’est pas le prix à payer pour les chefs-d’œuvre ? », avait justifié en 2018 le critique de cinéma Éric Neuhoff dans l’émission « Le Masque et la Plume », sur France Inter. Cet alibi artistique va de pair avec la prétendue « séduction à la française », une « exception culturelle » souvent brandie par les voix hostiles à #MeToo et au « puritanisme américain ». « En France, il y a les trois G : galanterie, grivoiserie, goujaterie », avait dénoncé Isabelle Adjani au moment de l’affaire Weinstein, expliquant que « glisser de l’une à l’autre jusqu’à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l’arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs ». « C’est le droit de cuissage légitimé par la puissance de l’art », résume Geneviève Sellier, pour qui « le mythe du génie créateur sert à masquer le fait que la domination masculine continue à s’exercer ». Ce mythe est alimenté par des critiques de cinéma comme des metteurs en scène, qui théorisent la « relation particulière » qu’ils devraient entretenir avec « leurs » comédien·nes. Ainsi, le cinéaste Philippe Garrel, dont cinq femmes ont dénoncé dans Mediapart des propositions sexuelles lors de rendez-vous pour des rôles, avait expliqué : « Comme beaucoup de réalisateurs de la Nouvelle Vague, j’aimais tourner avec la femme dont j’étais amoureux et la filmer. » À LIRE AUSSI Des faveurs sexuelles contre un rôle dans un film : plusieurs femmes incriminent Philippe Garrel 30 août 2023 Le réalisateur et producteur Luc Besson, accusé de violences sexuelles par neuf femmes, avait lui aussi insisté, lors de son audition par la police en 2018, sur la relation pleine d’« affect » avec les actrices et expliqué qu’il avait besoin d’être amoureux de ses comédien·nes pour travailler. « Pour en tirer le meilleur, il faut avoir une relation intime au plan émotionnel. [...] Je reconnais être tactile avec les gens et être dans l’affectif. [...] Une actrice peut s’asseoir sur mes genoux au cours d’un tournage. » Sept ans plus tôt, le cinéaste Benoît Jacquot avait revendiqué, dans un documentaire réalisé par Gérard Miller (lui-même visé depuis par des accusations de violences sexuelles), cette « relation d’ordre amoureux » qui doit « nécessairement » exister avec ses comédiennes. Mais il était allé plus loin, en expliquant que « faire du cinéma » était « une sorte de couverture » pour certaines « mœurs », de la même manière qu’il existe des couvertures « pour tel ou tel trafic illicite ». Évoquant sa relation avec Judith Godrèche, il parlait alors de « transgression » et se disait bien conscient « qu’au regard de la loi », « on n’a pas le droit en principe ». « Mais ça, j’en avais rien à foutre », souriait-il, en ajoutant d’ailleurs que cette pratique suscitait, « dans le landerneau cinématographique », « une certaine estime » et « admiration ». Voici le passage (à 6 min 38 s) : Lien vers la vidéo Totem et tabous © Vidéo Totems et tabous « Ces pratiques de prédation, connues de tous, sont euphémisées, voire applaudies comme des marques de transgression, souligne Delphine Chedaleux. La croyance dans le génie et le pouvoir absolu du créateur est plus forte que la conviction qu’il faut protéger des adolescentes, voire des petites filles. » L’historienne se souvient que, étudiante en fac de cinéma, il y a vingt ans, ses professeurs « les plus antiféministes étaient les plus ardents défenseurs de la transgression artistique » et criaient, pour certains d’entre eux, « à la cancel culture, avant que le mot ne soit inventé, à propos de ce qui se passait dans les facs américaines, déjà très mobilisées contre la culture du viol et le sexisme ». Encore aujourd’hui, cette « orthodoxie auteuriste » structure très profondément le cinéma en France, et plus largement les mondes de l’art. Pour l’universitaire, « ce culte du génie créateur est un masculinisme, un système de protection de la domination masculine et d’anéantissement des voix contestataires qui menacent ce système – que ces voix proviennent des rangs intellectuels (critiques, universitaires) ou du milieu professionnel lui-même (les victimes) ». Geneviève Sellier ajoute qu’alors que le cinéma d’auteur « se présente comme subversif », il est « en fait le milieu le plus réactionnaire et le plus archaïque dans son fonctionnement ». Une « culture de l’impunité » française Dans ce contexte, faire émerger la question des violences sexuelles, a fortiori dans leur dimension systémique, est forcément difficile. Lors de notre enquête au sein du monde du cinéma, en 2019, des productrices, réalisatrices, actrices déploraient que « la déflagration #MeToo » n’ait pas réellement traversé l’Atlantique, que « le #MeToo français ait été plus taiseux et petit », que « les noms ne soient pas sortis » alors que « tout le monde les connaît ». « Dans les épisodes précédents de #MeToo en France, le milieu du cinéma avait globalement échappé à la reddition des comptes, aussi bien dans le cinéma commercial et populaire que dans le cinéma d’auteur », abonde Geneviève Sellier. De fait, le nombre de personnalités accusées de violences sexuelles depuis l’éclosion de #MeToo est nettement plus important aux États-Unis qu’en France, où la culture de l’impunité est plus forte, estiment les universitaires interrogées. C’est parce que les affaires sont peu nombreuses que, lorsqu’elles sont révélées, elles n’en finissent pas de retentir. À l’image du témoignage d’Adèle Haenel, et de son geste, devenu iconique, lors de sa sortie de la cérémonie des César en 2020, pour protester contre les trois trophées récompensant Roman Polanski. Mais la sociologue Laure Bereni a noté à quel point l’écho exceptionnel rencontré par la prise de parole de la comédienne était dû à des conditions sociales « improbables » : celles d’une actrice devenue plus puissante que le réalisateur qu’elle accuse – un renversement des rapports de pouvoir extrêmement rare. Mais quatre ans après sa prise de parole, force est de constater qu’Adèle Haenel a dû quitter le monde du cinéma. Gérard Depardieu a lui profité de cette complaisance très française, alors qu’une partie des agissements étaient sous nos yeux. Ce qui s’explique aussi par « sa position de go-between entre cinéma d’auteur et cinéma grand public », selon Delphine Chedaleux. « D’un côté, il a manifestement bénéficié d’une énorme impunité artistique : c’est un “monstre sacré” qui prête son corps hors norme et sa voix à la “grande” culture française [en interprétant des chansons de Barbara – ndlr]. De l’autre, les agressions dont il est accusé semblent associées, dans un certain nombre de discours médiatiques, à sa vulgarité toute “populaire” et aux excès qui la caractérisent. » À LIRE AUSSI Gérard Depardieu, une complaisance française 11 avril 2023 Ainsi, l’actrice Emmanuelle Devos, questionnée dans l’émission « 28 minutes », sur Arte, a associé le comportement de Depardieu à sa vulgarité et au cinéma grand public où les enjeux financiers sont importants, lui opposant le cinéma d’auteur, qu’elle dépeint comme un lieu protégé de tels agissements (« des gens très bien élevés », qui « ne sont pas du genre à vous coincer entre deux portes »). Certaines voix – encore rares – fustigent cette complaisance très propre au cinéma. « Cette protection, ce spectacle de l’impunité, ça suffit », a réagi l’actrice Anna Mouglalis dans l’émission « C l’hebdo », sur France 5, le 20 janvier. Pour la comédienne, qui avait dénoncé dans Mediapart le comportement de Philippe Garrel, il subsiste « une érotisation de la domination » dans cette industrie, où les producteurs ne protègent pas toujours les employé·es sur les tournages, comme dans le cas de Depardieu. Marine Turchi / MEDIAPART Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" Légende photo : Charlotte Arnould, Judith Godrèche, Adèle Haenel et Anna Mouglalis. © Photomontage Mediapart avec AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 12, 2024 11:21 AM

|

Par Guillaume Lasserre dans son blog de Mediapart - 10/02/24 Au Théâtre de la Bastille, Gurshad Shaheman plonge les spectateurs dans cinquante ans d’histoire iranienne à travers les monologues entrelacés de trois sœurs qui sont aussi sa mère et ses tantes. Elles partagent la scène avec trois comédiennes contant leur existence. Autour de tables dressées, les « Forteresses » invitent au banquet de la vie. « Je me souviens de vastes palmeraies intégralement brûlées Le soleil se couchait De part et d’autre de la route Il y avait ces immenses palmiers calcinés (…) »

Un banquet. Sur scène, c’est à un banquet que sont littéralement conviés les spectateurs, un banquet donné en l’honneur de trois femmes, qui sont aussi trois sœurs, un banquet au décor feutré et aux allures persanes qui, passant de l’intime au politique, déroule le récit de leurs vies et avec lui cinquante ans de l’histoire récente iranienne. Des protestations contre le pouvoir du Shah à la Révolution de 1979, de désillusion en répression, de divorces en exil, l’histoire familiale se meut en fresque historique et politique sur l’Iran. Jeyran, Shady et Hominaz partagent la scène avec trois comédiennes qui incarnent leur histoire, leur enfance, leurs études, leur mariage, les naissances, leur divorce, une distanciation qui, renforcée par leurs présences parfois spectrales, donne à la pièce une tonalité étrange, comme si le corps et la voix étaient disjoints, comme si les fantômes du passé venaient troubler la fête, comme si le récit de ces vies douloureuses était nécessaire pour briser la « forteresse des larmes » et revenir à la vie. Il sera question des violences subies qu’elles soient d’État ou conjugales, de la négation du corps féminin, impur, privé de tous ses droits, de l’Allemagne et de la France comme destin pour deux d’entre elles, et de l’Iran pour la troisième, demeurée à Téhéran. Mêlant la musique aux mots – interprétant notamment des chansons azéries dans une langue interdite par le pouvoir islamique –, le metteur en scène retrace les destins de sa mère et ses tantes, trois sœurs nées au début des années soixante à Mianeh, une petite ville des montagnes de l’Azerbaïdjan iranien qui, par leur courage et leur dignité, mais aussi par la joie d’être là, le plaisir de danser et chanter, emportent tout sur leur passage.

« Comme un mirage au soleil » C’est en 2018 que le Gurshad Shaheman, à la fois acteur, performeur, metteur en scène et auteur, a eu l’idée de la pièce. Il présente alors au Festival d’Avignon son spectacle « Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète » qui porte sur scène les histoires d’amours interdites et les récits de guerre de jeunes exilés originaires du Moyen-Orient. L’occasion pour sa mère, qui vit à Lille, de venir découvrir la pièce, ainsi que pour sa tante, installée depuis près de vingt ans à Francfort en Allemagne. Elles sont rejointes par leur sœur cadette restée à Téhéran. C’est la première fois depuis onze ans que les trois sœurs se retrouvent, séparées depuis la Révolution par trois pays et deux continents. « J’étais touché de les voir ensemble après toutes ces années, de constater combien leur lien restait solide malgré les revers du destin, les années de séparation et malgré des choix de vie parfois radicalement opposés » explique Gurshad Shaheman dans sa note d’intention. « Je les regardais dans les rues d’Avignon, au milieu de cette grande fête du théâtre dans laquelle elles se fondaient parfaitement et je les trouvais vraiment romanesques, pour ne pas dire théâtrales ». Après l’exil, les trois sœurs ont vécu éloignées les unes des autres, dans des langues et des cultures distinctes qui suscitent trois visions différentes des évènements vécus. Il y a d’abord sa mère, arrivée en France en 1990, puis sa sœur cadette qui, deux ans plus tard et avec ses deux enfants, entame un long et âpre parcours de migration jusqu’à Leipzig en Allemagne. Lorsqu’elles se retrouvent à Avignon en 2018, Gurshad Shaheman les écoute faire le bilan de leur vie, de leurs réussites et de leurs échecs, leurs joies et leurs peines. « Je me disais que je tenais là le sujet de ma prochaine pièce » explique-t-il. Il écrit le spectacle à partir des entretiens qu’il mène auprès de sa mère et de ses tantes, préférant à l’aspect documentaire la puissance poétique que ces récits peuvent susciter. Il entremêle ainsi trois monologues racontant trois existences à l’âge des bilans, trois voix qui se succèdent et se complètent, trois voyages intérieurs, à chaque fois l’inventaire d’une vie. Lorsqu’il invite sa mère et ses tantes à jouer sur scène dans une pièce qui fait le récit de leurs vies, Gurshad Shaheman doit faire face à leur désir de théâtre qui les réjouit autant qu’il les paralyse, d’autant que seule sa mère parle le français. « Je suis présent sur scène aux côtés de ma mère et ses sœurs. Nous sommes les hôtes de cette réception. Nous accueillons les spectateurs, les guidons à leurs places et leur proposons gâteaux et bonbons » explique-t-il. Pour la scénographie, il s’inspire des restaurants en plein air du nord de Téhéran où l’on mange assis sur des lits recouverts de tapis et installés sur des cours d’eau. Sur scène, c’est une partie des spectateurs qui est invitée à s’y poser, brisant ainsi le quatrième mur qui sépare la scène de la salle. « Ne jamais faner et mourir » Chaque récit est pris en charge par une comédienne franco-iranienne qui vient en quelque sorte doubler l’une des trois sœurs, engendrant une dissociation entre le corps et la voix, la mère et les tantes réalisant les actions théâtrales. Chaque protagoniste est donc scindé en deux. Entre réalisme, burlesque et abstraction, les interprètes expérimentent le plateau pour la première fois. Portées par une musique électro-acoustique, les voix des actrices inscrivent le texte dans une bande son originale qui englobe la totalité de la pièce, seulement rompue au moment où se termine l’un des trois chapitres qui la composent, chacun étant clos par une chanson azérie interprétée en direct par Gurshad Shaheman. « C’est ma seule contribution vocale au plateau, le reste du temps je ne suis qu’une oreille dans laquelle les trois femmes déversent le récit de leurs tourments » précise-t-il. Le choix de l’azéri, la langue maternelle, est aussi un choix politique puisqu’il s’agit d’une langue réduite au silence par la culture dominante perse. « Les récits intimes seraient incomplets si je ne faisais pas résonner cette langue interdite haut et fort dans le théâtre » confie-t-il encore. Dans son premier spectacle, « Pourama Pourama », Gurshad Shaheman parlait de lui, racontait sa vie, revenant sur son enfance en Iran pendant la guerre avec l’Irak, son adolescence vécue seul avec sa mère dans l’exil et les débuts de son apprentissage du français, et ses premiers émois amoureux, les peurs, les peines, les combats intimes, les moments heureux aussi. Ses tantes et sa mère y étaient déjà présentes en tant que personnages secondaires. Avec « Les Forteresses », il renverse le point focal pour les placer au centre, devenant, lui, la personne qui écoute. Durant trois heures, chacune correspondant à vingt ans de vie, la petite histoire se mêle à la grande, des destins individuels construisent une histoire collective. Frères, mari ou père, il est beaucoup question du rapport aux hommes. Comment vit-on dans une société où il est extrêmement compliqué de décider pour soi quand on est une femme ? Pourquoi décider de partir ? pourquoi décider de rester ? On est submergé par l’immense tendresse qui émane de cette saga familiale traversant plus d’un demi-siècle, le récit de trois femmes hors du commun, militantes de gauche ayant fait la révolution de 1979 et connu les désillusions de la république islamique, traversé une guerre de huit ans, trois femmes confrontées aux fracas du monde, dont la seule présence sur scène irradie la pièce. En transcendant le réel, Gurshad Shaheman la teinte d’une incandescence poétique bouleversante. LES FORTERESSES - Texte et mise en scène Gurshad Shaheman. Avec Guilda Chahverdi, Mina Kavani, Shady Nafar, Gurshad Shaheman et les femmes de sa famille. Assistant à la mise en scène Saeed Mirzaei. Dramaturgie Youness Anzane. Création sonore Lucien Gaudion. Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy. Lumière Jérémie Papin. Régie générale et régie lumière Pierre-Éric Vives. Costumes Nina Langhammer. Régie plateau et accessoires Jérémy Meysen. Maquillage Sophie Allégatière. Coaching vocal Jean Fürst. Coordination et diffusion Anouk Peytavin - La Ligne d’Ombre. Production et administration Emma Garzaro - La Ligne d’Ombre. Direction de production Julie Kretzschmar - Les Rencontres à l’échelle - B/P. Production La Ligne d’Ombre et les Rencontres à l’échelle - B/P Coproduction Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes, TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Pôle arts de la scène - Friche la Belle de Mai, Centre culturel André Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, Le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt national art et création - nouvelles écritures, la Maison de la Culture d’Amiens et Les Tanneurs (Bruxelles). Accueil en résidence Le Manège (Maubeuge), Les Rencontres à l’échelle - B/P structure résidente de la Friche la Belle de Mai et Les Tanneurs (Bruxelles). Avec le soutien de la DRAC Hauts-de- France, la région Hauts-de-France, du fonds SACD Théâtre, la Spedidam et de l’Onda - Office national de diffusion artistique. Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association SACD - Beaumarchais (2019) et de l’aide à la création ARTCENA. Remerciements à Sophie Claret, Camille Louis, Judith Depaule et Aude Desigaux. Les Forteresses sont parues aux éditions Les Solitaires Intempestifs en septembre 2021. Spectacle vu au Théâtre national de Bretagne à Rennes le 23 novembre 2023. Théâtre de la Bastille du 5 au 11 février 2024. Légende photo : Les Forteresses, Gurshad Shaheman © Agnès Mellon

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 12, 2024 7:21 AM

|

Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 08/01/24 En ce début d’année 2024, la marionnettiste et metteure en scène Bérangère Vantusso succède à Jacques Vincey à la direction du Théâtre Olympia, Centre Dramatique National de Tours. Elle entend y défendre une programmation théâtrale hybride, structurée autour des quatre saisons de manière à donner le temps de la rencontre. Après la compagnie Les Anges au Plafond, nommée à la tête du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen en 2021, c’est une autre marionnettiste qui est nommée au Théâtre Olympia, Centre Dramatique National (CDN) de Tours : Bérangère Vantusso. Directrice de la compagnie trois-six-trente qu’elle fonde en 1999 après une formation en tant que comédienne au Centre Dramatique de Nancy, ainsi que depuis sept ans du Théâtre-Studio de Vitry, l’artiste voit sa nomination et celle de Camille Trouvé et Brice Berthoud des Anges comme « le signe que la marionnette gagne du terrain, que le plafond de verre qui a longtemps empêché la reconnaissance et le développement de cette discipline est en train de casser. J’ai craint que la création du label Centre National de la Marionnette (CNMa) replie les marionnettistes sur leur réseau, mais ce n’est heureusement pas le cas », observe l’artiste. Bérangère Vantusso a elle-même toujours veillé à ne pas cantonner son travail et celui de sa compagnie au réseau de la marionnette : elle s’appuie sur des lieux dédiés à cette discipline qu’elle découvre en 1998 à la Sorbonne nouvelle, mais développe aussi des relations fortes à des lieux généralistes. Elle est désignée artiste associée de plusieurs Centres Dramatiques Nationaux : celui de Toulouse, de Lille, de Sartrouville et de Tours (de 2016 à 2018). C’est ainsi, sous la direction de Jacques Vincey, qu’elle rencontre l’équipe du Théâtre Olympia. En dix ans, elle y présente six créations qui sont à l’image de la ligne artistique qu’elle va défendre à la tête de ce Centre Dramatique National : « théâtraux mais hybrides, faisant toujours appel à d’autres pratiques que je le jeu, comme la danse, le cirque, les arts plastiques… ». Pour un théâtre au cœur des disciplines « On dit souvent que les artistes prenant la direction d’un CDN ne choisissent pas leur équipe. Ce n’est pas mon cas. J’ai beaucoup apprécié travailler avec celle du Théâtre Olympia, pour des projets aussi divers que L’Institut Benjamenta que j’ai créé à Avignon en 2016 – le soutien du CDN de Tours a alors été très précieux car il s’agissait là pour moi d’un tournant – et ma création jeune public et tout-terrains Longueur d’ondes ». « Pour mon travail, la taille de l’équipement du CDN de Tours est idéale, de même que pour ce que j’ai envie de développer avec les artistes. En la matière je commençais à ressentir les limites du Théâtre-Studio de Vitry, où j’ai beaucoup appris ». À travers sa programmation, qu’elle structure autour des quatre saisons avec des temps forts lors des équinoxes et des solstices – « un pour la rentrée en septembre, un sur l’envie de rester au chaud en décembre, au printemps le festival WET qui avait déjà lieu à cette période et en juillet un rendez-vous hors-les-murs dans tous types de lieux –, Bérangère Vantusso fait découvrir des artistes aux théâtres aussi hybrides que le sien. Ses six artistes associés disent beaucoup de l’identité plurielle que la nouvelle directrice souhaite donner au Théâtre Olympia. Pendant quatre ans, Vimala Pons, Frédérique Aït-Touati, Youssouf Abi Ayad, le collectif régional Machine Molle et les auteurs Nicolas Doutey et Béatrice Bienville déploieront leurs univers très différents les uns des autres, mais toujours au carrefour de plusieurs disciplines. « En quatre ans, nous aurons le temps d’inventer avec les artistes des manières de travailler ensemble, selon leurs envies. Car je veux éviter autant que possible d’avoir recours à des procédés clé en main, aussi bien en matière de programmation que de relation avec les publics ». Ralentir, pour rencontrer Au Studio-Théâtre de Vitry, Bérangère Vantusso a essentiellement travaillé sur la recherche, proposant à des artistes des espaces de rencontre, des ateliers indépendants de tout projet de création. Cette notion de durée, l’artiste va cette fois l’éprouver sous la forme d’une programmation : « tous les artistes invités viendront présenter non pas une, mais au moins deux créations, parmi lesquelles si possible une destinée au jeune public, à qui je souhaite proposer davantage de spectacles. Par exemple, le public pourra découvrir la nouvelle création d’Alice Laloy, Le ring de Katharsy que nous coproduisons, ainsi que sa pièce pour la jeunesse À poil. Même chose pour Samuel Achache : en plus de Sans tambour créé en 2022 au Festival d’Avignon, il viendra jouer Chewing gum silence, sa pièce musicale à partir de 6 ans, coproduite par Banlieue Bleue. Je souhaite ainsi permettre aux spectateurs de vraiment approcher l’univers des artistes, de ne pas simplement consommer des spectacles ». C’est aussi dans cette optique que Bérangère Vantusso a pensé avec son équipe un projet au long cours avec les publics, qu’elle nomme « Confluences ». « L’idée est de relier chacun des artistes associés à un groupe de spectateurs constitué lui aussi pour quatre ans. Chaque groupe aura son rythme de rencontre, adapté aux possibilités des artistes. Je tiens aussi à laisser libres les formes sur lesquelles pourront déboucher ces rencontres : texte, promenade, podcast, pièce de théâtre… ». Le Jeune Théâtre en Région Centre, jeune troupe qui se renouvelle régulièrement et contribue à la permanence artistique du lieu – « son existence a été pour moi une grande motivation dans ma candidature », dit notre interlocutrice –, sera elle aussi impliquée dans ce dispositif. Elle sera également sollicitée par les artistes associés, certainement par Bérangère Vantusso elle-même, et continuera à programmer le WET créé par Jacques Vincey. Ce festival dédié à la jeune création théâtrale a su s’imposer comme un rendez-vous majeur pour les professionnels autant que pour le public. Il allait donc de soi pour la nouvelle directrice de le faire perdurer, avec quelques modifications lui permettant de faire au mieux écho avec l’ensemble du projet. Dialoguer en Région, avec l’Europe « Si Tours et plus largement la région Centre m’intéressent, c’est qu’on y trouve toutes les structures nécessaires pour développer un projet autour des écritures théâtrales hybrides. Nous allons par exemple travailler avec L’Hectare, Centre National des Arts de la Marionnette de Vendôme, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) à Tours ou encore le Centre Chorégraphique National de Tours. Nous co-programmerons des spectacles et mettrons en place des rencontres entre artistes de champs disciplinaires différents ». Au-delà de ce vertueux réseau régional, le Théâtre Olympia s’ouvre à l’Europe avec la création d’un nouveau temps fort. Non pas un festival, « même le contraire » dit Bérangère Vantusso. Chaque saison, il s’agira pour le CDN de se mettre à l’écoute d’un pays en invitant un artiste emblématique de sa scène, en orientant son comité de lecture vers ses écritures contemporaines, en organisant avec l’Université de Tours des rencontres sur l’organisation de la création là-bas, en programmant lors du WET le spectacle d’une jeune compagnie du cru… « Pour la première année, ce sera l’Italie. La situation politique y est très critique et les artistes y sont en grande difficulté, ce qui peut nous faire craindre le pire car ce qui arrive en Italie ne tarde souvent pas à arriver en France… ». Cette réflexion à l’échelle européenne peut encore se lire à travers la prochaine pièce de Bérangère Vantusso, une adaptation par Nicolas Doutey du Rhinocéros de Ionesco qu’elle jouera au Théâtre Olympia. « L’auteur écrit cette pièce en 1959, en pleine construction de l’Europe qui est aujourd’hui en bonne voie de déconstruction. Je suis une Européenne convaincue mais je vois que cela est difficile à mettre en œuvre. Il me semble que l’art peut être un moyen de fédérer les énergies, de garder des liens. Il est important d’affirmer que les replis sur soi sont dangereux ». Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 11, 2024 4:23 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 9 février 2024 Bernard Sobel reprend, jusqu’au 18 février, sa mise en scène crépusculaire d’une élégance irradiante de la tragédie d’Hölderlin.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/09/la-mort-d-empedocle-fragments-un-vertigineux-face-a-face-avec-l-ultime-au-theatre-de-l-epee-de-bois_6215576_3246.html