Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2016 7:30 PM

|

Par Alain Piffaretti dans Les Echos

« Le mois Molière », festival de théâtre et de musique qui se déroule chaque année à Versailles en juin, est le fer de lance de la politique culturelle de la ville. Une politique considérée comme vitale par la cité.

Faire rayonner Versailles autrement que par son château est une gageure pour son maire. Ce mois-ci, comme tous les ans, la ville organise un festival de théâtre et de musique baptisé « Le mois Molière ». Le fer de lance d'une politique culturelle propre à la ville, qui s'émancipe volontiers des thématiques du château. « Pour la ville, le château constitue une chance. Mais il y a toujours le risque d'être éclipsé, d'autant que les moyens de communication ne sont pas de même niveau », analyse François de Mazières, député-maire de Versailles, ancien conseiller culturel de Jean-Pierre Raffarin et ancien patron de la Cité de l'architecture. Selon la municipalité, l'enjeu n'est pas seulement symbolique ! Pas de dynamisme économique sans vie culturelle à offrir aux habitants et aux salariés des entreprises que la ville aimerait séduire. Pour François de Mazières, les sociétés qui s'installent dans l'agglomération sont aussi attirées par son image de créativité et de culture. Blizzard Entertainment, l'un des leaders mondiaux des jeux vidéo (World of Warcraft, Starcraft...), a par exemple déménagé son siège européen dans la cité historique en 2011. La qualité de l'offre culturelle à Versailles (théâtre, musique, danse) a joué dans la décision du patron du groupe. Avec plus de 500 salariés, Blizzard est aujourd'hui l'un des plus importants employeurs privés de la ville.

Concurrence

Les enjeux autour du Grand Paris renforcent les ambitions de Versailles. « Le maire nourrit des espoirs culturels à l'échelle du Grand Paris. Même s'il ne fait pas de déclarations tonitruantes sur le sujet, il compte imposer la ville comme l'une des capitales culturelles du département, voire de la région », soutient l'un de ses proches. Une volonté de faire de Versailles un « Oxford français », renforcée par la concurrence de Saint-Quentin-en Yvelines. La « ville nouvelle » qui possède depuis le début des années 1990 un théâtre au statut de scène nationale, se voit bien aussi incarner le renouveau culturel dans le département. En face, Versailles, qui comptait déjà un conservatoire régional, une école d'architecture, une école du paysage, des chorales réputées, etc., mise donc sur son festival qui attire désormais plus de 100.000 spectateurs chaque année. Organisé dans une multitude de lieux (jardins municipaux, parcs, cours, salles de spectacle et... grandes écuries du château), il met en scène les troupes de la ville (8 compagnies sont en résidence à l'année) et celle du théâtre Montansier, à côté d'autres talents. Certaines troupes ont été repérées au Festival d'Avignon par le maire lui-même, qui, fait rare, endosse le costume de directeur artistique, entouré d'une équipe de bénévoles. « Le Festival s'adresse au plus grand nombre et participe ainsi à la grande vitalité culturelle de la ville », insiste François de Mazières. Dans ce domaine, comme dans d'autres, Versailles est loin de se cantonner au répertoire classique. On connaît le succès planétaire des groupes Air et Phoenix. Et, cette année, le groupe d'électro-pop Saint-Michel, en résidence musicale à Versailles, s'est d'ailleurs produit dans le cadre du mois Molière.

À NOTER

La grande majorité des 350 représentations du mois Molière sont gratuites. Le budget consacré à l'achat des spectacles représente environ 200.000 euros.

Alain Piffaretti

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2016 6:26 PM

|

Une exception grenobloise ? par Elise Colin-Madan, publié dans Les Antennes

Monsieur le Maire de Grenoble, Je ne peux plus faire autrement que de vous écrire.

Grenobloise, je le suis. Je proviens d’une espèce bien particulière qu’on appelle les « chauvins ». J’ai grandi à Grenoble, ma famille et mes amis sont à Grenoble, j’ai fait ma scolarité et étudié à Grenoble. Mon parcours s’est poursuivi à Paris pour des raisons professionnelles et universitaires, mais la ligne TGV Paris-Grenoble reste ma meilleure amie, dans l’attente d’un retour rapide dans la capitale des Alpes.

Grenobloise chauvine certes, pourtant je ne fais pas de ski, je n’aime pas la neige, je n’ai jamais apprécié faire de la montagne hormis la Bastille et, d’accord, j’aime quand même les noix et les gratins dauphinois. Vous me direz alors : pourquoi cet amour de Grenoble ? Et je répondrais, précisément parce que je l’estime être « une ville émancipatrice », que vous semblez vous aussi porter de votre vœu.

Grenoble épanouit car elle est proche de l’équilibre parfait : une ville grande mais pas trop, une ville avec un accès facile à la nature mais aussi avec un vrai centre-ville, une ville où l’on se déplace facilement, une ville étudiante mais pas que, une ville à la fois scientifique et culturelle, une ville avec quatre saisons bien marquées, une ville géographiquement bien située à distance raisonnable de la mer, de l’Italie, de la Suisse et de Paris, en d’autres termes, une ville riche de sa diversité, de sa pluridisciplinarité et de sa mixité.

Grenoble historique, c’est aussi ainsi que j’aime ma ville. En l’occurrence, dans le cas de Grenoble, l’histoire ne se voit pas, elle se porte, car c’est avant tout une histoire culturelle et récente dont elle est le symbole : frémissement révolutionnaire, écrivain romantique, terre de Résistance, berceau du planning familial, innovation urbaine, et j’en passe. C’est aussi son histoire imbriquée, d’abord dans celle de la décentralisation culturelle, puis de la démocratisation culturelle et de l’utopie urbaine, qui a permis une application concrète d’une culture émancipatrice à l’échelle d’une ville, notamment à partir de l’élection d’Hubert Dubedout à la Mairie en 1965. Notons à cet égard le rôle clef qu’a pu jouer la ville dans la théorisation des politiques culturelles, et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui encore l’Observatoire des Politiques Culturelles se trouve précisément à Grenoble. Son fondateur, René Rizzardo, fervent défenseur de la démocratie participative et militant à Peuple et Culture, n’a jamais envisagé les arts et la culture autrement que comme des espaces de vie démocratique et d’expression citoyenne. D’après lui, l’évaluation des politiques culturelles ne devrait jamais « [être] détournée de sa finalité démocratique », permettant ainsi de « [guetter] ce qui bouge pour sans cesse faire aussi bouger les lignes » 1 . Les exemples d’innovations dans le domaine culturel grenoblois ne manquent pas, mais quelle fierté, d’un temps que je n’ai pourtant pas connu, le 13 février 1968, de savoir qu’André Malraux, Ministre de la Culture, inaugure la Maison de la Culture avec ces mots : « la première raison d'être de cette Maison de la Culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doive se passer aussi à Grenoble ». Une Maison de la Culture intimement liée à une vision culturelle ambitieuse et porteuse d’un idéal démocratique : Catherine Tasca, directrice de 1973 à 1977 deviendra Ministre de la Culture et Michel Orier, directeur de 2002 à 2012, sera nommé Directeur général de la Création artistique au Ministère de la Culture. Vous admettez que, « fondamentalement, […] la décentralisation a dû bon » 2 . Grenoble est une ville qui a toujours pensé la culture, et qui s’est donnée les moyens de porter ses idées au sommet de l’Etat pour les mettre en application.

Evoluant dans ce bouillon-grenoblois-socio-culturelle-favorable, entre MJC, sorties scolaires et évènements plein air, c’est ainsi que je découvre Joël Pommerat, il y a 10 ans, grâce à l’option théâtre du lycée Stendhal. Cette même année s’éveille en moi le goût du débat, de l’échange, de la politique, m’amenant à m’investir dans le club UNESCO de ce lycée et ce principalement par la voie théâtrale. Me voici aujourd’hui, 10 ans après, au moment même où mes idéaux sont profondément ébranlés par une dérive chronique des organes politiques, les yeux bien écarquillés, à lire dans le journal Libération : « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle » 3 . Quelques vents glacés m’étaient déjà parvenus, mais là, ce fut une douche vraiment très froide.

Vous préconisez souvent le débat : commençons-le.

« Culture » est un des mots de la langue française les plus polyphoniques. A la municipalité de Grenoble, on parle de « cultures » au pluriel. Je n’ai rien contre, au contraire, je pense que l’utilisation du pluriel est toujours plus juste au regard de la multiplicité des usages. Plusieurs sens cohabitent : la culture comme altérité, comme interculturalité et la culture comme valeur artistique, avec l’idée d’ouvrir l’expression, la créativité. C’est principalement sur ce deuxième sens que je souhaite vous interpeller, car il m’apparaît indispensable et fondamental pour le bien être d’une ville, de sa population et de sa démocratie locale, de bien s’entendre sur les définitions culturelles et d’envisager les arts et la culture comme structurellement capables de donner à voir pour laisser à penser.

A la municipalité, une commission présidée par l’« Adjointe Cultures » est nommée : « Commission Temps libre et Savoirs : Culture, Sport, Education, Jeunesse, International ». Comme le disait le socialiste Michel Durafour en 1961, à l’époque Adjoint au Maire de SaintEtienne : « Nous posons, nous, le problème du "loisir supérieur", c’est-à-dire le loisir qui a pour but non seulement le divertissement de l’homme, mais son enrichissement, le développement de toutes ses facultés et en particulier son jugement, seul garant de sa liberté » 4 . Il faut donc bien s’entendre sur la définition de « loisir », il ne s’agit pas là simplement d’un luxe, mais bien d’un des aspects garants de la vitalité démocratique. Votre commission a choisi d’associer la culture au « temps libre » et aux « savoirs ». La démonstration précédente aura, je l’espère, démontré que la culture, tout comme les savoirs, ne peut pas être associée uniquement au temps libre, car elle doit être structurante et non périphérique. C’est du moins une vision qui a historiquement été défendue par la gauche et plus encore par l’extrême gauche. Cette vision n’est pas infondée, car où peuvent réellement se dérouler les débats si ce n’est au cœur des espaces culturels ? Quels meilleurs endroits que ces derniers pour développer la ville émancipatrice ? Ces espaces culturels sont des lieux de rencontres, de propositions, d’échanges, de bouillonnement d’idées, de mixités. En dehors des transports publics et des espaces commerciaux, il existe peu de lieux où tout un chacun se rencontre, peu de lieux aussi favorables et propices que les espaces culturels pour porter le débat citoyen que vous désirez : la culture étant par essence socialisation. Vous l’admettez d’ailleurs vous-même : « La culture est un formidable espace public » 5

Dans cette logique, comme l’explique Jean-Claude Richez : « l’éducation populaire procède d’une double démarche qui favorise l’accès du plus grand nombre à la culture (à la culture comme condition d’exercice de la citoyenneté), en même temps qu’elle met en commun des savoirs et des compétences (la notion d’enseignements mutuels et d’éducation active est consubstantielle au programme et à la démarche d’éducation populaire) »6 . Michel Durafour, fervent défenseur de l’éducation populaire, estimait d’ailleurs que, étant donné que « la culture est le complément naturel de l’école », les subventions à l’éducation et à la culture devraient être identiques7 . Jamais aucune collectivité n’a réussi un tel pari, et encore moins l’Etat, et l’on s’extasie lorsque la part réservée à la culture dépasse 1% de son budget. Pourquoi un tel décalage ? Sans doute parce que le plus souvent le terme « loisir » renvoie la culture à quelque chose de non prioritaire, un amusement superficiel à l’heure où la priorité est aux crises. Ainsi la vision fondamentale de la culture comme garante du bon fonctionnement démocratique est biaisée. Et vous semblez tomber vous-même dans le piège : « je prône un modèle de sobriété et de frugalité, notre objectif, c’est d’avoir des activités économiques correspondant à nos besoins fondamentaux (mobilité, sécurité, éducation, alimentation) »8 , ou encore, « la culture avoisine 1% du budget de l’Etat, voilà qui relativise l’idée d’un modèle "dispendieux" » 9 , allant même parfois jusqu’à une forme de chantage et une mise en concurrence des priorités : « on n’est pas avec des acteurs culturels qui vont nous dire, sanctuarisons la culture, et tant pis, les 20 millions [d’économie] faites-les sur le social ou faites-les sur l’éducation ». Et pourquoi la culture serait-elle toujours la première à trinquer ? Monsieur le Maire, permettez-moi de reprendre vos termes : la culture est un « besoin fondamental ».

Pourtant, votre municipalité n’a pas fait exception et a indéniablement attaqué le secteur culturel financièrement, ce qui est aussi, de fait, une attaque politique. Vous refusez d’admettre ces baisses de subventions comme un signe politique et répétez10, comme un argument d’autorité, que votre contrainte est d’ordre économique, l’endettement de Grenoble étant fort. Seriez-vous donc en train de nous dire que vous appliquez une politique d’austérité ? Vous dénonciez pourtant dans le préambule de vos 120 engagements les « logiques austéritaires qui visent à restreindre toujours plus l’intervention publique » 11 . Vous dénonciez encore cette politique austéritaire sur France Culture tout récemment : « nous vivons je crois une glissade dangereuse, que ce soit avec l’Etat d’urgence, que ce soit avec les politiques d’austérités » 12 . Vous pourriez me rétorquer que le principe de réalité est plus fort que la volonté politique, et je vous répondrais « mais alors, que garantit votre politique plutôt qu’une autre ? Quel est même l’intérêt d’un débat politique ? ». Êtes-vous en train de nous faire l’aveu que la puissance monétaire a vaincu le pouvoir politique ? Ou alors distinguez-vous la politique nationale de la politique locale ? Quel est le sens de « Grenoble, une ville pour tous » dans ce contexte délétère ? Sans vouloir vous accabler de questions, je garde toutefois à l’esprit, qu’en 1983, quand François Mitterrand met en place la rigueur, le Ministère de la Culture n’est pas impacté. Il s’agissait là d’un signe, d’un signe lié à des valeurs, des valeurs dites « de gauche ». Sans doute est-ce ce manque de signes clairs dans votre municipalité qui brouille les cartes en laissant le sentiment d’une politique de plus en plus illisible. Car de quel bord politique est cette municipalité ? La question se pose quand vous semblez sous-entendre que la politique culturelle ambitieuse de ces dernières années est responsable de cet endettement : « La présence finalement extrêmement forte de scènes labellisées, elle n’est pas que le fruit du miracle et de la décentralisation culturelle, elle est aussi le fait d’une réalité aujourd’hui économique de la ville de Grenoble qui a la fiscalité la plus élevé de France, le 5e endettement de France pour les villes de plus de 100 000 habitants, et qui a une épargne nette négative, donc qui doit en l’espace de 3 ans trouver 20 millions d’euros d’économie » 13 . Sans commentaire…

Vous parlez alors de coopération, de mutualisation, comme si ces pratiques économiques, de même que les pluri-financements, n’existaient pas déjà depuis longtemps dans le milieu culturel. Il n’y a rien de révolutionnaire dans ces fonctionnements que vous suggérez et ils ne sont pas parvenus jusque-là à compenser les désengagements de l’intervention publique. A vous lire ou vous écouter, il semblerait que pour vous la culture soit avant tout un coût : vous justifiez les baisses de subventions à la MC2 en considérant que la ville est déjà bien gentille de mettre « le bâtiment à disposition de la structure, pour un montant non facturé de 1,7 million d’euros » 14 ; vous vous scandalisez des précédentes gestions des espaces culturelles, notamment au Théâtre de la Ville où « la réalité [à votre arrivée était de] 100 euros de subvention par ticket vendu ! Voilà pourquoi [vous avez] voulu changer le mode de gestion » ; et vous continuez en expliquant, qu’« à Paris par exemple, le théâtre privé n’est pas autant subventionné » 15 . Peut-être défendez-vous alors le mécénat privé ? Mais jusqu’à quel point ? Car si la culture s’envisage réciproquement comme une offre qui s’adapte constamment à la demande, l’art ne sera plus effectivement qu’un outil au service d’un monde auquel j’espère vous n’aspirez pas : un monde marchand, dicté par la politique du chiffre et du rendement. Il faudrait aussi avoir à l’esprit qu’un investissement de mécénat donne lieu à des déductions d’impôts, c’est-à-dire très concrètement à de l’argent en moins dans les caisses de l’Etat. Peuton donc y voir un déguisement du désengagement de l’Etat ? Et ne serait-ce pas un pouvoir supplémentaire donné aux entreprises, en termes d’affichages d’une part (dommage pour une municipalité qui souhaite supprimer la publicité), mais aussi en termes d’autorité créative, car il reste en effet plus facile d’obtenir du mécénat pour des arts ou des structures dites « légitimes » que pour des projets expérimentaux et exigeants. Pourtant, sans expériences ni échecs, la création est anesthésiée. C’est précisément ce que Frédéric Martel a reproché à Nicolas Sarkozy : « en valorisant le divertissement contre l’art, en défendant le mainstream au nom du peuple, et en érigeant en règle ses préférences spontanées (j’aime / j’aime pas), il a minoré les dimensions d’exigence, d’effort intellectuel, d’émancipation, d’authenticité et tout simplement d’étonnement de la culture. Ainsi, tout en prétendant le contraire, il a participé à la perte des repères et à la privatisation rampante des pratiques culturelles » 16 . Alors oui, une vision culturelle ambitieuse nécessite des financements publics à moins que votre vision culturelle soit totalement étrangère à l’idée d’une culture service public ? Il me semble pourtant que vous seriez contre la présence d’immenses panneaux publicitaires, à l’effigie de grandes marques, sur les façades de la mairie ou des écoles. Où placez-vous donc la culture pour la déconsidérer à ce point ?

Que l’on se rassure, si l’on se réfère aux couleurs politiques des élus de votre municipalité, on retrouve facilement les grandes valeurs fondatrices dites de « gauche » en matière culturelle. Chez Europe Ecologie Les Verts, aucune ambiguïté ne semble apparaître, la culture s’imbrique dans la vie sociétale : « La sensibilisation aux pratiques artistiques et à la culture depuis le plus jeune âge et l’accès à une éducation de qualité pour tous sont des pré-requis pour tout changement de société » 17 . De même au Partie de Gauche, Jean-Luc Mélenchon explique que « nous devons mettre la culture à l’école, partout » 18. La relecture de vos « 120 engagements pour Grenoble » est rassurante, elle-aussi, quant au projet politique de la municipalité, entre égalité, démocratisation et éducation populaire : « nous donnerons plus à ceux qui ont moins » (préambule), la Journée des Tuiles sera « une fête pour la démocratie du monde entier » (engagement 18), nous « [ferons] de la culture pour tous et partout » (engagement 107), « L’art et la création n’ont rien du supplément d’âme » (engagement 107), nous « [lierons] la politique culturelle et l’éducation populaire » (engagement 108), nous « [soutiendrons] fortement les pratiques artistiques et culturelles. La culture, la création sont des leviers d’émancipation, de découverte et de remobilisation. Elles peuvent concourir à la lutte contre les inégalités, l’isolement, l’échec scolaire » (engagement 109). Comment expliquer alors cette sensation de fausse note ?

A travers vos interventions, vous semblez sans cesse remettre en question la politique de démocratisation de la culture, notamment lorsque vous dites : « il y a matière à travailler, […] la démocratisation de la culture qui a porté beaucoup de chose en termes de médiation, mais il y a eu aussi, du coup, une séparation entre la culture, l’art, l’éducation, l’éducation populaire, et que nous devons travailler aussi ces questions et parler de solidarité, de coopération » 19. Pensez-vous sincèrement que les structures culturelles, en particulier grenobloises, ne travaillent pas déjà en coopération et dans une dynamique d’élargissement des publics ? Qu’elles ne s’appuient pas sur un réseau solide et historique déjà constitué ? Je ne crois pas que l’on puisse totalement dissocier les ressentis, les émotions et les motivations des spectateurs, du travail des institutions. Les deux sont très souvent liés, considérant aussi qu’il existe une émotion attachée aux institutions. Au lieu de valoriser les institutions en place, vous souhaitez une « culture pour tous » dans la rue et l’espace public, où chacun est artiste. L’intention n’est pas inintéressante, cependant la culture ce n’est pas que de l’évènementiel, ce n’est pas que de l’éphémère. De même qu’on ne devient pas citoyen sans apprentissages, l’appréhension de la culture nécessite un processus, comme la lecture, le calcul ou la gestion municipale. Il ne suffit pas de dire qu’on va favoriser la culture partout, il faut l’accompagner. Il ne s’agit pas non plus de placer la culture sur un piédestal, mais d’admettre qu’elle favorise la mise en mouvement et la réflexion. Vous semblez vouloir remettre à sa place la culture en expliquant qu’elle « ne peut pas se dire qu’elle est le rempart unique et ultime contre l’émergence du Front National » 20. Pensez-vous un instant que les acteurs culturels aient cette arrogance ? Il s’agit simplement de reconnaître pleinement le rôle qu’a aussi la culture dans l’ouverture des esprits, de l’esprit critique, et donc dans la possibilité de lutter contre les pensées totalitaires et dogmatiques. « La culture pour tous » ne peut donc pas être envisagé comme un déni de l’individu au profit de l’unique collectif, au risque de dérives idéologiques. C’est pourquoi, dans un autre temps, pas si lointain, Frédéric Mitterrand lui opposait « la culture pour chacun », une vision qu’il souhaitait développer principalement autour de l’individu. De votre côté, vous optez pour une formulation mixte et ambigüe : « la culture est affaire d’individuation collective » 21. Ambigüe car quelle est la part de l’individuation et du collectif lorsque votre emploi du « tous » sert le plus souvent des discours à charge contre les politiques culturelles institutionnelles ? Pour ne prendre qu’un exemple, vous affirmez régulièrement que les structures culturelles ne sont pas fréquentées par « tous » alors que vous reconnaissez volontiers « l’existence de cultures élitaires, [qu’]il serait malhonnête [d’]écarter entièrement » 22 . Que faut-il donc comprendre ? Pensez-vous réellement que les professionnels, les amateurs, voire les espaces culturels eux-mêmes soient excluant ? A l’annonce de la fermeture de trois bibliothèques, notamment dans les quartiers les plus sensibles de Grenoble, d’autres ne font pas la même analyse : « la bibliothèque fait partie d’un ensemble nécessaire et utile. Sans cela le quartier pète ! », ou encore, « on est en train de tuer le [quartier], le seul cœur qui bat c’est la MJC, la Maison des habitants et la bibliothèque. […] Si les gamins ne vont plus à la piscine ou à la bibliothèque, on ne pourra plus les tenir ! » 23 .

Joël Pommerat vous reproche un certain mépris vis-à-vis des élites et, dans le même temps, rapporte des propos que vous auriez tenus sur un « logiciel de pensée Malraux-Lang » périmé. Fondées ou non, ces deux idées semblent incompatibles, car si le « logiciel de pensée MalrauxLang » renvoie à la démocratisation de la culture, il est de fait conçu pour donner accès au plus grand nombre à la culture, et donc pas seulement aux élites. D’autre part, parler d’« élite » au sujet des institutions culturelles c’est précisément cibler une élite dite « intellectuelle ». Une chose reste très gênante, car n’est-ce pas le savoir et la connaissance qui permettent de bien vivre sa citoyenneté ? Une des missions de l’éducation populaire a toujours été d’« éduquer le peuple au suffrage universel [pour] garantir la démocratie »24. Cet idéal n’est pas nouveau, Les Lumières parlaient déjà d’« instruire et plaire » et historiquement, pour Gérard Noiriel, « la philosophie et le théâtre visent les mêmes objectifs : [faire triompher la raison éclairée] » 25. Il n’y a pas d’entre-soi lorsqu’une réelle politique de démocratisation de la culture est en place, précisément pour pallier à ces phénomènes. De même, si l’intervention sur Pina Bausch de votre Adjointe Cultures se vérifiait, à savoir d’être « fière » de ne pas connaître cette immense chorégraphe allemande, il y a de quoi être profondément dérangé. Ne pas être condescendant et naïf certes, mais de là à revendiquer l’ignorance de ce pourquoi l’on est en fonction, admettez la faute. Que diriez-vous si un Ministre de l’Ecologie revendiquait ne pas connaître l’énergie solaire ou éolienne ? Le choix de Pina Bausch est de plus très mal choisi, cette chorégraphe ayant su soulever de vrais phénomènes populaires et transporter des générations entières de spectateurs par la beauté et la puissance de ses gestes chorégraphiés. Venter une culture populaire n’est pas forcément synonyme de rejet et de mépris des projets exigeants : Antoine Vitez défendait par exemple l’objectif d’un théâtre « élitaire pour tous ». Je repense alors au préambule de vos 120 engagement, « nous donnerons plus à ceux qui ont moins », et commence à m’inquiéter : que souhaitez-vous donner ?

En parlant de « privilégiés », de « nantis » ou d’« élite », vous reprenez également les arguments les plus fréquents de la droite et de l’extrême droite, tout comme ceux de Nicolas Sarkozy et de François Fillon : « Notre politique culturelle est l’une des moins redistributive de notre pays. Financée par l’argent de tous, elle ne bénéficie qu’à un tout petit nombre » 26 . Dans une logique presque identique, vous auriez développé l’idée qu’il serait nécessaire d’arrêter de « dire que la culture, c’est cher mais [de dire davantage] que c’est du développement économique […] et que peut-être les gens pourraient venir en tourisme à Grenoble pour la culture ». Nous l’avons déjà évoqué, la culture ne devrait pas être envisagée comme un domaine rentable, au même titre que l’éducation : ces retombées sont davantage sociales qu’économiques. La loi de Baumol va d’ailleurs plus loin en ce sens expliquant bien que, pour le spectacle vivant notamment, certains coûts sont irrépressibles. En effet, il faudra toujours quatre musiciens pour interpréter un quatuor de Mozart, quel que soit le coût de la vie. Comment éviter que le coût d’un concert ne soit pas épongé par des prix élevés pour les spectateurs ? Comment permettre à tous l’accès à la beauté ? La réduction des coûts doit-elle alors se faire auprès des professionnels capables de nous transporter ? Soyons honnêtes, les personnes qui font le choix de vivre d’un art ne peuvent pas survivre en jouant « à recette ou au chapeau » 27 comme vous semblez étrangement le proposer. Plus surprenant encore, vous évoquez vous-même la précarité des artistes : « je comprends que le monde de la culture en général [soit] inquiet […], de fait, la situation de précarité économique et puis les attaques parfois violentes portées par la droite, ou parfois même par les gouvernements de gauche sur les statuts des intermittents, etc. » 28 . D’autre part, miser sur l’attractivité touristique de la culture ne résout pas non plus la problématique de l’accès à la culture. Il s’agit de flux financiers qui se déplacent d’un territoire pour entrer sur un autre, sans que la population locale soit prioritairement concernée. Concevoir une politique culturelle d’abord touristiquement, c’est s’intéresser davantage à son image et à l’impact économique qu’à la profondeur de l’évènement culturelle et à l’intérêt direct en termes de citoyenneté locale. De plus, la subvention des Musiciens du Louvre a été sévèrement amputée et vous auriez reproché à Marc Minkoswki « d’être trois fois par an à Grenoble » 29. Toutefois, la renommée internationale de ces musiciens favorise indéniablement l’attractivité touristique, ne serait-ce qu’au niveau de la région. Pourquoi alors multiplier ces confusions politiques ? Quelle vision défendez-vous réellement ?

Dans cette même optique, on ne peut que s’étonner des propos rapportés par votre Adjointe Cultures, « quand on parle de Grenoble à l’extérieur, on n’entend jamais dire que c’est une capitale culturelle », alors même que la page « Chantier de la Culture » du site de la Mairie indique l’inverse : « La ville de Grenoble a traditionnellement une implication forte dans le domaine culturel » 30. Il suffit de consulter les chiffres du Ministère de la Culture pour s’apercevoir que Grenoble est une ville extrêmement en pointe dans le domaine culturel. Qu’il s’agisse des musées, dont le très grand Musée de Grenoble (sa collection fait partie des plus importantes de France), des arts vivants avec la MC2 et les nombreux théâtres grenoblois, des musiques, qu’elles soient actuelles ou classiques (Musiciens du Louvre ont une renommée internationale), des cinémas avec un réseau équilibré y compris en « art et essai », sans oublier bien sur le réseau des bibliothèques, l’Observatoire des Politiques Culturelles et les nombreuses formations proposées dans ce domaine. La comparaison avec d’autres villes, même en Rhône-Alpes, redonne vite la place que mérite Grenoble en matière culturelle. De votre côté, vous ne niez pas cette place particulière de Grenoble, au contraire, vous la transformez en défaut, en désavantage : « quelle autre ville de même dimension accueille autant d’institutions relevant d’un label ministériel ? […] Cette densité n’est pas le fruit du miracle »31, ou encore, au sujet de la fermeture de trois bibliothèques, « je suis conscient qu’il y a des symboles plus ou moins difficile à dépasser, mais il faut avoir le courage politique de se dire que les choses ne sont pas figées. Il peut il y avoir des héritages, une tradition pour une ville, mais la vie bouge, les choses changent »32, et d’ajouter, « je suis d’accord que le symbole est difficile, mais est-ce qu’on regarde vraiment les faits ? Est-ce qu’on se rend compte que la densité des bibliothèques à Grenoble est cinq fois supérieure à celle de nombreuses autres grandes villes ? » 33 . Plus d’excuses possibles : nous sommes bien face à vos choix politiques.

Je voulais vous écrire car vous vous êtes dit surpris d’une telle tribune par Joël Pommerat. J’imagine que votre surprise est dû à l’effet qu’à produit sur vous son dernier spectacle, Ça ira (1) fin de Louis. Surpris car vous avez vu comme moi un spectacle qui vous a ému et transporté, qui a su créer en vous un envoûtement citoyen le temps d’une représentation, un envoûtement qui ne vous a pas lâché de la soirée, et que vous avez voulu partager, qui vous a amené à discuter, échanger, un envoûtement qui vous a fait penser, réfléchir, débattre, qui vous a stimulé, qui a confirmé votre foi dans l’humain et dans la pensée collective. Tout simplement : vous avez vécu un réveil démocratique alors même que vous étiez particulièrement sensibilisé sur ce sujet par votre fonction. Imaginez maintenant l’impact chez d’autres, inconscients de leur puissance collective et citoyenne. Voilà 10 ans que Joël Pommerat a déclenché un électrochoc en moi, aidé par d’autres metteurs en scène découverts à la MC2, au Théâtre de la Ville, au Théâtre Sainte Marie d’en Bas, par d’autres artistes, découverts au Musée de Grenoble, au Musée Dauphinois, au Magasin, par d’autres musiciens, découverts au Ciel, à l’Ampérage, à l’Auditorium, dans la rue, par d’autres acteurs culturels, notamment des professeurs, des responsables publics, des animateurs en MJC, et je pourrais continuer presque indéfiniment cette liste.

Vous invitez « les gens qui partagent le même espace [à débattre] ensemble plutôt [qu’à s’étriper] », la grenobloise en moi vous dit oui de tout son cœur, avec et par les arts, avec et par l’éducation : pas de débat sans culture !

Grenoble a été un modèle de ville culturelle, une ville émancipatrice par la culture, une ville qui a participé et contribué au façonnement de l’exception des politiques culturelles françaises. Ce modèle est aujourd’hui déconstruit et vous l’assumez : « on est dans une logique précise à Grenoble. Il faut faire des choix, des choix politiques qui ne font pas abstraction de la réalité. On ne subit pas, on prépare l’avenir » 34 .

Grenoble a été une ville d’expérimentation culturelle, une ville de rêve politique et poétique, une utopie collective. La réalité que vous exposez aujourd‘hui semble contraindre voire empêcher l’imagination, l’alternative, l’invention. Vous expliquez que cette réalité unique vous amène à avoir « du courage, le courage politique d’avancer. Car aujourd’hui, c’est ce qui manque à la vie politique, le courage ! » 35 . Sans doute en faut-il pour faire le choix de la négation du passé ? Grenoble restera ainsi une future exception culturelle : une exception de destitution de la culture.

Cordialement, Elise COLIN-MADAN

1 BELAËN Florence, « Entretien avec René Rizzardo », La Lettre de l’OCIM, 126 | 2009, 24-27.

2 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.

3 POMMERAT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.

4 Discours de clôture du Congrès de Paris, 1961.

5 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.

6 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. « Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 20.

7 Intervention à l’Assemblée nationale, novembre 1963.

8 POMMERAT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.

9 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.

10 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

11 Préambule, 120 engagements pour Grenoble. http://unevillepourtous.fr/wp-content/blogs.dir/839/files/2014/02/Projet...

12 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

13 Ibid.

14 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.

15 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.

16 MARTEL Frédéric, J’aime pas le sarkozysme culturel, Flammarion, Paris, 2012. p. 220.

17 http://culture.eelv.fr/2014/04/24/de-la-culture-pour-leurope/

18 https://www.lepartidegauche.fr/actualite/front-gauche-la-culture-une-rev...

19 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

20 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

21 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.

22 Ibid.

23 GAUD Garionn, « "Grosse déception" à la MJC Prémol sur le projet de reconstruction du théâtre », Dauphiné Libéré, 12 juin 2016.

24 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. « Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 32.

25 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », « Le théâtre des Lumières », p. 20.

26 Lettre de mission du Président de la République Nicolas Sarkozy à sa Ministre de la Culture, 1/08/2007, cosignée par François Fillon, Premier Ministre.

27 POMMERT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.

28 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

29 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.

30 http://www.grenoble.fr/55-chantier-des-cultures.htm, consulté le 11/06/2016

31 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.

32 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.

33 Ibid.

34 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.

35 Ibid.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2016 6:08 PM

|

Publié dans le journal "Le Pays Malouin"

L’incontournable trompettiste et musicien Ibrahim Maalouf a écrit ce jeudi 30 juin 2016 une très longue lettre, précise et documentée, à l’attention du maire de Saint-Malo, « Monsieur Claude Renoult », sur son mur Facebook. Il s’insurge contre la décision radicale de couper les vivres à l’EMCE.

Postée en fin de matinée, sa missive résonne sur les réseaux, et risque bien de résonner longtemps, au-delà des réseaux sociaux.

Dans cette lettre, largement circonstanciée, précise, le musicien de talent fustige la décision prise par le maire de Saint-Malo

« NON, monsieur le Maire, vous n’avez pas le droit de « sucrer » cette école, juste parce que vous n’avez pas apprécié la manière avec laquelle les négociations se sont passées ! »

Vous avez dit, suite à cette réunion : « C’est fini, je retire l’échelle à l’EMCE ». Mais quelle phrase abjecte !!! L’échelle c’est eux qui vous la font, c’est le citoyen qui a vôté pour vous qui vous tient cette échelle !! Si quelqu’un doit partir c’est vous pas eux !!

Les professeurs se battent comme des fous pour préserver un minimum de culture dans une ville qui semble de plus en plus ressembler à une station touristique qu’à une ville riche culturellement. Ils apportent du bonheur, un petit bonheur, (très modeste, face à vos grands plans de restructuration, c’est sûr), mais méritent-ils qu’on les jette ainsi ???… »

Ibrahim Maalouf rappelle ensuite les fondamentaux d’une république.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour que la culture subsiste un minimum un peu partout »

Tel un cri du cœur, il rappelle le dur combat pour la culture, aujourd’hui.

Sans oublier de remettre en perspective les événements, n’oubliant pas que, certes, il se passe dans le monde, plein de choses terribles.

Mais il fait entendre sa voix, et elle porte, vu le nombre de partages enregistrés en moins d’une heure (3 600 likes et plus de 1 300 partages).

« J’espère que ce post obtiendra un MAXIMUM de likes car telle une « pétition », j’aimerais que cela arrive aux oreilles de ceux qui peuvent changer les choses. Et surtout, que les Maires des villes qui m’accueillent parfois pour des concerts, ou même ailleurs, réfléchissent à deux fois avant de prendre ce genre de décisions, car concert ou pas concert, s’ils prennent ce genre de décision, ils peuvent être certains que sur mon Facebook, qui je l’espère sera relayé, On N’AIMERA PAS ça. On REFUSERA. Et on SIGNERA CONTRE. PS : je penserai à vous aujourd’hui à 17h30 pour le conseil municipal ».

Il rappelle encore qu’il a :

« eu la chance de rencontrer 45 élèves de trompette de cette école lors de mon passage à Dol-de-Bretagne, et j’avais été très touché par l’engagement des professeurs et par l’engouement des élèves ».

Ibrahim Maalouf était également le 25 mars dernier à La Nouvelle Vague, pour un concert qui était complet depuis Noël dernier.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2016 3:31 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le MondeP

Les grands yeux bleus d’Anne-Cécile Vandalem regardent vers le nord. C’est là que cette jeune femme blonde aime aller, toujours plus loin, toujours plus haut. Tristesses, la pièce sur la montée de l’extrême droite qu’elle présente à Avignon, se passe sur une île du Danemark. La prochaine se passera au Groenland. Elle n’est pas encore écrite, mais Anne-Cécile Vandalem sait qu’elle parlera de la route maritime qui s’ouvre, avec la fonte de la banquise, et attise les convoitises des grands Etats riverains, la Russie et le Canada.

Cet été, la nouvelle venue belge dans le festival « in » passera du temps là-haut, à observer et à parler avec les gens, comme elle l’a fait sur l’île de Samsø, dans le Jutland, pour Tristesses. Elle en tirera une histoire, des personnages, une ambiance. Elle écrira à son retour à Bruxelles, où elle vit. C’est une Wallonne, née à Liège en 1979. Enfant, elle voulait devenir curée.

« Oui, je voulais être la première femme curé, dit-elle avec son joli accent rugueux. J’allais beaucoup à la messe, mais comme ma famille pratiquait un catholicisme plutôt moderne, c’étaient des messes avec du spectacle. J’ai perdu mon père très jeune, j’ai dû vivre des choses qui m’ont très fortement marquée, à travers les célébrations. »

Force et apaisement du rituel : Anne-Cécile Vandalem y a puisé le goût de retrouver, dans un théâtre, « ce dépassement, cette étincelle » qui peuvent jaillir dans une église. C’est un viatique comme un autre pour entrer dans l’art. Comme le fut l’observation des clients dans le café de ses parents pour Pina Bausch. Peu importe l’origine, reste le désir.

Besoin de mettre en scène des histoires

Anne-Cécile Vandalem décide donc qu’elle sera comédienne. Elle se forme au conservatoire, commence à jouer. Mais, très vite, cela ne lui suffit pas. Elle a besoin de concevoir et de mettre en scène des histoires. Sa grand-mère lui en racontait beaucoup, elle aurait aimé en faire son métier, mais « ce n’était pas possible, pour une femme de son époque », dit Anne-Cécile Vandalem, qui crée sa première compagnie en 2003, avec un ami.

Cinq ans plus tard, ils se séparent, et elle reprend seule la direction de la compagnie, qu’elle renomme Das Fräulein [la jeune fille, en allemand] (Kompanie). Pourquoi ce drôle de nom ? « Je ne sais pas vraiment. Mais ce choix renvoie en partie au fait que, dès mes débuts, je voulais garder le contrôle sur la production des spectacles, et que j’étais plutôt en relation avec des hommes d’une cinquantaine d’années, qui étaient dans un rapport systématiquement paternaliste. »

Tristesses est le huitième spectacle de la compagnie, qui a créé les deux premiers en Flandre. « A l’époque, il y avait une volonté des producteurs avec qui je travaillais de créer des ponts. Ça n’a pas du tout fonctionné. Pour les Flamands, on était trop francophones, et pour les francophones, trop flamands. Maintenant, cette difficulté à se croiser existe toujours, mais la situation s’améliore. »

Anne-Cécile Vandalem ne se plaint pas de son sort : ce n’est pas dans sa nature, énergique ; et, avec ses 150 000 euros, sa compagnie est une des mieux dotées de Wallonie. Elle est déjà venue jouer à Avignon, dans le « off », avec Michel Dupont : « Un spectacle qui se passait dans le noir complet et mettait en parallèle la tragédie de petites filles enfermées dans une cave par leur père et l’imagerie de la princesse enfermée dans sa tour. »

Tête froide

C’était en 2012, mais ce n’était pas le premier Avignon d’Anne-Cécile Vandalem. A 20 ans, elle est venue avec une amie, elles chantaient dans la rue pour payer leurs places de théâtre. Puis, en 2007, avec sa première compagnie, elle a présenté Hansel et Gretel. Passer du « off » au « in » : beaucoup en rêvent, mais il y a très peu d’élus. Aumoment de franchir ce cap, Anne-Cécile Vandalem veut garder la tête froide : « J’essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un enjeu important. J’ai la chance d’avoir déjà vécu une belle chute dans mon parcours, quand un festival belge a refusé un de mes spectacles. Mais j’ai toujours pu aller là où je voulais. Et, aujourd’hui, je voulais sortir de Belgique. »

Anne-Cécile Vandalem a toujours puisé ses références à l’international : Forced Entertainment, Christoph Marthaler ou Angélica Liddell. Et elle tient, depuis ses débuts, à s’investir totalement dans ses créations. Quand on lui demande si écrire, mettre en scène et jouer, ce n’est pas trop, elle rit : « C’est du masochisme d’être dans la salle et de regarder un spectacle, avec le public, sans rien pouvoir faire ! »

Dans Tristesses, Anne-Cécile Vandalem joue Martha, une femme qui dirige le Parti du réveil populaire, à Copenhague, et se rend sur l’île où sa mère vient d’être retrouvée pendue. Une île en plein déclin depuis la fermeture de ses abattoirs. Il reste huit habitants, liés par un secret que Martha manipule…

Les pièces policières sont rares, au théâtre. Tristesses en est une. Son titre doit beaucoup à Gilles Deleuze, pour qui la tristesse, c’est « la diminution de la puissance d’agir », explique Anne-Cécile Vandalem, en précisant : « Je crois que la politique peut, structurellement ou par stratégie, mettre les gens dans une situation où ils ont l’impression de ne pas pouvoir agir. Comment faire pour l’empêcher, dans le contexte de l’Europe d’aujourd’hui ? C’est toute la question. »

Dates

1979 Naît à Liège (Belgique).

2000 Chante dans les rues d’Avignon.

2008 Crée sa compagnie, à Bruxelles.

2016 Présente sa pièce, Tristesses, dans le « in ».

Tristesses : conception, écriture et mise en scène d’Anne-Cécile Vandalem. Gymnase du lycée Aubanel. Du 8 au 14 juillet (relâche le 11), à 18 heures. Durée : 2 h 15.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2016 6:31 PM

|

L'espace public en état d'urgence culturelle

28 juin 2016 - par Fédération Nationale des Arts de la Rue

800 000 euros annoncés pour les arts de la rue : de nouvelles mesures en-deçà des attentes du secteur

Alors que l'état d'urgence est renouvelé et que des manifestations dans l'espace public sont menacées d'interdiction, ordre public et espace public connaissent un amalgame croissant. Le repli sur soi et les discours radicaux contaminent le débat public. Les baisses des dotations aux collectivités territoriales induisent des politiques d'austérités qui concernent particulièrement le secteur des arts de la rue. Dans ce contexte, il y a urgence à réaffirmer les libertés d'expression, de création et de circulation dans l'espace public.

Le 14 juin dernier, la ministre de culture Audrey Azoulay a officiellement reçu le rapport de la Mission nationale pour l'Art et la Culture dans l'espace public lancée en 2014. Durant deux ans, cette Mission a réuni l'ensemble des acteurs œuvrant pour la culture dans l'espace public : arts de la rue, arts plastiques, Etat, collectivités territoriales et organismes professionnels.

Ce rapport contient un grand nombre des préconisations émises par la Fédération nationale des arts de la rue, parmi lesquelles :

- la mise en place du 1% travaux publics pour une plus-value culturelle dans l'aménagement et la vie de la cité

- la mise en place de processus territoriaux de co-construction réunissant les élus, les acteurs professionnels et publics pour le développement de la création artistique dans l'espace public

La profession reste dans l'attente de leur mise en œuvre.

Par ailleurs, Audrey Azoulay a annoncé à cette occasion huit cents mille euros de mesures nouvelles en faveur des arts de la rue. Ce montant est fortement en-deçà des attentes : ces huit cents mille euros ne vont apporter qu'un léger souffle à un secteur exsangue et à des compagnies fragilisées qui portent aujourd'hui l'intégralité des risques de production.

Cette date du 14 juin est une première étape vers une nouvelle politique culturelle, qui doit être ambitieuse et porteuse d'une vision à long terme. « La création dans l'espace public est un enjeu démocratique majeur » déclare le Ministère.

En France, l'art dans l'espace public doit s'épanouir en rue libre.

Signataires

Fédération nationale des arts de la rue

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2016 6:16 PM

|

Par Delphine Baffour pour Danse avec la plume - 29 juin 2016

Maintes fois invité au festival Montpellier Danse dont il est aujourd'hui chorégraphe associé, Emanuel Gat a présenté pour ouvrir l'édition 2016 du festival, dans le cadre enchanteur du Théâtre de l'Agora, sa nouvelle création, SUNNY. Une superbe pièce, mise en musique live par Awir Leon et pour dix interprètes, dont cinq ont rejoint la compagnie récemment, qui a embrasé la nuit montpelliéraine.

Chorégraphe israélien, Emanuel Gat étudie la musique dans le but de diriger des orchestres avant de découvrir la danse, à 23 ans. Il fonde sa compagnie à Tel Aviv en 2004, s'installe à Istres, dans le sud de la France, trois ans plus tard. Awir Leon, alias François Przybylski, devient l'un de ses interprètes dès 2008. Dans un mouvement contraire, lui qui passa du hip hop au modern jazz avant de devenir danseur contemporain, se consacre depuis 2009, de façon croissante, à son activité d'auteur compositeur de musique électronique. Si Emanuel Gat en fut l'instigateur, travailler ensemble pour ce nouvel opus s'est présenté pour l'un comme pour l'autre comme une évidence. Ils se connaissent si bien, sont dans une totale confiance, partagent la même flexibilité, la même volonté de rendre leur travail dynamique, évolutif, de ne rien figer.

Cet alignement favorable des astres, dont le résultat brille sur le plateau, se poursuit au moment d'entamer la création. Alors que, comme à son habitude, Emanuel Gat demande à ses danseurs et danseuses de choisir un texte qui sera ensuite traduit en mouvements et que leur dévolu se porte sur les paroles de Sunny, la même chanson trotte dans la tête d'Awir Leon, qui est en train d'en réaliser un "cover". Le titre de la pièce est alors tout trouvé, et tous deux peuvent commencer à travailler de leur côté, musicien et compagnie se retrouvant une à deux fois par semaine pour unir leurs productions.

SUNNY d'Emanuel Gat et Awir Leon

Creusant, approfondissant un même chemin, une même méthode de pièces en pièces, Emanuel Gat construit à partir d'improvisations de ses danseurs ou danseuses et de contraintes qu'il leur donne, des compositions chorégraphiques complexes, à la manière d'une Trisha Brown. Il tient à rendre visible le processus de création sur scène. Awir Leon quant à lui, se donne pour consigne de sortir du côté aseptisé, sans prise de risques, qu'a souvent la musique électronique live. Il revendique sa bande son comme une matière vivante, qui évoluera à chacune des représentations. D'ailleurs, dans les dix premières minutes de SUNNY, musique comme danse sont totalement improvisées, et donc amenées à varier chaque soir.

Du concert ou de la chorégraphie, tous deux totalement imbriqués, difficile de dire lequel envoute le plus dans cette pièce. Les yeux passent avec un plaisir constant de la vibrante performance du chanteur et musicien aux mouvements fluides, délicats et intenses des magnifiques danseurs et danseuses. Milena Twiehaus comme le nouvellement arrivé Tom Weinberger, dont la présence et les lignes sont remarquables, fascinent particulièrement. Qu'ils et elles se déploient seul.e.s, en grappes, en lignes, s'étreignent, tombent, tremblent, ou débutent maintes fois le même mouvement, la profondeur de leurs regards comme leurs sourires et leurs gestes happent. D'une composition complexe, que l'on se plait à tenter de décrypter, Emanuel Gat et ses interprètes extraient une danse vivante, sensuelle, éminemment sensible.

Même si le chorégraphe déclare ne pas aimer, le plus souvent, donner ses pièces en plein air, découvrir SUNNY dans l'écrin du Théâtre de l'Agora offre un moment d'autant plus précieux. Le vent qui gonfle la cape dorée d'une danseuse, ou balaie les plumes noires qu'une autre arbore un moment sur sa tête, ajoute à la magie de la pièce. Nul doute cependant que celle-ci saura aussi très bien s'épanouir dans le cocon d'un théâtre, et la savoir évolutive ajoute à l'envie de la revoir sans tarder dans un nouveau cadre.

SUNNY d'Emanuel Gat et Awir Leon au Théâtre de l'Agora dans le cadre du festival Montpellier Danse. Avec Annie Hanauer, Anastasia Ivanova, Pansun Kim, Michael Löhr, Geneviève Osborne, Milena Twiehaus, Tom Weinberger, Sara Wilhelmsson, Ashley Wright, Daniela Zaghini. Samedi 25 juin 2016.

Emanuel Gat est soutenu depuis 2008 par la Fondation BNP Paribas.

SUNNY sera en tournée à Berlin au mois d'août puis en France la saison prochaine (Albi, Aix-en-Provence, Istres et Saint-Quentin-en-Yvelines) et visible sur Culturebox à partir du 30 juin.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2016 5:19 PM

|

Article de Richard Magaldi-Trichet pour theatractu.com

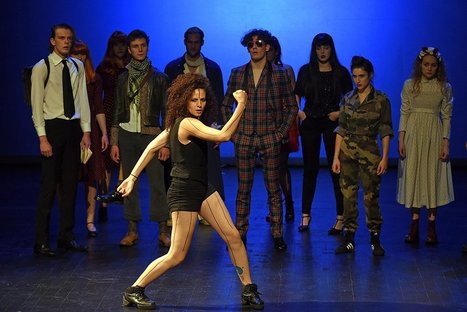

Quinze personnages en quête de vie…

Quinze jeunes comédiens sur la piste d’une boîte de nuit se croisent, s’interrogent, s’ignorent, se désirent. Peu à peu les personnages se mettent en place et prennent forme sous nos yeux. Ils ont les questions de leur âge sur le monde et sur eux-même.

Dans un joyeux mais sérieux mélange, on croise Rimbaud et Narcisse, on chante Carmen et Chris Issak…Emportés dans leurs danses par un « didji » sensuel et puissant, ces comédiens qui prennent le théâtre à pleines dents déroulent devant nous leurs scènes de vies multiples et oniriques. Mais dans notre inconscient collectif quelques dates surgissent soudain, à jamais incrustées malgré nous dans notre mémoire : 11 septembre, 13 novembre… À la violence répond la dérision. Tout doit continuer…

© Tristan Jeanne-Valès

Nathalie Fillion avait écrit ce texte en 2005 avec des adolescents, elle le représente aujourd’hui avec des acteurs dix ans plus vieux, pourtant les résonances sont les mêmes. Les élèves comédiens de la Séquence 8 de l’Académie de l’Union nous proposent un travail abouti et complet. Charles Pommel se détache particulièrement dans son rôle du DJ sexy, Lara Boric est également très émouvante dans l’histoire de la grand-mère de Srebeniça, mais si on ne peut citer tous les noms, on retrouvera certainement leurs visages très prochainement sur les scènes de spectacles à venir.

Must go on

texte et mise en scène Nathalie Fillion

Avec les élèves-comédiens de la Séquence 8 de l’Académie de l’Union, Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin : Hélène Bertrand, Lara Boric, Jeanne Frémy, Robin Gros, Antoine Guyomarc’h, Marie Jarnoux, Ali Lounis Wallace, Florence Martinez, Raphaël Mena, Erwann Mozet, Pélagie Papillon, Charles Pommel, Lorine Wolff, Catherine Beauchemin et Marilou Martineau

Scénographie, costumes, coiffures, maquillages Charlotte Villermet

Son et arrangements musicaux Nourel Boucherk

Lumière Claire Debar

Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq

Festival des Ecoles du Théâtre Public-7e Edition à la Cartoucherie jusqu’au 3 juillet

Théâtre de l’Aquarium

La cartoucherie

route du Champ de Manœuvre

75012 Paris

Photo © Tristan Jeanne-Valès

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2016 9:30 AM

|

Par Sophie Jouve pour Culturebox.fr

Après 23 ans d'absence, la Comédie-Française ouvre ce 70e Festival d'Avignon avec "Les Damnés", inspiré du film de Visconti. Le maître d'œuvre est un des grands du théâtre européen, le Belge Ivo van Hove. Nous avons retrouvé la troupe en répétition au 104, dans le 19e arrondissement, loin des ors du Palais Royal. Une troupe enthousiaste et galvanisée par le travail déjà réalisé.

Dans l'espace de répétition tout est en place : un grand écran vidéo occupe le fond de la scène. De part et d'autre d'un vaste espace de jeu, des canapé-lits, des tables de maquillages éclairées, un gong. Changement de décors, habillage, tout se passe à vue.

Le metteur en scène, Ivo van Hove ne dispose que d’un mois de travail à Paris et de 10 jours à Avignon : "Le moment crucial dans mon rapport aux acteurs, celui où tout se joue est celui des répétitions", affirme-t-il.

Ce jour là on commence l'acte II : images de propagandes et musique Métal sont interrompues par l’entrée d’un groupe de SS, en uniforme et coupes de champagne à la main.

Ils trinquent à un prototype de mitrailleuse, en compagnie de l’ambitieux Friedrich Bruckmann incarné par Guillaume Gallienne, homme de confiance de la riche famille d’industriels allemands, von Essenbeck, mais prêt en même temps à retourner sa veste.

"Il faut que tu montres le fusil, comme... (il cherche le mot)… comme un trophée qui va changer le monde", indique Van Hove à l’ouvrier qui porte l’arme. "Il faut être plus conscient de l’importance de ce moment, il faut être plus agile ça se dit comme ça ? plus tonique. Oui c’est ça."

"Lorsque tu brandis le fusil tu fais peur, alors du coup tout le monde lève son verre. Je veux essayer ça." "Au prototype, avec l’espoir d’entendre bientôt sa musique", reprend l’un des comédiens-officier.

Ivo van Hove insiste sur le rythme, prête une attention toute particulière à la position des corps

Se dessinent en quelques secondes les rapports de forces. Ceux qui prêtent allégeance aux nazis tel Eric Génovèse (Wolf von Aschenbach), manipulateur, ambigu et menaçant, ceux qui hésitent encore et ceux dont l’avenir est déjà menacé. C’est le cas de Denis Podalydès (Konstantin von Essenbeck), fils de la grande maison et membre des SA dont le sort est déjà scellé. Lorsque qu'il entre, l’assemblée se fige, l’ignore, se détourne.

"On ne comprends pas tout de suite pourquoi on ignore Konstantin von Essenbeck", constate Podalydès. "Il découvre qu’il y a une conspiration contre lui, c’est un bloc contre lui", dit van Hove.

La scène est rejouée 7 fois. Ivo van Hove distille ses conseils à la fin de chaque scène, sobre, concret, insistant sur le rythme, prêtant une attention toute particulière à la position des corps.

"C'est quelqu'un de très pudique, qui ne dirige pas énormément, et qui est très clair quand il demande quelque chose. Il cible, il n'y a pas de gras. Il travaille très rapidement, il va à l'essentiel, très vite. C'est très agréable", sourit Elsa Lepoivre (Baronne Sophie von Essenbeck).

"Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais"

La scène suivante voit Eric Génovèse faire pression sur Galllienne pour obtenir des subsides conséquents de la famille Eisenbeck : "Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais", argumente-t-il, glaçant.

"La pression sur lui doit être extrême, indique van Hove à Génovèse. Bruckmann (Gallienne) pensait être entouré d’amis, il n’a plus que des ennemis. C’est ça qui le pousse à bout, à la colère. Donc tu avances vers lui."

"Il y a zéro psychologie chez van Hove, analyse Gallienne. Il est très conscient, très ouvert par rapport au temps du spectacle, qui ne nous appartient pas et en même temps on peut prendre des temps qu'on ne soupçonne pas. 'Prends plus de temps là', dit-il en imitant de manière irresistible l'accent flamand du metteur en scène. Et en même temps, il a une telle énergie, ça avance tellement vite." Et pour détendre l'atmosphère Gallienne prend van Hove par le cou en riant : "Il déteste ça, il n'est pas du tout tactile !"

"On donne corps à cette violence.

Et pourtant justement,"Le corps dans les spectacles d'Ivo que j'ai pu voir à une place centrale, constate Loic Corbery (Herbert Thallman). La violence est très sourde dans le scénario, mais avec Ivo on donne corps à cette violence sur le plateau."

"Il est fascinant, il peut dire juste trois ou quatre mots, donner une description physique, dire : "Voilà il saute sur la table". Juste en disant ça, il sait où ça va mener l'acteur et il ne l'embète pas plus. C'est ça qui est chouette, c'est efficace, tu comprends très vite et du coup ton corps sait ce qu'il doit faire", confie admiratif Christophe Montenez. Le jeune sociétaire embauché pour Tartuffe n’en revient pas d’avoir décroché le rôle de Martin, central selon van Hove : "Un caméléon capable de s’adapter à toutes les situations, même les plus oppressantes, un nihiliste sans ambitions qui ne pense qu’à sa survie". Ce rôle là avait été confié par Visconti à Helmut Berger qui était aussi jeune et sans grande expérience, comme Montenez aujourd'hui.

Dans la scène suivante, très sensuelle, on découvre Martin avec son amie puis violant une petite fille. C'est en tout cas ce que l'on comprend, car van Hove a un sens imparable de la suggestion et aussi une autre qualité : faire démarrer chaque scène à son point culminant, à son maximum d'intensité. Pas de préambule, on est tout de suite au cœur des choses.

"Dur mais jouissif à jouer"

"Il est complètement fêlé ce jeune homme, reprend Montenez, mais c'est à cause de ce que sa mère a fait de lui, du système… On se reconnait un peu tous dans ce désir d'amour inassouvi. C'est dur mais c'est jouissif à jouer".

Face à la scène tout le bataillon de la production : le dramaturge (Bart Van den Eynde), le scénographe lumière (Jan Versweyveld), le responsable vidéo (Tal Yarden), le compositeur (Eric Sleichim)… Tous extrêmement concentrés, susurant en anglais, allemand ou flamand.

"Le spectacle va être violent. Il y a le relais de la vidéo qui est intéressant et qui crée une distance. Même sur les scènes assez dures d'incestes… Mais ce qu'on vit sur le plateau nous secoue nous-même. Mais quand on parle de ça (le nazisme), on ne peut pas le faire avec du coton", remarque Elsa Lepoivre.

"Faire ce spectacle en 2016, avec la mémoire des 70 années passées, c'est tellement théâtral et concret qu'on sent que ça peut finalement se reproduire demain, conclut Gallienne. Il y a des phrases très marquantes, il y en a une que j'adore dire : Et ceux qui cherchent refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie".

Avignon du 6 au 16 juillet

Comédie-Française, salle Richelieu du 24 septembre au 13 janvier 2017

Infos pratiques

"Les Damnés" d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove

Cour d'honneur du Palais des Papes

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 juillet à 22H/ 14 juillet à 23H

Voir l'article sur son site d'origine : http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/les-damnes-de-visconti-dans-les-coulisses-des-repetitions-avant-avignon-242113

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 28, 2016 6:08 PM

|

Publié par Hélène Girard dans La Gazette des communes

Le rapport Cohen sur les festivals, prêt depuis avril, est finalement sorti sans avoir été officiellement reçu par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Ses préconisations ne sont pourtant pas dénuées de bon sens et pointent la difficulté des services de l’Etat à se positionner.

Lassé d’attendre. Pierre Cohen a finalement diffusé son rapport sur les festivals sans avoir pu le remettre à la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. « Depuis deux mois, le rapport est à la disposition de la nouvelle Ministre Audrey Azoulay. A ce jour, je n’ai pas encore de réponse de son cabinet. Je le regrette, mais je souhaite tout de même aujourd’hui faire un retour aux acteurs qui ont accepté de participer à cette mission et qui ont contribué à cette réflexion collective », indiquait-il le 22 juin en envoyant son rapport à quelques médias dont La Gazette.

Le rapport de l’ancien maire (PS) de Toulouse constate que les festivals sont des « OCNI » (objets culturels non identifiés) que tout le monde connaît, mais que personne n’arrive à définir :

Si le foisonnement, la diversité des formes festivalières et des relations avec les lieux font échec aux volontés de définition uniformisée, force est de constater que cette absence de définition n’est pas un frein, bien au contraire, à la vitalité et au développement des festivals.

Un foisonnement qui a grandi au rythme des décentralisations et du renforcement des collectivités locales, tant ces moments festifs et collectifs représentent pour les territoires un rayonnement à enjeux multiples : économique et culturel, mais aussi citoyen et de lien social.

Commandé l’été dernier, à un moment où la baisse annoncée des dotations faisait planer de sombres orages sur les festivals, le rapport constate qu’il y a plus de créations que de disparitions, et que les seules subventions n’en sont pas le facteur principal.

Préconisations

« Les festivals sont plus que jamais des dispositifs essentiels des politiques publiques et appellent un travail collectif de co-construction qui permette de renforcer leur légitimité », assure le rapport Cohen qui préconise notamment « une meilleure observation et une contractualisation plus large, visant à la pérennisation des festivals ».

Pour cela, il conseille la mise en place d’une méthode commune d’observation et évaluation, pour laquelle il est important « d’entendre le désir des acteurs d’être associés » (en gras dans le rapport). Il écarte clairement l’intérêt de créer un label et recommande une méthode de coopération plus approfondie.

Après de nombreuses auditions et entretiens, l’ancien maire de Toulouse préconise que l’intervention de l’Etat se décline en quatre modalités :

l’accompagnement des acteurs dans un ajustement de la reconnaissance,

un soutien financier ciblé, avec des conventions pluriannuelles et pluripartites pour sécuriser les festivals

l’apport de l’expertise juridique pour favoriser l’équité (une réponse est attendue concernant les difficultés qu’entraine la nouvelle réglementation sur les stagiaires, par exemple),

une coordination des enjeux au sein des différentes instances de l’Etat.

Une place dans la CTAP

« La coordination au sein des instances du ministère de la culture, aurait besoin d’être structurée », souligne le rapport, qui pointe les entrées disciplinaires et professionnelles à la direction générale de la création artistique (DGCA) ou la collaboration nécessaire avec la direction générale des médias et de l’industrie culturelle (DGMIC).

En revanche, le rapport note également que dans les Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) l’Etat n’est plus « qu’un éventuel invité en fonction de la volonté du président », alors que cette instance prévoit l’installation d’une commission culture et l’inscription une fois par an à l’ordre du jour.

Par ailleurs, le rapport souligne que le fonds d’urgence mis en place à la suite des attentats de novembre, confié au Centre national des variétés, ne concerne que les entreprises de spectacle vivant privé et les entreprises subventionnées entrant dans le champ de la taxe sur les spectacles.

Si bien que les festivals se situant en dehors du périmètre de la taxe sont exclus du fonds d’urgence, alors qu’il est largement abondé par l’Etat. Or le centre national des variétés lui même « a observé que pour les festivals, l’augmentation des coûts de technique et de sécurité est plus forte que l’augmentation des coûts artistiques. »

Autant de questions qui méritent encore que le ministère réfléchisse à des réponses.

A lire aussi « Les difficultés des festivals ne sont pas que financières » – Pierre Cohen : http://www.lagazettedescommunes.com/375366/les-difficultes-des-festivals-ne-sont-pas-que-financieres-pierre-cohen/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 28, 2016 4:28 PM

|

Un des lieux du off d'Avignon

ÉDITO 2016

Oui, j'assume aujourd'hui et sans complexe, le fait de construire une programmation du OFF comme une signature, une envie de dire notre monde, un geste politique en somme.

Bien sûr nous ne sommes pas les seuls à envisager de la sorte cette aventure du OFF, d'illustres prédécesseurs nous ont montré le chemin...

Le fait qu'un lieu du OFF soit une plateforme privée, que « Le OFF » même soit une des manifestations du libéralisme le plus sauvage et le plus débridé, ne doit pas dissuader les artistes d'en prendre la responsabilité et la gestion.

Nous en avons besoin, tous, pour montrer notre travail, le roder, pour le diffuser enfin, donc oui, mettons-y de l'exigence, faisons des lieux à notre image. Notre image ?

Oui ! Artistes ancrés dans les réalités contemporaines

Notre programmation 2016 a pour ambition d'interroger la figure de l'Homme/Monstre ! Nous quoi...

Mais comment raconter une réalité qui à chaque instant dépasse toute imagination ?

Seuls l'art et la poésie en sont capables !

Avons-nous donc le droit de nous coucher, de fermer les yeux et de glisser vers notre mort ? Aujourd'hui, la tentation en est très grande ; Ou bien tenter de rester debout, sachant que la bataille est perdue mais tenir tant qu'il y a le souffle.

Il en va de notre responsabilité dans ces temps de troubles et de sang...

Être conscient d'une fatalité et vouloir à tout prix lui opposer des rêves !?

Fida Mohissen

Voir le programme du Festival 2016 : http://www.theatregilgamesh.com/cms/fr/programmation-2016

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 28, 2016 4:19 PM

|

"Entretien par Igor Hansen-Love pour l'Express

A Avignon, nous allons nous mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe", estime Éric Ruf.

L'administrateur général de la Comédie-Française a fait revenir sa troupe à Avignon, où elle n'avait pas joué depuis vingt-trois ans. Volubile, il évoque la place de la politique au théâtre, l'avenir du spectacle vivant et la pièce Les Damnés, événement du Festival.

Pourquoi a-t-il fallu attendre vingt-trois ans pour que la Comédie-Française revienne au Festival d'Avignon?

Avignon est le plus beau festival de théâtre au monde. Les possibilités de programmation sont extrêmes et les places peu nombreuses. Depuis sa création, tous ses directeurs font des choix personnels pour mettre en valeur un certain style de théâtre. Les derniers en date, Vincent Baudriller et Hortense Archambault, étaient tournés vers des écritures contemporaines, à mille lieues du répertoire de textes et de sens de la Comédie-Française. Il n'y a eu aucune fâcherie, nous n'étions simplement pas dans leur angle de vision. Avec l'arrivée en 2014 du directeur actuel, Olivier Py, l'éventualité de notre retour a été de nouveau envisagée.

Qu'avez-vous à y gagner?

En France, tout nous distingue: la Comédie-Française est le seul théâtre avec une troupe permanente, elle bénéficie de la subvention la plus importante, ses conventions collectives et modes de rémunération sont uniques... Et cette configuration, si particulière, peut nous couper du monde. Au Festival d'Avignon, nous allons nous mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe. Nous aurons aussi la possibilité de toucher un public qui n'est pas le nôtre. Et, si le spectacle est réussi, il incitera sûrement de nouveaux metteurs en scène à venir créer des pièces chez nous. Notre maison doit revenir dans le concert des nations théâtrales. D'ailleurs, j'avais évoqué l'idée de ce retour à Olivier Py avant même de devenir administrateur général. L'enjeu est très important.

La pièce que vous jouerez, Les Damnés, est l'adaptation d'un film de Luchino Visconti réalisé en 1969. La Comédie-Française n'a pas l'habitude de puiser dans le répertoire du cinéma...

Au dernier Festival de Cannes, le jeune réalisateur Xavier Dolan a remporté le grand prix avec Juste la fin du monde, l'adaptation d'une pièce de Jean-Luc Lagarce. Pourquoi, en retour, le théâtre ne pourrait-il pas s'inspirer du cinéma? C'est de bonne guerre! En France, nous avons tendance à sacraliser certaines oeuvres. A l'étranger, les grands metteurs en scène n'hésitent pas à couper, à recoller, à mélanger les textes et bousculer les genres. Et ainsi, souvent, je trouve qu'ils accèdent mieux à la substantifique moelle de l'oeuvre. Par ailleurs, Ivo van Hove, l'artiste belge qui a choisi de mettre en scène Les Damnés, ne se contentera pas de reproduire le film sur un plateau; il ne l'a pas vu depuis vingt ans.

"Au sein de la nouvelle génération, les femmes sont bien meilleures que les hommes. A la mise en scène comme au jeu", soutient Éric Ruf.

Dans ce film, il est question de la montée du nazisme. Aujourd'hui, les partis d'extrême droite s'imposent en Europe. Le choix de ce texte est-il aussi politique?

Bien sûr.

Par le passé, la maison de Molière n'avait pas pour vocation de s'engager. Faut-il y voir un changement?

Attention, si cette pièce traite de politique, son choix n'est pas un acte militant. Les Damnés est un spectacle politique au même titre que Britannicus de Racine, que nous jouons actuellement salle Richelieu. La Comédie-Française n'a pas à apporter de solutions toutes faites; elle doit faire réfléchir. En l'occurrence, ce texte pose la question suivante: comment un peuple entier a-t-il pu être fasciné par le nazisme ? Visconti y répond en faisant appel à Shakespeare... Tandis que Shakespeare, lui, faisait appel aux tragédiens antiques. Le temps du théâtre n'est pas celui de l'actualité; c'est sa force. Son histoire et sa culture montrent qu'il y a plusieurs siècles, les mêmes problèmes existaient déjà.

Ce constat n'est-il pas désolant?

Je ne trouve pas. Il rend philosophe.

Tout de même ! On peut réfléchir et prendre position.

Vous voulez me faire dire que je suis contre l'extrême droite? Ce n'est pas évident? Si je résiste à cette question, c'est parce que je refuse d'être un militant à la petite semaine. Premièrement, le choix des Damnés n'est pas le mien, mais celui d'Ivo van Hove. Ensuite, je ne conçois pas un plateau de théâtre comme une agora mais comme le fruit du travail d'une administration, des comédiens, des costumiers, des accessoiristes, des metteurs en scène... Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des politiciens qui nous assènent des solutions prétendument simples pour sauver la France. Le rôle du théâtre, à mon sens, consiste à rendre compte de l'état du monde de façon moins didactique, plus complexe et plus contradictoire que ce que l'on voit tous les jours sur BFM TV.

Faudra-t-il continuer à défendre le régime spécifique d'assurance-chômage des intermittents?

Bien sûr ! L'intermittence est juste. S'il est nécessaire de lutter contre certains abus, l'équation fondamentale reste simple : sans ce régime, pas de spectacle vivant. Les périodes où les artistes ne se produisent pas revêtent un caractère aussi important que leur activité visible. Il me paraît logique que l'exception culturelle française s'accompagne d'une organisation exceptionnelle.

L'économie et la pratique des arts ont été mises sens dessus dessous par la révolution numérique. Le théâtre restera-t-il toujours imperméable aux mutations technologiques?

Internet a modifié la façon de réserver nos places de spectacle, mais, au fond, cet art n'a pas vraiment changé depuis plus de deux mille ans. L'invariant est là: les gens auront toujours besoin d'aller voir des acteurs, sur scène, dans le plus grand dénuement. Et voilà pourquoi: un comédien a beau apprendre son texte au rasoir, moduler délicatement sa voix ou enregistrer ses déplacements au millimètre, le public n'est jamais aussi captivé que lorsque l'acteur oublie ses répliques, déraille, et se met à rire. La possibilité même de cet événement met le spectateur dans une disposition d'esprit unique. Elle engendre des émotions d'une puissance inégalable. Le théâtre est organisé pour que l'éclat de la vie surgisse sur scène. C'est ce qui le rend imperméable à la technologie.

Vous avez programmé une majorité de femmes metteurs en scène la saison prochaine. Pratiquez-vous une politique de discrimination positive?

Absolument pas. Je me suis appuyé uniquement sur des critères artistiques. Je ne suis pas le héros d'une cause, mais le simple témoin d'une évolution. Ma prédécesseur, Murielle Mayette-Holtz, cherchait la parité, mais ce fut difficile car certaines artistes souffraient encore d'un souci de légitimité. Les temps ont changé; j'en suis ravi. Je constate même qu'au sein de la nouvelle génération les femmes sont bien meilleures que les hommes. A la mise en scène comme au jeu.

Pouvez-vous l'expliquer?

Un exemple. Denis Podalydès, qui a récemment mis en scène Lucrèce Borgia de Victor Hugo, a confié le rôle de Gennaro à la comédienne Suliane Brahim. Ce personnage, je le connais par coeur car je l'ai joué il y a vingt ans à la Comédie-Française. De toute évidence, elle s'en sortait bien mieux que moi. Longuement, je l'ai observée et j'en suis venu à la conclusion que les femmes sont plus polysémiques que les hommes. Sur scène, les enjeux liés à notre virilité peuvent poser problème. Jamais je n'aurais réussi à jouer la stupé faction comme elle l'a fait.

Votre mandat se termine dans trois ans. Que reste-t-il à faire?

Le grand chantier, c'est l'acquisition d'une nouvelle salle modulable qui permettrait d'accueillir des spectacles contemporains. Ainsi, la Comédie-Française pourrait véritablement se tourner vers l'avenir. Nous espérons nous installer sur le site des Ateliers Berthier, porte de Clichy. Il s'agit d'un dossier politique, très compliqué, qu'il faut absolument mener à bon port.

Jean-Pierre Vincent, qui a dirigé le Français de 1983 à 1986, a dit: "Le poste d'administrateur de la Comédie-Française est le plus difficile de France, avec Matignon." Qu'en pensez-vous?

Qu'il devait avoir l'ambition de devenir Premier ministre! Jean-Pierre Vincent a eu une expérience très douloureuse à la tête de la Comédie-Française. Il a voulu faire la révolution trop rapidement. Je ne suis absolument pas dans ce cas de figure. Je suis entré dans cette maison en 1993, j'en connais chaque recoin, je sais comment décoincer une situation intuitivement, les comédiens me font confiance... C'est l'un des avantages de venir de l'intérieur.

Jouer sur scène vous manque-t-il?

La seule chose qui me manque réellement, c'est la possibilité de faire le con. Aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de blaguer dans les couloirs avec mes anciens camarades de jeu, immanquablement, dix minutes plus tard, je les retrouve dans mon bureau. Angoissés, ils me demandent si je plaisantais, comment ils doivent interpréter ce que je viens de leur dire... Je suis systématiquement suspect de vouloir faire passer une idée. Au sujet de la comédie maintenant, c'est paradoxal. Evidemment, j'aurais adoré jouer sous la direction d'Arnaud Desplechin ou d'Ivo van Hove. Mais je n'aurais pu les programmer si j'étais resté comédien!

"L'invariant est là: les gens auront toujours besoin d'aller voir des acteurs, sur scène, dans le plus grand dénuement", lance Éric Ruf.

Mini bio Eric Ruf

1969 Naissance à Belfort (Territoire de Belfort).

De 1992 à 1994 Etudes au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

1993 Entre à la Comédie-Française.

2003 Joue Phèdre, de Racine, mis en scène par Patrice Chéreau.

2012 Met en scène Peer Gynt, de Henrik Ibsen.

2014 Devient administrateur de la Comédie-Française.

LES DAMNÉS, d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove. Cour d'honneur du palais des Papes. Avignon (Vaucluse), du 6 au 16 juillet.

Photo (c) MARC CHAUMEIL POUR L'EXPRESS

|

Scooped by