Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2016 6:07 PM

|

Quelles œuvres (textes ou œuvres plastique) ont pu inspirer ou traverser l'écriture de ce texte

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2016 3:02 PM

|

Par Agnès Santi pour La Terrasse

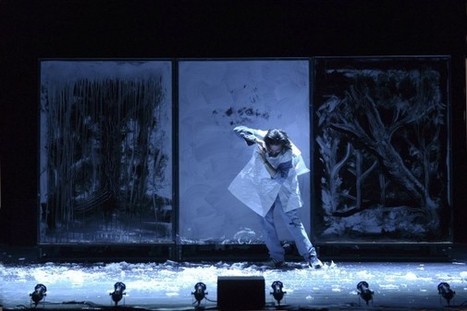

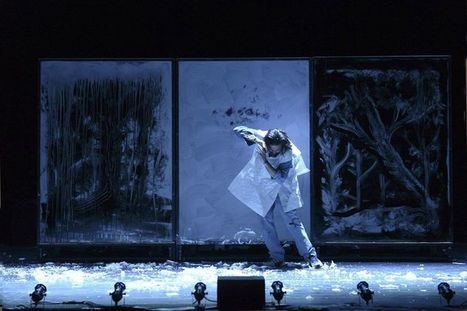

Metteure en scène, pianiste et comédienne, Séverine Chavrier porte à la scène l’écriture décapante et la rage véhémente de Thomas Bernhard. Une rage active engagée sur tous les fronts – politique, artistique et intime.

Séverine Chavrier met en scène Nous sommes repus mais pas repentis (Déjeuner chez Wittgenstein). © Samuel Rubio

« Une manière de penser, de dire, de voir, de crier en silence, de vociférer du dedans, de ruminer en parlant, sûrement pas un geste formel et musicalement immaculé » : Séverine Chavrier cherche à toucher à travers le jeu théâtral la rage véhémente de l’auteur autrichien. Il faut un certain courage pour aborder ainsi l’écriture et le geste artistique de Thomas Bernhard, car affronter avec sincérité une telle fureur constitue nécessairement une prise de risque et un engagement personnel. Un engagement qui interroge l’endroit même du plateau et de l’incarnation comme tentative et signe extérieur d’un tourment implacable et d’une colère infinie. D’une faillite aussi : celle de l’Histoire, de l’Europe (sans parler de l’Autriche !), de la famille… Obsession, ressassement, exagération, étouffement, liquidation, tyrannie… : autant de thèmes bernardiens qui agitent et structurent cette mise en scène exigeante et sans concession. Malgré quelques traits d’humour souvent dus à un décalage ou à l’outrance des comportements, ce sont les mécanismes de la fatalité et de la catastrophe qui sont à l’œuvre. Avec sur scène un trio familial issu de Déjeuner chez Wittgenstein, œuvre parue sous le titre Ritter, Dene, Voss, du nom de trois acteurs que Thomas Bernhard admirait et qui créèrent plusieurs de ses pièces. Soit un philosophe, un être neurasthénique, mêlant fiction et éléments de réel – Ludwig Wittgenstein (1889-1951), né d’une illustre famille viennoise, auteur du Tractatus logico-philosophicus, patient du Docteur Frege. Et deux comédiennes, qui ne jouent pas ou si peu.

Exagération et extériorisation

Au début de la pièce, les deux sœurs chuchotent dans la tranquillité de la nuit. Au centre de leur conversation et de leur désaccord, ce frère qu’elles ont sorti de Steinhof, asile psychiatrique de la banlieue viennoise. D’emblée, la scénographie révèle l’ampleur du désastre : vinyles éparpillés, renard empaillé, quelques meubles, amas de vaisselle cassée qui jonche le sol… La suite ne recollera pas les morceaux mais en brisera d’autres. L’œuvre s’insurge aussi contre une culture muséifiée et interroge le rapport de l’auteur à l’art : à la peinture, à la musique – le piano et l’univers sonore ont un rôle central dans la pièce – et au théâtre. Au cœur du fracas, la mise en scène parvient à développer dans cette fratrie abîmée une contradiction entre amour et haine, soumission et tyrannie. Ce qui domine, c’est en toute logique l’exagération, l’extériorisation insistante et parfois dérangeante de l’infirmité fondamentale des personnages. A la frontière de l’illusion théâtrale et de la collision avec le réel, c’est un théâtre du corps et du ressassement qui s’accomplit, et qui peut mettre à distance toute émotion et s’avérer pénible. Séverine Chavrier, Marie Bos (remarquable de finesse) et Laurent Papot (excellent !) impressionnent par l’engagement de leur interprétation, qui interroge évidemment l’acte artistique dans notre monde.

Agnès Santi

NOUS SOMMES REPUS MAIS PAS REPENTIS du 13 mai 2016 au 29 mai 2016

ATELIERS BERTHIER 1 Rue André Suares, 75017 Paris, France CDN, Besançon, du 27 au 29 avril. Tél : 03 81 88 55 11. Ateliers Berthier - Théâtre de l’Odéon, 1 rue André Suares, 75017 Paris. Du 13 au 29 mai à 20h, sauf dimanche à 15h, relâche les 15, 16 et 23 mai. Tél : 01 44 85 40 40. Durée : 2h. Spectacle vu au Théâtre Vidy-Lausanne dans le cadre du Festival Programme Commun.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2016 10:59 AM

|

Par Greg Lamaeères pour le blog Culture 31 :

« Get up, stand up (Lève-toi et marche) »

Nous vivons des temps médiocres et barbares et tout ce qui pourrait nous sauver semble frappé d’interdit. Pourtant, suivant l’exemple du Duc de Roger Vailland, quelques-uns ne désirent encore que viandes saignantes et alcools bruts : Straight, no chaser. D’autres se rêvent en Orientaux pour fuir la morsure des désirs, la civilisation du mal et de la mauvaise conscience ; pourquoi pas si c’est pour « aller vers rien sinon la figure d’une danse », selon l’expression du poète écossais Kenneth White. Sinon, prêtres de la tiédeur, apôtres du néant ou pire : du mou, pitié, on a assez donné. Un artiste osseux comme Pasolini avait tout prévu, en premier lieu le décervelage de générations entières à travers l’hypnose des écrans. Mais le peuple, qui ou quoi que ce soit, était-il plus malin avant ? Il y a peut-être trois sortes d’humains : les aigles, les chiens et les moutons. Sébastien Bournac a travaillé sur l’auteur des Ecrits corsaires lorsqu’il était l’assistant de Jacques Nichet au TNT et responsable pédagogique de l’Atelier Volant. Le théâtre de Pasolini est un peu dur à cuire alors que sa poésie n’a pas pris une ride. Mais le choix que notre Sébastien Bournac avait fait (Avendi! et Pylade) et les efforts qu’il réclame, en disent peut-être long sur le jeune homme qu’il fut et le directeur de compagnie, metteur en scène et désormais directeur de théâtre, meneur d’équipe, qu’il est devenu ou aspire à être, avec le visa des institutions.

Des raisons d’espérer

Sébastien Bournac, normalien et agrégé, initié au théâtre, dans sa région, par les Baladins en Agenais, s’étant frotté à l’université à Pirandello et Genet, puis passé par la Colline et les Amandiers où il a été assistant à la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, prend donc la direction du Théâtre Sorano jusqu’en 2019, le temps de trois saisons. Il me reçoit dans les locaux de sa compagnie Tabula Rasa, aménagés dans un ancien atelier de couvreur du quartier Saint-Cyprien, au fond d’une cour, dans une ruelle typique et colorée à laquelle on accède par une volée de marches depuis la Place intérieure. Un arbre est planté dans son bureau et traverse le plafond. Il a fondé Tabula Rasa en 2003 en commençant par deux créations Marivaux, en tournée dans la région. La compagnie a été associée au théâtre de la Digue et en résidence en Aveyron. Jean-Luc Lagarce a occupé Bournac un moment, avec Music-hall. Il en a fait voyager une version foraine dans les villages. C’est la question du nomadisme qu’il a mis en scène avec des projections dans le diptyque No Man’s Land // Nomades’ Land. Des auteurs comme Mouawad, Kwahulé ou Müller sont la matière de ses ateliers, cours et laboratoires. Avec Virgine Baes, au centre culturel Croix-Baragnon, à Toulouse, il a mis sur pied le collectif « Mauvaises Herbes » pour faire découvrir et circuler les écritures actuelles. Il deale des textes avec l’Australien Daniel Keene et lui a passé commande d’une pièce à partir d’un scénario de Fassbinder, La Peur dévore l’âme, qui est devenu Drames au TNT en 2011. Ainsi armé, repoussant le peur qui a grand faim, et après un retard d’ordre administratif, le voilà prêt à réaliser son projet pour le Sorano et à succéder dignement à ces fortes têtes de Sarrazin et Carette, mais sans tonner comme Zeus ni pendre des breloques à son cou.

« Faire du théâtre, dit-il, est un acte de résistance, un art qui suspend le temps et les flux de la vie quotidienne, dans une salle, ensemble. » Bournac voudrait imposer ce temps-là, qui est « un temps de jeu, un temps de pensée, un temps de rassemblement joyeux et festif. »

Lire l'article entier avec l'entretien en vidéo : http://blog.culture31.com/2016/03/15/a-propos-de-sebastien-bournac/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 27, 2016 5:28 PM

|

Par Christine Friedel pour Théâtre du blog : En fouillant à peine, on découvre sur Internet que des militaires (toujours à la pointe, on doit leur reconnaître cette vertu) font des recherches sur des peintures qui rendraient les avions indétectables aux radars : une histoire de nanotubes de carbone…

Heiner, le Berlinois «alternatif» imaginé par Guillermo Pisani n’a, lui, rien d’un militaire : juste un fou d’informatique et de systèmes de surveillance qui ne surveille que son modeste appartement et renvoie à l’impasse d’un logiciel. À moins que… Ce soir-là, après une nuit dans un squat devenu boîte branchée, il ramène chez lui Mia, une jeune Française.

Rencontre, malaise. Se mêlent à l’affaire : le mari de Mia, ses voisins Inge et Ralfy qui lui-même se prend alternativement pour Wolf Bierman, chanteur de R.D.A. déchu de sa nationalité (tiens, tiens…), pour Nina Hagen (dernière période, mais toujours avec des pompons sur ses couettes), et Trudy, performeuse à la mini-caméra très, très exploratrice.

Qui est qui ? Ça vacille, dans un Berlin mouvant tel qu’on l’imagine chez nous. Oui, mais…L’auteur fait, logiquement, parler les Allemands en allemand, et les Français, en français, avec un sous-titrage mis au point par Heiner lui-même qui rend le déroulement des choses très clair, et tout aussi hallucinatoire.

Ce tricotage de fiction et de réalité est ici un régal d’intelligence et d’humour pince sans rire. Une ironie douce et une légère angoisse comme philosophie de l’existence… Au-delà d’une réflexion sur le vrai qui serait fugitif, glissant, s’échappant à chaque instant, éminemment remplaçable, la pièce s’interroge, et nous interroge, sur notre rapport avec l’histoire.

Pour l’auteur et pour son personnage, Wolf Birmann est une pure figure historique. Pour ceux qui ont connu cette époque, la nuance, de taille, fait partie du jeu, mais cette fiction drôle et inquiétante, « no future », n’est pas qu’un jeu. La grande histoire y fait un retour fracassant : on apprendra qu’il existe aussi de l’irréversible, du côté d’un terrorisme resurgissant. Quant au système pour devenir invisible : adressez vous à Liu Bolin, le jeune artiste chinois reconnu qui se peint caché dans ses toiles.

Les comédiens sont épatants, pour employer un adjectif non contemporain, et ce qui se passe sur cette petite scène fonctionne bien, dans une chambre-loft-atelier d‘un très vraisemblable bidouilleur d’objets électroniques, amateur de rock-métal et peut-être espion d’on ne sait (lui non plus) quelle puissance étrangère.

Ça ressemble à un scénario de bande dessinée pour jeunes adultes: vertigineuse, vraiment intelligente, désabusée, drôle, et même tendre. À saisir si le spectacle passe à votre portée…

Christine Friedel

Théâtre de Belleville, Paris jusqu’au dimanche 28 février. T : 01 48 06 72 34.

Théâtre de la Tête Noire à Saran (45) le 22 avril. T : 02 38 73 02 00, et en tournée …

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2016 7:45 PM

|

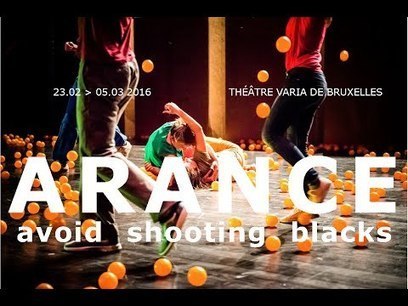

De la révolution agricole du Néolithique à l’esclavage moderne, dès révoltes des migrants qui travaillent comme saisonniers aux rêves du XXème siècle, du lien entre l’Europe et l’Afrique à la bidonvillisation du monde. Le point de départ est « l’après Lampedusa ». Que deviennent les migrants qui survivent à la traversée ? Voir le teaser :http://www.youtube.com/watch?v=QeMDSFOQNyE Pietro Marullo et son équipe sont partis à leur rencontre. Dans les Pouilles – mais ça pourrait être une autre région du Sud de l’Europe -, la plupart récoltent des fruits au rythme des saisons. Ils sont des « saisonniers », sont sans papiers, et vivent concentrés dans des bidonvilles sans eau ni électricité. Leurs abris sont faits de bouts de plastiques et cartons. Leur travail au noir est très pauvrement payé. Le racisme et la violence se vivent au quotidien. Une narration non linéaire faites d’images, d’objets, de métaphores. Le spectacle s’évade de la réalité comme une forme errante et discontinue pour remonter à la source, au berceau de l’humanité. Il nous conduit dans un voyage onirique, au pays du subconscient pour questionner, au milieu des lambeaux, des épaves et des beautés de notre humanité, cette violence du continent étoilé de l’Europe à l’encontre du continent africain, alors que l’un et l’autre sont inextricablement liés. Ecriture et mise en scène Pietro Marullo

Assistante Noémi Knecht

Création sonore Jean-Noël Boissé

Création lumière Marc Lhommel

Scénographie et costumes Pietro Marullo, Bertrand Nodet et Anne Sophie Grac

Avec Paola Di Bella, Noémi Knecht, Adrien Letartre, Hamado Tiemtoré, Baptiste Toulemonde et GUESTS Coproduction: Théâtre de Liège, Théâtre Varia / Bruxelles, l’asbl Butterfly / Pietro Marullo et l’Association Le Bouc Sur Le Toit (France). Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre, et avec la participation artistique de l’ENSATT (France), du JTN (France). Le projet a bénéficié d’une résidence d’écriture au Château Pont d’Oye en Belgique et au Cantieri Teatrali Koreja en Italie. Info et réservation DATE 19 > 25 Avril 2015 – Festival Emulation au Théâtre de Liège 23 Février > 5 Mars 2016 – Théâtre Varia de Bruxelles Site du Varia : http://varia.be/arance-avoid-shooting-blacks/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2016 5:57 AM

|

Par Armelle Héliot le 11 février 2016 pour son blog "Le Grand Théâtre du Monde"

D'un reportage de l'émission Strip Tease, il a fait un spectacle insolite et drôle. Il dirige des comédiens aussi talentueux que lui. Le spectacle vient de naître au Quartz de Brest et part pour une longue tournée qui mènera la bande jusqu'au Rond-Point à la rentrée prochaine.

Au commencement, il y a cette émission épatante et toujours "incroyable mais vraie" que nos amis belges, familiers du surréalisme, ont su si bien concocter depuis des années.

Au commencement il y a une histoire de fumier. Un gros tas de fumier quotidiennement entretenu par une sacrée petite bonne femme, en blouse bleue assez crade, fichu sur la tête parfois, ou chignon retenant ses cheveux gris. Elle a 75 ans dans le reportage qui doit dater de 2008 : les événements ont commencé en 2003...

Tout un village prend fait et cause pour elle. Ses voisins, des "Parisiens", sauf que celle qu'elle appelle méchamment "la blondasse" est sa copine d'enfance (!), ses voisins donc, campagnards de week-ends, sont légèrement importunés par le tas de fumier.

Il est installé dans une cour partagée entre la ferme et l'arrière de leur maison bien proprette avec ses murs blancs et ses volets bleus.

Regardez le reportage -en deux époques, cela vaut le coup !

Ci-dessous, une partie des comédiens. Il manque Christine Pignet et Thomas Blanchard. Photographie Alain Monot. DR

Les auteurs du "texte" du "spectacle" de Thomas Blanchard sont Florence et Manolo d'Arthuis, les réalisateurs-journalistes des films.

Thomas Blanchard que l'on peut découvrir si on ne le connaît pas, extraordinaire dans le premier long métrage d'Antoine Cuypers, Préjudice (avec Nathalie Baye, Arno, Eric Caravaca notamment), a été séduit (ou interloqué) par cette histoire à la Clochemerle, mais en un peu plus folle !

Car il y a de la folie dans les caractères des vrais personnages de la réalité et les comédiens réunis par Thomas Blanchard, eux, sont de grands originaux. Des artistes à fortes personnalités, très talentueux. Des artistes que l'on a applaudis dans des registres très différents et c'est cela qui les réunit.

On reparlera de ce spectacle qui va tourner, mûrir, se dessiner plus fermement, trouver un rythme encore plus soutenu et une fluidité : tel quel, il fait rire et dérange, ce qui est sa belle ambition.

Il y a donc un texte. Une scénographie : sur un sol écossais, comme un joli plaid d'autrefois, est posé un tas. En fait, depuis la salle du Quartz de Brest, on dirait une gentille meule de foin. Précisions que Thomas Blanchard n'a pas cherché à faire un spectacle olfactif...

On devine bien une sorte de mini bassin, au pied du tas...Et comment fait-on du purin ?

Ci-dessous une autre photo d'Alain Monot (DR). Thomas Blanchard et Olivier Martin-Salvan. Manque toujours Christine Pignet, pourtant bien croquignolette...

C'est tout pour le décor. Et à l'arrière du tas, sorte de divinité à respecter et sur laquelle sont parfois projetées des images qui donnent le sentiment que le tas est un être vivant, une personne et peut-être le "personnage" sinon l'interprète principal...à l'arrière du tas, donc, les comédiens se changent. Car certains jouent plusieurs rôles....

Citons-les ! Outre le metteur en scène, Laure Calamy, Flavien Gaudon, Olivier Martin-Salvan qui, à l'invitation du directeur, Matthieu Banvillet, est artiste associé au Quartz, Scène nationale de Brest, Johanna Nizard, Christine Pignet, Julie Pilod.

Une bande avec énergie, esprit et qui n'a peur de rien, surtout pas du très très mauvais goût. La cauchemardesque scène de partouze est à cet égard exemplaire. Pas de quoi faire rougir les adolescents, mais tout de même....

D'un personnage à l'autre, d'un costume à l'autre, ils composent ou se décomposent. Ils sont très talentueux. Et attachants dans leurs apparitions hallucinantes et leurs dialogues tout ce qu'il y a de plus véridique.

On fera une mention spéciale à Johanna Nizard qui a tout de même la rude tache d'incarner la propriétaire du tas de fumier. Méconnaissable, toute cassée, toute chenue; elle tient sa ligne avec une facilité apparente qui suppose un travail profond et très fin. Vocalement aussi, elle est méconnaissable et tient sans faillir.

Thomas Blanchard, dont on espère que Préjudice lui apportera d'autres grands rôles (lui qui a déjà un très beau parcours au cinéma), a eu raison de s'emparer de cette histoire insensée. On reverra ce spectacle au fil du temps. Il se bonifiera. C'est pas comme le fumier...

Quartz de Brest jusqu'au 13 février, puis 25 et 26 février à Valenciennes, puis à Rennes, du 1er au 5 mars, à Saint-Brieuc les 8 et 9 mars, à Châtillon le 12 mars, à Bourges les 16, 17, 18 mars, à Vannes le 12 mars, à Herblay le 25 mars, à Martigues le 29 mars, à Nice les 1er et 2 avril, à Montluçon les 6 et 7 avril, à Saint-Etienne les 28, 29, 30 avril. Et en septembre au Rond-Point.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 12, 2015 9:43 AM

|

Une déclaration de guerre un jour d’armistice ? C’est ce que pouvaient laisser accroire les deux dépêches publiées concomitamment par l’AFP, mercredi 11 novembre, annonçant l’entrée de deux personnalités artistiques, novices mais notoires, dans le monde de l’opéra. La première, qui émane de l’Opéra-Comique, concerne le metteur en scène de théâtre, Thomas Jolly, qui fera en février 2017, avec Fantasio, d’Offenbach, la réouverture de la Salle Favart, actuellement fermée pour deux ans de travaux. L’autre révèle que le réalisateur Bertrand Bonello devrait monter le Don Carlo, de Verdi, à l’Opéra de Paris, en octobre 2017.

Le metteur en scène de Henry VI contre celui de Saint Laurent ? Rien de suspect a priori. Depuis qu’il s’est ouvert au concept de mise en scène au début du XXe siècle, l’opéra a attiré les cinéastes, d’abord comme réalisateur de films d’opéra puis in scena, de Luchino Visconti à Franco Zeffirelli, en passant par Atom Egoyan, Robert Altman, Michael Haneke, Christophe Honoré ou Benoît Jacquot. De même pour les metteurs en scène de théâtre, dont il constitue aujourd’hui un paragraphe quasi obligé dans le curriculum vitae. De Giorgio Strehler à Frank Castorf, de Patrice Chéreau à Romeo Castellucci, de Robert Wilson à Dmitri Tcherniakov, même les plus réticents sacrifient à la scène lyrique.

Deux ouvertures de saison pour Jolly

Rien d’étonnant donc à ce que les noms de Bertrand Bonello et de Thomas Jolly s’ajoutent au catalogue. A ceci près : ce dernier sera, en effet, tête de liste, à quelques semaines de distance, de deux ouvertures de saison. En amont de l’Opéra-Comique, Jolly est programmé à l’Opéra de Paris dans Eliogabalo, de Cavalli, en 2016-2017 (la saison sera officiellement annoncée le 2 février 2016).

Le nouveau patron de l’Opéra-Comique, Olivier Mantei, aurait sans doute aimé rouvrir sa salle en se targuant de la première mise en scène lyrique du sieur Jolly. Mais il s’est fait griller la politesse par l’Opéra de Paris et son ancien boss aux Bouffes du Nord dans les années 2000, Stéphane Lissner. Mantei a, en effet, proposé Fantasio au jeune metteur en scène français dès l’automne 2014 alors qu’il n’était pas encore l’heureux récipiendaire des Molières d’avril 2015 pour Henry VI, de Shakespeare. Avec lui, il entend mener un travail artistique à long terme, dont le coup d’envoi aura lieu le 3 décembre prochain lors d’une première séance ouverte au public (sur réservation) avec Thomas Jolly et la mezzo Marianne Crebassa. La chanteuse assurera le rôle-titre de l’opéra tiré de la pièce éponyme de Musset, dont elle a fait une prise de rôle magistrale, il y a quelques mois, à Montpellier (dans la version de concert proposée le 18 juillet par le Festival de Radio France et Montpellier).

Lire aussi : Thomas Jolly et le roi boiteux

A l’époque, Eliogabalo était encore entre les mains d’un autre Thomas : Ostermeier. Mais l’Allemand a déclaré forfait fin 2014 pour des raisons de temps de travail insuffisant (certains metteurs en scène de théâtre s’accommodent mal du temps de répétition deux fois plus court à l’opéra qu’au théâtre, cinq à six semaines contre deux à trois mois – ce contre quoi entend précisément lutter l’Opéra-Comique). Lissner a alors pensé au jeune Jolly, avec lequel contact a été pris au printemps 2015. On imagine sans mal la tension des rapports entre les deux institutions. « Il y a eu pas mal de discussions, reconnaît Olivier Mantei. Mais ce qui compte est que les deux projets aient été validés et maintenus. » Cela promet, en tout cas, un baptême en forme de feu d’artifice pour Thomas Jolly, qui enchaînera un opéra baroque vénitien au Palais Garnier et un opéra-comique français à la Salle Favart.

L'acteur Bertrand Bonello à New York en avril 2015.

Un film sur le chœur de l’Opéra pour Bonello

Le cinéaste Bertrand Bonello, lui, n’est pour l’instant en pourparlers qu’avec l’Opéra de Paris. Au point de vendre la peau de l’ours ? L’annonce semble un tantinet prématurée à Stéphane Lissner. « Rien n’est encore acté et nous en sommes au travail préparatoire, qui doit se poursuivre, avec notre directeur musical, Philippe Jordan, dès la semaine prochaine, signale, en effet, le directeur de l’Opéra de Paris, quelque peu surpris par les propos de Katia Wyszkop, la décoratrice de Bonello pour Saint Laurent, rapportés par l’AFP. Mais Bertrand est très intéressé par l’opéra, où sa mère l’emmenait, à Nice, quand il était enfant, et il a toujours souhaité pouvoir un jour travailler sur une scène lyrique. »

Stéphane Lissner ne cache pas qu’il a été séduit par la direction d’acteurs du cinéaste, notamment dans les scènes intimistes de Saint Laurent. En attendant d’être définitivement adoubé, Bertrand Bonello s’est attelé à la commande d’une contribution pour la « 3e Scène », le grand projet numérique lancé par l’Opéra de Paris au début de l’automne : il s’agit d’un film autour du chœur de l’Opéra, celui-là même qui s’est si prodigieusement illustré dans la production du Moïse et Aaron, de Schoenberg.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2015 6:42 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog : Où allons-nous ? Quelles seront les conséquences de telle décision prise ou celle de telle autre sans cesse différée ? De quel futur Hiroshima est-il le nom ? Autant de questions qui traversent « Récits des événements futurs », le nouveau spectacle de la compagnie Théâtre déplié, dont la précédente création « Le pas de Bême » ouvrait de belles pistes (il sera en tournée en 2016).

Déplier le jeu de l'acteur

Les deux spectacles, mis en scène comme tous ceux de la compagnie par Adrien Béal, sont de factures fort différentes mais, dans les deux cas, le travail de l’acteur est central et son rôle moteur dans l’exploration de la complexité des rapports humains à partir d’une situation donnée. Un travail qui allie documents de travail (pièces, faits divers, essais) et improvisations.

Dans « Le pas de Bême », tout tournait autour d’un élève qui rendait des copies blanches non par ignorance mais par volonté, et, par là même, provoquait le naufrage des certitudes de différents ordres établi (école, famille). On retrouve ce mouvement de déséquilibre et cette façon de le déplier dans « Récits des événements futur », à travers différentes situations qui se croisent ou pas. Et, comme dans le précédent spectacle, les acteurs passent d’un rôle à l’autre, instaurant plusieurs fois un jeu de leurre ou un début de quiproquo avec le spectateur. La manière de la bien nommée compagnie Théâtre déplié, de s’affirmer en se dépliant.

Un homme, peu sûr de lui, va consulter un devin et les prédictions de ce dernier, au sens incertain, vont bouleverser sa vie. Une femme, tard le soir, ne peut pas quitter des yeux sa voisine d’en face, qui, penchée sur sa télévision des heures durant, ne bouge pas. Elle la croit morte. L’est-elle vraiment ou projette-elle son angoisse de vivre au fil de cette nuit insomniaque dont elle fait le récit halluciné à son fils à l’heure du petit déjeuner ? Un autre récit, inspiré librement d’une situation puisée chez Ibsen, dissèque les relations compliquées, sur fond d’éthique, de responsabilité et de passif familial, entre deux frères travaillant dans la même société gérant les eaux d’une ville dont l’économie repose sur cet établissement de bains. De la catastrophe domestique, à celle de la cité ou celle de l’humanité (on y vient), il n’y a qu’une question d’échelle.

Plein pot, illico

Le décor spartiate se résume à l’angle d’une pièce quasi abstraite avec tables, chaises, et sur le côté, un banc d'attente où se posent les acteurs quand ils ne participent pas à la séquence ou quand ils ne sorte pas par l‘unique porte (étroite commil se doit). Un espace quelque peu fantasmatique qui met en évidence le vivant : le corps des acteurs. Tout se passe en intérieur (cuisine, salon, bureau, chambre, autant d’espaces que rien ou presque ne caractérise) avec de subtiles correspondances entre les personnages que porte un même acteur.

Si le travail théâtral est étayé par de nombreuses lectures et discussions, si le texte est structuré, reste à l’heure de la rencontre avec le public une part d’improvisation qui, dans sa fragilité même et dans sa part d’imprévisibilité, accentue l’intensité de la séquence qui repose pour l’essentiel sur le jeu. A peine en piste, tous les acteurs sont en puissance maximum.

On a vu Benoit Carré dans les trois dernières créations de Sylvain Creuzevault. Lionel Gonzales jouait dans « Le père Tralalère » et « Notre terreur » avant de quitter Creuzevault pour travailler avec Anatoli Vassiliev et on l’a vu dans le dernier spectacle de Jeanne Candel. Bénédicte Cerutti, sortie de l’école du TNS, a beaucoup joué dans les spectacles de Stéphane Braunschweig et sa route a déjà croisé celle d’Adrien Béal. Charlotte Corman, sortie du Conservatoire, a joué dans plusieurs spectacles de Jeanne Candel et on l’a retrouvée dans « Le pas de Bême ». Enfin Zoumana Meïté a fondé avec Daniel Farjon l’étonnante compagnie Légendes urbaines (lire ici).

Une longue séquence tourne autour du pilote de l’avion qui largua la bombe d’Hiroshima et de la correspondance qu’il entretint avec le philosophe Günther Anders (mort à Vienne en 1992). Ce dernier n’est pas nommé dans le spectacle mais Adrien Béal, sa collaboratrice Fanny Descazeaux et les acteurs l’ont lu et relu au cours du travail (il est sous-jacent à plusieurs séquences) allant jusqu’à le citer dans le programme de salle. En particulier « L’obsolescence de l’homme » dont le tome II est paru en traduction il y a quelques années.

Théâtre de l’Echangeur de Bagnolet, du lun au sam 20h30 (sf le mer 4), dim 17h, jusqu’au 7 nov

Théâtre du garde-chasse aux Lilas, le 21 nov

Tandem Douai-Arras, les 24 et 25 nov

Théâtre de Vanves les 27 et 28 nov

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 21, 2015 7:03 PM

|

Quatre comédiens fantomatiques jouent parfois plusieurs rôles sous une lumière blafarde. Ils entrent et sortent par une rangée de portes, au fond, à la manière d’un labyrinthe forain. De quel enfer sont-elles l’entrée ou l’issue ? C’est en sortant d’une dépression que Strindberg (1849-1912) s’attaque à cette œuvre monstre de dix heures. Son titre, Le Chemin de Damas, fait allusion à la conversion soudaine du futur saint Paul ; l’antihéros de la pièce connaîtra-t-il la même ? Le Franco-Norvégien Jonathan Châtel, 36 ans, a réduit et rebaptisé le texte, d’austère mais rayonnante façon. On y suit les errances d’Andreas, double tourmenté de l’auteur, en proie aux spectres, aux oublis. Châtel transforme en une sorte de vieille saga scandinave l’œuvre injouable et nous relie très mystérieusement au destin de l’écrivain malmené… Fabienne Pascaud. . Du 25 septembre 2015 au 15 octobre 2015

Théâtre de la Commune - Centre dramatique national d'Aubervilliers - Aubervilliers Auteur : August Strindberg Metteur en Scène : Jonathan Châtel

Adaptation : Jonathan Châtel

Interprètes : Pauline Acquart , Pierre Baux , Thierry Raynaud et Nathalie Richard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2015 6:42 AM

|

Publié par Brigitte Salino dans Le Monde : Il est rare qu’une pièce du XIXe siècle commence à un coin de rue. C’est le cas du Chemin de Damas, qu’August Strindberg a commencé à écrire en 1898, à un moment où il traversait une grave crise. Il avait quitté la Suède pour la France et renoncé au théâtre, auquel il ne croyait plus, pour se livrer à des expériences d’alchimie. Ses amours allaient mal, la folie le guettait, il vivait un enfer, qu’il a relaté dans un récit autobiographique, Inferno. Le Chemin de Damas arrive juste après. C’est une très longue trilogie, dans laquelle les metteurs en scène piochent la matière d’un spectacle. Jonathan Châtel s’est intéressé à la première partie, qu’il a traduite et adaptée sous le titre d’Andreas. Et c’est beau comme une rencontre fortuite, dans un pays lointain.

Ce pays, à Avignon, s’habille de la nuit dans le cloître des Célestins, avec ses deux platanes qui trouent le plateau, et ses arches de pierre qu’on ne verra pas, sinon à la fin. Jonathan Châtel les masque par un grand mur en inox dont des pans s’ouvrent et se ferment, comme des portes entre deux mondes. Devant, des éléments de bois sont posés sur le sol, comme s’ils attendaient d’être assemblés pour bâtir une maison. La lumière qui les éclaire est jaune, comme le soufre. Elle attire le regard, parce qu’on ne voit pas souvent un tel jaune, au théâtre. Il fait rêver, il intrigue, parfois il inquiète, comme tout le spectacle, dont il est l’exact habit de lumière.

Marie-Christine Soma en est l’auteur. Avec Gaspard Pinta, pour le décor, et Etienne Bonhomme, pour la musique, elle forme une équipe qui sert au mieux la mise en scène de Jonathan Châtel. Ce Franco-Norvégien de 36 ans s’est fait connaître avec Petit Eyolf, d’Ibsen, qui témoignait d’une cruelle délicatesse. On retrouve cette qualité dans Andreas.

Histoire d’amour rédemptrice

Le personnage central est un homme, L’Inconnu. Il est écrivain, il avait une femme et une fille, mais il a tout perdu, par orgueil. Le voilà dans une ville étrangère, où il rencontre une femme, La Dame. A un coin de rue. Entre eux se noue une histoire d’amour, dont l’enjeu est un combat : réparer l’homme détruit. « Je n’arrive pasà dire : “Je veux vivre” », dit L’Inconnu. Tout en lui se mêle, comme tout se mêlait chez Strindberg, mais ce qui est étonnant, c’est la simplicité avec laquelle l’auteur le raconte et Jonathan Châtel l’adapte.

On se croirait dans un conte, avec Andreas. A cause de cette simplicité, justement, qui parfois atteint à la naïveté. Mais, comme dans les contes, ces deux qualités sont les arbres masquant la forêt. Elles rendent plus âpre l’histoire, et plus profond le gouffre de l’interprétation. Au fur et à mesure, on se rend compte que L’Inconnu n’est pas un, mais multiple, et qu’il se trouve une part de lui en chacun de ceux qu’il croise : Le Mendiant amnésique, Le Médecin qui s’occupe des fous, La Dame, La Mère, La Fille, La Religieuse, Le Vieillard, tous appartiennent de près ou de loin à celui qu’il a été, et sera, s’il arrive au bout du chemin de la réconciliation. Un long chemin, bien sûr, comme celui de Paul vers la conversion. Mais, à la différence de l’apôtre, L’Inconnu ne découvre pas une vérité : il pèle les peaux de ses vérités, une à une.

Un moment très troublant

Au cloître des Célestins, chacun peut suivre Andreas comme il l’entend : simple et tenue, la mise en scène de Jonathan Châtel laisse ouvertes les portes de l’entendement. Trois des quatre comédiens se partagent plusieurs rôles : Le Médecin, Le Mendiant et Le Vieillard pour Pierre Baux, La Fille et La Religieuse pour Pauline Acquart, La Dame et La Mère pour Nathalie Richard. Quant à L’Inconnu, c’est Thierry Raynaud qui le joue, seul. Il est grand, filiforme, avec un regard noir qui contraste avec ses gestes : des chimères apeurées, à l’image de son jeu, sur le fil d’un désir impossible. Nathalie Richard, avec qui il partage le plus souvent le plateau, est magnifique. Elle a une présence très particulière, qui tient à sa beauté et plus encore à une façon d’être là et en même temps ailleurs : son regard semble percevoir ce que les autres ne voient pas, à travers les miroirs de l’illusion.

Grâce à elle, et aux autres comédiens, on passe un moment très troublant : où est-on, dans la nuit chaude d’Avignon ? Sur quel rivage de l’existence ? Dans quel naufrage de l’être ? En chemin vers quel apaisement ? On ne le sait pas, mais une chose est sûre : on sort d’Andreas rasséréné d’avoir été là, dans le secret de secrets que l’on emporte avec soi, comme un viatique, dans le voyage du festival, et de la vie.

Andreas, d’après « Le Chemin de Damas », de Strindberg. Adaptation, traduction et mise en scène : Jonathan Châtel. Avec Pauline Acquart, Pierre Baux, Thierry Raynaud, Nathalie Richard. Cloître des Célestins, à 22 heures. Tél. : 04-90-14-14-14. De 10 € à 28 €. Durée : 1 h 40. Jusqu’au 11 juillet. Le spectacle sera repris, dans le cadre du Festival d’automne, du 25 septembre au 15 octobre au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers (Seine Saint-Denis).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 6, 2015 6:48 PM

|

Publié par Stéphane Capron sur le site sceneweb : Invité dans le cadre du 69ème festival d’Avignon, Laurent Brethome signe une adaptation du conte de Perrault, « Riquet à la houppe ». Pas de clinquant dans ce spectacle qui défend les femmes contre l’autorité des hommes. Du rap, de la peinture en direct, des marionnettes, des ombres chinoises…Laurent Brethome utilise des procédés simples sans technologie. Cela déborde de vitalité et de générosité comme toujours dans les spectacles du metteur en scène. La mise en route de ce Riquet est cependant un peu longue. Elle demande encore à être resserrée par le jeu des comédiens qui peut être plus débridé. Mais la poésie s’installe petit à petit avec de belles images comme avec cette magnifique lanterne magique qui surgit sur le devant du plateau et diffuse de beaux dessins naïfs. Riquet c’est un conte populaire de Perrault. L’histoire d’un prince pas très beau qui finira par se marier avec une princesse très belle, qui se laissera convaincre par sa beauté intérieure Dans le spectacle de Laurent Brethome (dont l’histoire a été réécrite par Antoine Herniotte), ce sont les femmes qui prennent leur destin en main, elles se moquent des vieilles traditions. « C’est du pipeau » dit l’une des princesses. Et le jeune public (les élèves du collège Saint-Michel d’Avignon présents lors de la première) ont bien su décrypter la morale de l’histoire. C’est donc que le pari est gagné. D’autant que certains personnages sont formidablement bien tournés en ridicule comme le Roi dont la couronne lui recouvre tout le corps ! « S’adresser au public de demain, c’est remettre ses pratiques théâtrales » dit Laurent Brethome. Avec ce Riquet il souhaite retrouver la part d’enfance qui est en lui comme avec cette très belle image de fin lorsque Louis Lavedan dessine derrière les paravents, comme on a pu le faire dans notre enfance avec la fameuse ardoise magique, sauf que lui c’est un artiste et que son dessin est réussi ! Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2015 5:30 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 8, 2015 5:29 PM

|

Du 12 juin au 2 juillet, le Théâtre 13 met en lumière des jeunes metteurs en scène talentueux triés sur le volet parmi plus de 80 candidats. L'occasion de découvrir des classiques du répertoire dans des mises en scène qui dépotent. Un festival de théâtre réjouissant. Pour tous les curieux qui veulent s'extirper des programmations trop élitistes, et pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher de donner leur avis à la sortie d'une pièce, voilà un festival au poil. Chaque année, le Théâtre 13 ouvre ses portes à des jeunes du milieu qui rêvent de voir leur projet un jour à l'affiche d'un grand théâtre parisien. Après une rude sélection parmi 80 candidats auditionnés, seulement 6 d'entre eux grimperont sur les planches avec leur troupe pour deux représentations uniques. À la fin, un jury composé de professionnels remettra au vainqueur une subvention, ainsi que le passe-droit pour monter sur la scène du Théâtre 13 la saison prochaine. Et pour tous les frustrés qui voulaient aussi avoir la parole, le public pourra aussi récompenser et soutenir son spectacle préféré ! Au programme cette année, un beau panel de classiques du genre, Tchekhov, Shakespeare, Harold Pinter mais aussi des pièces moins connues qui valent le détour, comme Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst, mis en scène par Marc Delva. Une approche décalée de la légende de Merlin et du roi Arthur, avec des Chevaliers de la table ronde aux looks de footballeurs américains, le tout dans une mise en scène décapante pleine de drôlerie et de merveilleux. Un beau programme qui en épatera plus d'un.

Programme du festival : http://www.theatre13.com/saison/spectacle/prix-theatre-13-slash-jeunes-metteurs-en-scene-2015

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2016 7:54 PM

|

Par David Larre pour le blog "Au poulailler"

La disposition scénique particulière du nouveau spectacle d’Adrien Béal et du Théâtre Déplié, un simple carré de rangées de chaises où viennent s’asseoir spectateurs et comédiens, crée un horizon d’attente particulier : il va se passer quelque chose, au cœur de cet espace qui pourrait être celui d’un ring, et nous dévisageant d’un côté à l’autre, nous ne savons pas quoi. Quand deux comédiens commencent à s’interpeller, c’est à voix suffisamment basse pour que nous hésitions à croire que la fable s’amorce. Puis, un à un, se levant pour parler, puis se rasseyant ou se retournant simplement avant d’endosser un autre rôle, les trois comédiens ont pris place, dans un espace mouvant reflétant le travail d’écriture au plateau où ils sont tour à tour professeurs, parents, camarades, petite amie de ce Bême qui refuse d’écrire ses compositions. Chacun d’eux prêtera d’ailleurs sa voix et ses traits à ce garçon anonyme, surface de projections multiples qui pourrait donc renvoyer à chacun d’entre nous.

Le « pas » de Bême, c’est donc ce geste étrange, résistance passive ou refus sans agressivité, consistant à ne pas faire ce dont on vous sait pourtant capable. Bon élève, curieux et participant volontiers à l’activité de sa classe, Bême rend toujours copie blanche. Il n’y a pas d’explication à ce geste autour duquel tout le monde s’affaire, tantôt pour le minimiser (les enseignants qui n’osent pas franchement mettre un zéro à ses copies), tantôt pour le questionner avec vigueur (proviseur, copains de classe). Le spectacle amuse souvent en discutant concrètement la gestion de « ce cas » par les adultes concernés, mais malgré cette contextualisation sociale précise, il ne manifeste pas d’acrimonie particulière contre l’institution scolaire. Bien plus, il prend d’emblée un tour symbolique général et fait écho au Bartleby de Melville. Faire ses devoirs, c’est déjà un peu trop faire son devoir : derrière l’attitude supposément positive du bon élève pointerait donc une certaine aliénation sociale.

Refuser de bien faire, c’est donc résister, mais à quoi ? L’apparente simplicité de l’apologue bruisse de sous-entendus que chacun peut interpréter à sa guise : résistance naïve à tout « système », refus de reproduction des normes, incapacité revendiquée à satisfaire une attente ? Le miroir est bien tendu à la collectivité : une société qui se soucie à ce point de ses rares éléments de dissidence va-t-elle si bien, d’ailleurs ? C’est à ces questions que le spectacle livre son public, lui-même sans doute un peu inquiet de savoir si, oui ou non, il pourrait s’identifier (et à qui, d’ailleurs ?), et s’il peut se regarder en collectif, imbriqué comme il l’est par la scénographie. Parents, salle des profs, classe de lycéens, les groupes se dessinent d’ailleurs dans leur incertitude et leur fragilité. Le Pas de Bême a ce mérite, par sa forme modeste et inclusive, de proposer un acte de simple résistance à notre attention, loin des discours démonstratifs sur le politique, loin des figures d’adolescents fiévreux qui, dans le théâtre contemporain, déstabilisent les équilibres sociaux (Le Garçon du dernier rang, Martyr), dans une esquisse nette que la proximité et l’entrain des comédiens (Olivier Constant, Charlotte Corman, Étienne Parc, tous remarquables) rendent plus vive et joyeuse.

David Larre

Le Pas de Bême

Mise en scène et écriture Adrien Béal

Du 10 mars au 3 avril 2016

Dans le cadre du festival (Des)illusions

Le Monfort Théâtre, 106 rue Brancion, Paris 15e

Renseignements et réservations : 01 56 08 33 88 & www.lemonfort.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2016 8:15 PM

|

Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama

Comment ne pas succomber à ce spectacle spirituel, où les personnages d'Offenbach croisent des urbanistes du Grand Paris d'aujourd'hui ?

Il faut bien du talent pour mêler des éléments aussi disparates que les chansons d'Offenbach tirées de son opérette La Vie parisienne (1866), une réflexion sur le régime du second Empire coincé entre deux révolutions réprimées dans le sang (1848 et la Commune), une description de la croisade immobilière du baron Haussmann et la vie des Parisiens d'aujourd'hui. Si le projet du Grand Paris vous est indéchiffrable, alors il faut courir à ce Paris nous appartient, lancé en février dernier par le Moukden-Théâtre, comme une balise éclairante avant d'atterrir au Théâtre de Sartrouville où la compagnie est « artiste associé ». Vous en ressortirez le cerveau au travail, tout en ayant bien ri.

Car ce collectif fondé en 2005, à leur sortie du Conservatoire par Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac, s'appuie sur des éléments concrets pour mener sa fine réflexion en partie chantée. Ils se mettent en scène eux-mêmes comme des artistes en répétition. Ils traquent l'histoire d'Haussmann et de Napoléon III dans ses moindres détails (quartiers grouillants et sinueux éventrés pour créer de nouvelles artères, expropriations, financements en cascade). Ils révèlent enfin le fruit de leur enquête auprès des urbanistes du Grand Paris, sous forme de verbatim savoureux où l'on théorise la « gentryfication » des banlieues, en plaçant les artistes, « si prompts à s'emparer des friches », à l'avant-garde. Au risque de repousser toujours plus loin la frontière de la pauvreté...

Le tout rythmé d'interludes à la mode d'Offenbach, où le dandy Gardefeu reconstitue pour un baron suédois un faux Paris de fête enivrante, avec demi-mondaines et gentlemen postiches. Le miroir de la gourmandise et du luxe, pour attirer le touriste assoiffé de plaisirs qui chante à tue-tête « On va s'en fourrer jusque-là ! », ne date pas d'aujourd'hui... Ce jeu de piste brillant mais modeste dans ses moyens — quelques tables et un piano suffisent à créer l'ambiance — révèle une vérité simple : la ville doit s'inventer avec tous, pour tous. A des années-lumière de l'image survendue par Offenbach...

— Emmanuelle Bouchez

| 2h10 | Du 20 au 22 mars, à Sartrouville (78), tél. : 01 30 86 77 79 | Du 26 au 28 mars, à Béthune (62), tél. : 03 21 63 29 19.

Emmanuelle Bouchez

Télérama n°3349

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 4, 2016 3:34 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde :

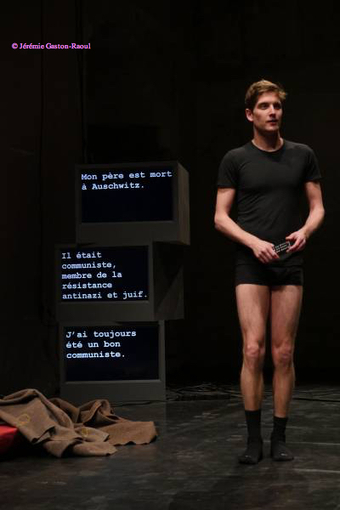

Le metteur en scène revient au Nouveau Théâtre de Montreuil avec « En route-kaddish » autour de la question israélo-arabe, du 17 mars au 3 avril.

On fait souvent de belles découvertes dans la petite salle du Théâtre de la Bastille. La dernière en date, En route-kaddish, est le premier spectacle d’un comédien, David Geselson, qui dialogue avec son grand-père à travers le temps. Ce grand-père s’appelait Yehouda Ben Porat. Né en 1914 en Lituanie, il est parti en 1934 pour la Palestine, avec un grand rêve : construire un pays. Il y a cru dur comme fer, s’est engagé sur tous les fronts, du kibboutz à la guerre. Puis il a déchanté, il est allé vivre aux Etats-Unis dans les années 1960, et il est revenu en Israël, où il a fondé et dirigé un institut de recherche historique. Quand il meurt, à Jérusalem, en 2009, David Geselson a 30 ans. Lui aussi se cherche une terre, après une rupture amoureuse : il part pour le Japon, où il travaille à l’adaptation de textes d’Haruki Murakami. A son retour, apprenant qu’il n’aura pas les droits, il décide d’écrire sur son grand-père.

Ainsi naît En route-kaddish. Nourri de lectures, de témoignages, de légendes familiales et de fiction, le spectacle ne cherche pas la vérité documentaire. Il se penche sur la question de la mémoire, et de son héritage : comment être soi, quand on appartient à une génération « sans grandes histoires », comme l’écrit David Geselson dans le programme, et que l’on s’inscrit dans une lignée qui a connu deux guerres mondiales et un idéal dont on désapprouve la tournure qu’il a prise ?

Car, et c’est là un des points essentiels de En route-kaddish, David Geselson ne cache pas son désaccord avec la politique de Benjamin Nétanyahou. Il est pour la fondation d’un Etat palestinien, qu’il considère comme urgent, et d’une impérieuse nécessité.

Séquences pleines d’humour

D’où le dialogue, à travers le temps : qu’as-tu fait, demande-t-il à son grand-père mort, quand, en 1934, tu as participé à la fondation du kibboutz Ashdot Yaakov, qui a fini par prendre la place du village palestinien de Al-Dalhamya ? A cette question, le grand-père finit par répondre en posant lui aussi des questions à son petit-fils : tu sais quoi de l’histoire de la Palestine ? Tu sais quoi sur moi ? Résumé ainsi, cet échange paraîtra peut-être court et vain, à certains. Mais il prend tout son sens, sur scène, parce qu’il s’inscrit dans une suite de séquences pleines d’humour, d’amour. De vie.

Car les histoires se mêlent les unes aux autres, dans En route-kaddish : celle de Yehouda Ben Porat, joué par Elios Noël, et celle de David Geselson, joué par lui-même. Elles croisent les trajectoires de deux hommes qui se cherchent, à des époques différentes, avec des espoirs différents, mais, au fond, avec le même désir impossible, plus grand qu’eux, plus grand que l’Histoire. Un désir qui atteint au cœur chaque spectateur : où donc se trouver une terre, sur cette terre ?

En route-kaddish, de David Geselson. Mise en scène et jeu : David Geselson et Elios Noël. Nouveau Théâtre de Montreuil, 10, place Jean Jaurès, 93100 Montreuil. Tél. : 01-48-70-48-90. Du 17 mars au 3 avril. A 20 heures, sauf le dimanche 3 avril à 17 heures. Relâche les 20, 26, 27 et 28 mars. www.nouveau-theatre-montreuil.com

Brigitte Salino Journaliste au Monde

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/03/07/la-palestine-une-terre-deux-regards_4589369_3246.html#KzGZSsX05U8mWjvG.99

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2016 8:01 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart « Moi, je suis le maître de l’atelier du sang. Et je me remettrai au travail. Heure après heure, jour après jour, je préparerai des attentats. Je ferai des filatures, je vivrai pour la mort, et un jour éclatera une joie enivrante : ça y est, j’ai vaincu. Et ainsi jusqu’à la potence, jusqu’à la tombe ». Ainsi parle, en connaissance de cause, Boris Savinkov, l’auteur du roman largement autobiographique « Le cheval blème » sous-titré « journal d’un terroriste » (dernière traduction chez Phébus par Michel Niqueux).

Un meurtre populaire

Le russe Savinkov était membre du parti socialiste révolutionnaire, il sera chargé d’organiser à Moscou l’attentat contre le Grand-Duc Serge (oncle et beau-frère du tsar Nicolas II). Ivan Kaliaïevlance la bombe, le Grand-Duc meurt le 4 février 1905. Kaliaïev ne meurt pas, mais est arrêté. La grande duchesse vient le voir en prison pour lui remettre une icône. Il refuse tout y compris la grâceliée à la dénonciation de ses camarades. Kaliaïev sera pendu. Ce meurtre est populaire : le Grand-Duc Serge, maître de la répression, est haï. La fille de Tolstoï se réjouit de sa mort, le poète Alexandre Blok comprend le geste du « terroriste ».

C’est là la source première de la pièce d’Albert Camus, « Les justes ». Ivan Kaliaïev y devient Ivan Kaliayev, Boris Savinkov, Boris Annenkov. Camus reprend volontairement ces noms. « Je ne l’ai pas fait par paresse d’imagination, mais par respect et admiration pour des hommes et des femmes qui, dans la plus impitoyable des tâches, n’ont pas pu guérir de leur cœur ».

Le projet de l’assassinat du Grand-Duc est au centre de la pièce dont les membres du groupe révolutionnaire sont les héros. L’écriture de Camus est en symbiose avec celle du russe Savinkov : sèche et fiévreuse à la fois, déterminée et exaltée.

Une diabolique précocité

Tatiana Spivakova est Russe et vit en France. En Russie, elle a baigné familialement dans les milieux du théâtre et de la littérature, en France elle a été élève au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Paris. Elle en est sortie il y a deux ans en y signant une mise en scène vertigineuse de la pièce de Gorki « Par les bas-fonds ». Le public était assis sur la scène du théâtre du Conservatoire et les personnages de la pièce grouillaient dans la salle. Un spectacle fou mais intransportable, ce qui n’est pas le cas de son nouveau spectacle, « Les justes », où elle fait preuve d’une diabolique précocité dans la direction des acteurs et plus globalement dans tous les compartiments du travail scénique.

Dans la période récente, je me souviens avoir vu deux fortes versions de cette pièce, la plus accomplie de Camus. L’une par Stanislas Nordey qui en faisait une épure entre Racine et Beckett (lire ici), et l’autre par Gwenaël Morin, jetée à l’arrachée avec en arrière fond les spectres d’Action directe (lire ici). Ce qu’en fait Tatiana Spivakova les dépasse car, grâce à sa sensibilité binationale (rions un peu), elle met en scène à la fois Savinkov et Camus à travers les mots de ce dernier.

On a parfois l’impression d’un spectacle joué par des acteurs russes parlant couramment le français et tout autant l’impression d’acteurs français russifiés par le travail de la mise en scène et rien n’est plus juste car tout se passe à Moscou au début du XXe siècle. C’est-à-dire nulle part. C’est-à-dire aujourd’hui, sauf que la notion de terrorisme politique des révolutionnaires russes a été dévaluée par Daech et consorts, déchirée en quatre et foutue aux chiottes pour paraphraser Genet.

Une belle complicité

« Les Justes » est une pièce d’hommes dont, plus que le chef respecté du groupe terroriste, une femme, Dora, est le pivot. Elle prépare les

bombes, celle est amoureuse d’Ivan Kaliayev et réciproquement, sa foi en la révolution est inébranlable. Le rôle a été créé par la jeune Marias Casarès, il était superbement tenu par Emmanuelle Béart (chez Nordey) et Stéphanie Béghain (chez Morin), il l’est ici tout aussi superbement, sinon plus, par Christelle Saez, actrice d’une exceptionnelle intensité. De plus, elle est la collaboratrice artistique de Tatiana Spivakova, elles ont créé ensemble la compagnie Memento Mori, belle complicité.

Tous les acteurs sont à louer. Alexandre Ruby (Ivan) que l’on a vu dans « Salle d’attente » de Krystian Lupa, Amir Elkacem (Stepan) sorti lui aussi du Conservatoire, Julien Urrutia (Boris), Mathieu Métral (Alexis, celui qui lâchera le groupe avant d’y revenir), la grande duchesse est interprétée par Viktoria Kozlova. Ce n’est pas une distribution, c’est une troupe.

Voir ce spectacle aujourd’hui, alors que le mot « terroriste » associé à Daech, à EL et aux attentats, est sur toutes les lèvres, donne à la belle pièce de Camus une acuité accrue dans l’opposition frontale entre Stepan pour qui tous les moyens sont bons pour arriver à renverser la tyrannie et Ivan qui, au moment de lancer la bombe, ne le fait pas car dans le carrosse à côté du Grand-Duc sont assis deux enfants. Ivan fera sauter la bombe concoctée par Dora deux jours plus tard. En prison il refusera de demander sa grâce et ne dénoncera pas ses camarades. On le pend. Dans une exaltation ultime où l’amour et la foi révolutionnaire se confondent, Dora s’apprête à le rejoindre par-delà la mort : c’est elle qui lancera la prochaine bombe. Le final du spectacle -dont je ne dirai rien- est simplement bouleversant.

Théâtre la Loge (77 rue de Charonne), 21h, du 12 au 15 janvier

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 13, 2016 9:11 AM

|

Par Didier Méreuze dans La Croix : Premier volet d’une trilogie annoncée, Des territoires, au théâtre Ouvert à Paris, offre un regard sur la France et la démocratie, en un temps de montée des extrêmes et du terrorisme.

Les acteurs et l’auteur de la pièce sont complices depuis leurs études d’art dramatique. / Victor Tonelli/ArtComArt

Ils sont quatre, tous peu ou prou enfants des années Mitterrand. L’aînée s’appelle Lyn ; le cadet, Benny ; le benjamin, Samuel. Le dernier, Hafiz, d’origine algérienne, a été adopté quand il était bébé. Ils ont grandi dans un banal pavillon d’une ordinaire banlieue, pavillon témoin acheté à crédit à l’orée des années 1980 par leurs parents. Le décès de ces derniers les réunit à nouveau. À eux d’organiser les obsèques, de choisir des cercueils, de décider du sort réservé aux souvenirs, aux meubles, à la maison – faut-il la vendre ou pas ?

Les retrouvailles sont tendues. D’autant que, avec le temps, les caractères de chacun se sont affirmés – voire durcis. Leurs centres d’intérêt ont changé, de même que leur regard sur le monde, leur quartier… qui, eux aussi, ne sont plus ce qu’ils étaient.

Signée et mise en scène par Baptiste Amann – jeune auteur de 33 ans – Des territoires (1) ne se réduit pas à une simple chronique familiale douce-amère, ponctuée des sempiternelles disputes, rancœurs, jalousies, de tradition au théâtre. Premier volet d’une trilogie annoncée, la pièce relève d’un stupéfiant état des lieux de la société française, plus de trente ans après les espoirs soulevés par la « victoire de la gauche » et ses promesses de jours nouveaux, quand le Front National n’enregistrait « que » 10 % des votes.

Les thèmes s’entremêlent sur fond d’interrogations sur la démocratie

Banlieues et populations abandonnées, racisme et identité, relation à l’autre et solidarité, crise du politique et tentation du terrorisme… Les thèmes s’entremêlent, sur fond d’interrogations sur la démocratie.

Est exemplaire la longue séquence mettant en scène un Condorcet en fuite, dont on aurait retrouvé les ossements enterrés dans le jardin du pavillon de banlieue après qu’il a trouvé mystérieusement la mort, proscrit par Robespierre et les Montagnards.

Au spectateur de trouver sa propre réponse, comme lui revient l’interprétation du sous-titre, volontairement ambigu : « Nous sifflerons La Marseillaise… » – ce « sifflerons », précise Baptiste Amann, pouvant aussi bien évoquer le verbe « siffloter » que les « huées » entendues lors de matchs de football.

Quatre comédiens donnent chair et âme aux personnages

Nulle malsaine nostalgie, ici, d’un âge d’or (celui de l’enfance ?) qui ne fut jamais. Nul manichéisme. Nul discours pompeux et démonstratif. L’écriture, savamment quotidienne, est riche en dialogues drôles, tendres, féroces parfois.

Installés dans un décor de Philippe Casaban et Éric Charbeau – une cuisine ordinaire avec sa vaisselle, ses étagères, sa table couverte d’une nappe vichy en toile cirée… – quatre comédiens donnent chair et âme à ces personnages de leur âge, qui pourraient être leurs frères, leurs sœurs, eux-mêmes : Solal Bouloudnine est Hafiz, l’adopté, « arabe » et « bâtard », maniaque du dictionnaire et du « bon » français ; Olivier Veillon est Benny, « attardé » et, peut-être, le seul libre. Lyn Thibault est Lyn, accrochée à ses principes et à son droit d’« aînée ».

Samuel Réhault est Samuel, aux ambitions politiques avortées. Ces deux derniers acteurs portent leurs propres prénoms sur scène. Tous les quatre sont complices de Baptiste Amann, depuis leurs études à l’Erac (École régionale d’acteurs de Cannes), où ils se sont connus.

–––––––––––––––-----------------------

► L’École régionale d’acteurs de Cannes (Erac)

L’Erac appartient au grand réseau des Écoles supérieures de théâtre comme celles de Lyon, Rennes, Lille, Saint-Étienne, Strasbourg, Paris…

Depuis son ouverture, en 1990, elle a accueilli plus d’une vingtaine de promotions d’une quinzaine d’élèves reçus sur concours et formés en trois ans, d’abord à Cannes, puis à Marseille.

Baptiste Amann est issu de celle de 2004-2007, dite « l’Ensemble 15 ». De même que Lyn Thibault, Solal Bouloudnine et Olivier Veillon. Depuis, ces « anciens » se retrouvent régulièrement au sein d’une « plate-forme de production » implantée à Dijon : l’Outil. C’est avec eux et pour eux que Baptiste Amann a écrit Des territoires.

Pour en savoir plus sur l’Erac : www.erac-cannes.fr. Tel : 04.93.38.73.30.

« Des territoires (Nous sifflerons « La Marseillaise »…) », de Baptiste Amann, au Théâtre Ouvert, à Paris 18e. 19 heures ou 20 heures. Jusqu’au 19 février. Rens. : 01.42.55.55.50. www.theatre-ouvert.com. À la Comédie de Reims, du 23 février au 5 mars. Rens. : 03.26.48.49.00.

(1) Éd. Théâtre ouvert, coll. « Tapuscrit », 106 p., 10 €.

Didier Méreuze

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 17, 2015 7:18 PM

|

Comédien et metteur en scène, Jean-Pierre Baro joue sous la direction de Jean-Pierre Vincent, David Lescot, Thomas Ostermeier, Lazare, Jacques Allaire… Il dirige Extime Compagnie et met en scène son texte L’Humiliante histoire de Lucien Petit, L’Épreuve du feu de Dahlström, Léonce et Léna/ Chantier d’après Büchner, Je me donnerai à toi toute entière d’après Hugo, Ok nous y sommes d’Adeline Olivier… En 2011, il créé Ivanov [Ce qui reste dans vie…] d’après Tchekhov, et en 2013, Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer] d’après Büchner. Il mène régulièrement des stages et ateliers professionnels, notamment au Conservatoire d’Orléans, au CNAC, à l’ERAC. Depuis 2013, il est membre de l’Ensemble artistique du CDN de Sartrouville. Il y crée en 2015 Gertrud de Hjalmar Söderberg, et pour Odyssées en Yvelines 2016 Master de David Lescot, un spectacle slam-rap à destination des ados. Entretien avec Sylvain Maurice

NOVEMBRE 2015

Comment construit-on un répertoire ? Comment choisis-tu les pièces sur lesquelles tu travailles ? Comment se construit ton chemin ?

J.-P.-B. : A chaque texte, c’est la même chose en fait. Pour moi, au départ, c’est toujours une affaire de reconnaissance. Quand je me reconnais dans un texte, quand un auteur dit mieux que moi ce que je pense ou ce que je vis, quand il dit à ma place une chose que je n’arrive pas à nommer, j’ai envie de monter le texte. Le premier que j’ai monté, Léonce et Léna, correspondait à un moment de ma vie. Ce qui m’intéressait, c’était la violence de l’arrachement chez Léonce. Ce personnage me passionnait, car c’est quelqu’un qui renonce au pouvoir. Alors qu’il est le fils d’un roi, il renonce parce qu’il sent que sa vie est emprisonnée…

A la fin, il accepte de se marier à Léna dans une sinistre mascarade.

J.-P.-B. : C’est sinistre, c’est un échec total de Büchner qui répond à une commande de comédie alors qu’il écrit une tragédie. La tragédie de deux personnes, un prince et une princesse, condamnés à une fonction qu’ils ne supportent pas parce qu’elle les enferme. Ils renoncent au pouvoir et finissent pourtant par tomber dedans complètement. A la fin, Büchner en fait des marionnettes.

Alors c’est un renoncement selon toi ?

J.-P.-B. : Oui, pour moi le renoncement est quelque chose de positif. La rupture est au cœur de mon travail. Le fait de rompre avec quelqu’un, avec une situation insupportable, c’est le début de la révolution en soi, c’est ce qui permet d’ouvrir les choses.

Léonce et Léna ne rompent pas entre eux. Ils décident même de se marier conformément à la volonté de leurs parents, et acceptent le pouvoir.

J.-P.-B. : Non, ils sont rattrapés par le destin. Léonce renonce au pouvoir : il s’enfuie, il rompt avec son père, avec sa famille, avec son milieu. Il ne dit pas que c’est une princesse et il trompe son père en mettant un masque. Finalement, il s’aperçoit qu’il a épousé une princesse. En fait, il n’échappe pas à sa destinée. C’est en ce sens-là que ça devient une tragédie. Mais au départ, il ne le sait pas, il ne l’accepte pas.

SM : Ta seconde mise en scène était Ivanov ?

J.-P.-B. : Non, c’était L’Humiliante Histoire de Lucien Petit, une histoire que j’ai écrite et qu’on a joué au Festival Berthier à l’Odéon. C’est déjà un peu l’histoire de mon père.

Alors si on fait un lien entre Léonce et Léna et Ivanov, ce sont deux porte-paroles de quelque chose de toi. Woyzeck aussi ?

J.-P.-B. : Oui, pas moi personnellement, mais de mon inconscient, mes rêves, mon histoire familiale. Dans Ivanov, il y a beaucoup de moi, Ivanov est un personnage qui me ressemblait, et Woyzeck traite plutôt de mon histoire familiale.

Dans Ivanov, tu construisais une relation intéressante au public. A plusieurs reprises, Ivanov prenait la parole et s’adressait au public. C’est un procédé qu’on utilise souvent au théâtre, mais pas avec Tchekhov. On referme le quatrième mur pour que les personnages se retrouvent dans un espace déterminé. Ce sont plutôt les relations entre eux qui déterminent les situations. En s’adressant directement au public, Ivanov prenait la parole en son nom propre et ça créait quelque chose de tout à fait différent. C’est dans le texte ou c’est toi qui avais fait un montage ?

J.-P.-B. : C’est comme cela que je l’ai lu. A partir des différentes traductions d’Ivanov, j’ai commencé par retirer toutes les didascalies pour retrouver le poème brut. D’un coup, la parole devenait action. C’était l’enjeu de faire un théâtre d’action, parce que j’avais alors – ce n’est plus vraiment le cas – une conception du plateau plus marquée par la danse contemporaine. J’ai découvert Jan Lauwers et Pina Bausch quand j’étais ouvreur au Théâtre de la Ville. J’avais un rapport plus étroit à la danse qu’au théâtre et à l’illustration d’un poème dramatique par un décor. Tchekhov convenait à cela : l’amour de la littérature et pas l’amour de l’illustration au théâtre.Il y a une autre chose qui me frappe dans ton travail : tu t’intéresses à des personnages qui sont des forces pulsionnelles, dans la destruction ou dans la vitalité, des personnages plein de vie, d’énergie, comme tu peux l’être toi aussi. Dans ton théâtre, les personnages sont investis davantage comme des figures que comme des personnages…

J.-P.-B. : C’est vrai que je monte souvent des pièces avec des prénoms : Ivanov, Woyzeck, Léonce et Léna, Lucien Petit, Gertrud. Dans ces pièces, il y a un personnage et le monde autour de lui. Ce sont souvent des personnages incapables de composer avec le monde qui les entoure, et qui vivent l’exclusion : soit en tant que victimes, soit ils cherchent eux-mêmes à s’exclure.SM : Je pensais qu’après Woyzeck, tu allais poursuivre dans le domaine de l’exclusion sociale, politique. Or, tu es revenu à l’intime avec Gertrud, même s’il y a une forme d’exclusion. Peux-tu préciser ce qui relie ces deux figures ?

J.-P.-B. : Je m’intéresse aux personnages qui s’arrachent d’un enfermement. Je crois à cette vertu-là. En tout cas, c’est ce qui m’est arrivé avec la littérature, ou lorsque j’ai commencé le théâtre… J’ai vécu un choc émotionnel qui m’a fait sortir de mon milieu pour faire du théâtre, pour me réaliser. Je pense que le théâtre peut encore faire cela, même si c’est avec une personne, un spectateur ou deux. J’ai cette ambition-là. On voit une pièce et l’on se reconnait dans les personnages. Ce n’est pas la catharsis, car il ne s’agit pas de vivre les souffrances des personnages. Il s’agit de se reconnaître. Quand quelqu’un vient voir un spectacle, il vient se voir lui, regarder sa vie. Il ne vient pas voir les acteurs, il s’en moque des acteurs. Il vient se regarder à travers eux.

Dans Gertrud, ta dernière création, ce qui m’a beaucoup intéressé c’est que tu n’hésites pas à mettre la situation avec différents points de vue. Tu mélanges l’adresse au public et la fermeture du quatrième mur, non pas comme une convention générale, mais au gré des scènes. Crées-tu ces jeux d’espaces de façon instinctive ? Ou est-ce au contraire prémédité ? Tu expliques que tu construis très en amont la mise en scène, alors que tu nourris une grande confiance au travail au plateau.

J.-P.-B. : Je travaille beaucoup à la table. C’est un moment où je continue d’adapter, où l’on joue en oubliant le corps. C’est à la table que je travaille la musicalité du texte, le rythme, les rapports d’enjeu, d’adresse.

Parles-tu d’intention avec les acteurs ?

J.-P.-B. : Je parle plutôt de direction de la parole, à qui la parole s’adresse : à l’autre, à moi-même, au public ? Est-ce de la pensée, du dialogue ? On parle un peu de sous-texte, de ce qu’il y a sous les mots. L’important au théâtre, c’est ce qu’on ne dit pas, c’est ce qu’il y a sous les mots. Je parle beaucoup de ça avec les acteurs. Ensuite sur la question des différents modes de théâtralité dans la mise en scène, c’est plutôt instinctif. Je construis avant la mise en scène, et ensuite je travaille à l’instinct.

Quand tu dis que tu construis la mise en scène, tu construis les espaces ou les enjeux ?

J.-P.-B. : Je rêve d’une mise en scène, mais je ne comprends pas tout de suite ce qu’il se passe. C’est comme partir en mer, j’ai ma bouée, donc je me sens rassuré. J’ai travaillé donc je me sens fort avec les acteurs, et avec ce qu’ils vont me proposer. Je peux donc dialoguer avec eux avec l’espoir que ce dialogue va complètement changer la vision que j’ai de la pièce. J’aime beaucoup renoncer à des idées. Quand le présent m’impose une chose, j’aime pouvoir renoncer à ce que j’ai en tête, même si c’est plus compliqué au niveau économique : il faudrait pouvoir renoncer à une scénographie qu’on avait imaginée. Je suis du coup très craintif sur la scénographie, je ne veux pas qu’elle m’enferme.

Est-ce que les choses bougent beaucoup pendant les répétitions ?

J.-P.-B. : Pas tant que cela. Quand ça naît, ça se fixe assez vite, parce que je crois beaucoup aux intuitions des acteurs. J’ai d’ailleurs très peur qu’ils les oublient. Je leur demande donc de noter, de fixer les choses. Je filme les premières intuitions. Je préfère pousser des intuitions, plutôt que de tout remettre en branle. J’ai du mal à être en question tout le temps, j’ai du mal avec les improvisations.

Dans Gertrud, tu as travaillé un peu différemment sur le plan de l’espace et de la scénographie. Précédemment, les grands espaces vides t’inspiraient davantage. Comment expliquer cette évolution ? Est-ce qu’elle se poursuit ?

J.-P.-B. : Elle est née de la rencontre et du dialogue avec le scénographe Mathieu Lorry-Dupuy. Longtemps, je voulais travailler à des espaces qui racontent des sentiments. Je pense qu’un espace est aussi porteur d’émotion qu’un acteur, un son. Mathieu Lorry-Dupuy estime que l’espace est une structure qui permet aux acteurs de déployer une émotion. Pour Gertrud, j’ai voulu le contredire : en partant de sa structure, j’ai tenu à ce qu’elle bouge, qu’elle vive, qu’elle porte des émotions. Ainsi a commencé notre dialogue, qu’on va prolonger sur d’autres projets. Je compte bien me remettre en question et qu’il me remette en question pour que ce dialogue reste extrêmement vivant. Lui vient de l’architecture, il a fait les Arts déco. Les plateaux vides me font redouter la mort du théâtre à cause des problèmes économiques. Avec Gertrud, j’ai eu envie de revenir au théâtre avec décor. Et pourtant, tu viens des plateaux vides ?

J.-P.-B. : Mais j’ai eu envie de revenir à l’art du théâtre, avec la lumière, avec les costumes, la scénographie, la dramaturgie, la direction d’acteurs, avec de l’agencement de signes, la mise en scène. Sur Gertrud, j’ai eu envie de travailler à tout cela. Il y avait chez le scénographe Mathieu Lorry-Dupuy la volonté de travailler une vraie scénographie, un vrai espace, de travailler à la beauté. Gertrud parle d’opéra : on est presque contraint de faire du beau !

Actuellement tu travailles sur deux projets : un projet inscrit dans le cadre d’Odyssées, le festival enfance et jeunesse du Théâtre de Sartrouville, intitulé Master. Et puis tu travailles déjà sur l’adaptation d’un roman de Coetzee, un écrivain sud-africain.

J.-P.-B. : J’ai commencé le théâtre au collège et au lycée et le projet de Master me permet d’y retourner. Les événements de janvier nous ont beaucoup interrogés sur l’Education nationale et les valeurs de la République. Pour parler de ces valeurs, il faut regarder son histoire toute entière. Si l’on enseigne la décolonisation sans parler de la colonisation, on ne peut pas parler des valeurs de la République. C’est bien de vouloir faire chanter la Marseillaise et d’apprendre les paroles, mais est-ce qu’on va la faire chanter aux grands-parents algériens ? Pour moi, c’est une chance d’aller dans les collèges pour parler d’histoire, notamment à travers l’histoire du rap qui est né aux Etats-Unis de la contestation, du blues, de l’exclusion de noirs américains. Le rap est avant tout une musique qui conteste le pouvoir, c’est une parole qui réhabilite l’histoire, qui revisite l’histoire oubliée, celle que l’histoire officielle ne nomme pas. Je trouve ce projet passionnant. Avec David Lescot on partage également l’amour de la musique, plus particulièrement de la musique américaine et du rap. Et c’est une chance de faire ce projet musical à l’intérieur des murs la République. Je suis hyper heureux de faire ça.

Où en êtes-vous actuellement ?

J.-P.-B. : David Lescot a bientôt fini d’écrire le texte. L’action se situe dans un futur très proche, où le rap et sa culture seraient enseignés en classe : les codes, la diction, l’invention d’un langage, la rythmique et le clash, le rapport à une autorité. C’est une anticipation presque réaliste. Le titre Master est à double sens : le Master est le maître de cérémonie, c’est celui qui organisait les clashs des rappeurs dans les années 70-80. Le MC s’occupait de mettre la musique pendant que les gens slamaient, se clashaient lors d’un affrontement, d’une battle de rappeurs. Et puis, il y a le maître et l’élève à l’intérieur d’un collège ou d’un lycée. Dans ce dialogue entre les deux, il s’agit de savoir qui sera le meilleur.

Et sur le projet sur Coetzee, tu peux donner des éléments..? Quand aura lieu la création ?

J.-P.-B. : Au cours de la saison 16/17.

Pourquoi es-tu allé vers un matériau romanesque ?

J.-P.-B. : Pour Disgrâce de Coetzee, ça a été un choc à la lecture. C’est l’histoire de David Lurie, professeur de littérature à l’Université du Cap en Afrique du Sud. Cet homme blanc, issu d’afrikaners, a une relation sexuelle plus ou moins consentie avec une de ses étudiantes. Poussée par sa famille, l’étudiante, va l’accuser d’agression sexuelle. On est juste après l’apartheid, au moment du renversement des valeurs. L’histoire de ce professeur est un peu celle de Faust, avec sa disgrâce, sa descente aux enfers. Il quitte l’université, parce qu’il a sa propre morale, il décide de ne pas répondre aux accusations ni de se justifier. Il rejoint donc sa fille à la campagne, dans l’entourage de locaux, des noirs sud-africains qui ont récupéré leurs terres après l’Apartheid grâce à la politique de l’ANC. Cet homme, jusqu’alors protégé, devient minoritaire. Un jour, sa fille se fait violer par des noirs, mais elle décide de ne pas porter plainte. On ne veut plus parler des problèmes. Chez Coetzee, la violence s’exerce de manière sourde. C’est ce qui va être passionnant pour moi dans l’adaptation théâtrale. Je n’ai pas du tout envie d’aller vers quelque chose de choquant, mais plutôt vers l’imaginaire, que tout ne soit pas montré. Coetzee est moral sans être moraliste, il fustige la bien-pensance. Il a d’ailleurs été très critiqué avant de recevoir son prix Nobel, notamment par l’ANC qui refusait l’image qu’il renvoyait des noirs, une image qui allait à l’encontre de la réconciliation nationale.

Combien de personnages y aura-t-il ?

J.-P.-B. : A priori il y aura sept personnages sur scène.

C’est un univers sombre que tu décris : la violence sociale, la violence raciale, les paradoxes de la fin de l’Apartheid en Afrique du Sud, loin de tout discours manichéen.

J.-P.-B. : On est très proche de Brecht. C’est ce qui m’a sauté au visage en lisant le roman. Je suis resté cinq jours à me demander ce que j’en pensais vraiment, j’étais paumé. Cela m’a renvoyé directement à ici, aujourd’hui, même si je n’ai pas envie de décontextualiser le texte.

SM : Penses-tu comme Manuel Valls, qu’il existe un « apartheid social, territorial, ethnique » en France ?

J.-P.-B. : Oui, il y a des gens qui sont exclus, qu’on a relégués dans des zones, qu’on a exclus des centre-villes.

Crois-tu qu’il y a eu historiquement une volonté du pouvoir de fonder une théorie raciale ?

J.-P.-B. : La France a été un pays colonisateur. Entre les années 30 et les années 70, des scientifiques français ont écrit sur les différences des races, sur l’infériorité des algériens pendant la guerre d’Algérie. A travers la colonisation, les états européens ont induit une infériorité des races. Aujourd’hui, on paye le prix de cette mémoire-là, de cette inconscient-là. Ce pan d’histoire n’est pas encore passé au conscient. Des auteurs comme Franz Fanon, comme Baldwin, comme Coetzee, comme Brink abordent cette question, qu’ils mettent en rapport avec la dégradation des valeurs de l’Europe occidentale. L’œuvre de Coetzee est sombre. Ce qui est lumineux, c’est la passion dans le roman. Le personnage de Lurie est insupportable, on n’a pas envie d’être dans sa peau. Ce n’est pas comme à l’habitude, je ne me reconnais pas en lui du tout. En revanche, je reconnais dans le personnage l’ironie européenne, car il est très drôle, mais insupportablement drôle.

C’est un sujet qui fait débat, voire polémique.

J.-P.-B. : En tout cas, c’est un sujet qui fait penser. C’est pour cela que je le rapprochais de Brecht. Coetzee pose des questions sans y répondre, il nous laisse avec ces questions. J’imagine forcément un parallèle avec la France d’aujourd’hui. Le texte a cette force-là, celle de poser des questions. J’ai eu envie de ce roman pour son pouvoir théâtral. L’adaptation est pour ainsi dire faite : il y a tellement de dialogues.

Il y aura également des moments narratifs ?

J.-P.-B. : Oui, il y en aura. Le plus compliqué dans l’adaptation, c’est le passage du roman à la scène, c’est de trouver la force de Coetzee scéniquement. L’enjeu de la scénographie va se jouer entre montrer et ne pas montrer. L’adaptation est assez évidente au niveau du texte, c’est tellement bien écrit, bien traduit, bien dialogué… Coetzee vient de la littérature américaine, qui est très économe.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 8, 2015 4:54 PM

|

Par Véronique Hotte pour son blog : La catastrophe – poétique ou théâtrale – s’annonce comme le dernier et principal événement, en général funeste, d’un poème ou d’une tragédie ; son dénouement. Les catastrophes sont dites « naturelles », quand la nature, plus forte que les hommes, dispose de la planète et des chaos qu’elle engendre – les tempêtes, les cyclones, les incendies, les éruptions, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les tsunami. Or, les malheurs effroyables et brutaux sont divers, ils prennent la forme de drames, de désastres personnels, ou plus collectivement, de sinistres ou accidents causant de nombreux morts, telles les catastrophes ferroviaires ou aériennes, comme notre modernité en fait régulièrement l’expérience, et peut-être plus encore aujourd’hui, quand les catastrophes ont la possibilité d’être sciemment provoquées, par exemple, à travers la menace nucléaire, la bombe atomique déjà inventée au siècle dernier, et les terrorismes strictement contemporains. Pour le metteur en scène Adrien Béal, l’invention de l’arme atomique, arme absolue, et les préoccupations écologiques actuelles dessinent une réalité nouvelle, celle selon laquelle l’humanité peut sa propre fin, la préparant aveuglément, en refusant de le savoir. Se pose ainsi, dans l’urgence, la question de la responsabilité. Le metteur en scène prend appui sur l’œuvre de Günther Anders (1902-1992), penseur et essayiste autrichien qui a réfléchi sur les conséquences humaines de l’armement atomique, la manipulation de l’information et les dégâts de la consommation de masse. Le philosophe a correspondu avec un patient de résidence psychiatrique – pas n’importe lequel -, Claude Eatherly, le pilote de l’American Air Force qui a effectué le vol de reconnaissance, juste avant le largage d’Enola Gay, le 6 août 1945. Conséquences désastreuses de la mission imposée arbitrairement par la hiérarchie militaire : 220 000 japonais morts, un chiffre inimaginable et irreprésentable pour le cerveau humain. Peut-on prendre conscience des conséquences de sa propre irresponsabilité engagée, dont s’accuse le pilote ?