Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 12, 2021 2:54 PM

|

Entretiens menés par Lucile Commeaux pour "A voix nue" sur France Culture LIEN POUR L'ECOUTE DU PREMIER EPISODE (30 MN) Né en 1955 Christian Schiaretti grandit dans un Paris ouvrier, où la culture est réduite à portion congrue, mais où il découvre fasciné la grande littérature.

Christian Schiaretti naît dans une famille parisienne recomposée, dans une atmosphère ouvrière et libertaire. Sa mère est une femme indépendante et féministe, une des premières à accoucher à la Clinique des Lilas, pionnière dans la pratique de l’accouchement sans douleur. Il grandit avec elle et son compagnon, qui travaille aux Halles, dans le 11e arrondissement de Paris, quartier Voltaire, resté dans les années soixante un “faubourg” ouvrier et populeux. C’est pour lui un lieu d’épanouissement et de violence, comme l’école, où son patronyme italien lui vaut d’être classé parmi les “rastaquouères”.

J'étais dans un milieu plutôt libertaire. Ma mère s'était mise en rupture familiale avec l'ensemble de sa famille puisqu'elle vivait avec quelqu'un avec un enfant pas reconnu, mais qui portait le nom de son premier mari. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.

"Je me suis réfugié dans un placard pour échapper à la promiscuité que je subissais"

A l’abri dans un placard, seul endroit où on peut s’isoler dans les petits logements qu’il habite avec sa famille, Christian Schiaretti commence à lire, en prenant la littérature par le seul ordre qui lui paraisse légitime: l’ordre chronologique. Il dévore les Grecs anciens, la farce médiévale, le roman, sans hiérarchie aucune, et avec le même appétit.

Rétrospectivement, il considère avec un étonnement sans cesse renouvelé cette expérience intellectuelle première, à laquelle son milieu et son existence d’alors ne le poussaient pas. Dans sa famille, dans son quartier, on ne lisait pas, on n’allait pas au théâtre, un peu au cinéma parfois, mais les choses de l’esprit ne faisaient pas partie du quotidien. Dans l’ensemble il conserve de son enfance des souvenirs plutôt joyeux: la violence sociale existait certes, la misère n’était pas loin, mais la famille restait soudée et les amitiés fortes.

J'avais par-devers moi peut être, une sorte d'intuition dans ce rapport aux mots, dans cette espèce de macédoine multiculturelle, j'avais peut être une conscience du mot fort. (...) J'explique cette conscience de la langue qui est très présente chez moi parce que je vis dans un dans un milieu qui ne maîtrise pas le mot. Donc, j'ai un rapport très fort à cela et je crois aussi à la conscience qu'il y a un monde ailleurs.

Une série d'entretiens proposée par Lucile Commeaux, réalisée par Franck Lilin. Prise de son : Georges Thô. Attachée de production : Daphné Abgrall. Coordination : Sandrine Treiner.

Bibliographie Christian Schiaretti, Pour en finir avec les créateurs, Atlande, 2014. Liens Episode 2 : Un petit boulot au Festival (30 mn) Episode 3 : Du grand Conservatoire au petit théâtre de l’Atalante (30 mn) Épisode 4 : A la Comédie de Reims: le texte, toujours le texte (30 mn) Épisode 5 : Diriger le théâtre national Populaire: avec le pouvoir, la responsabilité (30 mn)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 12, 2016 1:08 PM

|

Par AFP, publié dans Le Parisien :

Le metteur en scène Christian Schiaretti a été reconduit comme directeur du Théâtre national populaire (TNP) à Villeurbanne (Métropole de Lyon) pour un quatrième et dernier mandat, a annoncé le TNP jeudi.

"Nous nous réjouissons d'apprendre, par courrier daté du 9 mai 2016, la décision de Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, de reconduire Christian Schiaretti à la direction du Théâtre national populaire", a indiqué le TNP dans un communiqué.

Ce quatrième et dernier mandat couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

M. Schiaretti "aura, entre autres, pour mission d'organiser la célébration en 2020, du centenaire du Théâtre national populaire, au cours de la saison 2019/2020", complète le théâtre.

A la tête depuis 2002 de cette scène mythique qui fut dirigée par Roger Planchon et Patrice Chéreau, M. Schiaretti est âgé de 60 ans.

Il avait préalablement dirigé la Comédie de Reims de 1991 à 2002.

Candidat malheureux pour diriger la Comédie Française en 2014, M. Schiaretti demandait une prolongation de son mandat à la tête de l'institution villeurbannaise, en raison notamment des quatre années de travaux de rénovation dont le TNP avait fait l'objet avant de rouvrir ses portes en 2011.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2015 2:03 PM

|

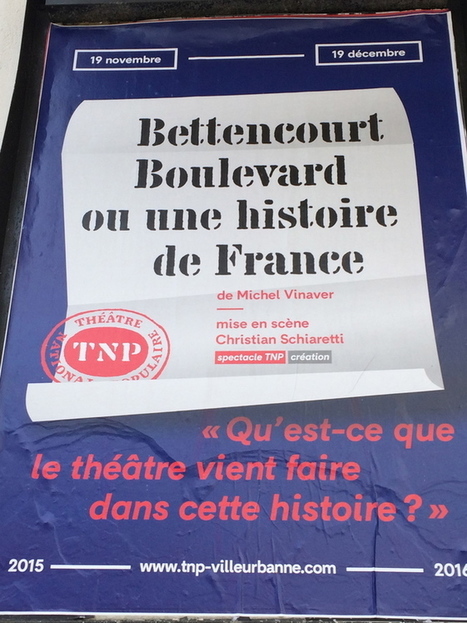

La pièce de théâtre Bettencourt Boulevard sera diffusée en direct sur Mediapart.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 21, 2014 9:23 AM

|

Plaisir du conte, raconté dans les trois dimensions du théâtre. Après Merlin, Gauvain et Perceval, voici Lancelot du lac, mis en scène par Julie Brochen et Christian Schiaretti, qui ont entrepris en 2011 de monter l’intégralité du formidable Graal Théâtre de Florence Delay et Jacques Roubaud.

Lire aussi : La folle quête du Graal théâtral www.lemonde.fr/scenes/article/2014/11/14/la-folle-quete-du-graal-theatral_4523533_1654999.html

Plaisir du conte, oui, sans guère de réserves à émettre. Car ce Lancelot pourrait bien être le meilleur épisode à ce jour de la geste arthurienne et théâtrale, qui se déploie ici à la fois dans le bonheur simple d’une histoire à nous racontée, et dans ses replis mystérieux et secrets qui, comme dans tout conte digne de ce nom, emmènent sur les terres brumeuses de l’inconscient.

Des territoires plus intimes

Il y a bien des choses sous les eaux calmes, dans les forêts obscures de ce Lancelot. Il est vrai qu’on l’aime particulièrement, ce chevalier qui ne sait pas son nom, qui adopte cent visages, et qui ne cesse de se perdre avant de se trouver, grâce à l’amour de deux femmes, l’amante, Guenièvre, et la fée mère, Viviane. Et sans doute a-t-il permis à Florence Delay et Jacques Roubaud de s’aventurer sur des territoires plus intimes que dans d’autres épisodes, avec toute leur finesse psychanalytique et poétique.

Lancelot, donc, a été enlevé tout petit à sa mère, la reine Hélène, par la fée Viviane, qui l’élève, sous le lac où elle vit, dans l’ignorance de sa lignée royale et de son nom. A quinze ans, le jeune homme décide de quitter le royaume enchanté de la Demoiselle du lac, et de se faire armer chevalier à la Cour du roi Arthur. L’on sait qu’il livrera moult batailles, et qu’il aimera la reine Guenièvre mais aussi, épisode longtemps occulté et remis au jour par les scribes Delay-Roubaud, le prince Galehaut, sire des Îles lointaines. Tandis que le roi Arthur, lui, rencontrera en secret l’enchanteresse Camille, qui n’est autre que la fée Morgane, sa sœur. L’inceste est bien l’un des secrets qui court tout au long de la légende du Graal et des chevaliers de la Table ronde.

Le spectacle s’ouvre par une irrésistible scène de joute amoureuse entre la fée Viviane et l’enchanteur Merlin. L’idée géniale, ici, est d’avoir demandé à cet acteur déflagrateur qu’est François Chattot de jouer Merlin, à qui il donne une truculence démoniaque à la Jérôme Bosch… sans être en chair et en os sur le plateau puisque, enfermé dans sa « prison d’air » à trois mètres au-dessus du sol, il n’est présent que sous forme d’image, comme s’il communiquait avec Viviane par Skype, en un réjouissant aller-retour entre moyen âge de légende et pragmatisme d’aujourd’hui.

De très belles images

Nos deux metteurs en scène ne craignent pas les combats, les armures et les cottes de maille, mais leur spectacle, traversé de très belles images, renoue avec une poésie qui n’avait pas toujours été au rendez-vous lors de certains épisodes précédents. Tout se joue dans le magnifique espace épuré conçu par Fanny Gamet et Pieter Smit, vaste plateau de bois blond où s’ouvrent des trappes et d’où surgissent des murailles de châteaux forts, dans les lumières entre terre et ciel d’Olivier Oudiou.

Ce Lancelot gagnerait définitivement la bataille si Clément Morinière jouait le rôle-titre de manière un peu plus déliée et gracieuse – même si son côté emprunté, son absence à soi-même sont intéressants, on a besoin de croire à la séduction immédiate et éclatante du personnage. Mais beaucoup des acteurs de la troupe mixée du TNS et du TNP sont tout à fait à leur affaire. A commencer par Marie Desgranges (Viviane) et Jeanne Cohendy (Guenièvre), qui toutes deux déjouent de manière réjouissante les clichés de créatures éthérées attachés à leurs rôles de fée et de reine, et par Fred Cacheux, une fois de plus parfait dans le rôle du scribe Blaise de Northombrelande.

Dans Lancelot, les femmes détiennent les secrets de la vie et de la mort, et le scribe, double des deux auteurs du Graal Théâtre, ceux de la mise en abyme. Fabienne Darge (Strasbourg, envoyée spéciale)

Journaliste au Monde

Lancelot du lac, de Florence Delay et Jacques Roubaud. Mise en scène : Julie Brochen et Christian Schiaretti. Théâtre national de Strasbourg, 1, avenue de la Marseillaise, Strasbourg. Tél. : 03-88-24-88-24. Du mardi au samedi à 20 heures jusqu’au 3 décembre, et le dimanche 30 novembre à 16 heures. De 6 à 28 euros. Durée : 2 heures. Puis au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, du 11 au 21 décembre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 21, 2014 2:22 PM

|

C’est l’histoire d’un homme qui a si peur d’être cocu qu’il élève une oie bĺanche pour en faire une femme si bête qu’elle n’aura pas l’idée de le tromper. Et bien sûr, ça ne marche pas. Mis en scène par Christian Schiaretti, ce tube de Molière acquiert ici une dimension sensationnelle. Et totalement inattendue. D’abord parce que la scénographie de lanternes japonaises et de paravents peints nous indique un autre monde, lointain, exotique et cependant familier. Ce monde, Robin Renucci l’ouvre plus largement encore en adoptant, sous un maquillage outré, un style de jeu évoquant la puissante étrangeté du théâtre traditionnel japonais. Il n’est pas jusqu’au jeune prétendant d’Agnès dont la tête blessée, ceinte d’un bandage blanc, ne rappelle les kamikazes du Soleil levant. Comédien passionnant, Renucci explore, d’année en année, les ressorts les plus cachés de l’art de la comédie. Il fuit le naturel pour trouver dans l’artifice une vérité plus grande. Son exigence est un peu celle d’un Jouvet de notre temps. On se souvient de son Don César ténébreux (Ruy Blas) et on admire tout autant cet Arnolphe rieur et sombre, aussi juvénile dans son amour que sénile en son erreur. Le plus stupéfiant n’est pas là mais dans la conception du personnage d’Agnès ( étonnante Jeanne Cohendy). Gobe-lune, gourde et toute molle dans sa robe de faille bleue, Agnès lit les fameuses maximes sur le mariage et découvre, dans ce catalogue d’interdits détaillés, l’existence de plaisirs qu’elle ne soupçonnait pas. Peu à peu, loin de l’accabler, cette lecture la galvanise et c’est remplie de joie et de confiance en la vie qu’elle sourit, comme une fleur enfin au soleil. Plus de trois siècles après la création du rôle, Christian Schiaretti a donc eu cette intuition formidable: ce n’est pas tant l’amour qui émancipe Agnès, que la lecture. Les hommes le savent bien qui, longtemps, ont craint pour leurs femmes l’influence des romans. Molière n’y avait peut-être pas pensé? Pas sûr… Gageons que cette interprétation enthousiasmante fera des émules. L.L. Laurence Liban pour son blog "Les lendemains de la générale" avec l'Express CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE L’Ecole des femmes de Molière TNP de Villeurbanne (Rhône-Alpes). Jusqu’au 7 novembre puis en tournée avec les Tréteaux de France

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 13, 2014 11:46 AM

|

Ce lundi à Paris, l’auteur de 87 ans présente sa dernière pièce, un puzzle inspiré de l’actualité. LECTURE Ce lundi à Paris, l’auteur de 87 ans présente sa dernière pièce, un puzzle inspiré de l’actualité. On refusera peut-être du monde, ce lundi soir, au Théâtre du Conservatoire à Paris, où un jeune auteur de 87 ans vient lire sa dernière pièce (1). La précédente, il l’avait écrite au lendemain du 11 septembre 2001, comme un puzzle sonore à partir de plusieurs dizaines de témoignages de victimes, sauveteurs, proches ou auteurs des attentats. Pour composer sa pièce - simplement titrée 11 septembre 2001 -, Michel Vinaver avait largement puisé dans les journaux américains, matière première d’un poème documentaire - et d’un chant tragique. Une façon de procéder qui rappelle les textes du poète américain Charles Reznikoff, l’auteur de Testimony (à partir d’archives de tribunaux américains à la fin du XIXe siècle) et de Holocaust(directement tiré des actes du procès de Nuremberg). Protégé. Pour sa nouvelle pièce, Vinaver s’est aussi largement inspiré de la lecture des journaux. Et a repris la structure polyphonique qu’il affectionne. Mais l’événement, cette fois, renvoie plutôt à la comédie, comme le titre l’annonce :Bettencourt Boulevard. Soit, «en trente morceaux» - toujours le puzzle - , une«histoire de France» - sans H majuscule - dont les personnages sont tous désignés sous leur vrai nom, d’Eugène Schueller, «fondateur de L’Oréal», à Florence Woerth,«femme d’Eric Woerth», en passant par Liliane Bettencourt, «fille d’Eugène Schueller, mère de Françoise», ou Nicolas Sarkozy, «président de la République». Dans cette liste, où l’on retrouve aussi le personnel de la maison de la rue Delabordère à Neuilly - Joëlle Lebon, «femme de chambre de Liliane Bettencourt»,Claire Thibout, «comptable de Liliane Bettencourt»… -, seul François-Marie-Banier figure sans la moindre raison sociale, comme si le nom du photographe et protégé de la milliardaire se suffisait à lui-même. Si les vrais protagonistes sont cités en tant que tels, aucun n’a pour l’heure réclamé l’interdiction de la pièce, publiée le mois dernier aux éditions de l’Arche. Il est vrai qu’ils y trouvent difficilement matière à poursuite, soit que leurs propos aient déjà été reproduits dans les journaux, soit que ceux que l’auteur leur prête semblent a priori inoffensifs. Ainsi, quand Nicolas Sarkozy déclare : «Reçu d’elle non jamais rien ni d’elle ni d’André à part les petits gestes habituels», l’intention diffamatoire n’est pas établie. Aucune révélation croustillante ou inédite, donc, de la part d’un auteur qui ne se prend pas non plus pour un justicier. Plutôt pour un compositeur soucieux de la forme - une rhapsodie à plusieurs voix, écrite sans ponctuation et orchestrée par un «chroniqueur» : «Oui j’essaye de creuser des galeries pour que l’air circule dans cet entassement de données.» Sarcastique. Tous les éléments sont là, réagencés sans souci de chronologie - André Bettencourt est mort, puis vivant, puis mort -, mais bel et bien inscrits dans l’Histoire, avec un grand H cette fois, via les voix parallèles des deux ancêtres, Eugène Schueller, le fondateur, collabo acquitté à la Libération, et le rabbin Robert Meyers, mort à Auschwitz et grand-père de Jean-Pierre Meyers, l’époux de Françoise Bettencourt. Elégante et sarcastique, l’écriture de Michel Vinaver s’amuse à trouver la fable sous l’anecdote, et la tragédie sous le linge sale. Comme le résume la préface :«Cette pièce dont le sujet est tiré de l’actualité la plus brûlante rassemble, chemin faisant, les éternels composants des légendes et des mythes.»

(1) Théâtre du Conservatoire, 2 bis, rue du Conservatoire, 75009. Ce lundi à 19 h 30 (lecture présentée par Lucien Attoun). La pièce sera mise en scène à l’automne 2015 par Christian Schiaretti auTNP de Villleurbanne (69). René SOLIS pour Libération CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 20, 2014 8:51 AM

|

Avec CHRISTIAN SCHIARETTI et l'équipe artistique de "Mai, juin, juillet" Rencontre animée par le pôle national culture des Ceméa.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 3, 2014 5:57 PM

|

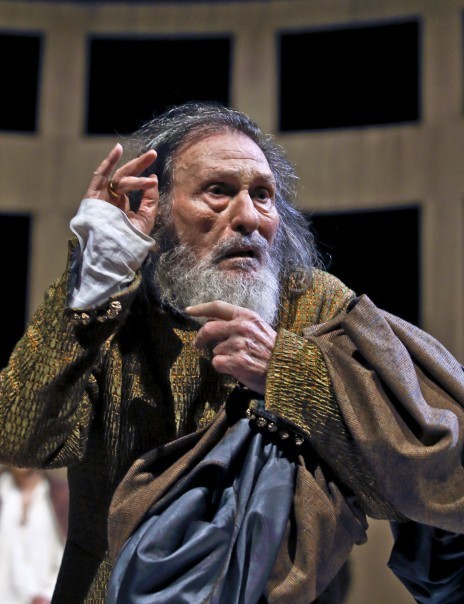

Monstrueux. Insensé. Furieux. Fragile. Fou. Phénoménal. Désarmant. Extrême en tout y compris dans la colère, la rouerie et la tendresse. Mais aussi enfantin, joueur et soudain crépusculaire. Mais encore prince et clochard à la fois. On en épuiserait le dictionnaire, tant les mots sont faibles pour dire la hauteur himalayenne et la somme de vertiges auxquelles l’acteurSerge Merlin porte le rôle-titre du « Roi Lear » de Shakespeare dans la traduction d’Yves Bonnefoy et la mise en scène de Christian Schiaretti. Un rôle que tout acteur, au soir de sa vie passée sur les planches, souhaite aborder. Jean-Pierre Thibaudat pour son blog "Théâtre et Balagan" sur Rue 89 CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE "Le roi Lear" de ShakespeareTraduction Yves Bonnefoy, mise en scène Christian Schiaretti, rôle-titre Serge MerlinTNP de Villeurbanne, du mer au sam 20h, dim 16h, jusqu »au 15 févrierManufacture de Nancy à l »Opéra de Lorraine, les 26 et 28 mars 20h30, 27 et 29 à 19h30Théâtre de la ville, Paris, en mai les 12,13, 15 au17, 19, 21 au 24, 27et 28 à 19h30, dim 18 et 25 à 15hLe bateau de feu Dunkerque, du 4 au 6 juin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 31, 2013 6:50 AM

|

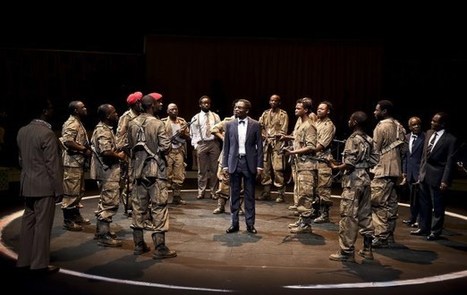

"La force de la pièce tient à ce qu’elle parle de politique et d’histoire, qu’elle montre avec une grande clarté le terrible engrenage, les causes et leurs conséquences, les responsabilités, mais aussi l’inévitable et nécessaire utopie, la quête de liberté et de dignité des « nègres », la part qu’ils prennent à leur propre malheur. Si Aimé Césaire se veut sans ambiguïté aucune du côté des Africains pour une Afrique à la hauteur d’elle-même, son discours n’est jamais caricatural ni réducteur.

Critique de Trina Mounier pour le blog "Les Trois coups"

CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

Aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux, du 8 au 24 novembre

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 29, 2013 7:10 PM

|

Les six derniers mois de Patrice Lumumba A Villeurbanne, une pièce méconnue d'Aimé Césaire conte le parcours du héros congolais, assassiné en 1961. critique de Fabienne Darge pour Le Monde CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE Et aussi, présentation vidéo par France 3 : http://rhone-alpes.france3.fr/2013/05/13/une-saison-au-congo-250507.html jusqu'au 7 juin au TNP Villeurbanne

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 29, 2012 7:42 AM

|

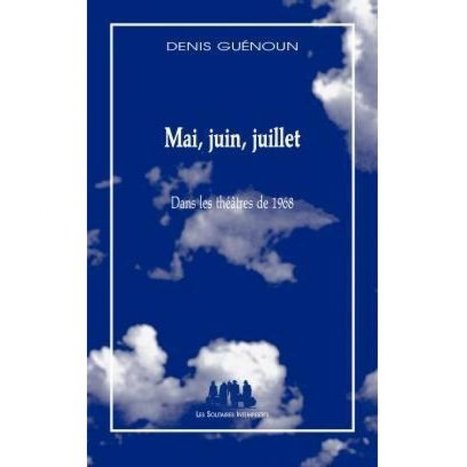

Première création de la maison T.N.P. (et quelle maison !) et conclusion de l’évènement consacré au centenaire de la naissance de Jean Vilar, « Mai, juin, juillet » est le fruit d’une commande passée à Denis Guénoun, comédien, écrivain, auteur de nombreuses pièces, professeur de littérature et de philosophie à la Sorbonne, homme de théâtre… Il a été directeur de la Comédie de Reims où lui a succédé Christian Schiaretti et a mis en scène dernièrement « Qu’est‑ce que le temps ? » d’après « les Confessions » de saint Augustin, une merveille d’intelligence théâtrale. Critique de Trina Mounier parue dans le blog Les Trois coups CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2019 1:04 PM

|

Nomination de Jean Bellorini à la direction du Théâtre national populaire, centre dramatique national de Villeurbanne

Communiqué de presse du ministère de la Culture Nomination de Jean Bellorini à la direction du Théâtre national populaire, centre dramatique national de Villeurbanne Franck Riester, ministre de la Culture, en accord avec Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes, et David Kimelfeld, président de la métropole du Grand Lyon, a nommé Jean Bellorini à la direction du Théâtre national populaire, centre dramatique national de Villeurbanne. Né en 1981, Jean Bellorini a été formé à l'école Claude Mathieu. Avec sa compagnie Air de Lune, il a été accueilli par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil puis associé au Centre dramatique national de Toulouse et au Centre dramatique national de Saint-Denis, avant d’en prendre la direction. Son travail au plateau se distingue notamment par ses brillantes adaptations de textes littéraires majeurs ou d’œuvres du théâtre contemporain dans lesquels il instille une grande vitalité issue du travail collectif de la troupe. Fort de son expérience réussie au Théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis, Jean Bellorini a proposé pour le TNP un projet artistique exigeant et généreux : - celui d’un théâtre de création placé sous le signe de la transmission et de l'éducation, un théâtre poétique, faisant la part belle à la langue, en associant à son mandat des auteurs, metteurs en scène et leurs équipes, tels que Joël Pommerat, Tiphaine Raffier, André Markowicz, Thierry Thieû Niang ou Lilo Baur ; - celui d’un théâtre de création d’envergure, privilégiant les grandes formes, les grands plateaux, montrant une ambition internationale, tout en cultivant un ancrage territorial fort, grâce aux artistes qui l’habiteront et qui travailleront au plus près de tous les publics. Son adresse au jeune public et au public adolescent, ses propositions d’actions dans la Cité, son souci éthique de créer un lien intime entre le théâtre et toutes les classes de la société, dans sa diversité, avec une attention vigilante au respect de la parité, font de son projet celui d’un théâtre de service public, exigeant et populaire, miroir poétique du monde. Celui-ci s’inscrit dans l’héritage des artistes majeurs qui l’ont précédé au TNP : Jean Vilar, Georges Wilson, Roger Planchon et, depuis 2002, Christian Schiaretti. Jean Bellorini lui succèdera à partir du 1er janvier 2020. Au travers de son action, Christian Schiaretti et son équipe auront incarné l’esprit même du TNP, en privilégiant la découverte des grands textes classiques, l’ouverture au répertoire contemporain, le travail de troupe, le travail sur la langue et le rapport au public. Il est l’un de ces artistes qui auront marqué de leur empreinte l’art du théâtre pendant ces trente dernières années. Ensemble, ils seront les maîtres d’œuvre des célébrations du centenaire de cette institution majeure du paysage théâtral européen, symbole éminent de la décentralisation dramatique fondé en 1920 par Firmin Gémier. Franck Riester salue « l’engagement absolu de Christian Schiaretti au service du rayonnement de l’art dramatique et de la langue française dans un projet ambitieux de partage avec toutes et tous ».

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 2, 2015 4:44 PM

|

Le directeur du TNP de Villeurbanne revendique une mission républicaine fichtrement désaffectée, à l’heure où le FN se pare des oripeaux de Jean Vilar… Il dirige les répétitions de Bettencourt Boulevard. Rencontre. Christian Schiaretti baigne dans un état de débordement bienheureux. Il dirige, sur le plateau de la grande salle Roger-Planchon du TNP de Villeurbanne, les répétitions de Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, la pièce sur « l’affaire » écrite par un jeune dramaturge subversif de 88 ans, Michel Vinaver. La première, le 19 novembre, sera retransmise en direct sur notre site, à l'occasion d'une soirée exceptionnelle. Ce samedi 7 novembre, en partenariat avec Mediapart, le TNP organise, jusqu’à minuit,une journée à propos du théâtre public et de son usage (Edwy Plenel y prend la parole à 20 h 30). Le Théâtre national populaire et son directeur font le pari de mobiliser les citoyens contre « ceux qui misent sur un endormissement collectif », contre ceux qui envisagent les spectateurs « comme une simple somme de consommateurs ». Christian Schiaretti et ses équipes entendent « s’inscrire au cœur de ce qui lie le citoyen au projet de sa République ». Mais avec un goût affirmé pour le grand large, la complexité, le questionnement et les contradictions. Parallèlement, le FN,sur son site, se revendique de Jean Vilar réduit à la misère d’une approche identitaire, enracinée, platement patrimoniale : confinée. Le candidat frontiste Louis Aliot, dans ses tracts en vue des élections régionales distribués à Toulouse par un ancien directeur du théâtre Sorano, Didier Carette, prône une culture « d’excellence populaire »,« pour nous donner un destin commun ». La coupe est pleine. L'ultradroite française, qui ne vise qu’au folklore niaiseux ou à la tradition bêtasse, se targue de nous« affranchir de la culture gadget » et d’en « finir avec des créations élitistes et trop abstraites ». Le FN, en une forme d’anthropophagie symbolique dont il est coutumier (son nom reprend celui d’un mouvement de résistance communiste), cannibalise la mission culturelle de la République qu’il entend abattre. Faut-il abandonner le nid occupé par ce coucou post-fasciste, ou bien se battre au nom des valeurs laissées en déshérence dont s’empare le national-populisme ? Christian Schiaretti a choisi de défendre et d’illustrer un théâtre national populaire ouvert sur le monde et l’altérité. Une telle parole, revenant à l’originel et l’essentiel, s'avère sans doute la meilleure réponse aux feintes du FN dans le domaine culturel… Comment voyez-vous le monde ? Christian Schiaretti. Comme inextricable. « Dénouer l’inextricable vie », telle était la mission qu’Antoine Vitez assignait au théâtre. C’est l’incompréhensible – et non le compréhensible – qui fonde le rapport que nous avons au monde. Je ne crois pas à une lucidité en surplomb, qui viendrait de la scène ou d’ailleurs. Je crois juste à une possibilité de se confronter au chaos. D’où mes compagnonnages littéraires. Quand Michel Vinaver forge une chambre d’échos en prise avec la mythologie grecque, il ne cherche pas une grille de lecture clairvoyante, mais se meut dans l’inextricable. L’inextricable et le chaos du monde s’amplifient-ils sous nos yeux ? Non. L’empire marchand se développe certes sans contrepoids désormais, ce qui ne le rend pas plus fort mais plus opaque et plus dissimulé. Sa pensée semble être devenue l’ordre du monde. Et elle induit, par exemple, l’affadissement de sa propre langue : nous sommes les premiers à en éprouver les conséquences. Si les moyens techniques au service de cet impérialisme marchand sont considérables, l’inextricable n’est pas pour autant l’inexorable pour ceux qui veulent encore exercer leur lucidité. Ne sommes-nous pas au bout d’un étrange chassé-croisé, dans la mesure où les accapareurs voire les oppresseurs revendiquent aujourd’hui, à leur profit, le slogan de Mai-68 : « Il est interdit d’interdire » ? Faire passer pour de la liberté ce qui n’est que libéral : le processus est à la fois renversant et inscrit de longue date. Au cours des événements de 1968, il y avait déjà, en particulier dans le monde de l’entreprise, une sensibilité à la contre-culture américaine. Cette ouverture au monde menait à la captation, à la prédation et à la récupération, au sein de l’ordre marchand. Déjà, ce qui paraissait subversif en affichant les attributs de la révolte, de la liberté, du questionnement des mœurs, pouvait tomber dans l’escarcelle du monde entrepreneurial et commerçant, en usant des techniques du marketing. Ainsi en est-il allé du brainstorming (« remue-méninges »), qui laisse chacun libre de parler au gré de ce qui lui vient à l’esprit, pour que l’inconscient collectif coïncide avec une image publicitaire. Et je soupçonne le happening (« intervention artistique ») d’avoir été partie prenante de ce mouvement venu servir l’entreprise. C’est précisément ce que donne à voir et à comprendre la pièce de Michel VinaverPar-dessus bord, dès 1972. La scène retrouve alors toute sa place. C’est un lieu dans lequel nous devrions vérifier la capacité aiguë et goûtue qu’a le public de réagir aux variations multiples de la langue aussi bien que du sens. La fonction du théâtre est d’entraîner à la nuance du mot comme au changement de situation. Qu’est-ce que vous espérez transmettre ?

Je pense que le théâtre populaire doit être littéraire et poétique. C’est une prise en charge technicienne, de la part de ces athlètes que sont les acteurs, d’une partition difficile qui rappelle à chacun la vigilance propre à la langue. Théâtralement parlant, il n’y a pas véritablement de Valère Novarina tant qu’il n’y a pas d'André Marcon. Celui-ci, dans Le Discours aux animaux, invente la possibilité de l’écoute collective d’un auteur dont il porte et dévoile le secret. L’art dramatique ne vaut que par ces secrets, qui à chaque fois réinterrogent la langue. Le théâtre populaire existe pour offrir un tel face-à-face avec la langue, avec sa musicalité, avec son agilité syntaxique. On peut toutefois pratiquer un théâtre dogmatique ou un théâtre aristocratique. Mais l’art dramatique, dans mon cas, est adossé à une dimension institutionnelle. En tant que directeur du TNP, théâtre public dans une commune ouvrière, j’ai un contrat avec la République. Celle-ci a donc une vision, qui justifie l’existence d’un tel outil. Antoine Vitez avait fixé les contours d’une telle vision, usant d'un mot devenu fameux : « Élitaire pour tous »…

L’oxymore s’avère aujourd’hui un peu facile. L’élite est fondée par le savoir commun qui nous environne : il suffit que la mer se retire pour que l’élite paraisse plus tôt – ce qui est le cas aujourd’hui… On est toujours l’élite de quelqu’un. Ce n’est finalement qu’une affaire de goût. En revanche, c’est la question du « pour tous » qui m’apparaît fondamentale. Ou bien je choisis un auditoire à la hauteur de ce que je propose (conception aristocratique du théâtre), ou alors je tente de mettre une pièce à la disposition d’un public diffracté, contradictoire, qui ne va pas subir l’oppression de n’y comprendre rien, mais va connaître la révélation des richesses et des contradictions d’un texte, qui n’aurait pas offert une telle polysémie face à un public sophistiqué donc cohérent et monolithique… Le théâtre public aspire au brassage et à la contradiction que représente une salle. Le contraire d’une audience captive et unifiée, vers laquelle nous irions en vertu d’un prosélytisme généreux apte à élever : il ne s’agit pas d’octroyer mais de se confronter. Lire la suite de l'entretien : https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/071115/christian-schiaretti-mon-theatre-interroge-notre-dimension-commune?page_article=2

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 2, 2014 4:29 PM

|

Publié par Théâtre du blog : (...) Ce Lancelot du Lac théâtral se lit comme un conte moyenâgeux, dont le public tournerait lentement les pages, avec des illustrations peintes à grands traits, à mesure que se succèdent les scènes fondatrices de la légende.

La scénographie et les beaux accessoires de Fanny Gamet et Pieter Smit déploient un monde de conte merveilleux pour enfants : murailles de château-fort couvertes d’échelles d’assaillants, tombes anciennes de cimetière gothique, tentes militaires façon jouets, appel de cloches rustiques au combat, bouquets de lances comme dans La Bataille de San Romano de Paolo Uccello, figures héroïques et poétiques vêtues de blanc, dont Lancelot, le Chevalier à l’écu noir aux trois bandes blanches, soldats de plomb incarnés portant le heaume, l’écu et la lance, dames élégantes à l’allure de fées, aux chevelures libres et aux robes longues, rivière dans la forêt pour le bain des jeunes garçons et filles, soit ici un canal étroit dans le parquet de bois, et la Cour du roi Arthur enfin, avec un soleil aux rayons immenses qui monte dans le ciel, exact reflet de la Roue du Temps, en forme de Table Ronde suspendue.

Les enluminures chatoyantes des livres de scribes s’animent quand, sur un visage, apparaît Merlin (François Chattot), masque humain en vidéo qui commente, et commande le destin. Tout a débuté pour Lancelot dans un panier de Moïse, sous le lac de la Dame Viviane, là où les murs reflètent à l’infini les scintillements de l’eau.

L’aventure théâtrale donne vie à la poésie de ce beau livre d’images. Véronique Hotte pour Théâtre du blog

CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

Théâtre National de Strasbourg, jusqu’au 3 décembre; Théâtre National Populaire à Villeurbanne, du 11 au 21 décembre. Le texte est publié aux éditions Gallimard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2014 8:35 AM

|

Publié par Le Monde du 14 novembre : Jacques Roubaud et Florence Delay ont décliné en dix pièces les aventures des chevaliers de la Table ronde. C’est l’histoire d’un mathémagicien et d’une académagicienne. Le premier a quelque chose de Merlin l’Enchanteur, la seconde de la fée Viviane. Un jour du début des années 1970, ils se sont mis autour d’une table – ronde, bien entendu –, et se sont lancés dans une épopée qui a duré plus de trente ans : leGraal Théâtre, ou comment transformer en un cycle de dix pièces, gorgé de vie et de fantaisie, les aventures des chevaliers de la Table ronde. Jacques Roubaud et Florence Delay, car c’est d’eux qu’il s’agit, s’étaient connus, s’étaient reconnus, dès les années 1960. Le poète et mathématicien, né en 1932, héritier de Raymond Queneau et membre de l’Oulipo, l’Ouvroir de littérature potentielle, et l’écrivaine non encore académicienne, de dix ans sa cadette, avaient envie de faire œuvre commune. Florence Delay « rêvait de renouer avec le théâtre », elle qui avait travaillé avec Jean Vilar et Antoine Vitez. Jacques Roubaud, lui, ne « connaissait rien à l’art dramatique ». Mais il avait vagabondé en imagination, dans son grenier d’enfance, dans « les pièces d’aventure écrites en amateur par [son]grand-père » : voilà ce que les auteurs du Graal Théâtre nous disaient dans un entretien, en mai 2012, au moment de la création de Merlin l’Enchanteurau Théâtre national de Strasbourg (TNS). Travail de recherche exemplaire Et alors ce fut le Graal, leur Graal, dont l’histoire se poursuit jusqu’à aujourd’hui, avec la mise en scène, au TNS, de Lancelot du lac par Julie Brochen et Christian Schiaretti, qui prolongent l’aventure commencée en 2011 de porter à la scène, si possible, l’ensemble du cycle. « Nous étions en quête d’une matière collective et populaire qui soit encore vivante,explique Florence Delay. Trésor épique et féerique, la légende arthurienne nous a semblé idéale : elle rejoignait mon goût d’hispaniste pour les formes qui mêlent la comédie et la tragédie, la merveille et le picaresque. Et pour Jacques Roubaud, qui a poursuivi un long chemin avec les troubadours, elle recoupait le thème de l’amour courtois… » Dans les années 1970 s’est opérée une redécouverte de cette « matière de Bretagne » que sont les cycles du Graal et de la table ronde. En 1974, Robert Bresson, cher au cœur de Florence Delay – elle a été sa Jeanne d’Arc en 1962 –, réalise son Lancelot du lac ; en 1975, les Monty Python déboulent avec leur iconoclaste Sacré Graal ; en 1978, c’est au tour d’Eric Rohmer, avecPerceval le Gallois. Les Delay-Roubaud s’y mettent en 1973. Ils s’enfoncent d’abord « dans une véritable forêt de Brocéliande de textes ». En France, la légende arthurienne, propagée dès le début du XIIe siècle par la publication en français de l’Historia regum Britanniae (1136) de Geoffrey de Monmouth, a été racontée par Robert de Boron et, bien sûr, Chrétien de Troyes. « Mais il en existe des versions dans toute l’Europe, précisent Florence Delay et Jacques Roubaud.La légende était un fonds sur lequel les conteurs brodaient et enluminaient, avec leurs variantes personnelles. » La première difficulté a été que tous ces textes n’étaient plus disponibles en édition courante. Florence Delay et Jacques Roubaud se souviennent qu’ils arrivaient à la bibliothèque de la Sorbonne avec des sacs « remplis de pièces de cinquante centimes », pour photocopier des milliers de pages. Leur travail de recherche sur les textes médiévaux tant français qu’anglais, allemands, espagnols ou italiens, a été exemplaire mais, comme tous les « scribes » (ainsi se définissent-ils) qui les ont précédés, les Delay-Roubaud ont apporté leur touche personnelle. Ils semblent s’être énormément amusés dans cette aventure, et leur texte s’en ressent. Vif, ludique, inventif et… moderne, il est traversé par l’imaginaire de la période pendant laquelle il a été composé, de 1973 à 2005. « Il ne s’agissait pas de faire du Viollet-le-Duc littéraire, font-ils observer,d’adopter une langue pseudo-médiévale ou universitaire. Mais bien de retrouver, pour le théâtre, l’oralité du conte. » Les deux auteurs du Graal Théâtre ont d’abord composé oralement l’intégralité de leur texte (six cents pages dans le volume publié chez Gallimard), avant de le consigner par écrit. Ils ont emprunté aux conteurs d’origine, mais aussi à Victor Hugo, Shakespeare, Guillaume Apollinaire, Fray Luis de Leon, Pedro Calderon de la Barca… « Wittgenstein s’est aussi introduit dans la discussion entre le bon et le mauvais disciple, Clausewitz et son Art de la guerre dans la stratégie conçue par Merlin pour sauver le royaume du jeune Arthur », précise Florence Delay. Le conte est éternellement vrai Les lectures psychanalytiques des années 1970 se sont aussi invitées dans l’histoire. « On a pris un plaisir fou à composer une scène où le prince Galehaut est pris de mélancolie, ce “mal noir” très étudié au Moyen Age. On a imaginé qu’il consulte trois “psys” et on a demandé à Elisabeth Roudinesco de nous livrer trois interprétations, une freudienne, une jungienne et une lacanienne, que l’on a réécrites en langage médiéval. » Une autre fois, le tandem se retrouve devant une scène à inventer, le chevalier Gauvain musardant avec une jeune fille. « On a sorti un livre de la bibliothèque et… on a copié une scène, raconte Jacques Roubaud. Le problème, c’est que quand la pièce a été publiée, on avait oublié à qui on l’avait empruntée. En 1979, Marcel Maréchal décide de monter trois des pièces. A la fin de la représentation, un homme vient le voir, et lui dit : “Quel plaisir, je suis dans votre spectacle !” C’était Julio Cortazar… » Ainsi ce Graal Théâtre enroule-t-il une infinité d’histoires. Et ainsi Lancelot, Perceval, Viviane, Guenièvre et les autres nous racontent-ils une histoire qui a le charme de quelque chose de très ancien, et la profondeur éternelle et très actuelle d’un récit d’initiation, où il est question de grandir et de se battre, d’aimer et d’avancer dans les mystères de l’existence, aussi touffus qu’une forêt celtique. C’est en cela que le conte est éternellement vrai, dans ce Graal Théâtre qui est d’abord et in fine une superbe histoire d’amitié entre deux écrivains aussi vivants et pétillants qu’érudits. Comme le dit Blaise de Northombrelande, scribe de cette aventure et double des deux auteurs : « Le conteur dit le conte et le conte dit vrai. Le conte dit toujours vrai. Ce que dit le conte est vrai parce que le conte le dit. Certains disent que le conte dit vrai parce que ce que dit le conte est vrai. D’autres que le conte ne dit pas le vrai parce que le vrai n’est pas un conte. Mais en réalité ce que dit le conte est vrai de ce que le conte dit que ce que dit le conte est vrai. Voilà pourquoi le conte dit vrai. » Graal Théâtre, par Florence Delay et Jacques Roubaud (Gallimard, 616 p., 28 €). Lancelot du lac, mise en scène de Julie Brochen et Christian Schiaretti. Théâtre national de Strasbourg. Tél. : 03-88-24-88-24. Du mardi au samedi à 20 heures jusqu’au 3 décembre, et dimanche 30 novembre à 16 heures. De 6 à 28 €. Puis au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne, du 11 au 21 décembre. Fabienne Darge

Journaliste au Monde CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L"ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 15, 2014 10:13 AM

|

Au TNP de Villeurbanne, le comédien donne au personnage d’Arnolphe un côté émouvant et comique. « J’ai cru la mitonner pour moi », dit Arnolphe d’Agnès, ajoutant que « la femme est le potage de l’homme ». Molière l’a mijoté aux petits oignons, cet Arnolphe que tous les grands comédiens rêvent de jouer, et qui est devenu le prototype du phallocrate. Il l’a d’autant mieux mis sur le gril, sans doute, que, comme toujours, il part de ses propres angoisses et de ses propres fantasmes : en 1662, quand il écrit L’Ecole des femmes – sa première grande comédie en vers –, Molière épouse Armande Béjart. Elle a vingt ans de moins que lui. Elle est immédiatement suspectée d’être la fille qu’il aurait eue avec Madeleine Béjart, sa compagne de toujours, et non la sœur cadette de celle-ci. Trois siècles et quelques plus tard, l’énigme n’est pas résolue, mais ce qui est sûr, c’est qu’Armande Béjart en a fait voir de toutes les couleurs à Molière, qui s’est retrouvé dans le rôle du vieux mari jaloux. Molière, en tout cas, affronte ses abîmes par le rire. De l’histoire du barbon qui devient l’arroseur arrosé, il a fait une des comédies les plus drôles de notre répertoire, même si, ces dernières années, elle a été montée plutôt de façon noire – c’est une tendance générale, depuis quelques temps, que de penser que la comédie ne pense pas. SCÉNOGRAPHIE LÉGÈRE ET POÉTIQUE Christian Schiaretti revient donc à la lettre du rire, dans cette mise en scène concoctée comme un bon plat de ménagère à l’ancienne, qui fait le plein dans la grande salle du Théâtre national populaire, à Villeurbanne (Rhône), après avoir tourné un peu partout avec les Tréteaux de France. La scénographie légère et poétique de Fanny Gamet s’accompagne du classicisme superlatif des costumes de Thibaut Welchlin (un poil de décalage ne nuirait pas). Sans être révolutionnaire, tout cela tiendrait parfaitement la route, ne serait l’étrange Agnès de Jeanne Cohendy. Le talent de la jeune comédienne n’est pas en cause, chez qui l’on note une forte personnalité, une puissance indéniable. Mais le choix de faire d’Agnès une paysanne assez simplette et lourdaude n’apparaît pas comme un décalage bien nécessaire. Agnès doit quand même avoir de la grâce… Sinon comment comprendre qu’elle rende fou le vieil Arnolphe et le jeune Horace ? LA PLUS LONGUE PARTITION DE NOTRE RÉPERTOIRE On a connu des Ecoles qui tenaient sur leur Agnès ; celle-ci tient sur son Arnolphe, très bien joué par Robin Renucci. L’acteur aborde la partition – la plus longue de notre répertoire – avec une finesse et une aisance remarquables dans le passage de la farce au drame. Jacques Copeau, qui a inspiré Christian Schiaretti pour sa mise en scène, disait d’Arnolphe que« c’est au moment où il souffre le plus qu’il va devenir le plus ridicule ». Le barbon a aussi de la noblesse, une vérité dans la souffrance, une fragilité. C’est bien ainsi que Robin Renucci le joue : son Arnolphe touche autant qu’il fait rire. Et là, c’est vraiment Molière qu’on entend. Fabienne Darge pour Le Monde CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE L’Ecole des femmes, de Molière. Mise en scène : Christian Schiaretti. Théâtre national populaire, 8, place Lazare-Goujon, Villeurbanne. Tél. : 04-78-03-30-00. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures, jusqu’au 7 novembre. De 13 € à 24 €. Durée : 2 heures.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 3, 2014 9:31 AM

|

Le scandale politico-financier a inspiré à l'auteur une pièce, « Bettencourt Boulevard ou une histoire de France », où les protagonistes portent leurs propres noms. A 87 ans, Michel Vinaver livre une pièce formidable, Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, qui met en scène les principaux protagonistes de l'affaire politico-financière la plus marquante de la présidence de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'Etat y apparaît sous son nom, tout comme Patrice de Maistre, François-Marie Banier, Claire Thibout, Eric Woerth, Lindsay Owen-Jones… et, bien sûr, Liliane Bettencourt et sa fille, Françoise Bettencourt Meyers. Le propos est enlevé, sarcastique, réflexif. Michel Vinaver s'en explique, alors que sa pièce est parue, le 3 septembre, aux Editions de l'Arche. Elle sera créée au Théâtre national populaire de Villeurbanne, dans une mise en scène de Christian Schiaretti, à l'ouverture de la saison 2015-2016. Brigitte Salino Journaliste au Monde CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, de Michel Vinaver. L'Arche éditeur, 127 p., 13 €. www.arche-editeur.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2014 7:09 PM

|

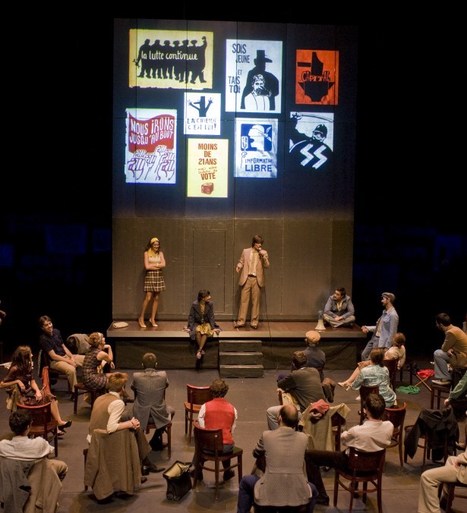

Cinquante manifestants déboulent sur la scène mégaphone au poing: ce n'est pas le festival d'Avignon 2014, mais Avignon en 1968, mis en scène par Christian Schiaretti dans la pièce "Mai, juin, juillet", programmée le 14 juillet au festival d'Avignon. Une pièce "en miroir" du mouvement des intermittents qui risque de perturber fortement la 68e édition du festival d'Avignon, reconnaît le metteur en scène et directeur du TNP Villeurbanne. Dans "Mai, juin, juillet", le public suit le mouvement étudiant, de l'occupation en mai du Théâtre de l'Odéon, dirigé par Jean-Louis Barrault (Marcel Bozonnet dans la pièce) jusqu'à l'irruption en juillet à Avignon des plus radicaux du mouvement. En juin, les directeurs de théâtre sont réunis en conclave à Villeurbanne pour débattre: faut-il "ouvrir" les théâtres à la contestation? Etre au coeur de la lutte? Sous quelle forme? Des questions qui résonnent aujourd'hui dans les AG d'intermittents des festivals. Paru dans Le Point.fr du30/06, source AFP CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE "Mai, juin, juillet", de Denis Guénoun, mise en scène de Christian Schiaretti, du 14 au 19 juillet à l'Opéra Théâtre, Avignon.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 30, 2014 6:52 AM

|

Serge Merlin touche à l’incarnation vertigineuse. Son regard, défiant la distance, transperce jusqu'aux derniers rangs. Son brame chuchote, geint, tonitrue. Sa démarche sautille et traînasse, son bras s’élance et s’abat. Son phrasé accroche l’ouïe, berce l’âme, arrache des larmes, soulève le rire, tétanise. Fauve lâché dans l’arène d’un décor sphérique, Serge Merlin se saisit de la tragédie sans pour autant l’étouffer. En l’absence sur scène de ce chef égaré, tantôt sorti des langes, tantôt échappé de l’Olympe, l'action suit son cours, exempte de toute baisse de rythme ou de tension. Le spectateur ne perd pas une miette de l'histoire parallèle, furieusement virile, celle du bâtard Edmond (magnifique Marc Zinga) évinçant son frère légitime Edgar (remarquable Christophe Maltot), pour terrasser leur géniteur (pathétique Philippe Duclos en comte de Gloucester). Chaque passage sur scène de Serge Merlin porte à l’incandescence les thèmes qu’aborde ce chef-d'œuvre suprême qu'est Le Roi Lear : le pouvoir, la paternité, la folie, la vieillesse (une moitié de la France n’aura-t-elle pas bientôt mis l’autre moitié sous curatelle ?!), l’exil et la liberté, la désobéissance et la soumission, l’ingratitude et la fidélité… Antoine Perraud pour Mediapart CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE Le Roi Lear, de William Shakespeare, mis en scène par Christian Schiaretti. Jusqu'au 15 février au TNP à Villeurbanne, à 19h30 (durée : 3h50). Tournée : La Manufacture à Nancy (26, 27, 28 mars). Théâtre de la Ville à Paris (du 12 au 28 mai). Le Bateau Feu à Dunkerque (4, 5, 6 juin).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 3, 2013 4:36 PM

|

Christian Schiaretti, Olivier Py et Emmanuel Demarcy-Mota sont des hommes de théâtre incontestables, qui écrivent, mettent en scène, dirigent et organisent un travail artistique reconnu pour sa qualité, en ayant, depuis toujours, le souci conjoint du public et de la chose publique. Ces artistes ne font pas le même théâtre, ne disent pas le monde et son poème de la même manière, mais se retrouvent sur la nécessité d’une conception exigeante et fraternelle du théâtre et de la culture, au-delà des querelles anecdotiques du moment. Dans ce dialogue, apparaissent des pistes de réflexion et des propositions d’action, qui éclairent la situation présente, interrogent la crise et envisagent d’y remédier. Paru dans La Terrasse de septembre 2013 Propos recueillis par Catherine Robert CLIQUER SUR LE TITRE OU LA PHOTO POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 2, 2013 3:59 AM

|

Dans le cadre de son travail sur le Siècle d’or, (Don Quichotte d’après Cervantés, La Céléstine de Rojas, Don Juan de Tirso de Molina), Christian Schiaretti a mis en scène Calderón pour la première fois en 1994 avec Le Grand Théâtre du monde, à la Comédie de Reims et en 2004 : Le Grand Théâtre du monde suivi de Procès en séparation de l’Âme et du Corps entrent au répertoire de la Comédie-Française, salle Richelieu. En 2013, il présente une nouvelle création des deux actes sacramentels, avec les comédiens de la troupe du TNP. Voici un théâtre injustement ignoré, d’une richesse inexplorée, et d’une influence primordiale sur toute l’histoire de la dramaturgie européenne (il y avait quarante théâtres à Madrid quand Paris n’en avait que deux). Le voir ainsi remis à sa place première et choisir pour cela le genre le plus étrange et le plus rare d’une production dramatique si variée procédait d’un courage que j’étais heureux d’accompagner. L’acte sacramentel est une merveille, au sens propre. La dimension de l’œuvre (un seul acte), l’obligation de son sujet (la célébration de l’Eucharistie), son champ d’expression (le recours systématique à l’allégorie), les subtilités infinies du genre se définissent dans un cadre toujours égal dans lequel s’enchasse l’art de l’auteur. Extrait du dossier de presse, repris par le magazine sceneweb CLIQUER SUR LE TITRE POUR LIRE L'ARTICLE ENTIER DANS SON SITE D'ORIGINE Au TNP Villeurbanne du 5 au 16 février

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...