Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 22, 2020 4:37 PM

|

Sur la page de l'émission de Blandine Masson Fiction / Théâtre et Cie le 22 nov. 2020 Le récit d'une dynamique collective, d'une aventure intellectuelle, esthétique et politique au Théâtre national de Strasbourg Hommage au metteur en scène Jean-Pierre Vincent mort le 4 novembre 2020. Retour sur les « années TNS », les huit saisons passées entre 1975 et 1983 au Théâtre National de Strasbourg par Jean-Pierre Vincent avec un collectif d’artistes et dramaturges.

Ecouter l'émission en ligne (2h) L’aventure de Strasbourg est un moment important de l’histoire du théâtre, dont il est important de se souvenir au même titre que la fondation du TNP évoquée la semaine dernière dans Théâtre & Cie sur France Culture. Une aventure qui commence en 1973 dans une rupture historique, la fin du gauchisme actif, la fin de 68 marquée par la mort de Pierre Overney, comme le dit Jean-Pierre Vincent dans un documentaire de Bruno Tackels que nous allons rediffuser ce soir. Les années TNS de Jean Pierre Vincent, c’est une nébuleuse d’artistes, d’intellectuels, dramaturges, peintres, une nouvelle génération issus souvent du théâtre universitaire, comme Mnouchkine, Lavaudant, Françon , Chéreau, marquée par Bertolt Brecht mais aussi par l’histoire de Jacques Copeau, des Copiaus, du TNP. Nous étions des brechtiens dans la maison de Jacques Copeau dit avec humour l’écrivain Michel Deutsch qui fit partie de l’aventure avec André Wilms, Evelyne Didi, Michèle Foucher, Jacques Blanc, Jean Pierre Jourdheuil, André Engel, Bernard Chartreux, Dominique Muller, Alain Rimoux, Philippe Clevenot, Bérangère Bonvoisin, Laurence Mayor, Hélène Vincent, Christiane Cohendy, Bernard Freyd, Gérard Desarthe, …je ne peux malheureusement pas tous les citer. Nous voulions renverser des montagnes lorsque nous sommes arrivés dit encore Michel Deutsch dans un film qu’il a consacré à ces années TNS. Nous voulions diviser le public, en finir avec le théâtre académique. Les spectacles n’étaient pas seulement des spectacles, c’était des expériences de vie, un voyage au bout du théâtre. Blandine Masson C’est avec André Wilms, que nous ouvrons cette soirée d’hommage à Jean-Pierre Vincent et à une génération de théâtre aventureuse, en deuil aujourd’hui. Puis nous entendrons Michel Deutsch qui a consacré un film à l‘aventure du TNS. Il en parle ce soir à Blandine Masson comme d’une expérience de vie, et dit : "Le travail du collectif du TNS expérimental et populaire au sens de Brecht, voulait déconstruire le spectacle, comprendre comment cela modifiait notre vision du monde". Michel Deutsch nous raconte comment cette déconstruction était aussi une entreprise de déstabilisation permanente, symbolisée peut-être par la première affiche du TNS années Vincent : Un éléphant qui fait du trapèze Avec Jean Pierre Vincent , Stéphane Braunschweig, Bernard Chartreux, Michel Deutsch, Evelyne Didi Le 15 juillet 2005, nous avions invité Jean Pierre Vincent au Musée Calvet pendant le Festival d’Avignon, pour la lecture d’un texte inédit autour de la mise en scène. Cette lecture entrait dans une collection intitulée « Ecrits de metteurs en scène » pour laquelle Jean Pierre Vincent avait souhaité écrire sur un spectacle invisible pour le public français. C’était Sept contre Thèbes, une tragédie d’Eschylle qu’il avait mise en scène en italien pour le théâtre grec de Syracuse, un théâtre mythique en plein air de 8000 places. autre liens audio en rapport avec Jean-Pierre Vincent À RÉÉCOUTER Réécouter Hommage à Jean-Pierre Vincent

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 7, 2020 10:42 AM

|

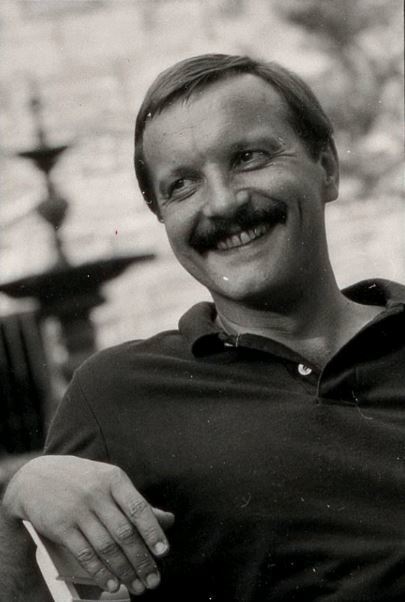

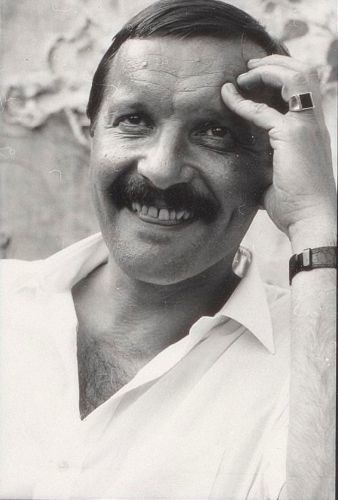

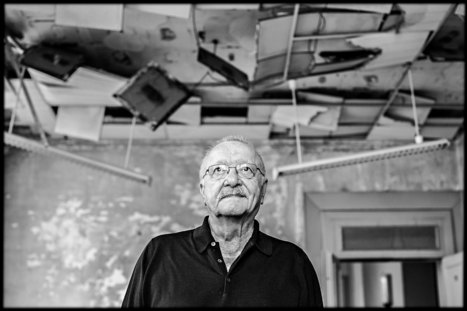

Par Armelle Héliot dans son blog - 6 novembre 2020 Ancien administrateur général de la Comédie-Française de 1983 à 1986, il avait été, auparavant, le très énergique directeur du Théâtre national de Strasbourg et, plus tard, celui de Nanterre-Amandiers. Il s’est éteint dans la nuit de mercredi 5 à jeudi 6 novembre. Il avait 78 ans. Avec lui, on refaisait le monde. On discutait, on disputait, on bataillait. Et surtout, on partageait et on applaudissait. Jean-Pierre Vincent était un esprit qui ne jugeait pas les personnes sur des critères d’appartenance –à tel ou tel journal, par exemple. Il s’intéressait aux autres, il était un citoyen engagé et n’avait jamais conçu son travail d’homme de théâtre autrement. Pourtant, il était d’abord un artiste, un être sensible, susceptible d’être blessé. Mais la camaraderie avait toujours éclairé sa vie et c’est en camarade qu’il allait sa vie. Il s’est éteint dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre, vaincu par des ennuis de santé en cascade : au printemps, il avait été saisi par la COVID avant de subir deux AVC coup sur coup. Il avait eu 78 ans le 26 août dernier. Camarades, copains d’école : le très jeune Jean-Pierre Vincent fait ses premiers pas d’homme de théâtre, comédien, metteur en scène, homme de troupe, au Lycée Louis-le-Grand à la fin des années 50. Un groupe légendaire auquel appartiennent les jeunes Jérôme Deschamps, Michel Bataillon, Patrice Chéreau. On ne refera pas ici la grande histoire de ce noyau d’une fertilité éblouissante. Au départ, il joue, met en scène, est le lieutenant du jeune voyant, plus du côté du dessin, de la scénographie que de la direction d’acteurs, alors, Chéreau. Le très jeune Vincent trouvera un peu plus tard son propre chemin. Il a épousé Hélène, Hélène Vincent, et, un peu plus tard, en 1964, naît Thomas, aujourd’hui réalisateur connu et original. Hélène et Jean-Pierre s’étaient séparés, et on ne peut évoquer Jean-Pierre Vincent, sans saluer Nicole Taché, ancienne co-directrice du festival d’Avignon, femme essentielle. L’amour de la nature, du sud, des animaux et des dîners du dimanche soir (seul soir de liberté des gens de théâtre, ne l’oubliez pas) dans la maison de Nanterre et plus tard à Mallemort, entre Marseille et Avignon. Plus de soixante ans durant, Jean-Pierre Vincent se sera consacré au théâtre et il avait des projets que le confinement avait suspendus, notamment avec les élèves de l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg, à l’invitation de Stanislas Nordey, qu’il avait justement autrefois accueilli à Nanterre. Il devait mettre en scène Antigone, après L’Orestie d’Eschyle. C’est en rencontrant Jean Jourdheuil, à l’orée de 1968, que Jean-Pierre Vincent va continuer d’affirmer sa personnalité : forte et partageuse. Tout son chemin est marqué par la lumière des années Louis-le-Grand : ensemble et intensément. On ne fera pas ici tout son parcours (on l’a écrit, rapidement, pour Le Figaro), mais on peut souligner qu’il s’est toujours conduit en citoyen, en serviteur du théâtre. Il n’a jamais lâché le fil du public, il ne s’est jamais fait gloire de ses responsabilités. Diriger le TNS, la Comédie-Française, Nanterre-Amandiers, ce n’était pas exercer du pouvoir. Mais conduire les spectateurs à découvrir de grands poètes dramatiques, de Sophocle et Shakespeare, à Jean-Claude Grumberg, Ivane Daoudi, en s’entourant toujours de ses amis, son premier cercle de travail, Dominique Muller, disparu il y a quelques mois, Michel Deustch, ou Bernard Chartreux, bien sûr, le premier des dramaturges de cet artiste marqué par son chemin avec le germaniste et philosophe Jean Jourdheuil et par son séjour à Strasbourg. Les jeunes du TNS que sont Vincent et ses proches rivalisent avec la Schaubühne de Berlin….Il y a un peu plus de deux ans, en septembre 2018, on avait organisé, pour Le Figaro, les retrouvailles de Peter Stein, l’aîné et de Jean-Pierre Vincent. On aurait pu écrire un livre… Dans les années qui suivent Sartrouville, de Dijon à Toulouse en passant par Paris, il multiplie les mises en scène : Brecht comme Goldoni ou Marivaux, Labiche, mais aussi Serge Rezvani. Capitaine Schelle, Capitaine Eçço, un événement, au TNP-Chaillot, en 1971, puis Le Camp du drap d’or. Il choisit aussi Jean-Claude Grumberg. L’année suivante naît la Compagnie Vincent-Jourdheuil/Théâtre de L’Espérance et ils poursuivent leur exploration du répertoire de langue allemande, Brecht toujours, et Büchner, et Grabbe. Ils vont même jusqu’au Palace qui est alors une salle de théâtre d’avant-garde. Indissociable de son parcours est aussi le peintre Jean-Paul Chambas, qui aura signé de très belles scénographies, colorées, aérées et très denses de sens Michel Guy qui veut la jeunesse à la tête des institutions, le nomme donc à la direction du Théâtre national de Strasbourg. Il est homme de troupe, de groupe. Ceux que nous avons cités plus haut et tous ces comédiens magnifiques, André Wilms, Philippe Clévenot disparu très prématurément, Evelyne Didi, Michèle Foucher, Andrée Tainsy, Bérangère Bonvoisin, Alain Rimoux, Jean-François Lapalus, tant d’autres. Et puis, évidemment, metteur en scène frère, André Engel et son comédien premier, Gérard Desarthe. Dans ces années -à, Strasbourg est la capitale du théâtre, avec Villeurbanne où règne Planchon. Les textes marquants sont des plongées dans l’ Histoire de France : Vichy fictions (1980), ou de fantastiques coupes dans le réel : Le Palais de Justice (1981), ou encore des réflexions sur le présent comme Dernières nouvelles de la peste (83) donné dans la cour d’Honneur du palais des Papes. De ces années-là date son merveilleux Peines d’amour perdues, dans la belle traduction de Jean-Michel Déprats à qui il restera toujours fidèle, notamment pour Macbeth, quelque temps plus tard, lorsqu’il aura été nommé administrateur général de la Comédie-Française. Il avait forgé sa formule –qu’on lui a souvent piquée, depuis- : « Diriger depuis le plateau ». Il commence par Félicité de Jean Audureau, Le Suicidé de Nikolaï Erdman. Il connaît la troupe qu’il a dirigée dans Les Corbeaux de Henri Becque, un grand succès. De 1983 à 1986, avec fermeté et loyauté, il affronte tout ce qu’il peut y avoir de compliqué au cœur de cette troupe. Il reprend sa liberté. Il travaille avec des jeunes. Cela le galvanise. Il le fera jusqu’à ces derniers mois. Dans cette parenthèse sans responsabilité d’institution, en 1987, il met en scène un formidable Mariage de Figaro, avec notamment Didier Sandre, Dominique Blanc, Denise Chalem, Roch Leibovici, André Marcon, pour n’en citer que quelques-uns et dans le désordre…Et il retrouve la Comédie-Française pour La Mère coupable en 1990. C’est cette année-là qu’il succède à Patrice Chéreau à la direction de Nanterre-Amandiers. Programmé dans la cour d’Honneur, il signe Les Fourberies de Scapin dans un magnifique décor de Jean-Paul Chambas et avec Daniel Auteuil dans le rôle du valet malin. A Nanterre, il invitera Stanislas Nordey à partager les responsabilités et le plateau, mettra en scène de merveilleux Musset mais aussi de jeunes auteurs, telle Fatima Gallaire, disparue il y a très peu de temps ou Bruno Bayen, lui aussi mort tôt. A cette époque, en 1996, Jean-Pierre Vincent est rappelé au Français et monte l’étrange Léo Burckart de Gérard de Nerval. Plus tard, on s’en souvient, en 2012, il mettra en scène Dom Juan de son cher Molière. Saluer un artiste comme Jean-Pierre Vincent revient à énumérer des spectacles car tous nous ont laissé beaucoup de souvenirs d’émotions, de questionnements. En 1999, les Pièces de guerre d’Edward Bond, comme en 2000, Lorenzaccio, avec Jérôme Kircher, jambe cassée, comme Novarina avec des amateurs magistralement portés, tout nous aura frappés, spectateurs et professionnels. Du côté de l’opéra, également, il signait de beaux spectacles. Mozart souvent. Puis, ayant retrouvé sa liberté de jeune homme avec le « Studio », nouvelle compagnie, il aborde Jean-Luc Lagarce, renouant avec son goût féroce du rire avec Les Prétendants avec notamment Anne Benoit et sa fibre très sensible avec Derniers remords avant l’oubli. Dans les hommages qui saluent l’artiste, il y a Dominique Bluzet qui a souvent accueilli les créations de Jean-Pierre Vincent, à Marseille ou Aix. En 2013, Iphis et Iante d’Isaac de Benserade, puis les Suppliantes d’Eschyle, avec des comédiens et des amateurs du Gymnase, ou encore En attendant Godot en 2015. On ne résume pas une telle vie. Elle se confond complètement avec la passion du théâtre. Un homme direct et fin, très cultivé mais secret, d’une certaine manière, Jean-Pierre Vincent. Un grand qui allait son chemin, généreux, croyant en la jeunesse, transmettant depuis toujours. Un artiste qui a apporté énormément au théâtre des XXème et début XXIème siècles.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2020 4:14 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 5 novembre 2020 Jean-Pierre Vincent ne signera plus de mises en scène, ne dirigera plus aucun cours, ne découvrira plus de pièces méconnues. À 78 ans, atteint du Covid, le corps de ce combattant du théâtre vivant a lâché, emportant avec lui son ironie mordante, sa fraternité, sa pugnacité, son civisme en actes. Père parmi ses pairs, fédérateur obstiné, il avait porté haut les mots collectif et transmission C’est presque par hasard qu’à seize ans, enfants du quartier, Jean-pierre Vincent se retrouve dans le groupe de théâtre du Lycée Louis Legrand en 1958. L’année suivante, arrive un autre très jeune homme dont les parents sont artistes, lui veut absolument faire du théâtre, c’est Patrice Chéreau. Vincent joue, c’est un acteur né (et aussi un sacré imitateur) et met en scène La cruche cassée de Kleist tandis que Chéreau signe la mise en scène remarquée de L’intervention de Victor Hugo, deux pièces alors méconnues. Quand Vincent se souvenait de cette époque ces dernières années, il parlait plus de Chéreau que de lui, il en parlait comme d’un visionnaire du théâtre, un metteur en scène follement inspiré comme le fut en Allemagne Klaus Grüber, (que Vincent plaçait au dessous de tous). Vincent était d’une autre trempe, moins poétique peut-être, mais plus durablement civique et politique, un homme obstiné et jamais versatile, un homme de théâtre au cœur de la cité soucieux de parage et de transmission. Avec Patrice Chéreau, Jean Jourdheuil

Leur compagnonnage durera dix ans , toutes les aventures de Vincent tourneront de huit à dix ans exceptée celle, on le verra, de la Comédie-française. Repérée à Louis le Grand , la bande de Louis Le Grand auto constituée autour de Chéreau et Vincent se fait (re) connaître passera par Gennevilliers où Bernard Sobel à fondé un théâtre, par Nancy oû Jack Lang a fondé un festival et surtout par le CAC ( centre d’animation culturelle) de Sartrouville accueilli durablement par Claude Sévenier. Des années fructueuses, tumultueuses, qui se solderont par un déficit. Alors que Chéreau part en Italie, Vincent se retrouve en Bourgogne appelé par Jacques Fornier. Entre temps, dans un stage d’été, Vincent a rencontré Jean Jourdheuil. Commence un second compagnonnage. Avec un premier spectacle en 1968 La noce chez les petits bourgeois de Brecht (gros succès en Bourgogne et nombreuses représentations par la suite) qui va sceller trois ans plus tard la naissance de la compagnie Vincent-Jourdheuil alias le Théâtre de l’espérance. Entre le dramaturge, maoïste de mai 68, et le citoyen de gauche, sous l’œil de Brecht revisité, la tension est productive. Jourdheuil fait entrer dans l’aventure des peintres comme Lucio Fanti ou Gilles Aillaud qui allaient secouer la scénographie. Autour d’eux une groupe d’acteurs se forme, nombre d’entre eux ont été rencontrés sur le tournage des Camisards de René Allio. Et les spectacles se multiplient affirmant la force de cette génération qui prend le relais des pères fondateurs de la décentralisation. A Théâtre Ouvert qui vient de naître au festival d’Avignon, la compagnie Vincent-Jourdheuil fait connaître le théâtre de Rezvani. Au Palace parisien (au temps de sa splendeur), elle monte Woyzeck de Büchner ou La tragédie optimiste de Vsevolod Vichnevski. Un théâtre de troupe, de commando avec comme astre référentiel le Berliner ensemble auquel succédera bientôt le Schaubhune de Peter Stein et Klaus Grüber. Les années TNS En 1975, Secrétaire d’état à la culture sous Giscard d’Estaing Michel Guy nomme cette nouvelle génération à la tête de grandes maisons : Lavaudant à Grenoble, Bayen à Toulouse, Gironès à Lyon, etc. Vincent, lui, est nommé à la tête du Théâtre National de Strasbourg. Il n’arrive pas en terrain inconnu, il y a déjà monté La cagnotte de Labiche en 1971 dans une mise en scène décapante. Et bon nombre de ses acteurs sont sortis de l‘école du TNS. Ce n’est pas un metteur en scène qui est nommé, mais une équipe, un esprit, en un mot un collectif. Avec comme membres permanents des dramaturges, Dominique Muller et Bernard Chartreux, un auteur, Michel Deutsch, un jeune metteur en scène qui va sortit le théâtre des théâtres, André Engel, des acteurs allant de Gérard Desarthe à Philippe Clevenot en passant par Evelyne Didi, André Wilms, Bernard Freyd, Michèle Foucher, Jean-François Lapallus, Laurence Mayor, Christiane Cohendy, Bérangère Bonvoisin, j’en oublie. Et une liaison permanente avec l’école, cet antre de la transmission, Un modèle dont se souviendra plus tard Stanislas Nordey lors qu’il arrivera à la direction du TNS. Jourdheuil, très critique vis à vis des institutions, n’est pas du voyage. Mais il reviendra comme metteur en scène. C’est avec joie que l’on prenait le train depuis Paris pour aller découvrir des œuvres marquantes comme Germinal, Le Palais de Justice, Dimanche, le diptyque Vichy fictions et Violence à Vichy, Convoi et ruines et puis, comment l’oublier le Misanthrope avec Philippe Clevenot, l’acteur sublime et emblématique des ces années-là. Et, hors des théâtres, les spectacles d’André Engel, aux antipodes de ceux de Vincent (comme les deux extrémité d’un arc tendant sa corde) ; Baal ,Week-end à Yaïk, Et ils allaient obscurs dans la nuit solitaire, Kafka-théâtre complet... Et c’est les yeux bordées de reconnaissance qu’on reprenait l’Orient express de 2H12 (quand on ne le ratait pas) pour revenir à Paris au petit matin essayer sans attendre de rendre compte tant bien que mal des chocs émotionnels, politiques, esthétiques et amoureux que l’alcool ne parvenait pas à apaiser. Je me souviens de la dernière de Dernières nouvelles de la peste ( à l'époque où Le Pen montait en puissance) à Strasbourg puis, dans la Cour d’honneur à Avignon alors que l’on savait que Vincent allait quitter Strasbourg après huit saisons, pour la Comédie-Française. C’était la fin d’une aventure, la fin d’une époque me disais-je. C’était déchirant. Cela ne pouvait pas se terminer comme cela, c’était si beau, si fort. Comédie Française, Conservatoire Certains acteurs suivirent Vincent Place Colette, d’autres s’y refusèrent. l’Administrateur Jean-Pierre Vincent ne devait rester que trois saisons à la Comédie-Française faisant découvrir un auteur français contemporain, Jean Audureau, nous régalant avec Le suicidé l’exquise comédie du russe Nicolas Erdman ou se ratatinant avec Macbeth , la pièce maudite. Quand ce spectacle fut repris dans la Cour d’honneur du Palais des papes le mistral s’amusa à soulever les robes parachutes de Thierry Mugler et décoiffer les têtes couronnées. Jean-pierre Vincent devait retrouver ses marques au Conservatoire en devenant professeur activité qu’il poursuivra avec bonheur jusqu’à aujourd’hui à l’ENSATT, à l’ERAC, à l’école du TNS et ailleurs, formant nombre d’élèves et se nourrissant d’eux aussi bien. Respecté comme un père , un pédagogue hors pair, plus peut-être que comme un maître, il mit alors en scène des spectacle produits par de grands théâtres comme Chaillot (Le mariage de Figaro), le TNP de Villeurbanne (Le faiseur de théâtre de Thomas Bernhard). Au festival d’Avignon 1989, retrouvant l’esprit de Strasbourg , il signa une fabuleuse trilogie Oedipe ou les oiseaux avec sa garde rapprochée et fidèle : Bernard Chartreux à la dramaturgie (et relayant Sophocle pour dernière partie) ,Jean-Paul Chambas son décorateur attitré depuis ses années TNS, Patrice Cauchetier aux costumes et Alain Poisson aux lumières Les années Nanterre et après

Dernière grande aventure à la tête d’une institution, Nanterre, où il succède à Patrice Chéreau en 1990. Antoine Vitez meurt cette année. Cette grande figure disparue, Vincent, plus que d’autres (comme Ariane Mnouchkine) allait devenir au fil des années comme la conscience du théâtre français. Celui qui fédère, celui aussi qui interpelle les élus, le ministère de la culture. Un père qui accueillera à Nanterre le jeune Stanislas Nordey meurtri par son aventure au TGP. Et bien d’autres. A Nanterre, Vincent reprend d’anciens spectacles, se lance avec bonheur dans un cycle Musset, monte aussi bien Marivaux que Bond, L’échange de Claudel que Thyeste de Sénèque. Et signe un Karl Marx Théâtre inédit, spectacle que je ne console pas de ne pas avoir pu voir alors (j’étais en poste à Moscou). En 2001 , après trois bons et loyaux mandats, il quitte Nanterre, fonde le Studio libre, une compagnie, il a soixante ans. Sa curiosité reste intacte comme son goût des textes anciens et nouveaux. Il commence cette nouvelle aventure qui le conduira jusqu’à aujourd’hui par une extraordinaire mise en scène de la pièce de Jean-Luc Lagarce, Les prétendants, sur la nomination d’un nouveau directeur dans une structure en province type scène nationale. Dix sept personnages, autant d’acteurs et actrices. C’est rythmé, hilarant, époustouflant. Jamais rassasié , toujours avide, Jean-Pierre aime circuler entre les genres, les époques, découvrir un texte ou en revisiter un autre , s’interroger en 2007 sur Le silence des communistes ( italiens) avant d’enchaîner la saison suivante avec L’école des femmes de Molière puis en 2009 avec un Ubu roi où il retrouve la troupe de la Comédie-française. Régulièrement il signe des spectacles avec des élèves des écoles où il enseigne ou des élèves amateurs. Qui d’autre que lui, à part Bernard Sobel, aurait songé à monter Iphigénie en Tauride de Goethe. Il le fait avec des acteurs qu’il aime et sa garde rapprochée inchangée en retrouvant la grande scène du TNS et il fait mouche. Sa dernière grande passion aura été En attendant Godot qu’il met en scène après avoir et relu l’article que Günther Anders consacre à cette œuvre de Beckett dans L’obsolescence de l’homme, un livre que Vincent gardait toujours auprès de lui. Au TNS ces prochaines saisons, il devait retrouver Beckett avec Fin de Partie puis mettre en scène Antigone de Sophocle. C’était une joie pour Nordey qui avait été son élève et qui l’avait accueilli à Nanterre avec bienveillance. La saloperie de virus en a décidé autrement. Stanislas Nordey, dévasté, vient de déclarer : « C’est la personne la plus importante de ma vie théâtrale. D'abord parce qu'il a été mon professeur. C’était un pédagogue extraordinaire qui n’a jamais cessé d’enseigner. Pour lui, la transmission était au centre de tout. Ce que j’ai beaucoup aimé chez lui, c’est qu’il n’a jamais mis en scène sa postérité, contrairement à des gens comme Jean Vilar ou Antoine Vitez qui ont énormément écrit, ce que je trouve très respectable aussi. Jean-Pierre construisait obstinément le théâtre français, allait énormément au théâtre et suivait les jeunes compagnies avec bienveillance. C’était quelqu’un qui était toujours au premier plan dès qu’une crise se produisait liée à la culture et il le faisait toujours avec mesure, justesse et en même temps, si nécessaire, avec emportement. Il était partageur. » Oui, il était partageur autant que fédérateur. Sa parole, la finesse de ses analyses, ses traversées du répertoire, ses découvertes et ses fidélités, sa défense sans appel du service public nous manqueront. Merci Jean-Pierre. Mais assez parlé de lui. Laissons lui la parole. C’était un homme qui aimait parler, encore parler. Il ne laisse derrière lui aucun livre – le seul conséquent, Le désordre des vivants (Les solitaires intempestifs) est un livre d’entretiens (avec Dominique Darzacq). C était donc en 2015, lors du festival de Dijon où il présentait son Godot. Vincent était le parrain du festival et devait rencontrer les jeunes troupes présentes et discuter avec elles. Ce qu’il fit avec avidité. Mais avant, interrogé par Olivier Neveux, devant le public d’une ville qu’il avait arpenté à ses débuts, il allait revenir sur son itinéraire. Ecoutez-le. Conversation avec Jean-Pierre Vincent (animée par Olivier Neveux à Dijon en 2015) (vidéo intégrale)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2020 1:54 PM

|

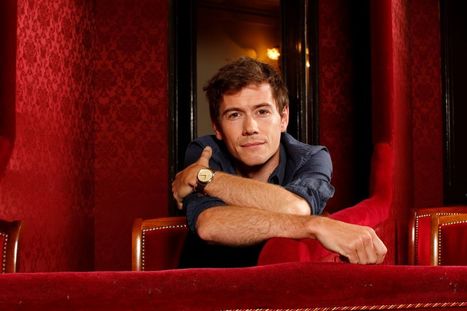

Suite au décès du metteur en scène et directeur de théâtre Jean-Pierre Vincent jeudi 5 novembre, nous lui rendons hommage avec Stanislas Nordey, metteur en scène et actuel directeur du Théâtre National de Strasbourg. Le metteur en scène de théâtre Jean-Pierre Vincent est mort dans la nuit du 4 au 5 novembre 2020 à l’âge de 78 ans, a annoncé son entourage. Il aura, entre autres, été le compagnon de route de Patrice Chéreau au début de sa carrière, mais aussi dirigé le Théâtre National de Strasbourg et la Comédie-Française. Le théâtre de Jean-Pierre Vincent est un théâtre profond et joyeux, ou plutôt, d'une joie profonde. C'est une foi absolue dans la littérature, dans le théâtre, dans les acteurs, dans le théâtre public particulièrement. Parmi tous les metteurs en scène de sa génération, il n'a jamais travaillé dans le privé. Le concept du théâtre public était une chose très importante pour lui.

Stanislas Nordey

Ce qui résume le mieux pour moi Jean-Pierre Vincent, c'est l'art de la transmission. C'était un grand pédagogue qui a passé sa vie à transmettre. Stanislas Nordey

Légende photo : Jean-Pierre Vincent, lors des répétitions de sa création "Iphigénie en Tauride" au Théâtre National de Strasbourg, en 2016.• Crédits : JL Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2020 7:58 AM

|

Les hommages à Jean-Pierre Vincent (1942 - 2020) - Presse et réseaux sociaux

Grande tristesse ce matin. Jean-Pierre Vincent a été, tout au long d'une carrière de metteur en scène de plus de cinquante ans, un artiste attentif au sens, à l'engagement, aux acteurs. Un pédagogue et un directeur de théâtre enthousiaste et bienveillant, soucieux d'accompagner et de soutenir de jeunes artistes. Un artiste attentif aux autres, d'une curiosité insatiable, généreux dans son travail, rigoureux dans sa pensée, d'une profonde humanité, toujours préoccupé par la dimension citoyenne et politique de ses actions. L'hommage de Sceneweb http://bit.ly/hommagevincent L'hommage de Fabienne Arvers dans Les Inrocks : https://abonnes.lesinrocks.com/2020/11/05/scenes/scenes/lhomme-de-theatre-jean-pierre-vincent-est-decede/ L'hommage de Philippe Chevilley dans Les Echos : https://www.lesechos.fr/weekend/spectacles-musique/la-mort-de-jean-pierre-vincent-un-grand-homme-de-theatre-1262342 L'article du Huffington Post (source AFP) : https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-de-jean-pierre-vincent-le-metteur-en-scene-avait-78-ans_fr_5fa3db3dc5b660630aeea26a ----------- Le metteur en scène Stanislas Nordey réagit à la mort de Jean-Pierre Vincent 05/11/20 15h33 Directeur du TNS de Strasbourg, le metteur en scène Stanislas Nordey fut l’élève de Jean-Pierre Vincent. Il l’avait invité à créer Antigone de Sophocle cette année. Il réagit à sa disparition. “Je suis par terre, la mort de Jean-Pierre me dévaste. On savait qu’il n’allait pas bien du tout depuis son Covid au printemps dernier, mais on n'imaginait pas qu'il parte si vite. C’est la personne la plus importante de ma vie théâtrale. D'abord parce qu'il a été mon professeur. C’était un pédagogue extraordinaire qui n’a jamais cessé d’enseigner. Pour lui, la transmission était au centre de tout. Ce que j’ai beaucoup aimé chez lui, c’est qu’il n’a jamais mis en scène sa postérité, contrairement à des gens comme Jean Vilar ou Antoine Vitez qui ont énormément écrit, ce que je trouve très respectable aussi. Jean-Pierre construisait obstinément le théâtre français, allait énormément au théâtre et suivait les jeunes compagnies avec bienveillance. C’était quelqu’un qui était toujours au premier plan dès qu’une crise se produisait liée à la culture et il le faisait toujours avec mesure, justesse et en même temps, si nécessaire, avec emportement. Il était partageur. Il a commencé sa première aventure avec Patrice Chéreau, a continué avec Jean Jourdheuil, puis avec Bernard Chartreux. Il a marqué le théâtre français par des aventures théâtrales énormes. Le TNS de Strasbourg dirigé par Jean-Pierre Vincent, c’était quelque chose. Il a fait venir des philosophes, des peintres, il a créé un collectif d’artistes, a pris des risques. Ensuite, il se retrouve à la Comédie-Française et continue de prendre des risques. Le premier spectacle qu’il y monte, c’est Félicité de Jean Audureau et il se met un peu la troupe à dos. Il fait rentrer le théâtre contemporain dans la Salle Richelieu. Quand il reprend le théâtre Nanterre-Amandiers après Patrice Chéreau, ce n’est pas facile. Mais il y va et en fait complètement autre chose. Il fait venir Didier-Georges Gabily, Olivier Py. C’était quelqu’un d’accueillant et d’inspirant. Ces dernières années, je lui disais pour le faire rigoler : “Tu deviens le Claude Régy du théâtre français” parce que son théâtre allait de plus en plus vers l’épure, que ce soit En attendant Godot de Beckett (2015) ou Iphigénie en Tauride de Goethe (2016). Quand je suis arrivé au TNS, ça avait du sens pour moi que Jean-Pierre soit là au milieu de la jeune génération avec Julien Gosselin, Thomas Jolly et Sylvain Creuzevault. Je l’ai fait venir à l’école et plusieurs fois dans la programmation. Il devait faire Antigone de Sophocle au TNS et créer Fin de partie de Beckett la saison prochaine. Il voulait terminer sa carrière avec ce spectacle au titre prémonitoire. Surtout, il avait un œil politique sur les choses. Il ne faut pas oublier qu’il a fait Vichy fictions (1980) ou Le Palais de Justice (1981). Pour moi, il n’a fait aucune faute de goût. Jamais Jean-Pierre n’aurait été jouer dans le théâtre privé. Jamais. Je ne dis pas que ceux qui le font ont tort, mais lui a défendu le théâtre public jusqu’au bout des doigts avec une grande conviction. Il m’a tout appris et c’était une épaule sur laquelle on pouvait aller se reposer quand il fallait. Je suis bien triste.” Propos recueillis par Fabienne Arvers / Les Inrocks --------------------------- Mort de Jean-Pierre Vincent, formidable héraut du théâtre contemporain Joëlle Gayot / Télérama - Publié le 05/11/20 Compagnon de théâtre au lycée de Jérôme Deschamps et Patrice Chéreau, il fut à la tête du Théâtre national de Strasbourg, de la Comédie-Française ou de la scène nationale de Nanterre-Amandiers. Mais le théâtre, pour lui, restait un art du collectif, profondément enraciné dans l’actualité du monde. C’était un homme de conviction. Un de ces artistes vers qui on se tournait pour recueillir son avis sur les politiques culturelles. Un de ces metteurs en scène qui transformait le plateau en une arène où le sensible et le sens ne se dissociaient jamais. Jean-Pierre Vincent vient de mourir. Il avait 78 ans et une énergie qu’on pensait indomptable. C’était compter sans le Covid qui a eu raison de sa vitalité, sapant notamment sa création (prévue à l’automne 2020 au Théâtre national de Strasbourg) d’Antigone, de Sophocle. Sa mort, survenue le 5 novembre, sonne peu ou prou le glas d’une époque qui démarre, en 1959, dans le groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand, à Paris. C’est là que le jeune étudiant né en 1942 rencontre de turbulents camarades, Jérôme Deschamps et Patrice Chéreau. Le trio (« férocement brechtien », dira-t-il) donne le coup d’envoi d’aventures légendaires, de celles dont le théâtre aime s’enorgueillir. Pour Jean-Pierre Vincent, l’histoire emprunte un chemin ascendant qui le propulse de direction en direction. Après avoir suivi Chéreau à Gennevilliers puis à Sartrouville, il s’installe en 1975 aux manettes du Théâtre national de Strasbourg. Il n’arrive pas seul. Avec lui les dramaturges Jean Jourdheuil (tous deux ont fondé, en 1968, la compagnie Vincent-Jourdheuil et arpenté ensemble le répertoire allemand), Michel Deutsch, Bernard Chartreux, le metteur en scène André Engel, et des scénographes qui sont aussi des peintres de talent : Nicky Rieti, Jean-Paul Chambas, Lucio Fanti ou Titina Maselli. L’épopée strasbourgeoise est viscéralement collective. Elle s’éloigne des textes classiques orthodoxes pour leur préférer une écriture contemporaine composite. Elle fait de la pensée politique activée à même le plateau l’alpha et l’oméga des représentations. Homme de gauche Les mises en scène que signe Jean-Pierre Vincent explorent aussi bien la condition ouvrière (Germinal, en 1975) que les pans cachés de l’histoire française. Parmi elles, les représentations en 1980 de Vichy-Fictions et Violences à Vichy (textes de Michel Deutsch et Bernard Chartreux) feront date. Expérimentations, avant-gardisme, spectacles joués hors les murs du théâtre, le TNS est alors le lieu de tous les possibles. Avec “En attendant Godot”, Jean-Pierre Vincent réalise un vieux rêve : mettre en scène Beckett Le patron est un homme de gauche. Et c’est en homme de gauche qu’il réintègre Paris pour occuper un poste où personne ne l’attend. Sauf Jack Lang, ministre de la Culture depuis 1981, qui le nomme administrateur de la Comédie-Française, rompant ainsi avec la tradition (le poste était réservé aux sociétaires de la maison). Le nouveau venu ne restera que trois ans à la tête de la vénérable institution. Le temps d’inaugurer son mandat par la création de Félicité, de Jean Audureau (1983). Le temps de supprimer les « abonnements habillés » (des soirées bloquées pour un public payant plus cher le privilège de se retrouver entre soi). Le temps d’inviter pour la première fois l’immense metteur en scène allemand Klaus Michael Grüber (Bérénice, en 1983). Le temps de comprendre, enfin, qu’il préférait demeurer un artiste plutôt que de surir dans la peau d’un patron véhiculé par un chauffeur dans une voiture de fonction. En 1986, Jean-Pierre Vincent retrouve sa liberté, redevient metteur en scène indépendant, enseigne au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Et ouvre, mine de rien, son registre : il crée des pièces de Beaumarchais et Musset ; il s’attaque à Sophocle. Jean-Pierre Vincent aimait travailler avec de jeunes comédiens. Il a monté ainsi L’Orestie d’Eschyle au Festival d’Avignon en 2019. Mais il n’en a pas fini avec les responsabilités. Le voilà qui succède au complice de toujours, Patrice Chéreau, à la direction du Théâtre Nanterre-Amandiers. 1990-2001 : une décennie de spectacles tous azimuts qui mélangent auteurs classiques (Musset, encore, Shakespeare, Marivaux, Molière, Brecht évidemment) et écrivains vivants. Curieux de tout, Jean-Pierre Vincent explore aussi bien le fracas britannique à la sauce Edward Bond (Pièces de guerre, en 1999) que les circonvolutions langagières de Valère Novarina (Le Drame de la vie, en 2001). De cette période, on se souvient enfin de ses bras ouverts à Stanislas Nordey, 27 ans à l’époque, qui trouve dans la maison une terre d’asile. Nommé artiste associé en 1994, Nordey fera souffler dans les murs le vent de la jeunesse avant de s’envoler en 1997 pour assumer, seul, la direction d’un autre établissement de la banlieue parisienne : le Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis. Éclairer la confusion de nos esprits Le goût des générations émergentes n’abandonnera jamais Jean-Pierre Vincent. Une fois achevée l’aventure de Nanterre, il dirigera souvent de jeunes acteurs en formation. Trouvant dans leur fraîcheur et leur énergie le moyen le plus sûr pour explorer sans relâche les dires des poètes. Eschyle, surtout, vers qui il revenait inlassablement comme on revient s’abreuver à la source, dans une quête insatiable des origines de l’humanité. Ces spectacles, portés par la fougue des élèves, pouvaient être maladroits. Mais à l’image de L’Orestie d’Eschyle (cinq heures de représentation en 2019 au Festival d’Avignon par les étudiants du TNS), les représentations étaient fidèles à l’obsession de leur metteur en scène : en découdre avec le monde actuel. “Pour museler les idioties, rien de mieux que renforcer la pensée”, Jean-Pierre Vincent, metteur en scène Qu’il observe ce monde depuis les rives tragiques ou contemporaines, Jean-Pierre Vincent ne quittait jamais son époque du regard. Il pouvait l’affronter avec rudesse en fonçant dans le tas. Sa représentation en 2007 du Silence des communistes (Avignon, toujours, et texte de Vittorio Foa) avait contraint chacun à s’interroger sur la désertion de la gauche italienne. Mais parce qu’il était un homme engagé, cultivé, vif d’esprit que rien n’indifférait, et surtout pas les soubresauts de notre société, Jean-Pierre Vincent savait que la politique n’était pas juste affaire d’idéologie. Sa lucidité puisait au-delà des clivages gauche/droite des raisons de s’indigner. Les conflits de classes, la relation homme-femme, c’est de cela que rendait compte l’une de ses dernières créations en 2018 : Georges Dandin, de Molière. C’en est aujourd’hui terminé de ses coups de gueule et de ses lumières qui savaient si bien éclairer la confusion de nos esprits. Il manquera. Il manque déjà. Joëlle Gayot / Télérama --------------------------------------------- Article de 2015 :

Les artistes français ont-ils déposé les armes ? Entretien avec Fabienne Pascaud paru dans Télérama le 21/03/2015 ------------------------------------------------- Vidéo Conversation avec Jean-Pierre Vincent (intégralité) entretien avec Olivier Neveux, à Dijon en 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=p5uSfKSoJME -------------------------------------------------------------- Message de Jack Lang Jack Lang (sur Facebook) La disparition de Jean-Pierre Vincent me bouleverse. Ensemble, nous étions guidés par une très belle et très forte complicité, et partagions une vision commune des lettres, du théâtre et des arts. Avec Ariane Mnouchkine et Patrice Chéreau, il représentait une génération théâtrale qui a ouvert au monde des classiques trop longtemps engoncés dans un immobilisme poussiéreux. Avant-garde, Il a été aussi un authentique découvreur de dramaturges contemporains qu’il ne cessera jamais de promouvoir. Il a joué les plus grands, de Molière à Musset, en passant par Goldoni, Brecht et Shakespeare. Il avait fait de sa scène l’astre autour duquel gravitait une galaxie européenne. Sa générosité sans réserve, l’élégance simple de ses mises en scènes, ses idées innombrables et novatrices avaient fait son génie. Il a été un des hommes phares de la nouvelle politique du théâtre de la gauche en 1981. Ainsi, au même moment où je confiais la direction du théâtre des Amandiers à Patrice Chéreau et Catherine Tasca, je désignais l’emblématique Jean-Pierre Vincent comme administrateur général de la Comédie française pour y insuffler une air neuf et enchanteur. Jean-Pierre Vincent et moi avions une inébranlable passion pour un théâtre d’art qui soit en même temps un théâtre citoyen. Nous rêvions d’une république du théâtre qui réconcilierait art populaire, art classique et art contemporain, et se constituerait pour les publics de tous les horizons en miroir de ses combats et de ses quêtes. Un théâtre capable d’être le reflet et la source des justes revendications de notre société. Avec lui, ce rêve restait toujours vivace. Il a insufflé une vie dense et intense aux grands textes qui lui étaient chers, et essaimé, à Strasbourg, Nanterre, Avignon, Paris, toute une nouvelle génération de talents, dont Stanislas Nordey, Julie Deliquet et bien d’autres. Jean-Pierre Vincent n’est plus mais les germes qu’il a plantés sont là, et l’esprit de son action nous est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. Il me manquera comme à ses amis. Je pense à son épouse Nicole, à son fils et à ses proches Jack Lang -------------------- Photographie: PATRICK KOVARIK | Crédits : AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 17, 2015 8:36 PM

|

Par Joëlle Gayot, pour Télérama : A 73 ans, l'ex-directeur du Théâtre national de Strasbourg a aussi mis en scène plus de 40 auteurs, mais pas Samuel Beckett. Il vient enfin de réparer ce manque.

Ce n'est pas qu'il n'y pensait pas, mais il était, à l'époque, un brin radical. A 20 ans, Jean-Pierre Vincent tranche : il sera brechtien ou ne sera pas. Tombé dans la marmite théâtrale alors que rien ne l'y destinait - il se voyait plutôt en joueur de saxophone ou en lecteur de bandes dessinées -, l'ex-élève du lycée Louis-le-Grand à Paris croise là-bas un ado qui bouleverse sa vie : « Patrice Chéreau a été une de mes locomotives. » Suivront au pas de charge des lectures de philosophes et les séminaires, organisés au Théâtre de Sartrouville, où s'activent les deux metteurs en scène en herbe. « On se faisait des exposés sur les coopératives agricoles, des trucs proches du maoïsme. » Jean-Pierre Vincent entre en théâtre comme on épouse une cause politique. A son actif, pas loin de quatre-vingts spectacles et des responsabilités au sein de l'institution.

“Nos élus, qui sont déculturés, pensent que nous n'intéressons personne”

Nommé à 33 ans directeur du Théâtre national de Strasbourg, il le quittera pour devenir administrateur de la Comédie-Française avant de succéder à son compère Chéreau à la tête du Théâtre Nanterre-Amandiers. Il évoque son séjour au Français par une phrase sibylline : « En partant, j'avais envie d'ouvrir un restaurant. » Du TNS, il n'a gardé que le meilleur. « On est arrivés équipés d'un programme de travail qu'on a appliqué à la lettre. Avec le collectif formé par Bernard Chartreux, André Engel ou Michel Deutsch, on a inventé une nouvelle façon d'écrire du théâtre. C'est aussi le moment où on a commencé à abandonner notre brechtisme. »

A Strasbourg, le patron frais émoulu apprend à se jouer de l'institution ; il l'utilise plutôt que de perdre son temps en bagarres stériles. Lucide mais rageur, ce fidèle du théâtre subventionné observe l'état actuel du spectacle vivant d'un oeil acéré. « Nous, les artistes, avons l'impression de déranger. Pour nos hommes politiques, nous sommes un fardeau lourd à porter, légué par de Gaulle, Malraux, Mitterrand et Lang. Nos élus, qui sont déculturés, pensent que nous n'intéressons personne. » Alors qu'il persiste à voter à gauche tout en se demandant ce qu'est devenue la gauche, il trouve dans la pièce de Beckett la traduction ad hoc d'une déliquescence à combattre. « Cette pièce, sans histoire, sans début, milieu et fin, propose une rénovation du théâtre plutôt que sa destruction. Au lieu d'un état de lévitation dans le néant, j'y ai découvert des héros qui se débattent dans un monde d'après la catastrophe. Ces gens sont increvables. Ils me rappellent une phrase de Brecht : “Un homme a beaucoup de possibilités”. »

Bio express

1942 Naissance à Paris.

1975 Prend la direction du Théâtre national de Strasbourg.

1983 Devient administrateur de la Comédie-Française.

1987 Molière du metteur en scène et du meilleur spectacle pour Le Mariage de Figaro.

1990 Succède à Patrice Chéreau au Théâtre Nanterre-Amandiers.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 26, 2015 2:58 PM

|

Publié par Jean-Pierre Thibaudat sur son blog : On l’avait un peu oublié, Jean-Pierre Vincent a commencé par être un acteur (tout comme Patrice Chéreau) au sein du groupe théâtral du lycée Louis Le Grand. Près de soixante ans plus tard, ayant vite bifurqué vers la mise en scène, c’est à un véritable show d’acteur qu’il s’est livré debout à côté de son intervieweur (Olivier Neveux) assis, devant le public du festival Théâtre en mai à Dijon dont il est cette année le parrain.

D'un grand parleur l'autre

Le spectacle –car c’en fut un- se passait dans le foyer du grand théâtre de Bourgogne, théâtre où Vincent présente sa mise en scène jubilatoire de l’increvable « En attendant Godot » de Beckett. Chaque mise en scène conséquente de cette pièce montre la richesse infinie de la mécanique de son moteur aux multiples cylindres, de ses pneus inusables même quand ils sont éculés, de son châssis bien carrossé. C’est là, sur cette même scène du théâtre de Bourgogne que Jean-Pierre Vincent créa en 1968 « La noce chez les petits bourgeois » de Brecht, spectacle qui allait faire connaître la compagnie naissante qu’il fondait alors avec Jean Jourdheuil. La dramaturgie était donc parfaite. Olivier Neveux, qui avait préparé quelques savantes questions, repartit bredouille : il comprit très vite qu’une fois ouvertes les vannes du moulin à paroles qu’est Vincent, sont difficilement contrôlables, il ne contrôla rien, il but, comme nous, du petit lait.

Au titre de « parrain du festival », Vincent succède à un autre grand parleur, Pierre Debauche, ce dernier fonda le théâtre de Nanterre que plus tard, Vincent devait diriger. Laissons les fiches de théâtre contemporain.net et autre Wikipédia faite leur boulot de dates, de chiffres et de titres et attardons nous sur cette venue inopinée de Vincent au Théâtre de Bourgogne. Lire l'article entier de Jean-Pierre Thibaudat : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/260515/jeune-acteur-septuagenaire-jean-pierre-vincent-rencontre-godot Festival théâtre en mai à Dijon proposé par le Centre dramatique National, Théâtre Dijon Bourgogne, jusqu’au 31 mai « En attendant Godot » dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, sera repris la saison prochaine à Angers (Le Quai), Grenoble (MC2), Namur (Théâtre royal), Strasbourg (TNS), Bordeaux (TNBA) et Paris (Bouffes du Nord).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 20, 2015 2:45 PM

|

Publié par Fabienne Darge dans Le Monde : Voilà le Godot qu’on attendait. Un Godot qui, créé à Marseille, au Théâtre du Gymnase, avant de partir pour une longue tournée, ne joue pas au cacou avec le chef-d’œuvre de Beckett. Un Godot pétri d’humanité, merveilleusement joué et dirigé avec maestria par Jean-Pierre Vincent. Le Godot idéal pour découvrir la pièce ou la redécouvrir – pour entendre la moindre nuance de ce que nous dit Beckett, qui non seulement n’a pas vieilli, mais prend un sens tout à fait particulier aujourd’hui.

Beckett a écrit la pièce entre la fin 1948 et le début 1949. Après la guerre, donc, durant laquelle il s’est engagé dans la Résistance et a dû fuir, pour se réfugier dans le Vaucluse, à Roussillon. Au moment où il commence sa pièce, le monde est sous le choc des révélations sur les camps et les scènes d’horreur qui y ont été filmées par les libérateurs.

C’est aussi le moment où Beckett commence à écrire en français – En attendant Godot est sa première pièce « officielle », après une première tentative théâtrale, Eleutheria, qu’il renie. Ecrire dans la langue de Molière, moins chargée pour lui de références que l’anglais, lui permet de « retrancher le superflu, de décaper la couleur » pour mieux s’attacher à la musique du langage, à ses sonorités, à ses rythmes, et atteindre une dimension beaucoup plus universelle qu’auparavant.

Et c’est là qu’il invente cette chose inouïe dans le théâtre du XXe siècle qu’est Godot, ce « chant d’amour pour le théâtre le plus fondamental, celui des origines », dixit Jean-Pierre Vincent, et donc pour l’humanité la plus fondamentale, décapée, dépouillée de son vernis social, de son vernis de civilisation qui non seulement n’a pas empêché la catastrophe, mais l’a peut-être suscitée.

Fraternité

La fraternité, la capacité à envisager l’autre se sont effondrées pendant la guerre. Beckett met sur le plateau nu, autour d’un arbre mort, deux types mal-en-point, en costume crasseux, qui n’ont plus que cela : la fraternité. Le monde est vide. Le temps est incertain – Einstein aussi est passé par là. Plus rien à faire qu’attendre Godot, qui ne vient pas. La vie ne vaut même pas la corde pour se pendre.

Face à Vladimir et Estragon, qui forment aussi, sur un plan plus concret que Jean-Pierre Vincent ne néglige pas, un irrésistible vieux couple chamailleur, arrive un autre duo : Pozzo et Lucky, le maître et l’esclave. L’esclave a dû être un intellectuel, autrefois. « Pense, porc ! », lui intime régulièrement Pozzo.

Ce n’est pas un hasard si Beckett, nourri de la Bible, glisse une allusion rapide à Caïn et Abel. L’humanité n’a pas d’autre choix que de se déchirer entre frères ennemis, ou de s’unir entre frères humains. C’est en tout cas ce que montre Jean-Pierre Vincent, qui, avec ses formidables acteurs, invente deux couples à l’opposé, et aussi saisissants l’un que l’autre.

Charlie Nelson (Vladimir) et Abbes Zahmani (Estragon) forment un duo comique, qui joue sur toutes les grandes figures du burlesque, l’un massif et pataud, l’autre fluet et effaré, et tous deux bouleversants de tendresse maladroite et inquiète, touchants jusque dans leur impuissance à empêcher la violence sauvage de Pozzo sur Lucky. Lesquels Pozzo et Lucky, joués par deux acteurs d’apparence semblable, Alain Rimoux et Frédéric Leidgens, pourraient être les deux faces d’une même médaille, ce vieux brechtien de Jean-Pierre Vincent laissant entendre que l’exploité est toujours, quelque part, complice de son exploiteur.

Emotion et humour

On oublie trop souvent que Beckett est un grand auteur comique – même si le comique a pour fonction chez lui de souligner le tragique –, et Jean-Pierre Vincent et ses acteurs ont parfaitement ajusté l’équilibre entre l’émotion et l’humour. Mais toutes les dimensions de la pièce – existentielle, politique, prophétique, linguistique, cosmique… – se déploient avec une clarté impeccable, une précision musicale. Jean-Pierre Vincent a lu la pièce au regard de sa longue fréquentation de L’Obsolescence de l’homme, le livre de Günther Anders, et d’un avenir post-humain. Et sa lecture porte.

Aux deux tiers de la pièce, avant le retour de Pozzo, incarnation d’un capitalisme féroce et aveugle, Vladimir et Estragon évoquent « toutes les voix mortes ». « Ça fait un bruit d’ailes./ De feuilles./ De sable./De feuilles. [silence] Elles parlent toutes en même temps./Chacune à part soi. [silence] Plutôt elles chuchotent./ Elles murmurent./ Elles bruissent./Elles murmurent./[silence] Que disent-elles ?/Elles parlent de leur vie./Il ne leur suffit pas d’avoir vécu./Il faut qu’elles en parlent./Il ne leur suffit pas d’être mortes./Ce n’est pas assez./[silence] Ça fait comme un bruit de plumes./ De feuilles./De cendres./De feuilles [long silence]. »

Sur l’arbre, trois feuilles ont repoussé, malgré tout. « [Godot], c’est une pièce où les mots luttent, en vain j’espère, contre le silence », disait Beckett. L’humanité sera-t-elle sauvée ou damnée ? Tant qu’il y aura des Abbes Zahmani et des Charlie Nelson, tant qu’il y aura des feuilles qui repoussent, et des mots pour le dire, et des humains pour les dire, ces mots… On peut penser qu’elle repoussera, y compris au milieu d’une nouvelle forme de désert – robotique, celui-là. Fabienne Darge

En attendant Godot, de Samuel Beckett. Mise en scène : Jean-Pierre Vincent. Théâtre du Gymnase, à Marseille. Tél. : 0 820 132 013. Jusqu’au mardi 21 avril, à 20 h 30. Durée : 2 h 30. Puis tournée jusqu’à fin décembre : à Clermont-Ferrand, Chalon-sur-Saône, Dijon, Lyon, Angers, Grenoble, Namur (Belgique), Bordeaux, Strasbourg, et à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord, du 4 au 27 décembre.

Lire l'article sur le site du Monde : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/04/20/le-godot-ideal-est-arrive-a-marseille_4619254_1654999.html

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 29, 2014 10:58 AM

|

La Comédie-Française reprend le Dom Juan mis en scène par Jean-Pierre Vincent à l'automne 2013. Un spectacle alors particulièrement apprécié par Le Monde, dont nous republions la critique.

Il y a, comme cela, des soirs où l'on sait pourquoi on aime le théâtre. Des soirs où l'on se dit qu'il est décidément étonnant et magique, cet art qui toujours fabrique du neuf avec du vieux, du présent avec de l'histoire. A 70 ans, Jean-Pierre Vincent signe ainsi avec Dom Juan une de ses plus belles mises en scène, offrant à la Comédie-Française une ouverture de saison aux petits oignons. La pièce de Molière, le mythe, que chacun connaît à des degrés divers, retrouvent une fraîcheur, une jeunesse – et donc une acuité – réjouissantes, et bienvenues.

Cette jeunesse est d'abord celle de Dom Juan lui-même, joué par un excellent acteur, qui n'a cessé, depuis sept ans, dans la troupe du Français, d'affirmer et d'affiner son talent : Loïc Corbery. Son Dom Juan fera date, non seulement parce que le comédien y déploie la finesse et la liberté de son jeu, mais parce qu'il tranche nettement avec l'image que l'on a du personnage, telle qu'elle s'est formée dans la période contemporaine à travers les grands interprètes du rôle : Michel Piccoli (dans la version réalisée pour la télévision par Marcel Bluwal en 1965), Ruggero Raimondi (dans le film-opéra de Joseph Losey en 1979), Gérard Desarthe (dans la mise en scène de Roger Planchon en 1980) et Andrzej Seweryn (dans la mise en scène de Jacques Lassalle en 1993).

Dom Juan est jeune, et même juvénile, et cela change tout. Ce n'est plus le libertin d'âge mûr défiant le ciel et la société, le séducteur insatiable et irrésistible à la Casanova. Corbery est un « jeune premier », identifié comme tel. Dès lors, la pièce se recadre autrement. Elle conte le chemin accompli par un gandin d'abord gouverné par son désir et qui, de rencontre en rencontre, découvre, rêveur, presque sidéré, l'absolu de sa soif de liberté.

CLARTÉ ET CLASSICISME ASSUMÉS

De la mise en scène de Jacques Lassalle – elle aussi remarquable, jouée qu'elle fut pendant plus de dix ans au Français –, il a beaucoup été dit à l'époque qu'elle était un « diamant noir ». Celle de Jean-Pierre Vincent est une pierre blanche, comme celles, très belles, qui délimitent le bord du plateau, tout au long de la représentation. Mise en scène d'une clarté et d'un classicisme assumés, où jamais ne se relâche la tension calme avec laquelle ce Dom Juan 2012 assume son rôle de révélateur des berlues humaines – religieuses, amoureuses…

C'est ainsi un magnifique portrait de libre-penseur que dessinent Jean-Pierre Vincent et son équipe, dans l'espace sobre conçu par Jean-Paul Chambas, où l'harmonie des couleurs, la beauté des lumières (Alain Poisson) et des costumes (Patrice Cauchetier) concourent au raffinement de l'ensemble. Certaines scènes de la pièce retrouvent une force souvent négligée, comme celle, saisissante, de la séduction des deux jeunes paysannes par Dom Juan. Mais aussi attirant soit-il, Dom Juan-Corbery n'est pas seul dans cette affaire. Il est notamment accompagné par le formidable Serge Bagdassarian, qui, tout en montrant la truculence requise, compose un Sganarelle que l'on n'avait jamais vu si fidèle. Formidable aussi, comme toujours, Pierre Louis-Calixte.

Si ce Dom Juan résonne de façon troublante, en nos temps où la religion et le blasphème suscitent débat, Jean-Pierre Vincent, lui, a choisi : son Dom Juan ne disparaît pas dans les flammes de l'enfer, après avoir serré la main du Commandeur. Passé un moment d'évanouissement, il se relève et, espiègle, quitte tranquillement la scène du théâtre, accompagné de son loyal Sganarelle. Le chemin vers la liberté est toujours à ouvrir. Superbe fin. Infidèle à Molière, Jean-Pierre Vincent ? Allons donc.

Dom Juan ou le Festin de pierre, de Molière. Comédie-Française, salle Richelieu, place Colette, Paris 1er. Tél. : 0825-10-1680. Tarifs : 26 (moins de 18 ans) et 41 euros. Du lundi au jeudi et samedi à 20 h 30, dimanche à 14 heures. Jusqu'au 16 décembre. Durée : 2 h 45.

Fabienne Darge

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 15, 2014 6:33 AM

|

Pour ce qui est du moins cher, le monde de l'art et de la culture a déjà bien donné, avec conscience et responsabilité, depuis une bonne dizaine d'années, estime Jean-Pierre Vincent. On s'est réjoui de toute part, parfois même avec surprise, du récent rapport des inspections des finances et de la culture faisant apparaître le secteur culturel comme un remarquable élément productif de notre économie, dépassant largement des secteurs réputés essentiels, comme par exemple l'automobile. Certes, la culture est ici envisagée dans un sens vraiment très large, jusqu'aux confins des industries culturelles. Depuis quelques années déjà, des voix s'élevaient ici et là pour justifier la dépense culturelle publique par ses retombées économiques. Aujourd'hui, ces opinions sont confirmées, entérinées par un rapport solennel. Ce n'est pas mince, d'autant plus que le spectacle vivant s'y taille la part du lion. Voilà une réponse ferme et mathématique aux inlassables détracteurs de la politique artistique et culturelle de notre pays, qu'ils soient partisans d'un retour à « avant Malraux » ou « avant Lang », ou bien qu'ils guettent les bénéfices espérables d'une culture enfin privatisée. Mais il faut savoir relativiser cette heureuse consécration. Justifier la dépense artistique et culturelle par son rendement économique peut cacher une déviation perverse de son but profond. L'économie humaine ne saurait se réduire à l'économie productrice de richesses – lesquelles, et au profit de qui ? Georges Bataille (1897-1962), dès 1933 dans La Notion de dépense (Nouvelles Editions Lignes, 2011), livre essentiel, ouvrait une vraie révolution dans les conceptions admises de l'économie. A côté de la dépense productive, il y a la dépense improductive. Pour faire bref, c'est cette dernière qui constitue réellement l'humanité en tant qu'humanité. A partir d'une formulation juste : « La culture n'est pas seulement une dépense », on peut glisser facilement vers une autre : « Elle est un élément de croissance. » Après tout, ce n'est pas impossible. Mais on en vient très vite à justifier la dépense artistique et culturelle par des raisons qui lui sont étrangères, voire contraires. On introduit un ver dans le fruit. Prenons l'exemple du sport : lui aussi fait partie de cette dépense gratuite nécessaire à l'existence humaine. Il est désormais presque entièrement avalé par l'économie « créatrice de richesses », le casino mondialisé. Redisons-le : la culture est une dépense. Le retour sur investissement (financier ou électoral) ne saurait être sa justification. C'est cela que les décideurs et dirigeants doivent se remettre en tête, car il semble que cette évidence se soit perdue dans le désarroi financier et politique mondial. SANS L'IMAGINAIRE ET LE SUPERFLU Que l'art puisse – et doive – avoir aujourd'hui une utilité pédagogique et civique, personne ne le nie, et chacun s'y emploie. Mais cette utilité doit rester un élargissement de la dépense improductive, un acte de liberté gratuite et partagée, à l'abri des contraintes purement matérielles. La vraie vie est ailleurs, a-t-on fait dire à Rimbaud, qui en vérité avait écrit : « La vraie vie est absente. » Le Roi Lear de Shakespeare criait à ses filles : « Ô ! Ne discutez pas le besoin ; nos plus misérables mendiants ont toujours quelque objet superflu. N'accordez à la nature que ce dont la nature a besoin, et la vie de l'homme ne vaut pas plus cher que celle de la bête. »Sans l'imaginaire et le superflu, nous aurions pu rester des animaux, après tout, ou pourrions le redevenir. Comment ne pas tomber d'accord avec les récents propos de notre président de la République : « produire plus, produire mieux », voir l'avenir avec énergie et volonté, mettre un terme à l'actuelle mélancolie française ? Mais expliquons-nous un peu : mieux signifie-t-il ici plus beau, vraiment ? Ou alors… moins cher ? Ou bien « plus beau et moins cher » ? Pour ce qui est du moins cher, le monde de l'art et de la culture a déjà bien donné, avec conscience et responsabilité, depuis une bonne dizaine d'années. L'espace matériel des productions artistiques se réduit lentement comme peau de chagrin. Le maintien à flot du budget de la culture, tant bien que mal, d'année en année, proclamé par les ministres successifs, a doucement, inexorablement – inflation et non-indexation aidant – rogné les moyens du théâtre, de la musique, de la danse, de tous les arts de la scène et des arts plastiques, dans leurs missions publiques. Pour produire plus et mieux, dit le président, il faut économiser sur les dépenses publiques – dont nous faisons partie, ne serait-ce que pour une part infime. Nous ne pouvons nous empêcher de nous inquiéter une nouvelle fois. En 2014, une mise en réserve, un gel de crédits de 7 % sur chaque entreprise, grande, moyenne ou petite, du spectacle vivant ? Cela amaigrirait gravement la création en France et causerait un chômage dévastateur. Et pour quel gain financier ? Très peu, si peu de choses, en fait. Il n'y a pas de petites économies, dit-on. Mais en ce domaine, aujourd'hui, elles peuvent être mortelles. Osera-t-on par ailleurs s'attaquer aux vrais gaspillages dont notre République fourmille, secteurs public et privé rassemblés ? Après un lumineux et pertinent parcours historique de nos économies culturelles depuis les tribus les plus anciennes, Georges Bataille en venait à l'ère moderne, à la période bourgeoise. « La générosité et la noblesse ont disparu et, avec elles, la contrepartie spectaculaire que les riches rendaient aux misérables. » La bourgeoisie, qui existe toujours bel et bien parmi nous au XXIe siècle, ne « dépense que pour soi ». Elle porte et promeut « une représentation uniquement économique du monde, au sens vulgaire, au sens bourgeois du mot ». Cette médiocrité avait reflué chez nous grâce à une initiative exceptionnelle, au sortir des horreurs mondiales de la guerre : la création du ministère des affaires culturelles. On sent partout que cette exception est en danger. La fameuse politique culturelle de la France pourrait n'avoir été qu'une brève parenthèse au regard de l'Histoire. Il est simplement temps de réagir. Et l'économie ne s'en portera sans doute que mieux. L'humanité aussi – « si cette notion est maintenue », disait Samuel Beckett. En janvier 2014, le président de la République n'a pas souhaité reprendre la tradition des voeux au monde de la culture. « Invention sarkozienne »,expliqua-t-on à l'Elysée. Drôle de raison. Dommage. Jean-Pierre Vincent, metteur en scène Tribune dans Le Monde du 14 février 2014

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 10, 2020 10:16 AM

|

Publié sur le site du Théâtre du Nord CDN - Direction Christophe Rauck

On attendait avec impatience de voir prochainement sa version d’Antigone de Sophocle, au Théâtre National de Strasbourg. Qu’aurait-il fait de ce mythe vieux de 2500 ans et de son héroïne? Comment aurait-il fait exploser au plateau l’intelligence du texte, sa sensibilité, pour mieux en découdre avec le monde d’aujourd’hui ?

Quand Jean-Pierre Vincent était venu présenter à notre équipe Iphigénie en Tauride – celle de Goethe et non celle d’Euripide – qu’il était en train de répéter en 2016, il avait exprimé le bonheur qu’il avait de se ressaisir des classiques, de les explorer pour les mettre en scène, avec la revigorante modernité qui était la sienne.

Le 12 mars 2016, il avait participé, à l’invitation de Christophe Rauck, à une journée de rencontres autour du personnage de Figaro, pour évoquer, également avec Jacques Lassalle, leur mise en scène respective du Mariage de Figaro. En 1987, Jean-Pierre Vincent déjà, montrait combien les femmes menaient le jeu autour du couple maître-valet…

Jean-Pierre Vincent, c’était d’abord une énergie. Blouson de cuir noir, œil vif et toujours un projet, une bataille, voire un combat à mener.

Ce passionné d’histoire aimait à dire qu’il avait horreur du passé : « Je travaille pour que le passé serve le présent et pas l’inverse comme dans la culture réactionnaire française, bien calée bien traditionnelle, catholique et cuistre ».

Directeur du Théâtre National de Strasbourg (1975-1983), du Théâtre Nanterre- Les Amandiers (1990-2001), administrateur de la Comédie-Française (1983-1986) sur laquelle Mitterrand via Jack Lang lui demande de souffler un vent nouveau, Jean-Pierre Vincent avait repris sa liberté en 2002 en créant la compagnie Studio libre qui ne manquait pas de lui laisser du temps pour travailler avec de jeunes comédiens dont il adorait l’énergie. Brillant pédagogue, il a été découvreur de talents, et nombre de grands comédiens d’aujourd’hui peuvent se réclamer de son enseignement.

Jean-Pierre Vincent, c’était aussi la fidélité à ceux qui avaient bâti avec lui la centaine de mises en scène qu’on lui doit et, notamment, Bernard Chartreux son dramaturge et Jean-Paul Chambas, son scénographe.

Avec ses camarades du club-théâtre du lycée Louis-Le-Grand (1958), Patrice Chéreau (1944-2013) et Jérôme Deschamps, Jean-Pierre Vincent a été de cette génération de metteurs en scène, qui a donné le grand coup de pied salvateur dans le théâtre bourgeois de l’après-guerre.

Sa disparition nous laisse orphelins, comme avant lui, celle de son compagnon de route, Patrice Chéreau, nous avait coupé les ailes. Il reste des captations et le souvenir de ses spectacles présentés au Théâtre du Nord : Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux (1999) ; Lorenzaccio d’Alfred de Musset (2001) ; Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce (2005) ; L’Eclipse du 11 août de Bruno Bayen (2007) ; Le Silence des communistes (2008) ; Iphigénie en Tauride de Goethe (2016).

Le Théâtre du Nord

► https://www.theatre-contemporain.net/video/Figaro-divorce-rencontre-avec-J-Lasalle-J-P-Vincent-et-C-Rauck

► https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/11/05/le-metteur-en-scene-jean-pierre-vincent-est-mort_6058662_3382.html#:~:text=Le%20metteur%20en%20sc%C3%A8ne%20Jean-Pierre%20

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2020 4:47 PM

|

Par Gilles Costaz dans Sceneweb - 5 novembre 2020

L’un des plus importants metteurs en scène français vient de mourir : Jean-Pierre Vincent, décédé à l’âge de 78 ans, victime du covid-19. Rien que la liste des établissements qu’il a dirigés au cours de sa carrière donne la dimension de ce qu’il a représenté dans le paysage théâtral français : il a été directeur du Théâtre national de Strasbourg de 1975 à 1983, administrateur général de la Comédie-Française de 1983 à 1986 et directeur de Nanterre-Amandiers de 1990 à 2001. Mais, au départ, il y a le Groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand, à Paris, où deux très jeunes gens s’affirment : Jean-Pierre Vincent et Patrice Chéreau, qui resteront amis toute leur vie. Plutôt brechtien, Vincent crée sa troupe, s’entourant de personnalités comme Jean Jourdheuil, puis plus tard André Engel, impose un style radical qui, ouvert à la réflexion politique et aux esthétiques européennes, démode le classicisme dominant de l’époque. Sa femme, la grande comédienne Hélène Vincent, le peintre-scénographe Jean-Paul Chambas et le dramaturge Bernard Chartreux sont de l’aventure et y joueront des rôles importants. Infatigable, Vincent va poursuivre une activité créatrice qui aura duré 60 ans (de 1959 à 2019). Il appartenait au petit nombre de ces artistes qui, surdoués, n’ont jamais raté une mise en scène.

Un inoubliable Mariage de Figaro

A la tête du TNS, il révise et re-lit les classiques, comme Le Misanthrope ou les Shakespeare traduits par Jean-Michel Déprats ; il s’affirme comme l’un des pionniers du théâtre documentaire, avec la mise au théâtre de comptes rendus de tribunaux, Le Palais de justice. Au Français, il n’obtient pas une entente parfaite avec les acteurs mais il y monte des spectacles marquants comme Félicité de Jean Audureau, Le Suicidé de Nicolas Erdman (plus tard, il reviendra présenter un très beau Léo Burckart de Nerval). Avant de reprendre la responsabilité d’une grosse structure, il a le temps de mettre en scène un Mariage de Figaro mémorable, joué notamment par André Marcon, Dominique Blanc, Didier Sandre, Denise Chalem, à Chaillot : un miracle d’équilibre entre le brio des sentiments et l’éclat sombre de la comédie sociale. Puis, à Nanterre, il donne à voir des spectacles à la fois exigeants et populaires, comme Les Fourberies de Sapin avec Daniel Auteuil (d’abord créé à Avignon) et un cycle Musset auquel participent Auteuil et Emmanuelle Béart. Et se confronte au théâtre d’Edward Bond (Pièces de guerre).

Redevenu indépendant, ayant constitué sa compagnie Studio libre, il exhume des textes oubliés (Benserade), s’intéresse au théâtre de Jean-Luc Lagarce, revient à l’un de ses domaines favoris, la tragédie grecque - son dernier grand spectacle sera, à Avignon, L’Orestie jouée par de jeunes comédiens sortant de l’école du TNS. La maladie l’aura empêché de monter Antigone qui était prévue au TNS cette saison. Parmi les metteurs en scène contemporains, Jean-Pierre Vincent était un personnage tout à fait ouvert, passionné par les jeunes générations (il fit beaucoup pour Stanislas Nordey qui le remplace actuellement à la tête du TNS), accueillant, actif à tous les échelons : la formation, le débat politique, l’action culturelle et les relations du théâtre avec les milieux scolaires et universitaires, la défense de la profession… Fasciné par la culture germanique, travaillant à l’allemande (il avait un dramaturge, Chartreux, et n’attaquait pas ses répétitions sans disposer d’un énorme dossier historique), il ne fut pas fermé aux autres inspirations et aux écritures françaises comme celles de Jean-Claude Grumberg, Rezvani, Fatima Gallaire ou Bruno Bayen. Jamais fossilisé dans un répertoire ou une fonction, il allait, avec une belle souplesse, une ample curiosité, d’un univers à l’autre, d’une activité à l’autre. On l’interviewait facilement, et ses propos étaient toujours passionnants. Notre rédaction, qui comprend Dominique Darzacq - laquelle avait réalisé avec Vincent un ouvrage et la série d’entretiens télévisés Mémoires du théâtre -, adresse ses plus vives condoléances à son épouse, Nicole Taché, sa famille et à ses proches.

Gilles Costaz - Webthéâtre

Photo Artcena.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2020 3:57 PM

|